Ene

28

Un recorrido hasta llegar a Dalton

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Química ~

Clasificado en Química ~

Comments (2)

Comments (2)

Hubo que descubrir la historia antes de explorarla. Los mensajes del pasado se transmitían primero a través de las habilidades de la memoria, luego de la escritura y, finalmente, de modo explosivo, en los libros.

El insospechado tesoro de reliquias que guardaba la tierra se remontaba a la prehistoria. El pasado se convirtió en algo más que un almacén de mitos y leyendas o un catálogo de lo familiar.

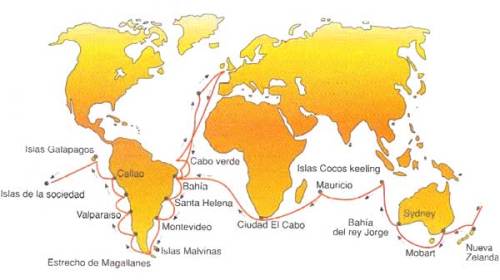

Nuevos mundos terrestres y marinos, riquezas de continentes remotos, relatos de viajeros aventureros que nos traían otras formas de vida de pueblos ignotos y lejanos, abrieron perspectivas de progreso y novedad. La sociedad, la vida diaria del hombre en comunidad, se convirtió en un nuevo y cambiante escenarios de descubrimientos.

Aquí, como sería imposible hacer un recorrido por el ámbito de todos los descubrimientos de la Humanidad, me circunscribo al ámbito de la física, y, hago un recorrido breve por el mundo del átomo que es el tema de hoy, sin embargo, sin dejar de mirar al hecho cierto de que, TODA LA HUMANIDAD ES UNA, y, desde luego, teniendo muy presente que, todo lo que conocemos es finito y lo que no conocemos infinito. Es bueno tener presente que intelectualmente nos encontramos en medio de un océano ilimitado de lo inexplicable. La tarea de cada generación es reclamar un poco más de terreno, añadir algo a la extensión y solidez de nuestras posesiones del saber.

Como decía Einstein: “El eterno misterio del mundo es su comprensibilidad.”

Ahora, amigos, hablemos del átomo.

De lo Grande a lo Pequeño

El 6 de Agosto de 1945 el mundo recibió estupefacto desde Hiroshima la noticia de que el hombre había desembarcado en el oscuro continente del átomo. Sus misterios habrían de obsesionar al siglo XX. Sin embargo, el “átomo” había sido más de dos mil años una de las más antiguas preocupaciones de los filósofos naturales. La palabra griega átomo significa unidad mínima de materia, que se suponía era indestructible. Ahora el átomo era un término de uso corriente, una amenaza y una promesa sin precedentes.

Ene

26

Las moléculas portadoras de información

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Naturaleza misteriosa ~

Clasificado en Naturaleza misteriosa ~

Comments (2)

Comments (2)

Representación esquemática de la molécula de ADN, la molécula portadora de la información genética. Las moléculas se forman por la Asociación de dos o más átomos, que se mantienen juntas por medio de enlaces químicos. Podríamos decir que algunas moléculasd de vida serían:

– Agua.

– Hidratos de carbono.

– Lípidos.

– Proteínas.

– Acidos Nucleicos.

Principios inmediatos o biomoléculas: cada una de las sustancias que componen la materia viva.

– Simples: O2

– inorgánicos: agua…

– Compuestos:

– orgánicos: glúcidos, lípidos,

proteínas, ac. nucleicos

La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetravalencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse como un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.

El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si bien en un grado mucho menor. Refiriéndonos al silicio, señalaremos que las “moléculas” que dicho átomo forma con el oxígeno y otros átomos, generalmente metálicos poseyendo gran nivel de información, difieren en varios aspectos de las moléculas orgánicas, es decir, de las que poseen un esqueleto de átomos de carbono.

El mundo de los silicatos es de una gran diversidad, existiendo centenares de especies minerológicas. Esas diferencias se refieren fundamentalmente a que el enlace químico en el caso de las moléculas orgánicas es covalente, y cuando se forma la sustancia correspondiente (cuatrillones de moléculas) o es un líquido, como es el caso de los aceites, o bien un sólido que funde fácilmente. Entre las moléculas que lo forman se ejercen unas fuerzas, llamadas de Van der Waals, que pueden considerarse como residuales de las fuerzas electromagnéticas, algo más débiles que éstas. En cambio, en los silicatos sólidos (como en el caso del topacio) el enlace covalente o iónico no se limita a una molécula, sino que se extiende en el espacio ocupado por el sólido, resultando un entramado particularmente fuerte.

Al igual que para los cristales de hielo, en la mayoría de los silicatos la información que soportan es pequeña, aunque conviene matizar este punto. Para un cristal ideal así sería en efecto, pero ocurre que en la realidad el cristal ideal es una abstracción, ya que en el cristal real existen aquí y allá los llamados defectos puntuales que trastocan la periodicidad espacial propia de las redes ideales. Precisamente esos defectos puntuales podían proporcionar una mayor información.

El cristal ideal no existe, en su estado natural, todos tienen inperfecciones y, sólo el elaborado, se podría decir que son cristales perfectos y, sin embargo, la mano del hombre lo que ha producido con tal intervención es perder una valiosa información inserta en ese cuerpo natural.

Si prescindimos de las orgánicas, el resto de las moléculas que resultan de la combinación entre los diferentes átomos no llega a 100.000, frente a los varios millones de las primeras. Resulta ranozable suponer que toda la enorme variedad de moléculas existentes, principalmente en los planetas rocosos, se haya formado por evolución de los átomos, como corresponde a un proceso evolutivo. La molécula poseería mayor orden que los átomos de donde procede, esto es, menor entropía. En su formación, el ambiente se habría desordenado al ganar entropía en una cierta cantidad tal, que arrojarse un balance total positivo.

No puedo dejar pasar la oportunidad, aunque sea de pasada, de mencionar las sustancias.

Las así llamadas, son cuerpos formados por moléculas idénticas, entre las cuales pueden o no existir enlaces químicos. Veremos varios ejemplos. Las sustancias como el oxígeno, cloro, metano, amoníaco, etc, se presentan en estado gaseoso en condiciones ordinarias de presión y temperatura. Para su confinamiento se embotellan, aunque existen casos en que se encuentran mezcladas en el aire (os podéis dar una vueltecita por el polo químico de Huelva en España).

En cualquier caso, un gas como los citados consiste en un enjambre de las moléculas correspondientes. Entre ellas no se ejercen fuerzas, salvo cuando colisionan, lo que hacen con una frecuencia que depende de la concentración, es decir, del número de ellas que están concentradas en la unidad de volumen; número que podemos calcular conociendo la presión y temperatura de la masa de gas confinada en un volumen conocido.

Nubes moleculares en Orión

Decía que no existen fuerzas entre las moléculas de un gas. En realidad es más exacto que el valor de esas fuerzas es insignificante porque las fuerzas residuales de las electromagnéticas, a las que antes me referí, disminuyen más rápidamente con la distancia que las fuerzas de Coulomb; y esta distancia es ordinariamente de varios diámetros moleculares.

Podemos conseguir que la intensidad de esas fuerzas aumente tratando de disminuir la distancia media entre las moléculas. Esto se puede lograr haciendo descender la temperatura, aumentando la presión o ambas cosas. Alcanzada una determinada temperatura, las moléculas comienzan a sentir las fuerzas de Van der Waals y aparece el estado líquido; si se sigue enfriando aparece el sólido. El orden crece desde el gas al líquido, siendo el sólido el más ordenado. Se trata de una red tridimensional en la que los nudos o vértices del entramado están ocupados por moléculas.

Todas las sustancias conocidas pueden presentarse en cualquiera de los tres estados de la materia (estados ordinarios y cotidianos en nuestras vidas del día a día).

El Plasma de las estrellas y otros cuerpos estelares forman el estado más común de la materia en nuestro Universo -al menos la que vemos-

Si las temperaturas reinantes, son de miles de millones de grados, el estado de la materia es el plasma, el material más común del universo, el de las estrellas (aparte de la materia oscura, que no sabemos ni lo que es, ni donde está, ni que “estado” es el suyo).

En condiciones ordinarias de presión, la temperatura por debajo de la cual existe el líquido y/o sólido depende del tipo de sustancia. Se denomina temperatura de ebullición o fusión la que corresponde a los sucesivos equilibrios (a presión dada) de fases: vapor ↔ líquido ↔ sólido. Estas temperaturas son muy variadas, por ejemplo, para los gases nobles son muy bajas; también para el oxígeno (O2) e hidrógeno (H2). En cambio, la mayoría de las sustancias son sólidos en condiciones ordinarias (grasas, ceras, etc).

Compuestas:

Las sustancias pueden ser simples y compuestas, según que la molécula correspondiente tenga átomos iguales o diferentes. El número de las primeras es enormemente inferior al de las segundas.

El concepto de molécula, como individuo físico y químico, pierde su significado en ciertas sustancias que no hemos considerado aún. Entre ellas figuran las llamadas sales, el paradigma de las cuales es la sal de cocina.

Es requerida por el organismo para mantener la volemia y procurar el adecuado equilibrio electrolítico. Además, conserva isotonicidad entre plasma e intersticio, así como también mantiene equilibrio con la célula. Implicada directa en el mantenimiento de la presión arterial media y en el equilibrio osmolar. Su disociación en sangre es parcial (sólo un 93 porciento).

Se trata de cloruro de sodio, por lo que cualquier estudiante de E.G.B. escribiría sin titubear su fórmula: Cl Na. Sin embargo, le podríamos poner en un aprieto si le preguntásemos dónde se puede encontrar aisladamente individuos moleculares que respondan a esa composición. Le podemos orientar diciéndole que en el gas Cl H o en el vapor de agua existen moléculas como individualidades. En realidad y salvo casos especiales, por ejemplo, a temperaturas elevadas, no existen moléculas aisladas de sal, sino una especie de molécula gigante que se extiende por todo el cristal. Este edificio de cristal de sal consiste en una red o entramado, como un tablero de ajedrez de tres dimensiones, en cuyos nudos o vértices se encuentran, alternativamente, las constituyentes, que no son los átomos de Cl y Na sino los iones Cl– y Na+. El primero es un átomo de Cl que ha ganado un electrón, completándose todos los orbitales de valencia; el segundo, un átomo de Na que ha perdido el electrón del orbital s.

Por esta zona de Huelva, conocida como Marismas del Odiel, llevaba con frecuencia a mis hijos pequeños que, jugando por aquellos parajes, se lo pasaban estupendamente, y, de camino, tenía la oportunidad de despertarles la curiosidad de cómo se producía la Sal.

Cuando los átomos de Cl y Na interaccionan por aproximarse suficientemente sus nubes electrónicas, existe un reajuste de cargas, porque el núcleo de Cl atrae con más fuerza los electrones que el de Na, así uno pierde un electrón que gana el otro. El resultado es que la colectividad de átomos se transforma en colectividad de iones, positivos los de Na y negativos los de Cl. Las fuerzas electromagnéticas entre esos iones determinan su ordenación en un cristal, el Cl Na. Por consiguiente, en los nudos de la red existen, de manera alternativa, iones de Na e iones de Cl, resultando una red mucho más fuerte que en el caso de que las fuerzas actuantes fueran de Van der Waals. Por ello, las sales poseen puntos de fusión elevados en relación con los de las redes moleculares.

emilio silvera

Ene

25

Nuestro entorno

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (13)

Comments (13)

Como mencioné otras veces, la evolución de nuestro Sol, con el paso del tiempo, lo llevará de manera irremediable a contraerse hasta alcanzar el tamaño de la Tierra y volverse tan denso como para evitar su propio colapso por la presión de degeneración de los electrones. La densidad que alcanza es de 5×108 Kg/m3.

En su fase anterior, la de gigante roja, crece varias veces su tamaño original, y en el caso de nuestro Sol su órbita sobrepasará al planeta Mercurio, al planeta Venus y probablemente al planeta Tierra, que para entonces, por lo elevado de las temperaturas reinantes, habrá visto evaporarse el agua de los ríos y océanos hasta dejarlo seco y yermo, sin posibilidad de vida.

Para cuando todo eso ocurra, ¿quién estará aquí?; faltan varios miles de años y, si la Humanidad no se ha destruido a sí misma, espero que para entonces tenga preparado todos los medios necesarios para instalarse en otros mundos, preferiblemente fuera de nuestro Sistema Solar, ya que los planetas vecinos, una vez desaparecido el Sol, no creo que reúnan las condiciones idóneas para acoger la vida, y las lunas de esos planetas tampoco parecer suficientemente acogedoras: Io, el tercer satélite más grande de Júpiter, sólo tiene un diámetro de 3.630 Km y es una caldera volcánica donde la radiante lava fluye de sus muchos volcanes. Toda la superficie de Io tiene un color amarillento debido a los depósitos de azufre u óxido de azufre. Existen extensas llanuras y regiones montañosas en Io, aunque no cráteres de impacto, indicando que su superficie es muy joven geológicamente.

La densidad de Io, 3’57 g/cm3, sugiere que tiene un núcleo de hierro-azufre de unos 1.500 Km de radio y un manto de silicatos. Las actividades volcánicas de Io son el resultado del calor liberado por las fuerzas de marea, que distorsionan el satélite a medida que se acerca o se aleja de Júpiter en su órbita.

Europa, el cuarto satélite más grande de Júpiter y el segundo de los cuatro satélites galileanos en distancia al planeta, conocido también como Júpiter II, tiene un diámetro de 3.138 Km, ligeramente menor que nuestra Luna. La densidad de Europa es de 2’97 g/cm3 indicando que está compuesta fundamentalmente por rocas de silicio, mezcladas con, al menos, un 5% de agua.

La superficie es brillante y helada con un albedo de 0’64, dominada por redes de fracturas oscuras y lineales, algunas de más de 1.000 Km de longitud. Se han identificado en Europa al menos una docena de cráteres de impacto.

Ganímedes, el satélite más grande de Júpiter y el mayor del Sistema Solar, con un diámetro de 5.262 Km, conocido como Júpiter III y es el más brillante de los satélites galileanos.

La densidad de este satélite es de 1’94 g/cm3 y posee una superficie helada llena de contrastes con regiones de alto y bajo albedo, cubiertos por complejos sistemas de surcos, indicando la existencia de varias fases de actividad en la corteza en el pasado. Algunos de los cráteres de impacto más grandes sobre la superficie se han convertido en palimpsestos debido al lento flujo del hielo, como en un glaciar.

Titán, el satélite más grande de Saturno y el segundo más grande del Sistema Solar, con un diámetro de 5.150 Km; también conocido como Saturno VI. Fue descubierto en 1.655 por C. Huygens. La composición más probable de Titán es rocas e hielo en partes iguales aproximadamente. Es el único satélite del Sistema Solar que tiene una atmósfera sustancial. La atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno, con un 2/10% de metano, un 0’2% de hidrógeno (porcentajes moleculares) y trazas de etano, propano, etino, cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono. Su temperatura es de -180 ºC y pueden existir lloviznas de metano en la superficie y posiblemente nieve de metano. A unos 200 Km de altura abundan espesas nubes anaranjadas de hidrocarburos y existen además capas de neblina atmosférica hasta los 500 Km.

Las sondas Voyager revelaron un casquete polar norte en las nubes de Titán, con un collar ligeramente más oscuro a su alrededor. Además, el hemisferio norte era marcadamente más oscuro que el sur. Ambos son probablemente efectos estacionales.

Otras muchas lunas acompañan a nuestros planetas vecinos: Phobos y Deimos en Marte; Callisto, Amalthea, Leda, etc. en Júpiter; Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, etc. en Saturno; Cordelia, Ophelia, Bianca, Ariel, etc. en Urano; Galatea, Larissa, Tritón, Nereid, etc. en Neptuno; Charon en Plutón… hasta formar un conjunto aproximado de más de 60 lunas.

De los planetas vecinos, Mercurio y Venus están descartados para la vida, y Marte con su delgada atmósfera compuesta (en volumen) por alrededor del 95% de dióxido de carbono, 2’7% de nitrógeno, 1’6% de argón, 0’1% de monóxido de carbono y pequeñas trazas variables de vapor de agua, con unas temperaturas superficiales de entre 0 y -125 ºC, siendo la media de -50 ºC.

Es relativamente frecuente la presencia de vapor de agua en nubes blancas o de dióxido de carbono en dichas nubes cerca de latitudes polares. Existen dos casquetes de hielo de agua permanentes en los polos, que nunca se funden y que en invierno aumentan de tamaño al convertirse en casquetes de dióxido de carbono congelado, hasta alcanzar los 60º de longitud.

Ocurren esporádicamente tormentas de polvo, pudiendo extenderse hasta cubrir la totalidad del planeta con una neblina amarilla, oscureciendo los accidentes superficiales más familiares.

La superficie de Marte es de basalto volcánico con un alto contenido en hierro, que le da al planeta el color característico por el que se le denomina “el planeta rojo”.

Existen muchas áreas de dunas de arena rodeando los casquetes polares que constituyen los mayores campos de dunas del Sistema Solar.

La actividad volcánica fue intensa en el pasado. Tharsis Montes es la mayor región volcánica, estando Olympus Monts situado en el noroeste, y la vasta estructura colapsada Alba Patera, en el norte. Juntas, estas áreas volcánicas constituyen casi el 10% de la superficie del planeta. No hay volcanes activos en Marte, aunque en el pasado produjeron llanuras de lava que se extendieron cientos de kilómetros.

Muchos de los cráteres de impacto más recientes, como cráteres de terraplén, tienen grandes pendientes en los bordes de sus mantas de proyecciones, sugiriendo que la superficie estaba húmeda o llena de barro cuando se produjo el impacto.

Aunque (según parece) no existe en la actualidad agua líquida en Marte, hay indicios de que antiguamente tuvo ríos y lagos cuando existía una atmósfera más densa, caliente y húmeda. Uno de los canales secos es Ma’adim Vallis, de unos 200 Km de longitud y varios kilómetros de ancho.

Internamente, Marte probablemente tiene una litosfera de cientos de kilómetros de espesor (grosor), una astenosfera rocosa y un núcleo metálico de aproximadamente la mitad del diámetro del planeta.

Marte no posee un campo magnético importante; su diámetro ecuatorial es de 6.794 Km, su velocidad de escape de 5,02 Km/s y su densidad media de 3’94 g/cm3. Dista del Sol 1’524 UA.

Tanto las lunas antes mencionadas como el planeta Marte son objetos de interesantes estudios que nos facilitarán importantes conocimientos de los objetos que pueblan el espacio exterior y de cómo serán muchos de los planetas y lunas que nos encontraremos más allá de nuestro Sistema Solar.

Pero todo de queda ahí, en una interesante experiencia.

Sin embargo, como lugares para vivir e instalarse no parecen, por sus condiciones físicas-ambientales, los más idóneos. Si acaso, en algunos de estos objetos celestes se podrán instalar bases intermedias para el despegue hacia otros mundos más lejanos, para aprovechar sus recursos de materiales minerales, hidrocarburos, etc. que poseen en abundancia pero, desgraciadamente, no son lugares aptos para instalar a la Humanidad que necesitaría crear, artificialmente, costosas instalaciones que simularan las condiciones terrestres, y tal empresa ni económica, ni tecnológicamente es tarea fácil.

Así las cosas, el único camino posible para el futuro de la Humanidad será avanzar en la exploración del espacio exterior, construir naves espaciales mejor dotadas en todos los sentidos, sobre todo: aislante de radiaciones nocivas y peligrosas para la salud de los tripulantes, dispositivo antiflotabilidad que imite la gravedad terrestre, espacios hidropónicos que produzcan cosechas continuas de verduras y tubérculos, plantas de reciclaje que depuren de manera continuada el agua de toda la nave, motones lumínicos de fotones, antimateria, etc. que de alguna manera imite la velocidad relativista, laboratorios con instalaciones tecnológicas de última generación con potentes y sofisticados ordenadores que avancen y mejoren continuamente sobre el conocimiento científico de la física, la química y la biología, y, en fin y sobre todo, una conciencia colectiva de todos los gobiernos del mundo para comprender que su principal cometido es mirar y tratar de conseguir el mayor bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos y, de entre otras cuestiones, una importante es la de destinar una parte importante de los recursos para investigar, explorar y preparar el futuro de las generaciones futuras.

No podemos descansar pensando que aún falta mucho para que nuestro Sol deje de prestarnos sus servicios, ya que el reto que tendremos que superar cuando eso llegue es tal que necesitaremos todo ese tiempo sin dejar de trabajas para estar preparados cuando el momento llegue.

¡La desaparición del Sol! Sin olvidar que, la Galaxia hermana Andrómeda, viaja hacia nosotros a más de un millón de kilómetros por hora y, en unos 3.000 millones de años, también se dejará caer por aquí. Las consecuencias de la visita son impredecibles pero, por las experiencias obtenidas en sucesos como ese, las fuerzas de marea producidas por la Gravedad, es de una intensidad tan enorme que, difícil será escapar ilesos de tal encuentro.

emilio silvera

Ene

24

Un trocito de la Historia de la Humanidad

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

¡Qué historias!:

GUSTAVUS VASSA, la voz de veinte millones de esclavos.

CHARLES DARWIN, el naturalista que dinamitó el dogma religioso.

HENRY M. STANLEY, el aventurero que le arrancó a África sus secretos.

HERÓDOTO, el viaje como aprendizaje de la tolerancia.

MARCO POLO, el inventario del mercader.

CRISTÓBAL COLÓN, la fiebre del oro.

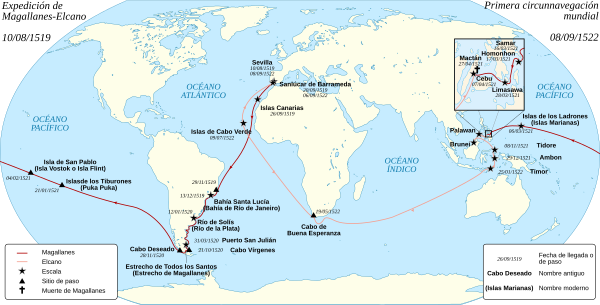

PIGAFETTA, cronista de la primera vuelta al mundo.

Muchos más serían los nombres que podríamos poner aquí en representación de aquellos viajeros, aventureros, comerciantes, o, que simplemente querina descubrir nuevas tierras y conocer a nuevos pueblos para aprender de sus cultiuras. La historia de la Humanidad es la historia de los desplazamientos y de los viajes.

Ningún pueblo ha ocupado desde el principio el territorio en el que hoy se asienta y donde ha colocado sus fronteras. Ninguna gran cultura es producto de una evolución exclusivamente interna. Por el contrario, la historia de la civilización es la del contacto entre unos pueblos y otros. Los avances tecnológicos y sociales se deben, fundamentalmente, a la incorporación de elementos externos con los que se entra en contacto gracias a un viaje. Es imposible imaginar el devenir de la Humanidad si las sociedades no hubieran enviado a sus marinos y exploradores a tomar contacto con otras culturas, bien para comerciar con ellas, bien para conquistarlas e incorporar aquellos elementos nuevos que ayudaban a mejorar su calidad de vida, bien por humana curiosidad y deseo de conocimiento.

De todos aquellos viajes quedaron escritos y relatos

El propósito de las páginas que siguen es presentar algunos derroteros de la Historia de la Humanidad como consecuencia de los contactos entre culturas facilitados por los grandes viajeros: exploradores, comerciantes, científicos, guerreros, visionarios o, con mucha frecuencia, todo a la vez. Aunque la meta es ambiciosa no se presentan listados exhaustivos de todos los aventureros que se echaron el petate al hombro y se lanzaron a la conquista y descubrimiento de nuevos mundos, sino tan sólo de aquéllos que fueron los más afortunados, brillantes o representativos de su época.

Nos dejaron muchas pruebas de sus correrías por el mundo de la cultura

De los griegos, pueblo viajero, y culto, por excelencia, ninguno más significativo que Heródoto, un intelectual de la costa jonia que recorrió casi todo el mundo conocido y dejó un fresco imprescindible para conocer el escenario clásico en su monumental y enciclopédica Historia, redactada en el siglo V a.C.

Los romanos ampliaron su espacio geográfico unificando todos los pueblos ribereños del Mediterráneo bajo su órbita y añadiéndoles la Galia (Francia) y parte de Gran Bretaña, pero su Imperio no rebasó demasiado los límites ya conocidos de antemano y cuando colapsó, en el siglo IV de la era cristiana, los márgenes de su mapamundi no iban mucho más lejos del entrevisto por los griegos.

La expansión del Islam a partir del siglo VII, que unificó política y espiritualmente la ribera sur del Mediterráneo y lo que ahora conocemos como Oriente Medio, dejó en manos de los musulmanes el espacio entre Europa y Extremo Oriente. Dueños de las rutas entre ambos mundos, los grandes viajeros de la Edad Media fueron árabes.

Ninguno como el tangerino Ibn Battuta viajó tanto y ninguno dejó una obra de la magnitud de su rihla (relato de viaje), en la que expone la relación de sus desplazamientos por todo el mundo musulmán, en cuyo recorrido entretejió la historia de su vida y retrató un momento de gran esplendor de la cultura islámica.

Ibn Battuta

Este fue otro gran viajero de la Edad Media fue el árabe Ibn Battuta, que partió de su casa de Tánger en 1.325 con el objetivo, en primera instancia, de Peregrinar a la Meca. No obstante, una vez alcanzada su meta, Ibn Battuta decidió ir más lejos. Viajó a lo largo de la costa oriental de África y llegó luego a Asia Menor, antes de adentrarse en Asia Central en dirección a Afganistán y la India, país en el que fue muy bien recibido (era un cadí), como hombre culto y educado.

Ibn Battuta vivió durante siete años en la India, y como ya le ocurriera a Marco Polo, se convirtió en embajador del gobernante del país, el Sultán de Deli, en cuyo nombre realizó un viaje a China. Durante el camino tuvo muchas aventuras, fue asaltado, robado y abordonado por los bandidos que lo dieron por muerto, pero finalmente consiguió llegar a China en 1.346 o 1.347.

En los puertos chinos, Ibn Battuta encontró a muchos musulmanes, a los que en ningún sentido sorprendió su llegada. Tras regresar a su hogar, el siguiente viaje que realizó fue a España; luego partió para África Occidental y llegó hasta el río Níger, donde una vez más fue bien acogido, en esta ocasión por musulmanes negros. El relato de sus viajes se convirtió en la base de los estudios geográficos, astronómicos y marítimos en los centros de aprendizaje musulmanes de Córdoba y Toledo. Estas tradiciones contribuyeron en forma importante a las ideas que inspiraron los viajes de Colón.

En el año 1666 fallecía en Beijing el jesuita Johann Adam Schall von Bell. Miembro de una saga de misioneros jesuitas que se adentraron en China y entre los que destacó Mateo Ricci. Sus éxitos eran debidos a su interés por la civilización china y a su adaptación a ella.

Los cristianos, entretanto, se esforzaban en llegar a China para acceder a sus legendarias riquezas por caminos terrestres de los que oían hablar en los territorios de Tierra Santa ganados por las armas a los musulmanes en las Cruzadas. De ese empeño por salvar la barrera musulmana y comerciar con el otro confín del mundo conocido no hay cronista más representativo y exitoso que el veneciano Marco Polo. A él le tocó despertar la imaginación y la codicia de generaciones de marinos que, como Colón, buscaron rutas para llegar a Asia. Antes de que el genovés descubriera involuntariamente América, los portugueses habían logrado el hito de alcanzar la India rodeando a África para burlar el tapón islámico rodeándolo por mar. Vasco de Gama fue el responsable de esa hazaña, que orientó el expansionismo

portugués por derroteros que dejaron a Castilla las manos libres para avanzar hacia el Oeste en busca del Este. Nadie, sin embargo, como el citado Colón, encarna tanto el espíritu viajero y el éxito, pues a él le tocó descubrir un continente cuya colonización, para bien y para mal, transformó completamente el mundo, su percepción, el desigual reparto de la riqueza en el Globo y la internacionalización definitiva e imparable de la Historia con mayúscula. No en balde, el almirante está considerado por muchos como el hombre más decisivo de la historia de la Humanidad, no tanto por su carácter -pues era ambicioso y despiadado-, como por las consecuencias de su hallazgo, que él fue incapaz de comprender del todo antes de su muerte.

Poco después que él, un portugués, Magallanes, y un español, Elcano, capitanearon la primera expedición que daba la vuelta al mundo. El mapa plano de la Antigüedad, el mundo de Heródoto, con un centro geográfico y una periferia misteriosa y dramática, se curvaba y se convertía en esfera. En un mundo esférico no hay centro, los márgenes se tocan, los monstruos desaparecen de las esquinas del papel, los blancos se cubren de letras y de lugares conocidos.

La Historia se globalizaba por excelencia. Un viajero de la expedición, Pigafetta, escribió de aquel periplo un dramático y bello relato. Hay una excepción en la norma anterior. Un gran espacio permaneció aún durante muchos siglos en blanco, África.

Sin embargo, por paradójico que resulte, los hombres y mujeres más viajeros de los siglos XVI al XIX, ambos incluidos, fueron los africanos. Más de veinte millones de ellos, según los cálculos más optimistas, salieron encadenados de sus hogares para no regresar jamás y cruzaron el Atlántico para ser la mano de obra de las minas y las plantaciones en el Nuevo Mundo. Ni uno de cada cien mil logró dejar el testimonio de sus experiencias y la escasa literatura autobiográfica de esclavos negros estuvo casi siempre dictada por la voz de un blanco, que cuidaba de la corrección política del contenido de la denuncia. Pero hubo un africano excepcional, por su personalidad, por su genio, por su inteligencia y por su suerte.

Fue Olaudah Equiano, un esclavo que tras mil peripecias logró comprar su libertad; se embarcó como marino libremente contratado; escribió la historia de sus viajes, que era la misma que la de su vida, y fue uno de los líderes del movimiento abolicionista en el siglo XVIII. También conocido como Gustavus Vassa, el esclavo negro que conoció las costas de África, las plantaciones de las Antillas, el Sur de Estados Unidos, los icebergs de Groenlandia, la Costa Azul, el carnaval de Oporto y los minaretes de Esmirna antes de hacerse modestamente rico, famoso y respetado en los salones de Londres, es la voz de esos veinte millones de africanos sin voz. Su viaje, que le llevó de las cadenas a la primera fila de la lucha por la libertad, es mucho más importante de lo que reconocen los manuales y la mayoría de las síntesis eurocéntricas de Historia.

Otros viajeros del XVIII —el británico capitán Cook, el francés Bougainville— acabaron de peinar el Pacífico culminando la exploración de Australia y encontrando islas y archipiélagos cuyos pacíficos habitantes contribuyeron a forjar el mito del buen salvaje que tanto influyó en los filósofos de la Ilustración.

En 1831, un buque, el Beagle, partía de Plymouth con un pasajero excepcional a bordo, un joven de 22 años llamado Charles Darwin. En los siguientes cinco años, el biólogo observaría la naturaleza con ojos nuevos y, a base de comparar las variaciones formales en individuos de las mismas especies, llegaría a la decisiva formulación de la teoría de la evolución, que no sólo conmocionó al mundo de las ciencias naturales, sino a la mismísima base de las creencias espirituales. Porque la teoría de la evolución puso en tela de juicio las interpretaciones literales de la Biblia, que se revelaron obsoletas. Un viaje devenía así herramienta trascendental para la propia concepción del hecho mismo de la vida. El África de la que procedía Equiano dejó también de ser un mapa mudo en el siglo XIX. Acabada la trata de negros, que había paralizado el desarrollo del continente al Sur del Sáhara, las potencias europeas decidieron, en un sonrojante alarde de cinismo, ocupar la región para acabar con la esclavitud y llevar a sus oscuros habitantes las luces de la cristiandad.

Descubierto y generalizado el uso de la quinina para combatir la malaria, que había sido el arma biológica de África frente a los invasores, los europeos se lanzaron a explorar el interior del continente en una carrera que tuvo tanto de deportiva y elitista como de imperialista. De todos los grandes exploradores de África, dos obresalen de forma excepcional: el misionero Livingstone y el mercenario Stanley. Pero es el segundo el que mejor encarna al colonizador brutal del momento. Fue un explorador por encargo, que labró un inmenso predio al rey belga Leopoldo II, el Estado libre del Congo, donde se vivió una de las páginas más vergonzosas de la colonización

europea de África negra.

Con Stanley se cierra el ciclo de grandes viajeros cuyas hazañas cambiaron sin lugar a dudas el mundo, no siempre para bien. Estos son los hombres que protagonizan las páginas que siguen. Entre los grandes viajeros hubo también mujeres, pero en menor cantidad y con una mentalidad distinta, menos depredadora y más tolerante. Ellas merecen un libro aparte.

La antigua Grecia es la cuna de la civilización occidental.

Debemos a los griegos conceptos trascendentales como la filosofía, la oratoria, la política, la democracia y un canon de belleza que no ha perdido vigencia. Ellos fueron los creadores de la cultura urbana, inventores del teatro y sus géneros incombustibles, como la comedia y la tragedia. Su impronta y sus pautas marcaron el mundo de forma definitiva y somos sus eternos deudores. No se debe restar importancia al lado genial de la personalidad del mundo griego pero, sin duda, en su descomunal aportación a la historia de la civilización, influyó decisivamente el espacio físico que los pueblos de habla griega ocuparon, y su carácter viajero.

Los griegos florecieron en una encrucijada cultural enla que confluían influencias procedentes de Egipto, de Mesopotamia, de las colonias fenicias del Mediterráneo y de los contactos de sus naves con los pueblos bárbaros que moraban al Norte, más allá de los confines. Establecidos en una costa recortada y caprichosa, siempre cerca del mar, y sobre centenares de islas, sus navíos llevaron a los griegos a entrar en contacto con otras culturas cuyas creencias, valores y sistemas políticos eran muy diferentes.

Esa exposición prolongada a otros mundos introdujo la semilla que definió la cultura griega y que constituye su mayor legado: la cultura de la duda. Frente a pueblos aislados, como los egipcios —cultura extática por excelencia, encerrada entre el desierto y el mar y asida a las angostas riberas del Nilo—, que permanecieron mirándose el ombligo durante milenios, los griegos sacaron partido de su roce constante con el otro. Partido y una conclusión: que quizás sus creencias pudieran estar erradas. ¿Qué es la filosofía, que nació en la ciudad jonia de Mileto en el siglo VI a.C., sino la puesta en cuestión del mito, del relato religioso que explica el mundo de forma mágica, atribuyéndolo a la voluntad de los dioses? Al apuntar a otras explicaciones distintas para comprender el mundo que las difundidas por los sacerdotes, al cuestionar el mito y al dudar de las apariencias, al apelar a la razón, los griegos estaban sembrando la semilla del progreso. Y no hubieran podido plantar esa semilla si no hubieran entrado en contacto con sistemas de valores alternativos.

La vocación viajera; su espacio geográfico, en un cruce de caminos entre el Imperio persa en Oriente, el mundo egipcio en el Sur y las oportunidades que ofrecía la expansión hacia Occidente son algunas de las explicaciones del éxito de la fórmula griega. Pues bien, quien mejor plasmó por escrito ese relativismo cultural, que resulta ser intelectualmente dinamizador, frente a las culturas estáticas y autocomplacientes, como la egipcia, fue Heródoto, el más exitoso viajero griego de toda la Antigüedad.

La famosa tumba en Halicarnaso, actual ciudad de Bodrum

Nació en la ciudad de Halicarnaso, la actual Bodrum en Turquía, y su vida trascurrió a lo largo del siglo V a.C. del gran siglo de Pericles y del esplendor ateniense. Halicarnaso era una colonia doria en Asia Menor y, en su juventud, Heródoto participó en luchas políticas contra el tirano local que le acabaron empujando al exilio. Su temprana lucha política se reflejó en su obra, tanto en su deseo de conocer como en su defensa política de la democracia, el sistema ideal de gobierno de la polis, una institución que también vivió su edad de oro en ese momento y que es la cuna del concepto moderno de la civilización; de la ciudad como espacio de encuentro; de la asamblea como depositaria de la legitimidad de las leyes; y del diálogo, el debate y la razón como instrumentos para convencer en lugar de cómo armas para vencer.

Se saben pocos detalles de su vida. Desconocemos la fecha exacta de su nacimiento y la de su muere. No se sabe siquiera dónde acabó sus días, aunque se cree que pudo ser en una colonia griega de Sicilia. Su obra sin embargo, es una referencia clave de la cultura universal. Heródoto fue autor de la Historia, “investigación” en griego, un monumental trabajo en nueve libros, en los que describió los conocimientos

que los griegos tenían del mundo y los acontecimientos pasados que ayudaban a comprender su presente.

La obra de Heródoto es paradigma de la curiosidad y su manera de trabajar, exponiendo lo que ha visto personalmente y diferenciándolo de lo que le han contado, le ha hecho pasar a la posteridad como padre de la Historia, pero también del periodismo y como autor del mejor relato de viajes de la Antigüedad, aunque no fuera el único.

No da detalles personales, ni de su vida privada familiar, ni de cómo y con quién viajaba, ni precisa fechas de sus desplazamientos, pero se movería probablemente con grupos de comerciantes griegos que se desplazaban por el mundo conocido. No sólo recorrió las costas de su Jonia natal, en la parte griega de Asia Menor, sino el Mar Negro, las islas de Egeo, la ciudad de Tiro, Mesopotamia —al menos hasta Babilonia—, Egipto y la ciudad de Cirene en el norte de Libia, sin excluir las colonias griegas en el sur de Italia y Sicilia. Como todos los viajeros, no estaba familiarizado con la mayor parte de las lenguas de los extranjeros y dependía de intérpretes locales, a lo que se deben muchas de las inexactitudes que se detectan en su obra.

Es el gran cronista de la Antigüedad, aunque curiosamente ignorara o descartara algunos datos geográficos que los fenicios conocían con mucha anterioridad, como las islas Británicas —a las que los fenicios bautizaron como del estaño—, o del propio océano Atlántico, de cuya existencia duda. En otros casos, sin embargo, aporta datos que nadie había certificado hasta él, como que el Caspio era un mar cerrado cuyas medidas da con bastante aproximación.

Con todos los datos de que disponía, llenó el mapa conocido, pero no pudo superar las dificultades materiales de su tiempo para tener una idea global del conjunto y en su geografía mental coexisten los hechos con los mitos, lo visto con lo supuesto. No se desprende de una visión del mundo como un espacio con tres círculos o niveles: un centro ordenado donde se desarrolla la civilización, el espacio poblado por los griegos; una periferia bárbara, que quiere comprender y asimilar y por la que muestra admiración, y una frontera final exterior, donde todo era posible, hollada por seres mitológicos, situaciones meteorológicas extremas y riquezas deseables, pero casi imposibles de alcanzar. Los nueves volúmenes de su Historia dedican espacio a todos los lugares visitados por él. Lo hacen en función de lo sorprendido e interesado que se muestra ante cada uno de ellos. La mítica ciudad de Babilonia le fascina y deja de ella una descripción muy acertada:

“En Asia hay muchas ciudades realmente grandes, pero la más digna de mención, también la más poderosa, que después de la destrucción de Nínive se convirtió en la capital del país, fue Babilonia”, escribió.

Pero fue Egipto el espacio que más le asombró y al que más páginas dedicó en su trabajo. Fue Heródoto quien definió a Egipto, que ocupa el libro segundo de su obra, como “don del Nilo”, una definición que sigue siendo lugar común en la actualidad y que da medida de la importancia de la crecida del gran río para regular el ritmo de vida del país. El mundo egipcio le fascinó sobremanera por su exotismo y su milenaria antigüedad, que empequeñece a los griegos. “Los egipcios dicen de sí mismos que ellos fueron los

que empezaron a aplicar nombres a los doce dioses y que los griegos los tomaron de ellos. Fueron ellos los primeros que dedicaron imágenes, altares y templos a los dioses y también los primeros que grabaron figuras de seres vivientes en la piedra”. En cierto sentido, podemos considerar a Heródoto como autor también de la primera guía turística de Egipto. “Los más religiosos de todos los hombres”, en sus palabras, le deslumbraron por sus costumbres funerarias, por sus creencias religiosas, por los monumentos que erigieron, como las Pirámides o los colosos y por su fauna.

Aquellos aniamles despertaron su curiosidad

Dedica muchas páginas a describir a los hipopótamos, los cocodrilos, los ibis y otros animales extraños. Incluso a los que no ha visto, como el ave fénix: “Yo la he visto solamente en pinturas, pues acude a ellos muy de tarde en tarde, sólo cada quinientos años, según dicen los de Heliópolis…” “Según”, esa es la palabra que le sirve para distanciarse de aquello que no ha visto, sino que le han contado.

Lo que sí vio personalmente fueron las distintas formas de embalsamar los cadáveres. Las describe con certera precisión, con una frescura increíble, cuando relata cómo los

embalsamadores tienen comercios donde muestran modelos madera —algo así como los modernos maniquíes— queles sirven para explicar a los clientes, los deudos del reciénfinado, los modelos de embalsamamiento y los costes decada sistema. Los más seguros y duraderos, con más garantíade eternidad, los más caros, como en cualquier oficio.Con su recurso al “según” o al “me han contado”, Heródoto distingue entre lo visto —los animales, los monumentos, las costumbres— y lo oído —la Historia, el mito— en un ejercicio de honestidad y rigor intelectual ejemplares.

Así, la descripción de Egipto se divide en dos parte y cuando aborda la segunda, advierte: “Hasta aquí he tratado de mi visión personal, de mi parecer y de lo que resulta de mis investigaciones; a partir de ahora expondré la historia de Egipto tal como la he oído.” En el otro confín, los escitas, los pueblos que se extienden al Norte y Este del mar Negro, hacia las llanuras de Asia, despiertan su imaginación y curiosidad casi con la misma intensidad que los egipcios. Pero estos pueblos más atrasados cultural y tecnológicamente no tienen grandes monumentos ni ciudades dignas de tal nombre. Lo que le atrae de ellos son sus costumbres. Sobre todo, las relacionadas con la muerte y los hábitos sexuales. Heródoto conoció también Libia, al menos la ciudad costera de Cirene, pero no viajó hacia el Sur y su descripción del mundo que ocultaban las ardientes arenas es “de oídas” y se limita a enumerar oasis mal localizados.

La principal lección de Heródoto no es, sin embargo, la precisión geográfica, sino su apertura de mente. A base de comparar los valores de unos y otros pueblos visitados, las dispares creencias de las culturas que pueblan el mundo conocido, llega a una actitud relativista, y por tanto tolerante y no excluyente. El viaje, en sus manos, es un instrumento de conocimiento, de perfeccionamiento interior, de investigación para comprendernos a nosotros mismos, a través de las diferencias que mantenemos con otros, y de ampliar miras. El viaje es un arma contra la intransigencia y un tributo a la tolerancia. Ello hace de Heródoto un brillante exponente del mundo clásico y convierte a su obra en un hito, pues el suyo es el primer texto que muestra el valor del viaje como herramienta de reflexión social y, por lo tanto, instrumento para modelar voluntariamente la Historia.

Tenía Herodoto una gran imaginación y, se tomaba licencias…

Ese empeño participativo, ese intento de escribir para transformar la realidad, es el arranque confeso de su trabajo. Éstas son las primeras líneas de su Historia: “En lo que sigue, Heródoto de Halicarnaso expone el resultado de sus investigaciones para evitar que, con el tiempo, caiga en el olvido lo ocurrido entre los hombres…” No fue el único viajero griego que dejó testimonio escrito de sus desplazamientos, no fue el único viajero griego que hizo lo que podemos llamar simplificadamente literatura de viaje, como hemos señalado. Unos lo habían hecho antes que él, Escílax de Carianda recorrió las costas del Índico y Aristeas de Proconeso se había asomado a las brumas del Norte. Otros lo hicieron después, como el marsellés Piteas, que circunnavegó las islas británicas, llegó a la mítica Tule, probablemente en la actual Noruega, y bordeó las costas de Germania.

Pero en lo esencial, con el añadido del Mediterráneo occidental, el mundo de Heródoto, el mundo ribereño del mare nostrum, como lo bautizarían los romanos, es el escenario en que se va a dilucidar la historia de Occidente durante los siglos siguientes, cuyo gran protagonista político es el Imperio romano.

No fueron los romanos grandes exploradores, aunque sí muy viajeros. Pero no hay entre ellos un Heródoto. Su mundo consolidó un espacio unificado políticamente entorno al Mediterráneo, cuyo límite al Norte fueron los ríos Rhin y Danubio y los bosques de Germania; al Oeste, el Atlántico, infranqueable para la navegación de la época; al Sur, el desierto del Sáhara, que aislaba la franja colonizada y romanizada del África negra; al Este, los partos en Mesopotamia y Persia, les taponaban el paso a la India y China, aunque hubo relaciones comerciales con el Decán, como atestiguan las monedas romanas halladas allí y aún cabe la posibilidad de que marinos romanos llegaran a China, si se han de creer crónicas chinas que mencionan la llegada de emisarios del emperador An-Tun, que algunos historiadores sostienen que se trataba de Antonino.

Pero en lo esencial, con las salvedades hechas, el mundo de Heródoto es el escenario geográfico que se mantiene conocido sin ampliaciones significativas hasta el fin del Imperio romano, casi mil años después. Cuando los bárbaros desbordaron el limes, la frontera romana, y se adueñaron del Imperio, la representación del mundo seguía siendo básicamente la misma: un centro ordenado en torno al Mediterráneo, un segundo círculo habitado por pueblos bárbaros y una periferia salvaje, extrema, temible y poblada de seres fantásticos y monstruosos. Hasta que, en la Baja Edad Media, algunos viajeros cristianos lograron llegar a China atravesando el corazón de Asia, los europeos tendrían poco que añadir a esta imagen.

Publicado por emilio silvera para el deleite y el saber de todos los que, curiosos, se asomen por aqui.

Para leer más:

• Heródoto: Historia (edición de Manuel Balasch), Cátedra, Madrid, 1999.

• F. Javier Gómez Espelosín: El descubrimiento del mundo. Geografía y

viajeros en la antigua Grecia, Madrid, Akal, 2000.

• R. Kapuscinski: Viajes con Heródoto, Barcelona, Anagrama, 2006.

Ene

23

El otro Galileo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Anécdotas de personajes de la Ciencia ~

Clasificado en Anécdotas de personajes de la Ciencia ~

Comments (3)

Comments (3)

¡Qué cosas!

“Me gustaría deciros, a vosotros que preparáis la celebración del 350 aniversario de la publicación de la gran obra de Galileo Galilei, Dialoghi sui due massimi sistema del mondo, que la experiencia de la Iglesia, durante el caso Galileo y después, la ha llevado a una actitud más madura y a una comprensión más exacta de la autoridad que le es propia. Repito ante vosotros lo que afirmé ante la Academia Pontificia de Ciencias el 10 de noviembre de 1979:

“Espero que los teólogos, los eruditos y los historiadores, animados por un espíritu de sincera colaboración, estudiarán el caso de Galileo con mayor profundidad y, en franco reconocimiento de los errores, sean del lado que sean, disiparán la desconfianza que todavía constituye un obstáculo, en los espíritu de muchos, para fructificar concordia de la ciencia y la fe”.

Su Santidad el papa Juan Pablo II, 1986

Vincenzo Galilei

Totales: 75.597.716

Totales: 75.597.716 Conectados: 60

Conectados: 60