Mar

9

EL CARBONO ¡Qué elemento!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Bioquímica ~

Clasificado en Bioquímica ~

Comments (1)

Comments (1)

El Carbono es un elemento esencial para muchas cosas, y, podríamos destacar, sin temor a equivocarnos que, la vida, es la más importante de entre todas ellas. En cualquier parte que queramos mirar nos dirán, del Carbono, cosas como éstas:

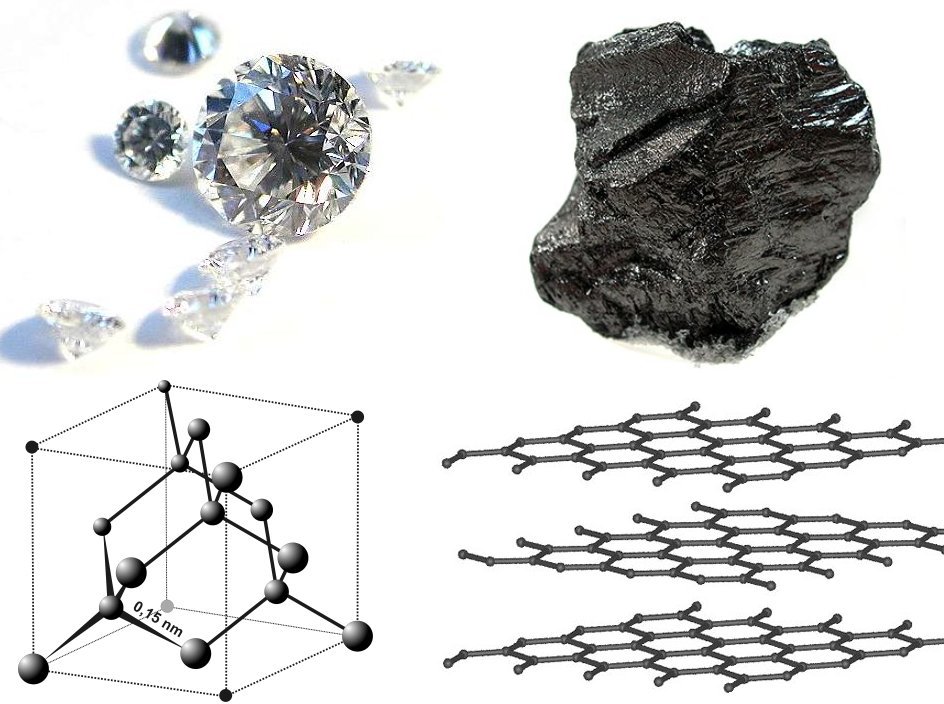

“El carbono es un elemento notable por varias razones. Sus formas alotrópicas incluyen, sorprendentemente, una de las sustancias más blandas (el grafito) y la más dura (el diamante) y, desde el punto de vista económico, uno de los materiales más baratos (carbón) y uno de los más caros (diamante). Más aún, presenta una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono con los que puede formar largas cadenas, y su pequeño radio atómico le permite formar enlaces múltiples. Así, con el oxígeno forma el dióxido de carbono, vital para el crecimiento de las plantas (ver ciclo del carbono); con el hidrógeno forma numerosos compuestos denominados genéricamente hidrocarburos, esenciales para la industria y el transporte en la forma de combustibles fósiles; y combinado con oxígeno e hidrógeno forma gran variedad de compuestos como, por ejemplo, los ácidos grasos, esenciales para la vida, y los ésteres que dan sabor a las frutas; además es vector, a través del ciclo carbono-nitrógeno, de parte de la energía producida por el Sol.”

Hacia 1860, varios químicos sugirieron que la asimetría óptica de los compuestos orgánicos debía surgir a partir de la estructura tetraédrica del átomo de Carbono. A finales del siglo XIX, la teoría correcta fue formulada de manera independiente, por dos químicos que, de manera simultánea, dieron con la clave al sugerir que, el átomo de Carbono de un compuesto carbonado se encuentra situado en el centro de esa estructura tetraédrica, unido mediante enlaces químicos a otros cuatro átomos, situados en cada uno de los vértices del tetraedro. El átomo de Carbono puede albergar 8 electrones en su corteza, pero tiene solamente cuatro; por tanto, por decirlo de manera sencilla, dispone de cuatro plazas vacantes que pueden ser ocupadas por electrones de las cortezas de otros cuatro átomos.

La teoría que es correcta, fue expuesta por el joven francés Joseph Achille Le Bel, y el otro, el joven neerlandés llamado Jacobus Henricus van´t Hoff, ambos razonaron que tal estructura tetraédrica será asimétrica y no superponible a su imagen especular.

Los bioquímicos, es decir, los químicos que estudian los procesos de los seres vivos, no pueden imaginar tipo de vida alguno (excepto, tal vez, alguna forma inactiva muy elemental) que no requiera decenas de miles de clases distintas de tejidos, cada uno de ellos diseñado para llevar a cabo una labor altamente especializada. Pensemos, por ejemplo, en la complejidad de un ojo, que no es más que uno de los muchos órganos del cuerpo.

El ojo tiene que sintetizar compuestos determinados para poder constituir cada una de sus partes: el cristalino, los músculos que permiten cambiar la forma de éste último, los que abren y cierran las pupilas, las capas de la córnea, los líquidos que llenan las distintas vavidades, la retina, el coroides, la esclerótica, el nervio óptico de los vasos sanguineos… Cada una de ellas necesita sustancias enormemente complejas que, además, deben poseer las propiedades adecuadas para hacer exactamente lo que se supone que hacen.

Miles de millones de tales tejidos especialiozados son esenciales para las formas vivientes de la Tierra. Es imposible imaginar que la evolución de éstos haya podido realizarse sin la ayuda del Carbono, un elemento que sobrepasa a los demás en su capacidad de formar una variedad casi ilimitada de compuestos, cada uno de ellos con propiedades específicas.

insaturados, con dobles enlaces covalentes (alquenos) o triples (alquinos).

aromáticos: estructura cíclica.

La tercera forma alotrópica del carbono después del grafito y del diamante, es el carbono en una sola capa, formando bien esferas o cuerpos con volumen como los fullerenos y los naotubos, o láminas bidimensionales como el grafeno. El grafeno es una lámina de átomos de carbono de un átomo de espesor. Es un candidato muy prometedor para la nanoelectrónica que viene, debido a sus interesantísimas propiedades electrónicas, además de ser transparente, flexible y barato. Los electrones se mueven en el grafeno unas 2000 veces más rápido que en el silicio, lo que posibilita que como transistor se pueda apagar y encender más rápido.

La tercera forma alotrópica del carbono después del grafito y del diamante, es el carbono en una sola capa, formando bien esferas o cuerpos con volumen como los fullerenos y los naotubos, o láminas bidimensionales como el grafeno. El grafeno es una lámina de átomos de carbono de un átomo de espesor. Es un candidato muy prometedor para la nanoelectrónica que viene, debido a sus interesantísimas propiedades electrónicas, además de ser transparente, flexible y barato. Los electrones se mueven en el grafeno unas 2000 veces más rápido que en el silicio, lo que posibilita que como transistor se pueda apagar y encender más rápido.

Tenemos que pensar que todo lo que existe, sea animado o inanimado, se trate del cerebro de un insecto, de las conexiones de nuestro cerebro o de los nanotubos de carbono, todo sin excepción, está formado por la misma cosa: Quarks y Leptones que, combinados en la debida proporción, conforman la materia presente en todo el Universo y que es poseedora de la energía que está presente por todas partes en sus distintas manifestaciones.

De todas las maneras y, aunque mirando objetivamente la realidad, seámos nosotros los que prevalecemos sobre todos los demás, no debemos presumir demasiado por ello, dado que, la diferencia entre nosotros y algunos objetos y seres de la Tierra…, no es tan grande. Seámos humildes y sencillos, reconozcamos nuestras debilidades y comprendamos que, en definitiva, sólo somos una parte más, de la Naturaleza grandiosa que define al Universo.

|

Organismo |

Hombre |

Alfalfa |

Bacteria |

|

Carbono |

19,37 % |

11,34 % |

12,14 % |

|

Hidrógeno |

9,31 % |

8,72 % |

9,94 % |

|

Nitrógeno |

5,14 % |

0,83 % |

3,04 % |

|

Oxígeno |

61,81 % |

77,90 % |

73,68 % |

|

Fósforo |

0,63 % |

0,71 % |

0,60 % |

|

Azufre |

0,64 % |

0,10 % |

0,32 % |

|

CHNOPS/ TOTAL |

97,90 % |

99,60 % |

99,72 % |

¡El Carbono! Un elemento esencial para la vida… y mucho más.

emilio silvera

Mar

8

¿Definir la Ciencia? No será fácil en un campo tan inmenso

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Para lo que este simple comentario trata de reflejar, bastaría decir que la Ciencia es un estudio lógico y sistemático de la Naturaleza y del mundo físico que abarca todo el Universo y todo lo que dentro de él está presente. Generalmente incluye tanto experimento como teorías que son verificadas por aquellos.

’El túnel de la ciencia’, en el Museo de Artes e Historia del Forum Cultural de Guanajuato. México

La ciencia (del Latín scientia “conocimiento”) es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, y susceptibles de ser articulados unos con otros hasta formar un todo en un entendimiento “general” de la Naturaleza del Universo.

Aunque la definición pueda resultar algo floja, es, sin embargo un compendio general de lo que entendemos por ciencia. Más arriba escribo “generalmente” en cursiva, porque si planteáramos una exigencia absoluta de experimentos, tendríamos que excluir la Astronomía, la más antigua de todas las ciencias, ya que no es posible recrear nuevas estrellas o galaxias en Laboratorio, ni escenificar la creación del sistema solar. Sin embargo, en Astronomía las observaciones son a menudo tan valiosas como los mismos experimentos. El Cometa Halley regresa con una regularidad sorprendente; el Sol sale cada mañana.

El filósofo Karl Popper añadió el requisito de la “refutación” La Ciencia es refutable; la Religión no lo es. Una Teoría o una Ley científica nunca pueden ser demostradas de manera absoluta; de ahí que sea posible refutarlas. Por ejemplo, Newton dijo que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración (D = ma). No podemos demostrar que todos los objetos de todas las galaxias obedecen esta ley o que todos los objetos obedecerán siempre esta Ley. Sin embargo, para demostrar la falsedad de esta Ley bastaría un solo experimento. (Albert Einstein y varios expertos en física cuántica han demostrado que algunos de los conceptos de Newton son erróneos.) Por lo tanto, los científicos deben proponer sólo teorías que puedan ser refutadas, tal como afirmó Popper. Estas Teorías han de ser comprobables. No existe tal requisito en el caso de la Religión.

La Mente Humana está en conexión con el Universo

Dicho esto, sigue habiendo problemas con la definición. La Astrología, por ejemplo, es refutable. Si nuestros astrólogos nos dicen que nos encontraremos con una guapa extranjera el martes, esto puede comprobarse. Por otra parte, la teoría de las supercuerdas, planteada por algunos físicos como la “teoría del todo”, requeriría un acelerador de partículas con un diámetro de diez años-luz para poder refutarla. La mayor parte de la Biología evolutiva tampoco puede comprobarse experimentalmente. No se puede reproducir la evolución de una especie, ni recrear los dinosaurios comenzando con un animal unicelular. Si aplicamos la regla de la refutación demasiado estrictamente, tendremos que incluir la astrología en el campo de la ciencia y excluir la biología evolutiva, la teoría de cuerdas e incluso quizá la Astronomía.

En consecuencia, es mejor que no nos tomemos demasiado en serio lo de la “refutación” del filósofo de la Ciencia, ya que, de otro modo, podríamos vernos obligados a excluir toda la Ciencia de los antiguos griegos. Estos no sólo eludían el experimento, sino que abominaban de ellos, confiando en que la razón estaba por encima de la evidencia empírica.

Yo, sí he llegado a tener mi propia definición de la Ciencia: “Es el estudio que nos lleva, a través de la observación y el experimento, a la verdadera realidad de la Naturaleza, y, para ello, utilizamos nuestra imaginación para construir modelos y teorías que nos acerquen a esa verdad que presentimos y tratamos de desvelar”.

Los que bebemos de la Ciencia, sentimos que “lo divino” se aleja más y más. Sin embargo, no podemos dejar de sentir que, de alguna manera, algo superior nos vigila, yo lo achaco a ese miedo ancestral que, desde siempre, hemos tenido por lo desconocido y que, inmerso en una profunda ignorancia, no pocas veces hemos querido explicar mediante causas “divinas”, y, sin embargo, cuando, finalmente, hemos dado con las respuestas, estas eran de este mundo y, siempre, eran respuestas lógicas que la Naturaleza nos ofrecía y que no sabíamos compreneder.“ ¿El Creador? Es el Universo con sus complejos sistemas de ritmos y energías el que nos lleva hacia ese futuro que deseamos alcanzar. No existe ningún creador.

Bueno, la definición que de la Ciencia hago y reseño encima de la imagen de arrina, no será perfecta pero, para cumplir los objetivos propuestos es válida y suficiente aunque (como es el caso) le falten algunos matices.

Aquí, en esta página, siempre nos hemos limitado a aquellas disciplinas más estrictas: La Física, La Astronomía, La Cosmología, La Geología, La Química y La Tecnología, Sin olvidar las matemáticas, ya que son indispensables para la Ciencia y están ineludiblemente conexionada con todas ellas que, de una u otra manera, las necesita para poder expresar, en su más alto grado, lo más profundo que esa Ciencia nos quiere decir. Es decir, las matemáticas son el lenguaje del que se vale la Ciencia para decir al mundo lo que realmente son en cada una de sus vertientes. He dejado aparte y sin querer tratar de ellas, las disciplinas más ligeras –La Antropología, La Agronomía, La Psicología, La Medicina y otras del mismo estilo o parecidas- para otros momentos.

Alguna vez, queriendo hablar de ciencia…nos salimos de ella

Algo que nunca he tomado en consideración ha sido el pragmatismo de la Ciencia o la motivación de los científicos. Estas cuestiones se han utilizado a menudo para desacreditar las Ciencias no occidentales: sí es un trabajo bien hecho, pero no es “puro”, o, a la inversa, no resulta práctico. En cuanto a la motivación, muchos descubrimientos científicos fueron impulsados por la religión: los matemáticos árabes perfeccionaron el álgebra en parte para facilitar las leyes islámicas de la herencia, del mismo modo que los védicos de la India resolvieron raíces cuadradas para construir los altares de los sacrificios con unas dimensiones adecuadas. En estos casos la Ciencia estuvo al servicio de la religión, pero no obstante era Ciencia.

La ley de los epónimos de Stigler, formulada por el experto en estadística Stephen Stigler, afirma que ningún descubrimiento científico lleva el nombre de su descubridor original. El periodista Jim Holt indica que la propia Ley Stigler confirma lo que dice, ya que Stigler admite que la Ley que lleva su nombre fue descubierta por otra persona, concretamente por Robert K. Merton, un especialista en Sociología de la Ciencia.

El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos.

Entre todos los casos en que se cumple la Ley de Stigler, el más famoso es el del Teorema de Pitágoras (a²+ b² = c², donde a y b son los lados perpendiculares y c es la hipotenusa). Jakob Bronowski escribe lo siguiente:

“Hasta la fecha, el Teorema de Pitágoras sigue siendo el teorema más importante de todas las matemáticas. Esta afirmación puede parecer atrevida y extraordinaria, pero no es extravagante, ya que lo que el teorema de Pitágoras establece es una caracterización fundamental del espacio en que nos movemos y es en este teorema donde dicha caracterización se expresa por primera vez traducida a números. Además, el encaje exacto de los números describe las leyes exactas que rigen el universo. De hecho, se ha propuesto que los números correspondientes a las dimensiones de los triángulos rectángulos sean mensajes que podrían enviarse (de hecho se ha hecho) a planetas de otros sistemas estelares a modo de test, para comprobar si estos planetas tienen ocupación debida a seres dotados de vida racional.

La placa con el mensaje que llevan la Pioneer 10 y 11

Claro que el problema está en que no fue Pitágoras el primero que propuso “su” teorema. Los hindúes, los egipcios y los babilonios utilizaban “tríos de números pitagóricos” para determinar ángulos rectos en la construcción de edificios. Un trío de números pitagóricos es un conjunto de tres números que representan las dimensiones de los lados de un triángulo rectángulo. El trío más habitual es 3 : 4 : 5 (3² + 4² = 5² o 9 + 16 = 25). Pitágoras “inventó” este teorema hacia el año 550 a. C. Los Babilonios, según todos los indicios, ya habían catalogado quizá cientos de tríos antes del año 2000 a. C., en una época muy anterior a la de Pitágoras. Uno de los tríos que hallaron los babilonios tienen unos números tan enormes como: 3.367 : 3.456 : 4.825.”

¡La Imaginación! ¿Qué barreras puede tener?

El ojo humano tiene sus limitaciones para ver, sin embargo, la imaginación no tiene barreras y, a lo largo de la historia de la Humanidad se han dado pruebas de lo lejos que pueden llegar nuestros pensamientos.Los Babilonios, egipcios e Hindúes le dejaron un campo sembrado a Pitágoras que, en realidad, sólo tuvo que recoger la abundante cosecha. Él sí supo “ver”.

Ahí están y existen indicios de que los babilonios utilizaron diversas técnicas algebraicas derivadas de la fórmula a² + b² = c². Lo que puede reconocerse como un logro de Pitágoras, que impresionó a muchos, fue la elaboración de una demostración geométrica del teorema… El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos.

Fue Euclides quien proclamó dos siglos más tardes la idea de que la demostración podía ser algo más importante que el propio teorema. Por consiguiente, las matemáticas no occidentales han quedado consideradas como unas matemáticas de segunda categoría debido a que se apoyan sobre una base empírica y no sobre demostraciones.

Ambos métodos son útiles. La Geometría euclidiana que aprendimos la mayoría de nosotros es axiomática. Parte de un axioma, es decir, una ley que se supone cierta, y los teoremas se deducen razonando de manera descendente a partir de ahí. Es deductiva y axiomática. Siglos más tarde, al-Hazin en Oriente y Galileo en Occidente contribuyeron a popularizar un método inductivo y empírico para la Ciencia, algo más parecido a lo que los babilonios, los egipcios y los hindúes habían utilizado. No se parte de suposiciones sino de datos y mediciones, para luego razonar de forma ascendente hacia verdades que recubren los datos conocidos. Lo que actualmente llamamos Ciencia es una materia que en su mayor parte es empírica. Cuando Isaac Newton recopiló datos relativos al paso de los cometas, a las lunas de Júpiter y de Saturno y a las mareas que se producían en el estudio del río Támesis para elaborar una gran síntesis en los Principia, estaba trabajando de una manera empírica e inductiva.

Las matemáticas son ligeramente diferentes, pero muchos matemáticos ven la necesidad de realizar tanto trabajos basados en las demostraciones como trabajos basados en las observaciones empíricas. Un caso puntero que podemos mencionar es el del gran matemático indio Srinivasa Ramanujan, cuyos “cuadernos perdidos” de anotaciones contienen el germen de la teoría de las supercuerdas y cuyos trabajos han sido utilizados para calcular el número π hasta millones de dígitos en su parte decimal.

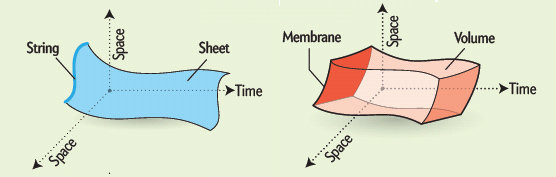

Uno de los secretos más profundos de la teoría de cuerdas, que aún no es bien comprendido, es por qué está definida sólo en diez, once y veintiséis dimensiones. Es ahí, donde la Teoría se hace fuerte y nos facilita la posibilidad de continuar su desarrollo.

Si calculamos cómo se rompen y se vuelven a juntar las cuerdas en el espacio N-dimensional, constantemente descubrimos que pululan términos absurdos que destruyen las maravillosas propiedades de la teoría. Afortunadamente, estos términos indeseados aparecen multiplicados por (N-10). Por consiguiente, para hacer que desaparezcan estas anomalías, no tenemos otra elección cuántica que fijar N = 10. La teoría de cuerdas, de hecho, es la única teoría cuántica conocida que exige completamente que la dimensión del espacio-tiempo esté fijada en un número único, el diez.

Por desgracia, los teóricos de cuerdas están, por el momento, completamente perdidos para explicar por qué se discriminan las diez dimensiones. La respuesta está en las profundidades de las matemáticas, en un área denominada funciones modulares (¿Las de Ramanujan?).

Al manipular los diagramas de lazos de Kikkawa, Sakita y Virasoro creados por cuerdas en interacción, allí están esas extrañas funciones modulares en las que el número 10 aparecen en los lugares más extraños.

Estas funciones modulares son tan misteriosas como el hombre que las investigó, el místico del este. Quizá si entendiéramos mejor el trabajo de este genio indio, comprenderíamos por qué vivimos en nuestro universo actual.

Una partícula, una cuerda abierta y

una cerrada, describiendo sus órbitas en el

espacio-tiempo 4D.

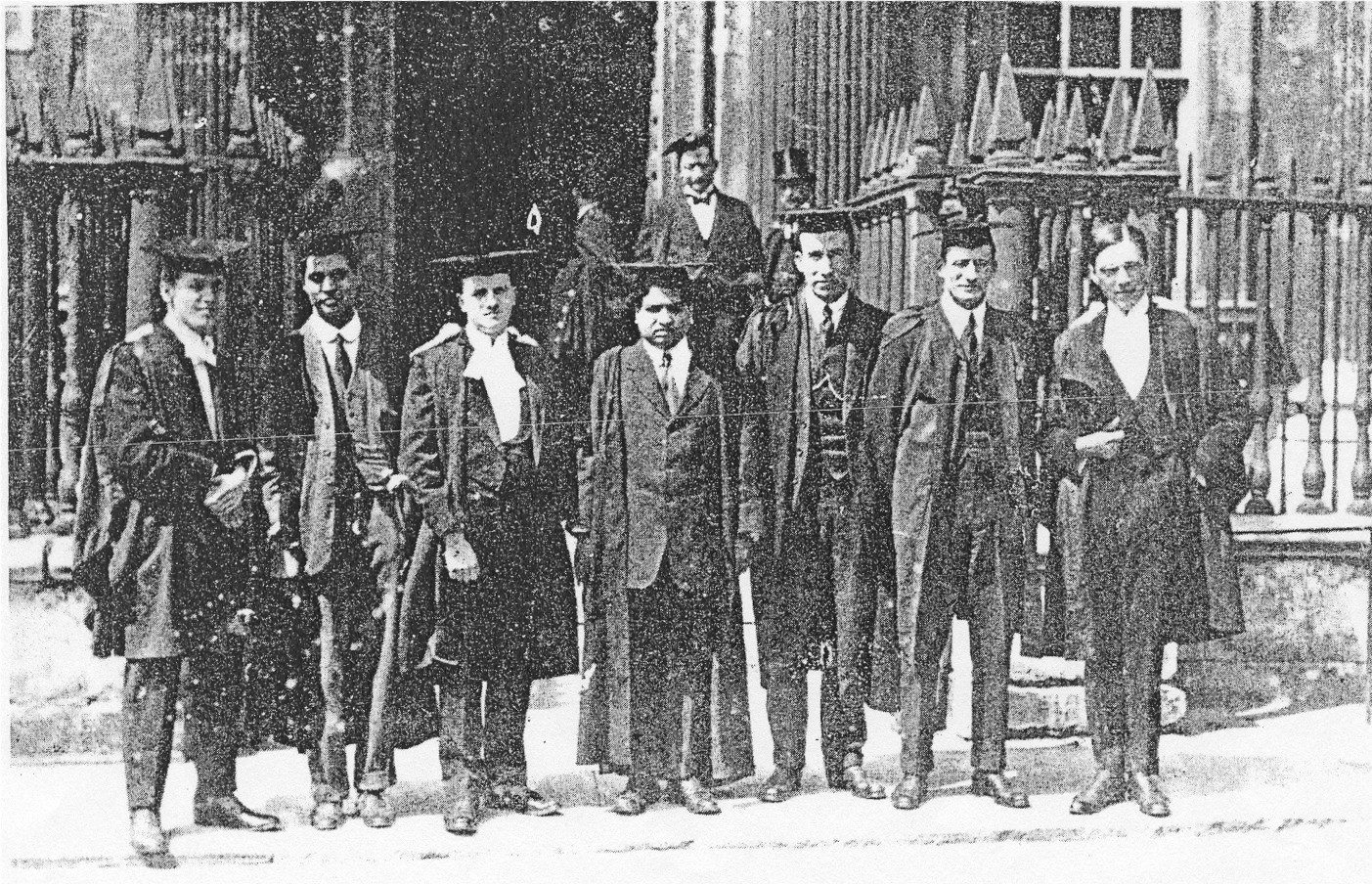

El misterio de las funciones modulares podría ser explicado por quien ya no existe, Srinivasa Ramanujan, el hombre más extraño del mundo de los matemáticos. Igual que Riemann, murió antes de cumplir cuarenta años, y como Riemann antes que él, trabajó en total aislamiento en su universo particular de números y fue capaz de reinventar por sí mismo lo más valioso de cien años de matemáticas occidentales que, al estar aislado del mundo en las corrientes principales de los matemáticos, le eran totalmente desconocidos, así que los buscó sin conocerlos. Perdió muchos años de su vida en redescubrir matemáticas conocidas.

Dispersas entre oscuras ecuaciones en sus cuadernos están estas funciones modulares, que figuran entre las más extrañas jamás encontradas en matemáticas. Ellas reaparecen en las ramas más distantes e inconexas de las matemáticas. Una función que aparece una y otra vez en la teoría de las funciones modulares se denomina (como ya he dicho otras veces) hoy día “función de Ramanujan” en su honor. Esta extraña función contiene un término elevado a la potencia veinticuatro.

El número 24 aparece repetidamente en la obra de Ramanujan. Este es un ejemplo de lo que las matemáticas llaman números mágicos, que aparecen continuamente donde menos se les esperan por razones que nadie entiende. Milagrosamente, la función de Ramanujan aparece también en la teoría de cuerdas. El número 24 que aparece en la función de Ramanujan es también el origen de las cancelaciones milagrosas que se dan en la teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas, cada uno de los veinticuatro modos de la función de Ramanujan corresponde a una vibración física de la cuerda. Cuando quiera que la cuerda ejecuta sus movimientos complejos en el espacio-tiempo dividiéndose y recombinándose, deben satisfacerse un gran número de identidades matemáticas altamente perfeccionadas. Estas son precisamente las entidades matemáticas descubiertas por Ramanujan. Puesto que los físicos añaden dos dimensiones más cuando cuentan el número total de vibraciones que aparecen en una teoría relativista, ello significa que el espacio-tiempo debe tener 24 + 2 = 26 dimensiones espacio-temporales.

Una interacción general entre cuerdas se puede representar como la suma de interacciones más “elementales”, empezando con el diagrama árbol que representa la interacción con la mayor probabilidad de ocurrir, seguida por las correcciones perturbativas, es decir, por los demás diagramas de la serie infinita. Como puede observarse en dicha figura, las superficies que representan las interacciones no se vuelven increiblemente complicadas como los digramas de partículas, ya que sólo hay que agregarle agujeros a una superficie dada.

Para comprender este misterioso factor de dos (que añaden los físicos), consideramos un rayo de luz que tiene dos modos físicos de vibración. La luz polarizada puede vibrar, por ejemplo, o bien horizontal o bien verticalmente. Sin embargo, un campo de Maxwell relativista Aµ tiene cuatro componentes, donde µ = 1, 2, 3, 4. Se nos permite sustraer dos de estas cuatro componentes utilizando la simetría gauge de las ecuaciones de Maxwell. Puesto que 4 – 2 = 2, los cuatro campos de Maxwell originales se han reducido a dos. Análogamente, una cuerda relativista vibra en 26 dimensiones. Sin embargo, dos de estos modos vibracionales pueden ser eliminados cuando rompemos la simetría de la cuerda, quedándonos con 24 modos vibracionales que son las que aparecen en la función de Ramanujan.

Ramanujan en Cambridge

Con tan solo doce años dominaba la trigonometría; unos años después se hizo con una copia del libro de George Carr <<A sinopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics>>. El libro contenía una lista de los 4.400 resultados clásicos de la matemática, pero sin demostraciones, así es que Ramanujan lo asumió como un reto. Durante los siguientes años se dedicó a fondo en este libro, y comenzó a llenar su libreta de resultados e ideas que no aparecían en el libro original. Al igual que Euler poseía un talento y una intuición excepcional, esto hacía que jugase y trasformarse las fórmulas hasta conseguir nuevas perspectivas.

Cuando se generaliza la función de Ramanujan, el 24 queda reemplazado por el número 8. Por lo tanto, el número crítico para la supercuerda es 8+2=10. Este es el origen de la décima dimensión que exige la teoría. La cuerda vibra en diez dimensiones porque requiere estas funciones de Ramanujan generalizadas para permanecer auto consistente. Dicho de otra manera, los físicos no tienen la menor idea de por qué 10 y 26 dimensiones se seleccionan como dimensión de la cuerda. Es como si hubiera algún tipo de numerología profunda que se manifestara en estas funciones que nadie comprende. Son precisamente estos números mágicos que aparecen en las funciones modulares elípticas los que determinan que la dimensión del espacio-tiempo sea diez.

En el análisis final, el origen de la teoría decadimensional es tan misterioso como el propio Ramanujan. Si alguien preguntara a cualquier físico del mundo por qué la naturaleza debería existir en diez dimensiones, estaría obligado a responder “no lo sé”. Se sabe en términos difusos, por qué debe seleccionarse alguna dimensión del espacio tiempo (de lo contrario la cuerda no puede vibrar de una forma cuánticamente autoconsistente), pero no sabemos por qué se seleccionan estos números concretos.

Quizá la respuesta a todo esto esté esperando a ser descubierta cuando alguien (algún genio matemático como Perelman) sea capaz de entender el contenido de los cuadernos perdidos de Ramanujan.

Está claro que, este simple comentario no explica lo que la Ciencia es y, desde luego, tendríamos que ir a una complejidad mucho más profunda y elevada para poder hablar de algunas ramas de la Ciencia que requieren de un nivel de comprensión de la Naturaleza que, de ninguna manera poseo. ¿Cómo he terminado este trabajo como lo he hecho? Empecé con una intención y, por el camino, como si tuviera vida propia, los pensamientos te llevan por otros senderos que, nunca habías pensado recorrer. ¡Qué cosas!

emilio silvera

Mar

8

¿La Vida? ¡El misterio continúa!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El origen ~

Clasificado en El origen ~

Comments (5)

Comments (5)

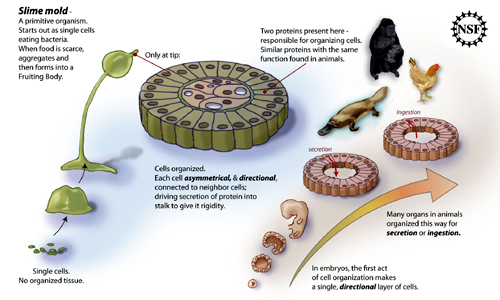

De alguna manera, resulta divertido encontrar teistas bien intencionados que, en estos días, se quedan perplejos y horrorizados frente a teorías diseñadas para tender un puente, entre el hueco creado entre las cosas inertes y la vida, mediante la operación de “azar no blindado”, la unión del azar con las leyes de la Naturaleza.

Si nos fijamos bien, es difícil separar lo inerte de lo vivo… ¡están tan cercanos!

Es divertido porque es mása fácil imaginar este hueco que muchos de los propuestos con anterioridad en la Historia de la Vida sobre la Tierra. Por ejemplo, la clorofila ha resultado ser el medio por el cual las unidades vivas (plantas) usan la energía solar para fabricar almidones y grasas y para producir el oxígeno necesario para la vida animal.

Los animales unicelulares han descubierto el método más corto para comer las plantas. La muerte y el sexo han de crearse para que los organismos pluricelulares sean capaces de envejecer y dejar de funcionar como una cooperativa colonial de células. Los animales han descubierto como comerse a otros animales. Por encima de todo, ha evolucionado una especie inteligente, una especie tan lista que ha llegado a descubrir una vía para poder salir de la Tierra y llevar todo el proceso de la evolución hasta el extremo.

A algún observador extraterrestre que tuviera una base oculta en algunas de la lunas de nuestro Sistema solar y, calladamente nos estuviera estudiando, algunos de estos pasos que antes hemos referido más bien le podrían parecer menos probables que el paso inicial que va desde la carencia de vida a la primera materia viviente.

¡Cuánto se habría excitado y cuán complacido habría estado Pasteur si hubiera conocido el famoso experimentio de Miller! Pese a ser el mismo un teísta, Pateur estaba convencido de que Dios creó la vida sobre la Tierra combinando precisamente fuerzas químicas y azar. Reconocía también, como sabemos, que los compuestos or´ganicos de los seres vivos son ópticamente activos, es decir, poseen una asimetría interna capaz de desviar planos de luz polarizada. Estaba impresionado, con el hecho de que, fuera de los tejidos vivos, los compuestos asimétricos se encuentran siempre en forma racémica: una mezcla de moléculas orientadas a la derecha, y otras, orientadas a la izquierda. Solamente en estos tejidos vivos, los compuestos orgánicos tienen una lateralidad bien definida.

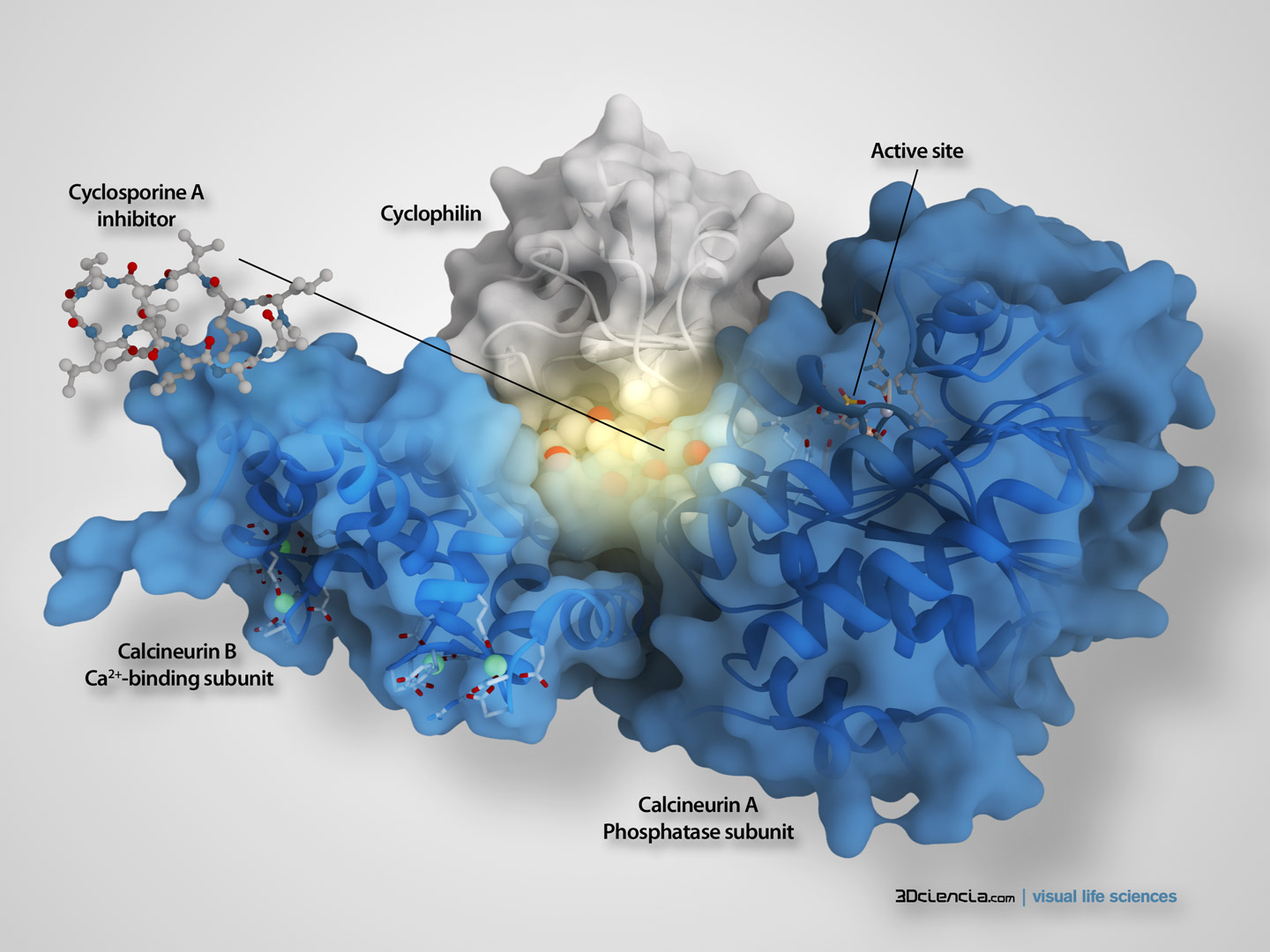

Estructura de molécula de ciclosporina A en forma de corona, izquierda de la imagen (representación de bolas y varillas) y unida a su diana por la que ejerce su función farmacológica (representada como modelo de esferas). Se une a la ciclofilina (en blanco) y esta a su vez a la Calcineurina. Esta última es la encargada de permitir la respuesta inmune de los linfocitos por lo que ésta queda bloqueada.

Siempre hemos querido saber sobre el origen de la vida y los secretos que la rodean y cómo apareció en nuestro mundo

Pasteur creía que, descubriendo simplemente el moco cómo introdujo la Naturaleza esta asimetría en los compuestos or´ganicos, estaría cerca del secreto de la propia vida. Le parecía posible la existencia de algún tipo de asimetría en las proximidades de la Tierra que ejercía fuerzas asimétricas que debieron actuar sobre las primeras unidades vivas y les dieron un sesgo de lateralidad.

“la vida, tal como se nos manifiesta, es una función de la asimetría del Universo y de las consecuencias de este hecho. […] Puedo incluso imaginar que todas las especies vivas son, primordialmente, tanto en su estructura como en su aspectoexterno, funciones de la asimetría cósmica.”

Pateur creía que el magnetismo proporcionaba un ejemplo evidente de la asimetría del Universo. Si colocas una aguja magnética encima de un alambre por el que fluye una corriente eléctrica directamente hacia tí, la aguja se colocará en posición perpendicular al alambre. En vez de dirigir su polo norte indistintamente a la derecha o a la izquierda, la aguja señalará siempre la izquierda. Esto sólo parece un fenómeno asimétrico, pero en los tiempos de Pasteur se tenía un conocimiento muy escaso del magnetismo, y todos los científicos de la época creían que poseía una asimetría fundamental, en contraste con las fuerzas simétricas, como la gravedad y la inercia.

Sobre la base de estas creencias Pasteur diseñó diversos experimentos fantásticos. Por ejemplo, colocó cristales entre los dos polos de potentes imanes, esperando que esto produciría una mayoría de cristales con una determinada lateralidad. Quedó desanimado por el completo fracaso de su intento de crear asimetría, ya sea en cristales, ya en compuestos, mediante la aplicación del magnetismo. También pensó que el paso del Sol a tavés del cielo de este a oeste debería ejercer una influencia asimétrica sobre las sustancias. Sobre ello hizo también experimentos con resultados desalentadores. A veces, queremos convertirnos en Naturaleza y conseguir, lo que sólo ésta puede.

¿Como surge la materia compleja?. La materia tiene una clara tendencia hacia la evolución de expresiones complejas. Desde su origen, en una posible explosión cosmogónica, la materia formó los componentes elementales de su existencia que conocemos como átomos. En un proceso que ha durado millones de años, la materia ha formado desde átomos y moléculas, hasta seres vivos (tanto en la Tierra como posiblemente en otros confines del Universo), algunos de estos seres son inteligentes y viven en comunidades, en sociedades y en otras formas de organización social más compleja (naciones, supra-naciones, etcétera). En un cierto momento, en esta cadena evolutiva de la materia, la naturaleza se las ha ingeniado para crear una de sus expresiones más complejas: la materia viva.

Estudiar la conexión Sol-Tierra nos podría dar una buena pista, basándonos antes, en la Evolución de estrellas que durante miles de millones de años, hicieron posible la existencia de materiales complejos que formaron nuestra estrella de II generación y también, nuestro planeta que está hecho de materiales químico-biológicos que, en presencia de agua y de energías naturales, llegaron a reaccionar para formar el protoplasma vivo.

¿Que es la materia viva o que es la vida? Esta pregunta es tan difícil de responder como lo es en sí la complejidad del sujeto que trata de definir. Muchos pensadores han dedicado una buena parte de su energía intelectual a la búsqueda de una definición precisa. Desde los antiguos griegos hasta el mismísimo Edwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica. Antes de discutir posibles definiciones de vida, discutiremos algunos aspectos del origen de la materia en si. Lo cierto es que, todavía hoy en día, nadie sabe como la primera molécula semiviva, o las primeras moléculas semivivas, adquirieron su quiralidad particular.

Los aminoácidos se agrupan en la figura según las propiedades de sus cadenas

Cuando calentamos una olla con agua sobre una estufa y una vez que se encuentra caliente, agregamos las lentejas (¡claro que queremos hacer una sopa!), podemos ver que estas pequeñas semillas se mueven de arriba hacia abajo, arrastradas por un movimiento oscilatorio conocido como convección. Antes de encender la estufa y de aplicar calor, tal movimiento no existía. Este movimiento, que es un nuevo orden espacial, surge debido a que el sistema (el agua) ha recibido energía y se encuentra en desequilibrio termodinámico. Este nuevo orden es emergente y surge tras lo que llamamos un “rompimiento de simetría”. Este ejemplo simple ilustra tajantemente la capacidad creativa de la naturaleza: nuevas estructuras emergen debido al desequilibrio termodinámico del universo en expansión y esta característica es el motor fundamental que da origen a las múltiples expresiones de la materia que vemos a nuestro alrededor, incluyendo una de sus manifestaciones más complejas: la materia viva.

En lugares como este de arriba, se producen cambios y transiciones de fase que desembocan, con el tiempo, en el surgir de la vida. Aquí, en estas Nebulosas, se han encontrado moléculas de muchas clases y, últimamente, algunas suelen ser las necesarias para el surgir de la vida.

Es un hecho concreto e innegable que los seres vivos también son sistemas dinámicos. Su forma y su estructura sólo forman parte de la expresión externa y aparente de un equilibrio, muy competente, formado por procesos que se dan en el ser vivo en sucesión permanente a lo largo de toda su vida. Sin embargo, el carácter de estos procesos es totalmente diferente a los que ocurre en los sistemas dinámicos de la naturaleza orgánica.

Las moléculas de agua llegan al chorro, ya como moléculas de agua, y lo atraviesan sin que se produzca ningún cambio. Pues el organismo toma del medio ambiente sustancias ajenas y desconocidas para él, pero a continuación, mediante procesos químicos muy complejos, son convertidos en sustancias del propio organismo, muy parecidas a los materiales que forman su cuerpo.

Precisamente esto es lo que hace posible las condiciones que mantienen constantemente la composición y estructura del organismo, ignorando este proceso continuo e ininterrumpido de desasimilación que se da en todos los organismos vivos.

Así pues, desde una perspectiva puramente química, el recambio de sustancias, también llamado metabolismo, es un conjunto enorme de reacciones más o menos sencillas, de oxidación, reducción, hidrólisis, condensación, etcétera. Lo que lo hace diferente del protoplasma, es que en el metabolismo, estas reacciones se encuentran organizadas en el tiempo de de cierto modo, las cuales se combinan para poder crear un sistema integral. Dichas reacciones no surgen por casualidad, y de forma caótica, sino que se dan en estricta sucesión, y en un orden armónico concreto.

Ese orden será la base de todos los fenómenos vitales conocidos. En la fermentación alcohólica, por ejemplo, el azúcar proveniente del líquido, que es fermentable, penetra en la célula de la levadura, sufriendo determinados trastornos químicos. O sea, primero se le incorpora el ácido fosfórico y luego se divide en dos partes.

Una de las cuales experimentará un proceso de reducción, mientras que la otra se oxidará, quedando convertida, finalmente, en ácido pirúvico, que más tarde se descompondrá en anhídrido carbónico y acetaldehído. Este último se reducirá, quedando transformado después en alcohol etílico. Como resultado, podemos observar que el azúcar queda convertido en alcohol y anhídrido carbónico.

La fosforilación oxitativa es la culminación del metabolismo productor de energía en organismos aeróbicos. Muchas veces hemos hablado aquí de la complejidad de nuestro cerebro y dejamos de lado otras parcelas de nuestro cuerpo que son altamente importantes para que todo el conjunto pueda funcionar y, en todos esos procesos -el corazón incluido-, están presentes las mitocondrias.

Todo esto parece un inmenso laberinto que nos lleva, desde el protoplasma vivo de donde surgió aquella primera célula replicante, hasta que, pasados algunos miles de millones de años, pudieron existir seres que, como ahora hago yo mismo, pudieran hablar de estas complejas cuestiones que, tratan -sin conseguirlo del todo- de desentrañar un misterio que, sin duda alguna, es el más grande que el Universo nos pueda mostrar.

La notable facultad que posee el protoplasma de hacer cosas nuevas de otras viejas

El protoplasma para mantener su forma debe renovar sus moléculas de materia. El recambio de sustancias es lo que se conoce globalmente como metabolismo. Corresponde a reacciones sencillas de oxidación, reducción, hidrólisis, condensación, etc. Estas reacciones se van modificando y perfeccionando, en los casos más optimistas, hasta llegar a diferenciarse procesos idénticos en alguna o algunas reacciones, A. Baj. Palladin estudiaron la respiración, con todas sus reacciones y catalizadas por su fermento específico. S. Kostichev, A. Liebedev estudiaron la química de la fermentación.

Michurin estudió la relación del organismo y el medio. Los fermentos de las estructuras protoplasmáticas determinaban sus reacciones por la velocidad y la dirección, estableciendo una relación con el medio. Se establecía un círculo de fenómenos relacionados y ordenados regularmente. Se producían asimilaciones y desasimilaciones de sustancias orgánicas con el fin de autoconservación y autorenovación del protoplasma.

En la base de la organización de todo individuo está la célula, y en la célula el protoplasma, en cuya compleja estructura morfológica y química reside el principio de todas las funciones vitales. Inicialmente la organización morfológica de la célula sólo se conocía a través de los medios ópticos. Dentro de los límites de su poder resolutivo; con la introducción del microscopio electrónico amplió notablemente los conocimientos sobre la estructura celular, al conseguirse aumentos hasta 200 veces superior a los obtenidos por los medios ópticos.

Muchas son las veces que aquí, en este lugar dedicado a distintas disciplinas de la Ciencia, hemos hablado de la Vida. Sin embargo, nunca nos hemos parado a explicar la cuestión del proceso del origen de la vida, conociendo antes, aunque sea de manera sencilla y sin profundidad, aquellos principios básicos de la estructura del protoplasma, ese sustrato material que será la base de todos los seres vivos, sin excepción.

Es bien conocido que la masa básica del protoplasma es líquida; nos hallamos ante un coacervado complejo, constituido por una gran cantidad de sustancias orgánicas de un peso molecular considerable, entre estas destacan las proteínas y los lipoides. Por esta razón, se encuentran flotando a su libre albedrío en esa sustancia coacervática fundamental, partículas filamentosas coloides, quizás enormes moléculas proteínicas sueltas, y muy probablemente, auténticos enjambres de esas moléculas. El tamaño de las partículas es tan diminuto que no se distinguen ni a través de los microscopios actuales más sofisticados. Pero encontramos otros elementos visibles en el interior del protoplasma. Cuando las moléculas proteínicas y de otras sustancias se unen formando conglomerados, destacan en la masa protoplasmática en forma de pequeñas gotas, captadas a través del microscopio, o en forma de coágulos, con una determina estructura denominados elementos morfológicos. El núcleo, las plastídulas, las mitocondrias, etcétera.

Estos elementos protoplasmáticos, observables a través del microscopio, son, esencialmente, una manifestación aparente y externa de determinadas relaciones de solubilidad, enormemente complejas, de las distintas sustancias que conforman el protoplasma y que se ha podido comprobar que tiene, un papel determinante, en el curso del proceso de la vida, que no se puede comparar de ningún modo con el papel que desempeña una máquina en su trabajo específico. Esto queda totalmente justificado por la sencilla razón de que una máquina y el protoplasma son dos sistemas distintos y contrarios.

Sin duda, lo que caracteriza la función de una máquina es el desplazamiento mecánico de sus diferentes partes en el espacio. Por esa razón hay que insistir que el elemento más importante de la estructura de una máquina es, precisamente, la colocación de sus piezas; mientras que el proceso vital tiene un carácter totalmente distinto. Se manifiesta esencialmente con el recambio de sustancias, o sea, con la interacción química de las diferentes partes que conforman el protoplasma. Por esto deducimos que el elemento primordial en toda la estructuración del protoplasma es el orden concreto que siguen los procesos químicos en el tiempo, la forma tan armónica en que se combinan, siempre con tendencia a conservar en su conjunto el sistema vital.

La célula se define como la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción propios de las células y, por tanto, no se consideran seres vivos.

Entre las células procarióticas y eucarióticas hay diferencias fundamentales en cuanto a tamaño y organización interna. Las procarióticas, que comprenden bacterias y cianobacterias (antes llamadas algas verdeazuladas), son células pequeñas, entre 1 y 5 µm de diámetro, y de estructura sencilla; el material genético (ADN) está concentrado en una región, pero no hay ninguna membrana que separe esta región del resto de la célula. Las células eucarióticas, que forman todos los demás organismos vivos, incluidos protozoos, plantas, hongos y animales, son mucho mayores (entre 10 y 50 µm de longitud) y tienen el material genético envuelto por una membrana que forma un órgano esférico conspicuo llamado núcleo. De hecho, el término eucariótico deriva del griego núcleo verdadero, mientras que procariótico significa antes del núcleo.

Citoplasma y citosol

El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo. Engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos, como se describirá más adelante. La solución acuosa concentrada en la que están suspendidos los orgánulos se llama citosol. Es un gel de base acuosa que contiene gran cantidad de moléculas grandes y pequeñas, y en la mayor parte de las células es, con diferencia, el compartimiento más voluminoso (en las bacterias es el único compartimiento intracelular). En el citosol se producen muchas de las funciones más importantes de mantenimiento celular, como las primeras etapas de descomposición de moléculas nutritivas y la síntesis de muchas de las grandes moléculas que constituyen la célula. Aunque muchas moléculas del citosol se encuentran en estado de solución verdadera y se desplazan con rapidez de un lugar a otro por difusión libre, otras están ordenadas de forma rigurosa.

El citoplasma de las células eucariotas se encuentra atravesado por un conjunto de tubos, vesículas y cisternas, que presentan la estructura básica de la membrana citoplásmica. Entre esos elementos existen frecuentemente intercomunicaciones, y adoptan la forma de una especie de red, entre cuyas mayas se encuentra el citoplasma. Este sistema membranoso es llamado en la actualidad sistema vacuolar citoplásmico, integrándose en él la membrana nuclear, el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi. Estas estructuras ordenadas confieren al citosol una organización interna que actúa como marco para la fabricación y descomposición de grandes moléculas y canaliza muchas de las reacciones químicas celulares a lo largo de vías restringidas.

Es tan amplio el tema que estamos tratando que, de un tema me paso a otro y, podemos perder la visión de lo que queríamos expresar, así que finalizaré con las mitocondrias y su función principal.

La principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Los nutrientes se escinden en el citoplasma celular para formar ácido pirúvico que penetra en la mitocondria. En una serie de reacciones, parte de las cuales siguen el llamado ciclo de Krebs o del ácido cítrico, el ácido pirúvico reacciona con agua para producir dióxido de carbono y diez átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se transportan hasta las crestas de la membrana interior a lo largo de una cadena de moléculas especiales llamadas coenzimas. Una vez allí, las coenzimas donan los hidrógenos a una serie de proteínas enlazadas a la membrana que forman lo que se llama una cadena de transporte de electrones.

La cadena de transporte de electrones separa los electrones y los protones de cada uno de los diez átomos de hidrógeno. Los diez electrones se envían a lo largo de la cadena y acaban por combinarse con oxígeno y los protones para formar agua.

La energía se libera a medida que los electrones pasan desde las coenzimas a los átomos de oxígeno y se almacena en compuestos de la cadena de transporte de electrones. A medida que éstos pasan de uno a otro, los componentes de la cadena bombean aleatoriamente protones desde la matriz hacia el espacio comprendido entre las membranas interna y externa. Los protones sólo pueden volver a la matriz por una vía compleja de proteínas integradas en la membrana interior. Este complejo de proteínas de membrana permite a los protones volver a la matriz sólo si se añade un grupo fosfato al compuesto difosfato de adenosina (ADP) para formar ATP en un proceso llamado fosforilación.

El ATP se libera en el citoplasma de la célula, que lo utiliza prácticamente en todas las reacciones que necesitan energía. Se convierte en ADP, que la célula devuelve a la mitocondria para volver a fosforilarlo.

¡Mitocondrías! Parte de nuestro sistema interno. Sin ellas, no podríamos vivir y, hace ya mucho tiempo que, humanos y mitocondrías hicieron un contrato para formar, esa simbiosis que nos une desde tiempos ancestrales.

¡Demasiado complejo! Nada menos que pretender saber, lo que la vida es…

emilio silvera

Mar

8

El Universo crece

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

En otras ocasiones ya hemos hablado de lo que llamamos «inflación cósmica». Aunque sobre ese tema vamos a ahondar más adelante, en otro trabajo más específico, aquí, en esta, intentaremos describir sucintamente alguno de los conceptos que manejan los cosmólogos sobre los posibles sucesos que pudieron acontecer en los inicios expansivos del universo cuando emitía sus primeros «llantos de vida».

La imagen muestra al Universo en el universo

El término inflación en cosmología significa expansión acelerada. Según la teoría del Big Bang, debió darse un breve período de expansión acelerada durante el cual el universo aumento su tamaño en un factor enorme.

Mar

7

¿Vida en Marte?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Marte ~

Clasificado en Marte ~

Comments (8)

Comments (8)

Hace algunos algunos años ya que, en la tertulia que se formaba en Observatorio Info (eran otros tiempos), me aposté un Café con los demás participantes de aquellas inolvidables charlas, en el sentido de que, por mi parte, defendía la existencia de alguna clase de vida en Marte.

Ahora, Jim Adams, subdirector de Tecnología de la NASA, Con más de 25 misiones a sus espaldas, este ingeniero espacial está convencido de que el Planeta rojo debe ser el próximo destino de una misión tripulada. Mantiene la esperanza de que otro lugar fuera de la Tierra en el Sistema Solar albergue alguna forma de tesoro biológico.

«La capacidad de explorar está escrita en nuestros genes y el destino del ser humano es ir más allá». Jim Adams, nombrado hace tan solo unos meses subdirector de Tecnología de la NASA después de cinco años como director adjunto de Ciencias Planetarias de la agencia, ha participado en más de 25 misiones espaciales y cree que lo mejor aún está por llegar. Enviar seres humanos a Marte es uno de sus principales objetivos, lo considera el «paso natural» después de pisar la Luna, pero sus ambiciones no se detienen en el Planeta rojo. El propósito último de estos viajes, según ha explicado en el III Congreso de Mentes Brillantes «El ser creativo» celebrado en Madrid, es contestar a algunas de las preguntas fundamentales sobre el origen y destino de nuestro planeta, y, cómo no, despejar la duda de si realmente estamos solos.

¿Bacterias marcianas?

-Dígame hasta dónde podemos llegar.

-En la actualidad tenemos a seis personas que viven en el espacio, (en la estación espacial), pero están muy cerca, a 200 millas, ni siquiera en la Luna. Marte debe ser el siguiente paso, el paso natural -según la propia NASA en un futuro no muy lejano-, y una vez allí lo convertiremos en el punto de partida para llegar aún más lejos, quizás a las lunas de Saturno o a otros planetas más lejanos.

-Hemos enviado a Marte un nuevo rover espléndido, el Curiosity. ¿Qué podemos esperar de esa misión?

-Aprenderemos muchas cosas gracias al Curiosity. Ha aterrizado en un lugar en el que se pueden ver todas las capas de las rocas, que reflejan la historia del planeta, con evidencias de que ha habido agua en el pasado, y con arcilla, el lugar adecuado donde buscar si hay o ha habido vida. También analiza si existe metano en la atmósfera, algo que todavía no está probado pero que puede tener un origen biológico.

-Sin embargo, su primer intento ha dado negativo.

-Sí, el primer metano que encontró probablemente fue el que trajimos nosotros mismos de la Tierra, y los siguientes análisis no han dado ninguna prueba de que exista, pero hay que tener en cuenta que este gas va y viene con las estaciones, así que hay esperanza.

-¿Cree que finalmente encontraremos alguna señal clara de vida en Marte?

-Bueno, tengo una apuesta con mi exjefe, Jim Green, director de Ciencias Planetarias de la NASA, en la que nos jugamos una cena con entrecot. El está convencido, mucho, de que en estos momentos hay vida en Marte que produce ese metano. Yo también lo creo, pero he tomado el otro lado de la apuesta para poder hacerla y, la verdad, estaría encantado de perderla.

-Algunas de las futuras misiones de la NASA son impresionantes, como enviar un submarino a la luna Europa o aterrizar en un asteroide. ¿Las veremos?

-Lo haremos. Tenemos una misión, Osiris rex, en 2016, para ir a un asteroide, aterrizar en la superficie, coger un trozo y traerlo a casa. Ya lo hizo la sonda japonesa Hayabusa, pero nosotros queremos recoger muestras mucho más grandes. Todavía no tenemos una misión a Europa, pero es uno de nuestros sueños, porque si algún lugar en donde pueda haber vida fuera de la Tierra en el Sistema Solar es en esa luna de Júpiter.

-¿Por qué?

-Europa es un mundo de hielo, con un caparazón de un grosor de varios kilómetros. Dentro, hay dos o tres veces más agua que en la Tierra y sabemos que es líquida porque podemos medir su movimiento. Además, la luna está situada en un cinturón de radiación. Esta es tan intensa que si te quedas 48 horas en la superficie mueres, pero rompe el hielo y separa el hidrógeno del oxígeno. Con los años, el oxígeno baja a través del hielo, así que no solo hay agua, sino que está oxigenada y además más templada. Se parece mucho a las condiciones bajo el hielo del Ártico, donde hay vida.

Ambientes húmedos subterráneos en Marte que, podrían ser idóneos para la vida

-¿En qué otros lugares buscaría vida?

-En la Tierra, incluso en algunos lugares del desierto, en las minas más profundas de Sudáfrica o en ríos con un altísimo grado de acidez, encuentras vida. Lo fundamental es que haya agua. No me sorprendería si encontráramos vida en mitad de las sombras de Mercurio, en la superficie de Venus e incluso en la luna de Saturno Titán

-¿Cómo imagina esa vida extraterrestre?

-Microscópica, y creo que funcionaría como la vida en la Tierra. La razón es que han encontrado aminoácidos en la cola de los cometas. Estoy de acuerdo con la teoría de la Panspermia, creo que que los ladrillos que fundamentan la vida en la Tierra llegaron del espacio.

-Desde hace semanas corren rumores de que la sonda Voyager puede estar ya al borde del Sistema Solar. ¿Es cierto?

– La Voyager lleva 35 años en el espacio y ha llegado a un punto donde las bajas presiones son como en el resto de la galaxia. Desde luego estamos en el borde de la presión del Sistema Solar.

-¿Qué le parece la participación de las empresas privadas en el espacio?

En un futuro aún lejano, esta imagen podría ser real en Marte

-Creo que es fantástica, cubrirán parte de nuestro trabajo y eso nos permitirá a nosotros avanzar más.

-Obama acaba de ser reelegido presidente. Con los fondos de la NASA algo menguados, ¿cómo ve el futuro de la exploración espacial?

-Hemos tenido recortes, sí, pero nos mantenemos. Yo creo que los EE.UU. necesitan a la NASA. Es parte de nuestra imagen cara al exterior, y el mundo no sería lo mismo sin la NASA.

Fuente: ABC.es Autora

Totales: 75.642.147

Totales: 75.642.147 Conectados: 70

Conectados: 70