May

21

Interacciones

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (11)

Comments (11)

Como pueden haber deducido por el título, me estoy refiriendo a cualquiera de los cuatro tipos diferentes de interacciones que pueden ocurrir entre los cuerpos. Estas interacciones pueden tener lugar incluso cuando los cuerpos no están en contacto físico y juntas pueden explicar todas las fuerzas que se observan en el universo.

Viene de lejos el deseo de muchos físicos que han tratado de unificar en una teoría o modelo a las cuatro fuerzas, que pudieran expresarse mediante un conjunto de ecuaciones. Einstein se pasó los últimos años de su vida intentándolo, pero igual que otros antes y después de él, aún no se ha conseguido dicha teoría unificadora de los cuatro interacciones fundamentales del universo. Se han hecho progresos en la unificación de interacciones electromagnéticas y débiles.

May

21

Titán: Nuevos datos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Curiosidades ~

Clasificado en Curiosidades ~

Comments (0)

Comments (0)

Publicado por Tendencias 21 (Tendencias Científicas), he podido leer los nuevos datos descubiertos en aquella luna de Saturno que, con la misión Cassini-Huygens vino a ser la portada de muchos medios científicos. La noticia nos dice:

“La misión internacional a Saturno, Cassini, ha descubierto un océano bajo la superficie de Titán, aportando una importante pista sobre los mecanismos internos de esta luna, y descubriendo otro lugar de nuestro Sistema Solar en el que también abunda el agua líquida. El océano de Titán podría tener hasta 250 km de profundidad, fluyendo bajo una capa de hielo de unos 50 km de espesor.

Mareas en Titán producidas por Saturno

Titán se encuentra en una órbita elíptica en torno a Saturno, completando una revolución cada 16 días. La superficie de la luna se deforma bajo la acción de la gravedad del planeta – cuando pasa por el punto más cercano a Saturno, se estira hasta tomar la forma de un balón de rugby.

La atracción gravitatoria de Titán altera la trayectoria de Cassini, y estos cambios en la superficie de la luna hacen que las perturbaciones hayan sido ligeramente diferentes en cada una de las visitas de la sonda. Estos efectos se pueden caracterizar al estudiar cómo varía la frecuencia de las señales de radio que envía el satélite a la Tierra.

“Gracias a los instrumentos de Cassini, sabemos que la superficie de Titán está compuesta de agua helada, cubierta en su mayor parte por una capa de moléculas orgánicas – el océano que oculta también podría contener otros compuestos, como amoníaco o sulfato de amonio”, destaca Iess.

“Si bien no podemos deducir la profundidad del océano a partir de nuestras medidas, los modelos matemáticos sugieren que podría tener hasta 250 km de profundidad, fluyendo bajo una capa de hielo de unos 50 km de espesor”.

Esta teoría podría explicar por qué la atmósfera de Titán contiene tanto metano. Dada la corta vida de esta molécula, tiene que existir algún mecanismo que lo reponga.

“Sabemos que las reservas de metano en los lagos de hidrocarburos de la superficie de Titán no son suficientes como para explicar la gran cantidad de esta molécula que se encuentra disuelta en su atmósfera, pero un océano podría constituir una gran reserva adicional”, explica Iess.

“Esta es la primera vez que Cassini demuestra que existe un océano bajo la superficie de Titán, aportando una importante pista sobre los mecanismos internos de esta luna, y descubriendo otro lugar de nuestro Sistema Solar en el que también abunda el agua líquida”, concluye Nicolas Altobelli, científico del proyecto Cassini para la ESA.”

May

21

¡Será por soñar!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Cosmología ~

Clasificado en Cosmología ~

Comments (0)

Comments (0)

Hace algún tiempo, posiblemente el pasado año, me topé de bruces con el trabajo que a continuación os expongo. Fue inspirado por unos soñadores y, el Proyecto, continúa hoy su camino hacia ese “infinito sin respuestas” que será su destino.

Comienza así:

Voyager: Una historia de amor

|

| La portada del Disco de Oro de las sondas Voyager |

|

| Una muestra de las ondas cerebrales de Ann Druyan, grabadas el 3 de junio de 1977 |

May

20

La comprensión del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (1)

Comments (1)

Otros nos indicaron la dirección a seguir pero, la dureza del camino…, esa, la tuvimos que hacer nosotros. Es decir, en cada época y lugar, los que estuvieron, miraron hacia atrás para ver lo que hicieron sus ancestros y, con aquellas enseñanzas, tener la guía del camino a seguir, o, por el contrario, rechazar. Lo cierto es que, al igual que nosotros, los que vengan detrás partirán con alguna ventaja aunque tengan que hacer su propio recorrido.

Los cambios se estaban produciendo a una velocidad cada vez mayor. Al siglo de Newton también pertenecieron, entre otros, el matemático Fermat; Römer, quien midió la velocidad de la luz; Grimaldi, que estudió la difracción; Torricelli, que demostró la existencia del vacío; Pascal y Boyle, que definieron la física de los fluidos…La precisión de los telescopios y los relojes aumentó notablemente, y con ella el número de astrónomos deseosos de establecer con exactitud la posición de las estrellas y compilar catálogos estelares cada vez más completos para comprender la Vía Láctea.

La naturaleza de los cuerpos celestes quedaba fuera de su interés: aunque se pudiera determinar la forma, la distancia, las dimensiones y los movimientos de los objetos celestes, comprender su composición no estaba a su alcance. A principios del siglo XIX, William Herschel (1738-1822), dedujo la forma de la Galaxia, construyó el mayor telescopio del mundo y descubrió Urano. Creía firmemente que el Sol estaba habitado.

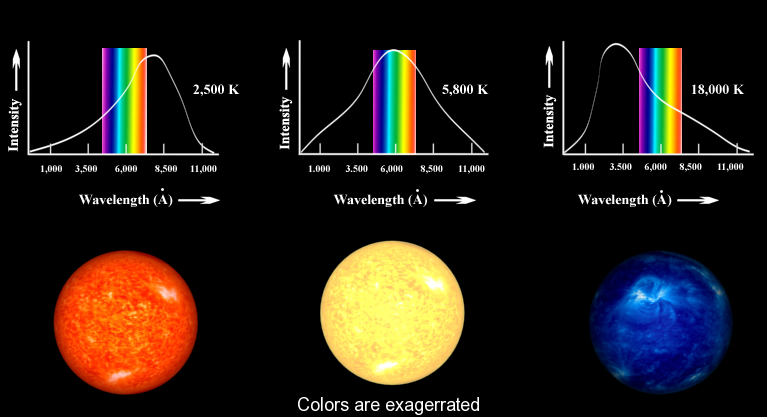

Al cabo de pocos años, nacía la Astrofísica, que a diferencia de la Astronomía (ya llamada -“clásica o de posición”-), se basaba en pruebas de laboratorio. Comparando la luz emitida por sustancias incandescentes con la recogida de las estrellas se sentaban las bases de lo imposible: descubrir la composición química y la estructura y el funcionamiento de los cuerpos celestes. Estaba mal vista por los astrónomos “serios” y se desarrolló gracias a físicos y químicos que inventaron nuevos instrumentos de análisis a partir de las demostraciones de Newton sobre la estructura de la luz.

En 1814, Joseph Fraunhofer (1787-1826) realizó observaciones básicas sobre las líneas que Wollaston había visto en el espectro solar: sumaban más de 600 y eran iguales a las de los espectros de la Luna y de los planetas; también los espectros de Póux, Capella y Porción son muy similares, mientras que los de Sirio y Cástor no lo son. Al perfeccionar el espectroscopio con la invención de la retícula de difracción (más potente y versátil que el prisma de cristal), Fraunhofer observó en el espectro solar las dos líneas del sodio: así se inició el análisis espectral de las fuentes celestes.

Mientras, en el laboratorio, John Herschel observó por primera vez la equivalencia entre los cuerpos y las sustancias que los producen, Anders J. Anhström (1814-1868) describía el espectro de los gases incandescentes y los espectros de absorción y Jean Foucault (1819-1874) comparó los espectros de laboratorio y los de fuentes celestes. Gustav Kirchhoff (1824-1887) formalizó las observaciones en una sencilla ley que cambió la forma de estudiar el cielo; “La relación entre el poder de emisión y de absorción para una longitud de onda igual es constante en todos los cuerpos que se hallan a la misma temperatura”. En 1859, esta ley empírica, que relacionaba la exploración del cielo con la física atómica, permitía penetrar en la química y la estructura de los cuerpos celestes y las estrellas. De hecho, basta el espectro de una estrella para conocer su composición. Y, con la espectroscopia, Kirchhoff y Robert Bunsen (1811-1899) demostraron que en el Sol había muchos metales.

La observación del Sol obsesionó a la mayoría de los Astrofísicos. A veces, resultaba difícil identificar algunas líneas y ello condujo a descubrir un nuevo elemento químico; se empezó a sospechar que el Sol poseía una temperatura mucho más elevada de lo imaginado. La línea de emisión de los espectros de estrellas y nebulosas demostraron que casi un tercio de los objetos estudiados eran gaseosos. Además, gracias al trabajo de Johan Doppler (1803-1853) y de Armand H. Fizeau (1819-1896), que demostró que el alejamiento o el acercamiento respecto al observador de una fuente de señal sonora o luminosa provoca el aumento o disminución de la longitud de onda de dicha señal, empezó a precisarse la forma de objetos lejanos. El cielo volvía a cambiar y hasta las “estrellas fijas” se movían.

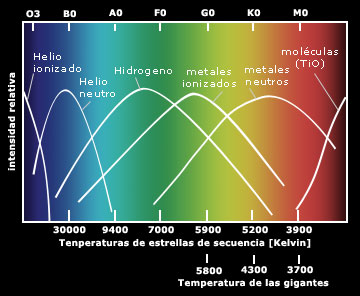

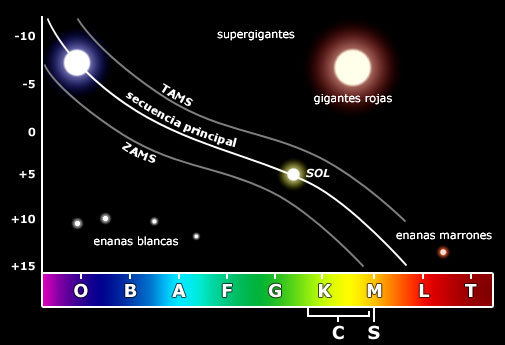

EL DIAGRAMA HR: EL CAMINO HACIA EL FUTURO

El padre Ángelo Secchi (1818-1878) fue el primero en afirmar que muchos espectros estelares poseen características comunes, una afirmación refrendada hoy día con abundantes datos. Secchi clasificó las estrellas en cinco tipos, en función del aspecto general de los espectros. La teoría elegida era correcta: el paso del color blanco azulado al rojo oscuro indica una progresiva disminución de la temperatura, y la temperatura es el parámetro principal que determina la apariencia de un espectro estelar.

Más tarde, otros descubrimientos permitieron avanzar en Astrofísica: Johan Balmer (1825-1898) demostró que la regularidad en las longitudes de onda de las líneas del espectro del hidrógeno podía resumirse en una sencilla expresión matemática; Pieter Zeeman (1865-1943) descubrió que un campo magnético de intensidad relativa influye en las líneas espectrales de una fuente subdividiéndolas en un número de líneas proporcional a su intensidad, parámetro que nos permite medir los campos magnéticos de las estrellas.

En otros descubrimientos empíricos la teoría surgió tras comprender la estructura del átomo, del núcleo atómico y de las partículas elementales. Los datos recogidos se acumularon hasta que la física y la química dispusieron de instrumentos suficientes para elaborar hipótesis y teorías exhaustivas. Gracias a dichos progresos pudimos asistir a asociaciones como Faraday y su concepto de “campo” como “estado” del espacio en torno a una “fuente”; Mendeleiev y su tabla de elementos químicos; Maxwell y su teoría electromagnética; Becquerel y su descubrimiento de la radiactividad; las investigaciones de Pierre y Marie Curie; Rutherford y Soddy y sus experimentos con los rayos Alfa, Beta y Gamma; y los estudios sobre el cuerpo negro que condujeron a Planck a determinar su constante universal; Einstein y su trabajo sobre la cuantización de la energía para explicar el efecto fotoeléctrico, Bohr y su modelo cuántico del átomo; la teoría de la relatividad especial de Einstein que relaciona la masa con la energía en una ecuación simple…Todos fueron descubrimientos que permitieron explicar la energía estelar y la vida de las estrellas, elaborar una escala de tiempos mucho más amplia de lo que jamás se había imaginado y elaborar hipótesis sobre la evolución del Universo.

En 1911, Ejnar Hertzsprung (1873-1967) realizó un gráfico en el que comparaba el “color” con las “magnitudes absolutas” de las estrellas y dedujo la relación entre ambos parámetros. En 1913, Henry Russell (1877-1957) realizó otro gráfico usando la clase espectral en lugar del color y llegó a idénticas conclusiones.

El Diagrama de Hertzsprung-Russell (diagrama HR) indica que el color, es decir, la temperatura, y el espectro están relacionados, así como el tipo espectral está ligado a la luminosidad. Y debido a que esta también depende de las dimensiones de la estrella, a partir de los espectros puede extraerse información precisa sobre las dimensiones reales de las estrellas observadas. Ya solo faltaba una explicación de causa-efecto que relacionara las observaciones entre si en un cuadro general de las leyes.

El progreso de la física y de la química resolvió esta situación, pues, entre otros avances, los cálculos del modelo atómico de Bohr reprodujeron las frecuencias de las líneas del hidrógeno de Balmer. Por fin, la Astrofísica había dado con la clave interpretativa de los espectros, y las energías de unión atómica podían explicar el origen de la radiación estelar, así como la razón de la enorme energía producida por el Sol.

Las líneas espectrales dependen del número de átomos que las generan, de la temperatura del gas, su presión, la composición química y el estado de ionización. De esta forma pueden determinarse la presencia relativa de los elementos en las atmósferas estelares, método que hoy también permite hallar diferencias químicas muy pequeñas, relacionadas con las edades de las estrellas. Así, se descubrió que la composición química de las estrellas era casi uniforme: 90 por ciento de hidrógeno y 9 por ciento de helio (en masa, 71% y 27%, respectivamente). El resto se compone de todos los elementos conocidos en la Tierra.

Así mismo, el desarrollo de la Física ha permitido perfeccionar los modelos teóricos y explicar de forma coherente que es y como funciona una estrella. Dichos modelos sugirieron nuevas observaciones con las que se descubrieron tipos de estrellas desconocidas: las novas, las supernovas, los púlsares con periodos o tiempos que separan los pulsos, muy breves…También se descubrió que las estrellas evolucionan, que se forman grupos que luego se disgregan por las fuerzas de marea galácticas.

La Radioastronomía, una nueva rama de la Astronomía, aportó más datos sobre nuestra Galaxia, permitió reconstruir la estructura de la Vía Láctea y superar los límites de la Astronomía óptica. Se estaban abriendo nuevos campos de estudio: los cuerpos galácticos, los cúmulos globulares, las nebulosas, los movimientos de la galaxia y sus características se estudiaron con ayuda de instrumentos cada vez más sofisticados. Y cuanto más se observaba más numerosos eran los objetos desconocidos descubiertos y más profusas las preguntas. Se descubrieron nuevos y distintos tipos de galaxias fuera de la nuestra; examinando el efecto Doppler, se supo que todas se alejaban de nosotros y, lo que es más, que cuanto más lejanas están más rápidamente se alejan.

Acabábamos de descubrir que el Universo no terminaba en los límites de la Vía Láctea, sino que se había ampliado hasta el “infinito”, con galaxias y objetos cada vez más extraños. Sólo en el horizonte del Hubble se contabilizan 500 millones de galaxias. Y los descubrimientos continúan: desde el centro galáctico se observa un chorro de materia que se eleva más de 3.000 a.l. perpendicular al plano galáctico; se observan objetos como Alfa Cygni, que emite una energía radial equivalente a diez millones de veces la emitida por una galaxia como Andrómeda; se estudian los cuásares, que a veces parecen mas cercanos de lo que sugieren las mediciones del efecto Doppler; se habla de efectos de perspectiva que podrían falsear las conclusiones… Y nos asalta una batería de hipótesis, observaciones, nuevas hipótesis, nuevas observaciones y, nuevas dudas…

Todavía no se ha hallado una respuesta cierta y global. Un número cada vez mayor de investigadores está buscándola en miles de direcciones. De esta forma se elaboran nuevos modelos de estrellas, galaxias y objetos celestes que quizá sólo la fantasía matemática de los investigadores podían concretar: nacen los agujeros negros, los universos de espuma, las cadenas…

En la actualidad, el número de investigadores centrados en problemas relacionados con la evolución estelar, la Astrofísica y las teorías cosmogenéticas es tan elevado que ya no tiene sentido hablar de uno en particular, ni de un único hilo de investigación. Al igual que ocurre con otras ramas científicas las Astronomía se ha convertido en un trabajo de equipo a escala internacional que avanza sin cesar en una concatenación de innovaciones, inventos, nuevos instrumentos, interpretaciones cada vez más elaboradas y, a menudo más difíciles de entender incluso para los investigadores que avanzan con infinidad de caminos paralelos. Es una situación que ya vaticinaba Bacon en tiempos de Galileo.

Hasta la Astronomía se ha hiperespecializado y, por ejemplo, quienes estudian problemas particulares de la física de las estrellas pueden desconocerlo todo sobre planetas y galaxias. También el lenguaje es cada vez más técnico, y los términos, capaces de resumir itinerarios de investigación, son complejos de traducir al lenguaje común. Así, mientras la divulgación avanza a duras penas entre una jungla de similitudes y silogismos, las informaciones que proceden de otras disciplinas son aceptadas por los científicos y los resultados de cada cual se convierten en instrumentos para todos.

Las investigaciones sobre planetas, estrellas, materia interestelar, galaxias y el Universo van paralelas, como si fueran disciplinas independientes, pero en continua osmosis. Y mientras la información sobre el Sol y los cuerpos del Sistema solar es más completa, detallada y fiable, y las hipótesis sobre nuestra Galaxia hallan confirmación, el Universo que empezamos a distinguir más allá de nuestros limites no se parece en casi nada a lo que hace un siglo se daba por sentado. Y mientras los modelos matemáticos dibujan uno o mil universos cada más abstractos y complejos, que tienen más que ver con la filosofía que con la observación, vale la pena recordar como empezó nuestro conocimiento hace miles de años, cuando pensadores de la Antigüedad se preguntaron por el origen de las estrellas.

emilio silvera

May

19

Personajes del pasado

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Aquellos genios ~

Clasificado en Aquellos genios ~

Comments (6)

Comments (6)

Parménides, nacido hacia el año 515 a. de C. en Elea, (la actual Velia) en Italia meridional, entonces parte de Magna Grecia, quien inventó el primer método “filosófico” en el sentido en que hoy entendemos el término. Parménides prefería resolver las cosas a través de procesos mentales, es decir, mediante el pensamiento puro, lo que denominaba el noema. Al creer que ésta era una alternativa variable y viable a la observación científica, creó una división en al vida mental que se ha mantenido hasta nuestros días.

Era conocido como sofista, término que significa básicamente hombre sabio (sophos) o amante de la sabiduría (philo-sophos). Hoy el término moderno, filósofo, oculta su carácter práctico de los sofistas de la Grecia antigua.

El estudioso de los clásicos Michael Grant, dice que los sofistas fueron la primera forma de educación superior (al menos en el mundo de occidente) al convertirse en maestros que viajaban de un lado a otro impartiendo clases a cambio de unos honorarios. Las materias que enseñaban eran variadas y lo mismo daban clase de retórica (para discípulos futuros políticos, de asambleas del pueblo que, admiraban a los buenos oradores), la matemática, la lógica y la astronomía.

Los sofistas eran expertos en defender puntos de vista distintos y ello hizo con el tiempo, que prevaleciera el método de que la buena preparación nos puede llevar a la razón mediante la confrontación de ideas dispares.

El más famoso de los sofistas griegos fue Protágoras, nacido en Abdera, Tracia, hacia el año 490 a. de C., y, fallecido después de 421 o 411 a. de C., su escepticismo le hizo famoso. Él fue el que dijo: “el hombre es la medida de todas las cosas”.

Así fue como nació la Filosofía, pero los tres grandes filósofos griegos por excelencia fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón es el ejemplo de todas las ventajas y debilidades de la aproximación al mundo desde el “pensamiento puro”. Defendió la inmortalidad del Alma. Con gran ingenio, Platón consideró también la matematización de la Naturaleza. El cosmos, sostuvo, que a partir del caos fue creado y su orden es todo el Universo.

Unió la idea de Empédocles sobre las cuatro semillas de todo lo que existe-tierra, agua, fuego y aire- y las unió a la influencia de Pitágoras para considerar que todo era reducible a triángulos, la entidad básica del mundo. Atomización geométrica que explicaba tanto la estabilidad como el cambio.

Está claro que toda esta gente “pensaba”. Sócrates creía que su misión en el mundo era hacer pensar a la gente, así que, continuamente les planteaba acertijos y juegos mentales (lo mismo le gustaba hacer a Einstein 2500 años después). De Aristóteles hemos hablado muy ampliamente en otros trabajos y no es cosa de repetirse. Aquí nos limitamos ahora a dejar algunos datos sobre el origen de la cultura y el conocimiento científico y filosófico.

De Sófocles nos llegó las obras trágicas como Antígona o Edipo Rey y, junto con Esquilo y Eurípides, fueron los mejores autores de tragedias griegas que se conocen. Muchos de los frandes filósofos las consideraron como auténticas obras de arte en el ámbito de la literatura de fiscción que, en aquellos tiempos, siempre se acostumbraba a mezclar con realidades y leyendas.

Las tragedias griegas populares de Tespis, Frínico y otros, dieron paso a los tres grandes trágicos atenienses: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aristóteles consideraba que, Edipo rey, era la mejor obra de teatro que conocía debido a su tensión dramática y a su preocupación por la relación entre autoconocimiento e ignorancia. De hecho, la influencia de esta obra se extiende a nuestros días gracias a Freud y el complejo de Edipo. Sin embargo, el principal tema de Sófocles era que el hombre está con frecuencia atrapado por fuerzas que le superan.

Las obras de Homero y de los grandes trágicos estaban basadas en el mito entremezclado con una buena parte de historia real, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánta. Sin embargo, parece que puede atribuirse a los griegos la invención de la Historia propiamente dicha, un relato de acontecimientos independiente del mito, si bien contada de manera muy distinta a como se recoge en nuestros días.

Busto de Heródoto

A Herodoto (480-425 a. de C.) por lo general, se le consideraba “el padre de la historia”, aunque parece que le gustaban los buenos relatos y al contar los sucesos se tomaba algunas licencias literarias que aumentaban y embellecían los hechos. Escribió sobre las guerras griegas (Atenas contra Esparta y las invasiones de Grecia por los ejércitos de los reyes persas).

Podríamos continuar en Grecia y con su gente, sin embargo, tengo que hablar de otras cosas, el legado Griego y los anteriores aquí referidos, son “los culpables” de que ahora estemos al nivel de conocimiento en el que nos encontramos. Además de los griegos, otros pueblos antes que ellos tambiñén dejaron su impronta.

Los grandes califas de Bagdad fueron el mismo al-Mansur, el segundo califa Abasí, Al-Mahdi, el tercero, y Harun al-Rashid (786-809) y su hijo aL-Ma’mun. (Aunque para entonces la ciudad de Bagdad había sido construida hacía relativamente poco tiempo, ya había pasado de casi no existir a ser el centro y un centro mundial de enorme riqueza e importancia internacional, único rival verdadero de Bizancio).

El palacio real ocupaba un tercio de la ciudad redonda y el lujo de su interior era legendario. La esposa y prima del califa “no toleraba en su mesa recipientes que no estuvieran hechos de oro o plata”, y se cuenta que en una ocasión, para recibir a unos dignatarios extranjeros, se realizó un desfile que incluyó la participación de un centenar de Leones.

Las crónicas de aquellos tiempos que han podido ser salvadas, dicen que en el salón del Árbol se construyeron pájaros de plata de tal forma que “gorgojearan automáticamente”. Los puertos de la ciudad siempre estaban llenos de naves procedentes de China, África y de la India. Gente de todo el mundo conocido acudía en tropel a Bagdad, su ubicación hacía que fuera fácil de alcanzar desde la India, Siria y, lo que era aún más importante, Grecia y el mundo helénico. En particular, estaba muy cerca de un centro de estudios admirable que para entonces ya existía al suroeste de Persia, en Gondeshapur.

A comienzos de siglo IX, el mundo islámico tuvo la fortuna de contar con un califa de mente abierta, al-Ma’mun, que acogió la idea de reconciliar el Corán con los criterios de la razón humana. Se dice que al Ma’mun tuvo un sueño (acaso el sueño más importante y afortunado de la historia) en el que se le aparecía Aristóteles, y debido a ello envió a sus emisarios a lugares alejados como Constantinopla en búsqueda de tantos manuscritos griegos como pudieran encontrar y fundó en Bagdad un centro dedicado a la traducción.

En algún momento de año 771 un viajero indio llegó a Bagdad llevando consigo un tratado de astronomía, un Siddhanta, que al-Ma’mun insistió en hacer traducir. Este tratado se conocería en la ciudad como el Sindhind. El mismo viajero traía también un tratado matemático, que introdujo un nuevo conjunto de numerales, el 1,2,3,4, etc., que es el que todavía utilizamos (antes de ello los números debían ser escritos siempre como palabras o usando letras del alfabeto). Estos números se denominarían luego numerales arábigos, aunque en la actualidad (al menos entre los matemáticos) se prefiere denominarlos numerales indios. La misma obra introdujo el cero, que quizá fue originalmente concebido en China. La palabra árabe para designar el 0, zep-hirum, es el origen de nuestras palabras “cifras” y “cero”.

Murió hacia el 850 en Bagdad (Hoy Irak)

El encargado de traducir ambas obras al árabe fue Muhammad ibn-Ibrahim al-Fazari, en cuyo trabajo se bazó en buena medida el famoso astrónomo musulman al-khwarizmi. Los árabes no se interesaron especialmente por la poesía, el teatro y las historias griegas. Tenían sus propias tradiciones literarias y sentían que éstas eran más que suficientes. No obstante, la situación era muy diferente en el caso de la medicina de Galeno, las matemáticas de Euclides y Ptolomeo, y la filosofía de Platón y Aristóteles.

El principal, o por lo menos el primer pensador musulman que concibió un cuadro general de las ciencias fue al-Farabi (sobre 950), cuyo catálogo Ihsa al-ulum, conocido en latín como De Scentiis, organizó las diferente disciplinas y saberes de la siguiente forma:

- ciencias lingüísticas.

- lógica.

- matemáticas (incluía la música).

- astronomía y la óptica.

- física.

- Metafísica,

- política.

- jurisprudencia, y

- teología.

Posteriormente, Ibn Sina dividiría las ciencias racionales en especulativas (que buscan la verdad) y prácticas (que buscan el bienestar).

En las principales ciudades islámicas se crearon bibliotecas y centros de estudio, basado en su mayoría en el modelo griego que los árabes habían descubierto tras conquistar Alejandría y Antioquia. La más famosa de estas instituciones fue la Casa de la Sabiduría (Batí al-Hikma) fundada por aL-Ma’mun en el año 833. Fueron innumerables las traducciones que allí se realizaron como la Física de los Griegos y los siete libros de anatomía de Galeno, o las obras de Platón, Hipócrates y otros como Euclides, Arquímedes, Ptolomeo (entre ellas el Almagesto) y Apolunio. Gracias a estos trabajos conocemos hoy un mayor número de obras griegas, ya que, desgraciadamente, con la barbaridad cometida al incendiar la biblioteca de Alejandría, perdimos un enorme tesoro de la Humanidad.

Por aquellos tiempos, ya gente como Ibn Qurra e Ibn Ishaq, midieron y calcularon para concluir que la Tierra era redonda. La situación en filosofía y literatura, áreas en las que el éxito de cristianos y paganos subrayaba lo abierta que era Bagdad, tampoco era diferente al movimiento de los demás disciplinas.

Abú Bishr Malta bin Yunus, un colega cercano del famoso al-Farabi y quien intentó reconciliar Aristóteles y el Corán, era cristiano y estudió en Bagdad. Uno de los poetas más importantes del siglo VII y comienzos del siglo VIII también era cristiano, Ghiyath ibn aL-salt, de cerca de al-Hirab, sobre el Éufrates, quien incluso fue llevado a la Meca por su califa. Aunque fue nombrado poeta de la Corte, se negó a convertirse, a renunciar a su adicción al vino y a llevar su cruz.

No es ningún secreto que la obra más famosa de la denominada literatura árabe, Alf Laylah wa-Laylah (Las mil y una noches), era en realidad una antigua obra persa. Hazar Afsana (un millar de cuentos), que contenía distintos relatos, muchos de los cuales eran de origen Indio. Con el paso del tiempo, se hicieron adiciones a esta obra, no sólo a partir de fuentes árabes, sino también griegas, hebreas, turcas y egipcias. La obra que hemos leído (casi) todos, en realidad, es un compendio de historias y cuentos de distintas nacionalidades, aunque la ambientación que conocemos, es totalmente árabe.

Además de instituciones de carácter académico como la Casa de la Sabiduría, el Islam desarrolló los hospitales tal como los conocemos hoy en nuestros días. El primero y más elaborado, fue construido en el siglo VIII bajo aL-Rashid (el Califa de Las Mil y una noches), ero la idea se difundió con rapidez. Los hospitales musulmanes de la Edad Media que existían en Bagdad, El Cairo o Damasco, por ejemplo, eran bastante complejos para la época. Tenían salas separadas para hombres y mujeres, salas especiales dedicadas a las enfermedades internas, los desordenes oftálmicos, los padecimientos ortopédicos, las enfermedades mentales y contaban con casa de aislamiento para casos contagiosos.

El primer hostpital psiquiátrico se construyó en Bagdad en el año 792

El Islam, en este campo, también estaba muy avanzado, e incluso tenían clínicas y dispensarios ambulantes y hospitales militares para los ejércitos. Allí, en aquel ambiente sanitario, surgió la idea de farmacia o apotema, donde los farmaceutas, tenían que aprobar un examen, antes de preparar y recetar medicamentos. La obra de Ibn al-Baytar Al-Jami’fi al-Tibb (Colección de dietas y medicamentos simples) tenía más de un millar de entradas basadas en plantas que el autor había recopilado alrededor de la costa mediterránea. La noción de sanidad pública también se debe a los árabes que, visitaban las prisiones para detectar y evitar enfermedades contagiosas.

Grandes médicos islámicos como Al-Razi, conocido en occidente por su nombre latino, Rhazes, nació en la ciudad persa de Rayi y en su juventud fue alquimista, después de lo cual se convirtió en erudito en distintas materias. Escribió cerca de doscientos libros, y aunque la mitad de su obra está centrada en la medicina, también se ocupó de temas teológicos, matemáticos y astronómicos. ¡Todo un personaje! Fue el primer médico Jefe del gran hospital de Bagdad. Se dice que para elegir el sitio de ubicación del hospital, primero colgó tiras de carne en distintos lugares de la ciudad, y, finalmente eligió aquel donde la carne era menos putrefacta.

La gran obra de al-Razi fue el AL-Hawi (El libro exhaustivo), una enciclopedia de veintitrés volúmenes de conocimientos médicos griegos, árabes, preislámicos, indios e incluso chinos.

El otro gran médico musulmán fue Ibn Sina, a quien conocemos mejor por su nombre latinizado, Avicena. Al igual que al-Razi, Avicena escribió doscientos libros, destacando la obra más famosa AL-Qanun (El canon) muy documentado e importante tratado.

Hasta aquí (aunque falta mucho), hemos hecho un recorrido por el pasado que, de vez en cuando es bueno recordar, y, en otra ocasión, continuaré contando hechos de civilizaciones y pueblos que nos precedieron y que posibilitaron que hoy nosotros, tengamos los conocimientos que de las cosas y, del mundo que nos rodea, tenemos.

emilio silvera

Fuente: IDEAS

Totales: 75.650.168

Totales: 75.650.168 Conectados: 45

Conectados: 45