May

19

En el Universo, cualquier cosa que imaginemos, podrá ser posible

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en ¿Estrellas de Quarks? ~

Clasificado en ¿Estrellas de Quarks? ~

Comments (1)

Comments (1)

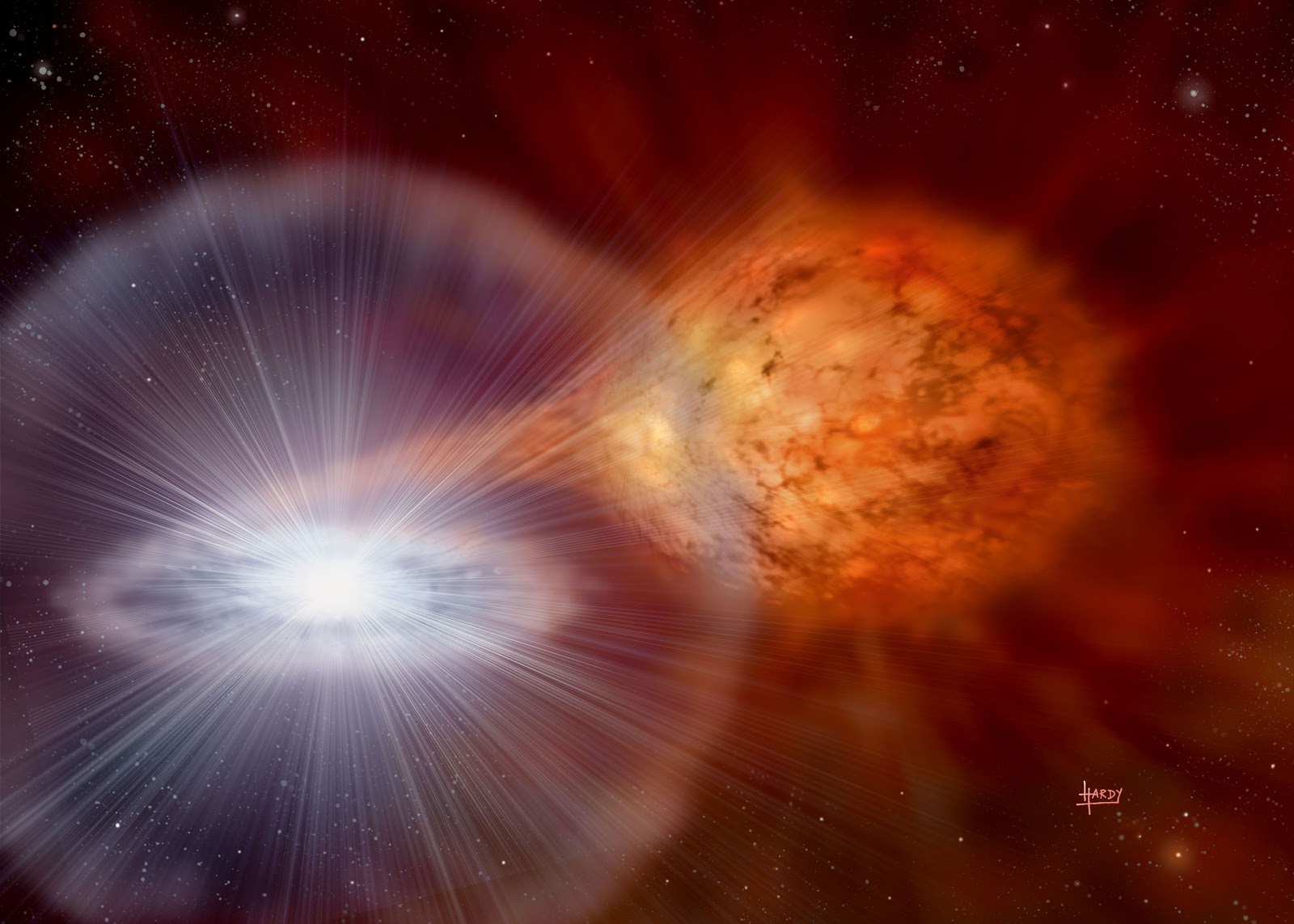

En alguna ocasión hemos hablado aquí de la posibilidad de que puedan existir estrellas de Quarks que, como creemos saber, serían los componentes más simples de la materia que, se juntan en tripletes para formar hadrones y en pares antagónicos (quark y anti quark) para formar mesones. Por ejemplo, Para que una EN se transformara en una Estrella de Quark pura, necesitamos algún mecanismo mediante el cual su densidad aumente cada vez más. Pensemos, por ejemplo, que la Estrella de Neutrones forma parte de un sistema binario. Para considerar que dos estrellas están en un sistema binario, debe analizarse su proximidad comparando el tamaño de las mismas con el radio del lóbulo de Roche, que es la región que define el campo de la acción gravitatoria de una estrella sobre otra.

Si el radio de cada estrella es menor que el lóbulo de Roche, las estrellas están desconectadas. Por el contrario, si una de ellas llena el lóbulo de Roche, el sistema es semiconectado y la materia puede fluir a través del punto de Lagrange interno. El potencial gravitatorio de un sistema binario se consume la masa de la estrella compañera. Cuando la masa de la EN alcanza el valor de ~2 M (M corresponde a la masa solar), sufre un colapso gravitatorio, pudiéndose transformar en una EQ.

¿Podría el colapso de una supernova dar origen a la formación de una EQ? Esta pregunta nos conduce a otra hipótesis teórica acerca de la formación de la EN, hay conservación del momento angular. La proto-estrella de neutrones tiene una fracción pequeña de su radio original, que era el de la supernova, por lo que su momento de inercia se reduce bruscamente. Como resultado, la EN se forma con una altísima velocidad de rotación que disminuye gradualmente. Los períodos de rotación se hacen cada vez más largos debido a la pérdida de energía rotacional por la emisión de vientos de electrones y positrones y de la radiación bipolar electromagnética. Cuando la alta frecuencia de rotación o el campo electromagnético alcanzan un valor crítico, la EN se transforma en un pulsar que emite pulsos del orden de los milisegundos. Debido a la enorme fuerza centrífuga en estos objetos, la estructura interna se modifica, pudiendo alcanzar una densidad crítica por encima de la que corresponde a la transición de fase hadrón-quark. En estas condiciones, la fase de materia nuclear relativamente incomprensible se convertiría en la fase de ME, más comprensible, cuyo resultado final sería la aparición de una EQ.

La identificación de una EQ requiere señales observacionales consistentes. Con esto nos referimos a propiedades físicas de la estrella tales como su masa máxima, radio, período mínimo de rotación, enfriamiento por emisión de neutrinos. Todas estas propiedades dependen de una única ecuación de estado para la materia densa de quarks que aún no ha sido completamente establecida. Sin embargo, existe un rango de valores aceptados para las cantidades antes mencionadas, con base en datos observacionales recientes, que marcarían importantes diferencias entre las posibles EQs y los demás objetos compactos.

La Interacción fuerte mantiene unidos y confinados a los Quarks

Un rasgo característico de las EQs es que la materia no se mantendría unida por la atracción gravitacional, como ocurre en las ENs, sino que sería consecuencia directa de la interacción fuerte entre los quarks. En este caso, la estrella se dice autoligada. Esto implica una diferencia sustancial entre las ecuaciones de estado para las dos clases de estrellas. Las correcciones perturbativas a la ecuación de estado de la materia de quarks y los efectos de superconductividad de color complican aun más este punto. Otra característica para poder diferenciar las Eqs de las Ens es la relación entre su masa M y el radio R. Mientras que para una EQ, M ~ R³. De acuerdo con esta relación, las Eqs tendrían radios más pequeños que los que usualmente se le atribuyen a las Ens. Además, las Eqs violarían el llamado límite de Eddington. Arthur Eddington (1882-1994) observó que las fuerzas debido a la radiación y a la gravitación de las estrellas normales dependían del inverso del cuadrado de la distancia. Supuso, entonces, que ambas fuerzas podían estar relacionadas de algún modo, compensándose para que la estrella fuera más estable. Para estrellas de altísima masa, la presión de radiación es la dominante frente a la gravitatoria. Sin embargo, debería existir una presión de radiación máxima para la cual la fuerza expansiva debido a la radiación se equilibrara con la gravedad local. Para una estrella normal, el límite de Eddington está dado por una ecuación que omito para no hacer más complejo el tema.

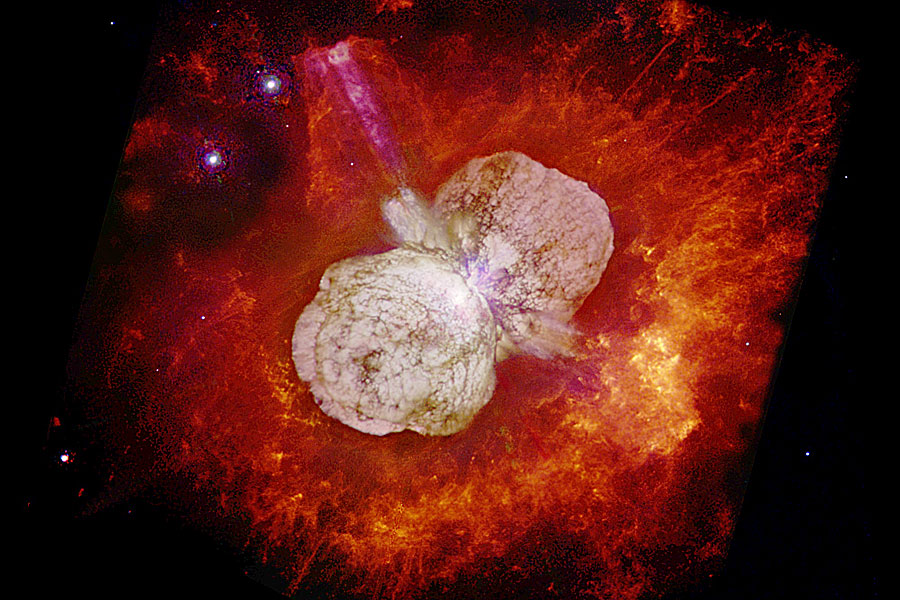

Eta Carinae es una buena muestra de cómo el límite de Eddintong funciona

Para cualquier valor de radiación que supere este límite, no habrá equilibrio hidrostático, causando la pérdida de masa de la estrella normal. El mecanismo de emisión en una EQ produciría luminosidades por encima de dicho límite. Una posible explicación a este hecho sería que la EQ es autoligada y por lo tanto su superficie alcanzaría temperaturas altísimas con la consecuente emisión térmica.

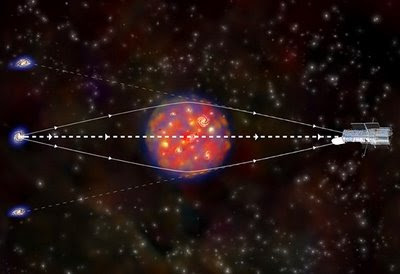

Por otro lado, una alternativa para explicar algunas observaciones de destellos de rayos γ, sería suponer que las emisiones provienen de Eqs con radios R ~ 6 km, valores demasiados pequeños si pensáramos que los destellos provienen de ENs. En esta sección, hemos presentado algunas características de las Eqs que las diferenciarían de las Ens. Futuras evidencias experimentales y observacionales nos permitirían saber si las Eqs realmente existen en la naturaleza.

El mes de febrero de 1987 fue la primera oportunidad de poner a prueba, a través de las observaciones directas, las teorías modernas sobra la formación de las supernovas. En el observatorio de Las Campanas, en Chile, fue observada la Supernova 1987A en la Gran Nube de Magallanes. Algunas características de la emisión de neutrinos de la SN 1987A, podrían explicarse sin una hipotética fuente de energía subnuclear como la Materia Extraña contribuyera a su explosión. El remanente estelar que ha quedado como consecuencia de la explosión de la Supernova 1987A, podría ser una Estrella de Quarks, ya que el período de emisión de este pulsar es de P= 0.5 ms. Una Estrella de Neutrones canónica no podría tener una frecuencia de rotación tan alta.

Supernova SN 1987A: ue una supernova que tuvo lugar en las afueras de la Nebulosa de la Tarántula (NGC 2070), situada en la Gran Nube de Magallanes, galaxia enana cercana perteneciente al Grupo Local. Ocurrió aproximadamente a 168.000 años luz (51,4 kiloparsecs) de la Tierra,1 lo suficientemente cerca para ser visible a simple vista. Fue la supernova más cercana observada desde SN 1604, que apareció en la Vía Láctea. La luz de la supernova llegó a la Tierra el 23 de febrero de 1987. Como fue la primera supernova descubierta en 1987, fue designada “1987A”

El observatorio Chandra de rayos X de la NASA también encontró dos estrellas inusuales: la fuente RX J1856.5-3754 con una temperatura de 10 exp5. K y la fuente 3C58 con un período de 65 ms. RX J1856.5-3754 es demasiado pequeña para ser una EN convencional y 3C58 parece haberse enfriado demasiado rápido en el tiempo de vida que se le estima.

Combinando los datos del Chandra y del telescopio espacial Hubble, los astrónomos determinaron que RX J1856. 5 – 3754 radia como si fuera un cuerpo sólido con una temperatura de unos 1x 10 exp5. ºC y que tiene un diámetro de alrededor de 11 km, que es un tamaño demasiado pequeño como para conciliarlo con los modelos conocidos de las Ens.

Las observaciones realizadas por el Chandra sobre 3C58 también produjeron resultados sorprendentes. No se pudo detectar la radiación que se esperaba en la superficie de 3C58, una EN que se cree producto de la explosión de una supernova vista por astrónomos japoneses y chinos en el año 1181 de nuestra era. Se llegó a la conclusión de que la temperatura de la estrella, de menos de un millón de grados Celsius, era un valor mucho menor que el que predice el modelo. Estas observaciones incrementan la posibilidad de que los objetos estelares mencionados sean Eqs.

D) Ecuación de estado para la materia de quarks:

Las técnicas utilizadas para resolver las ecuaciones de la Cromo Dinámica Cuántica no proveyeron aún un resultado aceptable para densidades bariónicas finitas como en el caso de la Electrodinámica Cuántica para el núcleo atómico. Como consecuencia, es necesario recurrir a modelos fenomenológicos para describir la materia de quarks dentro de las estrellas compactas cuando se consideran las propiedades de confinamiento y de libertad asintótica de la CDC. Uno de los modelos más usados es el modelo bag del MIT. En este modelo los hadrones son considerados como quarks libres confinados en una región finita del espacio: el “Bag“ o bolsa. El confinamiento no es un resultado dinámico de la teoría fundamental, sino que se coloca como parámetro libre, imponiendo condiciones de contorno apropiadas. Así, el modelo bag del MIT se basa en una realización fenomenológica del confinamiento.

Está claro que, las estrellas de Quarks, aunque con certeza no han sido aún detectadas, es casi seguro que andarán pululando por el inmenso Universo que, en relación a la materia bariónica, en muy buena parte, está conformado por Quarks y, cuando la Gravedad confina a los electrones y protones hasta fusionarlos para convertirlos en neutrones a pesar del principio de esxclusión de Pauli, si la masa de la estrella es muy grande y como consecuencia la gravedad que genera también lo es, ni ese principio que haría degenerar a los electrones, podría al fín, para esa fuerza que contraerá más y más la masa de la estrella y, entonces, antes de que se pudiera convertir en un agujero negro… ¿No lo haría en una estrella de quarks?

De existir, al ser más densa, la estrella de Quarks estaria entre la de N y el A.N.

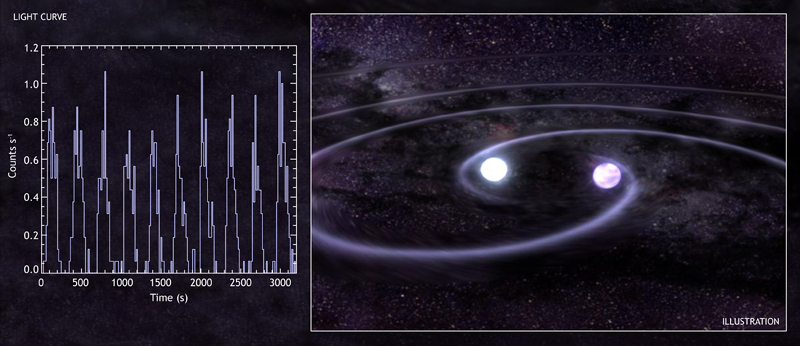

Recientemente, la relación entre campo magnéticos y materia densa está atrayendo la atención de los astrofísicos, especialmente después de las observaciones de emisiones peculiares de pulsares anómalos de rayos X, que se interpretan como ENs en rotación, y de emisiones de radiación γ de baja energía de los llamados repetidores de rayos γ suaves ( SGRs – soƒt gamma-ray repeaters ). El motor central de esas radiaciones podría ser un campo magnético mayor que 4 x 10¹³ Gauss, que es el campo crítico previsto por la Electrodinámica Cuántica.

Muchas observaciones astronómicas indirectas sólo se explicarían a través de la existencia de campos magnéticos muy intensos en los núcleos de ENs en EQs, de manera que el papel que juega el campo magnético en la ME aún constituye un problema abierto y de sumo interés en la Astrofísica.

Son muchos los misterios quen contiene el Universo y, nosotros, debemos recorrer los caminos para desvelarlos. En la superconductividad electromagnética usual, un campo magnético suficientemente fuerte destruye el estado superconductor. Para la superconductividad de color no existe aún un consenso de cómo, la presencia del campo magnético, podría afectar al apareamiento entre los quarks.

Existen trabajos que describen de manera breve la materia extraña, con el objetivo de explicar su formación en el interior de una EN y entender la composición y características de una Estrella de Quarks. Han utilizado el modelo fenomenológico de bag del Massachussets Institute of Technology (MIT) para encontrar las ecuaciones de estado de la ME en condiciones determinadas, comprobando la estabilidad de la misma, frente a la materia de quarks ordinaria formada sólo por quarks u y d. Y piensan presentar, además, algunas candidatas posibles a EQs según observaciones astrofísicas. Por último, trataran de entender la superconductividad de color y la influencia del campo magnético intenso en las fases superconductoras.

Ya se especula con la existencia cierta de estrellas de Quarks y, cuando el río suena…

Materia de Quarks:

Uno de los mayores logros alcanzados por los físicos en el último siglo, fue la construcción del Modelo Estándar en la física de partículas elementales. Este modelo sostiene que la materia en el Universo está compuesta por fermiones, divididos en quarks y leptones, que interactúan a través de los llamados bosones de calibre: el fotón (interacción electromagnética), los bosones W± y Zº (interacción débil), y 8 tipos de gluones (interacción fuerte). Junto con los bosones de calibre, existen tres generaciones de fermiones: ( v e, e ), u, d ); ( vµ, µ ), ( c, s ) ; ( v….); y sus respectivas antipartículas. Cada “ sabor “ de los quarks, up ( u ), down ( d ), charme ( c ), strange ( s , top ( t ) y bottom ( b), tiene tres colores ( el color y el sabor son números cuánticos ). La partícula que aún no ha sido descubierta experimentalmente es el bosón de Higgs, que cabe suponer sería responsable del origen de la masa de las partículas.

Los quarks son los componentes fundamentales tanto de los hadrones fermiónicos (bariones formados por la combinación de tres quarks) como de los bosónicos (mesones formados por un quark y un antiquark). Es sabido que el núcleo de un átomo está compuesto por nucleones (protones y neutrones) que a su vez están compuestos por quarks (protón = udd). David Gross y Franks Wilczek y David Politzer, descubrieron teóricamente que en la CDC el acoplamiento efectivo entre los quarks disminuye a medida que la energía entre ellos aumenta (libertad asintótica). La elaboración de esta teoría permitió que recibieran el Premio Nobel de Física en el año 2004. En los años 60, la libertad asintótica fue comprobada experimentalmente en el Acelerador lineal de Stanford y otros después.

Todos querían estar presentes en el evento que nos llevó a comprobar la certeza de que la libertad asintótica era una realidad física presente en la fuerza nuclear fuerte y que hace que, los quarks, estén confinados dentro de protones y neutrones y, cuando tratan de separarse, aparece la fuerza intensa que lo impide. Por el contrario, cuando permanecen juntos, está presente la libertad asintótica que los hace creer que son libres.

Sin embargo, la CDC no describe completamente el deconfinamiento en un régimen de alta densidad y baja temperatura, debido a su complejidad matemática y a su naturaleza no lineal para bajas energías. No obstante, es posible recurrir a una descripción fenomenológica para intentar entender la física de la formación de la materia de quarks en las ENs. La materia de quarks, es decir, el plasma de quarks deconfinados y gluones, es una consecuencia directa de la libertad asintótica cuando la densidad bariónica o la temperatura son suficientemente altas como para considerar que los quarks son partículas más fundamentales que los neutrones o protones. Esta materia, entonces, dependiendo de la temperatura y del potencial químico (µ) de los quarks, aparecería esencialmente en dos regímenes. Uno de ellos, el PQG, constituiría la fase “caliente” de la materia de quarks cuando T >> µ constituyendo la mencionada ME, que se formaría en el interior de las Ens. Esta transición de fase estaría ocurriendo en el Universo cada vez que una estrella masiva explotara en forma de supernova, con la consecuente aparición de una EN.

Mucho nos quewda que hablar de todos estos temas complejos con los que aún luchamos tratando de comprender y de los que, hablamos más por intuición y conjeturas que por la certeza del saber. Sin embargo, nuestros incipientes conocimientos en la materia, avalan, al menos, una gran posibilidad de que las estrellas de Quarks sean un hecho.

emilio silvera

May

19

En tan vasto Universo… ¡No estamos solos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en el futuro ~

Clasificado en el futuro ~

Comments (0)

Comments (0)

Una característica sorprendente de nuestro retrato reconstruido del antepasado primitivo es su carácter moderno. Si este organismo lo encontráramos hoy, seguramente no delataría su inmensa antigüedad, excepto por sus secuencias de DNA. Tuvo que estar precedido, necesariamente, por formas más rudimentarias, estadios intermedios en la génesis de sistemas estructurales, metabólicos, energéticos y genéticos complejos que son compartidos por todos los seres vivos de hoy en día. Por desgracia, tales formas no han dejado descendientes igualmente primitivos que permitan su caracterización. Esta carencia complica mucho el problema del origen de la vida.

La Tierra nació hace unos 4.550 millones de años. Se condensó, junto con los otros planetas del sistema solar, en un disco de gas y polvo que giraba alrededor de una joven estrella que iba a convertirse en nuestro Sol. Fenómenos de violencia extrema, incompatible con el mantenimiento de ningún tipo de vida, rodearon este nacimiento. Durante al menos quinientos millones de años, cometas y asteroides sacudieron la Tierra en formación, con lo que la hicieron incapaz de albergar vida durante todo este tiempo. Algunos impactos pudieron haber sido incluso suficientemente violentos como para producir la pérdida de toda agua terrestre por vaporización, después de lo cual los océanos se habrían vuelto a llenar con agua aportada por cometas. Según esta versión de los acontecimientos, los océanos actuales de remontarían a la última oleada de bombardeo cometario intenso, que los expertos creen que tuvo lugar hace unos cuatro mil millones de años. Existen señales de que había vida en la Tierra poco después de que dichos cataclismos llegaran a su fin.

El tiempo inexorable no deja de transcurrir, el Universo dinámico hace que todo lo que contiene, sobre todo la materia, evolucione desde formas simples a complejas y, en algunos lugares que han logrado tener las condiciones para ello, puede estar presente la vida. Nosotros, seres evolucionados a partir de la matería inerte creada en las estrellas, hemos logrado saber algunas cosas y no dejamos de hacernos preguntas como aquella de: ¿Habrá otros mundos? ¿Estarán, como la Tierra, llenos de vida? Bueno, lo de los mundos sí hemos sido capaces de saberlo y estarán muy cerca del millar los mundos que hemos descubierto. Sin embargo, la vida, sólo la hemos podido encontrar aquí en nuestra casa, en la Tierra.

No dejamos de mandar ingenios espaciales a mundos cercanos, como Marte, para tratar de saber. Nos embarga una ilusión, una esperanza, y…, al mismo tiempo, un temor: ¿Estaremos sólos? Y, si no lo estamos, ¿cómo serán esos otros mundos y que criaturas lo habitan? ¿Si alguna vez llegamos allí, seremos tan destructivos como lo hemos sido aquí en la Tierra? ¿Le querremos quitar lo que ellos tienen? ¡Esperémos que no! Y, sobre todo, en ese primer contacto, ¿Sabremos comportarnos y respetar sus derechos?

![]()

Hemos sabido recrear historias de esos mundos presentidos y de sus habitantes. En ellas, han quedado reflejados los instintos humanos, tantos los buenos como los malos y, mientras que unos querían preservar aquella Naturaleza, otros, sin embargo, querían destriuirla para apoderarse de sus preciados tesoros. ¡La condición Humana! ¿Estamos acaso destinados al desacuerdo que nos lleve a la destrucción, o, por el contrario, es precisamente esa condición la que nos llevará lejos?

Fascinantes criaturas de exóticas bellezas nos podrían estar esperando, en un futuro lejano, en esos mundos soñados que tantas veces hemos podido imaginar. Es difícil saber qué comportamiento tendremos con ellos si eso llega a sucecder, sin embargo, el ejemplo que nos deja la película a la que pertene la imagen de arriba, no es muy alentador ni dice mucho en favor de nuestra especie que, irrumpimos por la fuerza en un planeta extraño y, violando todas las reglas, pasamos por encima de los derechos de otros para conseguir nuestros objetivos. ¿La Civilización que ocupa el planeta? ¿Qué importa? Si hay que destruirla, ¡adelante!

La fuerza bruta que siempre acompañó a la falta de inteligencia, es la única salida para seres de cuya racionalidad podríamos dudar, sin el menor temor a equivocarnos. Destruir nunca será el camino más conveniente. Creo que sería aconsejable guiarse por ese principio de la física, la causalidad. Si respetamos seremos respetados. Sobre todo, no podemos llegar a nuevos lugares pretendiendo imponer nuestras costumbres y nuestras reglas. En esos otros lugares donde posiblemente existan seres que tienen su propia forma de vivir, se impone, sobre todo, que supeditemos nuestro comportamiento a su propias reglas a su propio mundo. Los extraños allí seremos nosotros. Ellos, los seres de la hisotira, a diferencia de nuestra Civilización Terrestre, sí han sabido convivir con su entorno, han creado una especie de simbiosis que une a todos los seres de aquel fascionante mundo, sean seres racionales o plantas, hasta el punto de poder comunicarse entre ellos en un alto grado de compenetración que va mucho más allá de lo físico.

![]()

En esos otros Mundos pueden estar presentes seres maravillosos que han optado por otras maneras de vivir, más cercana y conectados con la Naturaleza a la que respetan y comprenden al ser conscientes de que ellos mismos, forman parte de ella que es algo que, los humanos no han acabado de comprender y, se comportan como si la Tierra fuera un simple instrumento a su servicio, sin ser conscientes que tal comportamiento, los puede llevar a la extinción de la especie.

Las montañas, los árboles, los ríos y el viento, todo bañado por la luz y el calor de esa estrella que nos alumbra, forman un todo que mantiene el equilibrio que hace posible la vida. Si alguno de esos parámetros se viera alterado seriamente… ¡Mal nos iría! Y, sin embargo, algunos se empeñan en no ver lo evidente.

![]()

Si algún día conseguimos llegar a otros mundos y en ellos encontramos a criaturas vivas más o mneos evolucionadas, lo conveniente sería respetarlos y, dentro de lo posible, aprender de ellos procurando alterar lo menos posible lo que allí nos encontremos y, si tienen algo que nosotros necesitamos, hacer un intercambio justo olvidándonos de la fuerza bruta que conlleva la destrucción irreparable.

La historia que nos cuentan en esa maravillosa película, Avatar, desde el principio nos pone a favor de los habitantes de aquel Mundo agredido y de sus habitantes, hasta tal punto es así que muchos de los terrestres que visitan aquél planeta, no dudan, en dar sus propias vidas por preservar aquel entorno, para nosotros de fantasía y que para aquellos seres tan especiales que han sido capaces de convivir con su mundo y “hablar” con él, demostrando de alguna manera que, son mucho mñás civilizados que nosotros. Cuando ví aquella película… ¡Qué envidia me dieron!

![]()

Utilizar lo que la Naturaleza les ofrecía sin dañar, no coger más de lo estrictamente necesario para vivir, respetando las otras formas de vida del planeta y dejando que el ritmo de la Naturalerza sea el que desarrolle las cosas, sin agredir el entorno y dejando que cada cosa ocupe su lugar sin tratar de violentar, de alguna manera, su desarrollo natural.

Si el caso llega, tendremos que aprender a mirar más allá de la superficie, a entender los mensajes que nos envían la mirada de esos nuevos y exóticos seres y, sobre todo, tratar de comprender su mundo, sus maneras para poder respetarlas y hacernos acreedores, nosotros también, a su respeto.

¡Quién pudiera ser uno de los afortunados que, en el futuro, visitarán algunos de esos Mundos!

Nos quedan muchos muros por derribar, muchas puertas que abrir para las que aún no poseemos las llaven, y, sobre todo, para que cuando eso llegue y sea una realidad (esperemos que así sea), lo más importante: ¡Que hayamos podido evolucionar hasta ese deseado estadio de sabiduría que ahora no tenemos! De todas las maneras, no me gustaría que ese primer encuentro se produjera aquí en la Tierra. Es preferible que los visitantes seámos nosotros y, como antes digo, espero que para entonces, la Humanidad sea otra.

Claro que, también podríamos toparnos con civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra y, en ese caso… ¡La desventaja sería nuestra! Siempre hemos oído decir que no debemos hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros y, si respetamos esa máxima… ¡Todo podrá ir mejor! El presente es el que tenemos y no sabemos lo que nos depara el futuro pero, una cosa es bien cierta: ¡No dejamos de avanzar! Cada día que pasa damos un paso hacia ese futuro que presentimos y estamos más cerca de saber… ¡Si realmente, como pensamos, estamos miuy bien acompañados en este inmenso Universo nuestro! Y, digo en éste universo nuestro porque, en realidad, pienso que tampoco es, el único Universo.

emilio silvera

May

18

La sinfonía de los agujeros negros binarios ¿La oirémos algún día?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Agujeros negros ~

Clasificado en Agujeros negros ~

Comments (0)

Comments (0)

Lo que nos cuenta Kip S. Thorne y otros especialistas en Agujeros negros nos posibilitan para entender algo mejor los mecanismos de estos extraños objetos que aún esconden misterios que no hemos sabido resolver. Está claro que muchas de las cosas que sobre agujeros negros podemos leer, son en realidad, especulaciones de cosas que se deducen por señales obervadas pero que, de ninguna manera se pueden tomar como irrefutables, más bien, las tomaremos como probables o muy probables de acuerdo a los resultados obtenidos de muchos experimentos y, ¿por qué no? de muchas horas de prácticas teóricas y pizarras llenas de ecuaciones que tratan de llegar al fondo de un saber que, desde luego, nos daría la clave de muchas cuestiones que en nuestro Universo son aún desconocidas.

¡Son tántas las cosas que no sabemos!

En el corazón de una galaxia lejana, a más de 1.000 millones de años-luz de la Tierra y hace 1.000 millones de años, se acumuló un denso aglomerado de gas y cientos de millones de estrellas. El aglomerado se contrajo gradualmente, a medida que algunas estrellas escapaban y los 100 millones de estrellas restantes se hundían más hacia el centro. Al cabo de 100 millones de años, el aglomerado se había contraído hasta un tamaño de varios años-luz, y pequeñas estrellas empezaron, ocasionalmente, a colisionar y fusionarse, formando estrellas mayores. Las estrellas mayores consumieron su combustible y luego implosionaron para formar agujeros negros; y, en ocasiones, cuando dos de estos agujeros pasaban uno cerca del otro, quedaban ligados formando pares en los que cada agujero giraba en órbita alrededor del otro.

Cuando se forma un par de agujeros negros binarios semejantes, cada agujero crea un pozo profundo (intensa curvatura espacio-temporal) en la superficie insertada y, a medida que los agujeros giran uno en torno al otro, los pozos en órbita producen ondulaciones de curvatura que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. Las ondulaciones forman una espiral en el tejido del espacio-tiempo en torno al sistema binario, muy semejante a la estructura espiral del agua que procede de un aspersor de cesped que gira rápidamente. Los fragmentos de curvatura forman un conjunto de crestas y valles en espiral en el tejido espacio-temporal.

Puesto que la curvatura-espaciotemporal es lo mismo que la gravedad, estas ondulaciones de curvatura son realmente ondas de gravedad, u ondas gravitatorias. La Teoría de la Relatividad General de Einstein predice, de forma inequívoca, que tales ondas gravitatorias deben producirse siempre que dos agujeros negros orbiten uno en torno al otro.

Cuando parten hacia el espacio exterior, las ondas gravitacionales producen una reacción sobre los agujeros de la misma forma que una bala hace retroceder el fusil que la dispara. El retroceso producido por las ondas aproxima más los agujeros y les hace moverse a velocidades mayores; es decir, hacen que se muevan en una espiral que se cierra lentamente y hace que se vayan acercando el uno hacia el otro. Al cerrarse la espiral se genera poco a poco energía gravitatoria, una mitad de la cual va a las ondas y la otra mitad va a incrementar las velocidades orbitales de los agujeros.

El movimiento en espiral de los agujeros es lento al principio; luego, a medida que los agujeros se acercan, se mueven con mayor velocidad, radian sus ondulaciones de curvatura con más intensidad, y pierden ene´rgía y se cierran en espiral con más rapidez. Finalmente, cuando cada agujero se está moviendo a una velocidad cercana a la de la luz, sus horizontes se tocan y se fusionan. Donde una vez hubo dos agujeros, ahora sólo hay uno.

El horizonmte del agujero giratorio queda perfectamente liso y con su sección ecuatorial circular, con la forma descrita precisamente por la solución de Kerr a la ecuación de campo de Einstein. Cuando se examina el agujero negro liso final, no hay ningún modo de descubrir su historia pasada. No es posible distinguir si fue creado por la coalescencia de dos agujeros más pequeños, o por la implosión directa de una estrella supermasiva construida por materia, o por la implosión directa de una estrella constituida por antimateria. El agujero negro no tiene “pelo” a partir del cual se pueda descifrar su historia.

Sin embargo, la historia no se ha perdido por completo: ha quedado un registro codificado en las ondulaciones de la curvatura espacio-temporal que emitieron los agujeros coalescentes. Dichas ondulaciones de curvatura son muy parecidas a las ondas sonoras de una sinfonía. De la misma forma que la sinfonía está codificada en las modulaciones de las ondas sonaras (mayor amplitu aquí, menor allí), también la historia de la coalescencia está codificada en modulaciones de las ondulaciones de curvatura. Y de la misma forma que las ondas sonoras llevan su sinfonía codificada desde la oequesta que la produce hasta la audiencia, también las ondulaciones de curvatura llevan su historia codificada desde los agujeros fusionados hasta los rincones más lejanos del Universo lejano.

Las ondulaciones de curvatura viajan hacia afuera por el tejido del espacio-tiempo a través del conglomerado de estrellas y gas del que nacieron los agujeros. El aglomerado no absorbe las ondulaciones ni las distorsiona en absoluto; la historia codificada de las ondulaciones permanece perfectamente invariable, se expanden hacia el exterior de la galaxia madre del aglomerado y el espacio intergaláctico, atraviesan el cúmulo de galaxias del que forma parte la galaxia progenitora, luego siguen atravesando un cúmulo de galaxias tras otro hasta llegar a nuestro propio cúmulo, dentro del cual está nuestra Vía Láctea con nuestro Sistema Solar, atraviesan la Tierra, y continúan hacia otras galaxias distantes.

Estamos tratando de medir las ondas gravitatorias que se forman cuando dos agujeros negros colisionan y se funden en uno mayor

Claro que, en toda esta historia hay un fallo, nosotros, los humanos, aún no somos lo suficientemente hábiles para haber podido construir aparatos capaces de detectar y oir las sinfonías mencionadas con entusiamos por el Sr. Thorne y, que según él cree, son mensajes que nos traen esas ondas de gravedad de los agujeros negros binarios. Es como si no pudiéramos oir esa hermosa sinfonía que nos mostraría un nuevo Universo por nosotros desconocido. Ahora sabemos que por medio de potentes telescopios podemos conocer lo que es el Universo, podemos observar galaxias lejanas y estudiar cúmulos de galaxias o de estrellas y captar las imágenes de bonitas Nebulosas, todo eso es posible gracias a que al captar la luz que emitieron esos objetos cosmológicos hace decenas, cientos, miles o millones de años como señal electromagnética que viajando a la velociodad de c, hace posible que podamos ver lo observado como era entonces, en aquel pasado más o menos lejano. De la misma manera, se cree que, las ondas gravitatorias emitidas por estos objetos misteriosos, se podrán llegar a captar con tal claridad que nos permitirá saber de otra faseta (ahora) desconocida del Universo, y, sobre todo, podremos entender el pasado de esos densos objetos que, de momento, nos resultan exóticos y también extraños.

emilio silvera

May

18

Nada muere… ¡simplemente cambia y se transofrma!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Naturaleza ~

Clasificado en Naturaleza ~

Comments (0)

Comments (0)

La casualidad quiso que la órbita de la Estación Espacial Internacional pasara por encima de la isla rusa de Matua, en el archipiélago de las Kuriles, instantes después de que el estratovolcán Sarychev entrara en erupción. Las imágenes que fueron tomando los astronautas desde 350 Km de altura son impresionantes:

El Caos y la destrucción que nos puede dar la variedad de colores, olores y sabores que junto con la belleza destruida o construida cambiará el paisaje del lugar donde puedan ocurrir acontecimientos como este que observan los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, como bien se dice, desde su privilegiada atalaya.

Los volcanes han existido desde los inicios de la Tierra hace 4.500 millones de años. Si bien las erupciones volcánicas pueden destruir la flora y la fauna en su entorno, la lava enriquece el suelo con variados minerales. La mayor parte de los volcanes están situados a lo largo de los límites activos de las placas continentales. Los volcanes submarinos se hallan en regiones donde tienen lugar nueva formación de corteza terrestre, como en la dorsal oceánica. Estos volcanes pueden formar islas.

Los volcanes terrestres se encuentran, por lo general, en zonas de subducción, que se hallan especialmente en el Océano Pacifico. Los volcanes situados en las regiones costeras están distribuidos como una “sarta de perlas” y constituyen el anillo de fuego del Pacífico., en el que se encuentran más del 80% de los volcanes actuales. Además, los “puntos calientes” donde la fusión interna de la corteza crea magma, producen volcanes que son independientes de las placas continentales y sus limites. Un ejemplo de de este grupo lo constituyen los volcanes de Hawai.

Los volcanes se alimentan de las cámaras magmáticas, una especie de bolsas de rocas fundidas, a más de 1 km bajo la corteza terrestre. Si la presión en la cámara sobrepasa un determinado nivel (que es que parece que ha ocurrido en el de la imagen), el magma asciende por fisuras y grietas y forma una chimenea volcánica.

En el interior de esas montañas están activos materiales en forma de gases, líquidos y sólidos, todo a altas temperatura y presión. Cuando se producen las explosiones las zonas circundantes son bombardeadas con materiales y enterradas bajo una gruesa capa de ceniza en poco tiempo. Es la erupción denominada piroclástica (como la ocurrida en el año 79 a.C. que sepultó la ciudad de Pompeya bajo una capa de cenizas de 25 cm. de espesor) y los materiales pueden llegar a formar una nube piroplástica de 1.000 Cº de temperatura que puede desplazarse a 1.000 Km/h.

Hay diferentes tipos de explosiones volcánicas y en cada una de ellas se producen diferentes acontecimientos pero, como sólo se trata de dejar una leve y sencilla reseña de lo que estamos viendo en la imagen, creo que con la explicación dada queda bien.

Hasta hace muy poco no podía predecir este tipo de fenómenos naturales y, la gente que vivía en poblaciones situadas cercas de las laderas volcánicas estaban en peligro auque raramente, se producían erupciones espontáneas sin avisos previos como los terremotos, los volcanes y sus actividades son controladas por sismógrafos.

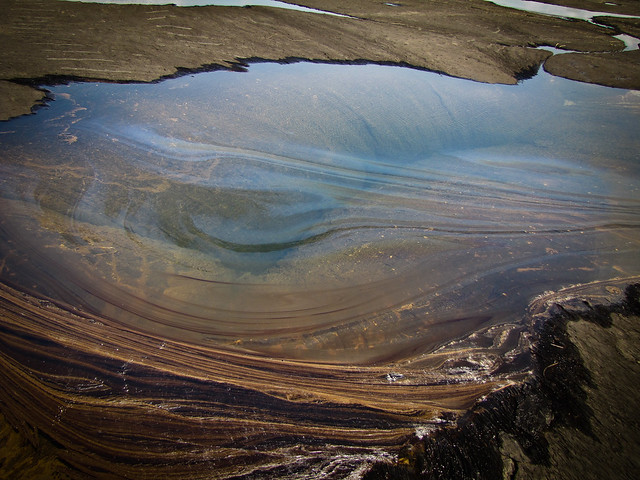

Los cráteres volcánicos, como parece ser el caso, están frecuentemente llenos de agua de lluvia y freáticas, formando lagos. Suele ocurrir que, tras una erupción volcánica, sean destruidos miles de kilómetros cuadrados de terreno a su alrededor y cambien por completo la orografía de la zona. Parece imposible pensar que la Naturaleza pueda recuperarse tras un acontecimiento de este tipo, sin embargo, las primeras muestras de vida vegetal aparecen a unos escasos tres meses del acontecimiento en los campos cubiertos por las cenizas ricas en minerales. Poco tiempo después, vuelven los animales y la vida, se reanuda, como si allí, nada hubiese pasado.

Así es la Naturaleza, y, como tantas veces se dijo aquí, algo se destruye para que algo surja a la vida. ¿Esperanza después de la muerte?

emilio silvera

May

18

La Flecha del Tiempo I

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Cosmología ~

Clasificado en Cosmología ~

Comments (4)

Comments (4)

Nunca nadie ha podido ver como el Tiempo marcha hacia atrás. Lo que llamó Eddintong Flecha del Tiempo, siempre camina hacia el futuro

Las leyes básicas de la física funcionan igualmente bien hacia adelante que hacia atrás en el tiempo, pero percibimos el tiempo moviéndose sólo en una dirección, hacia el futuro. ¿Porqué? Para dar cuenta de esto, debemos hurgar en la prehistoria del Universo, a un tiempo anterior al Big Bang. Nuestro Universo podría ser parte de un multiverso mucho mayor, que como un todo sea simétrico-temporal. El tiempo quizás vaya hacia atrás en otros universos.

Lo que sigue es una traducción del artículo de Sean M. Carroll en Scientific American, titulado Does Time Run Backward in Other Universes?

El Universo no parece estar bien. Esto parece extraño de decir, dado que los cosmólogos tienen muy poco estándar para comparar. ¿Cómo sabemos cómo se supone que debería verse el Universo? Sin embargo, a lo largo de los años, hemos desarrollado una fuerte intuición para lo que cuenta como “natural”, y el universo que vemos no califica.

No confundamos: los cosmólogos han armado una imagen increíblemente exitosa de cómo está formado el Universo y cómo evolucionó. Cerca de 14 mil millones de años atrás, el cosmos era más caliente y denso que el interior de una estrella y desde entonces se ha ido enfriando al expandirse. Esa imagen da cuenta de cada observación realizada, pero un número de características inusuales, especialmente en el Universo temprano, sugiere que hay más en la historia de lo que entendemos.

Entre los aspectos no naturales del Universo, uno sobresale: la asimetría temporal. Las leyes microscópicas de la física que yacen tras el comportamiento del Universo, no distinguen entre pasado y futuro, aunque el Universo temprano -caliente, denso, homogéneo- es completamente diferente del actual -frío, diluído, grumoso. El Universo comenzó ordenadamente y se ha vuelto progresivamente más desordenado desde entonces. La asimetría del tiempo, la flecha que apunta del pasado al futuro, juega un rol inconfundible en nuestras vidas cotidianas: da cuenta del porqué no podemos convertir un omelet en un huevo, porqué los cubitos de hielo nunca se forman espontáneamente en un vaso de agua y porqué recordamos el pasado pero no el futuro. Y el origen de la asimetría que experimentamos puede ser rastreada hasta el orden del Universo cerca del Big Bang. Cada vez que rompes un huevo, estás haciendo cosmología observacional.

La flecha del tiempo es posiblemente la característica más llamativa del universo que los cosmólogos están actualmente sin poder explicar.

Cada vez más, sin embargo, el rompecabezas acerca del Universo que observamos da pistas sobre la existencia de un espacio-tiempo mucho mayor que no vemos. Añade apoyo a la noción de que formamos parte de un multiverso cuya dinámica ayuda a explicar las aparentemente no-naturales características de nuestra vecindad local.

El rompecabezas de la Entropía

Los físicos encapsulan el concepto de asimetría del tiempo en la celebrada segunda ley de la termodinámica: la entropía en un sistema cerrado nunca decrece. Dicho grosso modo: la entropía es una medida del desorden de un sistema. En el Siglo XIX, el físico Ludwig Boltzmann explicó la entropía en términos de la distinción entre el microestado de un objeto y su macroestado. Si se le pide una descripción de una taza de café, Ud. probablemente se referiría a su macroestado -su temperatura, presión y otras características generales. El microestado, por otro lado, especifica la posición precisa y la velocidad de cada átomo individual en el líquido. Muchos diferentes microestados corresponden a algún macroestado particular: podemos mover un átomo aquí y allá, y nadie viendo a escalas macroscópicas lo notaría.

La entropía es el número de diferentes microestados que corresponden al mismo macroestado. (Técnicamente, es el número de dígitos, o logaritmo, de ese número). Así, hay más formas de ordenar un número dado de átomos en una configuración de alta entropía que en una de baja entropía. Imagine que derrama leche en su café. Hay muchas maneras de distribuir las moléculas para que la leche y el café estén completamente mezclados, pero relativamente pocas maneras de ordenarlas para separar la leche del café. Por lo que la mezcla tiene una entropía mayor.

Desde este punto de vista, no es sorprendente que la entropía tienda a crecer con el tiempo. Los estados de alta entropía superan grandemente a los de baja entropía; casi cualquier cambio en el sistema generará en un estado de entropía mayor. Ese es el porqué la leche se mezcla con el café pero nunca se des-mezcla. Aunque es físicamente posible para todas las moléculas de la leche conspirar espontáneamente para ordenarse a sí mismas una al lado de la otra, es estadísticamente muy improbable.

Si Ud. espera para que ocurra esto espontáneamente, debería esperar mucho más tiempo que la edad actual del universo observable. La flecha del tiempo es simplemente la tendencia de los sistemas a evolucionar hacia uno de los numerosos, naturales, estados de alta entropía.

Pero explicar porqué los estados de baja entropía evolucionan a estados de alta entropía es diferente de explicar porqué la entropía está incrementándose en nuestro universo. La pregunta permanece:¿Porqué la entropía fue baja al empezar? Parece poco natural, dado que los estados de baja entropía son tan raros. Incluso concediendo que el actual universo tiene una entropía media, eso no explica porqué la entropía solía ser incluso menor. De todas las posibles condiciones iniciales que podrían haber evolucionado hacia un Universo como el nuestro, la aplastante mayoría tiene mucha mayor entropía, no menor.

En otras palabras, el verdadero reto no es explicar porqué la entropía del Universo será mayor mañana que hoy, sino explicar porqué la entropía fue menor ayer e incluso menor el día anterior. Podemos rastrear esta lógica hasta el comienzo del tiempo en nuestro universo observable. Finalmente, la asimetría del tiempo es una pregunta a responder por la cosmología.

El desorden del vacío

El Universo temprano era un lugar notable. Todas las partículas que forman el universo que observamos actualmente estaban apretadas en un volumen extraordinariamente caliente y denso. Más importante: estaban distribuidas casi uniformemente a través de ese pequeño volumen. En promedio, la densidad difería de un lugar a otro pero sólo en una parte en 100.000 aproximadamente. Gradualmente, al expandirse y enfriarse el universo, el tirón de la gravedad realzó esas diferencias. Regiones con más partículas formaron estrellas y galaxias, y regiones con menos partículas terminaron formando los vacíos.

Claramente, la gravedad ha sido crucial para la evolución del Universo. Desafortunadamente, no entendemos totalmente la entropía cuando la gravedad está involucrada. La gravedad surge de la forma del espacio-tiempo, pero no tenemos una teoría detallada del espacio-tiempo; ése es el objetivo de la teoría cuántica de la gravedad. Mientras que podemos relacionar la entropía de un fluído al comportamiento de las moléculas que lo constituyen, no sabemos qué constituye el espacio, por lo que no sabemos qué microestados gravitacionales corresponden a un macroestado particular.

Sin embargo, tenemos una idea de cómo la entropía evoluciona. En situaciones donde la gravedad es insignificante, como una taza de café, una distribución uniforme de partículas tiene una entropía alta. Esta condición es un estado de equilibrio. Incluso cuando las partículas se reordenan, están ya tan mezcladas que nada más parece ocurrir macroscópicamente. Pero si la gravedad es importante y el volumen es fijo, una suave distribución tiene relativamente baja entropía. En este caso, el sistema está muy lejos del equilibrio. La gravedad causa que las partículas se agrupen en estrellas y galaxias y la entropía crece notablemente, consistente con la segunda ley (de la termodinámica).

Efectivamente, si queremos maximizar la entropía de un volumen cuando la gravedad está activa, sabemos lo que obtendremos: un agujero negro. En los años 1970s Stephen Hawking de la Universidad de Cambridge confirmó una provocativa sugerencia de Jacob Bekenstein, ahora en la Universidad Hebrea de Jerusalem, de que los agujeros negros encajan nítidamente con la segunda ley. Al igual que los objetos calientes que la segunda ley describía originalmente, los agujeros negros emiten radiación y tienen entropía. Un montón de entropía. Un agujero negro de un millón de masas solares, como el que vive en el centro de nuestra galaxia, tiene 100 veces la entropía de todas las partículas ordinarias en el Universo observable. (Ver:”Stephen Hawking y los agujeros negros”)

Finalmente, incluso los agujeros negros se evaporan al emitir la radiación de Hawking. Un agujero negro no tiene la máxima entropía posible, sino la mayor entropía que puede ser empaquetada en cierto volumen. El volumen del espacio en el Universo, sin embargo, parece estar creciendo sin límite. En 1998 los astrónomos descubrieron que la expansión cósmica se está acelerando. La explicación más simple es la existencia de la energía oscura, una forma de energía que existe incluso en el espacio vacío y que no se diluye al expandirse el Universo. No es la única explicación para la aceleración cósmica, pero los intentos de llegar a una idea mejor han fallado hasta ahora.

Publica: Blog de emilio silvera

Totales: 75.642.145

Totales: 75.642.145 Conectados: 70

Conectados: 70