May

18

La Flecha del Tiempo II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Cosmología ~

Clasificado en Cosmología ~

Comments (2)

Comments (2)

Hoy Igor Smolyaninov de la Universidad de Maryland en College Park, dice que es posible recrear la flecha del tiempo dentro de un metamaterial. Tal experimento, dice, permite el estudio experimental de uno de los mayores misterios de la ciencia: Por qué la flecha del tiempo cosmológica es la misma que la termodinámica. Al mismo tiempo, el ejercicio ofrece una curiosa visión del potencial viaje en el tiempo. La flecha del tiempo es un viejo misterio. Muchos cosmólogos creen que el universo empezó con el Big Bang, un evento que está claramente en nuestro pasado. Y aún así nuestra definición estándar del tiempo procede de la termodinámica y la observación de que la entropía siempre aumenta con el tiempo.

Comencemos la lectura de la segunda parte de la Flecha del Tiempo.

Las leyes básicas de la física funcionan igualmente bien hacia adelante que hacia atrás en el tiempo, pero percibimos el tiempo moviéndose sólo en una dirección, hacia el futuro. ¿Porqué? Para dar cuenta de esto, debemos hurgar en la prehistoria del Universo, a un tiempo anterior al Big Bang. Nuestro Universo podría ser parte de un multiverso mucho mayor, que como un todo sea simétrico-temporal. El tiempo quizás vaya hacia atrás en otros universos.

Continuación de La flecha del tiempo (Parte I)

Si la energía oscura no se diluye, el universo se expanderá para siempre. Las galaxias distantes desaparecerán de la vista. Aquellas que no colapsen en agujeros negros, se evaporarán en la oscuridad circundante como un charco se seca en un día caluroso. Lo que quedará es un universo que, para todo intento y propósito, será vacío. Entonces, y sólo entonces, el universo habrá verdaderamente maximizado su entropía. El universo estará en equilibrio, y nada más ocurrirá.

Puede parecer raro que el espacio vacío tenga una entropía tan enorme. Suena como decir que el escritorio más desorganizado en el mundo es un escritorio completamente vacío. La entropía requiere microestados y, a primera vista, el espacio vacío no tiene ninguno. Sin embargo, el espacio vacío tiene un montón de microestados – los microestados cuántico-gravitacionales de la fábrica del espacio. No sabemos aún qué son exactamente estos estados, nada más sabemos que los microestados dan cuenta de la entropía de un agujero negro, pero sí sabemos que en un universo en aceleración la entropía en el volumen observable se acerca a un valor constante proporcional al área de su frontera. Es una cantidad verdaderamente enorme de entropía, mucho más que la materia en ese volumen.

Pasado vs. Futuro

La característica más increíble de esta historia es la pronunciada diferencia entre el pasado y el futuro. El universo comienza en un estado de muy baja entropía: partículas empaquetadas juntas de forma suave. Evoluciona a un estado de entropía medio: la grumosa distribución de estrellas y galaxias que vemos a nuestro alrededor actualmente. Finalmente alcanza un estado de alta entropía: el espacio casi vacío, presentando sólo alguna ocasional partícula de baja energía.

¿Porqué son el pasado y el futuro tan diferentes? No es suficiente proponer simplemente una teoría de condiciones iniciales – una razón de porqué el universo comenzó con baja entropía. Como el filósofo Huw Price de la Universidad de Sydney apuntó, cualquier razonamiento que aplique a las condiciones iniciales debería también aplicar a las condiciones finales, o de lo contrario seremos culpables de asumir la misma cosa que estábamos tratando de probar – que el pasado fue especial. O bien debemos tomar la profunda asimetría del tiempo como una abrupta característica del universo que escapa a la explicación, o debemos indagar más profundamente en el funcionamiento del espacio y el tiempo.

Muchos cosmólogos han intentado atribuir la asimetría del tiempo al proceso de la inflación cosmológica. La inflación es una atractiva explicación para muchas características básicas del universo. De acuerdo a esta idea, el universo muy temprano (o al menos una parte de éste) estaba lleno no de partículas sino con una forma temporaria de energía oscura, cuya densidad era enormemente mayor que la energía oscura que observamos hoy. Esta energía causó la expansión del universo a una tasa de aceleración fantástica, luego de lo cual decayó hacia materia y radiación, dejando detrás un pequeño resto de energía oscura que se está haciendo relevante otra vez en la actualidad. El resto de la historia del Big Bang, del suave gas primordial a las galaxias y más allá, se sigue simplemente.

La motivación original para la inflación fue proveer una robusta explicación para las afinadas condiciones en el universo temprano -en particular, la notable uniformidad de la densidad de la materia en regiones ampliamente separadas. La aceleración generada por la energía oscura temporal suavizó al universo casi perfectamente. La anterior distribución de materia y energía es irrelevante; una vez que la inflación comenzó, removió cualquier trazo de condiciones preexistentes, dejándonos con un caliente, denso y suave universo temprano.

El paradigma inflacionario ha sido exitoso en muchas formas. Su predicción de pequeñas desviaciones de la uniformidad perfecta está de acuerdo con las observaciones de variaciones de densidad en el universo. Como una explicación para la asimetría del tiempo, sin embargo, los cosmólogos la consideran cada vez más un poco engañosa, por razones que Roger Penrose de la Universidad de Oxford y otros han enfatizado. Para que el proceso trabaje como se desea, la ultradensa energía oscura debió comenzar en una configuración específica. De hecho, su entropía debió ser fantásticamente menor que la entropía del gas caliente y denso en el que decayó. Esto implica que la inflación no resolvió verdaderamente nada: “explica” un estado de inusual baja entropía (un caliente, denso, uniforme gas) al invocar un estado anterior de aún menor entropía (una suave porción de espacio dominado por energía oscura ultradensa). Simplemente empuja el rompecabezas un paso atrás:¿Porqué la inflación ocurrió alguna vez?

Una de las razones por la que muchos cosmólogos invocan la inflación como una explicación de la asimetría del tiempo es que la configuración inicial de la energía oscura no parece tan improbable. Todo el tiempo de la inflación, nuestro universo observable fue menos de un centímetro de lado. Intuitivamente, semejante pequeña región no tiene muchos microestados, por lo que no es tan improbable para el universo tropezar por accidente en un microestado correspondiente a la inflación.

Desafortunadamente, esta intuición es engañosa. El universo temprano, incluso si es de sólo un centímetro de lado, tiene exactamente el mismo número de microestados que todo el universo observable actual. De acuerdo a las reglas de la mecánica cuántica, el número total de microestados en un sistema nunca cambia (La entropía crece no porque el número de microestados lo hace sino porque el sistema naturalemente termina en el más genérico macroestado posible). De hecho, el universo temprano es el mismo sistema físico que el universo tardío. Uno evoluciona hacia el otro, después de todo.

Entre todas las diferentes maneras que los microestados del universo pueden ordenarse, sólo una increíblemente pequeña fracción corresponde a una configuración suave de ultradensa energía oscura en un pequeño volumen. Las condiciones necesarias para que la inflación comience son extremadamente especializadas y así describe una configuración de muy baja entropía. Si Ud. debe elegir configuraciones del universo al azar, sería muy improbable dar con las condiciones para iniciar la inflación. La inflación no explica, por sí misma, porqué el universo temprano tiene una baja entropía, simplemente lo asume desde el comienzo.

Un Universo Simétrico en el Tiempo

Así, la inflación no ayuda a explicar porqué el pasado es diferente del futuro. Una valiente pero simple estrategia es decir: quizás el pasado muy lejano no sea diferente del futuro, después de todo. Quizás el pasado distante, como el futuro, es en realidad un estado de alta entropía. Si es así, el caliente, denso estado que hemos estado llamando “el universo temprano” no es en realidad el verdadero comienzo del universo sino un estado transicional entre estados de su historia.

Algunos cosmólogos imaginan que el universo pasó por un “rebote”. Antes de este evento, el espacio estaba en contracción, pero en vez de chocar en un punto de infinita densidad, nuevos principios físicos -gravedad cuántica, dimensiones extras, teoría de cuerdas o algún otro exótico fenómeno- lo salvó en el último minuto y el universo salió hacia el otro lado en lo que ahora percibimos como el big bang. Aunque intrigante, las cosmologías “del rebote” no explican la flecha del tiempo. O bien la entropía estaba incrementándose al acercarse el universo previo al choque (crunch) -en cuyo caso la flecha del tiempo se extiende infinitamente lejos en el pasado- o la entropía estaba decreciendo, en cuyo caso una no natural condición de baja entropía ocurrió en la mitad de la historia del universo (en el rebote). De cualquier manera, hemos dejado de contestar porqué la entropía cerca de lo que llamamos big bang fue pequeña. (NdA:Ver ¿Qué pasó antes del Big Bang?)

En cambio, supongamos que el universo comenzó en un estado de gran entropía, que es el estado más natural. Un buen candidado para semejante estado es un espacio vacío. Como cualquier estado de alta entropía, la tendencia del espacio vacío permanecerá así, sin cambios. Por lo que el problema es:¿Cómo obtenemos nuestro universo actual de un desolado y tranquilo espacio-tiempo? El secreto podría residir en la existencia de la energía oscura.

En presencia de energía oscura, el espacio vacío no es completamente vacío. Fluctuaciones de campos cuánticos dan lugar a una temperatura muy baja – enormemente más baja que la temperatura del universo actual pero no exactamente el cero absoluto. Todos los campos cuánticos experimentan fluctuaciones térmicas en ese universo. Eso significa que no es perfectamente inactivo; si esperamos lo suficiente, partículas individuales e inclusive sustanciales colecciones de partículas fluctuarán hacia su existencia, sólo para desaparecer otra vez en el vacío. (Estas son partículas reales, en oposición a las partículas “virtuales” de corta vida que el espacio vacío contiene incluso en ausencia de energía oscura).

Este artículo continúa en La flecha del tiempo (Parte III)

Publica: Blog de emilio silvera

May

18

La Flecha del Tiempo III

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Cosmología ~

Clasificado en Cosmología ~

Comments (0)

Comments (0)

Las leyes básicas de la física funcionan igualmente bien hacia adelante que hacia atrás en el tiempo, pero percibimos el tiempo moviéndose sólo en una dirección, hacia el futuro. ¿Porqué?

Para dar cuenta de esto, debemos hurgar en la prehistoria del Universo, a un tiempo anterior al Big Bang. Nuestro Universo podría ser parte de un multiverso mucho mayor, que como un todo sea simétrico-temporal. El tiempo quizás vaya hacia atrás en otros universos.

Continuación de La flecha del tiempo (Parte II)

Lo que sigue es una traducción del artículo de Sean M. Carroll en Scientific American, titulado Does Time Run Backward in Other Universes?

Dada la longitud del artículo, se publicará en tres partes.

Entre las cosas que pueden fluctuar hacia la existencia están las pequeñas regiones de energía oscura ultradensa. Si las condiciones son las correctas, esa región puede sufrir la inflación y cerrarse para formar un universo separado por su cuenta – un universo bebé. Nuestro universo podría ser el hijo de otro universo.

Superficialmente, este escenario tiene un parecido con la inflación estándar. La diferencia es la naturaleza de las condiciones iniciales. En la forma estándar, la región surge en un enfervorizante universo fluctuante, en el que la mayor parte de las fluctuaciones produjeron nada parecido a la inflación. Sería mucho más probable para el universo, fluctuar directamente en un big bang caliente, salteándose el estadío inflacionario completamente. De hecho, en cuanto concierne a la entropía, sería mucho más probable para el universo fluctuar directamente hacia la configuración que vemos hoy, sorteando los pasados 14 mil millones de años de evolución cósmica.

En nuestro nuevo escenario, el universo preexistente no fue nunca fluctuante al azar; estaba en un estado muy específico: espacio vacío. Lo que esta teoría afirma – y que debe probarse- es que la manera más probable de crear universos como el nuestro de un estado preexistente es ir a través de un período de inflación, en vez de fluctuar directamente. Nuestro univeso, en otras palabras, es una fluctuante pero no uno azaroso.

Opmeit Led Ahcelf

Este escenario, propuesto en 2004 por Jennifer Chen de la Universidad de Chicago y yo, provee una provocativa solución al origen de la asimetría en nuestro universo observable: vemos sólo una pequeña parte de toda la imagen, y ese campo mayor es simétrico en el tiempo. La entropía puede crecer sin límite a través de la creación de nuevos univesos.

Aún mejor, esta historia puede ser contada hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Imagine que empezamos con espacio vacío en cierto momento particular y lo vemos evolucionar hacia el futuro y hacia el pasado. (Va hacia ambos lados porque no estamos presumiendo una unidireccional flecha del tiempo). Los bebés universos fluctúan hacia la existencia en ambas direcciones del tiempo, finalmente vaciándose y dando a luz sus propios bebés. A escalas ultragrandes, semejante multiverso se vería estadísticamente simétrico con respecto al tiempo – ambos, pasado y futuro, tendrían nuevos universos fluctuando hacia la vida y proliferando. Cada uno de ellos experimentaría una flecha del tiempo, pero la mitad tendrían una flecha que estaría en reversa con respecto a la flecha de otros.

La idea de un universo con una flecha del tiempo hacia atrás podría parecer alarmante. Si conociéramos a alguien de un univeso así, ¿se acordarían del futuro? Felizmente, no hay peligro para tal encuentro. En el escenario que estamos describiendo, los únicos lugares donde el tiempo parece ir hacia atrás están enormemente lejos en nuestro pasado, mucho antes del big bang. En medio hay una amplia expansión del universo en la que el tiempo no parece correr en absoluto; casi no existe materia y la entropía no evoluciona. Cualquier ser que viva en una de estas regiones de tiempo revertido no nacería viejo y moriría joven, ni nada fuero de lo ordinario. Para ellos, el tiempo fluiría en una forma convencional. Sería sólo al comparar su universo con el nuestro que algo parecería fuera de lo normal: nuestro pasado es su futuro y viceversa. Pero semejante comparación es puramente hipotética, ya que no podemos llegar allí y ellos no pueden llegar aquí.

Por ahora, el jurado está fuera de nuestro modelo. Los cosmólogos han contemplado la idea de bebés universos por muchos años, pero no entendemos el proceso de nacimiento. Si las fluctuaciones cuánticas pudieran crear nuevos universos, también podrían crear muchas otras cosas – por ejemplo, una galaxia entera. Para que un escenario como el nuestro explique el universo que vemos, debe predecir que la mayoría de las galaxias surgen en el período posterior al big bang – como eventos y no sólo fluctuaciones en otro universo vacío. Si no, nuestro universo parecería muy anormal.

Pero la lección para llevarnos a casa no es un escenario particular para la estructura del espacio-tiempo a ultragrandes escalas. Es la idea que una increíble característica de nuestro cosmos observable – la flecha del tiempo, surgiendo de condiciones de muy baja entropía en el universo temprano- puede proveernos pistas acerca de la naturaleza del universo no-observable.

Como se mencionó al principio de este artículo, es bueno tener una imagen que concuerde con los datos, pero los cosmólogos quieren más que eso: buscamos un entendimiento a las leyes de la naturaleza y de nuestro particular univeso en la que todo tenga sentido para nosotros. No queremos ser reducidos a aceptar las extrañas características de nuestro universo como hechos brutos. La dramática asimetría del tiempo de nuestro cosmos observable parece ofrecernos una pista sobre algo más profundo -un clave hacia el funcionamiento esencial del espacio y el tiemp. Nuestra tarea como físicos es usar esta y otras pistas para armar una poderosa imagen.

Si el universo observable fuera todo lo que existe, sería casi imposible dar cuenta de la flecha del tiempo en una forma natural. pero si el universo a nuestro alrededor es un pequeña parte de una imagen mucho mayor, nuevas posibilidades se presentan. Podemos concebir nuestro porción de universo como una pieza de un rompecabezas, parte de la tendencia de un sistema mayor para incrementar su entropía sin límites en el pasado lejano y el futuro distante. Parafraseando al físico Edward Tyron, el big bang es fácil de entender si no es el comienzo de todo sino una de esas cosas que ocurren de tiempo en tiempo.

Otros investigadores están trabajando en ideas similares, y más y más cosmólogos están tomando seriamente el problema que genera la flecha del tiempo. Es suficientemente fácil ver la flecha -todo lo que debe hacer es mezclar un poco de leche a su café. Mientras lo revuelve, puede contemplar cómo es simple acto puede ser rastreado todo el camino hacia el comienzo de nuestro universo observable y quizás más allá.

Esta historia fue impresa originalmente como “El comienzo cósmico de la flecha del tiempo”.

Acerca del autor

Sean M. Carroll es un investigador senior asociado en física en el California Institute of Technology. Su investigación alcanza la cosmología, física de partículas y la teoría general de la relatividad de Einstein, con particular experiencia en energía oscura. Ha sido galardonado con becas de investigación de las fundaciones Sloan y Packard, así como el Consejo de Enseñanza de Estudiantes Gradudados de M.I.T y la Universidad Villanova. Fuera de lo académico, Carroll es mejor conocido como un contribuyente al blog Cosmic Variance, que no es sólo uno de los blogs de ciencia más serios sino la forma en que conoció a su esposa, la escritora de ciencia Jennifer Ouellette.

La historia del Universo Observable

Aquí hay una línea de tiempo de los eventos importantes en la historia de nuestro universo observable, de acuerdo a la cosmología convencional:

-El espacio está vacío, caracterizándose sólo por una pequeña cantidad de energía de vacío y una ocasional partícula de larga longitud de onda formada vía fluctuaciones de los campos cuánticos que tiñen el espacio.

-Una radiación de alta intensidad barre de pronto el universo, en una forma esférica enfocándose en un punto en el espacio. Cuando la radiación colecta todo en ese punto, un “agujero blanco” se formó.

-El agujero blanco gradualmente crece a miles de millones de veces la masa del sol, a través de la acreción de radiación adicional de la decreciente temperatura.

-Otros agujeros blancos comienzan a aproximarse desde miles de millones de años luz. Forman una distribución homogénea, moviéndose lentamente uno hacia el otro.

-Los agujeros blancos comienzan a perder masa al eyectar gas, polvo y radiación al entorno circundante.

-El gas y polvo ocasionalmente implosionan para formar estrellas, que se esparcen hasta galaxias alrededor de los agujeros blancos.

-Como los agujeros blancos, las estrellas reciben radiación. Usan la energía de esta radiación para convertir elementos pesados en otros más livianos.

Las estrellas se dispersan en gas, que gradualmente se suaviza a través del espacio; la materia como un todo continúa moviéndose junta y crece más densamente.

-El universo se vuelve cada vez más caliente y denso, finalmente contrayéndose hacia un big crunch.

Es innecesario decir que esta no es la forma usual de describir la historia de nuestro universo. Es la secuencia convencional de eventos contados hacia atrás en el tiempo. Pero las leyes de la física trabajan igualmente bien hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Así, esta secuencia es tan legítima como la usual. Sirve al propósito de llevar a casa cuán improbable es realmente la historia de nuestro universo observable.

S.M.C.

Preguntas frecuentes de La Flecha del Tiempo

Si la entropía siempre se incrementa, ¿cómo se forman los objetos de baja entropía?

La ley de entropía se aplica a sistemas cerrados. No prohibe el decrecimiento de la entropía en sistemas abiertos, incluyendo gallinas. Una gallina toma energía y realiza un gran esfuerzo en producir un huevo.

¿Ningún proceso de partículas tiene una flecha del tiempo?

El decaimiento de algunas partículas elementales, como los kaons neutrales, ocurren más frecuentemente en una dirección del tiempo que en otra. (Los físicos no necesitan viajar atrás en el tiempo para observar esta asimetría, ellos infieren esto de experimentos sobre propiedades de las partículas). Pero estos procesos son reversibles, a diferencia del crecimiento de la entropía, por lo que no explican la flecha del tiempo. El modelo estándar de la física de partículas no parece ser de ayuda en explicar la baja entropía del universo temprano.

¿La mecánica cuántica tiene una flecha del tiempo?

De acuerdo a la interpretación estándar de la mecánica cuántica, la medición de un sistema causa una función de onda que “colapsa”, un proceso que es asimétrico en el tiempo. Pero la razón de que las funciones de onda colapsen pero nunca “des-colapsen” es la misma razón por la que los huevos se rompen y no se “des-rompen”, porque el colapso incrementa la entropía del universo. La mecánica cuántica no explica porqué la entropía fue baja en primer lugar.

¿Porqué recordamos el pasado y no el futuro?

Formar una memoria confiable requiere que el pasado esté ordenado – esto es, tenga una baja entropía. Si la entropía es alta, casi todos los “recuerdos” serían fluctuaciones al azar, completamente desvinculadas de lo que realmente pasó en el pasado.

¿Es testeable la teoría del multiverso?

La idea de que el univeso se extiende mucho más allá de lo que vemos no es realmente una teoría – es una predicción hecha por ciertas teorías de la mecánica cuántica y gravedad. La verdad es que es una predición difícil de probar. Pero todas las teorías de la física nos fuerzan a ir más allá de lo que podemos ver directamente. Por ejemplo, nuestro mejor modelo actual para el origen de la estructura cósmica, el escenario inflacionario, requiere que entendamos las condiciones incluso antes de la inflación.

Las partes anteriores de esta nota son:

La flecha del tiempo (Parte I)

La flecha del tiempo (Parte II)

Fuentes y links relacionados

Does Time Run Backward in Other Universes?

Destino último del universo

Sobre las imágenes

Imagen de Lucy Reading-Ikkanda

Restaurando la simetría del tiempo

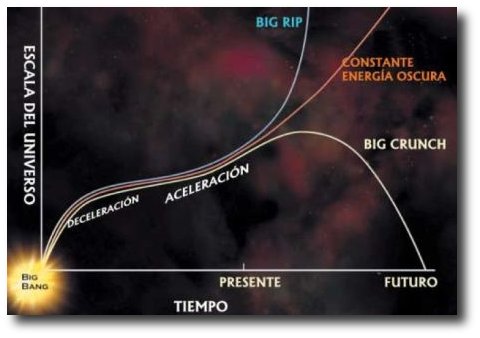

De acuerdo al modelo estándar de la cosmología, el universo comenzó como un gas casi uniforme y finalizará como espacio vacío, es decir, que va de baja entropía a alta entropía, una condicional final que los físicos llaman “heat death” o “Muerte del calor”. Pero este modelo falla en explicar qué configuró el estadio incial de baja entropía. El modelo del autor añade un período de prehistoria. El universo comenzó vacío y terminará igual. La aparición de estrellas y galaxias es una desviación temporaria de su condición usual de equilibrio.

Cuadro por cuadro

Prehistoria:

El espacio está casi vacío.

Los campos cuánticos en una región fluctúan.

El espacio se infla.

La inflación termina y llena el espacio con un casi primordial casi uniforme.

Los agrupamientos forman galaxias.

El universo actual.

La expansión acelerada empuja las galaxias fuera de vista.

Cada galaxia colpasa hacia un agujero negro que se evaporan a un gas difuso.

El espacio es casi vacío.

Publica: Blog de emilio silvera

May

18

Sobre la Mecánica Cuántica

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (4)

Comments (4)

La teoría cuántica, recordémoslo, afirma que para todo objeto existe una función de onda que mide la probabilidad de encontrar dicho objeto en un cierto punto del espacio y del tiempo. La teoría cuántica afirma también que nunca se conoce realmente el estado de una partícula hasta que se haya hecho una observación. Antes de que haya una medida, la partícula puede estar en uno de entre una diversidad de estados, descritos por la función de onda de Schrödinger. Por consiguiente, antes de que pueda hacerse una observación o medida, no se puede conocer realmente el estado de la partícula. De hecho, la partícula existe en un estado ultramundano, una suma de todos los estados posibles, hasta que se hace una medida.

Cuando esta idea fue propuesta por primera vez por Niels Bohr y Werner Heisemberg, Einstein se revolvió contra ella. “¿Existe la luna sólo porque la mira un ratón?“, le gustaba preguntar. Según la teoría cuántica, en su más estricta interpretación, la Luna, antes de que sea observada, no existe realmente tal como la conocemos. “La Luna puede estar, de hecho, en uno cualquiera de entre un número infinito de estados, incluyendo el estado de estar en el cielo, de estar explotando, o de no estar allí en absoluto. Es el proceso de medida que consiste en mirarla el que decide que la Luna está girando realmente alrededor de la Tierra“. Decía Einstein con ironía.

May

17

¿La teoría cuántica y la Gravedad, dentro de las cuerdas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (2)

Comments (2)

Sí, a veces la Física, parece un Carnaval. Imaginamos universos que… ¿serán posibles?

Las teorías de cuerdas [TC’s] no son una invención nueva, ni mucho menos. La primera TC se inventó a finales de los años sesenta del siglo XX en un intento para encontrar una teoría para describir la interacción fuerte. La idea medular consistía en que partículas como el protón y el neutrón podían ser consideradas como ondas de «notas de una cuerda de violín». La interacción fuerte entre las partículas correspondería a fragmentos de cuerda que se extenderían entre pequeños pedacitos de cuerda, como las telas que forman algunos simpáticos insectos. Para que esta teoría proporcionase el valor observado para la interacción fuerte entre partículas, las cuerdas tendrían que ser semejantes a las de un violín, pero con una tensión de alrededor de unas diez toneladas.

La primera expresión de las TC’s fue desarrollada por Jöel Scherk, de París, y John Schwuarz, del Instituto de Tecnología de California, quienes en el año 1974 publicaron un artículo en el que demostraban que la TC podía describir la fuerza gravitatoria, pero sólo si la tensión en la cuerda se tensiometrara alrededor de un trillón de toneladas métricas. Las predicciones de la teoría de cuerdas serían las mismas que las de la relatividad general a escala de longitudes normales, pero diferirían a distancias muy pequeñas, menores que una trillonésima de un cm. Claro está, que en esos años, no recibieron mucha atención por su trabajo.

Ahora se buscan indicios de la teoría de cuerdas en los grandes aceleradores de partículas donde parece que algunos indicios nos dicen que se va por el buen camino, sin embargo, nuestros aceleradores más potentes necesitarían multiplicar por un número muy elevado su potencia para poder, comprobar la existencia de las cuerda situadas a una distancia de 10-35 m, lugar al que nos será imposible llegar en muchas generaciones. Sin embargo, en las pruebas que podemos llevar a cabo en la actualidad, aparecen indicios de una partlicula de espín 2 que todos asocian con el esquivo Gravitón, y, tal indicio, nos lleva a pensar que, en la teoría de supercuerdad, está implícita una Teoría Cuántica de la Gravedad.

Los motivos que tuvo la comunidad científica, entonces, para no brindarle la suficiente atención al trabajo de Scherk y Schwuarz, es que, en esos años, se consideraba más viable para describir a la interacción fuerte a la teoría basada en los quarks y los gluones, que parecía ajustarse mucho mejor a las observaciones. Desafortunadamente, Scherk murió en circunstancias trágicas (padecía diabetes y sufrió un coma mientras se encontraba solo en su estudio). Así, Schwuarz se quedó solo, en la defensa de la teoría de cuerdas, pero ahora con un valor tensiométrico de las cuerdas mucho más elevado.

Pero con los quarks, gluones y también los leptones, en la consecución que se buscaba, los físicos entraron en un cuello de botella. Los quarks resultaron muy numerosos y los leptones mantuvieron su número e independencia existencial, con lo cual seguimos con un número sustancialmente alto de partículas elementales (60), lo que hace que la pregunta ¿son estos los objetos más básicos?

Si esos sesenta objetos fuesen los más básicos, entonces también aflora otra pregunta ¿por qué son como son y por qué son tantos? Los físicos quisieran poder decir «salen de esto», o «salen de esto y aquello», mencionar dos principios bien fundamentales y ojalá tan simples que puedan ser explicados a un niño. La respuesta «porque Dios lo quiso así» posiblemente a muchos les cause «lipotimia», ya que esa respuesta nos lleva a reconocer nuestra ignorancia y, además, la respuesta que esperamos no pertenece al ámbito de la religión. Por ahora, ¿cuál es la última que puede dar la ciencia?

El cuello de botella incentivó a que se encendiera una luz de esperanza. En 1984 el interés por las cuerdas resucitó de repente. Se desempolvaron las ideas de Kaluza y Klein, como las que estaban inconclusas de Scherk y Schwuarz. Hasta entonces, no se habían hecho progresos sustanciales para explicar los tipos de partículas elementales que observamos, ni tampoco se había logrado establecer que la supergravedad era finita.

El ser humano –en función de su naturaleza– cuando se imagina algo muy pequeño, piensa en un puntito de forma esférica. Los físicos también son seres de este planeta y, para ellos, las partículas elementales son como puntitos en el espacio, puntos matemáticos, sin extensión. Son sesenta misteriosos puntos y la teoría que los describe es una teoría de puntos matemáticos. La idea que sugieren las TC’s es remplazar esos puntos por objetos extensos, pero no como esferitas sino más bien como cuerdas. Mientras los puntos no tienen forma ni estructura, las cuerdas tienen longitud y forma, extremos libres como una coma “,” (cuerda abierta), o cerradas sobre sí misma como un circulito. Si el punto es como una esferita inerte de la punta de un elastiquito, la cuerda es el elástico estirado y con él se pueden hacer círculos y toda clase de figuras. Está lleno de posibilidades.

Muchas son las imágenes que se han elaborado para representar las cuerdas y, como nadie ha visto nunca ninguna, cualquiera de ellas vale para el objetivo de una simple explicación y, las cuerdas que se han imaginado han tomado las más pintorescas conformaciones para que, en cada caso, se adapten al modelo que se expone.

diferencia entre un punto y una coma. Según la teoría de cuerdas importa, y mucho. Por su extensión, a diferencia del punto, la cuerda puede vibrar. Y hacerlo de muchas maneras, cada modo de vibración representando una partícula diferente. Así, una misma cuerda puede dar origen al electrón, al fotón, al gravitón, al neutrino y a todas las demás partículas, según cómo vibre. Por ello, la hemos comparado con la cuerda de un violín, o de una guitarra, si se quiere.

Al dividir la cuerda en dos, tres, cuatro, cinco, o más partes iguales, se generan las notas de la escala musical que conocemos, o técnicamente, los armónicos de la cuerda. En general, el sonido de una cuerda de guitarra o de piano es una mezcla de armónicos. Según la mezcla, la calidad (timbre) del sonido. Si distinguimos el tono de estos instrumentos, es por la «receta» de la mezcla en cada caso, por las diferentes proporciones con que cada armónico entra en el sonido producido. Pero, también es posible hacer que una buena cuerda vibre en uno de esos armónicos en particular, para lo cual hay que tocarla con mucho cuidado. Los concertistas lo saben, y en algunas obras como los conciertos para violín y orquesta, usan este recurso de «armónicos». Así, la naturaleza, con su gran sabiduría y cuidado para hacer las cosas, produciría electrones, fotones, gravitones, haciendo vibrar su materia más elemental, esa única y versátil cuerda, en las diversas (infinitas) formas que la cuerda permite.

Una partícula ocupa un punto del espacio en todo momento. Así, su historia puede representarse mediante una línea en el espaciotiempo que se le conoce como «línea del mundo». Por su parte, una cuerda ocupa una línea en el espacio, en cada instante de tiempo. Por tanto, su historia en el espaciotiempo es una superficie bidimensional llamada la «hoja del mundo». Cualquier punto en una hoja del mundo puede ser descrito mediante dos números: uno especificando el tiempo y el otro la posición del punto sobre la cuerda. Por otra parte, la hoja del mundo es una cuerda abierta como una cinta; sus bordes representan los caminos a través del espaciotiempo (flecha roja) de los extremos o comas de la cuerda (figura 12.05.03.02). La hoja del mundo de una cuerda cerrada es un cilindro o tubo (figura 12.05.03.03); una rebanada transversal del tubo es un círculo, que representa la posición de la cuerda en un momento del tiempo.

No cabe duda que, de ser ciertas las TC’s, el cuello de botella queda bastante simplificado. Pasar de sesenta objetos elementales a una sola coma o circulito es un progreso notable. Entonces, ¿por qué seguir hablando de electrones, fotones, quarks, y las demás?

Que aparentemente las cosas se simplifican con las TC’s, no hay duda, pero desafortunadamente en física las cosas no siempre son como parecen. Para que una teoría sea adoptada como la mejor, debe pasar varias pruebas. No basta con que simplifique los esquemas y sea bella. La teoría de las cuerdas está –se puede decir– en pañales y ha venido mostrado distintas facetas permeables. Surgen problemas, y se la deja de lado; se solucionan los problemas y una avalancha de trabajos resucitan la esperanza. En sus menos de treinta años de vida, este vaivén ha ocurrido más de una vez.

Uno de los problemas que más afecta a la cuerda está ligado con su diminuto tamaño. Mientras más pequeño algo, más difícil de ver. Es una situación que se agudiza en la medida que se han ido corrigiendo sus permeabilidades. En sus versiones más recientes, que se llaman supercuerdas, son tan superpequeñas que las esperanzas de ubicarlas a través de un experimento son muy remotas. Sin experimentos no podemos comprobar sus predicciones ni saber si son correctas o no. Exagerando, es como una teoría que afirmara que los angelitos del cielo tienen alitas. ¿Quién la consideraría seriamente?

La propia base conceptual de la teoría comporta problemas. Uno de ellos, es el gran número de dimensiones que se usan para formularla. En algunos casos se habla de 26 o, en el mejor, de 10 dimensiones para una cuerdita: espacio (son 3), tiempo (1) y otras seis (o 22) más, que parecen estar enroscadas e invisibles para nosotros. Por qué aparecieron estas dimensiones adicionales a las cuatro que nos son familiares y por qué se atrofiaron en algún momento, no lo sabemos. También, la teoría tiene decenas de miles de alternativas aparentemente posibles que no sabemos si son reales, si corresponden a miles de posibles universos distintos, o si sólo hay una realmente posible. Algunas de estas versiones predicen la existencia de 496 fuerzones, partículas como el fotón, que transmiten la fuerza entre 16 diferentes tipos de carga como la carga eléctrica. Afirmaciones como éstas, no comprobables por la imposibilidad de hacer experimentos, plagan la teoría de cuerdas. Quienes alguna vez intentaron trabajar matemáticamente en las cuerdas, muchas veces deben haber pensado de que lo que estaban calculando más se asemejaba a juegos de ejercicios que la consecución de una base matemática teórica tras objetivo de dar un paso trascendental en el conocimiento de la naturaleza. Ahora, los que tienen puesta su fe en ella suelen afirmar que se trata de una teoría que se desfasó de la natural evolución de la física, que su hallazgo fue un accidente, y no existe aún el desarrollo matemático para formularla adecuadamente.

En las teorías de cuerdas, lo que anteriormente se consideraba partículas, se describe ahora como ondas viajando por las cuerdas, como las notas musicales que emiten las cuerdas vibrantes de un violín. La emisión o absorción de una partícula por otra corresponde a la división o reunión de cuerdas.

La Teoría de cuerdas trata de incorparar la Gravedad a las otras tres fuerzas y completar así el panorama actual de la Física de Partículas en el Modelo Estándar en el que sólo están incluídas estas tres interacciones de arriba, la Gravedad queda fuera por surgir infinitos no renormalizables que, desaparecen en la Teoría de supercuerdas de 26 dimensdiones de espacio tiempo para los Bosones y de 10 y 11 dimensiones de espacio tiempo para los Ferniones.

El trabajo que aquí hemos leido lo he obtenido de fuentes diversas y, como tantos otros, nos dice más o menos lo que todos. La realidad de la Teoría de supercuerdas está en que no podemos llegar a ese límite necesario de los 10-35 m, donde supuestamente, está instalada la cuerda, y, como llegar a esa distancia nos exige una energía de 1019 GeV con la que no podemos ni soñar. Seguirán, por mucho tiempo, las especulaciones y cada cual, tendrá su idea, su propia teoría, toda vez que, ninguna de ellas podrá ser verificadas y mientras eso sea así (que lo es), todas las teorías tendrán la posibilidad de ser refrendadas…algún día.

- ¿Dónde estarán las respuestas?

Sin embargo, una cosa es cierta, es la única teoría, la de supercuerdas, que nos da cierta garantía de que vamos por el buen camino, en su desarrollo aparecen indicios confirmados por los experimentos, como por ejemplo, la aparici´çon de una partícula de espín 2, el Gravitón que nos lleva a pensar que, en la teoría de supercuerdas está integrada una teoría Cuántica de la Gravedad que nos, podrá llevar, hasta esos primeros momentos del Big Bang que ahora quedan tan oscuros a la vista de los observadores y, de la misma manera, nos dejará entrar en la Singularidad de un Agujero Negro para poder ver (al fin) lo que allí pueda haber, qué clase de partículas o de materia se ha podido formar en un material tan extremadamente denso como el de la singularidad.

Habrá que tener paciencia con la Teoría de cuerdas y con el hallazgo tan esperado del Gravitón que nos confirmará, al fín, que la Gravedad como las demás interacciones, también está cuantizada y tiene su Bosón transmisor. De lo que no acabo de estar seguro es…del hecho en sí, de que podamos univer la Gravedad con la cuántica…¡son tan dispares! y habitan en reinos tan diferentes.

emilio silvera

May

17

Todo se degrada con el paso del Tiempo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Entropía ~

Clasificado en El Universo y la Entropía ~

Comments (5)

Comments (5)

Laboratorio estelar, la cuna de los mundos.

Cuando me sumerjo en los misterios y maravillas que encierra el universo, no puedo dejar de sorprenderme por sus complejas y bellas formaciones, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que están presentes, los objetos que lo pueblan, y, esa presencia invisible que permea todo el espacio y que se ha dado en denominar océano y campos de Higgs, allí donde reside esa clase de energía exótica, ese nuevo éter que, en definitiva hace que el Universo funcione tal como lo podemos ver. Existen muchos parámetros del Cosmos que aún no podemos comprender y que, de momento, sólo sabemos presentir, es como si pudiéramos ver la sombra de algo que no sabemos lo que es.

Todo el Universo conocido nos ofrece una ingente cantidad de objetos que se nos presentan en formas de estrellas y planetas, extensas nebulosas formadas por explosiones de supernovas y que dan lugar al nacimiento de nuevas estrellas, un sin fin de galaxias de múltiples formas y colores, extraños cuerpos que giran a velocidades inusitadas y que alumbran el espacio como si de un faro se tratara, y, hasta objetos de enormes masas y densidades infinitas que no dejan escapar ni la luz que es atrapada por su fuerza de gravedad.

Ya nos gustaría saber qué es, todo lo que observamos en nuestro Universo

Sin embargo, todo eso, está formado por minúsculos e infinitesimales objetos que llamamos quarks y leptones, partículas elementales que se unen para formar toda esa materia que podemos ver y que llamamos Bariónica pudiendo ser detectada porque emite radiación. Al contrario ocurre con esa otra supuesta materia que llamamos oscura y que, al parecer, impregna todo el universo conocido, ni emite radiación ni sabemos a ciencia cierta de qué podrá estar formada, y, al mismo tiempo, existe también una especie de energía presente también en todas partes de la que tampoco podemos explicar mucho.

Pensemos por ejemplo que un átomo tiene aproximadamente 10-8 centímetros de diámetros. En los sólidos y líquidos ordinarios los átomos están muy juntos, casi en contacto mutuo. La densidad de los sólidos y líquidos ordinarios depende por tanto del tamaño exacto de los átomos, del grado de empaquetamiento y del peso de los distintos átomos.

Isaac Asimov en uno de sus libros nos explicó que, los sólidos ordinarios, el menos denso es el hidrógeno solidificado, con una densidad de 0’076 gramos por cm3. El más denso es un metal raro, el osmio, con una densidad de 22’48 gramos/cm3. Si los átomos fuesen bolas macizas e incompresibles, el osmio sería el material más denso posible, y un centímetro cúbico de materia jamás podría pesar ni un kilogramo, y mucho menos toneladas.

Ese puntito blanco del centro de la Nebulosa planetaria, es mucho más denso que el osmio, es una enana blanca, y, sin embargo, no es lo más denso que en el Universo podemos encontrar. Cualquier estrella de neutrones es mucho más densa y, no hablemos de los agujeros negros, de su singularidad.

Pero los átomos no son macizos. El físico neozelandés experimentador por excelencia, Ernest Ruthertord, demostró en 1909 que los átomos eran en su mayor parte espacio vacío. La corteza exterior de los átomos contiene sólo electrones ligerísimos, mientras que el 99’9% de la masa del átomo está concentrada en una estructura diminuta situada en el centro: el núcleo atómico.

El núcleo atómico tiene un diámetro de unos 10-15 cm (aproximadamente 1/100.000 del propio átomo). Si los átomos de una esfera de materia se pudieran estrujar hasta el punto de desplazar todos los electrones y dejar a los núcleos atómicos en contacto mutuo, el diámetro de la esfera disminuiría hasta un nivel de 1/100.000 de su tamaño original. De manera análoga, si se pudiera comprimir la Tierra hasta dejarla reducida a un balón de núcleos atómicos, toda su materia quedaría reducida a una esfera de unos 130 metros de diámetro. En esas mismas condiciones, el Sol mediría 13’7 km de diámetro en lugar de los 1.392.530 km que realmente mide. Y si pudiéramos convertir toda la materia conocida del universo en núcleos atómicos en contacto, obtendríamos una esfera de sólo algunos cientos de miles de km de diámetro, que cabría cómodamente dentro del cinturón de asteroides del Sistema Solar.

El calor y la presión que reinan en el centro de las estrellas rompen la estructura atómica y permiten que los núcleos atómicos empiecen a empaquetarse unos junto a otros. Las densidades en el centro del Sol son mucho más altas que la del osmio, pero como los núcleos atómicos se mueven de un lado a otros sin impedimento alguno, el material sigue siendo un gas. Hay estrellas que se componen casi por entero de tales átomos destrozados. La compañera de la estrella Sirio es una “enana blanca” no mayor que el planeta Urano, y sin embargo tiene una masa parecida a la del Sol.

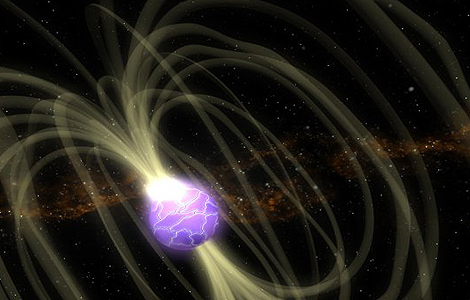

Los núcleos atómicos se componen de protones y neutrones. Ya hemos dicho antes que todos los protones tienen carga eléctrica positiva y se repelen entre sí, de modo que en un lugar dado no se pueden reunir más de un centenar de ellos. Los neutrones, por el contrario, no tienen carga eléctrica y en condiciones adecuadas pueden estar juntos y empaquetados un enorme número de ellos para formar una “estrella de neutrones”. Los púlsares, según se cree, son estrellas de neutrones en rápida rotación.

Estas estrellas se forman cuando las estrellas de 2 – 3 masas solares, agotado el combustible nuclear, no pueden continuar fusionando el hidrógeno en helio, el helio en oxígeno, el oxigeno en carbono, etc, y explotan en supernovas. Las capas exteriores se volatilizan y son expulsados al espacio; el resto de la estrella (su mayor parte), al quedar a merced de la fuerza gravitatoria, es literalmente aplastada bajo su propio peso hasta tal punto que los electrones se funden con los protones y se forman neutrones que se comprimen de manera increíble hasta que se degeneran y emiten una fuerza que contrarresta la gravedad, quedándose estabilizada como estrella de neutrones.

Representación artística

El Gran Telescopio Canarias (GTC), instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), ha obtenido imágenes de una profundidad “sin precedentes” de una estrella de neutrones del tipo magnetar, de las que se conocen seis. Si el Sol se convirtiera en una estrella de neutrones, toda su masa quedaría concentrada en una pelota cuyo diámetro sería de 1/100.000 del actual, y su volumen (1/100.000)3, o lo que es lo mismo 1/1.000.000.000.000.000 (una milmillonésima) del actual. Su densidad sería, por tanto, 1.000.000.000.000.000 (mil billones) de veces superior a la que tiene ahora.

La densidad global del Sol hoy día es de 1’4 gramos/cm3. Una estrella de neutrones a partir del Sol tendría una densidad que se reflejaría mediante 1.400.000.000.000.000 gramos por cm3. Es decir, un centímetro cúbico de una estrella de neutrones puede llegar a pesar 1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de toneladas). ¡Qué barbaridad!

Objetos como estos pueblan el universo, e incluso más sorprendentes todavía, como es el caso de los agujeros negros explicado en páginas anteriores de este mismo trabajo. Cuando hablamos de las cosas del universo estamos hablando de cosas muy grandes. Cualquiera se podría preguntar, por ejemplo: ¿hasta cuándo podrá mantener el Sol la vida en la Tierra? Está claro que podrá hacerlo mientras radie energía y nos envie luz y calor que la haga posible tal como la conocemos.

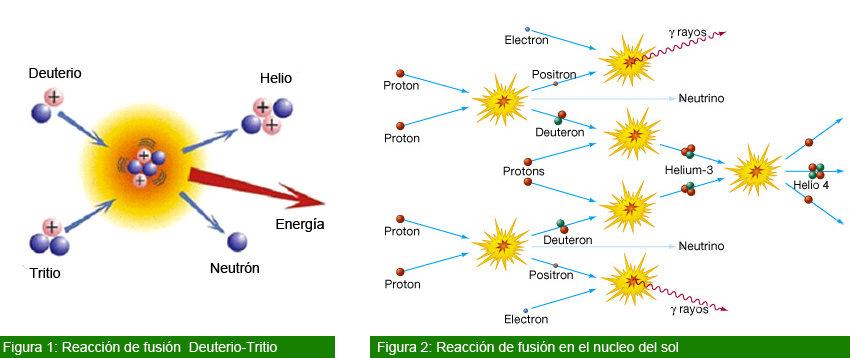

Como ya explicamos antes, la radiación del Sol proviene de la fusión del hidrógeno en helio. Para producir la radiación vertida por el sol se necesita una cantidad ingente de fusión: cada segundo tienen que fusionarse 654.600.000 toneladas de hidrógeno en 650.000.000 toneladas de helio (las 4.600.000 toneladas restantes se convierten en energía de radiación y las pierde el Sol para siempre. La ínfima porción de esta energía que incide sobre la Tierra basta para mantener toda la vida en nuestro planeta).

Los rayos del Sol que envían al planeta Tierra su luz y su calor, también forma parte del Universo, al mismo tiempo que hace posible la vida en un planeta maravilloso que es el habitat de millones de especies, unas más inteligentes que otras en relación al roll que, a cada una, le tocó desempañar.

Nadie diría que con este consumo tan alto de hidrógeno por segundo, el Sol pudiera durar mucho tiempo, pero es que ese cálculo no tiene encuenta el enorme tamaño del Sol. Su masa totaliza 2.200.000.000.000.000. 000.000.000.000 (más de dos mil cuatrillones) de toneladas. Un 53% de esta masa es hidrógeno, lo cual significa que el Sol contiene en la actualidad una cantidad de 1.166.000.000.000.000.000.0000.0000.000 toneladas.

Para completar datos diré que el resto de la masa del Sol es casi todo helio. Menos del 0’1 por 100 de su masa está constituido por átomos más complicados que el helio. El helio es más compacto que el hidrógeno. En condiciones idénticas, un número dado de átomos de helio tiene una masa cuatro veces mayor el mismo número de átomos de hidrógeno. O dicho de otra manera: una masa dada de helio ocupa menos espacio que la misma masa de hidrógeno. En función del volumen – el espacio ocupado –, el Sol es hidrógeno en un 80 por ciento.

Si suponemos que el Sol fue en origen todo hidrógeno, que siempre ha convertido hidrógeno en helio al ritmo dicho de 4.654 mil toneladas por segundo y que lo seguirá haciendo hasta el final, se calcula que ha estado radiando desde hace unos 4.000 millones de años y que seguirá haciéndolo durante otros cinco mil millones de años más. Pero las cosas no son tan simples. El Sol es una estrella de segunda generación, constituida a partir de gas y polvo cósmico desperdigado por estrellas que se habían quemado y explotado miles de millones de años atrás. Así pues, la materia prima del Sol contenía ya mucho helio desde el principio, lo que nos lleva a pensar que el final puede estar algo más cercano.

Por otra parte, el Sol no continuará radiando exactamente al mismo ritmo que ahora. El hidrógeno y el helio no están perfectamente entremezclados. El helio está concentrado en el núcleo central y la reacción de fusión se produce en la superficie del núcleo. Cuando el Sol se convierta en gigante roja… Nosotros tendremos que haber podido buscar la manera de salir de la Tierra para unicarnos en otros mundos, dado que, dicha fase del Sol, no permitirá la vida en nuestro planeta.

Los planetas interiores serán engullidos por nuestro Sol y, la Tierra, quedará calcinada, sus océanos se evaporarán y toda la vida, desaparecerá

Las estrellas, como todo en nuestro universo, tienen un principio y un final. La que en la imagen de arriba podemos contemplar, ha llegado al final de su ciclo, y, agotado su combustible nuclear, quedará a merced de la fuerza de la Gravedad que la convertirá en un objeto distinto del que fue durante su larga vida. Dependiendo de su masa, las estrellas se convierten en enanas blancas -el caso del Sol-, estrella de neutrones o Agujeros negros.

Espero que al lector de este trabajo (obtenido principalmente de uno original de Asimov), encargado por la Asociación Cultural “Amigos de la Física 137, e/hc”, les esté entreteniendo y sobre todo interesando los temas que aquí hemos tratado, siempre con las miras puestas en difundir el conocimiento científico de temas de la naturaleza como la astronomía y la física. Tratamos de elegir temas de interés y aquellos que han llamado la atención del público en general, explicándolos y respondiendo a preguntas cuyas respuestas seguramente querrían conocer.

La atracción gravitatoria de la Luna sobre la Tierra hace subir el nivel de los océanos a ambos lados de nuestro planeta y crea así dos abultamientos. A medida que la Tierra gira de oeste a este, estos dos bultos – de los cuales uno mira hacia la Luna y el otro en dirección contraria – se desplazan de este a oeste alrededor de la Tierra. Al efectuar este desplazamiento, los dos bultos rozan contra el fondo de los mares poco profundos, como el de Bering o el de Irlanda. Tal rozamiento convierte energía de rotación en calor, y este consumo de la energía de rotación terrestre hace que el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje vaya disminuyendo poco a poco. Las mareas actúan como freno sobre la rotación de la Tierra, y como consecuencia de ello, los días terrestres se van alargando un segundo cada mil años.

Pero no es sólo el agua del océano lo que sube de nivel en respuesta a la gravedad lunar. La corteza sólida de la Tierra también acusa el efecto, aunque en medida menos notable. El resultado son dos pequeños abultamientos rocosos que van girando alrededor de la Tierra, el uno mirando hacia la Luna y el otro en la cara opuesta de nuestro planeta. Durante ese desplazamiento, el rozamiento de una capa rocosa contra otra va minando también la energía de rotación terrestre. (Los bultos, claro está, no se mueven físicamente alrededor del planeta, sino que a medida que el planeta gira, remiten en un lugar y se forman en otro, según qué porciones de la superficie pasen por debajo de la Luna y sean atraídas por su fuerza de gravedad).

La Luna no tiene mares ni mareas en el sentido corriente. Sin embargo, la corteza sólida de la luna acusa la fuerte atracción gravitacional de la Tierra, y no hay que olvidar que ésta es 80 veces más grande que la Luna. El abultamiento provocado en la superficie lunar es mucho mayor que el de la superficie terrestre. Por tanto, si la Luna rotase en un periodo de 24 horas, estaría sometida a un rozamiento muchísimo mayor que la Tierra. Además, como nuestro satélite tiene una masa mucho menor que la Tierra, su energía total de rotación sería, ya de entrada, para periodos de rotación iguales, mucho menor.

Así pues, la Luna, con una reserva inicial de energía muy pequeña, socavada rápidamente por los grandes bultos provocados por la Tierra, tuvo que sufrir una disminución relativamente rápida de su periodo de rotación. Hace seguramente muchos millones de años debió de decelerarse hasta el punto de que el día lunar se igualó con el mes lunar. De ahí en adelante, la Luna siempre mostraría la misma cara hacia el planeta Tierra.

Esto, a su vez, congela los abultamientos en un aposición fija. Unos de ellos miran hacia la Tierra desde el centro mismo de la cara lunar que nosotros vemos, mientras que el otro está apuntando en dirección contraria desde el centro mismo de la cara lunar que no podemos ver. Puesto que las dos caras no cambian de posición a medida que la Luna gira alrededor de la Tierra, los bultos no experimentan ningún nuevo cambio ni tampoco se produce rozamiento alguno que altere el periodo de rotación del satélite. La luna continuará mostrándonos la misma cara indefinidamente; lo cual, como veis, no es ninguna coincidencia, sino la consecuencia inevitable de la gravitación y del rozamiento.

Durante unos ochenta años, por ejemplo, se pensó que Mercurio (el planeta más cercano al Sol y el más afectado por la fuerza gravitatoria solar) ofrecía siempre la misma cara al Sol, por el mismo motivo que la Luna ofrece siempre la misma cara a la Tierra. Pero se ha comprobado que, en el caso de este planeta, los efectos del rozamiento producen un periodo estable de rotación de 58 días, que es justamente dos tercios de los 88 días que constituyen el período de revolución de Mercurio alrededor del Sol.

Hay tantas cosas que aprender que el corto tiempo que se nos permite estar aquí es totalmente insuficiente para conocer todo lo que nos gustaría. ¿Hay algo más penoso que la ignorancia? Continuemos pues aprendiendo cosas nuevas.

En alguna ocasión dejé una reseña de lo que se entiende por entropía y así sabemos que la energía sólo puede ser convertida en trabajo cuando dentro del sistema concreto que se esté utilizando, la concentración de energía no es uniforme. La energía tiende entonces a fluir desde el punto de mayor concentración al de menor concentración, hasta establecer la uniformadad. La obtención de trabajo a partir de energía consiste precisamente en aprovechar este flujo.

El agua de un río está más alta y tiene más energía gravitatoria en el manantial del que mana en lo alto de la montaña y menos energía en el llano en la desembocadura, donde fluye suave y tranquila. Por eso fluye el agua río abajo hasta el mar (si no fuese por la lluvia, todas las aguas continentales fluirían montaña abajo hasta el mar y el nivel del océano subiría ligeramente. La energía gravitatoria total permanecería igual, pero estaría distribuida con mayor uniformidad).

Una rueda hidráulica gira gracias al agua que corre ladera abajo: ese agua puede realizar un trabajo. El agua sobre una superficie horizontal no puede realizar trabajo, aunque esté sobre una meseta muy alta y posea una energía gravitatoria excepcional. El factor crucial es la diferencia en la concentración de energía y el flujo hacia la uniformidad.

Esta imagen que lleva el nombre de “Noche cristalina” fue tomada en abril de 2008 en la mina de Río Tinto, en (Huelva) España. Foto: J. Henry Fair/Cortesía: Galería Gerald Peters

Y lo mismo reza para cualquier clase de energía. En las máquinas de vapor hay un depósito de calor que convierte el agua en vapor, y otro depósito frío que vuelve a condensar el vapor en agua. El factor decisivo es esta diferencia de temperatura. Trabajando a un mismo y único nivel de temperatura no se puede extraer ningún trabajo, por muy alta que sea aquella.

El término “entropía” lo introdujo el físico alemán Rudolf J. E. Clausius en 1.849 para representar el grado de uniformidad con que está distribuida la energía, sea de la clase que sea. Cuanto más uniforme, mayor la entropía. Cuando la energía está distribuida de manera perfectamente uniforme, la entropía es máxima para el sistema en cuestión. El Tiempo, podríamos decir que es el portador de una compañera que, como él mismo, es inexorable. La entropía lo cambia todo y, en un Sistema cerrado (pongamos el Universo), la entropía siempre crece mientras que la energía es cada vez menor. Todo se deteriora con el paso del tiempo.

Marzo de 2009, Carolina del Sur, Estados Unidos. Lo que vemos son los desechos de cenizas de carbón en una planta generadora de electricidad. Foto: J. Henry Fair/Cortesía: Galería Gerald Peters. De la misma manera, en el Universo, se producen transiciones de fase que desembocan en el deterioro de los objetos que lo pueblan. Nunca será lo mismo una estrella de 1ª generación que una de 3ª y, el material del que están compuestas las últimas serán más complejos y cada vez, tendrán menor posibilidad de convertirse en Nebulosas que sean capaces de crear nuevas estrellas.

Clausius observó que cualquier diferencia de energía dentro de un sistema tiende siempre a igualarse por sí sola. Si colocamos un objeto caliente junto a otro frío, el calor fluye de manera que se transmite del caliente al frío hasta que se igualan las temperaturas de ambos cuerpos. Si tenemos dos depósitos de agua comunicados entre sí y el nivel de uno de ellos es más alto que el otro, la atracción gravitatoria hará que el primero baje y el segundo suba, hasta que ambos niveles se igualen y la energía gravitatoria quede distribuida uniformemente.

Considerado como Sistema Cerrado, la Entropía no deja de aumentar en nuestro Universo a medida que el Tiempo transcurre

Clausius afirmó, por tanto, que en la naturaleza era regla general que las diferencias en las concentraciones de energía tendían a igualarse. O dicho de otra manera: que la entropía aumenta con el tiempo. El estudio del flujo de energía desde puntos de alta concentración a otros de baja concentración se llevó a cabo de modo especialmente complejo en relación con la energía térmica. Por eso, el estudio del flujo de energía y de los intercambios de energía y trabajo recibió el nombre de “termodinámica”, que en griego significa “movimiento de calor”.

Con anterioridad se había llegado ya a la conclusión de que la energía no podía ser destruida ni creada. Esta regla es tan fundamental que se la denomina “primer principio de la termodinámica”. Sin embargo, cuando la entropía ataca, la energía puede quedar congelada e inservisble. La idea sugerida por Clausius de que la entropía aumenta con el tiempo es una regla general no menos básica, y que denomina “segundo principio de la termodinámica.”

Según este segundo principio, la entropía aumenta constantemente, lo cual significa que las diferencias en la concentración de energía también van despareciendo. Cuando todas las diferencias en la concentración de energía se han igualado por completo, no se puede extraer más trabajo, ni pueden producirse cambios.

¿Está degradándose el universo?

Bueno, todos sabemos que el Universo evoluciona y, como todo, con el paso del tiempo cambia. Lo que hoy es, mañana no será. Existe una pequeña ecuación: S = k log W que, aunque pequeña y sencilla, es la mayor aportaciópn de Boltzmann y una de las ecuaciones más importantes de la Física. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notación para el logaritmo es el siguiente: S es la entropía de un Sistema; W el número de microestados posibles de sus partículas elementales y k una constante de proporcionalidad que hoy día recibe el nombre de constante de Boltzmann y cuyo valor es k = 1,3805 x 10-23 J(K (si el logaritmo se toma en base natural). En esta breve ecuación se encierra la conexión entre el micromundo y el macromundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la Física comocida como Mecánica Estadistica.

Pero esa, es otra historia.

emilio silvera

Totales: 75.628.562

Totales: 75.628.562 Conectados: 63

Conectados: 63