Oct

18

Átomos, Isótopos, Química, Elementos.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Química ~

Clasificado en Química ~

Comments (15)

Comments (15)

Un amigo profesor de Instituto me ha pedido que reponga este trabajo para que sus alumnos le lleven el pr´çoximo lunes un trabajo sobre él. Así que, no habiendo inconveniente alguno en ello, aquí queda expuesto para que los chicos tengan su base de trabajo.

———————–

Hacia 1.900 se sabía que el átomo no era una partícula simple e indivisible, como predijo Demócrito, pues contenía, al menos, un corpúsculo subatómico: el electrón, cuyo descubridor fue J. J. Thomson, el cual supuso que los electrones se arracimaban como uvas en el cuerpo principal del átomo de carga positiva.

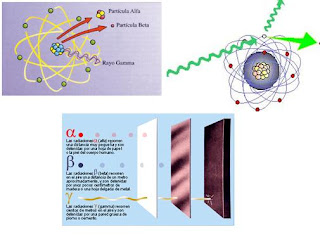

Poco tiempo después resultó evidente que existían otras subpartículas en el interior del átomo. Cuando Becquerel descubrió la radiactividad, identificó como emanaciones constituidas por electrones algunas de las radiaciones emitidas por sustancias radiactivas. Pero también quedaron al descubierto otras emisiones. Los Curie en Francia y Ernest Rutherford en Inglaterra detectaron una emisión bastante menos penetrante que el flujo electrónico. Rutherford la llamó rayos alfa, y denominó rayos beta a la emisión de electrones.

Los electrones volantes constitutivos de esta última radiación son, individualmente, partículas beta. Así mismo, se descubrió que los rayos alfa estaban formados por partículas, que fueron llamadas partículas alfa. Como ya sabemos, alfa y beta son las primeras letras del alfabeto griego y se escriben con los gráficos α y β.

Entretanto, el químico francés Paul Ulrico Villard descubría una tercera forma de emisión radiactiva, a la que dio el nombre de rayos gamma, es decir, la tercera letra del alfabeto griego (γ). Pronto se identificó como una radiación análoga a los rayos X, aunque de menor longitud de onda.

Oct

17

Súper simetría

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (4)

Comments (4)

En cualquier sitio que miremos nos dirán que la supersimetría en la física de partículas es: La supersimetría es una simetría hipotética propuesta que relacionaría las propiedades de los bosones y los fermiones. Aunque todavía no se ha verificado experimentalmente que la supersimetría sea una simetría de la naturaleza, es parte fundamental de muchos modelos teóricos, incluyendo la teoría de supercuerdas. La supersimetría también es conocida por el acrónimo inglés SUSY.

La Supersimetría tiene unas matemáticas muy bellas y por esa razón los artículos sobre el tema están llenos de ellas. Como ha sucedido antes, por ejemplo, cuando se propuso la teo´ria de Yang – Mills, tenemos un esquema matemático brillante que aún no sabemos como encajar en el conjunto de las leyes naturales. No tiene ningún sentido, todavía, pero esperamos que lo tenga en un tiempo futuro.

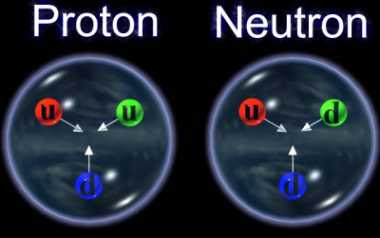

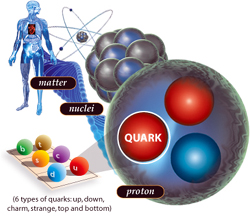

Hay otro escenario mucho más atractivo para nuestra imaginación. Hemos podido ver que los átomos están formados por pequeños constituyentes, los fotones, neutrones y electrones. Luego descubrimos que esos constituyentes, a su vez, tienen una subestructura: están formados de quarks y gluones. ¿Por qué, como probablemente hayas pensado tú antes, el proceso no continúa así? Quizñá esos Quarks y Gluones, e igualmente los electrones y todas las demás partículas aún llamadas “elementales” en el Modelo Estándar, estén también construidas de unos granos de materia aún menores y, finalmente, toda esa materia, si seguimos profundizando, nos daría la sorpresa de que toda ella es pura luz, es decir, la esencia de la materia.

Yo he tenido esa idea muy frecuentemente, nadie me quita de la cabeza que la materia, en lo más profundo de su “ser”, es la luz congelada en trozos de materia que, cuando llegan los sucesos, las transiciones de fase, se deja ver y sale a la “luz” del mundo para que la podamos contemplar.

Simetría es nuestra presencia aquí como observadores, la concha de un caracol, una galaxia, una flor

Todos sabemos de las grandes estructuras (inertes o vivas) que, en su inmensidad, transportan dentro de ellas o en la misma superficie, otras estructuras más pequeñas que, no por ello, dejan de ser también complejas. Grandes pulgas transportan pequeñas pulgas en su piel y, al igual que nosotros, llevan en ellas mismas a otros animáculos más pequeños, o, infinitesimales que, también, como nosotros, animales más grandes, tienen una misión encomendada sin la cual, seguramente nosotros, ni podríamos ser. Así que, tenemos que prestar mucha atención a lo que creemos “ínfimo” y que, en la mayoría de las veces, resulta ser más importante de lo que podemos llegar a imaginar.

Si miramos a los Quarks de un protón, por ejemplo, la mecánica cuántica (esa teoría maravillosa que controla todo el micromundo con increíble precisión), exige que el producto de la masa por la velocidad, el llamado “momento”, debe ser inversamente proporcional al tamaño de la “caja” en la cual ponemos nuestro sistema. El protón puede ser considerado como una de tales cajas y es tan pequeño que los quarks en su interior tendrían que moverse con una velocidad cercana a la de la luz. Debido a esto, la masa efectiva de los quarks máss pequeños, u y d, es aproximadamente de 300 MeV, que es mucho mayor que el valor que vemos en las Tablas de Partículas; eso también expñlica porque la masa del Protón es de 900 MeV, mucho mayor que la suma de las masas en reposo de los quarks /y Gluones).

Sí, dentro de los protones y neutrones, seguramente pueda haber mucho más de lo que ahora podemos vislumbrar. Nuestros aceleradores de partículas han podido llegar hasta ciertos límites que nos hablan de Quarks y ahora se buscan partículas supersimétricas o bosones traficantes de masa (como diría Ton Wood), y, nosotros, no sabemos si esos objetos existen o si podremos llegar a encontrarlos pero, por intentarlo… No dudamos en gastar ingentes cantidades y en utilizar cuantos recursos humanos sean precisos. El conocimiento de la Naturaleza es esencial para que, el futuro de la Física, sea la salvación de la Humanidad o, en su caso, de la raza que vendrá detrás de nosotros.

Algunas Teorías, como todos conocemos, han intentado unificar teorías de color con las de supersimetría. Quizá los nuevos Aceleradores de Hadrones (LHC) y otros similares que estarán acabamos poco después de estas primeras décadas del siglo XXI, nos puedan dar alguna pista y desvelar algunos de los nuevos fenómenos asociados a los nuevos esquemas que se dibujan en las nuevas teorías.

Los astrofísicos están muy interesados en estas ideas que predicen una gran cantidad de nuevas partículas superpesadas y, también varios tipos de partículas que interaccionan ultradébilmente. Estas podrían ser las “famosas” WIMPs que pueblan los huecos entre galaxias para cumplir los sueños de los que, al no saber explicar algunas cuestiones, acudieron a la “materia oscura” que, como sabeis, les proporcionó el marco perfecto para ocultar su inmensa ignorancia. “¡La masa perdida!” ¿Qué masa es esa? Y, sin embargo, los Astrofísicos, incansables, se aferran a ella y la siguen buscando…¡Ilusos!

¡El Universo! ¡Son tántas cosas! Desde nosotros los observadores, hasta la más ínfina partícula de materia

Yo, en mi inmensa ignorancia, no puedo explicar lo que ahí pueda existir. Sin embargo, sospecho que, deberíamos ahondar algo más en esa fuerza que llamamos Gravedad y que, me da la sensación de que nos esconde secretos que aún no hemos sabido desvelar. Y, por otra parte, tengo la sospecha de que la Luz, es más de lo que podemos suponer.

emilio silvera

Oct

17

No creo que seamos únicos en el Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Bioquímica ~

Clasificado en Bioquímica ~

Comments (1)

Comments (1)

Aquí aparezco con motivo del Año Internacional de la Astronomía como colaborador del evento

Yo no me siento como un extraño en este Universo. Cuanto más lo examino, cuanto más lo estudio, cuanto más aprendo de su arquitectura, más evidencias voy encontrando de que el Universo, en cierto sentido, debe haber sabido que nosotros, íbamos a venir. Si llegamos a comprender los grandes números de la Cosmología, todo esto se puede ver con más claridad. Las estrellas han tardado diez mil millones de años en fabricar los elemetos esenciales para la química de la vida. Después de eso…

Surgimos aquí hace ahopra unos cuatro mil millones de años

El argumento de Dicke (uno de los trabajos expuestos aquí está a él dedicado) demostraba que había una buena razón para esperar que la vida entrase en escena tras varios miles de millones de años de expansión am partir del big bang. Esto demostraba que una de las coincidencia de los Gramdes Números era una premisa inevitable para la presencia de observadores. era una aplicación de lo que Brandon Cartes llamó Principio antrópico Débil,

que lo que esperamos observar debe estar restringido por la condición necesaria para nuestra presencia como observadores.

Más tarde Carter lamentó haber utilizado el término “principio antrópico”. El abjetivo Antrópico ha sido fuente de mucha confusión porque implica que algo en este argumento se centra en el Homo Sapiens. Evidentemente no es así. Se aplica a todos los observadores con independencia de su forma química. Pero si éstos no estuvieran bioquímicqamente construidos a partir de los elementos que se fabrican en las estrellas, entonces la característica específica del Universo inevitablemente para ellos podría diferir de la que es inevitable para nosotros.

Las esponjas marinas retienen el 88 % del silicio del océano, un nutriente fundamental para la proliferación de microalgas (diatomeas) y de la vida marina, según ha concluido un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). EFE/Archivo. Sin embargo, no sabemos que pueda pensar.

Los científicos han especulado sobre la posibilidad de que otro átomo en lugar del carbono formara estructuras moleculares en otro tipo de bioquímica, pero nadie ha propuesto aún una teoría global coherente que utilice tales átomos para formar todos los compuestos moleculares necesarios para la vida.

Quizá el tipo de bioquímica “menos exótico” sería uno con una quiralidad alterna a la de las biomoléculas terrestres. En la bioquímica conocida, los aminoácidos son casi universalmente de tipo L “izquierdo” y los azúcares son de tipo D “derecho”. Las moléculas de quiralidad opuesta tendrían las mismas propiedades químicas que sus formas reflejadas. Así, una bioquímica que incorporara aminoácidos D y/o azúcares L, podría ser posible. El elemento químico básico que ha sido propuesto para un sistema bioquímico alternativo es el átomo de silicio, puesto que el silicio tiene muchas propiedades químicas similares al carbono, tiene los mismos cuatro enlaces, y está en el mismo grupo del cuadro periódico, el grupo 14. Algunos bioquímicos van incluso más allá al definir la propia vida como una más de las complejas propiedades de los compuestos de Carbono.

|

Imagen artística de vida basada en silicio (bp0.blogger.com) |

El Silicio es el elemento más próximo al Carbono en cuanto a su capacidad de combinarse consigo mismo y con otros elementos para formar muchos compuestos diferentes, pero sus cadenas son relativamente cortas e inestables en comparación con las de los hidrocarburos (compuestos de carbono que contienen hidrógeno). El Boro es otro elemento que se cita a veces como posible base para una vida sin Carbono, pero sus propiedades hacen que sea todavía peor candidato que el Silicio.

Oct

17

Sí, la complejidad nos rodea

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (22)

Comments (22)

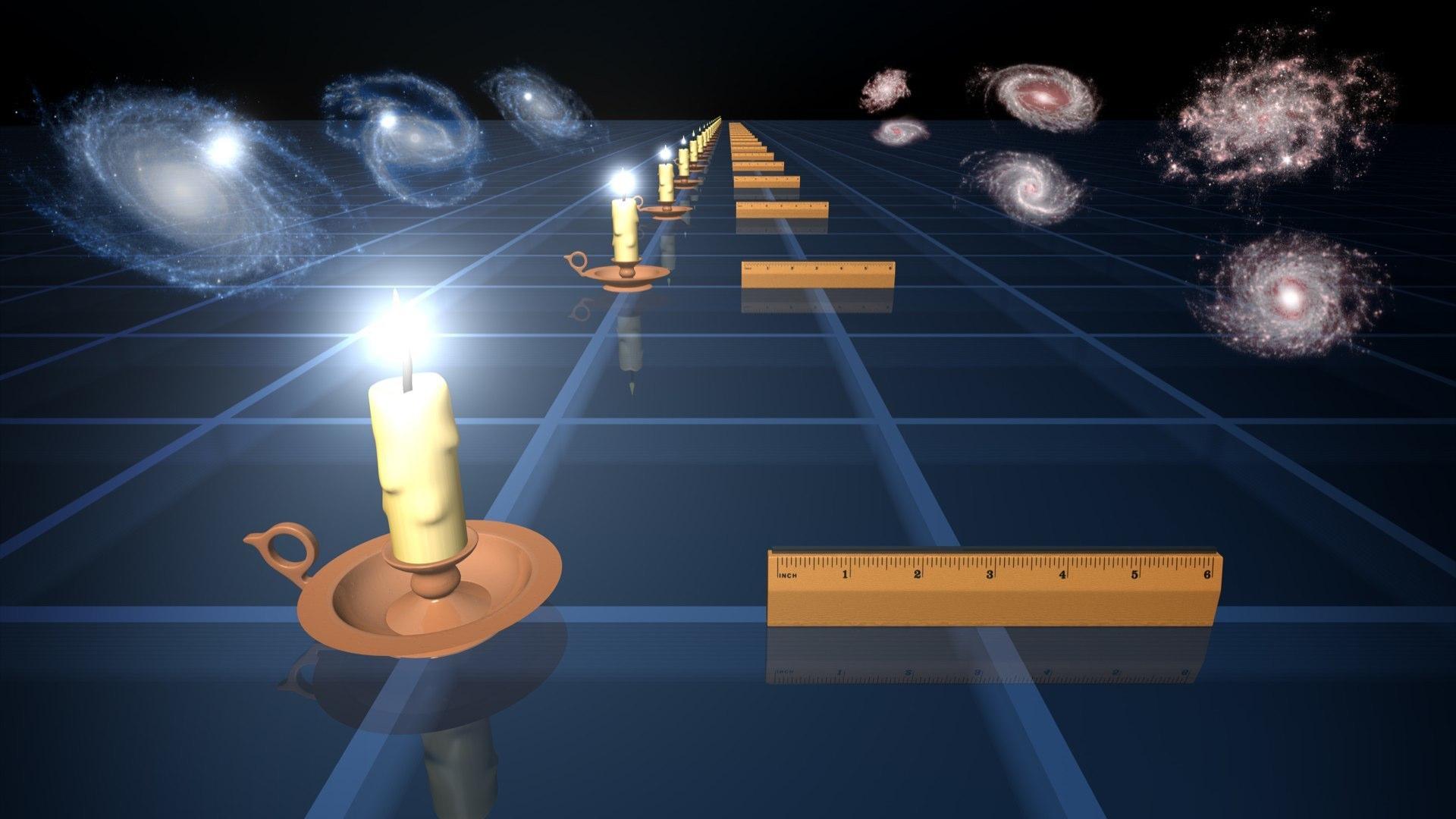

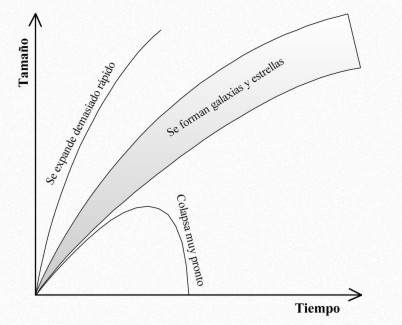

Sólo universos que están muy cerca de la divisoria crítica pueden vivir el tiempo suficiente y tener una expansión suave para la formación de estrellas y planetas… y ¡vida!

No es casual que nos encontremos viviendo miles de millones de años después del comienzo aparente de la expansión del universo y siendo testigos de un estado de expansión que está muy próximo a la divisoria que marca la “Densidad Crítica”

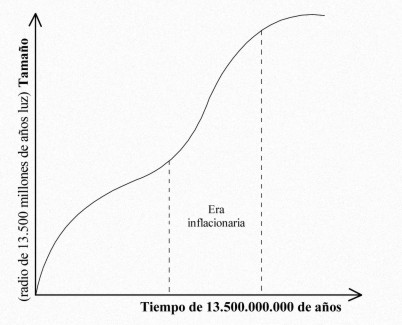

Gráfico: Sólo en el modelo de universo que se expande cerca de la divisoria crítica (en el centro), se forman estrellas y los ladrillos primordiales para la vida. La expansión demasiado rápida no permite la creación de elementos complejos necesarios para la vida. Si la densidad crítica supera la ideal (más cantidad de materia), el universo será cerrado y terminará en el Big Crunch.

El hecho de que aún estemos tan próximos a esta divisoria crítica, después de algo más de trece mil millones de años de expansión, es verdaderamente fantástico. Puesto que cualquier desviación respecto a la divisoria crítica crece continuamente con el paso del tiempo, la expansión debe haber empezado extraordinariamente próxima a la divisoria para seguir hoy tan cerca (no podemos estar exactamente sobre ella).

Pero la tendencia de la expansión a separarse de la divisoria crítica es tan solo otra consecuencia del carácter atractivo de la fuerza gravitatoria. Está claro con sólo mirar el diagrama dibujado en la página anterior que los universos abiertos y cerrados se alejan más y más de la divisoria crítica a medida que avanzamos en el tiempo. Si la gravedad es repulsiva y la expansión se acelera, esto hará, mientras dure, que la expansión se acerque cada vez más a la divisoria crítica. Si la inflación duró el tiempo suficiente, podría explicar por qué nuestro universo visible está aún tan sorprendentemente próximo a la divisoria crítica. Este rasgo del universo que apoya la vida debería aparecer en el Big Bang sin necesidad de condiciones de partida especiales.

Gráfico: La “inflación” es un breve periodo de expansión acelerada durante las primeras etapas de la Historia del Universo.

Composición del universo

Podemos concretar de manera muy exacta con resultados fiables de los últimos análisis de los datos enviados por WMAP. Estos resultados muestran un espectro de fluctuaciones gaussiano y (aproximadamente) invariante frente a escala que coincide con las predicciones de los modelos inflacionarios más generales.

El universo estaría compuesto de un 4 por 100 de materia bariónica, un 23 por 100 de materia oscura no bariónica y un 73 por 100 de energía oscura. Además, los datos dan una edad para el universo que está en 13’7 ± 0’2 ×109 años, y un tiempo de 379 ± 8×103 años para el instante en que se liberó la radiación cósmica de fondo. Otro resultado importante es que las primeras estrellas se formaron sólo 200 millones de años después del Big Bang, mucho antes de lo que se pensaba hasta ahora. Todavía no se han hecho públicos los resultados del análisis de una segunda serie de datos, pese a que su aparición estaba prevista para mayo de 2004.

El principio antrópico

Parece conveniente hacer una pequeña reseña que nos explique que es un principio en virtud del cual la presencia de la vida humana está relacionada con las propiedades del universo. Como antes hemos comentado de pasada, existen varias versiones del principio antrópico. La menos controvertida es el principio antrópico débil, de acuerdo con el cual la vida humana ocupa un lugar especial en el universo porque puede evolucionar solamente donde y cuando se den las condiciones adecuadas para ello. Este efecto de selección debe tenerse en cuenta cuando se estudian las propiedades del universo.

Desde los Quarks a los pensamientos

Una versión más especulativa, el principio antrópico fuerte, asegura que las leyes de la física deben tener propiedades que permitan evolucionar la vida. La implicación de que el universo fue de alguna manera diseñado para hacer posible de la vida humana hace que el principio antrópico fuerte sea muy controvertido, ya que nos quiere adentrar en dominios divinos que, en realidad, es un ámbito incompatible con la certeza comprobada de los hechos a que se atiene la ciencia, en la que la fe, no parece tener cabida.

El principio antrópico nos invita al juego mental de probar a “cambiar” las constantes de la naturaleza y entrar en el juego virtual de ¿qué hubiera pasado si…?

Nuestra presencia en el Universo ¡La gran pregunta!

Especulamos con lo que podría haber sucedido si algunos sucesos no hubieran ocurrido de tal o cual manera para ocurrir de esta otra. ¿Qué hubiera pasado en el planeta Tierra si no aconteciera en el pasado la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios? ¿Habríamos podido estar aquí hoy nosotros? ¿Fue ese cataclismo una bendición para nosotros y nos quitó de encima a unos terribles rivales?

Fantasean con lo que pudo ser…. Es un ejercicio bastante habitual; sólo tenemos que cambiar la realidad de la historia o de los sucesos verdaderos para pretender fabricar un presente distinto. Cambiar el futuro puede resultar más fácil, nadie lo conoce y no pueden rebatirlo con certeza. ¿Quién sabe lo que pasará mañana?

Por mucho que sondeemos en nuestras mentes, nunca podremos saber lo que mañana pasará, el futuro no existe, es algo por llegar y, aunque podemos formular teorías de lo que será…sólo serán eso, teorías. ¿Quién puede predecir que mañana no caerá un meteorito sobre nosotros?

Lo que ocurra en la naturaleza del universo está en el destino de la propia naturaleza del cosmos, de las leyes que la rigen y de las fuerzas que gobiernan su mecanismo sometido a principios y energías que, en la mayoría de los casos se pueden escapar a nuestro actual conocimiento.

Lo que le pueda ocurrir a nuestra civilización, además de estar supeditado al destino de nuestro planeta, de nuestro Sol y de nuestro Sistema Solar y la galaxia, también está en manos de los propios individuos que forman esa civilización y que, con sensibilidades distintas y muchas veces dispares, hace impredecibles los acontecimientos que puedan provocar individuos que participan con el poder individual de libre albedrío.

El Tiempo es como una escalera que, a medida que la subimos, se va destruyendo a nuestras espaldas. Nunca podremos regresar al pasado. El Universo sólo marcha en una sóla dirección: El Futuro.

Siempre hemos sabido especular con lo que pudo ser o con lo que podrá ser si…, lo que, la mayoría de las veces, es el signo de cómo queremos ocultar nuestra ignorancia. Bien es cierto que sabemos muchas cosas pero, también es cierto que son más numerosas las que no sabemos.

Sabiendo que el destino irremediable de nuestro mundo, el planeta Tierra, es de ser calcinado por una estrella gigante roja en la que se convertirá el Sol cuando agote la fusión de su combustible de hidrógeno, helio, carbono, etc, para que sus capas exteriores de materia exploten y salgan disparadas al espacio exterior, mientras que, el resto de su masa se contraerá hacia su núcleo bajo su propio peso, a merced de la gravedad, convirtiéndose en una estrella enana blanca de enorme densidad y de reducido diámetro. Sabiendo eso, el hombre está poniendo los medios para que, antes de que llegue ese momento (dentro de algunos miles de millones de años), poder escapar y dar el salto hacia otros mundos lejanos que, como la Tierra ahora, reúna las condiciones físicas y químicas, la atmósfera y la temperatura adecuadas para acogernos.

Pero el problema no es tan fácil y se extiende a la totalidad del universo que, aunque mucho más tarde, también está abocado a la muerte térmica, el frío absoluto si se expande para siempre como un universo abierto y eterno, o el más horroroso de los infiernos, si estamos en un universo cerrado y finito en el que, un día, la fuerza de gravedad, detendrá la expansión de las galaxias que comenzarán a moverse de nuevo en sentido contrario, acercándose las unas a las otras de manera tal que el universo comenzará, con el paso del tiempo, a calentarse, hasta que finalmente, se junte toda la materia-energía del universo en una enorme bola de fuego de millones de grados de temperatura, el Big Crunch. (ahora se sabe que el Big Crunch, nunca se producirá en este universo abierto cuya densidad de materia es muy cercana a la D.C.)

El irreversible final está entre los dos modelos que, de todas las formas que lo miremos, es negativo para la Humanidad (si es que para entonces aún existe). En tal situación, algunos ya están buscando la manera de escapar.

Las galaxias se alejan las unas de las otras, de manera que, al final, estaremos sólos y el frío será el principal factor para que la vida, no pueda estar presente. ¿Podremos solucionar ese gran problema?

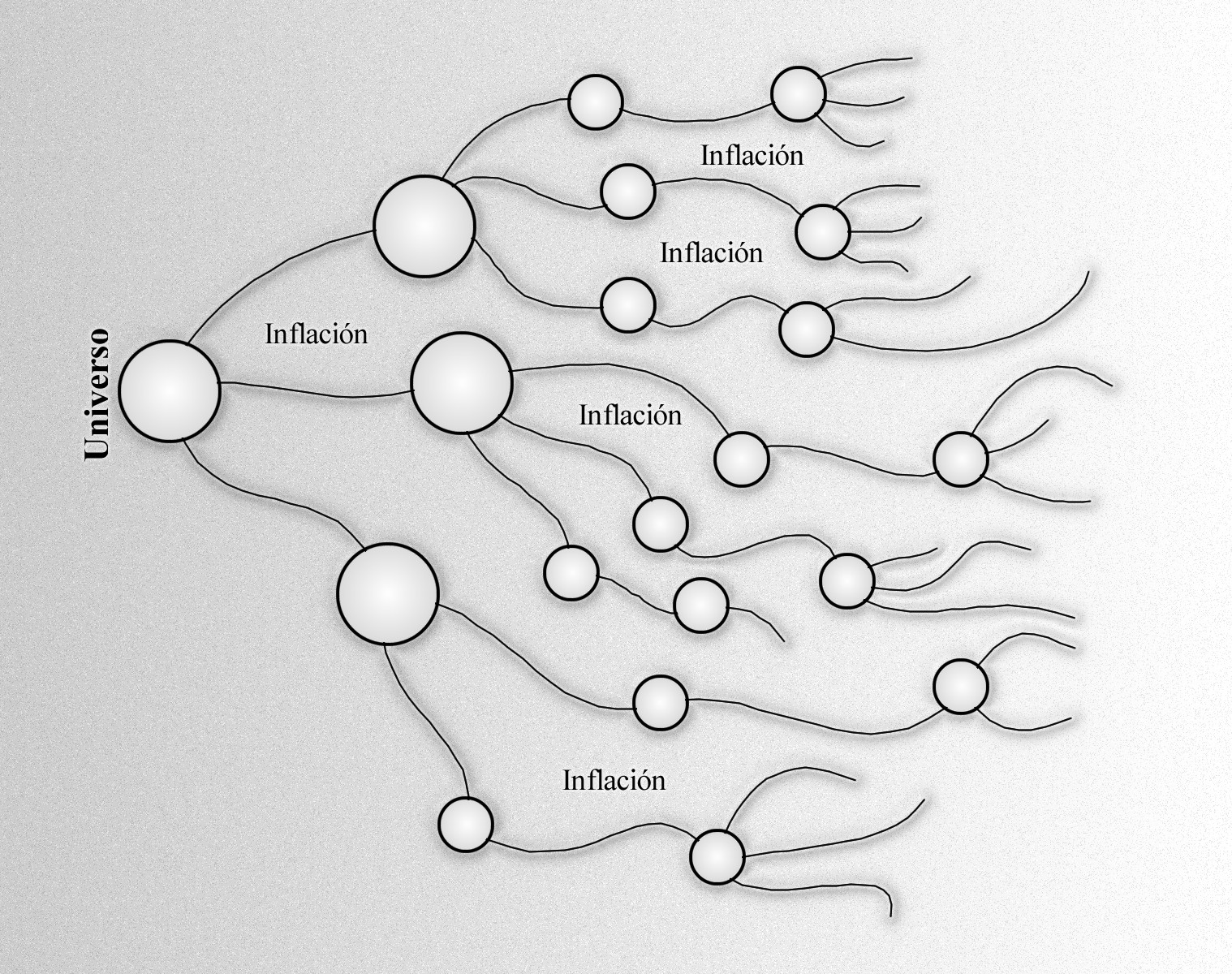

Stephen Hawking ha llegado a la conclusión de que estamos inmersos en un multiuniverso, esto es, que existen infinidad de universos conectados los unos a los otros. Unos tienen constantes de la naturaleza que permiten vida igual o parecida a la nuestra, otros posibilitan formas de vida muy distintas y otros muchos no permiten ninguna clase de vida.

Este sistema de inflación autorreproductora nos viene a decir que cuando el universo se expande (se infla) a su vez, esa burbuja crea otras burbujas que se inflan y a su vez continúan creando otras nuevas más allá de nuestro horizonte visible. Cada burbuja será un nuevo universo, o mini-universo en los que reinarán escenarios diferentes o diferentes constantes y fuerzas.

Gráfico: Inflación eternamente reproductora de otros universos

El escenario que describe el diagrama dibujado antes, ha sido explorado y el resultado hallado es que en cada uno de esos mini-universos, como hemos dicho ya, puede haber muchas cosas diferentes; pueden terminar con diferentes números de dimensiones espaciales o diferentes constantes y fuerzas de la naturaleza, pudiendo unos albergar la vida y otros no.

El reto que queda para los cosmólogos es calcular las probabilidades de que emerjan diferenta mini-universos a partir de esta complejidad inflacionaria ¿Son comunes o raros los mini-universos como el nuestro? Existen, como para todos los problemas planteados, diversas conjeturas y consideraciones que influyen en la interpretación de cualquier teoría cosmológica futura cuántico-relativista. Hasta que no seamos capaces de exponer una teoría que incluya la relatividad general de Einstein (la gravedad-cosmos) y la mecánica cuántica de Planck (el cuanto-átomo), no será posible contestar a ciertas preguntas.

No estaría mal que, llegado el momento, pudiéramos localizar esos otros universos a los que poder echar mano.

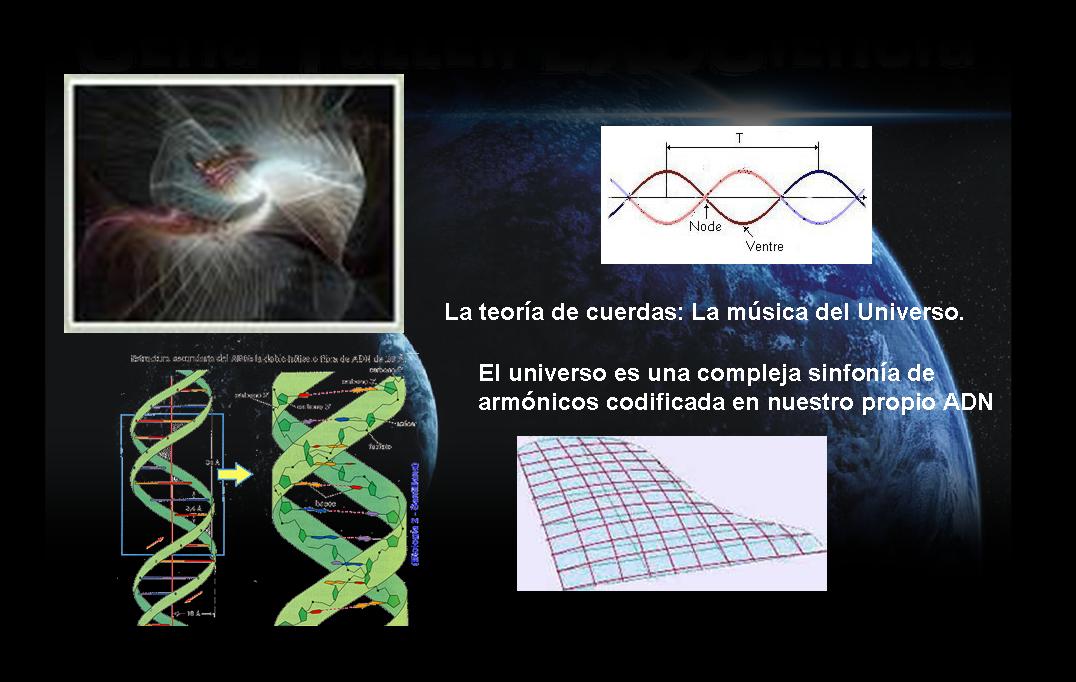

Todas las soluciones que buscamos parecen estar situadas en teorías más avanzadas que, al parecer, sólo son posibles en dimensiones superiores, como es el caso de la teoría de supercuerdas situada en 10 ó 26 dimensiones. Allí, si son compatibles la relatividad y la mecánica cuántica, hay espacio más que suficiente para dar cabida a las partículas elementales, las fuerzas gauge de Yang-Mill, el electromagnetismo de Maxwell y, en definitiva, al espacio-tiempo y la materia, la descripción verdadera del universo y de las fuerzas que en él actúan.

Científicamente, la teoría del hiperespacio lleva los nombres de Teoría de Kaluza-Klein y supergravedad. Pero en su formulación más avanzada se denomina Teoría de Supercuerdas, una teoría que desarrolla su potencial en nueve dimensiones espaciales y una de tiempo: diez dimensiones. Así pues, trabajando en dimensiones más altas, esta teoría del hiperespacio puede ser la culminación que conoce dos milenios de investigación científica: la unificación de todas las fuerzas físicas conocidas. Como el Santo Grial de la Física, la “teoría de todo” que esquivó a Einstein que la buscó los últimos 30 años de su vida.

La Gravedad, si en esos hipotéticos universos existe la Materia, allí estará presente. Sin Materia no puede haber Gravedad pero, tampoco espacio-tiempo. El espacio se crea a medida que la materia se mueve y expande creando el tiempo y el espacio.

Durante el último medio siglo, los científicos se han sentido intrigados por la aparente diferencia entre las fuerzas básicas que mantienen unido al cosmos: la Gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Los intentos por parte de las mejores mentes del siglo XX para proporcionar una imagen unificadora de todas las fuerzas conocidas han fracasado. Sin embargo, la teoría del hiperespacio permite la posibilidad de explicar todas las fuerzas de la naturaleza y también la aparentemente aleatoria colección de partículas subatómicas, de una forma verdaderamente elegante. En esta teoría del hiperespacio, la “materia” puede verse también como las vibraciones que rizan el tejido del espacio y del tiempo. De ello se sigue la fascinante posibilidad de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde los árboles y las montañas a las propias estrellas, no son sino vibraciones del hiperespacio.

Antes mencionábamos los universos burbujas nacidos de la inflación y, normalmente, el contacto entre estos universos burbujas es imposible, pero analizando las ecuaciones de Einstein, los cosmólogos han demostrado que podría existir una madeja de agujeros de gusano, o tubos, que conectan estos universos paralelos.

Para poder viajar por el Hiperespacio, primero debemos encontrar la puerta que nos lleve a él, y, me temo que, las posibles navez que pudieran realizar tales viajes, necesitarían poseer condiciones y disponer de energías que, ahora, ni podemos imaginar. Pero, eso sí, el Hiperespacio está ahí, esperándonos.

Aunque muchas consecuencias de esta discusión son puramente teóricas, el viaje en el hiperespacio puede proporcionar eventualmente la aplicación más práctica de todas: salvar la vida inteligente, incluso a nosotros mismos, de la muerte de este universo cuando al final llegue el frío o el calor.

Esta nueva teoría de supercuerdas tan prometedora del hiperespacio es un cuerpo bien definido de ecuaciones matemáticas. Podemos calcular la energía exacta necesaria para doblar el espacio y el tiempo o para cerrar agujeros de gusano que unan partes distantes de nuestro universo. Por desgracia, los resultados son desalentadores. La energía requerida excede con mucho cualquier cosa que pueda existir en nuestro planeta. De hecho, la energía es mil billones de veces mayor que la energía de nuestros mayores colisionadores de átomos. Debemos esperar siglos, o quizás milenios, hasta que nuestra civilización desarrolle la capacidad técnica de manipular el espacio-tiempo utilizando la energía infinita que podría proporcionar un agujero negro para de esta forma poder dominar el hiperespacio que, al parecer, es la única posibilidad que tendremos para escapar del lejano fin que se avecina. ¿Que aún tardará mucho? Sí, pero el tiempo es inexorable, la debacle del frío o del fuego llegaría.

¿Qué encontraríamos en ese Hiperespacio imaginado?

No existen dudas al respecto, la tarea es descomunal, imposible para nuestra civilización de hoy, ¿pero y la de mañana?, ¿no habrá vencido todas las barreras? Creo que el hombre es capaz de plasmar en hechos ciertos todos sus pensamientos e ideas, sólo necesita tiempo: Tiempo tenemos mucho.

Esos mundos futuros con poderosas tecnologías, nos llevarán a lugares ahora sólo imaginados.

Necesitaremos paciencia, mucha curiosidad que satisfacer y estar dispuesto a realizar el trabajo necesario. Cuando en 1.900, Max Planck, el físico alemán escribió un artículo sobre la radiación de cuerpo negro que él decía emitirse en paquetes discretos, no continuos, a los que llamó “cuantos”, nadie fue capaz de suponer que allí estaba la semilla de lo que más tarde se conocería como la Teoría de la Mecánica Cuántica que describía a la perfección el sistema matemático que nos descubrió el universo del átomo, de lo muy pequeño, infinitesimal. Por los años de 1.925 y 1.926, Edwin Schrödinger, Werner Heisemberg y otros muchos desarrollaron esta teoría que derribó las barreras de creencias firmes durante siglos.

En 1.905 y más tarde en 1.916, llegó Einstein y nos trajo otra visión del mundo de la Física y del Universo, la Teoría de la Relatividad fue como supernova, aquello explotó y su onda expansiva aún está en camino y nos puede decir muchas cosas.

¡El Universo! ¡Es todo tan complicado!

emilio silvera

Oct

16

Los misterios de la Tierra

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Tierra y su energía ~

Clasificado en La Tierra y su energía ~

Comments (0)

Comments (0)

La más destructiva intensificación temporal de los normalmente suaves flujos de energía geotectónica – erupciones volcánicas o terremotos extraordinariamente potentes – o de energía atmosférica – vientos o lluvias anormalmente intensas –, parecen irrelevantes cuando se comparan con las repetidas colisiones del planeta con cuerpos extraterrestres relativamente grandes.

Hace unos seis mil años, en una región argentina denominada Campo del Cielo, se suscitó una lluvia de meteoritos, producto de la explosión en la atmósfera de un asteroide que pesaba unos 840 mil kilos. En la actualidad, se conserva uno de esos fragmentos, al cual se le denominó como “El Chaco”. Es el segundo más pesado del cual se tiene registro, pues en la báscula registra 37 toneladas.

En los primeros años del siglo XIX, varios exploradores se asentaron en Cape York, Groenlandia, en donde descubrieron que los habitantes de las tribus del lugar utilizaban armas punzocortantes hechas, supuestamente, con materiales de origen meteórico. Años más tarde, Robert E. Peary fue quien encontró los resquicios de un gran asteroide que golpeó la Tierra en la llamada “Edad de Hierro”. A esta gran piedra se le llamó Ahnighito, la cual fue venida al Museo Americano de Historia Natural, en donde actualmente se le puede observar.

Este meteorito cayó hace miles de años en Bacubirito, Sinaloa. Se dice que en 1863, varios pobladores de dicha localidad hallaron esta gran piedra, aunque no se dio a conocer al mundo sino hasta finales del siglo XIX, gracias a la labor periodística de Gilbert Ellis. Bacubirito pesa cerca de 20 toneladas; mide más de cuatro metros de largo y dos metros de ancho, características por las cuales lo convierten en el quinto meteorito más grande que ha caído en el planeta. Hoy en día se encuentra en la explanada del Centro de Ciencias de Culiacán.

No sabemos cuando un asteroide “asesino”, caerá sobre la Tierra. Los Encuentros espaciales, han sido relativamente frecuentes en la historia del planeta y, desde luego, no podemos asegurar que no se volverá a repetir, sino que, por el contrario, lo único que no sabemos es cuando pasará.

Existen simulaciones de lo que puede ser el choque del meteorito en la Tierra y, desde luego, no quisiera estar aquí cuando suceda. La Tierra está siendo bombardeada continuamente por invisibles partículas microscópicas de polvo muy abundantes en todo el Sistema Solar, y cada treinta segundos se produce un choque con partículas de 1 mm de diámetro, que dejan un rastro luminoso al autodestruirse en la atmósfera. También son relativamente frecuentes los choques con meteoritos de 1 metro de diámetro, que se producen con una frecuencia de, al menos, uno al año.

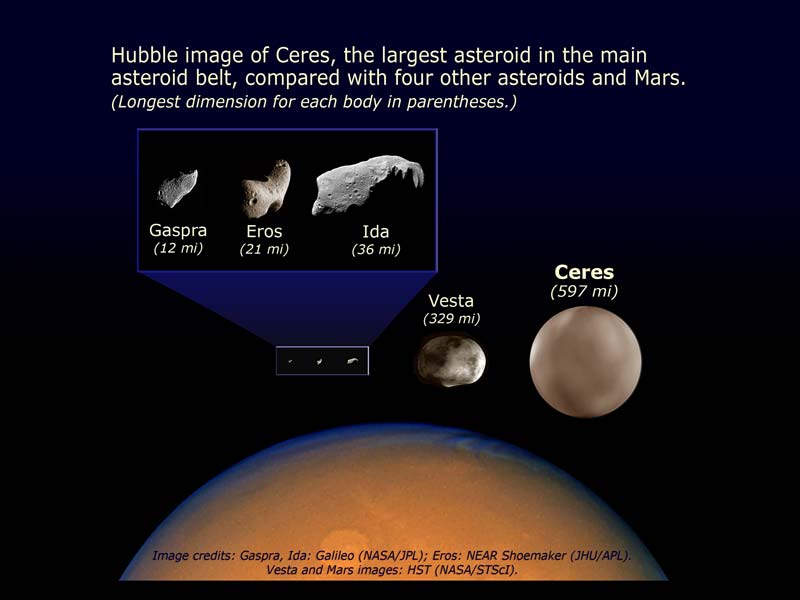

Pero los impactos, incluso con meteoritos mayores, producen solamente efectos locales. Esto es debido a que los meteoritos que deambulan por la región de asteroides localizada entre Marte y Júpiter están girando alrededor del Sol en el mismo sentido que la Tierra, de manera que la velocidad de impacto es inferior a 15 Km/s.

Entre Marte y Júpiter hay cientos de miles de cuerpos pequeños que orbitan alrededor del Sol llamados asteroides. También podemoas encontrarlos más allá de Plutón, llamado cinturón de Kuiper, y que en este caso reciben el nombre de objetos transneptunianos y que están hecho de hielo. Ceres es el asteroide más grande y tiene 913 km de diámetro.

El cráter de Arizona, casi perfectamente simétrico, se formó hace 25.000 años por el impacto de un meteorito que iba a una velocidad de 11 Km/s, lo que representa una potencia cercana a 700 PW. Estas gigantescas liberaciones de energías palidecen cuando se comparan con un choque frontal con un cometa típico. Su masa (al menos de 500 millones de toneladas) y su velocidad relativa (hasta 70 Km/s) elevan su energía cinética hasta 1022 J. Aunque se perdiera un diez por ciento de esta energía en la atmósfera, el impacto sería equivalente a una explosión de unas 2.500 bombas de hidrógeno de 100 megatones. Está claro que un fenómeno de estas características produciría impresionantes alteraciones climatológicas. Sin embargo, no es seguro y sí discutible que un impacto parecido fuese la causa de la extinción masiva del cretácico, siendo lo más probable, si tenemos en cuenta el periodo relativamente largo en que se produjo, que se podría explicar por la intensa actividad volcánica de aquel tiempo.

La frecuencia de impactos sobre la Tierra disminuye exponencialmente con el tamaño del objeto. Muchas toneladas son las que recibimos cada año de pequeños fragmentos de todo tipo pero, cuando estos van aumentando de tamaño, los sucesos de espacian de manera sustancial

Aproximadamente, cada cincuenta o sesenta millones de años se produce una colisión con un cometa, lo que significaría que la biosfera, que ha evolucionado durante cuatro mil millones de años, ha debido superar unos cuarenta impactos de este tipo. Está claro que ha salido airosa de estas colisiones, ya que aunque haya sido modificada, no ha sido aniquilada.

Esperemos que esta imagen no la podamos ver nunca en directo

Igualmente, la evolución de la biosfera ha sobrevivido a las explosiones altamente energéticas de las supernovas más “cercanas”. Dado que en nuestra galaxia se produce por término medio la explosión de una supernova cada 50 años, el Sistema Solar se encuentra a una distancia de 100 parsecs de la explosión cada dos millones de años y a una distancia menor de 10 parsecs cada dos mil millones de años. En este último caso, la parte alta de la atmósfera se vería inundada por un flujo de rayos X y UV de muy corta longitud de onda, diez mil veces mayor que el flujo habitual de radiación solar, lo que implica que la Tierra recibiría, en unas pocas horas, una dosis de radiación ionizante igual a la que recibe anualmente. Exposiciones de 500 roentgens son setales para la mayoría de los vertebrados y, sin embargo, los diez episodios de esta magnitud que se han podido producir en los últimos 500 millones de años no han dejado ninguna consecuencia observable en la evolución de la biosfera.

Si suponemos que una civilización avanzada podría preparar refugios para la población durante el año que transcurre ente la llegada de la luz y la llegada de la radiación cósmica, se encontraría con la inevitable dosis de 500 roentgens cada mil millones de años, tiempo suficiente para permitir el desarrollo de una sociedad cuyo conocimiento le sirviera para defenderse de un flujo tan extraordinario y de consecuencias letales.

Como nos queda tiempo, hablemos de… ¡La fotosíntesis! Y, sus consecuencias.

Todo el Oxígeno de la Atmósfera terrestre procede del oxígeno que desprenden los organismos autótrofos durante la fotosíntesis.

La fotosíntesis es el principal proceso bioquímico que consigue pasar materiales desde el biotopo hasta la biocenosis de un ecosistema. Una vez incorporados como parte de los organismos autótrofos, los heterótrofos (por ejemplo, los animales) solo tienen que aprovecharse de aquellos; con la existencia de pequeñas cantidades de agua, todo está preparado para que el ecosistema entero comience a funcionar. Además, siempre habrá animales depredadores, carnívoros, que seguirán aprovechando los materiales de otros.

La conocida ecuación básica que describe la reacción endotérmica por la cual se sintetiza una molécula de glucosa a partir de sus seis moléculas de CO2 y H2O, y 2’8 MJ de radiación solar, es una simplificadísima caja negra. Una caja negra más realista sería la siguiente:

106 CO2 + 90 H2O + 16 NO3 + PO4 + nutrientes minerales + 5’4 MJ de radiación = 3’258 g de protoplasma (106 C, 180 H, 46 O, 16 N, 1 P y 815 g de cenizas minerales) + 154 O2 + 5’35 MJ de calor disipado.

Sin macronutrientes ni micronutrientes no se puede producir fitomasa, que está compuesta por los nutrientes básicos necesarios para todos los seres heterótrofos: azúcares complejos, ácidos grasos y proteínas.

Para entender esta caja negra hay que comenzar por destacar la acción de unos pigmentos sensibles a la luz entre los cuales destacan las clorofilas. Éstas absorben la luz en dos bandas estrechas, una entre 420 y 450 nm, y la otra entre 630 y 690 nm. Así, la energía necesaria para la fotosíntesis sólo procede de la radiación azul y roja a la que corresponde menos de la mitad de la energía total de la insolación. Esta parte de la radiación fotosintéticamente activa (RFA) no se utiliza en reducir CO2, sino en la regeneración de compuestos consumidos durante la fijación del gas.

La síntesis de fitomasa en el ciclo reductor del fosfato pentosa (RPP) – un proceso con varios pasos de carboxilación por catálisis enzimática, reducción y regeneración – tiene que empezar con la formación de trifosfato de adenosina (ATP) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP), que son los dos compuestos que suministran energía a todas las reacciones biosintéticas. La síntesis de las tres moléculas de ATP y las dos de NADP que se necesitan para reducir cada molécula de CO2 requiere de diez cuantos de radiación solar con longitud de onda próxima al pico rojo de absorción de la clorofila (680 nm). El carbono procedente del CO2, combinado con el hidrógeno del agua y con los micronutrientes, dará lugar a nueva fitomasa que contiene 465 KJ/mol.

La cantidad de energía de un cuanto de luz roja es de 2’92×10-19 J (el producto de la constante de Planck, 6’62×10-34 por la frecuencia de la luz, que a su vez es el cociente entre la velocidad de la luz y la longitud de onda).

Un einstein (definido como un mol o número de Avogadro, 6’02×1023) de fotones rojos tiene una energía aproximadamente igual a 17 Kg. Suponiendo que la RFA es el 45% de la luz directa, la eficiencia global de la fotosíntesis es del 11%, que equivale a 456/(1.760/0’43). Esta eficiencia se reduce por lo menos en una décima parte más si tenemos en cuenta la reflexión de la luz en las hojas y la pérdida que supone atravesar la cubierta vegetal. Ninguna planta, sin embargo, se acerca siquiera a esta eficiencia teórica, porque parte de la luz absorbida por las clorofilas (generalmente, el 20 – 25 por ciento) vuelve a ser emitida en forma de calor, debido a que los pigmentos no pueden almacenar la luz y las reacciones enzimáticas no se producen con suficiente velocidad como para utilizar completamente el flujo de energía incidente. En la respiración se cede el carbono fijado en el metabolismo de la planta y en el mantenimiento de las estructuras que la soportan.

La luz y el calor que en una pequeña fracción recibinmos de la energía solar, hace posible todas estas maravillas en nuestro planeta. La vida incluida.

Para cada especie, la tasa con la que se pierde carbono está determinada principalmente por el tipo de fotosíntesis. Así, existen diferencias sustanciales entre las plantas C3 y C4. La respiración a escala de una comunidad o ecosistema depende del estado de crecimiento, y varía entre menos del 20 por ciento en plantas jóvenes en rápido crecimiento, hasta más del 90 por ciento en bosques maduros.

Con una pérdida del 25 por ciento para la reacción, y otro tanto para la respiración, la eficiencia fotosintética es ligeramente superior al 5 por ciento. En este punto, las estimaciones teóricas y los valores reales coinciden, ya que el valor medio de fotosíntesis neta en plantas muy productivas y en condiciones óptimas y durante cortos periodos de tiempo, oscila entre el 4 y el 5 por ciento. La mayoría de las plantas rinden en función de los nutrientes, especialmente nitrógeno y agua, o por las bajas temperaturas en las regiones de mayor altura y latitud. Los mejores rendimientos en sistemas naturales muy productivos, como los humedales y los cultivos, están entre el 2 y el 3 por ciento. En otros ecosistemas, como los pantanos tropicales templados y los bosques templados, el rendimiento de la transformación es del 1’5 por ciento, y en las praderas muy áridas sólo del 0’1 por ciento. Globalmente, la producción anual es, al menos, de 100.000 millones de toneladas de fitomasa, que se sintetizan con un rendimiento medio del 0’6 por ciento.

La fotosíntesis en los océanos, muy afectada por la escasez de nutrientes, es incluso menos eficiente. La productividad medie es de poco más de 3 MJ/m2 y se realiza con un rendimiento fotosintético del 0’06 por ciento. La media ponderada total es 0’2 por ciento, es decir, que sólo uno de cada 500 cuantos de energía solar que llega a la superficie de la Tierra se transforma en energía de biomasa en forma de tejido vegetal.

La mayor parte de esta energía se almacena en forma de azúcares simples, que contienen más energía, y que sólo se encuentran en las semillas.

La mayor parte de la fitomasa está en los bosques. En los océanos, los principales productores son los organismos que componen el fitoplancton, que son muy pequeños y flotan libres. Su tamaño varía entre algo menos de 2 y 200 μm de diámetro y están formados por cantidades variables de bacterias y protoctistas eucarióticos. Las cianobacterias cocoides son tan abundantes en algunas aguas oligotrópicas que pueden ser las responsables de la mayor parte de la producción de fitoplancton.

Los protoctistas fotosintetizadores varían entre los más pequeños flagelados pigmentados (como las criptomonas y crisofitos), hasta las diatomeas y dinoflagelados, que son mayores (más de 10 mm) y generalmente dominantes. Las diatomeas están formadas por células sin flagelos, con paredes de silicio amorfo mezclados con otros compuestos orgánicos. Presentan una sorprendente y amplia variedad de diseño, desde las que tienen simetría central (las de forma radial son las dominantes en el océano), a las pennadas (simetría lateral), y otras forman largas cadenas.

La productividad de fitoplancton está controlada por la temperatura del agua y por la disponibilidad de radiación solar y nutrientes. La temperatura no es determinante, porque muchas especies son muy adaptables y consiguen una productividad similar en distintos ambientes. Aunque es frecuente la adaptación a diferentes condiciones lumínicas, tanto el volumen como en contenido en clorofila de las diatomeas aumenta con la intensidad de la luz. En el mar abierto, la mayor limitación es la cantidad de nutrientes disponibles.

Entre las carencias que más limitan la producción de fitoplancton está la de nitrógeno, el macronutriniente más importante, la de fósforo, y la de algunos otros micronutrientes clave como el hierro y el silicio.

Los medios menos productivos de la Tierra están en la capa superficial y la capa inmediatamente inferior de los océanos. En el mar abierto, las concentraciones más altas de nutrientes se encuentran entre los 500 y los 1.000 metros, a bastante más profundidad que la zona eufórica, capa en la que penetra la luz solar y que se extiende a unos 100 metros en las aguas transparentes.

El pequeñísimo tamaño de los productores dominantes es una adaptación eficaz a la escasez de nutrientes, ya que cuanto mayor sea el cociente entre la superficie y el volumen, y más lento el hundimiento de las células de fitoplancton en la capa eufórica, mayor es la tasa de absorción de nutrientes.

Cuando las corrientes elevan a la superficie las aguas frías y cargadas de nutrientes, la producción de fitoplancton aumenta sustancialmente. Las aguas costeras de Perú, California, noroeste y sudoeste de África, y de la India occidental son ejemplos destacados de ascensión costera de aguas frías. También se dan casos de ascensión mar adentro en la mitad del Pacífico, cerca del ecuador y en las aguas que rodean la Antártida. Otras zonas altamente productivas se encuentran en las aguas poco profundas cercanas a la costa que están enriquecidas por el aporte continental de nutrientes. Este enriquecimiento, con una proporción N/P muy descompensada, es especialmente elevados en los estuarios adonde van a parar grandes cantidades de aguas residuales y fertilizantes.

Las diferentes medidas de la productividad en las aguas oligotróficas de los mares subtropicales y de las aguas eutróficas con corrientes ascensionales, varían entre menos de 50 gC/m2 y 1 gC/m2, más de un orden de magnitud. Las estimaciones de la producción global de fitoplancton están comprendidas entre 80.000 y 100.000 millones de toneladas, que representan entre dos tercios y cuatro quintos de la fitomasa total terrestre. Contrasta con el resultado anterior el hecho de que, dado el corto periodo de vida del fitoplancton (1 – 5 días), la fitomasa marina represente sólo una pequeña fracción de todo el almacenamiento terrestre.

La distribución espacial del fitoplancton muestra zonas delimitadas que se extienden a escala local y global. La exploración desde los satélites es, con gran diferencia, la que permite detectar con mayor precisión las concentraciones de clorofila y la que ha posibilitado obtener las pautas de la distribución de fitoplancton. En las aguas que rodean la Antártida se observa claramente una distribución asimétrica en dos bandas casi concéntricas. La mejor distribución se explica por el hecho de que se deba a corrientes circumpolares y a la abundancia de ácido silicílico. Pero las zonas de mayor riqueza de fitoplancton se encuentran cerca de los continentes donde los ríos arrastran abundantes nutrientes disueltos.

La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de unos organismos a otros a través de la cadena trófica.

El fitoplancton es la base energética de las intrincadas pirámides tróficas. Las cadenas alimenticias en el océano, generalmente, son redes complicadas. Una gran parte de la fitomasa disponible no la consumen directamente los herbívoros, sino que primero se almacena en depósitos de materia muerta que, transformada por bacterias, se convertirá en alimento para otros seres heterótrofos.

La gran producción de fitoplancton puede alimentar grandes cantidades de zoomasa. El kril, pequeños crustáceos parecidos a las quisquillas que se alimentan de diatomeas, son los organismos más abundantes en la superficie del mar; sus densas acumulaciones pueden contener hasta mil millones de individuos y su producción anual de zoomasa quizá llegue hasta los 1.300 millones de toneladas. Esta prodigiosa cantidad de zoomasa sirve de alimento a focas, calamares y peces, así como a los mayores carnívoros de la biosfera, las especies de ballenas con barbas que se alimentan filtrando el agua.

emilio silvera

Totales: 75.720.765

Totales: 75.720.765 Conectados: 49

Conectados: 49