Mar

6

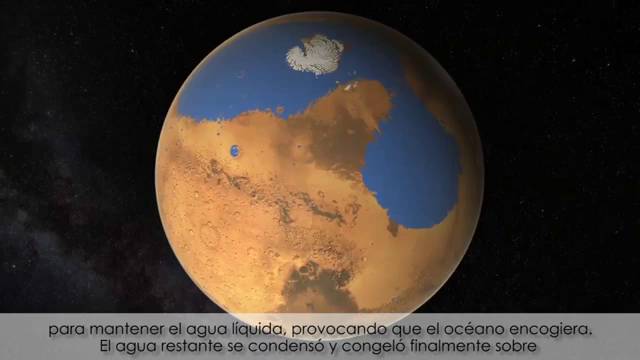

Marte tuvo agua suficiente para cubrir todo el planeta

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Marte ~

Clasificado en Marte ~

Comments (1)

Comments (1)

La NASA dibuja un océano con condiciones para la vida durante 1.500 millones de años.

“Se dice que un periodista es un vasto océano de conocimiento con un dedo de profundidad, y algo parecido le ocurría a Marte. Hace 4.500 millones de años, nuestro vecino en el universo albergó suficiente agua como para cubrir todo el planeta con un mar extenso pero superficial, con una profundidad media de solo 137 metros, según anuncia hoy la NASA.

Las implicaciones son monumentales. Se sabía que el planeta había tenido agua, pero no cuánta ni por cuánto tiempo. “Marte fue húmedo durante unos 1.500 millones de años, mucho más tiempo del que fue necesario para que surgiera vida en la Tierra”, explica Gerónimo Villanueva, un ingeniero argentino de la NASA que ha encabezado al equipo de científicos que ha reconstruido el pasado marciano.

El grupo de Villanueva ha empleado los tres telescopios de infrarrojos más potentes del mundo, incluyendo el observatorio europeo en el desierto de Atacama (Chile), para hacer “fotografías” de la atmósfera de Marte. Gracias a la precisión de los aparatos, los científicos han podido analizar durante seis años la proporción de dos tipos de moléculas de agua: la familiar H2O y su versión HDO, en la que aparece una variante más pesada del hidrógeno, el deuterio.

El balance entre estas dos moléculas es revelador. Mientras la versión pesada queda atrapada en el ciclo del agua marciano, la versión ligera tiende a escapar al espacio. Observando la proporción de cada uno de los dos tipos presente en los casquetes de hielo de los polos marcianos, los científicos pueden calcular la velocidad a la que Marte pierde agua y, por tanto, rebobinar para saber cuánta agua hubo en sus orígenes.

La vida en la Tierra surgió en solo 800 millones de años, la mitad del tiempo en el que Marte fue húmedo

El retrato del planeta hace 4.500 millones se publica hoy en la revista Science y muestra que nuestro vecino era rojo, pero también azul. El agua, con un volumen comparable al océano Ártico terrestre, no se repartía de manera uniforme por todo el planeta, sino que se concentraba en las hundidas planicies del hemisferio Norte. “Era un océano poco profundo, 1,6 kilómetros como mucho, similar al mar Mediterráneo”, señala Villanueva, nacido en Mendoza hace 36 años.

Eran 20 millones de kilómetros cúbicos de agua líquida, el sustrato de la vida. En la misma época, en la misma agua y en el mismo rincón del universo, en la Tierra surgía la vida, hace al menos 3.500 millones de años, cuando accidentalmente se formó una molécula que era capaz de hacer copias de sí misma. La hipótesis de la comunidad científica es que en Marte pudo ocurrir lo mismo. Ahora, gracias a Villanueva, sabemos que la sopa marciana en la que pudo aparecer la vida duró entre 1.000 y 1.500 millones de años. En la Tierra bastaron 800 millones.

|

|

|

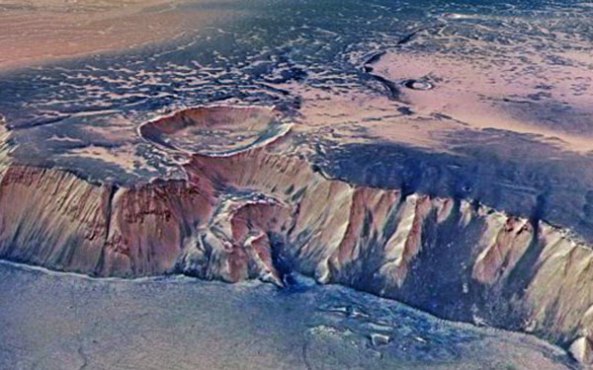

Figura 1: Filosilicatos destacados en morado y azul en las paredes de Nili Fossae, un antiguo cañón en las tierras altas de Marte. (NASA/JPL/JHUAPL/University of Arizona/Brown University)

|

Los datos del argentino muestran que Marte ha perdido el 87% del agua de sus océanos primitivos. El 13% restante se congeló sobre los polos Sur y Norte. Pero los nuevos mapas de la atmósfera marciana elaborados por la NASA sugieren otra posibilidad excitante. Revelan la existencia de microclimas, con diferentes proporciones de los dos tipos de agua, pese a que el planeta es mayoritariamente desértico. “Son variaciones muy sorprendentes, que pueden significar que hay reservorios de agua bajo la superficie de Marte”, apunta Villanueva.

El ingeniero recuerda que la misión europea ExoMars planea aterrizar en Marte en 2018, con un taladro de dos metros. Si se confirma la existencia de agua subterránea, facilitaría el envío de astronautas al planeta rojo. El agua no solo sirve para beber, sino que con la tecnología adecuada se puede emplear para obtener hidrógeno como combustible de la nave de regreso o para dar energía a una colonia de humanos.”

Las huellas que podemos ver hoy, nos hablan de un pasado con agua abundante

Hasta aquí el Reportaje publicado en el País en el que me he tomado el atrevimiento de adornar con varias imágenes acordes a los textos, y, desde luego, lo que hace algunos millones de años fue aquel planeta, ahora mediante el estudio lo podemos saber pero… ¿Seguirá existiendo alguna clase de vida en Marte?

Tal y como fueron las cosas allí, es lógico pensar que, en alguna parte tendrá que estar, al menos una parte de las inmensas cantidades de agua que existía en aquel planeta. Me gustaría hacer una visita a esas ingentes cuevas, grutas y galerias que el muy activo pasado volcánico de Maerte orado en el subsuelo.

En esos lugares alejados de la superficie que recibe una intensa radiación nosiva para la vida, a más profundidad y con mayor temperatura, el agua podría estar corriendo y, de hecho, en muchas imágenes de las fotografías enviadas por los ingenios espaciales allí presentes, se ve como el agua aflora desde el subsuelo.

Siendo así (que lo es), la vida, auque en forma de líquenes, hongos, bacterias…etc., podría estaqr tan ricamente instalada en ecosistemas nuevos alejados del nefasto suelo que, al no estar presevado por una densa atmósfera como en la Tierra… No es el lugar más adecuado para que la vida prolifere.

emilio silvera

Mar

6

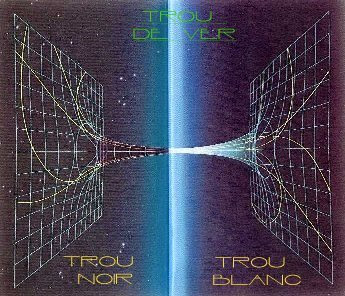

¡Universos paralelos! Pero…, ¿los habrá?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Multiverso ~

Clasificado en Multiverso ~

Comments (0)

Comments (0)

Hablando de universos paralelos, Douglas Adams nos dice:

“Lo primero que hay que comoprender sobre los universos paralelos… es que no son paralelos. Es importante comprender que ni siquiera son, estrictamente hablando, universos, pero es más fácil si uno lo intenta y lo comprende un poco más tarde, después de haber comprendido que todo lo que ha comprendido hasta el momento no es verdadero.”

Claro que nosotros podemos imaginar y plantearnos una serie de escenarios que sean diferentes a éste nuestro, en el que, sólo podemos contemplar un Universo, el nuestro. Tenemos una visión plausible del Universo basada en que hay una sóla forma para las constantes y las leyes de la Naturaleza. Los universos son entidades de una vasta complejidad y no trucos difíciles de hacer, y cuanto más complicado son, más piezas hay que encajar. Además, ¿no tenemos de sobra con el nuestro, al que no hemos llegado a comprender?

La idea de que haya otros universos no es nueva. En los siglos XVIII y XIX se especuló con esa idea como parte del problema de la existencia de otros mundos. Charles Pantin decía: “La aparente unicidad del universo depende básicamente del hecho de que podamos concebir muchas alternativas para él.”

De todas las maneras, estaría bien que algún día lejos aún en el futuro, los científicos pudieran descubrir que sí existe la posibilidad de pasar de un Universo a otro, y a otro, y a otro. De tal manera que, llegado el momento, pudiéramos trasladarnos de casa para evitar, ciertos escenarios desfavorables para nosotros y que, en un Universo relativiamente apacible como lo es el nuestro ahora, estaría la solución de poder hacer la mudanza.

Pasear por las playas de otros mundos

Claro que nuestras excursiones por los nuevos senderos que han abierto los intentos de entender y aplicar los valores de las constantes universales plantean muchas grandes preguntas sobre la Naturaleza de las cosas. Hemos comprobado que los cosmólogos contemplan activamente la Naturaleza de “otros mundos” en los que las constantes de la naturaleza toman otros valores diferentes que en el nuestro. Parece que cambios muy pequeños en muchas de nuestras constantes harían la vida imposible. esto plantea la cuestión más profunda de si estos “otros mundos” -universos- existen en algún sentido y, si es así, qué los hace diferentes del universo que nosotros vemos y conocemos.

También ofrece una alternativa al viejo argumento de que el aparente buen ajuste del mundo para ue posea todas aquellas propiedades requeridas para la vida es prueba de alguna forma de diseño espcial. Pues si existen todas las alternativas posibles, debemos encontrarnos necesariemente habitando en una de las que permiten la vida. U podríamos ir aún más lejos y aventurar la conjetura de que podríamos esperar encontrarnos en el tipo más probable de universo que sustenta vida. La primera persona que parece haber expresado este enfoque de los muchos universos, fue el biólogo Charles Pantin, quien trató de encontrar un contexto más atractivo para reflexionar sobre propiedades especiales de la estructura, constantes y leyes del universo introduciendo la idea de un conjunto de muchos “mundos” -universos-, cada uno de ellos con una serie diferenciada de propiedades físicas.

Si pudiéramos saber que nuestro propio Uiverso era sólo uno entre un número indefinido con propiedades cambiantes quizá podríamos invocar una solución análoga al principio de selección natural; que sólo en ciertos universos, entre los que se incluye el nuestro, se dan las circunstancias especiales para la existencia de la vida, y al menos que se satisfaga esta condición, no habrá observadores para advertir tal hecho.

Claro que, concebir siquiera tal multiverso de todos los universos posibles es que hay muchas cosas qu podrían ser diferentes. De nuestro estudio de las matemáticas sabemos que existen lógicas diferentes a la que utilizamos en la práctica, en la que los enunciados son o verdaderos o falsos. Análogamente, hay diferentes estructuras matemáticas; diferentes leyes de la Naturaleza posibles; diferentes valores para las constantes de la naturaleza; diferentes números para los valores de espacio y de tiempo; diferentes condiciones de partida para el universo; y diferentes resultados aleatorios para secuencias complejas de suscesos. Frente a ello, la colección de todos los mundos posibles tendría que incluir, como mínimo, todas las permutaciones y combinaciones posibles de estas diferentes cosas. Obtener una comprensiòn de tal galimatías es pedir demasiado.

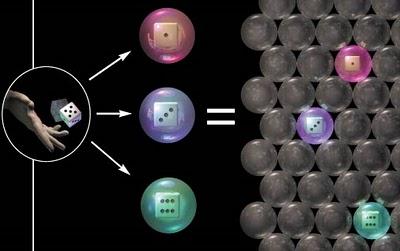

Un multiverso cuajado de pompas cristalinas, cada una un universo lleno de galaxias, de mundos… ¿de vida?

Ya nos podemos hacer una idea de lo que podría suceder si realmente existieran esos otros universos posibles, en los que unos tendrían más dimensiones que el nuestro, la Gravedad sería diferente, la fuerza electromagnética tendría otros parámetros o escalas, y, la radiación a la que lleva la fuerza nuclear débil podría ser más fuerte y devastadora, mientras que, la fuerzxa nuclear fuerte, sería diferente y, la materia que conformaría tendría propiedades desconocidas en nuestro universo. Claro que, no podemos saber si realmente esos universos serían posibles y, siendo asó (que lo es), la pregunta es: ¿hay realmente universos alternativos permitidos o, en realidad son tan posibles como la existencia de círculos cuadrados?

No me extrañaría que cuando la Teoría de Todo sea un hecho, nos muestre también que es muy restrictiva cuando se trate de dar “permiso” para la existencia de esos universos “paralelos” que nuestras mentes soñaron como consecuencia de una ignorancia que sólo se puede permitir, ciertas licencias, por medio de la imaginación infinita en la que, la ciencia, no puede poner barreras.

Como no sabemos, como la ignorancia nos lleva a la especulación y a la conjetura, pensamos y pintamos esos universos paralelos de mil maneras distintas y, en cada uno de ellos, podríamos encontrar un “mundo” diferente. En unos, como en el nuestro estará presente la vida, en otros, por no haberse producido expansión alguna, todas las galaxias conformarán una sólo y enorme galaxia universal que será la portadora de las estrellas y los mundos, otros universos habrán nacido muertos, y, también los habrá en los que, al ser diferentes las fuerzas, no reunirán las condiciones para que, ninguna clase de vida pueda estar allí presente. Otros muchos también, aunque estarán allí formando parte del Multiverso, no podrán ni consioderar universo al ser sistemas cerrados estáticos, en los que, ni la materia ni la energía tienen actividad para formar estrellas, galaxias y mundos…¿Para qué serviría un universo así?

¡Qué nos gusta imaginar! En realidad tenemos una Imaginación creadora, lo que no es posible hacer de manera física, hasta que lo podamos concebir, antes, lo hemos hecho una y otra vez xon nuestra imaginación y, de ahí, surgen las ideas quen nos llevan a plasmar en hechos lo imaginado. ¡No sería la primera vez que tal cosa ocurre!.

Estas pequeñas fantasías muestran de qué forma es concebible que el comportamiento que podríamos estimar consciente pudiera emerger de una simulación por ordenador. Pero si preguntamos dónde está “este” compartamiento consciente parce que nos vemos empujados a decir que vive en el programa. Es parte del software que se está ejecutando en la máquina y que consiste en una colección de deducciones muy complejas (“teoremas”) que se siguen de las reglas de partida que definen la lógica de la programación. esta vida “existe” en el formalismo matemático.

De todas las maneras, de existir esos otros universos, surgieron de la misma manera que surgió el nuestro, ya que, las leyes de la Naturaleza son las mismas en todas partes pero… ¿Serán las mismas en potros universos que podrían ser distintos al nuestro? No sabemos ni podemos imaginar como sería la física de esos otros universos que, en algunos las cosas serían una repetición de este nuestro y, en otros, podrían tener otras leyes fundamentales y hasta la química y la física serían otras, no hablemos, de qué formas de vida podrían estar en ellos presente.

Estos ejemplos tratan de captar unos aspectos de la Naturaleza que están reflejados, de manera perfecta, en un programa de ordenador, que es, actualmente, la única manera que tenemos de poder reproducir lo que podría ser. Físicamente estamos imposibilitados para comprobar dicha existencia y, hacemos un buen modelo de lo que debería ser un multiverso, insertamos dentro del programa todos y cada uno de los ingredientes necesarios y, cuando podemos contemplar en la pantalla los resultados definitivos ya refinados, la sensación que podemos percibir, si el programa es bueno y está bien diseñado, es que estamos visitando un auténtico multiverso, la reunicón de muchos mundos que podrían ser y, cada cual, con sus características propias.

Claro que, si todo es tan subjetivo como algunos creen que es, podríamos estar en un universo que no es un universo sino una simple idea fugaz, pero, sales del momentaneo desvarío cuando en la vida cotidiana, sientes la sacudida muy real, al tener que dar la entrada de una casa para vivir, es en ese momento, y, en una prosaica situación, cuando te das cuenta de que hay una realidad que no resulta tan bella como todas aquellas otras que nos transportan a esos mundos soñados que están alumbrados por brillantes y azuladas estrellas. El “universo” de la vida cotidiana…¡Es otra cosa!

emilio silvera

Mar

6

Jamón ibérico, bueno hasta para la tensión

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Nuestra Salud ~

Clasificado en Nuestra Salud ~

Comments (0)

Comments (0)

Un estudio del Hospital Ramón y Cajal acaba con tres mitos: no engorda, no eleva los triglicéridos ni favorece la hipertensión

Es una de las joyas de nuestra gastronomía y desde hace años también se sabe que el jamón ibérico es un alimento muy saludable. Su consumo regular aporta hierro, vitaminas y minerales esenciales y es bueno para nuestro sistema cardiovascular, casi tanto como los pescados azules, las nueces o el aceite de oliva. Se trata de un bocado suculento que, como decía Grande Covián, parece un «olivo con patas». Pero no deja de ser un embutido con un alto contenido de grasa saturada y de sal, motivos por los que tradicionalmente se desaconseja en enfermos con problemas cardiovasculares y se pide cautela en el consumo a personas sanas.

Ahora un nuevo estudio, realizado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, acaba con tres mitos relacionados con su consumo: ni engorda, ni eleva los triglicéridos ni tampoco la tensión arterial. Y, sobre todo, lo más importante es que por primera vez se ha demostrado que mejora uno de los termómetros de la salud vascular: el endotelio, el tejido que tapiza nuestras arterias.

La inflamación de ese tejido está en el origen de la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares. Su labor es como la de un director de orquesta en el funcionamiento del sistema cardiovascular. Controla la presión sanguínea y la coagulación, es a la vez diana y fuente de hormonas y participa en la defensa frente a patógenos. Cuando el endotelio sufre se dispara el riesgo de padecer un infarto.

Efecto memoria

Jabrá que comer algo más de Jamón para mekorarla

«Hemos comprobado que el consumo de 50 gramos al día de jamón ibérico durante seis semanas mejora el endotelio, además lo hace con efecto memoria y los beneficios se mantienen después de dejar de consumirlo», explica José Sabán, responsable de la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica del hospital madrileño y director de la investigación. La mejora se consigue gracias al óxido nítrico «un gas liberado por un endotelio más saludable que actuaría como un potente vasodilatador, además de antioxidante», apunta.

Pese al consumo diario, los participantes en el estudio no aumentaron su peso, ni experimentaron una subida de triglicéridos, típica del consumo de cualquier embutido. Además, pese a ser un alimento rico en sodio, produjeron un descenso de la tensión arterial.

Mejor con jamón de bellota

El estudio del Ramón y Cajal se hizo con dos tipos de jamones de buena calidad -de cebo y de bellota- y dos grupos de voluntarios. Ambos tipos de jamón mostraron beneficios cardiovasculares, aunque la mejora endotelial fue superior entre los que consumieron bellota, de cerdos criados a la manera tradicional, al aire libre y alimentados de hierbas y bellotas. La explicación está en el mayor contenido de unos compuestos llamados polifenoles, unos potentes antioxidantes y antiinflamatorios a nivel vascular.

Para demostrar que los beneficios procedían del jamón, durante la investigación se controló la alimentación de los participantes reduciendo de forma expresa el consumo de otros alimentos ricos en antioxidantes como es el aceite de oliva, el vino tinto, el chocolate negro, el té verde y los frutos rojos. Una nutricionista también veló para que no hicieran un ajuste calórico de la dieta.

De momento es un estudio piloto con medio centenar de participantes, pero los resultados abren la puerta a nuevos trabajos que permitan conocer si habría más beneficios con otras cantidades. ¿Qué pasaría con 100 gramos diarios? ¿Y con personas con algún problema cardiovascular? La investigación está pendiente de publicación.

Mar

5

Nuestro lugar en el Universo…¿cuál será?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Evolución ~

Clasificado en Evolución ~

Comments (0)

Comments (0)

Antes en otra entrada que titulé “Observar la Naturaleza… da resultados”, comentaba sobre los grandes números de Dirac y lo que el personaje llamado Dicke pensaba de todo ello y, cómo dedujo que para que pudiera aparecer la biología de la vida en el Universo, había sido necesario que el tiempo de vida de las estrellas fuese el que hemos podido comprobar que es y que, el Universo, también tiene que tener, no ya las condiciones que posee, sino también, la edad que le hemos estimado.

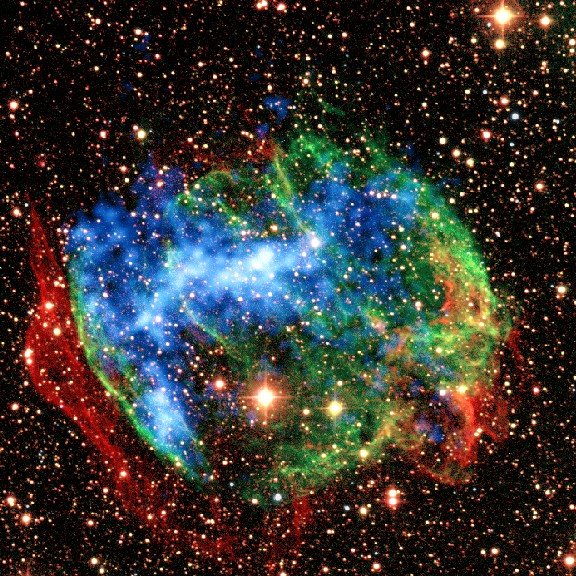

Los filamentos de un remanente de Supernova que, mirándolos y pensando de donde vienen… Te hacen recorrer unos caminos alucinantes que comenzaron con una unmensa aglomeración de gas y polvo que se constituyó en una estrella masiva que, después de vivir millones de alos, dejó, a su muerte, el rastro que arriba podemos contemplar.

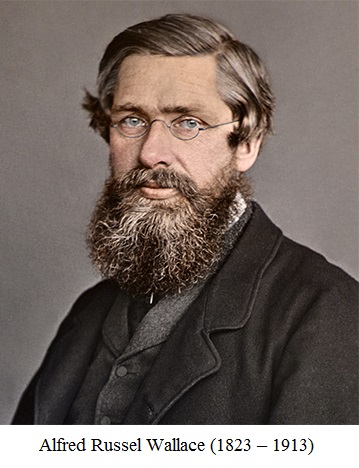

Para terminar de repasar la forma de tratar las coincidencias de los Grandes Números por parte de Dicke, sería interesante ojear restrospectivamente un tipo de argumento muy similar propuesto por otro personaje, Alfred Wallace en 1903. Wallace era un gran científico que, como les ha pasado a muchos, hoy recibe menos reconocimiento del que se merece.

Fue él, antes que Charles Darwin, quien primero tuvo la idea de que los organismos vivos evolucionan por un proceso de selección natural. Afortunadamente para Darwin, quien, independientemente de Wallace, había estado reflexionando profundamente y reuniendo pruebas en apoyo de esta idea durante mucho tiempo, Wallace le escribió para contarle sus ideas en lugar de publicarlas directamente en la literatura científica. Pese a todo, hoy “la biología evolucionista” se centra casi porm completo en las contribuciones de Darwin.

Wallace tenía intereses muchos más amplios que Darwin y estaba interesado en muchas áreas de la física, la astronomía y las ciencias de la Tierra. En 1903 publicó un amplio estudio de los factores que hace de la Tierra un lugar habitable y pasó a explorar las conclusiones filosóficas que podrían extraerse del estado del Universo. Su libro llevaba el altisonante título de El lugar del hombre en el Universo.

Wallace propuso en 1889, la hipótesis de que la selección natural podría dar lugar al aislamiento reproductivo de dos variedades al formarse barreras contra la hibridación, lo que podría contribuir al desarrollo de nuevas especies.

Wallace, Alfred Russell (1823-1913), naturalista británico conocido por el desarrollo de una teoría de la evolución basada en la selección natural. Nació en la ciudad de Monmouth (hoy Gwent) y fue contemporáneo del naturalista Charles Darwin. En 1848 realizó una expedición al río Amazonas con el también naturalista de origen británico Henry Walter Bates y, desde 1854 hasta 1862, dirigió la investigación en las islas de Malasia. Durante esta última expedición observó las diferencias zoológicas fundamentales entre las especies de animales de Asia y las de Australia y estableció la línea divisoria zoológica -conocida como línea de Wallace- entre las islas malayas de Borneo y Célebes. Durante la investigación Wallace formuló su teoría de la selección natural. Cuando en 1858 comunicó sus ideas a Darwin, se dio la sorprendente coincidencia de que este último tenía manuscrita su propia teoría de la evolución, similar a la del primero. En julio de ese mismo año se divulgaron unos extractos de los manuscritos de ambos científicos en una publicación conjunta, en la que la contribución de Wallace se titulaba: “Sobre la tendencia de las diversidades a alejarse indefinidamente del tipo original”. Su obra incluye El archipiélago Malayo (1869), Contribuciones a la teoría de la selección natural (1870), La distribución geográfica de los animales (1876) y El lugar del hombre en el Universo (1903).

Pero sigamos con nuestro trabajo de hoy. Todo esto era antes del descubrimiento de las teorías de la relatividad, la energía nuclear y el Universo en expansión. La mayoría de los astrónomos del siglo XIX concebían el Universo como una única isla de materia, que ahora llamaríamos nuestra Vía Láctea. No se había establecido que existieran otras galaxias o cuál era la escala global del Universo. Sólo estaba claro que era grande.

Wallace estaba impresionado por el sencillo modelo cosmológico que lord Kelvin había desarrollado utilizando la ley de gravitación de Newton. Mostraba que si tomábamos una bola muy grande de materia, la acción de la gravedad haría que todo se precipitara hacia su centro. La única manera de evitar ser atraído hacia el centro era describir una órbita alrededor. El universo de Kelvin contenía unos mil millones de estrellas como el Sol para que sus fuerzas gravitatorias contrapesaran los movimientos a las velocidades observadas.

En el año 1901, Lord Kelvin solucionó cualitativa y cuantitativamente de manera correcta el enigma de la oscuridad de la noche en el caso de un universo transparente, uniforme y estático. Postulando un universo lleno uniformemente de estrellas similares al Sol y suponiendo su extensión finita (Universo estoico), mostró que, aun si las estrellas no se ocultan mutuamente, su contribución a la luminosidad total era finita y muy débil frente a la luminosidad del Sol. El demostró también que la edad finita de las estrellas prohibió la visibilidad de las estrellas lejanas en el caso de un espacio epicúreo infinito o estoico de gran extensión, lo que contestó correctamente al enigma de la oscuridad.

Lo intrigante de la discusión de Wallace sobre este modelo del Universo es que adopta una actitud no copernicana porque ve cómo algunos lugares del Universo son más propicios a la presencia de vida que otros. Como resultado, sólo cabe esperar que nosotros estemos cerca, pero no en el centro de las cosas.

Wallace da un argumento parecido al de Dicke para explicar la gran edad de cualquier universo observado por seres humanos. Por supuesto, en la época de Wallace, mucho antes del descubrimiento de las fuentes de energía nuclear, nadie sabía como se alimentaba el Sol, Kelvin había argumentando a favor de la energía gravitatoria, pero ésta no podía cumplir la tarea.

En la cosmología de Kelvin la Gravedad atraía material hacia las regiones centrales donde estaba situada la Vía Láctea y este material caería en las estrellas que ya estaban allí, generando calor y manteniendo su potencia luminosa durante enormes períodos de tiempo. Aquí Wallace ve una sencilla razón para explicar el vasto tamaño del Universo.

“Entonces, pienso yo que aquí hemos encontrado una explicación adecuada de la capacidad de emisión continuada de calor y luz por parte de nuestro Sol, y probablemente por muchos otros aproximadamente en la misma posición dentro del cúmulo solar. Esto haría que al principio se agregasen poco a poco masas considerables a partir de la materia difusa en lentos movimientos en las porciones centrales del universo original; pero en un período posterior serían reforzadas por una caída de materia constante y continua desde sus regiones exteriores a velocidades tan altas como para producir y mantener la temperatura requerida de un sol como el nuestro, durante los largos períodos exigidos para el continuo desarrollo de la vida.”

Vallace ve claramente la conexión entre estas inusuales características globales del Universo y las consiciones necesarias para que la vida evolucione y prospere en un planeta como el nuestro alumbrado por una estrella como nuestro Sol. Wallace completaba su visión y análisis de las condiciones cósmicas necesarias para la evolución de la vida dirigiendo su atención a la geología y la historia de la Tierra. Aquó ve una situación mucho más complicada que la que existe en astronomía. Aprecia el cúmulo de accidentes históricos marcados por la vía evolutiva que ha llegado hasta nosotros, y cree “improbable en grado máximo” que el conjunto completo de características propicias para la evolución de la vida se encuentre en otros lugares. Esto le lleva a especular que el enorme tamaño del Universo podría ser necesario para dar a la vida una oportunidad razonable de desarrollarse en sólo un planeta, como el nuestro, independientemente de cuan propicio pudiera ser su entorno local:

“Un Universo tan vasto y complejo como el que sabemos que existe a nuestro alrededor, quizá haya sido absolutamente necesario … para producir un mundo que se adaptase de forma precisa en todo detalle al desarrollo ordenado de la vida que culmina en el hombre.”

Hoy podríamos hacernos eco de ese sentimiento de Wallace. El gran tamaño del Universo observable, con sus 1080 átomos, permite un enorme número de lugares donde puedan tener lugar las variaciones estadísticas de combinaciones químicas que posibilitan la presencia de vida. Wallace dejaba volar su imaginación que unía a la lógica y, en su tiempo, no se conocían las leyes fundamentales del Universo, que exceptuando la Gravedad de Newton, eran totalmente desconocidas. Así, hoy jugamos con la ventaja de saber que, otros muchos mundos, al igual que la Tierra, pueden albergar la vida gracias a una dinámica igual que es la que, el ritmo del Universo, hace regir en todas sus regiones. No existen lugares privilegiados.

Siempre hemos tratado de saber, cuál sería nuestro lugar en el Universo, no ya en relación a la situación geográfica, sino referido a esa fascinante historia de la vida que nos atañe a los humanos, la única especie conocida que, consciente de su Ser, libera pensamientos y formula preguntas que, hasta el momento, nadie ha sabido contestar.

emilio silvera

Mar

4

¡La Física del siglo XIX

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

La Física, como todo, evoluciona

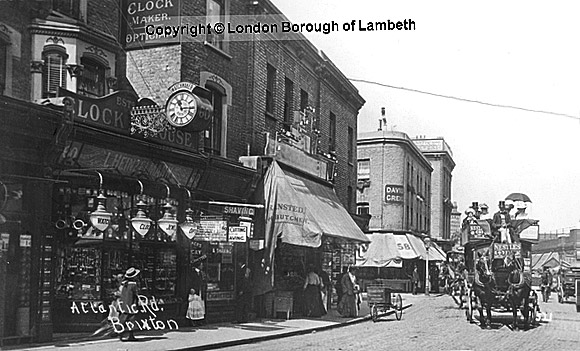

Simplemente con echar una mirada al siglo XIX, nos podemos percatar de que, ese período fue apasionante la Ciencia y la Tecnología que comenzaron a cambiar de manera acelerada produciendo importantes cambios en nuestra Sociedad, sus usos y sus costumbres.

No es extraño encontrar textos de la época en los que, aquella sucesión imparable de inventos y de muchos descubrimientos, marcarían el desarrollo de una nueva Humanidad.

Faraday y J. C. Maxwell.

Las lecturas de la época dejan a veces traslucir sentimientos de asombro, admiración, desconcierto y, a veces, un poco de temor de todos aquellos avances que parecían sacados de una novela de ciencia ficción.

Sí, queremos mostrar episodios referidos a grandes descubrimientos que, por estas razones, llaman la atención. Claro que, si nos trasladamos mentalmente a aquellos momentos y aquella época, podremos comprender mejor, todas aquellas reacciones entonces desencadenadas que , vistas en perspectiva, son lo que sería de esperar y de una total normalidad.

¿Que sería de nuestro mundo sin las personas que aparecen en esta foto?. Sería difícil nombrar a un físico relevante del siglo XX que no aparezca en ella. Corresponde a la quinta conferencia, año 1927, promovida por el filántropo belga Ernerst Solvay. De los 29 asistentes, 17 ya habían, o lo harían poco después, ganado el premio Nobel (al menos una vez). Schrödinger, Einstein (repite en esta lista), M. Curie, Bohr, Planck, Lorentz, Heissenberg, Pauli… científicos inigualables que cambiaron el concepto del mundo, desde el vasto Universo hasta el pequeño átomo.

Aquellos episodios fueron recogidos en lecturas y manuales de Física del siglo XIX, y, lo mismo que fueron saliendo a la luz (sin orden ni concierto), serán aquí comentados. Lo cierto es que, todo aquello nos trajo consecuencias históricas, sociales y educativas.

En general, el siglo XIX es el de la consolidación de la Física como disciplina autónoma. Se manifiesta en ella un afán por establecer un campo de estudio propio, separándose por un lado de la Química, y por el otro de las matemáticas, a la que ha pertenecido hasta entonces como una rama de la misma: las matemáticas mixtas(óptica, estática, astronomía.

En ese momento la Física comienza a adquirir importancia las distintas ramas del saber. Dos factores contribuyen a ello. El primero, la incorporación de nuevos conocimientos que amplían espectacularmente el horizonte de la disciplina. El segundo, el fundamental: el cambio de orientación con relación al espíritu especulativo que estuvo presente hasta bien avanzado el siglo anterior.

Pronto llegarían nuevos conceptos, nuevas teorías

De este modo, la Física asume un enfoque más experimental, al tiempo que dará paso a una utilización creciente de las matemáticas.

Drespretz, en el prólogo de su Física Experimental (1839): “La Física, en el estado á que ha llegado en la actualidad, no tiene de común más que el con la Física llamada escolástica, que los preceptos de Bacón y los ejemplos de Galileo han contribuido felizmente á desterrar de la enseñanza pública.”

La Física de orientación escolástica todavía perdura, especialmente en nuestro país, a principios del siglo XIX. marcar las diferencias, se insiste en que la nueva Física es Física Experimental que se contempla como “ciencia útil” y capaz de incidir con sus aplicaciones en la vida de las personas y en las Sociedades en general.

Aquellos tiempos eran de carruajes que comenzaron a correr sin caballos, máquinas de vapor que “aprovecha la potencia motriz del fuego” que surgieron en Inglaterra del siglo XVIII para sustituir a los animales en el bombeo del agua, cuando ésta inundaba las minas de carbón. La máquina “atmosférica” de Newcomen fue la primera, seguida por la de Watt que mejoró el diseño con un condensador para el vapor, haciéndola mucho más eficiente.

En 1827, el ingeniero francés Marc Seguir inventó la caldera tubular, que obtenía mayor provecho de la fuerza generada por el vapor. Stephenson aplicó sistema a la locomotora The Rocket, que era capaz de transportar 12.942 kilos a 24 km por hora con una pendiente del 2%.

Ninguno de aquellos avances se llevó a cabo con respaldo teórico hasta que aparecen los estudios de Carnot en 1824. En ese nace la termodinámica y a partir de ahí el progreso se dispara.

La Máquina de vapor tiene lugar preferente en los manuales de Física de la época y se describen de manera minuciosa todos y uno de los elementos que intervienen en su funcionamiento. Faltaba sin embargo, la fundamentación teórica, la cual tardaría varias décadas en ser incorporada.

A lo más, los dos únicos principios explicativos que aparecen son la “fuerza elástica del vapor” y “la caída de presión cuando el vapor se condensa”. Claro que, la máquina de vapor adoptó nuevos y más modernos diseños y, de estar fijas en sus lugares de , pasaron a poder desplazarse con la gran ventaja que ello suponía, y, hasta tal punto fue así que, aquella idea del desplazamiento, dio lugar a la llegada del Ferrocarril por una parte y de la Navegación fluvial a vapor por otra, con lo cual, aquello nos llevó en volandas hacia el futuro. Un futuro hasta hacía poco impensable.

“[…] máquinas admirables que lo mismo producen su efecto en puntos fijos, como marchando con una prodigiosa velocidad, ya sobre las barras de hierro, borrando las distancias, ó ya surcando los mares sobre unas tablas, y haciendo vecinos los dos mundos que estos mares separan. (Rodríguez, 1858, p. 320, en su manual de Física general y aplicada a la agricultura y a la industria. Madrid, Aguado (1858).”

Resulta muy curioso en la que eran presentados estos nuevos inventos y las referencias que utilizaban para ello al tratar de transmitir al lector novedades de tal magnitud:

“Igualmente se las ha aplicado á los carruajes que se hacen marchar sin caballerías para transportar cargamentos muy considerables, ó mejor para arrastrar tras de sí un número mayor o menor de carruajes ordinarios cargados de todas las mercancías, ó de otra clase de objetos. (Beudant, 1841, p. 283. Tratado Elemental de Física (3ª Edic.) Madrid, Imprenta de Arias (1841).”

Como vemos, lo era descrito en base a lo ancestral. Se percibe que comienza a producirse cambios de incalculables consecuencias, que hará que el mundo, deje de ser lo que era.

Tras haber pasado desapercibida siglos, la electricidad comienza un desarrollo fulgurante en el siglo XVIII. En ese período se establecen las leyes básicas y surgen las primeras teorías explicativas de los fenómenos conocidos. Coulomb cierra el siglo estableciendo la primera ley cuantitativa e introduciendo la electricidad en el marco de la ciencia newtoniana.

La bateria eléctrica de Volta y las primeras ciudades alumbradas

Volta apiló discos de igual tamaño de cobre y de cinc, sólo o con estaño, alternados, que llevan intercalados cada uno de ellos un paño humedecido. Esta “pila de discos” empieza y termina con discos de diferente tipo. Conectando con un alambre los discos situados en los extremos logró que fluyera un flujo eléctrico. Impregnando el paño en determinadas sales la corriente obtenida era mucho mayor.

Así, en el siglo XIX se abre con una aportación de gran trascendencia: la pila de Volta, cuyos efectos “son tan extraordinarios que sin exageración se puede decir que es el instrumento más maravilloso que ha creado la inteligencia humana” (González Chávarri, 1848). La pila amplia el campo de la electricidad incorporando todos los fenómenos relacionados con la entonces llamada “electricidad galvánica”. Poco más tarde, gracias a los trabajos de Oersted y Faraday, aparece otro dominio de inmensas posibilidades: el electromagnetismo. El descubrimiento de la conexión entre corriente eléctrica e imanes va a ser seguida de la puesta a punto de aparatos y máquinas que serán el soporte de la electricidad industrial y marcarán el tránsito hacia la Sociedad contemporánea.

La Electricidad acuña fama de ser un agente físico poderoso y, al mismo tiempo, sorprendente, vistos los fenómenos y efectos que suele protagonizar. Se presenta como capaz de hacer posible todo lo imaginable e inimaginable. Tanto es así que por ejemplo, es capaz de producir luz ¡sin utilizar fuego! Así, los manuales describen la experiencia realizada por Davy en 1801, que mediante una pila de gran de elementos hace saltar un arco de luz cegadora (arco voltaico) entre dos barras próximas de carbón.

Liebherr, en el emplazamiento británico de Sunderland, se decidió por el moderno procedimiento por arco voltaico pulsado, por lo que utiliza sistemas digitales del TransPuls Synergic 5000 de Fronius.

La luz a diferencia de las chispas se mantenían durante un cierto tiempo, pero las barras se iban consumiendo y llegaba un momento en que cesaba el fenómeno. Con base a experiencia se construyeron aparatos destinados a la iluminación, provistos de un complicado sistema que mantenía las distancias de las barras. El arco estaba protegido de las corrientes de aire por un tubo de vidrio.

Otro inconveniente era la duración muy limitada de pilas y baterías, pero a partir de los años 1860 comenzaron a estar operativas las dinamos y problema quedó solucionado.

No sería justo hablar de la luz sin nombrar a N. Tesla

Poco más tarde, 1880 y gracias a que el espabilado Edison se apropió de las ideas de Tesla, surgió y se impulsó la bombilla de incandescencia, dispositivo durable y de bajo coste de producir luz mediante la corriente. Ha sido el sistema que hemos conocido hasta nuestros días.

Podríamos seguir hasta llegar a lo que hoy es la Fisica, sin embargo, ni el sitio es tan extenso ni el tiempo lo permite.

emilio silvera

Totales: 74.941.369

Totales: 74.941.369 Conectados: 24

Conectados: 24