Ene

11

Nuestro lugar en el Universo…¿cuál será?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Comments (1)

Comments (1)

Robert Dicke era su nombre y tenía los intereses científicos más amplios y diversos que imaginarse pueda, el decía que al final del camino todos los conocimientos convergen en un solo punto, el saber. No nos damos cuenta de ello pero, al final del camino, todos los conocimientos convergen y están relacionados de alguna extraña manera.

Como pregona la filosofía, nada es como se ve a primera vista, todo depende del punto de vista desde el que miremos las cosas, o, de la perspectiva que podamos tener de ellas conforme a las herramientas que tengamos a nuestra disposición, incluida la intelectual. Nosotros, que estudiamos el Universo y no lo sabemos todo de él, ya pensamos en la posible existencia de otros universos.

Si es que existen, ¿cómo serían esos otros universos? ¿dejarían un margen para alguna forma de vida? y, de ser así, ¿cómo serían?

“Lo primero que hay que comprender sobre los universos paralelos… es que no son paralelos. Es importante comprender que ni siquiera son, estrictamente hablando, universos, pero es más fácil si uno lo intenta y lo comprende un poco más tarde, después de haber comprendido que todo lo que ha comprendido hasta ese momento no es verdadero.”

Douglas Adams

Antes en la entrada que más arriba tenéis (“Observar la Naturaleza… da resultados”), comentaba sobre los grandes números de Dirac y lo que el personaje llamado Dicke pensaba de todo ello y, cómo dedujo que para que pudiera aparecer la biología de la vida en el Universo, había sido necesario que el tiempo de vida de las estrellas fuese el que hemos podido comprobar que es y que, el Universo, también tiene que tener, no ya las condiciones que posee, sino también, la edad que le hemos estimado.

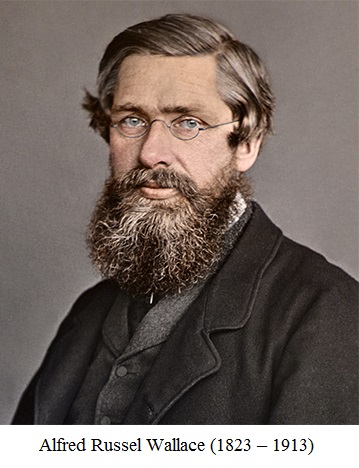

Para terminar de repasar la forma de tratar las coincidencias de los Grandes Números por parte de Dicke, sería interesante ojear restrospectivamente un tipo de argumento muy similar propuesto por otro personaje, Alfred Wallace en 1903. Wallace era un gran científico que, como les ha pasado a muchos, hoy recibe menos reconocimiento del que se merece.

Fue él, antes que Charles Darwin, quien primero tuvo la idea de que los organismos vivos evolucionan por un proceso de selección natural. Afortunadamente para Darwin, quien, independientemente de Wallace, había estado reflexionando profundamente y reuniendo pruebas en apoyo de esta idea durante mucho tiempo, Wallace le escribió para contarle sus ideas en lugar de publicarlas directamente en la literatura científica. Pese a todo, hoy “la biología evolucionista” se centra casi porm completo en las contribuciones de Darwin.

Wallace tenía intereses muchos más amplios que Darwin y estaba interesado en muchas áreas de la física, la astronomía y las ciencias de la Tierra. En 1903 publicó un amplio estudio de los factores que hace de la Tierra un lugar habitable y pasó a explorar las conclusiones filosóficas que podrían extraerse del estado del Universo. Su libro llevaba el altisonante título de El lugar del hombre en el Universo.

Wallace, Alfred Russell (1823-1913), naturalista británico conocido por el desarrollo de una teoría de la evolución basada en la selección natural. Nació en la ciudad de Monmouth (hoy Gwent) y fue contemporáneo del naturalista Charles Darwin. En 1848 realizó una expedición al río Amazonas con el también naturalista de origen británico Henry Walter Bates y, desde 1854 hasta 1862, dirigió la investigación en las islas de Malasia. Durante esta última expedición observó las diferencias zoológicas fundamentales entre las especies de animales de Asia y las de Australia y estableció la línea divisoria zoológica -conocida como línea de Wallace- entre las islas malayas de Borneo y Célebes. Durante la investigación Wallace formuló su teoría de la selección natural. Cuando en 1858 comunicó sus ideas a Darwin, se dio la sorprendente coincidencia de que este último tenía manuscrita su propia teoría de la evolución, similar a la del primero. En julio de ese mismo año se divulgaron unos extractos de los manuscritos de ambos científicos en una publicación conjunta, en la que la contribución de Wallace se titulaba: “Sobre la tendencia de las diversidades a alejarse indefinidamente del tipo original”. Su obra incluye El archipiélago Malayo (1869), Contribuciones a la teoría de la selección natural (1870), La distribución geográfica de los animales (1876) y El lugar del hombre en el Universo (1903).

Pero sigamos con nuestro trabajo de hoy. Todo esto era antes del descubrimiento de las teorías de la relatividad, la energía nuclear y el Universo en expansión. La mayoría de los astrónomos del siglo XIX concebían el Universo como una única isla de materia, que ahora llamaríamos nuestra Vía Láctea. No se había establecido que existieran otras galaxias o cuál era la escala global del Universo. Sólo estaba claro que era grande.

Wallace estaba impresionado por el sencillo modelo cosmológico que lord Kelvin había desarrollado utilizando la ley de gravitación de Newton. Mostraba que si tomábamos una bola muy grande de materia, la acción de la gravedad haría que todo se precipitara hacia su centro. La única manera de evitar ser atraído hacia el centro era describir una órbita alrededor. El universo de Kelvin contenía unos mil millones de estrellas como el Sol para que sus fuerzas gravitatorias contrapesaran los movimientos a las velocidades observadas.

En el año 1901, Lord Kelvin solucionó cualitativa y cuantitativamente de manera correcta el enigma de la oscuridad de la noche en el caso de un universo transparente, uniforme y estático. Postulando un universo lleno uniformemente de estrellas similares al Sol y suponiendo su extensión finita (Universo estoico), mostró que, aun si las estrellas no se ocultan mutuamente, su contribución a la luminosidad total era finita y muy débil frente a la luminosidad del Sol. El demostró también que la edad finita de las estrellas prohibió la visibilidad de las estrellas lejanas en el caso de un espacio epicúreo infinito o estoico de gran extensión, lo que contestó correctamente al enigma de la oscuridad.

Ahora sabemos que estrellas como el Sol y planetas como la Tierra, sólo en nuestra Galaxia, los hay a decenas de miles de millones. Y, si eso es así… ¡No somos nada especial ni el centro de nada! Por otra parte, somos conscientes de que la extinción de las especies también es algo natural en la dinámica del Universo.

Lo intrigante de la discusión de Wallace sobre este modelo del Universo es que adopta una actitud no copernicana porque ve cómo algunos lugares del Universo son más propicios a la presencia de vida que otros. Como resultado, sólo cabe esperar que nosotros estemos cerca, pero no en el centro de las cosas.

Wallace da un argumento parecido al de Dicke para explicar la gran edad de cualquier universo observado por seres humanos. Por supuesto, en la época de Wallace, mucho antes del descubrimiento de las fuentes de energía nuclear, nadie sabía como se alimentaba el Sol, Kelvin había argumentando a favor de la energía gravitatoria, pero ésta no podía cumplir la tarea.

En la cosmología de Kelvin la Gravedad atraía material hacia las regiones centrales donde estaba situada la Vía Láctea y este material caería en las estrellas que ya estaban allí, generando calor y manteniendo su potencia luminosa durante enormes períodos de tiempo. Aquí Wallace ve una sencilla razón para explicar el vasto tamaño del Universo.

“Entonces, pienso yo que aquí hemos encontrado una explicación adecuada de la capacidad de emisión continuada de calor y luz por parte de nuestro Sol, y probablemente por muchos otros aproximadamente en la misma posición dentro del cúmulo solar. Esto haría que al principio se agregasen poco a poco masas considerables a partir de la materia difusa en lentos movimientos en las porciones centrales del universo original; pero en un período posterior serían reforzadas por una caída de materia constante y continua desde sus regiones exteriores a velocidades tan altas como para producir y mantener la temperatura requerida de un sol como el nuestro, durante los largos períodos exigidos para el continuo desarrollo de la vida.”

Vallace ve claramente la conexión entre estas inusuales características globales del Universo y las consiciones necesarias para que la vida evolucione y prospere en un planeta como el nuestro alumbrado por una estrella como nuestro Sol. Wallace completaba su visión y análisis de las condiciones cósmicas necesarias para la evolución de la vida dirigiendo su atención a la geología y la historia de la Tierra. Aquó ve una situación mucho más complicada que la que existe en astronomía. Aprecia el cúmulo de accidentes históricos marcados por la vía evolutiva que ha llegado hasta nosotros, y cree “improbable en grado máximo” que el conjunto completo de características propicias para la evolución de la vida se encuentre en otros lugares. Esto le lleva a especular que el enorme tamaño del Universo podría ser necesario para dar a la vida una oportunidad razonable de desarrollarse en sólo un planeta, como el nuestro, independientemente de cuan propicio pudiera ser su entorno local:

“Un Universo tan vasto y complejo como el que sabemos que existe a nuestro alrededor, quizá haya sido absolutamente necesario … para producir un mundo que se adaptase de forma precisa en todo detalle al desarrollo ordenado de la vida que culmina en el hombre.”

Hoy podríamos hacernos eco de ese sentimiento de Wallace. El gran tamaño del Universo observable, con sus 1080 átomos, permite un enorme número de lugares donde puedan tener lugar las variaciones estadísticas de combinaciones químicas que posibilitan la presencia de vida. Wallace dejaba volar su imaginación que unía a la lógica y, en su tiempo, no se conocían las leyes fundamentales del Universo, que exceptuando la Gravedad de Newton, eran totalmente desconocidas. Así, hoy jugamos con la ventaja de saber que, otros muchos mundos, al igual que la Tierra, pueden albergar la vida gracias a una dinámica igual que es la que, el ritmo del Universo, hace regir en todas sus regiones. No existen lugares privilegiados.

emilio silvera

Ene

11

¡Vamos conociendo la complejidad de la Vida!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Bioquímica ~

Clasificado en Bioquímica ~

Comments (0)

Comments (0)

MISIÓN MARTE 2020

Según dicen, tratarán de convertir el CO2 en Oxígeno y otras muchas cosas que, por el momento, sólo son un sueño, ya que, no se vislumbra que en las próximas décadas estémos preparados para una misión a Marte en toda regla y que asegure la integridad física de los viajeros.

Sin embargo, para seguir recibiendo subvenciones, los de la NASA dicen que el próximo proyecto de la NASA en el planeta rojo, será la Misión Marte 2020, en la que destaca la intención de investigar la manera de transformar el CO2 en oxígeno. Desde aquellos lejanos tiempos de en los que algunos creyeron ver “los Canales de Marte”, nuestra imaginación nunca ha dejado de elucubrar fantasías sobre aquel planeta hermano que… ¡Tan cerca y tan lejos está!

Lo que pasó siempre deja rastros que nos cuentan la historia

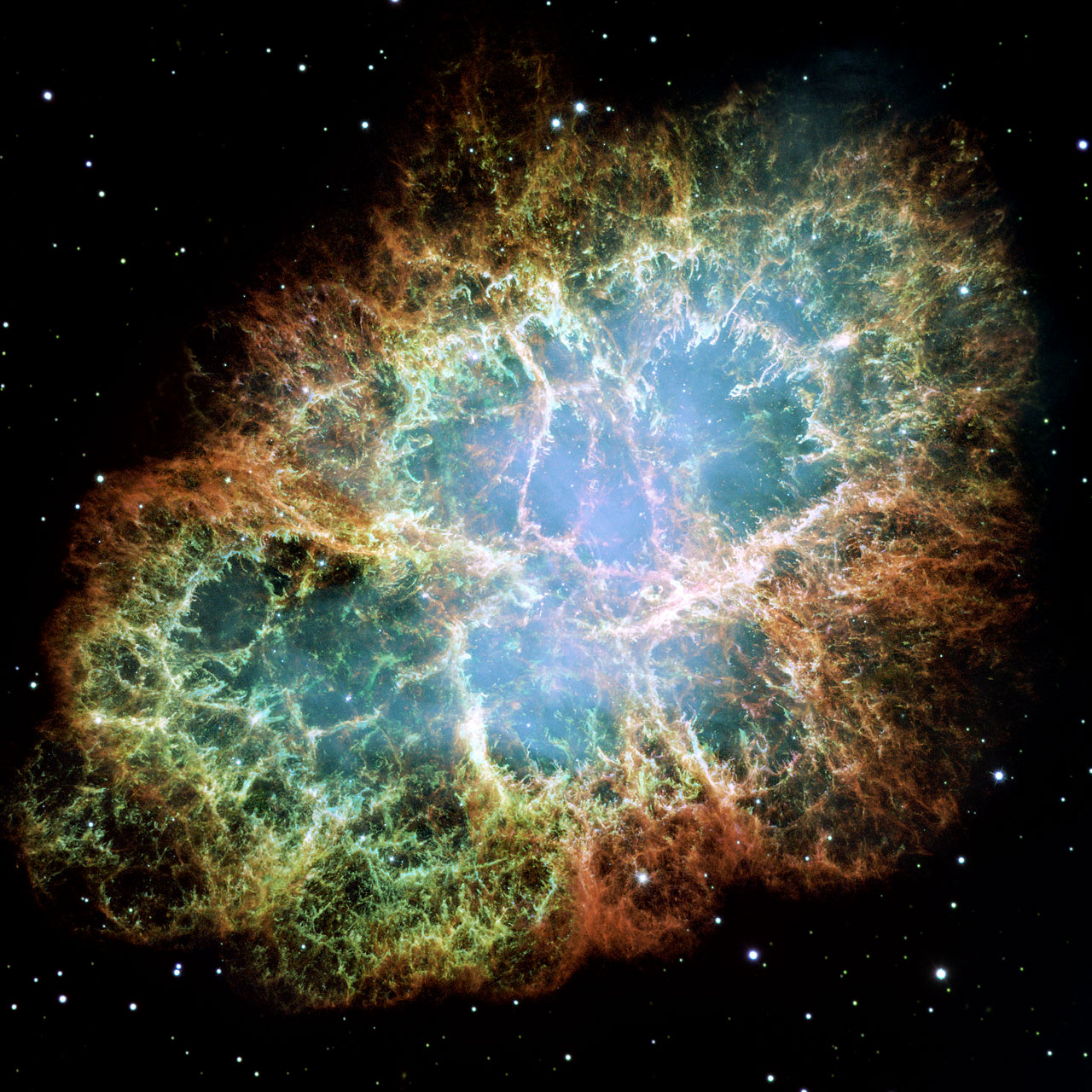

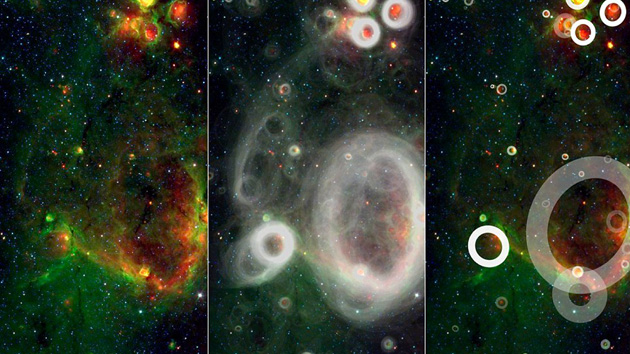

Bueno, en cierta manera sí. El Universo tiene y conserva (como ocurre en la Tierra), las reliquias de su pasado. A lo largo y a la ancho del Cosmos podemos encontrar muestras de objetos que nos cuentan lo que antes pasó en el Universo. Una supernova es el momento de la explosión de una estrella masiva, debido a que la presión para mantener todos los átomos nucleares es insostenible. “La simetría es la armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a un punto, línea o plano determinado. Una estrella tiene forma esférica, por lo tanto se espera que si la explosión es en todas las direcciones, su remanente también presente la misma apariencia simétrica. Sin embargo los remanentes de las supernovas no son simétricos. Una posible causa de asimetría en remanentes de supernovas consiste en la variación de masas de los elementos de la estrella.

Nuestros cuerpos contienen algunos miles de millones de unos bichitos llamados mitocondrias, que invadieron a los antepasados de nuestras células hace ahora alrededor de mil millones de años. Las mitocondrias están acostumbradas a vivir dentro de nosotros, y nosotros nos hemos acostumbrado de tal manera a tenerlas por todas partes, que ahora no podemos vivir separados. Ellas forman parte de nosotros y nosotros formamos parte de ellas. Producen casi toda nuestra energía y nosotros nos encargamos de alimentarlas y cobijarlas.

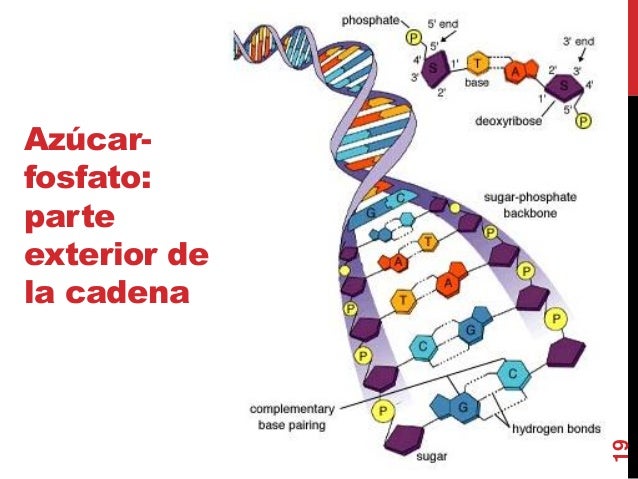

En otros trabajos lo hemos comentado aquí ampliamente, nuestras mitocondrias tienen su propio ADN, heredado sólo de nuestras madres, por lo que este ADN podría proceder de una única mujer que estaría en el origen de los seres humanos actuales: una Eva mitocondrial.

Mitocondria observada bajo el microscopio electrónico

Pero estos huéspedes celulares que parecen vivir pacíficamente en simbiosis con el resto de las células, pueden ser también un enemigo que mata silenciosamente desde dentro. Siempre que una célula muere, hay una serie de pistas que nos conducen hasta las mitocondrias y que nos muestran cómo están implicadas en enfermedades devastadoras e incapacidades físicas o mentales, así como en el propio proceso de envejecimiento. El invitado indispensable se puede convertir en un asesino de monstruosas proporciones.

Casi todas las células de nuestro cuerpo contienen mitocondrias -alrededor de mil en cada célula- El “mitocondrión” es una bestia incansable que no cesa de adoptar formas distintas. Si se captara su aspecto en una única foto instantánea poco favorecedora, se vería algo parecido a un gusano, pero un gusano que se retuerce, se divide en dos y se fusiona con otros gusanos. Así pues, en ocasiones podemos captar un mitocondrión que parece un zepelín, y otras veces algo parecido a un animal con múltiples cabezas o colas.

Dentro de nuestros cuerpos conviven “seres” que, de poderlos contemplar, nos asombrarían.

El mitocondrión es un monstruo antiguo y maternal -un dragón con un apetito monstruoso, que se come a su vez todo lo que nosotros nos hemos comido y lo respira a continuación en forma de fuego.Las mitocondrias consumen practicamente todo el alimento y el oxígeno que se produce en el cuerpo, y producen la mayor parte del calor que este genera. Sin embargo, este monstruo es diminuto -su tamaño es de una micra, es decir, una milésima de milímetro: mil millones de mitocondrias cabrían en el interior de un grano de arena. Menos mal que no están a la vista y lo que por fuera podemos ver de nuestros cuerpos, no resulta tan desagradable. Como consecuencia de ello…

No siempre la realidad es lo que vemos. El interior de las cosas es muy importante para poder emitir un juicio sobre cualquier cosa inanimada o viva que pretendamos calificar en función de sus valores físicos o mentales.

Las mitocondrias tienen su propio ADN y la principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Los nutrientes se escinden en el citoplasma celular para formar ácido pirúvico que penetra en la mitocondria. En una serie de reacciones, parte de las cuales siguen el llamado ciclo de Krebs o del ácido cítrico, el ácido pirúvico reacciona con agua para producir dióxido de carbono y diez átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se transportan hasta las crestas de la membrana interior a lo largo de una cadena de moléculas especiales llamadas coenzimas. Una vez allí, las coenzimas donan los hidrógenos a una serie de proteínas enlazadas a la membrana que forman lo que se llama una cadena de transporte de electrones.

La cadena de transporte de electrones separa los electrones y los protones de cada uno de los diez átomos de hidrógeno. Los diez electrones se envían a lo largo de la cadena y acaban por combinarse con oxígeno y los protones para formar agua.

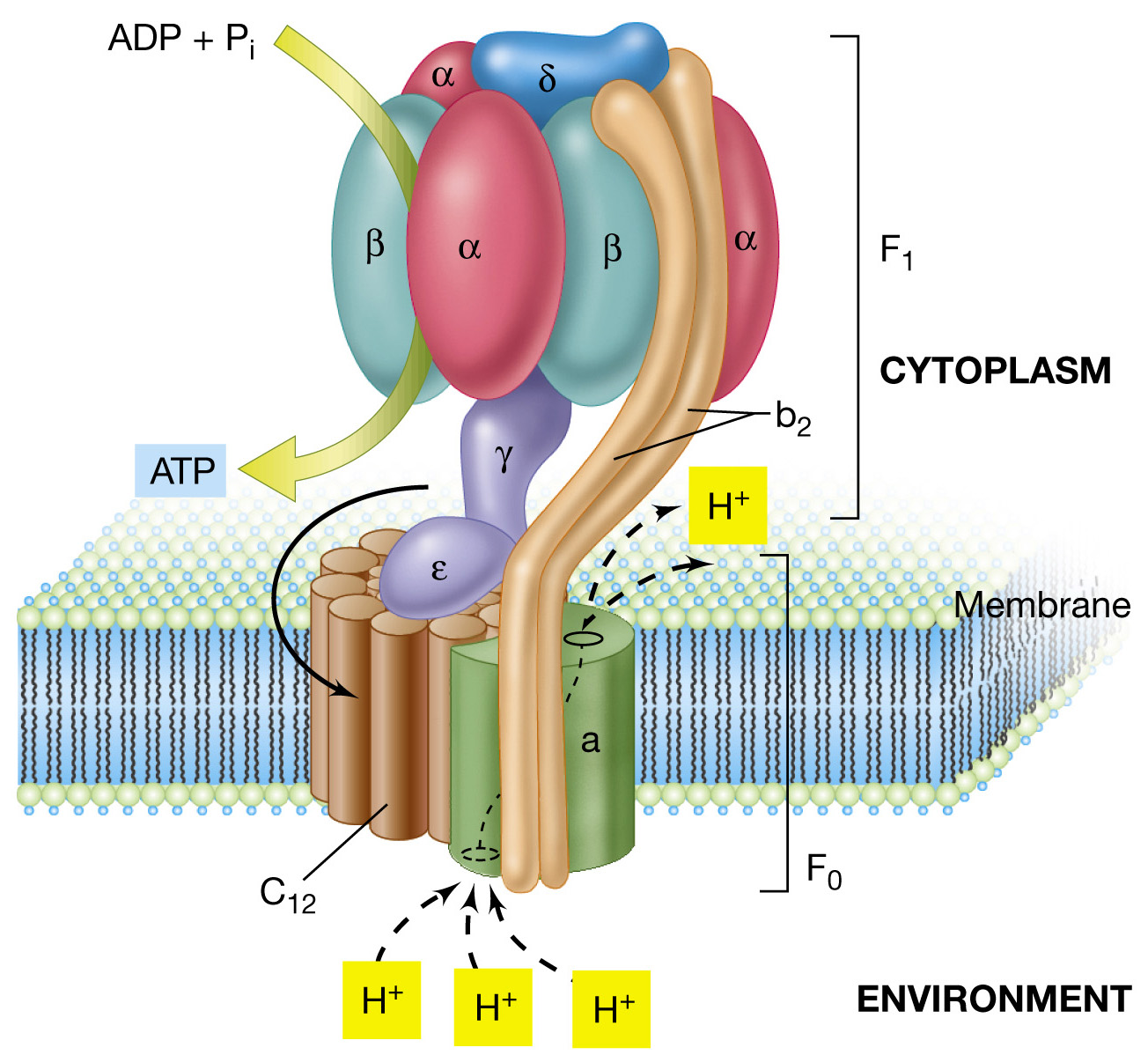

Cadena de Transporte de electrones y la ATP sintasa

La energía se libera a medida que los electrones pasan desde las coenzimas a los átomos de oxígeno y se almacena en compuestos de la cedena de transporte de electrones. A medida que estos pasan de uno a otro, los componentes de la cadena bombean aleatoriamente protones desde la matriz hacia el espacio comprendido entre las membranas interna y externa. Los protones sólo pueden volver a la matriz por una vía compleja de proteínas integradas en la membrana interior. Este complejo de proteínas de membrana permite a los protones volver a la matriz solo si se añade un grupode fosfato al compuesto difosfato de adenosina (ADP) para formar ATP en el proceso llamado fosforilación.

El complejo ATP sintasa es una enzima situada en la cara interna de la membrana interna de las mitocondrias y de la membrana de los tilacoides de los cloroplastos encargada de sintetizar ATP a partir de ADP y un grupo fosfato y la energía suministrada por un chorro de protones (H+). Responde a la síntesis de ATP según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell. La síntesis de ATP gracias a este enzima se denomina fosforilación oxidativa del ADP.

Estructura del ATP sintasa

El ATP se libera en el citoplasma de la célula, que lo utiliza prácticamente en todas las reacciones que necesitan energía. Se convierte en ADP, que la célula devuelve a la mitocondria para volver a fosforilarlo.

Nadie cae en la cuenta de que, en parte, todos nosotros somos mitocondrias; ellas constituyen aproximadamente un décimo del volumen de todas nuestras células juntas, un décimo de cada uno de nosotros. Dado que son practicamente la única parte de la célula que tiene color, las mitocondrias constuituyen prácticamente el color de nuestras células y nuestros tejidos. Sino fuera por la melanina de nuestra piel , la mioglobina de nuestros músculos y la hemoglobina de nuestra sangre, seríamos del color de las mitocondrias, es decir, rojo amarronado. Además, si esto fuera así, cambiaríamos de color cuando hicéramos ejercicio o corriéramos hasta perder el aliento, de tal forma que podríamos decir si alguien está utilizando mucha o poca energía simplemente con mirar su color.

Pero no todo es perfecto y, las mitocondrias tienen fugas que se traduce en un defecto espectacular en el diseño de nuestras mitocondrias: La electricidad de electrones se esacapa de las mitocondrias para producir radicales libres no tóxicos, y la electricidad de protones se escapa produciendo calor: no se trata de figas pequeñas o insignificantes, sino que son grandes y constituyen una gran amenaza para la vida.

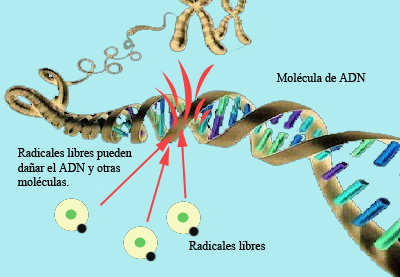

Los electrones se escapan de la cadena de transporte ubicada en las mitocondrias para producir “radicales libres” . Quizá la expresión pueda hacernos pensar en algo inocuo, pero en realidad se trata de un grupo suversivo formado por sustancias químicas tóxicas. El primer componente de este grupo es el “superóxido”, que se produce cuando hay una fuga de electrones de la cadena de transporte o de otras máquinas moleculares, y estos electrones van a parar al oxígeno. El superóxido no es ningún superhéroe, ni una marca de detergente para lavadoras, sino el oxígeno con un electrón más. Pero es este electrón suplementario el que causa problemas.

Radicales libres (medicina), cualquier molécula independiente que contiene uno o más electrones sin aparear. Los electrones sin aparear son aquellos que ocupan una órbita atómica o molecular de forma individual. Se puede considerar a los radicales libres como fragmentos de moléculas; por tanto son muy reactivos, y en consecuencia de vida media muy corta. Los radicales libres orgánicos fueron descubiertos por Gomberg en 1900 y, entonces, se postuló que podían tener alguna función biológica. En 1966, Slater propuso que el efecto tóxico del tetracloruro de carbono sobre las células del hígado se producía por una reacción de radicales libres; formuló la teoría de que los radicales libres son responsables de lesiones en los tejidos.

Los radicales libres se producen en la mayor parte de las células corporales como subproducto del metabolismo; algunas células producen mayores cantidades con propósitos específicos como por ejemplo, los macrófagos para la fagocitosis (véase Sistema inmunológico). Los radicales libres más importantes de las células aerobias (como las células humanas), son el oxígeno, el superóxido, los radicales de hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y los metales de transición. Los radicales libres que se forman dentro de las células pueden oxidar las biomoléculas (moléculas empleadas dentro de las células, en especial los lípidos) y por tanto producir la muerte celular. Sin embargo, existen diferentes mecanismos corporales para proteger a las células de los efectos nocivos de los radicales libres; se trata de enzimas que descomponen los peróxidos y los metales de transición; otros radicales libres son neutralizados por proteínas y otras moléculas.

Es difícil estudiar los radicales libres puesto que sólo aparecen durante cortos periodos. En general reaccionan de forma rápida con otras moléculas. En los últimos años, se ha admitido que tienen un papel importante en diferentes situaciones médicas. El ADN (véase Ácidos nucleicos) es muy sensible a la oxidación por los radicales libres y éstos podrían jugar un papel importante en las mutaciones que preceden al desarrollo de un cáncer. Esto explicaría que algunos metales de transición como el níquel o el cromo son carcinógenos en ciertas circunstancias. También se ha implicado a los radicales libres en la aterosclerosis, las lesiones hepáticas, las enfermedades pulmonares, las lesiones renales, la diabetes mellitus y el envejecimiento. No siempre es fácil determinar si los radicales libres son la causa de un proceso o la consecuencia de la acción de algún otro agente causal.

A. Los radicales libres se producen dentro de la mitocondria.

B. Los radicales libres dañan el ADN celular, especialmente en la mitocondria

Los radicales libres no son más que formas muy reactivas de oxígeno. Cada día se forman billones de ellos dentro de las células, concretamente en unas estructuras que se llaman mitocondrias. Pero, a pesar de que son un producto normal que fabrica el cuerpo como combustible para quemar a fin de conseguir energía, su poder destructivo es enorme.

Pueden provocar arteroesclerosis cuando actúan en las paredes de los vasos sanguíneos. Y si lo hacen en el ADN que está en el núcleo celular, pueden provocar mutaciones que dencadenan el cáncer.

Y dañan el ADN mitocondrial diez veces más deprisa que el del núcleo celular. Todo el daño empieza a los 30 años, y se agrava tanto que la célula no puede producir la energía necesaria para vivir.Los radicales libres también atacan a las proteínas, transformándolas en desechos; y destruyen la capa protectora de la célula (la membraba)

Cada vez la sospecha crece en el sentido de que son, estos radicales libres los criminales o complices en una amplia gama de enfermedades: coronarias, cancerosas, inflamatorias y neurodegenerativas. Se les atribuye un record enorme de muerte y destrucción pero, esa es la soscpecha y aún, nos faltan las pruebas definitivas de su implicación.

Las mitocondrias son antiquísimas. Las células modernas, como las que se encuentran en todo nuestro cuerpo, surgieron hace mil millones de años de la fusión de dos tipos de células: una célula grande y muchas pequeñas. La grande (como siempre pasa) se tragó a las pequeñas o fue invadida por ellas, pero el caso es que las pequeñas acabaron viviendo dentro de la grande. Con el tiempo, las células pequeñas perdieron su independencia, cediendo la mayor parte de su ADN y de su maquinaria molecular, pero ganando un lugar seguro dentro de una célula mucho más grande y protectora. De todos los organismos vivos las mitocondrias son los que más se parecen a las antiguas bacterias, están envueltas en dos delgadas paredes similares a las membranas de las bacterias, y tanto la maquinaria como el ADN son parecidos en ambas. Estas similitudes no son meras coincidenciasd, ya que casi con toda certeza se puede afirmar que las mitocondrias evolucionaron a partir de bacterias que fueron tragadas por células de mayor tamaño.

Sabemos que la vida en sí m ismo empezó mucho antes de que exisxtieran las mitocondrias, quizás hace unos tres mil quinientos millones de años (así lo dicen fósiles encontrados en rocas de esa edad), cuando los flujos de energía, las moléculas y la información se combinaron para formar la primera célula viva. Desconocemos en qué consistió aquella primera fuente de energía, pero hace unos quinientos millones de años las células habían desarrollado ya una maquinaria que podía recoger la luz de la estrella más cercana a nosotros, el Sol, la fuente última de toda energía que existe en la Tierra. La luz se utilizaba para descomponer el agua (H2O), produciendo Oxígeno, que era emitido a la atmósfera, y liberando también protones y electrones que, al combinarse con el dióxido de carbono del aire, se utilizaban para formar las complejas moléculas de la vida. Este sencillo pero poderoso proceso de fotosíntesis hacia posible que la vida surgiera y se propagara rápidamente.

La primera contaminación global y los primeros desastres ecológicos tuvieron lugar hace dos mil millones de años, cuando el Oxígeno, ese residuo tóxico de la fotosíntesis, comenzó a concentrarse en la atmósfera terrestre. El Oxígeno, la sustancia fundamental de la vida animal, es una molécula relativamente inestable y tóxica. De hecho, en en sí misma un tipo de radical libre y puede arrebatar electrones a otras moléculas, descomponiéndolas para formar otros radicales libres aún más tóxicos. Es la razón por la que la mantequilla y otros alimentos se vuelven rancios, el hierro se oxida y algunos anumales mueren en una atmósfera de oxígeno puro.

De la relación del Oxigeno y nosotros podríamos hablar muy extensamente pero, nos salimos del tema que os quería comentar y que, a estas alturas está acabando.

El exponer aquí todas las ramificaciones que la presencia de las mitocondrias en nuestros cuerpos implica, tendría que ser por medio de algunos grandes tomos en los que pudieran caber tantas explicaciones pero, una cosa es cierta, a pesar de que las mitocondrias puedan ser las causantes de algunos de nuestros trastornos físicos, también lo es que, son las responsables directas de la energía que necesitamos para vivir. Ellas están presentes en todos los sistemas eléctricos del cuerpo y son las responables de suministrar la energía que necesita nuestro cerebro.

Producen casi toda nuestra energía y nosotros nos encargamos de alimentarlas y cobijarlas. Nuestras mitocondrias tienen todavía su propia ADN, heredado sólo de nuestras madres, por lo que este ADN podría proceder de una única mujer que estaría en el origen de los seres humanos actuales: una Eva mitocondrial como al principio se decía.

Las mitocondrias son las centrales eléctricas de nuestras células y producen casi toda nuestra energía. No obstante, son unas centrales eléctricas con bastantes fugas de energía, lo cual tiene unas consecuencias terribles.

Guy Brown

“Llegué a creer (dice Guy Brown, autor de todas estas ideas e investigaciones) que los productos del diseño biológico (evolutivo) –la vida y todas sus manifestaciones- eran mucho más eficientes y eficaces que algunos productos de la creatividad humana, tales como las máquinas y la cultura. Nos han enseñado que mil millones de años de evolución han perfeccionado el diseño de la célula hasta tal punto que ningún diseñador humano podría mejorarlo, ningún avaro podría economizar más en el uso de energía, ningún técnico de gestión podría mejorar la adjudicación de recursos, ningún ingeniero podría lograr que hubiera menos fallos en el funcionamiento. Está apliamente difundida la creencia de que la cultura humana no debería interferir con la naturaleza, porque la naturaleza está mejor diseñada que la cultura, y esta creencia causa el temor de que los cintíficos se entrometan en la naturaleza, como sucede en la medicina, la ingenieria genética, la clonación o los pesticidas.”

Cloroplasto

Los cloroplastos son orgánulos aún mayores y se encuentran en las células de plantas y algas, pero no en las de animales y hongos. Su estructura es aún más compleja que la mitocondrial: además de las dos membranas de la envoltura, tienen numerosos sacos internos formados por membrana que encierran el pigmento verde llamado clorofila. Desde el punto de vista de la vida terrestre, los cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que la de las mitocondrias: en ellos ocurre la fotosíntesis; esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas y ricas en energía, y va acompañado de liberación de oxígeno. Los cloroplastos producen tanto las moléculas nutritivas como el oxígeno que utilizan las mitocondrias.

Sean cuales sean los méritos de esas creencias, lo cierto es que, nuestras células ciertamente no son tan eficientes como creíamos que eran. Un ejemplo sería lo que parece un defecto espectacular en el diseño de nuestras mitocondrias: tienen fugas. La electricidad de electrones se escapan de las mitocondrias para producir radicales libres no tóxicos, y la electricidad de protones se escapan produciendo calor: no se trata de fugas pequeñas o insignificantes, sino que son grandes y constituyen una amenaza para la vida.

Lo que no podemos poner en duda es, el hecho cierto de que, nuestro complejo organismo está inmerso en una variedad y en una diversidad rica en parámetros que deben cumplir unos cometidos predeterminados que llevan a un todo simétrico de engranaje perfecto y, cuando algo falla en él, el sistema se reciente y el funcionamiento decae.

La célula se define como la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción propios de las células y, por tanto, no se consideran seres vivos.

La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo constituyen.

La principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Los nutrientes se escinden en el citoplasma celular para formar ácido pirúvico que penetra en la mitocondria. En una serie de reacciones, parte de las cuales siguen el llamado ciclo de Krebs o del ácido cítrico, el ácido pirúvico reacciona con agua para producir dióxido de carbono y diez átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se transportan hasta las crestas de la membrana interior a lo largo de una cadena de moléculas especiales llamadas coenzimas. Una vez allí, las coenzimas donan los hidrógenos a una serie de proteínas enlazadas a la membrana que forman lo que se llama una cadena de transporte de electrones.

La cadena de transporte de electrones separa los electrones y los protones de cada uno de los diez átomos de hidrógeno. Los diez electrones se envían a lo largo de la cadena y acaban por combinarse con oxígeno y los protones para formar agua.

No solo nosotros, también todo lo que arriba vemos y, mucho más, es la vida.

Si nos preguntan ¿qué es la vida?, por regla general la respuesta no plantea ningún problema. La vida, solemos contestar, es “materia animada” (ánima, alma, o espíritu vital), es decir, lo que en realidad no comprendíamos acerca de la vida.

Algunos hablaban de “élan vital”, un ímpetu vital, o, como decía Laconte: “télefinalisme” para designar lo que él consideraba como la capacidad innata de los organismos vivos para actuar con un propósito determinado, en oposición a la segunda ley de la termodinámica.

En la actualidad el vitalismo tiene pocos adeptos, y los ha ido perdiendo a medida que las notables propiedades de los seres vivos se han ido explicando cada vez más en los términos de la Física y la Química.

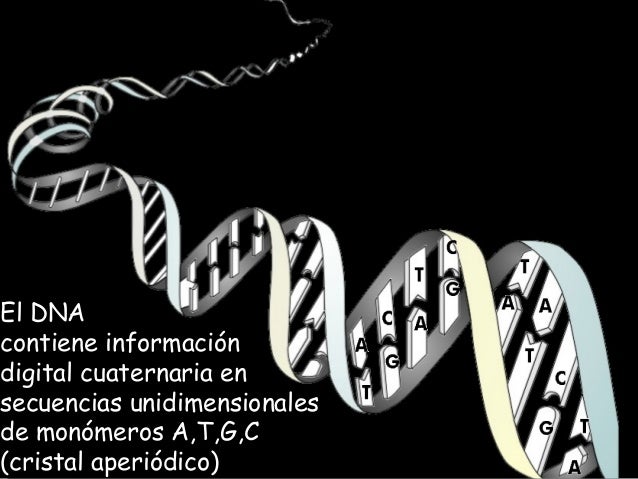

A su vez, intentos por definir la vida apelan cada día más a estas disciplinas. En 1944, el físico austríacoErwin Schrödinger, quien gozaba de fama mundial por el desarrollo de la mecánica ondulatoria haciendo una importante aportación con su función de onda (ψ), se planteó la cuestión en un librito titulado What is life?, que en su época tuvo mucha influencia. Destacó con perspicacia dos propiedades que son particularmente características de los seres vivos:

1) Su capacidad de crear orden a partir del desorden al explotar fuentes externas de energía y alimentarse de lo que él llamaba “entropía negativa”.

2) Su capacidad de transmitir su programa específico de generación en generación, propiedad que Schrödinger, que no sabía nada de DNA, atribuía a un “cristal aperiódico”.

Son muchas las cosas que aún no hemos llegado a comprender, sin embargo, debemos prestar más atención a la Naturaleza que, con la mayor economía y siempre tratando de tomar el camino más sencillo, nos muestra como es el “mundo”, el Universo y, dentro de él, ¡la vida! que, muchas veces hemos tratado de crear sin ser conscientes de que, su ámbito está en la naturaleza dónde únicamente puede surgir, y, lo que nosotros podamos conseguir al querer imitarla, sólo será una simple simulación artificial que, no sabría yo sí, por muy adelantada y sofisticada que pueda ser, le podríamos llamar ¡Vida!

Por primera vez, un equipo de científicos ha logrado detectar y documentar todo el ciclo de la erupción de un volcán submarino, el Axial Seamount, a unos 400 kilómetros de la costa de Oregón, que ya había sido pronosticada desde hace cinco años y que, también por vez primera, ha cumplido con las fechas previstas. Se han detectado mecanismos químicos que nos llevan directamente a la evolución de la vida.

No puede haber un intento serio de comprender la vida sin el lenguaje de la química. Ello es más cierto todavía porque la información biológica depende de la Química. Por desgracia, pocos de nosotros estamos familiarizados siquiera con los elementos básicos de la química, a la que algunos nos hemos podido acercar de puntillas para conocerla sólo en la superficie y no tan profundamente como sería deseable para comprender, ya que, la Química, hoy en día, no sólo para la vida, sino que también está presente en las industrias químicas de nuestra civilización tecnológica, en las Nebulosas del espacio interestelar, en las estrellas, en las galaxias y, en el Universo entero. Sin la Química, amigos míos…¡Sería imposible la Vida!

Si pensamos que a partir de esas células surgidas de la materia “inerte” gracias a una serie de procesos complejos, hemos podido llegar a constituirnos en seres que piensan y son conscientes de SER, no podemos más que maravillarnos de tan increible transformación que se hizo posioble en un Universo dinámico que, con unas leyes determinadas permitieron que así pudiera ocurrir.

Aunque lo parezca, no tiene que ser, necesariamente la Tierra. Otros muchos mundos parecidos pululan por las galaxias del Cosmos y, como la Tierra, existen miles de planetas maravillosos capaces de albergar la vida

Nuestros sueños de visitar mundos remotos, y, en ellos, encontrar otras clases de vida, otras inteligencias, es un sueño largamente acariaciado por nuestras mentes que, se resisten a estar sólas en un vasto Universo que, poseyendo miles de millones de mundos, también debe estar abarrotado de una diversidad de clases de vida que, al igual que ocurre aquí en la Tierra, pudieran (algunas de ellas) estar haciéndose la misma pregunta: ¿Estaremos sólos en tan inmenso Universo.

No, no creo que estemos solos. La vida, debe ser un principio ineludible del Universo, es decir, un Universo sin vida, ¿para qué? ¡Qué desperdicio de espacio y de mundos! Nadie podrá observar las maravillas que contiene y, precisamente por ello, surgieron los observadores que, como nosotros mismos, tratan de saber. Debe existir una forma ancestral de la que descienden todos los seres vivos conocidos y desconocidos del Universo.

Claro que, dar una respuesta convincente y cinetífica a esta pregunta, nos resulta imposible, sólo podemos confiar en nuestra intuición que nos dice: ¡No estais sólos! ¡Todos somos uno! ¡La esencia de la vida son los pensamientos! ¡La vida surge en todas partes por igual y de la misma manera! ¡Todos somos UNO!

emilio silvera

Ene

10

El Mundo…¡los mundos! La Vida… ¿Prolifera por todo el…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Desde los confines del Tiempo, cuando aún no entendíamos lo que todo aquello podría ser, los seres de nuestra especie han mirado al cielo y, asombrados, contemplaban las miríadas de estrellas brillantes que, con sus guiños, parecía quererles decir alguna cosa, enviarles un mensaje que, por aquel entonces, no sabían comprender. No ha sido sino hasta tiempos muy recientes cuando al fín, comprendimos la fusión nuclear que se produce en el corazón de las estrellas, donde se forjan los materiales necesarios para la vida.

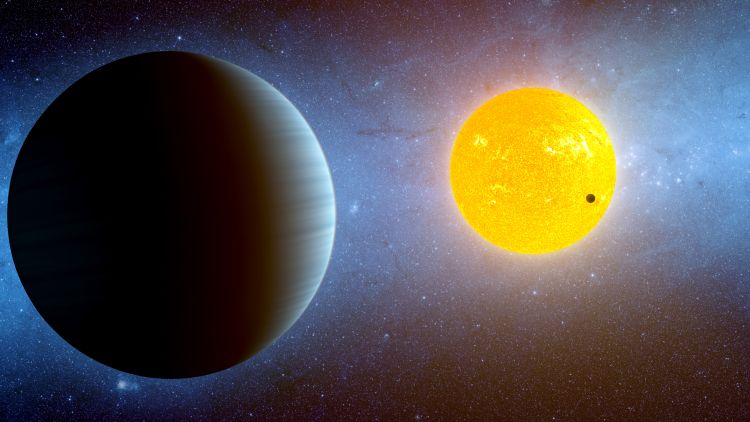

Uno de los hallazgos más notables en astronomía fue el descubrimiento de que el universo ya era viejo cuando apareció el Sol y la familia de planetas que lo acompañan en nuestro Sistema Solar. Más de la mitad de las estrellas del Universo son miles de millones de años más viejas que nuestra estrella madre que, se podría decir, si la comparamos a una bella mujer, que estaría en la mitad esplendorosa de su vida.

Planetas parecidos a la Tierra giran alrededor de muchas de esas viejas estrellas. Seres inteligentes pueden haber hecho su aparición en alguno de esos mundos similares al nuestro y estar allí desde mil millones de años antes que nosotros en la Tierra. Es decir, antes de que la Humanidad hiciera acto de presencia en este mundo “nuestro”. Los caminos seguidos en ambos mundos, aunque similares en las formas, no lo fueron en el tiempo y, en aquel, brotó la vida antes que en este. Una posible civilización avanzada que nos podría llevar algunos miles de años de ventaja, tiempo que para una especie parecida a la nuestra… ¡no sería poca ventaja!

Gliese 581 f es un planeta en la constelación de Libra, ubicado a 20 años luz de la Tierra, en el sistema Gliese 581. Su descubrimiento fue anunciado el 29 de septiembre de 2010. El planeta fue detectado mediante mediciones de la velocidad radial combinando los datos del instrumento HIRES del telescopio Keck y el instrumento HARPS del telescopio de 3,6 metros dE ESO en el Observatorio de La Silla.

Muchos son los Sistmas solares que sólo en nuestra Galaxia podremos encontrar, en realidad, cientos de miles de millones y, aunque no todos esten habitados, la posibilidad, la lógica, la estadísitica nos dice que, muchos de esos mundos, cobijan a criaturas de diversa condición y, alguna -o varias- de las especies allí presentes, podr´na ser inteligentes como nosotros…, o más.

Como nos preocupa saber que existe a nuestro alrededor, qué hay en nuestro entorno, en los planetas y lunas vecinas, no cejamos en el empeño de enviar ingenios hacia aquellos objetos y, el de arriba se llama JEO (Jupiter Europa Orbiter) que, debía estudiar Europa durante la próxima década para determinar de una vez por todas si existe un océano (o lagos) bajo la corteza de hielo y, con suerte, aclarar si puede existir o no alguna forma de vida. Sin embargo, la crisis que nos invade, no parece que posibilite, al menos de momento, tal misión.

En lo que se refiere a las formas de vida que nos podemos encontrar por ahí fuera, nuestra imaginación ha sido muy prolífica y nos ha diseñado un sin fin de formas de vida que, están diseñadas de todas las maneras que podamos imaginar, desde los hombres reptiles inteligentes hasta los hombrecillos verdes. Tampoco hemos dejado pasar la oportunidad de mostrar en películas y obras de ciencia ficción, a seres monstruosos con las morfologías más descabelladas y las figuras más temibles y horripilantes.

Claro que, tenemos que pensar que, aquí en nuestro mundo, todas las especies que conocemos y que han existido, todas sin excepción, han estado y están basadas en el Carbono, y, si eso es así (que lo es), habría que pensar en el hecho cierto de que, el Universo, es igual en todas partes, y, las mismas cosas que pasan aquí tienen que suceder “allí”, y, salvo las condiciones físicas de cada lugar, es lógico pensar en el hecho de que, la Vida, como aquí en la Tierra, habrá tomado las formas que cada lugar y entorno requerieran.

Los conocidos como grises, esa raza que dicen que vienen del futuro pero que somos nosotros mismos evolucionados. La rumorología en ciertos ambiente. Los grises, también llamados los extraterrestres de Roswell y Zetas Reticulianos, son unas de las supuestas distintas formas de vida extraterrestre más famosas y actualmente “conocidas” que aparecen en las modernas teorías de conspiración del ocultamiento extraterrestre.

Particularmente creo que, lo mismo que nosotros, esos posibles seres del Espacio exterior, habitantes de otros mundos, se han encontrado las mismas dificultades que nosotros: ¡Las Inmensas Distancias! A veces pienso que, el Universo es consciente de que, si no fuese por esas inconmensurables distnacias entre las estrellas y los mundos, estaríamos todo el tiempo fustigando a los vecinos, y, sólo de ésta manera se puede conseguir mantenernos separados y sin que los unos molestémos a los otros. Sólo tenemos que fijarnos en la convivencia aquí mismo, en el planeta Tierra, donde todo el día andamos pensando como fastidiar al otro. ¡La Humanidad! No tenemos remedio.

El bueno de YODA

La imagen de arriba me resulta familiar y creíble para unos posibles pobladores de otro mundo avanzado con tecnología de mucho kilates. Estos hombrecillos conformados de manera tal que, es el cerecro lo que predomina en el conjunto, nos viene a dar la sensación de que pudiera ser nuestro lejano futuro en el que, el cerebro crecerá tal como la ha venido haciendo en los tiempos pasados en que los, los humanos sólo tenían 450 cm3 de masa encefálica y ahora, hemos alcanzado 1.500 cm3 que se traducen enlos conocimientos que nos adornan hoy.

Cuando la evolución está en marcha, los que menos la “sienten” son lo que afectados por ella, ya que, al ser parte integrante del suceso, de la transformación de fase, la “cosa”, puede pasar, casi desapercibida a no ser que exista un sistema continuado de vigilancia sobre ello. Fijáos, por ejemplo en el ritmo de los nuevos inventos durante los últimos cien años:

A todos eso añadimos las nuevas y potentes computadoras, nuevas medicinas, radio, ingenios espaciales… Cada uno de ellos viene a darle al anterior un toque mágico que le hace más asombroso y ofrece más prestaciones al usuario, con todos ellos, la vida humana es más fácil, más confortable, más cercana. En realidad, si miramos la Historia, estamos contemplando un desarrollo acelerado que, aunque nuestros ojos no parece que se deje sentir, en realidad, el salto dado es descomunal y, lo que se nos viene encima antes de que finalice el presente siglo… será también asombroso.

La nave Flammarion I, que llegó al planeta Isatet 137, situado en la galaxia Rímola, a 23 años-luz de la Tierra, pudo tomar tierra sin problemas cerca de unas instalaciones de majestuosa presencia y, un equipo de exploración del terreno, habiéndose introducidos con precaución en el interior de aquel bello edificio, encontraron, en una de sus salas, una Cámara de Éxtasis en la que una mujer de edad avanzada, permanecia quieta, como dormida.

La Noticia fue comunicada al mando en la Nave y, de inmediato, un equipo de expertos médicos salieron con una lanzadera hacia el lugar para tratar de despertar a la dama y que ella, les contara a qué situación se podían enfrentar y dónde estaban y quiénes eran ellos, su raza que, por todas las trazas físicas, parecían iguales a los habitantes de la Tierra.

Estas dos serie de Televisión, refleja bastante bien lo que podría ser el futuro, refleja cuestiones de ciencia, de viajes hiperespaciales y por agujeros de gusano que, ¿quién sabe? si en el futuro próximo no esará todo eso a nuestro alcance. Acodémonos de Julio Verne que, a sus coetáneos les parecía un alucinado vidente que no todos llegaron a creer y…sin embargo, todo lo que dijo ha sido ya…, ¡sobrepasado!

Claro que, la Naturaleza, el Universo, nos impone sus leyes que impiden que “no nos hagamos daño” nosotros mismos, en nuestro empeño de querer llegar más allá de lo que es conveniente. Todo tiene que ser en su momento adecuado. Así, aunque la presentimos y, posiblemente, esté ahí, la Teoría de Cuerdas no será un hecho hasta dentro de mucho, mucho tiempo, cuando podamos disponer -sin peligro- de energías que son hoy impensables.

Es visible a simple vista que, nuestras actuales naves espaciales son -guardando las distancias- como aquellas carretas del Oeste americano que salían a explorar nuevos caminos y conquistar nuevas tierras sin saber qué peligros tendrían que afrontar. Sin embargo, no pasarán muchas décadas antes de que, la Humanidad, pueda construir naves de increíble porte y sofisticados instrumentos que, esas sí, podrán surcar los océanos espaciales a velocidades alucinantes como un primer paso para lo que más tarde vendrá.

La Humanidad no puede permanecer ajena a la realidad del mundo y, el tiempo pasa, las generaciones se van y llegan otras nuevas, las Sociedades avanzar y se transforman y, la población crece. ¿Cuántos miles de millones de seres seremos en el planeta para dentro de 5 siglos? ¿Cómo podremos suministrar todo lo que esa ingente cantidad de personas necesitan? El planeta Tierra tiene recurso limitados y, llegará un momento en el que no pueda suministrar ni la energía ni el alimento y, nos veremos abocados a buscar, otras opciones que, sin duda, pasan por salir fuera, a otros mundos lejos de este.

La Imaginación humana siempre ha sido grande, muy grande y creo que, hasta ilimitada a medida que la mente evoluciona. Todo lo que imagina… se podría convertir en realidad y, habiendo pensado ya en el Hiperespacio… Creo que sólo tendremos que buscar esa puerta que nos lleve lejos de aquí en menos tiempo. No podemos vencer a la velocidad de la Luz, el límite impuesto por la Naturaleza no lo permite y, podría ser, que ese límite esté impuesto por alguna razón:

¿Cuanto tardaríamos, suponiendo que pudiéramos hacer naves viajeras que alcazaran la mitad de la velocidad de la luz, en llegar a Planetas situados a muchos años-luz de aquí? El viaje sería interminable y la nave, tendría que ser una ciudad flotante que soportaria el paso de varias generaciones durante el viaje. Así que, como dicho sistema no parece muy viable, la Naturaleza nos empuja a tener que buscar otros caminos que, como el Hiperespacio y los Agujeros de Gusano, podrían ser una solución ideal para nuestras necesidades futuras.

Lo que llamamos Hiperespacio podría ser un aspecto del universo muy concreto que es experimentado por objetos que se desplazan a una velocidad superior a la luz relativa del fondo galáctico. Es una dimensión del espacio-tiempo que permite una velocidad superior a la de la luz y viajar a través de él elimina los efectos distorsionantes del tiempo derivados de la relatividad. Un viajero hiperespacial pasa tanto rato viajando como tiempo corre en el espacio real. Es una dimensión paralela al espacio real y cada punto de este está asociado con un punto único del hiperespacio y por consiguiente los puntos adyacentes en el espacio real son también adyacentes en el hiperespacio.

La idea básica de lo que es el viaje a travez del hiperespacio puede comprenderse tomando una hoja de papel y marcando en ella dos puntos relativamente alejados. La forma más rápida de viajar entre ellos es coger una regla y dibujar una línea recta que los una. Sin embargo, si nos fuera dado hacer trampas, cogeríamos la hoja de papel y la doblaríamos, uniendo directamente los dos puntos, reduciendo así a cero su distancia y haciendo el viaje instantáneo.

Si conseguimos eso algún día lejano en el futuro, podremos viajar a otros mundos lejanos situados en la nuestra o en otras galaxias, entablar amistad y comercio con otras Civilizaciones y hacer del Universo, lo que muchas veces hemos pensado: Un Todo para Todos en armonía y Paz.

Bueno, una alta capacidad de conocimiento nos llevaría a comprender que, las disputas y guerras, finalmente no conducen nada más que a la muerte y a la destrucción, que lo que realmente vale son otros valores, otras cosas, otros sentimientos y, siendo así (que lo es), esperémos que, algún día lejos aún en el futuro, por fin podamos decir, no ya en relación a la Tierra, sino en relación a todo el Universo que, todos somos uno.

Sí, un verdadero amigo…”un hermano”, lo podemos encontrar en cualquier parte, hasta en un mundo lejano y diferente al nuestro. Las inteligencias se unen para poder vencer las dificultades que acechan y, el esfuerzo conjunto puede vencer la adversidad. Los sentimientos, los pensamientos y las ideas, cuando la inteligencia está presente, recorrerá los mismos caminos.

Poco importaran las diferencias y, dentro de la desigualdad, también llegará la amistad y el cariño. Lo que en verdad nos une es el comprender que todo, absolutamente todo, es igual y lo mismo en todas partes que, sin importar las formas ni los colores, hará prevalecer los pensamientos y los sentimientos que, al fin y al cabo… ¡Es lo más valioso que en el Universo existe!

¿Qué importa el mundo o el lugar si, allí se encuentra ella?

¿hasta donde serías capaz de viajar en busca del ser amado? ¿Qué peligros estarías dispuesto a pasar por ella? Hay preguntas que, si en verdad sentimos ese verdadero sentimiento que nos eleva y nos hace mejores, tienen de antemano las respuestas: Nada nos podrá parar, ningún peliqro, ningún viaje, ninguna dificultad… Todo, absolutamente todo, nos parecerá trivial si, al final, está ella esperando. De la misma manera, podemos sentir cuando se trata de viajar a nuestro futuro, a esos mundos soñados, a esas vidas nuevas, a fantásticos lugares que, fuera y lejos de este nuestro, también están ahí fuera como una promesa.

No debemos olvidar la primera fuerza que mueve el mundo

Es el Amor energía,

O torbellino de un momento,

Es una sensación de alegría,

Es el mayor sentimiento.

Hasta el mundo nos queda pequeño,

Ante inmensa sensación,

Es el Amor un empeño,

¿Es el Amor la sinrazón?

Bueno, eso que arriba brilla, no es ninguna estrella fulgurante, es mi amada que, al recibir el mensaje de Amor, de inmediato se convierte, en un este deslumbrador. El Amor cambia el aspecto, el talente y, si me apuráis mucho, hasta el intelecto. ¿Qué podrá ser esa dichosa sensación? ¡Sabia Naturaleza! Cuando todo el Universo esté lleno de ese Ingrediente… ¡Las cosas serán de otra manera!

emilio silvera

Ene

10

Causalidad ¡Ese Principio!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

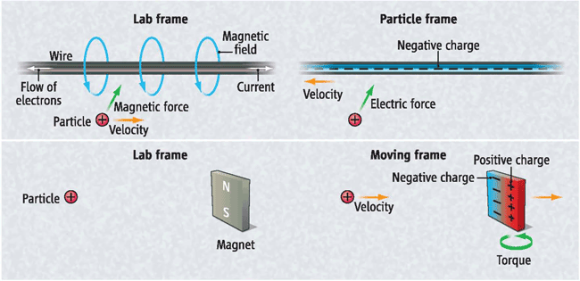

Según tal interpretación, el interferómetro se quedaba corto en la dirección del “verdadero” movimiento terrestre, y lo hacía precisamente en una cantidad que compensaba con toda exactitud la diferencia de distancias que debería recorrer el rayo luminoso. Por añadidura, todos los aparatos medidores imaginables, incluyendo los órganos sensoriales humanos, experimentarían ese mismo fenómeno.

Parecía como si la explicación de Fitzgerald insinuara que la naturaleza conspiraba con objeto de impedir que el hombre midiera el movimiento absoluto, para lo cual introducía un efecto que anulaba cualquier diferencia aprovechable para detectar dicho movimiento.

Este asombroso fenómeno recibió el nombre de contracción de Fitzgerald, y su autor formuló una ecuación para el mismo, que referido a la contracción de un cuerpo móvil, fue predicha igualmente y de manera independiente por H. A. Lorentz (1.853 – 1.928) de manera que, finalmente, se quedaron unidos como contracción de Lorentz-Fitzgerald.

A la contracción, Einstein le dio un marco teórico en la teoría especial de la relatividad. En esta teoría, un objeto de longitud l0 en reposo en un sistema de referencia parecerá, para un observador en otro sistema de referencia que se mueve con velocidad relativa v con respecto al primero, tener longitud ![]() , donde c es la velocidad de la luz. La hipótesis original atribuía esta contracción a una contracción real que acompaña al movimiento absoluto del cuerpo. La contracción es en cualquier caso despreciable a no ser que v sea del mismo orden o cercana a c.

, donde c es la velocidad de la luz. La hipótesis original atribuía esta contracción a una contracción real que acompaña al movimiento absoluto del cuerpo. La contracción es en cualquier caso despreciable a no ser que v sea del mismo orden o cercana a c.

Un objeto que se moviera a 11,2 Km/s (la velocidad de escape de nuestro planeta) experimentaría sólo una contracción equivalente a 2 partes por cada 1.000 millones en el sentido del vuelo. Pero a velocidades realmente elevadas, tal contracción sería sustancial. A unos 150.000 Km/s (la mitad de la velocidad de la luz) sería del 15%; a 262.000 Km/s (7/8 de la velocidad de la luz), del 50%. Es decir, que una regla de 30 cm que pasara ante nuestra vista a 262.000 Km/s nos parecería que mide sólo 15’24 cm, siempre y cuando conociéramos alguna manera para medir su longitud en pleno vuelo. Y a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 Km/s en números redondos, su longitud en la dirección del movimiento sería cero. Puesto que, presuntamente, no puede existir ninguna longitud inferior a cero, se deduce que la velocidad de la luz en el vacío es la mayor que puede imaginarse el universo.

El físico holandés Henrik Antón Lorentz, como hemos dicho, promovió esta idea pensando en los rayos catódicos (que ocupaban su actividad por aquellas fechas). Se hizo el siguiente razonamiento: si se comprimiera la carga de una partícula para reducir su volumen, aumentaría su masa. Por consiguiente, una partícula voladora, escorzada en la dirección de su desplazamiento por la contracción de Fitzgerald, debería crecer en términos de masa. Lorentz presentó una ecuación sobre el acrecentamiento de la masa, que resultó muy similar a la ecuación de Fitzgerald sobre el acortamiento. A 149.637 Km/s la masa de un electrón aumentaría en un 15%; a 262.000 Km/s, en un 100% (es decir, la masa se duplicaría); y a la velocidad de la luz, su masa sería infinita. Una vez más pareció que no podría haber ninguna velocidad superior a la de la luz, pues, ¿cómo podría ser una masa mayor que infinita?

El efecto Fitzgerald sobre longitudes y el efecto Lorentz sobre masas mantuvieron una conexión tan estrecha que aparecieron a menudo agrupadas como las ecuaciones Lorentz-Fitzgerald.

Mientras que la contracción Fitzgerald no podía ser objeto de mediciones, el efecto Lorentz sobre masas sí podía serlo, aunque indirectamente. De hecho, el muón tomó 10 veces su masa original cuando fue lanzado, a velocidades relativistas, en el acelerador de partículas, lo que confirmó la ecuación de Lorentz. Los experimentos posteriores han confirmado las ecuaciones de ambos: a velocidades relativistas, las longitudes se contraen y las masas se incrementan.

Como es conocido por todos, Einstein adoptó estos descubrimientos y los incorporó a su teoría de la relatividad especial, que aunque mucho más amplia, recoge la contracción de Fitzgerald y el aumento de la masa de Lorentz cuando se alcanzan grandes velocidades.

Algunas veces pienso que los artistas en general, y los poetas en particular, tendrían que adaptar e incluir en sus esquemas artísticos y poéticos los adelantos científicos, para asimilarlos en las diversas expresiones y sentimientos que serán después puestos al servicio del consumo humano. Estos adelantos científicos serían así coloreados con las pasiones humanas, y transformados, de alguna forma, en la sangre, y por qué no, los sentimientos de la naturaleza humana. Posiblemente, de haberlo hecho, el grado general de conocimiento sería mayor. De todas las maneras, no dejamos de avanzar en el conocimiento de la Naturaleza.

Hacemos mil y un inventos para poder llegar a lugares que, hasta hace muy poco tiempo se pensaba que nos estaban vedados. Y, a pesar de ello, la cultura científica, en general es pobre. Sólo uno de cada tres puede definir una molécula o nombrar a un solo científico vivo. De veinticinco licenciados escogidos al azar en la ceremonia de graduación de Harvard, sólo dos pudieron explicar por qué hace más calor en verano que en invierno. La respuesta, dicho sea de paso, no es “porque el Sol está más cerca”; no está más cerca. El eje de rotación de la Tierra está inclinado, así que cuando el hemisferio norte se inclina hacia el Sol, los rayos son más perpendiculares a la superficie, y la mitad del globo disfruta del verano. Al otro hemisferio llegan rayos oblicuos: es invierno. Es triste ver cómo aquellos graduados de Harvard podían ser tan ignorantes. ¡Aquí los tenemos con faltas de ortografía!

Por supuesto, hay momentos brillantes en los que la gente se sorprende. Hace años, en una línea de metro de Manhattan, un hombre mayor se las veía y deseaba con un problema de cálculo elemental de su libro de texto de la escuela nocturna; no hacía más que resoplar. Se volvió desesperado hacia el extraño que tenía a su lado, sentado junto a él, y le preguntó si sabía cálculo. El extraño afirmó con la cabeza y se puso a resolverle al hombre el problema. Claro que no todos los días un anciano estudia cálculo en el metro al lado del físico teórico ganador del Nobel de Física, T. D. Lee.

Leon Lederman cuenta una anécdota parecida a la del tren, pero con final diferente. Salía de Chicago en un tren de cercanías cuando una enfermera subió a él a la cabeza de un grupo de pacientes de un hospital psiquiátrico local. Se colocaron a su alrededor y la enfermera se puso a contarlos: “uno, dos tres…”. Se quedó mirando a Lederman y preguntó “¿quién es usted?”; “soy Leon Lederman” – respondió – “ganador del premio Nobel y director del Fermilab”. Lo señaló y siguió tristemente “sí claro, cuatro, cinco, seis…”. Son cosas que ocurren a los humanos; ¡tan insignificantes y tan grandes! Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Ahí tenemos la historia para ver los ejemplos de ello.

Pero ahora más en serio, es necesario preocuparse por la incultura científica reinante, entre otras muchas razones porque la ciencia, la técnica y el bienestar público están cada día más conectados. Y, además, es una verdadera pena perderse la concepción del mundo que, en parte, he plasmado en estas páginas. Aunque aparezca incompleta, se puede vislumbrar que posee grandiosidad y belleza, y va asomándose ya su simplicidad.

“El proceso de la ciencia es el descubrimiento a cada paso de un nuevo orden que de unidad a lo que desde hacía tiempo parecía desunirlo.”

– Es lo que hizo Faraday cuando cerró el vínculo que unió la electricidad y el magnetismo.

– Es lo que hizo Clerk Maxwell cuando unió aquélla y éste con la luz.

– Einstein unió el tiempo y el espacio, la masa a la energía y relacionó las grandes masas cosmológicas con la curvatura y la distorsión del tiempo y el espacio para traernos la gravedad en un teoría moderna; y dedicó los últimos años de su vida al intento de añadir a estas similitudes otra manera nueva y más avanzada, que instaurara un orden nuevo e imaginativo entre las ecuaciones de Maxwell y su propia geometría de la gravitación.

Algunos momentos de la vida del Maestro

Cuando Coleridge intentaba definir la belleza, volvía siempre a un pensamiento profundo: la belleza, decía, “es la unidad de la variedad”. La ciencia no es otra cosa que la empresa de descubrir la unidad en la variedad desaforada de la naturaleza, o más exactamente, en la variedad de nuestra experiencia que está limitada por nuestra ignorancia.”

Hay muchas cosas que no podemos controlar, sin embargo, algo dentro de nosotros, nos envía mensajes sobre lo que podría ser importante para que nos fijemos mejor y continuemos profundizando.

Para comprender mejor el panorama, hagamos una excursión hasta la astrofísica; hay que explicar por qué la física de partículas y la astrofísica se han fundido no hace muchos años, en un nivel nuevo de intimidad, al que alguien llamó la conexión espacio interior/espacio exterior.

Mientras los expertos del espacio interior construían aceleradores, microscopios cada vez más potentes para ver qué pasaba en el dominio subnuclear, los colegas del espacio exterior sintetizaban los datos que tomaban unos telescopios cada vez más potentes, equipados con nuevas técnicas cuyo objeto era aumentar su sensibilidad y la capacidad de ver detalles finos. Otro gran avance fueron los observatorios establecidos en el espacio, con sus instrumentos para detectar infrarrojos, ultravioletas, rayos X y rayos gamma; en pocas palabras, toda la extensión del espectro electromagnético, muy buena parte del cual era bloqueado por nuestra atmósfera opaca y distorsionadora.

¿Hasta donde llegaremos?

La síntesis de la cosmología de los últimos cien años es el modelo cosmológico estándar. Sostiene que el universo empezó en forma de un estado caliente, denso, compacto, hace unos 15.000 millones de años. El universo era entonces infinitamente, o casi infinitamente, denso; infinita, o casi infinitamente, caliente. La descripción “infinito” es incómoda para los físicos; los modificadores son el resultado de la influencia difuminadota de la teoría cuántica. Por razones que quizá no conozcamos nunca, el universo estalló, y desde entonces ha estado expandiéndose y enfriándose.

Ahora bien, ¿cómo se han enterado de eso los cosmólogos? El modelo de la Gran Explosión (Big Bang) nació en los años treinta tras el descubrimiento de que las galaxias (conjuntos de 100.000 millones de estrellas, aproximadamente) se estaban separando entre sí, descubrimiento hecho por Edwin Hubble, que andaba midiendo sus velocidades en 1.929.

Hubble tenía que recoger de las galaxias lejanas una cantidad de luz que le permitiera resolver las líneas espectrales y compararlas con las líneas de los mismos elementos de la Tierra. Cayó en la cuenta de que todas las líneas se desplazaban sistemáticamente hacia el rojo. Se sabía que una fuente de luz que se aparta de un observador hace justo eso. El desplazamiento hacia el rojo era, de hecho, una medida de la velocidad relativa de la fuente y del observador.

Más tarde, Hubble halló que las galaxias se alejaban de él en todas las direcciones; esto era una manifestación de la expansión del espacio. Como el espacio expande las distancias entre todas las galaxias, la astrónoma Hedwina Knubble, que observase desde el planeta Penunbrio en Andrómeda, vería el mismo efecto o fenómeno: las galaxias se apartaría de ella.

Cuanto más distante sea el objeto, más deprisa se mueve. Esta es la esencia de la ley de Hubble. Su consecuencia es que, si se proyecta la película hacia atrás, las galaxias más lejanas, que se mueven más deprisa, se acercarán a los objetos más próximos, y todo el lío acabará juntándose y se acumulará en un volumen muy, muy pequeño, como, según se calcula actualmente, ocurría hace 15.000 millones de años.

La más famosa de las metáforas científicas te pide que imagines que eres una criatura bidimensional, un habitante del Plano. Conoces el este y el oeste, el norte y el sur, pero arriba y abajo no existen; sacaos el arriba y debajo de vuestras mentes. Vivís en la superficie de un globo que se expande. Por toda la superficie hay residencias de observadores, planetas y estrellas que se acumulan en galaxias por toda la esfera; todo bidimensional. Desde cualquier atalaya, todos los objetos se apartan a medida que la superficie se expande sin cesar. La distancia entre dos puntos cualesquiera de este universo crece. Eso es lo que pasa, precisamente, en nuestro mundo tridimensional. La otra virtud de esta metáfora es que, en nuestro universo, no hay ningún lugar especial. Todos los sitios o puntos de la superficie sin democráticamente iguales a todos los demás. No hay centro; no hay borde. No hay peligro de caerse del universo. Como nuestra metáfora del universo en expansión (la superficie del globo) es lo único que conocemos, no es que las estrellas se precipiten dentro del espacio. Lo que se expande es que espacio que lleva toda la barahúnda. No es fácil visualizar una expansión que ocurre en todo el universo. No hay un exterior, no hay un interior. Sólo hay este universo que se expande. ¿En qué se expande? Pensad otra vez en vuestra vida como habitante del Plano, de la superficie del globo: en nuestra metáfora no existe nada más que la superficie.

Hemos inventado tecnología que ha posibilitado que no estemos confinados en el planeta

“Cuánto más profundizo en el conocimiento de las cosas más consciente soy de lo poco que se. Mientras que mis conocimientos son finitos, mi ignorancia es ilimitada.”

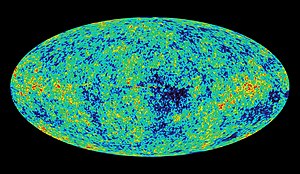

Dos consecuencias adicionales de gran importancia que tiene la teoría del Big Bang acabaron por acallar la oposición, y ahora reina un considerable consenso. Una es la predicción de que la luz de la incandescencia original (presuponiendo que fue muy caliente) todavía está a nuestro alrededor, en forma de radiación remanente. Recordad que la luz está constituida por fotones, y que la energía de los fotones está en relación inversa con la longitud de onda. Una consecuencia de la expansión del universo es que todas las longitudes se expanden. Se predijo, pues, que las longitudes de onda, originalmente infinitesimales, como correspondía a unos fotones de gran energía, han crecido hasta pertenecer ahora a la región de las microondas, en la que las longitudes son unos pocos milímetros.

En 1.965 se descubrieron los rescoldos del Big Bang, es decir, la radiación de fondo de microondas. Esos fotones bañan el universo entero, y se mueven en todas las direcciones posibles. Los fotones que emprendieron viaje hace miles de millones de años cuando el universo era más pequeño y caliente, fueron descubiertos por una antena de los laboratorios Bell en Nueva Jersey.

Así que el descubrimiento hizo imprescindible medir la distribución de las longitudes de onda, y se hizo. Por medio de la ecuación de Planck, esta medición de la temperatura media de lo que quiera (el espacio, las estrellas, polvo, un satélite, los pitidos de un satélite que se hubiese colado ocasionalmente) que haya estado bañándose en esos fotones.

Las mediciones últimas efectuadas por la NASA con el satélite COBE dieron un resultado de 2’73 grados sobre el cero absoluto (2’73 ºK). Esta radiación remanente es una prueba muy potente a favor de la teoría del Big Bang caliente.

Los astrofísicos pueden hablar tan categóricamente porque han calculado qué distancias separaban a dos regiones del cielo en el momento en que se emitió la radiación de microondas observadas por el COBE. Ese momento ocurrió 300.000 años después del Big Bang, no tan pronto como sería deseable, pero sí lo más cerca del principio que podemos.

Resulta que temperaturas iguales en regiones separadas del espacio que nunca habían estado en contacto y cuyas separaciones eran tan grandes que ni siquiera a la velocidad de la luz daba tiempo para que las dos regiones se comunicasen, y sin embargo, sí tenían la misma temperatura. La teoría del Big Bang no podía explicarlo; ¿un fallo?, ¿un milagro? Se dio en llamar a eso la crisis de la causalidad, o de la isotropía.

Considerado a grandes escalas, el Universo es isotrópico

De la causalidad porque parecía que había una conexión causal entre distintas regiones del cielo que nunca debieran haber estado en contacto; de la isotropía porque donde quiera que mires a gran escala verás prácticamente el mismo patrón de estrellas, galaxias, cúmulos y polvo estelar. Se podría sobrellevar esto en un modelo del Big Bang diciendo que la similitud de las miles de millones de piezas del universo que nunca estuvieron en contacto es puro accidente. Pero no nos gustan los “accidentes”: los milagros están estupendamente si jugamos a la lotería, pero no en la ciencia. Cuando se ve uno, los científicos sospechan que algo más importante se nos mueve entre bastidores. Me parece que mi inclinación científica me hace poco receptivo a los milagros. Si algo para habrá que buscar la causa.

El segundo éxito de gran importancia del modelo del Big Bang tiene que ver con la composición de nuestro universo. Puede parecer que el mundo está hecho de aire, tierra, agua y fuego, pero si echamos un vistazo arriba y medimos con nuestros telescopios espectroscópicos, apenas sí encontramos algo más que hidrógeno, y luego helio. Entre ambos suman el 98% del universo que podemos ver. El resto se compone de los otros noventa elementos. Sabemos gracias a nuestros telescopios espectroscópicos las cantidades relativas de los elementos ligero, y hete aquí que los teóricos del Big Bang dicen que esas abundancias son precisamente las que cabría esperar. Lo sabemos así.

El universo prenatal tenía en sí toda la materia del universo que hoy observamos, es decir, unos cien mil millones de galaxias, cada una con cien mil millones de soles. Todo lo que hoy podemos ver estaba comprimido en un volumen muchísimos menos que la cabeza de un alfiler. La temperatura era alta, unos 1032 grados Kelvin, mucho más caliente que nuestros 273 ºK actuales. Y en consecuencia la materia estaba descompuesta en sus componentes primordiales.

Una imagen aceptable de aquello es la de una “sopa caliente”, o plasma, de quarks y leptones (o lo que haya dentro, si es que hay algo) en la que chocan unos contra otros con energías del orden de 1018 GeV, o un billón de veces la energía del mayor colisionador que cualquier físico pueda imaginarse construir. La gravedad era rugiente, con su poderoso (pero aún mal conocido) influjo en esta escala microscópica.

Tras este comienzo fantástico, vinieron la expansión y el enfriamiento. A medida que el universo se enfriaba, las colisiones eran menos violentas. Los quarks, en contacto íntimo los unos con los otros como partes del denso grumo que era el universo infantil, empezaron a coagularse en protones, neutrones y los demás hadrones. Antes, esas uniones se habrían descompuesto en las inmediatas y violentas colisiones, pero el enfriamiento no cesaba; aumentaba con la expansión y las colisiones eran cada vez más suaves.

La máquina del big bang reveló que, en aquellos primeros momentos…

Aparecieron los protones y los neutrones, y se formaran núcleos estables. Este fue el periodo de nucleosíntesis, y como se sabe lo suficiente de física nuclear se pueden calcular las abundancias relativas de los elementos químicos que se formaron. Son los núcleos de elementos muy ligeros; los más pesados requieren de una “cocción” lenta en las estrellas.

Claro que, los átomos (núcleos más electrones) no se formaron hasta que la temperatura no cayó lo suficiente como para que los electrones se organizaran alrededor de los núcleos, lo que ocurrió 300.000 años después, más o menos. Así que, en cuanto se formaron los átomos neutros, los fotones pudieron moverse libremente, y ésta es la razón de que tengamos una información de fotones de microondas todavía.

La nucleosíntesis fue un éxito: las abundancias calculadas y las medidas coincidían. Como los cálculos son una mezcla íntima de física nuclear, reacciones de interacción débil y condiciones del universo primitivo, esa coincidencia es un apoyo muy fuerte para la teoría del Big Bang.

En realidad, el universo primitivo no era más que un laboratorio de acelerador con un presupuesto ilimitado. Nuestros astrofísicos tenían que saberlo todo acerca de los quarks y los leptones y las fuerzas para construir un modelo de evolución del universo. Los físicos de partículas reciben datos de su experimento grande y único. Por supuesto, para los tiempos anteriores a los 10-13 segundos, están mucho menos seguros de las leyes de la física. Así que, los astrofísicos azuzan a los teóricos de partículas para que se remanguen y contribuyan al torrente de artículos que los físicos teóricos lanzan al mundo con sus ideas: Higgs, unificación de cuerdas vibrantes, compuestos (qué hay dentro de los quarks) y un enjambre de teorías especulativas que se aventuran más allá del modelo estándar para construir un puente que nos lleve a la descripción perfecta del universo, de la Naturaleza. ¿Será posible algún día?

Esperemos a ver qué pasa con la historia que comenzaron Grabielle Veneziano, John Schwartz, André Neveu, Pierre Ramond, Jeff Harvey, Joel Sheik, Michael Green, David Gross y un dotado flautista de Hamelin que responde al nombre de Edward Witten.

La teoría de cuerdas es una teoría que nos habla de un lugar muy distante. Dice Leon Lederman que casi tan distante como Oz o la Atlántida; hablamos del dominio de Planck. No ha forma de que podamos imaginar datos experimentales en ese tiempo tan lejano; las energías necesarias (las de la masa de Planck) no están a nuestro alcance, lo que significa que no debemos perseverar.

Por lejos que esté… Siempre querremos llegar. ¿Qué habrá allí dónde nuestra vista no llega? ¿Cómo será aquel universo?

¿Por qué no podemos encontrar una teoría matemáticamente coherente (sin infinitos) que describa de alguna manera Oz? ¡Dejar de soñar, como de reír, no es bueno!

Pero en verdad, al final de todo esto, el problema es que siempre estarmos haciendo preguntas: Que si la masa crítica, que si el universo abierto, plano o cerrado… Que si la materia y energía del universo es más de la que se ve. Pasa lo contrario que con nuestra sabiduría (queremos hacer ver que hay más… ¡de la que hay!), que parece mucha y en realidad es tan poca que ni podemos contestar preguntas sencillas como, por ejemplo: ¿Quiénes somos?

Ahí, ante esa pregunta “sencilla” nos sale una imagen movida que no deja ver con claridad

Sin embargo, hemos sabido imaginar para poder desvelar algunos otros secretos del universo, de la Naturaleza, del Mundo que nos acoge y, sabemos cómo nacen, viven y mueren las estrellas y lo que es una galaxia. Podemos dar cuenta de muchas cuestiones científicas mediante modelos que hemos ideado para explicar las cosas. No podemos físicamente llegar a otras galaxias y nos hemos inventado telescopios de inmensa capacidad para llegar hasta las galaxias situadas a 12.000 millones de años luz de la Tierra. También, hemos sabido descifrar el ADN y, si ninguna catástrofe lo remedia… ¡Viajaremos por las estrellas!

Claro que, sabemos representar los Modelos de Universo que imaginamos, y, aún no hemos llegado a saber lo que el Universo es. ¡Nuestra imaginación! que siempre irá por delante de la realidad que nos rodea y que no siempre sabemos ver. Todo es, como dijo aquel, la belleza que se nos regala: “La unidad de la variedad”. Además, no debemos olvidar que, todo lo grande está hecho de cosas pequeñas.

emilio silvera

Ene

10

Sólo en nuestra Galaxia, miles de planetas habitables.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (0)

Comments (0)

Recordemos este reportaje.

CIENCIA

CIENCIA

Nuevos cálculos implican la existencia potencial de mucha agua y, lo más importante, de mucha vida.

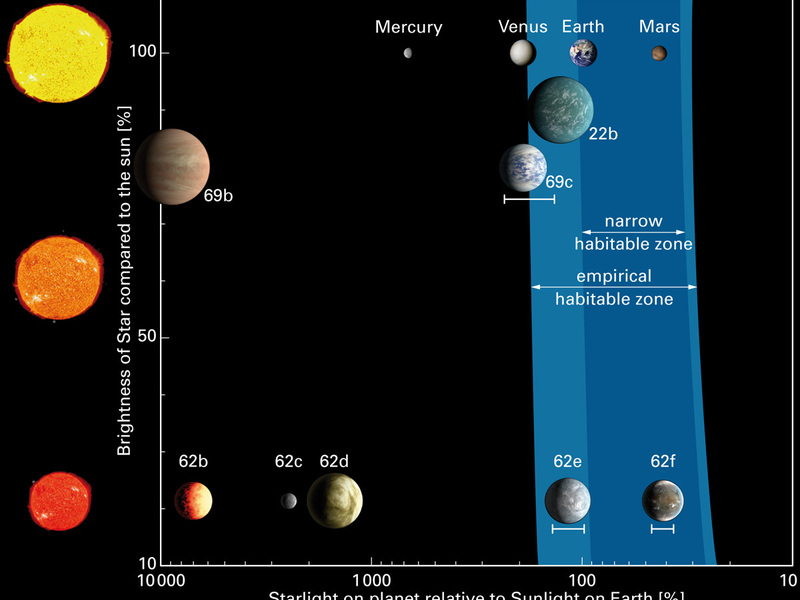

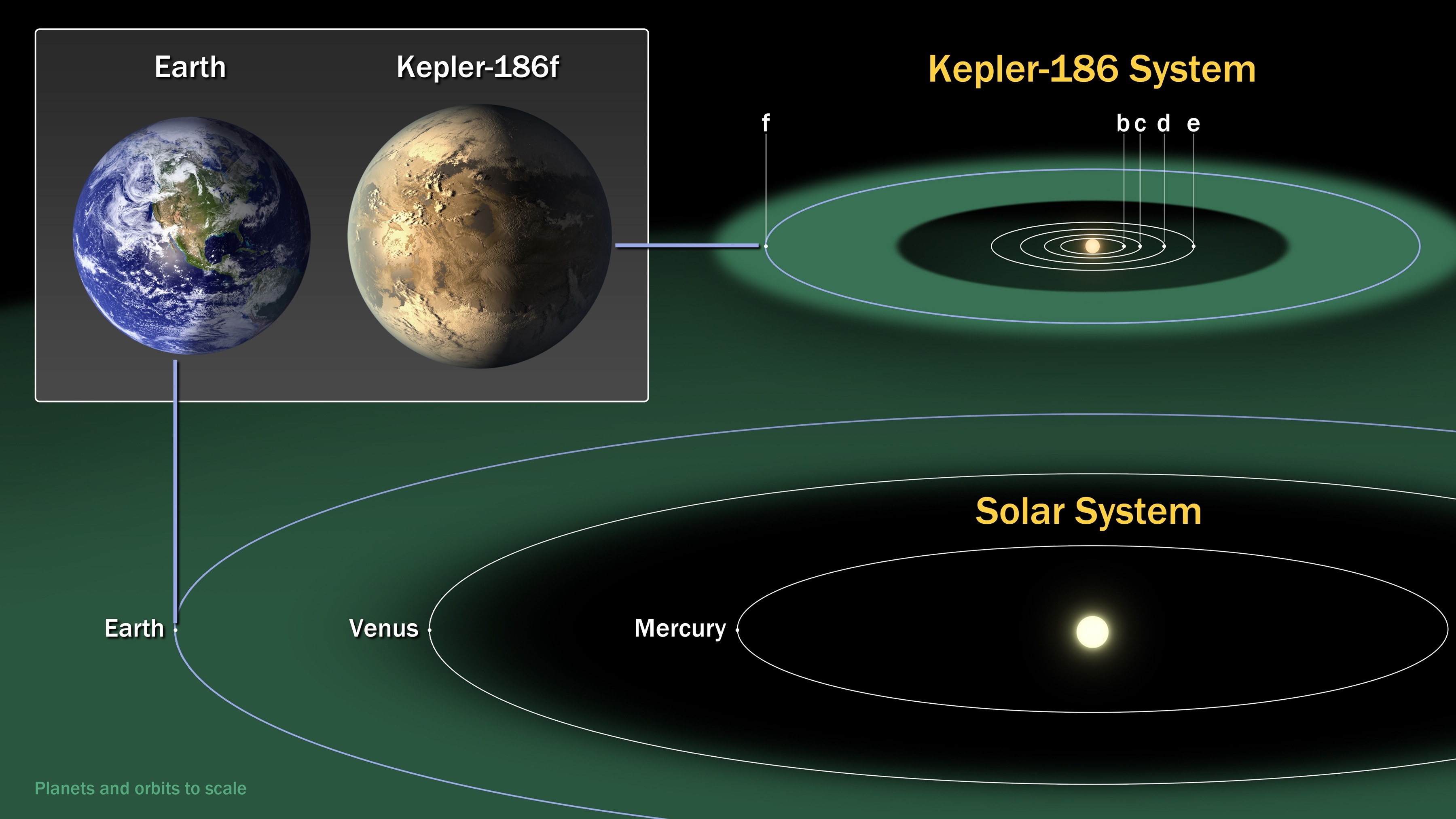

Hasta ahora, los astrónomos han descubierto ya miles de exoplanetas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Mundos lejanos que giran alrededor de otras estrellas y muchos de los cuales, además, forman parte de sistemas planetarios que recuerdan a nuestro Sistema Solar. La sonda Kepler, especialmente diseñada para esta búsqueda, es el instrumento que más planetas extrasolares ha descubierto hasta ahora. Y ha sido precisamente utilizando sus datos como un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Australia y el Instituto Niels Bohr, en Copenhague, ha calculado cuál es la probabilidad de que las estrellas de nuestra galaxia tengan planetas en la zona habitable, esto es, a la distancia precisa de ellas para permitir que exista agua líquida en sus superficies.

Los resultados han sido sorprendentes. De hecho, los cálculos muestran que miles de millones de estrellas de nuestra galaxia pueden tener entre uno y tres planetas en sus zonas habitables, lo que implica la existencia potencial de mucha agua y, lo más importante, de mucha vida. El esperanzador estudio se publica hoy en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Gracias a los instrumentos del Kepler los astrónomos han descubierto ya cerca de mil planetas alrededor de estrellas de nuestra galaxia y trabajan ahora para confirmar otros tres mil potenciales. Muchas estrellas cuentan con sistemas que contienen entre dos y seis planetas, aunque podría ser que hubiera más fuera del alcance de los instrumentos de la sonda Kepler, que está mejor equipada para buscar mundos grandes y que estén relativamente cerca de sus soles.

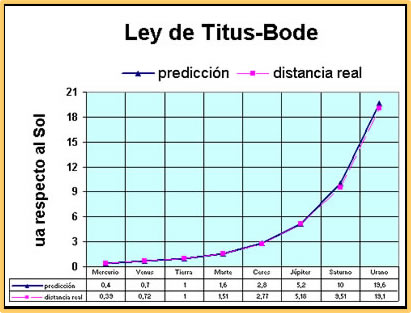

Pero los mundos que orbitan muy cerca de sus estrellas suelen ser demasiado calientes para la vida. Por eso, los investigadores han tratado de averiguar si también podría haber mundos algo más lejos de esos soles, en sus zonas habitables, donde el agua y la vida son teóricamente posibles. Para conseguirlo, los autores del estudio han llevado a cabo una serie de cálculos basados en una nueva versión de un método que tiene ya 250 años de antigüedad y que se conoce como la Ley de Titus-Bode.

Una ley planetaria