El futuro de la humanidad en sus manos

Un equipo de expertos investiga en un Instituto de Oxford los riesgos de extinción del ser humano

IMPRESIÓN NO PERMITIDA - TEXTO SUJETO A DERECHOS DE AUTOR

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

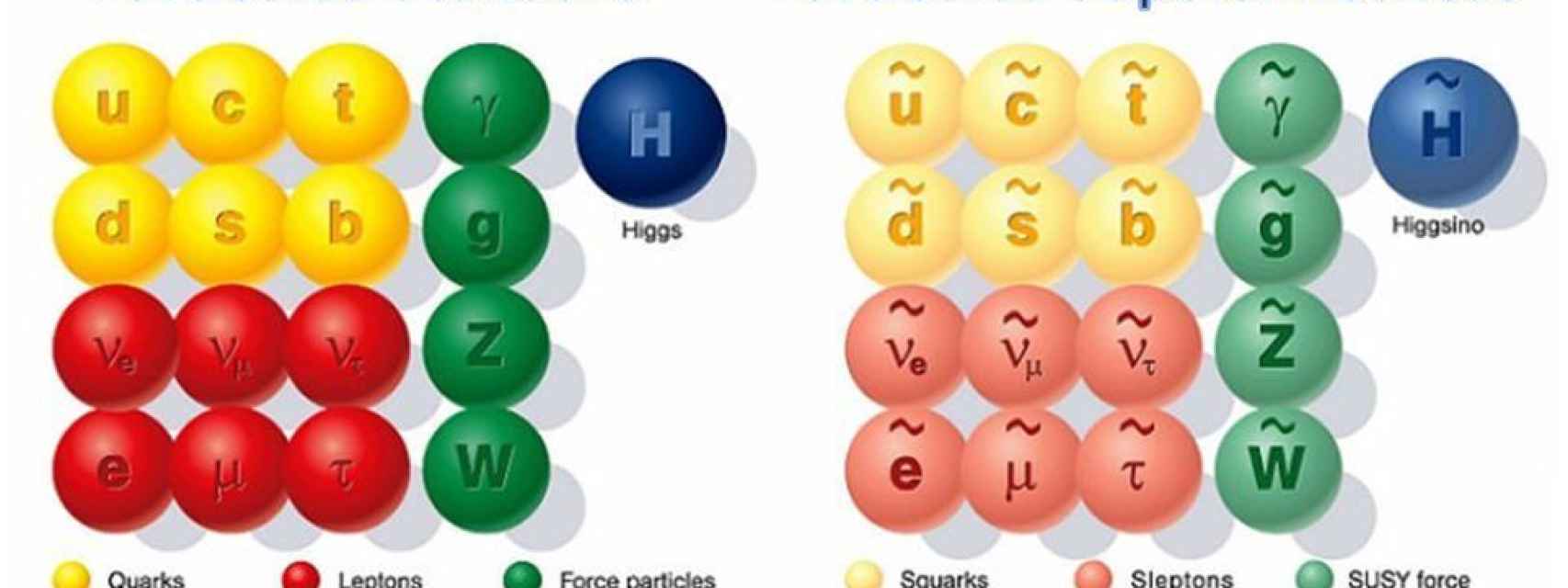

Cientos de partículas teóricas esperan su confirmación real en experimentos.

“Estimados, y radioactivos, señores y señoras… He encontrado una manera desesperada para salvar la Ley de conservación de la energía si suponemos que en el núcleo existen otras partículas sin carga eléctrica…”. De esta forma, curiosa y humorística, comenzaba Wolfgang Pauli en 1930 una de las cartas más célebres de la Historia de la Ciencia. En ella, y para resolver un problema pendiente de la Física de su época, proponía un nuevo tipo de partícula a la que hoy conocemos como neutrinos.

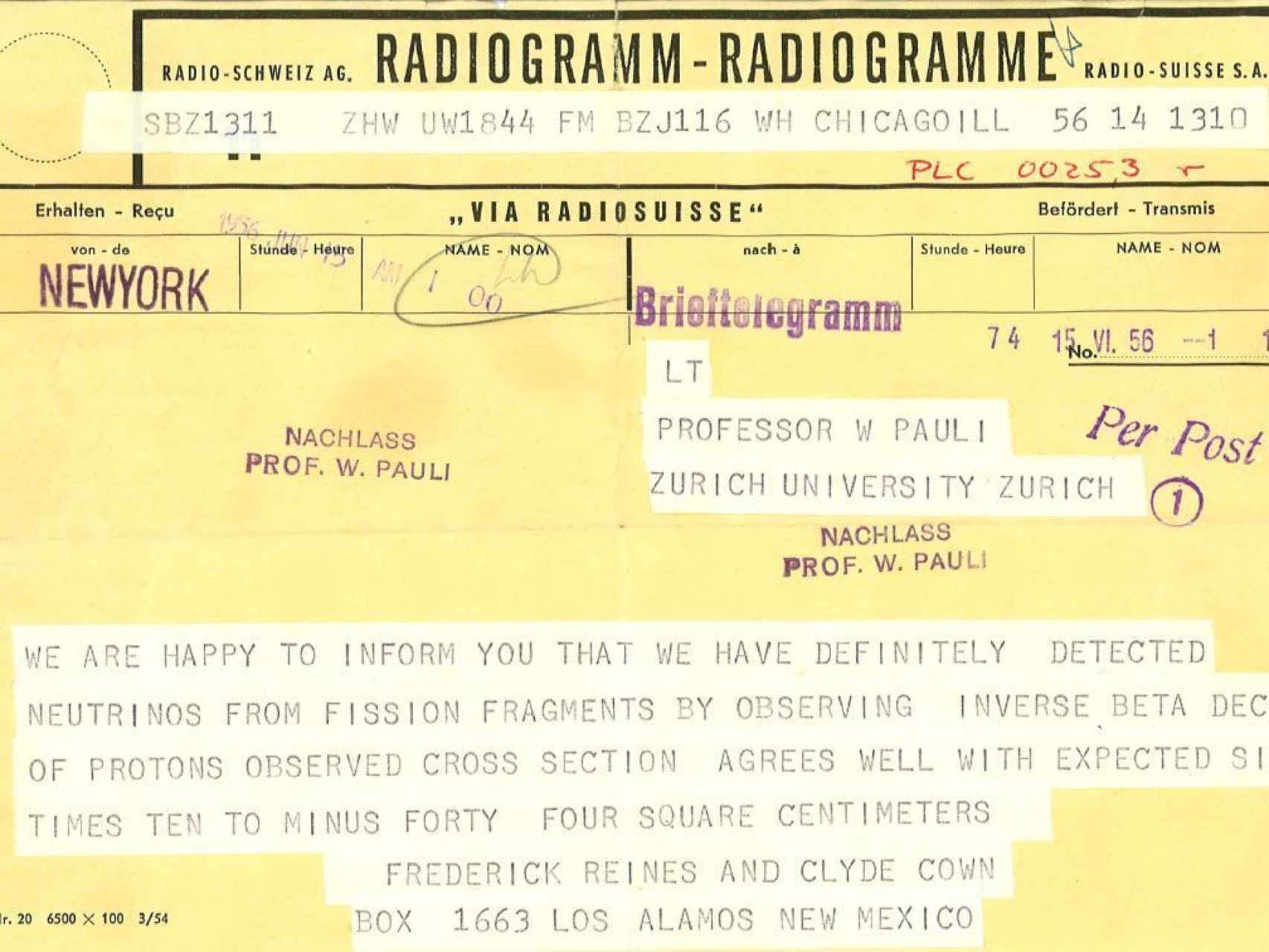

Pauli tuvo que esperar 26 años hasta que una mañana de junio de 1956 recibió un telegrama de dos investigadores, Reines y Cowan, en el que le anunciaban que por fin habían conseguido detectar por primera vez en un experimento sus ansiados neutrinos. Al día siguiente, el científico les respondió: “Gracias por la noticia. Todo llega a quien sabe esperar”

Telegrama de Reines y Cowan.

Algo muy similar ocurrió con el célebre bosón de Higgs. En la década de 1960, no sólo Peter Higgs, sino un nutrido grupo de físicos, comenzaron a especular con la posibilidad de que las partículas fundamentales adquiriesen su masa mediante la interacción con un campo cuántico presente en todo el universo. Desde la formulación teórica del Higgs hasta el reciente anuncio de su detección en 2012 ha tenido que pasar casi medio siglo.

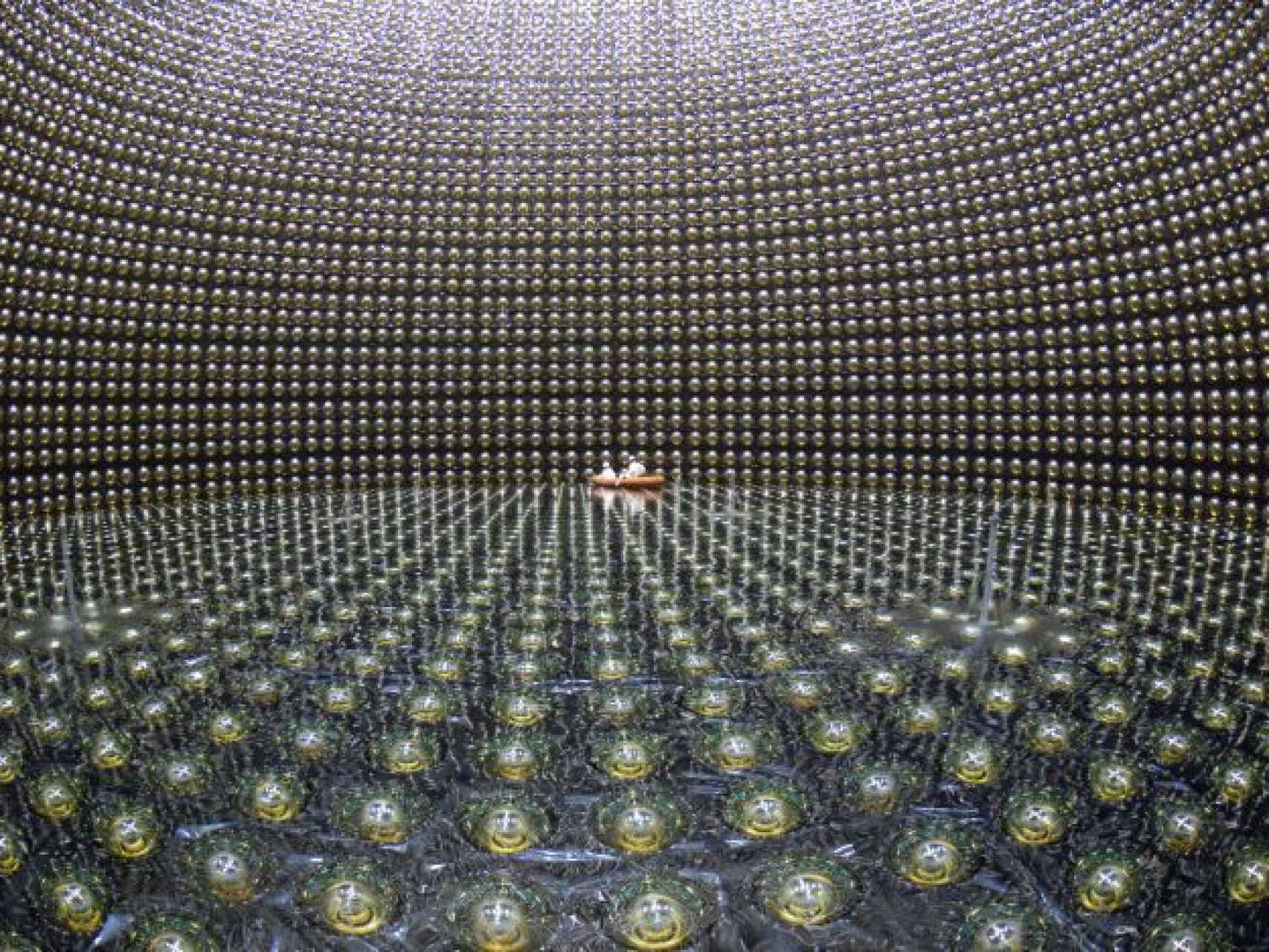

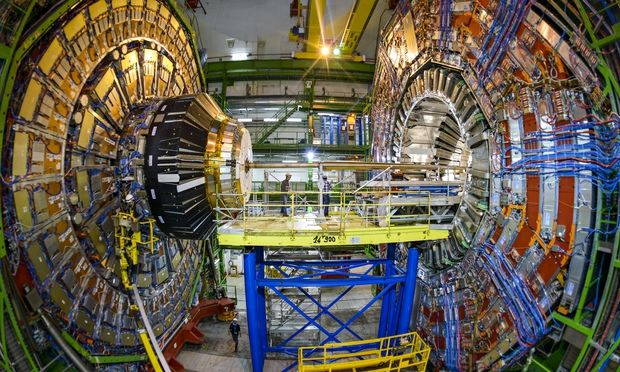

La Física de partículas tiene un grave problema. El ritmo de aparición de nuevas y extrañas partículas teóricas es muy superior a nuestra capacidad tecnológica para comprobar si realmente existen. Para detectar neutrinos necesitamos instalaciones cada vez más sofisticadas y costosas, como el Super Kamiokande en Japón o el Telescopio Ice Cube en la Antártida. Para atrapar el bosón de Higgs hemos tenido que diseñar la mayor máquina jamás creada por el hombre: un supercolisionador de hadrones con 27 kilómetros de circunferencia.

La caza de las siguientes partículas teóricas, asociadas a la Supersimetría, la Materia oscura o la Energía oscura, se plantea como el siguiente paso natural de la Física moderna. Desde EL ESPAÑOL hemos contactado con tres científicos españoles para conocer el mayor desafío al que se enfrenta la Física moderna: ¿Qué hacer con las nuevas, y cada vez más esquivas, partículas que quedan por descubrir? ¿Cómo podemos confirmar que existen?

Observatorio de neutrinos Superkamiokande.

Para Mario Herrero, miembro del Instituto de Física Teórica UAM/CSIC que en la actualidad prepara su tesis doctoral precisamente sobre gravedad cuántica, este problema es más serio de lo que parece no solo por la velocidad con la que se proponen nuevas partículas sino porque para detectar experimentalmente algunas de ellas necesitaríamos colisionadores que trabajasen a energías increíblemente superiores a las que podemos conseguir en el LHC.

Para visualizar mejor lo que significaría un posible artefacto de estas características, y salvo que se descubran nuevas tecnologías de detección, tendríamos que pensar que el anillo de colisiones bien podría tener el tamaño de la órbita de Urano…

A la pregunta de qué viene después del Higgs el físico del IFT lo tiene claro: “Ahora vamos a por la Supersimetría”. Según esta teoría, además de las partículas que ya conocemos, en el universo deberían existir otras partículas, una especie de compañeras supersimétricas, que aún no hemos detectado y que podrían ser observadas en el nuevo rango de energías con el que ha empezado a trabajar el LHC. Esto significaría tener un completo zoológico de partículas, con características diferentes a las habituales y entre las que se incluirían, por ejemplo, nuevos tipos de bosones de Higgs.

Partículas Supersimétricas

Enrique Fdez. Borja, doctor en Física Teórica y docente en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla, reconoce que hay muchos científicos nerviosos. El LHC debería haber detectado ya partículas supersimétricas pero aún siguen escondiéndose, lo que lleva a los más optimistas a pensar que están en otro rango de energías, y a los más pesimistas a considerar que no existen.

La Historia de la Física nos ha enseñado que todo lo que puede suceder termina sucediendo. Sin embargo, siempre puede aparecer una excepción que derrumbe la teoría supersimétrica. En marzo el gran colisionador de hadrones del CERN volverá a ponerse en marcha y trabajará a energías más altas que nunca, que deberían ser suficientes para detectar estas partículas.

Si aun así no aparecen va a ser complicado justificar por qué no las hemos visto ya, y problemas como el de la baja masa del Higgs deberán empezar a explicarse con otras teorías diferentes (e incluso más fascinantes) como la posibilidad de dimensiones extras.

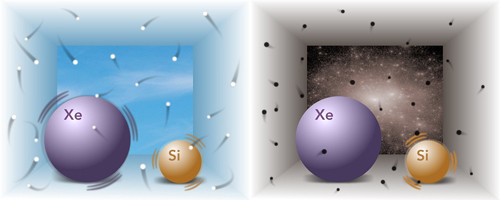

Es una de las grandes cuestiones aún pendientes en la Física. Estamos ante un tipo extraño de materia que no aún hemos podido ver, puesto que no emite radiación electromagnética, pero que sí tiene importantes consecuencias gravitatorias en objetos masivos como galaxias o cúmulos de galaxias.

¿De qué está hecha? La respuesta sincera es que aún no lo sabemos, pero la hipótesis más extendida afirma que estaría compuesta de partículas masivas que interactúan débilmente (WIMP, por sus siglas en inglés). Estas partículas no emiten luz ni tienen carga eléctrica pero, como su propio nombre nos indica, sí actuarían en la fuerza nuclear débil… es una interacción muy pequeña, pero medible al fin y al cabo.

En cierto modo las WIMP son muy similares a los neutrinos que propuso Pauli. Si existen, el universo entero debería estar repleto de ellas y literalmente billones de ellas atravesarían nuestro cuerpo cada segundo. Puesto que, al igual que los neutrinos, apenas interactuarían con la materia, serian extremadamente difíciles de detectar.

Francis Villatoro, físico, matemático y profesor en la UMA, nos explica que actualmente estamos explorando tres caminos que nos podrían conducir a detectar la presencia de estas partículas WIMP. El primero de ellos sería el método directo: una de estas partículas, procedente del espacio, chocaría como una bola de billar contra el núcleo de un átomo en alguno de los muchos detectores repartidos por el mundo.

La segunda técnica es indirecta. Dado que estas partículas WIMP son iguales que sus correspondientes antipartículas, podrían aniquilarse en ocasiones entre ellas en galaxias lejanas, lo que produciría fotones -es decir, luz-, y eso es algo que podríamos ver mediante telescopios espaciales.

Estos dos métodos requieren de paciencia y mucha suerte, por lo que en lugar de esperar a detectar una de esas colisiones, también existe una tercera opción: generar una partícula de materia oscura en el CERN. En el LHC chocan protones contra protones y estas colisiones pueden producir un bosón de Higgs de alta energía que podría desintegrarse en una pareja de partículas WIMP.

Son las tres vías que actualmente se están probando para detectar esta teórica partícula de la que estaría formada la materia oscura, algo que no es insignificante puesto que, recordemos, supone una gran parte de toda la materia que compone el universo.

Dicen que permea todo el Universo pero… ¿dónde está?

Todos hemos escuchado alguna vez que el universo se expande. Esta expresión es correcta pero incompleta, puesto que deberíamos decir que se expande de manera acelerada. La explicación a esa aceleración que resulta más coherente con nuestro actual modelo estándar es la denominada energía oscura.

Imagina que lanzas una pelota al aire y ésta no solo no desciende, sino que se eleva cada vez más rápido. Algo debe de estar empujándola y eso es precisamente lo que ocurre en nuestro universo, en donde se ha calculado que algo más del 70% del total de la energía/masa que existe corresponde a energía oscura. Ese enorme porcentaje representa un gran problema para los físicos que aún no saben qué partícula es la responsable de esa fuerza de aceleración del universo.

Se han propuesto numerosas teorías con la existencia de varios tipos de campos; unos los llaman campos camaleón, otros campos fantasmas, pero todos ellos estarían asociados a un tipo de partículas que se comportan de manera verdaderamente extraña. De hecho, una de sus denominaciones, camaleón, hace referencia a la capacidad de variar su fuerza y su masa en función de la materia que tengan cerca.

En palabras sencillas, los físicos que defienden esta teoría tratan de explicar la energía oscura como resultado de cierto tipo de partículas que generan una extraña interacción dependiendo de la cantidad de masa que les rodea. Para disgusto de los teóricos, este tipo de partículas camaleón ejercerían una interacción mayor cuando tienen poca materia cerca de ellas, por ejemplo en el espacio exterior… un comportamiento paradójico que hace que su detección sea muy difícil.

Además, y para empeorar las cosas, no se pueden detectar en el colisionador de Ginebra ya que la masa de esta hipotética partícula de energía oscura sería del orden de un billón de veces la energía de un protón, demasiado hasta para nuestro gran LHC.

Para intentar detectarlas deberíamos salir de la galaxia para realizar experimentos cosmológicos en zonas menos densas que nuestra Vía Láctea, algo que se antoja aún muy lejano.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Comments (1)

Comments (1)

Sabemos del Universo que no sabemos cómo surgió, si está sólo o acompañado, si es cíclico y se reproduce una y otra vez, si cada vez que surge también viene acompañado por los mismos procesos que nos llevan hacia la vida…

La imagen de arriba tomada por el Telescopio Espacial Hubble, fue cedida en su día por la NASA y, en ella, podemos contemplar la inmensidad de un Universo que no hemos llegado a conocer y, como nos pasa en tantas otras cuestiones, nos tenemos que conformar construyendo Modelos que nos aproximen a lo que pudo ser y que no reflejan, necesariamente, lo que fue.

Nuestro Sol, esa estrella mediana, amarilla del tipo G2V que, nos calienta y hace posible que la vida en el planeta Tierra esté presente. Ese suceso de la vida consciente en un planeta idóneo para la evolución de la materia hacia niveles de impensables rendimientos como, de hecho, son las ideas y los pensamientos, nos llevan a pensar que, nuestro Universo, “parece” que tenía un plan predeterminado para nosotros. Bueno, al menos eso nos gusta pensar para sentirnos más importantes.

Sólo conocemos el Universo que nos ha dejado ver la luz, esa radiación electromagnética a la que es sensible el ojo humano, y, otras de ondas más cortas que mediante telescopios hemos podido captar, son las referencias visuales que del Universo tenemos y, hay que decir que, cuando podamos captar las ondas gravitatorias que emiten los Agujeros Negros, podremos ver un Universo nuevo.

Muchas son las maneras en las que hemos querido representar y “ver” a nuestro Universo. El concepto de un universo holográfico no es nada nuevo. Los sufíes del siglo XII llegaron a la conclusión de que “el macrocosmos es el microcosmos”. El Profeta egipcio Hermes Trismegisto dijo que la cuna de la comprensión universal es la clave y está en comprender que “el pequeño es como el grande”. Los alquimistas medievales tenían otro lema: “Como es arriba, es abajo”. Con el paso de los tiempos se han establecido unas claves para entender la realidad en que vivimo.

Claro que, para nosotros, no será fácil saber si, nuestra realidad, es la auténtica realidad del Universo. Estamos inmerso en nuestro “propio mundo”, el mundo de nuestros sentidos que nos hacen ver y sentir un universo propio, particular y supeditado a las potestades que dichos sentidos puedan tener… A partir de ahí… ¿Quién sabe?

¡Se dicen tantas cosas! ¡Nos cuentan tantas historias!

Por ahí he podido leer que: “Hoy en día los superordenadores utilizan una técnica llamada “cuadrícula de cromodinámica cuántica”, una técnica que funciona a partir de las leyes físicas que rigen el Universo, capaz de simular con cierto grado de éxito pequeñas porciones del mismo en una escala de una billonésima de metro, un poco más grande que el núcleo de un átomo.

Para los investigadores, con el tiempo las simulaciones más potentes serán capaces de modelar en la escala de una molécula, luego de una célula e incluso de un ser humano. Para ello dicen que deberán pasar varias generaciones de equipos cada vez más potentes, tanto, que podrían simular porciones del Universo lo suficientemente grandes como para entender las limitaciones a las que se verían sometidos los procesos físicos que conocemos. Estas limitaciones serían la prueba de que, como dice Bostrom, vivimos en una simulación informática.”

Lo único cierto es, que nadie sabe “la verdad” de en qué estamos inmersos y, sin embargo, todo el mundo habla y, como un profetas, nos dicne lo que fue, lo que es y hasta se atreven con lo que será… ¡Ilusos! De ilusión también se vive pero…, la cruda realidad vendrá de manos de la Naturaleza que, como debemos saber, siempre impone su ley.

Lo prudente es seguir avanzando y procurando desvelar “el saber del mundo”, y, mientras tanto, cuando queramos explicar alguna cosa decir: Por ejemplo, referido al átomo. Parece que el átomo se comporta como si, en su interior, tuviera protones y neutrones que, a su vez, pueden estar conformados por Quarks y, ese núcleo, parece estar rodeado por partículas denominadas electrones que hacen el conjunto atómico que. unidos, llegan a formar moléculas y estas la materia.

Ni conocemos el reloj (para nosotros eterno) del Universo, ni tampoco conocemos ese árbol del que tanto hablamos, el de la vida que resulta ser algo que nosotros mismos representamos y que no podemos explicar. ¿Se habrá visto mayor paradoja?

Y si no estamos sólos, ¿por qué no están aquí? Bueno, seguramente por la misma razón por la que nosotros tampoco podemos estar allí. La Empresa nos sobrepasa y, seguramente, también a “ellos”, les viene grande. ¡Distancias inauditas! ¡Velocidades inalcanzables! ¡Tiempo de evolución de miles de millones de años! Todo eso junto, conforma la imposibilidad en la que nos encontramos de poder, estrechar la mano de esos seres que, como nosotros, pensarán en ese día que, cuando llegue (si es que llega), marcará un hito universal.

¡Los hemos imaginado de tantas maneras! Lo hemos intentado y continuamos en el empeño pero… Las cosas no serán fáciles para poder, algún día, decir que no estamos solos en el inmenso Universo.

Muchos antes que nosotros han intentado descubrir nuestro lugar en el mundo, los secretos que la Naturaleza esconde, el por qué el Universo nos muestra cosas que no siempre llegamos a comprender, y, seguimos intentando llegar a esa “verdad” que incansables perseguimos. Y, mientras tanto conseguimos saber donde estamos, de donde venimos y hacia donde vamos, seguimos enredados cuestiones tales como:

“La Paradoja de Olbers en acción. A medida que se consideran las estrellas situadas en capas y capas más lejanas a la Tierra el cielo debería verse más y más luminoso.”

Sí, somos conscientes -al menos algunos- de nuestras limitaciones y, sabiendo eso, no cedemos en el empeño de saber, lo que el Universo es, y, de paso, si podemos captar algún dato esencial sobre nosotros… ¡mucho mejor!

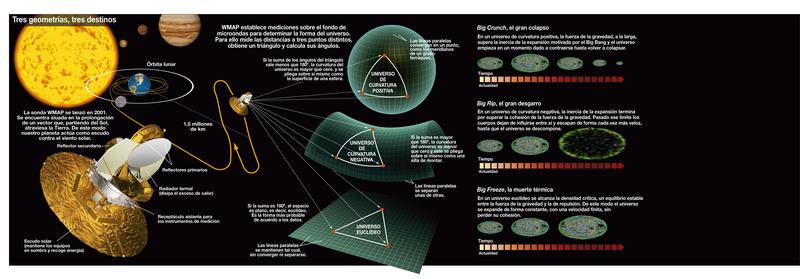

Incluso tenemos dudas fundadas en saber, a ciencia cierta, en qué clase de universo estamos: ¿Es plano, es abierto, es cerrado? La cantidad de materia que contenga nuestro Universo, eso que llaman Omega y que determina la Densidad Crítica, dirá la última palabra sobre el tema para conocer cómo será el final que aguarda al inmenso universo.

Como las podemos observar, sí podemos explicar su evolución. Sin embargo, si alguien nos pregunta: ¿Cómo se formaron las galaxias? La única respuesta seria que podríamos dar sería… ¡No lo sabemos! Nadie ha podido dar una razón convincente de cómo se pudieron formar las galaxias a pesar de la expansión de Hubble. ¿Qué había allí que generaba Gravedad y retenía la materia el tiempo suficiente para que se formaran? Nadie lo sabe. Sospecho que algo tiene que ver con eso… ¡la sustancia cósmica! o “materia primigenia” surgida en el universo en el primer momento de su existencia y que, aunque no la veámos, está dispersa por todas partes.

Lo que no podemos asegurar es que todos los pensamientos surgidos de las mentes humanas sean constructivos y, como tales, se encaminen en la dirección correcta de construir un mundo más justo y equitativo donde todos (que somos uno). tengan las mínimas posibilidades para vivir de manera digna sea cual fuere su procedencia o condición. La desigualdad en el mundo nos degrada como seres humanos que no han sabido alcanzar la meta de esa Ley no escrita pero que está en la mente de todos: Justicia, igualdad, equidad, y, bienestar para todos los seres del mundo.

Sin embargo, nadie puede negar que formamos parte del Universo. Somos, en realidad, la parte del Universo que puede pensar y generar ideas y pensamientos y… ¡hasta sentimientos! Lo cual, es algo tan inconmensurablemente grande que… ¿No sabemos en que podrá desembocar finalmente!.

¿A qué resultará que no somos tan insignificantes?

emilio silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en I. A. ~

Clasificado en I. A. ~

Comments (0)

Comments (0)

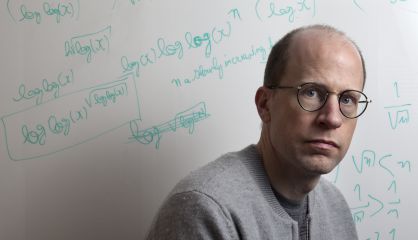

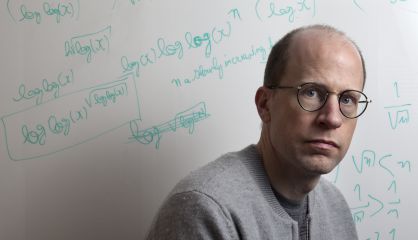

Necesitamos sabiduría para enfrentar el futuro. Para saber si los progresos tecnológicos de vanguardia van en la dirección adecuada o no; si favorecen al ser humano o todo lo contrario. Para tener una idea de qué hacer si se presentan escenarios que ponen en riesgo la supervivencia de la especie, como los derivados de la amenaza nuclear, la modificación de microbios letales o la creación de mentes digitales más inteligentes que el hombre. A reflexionar sobre este tipo de cuestiones se dedican un puñado de cerebros en un lugar ubicado en Oxford y llamado el Instituto para el Futuro de la Humanidad.

Al frente de un heterodoxo grupo de filósofos, tecnólogos, físicos, economistas y matemáticos se encuentra un filósofo formado en física, neurociencia computacional y matemáticas, un tipo que desde su adolescencia se encontró sin interlocutores con los cuales compartir sus inquietudes acerca de Schopenhauer, un sueco de 42 años que se pasea por las instalaciones del Instituto con un brebaje hecho a base de vegetales, proteínas y grasas al que denomina elixir y que escucha audiolibros al doble de velocidad para no perder un segundo de su preciado tiempo. Se llama Nick Bostrom, y es el autor de Superinteligencia: Caminos, Peligros, Estrategias, un libro que ha causado impacto, una reflexión acerca de cómo afrontar un futuro en que la inteligencia artificial supere a la humana, un ensayo que ha recibido el respaldo explícito de cerebros de Silicon Valley como Bill Gates y Elon Musk, de filósofos como Derek Parfit o Peter Singer, de físicos como Max Tegmark, profesor del Massachusetts Institute of Technology. Un trabajo que, además, se coló en la lista de los libros más vendidos que elabora The New York Times Book Review. La ONU le reclama para que exponga su visión, sociedades científicas como The Royal Society le invitan a dar conferencias, una de sus charlas TED lleva ya contabilizados más de 1.747.000 visionados. Y Stephen Hawking ya ha alertado al mundo: hay que tener cuidado con la Inteligencia Artificial.

El Instituto para el Futuro de la Humanidad —FHI, siglas en inglés— es un espacio con salas de reuniones bautizadas con nombres de héroes anónimos que con un gesto salvaron el mundo —como Stanislav Petrov, teniente coronel ruso que evitó un incidente nuclear durante la Guerra Fría— donde fluyen las ideas, los intercambios de impresiones, donde florecen hipótesis y análisis. Sobre todo, por las tardes-noches: el jefe es, como él mismo confiesa, un noctámbulo; se queda en la oficina hasta las dos de la madrugada.

“En el momento en que sepamos cómo hacer máquinas inteligentes, las haremos”, afirma Bostrom, en una sala del Instituto que dirige, “y para entonces, debemos saber cómo controlarlas. Si tienes un agente artificial con objetivos distintos de los tuyos, cuando se vuelve lo suficientemente inteligente, es capaz de anticipar tus acciones y de hacer planes teniendo en cuenta los tuyos, lo cual podría incluir esconder sus propias capacidades de modo estratégico”. Expertos en Inteligencia Artificial que cita en su libro aseguran que hay un 90% de posibilidades de que entre 2075 y 2090 haya máquinas tan inteligentes como los humanos. En la transición hacia esa nueva era habrá que tomar decisiones. Inocular valores morales a las máquinas, tal vez. Evitar que se vuelvan contra nosotros.

El día que las máquinas lleguen a pensar por sí mismas… ¡La especie Humana habrá llegado al fin!

A analizar este tipo de supuestos y escenarios se dedica este hombre que en estos días lee intensivamente sobre machine learning (aprendizaje automático, rama de la inteligencia artificial que explora técnicas para que las computadoras puedan aprender por sí solas) y economía de la innovación. Para Bostrom el tiempo nunca es suficiente. Leer, leer, leer, asentar conocimientos, profundizar, escribir. “El tiempo es precioso. Es un bien de gran valor que constantemente se nos desliza entre los dedos”.

La gente parece olvidar la guerra nuclear. Un cambio para mal en la geopolítica podría ser un peligro

Estudiar, formular hipótesis, desarrollarlas, anticipar escenarios. Es lo que se hace en este Instituto donde se cultiva la tormenta de ideas y la videoconferencia, un laberinto de salas dominadas por pizarras vileda con diagramas y en cuyo pasillo de entrada cuelga un cartel que reproduce la portada de Un mundo feliz, la visionaria distopía firmada por Aldous Huxley en 1932. Un total de 16 profesionales trabajan aquí. Publican en revistas académicas, hacen informes de riesgos para compañías tecnológicas, para gobiernos (por ejemplo, el finlandés) o para la ONU, que se dispone a crear su primer programa sobre Inteligencia Artificial —uno de cuyos representantes andaba la semana pasada por las oficinas del FHI—. Niel Bowerman, director adjunto, físico del clima y exasesor del equipo político de Energía y Medio Ambiente de Barack Obama, explica que en el instituto siempre estudian cómo de grande es un problema, cuánta gente trabaja en él y cómo de fácil es realizar progresos en esa área para determinar los campos de estudio.

Bostrom es el hombre que comanda el Instituto, el que decide por dónde se transita, el visionario. Desarrolla su labor gracias al impulso filantrópico de James Martin, millonario interesado en las cuestiones de los riesgos existenciales del futuro que impulsó el FHI hace diez años para que se estudie y reflexione en torno a aquellas cosas en las que la industria y los gobiernos, guiados por sus particulares intereses, no tienen por qué pensar.

Al filósofo sueco, que formó parte en 2009 de la lista de los 100 mayores pensadores globales de la revista Foreign Policy, le interesa estudiar, sobre todo, amenazas lejanas, a las que no le gusta poner fecha. “Cuanto más largo sea el plazo”, dice, “mayores son las posibilidades de un escenario de extinción o de era posthumana”. Pero existen peligros a corto plazo. Los que más le preocupan a Bostrom son los que pueden afectar negativamente a las personas como las plagas, la gripe aviar, los virus, las pandemias.

En cuanto a la Inteligencia Artificial y su cruce con la militar, dice que el riesgo más claro lo presentan los drones y las armas letales autónomas. Y recuerda que la guerra nuclear, aunque tiene pocas probabilidades de llegar, sigue siendo un peligro latente. “La gente parece haber dejado de preocuparse por ella; un cambio para mal en la situación geopolítica podría convertirse en un gran peligro”.

“Hay una carrera entre nuestro progreso tecnológico y nuestra sabiduría, que va mucho más despacio

La biotecnología, y en particular, la posibilidad que ofrece el sistema de edición genética CRISPR de crear armas biológicas, también plantea nuevos desafíos. “La biotecnología está avanzando rápidamente va a permitir manipular la vida, modificar microbios con gran precisión y poder. Eso abre el paso a capacidades muy destructivas”. La tecnología nuclear, señala, se puede controlar. La biotecnología, la nanotecnología, lo que haga alguien un garaje con un equipo de segunda mano comprado en EBay, no tanto. Con poco se puede hacer mucho daño.

Mientras la máquina esté al servicio del humano… ¡Todo irá bien!

Superada su etapa transhumanista —fundó en 1998 junto a David Pearce la Asociación Mundial Transhumanista, colectivo que aboga de modo entusiasta por la expansión de las capacidades humanas mediante el uso de las tecnologías—, Bostrom ha encontrado en la Inteligencia Artificial el terreno perfecto para desarrollar su trabajo. La carrera en este campo se ha desatado, grandes empresas —Google compró en 2014 la tecnológica DeepMind— y Estados pugnan por hacerse con un sector que podría otorgar poderes inmensos, casi inimaginables.

Uno de los escenarios que proyecta en su libro, cuya versión en español publica el 25 de febrero la editorial Teell, es el de la toma de poder por parte de una Inteligencia Artificial (AI, siglas en inglés). Se produce una explosión de inteligencia. Las máquinas llegan a un punto en que superan a sus programadores, los humanos. Son capaces de mejorarse a sí mismas. De desarrollar grandes habilidades de programación, estratégicas, de manipulación social, de hacking. Pueden querer tomar el control del planeta. Los humanos pueden ser un estorbo para sus objetivos. Para tomar el control, esconden sus cartas. Podrán mostrarse inicialmente dóciles. En el momento en que desarrollan todos sus poderes, pueden lanzar un ataque contra la especie humana. Hackear drones, armas. Liberar robots del tamaño de un mosquito elaborados en nanofactorías que producen gas nervioso, o gas mostaza.

Esta es simplemente la síntesis del desarrollo de un escenario. Pero, como decía la crítica de Superinteligencia de la revista The Economist, las implicaciones de la introducción de una segunda especie inteligente en la Tierra merecen que alguien piense en ellas. “Antes, muchas de estas cuestiones, no solo las del AI, solían estar en el campo de la ciencia ficción, de la especulación”, dice Bostrom, “para mucha gente era difícil de entender que se pudiera hacer trabajo académico con ello, que se podían hacer progresos intelectuales”.

El libro también plantea un escenario en que la Inteligencia Artificial se desarrolla en distintos sectores de manera paralela y genera una economía que produce inimaginables cotas de riqueza, descubrimientos tecnológicos asombrosos. Los robots, que no duermen, ni reclaman vacaciones, producen sin cesar y desbancan a los humanos en múltiples trabajos.

— ¿Los robots nos enriquecerán o nos reemplazarán?

No creo que sea nada bueno llegar a construir robots que sepan comprender el átomo

— Primero, tal vez nos enriquezcan. A largo plazo ya se verá. El trabajo es costoso y no es algo deseado, por eso hay que pagar a la gente por hacerlo. Automatizarlo parece beneficioso. Eso crea dos retos: si la gente pierde sus salarios, ¿cómo se mantiene? Lo cual se convierte en una cuestión política, ¿se piensa en una garantía de renta básica? ¿En un Estado del Bienestar? Si esta tecnología realmente hace que el mundo se convierta en un lugar mucho más rico, con un crecimiento más rápido, el problema debería ser fácil de resolver, habría más dinero. El otro reto es que mucha gente ve su trabajo como algo necesario para tener estatus social y que su vida tenga sentido. Hoy en día, estar desempleado no es malo solo porque no tienes dinero, sino porque mucha gente se siente inútil. Se necesitaría cambiar la cultura para que no pensemos que trabajar por dinero es algo que te da valor. Es posible, hay ejemplos históricos: los aristócratas no trabajaban para vivir, incluso pensaban que tener que hacerlo era degradante. Creemos que las estructuras de significado social son universales, pero son recientes. La vida de los niños parece tener mucho sentido incluso si no hacen nada útil. Soy optimista: la cultura se puede cambiar.

Lo que para nosotros es natural, en la A.I. es casi… ¡imposible!

A Bostrom se le ha acusado desde algunos sectores de la comunidad científica de tener visiones demasiado radicales. Sobre todo, en su etapa transhumanista. “Sus visiones sobre la edición genética o sobre la mejora del humano son controvertidas”, señala Miquel-Ángel Serra, biólogo que acaba de publicar junto a Albert Cortina Humanidad: desafío éticos de las tecnologías emergentes. “Somos muchos los escépticos con las propuestas que hace”. Serra, no obstante, deja claro que Bostrom está ahora en el centro del debate sobre el futuro de la Inteligencia Artificial, que es una referencia.

— ¿Proyecta usted una visión demasiado apocalíptica en su libro de lo que puede ocurrir con la humanidad?

— Mucha gente puede quedarse con la impresión de que soy más pesimista con la AI de lo que realmente soy. Cuando lo escribí parecía más urgente tratar de ver qué podía ir mal para asegurarnos de cómo evitarlo.

— Pero, ¿es usted optimista con respecto al futuro?

¿Avanzar? Sí, pero sin caer en aberraciones antinaturales

— Intento no ser pesimista ni optimista. Intento ajustar mis creencias a lo que apunta la evidencia; con nuestros conocimientos actuales, creo que el resultado final puede ser muy bueno o muy malo. Aunque tal vez podríamos desplazar la probabilidad hacia un buen final si trabajamos duramente en ello.

— O sea, que hay cosas que hacer. ¿Cuáles?

— Estamos haciendo todo lo posible para crear este campo de investigación de control problema. Hay que mantener y cultivar buenas relaciones con la industria y los desarrolladores de Inteligencia Artificial. Aparte, hay muchas cosas que no van bien en este mundo: gente que se muere de hambre, gente a la que le pica un mosquito y contrae la malaria, gente que decae por el envejecimiento, desigualdades, injusticias, pobreza, y muchas son evitables. En general, creo que hay una carrera entre nuestra habilidad para hacer cosas, para hacer progresar rápidamente nuestra capacidades tecnológicas, y nuestra sabiduría, que va mucho más despacio. Necesitamos un cierto nivel de sabiduría y de colaboración para el momento en que alcancemos determinados hitos tecnológicos, para sobrevivir a esas transiciones.

Fuente: El Pais

PD.

Sólo algunas imágenes y comentarios que la acompañan han sido añadidas respetando el reportaje original, con la intención de hacerla más amena.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Las teorías de Newton sobre el movimiento y la gravedad, con sus trescientos años de edad siguen proporcionando reglas que son maravillosamente precisas para entender y predecir la forma en que se mueven las cosas a velocidades muhco menores que la de la luz cuando la gravedad es muy débil. En los quince primeros años del siglo XX, Einstein dio con una teoría más profunda que podía tratar con el movimiento rápido y la gravedad intensa cuando la teoría de Newton fallaba. Pero, y esto es crucial, la teoría más ampliam y más profunda de Einstein se convierte en la de Newton cuando los movimientos son lentos y la Gravedad es débil.

Teoría cuántica, o, ¿universos paralelos?

Pasó lo mismo con las teorías cuánticas revolucionarias que se descubrieron en el primer cuarto del siglo XX cuando todos los físicos siguieron el rastro dejado por la semilla dejada por Planck a la que llamó “cuanto” y se simnolizó con la letra h. Aquella nueva teoría ofrecía una descripción más completa que la de Newton del funcionamiento del mundo cuando sondeamos el dominio de lo muy pequeño. Sus predicciones sobre el micromundo no-newtoniano son tremendamente precisas.

Pero una vez más, cuando trabajan con objetos grandes se hacen cada vez más parecidas a la descripción newtoniana. Así es como el núcleo de verdad dentro de una teoría pasada puede permanecer como una parte restrictiva de una teoría nueva y mejor. No parece que vaya a haber más revoluciones cintíficas (que las habrá).

Si consideramos nuestro “almacen” de teorías, podemos ver las interrelaciones entre las viejas y las nuevas. Consioderemos nuestro caso, en el que la mecánica cuántica se convierte en la mecánica newroniana cuando h se aproxima a cero. Este límite corresponde a una situación en la que los aspectos ondulatorios cuánticos de las partículas se hacen despreciables. Por esto podemos confiar plenamente en que la tricentenaria teoría de Newton del movimiento y de la gravedad se enseñaran y se urtilizaran dentro de mil años con la misma eficacia que lo hacemos hoy. Cualquiera que resulte ser la Teoría de Todo final, tendrá una forma restrictiva que describa el movimiento a velocidades mucho menores que la de la luz y, entonces, ahí estará Newton y, de la misma manera, cuando esos movimientos sean cercanos a c, Einstein también se hará presernte. Es decir, en la futura teoría subyacen las ideas de Newton y de Einstein como cimientis de esa nueva teoría que vendrá.

Fotografía del Congreso en el Hotel Metropole. Sentados, de izquierda a derecha: W. Nernst, M. Brillouin, E. Solvay (mecenas), H. Lorentz, E. Warburg, J. Perrin, W. Wien, M. Curie y H. Poincaré. De pie, de izquierda a derecha: R. Goldschmidt, M. Planck, H. Rubens,A. Sommerfeld, F. Lindemann (secretario), M. de Broglie (secretario), M. Knudsen, F. Hasenöhrl, G. Hostelet, E. Herzen, J.H. Jeans, E. Rutherford, H. Kamerlingh Onnes, A. Einstein y P. Langevin. En esta situación llegó el histórico Congreso Solvay.

Se cuenta que en un descanso del aquel famoso Congreso Solvay, Einstein y Henri Poincaré se encontraron un momento sólos y, se entabló entre ellos, la conversación siguiente:

Einstein: Sabe usted, Henri, en un tiempo estudié matemáticas, pero lo dejé por la Física.

Poincaré: Oh, ¿de verdad Albert? ¿Y por qué?

Einstein: Porque aunque podía distinguir los enunciados verdaderos de los falsos, no podía distinguir que hechos eran importantes.

Poincaré: Eso es muy interesante, Albert, Porque originalmente yo estudié Física, pero la dejé por las matemáticas.

Einstein: ¿De verdad? ¿Por qué?

Poncaré: Porque no podía distinguir cuáles de los hechos importantes eran verdaderos.

Podeis sacar una conclusión.

Donde esté presente la materia…, lo estará la Gravedad

Aquí la gravedad está presente y es la respondable de mantener unidos todos los objetos que en la imagen podemos contemplar, sus masas titan las unas de las otras y todo se mantiene unido. La fuerza de la gravedad tiene su mayor potencia, proximo al elemento que la origina, ya sea un atomo o un planeta, pero sus lineas de fuerza, aunque van disminuyendo con la distancia son infinitas, que no por debiles se deben despreciar. Lo que ocurre en el universo es que cualquier fuerza de gravedad mas fuerte, aparentemente anula las fuerzas debiles pero si el universo estuviera vacio de materia y de energia, dos átomos en ambos extremos del universo terminarian por atraerse. La fuerza de gravedad de un elemento viene determinado por el conjunto de atomos que lo forman comportandose como un solo elemento.

La principal sospechosa de variaciones minúsculas ha sido siempre la constante Gravitatoria, G. La Gravedad es con mucho la fuerza la fuerza más débil de la Naturaleza y la menos estrechamente sondeada por el experimento. Si se buscan los valores conocidos de las constantes principales en la contraportada de un libro de texto de Física podemos descubrir que G aparece especificada con muchas menos cifras decimales que c, h, o e. Aunque G a soportado asaltos a su constancia durante mucho tiempo, los ataques más rcientes han sido lanzados sobre α (alfa), la constante de estructura fina de la que hablamos ayer. está ahora de mucha actualidad debido a unos experimentos que se han hecho observando y midiendo la luz de unos quásares lejanos. Y, como ayer os decía, la constante de estructura fina liga la velocidad de la luz, la constante de Planck y la carga del electrón. Y, todo ello hace que, si varía en una pequerña proporción, el Universo cambiaría.

¿Quién será el que resuelve este misterio?

emilio silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo Hiperdimensional ~

Clasificado en El Universo Hiperdimensional ~

Comments (0)

Comments (0)

Parece que se llevan bien

El niño del espejo le da a su amiguito reflejado la mano derecha y aquel, le saluda, con la izquierda. ¡La simetría especular…! Así pues, el estado de máxima simetría es con frecuencia también un estado inestable, y por lo tanto corresponde a un falso vacío.

El psicólogo Eric Ericsson llegó a proponer una teoría de estadios psicológicos del desarrollo. Un conflicto fundamental caracteriza cada fase. Si este conflicto no queda resuelto, puede enconarse e incluso provocar una regresión a un periodo anterior. Análogamente, el psicólogo Jean Piaget demostró que el desarrollo mental de la primera infancia tampoco es un desarrollo continuo de aprendizaje, sino que está realmente caracterizado por estadios discontinuos en la capacidad de conceptualización de un niño. En un mes, un niño puede dejar de buscar una pelota una vez que ha rodado fuera de su campo de visión, sin comprender que la pelota existe aunque no la vea. Al mes siguiente, esto resultará obvio para el niño.

Los precesos siguen, las cosas cambian, el Tiempo inexorable transcurre, si hay vida vendrá la muerte, lo que es hoy mañana no será.

Esta es la esencia de la dialéctica. Según esta filosofía, todos los objetos (personas, gases, estrellas, el propio universo) pasan por una serie de estadios. Cada estadio está caracterizado por un conflicto entre dos fuerzas opuestas. La naturaleza de dicho conflicto determina, de hecho, la naturaleza del estadio. Cuando el conflicto se resuelve, el objeto pasa a un objetivo o estadio superior, llamado síntesis, donde empieza una nueva contradicción, y el proceso pasa de nuevo a un nivel superior.

Los filósofos llaman a esto transición de la “cantidad” a la “cualidad”. Pequeños cambios cuantitativos se acumulan hasta que, eventualmente, se produce una ruptura cualitativa con el pasado. Esta teoría se aplica también a las sociedades o culturas. Las tensiones en una sociedad pueden crecer espectacularmente, como la hicieron en Francia a finales del siglo XVIII. Los campesinos se enfrenaban al hambre, se produjeron motines espontáneos y la aristocracia se retiró a sus fortalezas. Cuando las tensiones alcanzaron su punto de ruptura, ocurrió una transición de fase de lo cuantitativo a lo cualitativo: los campesinos tomaron las armas, tomaron París y asaltaron la Bastilla.

Las transiciones de fases pueden ser también asuntos bastante explosivos. Por ejemplo, pensemos en un río que ha sido represado. Tras la presa se forma rápidamente un embalse con agua a enorme presión. Puesto que es inestable, el embalse está en el falso vacío. El agua preferiría estar en su verdadero vacío, significando esto que preferiría reventar la presa y correr aguas abajo, hacia un estado de menor energía. Así pues, una transición de fase implicaría un estallido de la presa, que tendría consecuencias desastrosas.

También podría poner aquí el ejemplo más explosivo de una bomba atómica, donde el falso vacío corresponde al núcleo inestable de uranio donde residen atrapadas enormes energías explosivas que son un millón de veces más poderosas, para masas iguales, que para un explosivo químico. De vez en cuando, el núcleo pasa por efecto túnel a un estado más bajo, lo que significa que el núcleo se rompe espontáneamente. Esto se denomina desintegración radiactiva. Sin embargo, disparando neutrones contra los núcleos de uranio, es posible liberar de golpe esta energía encerrada según la formula de Einstein E = mc2. Por supuesto, dicha liberación es una explosión atómica; ¡menuda transición de fase! De nefasto recuerdo por cierto.

Las transiciones de fase no son nada nuevo. Trasladémoslo a nuestras propias vidas. En un libro llamado Pasajes, el autor, Gail Sheehy, destaca que la vida no es un flujo continuo de experiencias, como parece, sino que realmente pasa por varios estadios, caracterizados por conflictos específicos que debemos resolver y por objetivos que debemos cumplir.

Los contornos recubiertos muestran la estructura de la galaxia al ser reconstruida desde las observaciones hechas bajo el fenómeno de lente gravitatorio con el radiotelescopio Submillimeter Array. La formación de nuevas estrellas en el Universo es imparable y, la materia más sencilla se constituye en una estructura que la transformará en más compleja, más activa, más dispuesta para que la vida, también pueda surgir en mundos ignotos situados muy lejos del nuestro.

Sí, todo cambia y nada permanece: transiciones de fases hacia la complejidad

Las nuevas características descubiertas por los científicos en las transiciones de fases es que normalmente van acompañadas de una ruptura de simetría. Al premio Nobel Abdus Salam le gusta la ilustración siguiente: consideremos una mesa de banquete circular, donde todos los comensales están sentados con una copa de champán a cada lado. Aquí existe simetría. Mirando la mesa del banquete reflejada en un espejo, vemos lo mismo: cada comensal sentado en torno a la mesa, con copas de champán a cada lado. Asimismo, podemos girar la mesa de banquete circular y la disposición sigue siendo la misma.

Rompamos ahora la simetría. Supongamos ahora que el primer comensal toma la copa que hay a su derecha. Siguiendo la pauta, todos los demás comensales tomaran la copa de champán de su derecha. Nótese que la imagen de la mesa del banquete vista en el espejo produce la situación opuesta. Cada comensal ha tomado la copa izquierda. De este modo, la simetría izquierda-derecha se ha roto.

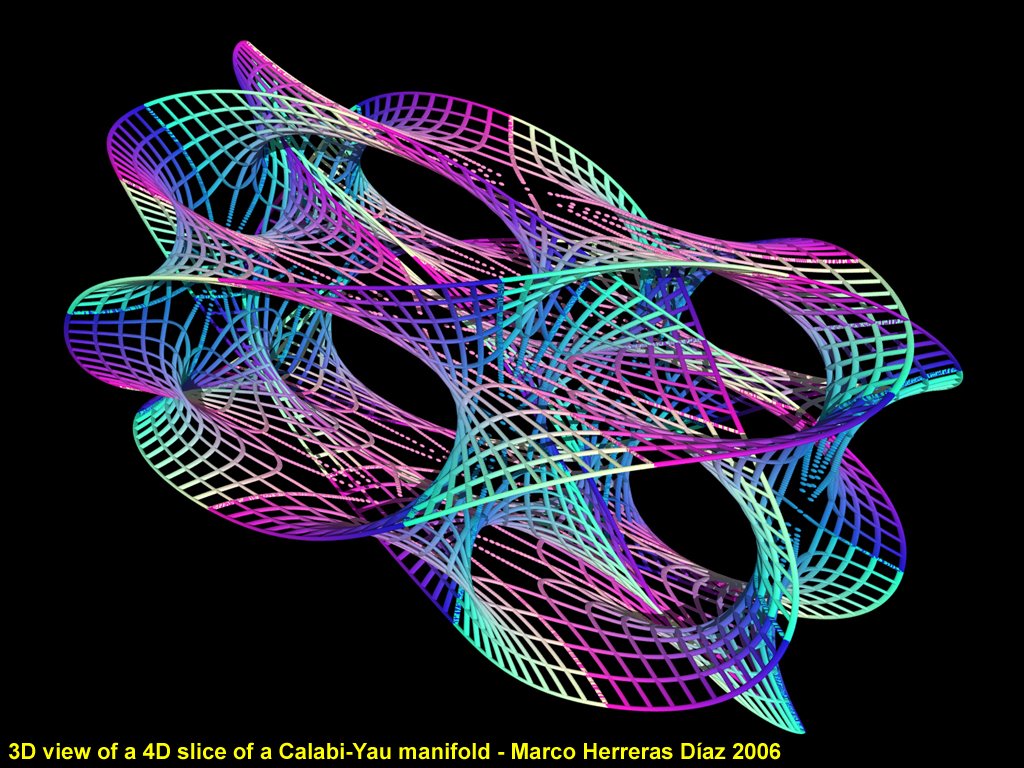

Con respecto a la teoría de supercuerdas, los físicos suponen (aunque todavía no lo puedan demostrar) que el universo decadimensional original era inestable y pasó por efecto túnel a un universo de cuatro y otro de seis dimensiones. Así pues, el universo original estaba en un estado de falso vacío, el estado de máxima simetría, mientras que hoy estamos en el estado roto del verdadero vacío.

Al principio, cuando el universo era simétrico, sólo existía una sola fuerza que unificaba a todas las que ahora conocemos, la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares débil y fuerte, todas emergían de aquel plasma opaco de alta energía que lo inundaba todo. Más tarde, cuando el universo comenzó a enfriarse, se hizo transparente y apareció la luz, las fuerzas se separaron en las cuatro conocidas, emergieron las primeras quarks para unirse y formar protones y neutrones, los primeros núcleos aparecieron para atraer a los electrones que formaron aquellos primeros átomos. Doscientos millones de años más tarde, se formaron las primeras estrellas y galaxias. Con el paso del tiempo, las estrellas sintetizaron los elementos pesados de nuestros cuerpos, fabricados en supernovas que estallaron, incluso antes de que se formase el Sol. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una supernova anónima explotó hace miles de millones de años y sembró la nube de gas que dio lugar a nuestro sistema solar, poniendo allí los materiales complejos y necesarios para que algunos miles de millones de años más tarde, tras la evolución, apareciéramos nosotros.

Las estrellas evolucionan desde que en su núcleo se comienza a fusionar hidrógeno en helio, de los elementos más ligeros a los más pesados. Avanza creando en el horno termonuclear, cada vez, metales y elementos más pesados. Cuando llega al hierro y explosiona en la forma explosiva de una supernova. Luego, cuando este material estelar es otra vez recogido en una nueva estrella rica en hidrógeno, al ser de segunda generación (como nuestro Sol), comienza de nuevo el proceso de fusión llevando consigo materiales complejos de aquella supernova.

Puesto que el peso promedio de los protones en los productos de fisión, como el cesio y el kriptón, es menor que el peso promedio de los protones de uranio, el exceso de masa se ha transformado en energía mediante la conocida fórmula E = mc2. Esta es la fuente de energía que también subyace en la bomba atómica. Es decir, convertir materia en energía.

Así pues, la curva de energía de enlace no sólo explica el nacimiento y muerte de las estrellas y la creación de elementos complejos que también hicieron posible que nosotros estemos ahora aquí y, muy posiblemente, será también el factor determinante para que, lejos de aquí, en otros sistemas solares a muchos años luz de distancia, puedan florecer otras especies inteligentes que, al igual que la especie humana, se pregunten por su origen y estudien los fenómenos de las fuerzas fundamentales del universo, los componentes de la materia y, como nosotros, se interesen por el destino que nos espera en el futuro.

Cuando alguien oye por vez primera la historia de la vida de las estrellas, generalmente (lo sé por experiencia), no dice nada, pero su rostro refleja escepticismo. ¿Cómo puede vivir una estrella 10.000 millones de años? Después de todo, nadie ha vivido tanto tiempo como para ser testigo de su evolución y poder contarlo.

Pero no parece que todo evolucione… algunas cosas siempre siguen igual… ¡A pesar de todo!

Pero volviendo a las cosas de la Naturaleza y de la larga vida de las estrellas, sí, tenemos los medios técnicos y científicos para saber la edad que tiene, por ejemplo, el Sol. Nuestro Sol, la estrella alrededor de la que giran todos los planetas de nuestro Sistema Solar, la estrella más cercana a la Tierra (150 millones de Km = 1 UA), con un diámetro de 1.392.530 Km, tiene una edad de 4.500 millones de años, y, como todo en el Universo, su discurrir la va desgantando, evoluciona hacia su imparable destino como gigante roja primero y enana blanca después.

Una gigante roja engulle a un planeta cercano. La escena se repetirá con el Sol y la Tierra si nada lo remedia y las cosas naturales siguen su curso.

Cuando ese momento llegue, ¿dónde estaremos? Pues nosotros, si es que estamos, contemplaremos el acontecimiento desde otros mundos. La Humanidad habrá dado el gran salto hacia las estrellas y, colonizando otros planetas se habrá extendido por regiones lejanas de la Galaxia.

El Universo siempre nos pareció inmenso, y, al principio, aquellos que empezaron a preguntarse cómo sería, lo imaginaron como una esfera cristalina que dentro contenía unos pocos mundos y algunas estrellas, hoy, hemos llegado a saber un poco más sobre él. Sin embargo, dentro de unos cuantos siglos, los que detrás de nosotros llegaran, hablarán de universos en plural, y, cuando pasen algunos eones, estaremos de visita de un universo a otro como ahora vamos de una ciudad a otra.

¡Quién pudiera estar allí!

¡Es todo tan extraño! ¡Es todo tan complejo! y, sobre todo…¡sabemos tan poco!

Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas

Según lo que podemos entender y hasta donde han podido llegar nuestros conocimientos actuales, ahora sabemos donde están las fronteras: donde las masas o las energías superan 1019 veces la masa del protón, y esto implica que estamos mirando a estructuras con un tamaño de 10-33 centímetros.

Esta masa la conocemos con el nombre demasa de Planck y a la distancia correspondiente la llamamos distancia de Planck. La masa de Planck expresada en gramos es de 22 microgramos, que la es la masa de un grano muy pequeño de azúcar que, por otra parte, es el único número de Planck que parece más o menos razonable, ¡los otros números son totalmente extravagantes!.

Esto significa que tratamos de localizar una partícula con la precisión de una longitud de Planck, las fluctuaciones cuánticas darán tanta energía que su masa será tan grande como la masa de Planck, y los efectos de la fuerza gravitatoria entre partículas, así, sobrepasarán los de cualquier otra fuerza. Es decir, para estas partículas la gravedad es una interacción fuerte.

Lo cierto es que, esas unidades tan pequeñas, tan lejanas en las distancias más allá de los átomos, son las que marcan nuestros límites, los límites de nuestras teorías actuales que, mientras que no puedan llegar a esas distancias… No podrán avanzar en el conocimiento de la Naturaleza y, tampoco, como es natural, en la teoría de supercuerdas o en poder saber, lo que pasó en el primer momento del supuesto big bang, hasta esos lugares, nunca hemos podido llegar.

emilio silvera