Feb

12

Caminando hacia el futuro de la conquista Espacial

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Espacio Exterior y nosotros ~

Clasificado en El Espacio Exterior y nosotros ~

Comments (0)

Comments (0)

Diez avances tecnológicos que podrían revolucionar la conquista del espacio

Habitualmente se suele decir que en temas espaciales ya está todo inventado. Y visto el estado actual de la exploración espacial resulta difícil no estar de acuerdo con esta afirmación. Por suerte, siempre queda lugar para la innovación y la imaginación. El grupo de Conceptos Avanzados e Innovadores (NIAC) de la NASA lleva años intentando hacer realidad lo imposible, imaginando cómo las nuevas tecnologías podrían cambiar la conquista del espacio. Veamos unas cuantas:

Sistemas de propulsión mediante fragmentos de fisión

Las reacciones de fisión nuclear generan normalmente partículas con carga eléctrica que pueden alcanzar el 4% de la velocidad de la luz. Normalmente estos fragmentos chocan con otros átomos en el núcleo del reactor y fin de la historia. Pero si creamos un reactor a base de polvo de uranio suspendido en un campo eléctrico podríamos dirigir estos fragmentos y expulsarlos para crear empuje. Claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Para construir un motor de este tipo deberíamos crear antes un sistema de contención electromagnético mediante imanes superconductores con una masa de varias decenas de toneladas. Además habría que tener mucho cuidado en dirigir el haz de fragmentos radiactivos, ya que cualquier parte de la nave que entrase en contacto con el mismo sufriría daños irreparables en poco tiempo. El empuje sería muy bajo, comparable a los motores eléctricos (iónicos), pero la eficiencia podría llegar a ser bestial, del orden de los 530000 segundos de impulso específico. Un sistema así sería capaz de propulsar una nave tripulada por todo el Sistema Solar. Si empleamos un propelente extra como puede ser hidrógeno calentado por el reactor para aumentar el empuje, entonces este sistema sería aún más espectacular. La pega es que primero debemos demostrar que se puede construir un motor de fragmentos de fisión a un costo razonable.

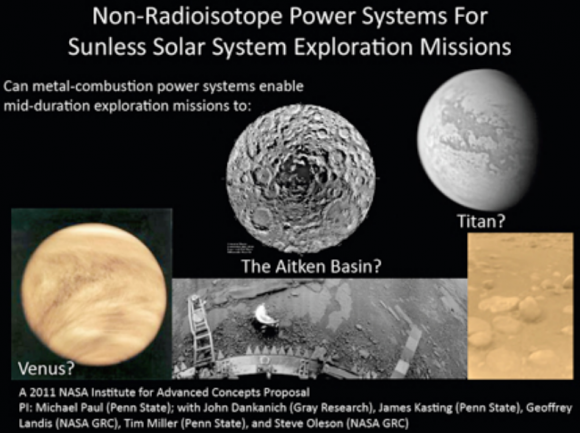

Generación de electricidad mediante sistemas que no usen radioisótopos

Si quieres viajar más allá de Júpiter, no te queda más remedio que prescindir de los paneles solares y usar generadores de radioisótopos (RTGs) -o reactores nucleares- para producir electricidad. Pero hay un problema, y es que los RTG emplean plutonio-238 para generar calor a través de la desintegración radiactiva de este isótopo. Y, como diría Doc Brown, no es que el plutonio se pueda comprar en la farmacia de la esquina. De hecho, la escasez de esta sustancia es tal que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la NASA, que se ha visto forzada a adquirir plutonio de origen ruso para sus misiones espaciales. ¿Existen alternativas a los RTGs? Por ahora no, pero se podrían usar sistemas a base de reacciones químicas con metales que generarían electricidad mediante turbinas y motores Sterling. Entre las reacciones propuestas se encuentran combinaciones de litio y hexafluoruro de azufre, aluminio y agua, magnesio y dióxido de carbono o litio y dióxido de carbono. Estas baterías de metales tendrían una vida superior a las baterías convencionales, pero inferior a los RTGs de toda la vida. A cambio serían mucho más baratas y no sólo servirían para explorar el Sistema Solar exterior, sino que se podrían emplear en misiones a los polos lunares o a Venus.

Cohetes de hidrógeno metálico sólido

Se trata de un concepto tan simple como exótico. El hidrógeno atómico -no molecular- en estado metálico y sólido podría ser el combustible para cohetes más eficiente jamás imaginado. ¿Cómo? Pues muy sencillo: el hidrógeno metálico sólido estaría almacenado a una presión enorme y al ser ‘liberado’ formaría hidrógeno molecular (H2) de forma espontánea, liberando energía en el proceso. Mucha. Un sistema de propulsión de este tipo sería tan eficiente que tendría un impulso específico de 1000 a 1700 segundos, una barbaridad si lo comparamos con los 460 segundos de un motor criogénico convencional. Este motor permitiría hacer realidad el viejo sueño de crear sistemas de lanzamiento de una sola etapa (SSTO) o enviar seres humanos a Marte. ¿El inconveniente? Que nadie ha logrado transformar hidrógeno sólido molecular en un sólido metálico por culpa de las enormes presiones requeridas, nada menos que del orden de 4 a 5 millones de megabares. No obstante, quizás sea posible rebajar este límite inyectando electrones en el hidrógeno molecular sólido. Nadie sabe si esto será factible, y menos aún rentable, pero las ventajas de un sistema de propulsión que haga uso de este propelente son tan grandes que merece la pena intentarlo.

Propulsión mediante fusión nuclear

La fusión nuclear como método de propulsión avanzado para misiones interplanetarias e incluso interestelares es un concepto muy habitual en la ciencia ficción. En la realidad sin embargo se trata de una idea mucho menos prometedora de lo que pueda parecer en un principio, y eso dejando a un lado que a fecha de hoy carecemos de reactores de fusión comerciales. La mayor parte de proyectos de reactores de fusión emplean deuterio y tritio para generar helio, un combustible que produce una enorme cantidad de neutrones. Al carecer de carga eléctrica los neutrones no pueden ser dirigidos hacia el escape de un hipotético motor, por lo que esta energía se pierde en el proceso (generando de paso grandes cantidades de radiación inducida sobre la nave). Si usamos helio-3 la cosa cambia, pero este isótopo es tan escaso que no vale la pena ni planteárselo. Una alternativa barata y realista a un sistema de propulsión mediante fusión puro es emplear la energía de la fusión simplemente para calentar un propelente, que saldría expulsado a gran velocidad por la tobera del motor. Es decir, sería una especie de motor nuclear térmico a lo NERVA, pero con un reactor de fusión en vez de uno de fisión. Eso sí, la tobera sería magnética, lo que permitiría además generar electricidad. Una nave tripulada dotada de este sistema tendría una masa de unas 135 toneladas y sería capaz de viajar a Marte en unos pocos meses. Otra solución consiste obviamente en investigar la creación de motores a base de reacciones de fusión que no generen neutrones y que no empleen helio-3. Una posibilidad son las reacciones de protones con boro-11, pero aún es pronto para saber si este tipo de reactores pueden ser viables.

Impresión 3D en naves espaciales

La impresión en tres dimensiones está de moda. Sólo el tiempo dirá si se trata de una moda pasajera como en su momento lo fueron los superconductores de alta temperatura o la realidad virtual, ambas tecnologías muy prometedoras que se encontraron con enormes obstáculos a la hora de llevarlas a la práctica. En cualquier caso, podemos imaginar un futuro donde algunos de los componentes de satélites y naves espaciales se fabriquen mediante esta técnica, ahorrando costes de forma significativa. También podemos ir más allá e imaginar misiones en las que la propia nave sea capaz de imprimir sensores electrónicos para estudiar un objetivo determinado a voluntad. Y es que la idea de apretar el botón de ‘imprimir’ y tener disponible al instante una nave espacial es demasiado atractiva para no explorarla más a fondo. La cuestión es saber dónde está el límite práctico de esta tecnología.

Minisatélites para explorar el Sistema Solar

Enjambres de nanosatélites y minisatélites de todo tipo podrían ser lanzados de forma rápida y barata a los cuerpos menores del Sistema Solar o incluso hacia Marte y Venus. La idea es atractiva, pero garantizar las comunicaciones y la fiabilidad de los sistemas de estos pequeños vehículos no es trivial. No obstante, cabe imaginar una nave nodriza dotada con varios minisatélites especializados preparados para ser desplegados sobre un objetivo. También se podrían lanzar satélites dotados de superficies deformables o con actuadores mecánicos para desplazarse por la superficie de cuerpos de baja gravedad, como los asteroides o Fobos y Deimos.

Escudos térmicos de regolito

La masa es el principal factor a tener en cuenta en una misión espacial, especialmente si es tripulada. Cuanto menos peso lleve una nave, menor cantidad de combustible deberemos gastar para alcanzar nuestro destino. Si queremos poner un pie en Marte necesitamos naves dotadas de escudos térmicos capaces de soportar las temperaturas de la entrada atmosférica y, además, para realizar maniobras de aerocaptura. La malas noticia es que los escudos térmicos son muy pesados. Una opción bastante curiosa pasa por construirlos a partir del regolito -polvo rocoso- de la Luna, los asteroides cercanos o, mejor aún, de las lunas de Marte, Fobos y Deimos. Estos escudos servirían también para proteger a la tripulación de la radiación, así que mataríamos dos pájaros de un tiro.

Naves con paredes de agua

Las estructuras metálicas de las naves espaciales son pesadas y no protegen adecuadamente a la tripulación de la radiación espacial. Módulos dotados de paredes con celdas rellenas de agua servirían para reciclar el agua de la orina de los astronautas, además de crear comida gracias a la acción de algas verdes. Y todo ello mientras se protege a los astronautas de la radiación. Esta tecnología puede usarse conjuntamente con el concepto de hábitats inflables para aumentar sus posibilidades. También podría usarse en bases situadas en la Luna o en Marte.

Propulsión mediante ondas de plasma

El Sol y muchos planetas del Sistema Solar están dotados de campos magnéticos dentro de los cuales podemos encontrar materia en estado de plasma. En estas condiciones es posible imaginar un sistema que genere ondas de plasma capaces de transmitir energía o presión. Estas ondas -con frecuencias que irían desde los kiloherzios hasta los megaherzios- podrían ser creadas por un vehículo dotado de una antena adecuada. La antena emitiría ondas de plasma y la nave se movería en el sentido opuesto, sin gastar ningún propelente en el proceso, aunque consumiría importantes cantidades de energía eléctrica. Este sistema sería ideal para moverse cerca de mundos con campos magnéticos, como los planetas gigantes o la Tierra.

Trajes inteligentes

La ingravidez es después de la radiación el principal problema de los viajes espaciales tripulados de larga duración. Para mitigar sus efectos, los astronautas podrían llevar en el interior de la nave trajes inteligentes dotados de giróscopos y otros sensores que generarían una resistencia a los movimientos. De este modo, los astronautas se adaptarían mejor a los ambientes de microgravedad al poder percibir en todo momento su orientación con respecto al vehículo. En las actividades extravehiculares, estos sistemas servirían también para orientar y estabilizar a los tripulantes.

Por ahora, la mayoría de estas tecnologías son simples conceptos y lo más probable es que sigan siéndolo durante muchas décadas, puede que para siempre. Pero aunque solamente algunas de ellas se hagan realidad estaríamos ante una revolución en la conquista del espacio. ¿Por cuáles vale la pena apostar?

Fuente: blog de Daniel Marín

Feb

12

La Vida prolifera por el Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (0)

Comments (0)

5 lugares donde podría haber vida extraterrestre

Ya van muchos años desde que la idea de hallar vida fuera de la Tierra se ha vuelto tan sólida como para que diversas teorías, estudios e investigaciones al respecto se realicen de forma constante. Los resultados nunca fueron positivos, pero a pesar de las reiteradas decepciones, los científicos no se dan por vencidos y ya sea por encontrar formas de vida inteligente o vida en su forma más simple, la intensa búsqueda no cesa. Lo mismo que las teorías, los supuestos y las hipótesis. Hoy voy a enseñarte algunas de ellas, estos son 5 lugares donde podría haber vida extraterrestre.

5. Meteoritos

Toda una variedad de meteoritos han caído en nuestro planeta a lo largo de la historia y en muchos de ellos podría haber vida extraterrestre, de hecho, se sabe que más de 22.000 meteoritos que cayeron en la Tierra fueron documentados. Lo más fascinante es que varios de ellos contenían compuestos orgánicos. En el año 1966, por ejemplo, un grupo de científicos en la Antártida halló un meteorito que habría llegado desde Marte, anunciando que en él habían encontrado evidencia consistente de microfósiles que podrían indicar que existieron formas de vida en Marte hace más de 3,6 millones de años atrás. Después de años del más intenso debate sobre si el meteorito marciano contenía evidencia de vida extraterrestre, la cuestión aún sigue sin poder resolverse. Si ésto fuera cierto, también sería el más fuerte sustento que consagraría la teoría de la Panspermia.

4. Marte

Un cliché en el mundo del entretenimiento, especialmente en la literatura y el cine de ciencia ficción, por algo “marciano” es un sinónimo de extraterrestre ¿no es así? Pero atención, pues muchas de estas ficciones tienen sus raíces en los más fascinantes sucesos de la realidad y Marte o “la próxima frontera”, siempre ha sido un lugar muy importante para los buscadores de vida extraterrestre. Hoy sabemos muchas cosas sorprendentes sobre Marte y existe evidencia de que en el pasado, el planeta rojo tuvo una temperatura cálida y húmeda, ríos secos, capas de hielo, volcanes y minerales que se forman ante la presencia del agua. En 2008 y 2009, el Phoenix Mars Lander y ciertas investigaciones permitieron analizar el suelo de Marte con enorme precisión así como detectar metano en su atmósfera, lo cual indica que éste aún es un planeta vivo. Todo se vuelve aún más interesante si tenemos en cuenta que las bacterias productoras de metano fueron una de las primeras formas de vida de la Tierra.

3. Messier 42: la nebulosa de Orión

La nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42 (M42) o NCG 1976, es una nebulosa difusa ubicada en la región sur del Cinturón de Orión. Situada a unos 1.500 años luz de distancia de la Tierra, se cree que esta nebulosa podría ser una majestuosa mina de oro para encontrar vida extraterrestre. En el 2010, el Observatorio Espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea demostró que la nebulosa posee claros signos de permitir la existencia de diversos compuestos y químicos orgánicos. Analizando exhaustivamente todos los datos, los expertos han podido detectar un patrón de picos en la presencia de varias moléculas que sustentan la vida, tales como agua, monóxido de carbono, formaldehído, metanol, dimetil éter, cianuro de hidrógeno, óxido y dióxido de azufre, entre otros.

2. Gigantes rojas moribundas

En el año 2005, un grupo internacional de astrónomos y otros científicos descubrieron que las gigantes rojas pueden funcionar como una suerte de desfibrilador para volver a poner en marcha un planeta y traerlo a la vida nuevamente. ¿Cómo? Pensándolo en los siguientes términos. La Tierra es un lugar tan especial para el desarrollo de la vida debido a su inmejorable ubicación en el caos del Universo. Estamos lo suficientemente cerca del Sol como para que nuestros océanos no se evaporen o el planeta mismo termine rostizándose y también estamos lo suficientemente lejos como para no convertirnos en una gran bola de hielo. Sabemos que en el resto del universo hay numerosas lunas y exoplanetas congelados y también sabemos que cuando las gigantes rojas mueren: explotan en una gran dispersión de fuego y calor. Ese calor puede derretir todo ese hielo y convertirlo en océanos que pueden albergar diversas formas de vida.

1. Regiones inexploradas que quizá nunca conoceremos

Pensar que la vida solo puede existir en la Tierra es algo bastante estúpido, así de simple, y tan solo en la Vía Láctea existen más de 400 mil millones de estrellas y un desconocido e innumerable número de exoplanetas. Ésto es sólo en nuestra propia galaxia. Apenas pensar en el hecho de que el Universo es un vasto espacio, inimaginablemente inmenso, repleto de otros planetas, estrellas, nebulosas, gases, sistemas y muchísimas otras cosas que ni siquiera podríamos imaginar, nos da todas las chances para que en el probable caso de que exista vida fuera de la Tierra, nunca la encontremos. Lo que sabemos de la vida y su sustento, es que necesita de aminoácidos para formarse y de agua para mantenerse, aunque muchos otros científicos, como por ejemplo Stephen Hawking, teorizan que la vida podría existir por cualquier otra parte y que ni siquiera la podemos imaginar, como formas de vida que no sean a base de carbono. Muchos son los que sostienen que antes de preocuparnos por encontrar vida en otros lugares, deberíamos preocuparnos por la que tenemos aquí. Hasta hoy, éstas son algunos de los puntos que todos deben tener en cuenta al momento de hablar sobre la vida extraterrestre y su búsqueda.

¡Sencillamente fascinante! ¿No lo crees? ¿Qué opinión te merecen todas estas suposiciones? ¿Cuál es tu postura ante toda esta cuestión? ¿Crees que algún día seremos capaces de encontrar vida fuera de la Tierra? ¿De qué tipo?

Noticias de Prensa

Feb

11

Siempre buscaremos nuevas teorías de la Física del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

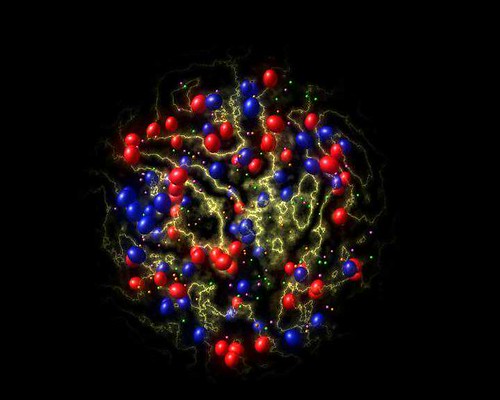

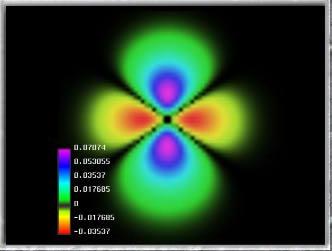

Una nueva clase de reacción de fisión nuclear observada en el CERN ha mostrado importantes puntos débiles en nuestro entendimiento actual del núcleo atómico. La fisión del mercurio-180 se suponía una reacción “simétrica” que daría lugar a dos fragmentos iguales, pero en lugar de ello ha producido dos núcleos con masas bastante diferentes, una reacción “asimétrica” que plantea un serio desafío a los teóricos.

Una reacción nuclear “desafiante”

La Ciencia no duerme. En todo el mundo (ahora también fuera de él -en el espacio), son muchos los Científicos que trabajan de manera tenaz para buscar nuevas formas de alcanzar lo ahora inalcanzable y, para ello, se emplean las más sofisticadas estructuras técnicas de avanzados sistemas tecnológicos que hacen posible llegar allí donde nunca nadie había llegado.

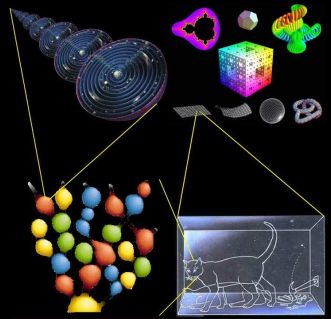

Entre los teóricos, el casamiento de la relatividad general y la teoría cuántica es el problema central de la física moderna. A los esfuerzos teóricos que se realizan con ese propósito se les llama “supergravedad”, “súpersimetría”, “supercuerdas” “teoría M” o, en último caso, “teoría de todo o gran teoría unificada”.

Vista hemisférica de Venus. (Cortesía de NASA)

El segundo planeta a partir del Sol. Tiene la órbita más circular de todos los planetas. Su albedo geométrico medio, 0,65, es el mayor de todos los planetas, como resultado de su cubierta de nubes blancas sin fracturas. En su máximo alcanza magnitud -4,7, mucho más brillante que cualquier otro planeta. Su eje de rotación está inclinado casi 180º con respecto a la vertical, de manera que su rotación es retrógrada. Rota alrededor de su eje cada 243 días, y, por tanto, muestra siempre la misma cara hacia la Tierra cuando los dos planetas se encuentran en su máxima aproximación.

La atmósfera de Venus es en un 96,5% de dióxido de carbono y un 3,5 de nitrógeno, con trazas de dióxido de azufre, vapor de agua, argón, hidrógeno y monóxido de carbono. La presión en la superficie es de 92 bares (es decir, 92 veces la presión a nivel del mar en la Tierra). La temperatura superficial promedio es de 460 ºC debido al “efecto invernadero” en la atmósfera del planeta. Los rayos son muy frecuentes. Existe una densa capa de nubes a una altitud de unos 45/65 Km. compuesta de ácido sulfúrico y gotitas de agua.

VENUS: El Planeta Imposible

Mundos inimaginables que tendrán, como en el nuestro, formas de vida de una rica diversidad que ni podemos imaginar. Y, según creo, basado en que todas las leyes del Universo funcionan de la misma manera en todas partes, esas vidas, también, estarán basadas en el Carbono. Otra cosa será sus morfologías.

Nuestros sueños de visitar mundos remotos, y, en ellos, encontrar otras clases de vida, otras inteligencias, es un sueño largamente acariaciado por nuestras mentes que, se resisten a estar sólas en un vasto Universo que, poseyendo miles de millones de mundos, también debe estar abarrotado de una diversidad de clases de vida que, al igual que ocurre aquí en la Tierra, pudieran (algunas de ellas) estar haciéndose la misma pregunta: ¿Estaremos sólos en tan inmenso Universo.

Hace algún tiempo que los medios publicaron la noticias:

“Físicos británicos creen que el bosón de Higgs y su relación con la gravedad puede ser la clave para crear una ecuación única que explique el Universo entero.”

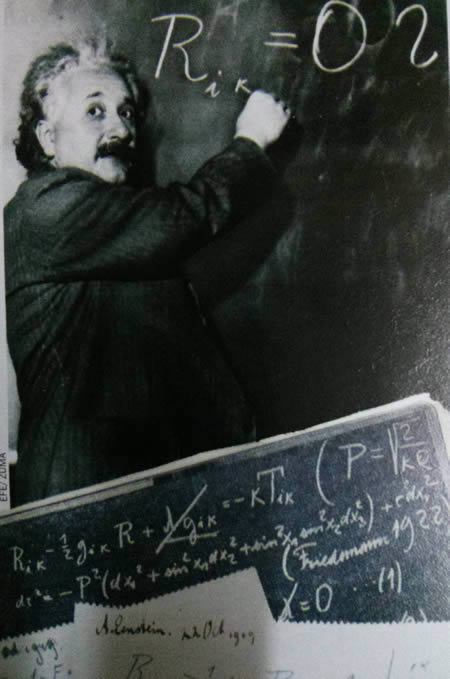

“La teoría del todo, también conocida como teoría unificada, fue el sueño que Einstein nunca pudo cumplir. Consiste en una teoría definitiva, una ecuación única que explique todos los fenómenos físicos conocidos y dé respuesta a las preguntas fundamentales del Universo. Esa teoría unificaría la mecánica cuántica y la relatividad general, dos conocimientos aceptados pero que describen el Cosmos de forma muy diferente. Albert Einstein no consiguió formularla. Tampoco nadie después de él, pero sigue siendo la ambición de muchos científicos. En este empeño, físicos de la británica Universidad de Sussex han dado un nuevo paso para probar que solo hay una fuerza fundamental en la naturaleza. Creen haber observado como el campo de Higgs interactúa con la Gravedad.”

Si hablamos de nuestra Galaxia, la Vía Láctea, lo havcemos de algo que tiene 100.000 millones de años-luz de diámetro y más de ciento cincuenta mil millones de estrellas, no digamos de mundos y otra infinidad de objetos de exótica estructura e increíbles conformaciones que, como los púlñsares, los agujeros negros o los manétares, no dejan de asombrarnos. Somos, una especie viviente que ha llegado a poder generar pensamientos y crear teorías encaminadas a descubrir la verdad de la Naturaleza, y, nuestra aparente “insignificante presencia”, podría ser un signo de que, el universo “ha permitido” observadores para que lo expliquen y se pueda comprender.

Tenemos el Universo dentro de nuestras mentes

El universo es un lugar tan maravilloso, rico y complejo que el descubrimiento de una teoría final, en el sentido en el que está planteada la teoría de supercuerdas, no supondría de modo alguno el fin de la ciencia ni podríamos decir que ya lo sabemos todo y para todo tendremos respuestas. Más bien será, cuando llegue, todo lo contrario: el hallazgo de esa teoría de Todo (la explicación completa del universo en su nivel más microscópico, una teoría que no estaría basada en ninguna explicación más profunda) nos aportaría un fundamento mucho más firme sobre el que podríamos construir nuestra comprensión del mundo y, a través de estos nuevos conocimientos, estaríamos preparados para comenzar nuevas empresas de metas que, en este momento, nuestra ignorancia no nos dejan ni vislumbrar. La nueva teoría de Todo nos proporcionaría un pilar inmutable y coherente que nos daría la llave para seguir explorando un universo más comprensible y por lo tanto, más seguro, ya que el peligro siempre llega de lo imprevisto, de lo desconocido que surge sin aviso previo; cuando conocemos bien lo que puede ocurrir nos preparamos para evitar daños.

Algunos dicen que para cuando tengamos una Teoría de Todo, el mundo habrá cambiado, habrá pasado tanto tiempo que, para entonces, la teoría habrá quedado vieja y se necesitará otra nueva teoría más avanzada. Eso significa, si es así, que nunca tendremos una explicación de todo y siempre quedarán cuestiones enigmáticas que tendremos que tesolver. ¡Menos mal!

La búsqueda de esa teoría final que nos diga cómo es el Universo, el Tiempo y el Espacio, la Materia y los elementos que la conforman, las Fuerzas fundamentales que interaccionan con ella, las constantes universales y en definitiva, una formulación matemática o conjunto de ecuaciones de las que podamos obtener todas las respuestas, es una empresa nada fácil y sumamente complicada; la teoría de cuerdas es una estructura teórica tan profunda y complicada que incluso con los considerables progresos que se han realizado durante las últimas décadas, aún nos queda un largo camino antes de que podamos afirmar que hemos logrado dominarla completamente. Se podría dar el caso de que el matemático que encuentre las matemáticas necesarias para llegar al final del camino, aún no sepa ni multiplicar y esté en primaria en cualquier escuela del mundo civilizado. Por otra parte, siempre andamos inventando ecuaciones para todo, que expliquen este o aquel enigma que deseamos conocer.

Lo cierto es que, no conocemos el futuro que le espera a la Humanidad pero, tal desconocimiento no incide en el hecho cierto de que siempre estemos tratando de saber el por qué de las cosas y, seguramente, si Einstein hubiera conocido la existencia de las cuatro fuerzas fundamentales, habría podido avanzar algo más, en su intento de lograr esa ecuación maravillosa que “todo” lo pudiera explicar.

Muchos de los grandes científicos del mundo (Einstein entre ellos), aportaron su trabajo y conocimientos en la búsqueda de esta teoría, no consiguieron su objetivo pero sí dejaron sus ideas para que otros continuaran la carrera hasta la meta final. Por lo tanto, hay que considerar que la teoría de cuerdas es un trabajo iniciado a partir de las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein, de la mecánica cuántica de Planck, de las teorías gauge de campos, de la teoría de Kaluza-Klein, de las teorías de… hasta llegar al punto en el que ahora estamos.

La armoniosa combinación de la relatividad general y la mecánica cuántica es un éxito muy importante. Además, a diferencia de lo que sucedía con teorías anteriores, la teoría de cuerdas tiene la capacidad de responder a cuestiones primordiales que tienen relación con las fuerzas y los componentes fundamentales de la naturaleza. Allí, en sus ecuaciones, aparece el esquivo gravitón implicándo con ello que la teoría contiene implicitamente una teoría cuántica de la Gravedad.

Ahora, en la nueva etapa del LHC, tratarán de buscar partículas supersimétricas

Igualmente importante, aunque algo más difícil de expresar, es la notable elegancia tanto de las respuestas que propone la teoría de cuerdas, como del marco en que se generan dichas respuestas. Por ejemplo, en la teoría de cuerdas muchos aspectos de la Naturaleza que podrían parecer detalles técnicos arbitrarios (como el número de partículas fundamentales distintas y sus propiedades respectivas) surgen a partir de aspectos esenciales y tangibles de la geometría del universo. Si la teoría de cuerdas es correcta, la estructura microscópica de nuestro universo es un laberinto multidimensional ricamente entrelazado, dentro del cual las cuerdas del universo se retuercen y vibran en un movimiento infinito, marcando el ritmo de las leyes del cosmos.

Lejos de ser unos detalles accidentales, las propiedades de los bloques básicos que construyen la naturaleza están profundamente entrelazadas con la estructura del espacio-tiempo. En nuestro Universo, aunque no pueda dar esa sensación a primera vista, cuando se profundiza, podemos observar que, de alguna manera, todo está conectado, de la misma manera, nuestras mentes son parte del universo y, en ellas, están todas las respuestas.

Claro que, siendo todos los indicios muy buenos, para ser serios, no podemos decir aún que las predicciones sean definitivas y comprobables para estar seguros de que la teoría de cuerdas ha levantado realmente el velo de misterio que nos impide ver las verdades más profundas del universo, sino que con propiedad se podría afirmar que se ha levantado uno de los picos de ese velo y nos permite vislumbrar algo de lo que nos podríamos encontrar, a través de esa fisura parece que se escapa la luz de la comprensión que, en su momento, se podría alcanzar.

Muchos sueñan con encontrar esa Teoría del Todo

Mientras que la soñada teoría llega, nosotros estaremos tratando de construir ingenios que como el GEO600, el más sensible detector de ondas gravitacionales que existe ( capaz de detectar ínfimas ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo ), nos pueda hablar de otra clase de universo. Hasta el momento el universo conocido es el que nos muestran las ondas electromagnéticas de la luz pero, no sabemos que podríamos contemplar si pudiéramos ver ese otro universo que nos hablan de la colisión de agujeros negros…por ejemplo.

GEO 600

La teoría de cuerdas, aunque en proceso de elaboración, ya ha contribuido con algunos logros importantes y ha resuelto algún que otro problema primordial como por ejemplo, uno relativo a los agujeros negros, asociado con la llamada entropía de Bekenstein-Hawking, que se había resistido pertinazmente durante más de veinticinco años a ser solucionada con medios más convencionales. Este éxito ha convencido a muchos de que la teoría de cuerdas está en el camino correcto para proporcionarnos la comprensión más profunda posible sobre la forma de funcionamiento del universo, que nos abriría las puertas para penetrar en espacios de increíble “belleza” y de logros y avances tecnológicos que ahora ni podemos imaginar.

Como he podido comentar en otras oportunidades, Edward Witten, uno de los pioneros y más destacados experto en la teoría de cuerdas, autor de la versión más avanzada y certera, conocida como teoría M, resume la situación diciendo que: “la teoría de cuerdas es una parte de la física que surgió casualmente en el siglo XX, pero que en realidad era la física del siglo XXI“.

Witten, un físico-matemático de mucho talento, máximo exponente y punta de lanza de la teoría de cuerdas, reconoce que el camino que está por recorrer es difícil y complicado. Habrá que desvelar conceptos que aún no sabemos que existen.

Ellos nos legaron parte de las teorías que hoy manejamos en el mundo para tratar de conocer el Universo pero, sigue siendo insuficientes… ¡Necesitamos Nuevas Teorías! que nos lleven al conocimientos más profundos de la realidad en que se mueve la Naturaleza, sólo de esa manera, podremos seguir avanzando.

El hecho de que nuestro actual nivel de conocimiento nos haya permitido obtener nuevas perspectivas impactantes en relación con el funcionamiento del universo es ya en sí mismo muy revelador y nos indica que podemos estar en el buen camino al comprobar que las ecuaciones topológicas complejas de la nueva teoría nos habla de la rica naturaleza de la teoría de cuerdas y de su largo alcance. Lo que la teoría nos promete obtener es un premio demasiado grande como para no insistir en la búsqueda de su conformación final.

La expansión del universo se ha estudiado de varias maneras diferentes, pero la misión WMAP completada en 2003, representa un paso importante en la precisión y los resultados presentados hasta el momento con mayor precisión para saber, en qué clase de Universo estamos, cómo pudo comenzar y, cuál podría ser su posible final. Todo ello, es un apartado más de ese todo que tratamos de buscar para saber, en qué Universo estamos, cómo funcionan las cosas y por qué lo hacen de esa determinada manera y no de otra diferente.

La relatividad general nos dijo cómo es la geometría del Universo

El universo, la cosmología moderna que hoy tenemos, es debida a la teoría de Einstein de la relatividad general y las consecuencias obtenidas posteriormente por Alexandre Friedmann. El Big Bang, la expansión del universo, el universo plano y abierto o curvo y cerrado, la densidad crítica y el posible Big Crunch.

Un comienzo y un final que abarcará miles y miles de millones de años de sucesos universales a escalas cosmológicas que, claro está, nos afectará a nosotros, insignificantes mortales habitantes de un insignificante planeta, en un insignificante sistema solar creado por una insignificante y común estrella.

Pero… ¿somos en verdad tan insignificantes?

Los logros alcanzados hasta el momento parecen desmentir tal afirmación, el camino recorrido por la humanidad no ha sido nada fácil, los inconvenientes y dificultades vencidas, las luchas, la supervivencia, el aprendizaje por la experiencia primero y por el estudio después, el proceso de humanización (aún no finalizado), todo eso y más nos dice que a lo mejor, es posible, pudiera ser que finalmente, esta especie nuestra pudiera tener un papel importante en el conjunto del universo. De momento y por lo pronto ya es un gran triunfo el que estemos buscando respuestas escondidas en lo más profundo de las entrañas del cosmos.

Tengo la sensación muy particular, una vez dentro de mi cabeza, un mensaje que no sé de dónde pero que llega a mi mente que me dice de manera persistente y clara que no conseguiremos descubrir plenamente esa ansiada teoría del todo, hasta tanto no consigamos dominar la energía de Planck que hoy por hoy, es inalcanzable y sólo un sueño.

Sus buenas aportaciones a la Física fueron bien recompensadas de muchas maneras.

En mecánica cuántica es corriente trabajar con la constante de Planck racionalizada, (ħ = h/2p = 1’054589×10-34 Julios/segundo), con su ley de radiación (Iv = 2hc-2v3/[exp(hv/KT)-1]), con la longitud de Planck , con la masa de Planck, y otras muchas ecuaciones fundamentales para llegar a lugares recónditos que, de otra manera, nunca podríamos alcanzar.

Todo lo anterior son herramientas de la mecánica cuántica que en su conjunto son conocidas como unidades de Planck, que como su mismo nombre indica son un conjunto de unidades, usado principalmente en teorías cuánticas de la gravedad, en que longitud, masa y tiempo son expresadas en múltiplos de la longitud, masa y tiempo de Planck, respectivamente. Esto es equivalente a fijar la constante gravitacional (G), como la velocidad de la luz (c), y la constante de Planck racionalizada (ħ) iguales todas a la unidad. Todas las cantidades que tienen dimensiones de longitud, masa y tiempo se vuelven adimensionales en unidades de Planck. Debido a que en el contexto donde las unidades de Planck son usadas es normal emplear unidades gaussianas o unidades de Heaviside-Lorentz para las cantidades electromagnéticas, éstas también se vuelven adimensionales, lo que por otra parte ocurre con todas las unidades naturales. Un ejemplo de esta curiosidad de adimiensionalidad, está presente en la constante de estructura fina (2pe2/hc) de valor 137 (número adimensional) y cuyo símbolo es la letra griega a (alfa).

Estas unidades de Planck nos llevan a la cosmología del nacimiento del universo y nos proporciona un marco elegante, coherente y manejable mediante cálculos para conocer el universo remontándonos a los primeros momentos más breves posteriores a la explosión o Big Bang. El tiempo de Planck por ejemplo, expresado por , tiene un valor del orden de 10-43 segundos, o lo que es lo mismo, el tiempo que pasó desde la explosión hasta el tiempo de Planck fue de: 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 de 1 segundo. En la fórmula, G es la constante universal de Newton, ħ es la constante de Planck racionalizada y c es la velocidad de la luz.

Es una unidad de tiempo infinitesimal, como lo es el límite de Planck que se refiere al espacio recorrido por un fotón (que viaja a la velocidad de la luz) durante una fracción de tiempo de ínfima duración y que es de 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 de cm.

Hasta tal punto llegan los físicos en sus cálculos para tratar de adecuar los conocimientos a la realidad por medio del experimento. Buscamos incansables…¡las respuestas! Hasta que no podamos tocar con nuestras propias manos esa partícula final…

Sin embargo, cuando hablamos de estas unidades tan pequeñas, no debemos engañarnos. Precisamente, para tratar de llegar hasta esos límites tan profundos se necesitan máquinas que desarrollan inmensas energías: los aceleradores de partículas, que como el Fermilab o el LHC en el CERN, han facilitado a los físicos experimentadores entrar en las entrañas de la materia y descubrir muchos de los secretos antes tan bien guardados. Ahora, disponiendo de 14 TeV, tratán de nbuscar partículas supersimñétricas y el origen de la “materia oscurta”.

Desgraciadamente, el hallazgo del Bosón de Higgs no ha podido completar el Modelo Estándar de la Física de Partículas, ya que, aún tiene 19 parámetros aleatorios que no podemos explicar. Y, por supuesto, más lejos queda la posibilidad de que podamos construir un acelerador que pudiera alcanzar la energía de Planck, del orden de 1019 eV (1 eV = 10-19 julios) = 1’60210×10-19. Hoy por hoy, ni nuestra tecnología ni todos los recursos que tenemos disponibles si empleáramos todo el presupuesto bruto de todos los países del globo unidos, ni así digo, podríamos alcanzar esta energía necesaria para comprobar experimentalmente la existencia de “cuerdas” vibrantes que confirmen la teoría de Todo.

Claro que, pudiera ser que, todo se pudiera alcanzar de manera mucho más simple y que, teniéndolo a la vista, no hemos sabido ver. Habrá que agudizar el ingenio para resolver estas y otras cuestiones que, como la de la Velocidad de la Luz, nos tienem atados y bien atados a este granito de arena inmerso en un vasto universo y que, nosotros, llamamos mundo.

emilio silvera

Feb

11

¿Quiénes somos? ¿De donde venimos? II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Ancestros ~

Clasificado en Ancestros ~

Comments (0)

Comments (0)

Hawking con su primera Esposa. Fotografía de Martin P.

¿Quién no conoce al personaje y no ha leído, al menos, uno de sus libros? Hawking es un pensador arriesgado. Siempre ha estado mucho más dispuesto que la mayoría de sus colegas físicos a emprender el vuelo en direcciones radicalmente nuevas, si dichas direcciónes “huelen” bien. Un ejemplo es el del Horizonte absoluto que olía bien para él, así que lo aceptó a pesar de su naturaleza radical, y su aceptación tuvo recompensa. En pocos meses Hawking y James Hartle fueron capaces de derivar, a partir de las leyes de la relatividad general de Einstein, un conjunto de ecuaciones elegantes que describen como el horizonte absoluto se expande y cambia su forma de manera continua y suave, anticipándose a los residuos o a las ondas gravitatorias que éste engulle o anticipándose a ser atraído por la gavedad de otros cuerpos.

Stephen Hawking ¡Qué personaje!

¡El Universo!

Antes de alrededor de un minuto y cuarenta segundos desde el comienzo del tiempo, no hay núcleos atómicos estables. El nivel de energía en el ambiente es mayor que la energía de unión nuclear. Por consiguiente, todos los núcleos que se forman, se destruyen de rápidamente.

No pocas veces contemplamos escenas que son dignas del mayor asombro. Parece mentira que el felino, no sólo esté mirando al desvalido pajarillo con curiosidad, sino que, da la impresión de que en su mirado y gestos, está presente la ternura. ¿Es posible que hasta los animales tengan más sensibilidad que muchos jumanos?

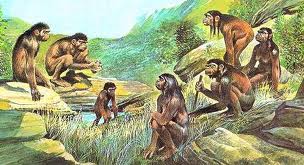

En aquellas selvas, los simios se encontraban en su paraíso. Las condicione climatológicas eran las más adecuadas: siempre reinaba la misma temperatura cálida, y la lluvia que con frecuencia caía, era también caliente. Apenas tenían enemigos peligrosos, ya que, ante la menor amenaza, en dos saltos estaban en refugio seguro entre las ramas de los árboles, hasta donde ningún depredador podía perseguirles. En este escenario, en el que había poco riesgo, alimentos abundantes y las condiciones más favorables para la reproducción, surgieron nuestros antepasados.

Hace unos cinco millones de años, a comienzos del Pleistoceno, el período que siguió al Mioceno, en los bosques que entonces ocupaban África oriental, más concretamente en la zona correspondiente a lo que hoy es Kenia, Etiopía y Nigeria, habitaba una estirpe muy especial de monos hominoideos: Los Ardipithecus ramidus. Éstos, como el resto de primates, estaban adaptados a vivir en zonas geográficas en las que no existían variaciones estacionales. Porque los monos, en general, no pueden soportar largos periodos en los que no haya frutas, hojas verdes, tallos, brotes tiernos o insectos de los que alimentarse: por eso solo viven en zonas tropicales, salvo muy contadas excepciones.

Los fósiles de quien hoy se considera uno de nuestros primeros antepasados, el Ardipithecus ramidus, han aparecido siempre junto a huesos de otros mamíferos cuya vida estaba ligada al bosque. Se puede suponer, por lo tanto, que habitaba un bosque que aún era espeso, con algunos claros, y abundante en frutas y vegetales blandos, aunque el enfriamiento progresivo que se venía produciendo en esos últimos miles de años y las catastróficas modificaciones geológicas tuvieron que reducir la disponibilidad de los alimentos habituales de estos simios.

El Ardipithecus ramidus no abandonaba nunca sus selvas. Como los monos antropomorfos de hoy, debía tratarse de una especie muy poco tolerante a los cambios ambientales. Todo apunta a que se auto-confinaban en la búsqueda de la comodidad fresca y húmeda y la fácil subsistencia que les proporcionaba sus bosques y nunca traspasaban los límites: en la linde se encontraba, para él, el fin del mundo, la muerte.

Estos antepasados nuestros son, de entre todos los homínidos fósiles, los que más se parecen a los monos antropomorfos que viven en la actualidad. Su cerebro era como el de un chimpancé actual: de una capacidad de 400 cm3 aproximadamente. Sus condiciones físicas estaban totalmente adaptadas al medio, con piel cubierta de pelo fuerte y espeso, impermeable, adaptadas al clima lluvioso y la humedad ambiental, en donde el sudor era totalmente ineficaz para refrigerar el cuerpo.

El equipo sensorial de estos antepasados nuestros debía de ser como el de todos los primates. Predominaba el sentido de la vista más que el del olfato: en el bosque, el hecho de ver bien es más importante que el de tener una gran capacidad olfativa. Una buena visión de los colores les permitía detectar las frutas multicolores en las umbrías bóvedas de la selva. El sentido del oído tampoco debía de estar muy desarrollado: contaban con orejas de pabellones pequeños que no tenían la posibilidad de modificar su orientación. En cambio, poseían un refinado sentido del gusto, ya que en su dieta tenían cabida muchos sabores diferentes; de ahí deriva el hecho de que cuando nos resfriamos y tenemos la nariz atascada los alimentos pierdan su sabor.

A pesar de su escasa capacidad cerebral, es posible que en ocasiones se sirviera de algún utensilio, como alguna rama para defenderse, y de un palito para extraer insectos de sus escondites, y hasta utilizara piedras para partir semillas. El uso de estas herramientas no era premeditado, sino que acudían a él de manera instintiva en el momento que lo necesitaban y luego no conservaba el utensilio, sencillamente los abandonaban para buscar otro nuevo en la próxima ocasión.

Con el paso de los años fueron evolucionando y transformándose físicamente, perdiendo sus enormes colmillos, el pelo, la forma simiesca de desplazarse. El cambio climático introdujo una modificación ecológica y trajeron dificultades para encontrar alimentos lo que hizo que los individuos de esa especie de simios estuvieran permanentemente amenazados de muerte. En consecuencia, las ventajas genéticas de adaptación al medio les trajeron variaciones como la ya mencionada reducción de los caminos, se convertían en algo decisivo para que llegaran a hacerse adultos con un óptimo desarrollo y que se reprodujeran más y con mayor eficacia.

La existencia dejó de ser idílica para estar rodeada de riesgos que, constantemente, amenazaban sus vidas por los peligrosos depredadores que acechaban desde el cielo, desde el suelo o desde las propias ramas de los árboles en los que el Ardipithecus ramidus pasaba la totalidad de su existencia.

Pasaron un par de millones de años, el planeta continuó evolucionando junto con sus pobladores y, según los indicios encontrados en las sabanas del este de África, allí vivieron unos homínidos que tenían el aspecto y el cerebro de un chimpancé de hoy. Caminaban sobre dos pies con soltura, aunque sus brazos largos sugieren que no despreciaban la vida arbórea; eran los Australopithecus. De una hembra de Austrolopithecus aferensis que se paseaba por la actual Etiopía hace tres millones de años poseemos un esqueleto completo: Lucy.

Sabemos que la selección natural sólo puede producirse si hay variación. La variación supone que los descendientes, si bien pueden tener muchos caracteres comunes con sus padres, nunca son idénticos a ellos. La selección natural actúa sobre estas variaciones favoreciendo unas y eliminando otras, según si proporcionan o no ventajas para la reprodución; las que sobreviven y se reproducen son las que están mejor dotados y mejor se adaptan al entorno. Estas variaciones vienen dadas por mutación (inapreciable en su momento) y por recombinación de genes y mezclas enriquecedoras de la especie. Ambos procesos, en realidad se rigen exclusivamente por el azar, es decir, ocurren independientemente de que los resultados sean o no beneficiosos para los individuos, cuando se producen.

Australopithecus afarensis

Los cambios ecológicos y climáticos progresivos, junto con la aparición casual de unas afortunadas mutaciones, permitieron que unos simios como los antes mencionados Ardipithecus ramidus se transformaran a lo largo de miles de años en los Australopithecus afarensis. El segundo peldaño en la escalera de la evolución del hombre se había superado: la bipedestación. Esta ventaja evolutiva les permitió adaptarse a sus nuevas condiciones ambientales, no solo proporcionándoles una mayor movilidad por el suelo, sino liberando sus manos para poder acarrear alimentos y consumirlos en un lugar seguro. Hay que tener en cuenta que, al desplazarse erguidos, estos homínidos regulaban mejor su temperatura corporal en las sabanas ardientes porque exponían menos superficie corporal al sol abrasador. También podían percibir con mayor antelación el peligro. Por supuesto, estos cambios positivos, también incidieron en el despetar de sus sentidos.

Australopithecus afarensis

Correr para salvarse desarrolló sus pulmones y el corazón, los peligros y la necesidad agudizó su ingenio y su mente se fue desarrollando, apareció la extrañeza por lo desconocido, lo que mucho más tarde sería curiosidad.

El tiempo siguió transcurriendo miles de años, los siglos se amontonaban unos encima de otros, cientos de miles de años hasta llegar al año 1.500.000 antes de nuestra era, y seguiremos en África.

Al iniciar la época denominada Pleistoceno, hace un millón ochocientos mil años, el mundo entró en un periodo aún más frío que los anteriores en el que comenzaban a sucederse una serie de periodos glaciales, separados por fases interglaciares más o menos largas. Cerca de los polos de la Tierra, los periodos glaciales ocasionaron la acumulación de espesas capas de hielo a lo largo de los miles de años en que persistió el frío más intenso; luego, en los miles de años siguientes que coincidieron con una fase más calida, los hielos remitieron algo, aunque no desaparecieron por completo.

En las latitudes más bajas, como en el este africano, la mayor aridez del clima favoreció que prosperara un tipo de vegetación hasta entonces desconocido, más propio de las zonas desérticas. También se incrementaron las sabanas de pastos, casi desprovistas de árboles, semejantes a las praderas, las estepas o las pampas actuales.

A lo largo del millón y medio de años transcurridos desde que Lucy se paseaba por África habían surgido numerosas especies de homínidos, algunas de las cuales prosperaron durante cientos de miles de años y luego desaparecieron.

Por aquellos tiempos habitaba la zona del este de África el primer representante del género Homo:

El Homo habilis, un antecesor mucho más próximo a nosotros que cualquiera de las anteriores especies, con una capacidad craneal de entre 600 y 800 cm3 y que ya era capaz de fabricar utensilios de piedra, aunque muy toscos. Es conveniente tener en cuenta que la aparición de una nueva especie no tiene por qué coincidir necesariamente con la extinción de la precedente. En realidad, muchas de estas especies llegaron a convivir durante miles de años.

Las peripecias de estos personajes por sobrevivir llenarían varios miles de libros como este y, desde luego, no es ese el motivo de lo que aquí queremos explicar, más centrado en hacer un repaso desde los orígenes de nuestros comienzos hasta nuestros días y ver que la evolución del conocimiento es imparable, desde las ramas de los árboles y los gruñidos, hemos llegado hasta la Mecánica Cuántica y la Relatividad General que, mediante sofisticadas matemáticas nos explican el mundo en el que vivimos, el Universo al que pertenecemos, y las fuerzas que todo lo rigen para crear la materia.

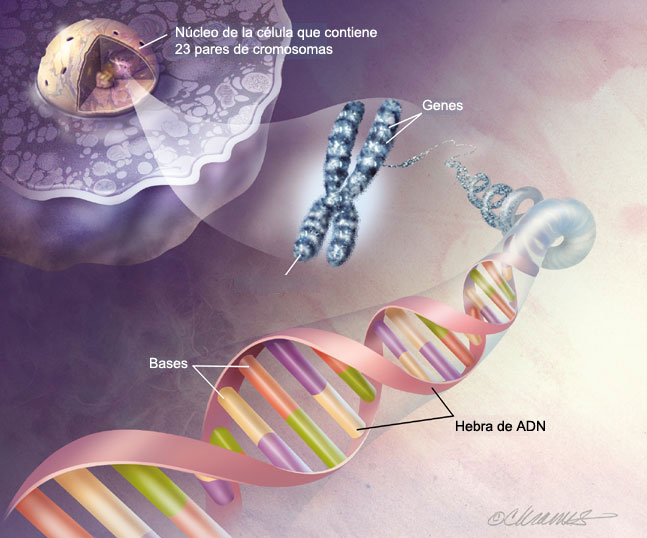

Aquí reside el mayor misterio del Universo

Pero continuemos. En dos millones de años de evolución se dobló el volumen cerebral desde los 450 cm3 del Australopithecus aferensis hace cuatro millones de años hasta los 900 cm3 del Homo ergaster. Es un misterio cómo se llegó a desarrollar nuestro cerebro con una capacidad de 1.300 cm3 y una complejidad estructural tan sorprendente como se comentaba en las primeras páginas de este trabajo.

Pero también resulta un misterio cómo fue posible que nuestro cerebro evolucionara a la velocidad a la que lo hizo: en apenas tres millones de años el volumen cerebral pasó de 450 a 1.300 cm3. Esto representa un crecimiento de casi 30 mm3 por siglo de evolución. Si consideremos una duración media de treinta años para cada generación, han pasado unas cien mil generaciones desde Lucy hasta nosotros, lo que supone un crecimiento medio de 9 mm3 de encéfalo por cada generación.

El aumento del volumen del cerebro es una especialización como la de cualquier otro órgano, y la selección natural favoreció el crecimiento encefálico porque proporcionó ventajas de supervivencias y reproducción en el nicho ecológico de los homínidos. Tradicionalmente, a la hora de abordar la cuestión de la evolución del cerebro se plantean grandes cuestione: ¿Para qué necesitaron nuestros antecesores un cerebro grande ? ¿Por qué la evolución desarrolló una estructura que permite sembrar una huerta, componer una sinfonía, escribir una poesía o inventar un tensor métrico que nos permita operar con dimensiones curvas del espacio ?

¿Qué puede suceder en lugares como éste para que desde ahí puedan surgir las ideas, los pensamientos, los sentimientos?

Estas y otras muchas preguntas, nunca tienen una respuesta científica convincente. Eso sí, sabemos que nuestro cerebro es un lujo evolutivo, la herramienta más delicada, compleja y precisa jamás creada en la biología.

El cerebro es un órgano que consume mucha energía y posee una elevada actividad metabólica. El cerebro humano tiene una actividad metabólica varias veces mayor de lo esperado para un primate de nuestro mismo peso corporal: consume entre un veinte y un veinticinco por 100 del gasto energético en reposo (metabolismo basal), en comparación con el ocho a diez por 100 de consumo energético para los primates. Además, el cerebro es exquisito y muy caprichoso en cuanto al combustible que utiliza para producir energía; no le sirve cualquier cosa. En situaciones normales el cerebro sólo consume glucosa y utiliza 100 gr. de este azúcar cada día, la cual procede de los hidratos de carbono ingeridos con los alimentos vegetales. Sólo en casos extrema necesidad, por ejemplo cuando llevamos varios días sin comer hidratos de carbono, el cerebro recurre a su combustible alternativo, un sucedáneo, que son los cuerpos cetónicos que proceden de las grasas.

A causa de estas peculiaridades metabólicas del tejido cerebral, su funcionamiento entraña un importante consumo de recursos y gasta una notable cantidad de combustible metabólico. Estos valores aumentan si consideramos el precio del desarrollo del cerebro; el cerebro de un recién nacido representa el doce por 100 del peso corporal y consume alrededor del sesenta por 100 de la energía del lactante. Una gran parte de la leche que mama un niño se utiliza para mantener y desarrollar su cerebro.

Está claro que el cerebro necesita energía. Sin embargo, no quiere decir que cuanto más comamos más crecerá y más inteligentes seremos. El cerebro crece porque se ejercita, es el órgano pensante de nuestro ser, allí se elaboran todas las ideas y se fabrican todas las sensaciones, y, su mecanismo se pone en marcha para buscar soluciones a problemas que se nos plantean, para estudiar y comprender, asimilar nuevos conceptos, emitir teorías y plantear cuestiones complejas sobre múltiples problemas que el ser humano maneja en los distintos ámbitos del saber científico y técnico o simplemente de conocimientos especializados de la actividad cotidiana. Todo esto, hace funcionar al cerebro, a veces al límite de sus posibilidades, exigiéndole más de lo que es capaz de dar y exprimiendo su energía hasta producir agotamiento mental.

Esta actividad, sobre todo en las ramas de las matemáticas, la física, y la química (está comprobado), es lo que hace crecer más a nuestro cerebro que, en el ejercicio de tales actividades, consumen, de manera selectiva la energía necesaria para tal cometido de una máxima exigencia intelectual que requiere manejar conceptos de una complejidad máxima que no todos los cerebros están capacitados para asimilar, ya que, se necesita una larga y cuidada preparación durante años y, sobre todo, que el cerebro esté capacitado para asimilarla.

Así que, el cerebro crece por que lo hacemos trabajar y lo educamos, no porque nos atraquemos de comer. Hay animales que consumen enormes cantidades de alimentos y tienen cerebros raquíticos.

El deseo de saber, eso sí que agranda el cerebro, hacerlo trabajar

En 1.891, sir Arthur Seit enunció que en los primates existe una relación inversa entre el tamaño del cerebro y el del intestino: “Un primate no puede permitirse tener a la vez un sistema digestivo grande y un cerebro también grande”.

En 1.995, L. Aiello y P.Wheeler, completaron este principio formulando la llamada “Hipótesis del órgano costoso”. En ella se establece que, dado que el cerebro es uno de los órganos más costosos desde el punto de vista metabólico, un aumento del volumen cerebral sólo sería posible a cambio de reducir el tamaño y la actividad de otro órgano con similar consumo de energía. ¿Pero cuál es este órgano ? El otro sistema que consume tanta energía como el cerebro es el aparato digestivo. El intestino puede reducirse a lo largo de la evolución porque su tamaño, en una determinada especie, depende de la calidad de la alimentación que esa especie ingiera. Una alimentación de alta calidad es la que se digiere con facilidad y libera mayor cantidad de nutrientes y energía por unidad de trabajo digestivo invertido.

La alimentación a base de plantas es de más baja calidad que la dieta a base de carne, por eso una forma de aumentar la calidad dietética de una alimentación es incrementar la cantidad de comida de procedencia animal (huevos, carne, insectos, pescados, reptiles, etc.

Cuando se comparan las proporciones de volumen de cerebro y de aparato digestivo en humanos y en chimpancés en términos energéticos se obtiene un resultado concluyente: la energía ahorrada por la reducción del tamaño del intestino en humanos es aproximadamente del mismo orden que el coste energético adicional de su mayor cerebro.

Así, según estas teorías, la expansión cerebral que se produjo durante la evolución desde nuestros antecesores hasta el hombre sólo fue energéticamente posible mediante una reducción paralela del tamaño del aparato digestivo y el aumento del cerebro. Lo que nos lleva al dicho:

Hay que comer para vivir, no vivir para comer.

emilio silvera

Feb

11

Cassini finaliza su viaje sobre Encélado, la luna de Saturno

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Noticias ~

Clasificado en Noticias ~

Comments (0)

Comments (0)

Reportaje de ABC-Ciencia

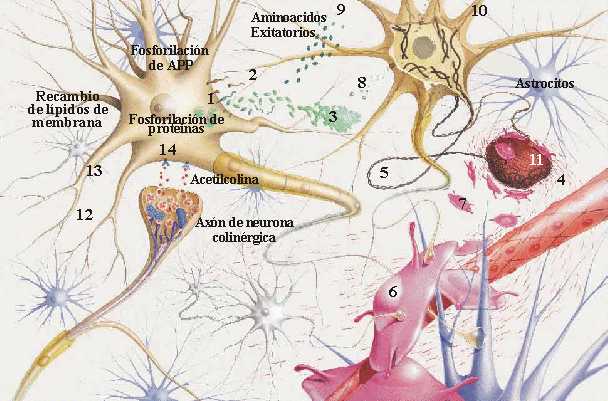

Este satélite alberga agua líquida, calor y compuestos orgánicos, lo que le convierte en un buen candidato para albergar vida

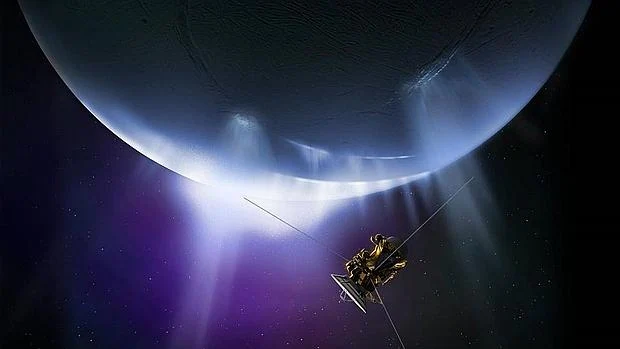

Recreación de la sonda en las proximidades del polo sur de Encélado, donde una pluma de hielo es expulsada al espacio a causa del calor interno – NASA/JPL-Caltech

Fue lanzada en 1997 y desde 2004 la sonda «Cassini» ha estado explorando los alrededores de Saturno. Gracias a ella, los científicos han obtenido mucha información sobre la estructura interna y el magnetismo del planeta, y muchos datos sobre las 62 lunas que le rodean. Pero si por algo será recordada esta pequeña nave, es porque ayudó descubrir que dos de estos satélites, Titán y Encélado, albergaban buenas condiciones para posibles formas de vida extraterrestre.

Precisamente hoy, la NASA tiene previsto que la sonda «Cassini» realice su último vuelo sobre la superficie de Encélado, después de las 21 pasadas anteriores que comenzaron en 2005. Esto ocurrirá alrededor de las 18.49 de esta tarde, cuando la nave pase a unos 5.000 kilómetros de distancia de la superficie. Según la NASA, la sonda se centrará en esta ocasión en medir la cantidad de calor que sale del interior del satélite.

«Entender cuánto calor tiene Encélado nos da una idea de cómo es su actividad geológica, y esto convierte a este vuelo en una oportunidad fantástica», ha dicho Linda Spilker, científica del equipo de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, California. Además, con este último vistazo, los científicos completarán la observación de seis años de invierno en el hemisferio sur de Encélado, una región sorprendentemente activa y caliente.

Arriba: Animación de 4 fotografías tomadas a una distancia de unos 15.000 kilómetros de Encélado. Se pueden observar los géiseres que son iluminados por el …

Aunque este satélite apenas mide 500 kilómetros y está recubierto por una corteza de hielo, en 2005 los científicos descubrieron una pluma de hielo que salía despedida desde la superficie del polo sur, como si alguien hubiera quietado el tapón de una botella de champán. Intrigados, la NASA acercaró a «Cassini» para echar un vistazo y con el tiempo se comprobó que en este «chorro» de hielo había también compuestos orgánicos, uno de los ingredientes indispensables para la aparición de la vida.

Los tres ingredientes para la vida

Las exploraciones posteriores no fueron menos interesantes. Los científicos descubrieron que las poderosas fuerzas gravitacionales de Saturno convierten el interior de Encélado en una dinámica fábrica de calor y procesos geoquímicos. Además, junto al calor y los compuestos orgánicos, la NASA halló el último ingrediente necesario para la vida: el agua. Bajo la corteza de hielo, de unos 30 o 40 kilómetros de grosor, Encélado esconde un océano global de agua, descansando sobre un núcleo rocoso.

Visión artística del cielo de Encélado, por David Seal (NASA). Encelado tiene mucha actividad volcánica y también, es poseedor de mucha agua en su interior. Es una de las lunas de Saturno que deben ser estudiadas.

Por todo esto, Encélado se ha convertido en uno de los mejores candidatos para encontrar vida extraterrestre en el Sistema Solar, junto a Marte, Europa, una luna de Júpiter, y Titán, otra de las lunas de Saturno, que la sonda Cassini también ha explorado. Si en Encélado hay agua, calor y compuestos orgánicos, en Titán hay lagos de metano y un océano subterráneo de agua y de amoniaco.

Pero habrá que esperar para encontrar vida. En los próximos años la NASA estudia enviar una nueva misión a Encélado e incluso aterrizar con un módulo de aterrizaje para tomar muestras en las proximidades de las fuentes hidrotermales. Mientras tanto, habrá que conformarse con procesar los datos recogidos por Cassini en su último vuelo y en pasadas anteriores. Aún hará nuevas observaciones en el vecindario de Saturno hasta septiembre de 2017.

Totales: 75.613.703

Totales: 75.613.703 Conectados: 39

Conectados: 39