Feb

10

El «eslabón perdido» de los agujeros negros a 13.000 años luz

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Agujeros negros ~

Clasificado en Agujeros negros ~

Comments (0)

Comments (0)

Situado en el centro de un cúmulo, tiene una masa de 2.200 soles y puede ser el primero de tamaño intermedio descubierto

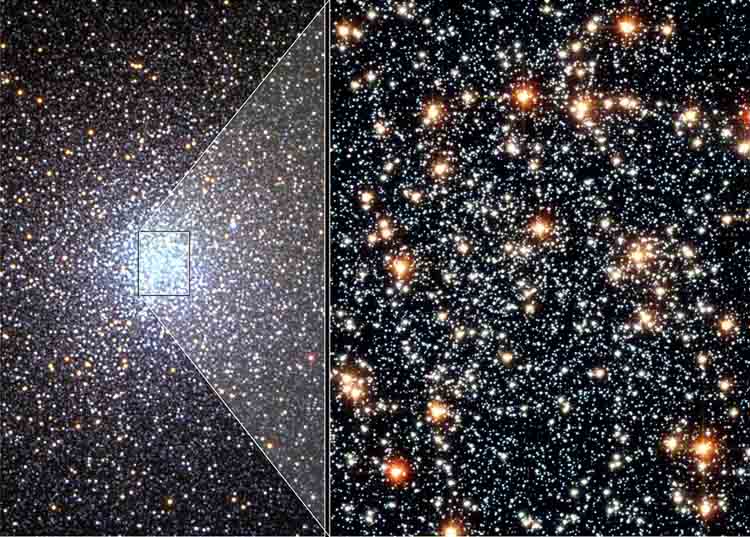

Los agujeros negros de tamaño medio tienen una masa entre 100 y 10.000 soles – CfA / M. Weiss

El tamaño importa. Al menos en el caso de los agujeros negros, uno de los objetos más extraños y fascinantes de todo el Universo. Desde hace tiempo se conocen dos tipos extremos de estos devoradores de materia: los pequeños, que tienen el peso de varios soles; y los supermasivos, unos gigantes inconmensurables con la masa de millones o miles de millones de soles que suelen estar situados en el centro de las galaxias. Pero los astrónomos llevan mucho tiempo barruntando la existencia de una tercera categoría, una intermedia, con una masa de entre 100 y 10.000 soles. Quizás ya tengan la respuesta. Un equipo del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica (CfA) ha encontrado pruebas de un agujero negro de tamaño mediano, con una masa de 2.200 soles, que se esconde en el centro de un cúmulo globular llamado 47 Tucanae, a 13.000 años luz de la Tierra.

Photo of the globular star cluster 47 Tucanae taken with the Very Large Telescope, in Chile. Right: NASA/ESA Hubble Space Telescope photo of the core of 47 Tuc. The

¿Y qué tiene esto de particular? «Queremos encontrar agujeros negros de masa intermedia porque son el ‘eslabón perdido’ entre los de masa estelar y los supermasivos. Pueden ser las semillas primordiales que se convirtieron en los monstruos que vemos hoy en los centros de las galaxias», explica Bulent Kiziltan, autor principal del estudio.

La caza de este tipo de agujeros ha estado llena de contradicciones y sinsabores. En 2005, los astrónomos creyeron detectar uno intermedio en un cúmulo de la galaxia vecina Andrómeda, pero modelos alternativos demostraron que los datos podían ser explicados sin ese objeto. En 2014, el candidato M82 X-2 resultó no ser un agujero negro, sino una estrella de neutrones. Y otros propuestos tenía una masa demasiado pequeña. En resumen, que ese «eslabón perdido» seguía perdido.

Así que los astrónomos de Harvard se fijaron en 47 Tucanae, un cúmulo globular de 12.000 millones de años que se encuentra en la constelación austral de Tucana, el tucán. Denso y poblado, contiene miles de estrellas y dos docenas de púlsares en un globo de solamente 120 años luz de diámetro.

En realidad, no es la primera vez que este cúmulo es examinado en busca de un agujero negro central, pero los intentos anteriores no tuvieron éxito. En la mayoría de los casos, estas regiones del espacio se encuentran por la pista de los rayos X procedentes de un disco de material caliente que gira alrededor de ellas. Pero este método sólo funciona si el agujero se está alimentando activamente del gas cercano. El centro de 47 Tucanae no tiene gas, dejando hambriento a cualquier agujero negro que pueda estar al acecho allí.

El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea también revela su presencia por su influencia en las estrellas cercanas. Años de observaciones infrarrojas han mostrado un puñado de estrellas en nuestro centro galáctico girando alrededor de un objeto invisible con un fuerte tirón gravitacional. Pero el concurrido centro de 47 Tucanae hace que sea imposible ver los movimientos de las estrellas individuales.

Estrellas disparadas

Así que, en este caso, los investigadores tuvieron que arreglárselas y buscar otras evidencias. La primera fueron los movimientos de estrellas de todo el cluster. El ambiente de un cúmulo globular es tan denso que las estrellas más pesadas tienden a caer hacia el centro de la agrupación. Un agujero negro de tamaño mediano en el centro del cúmulo actúa como una «cuchara» cósmica y revuelve la olla, causando que esas estrellas sean catapultadas a velocidades más altas y mayores distancias. Esto imparte una señal sutil que los astrónomos sí pueden medir.

En efecto, mediante el empleo de simulaciones por ordenador de movimientos estelares y distancias, y comparándolas con las observaciones en luz visible, el equipo encontró que un agujero negro intermedio era la única explicación para semejante agitación gravitacional.

Los púlsares, restos compactos de estrellas muertas cuyas señales de radio son fácilmente detectables, también pusieron sobre aviso a los investigadores. Estos objetos también son impulsados por la gravedad del agujero central, haciendo que se encuentren a una mayor distancia del centro del cúmulo de lo que se esperaría si no existiera ningún agujero negro.

En conjunto, para los astrónomos estas pistas sugieren la presencia de un agujero negro de alrededor de 2.200 masas solares dentro de 47 Tucanae. Como este agujero ha eludido ser detectado durante tanto tiempo, los astrónomos creen posible que existan otros parecidos escondidos en otros cúmulos globulares. Habrá que continuar la búsqueda.

Feb

9

¿Vida fuera de la Tierra? Antes de que termine el siglo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo misterioso ~

Clasificado en El Universo misterioso ~

Comments (0)

Comments (0)

“La idea de que la vida en el Universo sólo existe en la Tierra es básicamente precopernicana. La experiencia nos ha enseñado de forma repetida que este de pensamiento es probablemente erróneo. ¿Por qué nuestro pequeñísimo asentamiento debe ser único? Al igual que ningún país ha sido el centro de la Tierra, tampoco la Tierra es el centro del Universo.”

Así se expresaba Fred Hoyle.

Los icebergs, esas enormes montañas de hielo desgajado que flotan en el mar y que se hicieron famosas por causar el hundimiento del Titanic, ya no son patrimonio exclusivo de la Tierra. Gracias a la nave espacial Galileo, 1997 sabemos que también existen en Europa, uno de los cuatro satélites principales de Júpiter, que con sus 3.138 Km de diámetro tiene un tamaño muy similar al de la Luna. Si exceptuamos Marte, puede que no exista ningún otro lugar próximo a la Tierra sobre el que la ciencia tenga depositadas tantas esperanzas de que pueda haber formas de vida, con el aliciente de que en esta luna joviana ha ocurrido un proceso opuesto al del planeta rojo merced a su exploración.

Mientras que los ingenios espaciales enviados por el hombre revelaron que la naturaleza marciana es mucho más hostil la vida de lo que insinuaban los telescopios de Schiaparelli, Lowell y Pickering, las sondas Voyager y Galileo han encontrado en Europa el mejor candidato del Sistema solar para albergar la vida extraterrestre (sin olvidar Encelado).

Valle Marineris en Martes hecho por inmensas correntías del pasado

Las grandes correntías que en el pasado hicieron el Gran Cañón de Marte, dejó su huella en el presente

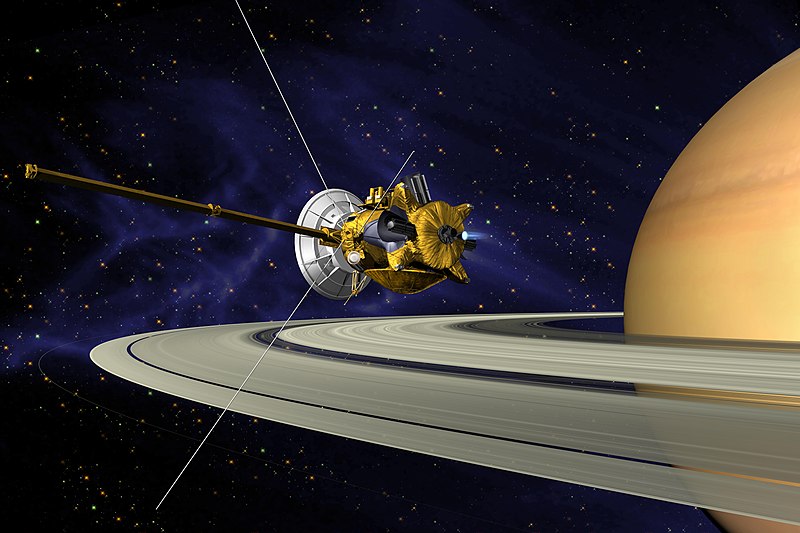

los exobiólogos, esos científicos que estudian la existencia de la vida en otros lugares del Universo, Europa ha sido la gran revelación del siglo XX, y Titán, una luna de Saturno que es la segunda más grande del Sistema Solar, constituye una gran incógnita que, poco a poco, se va desvelando gracias a la misión Cassini-Huygens, uno de los más ambiciosos proyectos de la NASA.

Cuando los técnicos de la Misión Cassini-Huygen la vieron partir hacia Saturno, nunca imaginaron lo mucho que de aquel Proyecto obtendría la Humanidad en conocimientos para el futuro.

Esos dos satélites de Júpiter y Saturno conforman, junto a Marte (y Encelado), los principales puntos de atención en la búsqueda de la vida extraterrestre, aunque eso no significa que vayamos a encontrarla allí, según todos los que se van acumulando, el índice de probabilidades de que ciertamente exista alguna clase de vida en el planeta y las lunas mencionadas, es muy alto. Es decir, si al margen del caso privilegiado de la Tierra existen tres nombres propios en el Sistema Solar donde no está descartada su existencia, esos son, Marte, Europa y Titán.

Sobre Marte, el planeta más parecido a la Tierra, a pesar de sus notables diferencias, nuestros conocimientos actuales son extensos y muy valiosos, pero nos falta desvelar lo fundamental. Y es que, a pesar de los grandes avances conseguidos las exploraciones espaciales, los astrónomos actuales siguen obligados a contestar con un “no lo sé” cuando alguien le pregunta sobre la existencia de vida en aquel planeta.

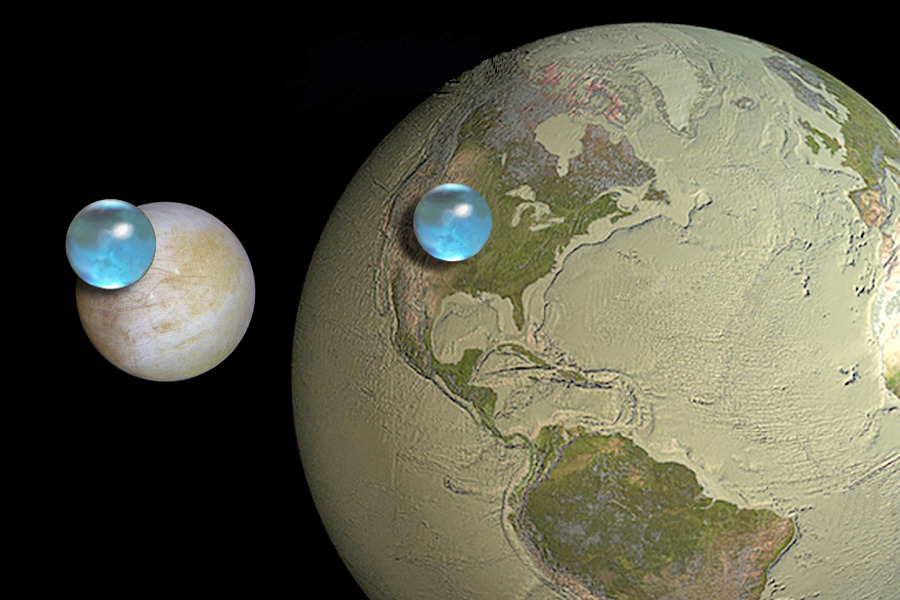

Sí, según parece en Europa hay más agua que en la propia Tierra. Así lo confirma un estudio realizado por la Sonda Galileo adquiridos en un estudio de obervación desde 1995 a 2003.

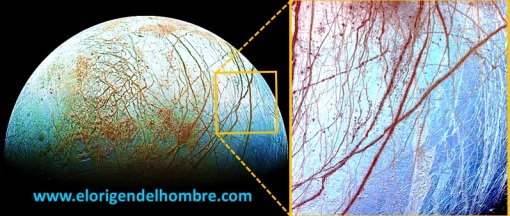

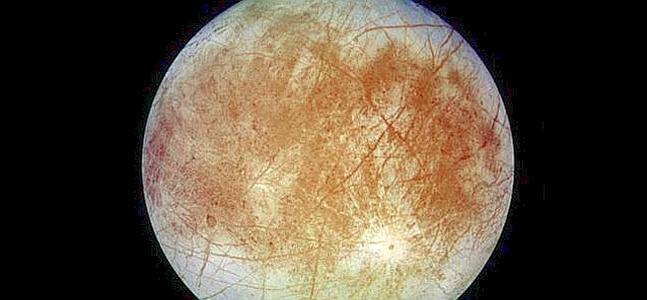

En lo concerniente a Europa, pocas fotografías entre las centenares de miles logradas que se inició la era espacial han dejado tan atónitos a los científicos como las transmitidas en 1997 por la nave Galileo. Desde 1979 se sospechaba, gracias a las imágenes de la Voyager 2, que la superficie del satélite joviano estaba formada por una sorprendente costra de hielo. Su predecesora, la Voyager 1, llegó al sistema de Júpiter en marzo de ese año, pero no se aproximó lo necesario a Europa y sólo envió fotografías de apariencia lisa como una bola de billar surcada por una extraordinaria red de líneas oscuras de naturaleza desconocida. En julio de 1979, poco después, la Voyager 2 obtuvo imágenes más detalladas, que desconcertaron a los científicos porque sugerían que la helada superficie podía ocultar un océano líquido, un paisaje inédito hasta el momento en el Sistema Solar.

Pero lo más asombroso estaba por ver, y transcurrieron dieciocho años que una nueva misión espacial les mostró a los científicos que Europa es una luna tan extraordinaria que incluso parece albergar escenarios naturales como los descritos por Arthur C. Clarke en su novela 2010, Odisea dos. En enero de 1997, la NASA presentó una serie de imágenes en las que la helada superficie de Europa aparecía fragmentada en numerosos puntos. La increíble red de líneas oscuras que había mostrado una década antes la nave Voyager apareció en estas imágenes con notable detalle, que permitió ver surcos, cordilleras y, sobre todo, hielos aparentemente flotantes, algo así como la réplica joviana a los icebergs terrestres.

Lo más importante de la exploración sobre Europa, a pesar de su enorme interés científico, no fueron sus fotografías, sino los indicios inequívocos de su océano líquido bajo la superficie que, además, tiene todas las características de ser salado. La NASA ha tenido que reconocer que todos los estudios realizados en Europa dan a entender la posibilidad y muestran una notable actividad geológica y fuentes intensas de calor. Las posibilidades de vida en la superficie parecen prácticamente nulas, puesto que se halla a una distancia media del Sol de unos ochocientos millones de kilómetros y su temperatura es inferior a los 150 grados bajo cero. Sin embargo, si bajo la helada corteza existe un océano de agua líquida como creen la mayor parte de los investigadores y expertos, nos encontramos ante la mayor oportunidad para la vida en el Sistema Solar después de la Tierra.

Los sensores de las naves exploradoras han detectado un campo magnético en Europa que cambia de constante de dirección, hecho que sólo puede explicarse si este mundo en miniatura posee elementos conductores muy grandes. Como quiera que el hielo, presente en la corteza, no sea un buen conductor, la NASA ha sugerido que esas fluctuaciones del campo magnético de Europa estarían asociadas a la existencia de un océano de agua salada bajo la superficie.

Quizá no debamos dejarnos llevar por la imaginación pero, incluso muchos de los científicos de la NASA, tras haber visto los Icebergs fotografiados por la Galileo, recordaron emocionados el pasaje de 2010, Odisea dos, en el que el profesor Chang lanza a la Tierra un estremecedor grito los lejanos abismos del Sistema Solar: “¡Hay vida en Europa!” Repito: “¡Hay vida en Europa!”.

Del extraordinario viaje emprendido dar un merecido homenaje a Cassini y Huygens y financiado de manera conjunta por la NASA y la ESA, todos tenemos un conocimiento aceptable a través de las noticias y de nuestras lecturas científicas. En el año 2004 la nave nodriza Cassini, lanzada en 1997, inició la exploración de Saturno y su corte de satélites y, la información recibida hasta el momento es de tan alto valor científico que nunca podremos agradecer bastante aquel esfuerzo.

No cabe dudas de que la NASA tenía su principal interés puesto en la nave Cassini y Saturno, pero Titán ha tenido una atención especial que los americanos compartieron con la Agencia Europea ESA, la nave principal o nodriza Cassini se desprendió del módulo Huygens de la ESA, cuya misión será caer sobre Titán, pero antes tenía que estudiar su atmósfera, su superficie y otros elementos científicos de interés que nos dijeran era aquel “mundo”.

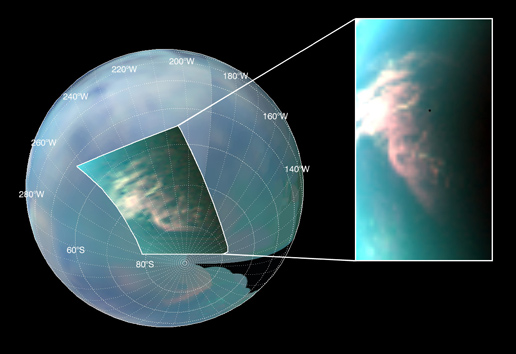

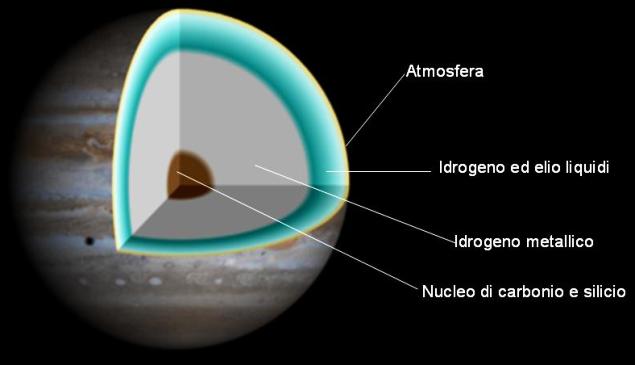

Titán es, de hecho, la luna más enigmática que se conocía. Junto a Io y Tritón en Neptuno forma el trío de únicos satélites del Sistema Solar que mantiene atmósfera apreciable; pero Titán es radicalmente diferente, puesto que mientras en aquellos dos la densidad atmosférica es muy baja, en la luna mayor de Saturno supero, incluso a la de la Tierra. Esto es algo insólito que dejó pasmado a los científicos del Jet Propulsión Laboratory de la NASA cuando obtuvieron los primeros a través de la Voyager. La presión atmosférica es 1,5 veces la de la Tierra, un hecho sorprendente para su tamaño, puesto que en otros lugares más grandes como el mismo Marte, la Gravedad ha sido insuficiente para retener una atmósfera apreciable.

Titán tiene 5 150 Km de diámetro, es la segunda luna mas grande conocida y supera en tamaño a Mercurio, pero en comparación con nuestro planeta es un mundo en miniatura, por lo que resulta excepcional algunas de las características en el halladas. Orbita Saturno en 15,945 días a una distancia de 1 221 830 Km. Es conocido desde 1655, cuando Huygens lo descubrió. De ahí que la NASA, pusiera su a la sonda que acompañó a la Cassini para investigar Titán. Aunque está compuesto por rocas y hielos a partes iguales, aproximadamente. De sus océanos de metano, ¿qué podemos decir? Sabemos que es el único satélite del Sistema Solar que tiene una atmósfera sustancial, de una gran densidad y que su composición es muy parecida a la de la Tierra, ya que el elemento fundamental, como aquí, es el nitrógeno. El papel secundario -aunque primordial- que en la Tierra desempeña el oxígeno, le corresponde en Titán al metano y también se han hallado trazas de hidrógeno. Se tienen muchas esperanzas de que, ésta luna de características tan especiales, sino ahora, algún día más lejano en el futuro podría contener formas de vida y, más adelante, incluso ser un hábitat para nosotros.

La Huygens nos ha enviado imágenes más que suficientes para poder estudiar el enorme conglomerado de que en ellas aparecen y, tantos las fotografías como otros datos de tipo técnico tomados por los censores de la Huygens y enviados a la Tierra, tendrán que ser estudiados durante mucho tiempo hasta estar seguros de muchos de los enigmas que con ellos podamos desvelar.

La verdadera incógnita de Titán está en su superficie que aún, no se ha estudiado debidamente y, aparte de esos océanos de metano, ¿podrían existir también océanos de agua? Científicamente nada lo impide.

¡Ya veremos!

emilio silvera

Feb

9

¡Las estrellas! Que transforman la materia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El origen de los elementos ~

Clasificado en El origen de los elementos ~

Comments (1)

Comments (1)

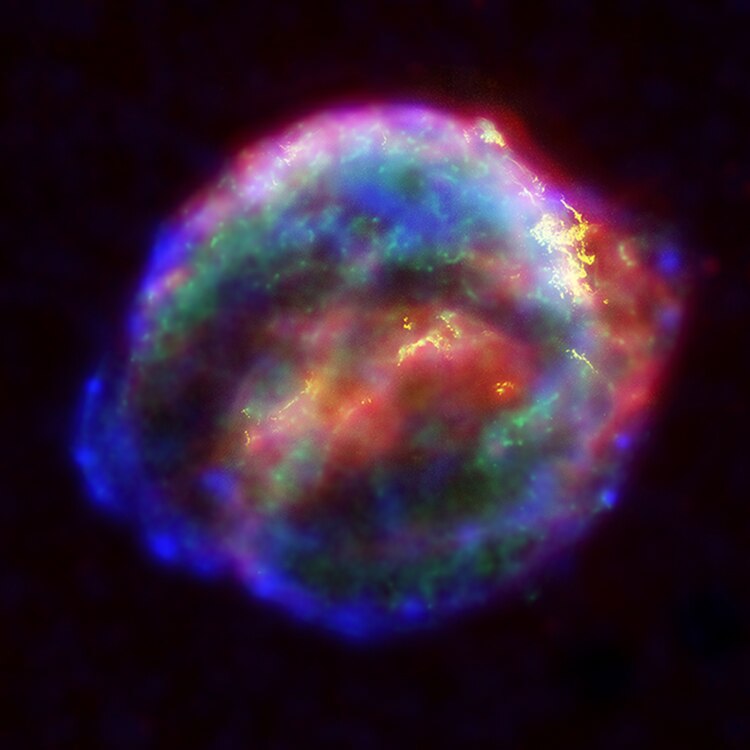

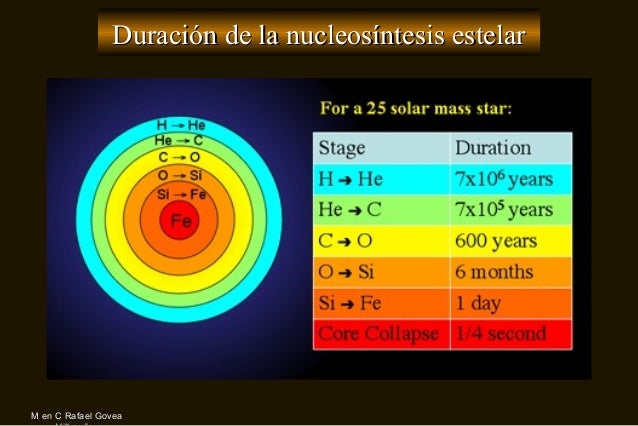

Aquí podemos contemplar una imagen compuesta de la Supernova Kepler del Telescopio Espacial Spitzer y el Hubble con la ayuda del Observatorio de rayos X Chandra. El remanente de supernova que muestra los filamentos de plasma en que se ha convertido una estrella masiva que ha dejado por el camino algún agujero negro y muchos elementos complejos creados en las inmensas temperaturas que allí estuvieron presentes.

En las supernovas se produce la nucleosíntesis de la materia. Es decir, allí se crean nuevos elementos químicos. Ocurre principalmente debido a la nucleosínteis explosiva durante la combustión de oxígeno explosivo y la combustión del silicio. Estas reacciones de fusión crean los elementos silicio, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto y níquel. Como resultado de su expulsión desde supernovas individuales, sus abundancias crecen exponencialmente en el medio interestelar. Los elementos pesados (más pesados que el níquel) son creados principalmente por un proceso de captura de neutrones conocido como proceso-R. Sin embargo, hay otros procesos que se piensa que son responsables de algunas nucleosíntesis de elementos, principalmente un proceso de captura de protones conocido como el Proceso rp y un proceso de fotodisgregación conocido como el Proceso P. Al final se sintetizan los isótopos más ligeros (pobres en neutrones) de los elementos pesados.

Diagrama del Ciclo CNO

El ciclo CNO (carbono-nitrógeno-oxígeno) es una de las 2 reacciones nucleares de fusión por las que las estrellas convierten el hidrógeno en Helio, siendo la otra la cadena protón–protón. Aunque la cadena protón–protón es más importante en las estrellas de la masa del Sol o menor, los modelos teóricos muestran que el ciclo CNO es la fuente de energía dominante en las estrellas más masivas. El proceso CNO fue propuesto en 1938 por Hans Bethe.

Modelo: 126C donde 12 es peso atómico y 6 es número de protones.

Las reacciones del ciclo CNO son:

-

126C + ¹1H → 137N + γ +1,95 MeV 137N → 136C + e+ + νe +1,37 MeV 136C + ¹1H → 147N + γ +7,54 MeV 147N + ¹1H → 158O + γ +7,35 MeV 158O → 157N + e+ + νe +1,86 MeV

Rama 1 (99,96% de todos las reacciones):

-

157N + 11H → 126C + 42He +4,96 MeV

El resultado neto del ciclo es la fusión de cuatro protones en una partícukla alfa y dos positrones y dos neutrinos, liberando energía en forma de rayos gamma. Los núcleos de carbono, oxígeno y nitrógeno sirven como catalizadores y se regeneran en el proceso.

Fusión de elementos

Debido a las grandes cantidades de energía liberadas en una explosión de supernovas se alcanzan temperaturas mucho mayores que en las estrellas. Las temperaturas más altas para un entorno donde se forman los elementos de masa atómica mayor de 254, el californioo siendo el más pesado conocido, aunque sólo se ve como elemento sintético en la Tierra. En los procesos de fusión nuclear en la nucleosíntesis estelar, el peso máximo para un elemento fusionado en que el níquel, alcanzando un isótopo con una masa atómica de 56. La fusión de elementos entre el silicio y el níquel ocurre sólo en las estrellas más grandes, que termina como explosiones de supernovas -proceso de combustión del silicio-. Un proceso de captura de neutrones conocido como el proceso-s que también ocurre durante la nucleosíntesis estelar puede crear elementos por encima del bismuto con una masa atómica de aproximadamente 209. Sin embargo, el proceso-s ocurre principalmente en estrellas de masa pequeña que evolucionan más lentamente.

No podemos completar la Tabla periódica de elementos sin acudir a las estrellas. En las estrellas pequeñas y medianas como el Sol se transmutan una serie de elementos hasta llegar al hierro donde la fusión se frena por falta de potencia energética y, el resto de elementos más pesados y complejos, están en el ámbito de las estrellas masivas que, al final de sus vidas explotan como Supernovas y riegan el espacio interestelar de otros materiales como el oro y el platino, o, el Uranio.

Una imagen del Observatorio Chandra de Rayos-X del remanente de supernova Cassiopeia A, con una impresión artística de la estrella de neutrones en el centro del remanente. El descubrimiento de una atmósfera de carbono en esta estrella de neutrones resuelve un misterio de hace una década alrededor de este objeto. Crédito: NASA/CXC/Southampton/W.Ho;NASA/CXC/M.Weiss

Durante la nucleosíntesis de supernovas, el Proceso-R (R de Rápido) crea isótopos pesados muy ricos en neutrones, que se descomponen después del evento a la primera isobara estable, creando de este modo los isótopos estables ricos en neutrones de todos los elementos pesados. Este proceso de captura de neutrones ocurre a altas densidades de neutrones con condiciones de grandes temperaturas. En el Proceso-R, los núcleos pesados son bombardeaedos con un gran flujo de neutrones para formar núcleos ricos en neutrones altamente inestables que rápidamente experimentan la desintegración Beta para formar núcleos más estables con un número atómico mayor y la misma masa atómica. El flujo de neutrones es increíblemente alto, unos 1022 neutrones por centímetro cuadrado por segundo.

Los primeros cálculos de un Proceso-R, muestran la evolución de los resultados calculados con respecto al tiempo, también sugieren que en el Proceso-R las abundancias son una superposición de diferentes flujos de neutrones. Las pequeñas afluencias producen el primer pico de abundancias del Proceso-R cerca del peso atómico A = 130 pero no actínidos, mientras que las grandes afluencias producen los actínidos Uranio y Torio, pero no contiene el pico de abundancia de A = 130. Estos procesos ocurren en una fracción entre un segundo y unos cuantos segundos, dependiendo de detalles. Cientos de artículos relacionados publicados han utilizado esta aproximación dependiente del tiempo. De modo interesante, la única supernova moderna cercana, la Supernova 1987A, no ha revelado enriquecimientos del Proceso-R. La idea moderna es que el Proceso-R puede ser lanzado desde algunas supernovas, pero se agota en otros como parte de los neutrones residuales de la estrella o de un agujero negro.

La famosa Supernova 1987A cuya onda expansiva al expandirse hacia el espacio interestelar creó inmensos anillos brillantesde material caliente, que fueron captados por el Hubble en todo su explendor. No hace tanto tiempo que se observó la supernova más notable de los tiempos modernos. En febrero de 1987, la luz llegó a la Tierra procedente de una estrella que explotó en la cercana galaxia grande Nube de Magallanes. 1987a Supernova sigue siendo la supernova más cercana desde la invención del telescopio. La explosión catapultó una enorme cantidad de gas, la luz y los neutrinos en el espacio interestelar. Cuando se observó por el telescopio espacial Hubble (HST) en 1994, se descubrieron grandes anillos extraños cuyo origen sigue siendo misterioso, aunque se cree que han sido expulsados, incluso antes de la explosión principal. Observaciones más recientes del HST muestran en la inserción, sin embargo, han descubierto algo realmente predicho: la bola de fuego en expansión de la estrella en explosión.

El paso del tiempo deja desnuda a las Supernovas y deja su vestimenta de hilos de plasma al descubierto.

Con el paso de los siglos, las supernovas se difuminan y van cediendo material que pierden por distintos motivos de la gravedad, vientos estelares y otros sucesos que se llevan material del remanente. Arriba podemos contemplar lo que ha quedado de la Supernova SN 1572, más conocida como la Supernova de Tycho.

TRANSURÁNIDOS, TRANSACTÍNIDOS Y MÁS ALLÁ

Son los elemetos artificiales como el Element 114, flerovium

Los elementos químicos en el Universo

En el Universo se han detectado alrededor de 92 elementos químicos naturales distintos. La abundancia de cada uno de ellos es muy diferente, el hidrógeno constituye casi el 75% de la materia atómica del Universo, de un elemento como el francio apenas si existen 30 g en toda la Tierra, de otros elementos no se conoce su existencia y se han sintetizado en el laboratorio, en algunos casos, apenas unos pocos átomos. Este capítulo lo vamos a dedicar a conocer como el hombre ha ampliado, sintetizándolos de manera artificial, el de elementos químicos conocido hasta llegar en la actualidad al 118, de ellos 112 reconocidos y con nombre admitido por la IUPAC.

Lo cierto es que hemos podido llegar a saber cómo se forman los elementos en el Universo donde la Naturaleza se sirve de las estrellas para “fabricarlos” y en sus distintas categorias de más o menos masas, cada tipo de estrrella desempeña una funsión esencial para que en el Universo puedan existir toda la gama de elementos que podemos conocer y que conforman la Tabla Periódica. Los más sencillos se transmutan en las estrellas pequeñas y los más complejos en las masivas y en las supernovas que se producen al final de sus vidas. Como se dice más arriba, los artificiales, los que están más allá del Uranio, son formados por el hombre en el laboratorio.

El Alquimista descubriendo el fósforo (1771) de Joseph Wright

Lejos quedan ya aquellos tiempos en el que los Alquimistas, perseguían transmutar el plomo en oro, encontrar la piedra filosofal y el elisír de la eterna juventud. Siempre hemos tenido una imaginación desbordante y, cuando no teníamos los conocimientos necesarios para explicar o conseguir aquello que queríamos y pensábamos que podíamos conseguir… ¡La Imaginación se desataba y volaba por los ilusorios campos de la Ignorancia!

Algunos piensan y se ha podido leer por ahí que:

“Un modelo propone que el origen de los elementos más pesados que el hierro no se da en las explosiones de supernova, sino en procesos en los que están involucradas las estrellas de neutrones.”

|

Somos cenizas de estrellas. Muchos de los átomos que componen nuestros cuerpos estuvieron alguna vez en el interior de alguna estrella en donde las reacciones de fusión nucleares los sintetizaron. Una vez esos cuerpos estelares murieron los elementos que los componían fueron diseminados por el espacio. Parte de esa materia fue a parar a otros discos de acreción que formaron nuevas estrellas, planetas e incluso seres vivos.

El Big Bang sólo produjo hidrógeno, helio y pequeñas trazas de elementos ligeros, como el litio de nuestras baterías. Son los elementos primordiales. Las reacciones de fusión de las estrellas pueden sintetizar el resto de los elementos de la tabla periódica, pero no los de atómico más elevado. El elemento de corte se suele colocar en el hierro, aunque esta frontera es un tanto difusa. La razón es que las reacciones de fusión para producir esos elementos más pesados no producen energía, sino que la consumen. De hecho, la mejor manera de crear esos elementos pesados es por captura de neutrones.

El caso es que, hasta , se decía que esos elementos pesados, como el oro cuyo brillo tanto nos ciega, el uranio de nuestros reactores o el platino que cataliza tanta química moderna, procedían de las propias explosiones de supernovas. Todos hemos repetido esta popular hipótesis una y otra vez, pero no hay pruebas que la avalen. De hecho, las simulaciones de modelos de explosiones de supernova no confirman dicha síntesis.

Una nueva teoría, coloca el origen de estos elementos en las estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es el residuo que dejan algunas estrellas de gran masa una vez explotan en forma de supernova. Unas simulaciones numéricas realizadas por científicos del Max Planck han verificado que la materia eyectada en procesos en los que están involucrados estos cuerpos producen las colisiones nucleares violentas necesarias como para producir núcleos pesados y generar los elementos más pesados que el hierro.” (NeoFronteras).

Todos sabemos por haberlo explicado aquí repetidas veces, como se forman las estrellas de neutrones que tiene una densidad de 1017 Kk/m3. ¡Una barbaridad! Pues bien, cuando dos de estas estrellas colisionan, se produce una inmensa explosión en la que se pueden crear materiales como el oro y el platino entre otros. Así ha resumido, un grupo de astrofísicos una investigación realizado para comprobar qué pasaba en este tipo de suscesos. De ello podemosdeducir que se pueden formar nuevos materiales por procesos distintos al de la fusiín nuclear en las estrellas. Sin embargo, la mayoría de los elementos están “fabricados en los hornos nucleares” y, gracias a ello, podemos nosotros estar aquí para contarlo.

emilio silvera

Feb

9

¿Hidrógeno Metálico?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Futuro ~

Clasificado en Futuro ~

Comments (0)

Comments (0)

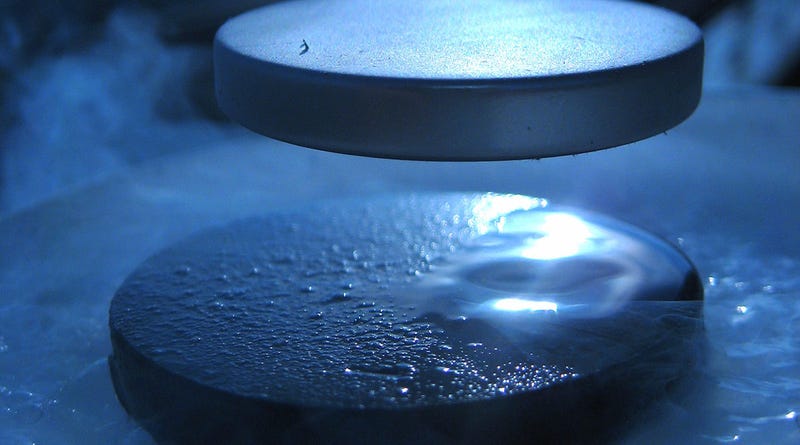

Casi un siglo después de que fuera postulado teóricamente, unos científicos han conseguido crear uno de los materiales más raros y quizá más valiosos del planeta.

El material, hidrógeno atómico metálico, ha sido creado por el equipo de Isaac Silvera y Ranga Dias, de la Universidad Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

Además de ayudar a los científicos a responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la materia, se cree que el material tendrá una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la de superconductor a temperatura ambiente.

“Se trata del santo grial de la física de alta presión”, valora Silvera. “Es la primera muestra de la historia de hidrógeno metálico en la Tierra, así que cuando la miras, estás viendo algo que nunca ha existido antes”.

Para crearla, Silvera y Dias comprimieron una diminuta muestra de hidrógeno bajo una presión de 495 gigapascales, mayor que la del centro de la Tierra. A esas presiones extremas, el hidrógeno molecular sólido se descompone, y las moléculas firmemente ligadas entre sí se disocian para transformarse en hidrógeno atómico, que bajo tales condiciones se comporta como un metal.

Si bien el trabajo abre una puerta hacia un mejor conocimiento de las propiedades generales del hidrógeno, también ofrece pistas atractivas sobre nuevos materiales potencialmente revolucionarios.

![[Img #41607]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_41607.jpg)

Imágenes microscópicas de las etapas en la creación de hidrógeno metálico: hidrógeno molecular transparente (izquierda) a unos 200 gigapascales, que es convertido en hidrógeno molecular negro, y finalmente en hidrógeno atómico metálico reflectante a 495 gigapascales. (Fotos: cortesía de Isaac Silvera)

Una predicción muy importante es que el hidrógeno metálico debería ser metaestable. Eso significa que si se le devuelve a la presión ambiental normal de la superficie terrestre, seguirá siendo metálico, de manera similar a la forma en que los diamantes se forman a partir del grafito bajo un calor y una presión intensos, pero siguen siendo diamantes cuando la presión y la temperatura descienden hasta los valores normales en la superficie terrestre.

Averiguar si el material es realmente estable es importante porque se cree que el hidrógeno metálico podría actuar como superconductor a temperatura ambiente. Eso sería revolucionario. Se pierde mucha energía eléctrica debido a la disipación durante la transmisión, así que si pudiéramos fabricar cables de este material, sin la problemática asociada a los superconductores que requieren bajas temperaturas, y utilizarlo en la red eléctrica, ello marcaría un antes y un después en la historia del uso humano de la electricidad.

Un superconductor a temperatura ambiente también podría cambiar radicalmente nuestro sistema de transporte, haciendo mucho más fácil y práctica la levitación magnética de trenes de alta velocidad, así como haciendo más eficientes los coches eléctricos y mejorando el rendimiento de muchos dispositivos electrónicos.

Fuente: Tendencia 21

Feb

8

Repasando Rumores del Saber XIV

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

Andamos un poco a ciega, la niebla de nuestra ignorancia nos hace caminar alargando la mano para evitar darnos un mamporro. Pero a pesar de todo, seguimos adelante y, es más la fuerza que nos empuja, la curiosidad que nos aliente que, los posibles peligros que tales aventuras puedan conllever.

Está claro que, dentro del Universo, existen “rincones” en los que no podemos sospechar las maravillas que esconden, ni nuestra avezada imaginación, puede hacerse una idea firme de lo que allí pueda existir. Incansables seguimos la búsqueda, a cada nuevo descubrimiento nuestro corazón se acelera, nuestra curiosidad aumenta, nuestras ganas de seguir avanzando van creciendo y, no pocas veces, el físico que, apasionado está inmerso en uno de esos trabajos de búsqueda e investigación, pasa las horas sin sentir el paso del tiempo, ni como ni duerme y su mente, sólo tiene puesto los sentidos en ese final soñado en el que, al fín, aparece el tesoro perseguido que, en la mayor parte de las veces, es una nueva partícula, un parámetro hasta ahora desconocido en los comportamientos de la materia, un nuevo principio, o, en definitiva, un nuevo descubrimiento que nos llevará un poco más lejos.

nuevas respuestas no dará la opción de plantear nuevas preguntas.

En la serie rumores del saber del mundo, hemos ido dejando aquí, de manera esporádica, algunos retazos de ese saber que por el mundo, a lo largo y a lo ancho del discurrir del tiempo, han ido dejando los pueblos y civilizaciones que nos precedieron. Ellos sentaron las bases de lo que hoy somos. Hemos hablado aquí de los sumerios, egipcios, hindúes, chinos y de otras civilizaciones también misteriosas. Hemos dedicado algún tienmpo al surgir de la escritura y de los números.

Hipatía una cientìfica que se adelantó a su tiempo

Sin embargo, en Alejandría, las matemáticas o, al menos, los números tuvieron otro aspecto muy interesante, y también muy diferente. Se trata de los denominados “misterios órficos” y su énfasis místico.

Según Marsilio Ficino, autor del siglo XV d.C., hay seis grandes teólogos de la antigüedad que forman una linea sucesoria. Zoroastro fue “el principal referente de los Magos”; el segundo era Hermes Trismegisto, el líder de los sacerdotes egipcios; Orfeo fue el sucesor de Trismegisto y a él le siguió Aglaofemo, que fue el encargado de a Pitágoras en los secretos, quien a su vez los confió a Platón. En Alejandría, Platón fue desarrollado por clemente y Filón, para crear lo que se conocería como neoplatonismo.

La existencia de los números, su cualidad abstracta y su comportamiento, tan vinculado como el del Universo, ejercieron una permanente fascinación sobre los …

Tres ideas conforman los cimientos de los misterios órficos. Una es el poder místico de los números. La existencia de los números, su cualidad abstracta y su comportamiento, tan vinculado como el del Universo, ejercieron una permanente fascinación sobre los antiguos, que veían en ellos la explicación de lo que percibían como armonía celestial.

La naturaleza abstracta de los números contribuyó a reforzar la idea de un alma abstracta, en la que estaba implícita la idea (trascendental en este contexto) de la salvación: la creencia de que habrá un futuro estado de éxtasis, al que es posible llegar a través de la trasmigración o reencarnación.

Aquellos pensadores creían en algo más poderoso que lo material: Un Espíritu, un Alma

Por último, estaba el principio de emanación, esto es, que existe un bien eterno, una unidad o “monada”, de la que brotaba toda la creación. Como el , esta era considerada una entidad básicamente abstracta. El alma ocupada una posición intermedia entre la monada y el mundo material, entre la mente, abstracta en su totalidad, y los sentidos.

Según los órficos, la monada enviaba (“emanaba”) proyecciones de sí misma al mundo material y la tarea del alma era aprender usando los sentidos. De esta forma, a través de sucesivas reencarnaciones, el alma evolucionaba hasta el punto en el que ya no eran necesarias más reencarnaciones y se alcanzaba el momento de profunda que daba lugar a una forma conocida como gnosis, allí la mente esta fundida con lo que percibe. Es posible reconocer que esta idea, original de Zoroastro, subyace en muchas de las regiones principales del mundo, con distintas variantes o matices que, en esencia, viene a ser los mismos.

![]()

Pitágoras, en particular, creía que el estudio de los números y la armonía conducían a la gnosis. Para los pitagóricos, el uno no era un número en realidad, sino la “esencia” del número, de la cual surge todo el sistema numérico. Su división en dos creaba un triángulo, una trinidad, la forma armónica más básica, idea de la que encontramos ecos en santísimas religiones.

Platón, en su versión más mítica, estaba convencido de que existía un “alma mundial”, también fundada en la armonía y el número, y de la cual brotaba toda la creación. Pero añadió un importante refinamiento al considerar que la dialéctica, el examen crítico de las opiniones era el método para a la gnosis.

La tradición sostiene que el cristianismo llegó a Alejandría a mediados del siglo I d.C., cuando Marcos el evangelista llegó a la ciudad para predicar la nueva religión.

Las similitudes espirituales entre el platonismo y el cristianismo fueron advertidas de forma muy clara por Clemente de Alejandría (150-215 d.C.), pero fue Filón el indio quien primero desarrolló esta nueva fusión. En Alejandría habían existido escuelas pitagóricas y platónicas desde hacía un largo tiempo, y los judíos cultos conocían los paralelos entre las ideas judías y las tradiciones Geténicas, hasta el punto de que para muchos de ellos el orfismo no era otra cosa que “una emanación de la Torá de la que no había quedado constancia”.

Filón de Alejandría, un filósofo muy particular

Filón era el típico alejandrino que “nunca confiaba en el sentido literal de las cosas y siempre estaba a la de interpretaciones místicas y alegóricas”. Pensaba que podía “conectar” con Dios a través de ideas divinas, que las ideas eran “los pensamientos de Dios” porque ponían orden a la “materia informe”. Al igual que Platón, tenía una noción dualista de la Humanidad:

“De las almas puras que habitan el etéreo, aquellas más cercanas a la tierra resultan atraídas por los seres sensibles y descienden a sus cuerpos”. Las almas son el lado divino del hombre (solía decir).

¡Si políticos y banqueros atendieran a este pensamiento! ¡Otra cosa sería!

Es interesante reparar los hechos pasados y la evolución del pensamiento humano que, en distintos lugares del mundo y bajo distintas formas, todos iban en realidad a desembocar en el mismo mar del pensamiento.

La naturaleza humana y el universal, el primero unido a un alto concepto cuasi divino, el Alma, el segundo regido por la energía cósmica de las fuerzas naturales creadoras de la materia y, todo esto, desarrollado de una u otra manera por los grandes pensadores de todos los tiempos que hicieron posible la evolución del saber para tomar posesión de profundos conocimiento que, en un futuro, nos podrán permitir alcanzar metas, que aún hoy, serían negadas por muchos.

Para mí, el mirar los hechos pasados y estudiar los logros alcanzados en todos los del saber, es una auténtica aventura que profundiza y lleva al conocimiento del ser humano que, según la historia, es capaz de lo mejor y de lo pero, sin embargo, nadie podrá negarle grandeza ni imaginación.

|

|

||

| Fraile y Sacerdote Dominico |

Fray Girolamo Savonarola

Por ejemplo, el último día del carnaval de Florencia de 1.497 (y lo mismo ocurrió al año siguiente) apareció una construcción muy curiosa en medio de la Piazza Della Signoria, dominada por el Palazzo Vecchio. El centro de la estructura estaba compuesto por varios tramos de escalera que formaban juntos una pirámide. En el escalón más bajo se había colocado distintos disfraces, más caras y barbas postizas utilizadas en el carnaval. Sobre ellos se encontraban algunos (tanto textos impresos como manuscritos) de poetas latinos e italianos, entre ellos Boccacccio y Petrarca. Luego había varios utensilios de adorno femenino (espejos, velos, cosméticos, perfumes) y encima de ellos laúdes, arpas, barajas y piezas de ajedrez.

En la cima de esta extraña edificación había dos niveles en los que había dispuestos algunos cuadros; se trataba de cuadros de un tipo , ya que mostraban beldades y en particular beldades con nombres clásicos: Lucrecia, Cleopatra, Faustina, Bencina.

Cuando se prendió fuego a esta “hoguera de las vanidades”, los miembros de la Signoria, la asamblea política, contemplaron el acontecimiento desde los balcones de sus palacios. Se tocó la música, se cantó y repicaron las campanas de la Iglesia.

A continuación, toda la gente se trasladó a la Piazza di San Marco donde, para bailar, formaron tres círculos concéntricos. Los monjes ocupaban el central, alternados con niños como ángeles; después venían otros eclesiásticos y por último los ciudadanos en general.

Siempre hemos sido propensos a ocultar nuestro verdadero yo

Todo esto se realizó para satisfacción del profeta dominico fray Girolamo Savonarola, de Ferrara. “Agudo y carismático”, convencido de que Dios le había enviado para propiciar la reforma espiritual de los italianos y de la del predicador, altísima posición “solo inferior a la de los ángeles”. Buscaba regenerar la Iglesia a través de una serie de escenarios como el descrito, y en cada uno de ellos, destruía un mal.

Los pensadores del Renacimiento creían que todo el Universo era un modelo de la idea divina y que el hombre era “un creador que venía después del creador divino”. Esta concepción era el concepto de belleza, una forma de armonía que reflejaba las intenciones de la divinidad.

Lo que era placentero para los ojos, el oído y la mente era bueno, moralmente valioso en sí mismo. Más aún: revelaba parte del divino para la Humanidad, pues evidenciaba la relación de las partes con el todo.

Leonardo-Da-Vinci y su Mona-Lisa (La-Gioconda)

Este ideal renacentista de belleza respaldaba la noción de que esta tenía dos funciones, noción aplicable a todas las disciplinas. En un nivel, la arquitectura, las artes visuales, la música y los aspectos formales de las artes literarias y dramáticas informaban a la mente; en segundo nivel, la complacían mediante el decoro, el estilo y la simetría. De esta forma se estableció una asociación entre belleza e ilustración. También esto era lo que entonces significaba la sabiduría.

El fin perseguido era el deseo de universalidad , la consecución de conocimientos universales, la conjunción de disciplinas diferentes como ramas del todo, del saber profundo que abarcaba desde el núcleo las distintas esferas del conocimiento universales, la conjunción de disciplinas diferentes como ramas del todo, del saber profundo que abarcaba desde el núcleo las distintas esferas del conocimiento como partes de ese todo.

El reconocimiento de la belleza se funda en los dones divinos del intelecto humano. Durante el Renacimiento se escribieron unos cuarenta y tres tratados sobre la belleza. La idea de hombre universal es una idea común a casi todos ellos.

Todavía hoy, si pasamos por Florencia podremos ver como allí se forjó la cuna del Renacimiento.

Peter Burke ha destacado a quince hombres universales del Renacimiento (“universales” en tanto evidenciaron su talento, más allá del mero diletantismo, en tres o más campos del saber huemano. Simplemte con echar una mirada a sus hisrtorias podremos ver que eran elegidos par ala posteridad y que sus ideas estaban muy adelantadas a su propio tiempo. Estos eran:

- Filippo Brunelleschi (1377-1446), arquitecto, ingeniero, escultor, pintor.

- Filarete (1400-1465), arquitecto, escultor escritor.

- León Battista Alberti (1404-1472), arquitecto, escritor, pintor.

- Lorenzo Vecchietta (1405-1489), arquitecto, pintor, escultor, ingeniero.

- Bernard Zenale (1436-1526), arquitecto, pintor, escritor.

- Francesco di Giorgio Martín (1439-1506), arquitecto, ingeniero, escultor, pintor.

- Donato Bramante (1444-1514), arquitecto, ingeniero, pintor, poeta.

- Leonardo da Vinci (1452-1519), arquitecto, escultor, pintor, científico.

- Giovanni Giocondo (1457-1525), arquitecto, ingeniero, humanista.

- Silvestre Aquilano ( de 1471-1504), arquitecto, escultor, pintor.

- Sebastiano Serlio (1475-1554), arquitecto, pintor, escritor.

- Michelangelo Buonarroti (1475-1464), arquitecto, escultor, pintor, escritor.

- Guido Masón (antes de 1.477-1518), escritor, pintor, productor teatral.

- Piero Liborio (1500-1583), arquitecto, ingeniero, escultor, pintor.

- Giorgio Vasari (1511-1574), arquitecto, escritor, escultor y pintor.

El que esto está leyendo advertirá que en esta lista, de un total de quince hombres universales, catorce eran arquitectos, trece pintores, diez escultores, seis ingenieros y seis escritores. Solo un científico. ¿Es que en aquellos tiempos, la ciencia todavía no estaba a la altura y, el mundo se conocía bajo otras premisas que, al evolucionar, nos trajeron a esta, la ciencia que, sin duda alguna, es la llave de nuestro futuro.

¿Qué tenía en particular la arquitectura para ocupar un lugar tan destacado frente a todas las demás actividades? En el Renacimiento, la aspiración de muchos artistas era el progreso arquitectónico. En el siglo XV la arquitectura era una de las actividades que más se aproximaban a las artes liberales, mientras que la pintura y la escultura era sólo mecánica. Esto cambiaría después, pero ayuda a explicar las prioridades en la Italia del quatrocento.

emilio silvera

Totales: 83.771.779

Totales: 83.771.779 Conectados: 33

Conectados: 33