Sep

19

No es Oro, todo lo que reluce

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en ese misterio ~

Clasificado en ese misterio ~

Comments (0)

Comments (0)

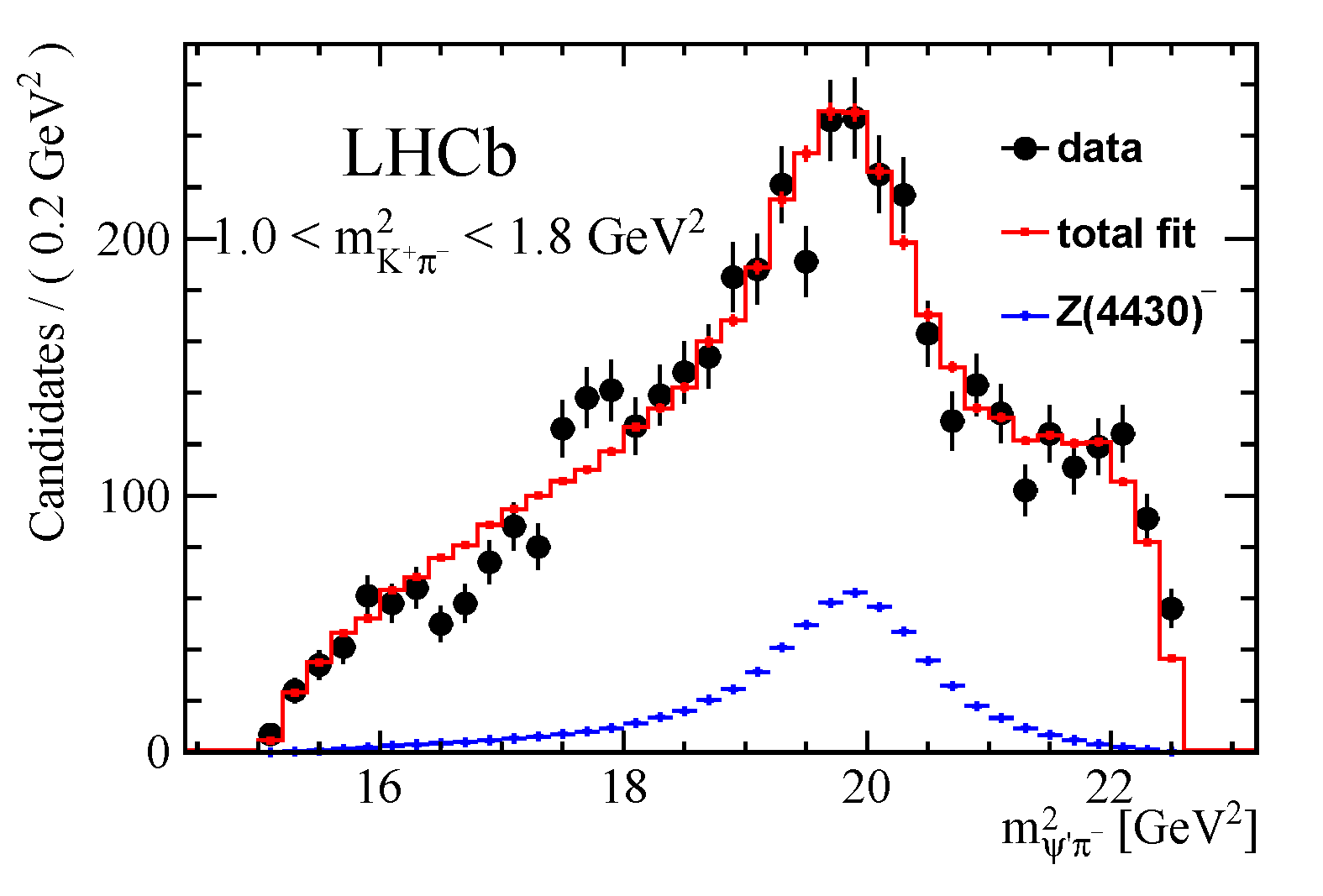

Después de ocho meses de experimentos, publicaciones, teorías y rumores, la misteriosa partícula entrevista el invierno pasado se ha esfumado. Los responsables de los principales experimentos del acelerador de partículas más grande del mundo, el LHC, confirmaron ayer que no se ha podido confirmar la existencia de ese “higgs pesado” que se asomó a sus detectores en diciembre de 2015.

El anuncio se hizo durante la ICHEP 2016, la mayor conferencia anual de física de partículas, que se celebra estos días en Chicago (EE UU). Los resultados de los dos grandes detectores, ATLAS y CMS, incluyen un año completo de datos en los que el LHC ha funcionado al doble de potencia. Muchos físicos esperaban que esta nueva remesa de experimentos permitiría descubrir nueva física, fenómenos que se salen del modelo estándar que describe, por ahora a la perfección, los quarks, bosones y el resto de partículas fundamentales que componen la materia.

La partícula que apareció en diciembre era un bosón de unos 750 gigaelectronvoltios, seis veces más masa que el bosón de Higgs. Lo más interesante es que se salía del modelo estándar y por lo tanto podía ser la primera señal de todo un nuevo territorio de la física descrito por teorías aún por confirmar, como la supersimetría. Sería un descubrimiento histórico, mucho más importante que el del bosón de Higgs, por todos los enigmas sobre el universo que permitiría investigar.

![]()

![]()

Los resultados acumulados por el detector CMS, filtrados en la noche del jueves, han apagado la hoguera: ya no hay ni rastro de los indicios observados en diciembre. La partícula soñada no era más que una fluctuación estadística.

¿Por qué los dos experimentos vieron exactamente los mismos indicios de una nueva partícula y justo con la misma masa? La respuesta de los científicos ayer fue que en estadística, como en el resto del universo, también hay extrañas coincidencias que no significan nada.

Noticias

Sep

19

¡La Física! Nunca duerme

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

El LHC descubre el pentaquark

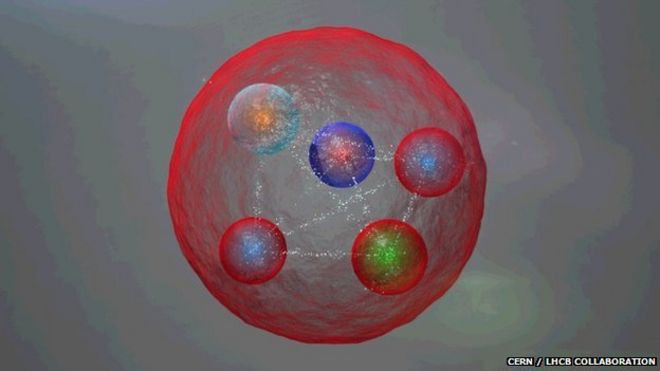

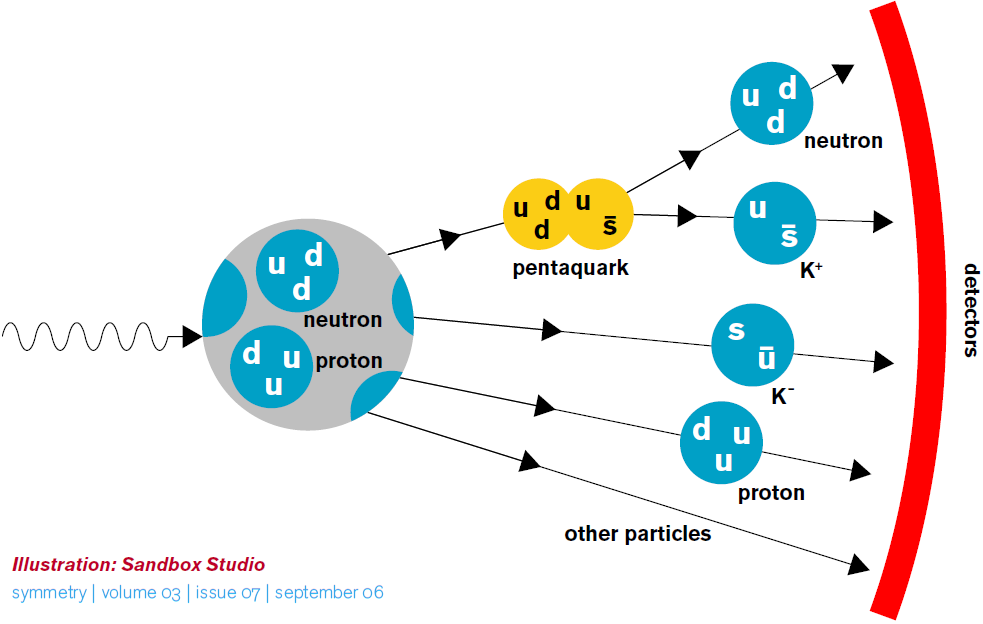

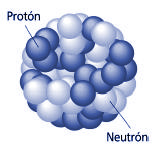

Aquí tenemos que el protón y el neutrón están formados por tres Quarks, y, el mesón por un par de Quark y antiquark. Sin embargo, han descubierto otra forma de construcción de la materia formada por cinco Quarks.

Una posible estructura del pentaquark CERN

Científicos en el mayor acelerador de partículas del mundo anuncian el hallazgo de una exótica partícula compuesta de cinco quarks cuya existencia fue predicha hace medio siglo

Un operario examina el experimento LHCb NSF

Los científicos del mayor acelerador de partículas del mundo, el LHC de Ginebra, han descubierto una nueva partícula: el pentaquark.

El hallazgo, anunciado hoy por el laboratorio europeo de física de partículas CERN, lo ha hecho el equipo del experimento LHCb y confirma la existencia de una nueva forma de organizar la materia a nivel subatómico. El pentaquark recibe su nombre porque está compuesto de cinco partículas fundamentales.

Toda la materia que conocemos se organiza a nivel subatómico de diferentes maneras. Los protones y los neutrones, por ejemplo, están formados por tres quarks. Otro tipo de ensamblaje lo componen los mesones, formados por pares de quarks hechos de materia y antimateria. Más allá de estas dos categorías, se sabía que la materia podía componer otras variantes más exóticas que, sin embargo, nunca habían sido observadas.

El experimento LHCb ha permitido ahora encontrar una nueva variante formada de cuatro quarks de materia convencional y un antiquark, hecho de antimateria.

“Vimos un pico en las gráficas muy parecido al que se veía cuando el bosón de Higgs fue descubierto”, explica a Materia Guy Wilkinson, portavoz del experimento, uno de los cuatro grandes del CERN.

Curiosamente los datos aparecieron en la primera ronda de experimentos en el CERN, que terminó hace dos años. No fue hasta hace tres o cuatro meses que los científicos se toparon con esos datos. Hasta hace muy poco se estuvo comprobando que lo que veían no podía deberse a otra cosa sino a la existencia de una nueva partícula, explica Wilkinson. Ahora, el nivel de confianza está alrededor de nueve sigma, muy por encima de los cinco que se necesitan en física para reclamar un descubrimiento, resalta. Los detalles del hallazgo, anunciado hoy, están disponibles en arxiv.org y se han enviado a la revista Physical Review Letters.

Dentro del estándar

El primero en proponer la existencia de mesones y bariones hacia más de medio siglo fue Murray Gell-Mann en 1964, lo que le valió el Nobel de Física en 1969. Su modelo también predecía la existencia de partículas compuestas más exóticas como la recién descubierta. Esta nueva partícula “nos puede permitir entender de qué está compuesta la materia ordinaria, los protones y neutrones de los que estamos hechos”, dice Wilkinson.Probablemente, añade, no haya solo un tipo de pentaquark sino varios, y ahora toca buscarlos durante la presente ronda de experimentos en el LHC.

El LCH pretende llegar más allá del Modelo Estándar. Sin embargo, otra cosa es que lo consigan

El objetivo más preciado del LHC, que ha empezado a funcionar al doble de potencia, es encontrar física más allá del llamado modelo estándar, que describe las leyes físicas que gobiernan la materia conocida. El nuevo hallazgo no llega a tanto, aunque es de gran importancia. “El modelo de quarks, propuesto hace más de 50 años no excluye la posibilidad de que existan partículas formadas por más de tres quarks, pero estos llamados hadrones exóticos solo empezaron a dar muestras de su existencia hace pocos años”, ha explicado Juan Saborido, responsable del grupo de la Universidad de Santiago de Compostela participante en LHCb, en una nota de prensa del CPAN. Para el investigador español, el descubrimiento de estas nuevas partículas formadas por cinco quarks, “no implica física más allá del Modelo Estándar, pero es un hallazgo muy importante para el entendimiento de la estructura de los hadrones”.

El pentaquark ha sido descubierto observando los productos de colisiones entre bariones y estudiando las partículas resultantes. Así han desvelado la existencia de dos estados intermedios de la materia cantidad de datos acumulada por el LHV indican la existencia de la nueva partícula.

“Hemos aprovechado la gran cantidad de datos acumulada por el LHC y la excelente precisión de nuestro detector para comprobar a qué se deben esas señales”, ha explicado Tomasz Skwarnicki , científico del LHCb, en una nota de prensa del CERN. “Nuestra conclusión es que solo pueden explicarse por la existencia de pentaquarks”, añade.

Ahora el gran misterio es cómo se sostienen los pentaquarks. Una posibilidad es que sus cinco componentes estén bien unidos. La otra es que sean el producto de la unión entre una barión y un mesón.

Sep

18

Será por imaginar… Y, también precisar

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Imaginación ~

Clasificado en Imaginación ~

Comments (1)

Comments (1)

Imaginemos que, camino de un sistema solar situado a 26 años luz del Sol, nuestra nave se encuentra con una inmensa Nebulosa con una región, cuajada de estrellas, muchas de ellas masivas. Pero ésto, no tendría gran importancia, toda vez que, igual que ellas, las tenemos a miles en nuestra Galaxia. Sin embargo, ésta tiene la particularidad de que… ¡Está formada por anti-materia!

La visión que podíamos ver era la misma que si de una Nebulosa normal se tratara pero, los detectores de la nave avisaron del peligro de interaccionar con ella, ya que, nuestra Nave hecha de materia podría sufrir una explosión en el contacto.

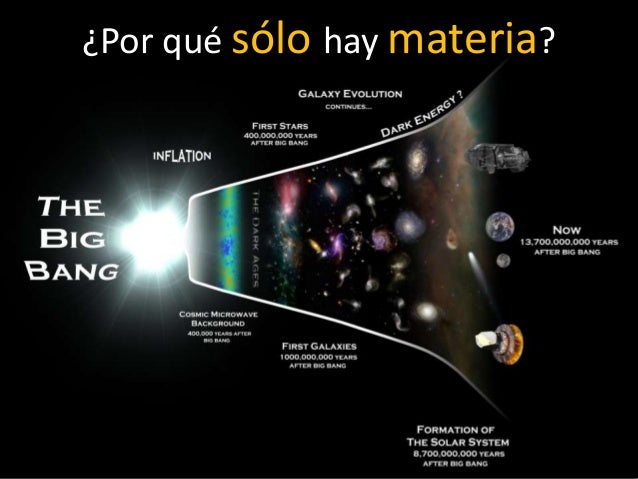

Según todos los indicios, en el Universo primitivo, predominaba la materia bariónica, y, la anti-materia, estaba presente en menor escala, así que, los encuentros entre ambas clases de materia iban produciendo explosiones que, finalmente, acabó con la anti-materia del universo, pues siendo diversos los intentos de localizarla, nunca se logró. Sólo en el laboratorio hemos conseguido antimateria que, dicho sea de paso, resulta bastante cara.

En nuestra propia Galaxia existen mundos que, ni podemos imaginar. ¿Recordáis aquel cuento de Asimov? Describía un mundo con siete soles en el que siempre era de día. Pasaron miles de años y todo seguía igual pero, un buen día, la confluencia de las siete estrellas fue propicia para que se hiciera de noche, y, el cáos y la locura se desató entre los habitantes de aquel planeta. Muchos fueron los suicidios y las locuras desatadas por aquel horrible acontecimiento… ¿Vivir en la oscuridad?

Por el momento, esos otros mundos sólo lo hemos podido contemplar en los libros y en el cine, son mundos salidos de nuestra imaginación pero, por mucho que hayamos podido imaginar, nunca alcanzaremos a reproducir la realidad que… ¡Inimaginable!

Podrían existir mundo de seres gigantescos que han crecido de manera desmesurada al tener poca densidad, y, serán delgados y larguiruchos, mientras que otros, por el contrario, tienen habitantes gorditos y rechonchos al tener una Gravedad elevada. En la Luna, por ejemplo, un hombre de 80 kilos pesaría menos de 20 kilos.

Así, sabemos que tu peso es una medida de la atracción gravitacional entre tu y el cuerpo donde te encuentras, ambos tienen una determinada masa que genera gravedad y se atraen con la fuerza correspondiente a las distintas masas y a las distancias que esteis del centro del planeta. En un planeta con el doble de gravedad que la Tierra, tu peso también, sería el doble.

El mismo efecto que la masa del planeta hace en nosotros lo hace también, en por ejemplo, las montañas que, mientras en la Tierra llegan a una altura determinada por la masa del planeta y la Gravedad que genera, en Marte, sin embargo, al tener menos masa que la terrestre, sus montañas son mucho mayores. Arriba el ejemplo,

Otros mundos estarán tan cerca de su estrella que, la vida tal como la conocemos, sería improbable que pudiera existir. Sin embargo, no podemos negar que alguna clase de vida, de la llamada extremófila, esté allí presente.

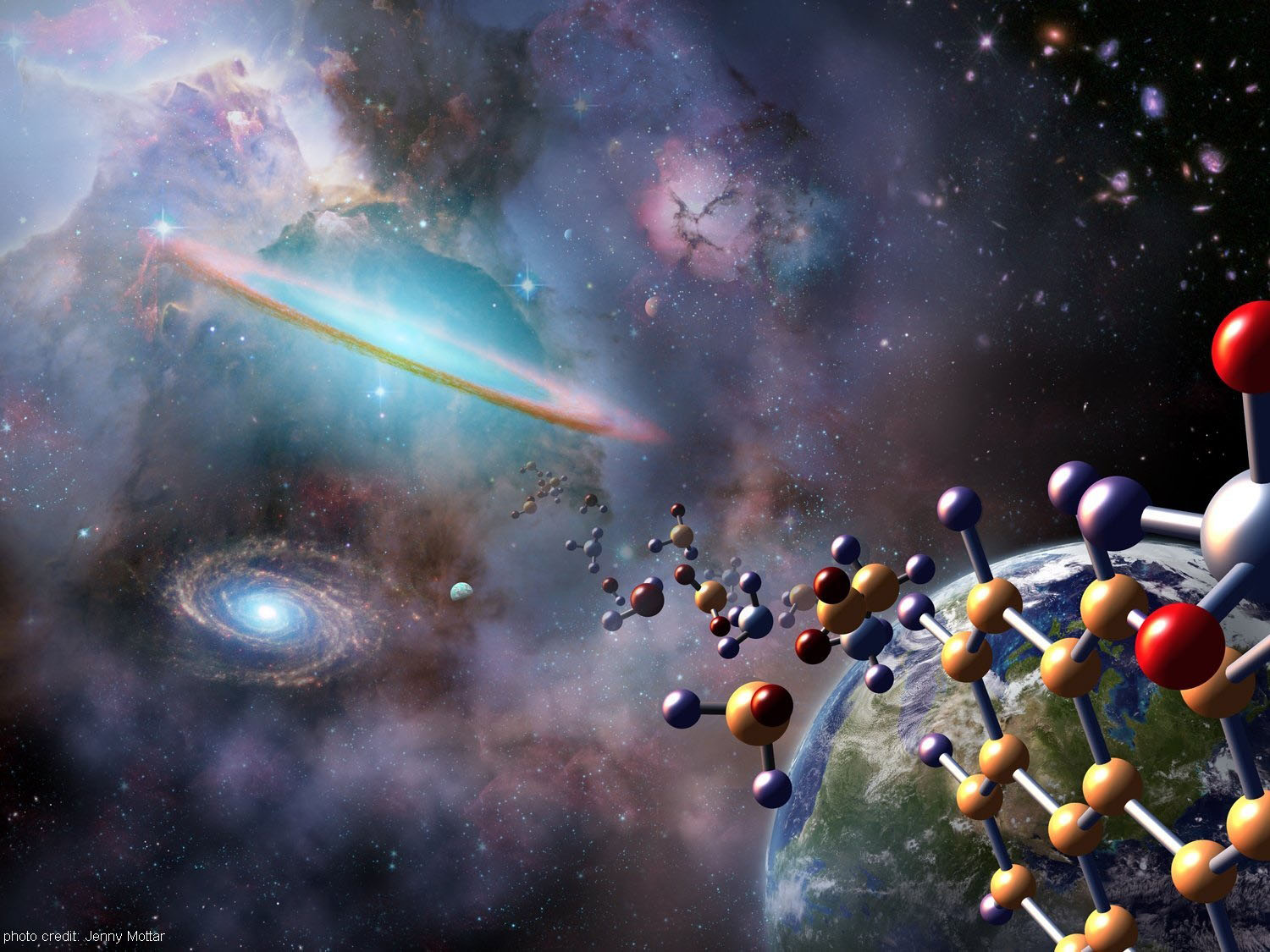

La vida en el Universo es una constante, no puedo suponer un universo sin vida y, allí donde exista la química y algo de agua… ¡La Vida estará presente! La Naturaleza nos sorprende continuamente y, en casos extremos de mundos como los que antes hemos reflejado, se las arreglará para que, alguna clase de vida pueda surgir.

En nuestro sistema solar la vida se desarrolló por primera vez sorprendentemente pronto tras la formación de un entorno terrestre hospitalario. Hay algo inusual en esto. El secreto reside en el tiempo biológico necesario para desarrollar la vida y el tiempo necesario para desarrollar estrellas de segunda generación y siguientes que en novas y supernovas cristalicen los materiales complejos necesarios para la vida, tales como: los presentes en el proceso de fusión nuclear: Hidrógeno, Berilio, Litio, Carbono, Oxígeno, Nitrógeno… Hierro. Otros elementos más pesados surgen en las explosiones Supernovas. Claro que todo eso ha sido posible con el paso del Tiempo.

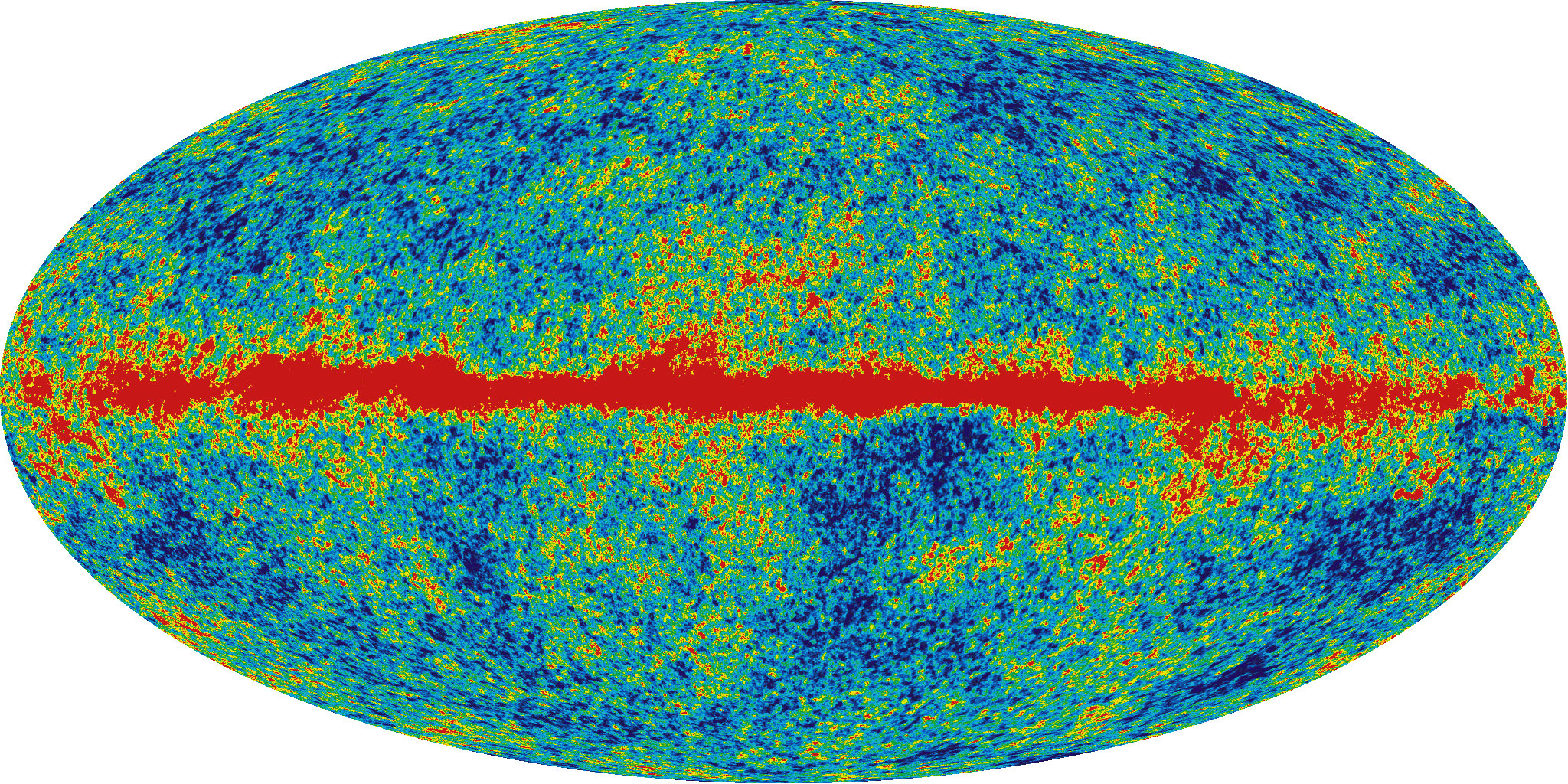

Miden la edad del Universo gracias al efecto de lente gravitacional con una precisión sin precedentes. Frecuentemente es difícil para los expertos distinguir entre una luz brillante lejana y otra más cercana pero más débil. El efecto de lente gravitacional soluciona este problema al proporcionar múltiples pistas. Según la Relatividad General la presencia de masa-energía hace que el espacio-tiempo se curve a su alrededor. De este modo, los rayos de luz que pasen cerca de esa región no seguirán líneas rectas, sino geodésicas, que son el equivalente a las rectas en espacios curvos. Hasta no hace tanto tiempo, no podíamos decir, con cierta precisión, que edad tenía el Universo. Pues bien, se acaba de conocer que un equipo internacional de científicos ha realizado recientemente una serie de comprobaciones que les han llevadoa saber que el universo, como todo en él, tiene una edad de nacimiento.

Para realizar este estudio se han valido de lentes gravitatorias galácticas y han llegado a una edad del Universo cifrada en 13750 millones de años con un error de 170 millones de años

Es cierto que no hace tanto tiempo que los astrónomos y cosmólogos desconocían la edad del Universo. Lo más que se nos decía era que el Universo tenía una edad comprendida entre los 10.000 mil y los 20.000 millones de años. Así que se asumía que su edad debía de andar por los 15.000 millones de años.

Obviamente el WMAP no apunta a una región de cielo en donde está escrita la edad del Universo, sino que ésta se infiere indirectamente a partir de Tenemos que ser conscientes de que el Universo tiene la edad apropiada para que nosotros podamos estar aquí, y, aunque nos parezca mucho un período de 13.700 millones de años, en realidad es el “tiempo” necesario para crear la bio-química que, producida por las estrellas de las galaxias y en la que al final de sus vidas explosionaran como supernovas que sembraron el espacio de los materiales complejos necesarios para que, más tarde, surgiera la vida en el planeta Tierra y,probablemente, en otros muchos lejos de aquí en la nuestra y en otras galaxias.

Objetos que habitan en el Universo y que son energía congelada que más tarde o más temprano, aparece con la destrucción de su agujeros negros, estrellas de neutrones, galaxias y desconocidos planetas; la verdad es que casi todo el universo está vacío y sólo en algunas regiones tiene agrupaciones de materia en forma de estrellas y otros objetos estelares y cosmológicos; muchas de sus propiedades y características más sorprendentes (su inmenso tamaño y su enorme edad, la soledad y oscuridad del espacio) son

El universo visible contiene sólo:

1 Estrella por (103 años luz)3

1 Galaxia por (107 años luz)3

1 “Universo” por (1010 años luz)3

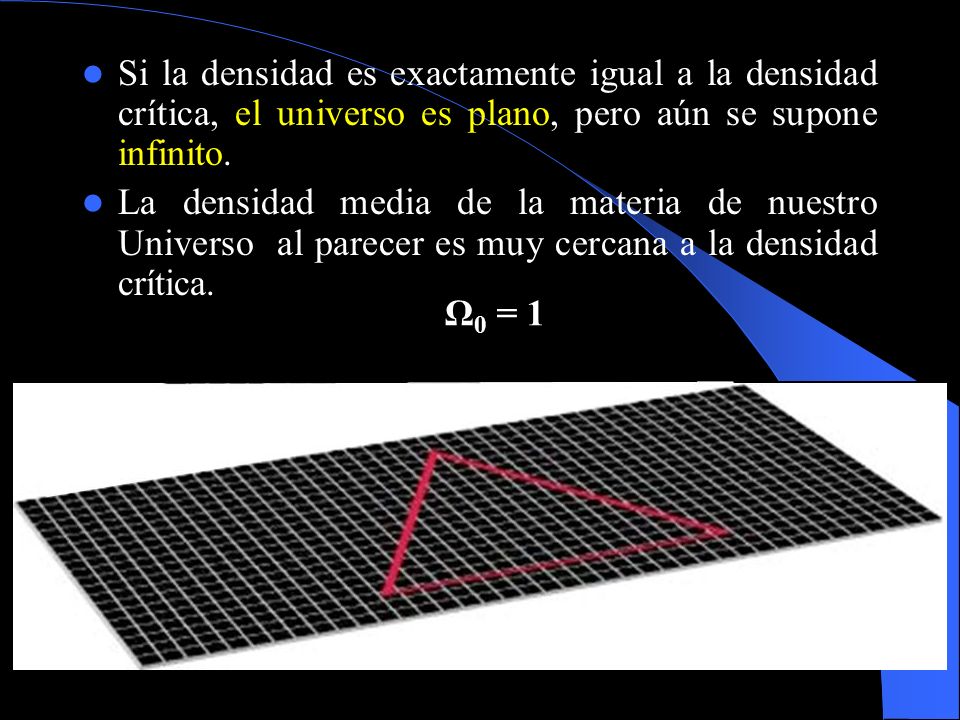

La Densidad de materia del Universo, lo que los cosmólogos llaman el Ω negro, parece ser la ideal para un universo plano.

El cuadro expresa la densidad de materia del universo de varias maneras diferentes que muestran el alejamiento que cabría esperar entre los planetas, estrellas y galaxias. No debería sorprendernos que encontrar vida extraterrestre sea tan raro. ¡Está todo tan lejos! Como no podemos ir físicamente a esos lejanos mundos, nuestras mentes viajan sin cesar hacvia ellos y, de alguna manera, sentimos que “ellos” están ahí pensando, de la misma manera que nosotros lo hacemos, que en un Universo cuajado de inmensas galaxias de estrellas que están rodeadas por infinidad de mundos… ¡La Vida pulula por ingentes lugares, como lo hace aquí, en la Tierra!

Desde la Noche de los Tiempos, la Humanidad ha estado mirando hacia el cielo y haciendo preguntas que nadie podía contestar, y, a medida que aparecieron las respuestas, nuestra imaginación creció, pudimos intuir como serían, en realidad las cosas y, no pocas veces, pudimos acertar con la realidad de una Naturaleza extraña, diversa, dinámica y maravillosa. Ahí están algunas de las teorías surgidas de la Mente del Ser Humano para demostrarlo.

Planeta Tierra

Aquí se han expuesto algunos trabajos en los que quedaron reflejadas todas las respuestas a estas preguntas. Nada sucede porque si, todo es consecuencia directa de la causalidad. Cada suceso tiene su razón de ser en función de lo que antes sucedió.

La Tierra ignea comenzó a enfriarse y, la química allí presente, el agua líquida abundante y otros muchos factores como la energía reinante, hizo posible que se formara aquella “sopa” primordial, de la que surgió la primera célula viva replicante.

La atmósfera primitiva de la Tierra de nitrógeno, metano y dióxido de carbono resultaba hostil para la vida tal como la conocemos, pero amistosa para las primeras bacterias amantes del metano. Los astrónomos modelaron la historia de la Tierra para comprender qué signos indicadores buscar en otros mundos. Esta representación artística muestra la Tierra de hace 4 000 mil millones de años atrás, antes de que se hubieran formado los continentes y mientras nuestro planeta sufría todavía el bombardeo de los asteroides y cometas que habían quedado de la formación del sistema solar.

Durante todo el eón Arcaico (1.300 millones de años) todos los océanos eran verdes, pero el oxígeno marino transformó los mares de verde a azul. La Tierra, como todo en el Universo, ha ido evolucionando hacia lo que hoy conocemos y, nada impedirá que siga cambiando conforme lo exijan las condiciones que, no pocas veces, nosotros mismos imponemos con nuestro quehacer del día a día.

El entorno cambiante en un universo en expansión entropía) es posible que se formen átomos, moléculas, galaxias, estrellas, planetas y organismos vivos. En el futuro, las estrellas agotaran su combustible nuclear y morirán todas. En función de sus masas serán estrellas enanas blancas (como nuestro Sol), estrellas de neutrones (a partir de 1’5 masas solares) y agujeros negros a partir de 3 masas solares.

¿El destino final? Seguro no podemos estar de nada pero… ¡La muerte térmica, parece ser el final más probable!

No podemos saber cuándo, pero sí tenemos una idea muy clara de cómo será dicho final. El universo es todo lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia. El estudio del universo es la cosmología, que distingue Dicen que existe una evidencia creciente de que el espacio está o materia oscura”, que puede constituir muchas veces la masa total de las galaxias visibles (materia bariónica). Sabemos que el origen más probable del universo está en al teoría conocida como del Big Bang que, a partir de una singularidad de una densidad y energía infinita, hace surgir lo que hoy se conoce como universo. Sin embargo, eso es, sólo una creencia que otros datos más fiables no han podido ser encontrados todavía para mejorar la teoría de la gran explosión que, no a todos satisface.

La física de Einstein revela una verdad profunda: el espacio y el tiempo son tan sólo hilos diferentes de una fabrica sin costuras llamada espacio-tiempo. Aunque todavía existe una diferencia obvia entre los dos. Ponemos en principio, viajar en una dirección de las tres dimensiones del espacio, pero únicamente en una dirección en el tiempo: hacia delante El Big Bang. En el proceso, nació el tiempo y el espacio, surgieron las primeros quarks que pudieron unirse protones y electrones que formaron los primeros núcleos y, electrones, nacieron los átomos que evolucionando y juntándose hicieron posible la materia; todo ello, interaccionado por cuatro fuerzas fundamentales que, desde entonces, por la rotura de la simetría original divididas en cuatro parcelas distintas, rigen el universo. La fuerza nuclear fuerteresponsable de mantener unidos los nucleones, la fuerza nuclear débil, responsable de la radiactividadnatural desintegrando elementos

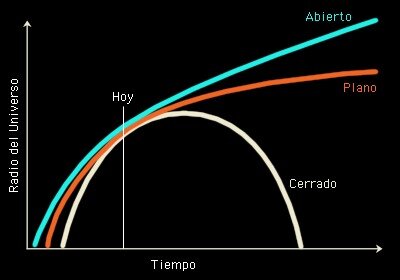

Pero hemos llegado a saber que el universo podrá ser abierto o cerrado. Un universo que siempre se expande y densidad crítica.

El universo cerrado es el que es finito en tamaño, tiene una vida finita y en el que el espacio está curvado positivamente. Un universo de Friedman con la densidad mayor que la densidad crítica.

El universo en expansión es el que el espacio entre los objetos está aumentando continuamente. En el universo real, los objetos vecinos como los pares de galaxias próximas entre sí no se separan debido a que su atracción gravitatoria mutua supera los efectos de la expansión cosmológica (el caso de la Vía Láctea y Andrómeda). No obstante, la distancia entre dos galaxias muy separadas, o entre dos cúmulos de galaxias, aumenta con el paso del tiempo y la expansión imparable del universo.

El universo real está en función de la densidad crítica que es la densidad media de materia requerida densidad crítica, alrededor de 10-29g/cm3, es descrito por el modelo de universo de Einstein-de Sitter, que se encuentra en la línea divisoria de estos dos extremos. Pero la densidad media de materia que puede ser observada directamente en nuestro universo no representa la cantidad necesaria para generar la fuerza de gravedad que se observa en la velocidad de alejamiento de las galaxias, que necesita mucha más materia que la observada para generar materia oscura”, que nadie sabe lo que es, cómo se genera o de qué esta hecha. Así que, cuando seamos capaces de abrir esa puerta cerrada ante nuestras narices, podremos por fin saber la clase de universo que vivimos; si es plano, si es abierto e infinito, o si es un universo que, por su contenido enorme de materia es curvo y cerrado.

Aunque el signo de arriba lo quiere significar…lo infinito o eterno…no existe. Todo densidad crítica del universo, sí podemos contestarla en dos vertientes, en la seguridad de que al El destino final será:

El Big Freeze (“Gran Frío”), también conocido como Big Whisperer (“Gran susurro”) es una teoría física sobre el futuro del Universo, en la que se supone éste se seguirá expandiendo eternamente -asume, por tanto, un universo abierto- y está marcada por el triunfo de la segunda ley de la termodinámica, con la consecución final de prácticamente todos los procesos físicos que puedan darse y posiblemente acabando con la muerte térmica del Universo.

Claro que circulan varias hipótesis:

a) Si el universo es abierto y se expande para siempre, entropía hará desaparecer la energía y el frió será tal que la temperatura alcanzará el cero absoluto, -273ºK. La vida no podrá estar presente.

Todo se unirá de singularidad, se producirá otro Big Bang y, el ciclo comenzará de nuevo. Sin embargo, que de nuevo podamos aparecer nsootros aquí…no es nada seguro.

b) Si el universo es cerrado por contener una mayor cantidad de materia, llegará un momento en que la fuerza de gravedad detendrá la expansión de las galaxias, que poco a poco se quedarán quietas y muy lentamente, comenzaran a moverse en el sentido inverso; correrán Big Crunch. Se formará una enorme concentración de materia de energía y densidad infinitas. Habrá dejado de existir el espacio y el tiempo. Nacerá una singularidad que, seguramente, dará lugar a otro Big Bang. Todo empezará de Así las cosas, no parece que el futuro de la Humanidad sea muy alentador. Claro que los optimistas nos hablan de hiperespacio y universos paralelos a los que, ¡Quién pudiera contestar a eso!

¿Es viejo el universo?

“Las cuatro edades del hombre: Lager, Aga, Saga y Gaga”.

Anónimo.

Si el Universo fuese más jóven, amigos míos, entonces nosotros no estaríamos aquí.

emilio silvera

Sep

17

Divagando sin rumbo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

No siempre podemos explicar el por qué de las cosas, y, como nuestra curiosidad es grande, tratamos de desvelar esos profundos secretos que la Naturaleza esconde. La pena es que, no todos sienten la necesidad de saber, Claro que, habría que tener en cuenta las circunstancias que rodean a cada cual, y, veríamos que, nada se les puede exigir a todos aquellos que tienen otros problemas cercanos que solventar.

Todos deberíamos tener un mínimo de conocimientos sobre las cuestiones importantes de nuestro mundo y nuestro universo. Saber cuestiones básicas como el por qué brillan las estrellas, cómo se expande el universo y que la Tierra es una nave espacial que nos lleva en un viaje alrededor del Sol a 30 Km/s.

No puedo olvidar la fascinación que sentí (sin entenderlo) cuando vi por vez primera ante mis ojos E = mc2, su sencillez y la enormidad del mensaje que encierra, me dejaron totalmente sorprendido y al mismo tiempo, maravillado.

Pues bien, lo mismo que me ocurrió a mí, seguramente le ocurrirá a muchos otros si les damos la oportunidad de conocer, de saber sobre las cosas que les rodea y con las que conviven, sin que tengan la menor idea de qué son y cómo funcionan. La gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares… creo que todo esto, sin tecnicismos ni profundidades científicas, puede ser explicado para dar un conocimiento básico que, al menos, evite la actual ignorancia, y para conseguirlo, el único camino es la divulgación.

El Universo tiene memoria y nos habla continuamente de ella. Nosotros, sólo debemos escuchar con atención. Al menos, eso es lo que dice mii amigo José Manuel (alguien muy especial), está empeñado en celebrar reuniones periódicas en las que podamos hablar de todos estos temas. No se encuentra mucho apoyo oficial que subvencione, en este sentido, una actividad que al desarrollarla no se sienta uno humillado asediado por los pocos medios que, al final, da al traste con cualquier iniciativa que trate de divulgar la ciencia y llevarla a todos de manera gratuita.

No pocas veces, he tenido la sensación de hablar directamente a la Naturaleza, ya que… ¡Nadie me responde!

He dado algunas charlas de este tipo, y en personas mayores corrientes no versadas, es difícil crear en una hora una situación que les interese. Te miran sin ver. No se les nota interés alguno, e incluso, no es raro oír algún bostezo o ver alguna que otra cabezada de los intelectuales del público.

Recuerdo con satisfacción una charla que di a los chavales de segundo de bachiller de ciencia. Éstos sí que, a los diez minutos de empezar mi charla, estaban enganchados en los átomos, en la formación de las estrellas y en las fuerzas fundamentales del universo. La charla estaba prevista de 9 a 10. Tardó algo más, hasta las 12. Durante la misma se fueron agregando profesores y personal diverso y, al finalizar, les pregunté si tenían dudas sobre lo que se había tratado. Aquello duró hasta las 14 horas. Un sin fin de preguntas me bombardeó desde los alumnos y los profesores. Fue divertido, y creo que también instructivo.

La osadía del ignorante no tiene límites. Recuerdo que hace años, estando por motivos de trabajo en Madrid, al regresar a mi hotel, sito frente al Congreso de los Diputados, vi un movimiento de gente inusual y pregunté. Se trataba de un congreso de astrónomos y astrofísicos. No teniendo mejor cosa que hacer, y como el tema me interesaba, me procuré la manera de acceder al salón preparado a tal efecto, y asistí a unas intervenciones muy interesantes.

En el coloquio final, los conferenciantes contestaban las preguntas, y ni corto ni perezoso pregunté: “¿No es posible que el universo, al terminar pueda hacerlo como un enorme agujero negro que lo abarque todo?” Aquel amable caballero miró algo sorprendido hacia el lugar donde tan campechano me encontraba cómodamente sentado en mi confortable butaca (también giraron sus cabezas hacia mí los que me rodeaban), y me preguntó a su vez, “¿En qué se basa usted para preguntar eso?”. Mi respuesta, al parecer, les hizo gracia, y todo quedó en una anécdota simpática. Yo contesté.

“Según he leído en alguna parte, en el corazón de nuestra galaxia habita un enorme agujero negro que se traga todo aquello que se le pueda acercar, engullendo la materia de objetos como estrellas que lo hace más grande y más poderoso.

Si estos monstruos estelares son el resultado final de las estrellas supermasivas, tienen que existir a cientos de miles por el universo. Y si todos se tragan la materia circundante, ¿por qué no llegará un momento en que se traguen los unos a los otros creando un enorme agujero negro con la materia de todo el universo?”

Aunque parezca mentira, mi pregunta fue la causante de una enorme discusión. Unos estaban a favor y otros en contra de mi idea. Por mi parte, llegó un momento que cansado me marché a dormir; tenía que madrugar. Pero aquello fue muy divertido.

No deberíamos sorprendernos por nada, nuestro cerebro se encuentra entre los objetos más complicados del universo y es sin duda una de las estructuras más notables que haya producido la evolución.

La percepción, los sentidos y los pensamientos… Para poder entender la conciencia como proceso es preciso que entendamos cómo funciona nuestro cerebro, su arquitectura y desarrollo con sus funciones dinámicas. Lo que no está claro es que la conciencia se encuentre causalmente asociada a ciertos procesos cerebrales pero no a otros.

El cerebro humano es especial; su conectividad, su dinámica, su forma de funcionamiento, su relación con el cuerpo y con el mundo exterior, no se parece a nada que la ciencia conozca. Tiene un carácter único y ofrecer una imagen fidedigna del cerebro no resulta nada fácil; es un reto tan extraordinario que no estamos preparados para cumplir en este momento. Estamos lejos de ofrecer esa imagen completa, y sólo podemos dar resultados parciales de esta enorme maravilla de la naturaleza.

Nuestro cerebro adulto, con poco más de 1 Kg de peso, contiene unos cien mil millones de células nerviosas o neuronas. La parte o capa ondulada más exterior o corteza cerebral, que es la parte del cerebro de evolución más reciente, contiene alrededor de treinta millones de neuronas y un billón de conexiones o sinapsis. Si contáramos una sinapsis cada segundo, tardaríamos 32 millones de años en acabar el recuento. Si consideramos el número posible de circuitos neuronales, tendremos que habérnoslas con cifras hiperastronómicas. Un 10 seguido de, al menos, un millón de ceros (en comparación, el número de partículas del universo conocido asciende a “tan sólo” un 10 seguido de 79 ceros). ¡A que va a resultar que no somos tan insignificantes!

Con tan enorme cantidad de circuitos neuronales, ¿cómo no vamos a ser capaces de descifrar todos los secretos de nuestro universo? ¿De qué seremos capaces cuando podamos disponer de un rendimiento cerebral del 80 ó 90 por ciento?

El límite de lo que podremos conseguir tiene un horizonte muy lejano. Desde hablar sin palabras sonoras a la (no es broma) auto-transportación. Si somos pura energía pensante, no habrá límite alguno; el cuerpo que ahora nos lleva de un lugar a otro, ya no será necesario, y como los fotones que no tienen masa, podremos desplazarnos a velocidades lumínicas.

Creo que estoy corriendo demasiado en el tiempo, volvamos a la realidad. A veces mi mente se dispara. Lo mismo visito mundos extraordinarios con mares luminosos de neón líquido poblados por seres transparentes, que viajo a galaxias muy lejanas pobladas de estrellas de fusión fría circundadas por nubes doradas compuestas de antimateria en la que, los positrones medio congelados, se mueven lentamente formando un calidoscopio de figuras alucinantes de mil colores. ¡La mente, qué tesoro!

Hacer realidad los pensamientos, tener la llave que abre todas las puertas… ¡Se conseguirá alguna vez!

Cuando seamos capaces de convertir en realidad todo aquello en lo que podamos pensar, entonces, habremos alcanzado la meta.

Para eso aún falta un poco, sin embargo, nosotros tenemos mucho tiempo por delante. Dejamos lo que logramos descubrir a los que nos siguen, ellos a los que vendrán después, y así hasta el infinito.

El mundo físico se representa gobernado de acuerdo a leyes matemáticas (hay muchas opiniones a favor). Desde este punto de vista, todo lo que hay en el universo físico está realmente gobernado en todos sus detalles por principios matemáticos, quizá por ecuaciones tales como las que trataremos en los capítulos que en otra de mis libretas de ciencia tendré la oportunidad de ofrecer.

Lo más seguro es que la descripción real del mundo físico esté pendiente de matemáticas futuras, aún por descubrir, fundamentalmente distintas de las que ahora tenemos. Llegarán nuevos Gauss, Riemann, Euler, Ramanujan, etc. que, con sus nuevas ideas, transformarán el pensamiento matemático.

Srinivasa Aiyangar Ramanujan

Antes tendremos que haber descifrado las funciones modulares de los cuadernos perdidos de Ramanujan, o por ejemplo, el verdadero significado del número 137, ése número puro adimensional que encierra los misterios del electrón (e) – electromagnetismo –, de la constante de Planck (h) – el cuando te acción – y de la luz (c) – la relatividad –.

La conjetura de Poiuncaré tiene que ver con las matemáticas topológicas, sí, esas que ponen los pelos de las cejas de punta a los físicos. Pocos la entienden. Perelman la resolvió después de más de 100 años.

Los resultados son lentos, no se avanza con la rapidez que todos deseamos. Poincaré expuso su conjetura y ahora, más de un siglo después, Perelman la ha resuelto. Riemann expuso su geometría del espacio curvo, y hasta 60 años más tarde no fue descubierta por Einstein para hacer posible su formulación de la relatividad general, donde describe cómo las grandes masas distorsionan el espacio y el tiempo por medio de la fuerza de gravedad que generan.

La topología nos dice que, si el objeto de estira, encoje o se aplasta, sus circunstancias esenciales siguen inmutables.

Pensar en las complejas matemáticas topológicas requeridas por la teoría de supercuerdas puede producir incomodidad en muchas personas que, aún siendo físicos, no están tan capacitados para entender tan profundas ideas (me incluyo).

Bernhard Riemann introdujo muchas nuevas ideas y fue uno de los más grandes matemáticos. En su corta vida (1826 – 1866) propuso innumerables propuestas matemáticas que cambiaron profundamente el curso del pensamiento de los números en el planeta Tierra, como el que subyace en la teoría relativista en su versión general de la gravedad, entre otras muchas (superficie de Riemann, etc.). Riemann les enseñó a todos a considerar las cosas de un modo diferente.

La superficie de Riemann asociada a la función holomorfa “tiene su propia opinión” y decide por sí misma cuál debería ser el, o mejor, su dominio, con independencia de la región del plano complejo que nosotros podamos haberle asignado inicialmente.

Podríamos encontrar otros muchos tipos de superficies de Riemann.

Este bello concepto desempeña un papel importante en algunos de los intentos modernos de encontrar una nueva base para la física matemática (muy especialmente en la teoría de cuerdas), y al final, seguramente descubrirá el mensaje que encierra.

El caso de las superficies de Riemann es fascinante, aunque desgraciadamente sólo es para iniciados. Proporcionaron los primeros ejemplos de la noción general de variedad, que es un espacio que puede pensarse “curvado” de diversas maneras, pero que localmente (por ejemplo, en un entorno pequeño de cualquiera de sus puntos), parece un fragmento de espacio euclídeo ordinario.

La esfera de Riemann, superficie de Riemann compacta, el teorema de la aplicación de Riemann, las superficies de Riemann y aplicaciones complejas… He tratado de exponer en unas líneas la enorme importancia de este personaje para las matemáticas en general y la geometría en particular, y para la física.

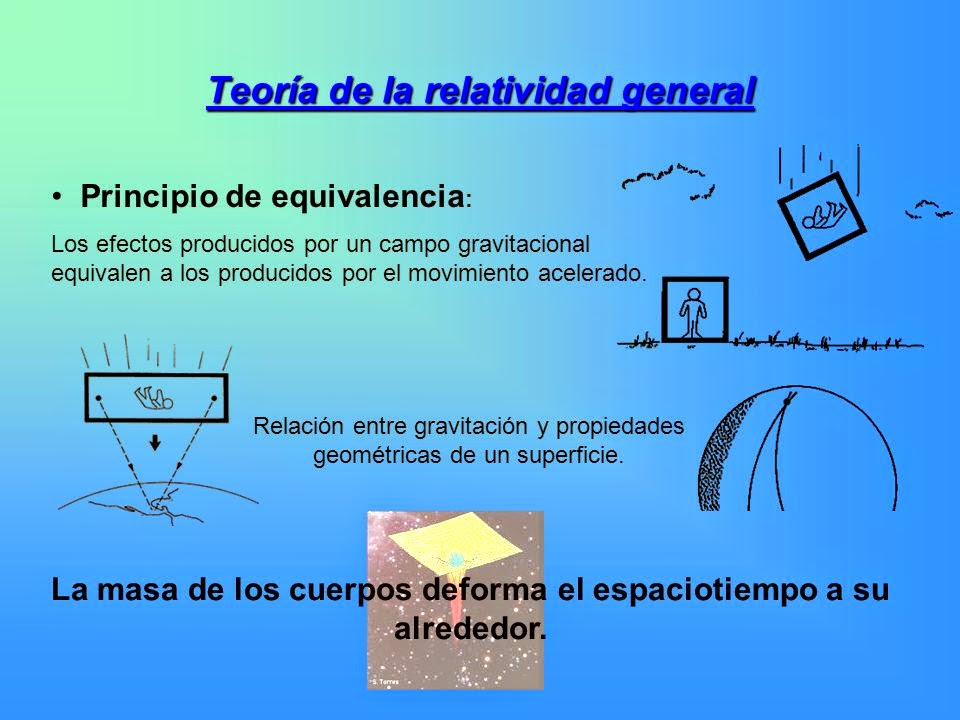

En escritos anteriores consideramos dos aspectos de la relatividad general de Einstein, a saber, el principio de la relatividad, que nos dice que las leyes de la física son ciegas a la distinción entre reposo y movimiento uniforme; y el principio de equivalencia, que nos dice de qué forma sutil deben modificarse estas ideas para englobar el campo gravitatorio.

Ahora hay que hablar del tercer ingrediente fundamental de la teoría de Einstein, que está relacionada con la finitud de la velocidad de la luz. Es un hecho notable que estos tres ingredientes básicos puedan remontarse a Galileo; en efecto, parece que fue también Galileo el primero que tuvo una expectativa clara de que la luz debería viajar con velocidad finita, hasta el punto de que intentó medir dicha velocidad. El método que propuso (1638), que implica la sincronización de destellos de linternas entre colinas distantes, era, como sabemos hoy, demasiado tosco. Él no tenía forma alguna de anticipar la extraordinaria velocidad de la luz.

Parece que tanto Galileo como Newton tenían poderosas sospechas respecto a un profundo papel que conecta la naturaleza de la luz con las fuerzas que mantienen la materia unida.

Bueno, en esta ocasion como en otras, empiezo con un tema y termino0 con otro distinto y, desde luego, cuando se escribe sabemos el comienzxo y casi nunca, somo dueño del final.

emilio silvera

Sep

16

¡La curiosidad! Nos lleva al conocimiento de las cosas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Queriendo saber ~

Clasificado en Queriendo saber ~

Comments (2)

Comments (2)

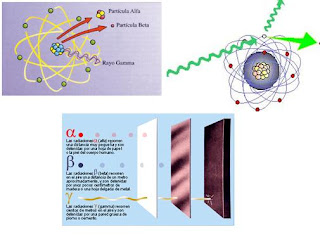

Poco tiempo después resultó evidente que existían otras subpartículas en el interior del átomo. Cuando Becquerel descubrió la radiactividad, identificó como emanaciones constituidas por electrones algunas de las radiaciones emitidas por sustancias radiactivas. Pero también quedaron al descubierto otras emisiones. Los Curie en Francia y Ernest Rutherford en Inglaterra detectaron una emisión bastante menos penetrante que el flujo electrónico. Rutherford la llamó rayos alfa, y denominó rayos beta a la emisión de electrones.

Los electrones volantes constitutivos de esta última radiación son, individualmente, partículas beta. Así mismo, se descubrió que los rayos alfa estaban formados por partículas, que fueron llamadas partículas alfa. Como ya sabemos, alfa y beta son las primeras letras del alfabeto griego y se escriben con los gráficos α y β.

Entretanto, el químico francés Paul Ulrico Villard descubría una tercera forma de emisión radiactiva, a la que dio el nombre de rayos gamma, es decir, la tercera letra del alfabeto griego (γ). Pronto se identificó como una radiación análoga a los rayos X, aunque de menor longitud de onda.

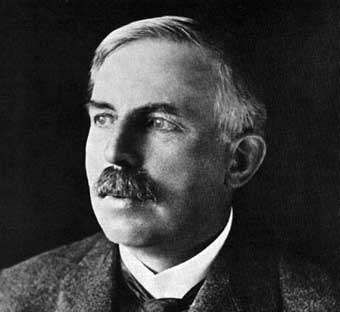

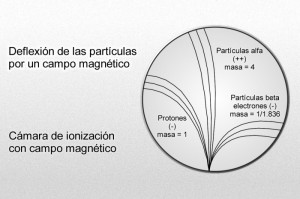

Mediante sus experimentos, Rutherford comprobó que un campo magnético desviaba las partículas alfacon mucho menos fuerza que las partículas beta. Por añadidura, las desviaba en dirección opuesta, lo cual significaba que la partícula alfa tenía una carga positiva, es decir, contraria a la negativa del electrón. La intensidad de tal desviación permitió calcular que la partícula alfa tenía como mínimo una masa dos veces mayor que la del hidrogenión, cuya carga positiva era la más pequeña conocida hasta entonces.

En 1.909, Rutherford pudo aislar las partículas alfa. Puso material radiactivo en un tubo de vidrio fino rodeado por vidrio grueso, e hizo el vacío entre ambas superficies. Las partículas alfa pudieron atravesar la pared fina, pero no la gruesa, lo que dio lugar a que las partículas quedaran aprisionadas entre ambas, y Rutherford recurrió entonces a la descarga eléctrica para excitar las partículas alfa, hasta llevarlas a la incandescencia. Entonces mostraron los rayos espectrales del helio.

Hay pruebas de que laspartículas alfa producidas por sustancias radiactivas en el suelo constituyen el origen del helio en los pozos de gas natural. Si la partícula alfa es helio, su masa debe ser cuatro veces mayor que la del hidrógeno. Ello significa que la carga positiva de éste último equivale a dos unidades, tomando como unidad la carga del hidrogenión.

Más tarde, Rutherford identificó otra partícula positiva en el átomo. A decir verdad, había sido detectada y reconocida ya muchos años antes. En 1.886, el físico alemán Eugen Goldstein, empleando un tubo catódico con un cátodo perforado, descubrió una nueva radiación que fluía por los orificios del cátodo en dirección opuesta a la de los rayos catódicos. La denominó rayos canales.

Part of Astronomy that study physical and chemical characteristics of heavenly bodies. Astrophysics is the most important part of Astronomy at the present time owing to advance of modern physics. Doppler- Fizeau´s effect, Zeeman´s effect, quantum theories and thermonuclear reactions applied to study of heavenly bodies have permitted to discover the solar magnetic field, study stellar radiations and their processes of nuclear fusion, and determine radial velocity of stars, etc. Electromagnetic radiation of heavenly bodies permits to make spectrum analysis of themselves, and they are the principal fountain of information in this part of Astronomy

En 1.902, esta radiación sirvió para detectar por vez primera el efecto Doppler-Fizeau respecto a las ondas luminosas de origen terrestre. El físico alemán de nombre Johannes Stara orientó un espectroscopio de tal forma que los rayos cayeron sobre éste, revelando la desviación hacia el violeta. Por estos trabajos se le otorgó el premio Nobel de Física en 1.919.

Puesto que los rayos canales se mueven en dirección opuesta a los rayos catódicos de carga negativa, Thomson propuso que se diera a esta radiación el nombre de rayos positivos. Entonces se comprobó que las partículas de rayos positivos podían atravesar fácilmente la materia. De aquí que fuesen considerados, por su volumen, mucho más pequeños que los iones corrientes o átomos. La desviación determinada, en su caso, por un campo magnético, puso de relieve que la más ínfima de estas partículas tenía carga y masa similares a los del hidrogenión, suponiendo que este ión contuviese la misma unidad posible de carga positiva.

Por consiguiente se dedujo que la partícula del rayo positivo era la partícula positiva elemental, o sea, el elemento contrapuesto al electrón; Rutherford lo llamó protón (del neutro griego proton, “lo primero”).

Desde luego, el protón y el electrón llevan cargas eléctricas iguales, aunque opuestas; ahora bien, la masa del protón, referida al electrón, es 1.836 veces mayor (como señalo en el gráfico anterior).

Parecía probable pues que el átomo estuviese compuesto por protones y electrones, cuyas cargas se equilibraran entre sí. También parecía claro que los protones se hallaban en el interior del átomo y no se desprendían, como ocurría fácilmente con los electrones. Pero entonces se planteó el gran interrogante: ¿cuál era la estructura de esas partículas en el átomo?

El núcleo atómico

El propio Rutherford empezó a vislumbrar la respuesta. Entre 1.906 y 1.908 (hace ahora un siglo) realizó constantes experimentos disparando partículas alfa contra una lámina sutil de metal (como oro o platino), para analizar sus átomos. La mayor parte de los proyectiles atravesaron la barrera sin desviarse (como balas a través de las hojas de un árbol), pero no todos. En la placa fotográfica que le sirvió de blanco tras el metal, Rutherford descubrió varios impactos dispersos e insospechados alrededor del punto central. Comprobó que algunas partículas habían rebotado. Era como si en vez de atravesar las hojas, algunos proyectiles hubiesen chocado contra algo más sólido. Rutherford supuso que aquella “balas” habían chocado contra una especie de núcleo denso, que ocupaba sólo una parte mínima del volumen atómico y ese núcleo de intensa densidad desviaban los proyectiles que acertaban a chocar contra él. Ello ocurría en muy raras ocasiones, lo cual demostraba que los núcleos atómicos debían ser realmente ínfimos, porque un proyectil había de encontrar por fuerza muchos millones de átomos al atravesar la lámina metálica.

Era lógico suponer, pues, que los protones constituían ese núcleo duro. Rutherford representó los protones atómicos como elementos apiñados alrededor de un minúsculo “núcleo atómico” que servía de centro (después de todo eso, hemos podido saber que el diámetro de ese núcleo equivale a algo más de una cienmilésima del volumen total del átomo).

En 1.908 se concedió a Rutherford el premio Nobel de Química por su extraordinaria labor de investigación sobre la naturaleza de la materia. Él fue el responsable de importantes descubrimientos que permitieron conocer la estructura de los átomos en esa primera avanzadilla.

Desde entonces se pueden describir con términos más concretos los átomos específicos y sus diversos comportamientos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno posee un solo electrón. Si se elimina, el protónrestante se asocia inmediatamente a alguna molécula vecina; y cuando el núcleo desnudo de hidrógeno no encuentra por este medio un electrón que participe, actúa como un protón (es decir, una partícula subatómica), lo cual le permite penetrar en la materia y reaccionar con otros núcleos si conserva la suficiente energía.

El helio, que posee dos electrones, no cede uno con tanta facilidad. Sus dos electrones forman un caparazón hermético, por lo cual el átomo es inerte. No obstante, si se despoja al helio de ambos electrones, se convierte en una partícula alfa, es decir, una partícula subatómica portadora de dos unidades de carga positiva.

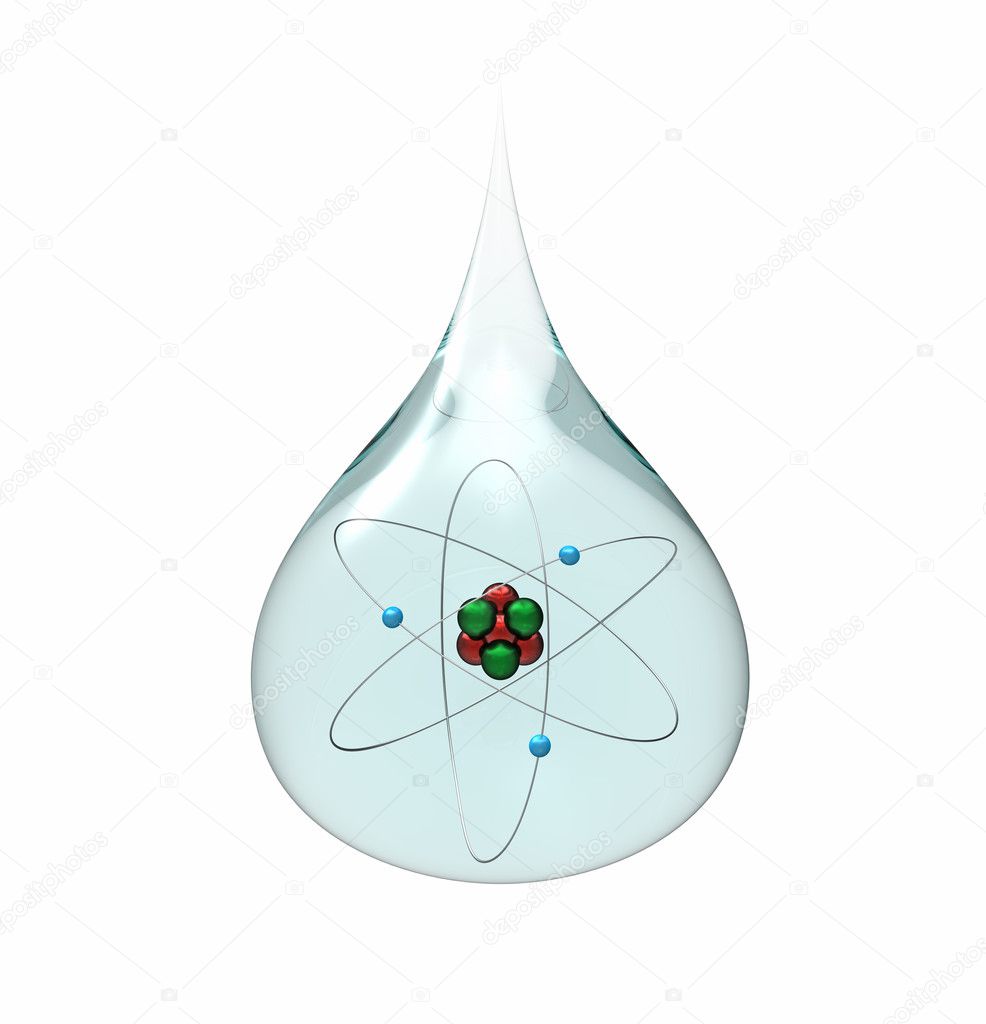

Con tres electrones, el litio es el elemento sólido más ligero

Gota de agua con el átomo de Litio

Hay un tercer elemento, el litio, cuyo átomo tiene tres electrones. Si se despoja de uno o dos, se transforma en ión, y si pierde los tres, queda reducida a un núcleo desnudo, con una carga positiva de tres unidades.

Las unidades de carga positiva en el núcleo atómico deben ser numéricamente idénticas a los electronesque contiene por norma, pues el átomo suele ser un cuerpo neutro, y esta igualdad de lo positivo con lo negativo es el equilibrio. De hecho, los números atómicos de sus elementos se basan en sus unidades de carga positiva, no en las de carga negativa, porque resulta fácil hacer variar el número de electronesatómicos dentro de la formación iónica, pero en cambio se encuentran grandes dificultades si se desea alterar el número de sus protones.

Apenas esbozado este esquema de la construcción atómica, surgieron nuevos enigmas. El número de unidades con carga positiva en un núcleo no equilibró, en ningún caso, el peso nuclear ni la masa, exceptuando el caso del átomo de hidrógeno. Para citar un ejemplo, se averiguó que el núcleo de helio tenía una carga positiva dos veces mayor que la del núcleo de hidrógeno; pero como ya se sabía, su masa era cuatro veces mayor que la de este último. Y la situación empeoró progresivamente a medida que se descendía por la tabla de elementos, e incluso cuando se alcanzó el uranio, se encontró un núcleo con una masa igual a 238 protones, pero una carga que equivalía sólo a 92.

¿Cómo era posible que un núcleo que contenía cuatro protones (según se suponía el núcleo de helio) tuviera sólo dos unidades de carga positiva? Según la más simple y primera conjetura emitida, la presencia en el núcleo de partículas cargadas negativamente y con peso despreciable neutralizaba dos unidades de carga. Como es natural, se pensó también en el electrón. Se podría componer el rompecabezas si se suponía que en núcleo de helio estaba integrado por cuatro protones y dos electronesneutralizadores, lo cual deja libre una carga positiva neta de dos, y así sucesivamente, hasta llegar al uranio, cuyo núcleo tendría, pues, 238 protones y 146 electrones, con 92 unidades libres de carga positiva. El hecho de que los núcleos radiactivos emitieran electrones (según se había comprobado ya, por ejemplo, en el caso de las partículas beta), reforzó esta idea general. Dicha teoría prevaleció durante más de una década, hasta que por caminos indirectos, llegó una respuesta mejor como resultado de otras investigaciones.

Pero entre tanto se habían presentado algunas objeciones rigurosas contra dicha hipótesis. Por lo pronto, si el núcleo estaba constituido esencialmente de protones, mientras que los ligeros electrones no aportaban prácticamente ninguna contribución a la masa, ¿cómo se explicaba que las masas relativas de varios núcleos no estuvieran representadas por número enteros? Según los pesos atómicos conocidos, el núcleo del átomo cloro, por ejemplo, tenía una masa 35’5 veces mayor que la del núcleo de hidrógeno. ¿Acaso significaba esto que contenía 35’5 protones? Ningún científico (ni entonces ni ahora) podía aceptar la existencia de medio protón.

Este singular interrogante encontró una respuesta incluso antes de solventar el problema principal, y ello dio lugar a una interesante historia.

Isótopos; construcción de bloques uniforme,

Allá por 1.816, el físico inglés William Prout había insinuado ya que el átomo de hidrógeno debía entrar en la constitución de todos los átomos. Con el tiempo se fueron desvelando los pesos atómicos, y la teoría de Prout quedó arrinconada, pues se comprobó que muchos elementos tenían pesos fraccionarios (para lo cual se tomó el oxígeno, tipificado al 16). El cloro, según dije antes, tiene un peso atómico aproximado de 35’5, o para ser exactos, 35’457. otros ejemplos son el antimonio, con un peso atómico de 121’75, el galio con 137’34, el boro con 10’811 y el cadmio con 112’40.

Hacia principios de siglo se hizo una serie de observaciones desconcertantes, que condujeron al esclarecimiento. El inglés William Crookes (el del tubo Crookes) logró disociar del uranio una sustancia cuya ínfima cantidad resultó ser mucho más radiactiva que el propio uranio. Apoyándose en su experimento, afirmó que el uranio no tenía radiactividad, y que ésta procedía exclusivamente de dicha impureza, que él denominó uranio X. Por otra parte, Henri Becquerel descubrió que el uranio purificado y ligeramente radiactivo adquiría mayor radiactividad con el tiempo, por causas desconocidas. Si se deja reposar durante algún tiempo, se podía extraer de él repetidas veces uranio activo X. Para decirlo de otra manera, por su propia radiactividad, el uranio se convertía en el uranio X, más radiactivo aún.

Por entonces, Rutherford, a su vez, separó del torio un torio X muy radiactivo, y comprobó también que el torio seguía produciendo más torio X. Hacia aquellas fechas se sabía ya que el más famoso de los elementos radiactivos, el radio, emitía un gas radiactivo, denominado radón. Por tanto, Rutherford y su ayudante, el químico Frederick Soddy, dedujeron que durante la emisión de sus partículas los átomos radiactivos se transformaron en otras variedades de átomos radiactivos.

El material radiactivo llega a producir mutaciones.

La exposición a material radioactivo tras el desastre de Fukushima causó mutaciones en las mariposas de Japón, según un nuevo estudio.

Varios químicos que investigaron tales transformaciones lograron obtener un surtido muy variado de nuevas sustancias, a las que dieron nombres tales como radio A, radio B, mesotorio I, mesotorio II y actinio C. Luego los agruparon todos en tres series, de acuerdo con sus historiales atómicos. Una serie se originó del uranio disociado; otra del torio, y la tercera del actinio (si bien más tarde se encontró un predecesor del actinio, llamado protactinio).

En total se identificaron unos cuarenta miembros de esas series, y cada uno se distinguió por su peculiar esquema de radiación. Pero los productos finales de las tres series fueron idénticos: en último término, todas las cadenas de sustancias conducían al mismo elemento, el plomo.

Ahora bien, esas cuarenta sustancias no podían ser, sin excepción, elementos disociados. Entre el uranio (92) y el plomo (82) había sólo diez lugares en la tabla periódica, y todos ellos, salvo dos, pertenecían a elementos conocidos.

Hay que huir de los desechos radiactivos que causan la actividad del hombre

En realidad, los químicos descubrieron que aunque las sustancias diferían entre sí por su radiactividad, algunas tenían propiedades químicas idénticas. Por ejemplo, ya en 1.907 los químicos americanos Herbert Newby McCoy y W. H. Ross descubrieron que el radiotorio (uno entre los varios productos de la desintegración del torio) mostraba el mismo comportamiento químico que el torio, y el radio D, el mismo que el plomo, tanto que a veces era llamado radioplomo. De todo lo cual se infirió que tales sustancias eran en realidad variedades de mismo elemento: el radiotorio, una forma de torio; el radioplomo, un miembro de una familia de plomos; y así sucesivamente.

En 1.913, Soddy esclareció esta idea y le dio más amplitud. Demostró que cuando un átomo emitía una partícula alfa, se transformaba en un elemento que ocupaba dos lugares más abajo en la lista de elementos, y que cuando emitía una partícula beta, ocupaba, después de su transformación, el lugar inmediatamente superior. Con arreglo a tal norma, el radiotorio descendía en la tabla hasta el lugar del torio, y lo mismo ocurría con las sustancias denominadas uranio X y uranio Y, es decir, que los tres serían variedades del elemento 90. Así mismo, el radio D, el radio B, el torio B y el actinio B compartirían el lugar del plomo como variedades del elemento 82.

Soddy dio el nombre de isótopos (del griego iso y topos, “el mismo lugar”) a todos los miembros de una familia de sustancias que ocupaban el mismo lugar en la tabla periódica. En 1.921 se le concedió el premio Nobel de Química.

El modelo protón–electrón del núcleo concordó perfectamente con la teoría de Soddy sobre los isótopos. Al retirar una partícula alfa de un núcleo, se reducía en dos unidades la carga positiva de dicho núcleo, exactamente lo que necesitaba para bajar dos lugares en la tabla periódica. Por otra parte, cuando el núcleo expulsaba un electrón (partícula beta), quedaba sin neutralizar un protón adicional, y ello incrementaba en una unidad la carga positiva del núcleo, lo cual era como agregar una unidad al número atómico, y por tanto, el elemento pasaba a ocupar la posición inmediatamente superior en la tabla periódica de los elementos. ¡Maravilloso!

¿Cómo se explica que cuando el torio se descompone en radiotorio después de sufrir no una, sino tres desintegraciones, el producto siga siendo torio? Pues bien, en este proceso el átomo de torio pierde una partícula alfa, luego una partícula beta, y más tarde una segunda partícula beta. Si aceptamos la teoría sobre el bloque constitutivo de los protones, ello significa que el átomo ha perdido cuatro electrones (dos de ellos contenidos presuntamente en la partícula alfa) y cuatro protones. (La situación actual difiere bastante de este cuadro, aunque en cierto modo, esto no afecta al resultado).

El núcleo de torio constaba inicialmente (según se suponía) de 232 protones y 142 electrones. Al haber perdido cuatro protones y otros cuatro electrones, quedaba reducido a 228 protones y 138 electrones. No obstante, conservaba todavía el número atómico 90, es decir, el mismo de antes.

El torio en estado natural

Así pues, el radiotorio, a semejanza del torio, posee 90 electrones planetarios, que giran alrededor del núcleo. Puesto que las propiedades químicas de un átomo están sujetas al número de sus electronesplanetarios, el torio y el radiotorio tienen el mismo comportamiento químico, sea cual fuere su diferencia en peso atómico (232 y 228 respectivamente).

Los isótopos de un elemento se identifican por su peso atómico, o número másico. Así, el torio corriente se denomina torio 232, y el radiotorio, torio 228. Los isótopos radiactivos del plomo se distinguen también por estas denominaciones: plomo 210 (radio D), plomo 214 (radio B), plomo 212 (torio B) y plomo 211 (actinio B).

.. y como el isótopo no es estable y se va desintegrando con lo que su proporción en el total de átomos de carbono contenidos en los restos disminuye.

Se descubrió que la noción de isótopo podía aplicarse indistintamente tanto a los elementos estables como a los radiactivos. Por ejemplo, se comprobó que las tres series radiactivas anteriormente mencionadas terminaban en tres formas distintas de plomo. La serie del uranio acababa en plomo 206, la del torio en plomo 208 y la del actinio en plomo 207. cada uno de estos era un isótopo estable y corriente del plomo, pero los tres plomos diferían por su peso atómico.

Mediante un dispositivo inventado por cierto ayudante de J. J. Thomson, llamado Francis William Aston, se demostró la existencia de los isótopos estables. En 1.919, Thomson, empleando la versión primitiva de aquel artilugio, demostró que el neón estaba constituido por dos variedades de átomos: una cuyo número de masa era 20, y otra con 22. El neón 20 era el isótopo común; el neón 22 lo acompañaba en la proporción de un átomo cada diez. Más tarde se descubrió un tercer isótopo, el neón 21, cuyo porcentaje en el neón atmosférico era de un átomo por cada 400.

distintos isótopos

Entonces fue posible, al fin, razonar el peso atómico fraccionario de los elementos. El peso atómico del neón (20, 183) representaba el peso conjunto de los tres isótopos, de pesos diferentes, que integraban el elemento en su estado natural. Cada átomo individual tenía un número másico entero, pero el promedio de sus masas (el peso atómico) era un número fraccionario.

Aston procedió a mostrar que varios elementos estables comunes eran, en realidad, mezclas de isótopos. Descubrió que el cloro, con un peso atómico fraccionario de 35’453, estaba constituido por el cloro 35 y el cloro 37, en la proporción de cuatro a uno. En 1.922 se le otorgó el premio Nobel de Química.

En el discurso pronunciado al recibir el premio, Aston predijo la posibilidad de aprovechar la energía almacenada en el núcleo atómico, vislumbrando ya las futuras y nefastas bombas y centrales nucleares. Allá por 1.935, el físico canadiense Arthur Jeffrey Dempster empleó el instrumento de Aston para avanzar sensiblemente en esa dirección; demostró que 993 de cada 1.000 átomos de uranio eran de uranio 238 (no válido para combustible nuclear). Y muy pronto se haría evidente el profundo significado de tal descubrimiento.

Sí, sólo el 7 por 1000 del uranio existente en la Tierra, es combustible nuclear, es decir, Uranio 235. El resto, es Uranio 238 que hay que reciclarlo en un Acelerador Generador para convertirlo en Plutonio 239 que nos sirva como combustible nuclaer de fisión.

Así, después de estar siguiendo huellas falsas durantes un siglo, se reivindicó definitivamente la teoría de Prout. Los elementos estaban constituidos por bloques estructurales uniformes; si no átomos de hidrógeno, sí, por lo menos, unidades con masa de hidrógeno.

¿Qué no será capaz de inventar el hombre para descubrir los misterios de la naturaleza?

emilio silvera

Totales: 75.642.139

Totales: 75.642.139 Conectados: 70

Conectados: 70