Sep

14

Planetas infernales

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Otros mundos ~

Clasificado en Otros mundos ~

Comments (0)

Comments (0)

ASTROFÍSICA

El planeta WASP-19b, a 1.000 años luz, alcanza temperaturas de más de 1.700ºC

Detectan por primera vez un óxido metálico fuera del Sistema Solar

Reportaje de Prensa

Encuentran óxido de titanio en la atmósfera de un ‘júpiter caliente’

El hallazgo abre la puerta a estudiar con más detalle la composición de los exoplanetas

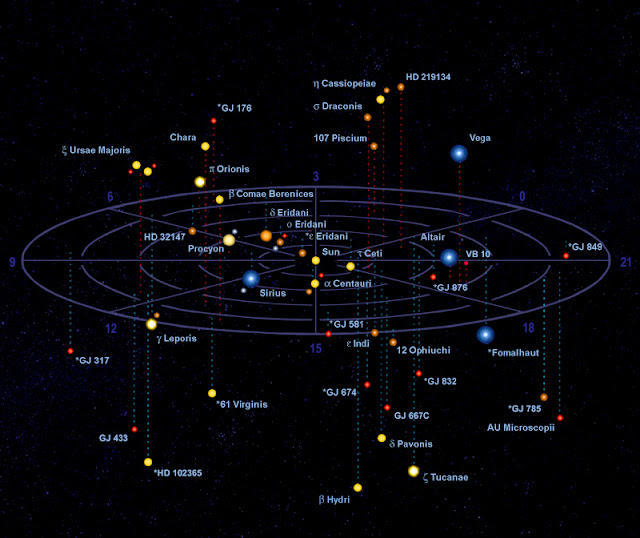

Más de 3.000 exoplanetas encontrados hasta ahora…y sumando

El planeta extrasolar WASP-19b fue descubierto en 2009 y, desde el principio, llamó la atención de los científicos debido a lo cerca que está de su estrella. Tan próximo está que sólo tarda 19 horas en orbitarla, lo que lo convierte en el planeta con el periodo orbital más corto observado hasta ahora fuera del Sistema Solar. La proximidad con su estrella hace que se trate de un mundo infernal, con temperaturas de unos 1.700º C.

En 2013 las observaciones realizadas con el telescopio Hubble permitieron detectar moléculas de agua en este gigante gaseoso, situado a unos 1.000 años luz de la Tierra. Los científicos han seguido investigando su composición química y, ahora, este planeta vuelve a ser noticia porque en él han detectado por primera vez un óxido metálico en su atmósfera. En concreto, óxido de titanio. También han encontrado pequeñas cantidades de sodio y han confirmado la presencia de agua, además de detectar una especie de neblina que lo envuelve.

El estudio, en el que participa Antonio Claret, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), se publica esta semana en la revista Naturey, según sus autores, abre la puerta al estudio en detalle de la química atmosférica en planetas extrasolares, es decir, aquellos que están fuera del Sistema Solar. “Este estudio abre un nuevo camino porque pensábamos que la detección de estos óxidos metálicos era prácticamente imposible, pero hemos demostrado que podemos hacerlo”, explica Claret en conversación telefónica.

En esta ocasión han utilizado el Telescopio Muy Grande (Very Large Telescope) que el Observatorio Europeo Austral (ESO) tiene en Chile. El instrumento empleado para las observaciones realizadas entre noviembre de 2014 y febrero de 2016 se llama FORS2 y permite obtener información sobre la composición química, la temperatura y la presión atmosférica. “Es un instrumento muy versátil”, afirma Claret.

WASP-19b pertenece a una categoría de planetas denominada júpiter calienteporque sus tamaños son comparables al de Júpiter pero están mucho más cerca de su estrella que Júpiter del Sol. “La estrella madre, WASP-19, es de tipo solar. Tiene el 90% de la masa solar y la temperatura de sus capas exteriores es de 5.600º Kelvin, muy parecida a la del Sol, que es de 5.800ºK. Sin embargo, tiene una peculiaridad. Y es que la estrella madre rota tres veces más rápido que el Sol“, detalla el investigador del IAA.

“Mientras que la Tierra tarda 365 días en orbitar el sol, el planeta WASP-19b sólo tarda 19 horas. Está muy cerca de lo que llamamos el limite de Roche, que es la distancia mínima a la que un planeta puede acercarse a su estrella madre sin romperse“, explica el físico teórico. Las fuerzas de la marea también actúan sobre los gases que componen este exoplaneta: “Sabemos que está muy achapado”, señala.

Un componente de los filtros solares

El óxido de titanio es una sustancia blanca

El óxido de titanio es un ingrediente frecuente en los filtros solares porque bloquea la radiación ultravioleta, pero en las atmósferas de planetas tipo júpiter caliente, también absorbe el calor. Y en cantidades suficientemente grandes, estas moléculas impiden que el calor se disperse a través de la atmósfera, dando lugar a una inversión térmica. Es decir, la temperatura es más alta en la atmósfera superior, lo opuesto a la situación normal.

“No sabemos qué cantidad de óxido de titanio hay en WASP-19b, sólo podemos decir que está presente“, señala Claret. “Muchas veces tienes un determinado elemento o molécula en una región pero no necesariamente la ves porque tiene que haber unas determinadas condiciones físicas para que se haga visible”. Lo explica con el siguiente ejemplo: “Si al cocinar dejas caer un poco de sal en el fogón, verás que la llama azul se vuelve un poco amarilla debido a la presencia de sodio en la sal, pero cuando la tienes en una cuchara no pasa nada”, compara.

Gliese 581 d, tiene una gran posibilidad de ser un mundo habitable

Según aseguran los autores del estudio, liderados por Elyar Sedaghatiel, el hallazgo de este óxido metálico permitirá mejorar los modelos teóricos que se usan para analizar las atmósferas de los mundos potencialmente habitables.

Guillem Anglada Escudé, astrofísico de la Universidad Queen Mary de Londres, considera que “la detección de óxido de titanio es ciertamente interesante porque es un material que se sabe que existe en las atmósferas estelares(estrellas con temperaturas entre 2.500 y 4.000 K; el Sol tiene 5.800K pero se detecta en las manchas que son típicamente más frías). En este sentido, el planeta tiene que ser bastante caliente y, su superficie, más parecida a la de una estrella que a la de un planeta”, señala el científico, sin relación con este estudio.

“El hecho de que se detecte y sea estable en la superficie de un planeta como éste, un júpiter caliente, probablemente implica que hay fuertes vientos y turbulencia en la atmósfera”, añade el astrofísico.

Sep

13

¿Será el Espacio exterior nuestro destino?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Espacio Exterior y nosotros ~

Clasificado en El Espacio Exterior y nosotros ~

Comments (0)

Comments (0)

El astronauta Neil Armstrong murió el sábado 25 de agosto de 2.012 a los 82 . Todos los que pudimos vivir aquella noticia, recordamos aquel 20 de Julio de 1969, cuando setecientos millones de personas estábamos enganchados a las pantallas del televisor o bien pegados al aparato de radio. Se pudo ver en el antiguo televisor como un claroscuro de contrastes poco definidos aparecía en la pantalla, una de aquellas sombras se movía. Era la pierna del astronáuta Edwin Aldrin, fotografiada por Armstrong. ¡El hombre caminaba sobre la Luna! No sé si todos pero, al menos yo (por aquel entonces un muchacho), no podía despegar la mirada de la pantalla, fascinado por tal proeza, un cosquilleo en el estómago me decía que estaba siendo testigo de un hito histórico la Humanidad. Por primera vez salimos del planeta Tierra y unos pies humanos pisaban el polvo del un pequeño mundo extraño.

Un premio Nobel en física dijo una vez que aquellas ideas sobre gentes que viajaban por el espacio deberían “regresar de nuevo a las tapas de los de cereales”. También, los Editores de Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo, habían escrito unos años antes que los vuelos espaciales tripulados significaban “décadas dedicadas a la investigación del por qué vomitan los astronáutas.”

Sin embargo, el director de la NASA, por aquel entonces, James Web, escribió al presidente Kennedy urgiéndole a que apoyara un alunizaje, le decía que “es el hombre, no sencillamente las máquinas, en el espacio el que capta la imaginación del mundo”. ¡Cuánta razón tenía!

En el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la NASA ha distribuyó imágenes inéditas de la aventura espacial del Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. La noticia que daba la presnsa decía “El 16 de julio de 1969 comenzó el viaje del hombre más trascendente después del de Cristóbal Colón.” En galería de fotos mostramos el primer tramo de la trayectoria humana a la Luna. Se acerca el mes de Julio para que se cumplan los 45 años de aquella aventura soñada un día por Julio Verne.

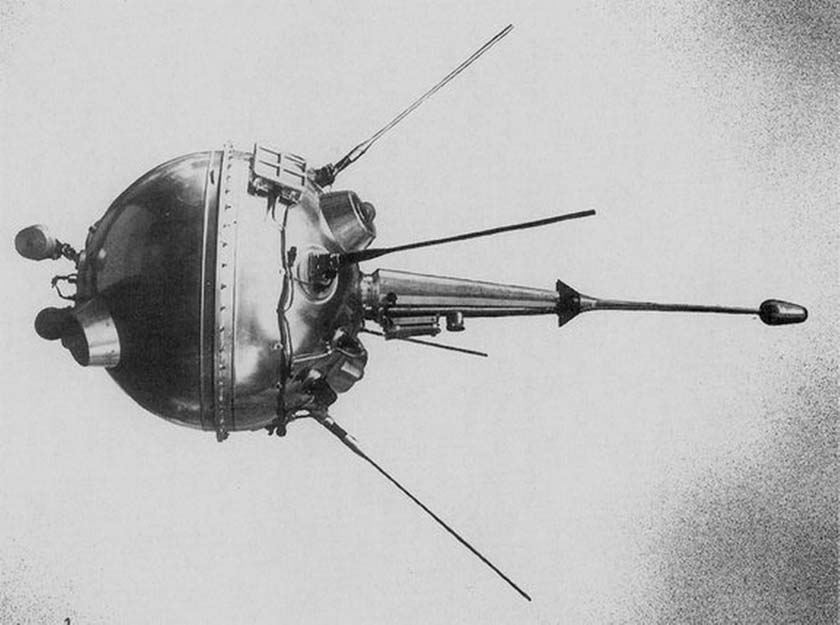

El Luna 2 fue la segunda sonda espacial del programa Luna de la Unión Soviética lanzada en dirección al satélite terrestre, y fue el primer ingenio humano …

Bueno, después de aquel famoso aterrizaje en la Luna de los americanos, los acontecimientos espaciales se sucedieron y fueron lanzados muchos y diversos ingenios al satélite de la Tierra. El Proyecto Apolo costó alrededor de setenta y cinco millones de dolares de los de 1989. Nadie hubiera gastado tal cantidad de dinero satisfacer la curiosidad científica sobre cómo se habían formado la Tierra y la Luna. El principal objetivo del alunizaje del Apolo no era el de traer rocas de la Luna, sino el de desarrollar la capacidad para operar y maniobrar en el espacio exterior.

Atlantis dispuesta su lanzamiento

El primer vuelo del Columbia – Imagen cortesía Wikipedia

El 12 de abril de 1981, despegaba la lanzadera espacial Columbia, la primera nave espacial reutilizable. La lanzadera espacial Columbia se entregó a la NASA el 25 de marzo de 1979. Tras su primer vuelo operativo, se mantuvo en servicio hasta el 1 de febrero de 2003; ese día, la reentrada en la atmósfera, la nave se desintegró causando la muerte de sus siete tripulantes.

Aquel Proyecto sobrepasó a la NASA que se vio sometida a enormes presiones para mantener el proyecto de lanzamientos de las lanzaderas que, como todos conocemos , fue apresurado a pesar de las muchas dificultades técnicas. Estas circunstancias estarían en la base del accidente del Challenger que nos sobrecogió a todos.

Todo parecía marchar según lo previsto …

El accidente del transbordador espacial Challenger se produjo el 28 de enero de 1986. La Imagen de la desintegración del Challenger, tras 73 segundos de haber iniciado su viaje permanece en la mente de todos los que, en directo pudimos contemplar tan fatídico suceso. Las juntas fallaron debido principalmente a la sobrecompresión repetida durante el montaje y que las bajas temperaturas agravaron aún más. Esta anomalía fue advertida por los ingenieros de Morton Thiokol, los fabricantes de las partes del impulsor, se advirtió a la NASA, por presión de la misma NASA los ingenieros de Morton Thiokol cedieron y autorizaron el despegue.

Todos sus ocupantes perdieron la vida

Todo aquello hizo que el prestigio de la Agencia espacial decayera y, los veinte mil millones de dolores anuales que recibía, se vieron reducidos a seis mil. Con lo cual, lo que podían conseguir también disminuyó durante un tiempo. Sin embargo, ¡el Espacio! siempre ha sido una palabra mágica los científicos del Cosmos, astrónomos y astrofísicos veían en esos estudios y proyectos espaciales el futuro del mundo.

Lanzamiento del Hubble Cabo Cañaveral el 24 de abril de 1990

Dos de los observatorios espaciales de la NASA -el Telescopio Espacial Hubble y el Observatorio Avanzado de rayos X– costaron considerablemente más que todos los fondos invertidos por los científicos USA teniendo como base la Astronomía los últimos veinte años. Se hizo todo lo posible para que aquellos proyectos llegaran hasta el siglo XXI a pesar de los azares a que se verían sometidos en el Espacio exterior y, fueronm diseñados de tal manera que pudieran ser reparados en óbita por astronáutas y científicos transportados hasta allá por lanzaderas.

Lo conseguido por el Hubble ha marcado un hito en la historia de los telescopios y nunca los seres humanos pudieron pensar en que tal hazaña se pudiera conseguir alguna vez. Galaxias, Nebulosas y estrellas, el Espacio Profundo nunca jamás visto… Imágenes de increíble belleza que nos habla del Universo. El Hubble resultó ser el Vigilante Espacial más eficaz jamás soñado. lo han calificado algunos: El Centinela del Universo.

La bella imagen de una galaxia

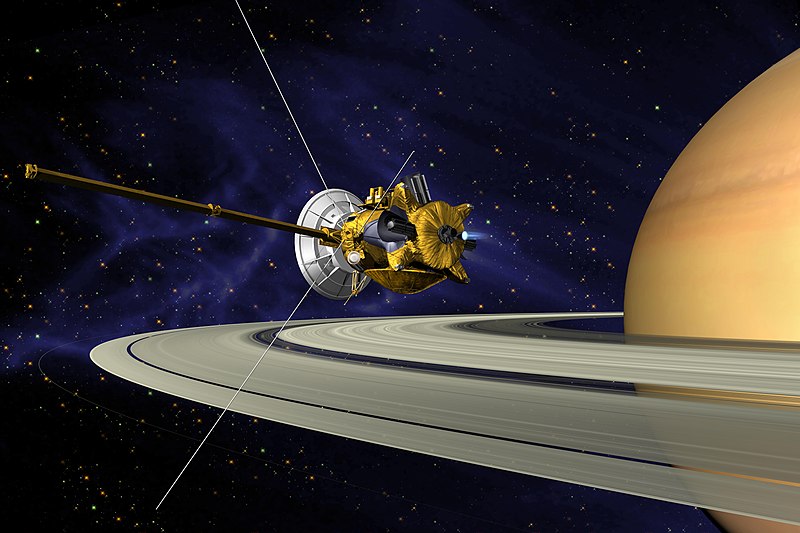

Una gran tormenta en Saturno tomada por la nave espacial Cassini

Los Pilares de la Creación

En foto de 1995 el Hubble captó unas estructuras verticales dentro de la Nebulosa del Águila, un cúmulo estelar abierto. Están compuestos de columnas de hidrógeno que les proporcionan ese tono oscuro tan peculiar. (La zona negra de la esquina se debe al montaje de las imágenes originales, como sucede en algunas otras tomas.) Foto: Jeff Hester / Paul Scowen (Arizona State University) y NASA/ESA.

La imagen más antigua de nuestro universo

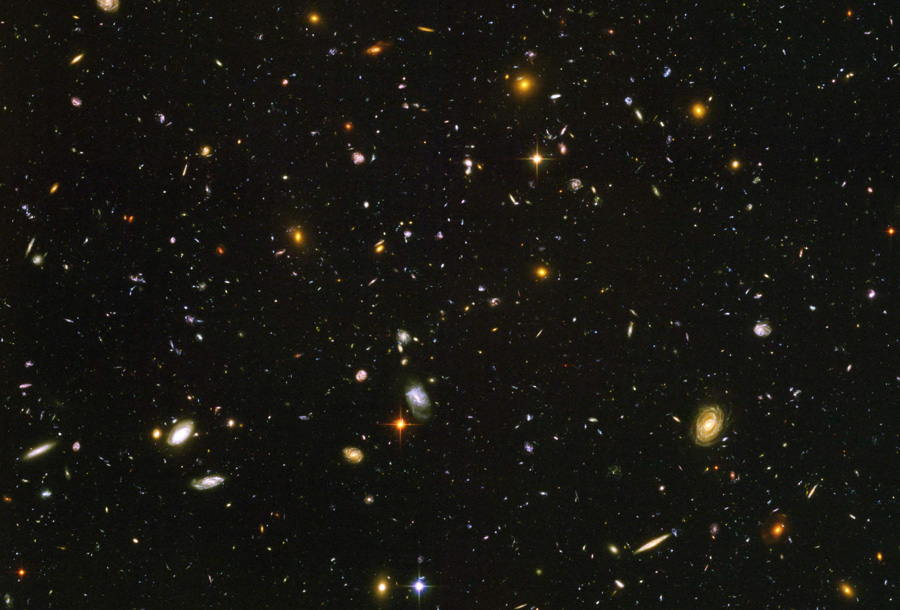

El Hubble ve tan lejos, tan lejos, que cuando mira a las profundidades del espacio puede tomar imágenes como que contiene luz de estrellas y galaxias situadas a 13.000 millones de años luz de distancia. Eso quiere decir que lo estamos viendo tal y como era hace 13.000 millones de años (se calcula que nuestro universo tiene unos 13.700 millones de años). La imagen se conoce como Campo Ultra Profundo del Hubble: requirió un montaje de diversas tomas hechas día a día durante más de un año y se considera una de las fotos más impactantes de nuestro Universo. Foto: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) y el HUDF Team.

Los ojos que miran desde los confines del universo

No son pocas las estructuras fotografiadas por el Hubble que tienen aspecto de ojos, figuras o animales: en realidad somos nosotros las personas las únicas que somos capaces de sacarles esas similitudes con nuestro cerebro acostumbrado a formas y objetos que ya conocemos. Las de toma son dos galaxias espirales de la constelación del Can Mayor. Foto: NASA/ESA y el Hubble Heritage Team (STScI).

Lentes gravitacionales

En algunos lugares del universo, la gravredad es tan intensa que incluso la luz visible se curva a su paso cerca de objetos masivos como predijo Einstein y, así se aprecia en esta imagen: los «arcos» son en realidad una misma estructura, un cúmulo de galaxias llamado Abell 1689, que está situado más o en el centro, al fondo de la foto. Foto: NASA, N. Benitez (JHU), T. Broadhurst (The Hebrew University), H. Ford (JHU), M. Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), G. Illingworth (UCO/Lick Observatory), ACS Science Team y ESA.

El objeto más frío del Universo

Belleza en los colores del universo

Esta es otra de las fotos consideradas más bellas de entre todas las tomadas por el Hubble, simplemente por lo espectacular de su aspecto y colorido. Se corresponde con V838 Monocerotis, una estrella variable situada a 20.000 luz del Sol. Foto: NASA, ESA, y el Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

El misterioso ojo de gato que en realidad es una estrella enana blanca que nos mira desde la inmensa distancia y situada en el centro de una bonita Nebulosa Planetaria.

En lugares como este podemos cobtemplar el nacimiento de las estrellas

La Nebulosa de Orión, la más famosa y estuadiada por los Astrónomos

La inconfudible belleza de la Nebulosa Carina

El situar el Telescopio Espacial Hubble en órbita podría quizás considerarse la contribución individual más valiosa que el programa espacial hacerle a la Astronomía. Tal ingenio, debido a que está muy por encima del efecto oscurecedor de la atmósfera terrestre, puede conseguir imágenes más contrastadas y claras que los más sofisticados telescopios que se encuentran en la Tierra por muy bien situados que éstos puedan estar.

Gracias al Hubble hemos podido viajar el pasado consiguiendo información del Universo primitivo y contemplar el profundo cosmos, galaxias que existían hace doce mil millones de años, de hecho, el Hubble (y sus hermanos de la Tierra), es una máquina del Tiempo que, de manera virtual, nos transporta hacia el pasado lejano que, de otra manera, nunca habríamos podido contemplar.

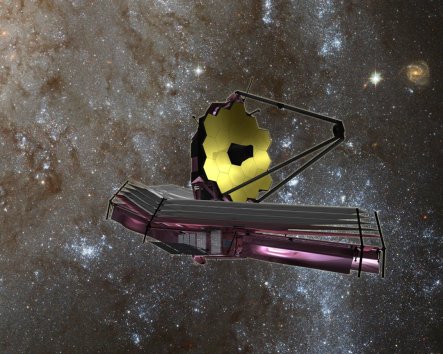

Se prepara la renovación del Hubble y el James Web está en camino

Lanzamiento de la misión Cassini-Huygens en 1997.

Los beneficios obtenidos, las imágenes incomparables, los aportados a nuestros conocimientos, el avance logrado por la misión Cassini-Huygens, son incalculables y ha venido a demostrar que, por lo menos de momento, deben ser los ingenios espaciales los que hagan el trabajo de exploración fuera de la Tierra. Los seres humanos no están preparados para soportar ese medio y, hasta que nuestra tecnología no avance considerablemente, tendremos que valernos del ingenio, de la inmensa imaginación que caracteriza a nuestra especie, para poder contemplar el Universo…¡desde lejos!

Me gustaría un recorrido pormenorizado de toda esta aventura pero, requeriría un espacio y un tiempo del que aquí no disponemos y, me he limitado a dejar una breve reseña de nuestros logros, de nuestra osadía, de nuestras ilusiones y, sobre todo, del instinto que nos empuja hacia las estrellas. Una voz dentro de nuestras mentes nos grita: ¡El Espacio exterior, las estrellas, otros mundos!

De alguna manera, allí en las estrellas se encuentra el origen de la vida, ellas son las que transmutan los materiales a partir de los cuales nacieron los pensamientos y, en nuestro caso, también los sentimientos.

emilio silvera

Sep

13

No siempre hemos visto el Universo de la misma manera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Comments (0)

Comments (0)

Se reproduce aquí, a modo de resumen, el primer párrafo de cada uno de los artículos que componen la segunda parte del libro Astronomía: De Galileo a la exploración espacial del astrónomo y divulgador Rafael Bachiller, donde se rememora los hitos más importantes de la astronomía ocurridos en lo siglos XX y principios del XXI (hasta 2009). El lector interesado puede acceder al contenido completo de los mismos a través de la obra mencionada o desde la dirección web (Lunwerg: Astronomia. De Galileo a la exploración espacial), donde fueron originalmente publicados con motivo del 400 aniversario del nacimiento de la astronomía moderna.

Diagrama de Hertzsprung y Russell y los dos astrónomos autores del mismo

SIGLO XX-XXI

De la evolución estelar a los telescopios espaciales

1913 La clasificación de las estrellas

En 1913 los astrónomos Hertzsprung y Russell establecieron, de manera independiente, un esquema para la clasificación de todas las estrellas de acuerdo con dos parámetros: temperatura y luminosidad. Lo que se conoce en el argot astronómico como diagrama H-R (por las iniciales de sus descubridores) pronto se reveló como una herramienta potentísima en el estudio de la estructura y evolución de las estrellas. De manera análoga a como la catalogación de los seres vivos condujo a Darwin a la teoría de la evolución de las especies, la clasificación H-R de las estrellas condujo a los astrónomos a establecer, en la primera mitad del siglo XX, una teoría de la evolución estelar que es considerada como uno de los mayores logros de la Astrofísica de todos los tiempos.

1915 El universo relativista de Einstein

En 1915, Albert Einstein enunció su Teoría de la Relatividad General, una nueva teoría de la Gravitación que vino a sustituir a la de Newton aportando una visión completamente revolucionaria del Universo. En la visión de Einstein, la materia, el espacio y el tiempo son tres elementos interconectados entre sí: la gravedad puede ser interpretada como una curvatura del espacio. En el espacio-tiempo la luz se mueve a velocidad constante describiendo trayectorias curvas según es desviada por la presencia de cuerpos materiales. La Teoría de la Relatividad resolvió elegantemente los problemas de la física clásica y realizó otras sorprendentes predicciones (como la curvatura de la luz en un campo gravitatorio) que fueron comprobadas experimentalmente de manera espectacular. Gracias a esta nueva teoría, el Universo pasó a describirse como un todo mediante una serie de ecuaciones que describen la íntima imbricación del espacio, el tiempo y la materia.

1925 Hubble y el universo extragaláctico

En 1925, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble midió la distancia a Andrómeda y a otras nebulosas espirales y demostró que tales nebulosas estaban fuera, y muy lejos, de la Vía Láctea. Tales nebulosas eran por tanto galaxias independientes de la nuestra, lo que indicaba que el Universo era mucho mayor de lo que se había creído hasta entonces. Poco después, midiendo las velocidades de tales galaxias y comparándolas con sus distancias concluyó que todas ellas se alejaban entre sí. Georges Lemaître interpretó estas medidas como el resultado de la expansión del universo y, resolviendo las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, puso los cimientos de la teoría del Big Bang.

1931 El nacimiento de la Radioastronomía

A pesar de que Maxwell había descrito el espectro electromagnético a mediados del XIX, el estudio del universo estuvo limitado a la luz visible hasta bien entrado el siglo XX. La atmósfera terrestre actúa como una barrera bloqueando gran parte de la radiación que es emitida más allá del ultravioleta y del infrarrojo y, por otra parte, los astrónomos no disponían de la tecnología necesaria para construir detectores en rangos del espectro electromagnético diferentes del óptico. Pero esta situación cambió radicalmente cuando, en 1931, Karl Jansky descubrió ondas de radio que procedían de la Vía Láctea.

Aunque parezca difícil de creer, hacia la mitad del siglo XX aún quedaba mucho cielo por descubrir. Es cierto que por entonces se conocían las posiciones de cientos de miles de estrellas y galaxias sobre la bóveda celeste, pero aún no se sabía bien a qué distancia se encontraban.

Además, todos los catálogos estaban basados en observaciones realizadas con los telescopios “ópticos”, estos son, los que recogen la luz que nosotros vemos. Las técnicas de observación en otros “colores que no vemos”, como en rayos X, ultravioleta, infrarrojo o radio, estaban empezando a desarrollarse. Muchas tardarían aún décadas en llegar al ser imprescindible el uso de satélites artificiales. Por ejemplo, no hasta hace unos pocos años hemos empezado a “ver” de verdad los colores infrarrojos del Universo, gracias a satélites como Spitzer (NASA) y Herschel (ESA). Pero en la década de los cincuenta del siglo pasado la Radioastronomía ya había despegado. Ciertamente muchas sorpresas llegaron entonces gracias a la observación del cielo usando ondas de radio. Así, en…

1963 Se descubrimiento de los quásares

El Púlsar escondido en la Nebulosa del Cangrejo

El rápido desarrollo de la radioastronomía tras la Segunda Guerra Mundial condujo a la identificación de unas misteriosas fuentes de ondas de radio que, en el óptico, parecían estrellas muy débiles. En 1963, el astrónomo holandés-estadounidense Marteen Schmidt estimó la distancia y luminosidad de algunas de estas radiofuentes y concluyó que se trataba de galaxias situadas en los confines del Universo conocido. Tales galaxias poseían luminosidades muy superiores a las de todas las conocidas previamente. Hoy sabemos que tales objetos, denominados quásares, obtienen su energía de agujeros negros supermasivos situados en sus regiones centrales. El agujero negro, rodeado de un disco de acreción, es el origen de chorros bipolares de altísima velocidad.

En los Laboratorios de la Bell Telephone en Holmdel (Nueva Jersey) otros dos jóvenes astrónomos, Arno Penzias (nacido en 1933) y Robert Wilson (nacido en 1936), habían construido una extraña antena (una especie de gran bocina receptora) de 6 metros de longitud para observar posibles microondas provenientes del halo de la Vía Láctea. En 1965, detectaron una radiación misteriosa que no parecía tener relación con nuestra Galaxia. La insistente radiación era observable en todas las direcciones del cielo y permanecía omnipresente día y noche a lo largo de todo el año. Era una señal sumamente uniforme y que correspondía a una temperatura de tan sólo unos 3 Kelvin (270 grados Celsius bajo cero). Desconcertados, Penzias y Wilson concluyeron que necesariamente tal radiación era de origen cósmico, pero no tenían idea de qué fenómeno físico podía causarla.

1965 El eco del Big Bang

Como decimos en 1965 Penzias y Wilson descubrieron una misteriosa radiación de microondas en el fondo del cielo. Tal radiación, cuya existencia había sido predicha por varios investigadores durante las dos décadas previas, pudo ser inmediatamente reconocida como una reliquia del ‘Big Bang’. Estas observaciones vinieron por tanto a confirmar la interpretación de la ley de Hubble en términos de una expansión generalizada del universo que tenía su origen una gran explosión. Gracias a la misión espacial COBE de la NASA, se detectaron en 1992 las irregularidades primigenias que debieron dar lugar a la formación de galaxias y de cúmulos de galaxias. Posteriormente, la misión WMAP contribuyó a medir parámetros importantes del universo, tales como su edad y su composición. Finalmente, el telescopio Planck lanzado por la ESA en mayo de 2009 deberá refinar todas estas medidas culminando así medio siglo de sorprendentes descubrimientos cosmológicos.

1968 El misterio de los púlsares

Los astrónomos Antony Hewish y Jocelyn Bell anunciaron, en 1968, el descubrimiento de unos objetos astronómicos nuevos. Los denominaron radiofuentes pulsantes, o simplemente púlsares, por tratarse de emisores de rapidísimas ráfagas de microondas que alcanzaban la Tierra con sorprendente regularidad. Por otro lado, desde varios años antes, astrónomos teóricos habían barajado la posibilidad de que algunas estrellas acabasen sus vidas en la forma de densísimos residuos estelares constituidos por neutrones. Cotejando las propiedades, pronto se concluyó que estas estrellas de neutrones predichas teóricamente eran los mismos objetos que los púlsares recién descubiertos.

1990 El lanzamiento del telescopio espacial Hubble

La atmósfera terrestre impone severas limitaciones a las observaciones astronómicas. Algunos rangos del espectro electromagnético, como la luz ultravioleta o la del lejano infrarrojo, quedan completamente bloqueados. Incluso la radiación que consigue llegar a la superficie terrestre es alterada, en mayor o menor medida dependiendo de su longitud de onda, por los movimientos turbulentos de las diferentes capas de nuestra atmósfera. La forma más directa de escapar a estos efectos, tan perjudiciales para la observación astronómica, consiste en instlar el telescopio por encima de la atmósfera, en una plataforma espacial. En 1990, tras numerosos estudios y experimentos con telescopios espaciales menores, la NASA puso en órbita el telescopio Hubble. Equipado con un espejo de 2,4 m de diámetro, el Hubble ha proporcionado resultados espectaculares y se ha convertido en un fenómeno que ha rebasado ampliamente los ámbitos de la astronomía.

1995 ¡Planetas extrasolares!

En 1995 los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz anunciaron la detección de 51 Pegasi b, un planeta que orbita en torno a una estrella de tipo solar a 50 años luz de la Tierra. Confirmado prontamente por los norteamericanos Geoffrey Marcy y Paul Butler, este descubrimiento inauguró una intensa carrera que ha conducido a la detección de un total de más 400 planetas extrasolares contenidos en unos 300 sistemas planetarios. Aunque todos estos planetas son significativamente más masivos que la Tierra, la instrumentación que está siendo específicamente diseñada para la búsqueda y detección de planetas de tipo terrestre debería conducir en pocos años a la detección de otras tierras.

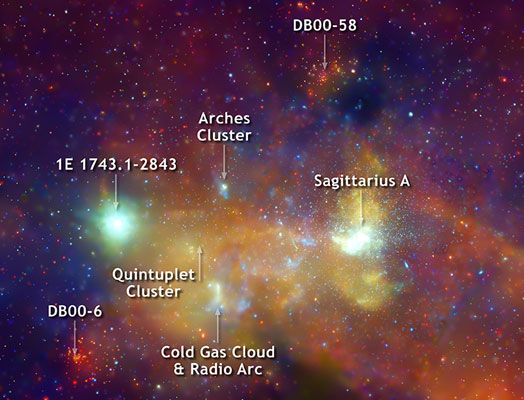

Imagen óptica-infrarroja-X del Centro Galáctico. | NASA, ESA, SSC, CXC, STSci.

El centro galáctico señalado con los detalles y objetos allí presentes

2002 Un agujero negro en el centro de la Vía Láctea

En el año 2002, un equipo internacional de astrónomos liderado desde el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Munich presentó los resultados de un patrullaje de diez años de duración de la estrella S2 que orbita en torno al Centro de la Vía Láctea. Sus medidas indicaban que nuestro centro galáctico está ocupado por un agujero negro supermasivo de unos 4 millones de masas solares. Observaciones posteriores en un amplio rango de longitudes de onda (visibles, infrarrojas, radio, X y gamma) han confirmado este resultado ofreciendo más y más detalles. Se piensa hoy que la presencia de agujeros negros supermasivos no sólo tiene lugar en galaxias extremas, sino que puede ser un fenómeno habitual en la mayor parte de las galaxias espirales y elípticas.

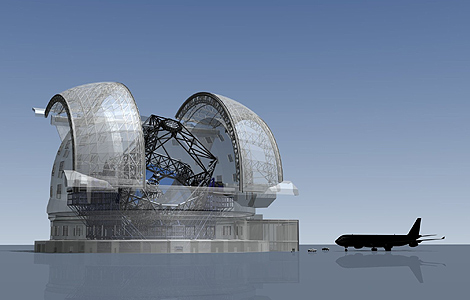

Proyecto para el telescopio Europeo Extremadamente Grande. | ESO

2009 Diseño y construcción de telescopios extremadamente grandes

La aventura de la construcción de telescopios que comenzó en 1609 con aquella primera observación realizada por Galileo está lejos de llegar a su fin. En el año 2009, simultáneamente con el lanzamiento de tres potentes telescopios espaciales, Kepler, Herschel y Planck, se estaban definiendo las características esenciales de tres Telescopios Extremadamente Grandes (ELT), dos norteamericanos y uno europeo. Se espera que estos telescopios entren en operación en la segunda mitad de la década de los 2010. En Radioastronomía hay que destacar dos proyectos colosales: la construcción del Atacama Millimeter Array (ALMA) que deberá finalizar hacia 2013, y el diseño del Square Kilometer Array (SKA) que está previsto hacia 2022. La observación con estos instrumentos revolucionará completamente la Astronomía en tan sólo dos décadas.

La Nebulosa de Orión en la que se han formado varios sistemas planetarios

Hasta aquí y resumido, algunos de los descubrimientos y avances que hemos podido ir realizando a lo largo del tiempo, todos esos descubrimientos astronómicos producidos desde las primeras décadas del siglo XX que vinieron a modificar de raíz la imagen que teníamos del Universo como algo estático. Claro que no siempre ha sido así, nada es tan simple y todo tiene su historia, como nos decía Shakespeare:

“Y esta nuestra vida, libre de frecuentación pública,

Halla lenguas en los árboles, libros en los arroyos que fluyen,

Sermones en las piedras y bien en todas partes.”

Antes de llegar nosotros que ahora nos creemos los amos, “los que lo saben todo”, estuvieron aquí otros pueblos, otras civilizaciones que, a su manera y con los medios que tenían, también hicieron sus contribuciones para que ahora nosotros estémos en el nivel alcanzado con el esfuerzo de muchos que se podría remontar a la noche de los tiempos, es decir, hasta las civilizaciones antiguas sumerias, babilonicas, egipcias, chinas, hindúes, griegas, árabes, mayas… Contemos alguna parte de todo aquello y de cómo entramos en la actualidad.

Por aquel entonces, predominaba en la antigua Grecia una concepción del Tiempo que era cíclica, y tan cerrada como las esferas cristalinas en las que Aristóteles aprisionaba el espacio cósmico. Platón, Aristóteles, Pitágoras que crearon escuela junto a una pléyade de seguidores, todos ellos, soteníam la idea, heredada de una antigua creencia caldea, de que la historia del universo consistía en una serie de “grandes años”, cada uno de los cuales era un ciclo de duración no especificada que finalizaba cuando todos los planetas estaban en conjunción, provocando una catástrofe de cuyas cenizas comenzaba el ciclo siguiente. Se pensaba que este proceso tenía lugar desde siempre. Según el razonamiento de Aristóteles, con una lógica tan circular como los movimientos de las estrellas, sería paradójico pensar que el tiempo ha tenido un comienzo en el tiempo, de modo que los cielos cósmicos deben producirse eternamente.

La concepción cíclica del Tiempo no carecía de encantos. Expresaba un hastío del mundo y un elegante fatalismo del género que a menudo atrae a las personas con inclinaciones filosóficas, un tinte conservado en forma indeleble por el historiador islámico Ahmad ibn ‘Abd al-Ghaffar, al-Kazwini al-Ghifari, quien relató la parábola del eterno retorno.

El mito del eterno retorno: la Regeneración del Tiempo

Tomado literalmente, el tiempo cíclico hasta sugiere una especie de inmortalidad. Como Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, decía a sus propios discípulos: “Si creéis a los pitagóricos, todo retornorá con el tiempo en el mismo orden numérico, y yo conversaré con vosotros con el bastón en la mano y vosotros os sentaréis como estáis sentados ahora, y lo mismo sucederá con toda otra cosa”. Por estas o por otras razones, el tiempo cíclico aún es popular hoy, y muchos cosmólogos defienden modelos del “universo oscilante” en los que se supone que la expansión del universo en algún momento se detendrá y será seguida por un colapso cósmico en los fuegos purificadores del siguiente big bang.

Según Penrose (físico teórico de la Universidad de Oxford), el Big Bang no fue el inicio del tiempo y el espacio, sino uno de tantos inicios, pero de fases o etapas dentro de un universo mucho más viejo, y en el que cada Big Bang marca el inicio de un nuevo eón en su historia. Es tanto como decir que los 13.700 millones de años de nuestro tiempo, en los que han surgido estrellas, planetas y la vida; son una pequeña fracción de la vasta historia del universo.

Por supuesto, semejante afirmación viniendo de un físico tan prestigioso, ha de estar respaldada por algún tipo de observación empírica, y en este caso, se basa en los resultados obtenidos de la sonda WMAP de la NASA por el físico Vahe Gurzadyan del Instituto de Física Yerevan en Armenia, quien analizó datos de microondas de siete años procedentes de la sonda, así como datos del experimento de globO BoomeranG de la Antártida.

Claro que, todas estas ideas de un Tiempo repetitivo y eterno en su “morir” y “renacer”, a mí me produce la sensación de una excusa que se produce por la inmensa ignorancia que, del universo tenemos. Fijémonos en que, los pueblos antiguos desde los hindúes, sumerios, babilonios, griegos y mayas, todos ellos, tenían esa idea cosmológica del tiempo cíclico. Pero, pese a todos sus aspectos de aventura cósmica, esa vieja doctrina de la historia infinita y cíclica tenía el pernicioso efecto de tender a desalentar los intentos de sondear la genuina extensión del pasado. Si la historia cósmica consistía en una serie interminable de repeticiones interrumpidas por destrucciones universales, entonces era imposible determinar cual era realmente la edad total del universo.

Un pasado cíclico infinito es por definición inconmensurable, es un “tiempo fuera de la mente”, como solía decir Alejandro Magno. El Tiempo Cíclico tampoco dejaba mucho espacio para el concepto de evolución. La fructífera idea de que pueda haber innovaciones genuinas en el mundo.

Todo, con el paso del Tiempo, se distorsiona y deteriora

Los griegos sabían que el mundo cambia y que algunos de sus cambios son graduales. Al vivir como vivían, con el mar a sus pies y las montañas a sus espaldas, se daban cuenta de que las olas erosionan la tierra y estaban familiarizados con el extraño hecho de que conchas y fósiles de animales marinos pueden encontrarse en cimas montañosas muy por encima del nivel del mar. Al menos dos de los hallazgos esenciales de la ciencia moderna de la geología -que pueden formarse montañas a partir de lo que fue antaño un lecho marino, y que pueden sufrir la erosión del viento y del agua- ya eran mencionados en épocas tan tempranas como el siglo VI a. C. por Tales de Mileto y Jenófanes de Colofón. Pero tendían a considerar estas transformaciones como meros detalles, limitados al ciclo corriente de un cosmos que era, a la larga, eterno e inmutable. “Hay necesariamente algún cambio en el mundo como un todo -escribió Aristóteles-, pero no en el sentido de que nazca o perezca, pues el universo es permanente.”

Para que la Ciencia enpesace a estimar la antigüedad de la Tierra y del universo -situar el lugar de la Humanidad en las profundidades del pasado, lo mismo que establecer nuestra situación en el espacio cósmico-, primero era necesario romper con el círculo cerrado del tiempo cíclico y reemplazarlo por un tiempo lineal que, aunque largo, tuviese un comienzo definible y una duración finita. Curiosamente, este paso fue iniciado por un suceso que, en la mayoría de los otros aspectos, fue una calamidad para el progreso de la investigación empírica: el ascenso del modelo cristiano del universo.

Inicialmente, la cosmología cristiana disminuyó el alcance de la historia cósmica, asó como contrajo las dimensiones espaciales del universo empíricamente accesible. La grandiosa e impersonal extensión de los ciclos temporales griegos e islámicos fue reemplazada por una concepción abreviada y anecdótica del pasado, en la que los asuntos de los hombres y de Dios tenían más importancia que las acciones no humanas del agua sobre la piedra. Si para Aristóteles la historia era como el girar de una gigantesca rueda, para los cristianos era como una obra de teatro, con un comienzo y un final definidos, con sucesos únicos y singulares, como el nacimiento de Jesús o la entrega de la Ley a Moisés.

Los cristianos calculaban la edad del mundo consultando las cronologías bíblicas de los nacimientos y muertes de los seres humanos, agregando los “engendrados”, como decían ellos. este fue el método de Eusebio, que presidió el Concilio de Nicea convocado por el Emperador Constantino en 325 d. C. para definir la doctrina cristiana, y quien estableció que habían pasado 3.184 años entre Adán y Abrahan; de san Agustín de Hipona, que calculó la fecha de la creación en alrededor del 5500 a. C.; de Kepler, que la fechó en 3993 a.C.; y de Newton, que llegó a una fecha sólo cinco años anterior a la de Kepler. Su apoteosis llegó en el siglo XVII, cuando James Ussher, obispo de Armagh, Irlanda, llegó a la conclusión de que el “comienzo del tiempo… se produjo al comienzo de la noche que precedió al día 23 de octubre del año… 4004 a. C.”

La espuria exactitud de Ussher le ha convertido en el blanco de las burlas de muchos eruditos modernos, pero, a pesar de todos sus absurdos, su enfoque -y, más en general, el enfoque cristiano de la historiografía-hizo más para estimular la investigación científica del pasado que el altanero pesimismo de los griegos. Al fifundir la idea de que el universo tuvo un comienzo en el tiempo y que, por lo tanto, la edad de la Tierra era finita y medible, los cronólogos cristianos montaron sin saberlo el escenario para la época de estudio científico de la cronología que siguió.

La diferencia, desde luego, era que los científicos no estudiaban las Escrituras, sino las piedras. Así fue como el naturalista George Louis Leclere expresó el credo de los geólogos en 1778:

Así como en la historia civil consultamos documentos, estudiamos medallones y desciframos antiguas inscripciones, a fin de establecer las épocas de las revoluciones humanas y fijar las fechas de los sucesos morales, así también en la historia natural debemos excavar los archivos del mundo, extraer antiguas reliquias de las entrañas de la tierra [y] reunir sus fragmentos…Este es el único modo de fijar ciertos puntos en la inmensidad del espacio, y de colocar una serie de señales en el camino eterno del tiempo.

Bueno, hemos dado una vuelta por las ideas del pasado y de épocas antiguas en las que, los humanos, confunduidos (como siempre), trataban de fijar el modelo del mundo, del Universo. Ahora, mirando hacia atrás en el tiempo, con la perspectiva que nos otorga algunos miles de años de estudio e investigación, nos damos cuenta de que, la mayor parte de nuestra historia, está escrita basada en la imaginación y, los hechos reales, van llegando a nuestra comprensión muy poco a poco para conocer, esa realidad, que incansables perseguimos.

Para terminar, os recomendaré que nunca dejéis de lado la lectura:

¿Qué duda nos puede caber?

¿Acaso no es un libro el mejor compañero de viaje?

No molesta, te distrae y te enseña.

Si alguna vez viajas,

Recuerda esta reseña.

Claro que, de todo ese recorrido del que podemos hablar, debemos ir añadiendo cositas nuevas y nuevos sdescunbrimientos que nos harán conocer el universo de manera más completa y también familiarizarnos con los objetos que lo pueblan.

Sofisticados artilugios tecnológicos que detectan las ondas gravitatorias producidas por colisiones descomunales de agujeros negos situados a miles de millones de nosotros, harán posible que vayamos conociendo otros aspectos nuevos de un universo vasto e inmenso.

emilio silvera

Sep

12

El Universo, las galaxias…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

Todas las galaxias contienen los mismos componentes de estrellas, cúmulos, nebulosas, miríadas de estrellas e infinidad de mundos (unos con vida (por lógica) y otros no, según estén situados en relación a la estrella que orbiten, fenómenos más extraños como agujeros negros y otros que, seguramente nos quedan por descubrir.

Nuestro universo es igual en todas partes. Las leyes que rigen en todo el universo son las mismas. La materia que puebla el universo, gases estelares, polvo cósmico, galaxias con cientos de miles de millones de estrellas y sistemas planetarios, también son iguales en cualquier confín del universo. Todo el universo, por lo tanto, está plagado de sistemas solares, nebulosas, agujeros negros y de estrellas de neutrones. En realidad, con el transcurso del tiempo, el número de estos objetos masivos estelares irá en aumento, ya que cada vez que explota una estrella supermasiva, nace un nuevo agujero negro o una estrella de neutrones, transformándose así en un objeto distinto del que fue en su origen. De gas y polvo pasó a ser estrella y después se transformó en un agujero negro o en una estrella de neutrones. Pero hoy, hablaremos de…

GALAXÍAS

La Galaxia espiral que acoge a nuestro Sol y a las estrellas visibles a simple vista durante la noche; es escrita con G mayúscula para distinguirla de las demás galaxias. Su disco es visible a simple vista como una débil banda alrededor del cielo, la Vía Láctea; de ahí que a la propia Galaxia se la denomine con frecuencia Vía Láctea.

Nuestra galaxia tiene tres componentes principales. Uno es el disco de rotación de unas 6×1010 masas solares consistentes en estrellas relativamente jóvenes (población II), cúmulos cubiertos de gas y polvo, estando estrellas jóvenes y material interestelar concentrados en brazos espirales. El disco es muy delgado, de unos 1.000 a. l., comparado con su diámetro de más de 100.000 años luz. Aún continúa una activa formación de estrellas en el disco, particularmente en las nubes moleculares gigantes.

El segundo componente principal es un halo débil y aproximadamente esférico con quizás el 15 – 30% de la masa del disco. El halo está constituido por estrellas viejas (población II), estando concentradas parte de ellas en cúmulos globulares, además de pequeñas cantidades de gas caliente, y se une a un notable bulbo central de estrellas, también de la población II.

El tercer componente principal es un halo no detectado de materia oscura con una masa total de al menos 4×1011 masas solares. En total, hay probablemente alrededor de 2×1011 estrellas en la Galaxia (unos 200 mil millones), la mayoría con masas menores que el Sol.

La edad de la Galaxia es incierta, si bien el disco tiene al menos 10.000 millones de años, mientras que los cúmulos globulares y la mayoría de las estrellas del halo se cree que tienen entre 12.000 y 14.000 millones de años.

Centro Galáctico de la Vía Láctea visto desde el Observatorio Paranal

El Sol se encuentra a una distancia que está entre 26.000 y 30.000 años luz del centro galáctico, en el Brazo de Orión.

El mismo centro galáctico se halla en la constelación Sagitarius.

En el centro galáctico existe una descomunal presencia de soles y, también, la de un enorme agujero negro que no para de engullir el material que lo circunda haciéndolo cada vez mayor.

La Vía Láctea es una espiral, aunque las observaciones de su estructura y los intentos de medir las dimensiones de los brazos espirales se ven impedidos por el polvo oscurecedor del disco y por las dificultades en estimar distancias. Es posible que la Galaxia sea una espiral barrada dado que existen algunas evidencias de una estructura en forma de barra en las regiones centrales y el bulbo.

Todas las galaxias son sistemas de estrellas, a menudo con gas y polvo interestelar, unidas por la gravedad. Las galaxias son las principales estructuras visibles del universo. Varían desde las enanas con menos de un millón de estrellas a las supergigantes con más de un billón de estrellas, y un diámetro desde unos pocos cientos a mas de 600.000 años luz. Las galaxias pueden encontrarse aisladas o en pequeños grupos, como el nuestro conocido Grupo Local, o en grandes cúmulos como el Cúmulo de Virgo.

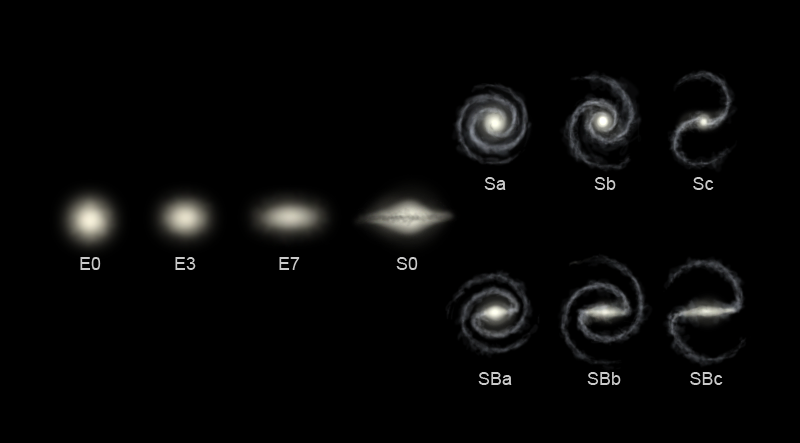

Este esquema, que sólo descansa en la apariencia visual, no toma en cuenta otros aspectos, tales como la tasa de formación de estrellas o la actividad del núcleo galáctico.

Las galaxias se clasifican habitualmente de acuerdo a su apariencia (clasificación de Hubble). A parecen en dos formas principales: espirales (con brazos) y elípticas (sin brazos). Las elípticas tienen una distribución de estrellas suave y concentrada en el centro, con muy poco gas o polvo interestelar. De las espirales hay varios tipos, espirales ordinarias y barradas. Ambos tipos tienen material interestelar además de estrellas. Las galaxias lenticulares presentan un disco claro, aunque sin brazos espirales visibles.

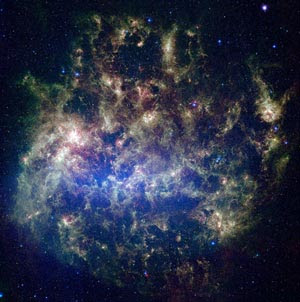

Las galaxias irregulares tienen una estructura bastante amorfa e irregular, en ocasiones con evidencias de brazos espirales o barras. Unas pocas galaxias no se parecen a ninguno de estos tipos principales, y pueden ser clasificadas como peculiares. Muchas de éstas son probablemente los resultados de choques entre galaxias que han quedado fusionadas quedando configuradas después de manera irregular.

El tipo de galaxia más numeroso pueden ser las galaxias esferoidales, pequeñas, y relativamente débiles, que tienen forma aproximadamente elíptica.

Se cree que las galaxias se han formado por la acumulación gravitacional de gas, algún tiempo después de la época de la recombinación. Las nubes de gas podrían haber comenzado a formar estrellas, quizás como resultado de las colisiones mutuas. El tipo de galaxia generado podría depender del ritmo al que el gas era transformado en estrellas, formándose las elípticas cuando el gas se convertía rápidamente en estrellas, y las espirales si la transformación de estrellas era lo suficientemente lenta como para permitir crecer de forma significativa un disco de gas.

Las galaxias evolucionan al convertir progresivamente su gas remanente en estrellas, si bien no existe probablemente una evolución entre las diferentes tipos de la clasificación del conocido sistema de Hubble. No obstante, algunas galaxias elípticas pudieron haberse creado por la colisión y posterior fusión de dos galaxias espirales.

El número relativo de galaxias de los diferentes tipos está íntimamente relacionado con su brillo intrínseco y con el tipo de grupo o cúmulo al que pertenecen. En los cúmulos densos, con cientos o miles de galaxias, una alta proporción de las galaxias brillantes son elípticas y lenticulares, con unas pocas espirales (5 – 10%).

No obstante, la proporción de espirales pudo haber sido mayor en el pasado, habiendo perdido las espirales su gas de manera que ahora se asemejan a los lenticulares, o habiendo sufrido fusiones con otras galaxias espirales e irregulares para convertirse en elípticas. Ya sabéis que nada desaparece, sólo se transforma.

Fuera de los cúmulos, la mayoría de las galaxias pertenecen a grupos que contienen entre unos pocos y varias docenas de miembros, siendo raras las galaxias aisladas. Las espirales constituyen el 80% de las galaxias brillantes en estos entornos de baja densidad, con una correspondiente baja proporción de elípticas y lenticulares.

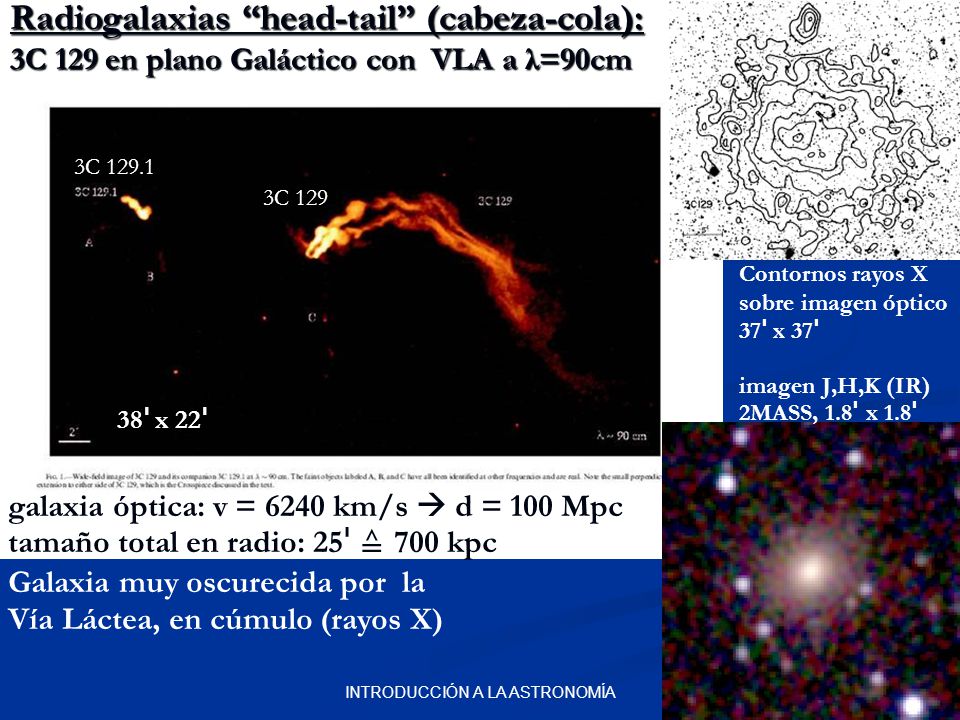

Algunas galaxias presentan una actividad inusual en su centro, como las galaxias Seyfert o las galaxias N. Una radiogalaxia es un emisor inusualmente intenso de energía en forma de ondas de radio.

Hablando de galaxias podríamos movernos en un amplio abanico de posibilidades de las que relaciono algunas a continuación:

Galaxia head-tail: Una elíptica en la que una intensa emisión de radio en el núcleo está acompañada por una cola irregular de radioemisión difusa que se extiende cientos de miles de años luz. Es una radación sincrotrón de electrones energéticos.

Galaxia anular: Inusual galaxia con anillo luminoso bien definido alrededor de un núcleo brillante. El anillo puede parecer suave y regular, o anudado y deformado, y puede contener gas y polvo además de estrellas. Un ejemplo es la galaxia de la Rueda de Carro.

Galaxia binaria: Par de galaxias en órbita de una en torno a la otra. Las auténticas galaxias binarias son muy difíciles de distinguir de las superposiciones casuales de dos galaxias en la línea de visión. La investigación estadística de los pares binarios que sigue las órbitas es valiosa en el estudio de la estimación de las masas totales de algunos tipos particulares de galaxias.

Una galaxia arveja es un tipo de galaxia compacta, azul y luminosa con una tasa muy alta de formación de estrellas.

Galaxia compacta: Tipo de galaxia que sólo puede ser distinguida de una estrella mediante placas de exploración del cielo tomadas con cámaras Schmidt. Tienen diámetros aparentes de 2 – 5” y una región de alto brillo superficial que puede ser definido y debido a núcleos brillantes de las regiones activas que están formando nuevas estrellas. Unos 2.000 objetos de este tipo fueron catalogados por F. Zwicky.

Galaxia con bajo brillo superficial (LSB): Tipo de galaxia cuya densidad de estrellas es tan baja que es difícil detectarla frente al fondo del cielo. Se desconoce la proporción de galaxias con bajo brillo superficial en relación a las galaxias normales, pudiendo representar una parte significativa del universo. Muchas de estas débiles galaxias son enanas, situadas particularmente en cúmulos de galaxias; algunas son tan masivas como las grandes espirales, por ejemplo, Malin-1.

Galaxia con envoltura: Galaxia espiral rodeada por débiles arcos o capas de estrellas, situados a ángulos rectos con respecto a su eje mayor. Pueden observarse entre una y veinte capas casi concéntricas, aunque incompletas. Se disponen de manera que capas sucesivas puedan aparecer normalmente en lados opuestos de la galaxia. Alrededor del 10% de las elípticas brillantes presentan envolturas, la mayoría de ellas en regiones de baja intensidad o densidad de galaxias. No se conoce ninguna espiral con una estructura de capas de ese tipo. Podrían ser el resultado de una elíptica gigante que se come una compañera.

Galaxia de anillo polar: Raro tipo de galaxia, casi siempre una galaxia lenticular, que tiene un anillo luminoso de estrellas, gas y polvo orbitando sobre los polos de su disco. Por tanto, los ejes de rotación del anillo y del disco forman casi un ángulo recto. Dicho sistema puede ser el resultado de una colisión, una captura de por maneras, o la unión de una galaxia rica en gas con la galaxia lenticular.

Galaxia de disco: Tipo de galaxia cuya estructura principal es un delgado disco de estrellas con órbitas aproximadamente circulares alrededor de su centro, y cuya emisión de luz típicamente disminuye exponencialmente con el radio. El término se aplica a todos los tipos de galaxias que no sean elípticas, esferoidales enanas o algunas galaxias peculiares. El disco de las galaxias lenticulares contiene muy poco material interestelar, mientras que los discos de las galaxias espirales e irregulares contienen cantidades considerables de gas y polvo además de estrellas.

Galaxia de tipo tardío: Galaxia espiral o irregular. El nombre proviene de la posición convencional de estas galaxias en el diagrama diapasón de los tipos de galaxias. Por razones similares, una galaxia espiral Sc o Sd pueden ser denominadas espiral del tipo tardío, en contraposición a una espiral Sa o Sb de tipo temprano.

Galaxia de tipo temprano: Galaxia elíptica o lenticular: una sin brazos espirales. El hombre proviene de la posición de las galaxias en el diagrama diapasón de las formas de las galaxias. Por razones similares, una galaxia Sa podría ser referida como una espiral de tipo temprano, en contraposición, en contraposición a una espiral Sc o Sd de tipo tardío.

Se podría continuar explicando lo que es una galaxia elíptica, enana, compacta azul, esferoidal enana, espiral (como la Vía Láctea), espiral enésima, espiral barrada, interaccionante, irregular, lenticular, peculiar, starburst, primordiales… etc, sin embargo, creo que ya se ha dejado constancia aquí de los datos necesarios para el que lector tenga una idea de lo que es una galaxia. Así que decido finalizar el apartado de galaxias, reflejando un cuadro del Grupo Local de galaxias en el que está situada la nuestra.

|

GRUPO LOCAL DE GALAXIAS |

|

|

Galaxia |

Distancia en Kpc |

| Andrómeda (M 31) |

725 |

| Vía Láctea |

– 0 |

| Del Triángulo (M 33) |

795 |

| Gran Nube de Magallanes |

49 |

| IC 10 |

1250 |

| M32 (NGC 221) |

725 |

| NGC 6822 (de Barnard) |

540 |

| M 120 (NGC 205) |

725 |

| Pequeña Nube de Magallanes |

58 |

| NGC 185 |

620 |

| NGC 147 |

660 |

| IC 1613 |

765 |

| Wolf-Lundmark-Melotte |

940 |

| Enana de Fornax |

131 |

| Enana de Sagitarius |

25 |

| And I |

725 |

| And II |

725 |

| Leo I |

273 |

| Enana de Acuarius (DDO 210) |

800 |

| Sagitarius (Sag DiG) |

1.100 |

| Enana de Sculptor |

78 |

| Enana de Antlia |

1.150 |

| And III |

725 |

| IGS 3 |

760 |

| Enana de Sextans |

79 |

| Enana de Phoenix |

390 |

| Enana de Tucana |

870 |

| Leo II |

215 |

| Enana de Ursa Minor |

63 |

| Enana de Carina |

87 |

| Enana de Draco |

76 |

En el cuadro anterior del Grupo local de galaxias al que pertenece la Vía Láctea, en la que está nuestro Sistema Solar, se consigna las distancias a que se encuentran estas galaxias de la nuestra y se hace en kilopársec.

En el espacio exterior, el cosmos, lo que conocemos por universo, las distancias son tan enormes que se tienen que medir con unidades espaciales como el año luz (distancia que recorre la luz en un año a razón de 299.792.458 metros por segundo). Otra unidad ya mayor es el pársec (pc), unidad básica de distancia estelar correspondiente a una paralaje trigonométrica de un segundo de arco (1”). En otras palabras, es la distancia a la que una Unidad Astronómica (UA = 150.000.000 Km) subtiende un ángulo de un segundo de arco. Un pársec es igual a 3’2616 años luz, o 206.265 Unidades Astronómicas, o 30’857×1012 Km. Para las distancias a escalas galácticas o intergalácticas se emplea una unidad de medida superior al pársec, el kilopársec (Kpc) y el megapársec (Mpc).

Es posible calcular las distancias de las estrellas de varios modos diferentes. El más antiguo data sólo de hace aproximadamente un siglo: requería la aplicación de la trigonometría y dependía de cuidadosas observaciones del sol, la tierra y la estrella cuya distancia se medía. Una vez que los astrónomos aprendieron a tomar fotografías de las estrellas, se hizo posible otro procedimiento para medir dichas distancias. Y, mediante el espectroscopio, se cuenta con un tercer método.

Para tener una idea aproximada de estas distancias, pongamos el ejemplo de nuestra galaxia hermana, Andrómeda, situada (según el cuadro anterior a 725 kilopársec de nosotros) en el Grupo local a 2’3 millones de años luz de la Vía Láctea.

| 1 segundo luz |

299.792’458 Km |

| 1 minuto luz |

18.000.000 Km |

| 1 hora luz |

1.080.000.000 Km |

| 1 día luz. |

25.920.000.000 Km |

| 1 año luz |

9.460.800.000.000 Km |

| 2’3 millones de años luz |

21.759.840.000.000.000.000 Km |

Ahí tenemos la imposibilidad física de viajar a otros mundos, y no digamos a otras galaxias. Las velocidades que pueden alcanzar en la actualidad nuestros ingenios espaciales no llegan ni a 50.000 Km/h. ¿Cuánto tardarían en recorrer los 21.759.840.000.000.000.000 Km que nos separa de Andrómeda?

Incluso el desplazarnos hasta la estrella más cercana, Alfa Centauri, resulta una tarea impensable si tenemos en cuenta que la distancia que nos separa es de 4’3 años luz, y un año luz = 9.460.800.000.000 Km.

Hasta que no se busque la manera de esquivar la barrera de la velocidad de la luz, los viajes a otros mundos están algo complicados para nosotros.

emilio silvera

Sep

12

La Física no duerme

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

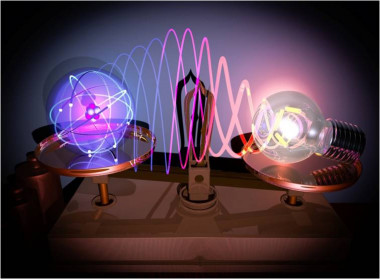

Lentes atómicas

Lentes atómicas

Científicos del DIPC y el Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV) y de la Universidad de Cambridge, han creado una lente que puede concentrar la luz en dimensiones inferiores a las de un átomo. Los investigadores han utilizado nanopartículas de oro para desarrollar estas lentes focalizadoras, que permiten ver enlaces químicos individuales en las moléculas.

Nuestras predicciones teóricas sugerían que esto podía ser posible, como así se ha comprobado ahora, asegura el profesor Javier Aizpurua, que lidera los esfuerzos teóricos de esta investigación, y cuyo desarrollo ha permitido entender el confinamiento y la interacción de la luz con moléculas en escalas tan pequeñas.

El equipo de investigadores experimentales de Cambridge, liderado por el profesor Jeremy Baumberg, ha utilizado oro altamente conductor para fabricar la cavidad óptica más pequeña del mundo (picocavidad), que confina la luz a una distancia inferior a una mil millonésima de metro.

Los resultados se han publicado en Science.

Fuente: Revista mensual electrónica de la Real Sociedad Española de Física.

Totales: 75.659.789

Totales: 75.659.789 Conectados: 45

Conectados: 45