Ene

5

El Universo dinámico

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo cambiante ~

Clasificado en El Universo cambiante ~

Comments (0)

Comments (0)

El Hubble captó el nacimientio de una estrella en el Espacio lejano. Le llaman renacuajo

En muchos de los trabajos aquí presentados he procurado explicaros lo que son las estrellasl, como se forman, como evolucionan y finalmente mueren para convertirse en otro objeto distinto. Durante sus vidas, durante miles de millones de años, las estrellas hacen posible que mediante el proceso de fusión, unos elementos se conviertan en otros cada vez más complejos para que sea posible, como ahora sabemos, la existencia de todos esos elementos que hemos relacionado en la Tabla Periódica, los más complejos formados en explosiones de Supernovas.

En nuestro Universo, el Plasma es el estado más común de la materia

Las estrellas son cuerpos celestes compuestos de materia del plasma, o de materia degenerada, que se concentra en un solo lugar por la fuerza de la gravedad. Están formadas principalmente por hidrógeno y helio. Estrella a lo largo de su vida produce la radiación electromagnética en forma de luz visible a través de los procesos de fusión de átomos de hidrógeno en el núcleo.

“Hoy en día, es muy fácil poder ver y disfrutar de hermosas imágenes astronómicas con mucho muy coloridas, que realmente parecen unas verdaderas obras de arte. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de mirar estos objetos a través de un telescopio, se ven en “blanco y negro” lo que puede representar una decepción mayúscula para alguien que esperaba ver a todo locos un objeto del cielo profundo.”

“¿Sera acaso que los astrónomos nos mienten mostrándonos imágenes falsas? La respuesta es la siguiente, los instrumentos actuales para fotografiar el cielo, son tan sensibles a la luz, que pueden captar el color real de los objetos que se encuentran a millones de años luz, almacenándola en medios digitales e interpretando el color, pero nuestros ojos, no son capaces de almacenar luz, como lo hacen los aparatos electrónicos, y debido a la poca cantidad de luz que nos llega a nuestra vista, solo vemos con los “bastones” de nuestros ojos, células que son más sensibles a la luz, pero que no captan el color.”

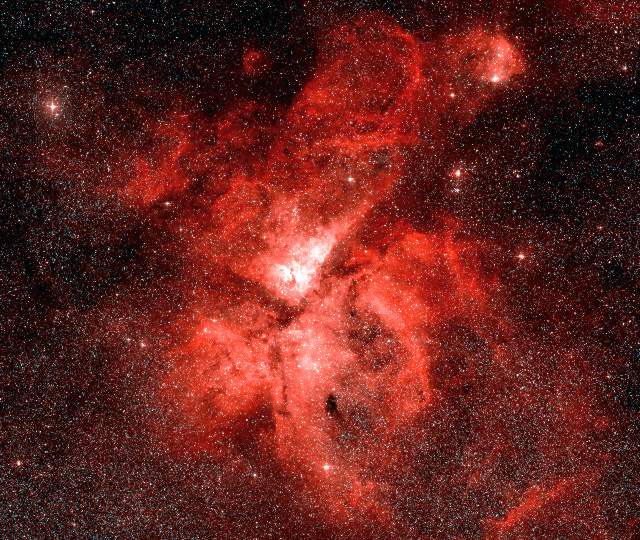

Esta es la Nebulosa Roseta. NGC 7635

¿Cómo estan formadas las estrellas? están formadas en las nubes de materia interestelar, compuesta principalmente de hidrógeno. Una cuarta parte se compone de helio, mientras que el 1% restante es una mezcla de polvo y otros átomos. Esta nube es densa, y los átomos de hidrógeno mismo se combinan para hidrógeno molecular. Nube molecular se forma en fase terminal, lo que aumenta su tamaño y peso. La densidad de la nube está a unos pocos millones de partículas por centímetro cúbico, y el peso de 100 000 a 10 000 000 masas solares. El tamaño es enorme, de 50 a 300 años luz. Como una nube fría y fina, y el proceso de su creación, dura un tiempo relativamente corto.

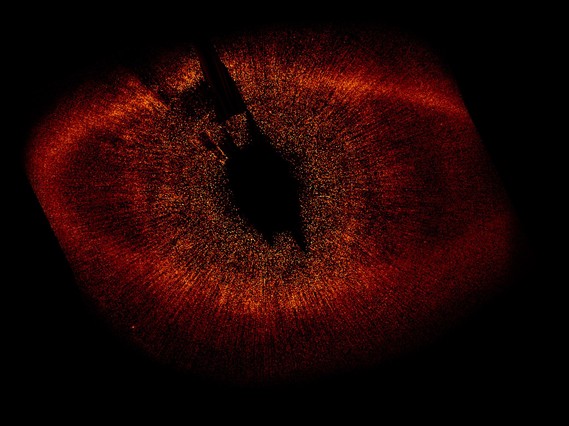

El Colapso gravitatorio del Gas y el Polvo hace que nazcan nuevas estrellas

Estrellas masivas

“Cuando una estrella sobrepasa en masa el valor límite de Chandrasekhar, gasta rápidamente su combustible y empieza a comprimirse. No hay nada que detenga su colapso: la fuerza de compresión gravitacional es tan intensa que las partículas materiales que la conforman ya no obedecen el principio de exclusión y todas terminan por estar en la misma posición y con la misma velocidad, justamente, un punto sin masa, en el espacio.

Ese punto es una singularidad, con una densidad de cientos miles de millones toneladas por centímetros cúbicos. En este caso, la masa no se habría destruido porque sería una violación al principio de conservación de la materia, sino mas bien, transformada en energía gravitacional de acuerdo a la ecuación de Einstein E= mc2.”

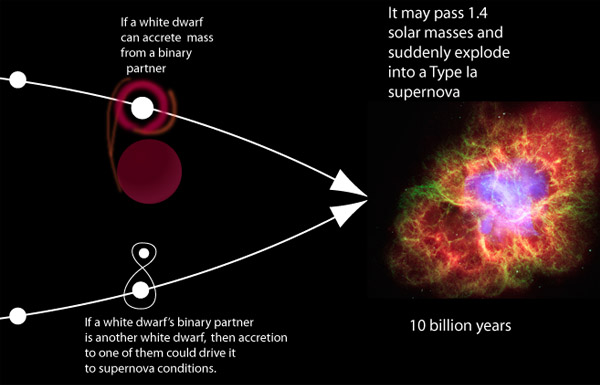

El recorrido que hacen las estrellas desde que “nacen” en la Nebulosa, hasta que consumen su combustible nuclear de fusión, es fascinante. Y, según la masa que puedan contener, finalizarán sus vidas como enanas blancas, estrella de neutrones o agujeros negros.

¿Qué sucede a una estrella, cuando se “quema”? Núcleo de la estrella comienza a colapsar bajo su propio peso, mientras que las capas exteriores son violentamente expulsados. En función del peso que la estrella estaba en el principio, se puede transformar en una enana blanca (con aproximadamente el mismo tamaño de la Tierra), que después del enfriamiento se convierte en un enano negro. Si la masa de la estrella es de 8 masas solares, entonces tras el derrumbe ocurre la erupción, y una explosión crea la supernova. Pero cuando la masa de la estrella supera las 10 masas solares, cuando colapsa forma un agujero negro.

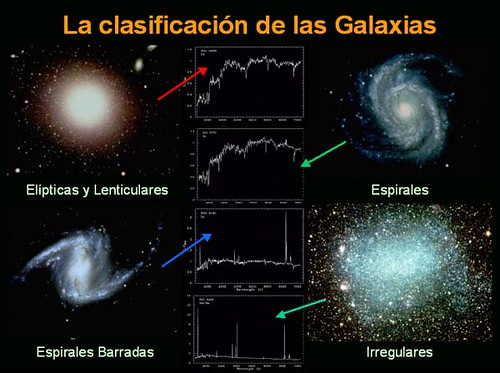

También hemos hablado aquí, de las galaxias y sus diferentes tipos, de radiogalaxias y de los cuásares, además de otras cuestiones de interés que, en todo momento, he tratado de explicar de manera muy sencilla con el objeto de que su comprensión sea fácil para las personas no versadas en Astronomía.

Es preciso que todos sepais que, en cualquier región del Universo, por muchos años luz que de nuestra Galaxia esté alejada, las leyes que rigen son las mismas que aquí, en nuestra región, interaccionan con la materia. Todo el Cosmos es lo mismo en cualquier lugar. Los Cúmulos de Galaxias y los espacios “vacíos” que existen entre ellos, las Nebulosas, los Agujeros Negros que ocupan el corazón de las Galaxias, el gas y el polvo interestelar que forman nuevas estrellas, y, en fin, todas las maravillas que a través de los procesos nucleares, forman la materia compleja a partir del Hidrógeno y del Helio.

Simulación computacional del gas pristino. Cuando salió la noticia del descubrimiento, se pudo leer:

“Astrónomos de la Universidad de California en Santa Cruz han encontrado, por primera vez, restos de la materia prima original del Universo en nubes de gas que datan de la noche de los tiempos. Estas nubes contienen remanentes absolutamente intactos del gas «limpio» que apareció en los primeros minutos después del Big Bang y que nunca llegó a formar parte de las estrellas. El hallazgo, que aparece publicado en la revista Science, coincide con las predicciones teóricas sobre los orígenes de los elementos en el Cosmos.

Solo los elementos más ligeros, principalmente hidrógeno y helio, se crearon en el Big Bang. A continuación, tuvieron que pasar varios cientos de millones de años para que grupos de este gas primordial se condensaran para formar las primeras estrellas, momento en el que los elementos más pesados se forjaron. Hasta ahora, los astrónomos han detectado siempre «metales» (término para referirse a todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio) en cualquier lugar que buscaran en el Universo.”

Antes de que se formaran las primeras estrellas, el 75% del material era Hidrógeno

Hidrógeno y Helio es el material primario del Universo y, a partir de ellos, se forman las estrellas que convierten ese material en una especie de plasma a altas temperaturas que en la superficie de la estrella puede ser de 6.000 grados y en el núcleo de 15 millones.

La fusión nuclear, convierte el hidrógeno en helio, el helio en carbono, el carbono en oxígeno, y, de esta manera hasta llegar al hierro. Otros materiales más complejos se producen cuando las estrellas supermasivas explotan en supernovas sembrando el espacio con una nueva Nebulosa y, su núcleo se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro.

Pero veamos algún objeto más de los que pueblan el inmenso espacio del Universo.

La luz está compuesta por fotones y precisamente ya se ha dicho que es la luz la que tiene el record de velocidad del universo al correr a unos 300.000 Km/s, exactamente 299.792’458 Km/s.

¿Y los neutrinos?

Existen 3 tipos de neutrinos y los científicos creen poco probable que haya algún otro «sabor», a menos que tenga propiedades muy diferentes a las de los encontrados. Estos se asocian con distintas partículas cargadas y de allí se derivan sus nombres: Están asociados al electrón (neutrino electrónico), al muón (neutrino muónico) y a la partícula Tau (neutrino tauónico).

Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) determinó que la masa de los neutrinos no excede de 0,26 electronvoltios, dos millones de veces inferior a la masa del electrón. El equipo ha descubierto que la suma de las masas de los tres tipos de neutrinos que existen (electrónicos, muónicos y tauónicos) no representa más del 6 por mil del total de la masa-energía del cosmos.

Los neutrinos se forman en ciertas reacciones nucleares y ningún físico atómico ha sido hasta ahora capaz de medir su masa. Es probable que los neutrinos, como los fotones, tengan una masa en reposo nula, aunque en realidad el neutrino nunca podrá estar en reposo y, como el fotón, siempre se está moviendo a 299.792’458 Km/s y adquieren esa velocidad desde el instante en que se forma.

Los fotones son los cuantos de la luz y transmisores del electromagnetismo y de cualquier clase de radiación en el Universo.

Pero los neutrinos no son fotones, porque ambos tienen propiedades muy distintas. Los fotones interaccionan fácilmente con las partículas de materia y son retardados y absorbidos al pasar por la materia. Los neutrinos, por el contrario, apenas interaccionan con las partículas de materia y pueden atravesar un espesor de años luz de plomo sin verse afectados.

Parece claro, por tanto, que si los neutrinos tienen una masa en reposo nula, no son materia. Por otro lado, hace falta energía para formarlos, y al alejarse se llevan algo de ella consigo, de modo que son una forma de energía.

Para capturarlos, han ideado grandes depósitos de agua pesada en las profundidades de la Tierra.

Los neutrinos atraviesan cualquier espesor de materia sin interaccionar apenas, de modo que prácticamente no efectúan trabajo. Lo cual les distingue de cualquier otra forma de energía. En su momento se habló de que los neutrinos podían ser la energía oscura que tanto fascina a todos los físicos, astrofísicos y astrónomos, sin embargo, al no haber detectado la masa de los neutrinos, se desechó la idea.

El neutrino es de la familia de los leptones y existe en tres formas. Una asociada al electrón y se conoce como neutrino electrónico (Ve), otra al muón y es el neutrino múonico (Vµ) y por último el que está asociado con la partícula tau, que es el neutrino tauónico (Vt). Cada forma tiene su propia antipartícula.

El neutrino fue postulado en 1.931 para explicar la energía “perdida” en la desintegración beta. Fue identificado de forma tentativa en 1.953, y definitivamente en 1.956, dando la razón a Wolfgang Pauli que presintió su existencia.

Los neutrinos no tienen carga y como dijimos antes, tampoco tienen masa; son pura energía que viaja siempre por el espacio a la velocidad de la luz. En algunas teorías de gran unificación se predice que los neutrinos tienen masa no nula, pero no hay evidencia concluyente para eso.

Cuando Pauli propuso su existencia para justificar la energía perdida en la desintegración beta, Enrico Fermi lo bautizó con el nombre de neutrino. La ley de conservación de la energía prohíbe que ésta se pierda, y en la desintegración beta, que es un tipo de interacción débil en la que un núcleo atómico inestable se transforma en un núcleo de la misma masa atómica pero de distinto número atómico, hace que en el proceso un neutrón se convierta en un protón con la emisión de un electrón, o de un protón en un neutrón con la emisión de un positrón. Pero la cuenta no salía, allí faltaba algo, no se completaba en la transformación la energía original, así que Pauli añadió en la primera un antineutrino electrónico y la segunda la completó con un neutrino electrónico.

Evitamos fórmulas y explicaciones complejas.

Así fue como se dio a conocer al mundo la existencia de neutrinos.

Ahora para ir conociendo mejor el Universo, dejemos aquí explicados algunos conceptos:

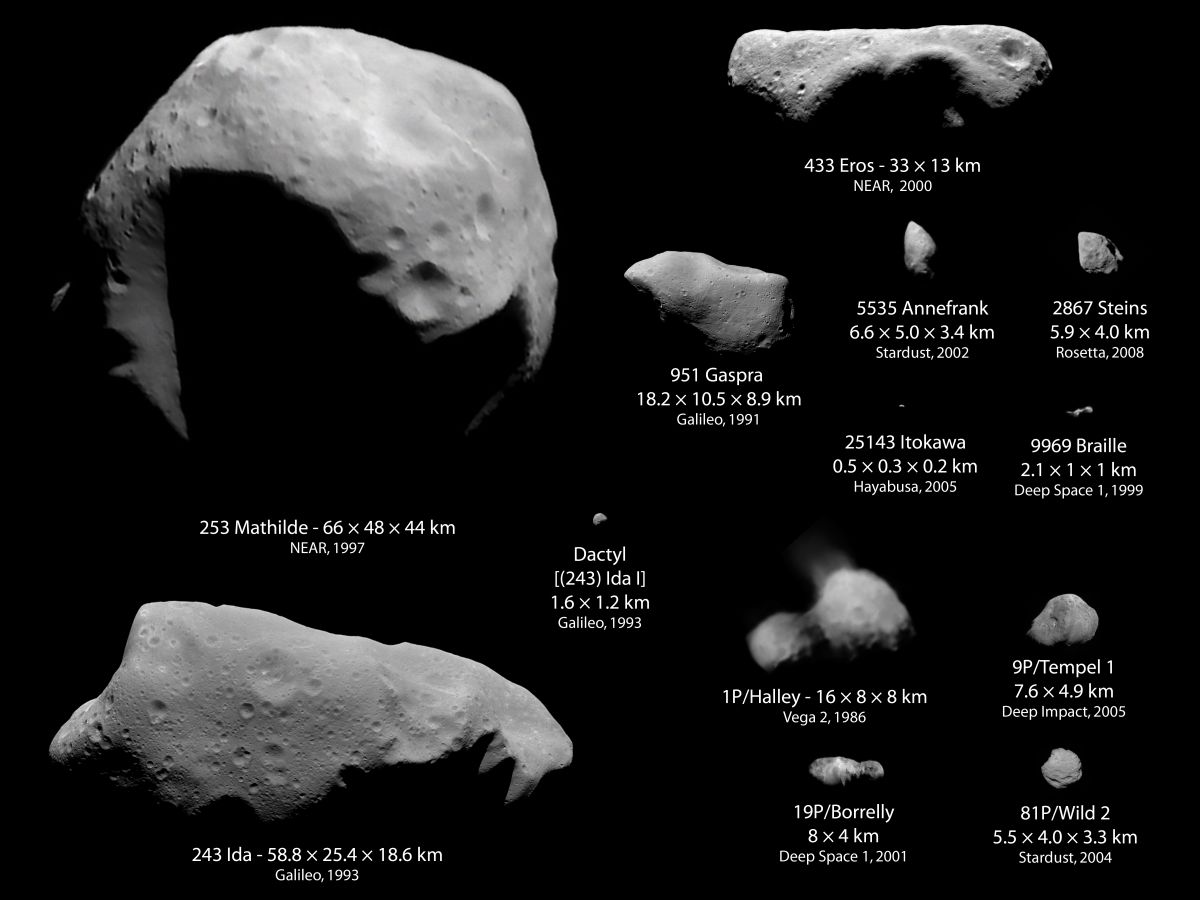

Asteroide.

(Planetas menores; planetoides)

Pequeños cuerpos que giran alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter en una zona alejada entre 1’7 y 4’0 Unidades astronómicas del Sol (cinturón de asteroides). El tamaño de estos objetos varía desde el más grande, Ceres (con un diámetro de 933 km.), a los objetos con menos de 1 km. De diámetro. Se estima que hay alrededor de 10 cuerpos con diámetro mayor de 250 km. Y unos 120 cuerpos con diámetros por encima de 130 km.

Aunque son millones, su masa total es apenas una pequeña fracción de la Tierra, aunque no por ello dejan de ser preocupantes en el sentido del peligro que pueda suponer para nuestro planeta, la colisión con uno de estos pedruscos enormes del espacio estelar. La desaparición de los Dinosaurios podría ser una prueba de los efectos devastadores de una colisión de este calibre. Según algunos creen uno de estos cuerpos enormes cayó en Mexico y arrasó con la vida de los grandes reptiles.

Astrofísica.

Ciencia que estudia la física y la química de objetos extraterrestres. La alianza de la física y la astronomía, que comenzó con la creación de la espectroscopia, permitió investigar lo que son los objetos celestes, y no solo donde están. Es una de las ciencias más antiguas, cuyo objetivo es explicar los fenómenos del Universo apoyándose en los conocimientos de la Física y otras ciencias afines. Asi también la astrofísica pretende determinar el origen, la formación y la evolución de los planetas, estrellas y galaxias.

Esta ciencia nos permite saber la composición de elementos que tiene un objeto estelar situado a miles de años-luz de la tierra, y, de momento, se confirma que el material existente en el Universo entero, es igual en todas partes.

El Universo primitivo era un plasma, cuando se enfrió se convirtió en Hidrógeno y algo de Helio (los dos elementos más simples) y más tarde, cuando se formaron las primeras estrellas y galaxias, se pudo fabricar, en los hornos termonucleares de las estrellas, el resto de elementos más complejos y pesados, tales como litio, carbono, oxigeno, nitrógeno, todos los gases nobles como argón, kriptón, neón, etc., el hierro, mercurio… uranio y se completó la tabla periódica de elementos naturales que están, de una u otra forma dispersos por el Universo.

Nosotros mismos, la especie humana, estamos hechos de un material que solo se puede producir en las estrellas, así qué, sin lugar a ninguna duda, el material que nos formó se fabricó hace miles de millones de años en estrellas situadas a miles o cientos de miles de años-luz de nuestro Sistema Solar. ¡Qué insignificante somos comparados con la enormidad del Universo! Sin embargo, el hecho de pertenecer a él nos da cierta importancia, y, además, somos conscientes de Ser.

Astronomía invisible.

Estudio de objetos celestes observados mediante la detección de su radiación o longitudes de onda diferentes de las de la luz visible.

Mediante este método se ha detectado, por ejemplo, una fuente emisora de rayos X, Cygnus X-I, que consiste en una estrella supergigante que rota alrededor de un pequeño compañero invisible con una masa unas diez veces mayor que la del Sol y, por tanto, por encima del límite de Chandrasekhar y que todos los expertos le conceden su voto para que, en realidad sea un agujero negro situado en el corazón de nuestra Galaxia a 30.000 años-luz de la Tierra.

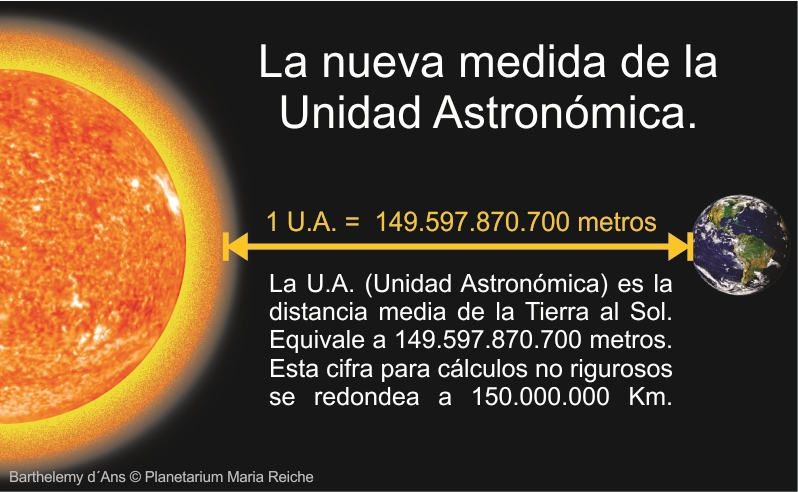

Astronómica, unidad.

Distancia media de la Tierra al Sol, igual a 149.600 millones de km., ó 499,012 segundos-luz, ó 8’316 minutos-luz. Cuando se utiliza para medir distancias entre Galaxias, se redondea en 150 millones de km.

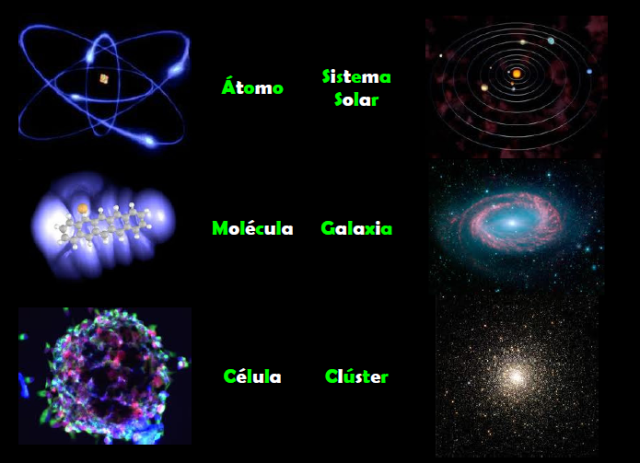

Átomo.

La parte más pequeña que puede existir de un elemento. Los átomos constan de un pequeño núcleo muy denso de protones y neutrones rodeado de electrones situados por capas o niveles y moviéndose. El número de electrones es igual al de protones y, siendo la carga de estas positivas y la carga de aquellas negativa, pero equivalentes, el resultado final del total de la carga es cero y procura la estabilidad entre cargas opuestas pero iguales.

La estructura electrónica de un átomo se refiere a la forma en la que los electrones están dispuestos alrededor del núcleo y, en particular, a los niveles de energía que ocupan. Cada electrón puede ser caracterizado por un conjunto de cuatro números cuánticos: el núm. Cuántico principal, el orbital, el magnético y el número cuántico de espín.

De acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, dos electrones en un átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Los números cuánticos definen el estado cuántico del electrón y explicar como son las estructuras electrónicas de los átomos.

En el núcleo reside casi por completo, la masa del átomo que esta compuesta, como se ha dicho por protones y neutrones que, a su vez, están hechos por quarks.

Se puede dar el caso de que, en ocasiones, se encuentren átomos exóticos en el que un electrón ha sido reemplazado por otra partícula cargada negativamente, como un muón o mesón. En este caso, la partícula negativamente cargada finalmente colisiona con el núcleo con la emisión de fotones de rayos X. Igualmente, puede suceder que sea el núcleo de un átomo el que sea reemplazado por un mesón positivamente cargado. Ese átomo exótico tiene que ser creado artificialmente y es inestable.

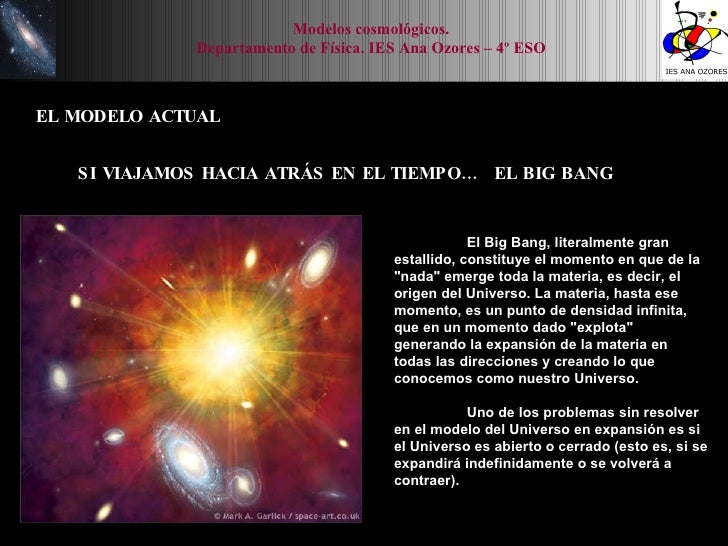

Big Bang.

Teoría cosmológica en la que toda la materia y energía del Universo se originó a partir de un estado de enorme densidad y temperatura que explotó en un momento finito en el pasado hace unos 15 mil millones de años. Esta teoría explica de forma satisfactoria la expansión del Universo, la radiación de fondo de microondas observada, característica de la radiación de cuerpo negro a una temperatura de 3 K y la abundancia observada de helio en el Universo, formado por los primeros 100 segundos después de la explosión a partir del denterio a una temperatura de 10.000.000.000 K. Ahora es considerada generalmente como más satisfactoria que la teoría de estado estacionario de un Universo quieto e inamovible. La teoría del Big Bang fue desarrollada por primera vez en 1.927 por A.G.E. Lamaitre (1894-1966) y retomada y revisada en 1.946 por George Camow (1904-1968). Han sido propuestas varias variantes de ella.

La teoría de la relatividad general predice la existencia de una singularidad en el comienzo, cuando la temperatura y la densidad eran infinitas. La mayoría de los cosmólogos interpretan esta singularidad como una indicación de que la relatividad general deja de ser válida en el Universo muy primitiva, y que el comienzo mismo debe ser estudiado utilizando una teoría cosmológica cuántica.

Con el conocimiento actual de la física de partículas de altas energías, podemos hacer avanzar el reloj, hacia atrás y a través de las eras Leptónica y la hadrónica hasta una millonésima de segundo después del Big Bang cuando la temperatura era de 1013 k. Utilizando una teoría más especulativa los cosmólogos han intentado llevar el modelo hasta 10-35 segundos después de la singularidad, cuando la temperatura estaba en 1018 K.

En el instante del Big Bang comenzó la expansión del Universo y en ese mismo momento, nació el espacio-tiempo. En un principio la simetría lo dominaba todo y reinaba una sola fuerza unificada. Más tarde, a medida que el Universo se enfriaba, la simetría se rompió y surgió la materia y las 4 fuerzas fundamentales que rigen hoy, la opacidad desapareció y todo fue transparencia, surgieron los fotones que transportaron la luz a todos los rincones del cosmos. Doscientos mil años más tarde surgieron las primeras estrellas, se formaron las Galaxias y, partir de la materia inerte, nosotros, la especie humana que, hoy, tan pretenciosa, quiere explicar como ocurrió todo.

Todo esto quedó bien explicado en días anteriores, sin embargo, se deja aquí un resumen como recordatorio para que todos, sin excepción, se familiaricen con estos conceptos del Cosmos.

Carbono, reacción de.

Importante proceso de fusión nuclear que se produce en las estrellas. Lo inicia, el carbono 12 y, después de interacciones con núcleos de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y otros elementos, reaparece al final. Este es el fenómeno que hace posible que las estrellas estén brillando en los cielos.

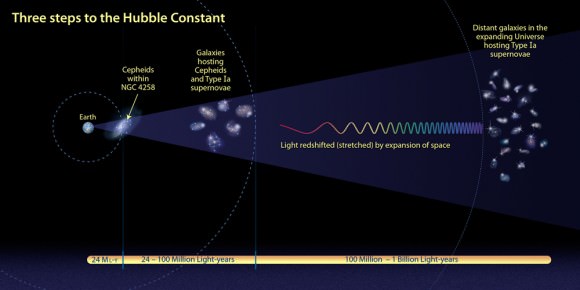

Cefeida variable.

Ahí la tenéis. Se trata de una de las estrellas más importantes del cielo. La estrella pulsante RS Puppis es el astro más brillante en el centro de la imagen. Es aproximadamente diez veces más masiva que el Sol y, en promedio, quince mil veces más luminosa.

De hecho, RS Puppis es una estrella Cefeida, es decir, una estrella cuyo brillo varia de manera regular y por esto mismo se la utiliza para estimar la distancia a las galaxias cercanas. Este es uno de los primeros pasos para establecer las escalas de las distancias cósmicas, y, este tipo de estrellas se denominan estrellas variables Cefeidas.

Una estrella variable pulsante cuya periocidad (esto es, el tiempo que su brillo tarde en variar) está directamente relacionada con su magnitud absoluta. Esta correlación entre el brillo y el período hace útiles las cefeidas para medir distancias intergalácticas.

Se han combinados datos sobre las curvas de luz de estrellas variables como Delta Cephei y Beta Lyrae

Uno de los grupos importantes de gigantes o supergigantes amarillas variables pulsantes, llamadas así por su prototipo, Delta Cephei. Este término general y aplicado comúnmente a más de un tipo estelar, en particular a los cefeadas clásicas antes mencionadas Delta Cephei, y a los menos numerosas estrellas conocidas como W virginia. En su tamaño máximo, los Cefeidas son típicamente un 7-15% mayores que en su tamaño mínimo.

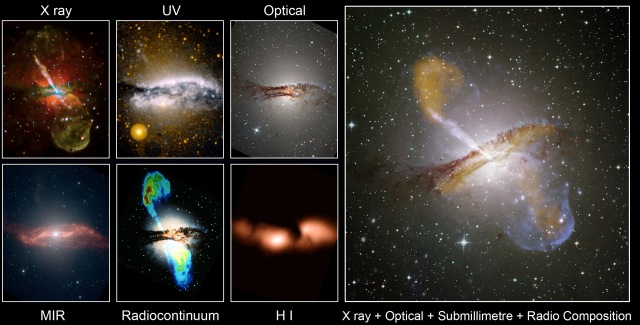

Centauros A.

Intensa radiofuente o fuente de rayos X situada en la constelación Centauros, identificada con la Galaxia elíptica gigante de una magnitud 7 NGC 5128. Centauros A es una radio galaxia clásica con dos pares de lóbulos radioemisores, el mayor de los cuales extendiéndose hasta a 1’5 millones de a.l. y con un chorro que unos 10.000 a.l. de longitud. Estando situada a 15 millones de a.luz, se trata de la radiogalaxia más cercana al Sol. Aunque la Galaxia madre se identifica como eliptica, tiene una banda de polvo poco característica cruzándola, que se cree es el resultado de la unión de una galaxia eliptica en otra espiral.

Esta situada entre el Grupo Local y el centro del supercúmulo de Virgo.

Colapso gravitacional

Fenómeno predicho por la teoría de la relatividad general en el que la materia comprimida más allá de una densidad crítica se colapsa como consecuencia de la atracción gravitacional hasta que aparece una singularidad puntual.

La singularidad resultante del colapso gravitacional puede ser interpretada como una indicación de que se ha llegado al límite de la teoría de la relatividad general y de la necesidad de construir una gravedad cuántica.

La hipótesis de la censura cósmica sugiere que el punto final del colapso gravitacional debe ser un agujero negro, pues las singularidades están siempre ocultas en astrofísica, pues suministra una evidencia indirecta de la existencia de los Agujeros negros.

También, dependiendo de la masa de la estrella, cuándo finalmente agotan su combustible nuclear de fusión (hidrógeno, helio, oxigeno, carbono, etc.) y la gravedad no encuentra oposición para realizar su trabajo, las estrellas colapsan bajo su propio peso, no siempre hasta agujeros negros, como nuestro Sol un día en el futuro, podrán colapsar a estrellas enanas blancas o estrellas de neutrones y los supermasivas, estas así, serán agujeros negros.

Cometas

Miembros secundarios del Sistema Solar que, según se cree, son montones de suciedad y hielo que son residuos de la formación del sistema solar. Se cree que hay millones de cometas en la Nube de Oort, una región esférica con un radio de treinta mil a cien mil unidades astronómicas con centro en el Sol. Los cometas que llegan de la Nube de Oort son calentados por el Sol y desarrollan colas brillantes que los hacen visibles en los cielos de la Tierra.

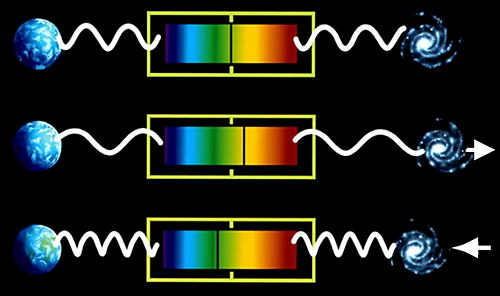

Corrimiento al rojo.

Desplazamiento de las líneas espectrales en la luz proveniente de las estrellas de las galaxias distantes, que se considera producido por la velocidad de alejamiento de las galaxias en un universo en expansión (ley de Hubble). Cuando las galaxias en lugar de alejarse se acercan (caso de Andrómeda), el corrimiento es hacia el azul.

Cósmica, densidad de la materia. (Densidad crítica)

Densidad de materia que se obtendría si toda la materia contenida en las Galaxias fuera distribuida uniformemente a lo largo de todo el Universo. Aunque las estrellas y los planetas tienen densidades mayores que la densidad del agua (alrededor 1 gr/cm3), la densidad media cosmológica es extremadamente baja (menos de 10-29 gr/cm3, o 10-5 átomos/cm3 ), ya que el Universo está formado casi exclusivamente por espacio virtualmente vacío entre galaxias. La densidad media de materia determina si el Universo continuará expandiéndose o no.

La llamada densidad crítica, es la densidad media de materia requerida para que la Gravedad detenga la expansión del Universo. Un Universo con una densidad muy baja se expandirá por siempre, mientras que uno con una densidad muy alta colapsará finalmente. Un Universo con exactamente la densidad crítica, alrededor de 10-29 gr/cm3, es descrito por el modelo Einstein- de Sitter, que se encuentra en la línea divisoria de estos dos extremos.

La densidad media de materia que puede ser observada directamente en nuestro Universo representa sólo el 20% del valor crítico. Puede haber, sin embargo, una gran cantidad de materia oscura que elevaría la densidad hasta el valor crítico. Las teorías de universo inflacionario predicen que la densidad presente debería ser muy próxima a la densidad crítica; estas teorías requieren la existencia de materia oscura que, hoy por hoy, es el misterio más grande de la Astrofísica.

Cósmicos, rayos.

Partículas subatómicas, principalmente protones, que atraviesan velozmente el espacio y chocan con la Tierra. El hecho de que sean masivas sumado a sus altas velocidades, hace que contengan considerable energía: de 108 a más de 1022 eV (electrón-voltios).

El 90% de los rayos cósmicos son protones (núcleos de hidrógeno) y partículas alfa (núcleos de helio) la mayor parte del resto. Los núcleos más pesados son muy raros. También están presentes un pequeño número de electrones, positrones, antiprotones y neutrinos y rayos gamma.

Los rayos cósmicos fueron detectados por primera vez durante el vuelo de un globo en 1.912 por V.F.Hess, y el término fue acuñado en 1.925 por el físico norteamericano Robert Andrews Millikan (1868-1953).

En la física la cosmología se refiere al estudio de la evolución y el destino del universo, así como también al desarrollo de las teorías de la relatividad, …

Cosmología.

- Ciencia que se ocupa de estudiar la estructura y la composición del Universo como un todo. Combina la astronomía, la astrofísica y la física de partículas y una variedad de enfoques matemáticos que incluyen la geometría y la topología.

- Teoría cósmica particular.

Cosmología constante.

Un término empleado a veces en cosmología pasa expresar una fuerza de “repulsión” o “repulsión cósmica”, como la energía liberada por el falso vacío que los modelos del Universo inflacionario consideran que potenció exponencialmente la expansión del universo. Que exista tal repulsión cósmica o que haya desempeñado alguna vez un papel en la historia cósmica es un problema aún no resuelto, como ocurre con la constante cosmológica de Einstein.

Cúmulo de estrellas.

Conjunto de estrellas unidas por la Gravitación, más pequeños y menos masivos que las Galaxias. Los cúmulos “globulares” son más abundantes; son viejos y pueden contener de cientos de miles de millones de estrellas; se les encuentra dentro y lejos del disco Galactico.

Se extienden sobre un radio de unos pocos megaparsecs (también existen pequeños Grupos de Galaxias, como nuestro Grupo Local de solo unas pocas Galaxias.)

Este apartado final del trabajo de hoy, es debido a una petición de un profesor amigo que, me lo ha pedido para introducir a sus alumnos en el mundo de la Astronomía y que tomen conciencia del lugar en el que se encuentra,.

emilio silvera

Ene

5

De como llegamos hasta los Quarks

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Ahora todos hablamos del LHC. Sin embargo, la historia de los aceleradores no comenzó con éste moderno y complejo conglomerado de sofisticadas estructuras que hacen posible que visitemos lugares muy lejanos en el corazón de la materia. Tendríamos que recordar al acelerador lineal también llamado LINAC (linear accelerator) es un tipo de acelerador que le proporciona a la partícula subatómica cargada pequeños incrementos de energía cuando pasa a través de una secuencia de campos eléctricos alternos.

Generador de Van de Graaff. El rodillo y peine superior.

Mientras que el generador de Van de Graaff proporciona energía a la partícula en una sola etapa, el acelerador lineal y el ciclotrón proporcionan energía a la partícula en pequeñas cantidades que se van sumando. El acelerador lineal, fue propuesto en 1924 por el físico sueco Gustaf Ising. El ingeniero noruego Rolf Wideröe construyó la primera máquina de esta clase, que aceleraba iones de potasio hasta una energía de 50.000 eV.

Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron potentes osciladores de radio frecuencia, necesarios para los radares de la época. Después se usaron para crear aceleradores lineales para protones que trabajaban a una frecuencia de 200 MHz, mientras que los aceleradores de electrones trabajan a una frecuencia de 3000 MHz.

El acelerador lineal de protones diseñado por el físico Luis Alvarez en 1946, tenía 875 m de largo y aceleraba protones hasta alcanzar una energía de 800 MeV (800 millones). El acelerador lineal de la universidad de Stanford es el más largo entre los aceleradores de electrones, mide 3.2 km de longitud y proporciona una energía de 50 GeV. En la industria y en la medicina se usan pequeños aceleradores lineales, bien sea de protones o de electrones.

El SLAC, ubicado al sur de San Francisco, acelera electrones y positrones a lo largo de algo más de tres kilómetros hacia varios blancos, anillos y detectores ubicados en su finalización. Este acelerador hace colisionar electrones y positrones, estudiando las partículas resultantes de estas colisiones. Construido originalmente en 1962, se ha ido ampliando y mejorando para seguir siendo uno de los centros de investigación de física de partículas mas avanzados del mundo. El centro ha ganado el premio nobel en tres ocasiones. Y, una vez recordada de manera breve la historia, pasaremos directamente al tema que en realidad nos ha tríado aquí: ¡El descubrimiento de los Quarks!

Ahora los medios con los que cuentan los físicos del LHC son inmensamente más eficaces y están más adelantados que aquellos viejos aceleradores que, sin embargo, fueron los pioneros y los que hicieron posible adquirir conocimientos que nos han traído hasta el moderno LHC.

En 1967 se emprendió una serie de experimentos de dispersión mediante los nuevos haces de electrones del SLAC. El objetivo era estudiar más incisivamente la estructura del protón. Entra el electrón de gran energía, golpea un protón en un blanco de hidrógeno y sale un electrón de energía mucho menor, pero en una dirección que forma un ángulo grande con respecto a su camino original. La estructura puntual dentro del protón actúa, en cierto sentido, como el núcleo con las partículas alfa de Rutherford. Pero el problema era aquí más sutíl.

Richard Edward Taylor

Richard Edward Taylor fue uno de los veintidós científicos que trabajó intensamente en el acelerador lineal de Stanford (SLAC), en una serie de pruebas experimentales que vinieron a demostrar que los protones y los neutrones son poseedores de una estructura interna, lo que a su vez confirma las predicciones teóricas del neoyorquino Murray Gell-Mann (1929- ), acerca de la existencia de los denominados quarks.

Junto con sus colegas de Stanford junto con Jerome I. Friedman y Henry W. Kendall -con los que luego habría de compartir el Nobel-, Taylor investigó sobre la estructura interna de la materia, en su mínima expresión, para lo que partió del modelo teórico de los quarks, postulado por Gell-Mann y -de forma independiente- G. Zweig. Tras sus descubrimientos experimentales en el acelerado lineal de Stanford, Taylor perfeccionó dicho modelo añadiéndole la existencia de unas subpartículas desconocidas hasta entonces, que luego fueron denominadas leptones; además, introdujo en el modelo teórico de Gell-Mann otras partículas no estructurales, sino de intercambio de fuerza, a las que en Stanford comenzaron a llamar bosones.

James Bjorken.

Richard Feynman

Los dos últimos párrafos los he tomado prestados de www.mcnbiografias.com., que es lo que se explica de este tema en casi todas partes. Sin embargo, pocos cuentan que, el equipo de Stanford, dirigido por el físico del SLAC por Richard Taylor y los otros dos físicos del MIT, Jerome Friedman y Henry Kendall, tuvieron la gran suerte de que, Richard Feynman y James Bjorken, metieran sus narices en el proyecto llevados por la curiosidad y como habían prestado su energía y su imaginación a las interacciones fuertes y se preguntaban: ¿que habrá dentro del protón?

Amnos, Feynman y Bjorken visitaban con frecuencia Stanford desde su base en el Cal Tech, en Pasadena. Bjorken, teórico de Stanford, estaba muy interesado en el proyecto experimental y en las reglas que regían unos datos aparentemente incompletos. Estas reglas, razonaba Bjorken, serían indicadoras de las leyes básicas (dentro de la “caja negra”) que controlaba la estructura de los hadrones.

No estaría mal echar una mirada hacia atrás en el tiempo y recordar, en este momento, a Demócrito que, con sus postulados, de alguna manera venía a echar un poco de luz sobre el asunto, dado que él decía que para determinar si algo era un á-tomo habría que ver si era indivisible. En el modelo de los quarks, el protón, en realidad, un conglomerado pegajoso de tres quarks que se mueven rápidamente. Pero como esos quarks están siempre ineludiblemente encadenados los unos a los otros, experimentalmente el protón aparece indivisible.

Acordémonos aquí de que Boscovich decía que, una partícula elemental, o un “á-tomo”, tiene que ser puntual. Y, desde luego, esa prueba, no la pasaba el protón. El equipo del MIT y el SLAC, con la asesoría de Feynman y Bjorken, cayó en la cuenta de que en este caso el criterio operativo era el de los “puntos” y no el de la indivisibilidad. La traducción de sus datos a un modelo de constituyentes puntuales requería una sutileza mucho mayor que el experimento de Rutherford.

Precisamente por eso era tan conveniente fue tan conveniente para Richard Edward Taylor y su equipo, tener a dos de los mejores teóricos del mundo en el equipo aportando su ingenio, agudeza e intuición en todas las fases del proceso experimental. El resultado fue que los datos indicaron, efectivamente, la presencia de objetos puntuales en movimiento dentro del protón.

En 1990 Taylor, Friedman y Kendall recogieron su premio Nobel por haber establecido la realidad de los quarks. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha llamado más la atención es el hecho cierto de que, este descubrimiento como otros muchos (el caso del positrón de Dirac, por ejemplo), han sido posible gracias al ingenio de los teóricos que han sabido vislumbrar cómo era en realidad la Naturaleza.

A todo esto, una buena pregunta sería: ¿cómo pudieron ver este tipo de partículas de tamaño infinitesimal, si los quarks no están libres y están confinados -en este caso- dentro del protón? Hoy, la respuesta tiene poco misterio sabiendo lo que sabemos y hasta donde hemos llegado con el LHC que, con sus inmensas energías “desmenuza” un protón hasta dejar desnudos sus más íntimos secretos.

Este es, el resultado ahora de la colisión de protones en el LHC

Lo cierto es que, en su momento, la teoría de los Quarks hizo muchos conversos, especialmente a medida que los teóricos que escrutaban los datos fueron imbuyendo a los quarks una realidad creciente, conociendo mejor sus propiedades y convirtiendo la incapacidad de ver quarks libres en una virtud. La palabra de moda en aquellos momentos era “confinamiento”. Los Quarks están confinados permanentemente porque la energía requerida para separarlos aumenta a medida que la distancia entre ellos crece. Esa es, la fuerza nuclear fuerte que está presente dentro del átomo y que se encarga de transmitir los ocho Gluones que mantienen confinados a los Quarks.

Así, cuando el intento de separar a los Quarks es demasiado intenso, la energía se vuelve lo bastante grande para crear un par de quark-anti-quark, y ya tenemos cuatro quarks, o dos mesones. Es como intentar conseguir un cabo de cuerda. Se corta y… ¡ya tenemos dos!

¿Cuerdas? Me parece que estoy confundiendo el principal objetivo de este trabajo y, me quiero situar en el tiempo futuro que va, desde los quarks de Gell-Mann hasta las cuerdas de Veneziano y John Schwarz y más tarde Witten. Esto de la Física, a veces te juega malas pasadas y sus complejos caminos te llevan a confundir conceptos y momentos que, en realidad, y de manera individualizada, todos han tenido su propio tiempo y lugar.

¿Cuántas veces no habré pensado, en la posibilidad de tomar el elixir de la sabiduría para poder comprenderlo todo? Sin embargo, esa pósima mágica no existe y, si queremos saber, el único camino que tenemos a nuestro alcance es la observación, el estudio, el experimento… ¡La Ciencia!, que en definitiva, es la única que nos dirá como es, y como se comporta la Naturaleza y, si de camino podemos llegar a saber, por qué lo hace así…¡mucho mejor!

emilio silvera

Ene

4

¡Vamos conociendo la complejidad de la Vida!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en ¡Humanidad! ~

Clasificado en ¡Humanidad! ~

Comments (0)

Comments (0)

¿Tendrá Memoria el Universo?

Lo que pasó siempre deja rastros que nos cuentan la historia, a veces, como leyendas.

Bueno, en cierta manera sí. El Universo tiene y conserva (como ocurre en la Tierra), las reliquias de su pasado. A lo largo y a la ancho del Cosmos podemos encontrar muestras de objetos que nos cuentan lo que antes pasó en el Universo. Una supernova es el momento de la explosión de una estrella masiva, debido a que la presión para mantener todos los átomos nucleares es insostenible. “La simetría es la armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a un punto, línea o plano determinado. Una estrella tiene forma esférica, por lo tanto se espera que si la explosión es en todas las direcciones, su remanente también presente la misma apariencia simétrica. Sin embargo los remanentes de las supernovas no son simétricos. Una posible causa de asimetría en remanentes de supernovas consiste en la variación de masas de los elementos de la estrella.

Algún día sabremos

De alguna manera, llevamos dentro de nosotros aquel camino de Hoz. Pero será la Ciencia la que nos indique la manera de crear nuevos caminos que nos lleven hacia esa armonía que buscamos en un universo del que formamos parte y que no hemos llegado a comprender. Son muchas las cosas que no sabemos.

Desde que Einstein en 1.905 nos dijo que el Tiempo no es un reloj universal que marcha al mismo ritmo para todos, y que un gemelo que parte en un viaje al espacio a gran velocidad no envejerá tanto como el otro que se queda en casa, nada ha sido lo mismo. Esa paradoja la entendemos y nos parece escandalosamente increíble, y pese a todo es correcta. Cosas así despiertan la imaginación de las personas curiosas que, de alguna manera, despiertan a otra realidad y constatan que sus conceptos del “mundo” estaban equivocados.

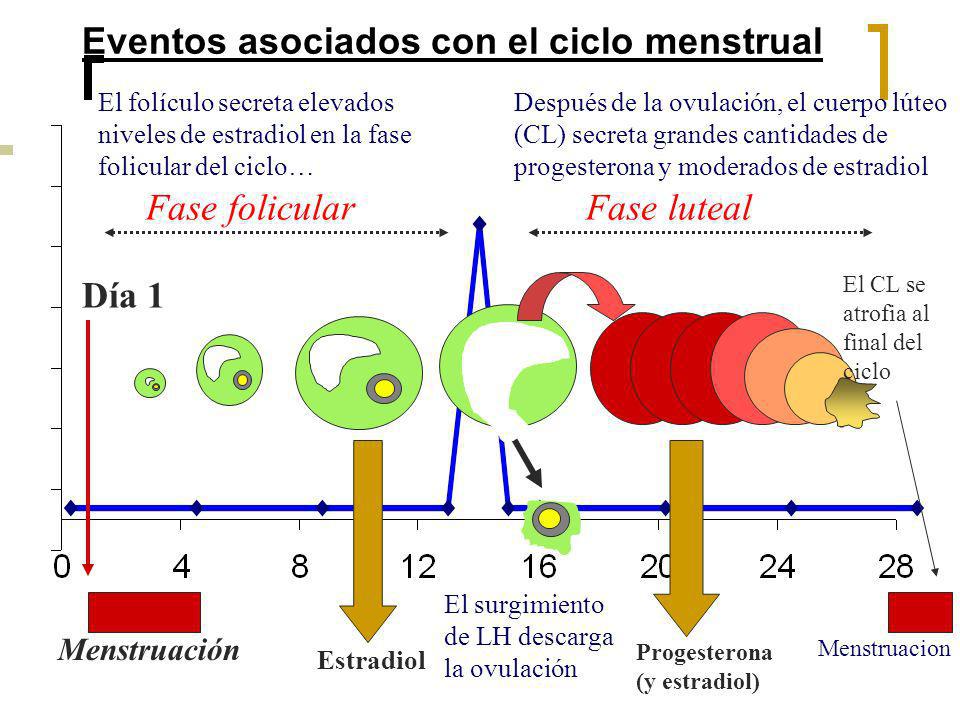

En 1970, de las siguientes características de la interacción débil sólo se conocían las tres primeras:

- La interacción actúa de forma universal sobre muchos tipos diferentes de partículas y su intensidad es aproximadamente igual para todas (aunque sus efectos pueden ser muy diferentes en cada caso). A los neutrinos les afecta exclusivamente la interacción débil.

- Comparada con las demás interacciones, ésta tiene un alcance muy corto.

- La interacción es muy débil. Consecuentemente, los choques de partículas en los cuales hay neutrinos involucrados son tan poco frecuentes que se necesitan chorros muy intensos de neutrinos para poder estudiar tales sucesos.

- Los mediadores de la interacción débil, llamados W+, W– y Z0, no se detectaron hasta la década de 1980. al igual que el fotón, tienen espín 1, pero están eléctricamente cargados y son muy pesados (esta es la causa por la que el alcance de la interacción es tan corto). El tercer mediador, Z0, que es responsable de un tercer tipo de interacción débil que no tiene nada que ver con la desintegración de las partículas llamada “corriente neutra”, permite que los neutrinos puedan colisionar con otras partículas sin cambiar su identidad.

A partir de 1970, quedó clara la relación de la interacción débil y la electromagnética (electrodébil de Weinberg-Salam).

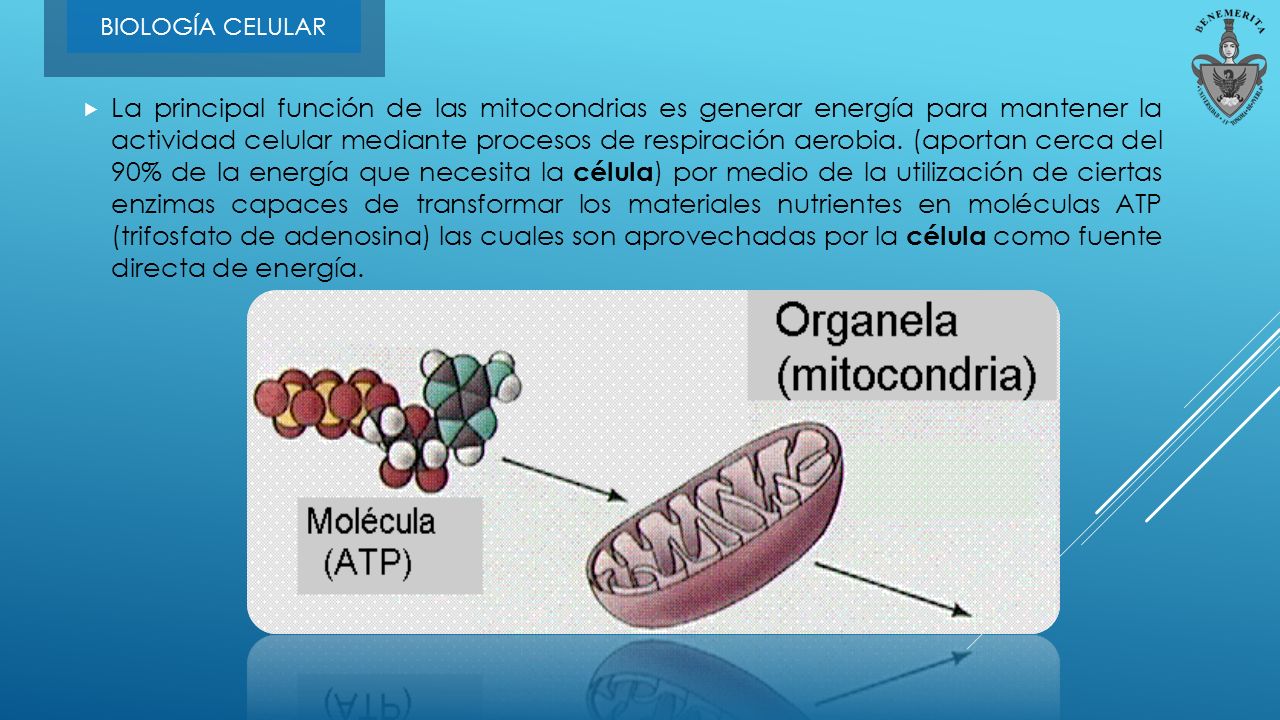

Nuestros cuerpos contienen algunos miles de millones de unos bichitos llamados mitocondrias, que invadieron a los antepasados de nuestras células hace ahora alrededor de mil millones de años. Las mitocondrias están acostumbradas a vivir dentro de nosotros, y nosotros nos hemos acostumbrado de tal manera a tenerlas por todas partes, que ahora no podemos vivir separados. Ellas forman parte de nosotros y nosotros formamos parte de ellas. Producen casi toda nuestra energía y nosotros nos encargamos de alimentarlas y cobijarlas.

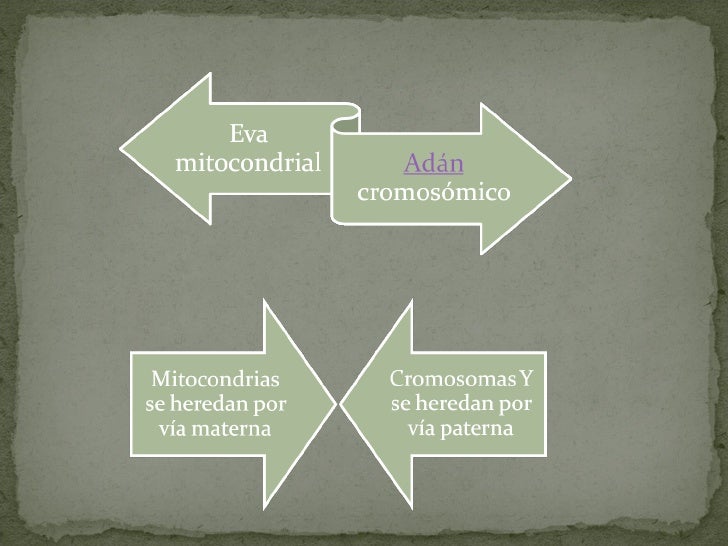

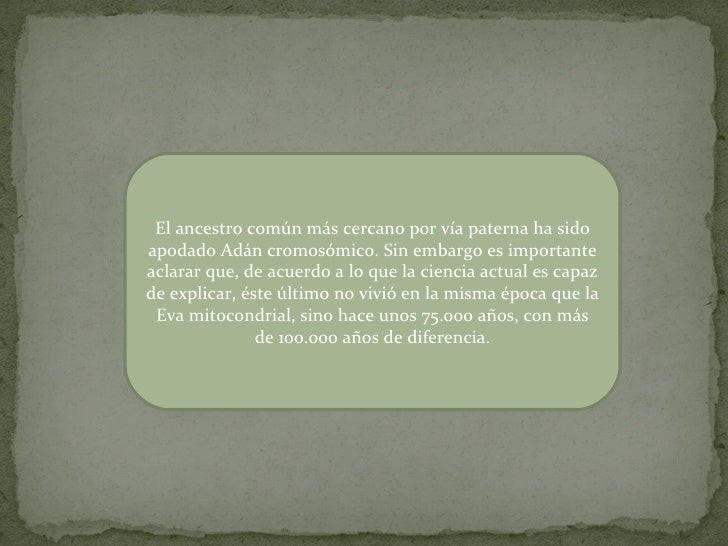

En otros trabajos lo hemos comentado aquí ampliamente, nuestras mitocondrias tienen su propio ADN, heredado sólo de nuestras madres, por lo que este ADN podría proceder de una única mujer que estaría en el origen de los seres humanos actuales: una Eva mitocondrial.

Mitocondria observada bajo el microscopio electrónico

Pero estos huéspedes celulares que parecen vivir pacíficamente en simbiosis con el resto de las células, pueden ser también un enemigo que mata silenciosamente desde dentro. Siempre que una célula muere, hay una serie de pistas que nos conducen hasta las mitocondrias y que nos muestran cómo están implicadas en enfermedades devastadoras e incapacidades físicas o mentales, así como en el propio proceso de envejecimiento. El invitado indispensable se puede convertir en un asesino de monstruosas proporciones.

Casi todas las células de nuestro cuerpo contienen mitocondrias -alrededor de mil en cada célula- El “mitocondrión” es una bestia incansable que no cesa de adoptar formas distintas. Si se captara su aspecto en una única foto instantánea poco favorecedora, se vería algo parecido a un gusano, pero un gusano que se retuerce, se divide en dos y se fusiona con otros gusanos. Así pues, en ocasiones podemos captar un mitocondrión que parece un zepelín, y otras veces algo parecido a un animal con múltiples cabezas o colas.

Dentro de nuestros cuerpos conviven “seres” que, de poderlos contemplar, nos asombrarían.

El mitocondrión es un monstruo antiguo y maternal -un dragón con un apetito monstruoso, que se come a su vez todo lo que nosotros nos hemos comido y lo respira a continuación en forma de fuego.Las mitocondrias consumen practicamente todo el alimento y el oxígeno que se produce en el cuerpo, y producen la mayor parte del calor que este genera. Sin embargo, este monstruo es diminuto -su tamaño es de una micra, es decir, una milésima de milímetro: mil millones de mitocondrias cabrían en el interior de un grano de arena. Menos mal que no están a la vista y lo que por fuera podemos ver de nuestros cuerpos, no resulta tan desagradable. Como consecuencia de ello…

No siempre la realidad es lo que vemos. El interior de las cosas es muy importante para poder emitir un juicio sobre cualquier cosa inanimada o viva que pretendamos calificar en función de sus valores físicos o mentales.

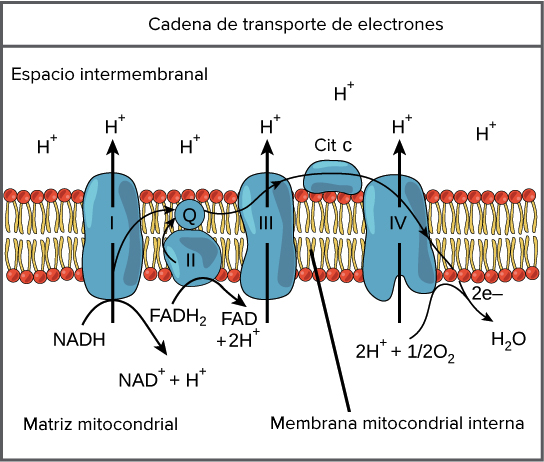

Las mitocondrias tienen su propio ADN y la principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Los nutrientes se escinden en el citoplasma celular para formar ácido pirúvico que penetra en la mitocondria. En una serie de reacciones, parte de las cuales siguen el llamado ciclo de Krebs o del ácido cítrico, el ácido pirúvico reacciona con agua para producir dióxido de carbono y diez átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se transportan hasta las crestas de la membrana interior a lo largo de una cadena de moléculas especiales llamadas coenzimas. Una vez allí, las coenzimas donan los hidrógenos a una serie de proteínas enlazadas a la membrana que forman lo que se llama una cadena de transporte de electrones.

La cadena de transporte de electrones separa los electrones y los protones de cada uno de los diez átomos de hidrógeno. Los diez electrones se envían a lo largo de la cadena y acaban por combinarse con oxígeno y los protones para formar agua.

Cadena de Transporte de electrones y la ATP sintasa

La energía se libera a medida que los electrones pasan desde las coenzimas a los átomos de oxígeno y se almacena en compuestos de la cedena de transporte de electrones. A medida que estos pasan de uno a otro, los componentes de la cadena bombean aleatoriamente protones desde la matriz hacia el espacio comprendido entre las membranas interna y externa. Los protones sólo pueden volver a la matriz por una vía compleja de proteínas integradas en la membrana interior. Este complejo de proteínas de membrana permite a los protones volver a la matriz solo si se añade un grupode fosfato al compuesto difosfato de adenosina (ADP) para formar ATP en el proceso llamado fosforilación.

El complejo ATP sintasa es una enzima situada en la cara interna de la membrana interna de las mitocondrias y de la membrana de los tilacoides de los cloroplastos encargada de sintetizar ATP a partir de ADP y un grupo fosfato y la energía suministrada por un chorro de protones (H+). Responde a la síntesis de ATP según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell. La síntesis de ATP gracias a este enzima se denomina fosforilación oxidativa del ADP.

Estructura del ATP sintasa

El ATP se libera en el citoplasma de la célula, que lo utiliza prácticamente en todas las reacciones que necesitan energía. Se convierte en ADP, que la célula devuelve a la mitocondria para volver a fosforilarlo.

Nadie cae en la cuenta de que, en parte, todos nosotros somos mitocondrias; ellas constituyen aproximadamente un décimo del volumen de todas nuestras células juntas, un décimo de cada uno de nosotros. Dado que son practicamente la única parte de la célula que tiene color, las mitocondrias constuituyen prácticamente el color de nuestras células y nuestros tejidos. Sino fuera por la melanina de nuestra piel , la mioglobina de nuestros músculos y la hemoglobina de nuestra sangre, seríamos del color de las mitocondrias, es decir, rojo amarronado. Además, si esto fuera así, cambiaríamos de color cuando hicéramos ejercicio o corriéramos hasta perder el aliento, de tal forma que podríamos decir si alguien está utilizando mucha o poca energía simplemente con mirar su color.

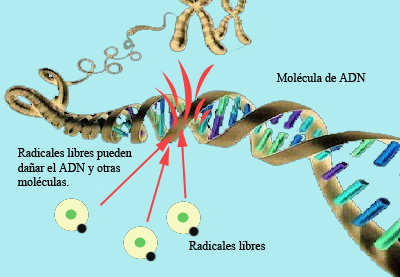

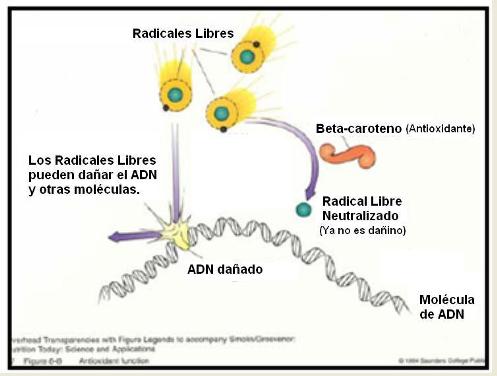

Pero no todo es perfecto y, las mitocondrias tienen fugas que se traduce en un defecto espectacular en el diseño de nuestras mitocondrias: La electricidad de electrones se esacapa de las mitocondrias para producir radicales libres no tóxicos, y la electricidad de protones se escapa produciendo calor: no se trata de figas pequeñas o insignificantes, sino que son grandes y constituyen una gran amenaza para la vida.

Los electrones se escapan de la cadena de transporte ubicada en las mitocondrias para producir “radicales libres” . Quizá la expresión pueda hacernos pensar en algo inocuo, pero en realidad se trata de un grupo suversivo formado por sustancias químicas tóxicas. El primer componente de este grupo es el “superóxido”, que se produce cuando hay una fuga de electrones de la cadena de transporte o de otras máquinas moleculares, y estos electrones van a parar al oxígeno. El superóxido no es ningún superhéroe, ni una marca de detergente para lavadoras, sino el oxígeno con un electrón más. Pero es este electrón suplementario el que causa problemas.

Radicales libres (medicina), cualquier molécula independiente que contiene uno o más electrones sin aparear. Los electrones sin aparear son aquellos que ocupan una órbita atómica o molecular de forma individual. Se puede considerar a los radicales libres como fragmentos de moléculas; por tanto son muy reactivos, y en consecuencia de vida media muy corta. Los radicales libres orgánicos fueron descubiertos por Gomberg en 1900 y, entonces, se postuló que podían tener alguna función biológica. En 1966, Slater propuso que el efecto tóxico del tetracloruro de carbono sobre las células del hígado se producía por una reacción de radicales libres; formuló la teoría de que los radicales libres son responsables de lesiones en los tejidos.

Los radicales libres se producen en la mayor parte de las células corporales como subproducto del metabolismo; algunas células producen mayores cantidades con propósitos específicos como por ejemplo, los macrófagos para la fagocitosis (véase Sistema inmunológico). Los radicales libres más importantes de las células aerobias (como las células humanas), son el oxígeno, el superóxido, los radicales de hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y los metales de transición. Los radicales libres que se forman dentro de las células pueden oxidar las biomoléculas (moléculas empleadas dentro de las células, en especial los lípidos) y por tanto producir la muerte celular. Sin embargo, existen diferentes mecanismos corporales para proteger a las células de los efectos nocivos de los radicales libres; se trata de enzimas que descomponen los peróxidos y los metales de transición; otros radicales libres son neutralizados por proteínas y otras moléculas.

Es difícil estudiar los radicales libres puesto que sólo aparecen durante cortos periodos. En general reaccionan de forma rápida con otras moléculas. En los últimos años, se ha admitido que tienen un papel importante en diferentes situaciones médicas. El ADN (véase Ácidos nucleicos) es muy sensible a la oxidación por los radicales libres y éstos podrían jugar un papel importante en las mutaciones que preceden al desarrollo de un cáncer. Esto explicaría que algunos metales de transición como el níquel o el cromo son carcinógenos en ciertas circunstancias. También se ha implicado a los radicales libres en la aterosclerosis, las lesiones hepáticas, las enfermedades pulmonares, las lesiones renales, la diabetes mellitus y el envejecimiento. No siempre es fácil determinar si los radicales libres son la causa de un proceso o la consecuencia de la acción de algún otro agente causal.

A. Los radicales libres se producen dentro de la mitocondria.

B. Los radicales libres dañan el ADN celular, especialmente en la mitocondria

Los radicales libres no son más que formas muy reactivas de oxígeno. Cada día se forman billones de ellos dentro de las células, concretamente en unas estructuras que se llaman mitocondrias. Pero, a pesar de que son un producto normal que fabrica el cuerpo como combustible para quemar a fin de conseguir energía, su poder destructivo es enorme.

Pueden provocar arteroesclerosis cuando actúan en las paredes de los vasos sanguíneos. Y si lo hacen en el ADN que está en el núcleo celular, pueden provocar mutaciones que dencadenan el cáncer.

Y dañan el ADN mitocondrial diez veces más deprisa que el del núcleo celular. Todo el daño empieza a los 30 años, y se agrava tanto que la célula no puede producir la energía necesaria para vivir.Los radicales libres también atacan a las proteínas, transformándolas en desechos; y destruyen la capa protectora de la célula (la membraba)

Cada vez la sospecha crece en el sentido de que son, estos radicales libres los criminales o complices en una amplia gama de enfermedades: coronarias, cancerosas, inflamatorias y neurodegenerativas. Se les atribuye un record enorme de muerte y destrucción pero, esa es la soscpecha y aún, nos faltan las pruebas definitivas de su implicación.

Las mitocondrias son antiquísimas. Las células modernas, como las que se encuentran en todo nuestro cuerpo, surgieron hace mil millones de años de la fusión de dos tipos de células: una célula grande y muchas pequeñas. La grande (como siempre pasa) se tragó a las pequeñas o fue invadida por ellas, pero el caso es que las pequeñas acabaron viviendo dentro de la grande. Con el tiempo, las células pequeñas perdieron su independencia, cediendo la mayor parte de su ADN y de su maquinaria molecular, pero ganando un lugar seguro dentro de una célula mucho más grande y protectora. De todos los organismos vivos las mitocondrias son los que más se parecen a las antiguas bacterias, están envueltas en dos delgadas paredes similares a las membranas de las bacterias, y tanto la maquinaria como el ADN son parecidos en ambas. Estas similitudes no son meras coincidenciasd, ya que casi con toda certeza se puede afirmar que las mitocondrias evolucionaron a partir de bacterias que fueron tragadas por células de mayor tamaño.

Sabemos que la vida en sí mismo empezó mucho antes de que exisxtieran las mitocondrias, quizás hace unos tres mil quinientos millones de años (así lo dicen fósiles encontrados en rocas de esa edad), cuando los flujos de energía, las moléculas y la información se combinaron para formar la primera célula viva. Desconocemos en qué consistió aquella primera fuente de energía, pero hace unos quinientos millones de años las células habían desarrollado ya una maquinaria que podía recoger la luz de la estrella más cercana a nosotros, el Sol, la fuente última de toda energía que existe en la Tierra. La luz se utilizaba para descomponer el agua (H2O), produciendo Oxígeno, que era emitido a la atmósfera, y liberando también protones y electrones que, al combinarse con el dióxido de carbono del aire, se utilizaban para formar las complejas moléculas de la vida. Este sencillo pero poderoso proceso de fotosíntesis hacia posible que la vida surgiera y se propagara rápidamente.

La primera contaminación global y los primeros desastres ecológicos tuvieron lugar hace dos mil millones de años, cuando el Oxígeno, ese residuo tóxico de la fotosíntesis, comenzó a concentrarse en la atmósfera terrestre. El Oxígeno, la sustancia fundamental de la vida animal, es una molécula relativamente inestable y tóxica. De hecho, en en sí misma un tipo de radical libre y puede arrebatar electrones a otras moléculas, descomponiéndolas para formar otros radicales libres aún más tóxicos. Es la razón por la que la mantequilla y otros alimentos se vuelven rancios, el hierro se oxida y algunos anumales mueren en una atmósfera de oxígeno puro.

De la relación del Oxigeno y nosotros podríamos hablar muy extensamente pero, nos salimos del tema que os quería comentar y que, a estas alturas está acabando.

El exponer aquí todas las ramificaciones que la presencia de las mitocondrias en nuestros cuerpos implica, tendría que ser por medio de algunos grandes tomos en los que pudieran caber tantas explicaciones pero, una cosa es cierta, a pesar de que las mitocondrias puedan ser las causantes de algunos de nuestros trastornos físicos, también lo es que, son las responsables directas de la energía que necesitamos para vivir. Ellas están presentes en todos los sistemas eléctricos del cuerpo y son las responables de suministrar la energía que necesita nuestro cerebro.

Producen casi toda nuestra energía y nosotros nos encargamos de alimentarlas y cobijarlas. Nuestras mitocondrias tienen todavía su propia ADN, heredado sólo de nuestras madres, por lo que este ADN podría proceder de una única mujer que estaría en el origen de los seres humanos actuales: una Eva mitocondrial como al principio se decía.

La Eva Universal: Todos venimos de la misma madre

Aunque no todo lo que aparece en las imágenes de arriba pueda ser cierto, en una cosa sí que están todos de acuerdo:

Una cosa es cierta… ¡Todos somos uno!

Las mitocondrias son las centrales eléctricas de nuestras células y producen casi toda nuestra energía. No obstante, son unas centrales eléctricas con bastantes fugas de energía, lo cual tiene unas consecuencias terribles.

Guy Brown

“Llegué a creer (dice Guy Brown, autor de todas estas ideas e investigaciones) que los productos del diseño biológico (evolutivo) –la vida y todas sus manifestaciones- eran mucho más eficientes y eficaces que algunos productos de la creatividad humana, tales como las máquinas y la cultura. Nos han enseñado que mil millones de años de evolución han perfeccionado el diseño de la célula hasta tal punto que ningún diseñador humano podría mejorarlo, ningún avaro podría economizar más en el uso de energía, ningún técnico de gestión podría mejorar la adjudicación de recursos, ningún ingeniero podría lograr que hubiera menos fallos en el funcionamiento. Está apliamente difundida la creencia de que la cultura humana no debería interferir con la naturaleza, porque la naturaleza está mejor diseñada que la cultura, y esta creencia causa el temor de que los cintíficos se entrometan en la naturaleza, como sucede en la medicina, la ingenieria genética, la clonación o los pesticidas.”

Cloroplasto

Los cloroplastos son orgánulos aún mayores y se encuentran en las células de plantas y algas, pero no en las de animales y hongos. Su estructura es aún más compleja que la mitocondrial: además de las dos membranas de la envoltura, tienen numerosos sacos internos formados por membrana que encierran el pigmento verde llamado clorofila. Desde el punto de vista de la vida terrestre, los cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que la de las mitocondrias: en ellos ocurre la fotosíntesis; esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas y ricas en energía, y va acompañado de liberación de oxígeno. Los cloroplastos producen tanto las moléculas nutritivas como el oxígeno que utilizan las mitocondrias.

Sean cuales sean los méritos de esas creencias, lo cierto es que, nuestras células ciertamente no son tan eficientes como creíamos que eran. Un ejemplo sería lo que parece un defecto espectacular en el diseño de nuestras mitocondrias: tienen fugas. La electricidad de electrones se escapan de las mitocondrias para producir radicales libres no tóxicos, y la electricidad de protones se escapan produciendo calor: no se trata de fugas pequeñas o insignificantes, sino que son grandes y constituyen una amenaza para la vida.

Lo que no podemos poner en duda es, el hecho cierto de que, nuestro complejo organismo está inmerso en una variedad y en una diversidad rica en parámetros que deben cumplir unos cometidos predeterminados que llevan a un todo simétrico de engranaje perfecto y, cuando algo falla en él, el sistema se reciente y el funcionamiento decae.

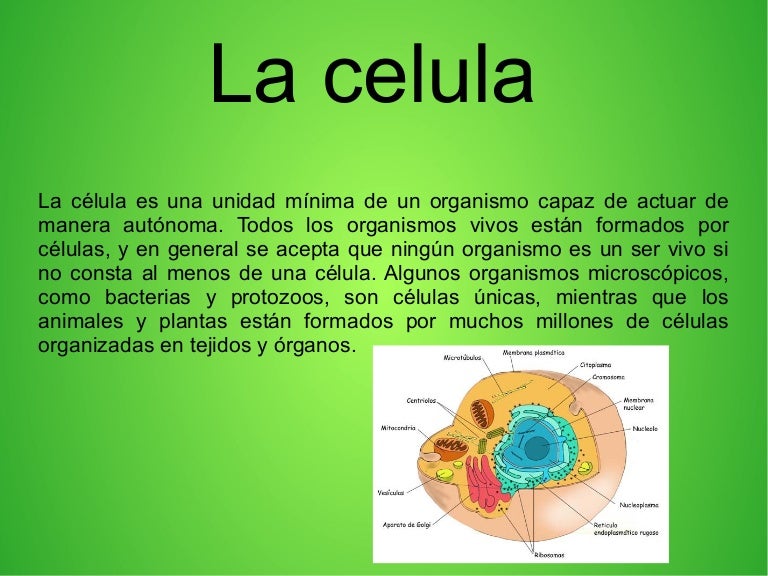

La célula se define como la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción propios de las células y, por tanto, no se consideran seres vivos.

La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo constituyen.

La principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Los nutrientes se escinden en el citoplasma celular para formar ácido pirúvico que penetra en la mitocondria. En una serie de reacciones, parte de las cuales siguen el llamado ciclo de Krebs o del ácido cítrico, el ácido pirúvico reacciona con agua para producir dióxido de carbono y diez átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se transportan hasta las crestas de la membrana interior a lo largo de una cadena de moléculas especiales llamadas coenzimas. Una vez allí, las coenzimas donan los hidrógenos a una serie de proteínas enlazadas a la membrana que forman lo que se llama una cadena de transporte de electrones.

La cadena de transporte de electrones separa los electrones y los protones de cada uno de los diez átomos de hidrógeno. Los diez electrones se envían a lo largo de la cadena y acaban por combinarse con oxígeno y los protones para formar agua.

No solo nosotros, también todo lo que arriba vemos y, mucho más, es la vida.

Si nos preguntan ¿qué es la vida?, por regla general la respuesta no plantea ningún problema. La vida, solemos contestar, es “materia animada” (ánima, alma, o espíritu vital), es decir, lo que en realidad no comprendíamos acerca de la vida.

Algunos hablaban de “élan vital”, un ímpetu vital, o, como decía Laconte: “télefinalisme” para designar lo que él consideraba como la capacidad innata de los organismos vivos para actuar con un propósito determinado, en oposición a la segunda ley de la termodinámica.

En la actualidad el vitalismo tiene pocos adeptos, y los ha ido perdiendo a medida que las notables propiedades de los seres vivos se han ido explicando cada vez más en los términos de la Física y la Química.

A su vez, intentos por definir la vida apelan cada día más a estas disciplinas. En 1944, el físico austríacoErwin Schrödinger, quien gozaba de fama mundial por el desarrollo de la mecánica ondulatoria haciendo una importante aportación con su función de onda (ψ), se planteó la cuestión en un librito titulado What is life?, que en su época tuvo mucha influencia. Destacó con perspicacia dos propiedades que son particularmente características de los seres vivos:

1) Su capacidad de crear orden a partir del desorden al explotar fuentes externas de energía y alimentarse de lo que él llamaba “entropía negativa”.

2) Su capacidad de transmitir su programa específico de generación en generación, propiedad que Schrödinger, que no sabía nada de DNA, atribuía a un “cristal aperiódico”.

Son muchas las cosas que aún no hemos llegado a comprender, sin embargo, debemos prestar más atención a la Naturaleza que, con la mayor economía y siempre tratando de tomar el camino más sencillo, nos muestra como es el “mundo”, el Universo y, dentro de él, ¡la vida! que, muchas veces hemos tratado de crear sin ser conscientes de que, su ámbito está en la naturaleza dónde únicamente puede surgir, y, lo que nosotros podamos conseguir al querer imitarla, sólo será una simple simulación artificial que, no sabría yo sí, por muy adelantada y sofisticada que pueda ser, le podríamos llamar ¡Vida!

Por primera vez, un equipo de científicos ha logrado detectar y documentar todo el ciclo de la erupción de un volcán submarino, el Axial Seamount, a unos 400 kilómetros de la costa de Oregón, que ya había sido pronosticada desde hace cinco años y que, también por vez primera, ha cumplido con las fechas previstas. Se han detectado mecanismos químicos que nos llevan directamente a la evolución de la vida.

No puede haber un intento serio de comprender la vida sin el lenguaje de la química. Ello es más cierto todavía porque la información biológica depende de la Química. Por desgracia, pocos de nosotros estamos familiarizados siquiera con los elementos básicos de la química, a la que algunos nos hemos podido acercar de puntillas para conocerla sólo en la superficie y no tan profundamente como sería deseable para comprender, ya que, la Química, hoy en día, no sólo para la vida, sino que también está presente en las industrias químicas de nuestra civilización tecnológica, en las Nebulosas del espacio interestelar, en las estrellas, en las galaxias y, en el Universo entero. Sin la Química, amigos míos…¡Sería imposible la Vida!

Si pensamos que a partir de esas células surgidas de la materia “inerte” gracias a una serie de procesos complejos, hemos podido llegar a constituirnos en seres que piensan y son conscientes de SER, no podemos más que maravillarnos de tan increíble transformación que se hizo posible en un Universo dinámico que, con unas leyes determinadas permitieron que así pudiera ocurrir.

Aunque lo parezca, no tiene que ser, necesariamente la Tierra. Otros muchos mundos parecidos pululan por las galaxias del Cosmos y, como la Tierra, existen miles de planetas maravillosos capaces de albergar la vida

Nuestros sueños de visitar mundos remotos, y, en ellos, encontrar otras clases de vida, otras inteligencias, es un sueño largamente acariaciado por nuestras mentes que, se resisten a estar sólas en un vasto Universo que, poseyendo miles de millones de mundos, también debe estar abarrotado de una diversidad de clases de vida que, al igual que ocurre aquí en la Tierra, pudieran (algunas de ellas) estar haciéndose la misma pregunta: ¿Estaremos sólos en tan inmenso Universo.

No, no creo que estemos solos. La vida, debe ser un principio ineludible del Universo, es decir, un Universo sin vida, ¿para qué? ¡Qué desperdicio de espacio y de mundos! Nadie podrá observar las maravillas que contiene y, precisamente por ello, surgieron los observadores que, como nosotros mismos, tratan de saber. Debe existir una forma ancestral de la que descienden todos los seres vivos conocidos y desconocidos del Universo.

Claro que, dar una respuesta convincente y cinetífica a esta pregunta, nos resulta imposible, sólo podemos confiar en nuestra intuición que nos dice: ¡No estais sólos! ¡Todos somos uno! ¡La esencia de la vida son los pensamientos! ¡La vida surge en todas partes por igual y de la misma manera! ¡Todos somos UNO!

Si de una cosa estamos seguros, es, que nadie se pone de acuerdo en… De dónde venimos y, hacia dónde vamos.

emilio silvera

Ene

4

Convivimos con ellas sin prestarles atención

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (0)

Comments (0)

Existen inesperadas conexiones entre los cuerpos celestes y los patrones que rigen la Vida en el Planeta Tierra, No pocas de las secuencias que podemos observar, son la consecuencia directa de dichas conexiones, a las que, la mayoría de las veces, no le prestamos la menor atención.

Merece la pena examinar esos vínculos que, situados a niveles diferentes, pueden comenzar en puntos temporales subyacentes en el entorno terrestre y terminar con las respuestas que los seres vivos, donde sólo los Humanos, aprendieron a dar al reino astronómico el valor y la conexión que en todo ello tenían.

Estas respuestas (aunque a veces nos parezcan ancestrales), aún se manifiestan en nuestra organización social, y también subyacen a muchas de nuestras respuestas metafísicas y emocionales del Universo.

Hemos estado tentados a ver las estrellas como dioses, como demonios, como la mejor guía para la navez viajeras, como la profesía de la mala suerte, o, lo que es peor, como gobernantes de cada una de nuestras acciones.

Descubrimos también que hemos sido tremendamente afortunados por el simple hecho de que, la forma de vida que representamos, vino a caer, por razones del Azar, dentro de un entorno celeste que influye significativamente en el alcance y dirección de cualquier investigación científica del Universo que, en nuestra pacífica Región, se hace totalmente posible al estar alejados de lugares turbulentos y emisiones de inmensas energías que impedidirían cualquier clase de observación y estudio fiable.

Si en nuestro entorno explotaran Supernovas y estuvieran presentes Agujeros Negros masivos… ¡Las cosas serían muy diferentes para nosotros, o, incluso, no serían!

Nuestros primeros pasos preconscientes, es decir, los de nuestros ancestros primitivos a lo largo del Sendero Evolutivo, se produjeron en un mundo de alternancia diaria de la noche y el día, una crecida y bajada mensual de las mareas y una variación anuela en las horas diurnas y en el clima. Todos estos cambios de escenarios dejaron su impronta sobre nosotros, los actores en el serial de la Vida.

Algunos seres vivos pudieron sobrevivir mejor porque variaciones fortuitas les dieron ritmos corporales que reflejaban con precisión el pulso de cambios ventajosos en el entorno que pudieron ser aprovechados por ellos, tamto en las plantas como en los animales de todo tipo. Unos pudieron adaptarse y otros no.

Esos otros, sintieron directa y vivamente en su propios metabolismos aquellos cambios que los ritmos celestes imponían y a los que ellos, no se pudieron adaptar, y, de esa manera, sus especies perecieron y dejaron de existir.

El mundo está lleno de Plantas y Animales que han crecido sensibles al ciclo de la noche y el día, el cielo estacional del calor del Sol y la variación mensual de las mareas. Las mareas oceánicas provocadas por las feses de la Luna influyeron en la evolución de los crustáceos y los anfibios.

La formación de regiones con grandes diferencias entre mareas vivas y muertas, con alternancia de períodos de inmersión y períodos secos, puede haber aninado la disfunción de la vida del mar a la tierra. Las condiciones cambiantes estimulan la evolución de un tipo de complejidadque lleva a la vida porque crea condiciones en las que la variación supone una diferencia en las perspectivas de supervivencia (adaptarse o morir).

Existen huellas claras de un período anual en los ciclos vitales de las plantas y de los demás seres vivos de que, han favorecido su adaptación evolutiva y han hecho posible la supervivencia y crecimientos de las especies y sus “relojes” innatos que hace coincidir, en no pocos casos, el nacimiento de sus crías con momentos en los que la posibilidad de supervivencia es mayor, especialmente, en las regiones templadas, donde las estaciones cambian de manera más abruptas.

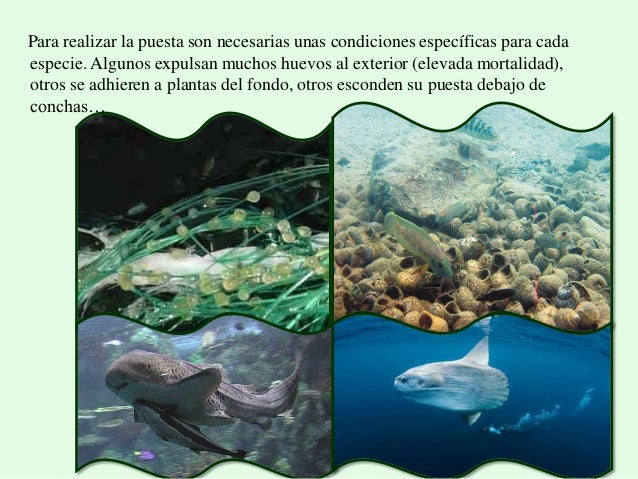

En la manera que hemos podido llegar a descubrir, de cómo desovan algunos y como tienen en cuenta el momento de la Luna nueva o Luna llena , y los peces desoven después de enterrar la mitad de sus cuerpos en la arena. De esta manera les da tiempo a que las mareas no puedan arrastrarlos para evitar su puesta.

Los animales sienten el cambio de las Estaciones por una respuesta a la duración de la Luz diurna. Hay ejemplos notables de la precisión de esta sensibilidad, que optimiza la fertilidad de las hembras para que coincida con el equinoccio de primavera.

Parece que la actividad de apareo se desencadena cuando la duración de la Luz diurna alcanza un valor crítico. Los experimentos muestran que pueden haber dos fases:

– Amor a la Luz

– Amor en la Oscuridad

En la primera fase, cuando la luz cae en el cuerpo estimula el crecimiento y la actividad; en la segunda fase, estas cosas se inhiben. En días largos, más luz estimula las respuestas bioquímicas más fuertes.

Pero la situación no es siempre tan sencilla. Las criaturas pueden poner a cero sus relojes internos exponiéndolos a entornos artificiales.

El día y el Año son las más simples de nuestras de nuestras divisiones temporales. La longitud del día está determinada por el Tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje. El día sería mucho más largo si la Tierra rotara más lentamente, y las variaciones diurnas no existirían en absoluto si la Tierra no tuviera rotación. En este caso, los seres vivos estarían, divididos entre trtes poblaciones diferentes:

– Los que vivirían en el lado oscuro

– Los que vivirían en el lado luminoso

– Los que vivirían en la Zona Corpuscular intermedia

Está claro que hay un límite en lo que se refiere a que el día sea más corto o más largo, todo dependerá de los factores que en ello puedan intervenir. El día no podría ser mucho más corto porque hay un límite en la rápido que puede girar un cuerpo antes de que empiece a despedir a todos los objetos que estén sibre su superficie y, más tarde, a desintegrarse. De hecho, la longitud del día está alargándose muy lentamente, aproximadamente dos milésimas de segundo cada siglo, debido a la atracción de la Luna.

Seguramente, algunos de ustedes, al leer “…dos milésimas de segunda cada siglo…”, hayan podido pensar: Qué tontería, y, qué puedo eso influir en nada.

Lo cierto es que, durante los enormes períodos necesarios para un cambio Geológico o Biológico destacable, ese infinitesimal aumento adquiere una importancia vital.

El día habría sido 11 horas más corto hace ahora 2.000 millones de años, cuando vivían las antiguas bacterias fósiles conocidas y halladas en las rocas más antiguas de la Tierra en Warradona (Australia). Se han hallado pruebas directas de este cambio impresos en los seres vivos en algunas arrecifes de las Bahamas.

En el coral se depositan bandas de crecimiento anual (similares a los anillos de los árboles), y contando cuantas bandas diarias hay en cada banda anual se puede determinar cuantos ciclos diarios había en un año. El crecimiento coral contemporáneo muestra unas trescientas sesenta y cinco bandas por cada año, aproximadamente lo que se esperaba, mientras que los corales de hace 350 millones de años, muestran unos cuatrocientos anillos diarios en cada banda anual, lo que nos indica que el día era entonces de sólo 21,9 horas.

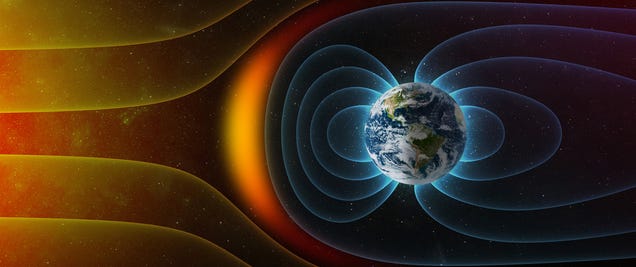

Si hacemos un viaje al pasado, para tratar de contemplar la evolución terrestre desde su formación, podríamos contemplar cómo, la Tierra jóven podría haber tenido días de tan sólo 6 horas. Así pués, si la Luna no existiera nuestro día sería (probablemente) dee sólo un cuarto de su longitud actual. Esto también hubiera tenido consecuencias para el campo magnético de la Tierra. Con un día de sólo 6 horas, la rotación más rápida de partículas cargadas dentro del planeta produciría un campo terrestre tres veces más intenso que el actual.

La sensibilidad magnética sería una adaptación más económica para los seres vivos de un mundo semejante.Sin embargo, los efectos ambientales de más largo alcance de un día más corto serían seguidos de vientos más fuertes, mucho más fuertes que azotarían que azotarían la superficie en rotación del planeta.

El grado de erosión por el viento y las olas sería muy grande. Habría presión selectiva hacia árboles más pequeños y para que las plantas desarrollaran hojas más pequeñas y más fuertes que fueran menos susceptibles de ser arrancadas. Esto podría alterar el curso de la evolución de la atmósfera terrestres al retrasar la conversión de su primitiva atmósfera de dióxido de Carbono en Oxígeno por acción de la Fotosíntesis.

El año está determinado por el Tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol. Este período de Tiempo no es en modo alguno aleatorio. Las temperaturas y emisiones de energía de las estrellasd estables están fijadas por las intensidades invariantes de las fuerzas de la naturaleza.

En un planeta sólo puede haber una actividad Biológica si su temperatura superficial no es extrema. Demasiado calor y las moléculas se frien; demasiado frío, y se congelan; pero en medio, hay un rango de temperaturas en el que pueden multiplicarse y crecer en complejidad los seres vivos.

Existe un estrecho rango dentro del cual el agua puede mantenerse líquida y ese estado es el óptimo para la evolución expontánea de la vida. El agua ofrece un ambiente maravilloso para la evolución de la Química compleja porque aumenta tanto la movilidad como la acumulación de grandes concentraciones de moléculas que se pueden transformar en estructuras complejas.

Estas limitaciones a las temperaturasgarantizan a los seres vivos que su biología les exige estar situados en planetas que no estén demasiado cerca de su estrella madre, ni tampoco, demasiado lejos de su luz y su calor. Es lo que llamamos estar situados en la Zona habitable de una estrella para que, en los planetas allí situados, la vida pueda florecer.

Otra cuestión importe es que, esos planetas, tengan órbitas casi circulares, si queremos que dichos planetas permanezcan en esa Zona habitable, ya que, si la órbita es elíptica se saldría de ella y, la vida, tendría muchos problemas para poder mantenerse estable.

Esta animación muestra algunas órbitas elípticas con diferentes excentricidades. Así mismo, muestra cómo está el Sol durante el foco de una elipse, y algo de la matemática que hay tras las órbitas elípticas. Animación de Randy Russell (miembro del equipo de Ventanas al Universo).

Las órbitas elípticas llevarían al planeta a puntos con diferentes distancias y temperaturas con lo cual, la vida tendría muchos problemas para poder resistir cambios tan drásticos que, por lo general, serían mortales para los seres vivos de aquel planeta.

La Tierra en su deambular alrededor del Sol, describe una órbita elíptica pero, poco pronunciada. Su máxima distancia del Sol es de 1,017 veces la distancia media, y su mínima distancia es sólo de 0,983 veces la distancia media que sería la de 1 UA.

Como veréis, la ligera variación hace de la órbita “casi” un círculo perfecto y la variación anuela es aproximadamente de un 7% en el flujo de energía que la superficie de la Tierra recibe del Sol. La cercanía de la órbita de la Tierra a un círculo, tiene una importancia evidente.

La regularidad de la Tierra que viene dada por la intensidad de energía que nos envía el Sol, desde 150 millones de kilómetros, y, la intensidad está amortiguada por la rica y densa atmósfera terrestre, y, los seres vivos, tienen un escudo contra las radiaciones nosivas.

Dejémos aquí la primera parte.

En la segunda parte seguiremos hablando de la importancia que tiene la Luna para nosotros y explicaremos el por qué de las Estaciones en nuestro planeta.

La Fuente: “El Universo como Obra de Arte” JOHN D. BARROW.

Ene

4

Convivimos con ellas sin prestarles atención 2ª Parte

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (0)

Comments (0)