- NASA: EL AUMENTO DEL METANO EN EL VERANO MARCIANO SUGIERE LA PRESENCIA DE ALGUNA CLASE DE VIDA.

Jul

4

Desde los átomos hasta las estrellas: Un largo viaje

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

“Pues yo he sido a veces un muchacho y una chica,

Un matorral y un pájaro y un pez en las olas saladas.”

Esto nos decía Empédocles, el padre de aquellos primitivos elementos formados por Agua, tierra, aire y fuego que, mezclados en la debida proporción, formaban todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor. Claro que, él no podía llegar a imaginar hasta donde pudimos llegar después en la comprensión de la materia a partir del descubrimiento de las partículas “elementales” que formaban el átomo. Pero sí, con sus palabras, nos quería decir que, la materia, una veces está conformando mundos y, en otras, estrellas y galaxias.

Sí, hay cosas malas y buenas pero todas deben ser conocidas para poder, en el primer caso aprovecharlas, y en el segundo, prevenirlas.

Pero demos un salto en el tiempo y viajémos hasta los albores del siglo XX cuando se hacía cada vez más evidente que alguna clase de energía atómica era responsable de la potencia del Sol y del resto de las estrellas que más lejos, brillaban en la noche oscura. Ya en 1898, sólo dos años despuès del descubrimiento de la radiactividad por Becquerel, el geólogo americano Thomas Chrowder Chamberlin especulaba que los átomos eran “complejas organizaciones y centros de eneromes energías”, y que “las extraordinarias condiciones que hay en el centro del Sol pueden…liberar una parte de su energía”. Claro que, por aquel entonces, nadie sabía cual era el mecanismo y cómo podía operar, hasta que no llegamos a saber mucho más sobre los átomos y las estrellas.

Conseguimos tener los átomos en nuestras manos

El intento de lograr tal comprensión exigió una colaboración cada vez mayor entre los astrónomos y los físicos nucleares. Su trabajo llevaría, no sólo a resolver la cuestión de la energía estelar, sino también al descubrimiento de una trenza dorada en la que la evolución cósmica se entrelaza en la historia atómica y la estelar.

La Clave: Fue comprender la estructura del átomo. Que el átomo tenía una estructura interna podía inferirse de varias líneas de investigación, entre ellas, el estudio de la radiactividad: para que los átomos emitiesen partículas, como se había hallado que lo hacían en los laboratorios de Becquerel y los Curie, y para que esas emisiones los transformasen de unos elementos en otros, como habían demostrado Rutherford y el químico inglés Frederick Soddy, los átomos debían ser algo más que simples unidades indivisibles, como implicaba su nombre (de la voz griega que significa “imposible de cortar”).

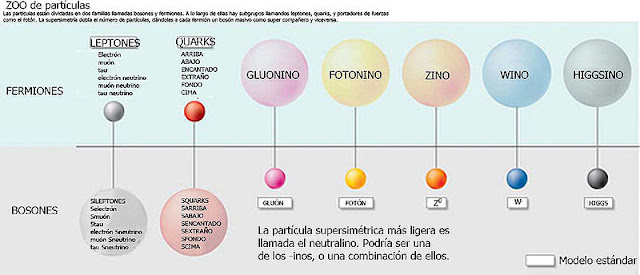

El átomo de Demócrito era mucho más de lo que él, en un principio intuyó que sería. Hoy sabemos que está conformado por diversaspartículas de familias diferentes: unas son bariones que en el seno del átomo llamamos necleones, otras son leptones que gitan alrededor del núcleo para darle estabilidad de cargas, y, otras, de la familia de los Quarks, construyen los bariones del núcleo y, todo ello, está, además, vigilado por otras partículas llamadas bosones intermedios de la fuerza nuclear fuerte, los Gluones que, procuran mantener confinados a los Quarks.

Pero no corramos tanto, la física atómica aún debería recorrer un largo camino para llegar a comprender la estructura que acabamos de reseñar. De los trs principales componentes del átomo -el protón, el neutrón y el electrón-, sólo el electrón había sido identificado (por J.J. Thomson, en los últimos años del siglo XIX). Nadie hablaba de energía “nuclear” pues ni siquiera se había demostrado la existencia de un núcleo atómico, y mucho menos de sus partículas constituyentes, el protón y el neutrón, que serían identificados, respectivamente, por Thomson en 1913 y James Chawick en 1932.

De importancia capital resultó conocer la existencia del núcleo y que éste, era 1/100.000 del total del átomo, es decir, casi todo el átomo estaba compuesto de espacios “vacíos” y, la materia así considerada, era una fracción inifintesimal del total atómico.

Rutherford, Hans Geiger y Ernest Marsden se encontraban entre los Estrabones y Tolomeos de la cartografía atómica, en Manchester , de 1909 a 1911, sonderaron el átomo lanzando corrientes de “partículas alfa” subatómicas -núcleos de helio- contra delgadas laminillas de oro, plata, estaño y otros metales. La mayoría de partículas Alfa se escapaban a través de las laminillas, pero, para sombro de los experimentadores, algunas rebotaban hacia atrás. Rutherford pensó durante largo tiempo e intensamente en este extraño resultado; era tan sorprendente, señalaba, como si una bala rebotase sobre un pañuelo de papel. Finalmente, en una cena en su casa en 1911, anunció a unos pocos amigos que había dado con una explicación: que la mayoría de la masa de un átomo reside en un diminuto núcleo masivo. Ruthertford pudo calcular la carga y el diámetro máximo del nucleo atómico. Así se supo que los elementos pesados eran más pesados que los elementos ligeros porque los núcleos de sus átomos tienen mayor masa.

Todos sabemos ahora, la función que desarrollan los electrones en el atomo. Pero el ámbito de los electrones para poder llegar a la comprensión completa, tuvo que ser explorado, entre otros, por el físico danés Niels Bohr, quien demostró que ocupaban órbitas, o capas, discretas que rodean al núcleo. (Durante un tiempo Bohr consideró el átomo como un diminuto sistema solar, pero ese análisis, pronto demostró ser inadecuado; el átomo no está rígido por la mecánica newtoniana sino por la mecánica cuántica.)

Entre sus muchos otros éxitos, el modelo de Bohr revelaba la base física de la espectroscopia. El número de electrones de un átomo está determinado por la carga eléctrica del núcleo, la que a su vez se debe al número de protones del núcleo, que es la clave de la identidad química del átomo. Cuando un electróncae de una órbita externa a una órbita interior emite un fotón. La longitud de onda de este fotón está determinada por las órbitas particulares entre las que el electrón efectúa la transición. E esta es la razón de que un espectro que registra las longitudes de onda de los fotones, revele los elementos químicos que forman las estrellas u otros objetos que sean estudiados por el espectroscopista. En palabras de Max Planck, el fundador de la física cuántica, el modelo de Bohr del átomo nos proporciona “la llave largamente buscada de la puerta de entrada al maravilloso mundo de la espectroscopia, que desde el descubrimiento del análisis espectral (por Fraunhoufer) había desafiado obtinadamente todos los intentos de conocerlo”.

Es curioso que, mirando en la oscura noche como brillan las estrellas del cielo, nos atrae su titilar engañoso (es la atmósfera terrestre la que hace que lo parezca) y su brillo, Sin embargo, pocos llegan a pensar en lo que verdaderamente está allí ocurriendo. Las transformaciones de fase por fusión no cesan. Esta transformación de materia en energía es consecuencia de la equivalencia materia-energía, enunciada por Albert Einstein en su famosa fórmula E=mc2; donde E es la energía resultante, m es la masa transformada en energía, y c es la velocidad de la luz (300 000 kilómetros por segundo). La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa. Un gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer los requerimientos energéticos de una familia mediana durante miles de años.

Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué, están confomadas las estrellas, de qué materiales están hechas. Recuerdo aquí a aquel Presidente de la Real Society de Londres que, en una reunión multitudinaria, llegó a decir: “Una cosa está clara, nunca podremos saber de qué están hechas las estrellas”. El hombre se vistió de gloria con la, desde entonces, famosa frase. Creo que nada, con tiempo por delante, será imposible para nosotros.

Pero, por maravilloso que nos pueda parecer el haber llegado a la comprensión de que los espectros revelan saltos y tumbos de los electrones en sus órbitas de Bohr, aún nadie podía hallar en los espectros de las estrellas las claves significativas sobre lo que las hace brillar. En ausencia de una teoría convincente, se abandonó este campo a los taxonomistas, a los que seguían obstinadamente registrando y catalogando espectros de estrellas, aunque no sabían hacia donde los conduciría esto.

En el Laboratorio de la Universidad de Harvard, uno de los principales centros de la monótona pero prometedora tarea de la taxonomía estelar, las placas fotográficas que mostraban los colores y espectros de decenas de miles de estrellas se apilaban delante de “calculadoras”, mujeres solteras en su mayoría y, de entre ellas, Henrietta Leavitt, la investigadora pionera de las estrellas variables Cefeidas que tan útiles serían a Shapley y Hubble.

Imagen de Sirio A, la estrella más brillante del cielo tomada por el Telescopio Hubble (Créd. NASA). Sirio es la quinta estrella más cercana y tiene una edad de 300, millones de años. Es una estrella blanca de la secuencia principal de tipo espectral A1V con temperatura superficial de 10 000 K y situada a 8,6 años luz de la Tierra. Es una estrella binaria y, de ella, podríamos contar muchas historias. La estrella fue importante en las vidas de Civilizaciones pasadas como, por ejemplo, la egipcia.

Fue Cannon quien, en 1915, empezó a discernir la forma en una totalidad de estrellas en las que estaba presente la diversidad, cuando descubrió que en una mayoría, las estrellas, pertenecían a una de media docena de clases espectrales distintas. Su sistema de clasificación, ahora generalizado en la astronomía estelar, ordena los espectros por el color, desde las estrellas O blancoazuladas, pasando por las estrellas G amarillas como el Sol, hasta estrellas rojas M. Era un rasgo de simplicidad denajo de la asombrosa variedad de las estrellas.

Pronto se descubrió un orden más profundo, en 1911, cuando el ingeniero y astrónomo autodidacta danés Ejnar Hertzsprung analizó los datos de Cannon y Maury de las estrellas de dos cúmulos, las Híades y las Pléyades. Los cúmulos como estos son genuinos conjuntos de estrellas y no meras alineaciones al azar; hasta un observador inexperimentado salta entusiamado cuando recorre con el telecopio las Pléyades, con sus estrellas color azul verdoso enredadas en telarañas de polvo de diamante, o las Híades, cuyas estrellas varían en color desde el blanco mate hasta un amarillo apagado.

Las Híades

Hertzsprung utilizó los cúmulos como muestras de laboratorio con las que podía buscar una relación entre los colores y los brillos intrínsecos de las estrellas. Halló tal relación: la mayoría de las estrellas de ambos cúmulos caían en dos líneas suavemente curvadas. Esto, en forma de gráfico, fue el primer esbozo de un árbol de estrellas que desde entonces ha sido llamado diagrama Hertzsprung-Russell.

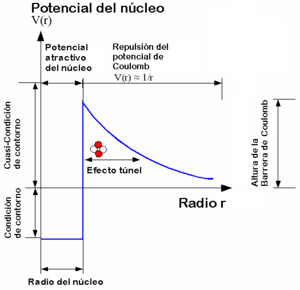

El progreso en física, mientras tanto, estaba bloquedado por una barrera aparentemente insuperable. Esto era literal: el agente responsable era conocido como barrera de Coulomb, y por un tiempo frustó los esfuerzos de las físicos teóricos para copmprender como la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas.

La línea de razonamiento que conducía a esa barrera era impecable. Las estrellas están formadas en su mayor parte por hidrógeno. (Esto se hace evidente en el estudio de sus espectros.) El núcleo del átomo de Hidrógeno consiste en un solo protón, y el protón contiene casi toda la masa del átomo. (Sabemos esto por los experimentos de Rutherford). Por tanto, el protón también debe contener casi toda la energía latente del átomo de hidrógeno. (Recordemos que la masa es igual a la energía: E = mc2.) En el calor de una estrella, los protones son esparcidos a altas velocidades -el calor intenso significa que las partículas involucradas se mueven a enormes velocidades- y, como hay muchos protones que se apiñan en el núcleo denso de una estrella, deben tener muchísimos choques. En resumen, la energía del Sol y las estrellas, puede suponerse razonablemente, implica las interacciones de los protones. Esta era la base de la conjetura de Eddintong de que la fuente de la energía estelar “difícilmente puede ser otra que la energía subatómica, la cual, como se sabe, existe en abundancia en toda materia”.

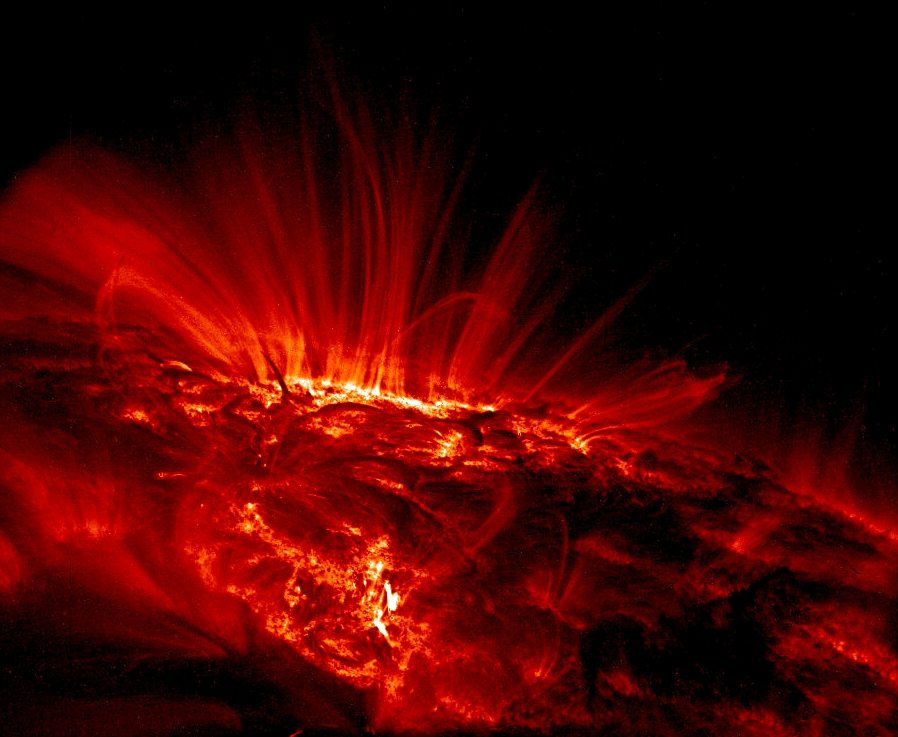

Plasma en ebullición en la superficie del Sol

Hasta el momento todo lo que hemos repasado está bien pero, ¿que pasa con la Barrera de Coulomb? Los protones están cargados positivamente; las partículasd de igual carga se repelen entre sí; y este obstáculo parecía demasiado grande para ser superado, aun a la elevada velocidad a la que los protones se agitaban en el intenso calor del interior de las estrellas. De acuerdo con la física clásica, muy raras veces podían dos protones de una estrella ir con la rapidez suficiente para romper las murallas de sus campos de fuerza electromagnéticos y fundirse en un solo núcleo. Los cálculos decían que la tasa de colisión de protones no podía bastar para mantener las reacciones de fusión. Sin embargo, allí estaba el Sol, con el rostro radiante, riéndose de las ecuaciones que afirmaban que no podía brillar.

Afortunadamente, en el ámbito nuclear, las reglas de la Naturaleza no se rigen por las de la mecánica de la física clásica, que tienen validez para grandes objetos, como guijarros y planetas, pero pierden esa validez en el reino de lo muy pequeño. En la escala nuclear, rigen las reglas de la indeterminación cuántica. La mecánica cuántica demuestra que el futuro del protón sólo puede predecirse en términos de probabilidades: la mayoría de las veces el protón rebotará en la Barrera de Coulomb, pero de cuando en cuando, la atravesará. Este es el “efecto túnel cuántico”; que permite brillar a las estrellas.

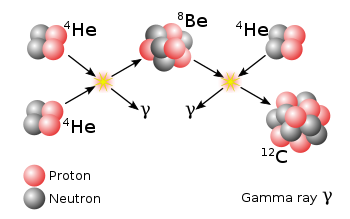

George Gamow, ansioso de explotar las conexiones entre la astronomía y la nueva física exótica a la que era adepto, aplicó las probabilidades cuánticas a la cuestión de la fusión nuclear en las estrellas y descubrió que los protones pueden superar la Barrera de Coulomb. Esta historia es mucho más extensa y nos llevaría hasta los trabajos de Hans Bethe, Edward Teller y otros, así como, al famoso Fred Hoyle y su efecto Triple Alfa y otras maravillas que, nos cuentan la historia que existe desde los átomos a las estrellas del cielo.

emilio silvera

Jul

3

¡Qué cosas!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Avances hacia el futuro, Física Relativista ~

Clasificado en Avances hacia el futuro, Física Relativista ~

Comments (1)

Comments (1)

Como cada cierto tiempo, recibo el Boletin informativo con las últimas novedades que me envía, como miembro numjerario, la Real Sociedad Española de Física, y, con cierta sorpresa puedo leer una noticia que me ha sorprendido.

¿Pueden colisionar dos agujeros de gusano y emitir ondas gravitacionales?

La Noticia se titula: Ecos de Agujeros de Gusano

“Un equipo de la Universidad de Lovaina, en el que participa el físico Pablo A. Cano (IFT – UANI/CSIC) ha presentado un modelo que predice cómo se detectarían las ondas gravitatorias originadas por la colisión de dos agujeros de gusano en rotación.

LIGO

VIRGO

la parte final de la señal gravitatoria detectada en LIGO y VIRGO, se corresponde con la última etapa de la colisión de dos agujeros negros y tiene la propiedad de apagarse completamente tras un breve período de tiempo debido a la presencia del Horizonte de Sucesos.

Si no hubiera horizonte, esas oscilaciones no se apagarían del todo, sino que al cabo de cierto tiempo producierían una serie de ecos. Y curiosamente, si en lugar de aguros negros hubiera objetos exóticos, la señal debería ser similar. Así que se necesita determinar la presencia o ausencia de todos los ecos para distinguir los dos tipos de objetos.

El trabajo ha sido publicado en Physical Review D.

Jul

3

Lo mismo que el Universo, todo es dinámico y cambia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Astronomía y la Humanidad ~

Clasificado en La Astronomía y la Humanidad ~

Comments (1)

Comments (1)

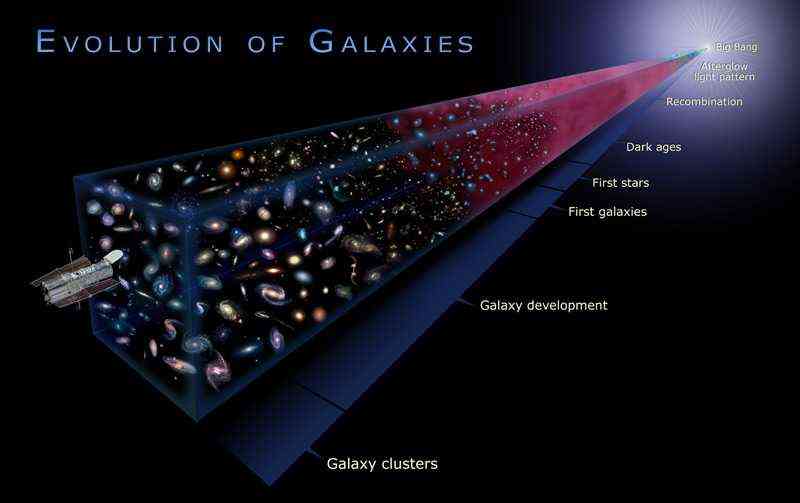

Nada en nuestro Universo está quieto, todo se mantiene en movimiento y, cuando vemos alguna cosa que está en “reposo”, sólo es una ilusión, ya que, los átomos que la conforma, tienen una actividad inusitada, las partículas allí situadas se mueven de manera frenética. Todo es actividad, movimiento, nada permanece totalmente estático, la evolución está siempre presente para cambiarlo todo.

También nuestras mentes lo son, y a medida que el tiempo transcurre y observamos y tenemos experiencias, investigamos y experimentamos, llegamos a conclusiones más certeras de lo que las cosas son, de cómo es el mundo y todo lo que le rodea, el Universo en fin que, es todo lo que existe y del que en el pasado teníamos una noción muy vaga y, la mayor parte de las veces, equivocada.

La engañosa sensación de que son las estrellas las que se mueven cuando las miramos

La Tierra siempre nos pareció vasta e inmóvil, a través de dos millones de años en la prehistoria de la Humanidad nos proporcionó el escenario para poder realizar toda experiencia humana, con un cielo que no parecía otra cosa que un decorado lleno de luces que se movían. La Astronomía y la observación del espacio nos ha conducido a darnos cuenta de lo contrario: El Universo es vasto y el mundo de los hombres es pequeño.

Para cualquiera que siga el movimiento del Sol día tras día, y los movimientos de la Luna y las estrellas noche tras noche, es evidente que la Tierra constituye “el centro del universo” y que los cuerpos celestes giran a su alrededor diariamente, rindiendo homenaje a la morada del hombre. Cada día el Sol atraviesa la bóveda celeste; cada noche, la Luna y las estrellas realizan su ceremoniosa procesión a través de los cielos.

Aún perduran los nombres de algunas constelaciones de aquellos antiguos Astrónomos

En las épocas antiguas, los hombres quedaban maravillados ante este movimiento nocturno de los cuerpos celestes y se preguntaban cuál podía ser su causa. A medida que seguían las estrellas noche tras noche, llegaron a dar un paso más, advirtiendo que sus formas no cambiaban; las estrellas de la Osa Mayor atravesabanm entonces el cielo formando una unidad, un conjunto inamovible y duradero de tal manera que hoy, aún continúa manteniéndose la figura legendaria del pasado. A partir de hechos como éste, los Astrónomos primitivos decidieron que las estrellas debían encontrarse firmemente atadas a una esfera enorme que rodeaba a la Tierra. La esfera daba una vuelta completa a la Tierra cada veinticuatro horas; cuando volvía a aparecer, las estrellas aparecían con ella. En el centro de esa esfera estaba la Tierra, sólida e inmóvil, situada convenientemente en el eje del Universo.

Algunos Astrónomos de la antigüedad en Grecia creyeron que podía ser la Tierra y no el cielo, quien giraba sobre su eje cada veinticuatro horas. Esta situación podía crear un movimiento aparente del cielo. Las estrellas podían estar fijas en el espacio, pero una persona colocada en una Tierra que rotaba sobre sí misma las vería moverse en la dirección contraria a la suya, de la misma manera en que un paisaje parece que se mueve cuando uno se encuentra subido a un carrusel o tiovivo. Y un Astrónomo griego tuvo incluso el “extraño” pensamiento de que, era la Tierra la que se movía alrededor del Sol mientras giraba sobre su propio eje. Hiparco de Samos le llamaban y, desde luego, en aquel tiempo, nadie le prestó atención, tuvo que venir Copérnico, 700 años más tarde, para que todos apoyaran esa idea que, aún entonces, algunos tacharon de locura.

Está claro que hoy, después de pasado el tiempo de saber lo que sabemos ahora, todas aquellas ideas nos parecen naturales y muy adecuadas para los tiempos que vivían y los conocimientos que, con sus escasos medios, podían alcanzar, y, sin embargo, los pensamientos avanzados eran, por lo general, objeto del idículo y el mayor escarnio sino de algo más grave aún.

Aunque ahora sabemos cómo se mueve la Tierra por el Espacio, para la mayoría de la gente de la época primitiva les parecía una estupidez que la masa de la Tierra pudiera girar sobre su eje como una peonza o viajar por el espacio como si de un barco se tratara. Evidentemente, todo aquello que no fuera más rápido que la Tierra quedaría siempre atrás; una flecha que lanzáramos al aire directamente hacia arriba debería caer al suelo muchos kilómetros más allá; rocas y árboles deberían salir volando de una Tierra que girase sobre sí misma, de la misma manera que sale despedido el barro de la llanta de una rueda de vagón en movimiento. Desde el mismo momento que nadie había llegado a comprobar esos efectos, la Tierra debía encontrarse estacionaria, y el Sol, la Luna y las estrellas girarían a su alrededor diariamente. Así quedaba demostrado por toda la experiencia Humana.

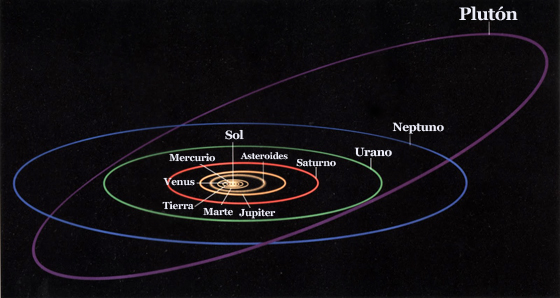

Pero había un hecho que no estaba de acuerdo con esa imagen de una Tierra fija rodeada por una esfera de estrellas en rotación. Cinco “estrellas” no se comportaban como estrellas ordinarias; en lugar de mantener posiciones fijas en relación con otras estrellas, vagaban por los cielos, unas veces más cerca de una estrella y, otras, más cerca de otra. Los Astrónomos griegos, asombrados por el hecho de que esos cinco misteriosos objetos fueran diferentes a cualquier otra estrella, les denominaron “Errantes”, o planètès, en griego. Aquí fueron conocidos como planetas.

Pocos saben que Saturno tiene menos densidad que el agua. Si pudiéramos tener un Océano tan grande como para ponerlo en la superficie, el planeta flotaría.

Hoy día todos sabemos lo que es un planeta que significa un cuerpo esférico de roca y de hierro como la Tierra o Marte, o una gran esfera de hidrógrno como Júpiter o Satuno; pero aquellos astrónomos griegos y otros de su tiempo, que no disponían de telescopios, no tenían ni idea de que aquellos objetos a los que denominaban planetas pudieran ser cuperpos masivos como la Tierra. Para ellos y visto en la distancia, eran sencillamente puntos de luces parecidos a las estrellas y situados lejos, inalcanzables.

Asombrados por el movimiento errátivo de aquellos planetas, los astrónomos primitivos observaban cuidadosamente su posición, año tras año, y después de cierto tiempo, advirtieron que sus movimientos seguían una pauta. Cada planeta o estrella errante, , seguí un camino curvo en el cielo nocturno, que se dirigía primero de Este a Oeste y que, después, regresaba describiendo su curva de Oeste a Este.

Si los planetas se encontraban sujetos a una gran esfera que giraba en los cielos, deberian moverse atravesando el cielo solamente de Este a Oeste, en un recorrido fijo, igual que el resto de las estrellas. Evidentemente, no podían estar fijado a la esfera celestial. Debian estar situados en cualquier otro lugar del espacio. Pero ¿Dónde? ¿Y por qué iban y venían describiendo aquella especie de anillo?

Reflexionando sobre estas preguntas, dos astrónomos griegos llamados Apolonio el uno e Hiparco el otro, tuvieron la ingeniosa idea. Ellos defendían que los planetas estaban atados a la llanta de una rueda que giraba atravesando el cielo. Al girar la rueda por el cielo, el planeta describiría un camino curvo, exactamente como se podía observar en los planetas reales. Y, aunque aquella idea funcionó muy bien al principio… Cuando los astrónomos trataron de realizar la representar de las ruedas que iban rodando por el cielo según los movcimientos observados en los planetas, se encontraron conque era imposible hacer una imagen adecuada a menos que creyesen que las ruedas rodaban sobre otras ruedas. Es decir, un planeta se movía en la llanta de una rueda que, a su vez, se movía en la llanta de otra rueda.

Llegó Ptolomeo, en el s II d. de C. y concluyó que se necesitaba como mínimo cuarenta ruedas situadas sobre otras ruedas para describir los movimientos del Sol, la Luna y los cinco planetas -que por entonces eran conocidos-. Las ruedas rodantes de Ptolomeo parecían funcionar muy bien, pero la gente creía que su modelo celeste era demasiado complicado. Cuando Alfonso X, rey de Castilla y Aragón, oyó hablar del sistema ptolemaico, afirmó:

“Si el Señor me hubiera consultado a mí, le hubiera recomendado algo mucho más sencillo.”

Y John Milton, que hubo de enseñar el sistema ptolemaico como profesor de escuela en el siglo XVII, escribió disgustado acerca de Ptolomeo y de sus seguidores:

“Cómo discurren

Para guardar las apariciencias, cómo disponen la Esfera

Con lo Céntrico y lo Excéntrico garabateando sobre

El Ciclo y el Epiciclo, la Rueda en la Rueda…”

Sin embargo, el cuadro del Universo que poresentaba Ptolomeo era lo mejor que la mente humana, en aquellos tiempos, había podido construir, toda vez que, no se disponía de los datos más precisos que más adelante daría la observación telescópica de los cuerpos celestes -planetas y estrellas- de nuestra vecindad en el primer momento y mucho más lejos más tarde.

Pero no adelantemos acontecimientos y, fue finalmente, alrededor del 1500, cuando un clérico polaco llamado Copérnico, se hizo con una idea de Aristarco de Samos y, vino a plantear el modelo más cercano a la realidad de que era el Sol, y no la Tierra, el que ocupaba el Centro del Sistema solar y los planetas daban vueltas a su alrededor orbitándo al cuerpo mayor.

¿Cómo imaginar una Tierra sin Gravedad?

Así y todo, a pesar de sus críticos, el modelo de Copérnico echó raíces en la mente de los hombres. Se comenzó a respirar un ambiente más fresco en todo aquel farragoso asunto y, desde luego, allí se entregó la llave que dio lugar a que se pudieran abrir otras puertas cerradas, a nuevas ideas y nuevos conceptos que llegaron de la mano de Kepler y Tycho Brahe y muchos otros después.

Ahora, sabiendo lo que sabemos, nos podemos asombrar de que, aquellos Astrónomos del pasado, hubieran podido creer que los planetas podían ser como Joyas pulidas y brillantes, perfectas e inmutables, mientras que la Tierra estaba formada por una sustancia ordinaria, tales como barro y agua y rocas pero, pasó el tiempo y abrieron los ojos para asombrados ver que, todos aquellos objetos maravillosos brillantes del cielo, eran también, como la misma Tierra, de barro, roca y agua esos materiales simples que van cargado de susctancias complejas que traen la vida si la radiación del Sol las calienta.

Ahora, desde la aventura que comenzó Galileo, hemos podido dejar el ámbito localista de Ptolomeo y Copérnico y nos hemos desplazado hasta un ámbito mucho mayor, en el que podemos hablar de big bang, de supercúmulos de galaxias y fusiones. Ahora sabemos cómo nacen, viven y mueren las estrellas y de qué están hechas, sabemos que algunas estrellas son pequeñas enanas rojas, otras medianas y amaravillas y que también, existen estrellas gigantes supermasivas. Hemos llegado a saber que en las estrellas se producen las transiciones de fase de la materia simple en otras formas más complejas, y, sobre todo, hemos podido llegar a descubrir cómo funciona el Universo mediante cuatro fuerzas fundamentales que intervienen en lo que pasa por el todo el Cosmos. De la misma manera, llegamos a descubrir que todo lo grande (galaxias, estrellas y mundos), todo lo que podemos ver, está hecho de pequeños objetos que llamamos partículas y que son algunas elementales y otras complejas pero que, se unen en la manera adecuada para conformar todas las cosas que existen… ¿Incluídos nosotros!

Si algunos de aquellos vijeos astrónomos hubieran podido ver lo que hacen los telescopios de hoy…

Aunque el tema de hoy es bien conocido por “casi” todos, he pensado que muchos de los jóvenes que por aquí pasan, podrían necesitar tener una idea más amplia de cómo eran antes las cosas y lo que de ellas se pensaba y, de esa manera, me puse a escribir hasta dejar, este sencillo relato de lo que fue y hasta donde hemos podido llegar.

emilio silvera

Jul

3

El metano de Marte, ¿Se debe a seres vivos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Metano Marciano ~

Clasificado en El Metano Marciano ~

Comments (0)

Comments (0)

El rover Curiosity de NASA ya ha estudiado la atmósfera marciana durante 5 años

NASA/JPL-CALTECH

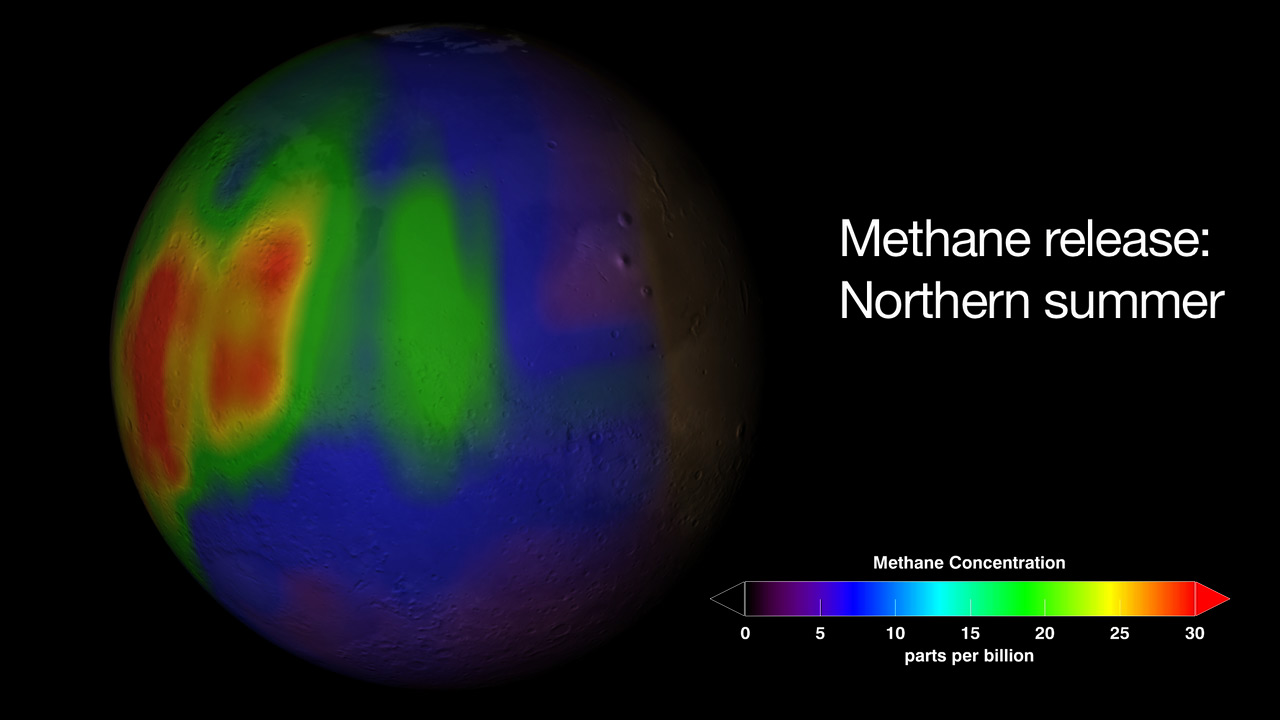

Nuevos análisis presentados por científicos de NASA, el mes pasado en una reunión de la Unión Geofísica Americana (AGU) en Nueva Orleáns, Luisiana indican que la abundancia de metano en Marte alcanza su pico justamente en el verano boreal, sugiriendo que podría existir vida en el Planeta Rojo.

¿Qué tiene que ver el metano con la vida en Marte? Debido a que la única vida que conocemos está en la Tierra, esta suele ser la referencia que los científicos utilizan para extrapolar sus resultados. Y en nuestro planeta, un gran porcentaje de este compuesto es de origen biológico. Por eso, encontrar picos más altos de metano durante el verano, momento en el que en el que hay más energía, sugiere la existencia de algún tipo de vida bajo la superficie.

“Lo que es tan impactante aquí es esta gran variación”, dijo Chris Webster, quien dirige el instrumento de detección de metano en el rover Curiosity de la NASA. “Nos queda tratar de imaginar cómo podemos crear esta variación estacional”, añade.

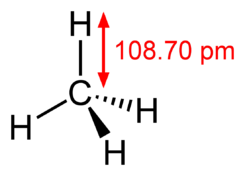

Fórmula Molecular CH4

Desde su aterrizaje el 2012, el Curiosity ya ha analizado la atmosfera marciana unas 30 veces. Para hacerlo ha abierto una pequeña cámara, ha iluminado con un láser la muestra de aire y ha medido la absorción a longitudes de onda específicas que indican la presencia de metano. En la reunión, Webster informó haber encontrado niveles extremadamente pequeños de fondo del gas: 0.4 partes por billón (ppb), en comparación con las 1800 ppb de la Tierra.

El origen de estas cantidades pequeñas de metano sigue siendo un misterio. Los microbios (incluidos los que viven en las entrañas de las vacas y las ovejas) son responsables de la mayor parte del metano de la Tierra, y es posible que los de Marte también tengan el mismo origen, ya sean microbios actuales o antiguos, si el metano que produjeron quedara atrapado bajo tierra.

Pero el metano también se puede producir de maneras no biogénicas. Por ejemplo, puede generarse a través de las reacciones hidrotermales con rocas ricas en olivino en el subsuelo, al igual que las reacciones provocadas por la luz ultravioleta (UV) golpeando los meteoroides que contienen carbono y el polvo que constantemente cae sobre el planeta desde el espacio.

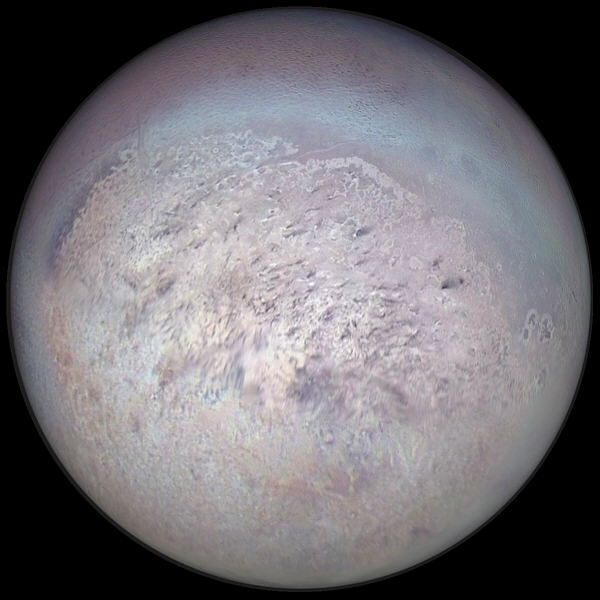

Son infinidad los mundos misteriosos que iremos conociendo

El misterio del metano estival

¿Qué secretos esconde el Cráter Gale en Marte?

Ahora, el misterio se incrementa si uno considera la variación estacional que el Curiosity ha detectado, con niveles de entre aproximadamente 0.3 ppb y 0.7 ppb en más de dos años marcianos.

Frente a esto, François Forget, quien modela el clima de Marte en el Laboratorio de Meteorología Dinámica en París, tiene una respuesta. “Se espera cierta estacionalidad en una atmósfera que es principalmente dióxido de carbono (CO2)”, dice. En el invierno austral, parte de ese CO2 se congela en el gran casquete polar del sur, haciendo que la atmósfera general sea más delgada. Eso aumenta la concentración de metano residual, que no se congela, y para el final del verano boreal, este aire enriquecido en metano llega al norte, donde está el Curiosity, dice Forget. Las variaciones estacionales en las tormentas de polvo y los niveles de luz ultravioleta también podrían afectar la abundancia de metano, si el polvo interplanetario es su fuente principal.

Mapa de las concentraciones de metano en el otoño . El pico de las emisiones está en Tharsis (hogar de la mayor volcán del Sistema Solar, Olympus Mons), …

Pero, Webster dijo en la reunión, que la señal estacional es tres veces más grande de lo que esos mecanismos podrían explicar. Tal vez el metano, cualquiera que sea su fuente, sea absorbido y liberado de los poros de las rocas superficiales a un ritmo que depende de la temperatura, dijo.

Otra explicación, “una de la que nadie habla, pero que está en la mente de todos”, es la actividad biológica, dice Mike Mumma, científico planetario del Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland. “Uno esperaría que la vida fuera estacional”.

Si se llegase a encontrar vida en Marte, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Aunque al mismo tiempo serían malas noticias porque las implicaciones éticas de contaminar un nuevo planeta limitarían nuestras posibilidades de misiones tripuladas.

Jul

3

Avanzamos hacia el futuro

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Este es el nuevo acelerador de partículas del CERN

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), situado en el CERN, se ha convertido ya en un icono pop desde el hallazgo del bosón de Higgs.

Ahora, un nuevo acelerador de partículas lineal, denominado Linac 4, fue inaugurado la semana pasada en el CERN. En un par de años se conectará a su sistema de aceleradores para, a partir de 2021, facilitar que el LHC aumente sus posibilidades de descubrir nueva física.

Linac 4

El Linac 4 proporcionará haces de partículas de mayor energía al complejo de aceleradores del CERN, lo que permitirá al LHC alcanzar una mayor luminosidad (medida del número de colisiones). Según explica la directora general del CERN, Fabiola Gianott:

Estamos encantados de celebrar este logro. El Linac 4 es un moderno inyector, y el primer elemento clave para nuestro ambicioso programa de mejora que conduce hasta el LHC de Alta Luminosidad. Esta fase de alta luminosidad incrementará considerablemente el potencial de los experimentos del LHC para descubrir nueva física y medir las propiedades del bosón de Higgs con mayor detalle.

El Linac 4 es una máquina de casi 90 metros de largo ubicada 12 metros bajo el suelo. Su construcción llevó casi una década.

Totales: 75.399.307

Totales: 75.399.307 Conectados: 64

Conectados: 64