Ago

6

¡La Vida! ¿Sabremos alguna vez cómo surgió en el Universo?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (0)

Comments (0)

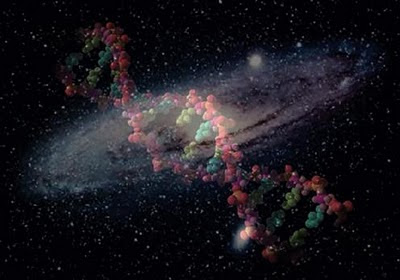

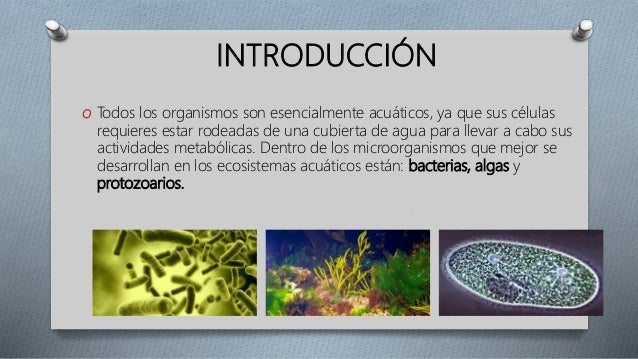

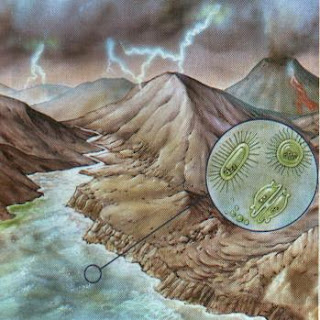

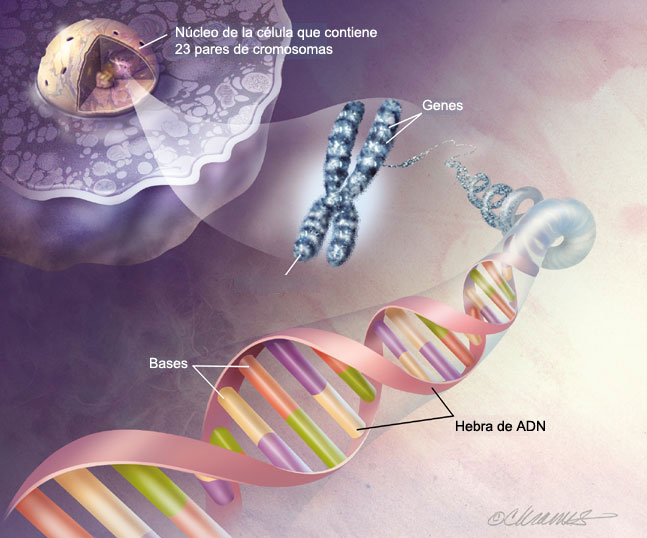

Galaxias, estrellas, mundos y… ¡Vida! Sabemos que los elementos materiales la vida fueron creados en las estrellas. A partir del sencillo Hidrógeno, las estrellas, en sus hornos nucleares, fusionaron el helio para fabricar Carbono, Oxígeno, Nitrógeno y todos los demás materiales necesarios para la vida. Más tarde, depositados en un mundo adecuado… Se conformó aquella sustancia, ¡protoplasma vivo! del que surgió aquella primera célula replicante que comenzó la increíble aventura de la vida.

La vida, seguramente, fue el resultado de los mismos procesos químicos y físicos que formaron los océanos y la corteza continental de nuestro planeta. Sin embargo, la vida es distinta porque puede experimentar evolución darwiniana. La selección natural ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de plantas y animales durante los primeros tiempos de la historia de nuestro planeta, pero también dirigió la evolución química que hizo posible la propia vida. A grandes rasgos entendemos cómo pueden haber evolucionado las moléculas a partir de precursores simples presentes en la Tierra joven. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo las proteínas, los ácidos nucleicos y las membranas llegaron a interaccionar de tan compleja.

Según todos los indicios, en los primeros años del planeta, los continentes que hoy conocemos estaban todos unidos formando la denominada Pangea. El movimiento de las placas tectónicas terrestres logró que estos se separaran y, con el transcurso de millones de años, llegaron a adquirir la moderna forma que hoy conocemos. En todo ese transcurrir y, mientras tanto, una serie de nuevas aparecieron para hacer posible el surgir de la vida.

Y la materia evolucionó alcanzar la Conciencia

En la Ciencia, todas las respuestas sugieren nuevas preguntas, así que no es de extrañar que al resolver dos de los grandes enigmas de la biología, Darwin y Pasteur pusieran al descubierto un misterio un misterio aún más profundo. Quizá la vida haya surgido siempre de la vida durante los últimos cuatro mil millones de años, pero en elgún , en algún sitio, en aquellos primeros tiempos de nuestro planeta, nuestros primeros antepasados tuvieron que surgir de alguna otra cosa.

“Hace unos 3500 millones de años, cuando en los océanos ya existían millones de células vivas, aparecieron los estromatolitos y entre 2500 y 1000 millones de años atrás, los arrecifes de estromatolitos estaban ampliamente expandidos y produciendo oxígeno de forma masiva, causando la primera extinción en masa del planeta y provocando un cambio drástico en la atmósfera terrestre, que perdura hasta nuestros días.”

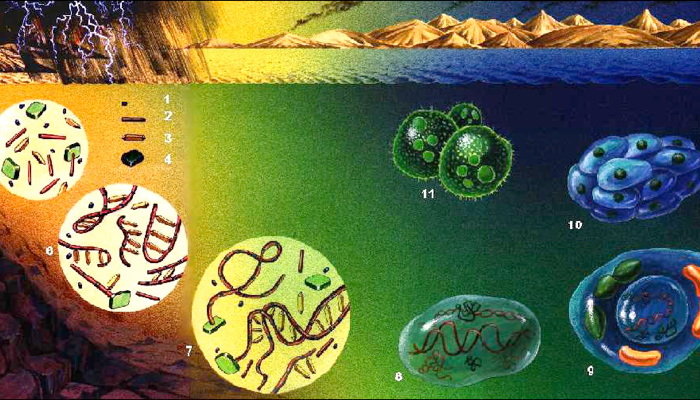

Durante el proterozoico se produjo la expansión de cianobacterias los estromatolitos alcanzaron su mayor abundancia y variedad. Una vez que se produjo la acumulación de oxigeno libre se originaron las células eucariotas y pluricelulares. Durante este tiempo se produjo la simbiosis los proto-eucariotas y mitocondrias (eucariotas) y cloroplastos (plantas y algunos protistas).

Los estromatolitos son estructuras estratificadas en diversas formas, formadas por la fijacion de particulas carbonatadas de las cianobaceria, en aguas de poca profundidad que en la fotosintesis liberan oxigeno y retiran de la atmosfera grandes cantidades de dioxido de carbono. Su espesor no es mas que algunos milimetros y su es plana a hemisferica y columnar, presenta poros. Las mas antiguas encontrados es el de Australia (Warrawoona), que datan 3500 millones de años. Abajo se contempla una muestra.

Estromatolitos actuales en la Bahía Shark, Australia.

“Los estromatolitos son estructuras minerales, bioconstrucciones, finamente estratificadas de morfologías diversas, originados por la producción, captura y fijación de partículas carbonatadas por parte de biopelículas de cianobacterias en aguas someras. Las cianobacterias, mediante fotosíntesis, liberan oxígeno y captan de la atmósfera grandes cantidades de dióxifo de carbono para formar carbonatos que, al precipitar, dan lugar a la formación de los estromatolitos.”

Son celulas que se agrupan en colonias formando rocas sedimentarias. Estas rocas se encuentran en mares calidos y son el resultado de la union de seres uni- celulares, cianobacterias. Las rocas se forman muy lentamente, capa sobre capa y una capa se muere se deposita el carbonato de calcio de sus paredes sobre la capa anterior.

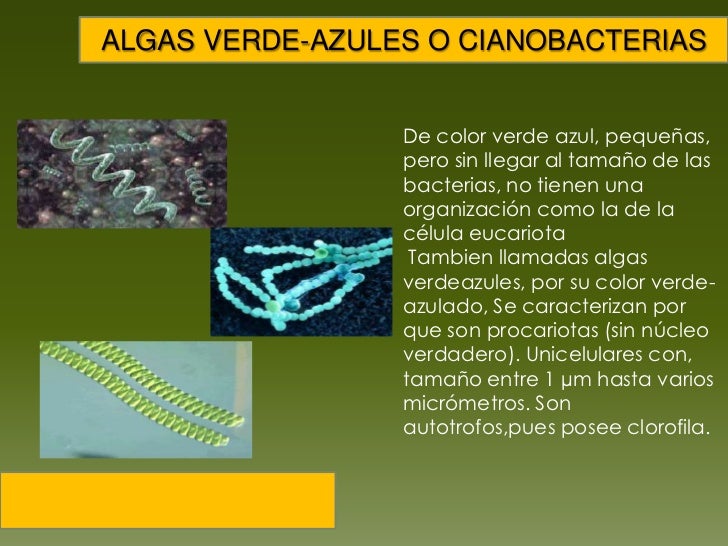

Las cianobacterias, también conocidas algas verdes-azules, son un grupo de bacterias muy especiales que, hace 3.600 millones de años, inventaron la fotosintesis y cambiaron drásticamente la evolución de la vida. Generaron y mantienen toda la existencia actual del planeta.

CARACTERíSTICAS DE LAS CIANOBACTÉRIAS (CIANOFITAS O ALGAS VERDE-AZULES)

- Son procariotas (sin núcleo verdadero)

- Viven medios húmedos (tierra) o acuáticos (agua dulce o salada), muy adaptables. Son planctónicas.

- Origen: más de 3000 millones de .

- Soportan altas temperaturas.

- Se desarrollan en eutróficas formando grandes masas llamadas flores de agua.

- Producen sustancia antibióticas y poseen pigmentos como la clorofila.

- El 50% de los florecimientos producen toxinas.

- Se clasifican en varios tipos.

Existen bastantes antecedentes de intoxicaciones en humanos, tanto por consumo de agua, como por el hecho de estar en con ella (bañarse). Son los invasores invisibles. Las cianobacterias son comunes actualmente en aquellos medios costeros en los que la elevada salinidad del agua u otras condiciones ambientales especialmente duras restringen la colonización por animales.

, sigamos con nuestra historia. Los estromatolitos son estructuras organo-sedimentarias laminadas (CaCO3), que crecen adheridas al sustrato y emergen verticalmente del mismo, produciendo estructuras de gran variedad morfologica, volumen y biogeografica. Su inicial formacion y desarrollo a lo largo del tiempo, se debe a la actividad de poblacion microbianas, dominadas por cianobacterias que facilitan la precipitacion de carbonatos.

La microflora se presenta de muchas maneras

Ademas de las cianobacterias, la microflora puede incluir algas (verdes y diatomeas), hongos, crustaceos, insectos, esporas, polen, rodofitas, fragmentos y sedimentos de todo tipo. La variedad biologica de cada comunidad estromatolitica dependerá de ambientales e hidrológicas: hipersalino, dulceacuicola, intermareales, submareales, fuertes corrientes, moderadas nulas, calidos, templado, altitud (afecta a la exposicion de la luz uv). En la superficie, es rugosa, porosa y cubierta por mucilago, filamentos, etc. Las particulas de carbonato van quedadonde atrapadas, hasta que la cementacion por crecimiento de cristales, forma una capa mas, de esta forma la estructura aumenta de tamaño.

Microfósiles de sidimentos marinos. “Microfósil” es un término descriptivo que se aplica al hablar de plantas o animales fosilizados cuyo tamaño es menor de aquel que llegar a ser analizado por el ojo humano. Normalmente se utilizan dos rasgos diagnósticos para diferenciar microfósiles de eucariotas y procariotas.

A partir de todos los fragmentos que la ciencia ha podido ir acumulando, ¿qué de planeta podemos recomponer y qué porcesos tuvieron que darse para que, la vida, tal como la conocemos pudiera surgir? Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que, cuando se formó el mar de Warrawoona la Tierra ya era un planeta biológico. Además, las mediciones de isótopos de carbono indican que ya podía haber comenzado la gran liberación ecológica de la fotosíntesis. No podemos tener la certeza si entre los microorganismos de aquel entonces había cianobacterias reproductoras de oxígeno, pero la presencia de cualquier tipo de organismo fotosintético en el océano de Warrawoona es de por sí muy informativa, pues nos permite colocar un punto de calibración en el árbol de la vida.

![[lab_cab.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/_Iq0lNId-Dlw/Rz9MbR6I9kI/AAAAAAAABxc/lPZ9t6ZEVxg/s1600/lab_cab.jpg)

El estudio que se lleva a cabo en múltiples Laboratorios repartidos por todo el mundo y que están centrados en la evolución molecular, microbiana, la extremofilia e incluso sobre la bioinformática y unidades de secuencia genómica, nos están llevando nuevos conocimientos que confirman la evolución en el pasado.

En la nueva concepción de la evolución microbiana que simboliza el árbol, los organismos fotosintéticos aparecen relativamente tarde y se diversifican mucho después del origen de la vida y de la divergencia de los principales dominios de la biología. Si la materia orgánica de Warrawoona es producto de la fotosíntesis, hay que concluir que entonces la evolución de la vida ya debía llevar en marcha un buen tiempo.

Sin embargo hoy, la actividad humana está causando estragos. De pronto una parcela del mar se queda prácticamente sin vida. Son las llamadas zonas muertas, y en ellas la supervivencia está casi enteramente reservada a algunos arcaicos y privilegiados microorganismos, fósiles vivientes de la Tierra primigenia.

Los científicos llevan observando este fenómeno cerca de un siglo. Pero lo que era un problema esporádico se ha ido convirtiendo en una plaga: desde los años 60, el de zonas muertas crece exponencialmente.

“No existe otra variable de tanta importancia ecológica para los ecosistemas marinos costeros que haya cambiado tan drásticamente y en tan poco tiempo como el oxígeno disuelto”. Para estos científicos, la hipoxia en el mar, es decir, la caída de los niveles de oxígeno disuelto, es “uno de los mayores problemas ambientales de hoy”.

El origen está en la actividad humana (al menos en las zonas muertas registradas recientemente; también las ha habido naturales). Los residuos ganaderos, las emisiones de los automóviles, la quema de combustibles fósiles y principalmente los fertilizantes agrícolas liberan grandes cantidades de fosfatos y nitratos, importantes nutrientes, que llegan arrastrados hasta el mar a través de los ríos y los vertidos, como muchos otros residuos.

Una vez en el agua, esta materia orgánica provoca una eutrofización: fertiliza y nutre a las algas microscópicas y provoca un aumento descontrolado de su población. Pero el proceso sólo acaba de empezar. El fitoplancton, al morir, cae al fondo marino, y allí se convierte en un copioso banquete para las bacterias. éstas, para descomponer su comida, absorben grandes cantidades del oxígeno circundante, lo que hace que quede menos cantidad de este gas disponible para los animales vecinos.

La consecuencia más inmediata es una elevada mortandad de las especies bentónicas (del fondo marino). Pero éstas no siempre mueren por asfixia. A veces, si tienen la suerte de poder desplazarse, pero no la suficiente como para desplazarse muy lejos, optan por romper todas las reglas y abandonan, desesperadas, sus aguas frías y profundas para poder respirar en las aguas más cálidas de la superficie.

“No existe otra variable de tanta importancia ecológica para los ecosistemas marinos costeros que haya cambiado tan drásticamente y en tan poco tiempo como el oxígeno disuelto”. Para estos científicos, la hipoxia en el mar, es decir, la caída de los niveles de oxígeno disuelto, es “uno de los mayores problemas ambientales de hoy”.

problema me lleva apensdar que las observaciones geológicas indican que hace tres mil quinientos millones de años la atmósfera de la Tierra contenía nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, pero muy poco oxígeno libre. La mayoría de las inferencias acerca de ambientes antiguos se realizan a partir de pistas sutiles que nos proporcionan la geoquímica; la signatura sedimentaria del oxígeno, sin embargo, es muy llamativa: bandas de color rojo vivo en rocas con silex ricos en hermatita (Fe2 O3), un mineral de óxido de hierro.

Esta excavación al aire libre, en las Minas de Rio Tinto (Huelva) nos deja al descubierto los estratos en distintas capas a lo largo de miles de millones de años. El mineral de óxido de hierro está presente formando el llamado hierro en bandas (FHB)no se forman en los acéanos actuales. De hecho, salvo una importante excepción, no se acumulan hace 1.850 millones de años. Durante la primera mitad de la historia de la Tierra, en cambio, las FHB fueron un componente común en los sedimentos marinos..

La razón por la cual las FHB no se forman en la actualidad es que el hierro que llega a los océanos se encuentra de inmediato con el oxígeno y precipita en de óxido de hierro; en consecuencia, la concentración de hierro en el agua de mar de los océanos actuales es extraordinariamente baja. En los mares del eón Arcaico, las FHB de las sucesiones sedimentarias debieron formarse por reacción del hierro con el oxígeno, ayudadas quizá por bacterias. Alternativamente, es posible que el hierro fuese oxidado por la radiación ultravioleta ya que ésta, al no existir un escudo de ozono eficaz, penetraba hasta la superficie del océano. Todo esto nos lleva a saber que, en el pasaso, la atmósfera y los océanos contenían mucho menos oxígeno que en la actualidad.

Todavía los expertos de la NASA, se preguntan como pudieron hallar múltiples formas de vida en estas aguas de Rio Tinto, cargadas de elementos pesados con un PH imposible para la vida, y, sin embargo, ahí están. Ricamente instalados en un entorno imposible que nada le que envidiar a cualquier paraje de Marte.

En la actualidad, nuestros conocimientos de la vida y ambientes arcaicos son a un tiempo frustrantes y emocionantes: frustrantes por las pocas certezas que tenemos y, sólo muchas hipótesis a partir de los dispersos que se van obteniendo, emocionante porque sabemos algo, por poco que esto pueda ser, es estimulante contar con un punto de partida que nos permita continuar en el estudio y la observación, seguir experimentando para que, algún día, sepamos a ciencia cierta, de donde pudo venir la vida.

Es verdad que las rocas más antiguas que podemos identificar nos indican la presencia de organismos complejos ¿qué clase de células vivían en aquellos tiempos aún más lejanos? En última instancia, ¡cuál será el verdadero origen de la vida?

Cuando se formó el Sistema solar y con él la Tierra, los ingredientes de la vida ya estaban allí presentes. La energía de la Naturaleza llevó a las moléculas simples a combinarse y recombibarse, incrementando así la complejidad química el punto en que surge un sistema eficaz y capaz de replicarse así mismo. La idea es poderosa y atractiva: La vida, aparentemente tan distinta del agua y la piedra, surgió por la acción de los mismos procesos planetarios que conformaron los rasgos físicos de la Tierra…Nos falta demostrarlo.

La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Esta situación orbital y sus características de masa la convierten en un planeta privilegiado, con una temperatura media de unos 15º C, agua en forma líquida y una atmósfera densa con oxígeno, imprescindibles para el desarrollo de la vida.

Hace unos 4.600 millones de años la corteza de la Tierra comenzó a consolidarse y las erupciones de los volcanes empezaron a formar la atmósfera, el vapor de agua y los océanos. El progresivo enfriamiento del agua y de la atmósfera permitió el nacimiento de la vida, iniciada en el mar en de bacterias y algas, de las que derivamos todos los seres vivos que habitamos hoy nuestro planeta tras un largo proceso de evolución biólogica.

Volvamos al tema principal: ¡La Vida!

Aun los organismos más simples son máquinas moleculares extraordinariamente sofisticadas. Las primeras formas de vida tenían que ser muchísimo más sencillas. Necesitamos encontrar una familia de moléculas lo bastante simples como para formarse por procesos químicos y lo bastante complejas como para servir de cimiento a la evolución de las células vivas. Una molécula capaz de contener información yb estructura suficientes como para replicarse a sí mismas y, al cabo, param dirigir la síntesis de otros componentes que puedan canalizar la replicación con una eficiencia vez mayor.

ESTRUCTURA DE LA CELULA BACTERIANA

Unas moléculas, en fin, que pudieran una trayectoria evolutiva que permitiera a la vida emanciparse de los procesos físicos que le dieron nacimiento, sintetizando las moléculas necesarias para el crecimiento en lugar de incorporarlas de su entorno y captando energía química o solar para alimentar el funcionamiento de la célula.

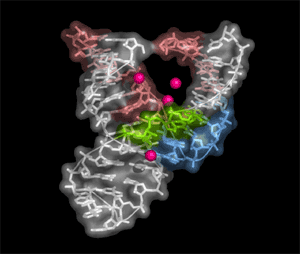

El descubrimiento de las enzimas de ARN, o ribosomas, realizado de forma independiente y aproximadamente al mismo tiempo por el bioquímico de Yale Sidney Altman, tuvo un efecto catalítico sobre el pensamiento acerca del origen de la vida.

Los enzimas de ARN (llamadas “ribozimas” o “aptazimas”) son moléculas de ARN capaces de autorreplicarse a temperatura constante en ausencia de proteínas. Utilizan la llamada replicación cruzada, en la que dos enzimas se catalizan el uno al otro de mutua. Este proceso permite entender cómo surgió la vida, pero los biotecnólogos las usan para algo mucho más prosaico. Estos enzimas de ARN pueden ser utilizados para detectar una gran variedad de compuestos, incluyendo muchos relevantes en diagnóstico médico. El compuesto orgánico se liga al aptazima, que se replica exponencialmente, amplificando exponencialmente la concentración del compuesto hasta permitir que sea fácilmente detectado.

En palabras del filósofo de la biología Iris Fry, extraordinaria molécula se alzó como “el huevo y la gallina al mismo tiempo” en el rompecabezas del orgien de la vida.

Sabemos que, en ciertas prebióticas, los aminoácidos se forman fácilmente, así quedó demostrado por Stanley Miller en su gamoso experimento. Como los ácidos nucléicos, pueden unirse para formar péptidos, las cadenas de aminoácidos que se pliegan para formar proteínas funcionales.

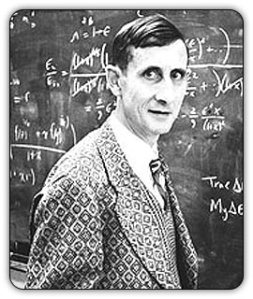

“Una de las mentes más originales del mundo”.

The Times.

¿Quién es rebelde extraordinario? Se llama Freeman Dyson

Hay teorías todos los gustos, y, el afamado Freeman Dyson, un renombrado físico que ha pensado profundamente sobre el origen de la vida, sugiere que en realidad la vida comenzó en dos ocasiones, una por la vía del ARN y otra vez por vía de las proteínas. Las células con proteínas y ácidos nucleicos interactivos habrían surgido más tarde en función protobiológica. Y, está claro que, la innovación por alianzas es uno de los principales temas de la evolución.

En el árbol de la vida, nosotros (tan importantes), sólo somos una pequeña ramita.

Hay muchos procesos que son de una importancia extrema en la vida de nuestro planeta y, dado que los organismos fotosintéticos (o quimiosinteéticos) no pueden fraccionar isótopos de carbono en más de unas treinta parte por 1.000, necesitamos invocar la participación de otros metabolismos para poder explicar los resultados de las mediciones que se han realizado. Los candidatos más probables son bacterias que se alimentan de metano en los sedimentos. Estas bacterias obtienen tanto el carbono como la energía del gas natural (CH4) y, al igual que los organismos fotosintéticos, son selectivos con los isótopos. A causa de su preferencia química por el 12CH4 frente al 13CH4, los microbios que se alimentan de metano fraccionan los isótopos de carbono en unas veinte o veijnticinco partes por 1.000 en los ambientes donde el metano es abundante. ¿Habeis pensado en la posibilidad de que esos organismos fotosintéticos estén presentes en Titán? ¡El fetín está servido!

La fotosíntesis anoxigénica se da en los organismos que utiliza la energía de la luz del sol, dióxido de carbono (sustrato a reducir) y sulfuro de hidrógeno (en lugar del agua) dador de electrones que se oxida, se fabrican glúcidos y se libera azufre a el medio acuoso donde habitan o se aloja en el interior de la bacteria.

Otra característica es que los organismos fotosinteticos anoxigénicos contienen bacterioclorofila, un tipo de clorofila exclusiva de los foto-organotrofos, usan longitudes de onda de luz que no son absorbidas por las plantas. Estas bacterias contienen también carotenoides, pigmentos encargados de la absorción de la energía de la luz y posterior transmisión a la bacterioclorofila. El color de estos pigmentos dan el a estas bacterias: bacterias púrpuras del azufre y bacterias verdes del azufre. En las cianobacterias los pigmentos captadores de luz son las ficobilinas, por lo tanto se les nombra, bacterias azules.

![[astronomia otras ciencias biologia por qué la vida es como es.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_0_UuQZYowoE/SdPRTgqsM2I/AAAAAAAAAAc/AOsnIn-MzxU/s1600/astronomia+otras+ciencias+biologia+por+qu%C3%A9+la+vida+es+como+es.jpg)

Cualquiera de estas imágenes de arriba nos cuenta una larga y compleja historia de cómo, se pudieron formar uno de los ahí representados, y, en cualquiera de sus fases, formas y colores, es toda una gran obra de la Ingenieria de la naturaleza.

No pocas veces he dejado aquí constancia de que, el Universo, en todas sus regiones (por muy alejadas que estén), se rige por unas leyes que están presentes en todas , y, así lo confirman mil observaciones y mil proyectos que a tal efecto se han llevado a buen término. Por ejemplo, mediaciones precisas de isótopos de azufre en muestras de Marte traídas a la Tierra por meteoritos demuestran que muy pronto en la historia del planeta vecino el ciclo del azufre estaba dominado por procesos atmosféricos que producían un fraccionamiento independiente de la masa.

Valles en Marte. (ESA) La región de Valles Marineris, que una longitud de 4.000 kilómetrosy una anchura de 600 kilómetros, es el sistema de cañones más grande conocido en el sistema solar, con profundidades que llegan a los diez kilómetros.

Basándose es ente descubrimiento del fraccionamiento independiente de la masa, se dirigió la atención sobre las rocas terrestres más antiguas. sorpresas de muchos geoquímicos, lo que se hayó fue que el yeso y la pirita de las sucesiones sedimentarias más antiguas de la Tierra también en Marte, han dejado constancias del fraccionamiento independiente de la masa de los isótopos de azufre. Al igual que en Marte, en la Tierra primitiva la química del azufre se encontraba al parecer influenciada por procesos fotoquímicos que sólo pueden producirse en una atmósfera pobre en oxígeno. La oxígeno comenzó a acumularse en nuestra atmósfera a comienzos del eón Ptoterozoico. En suma, todos los caminos de la biogeoquímica llevan a Roma.

Dos equipos de investigadores descubren que el oxígeno gaseoso apareció en la atmósfera terrestre unos 100 millones de años del evento de la gran oxidación de hace 2400 millones de años.

|

El oxígeno es un gas muy reactivo, no existe de manera libre durante un largo período de tiempo, pues óxidos o reacciona con otras sustancias de manera rápida. Si está presente en la atmósfera es porque las plantas lo reponen continuamente. Antes de la invención de la fotosíntesis y durante muchos cientos de millones de años no había oxígeno libre en la Tierra.

En los estratos geológicos se pueden encontrar pruebas de la existencia de un momento en el que se produjo una gran oxidación mineral, prueba de que el oxígeno se encontraba ya libre en la atmósfera terrestre por primera vez y en gran cantidad. A este hecho se le ha denominado evento de gran oxidación, o GOE en sus siglas en inglés, y fue un hecho dramático en la historia de la Tierra. Este oxígeno permitió más tarde la aparición de vida animal compleja. Los geólogos creían que durante el GOE los niveles de oxígeno subieron rápidamente niveles prácticamente despreciables.

¿Cómo respondió la vida a la revolución del oxígeno? Podemos imaginar, un “holocausto de oxígeno” que habría llevado a la muerte y la extinción a innumerables linajes de microorganismos anaeróbicos. Pero hace dos mil doscientos millones de años los ambientes anóxicos no desaparecieron; simplemente, quedaron relegados bajo una capa oxigenada de agua y sedimentos superficiales.

Aquello permitió a la Tierra dar cobijo a una diversidad biológica sin precedentes. Los microorganismos anaeróbicos mantuvieron un papel esencial en el funcionamiento de los ecosistemas, igual que en la actualidad.

En la primera fase de cualquier ejercicio aeróbico, el oxígeno se combina con la glucosa procedente del glucógeno. Al cabo de unos minutos, cuando el cuerpo nota que escasea el azúcar, empieza a descomponer las grasas. Entonces disminuye un poco el rendimiento, mientras el cuerpo se adapta al cambio de origen de su energía. Superado punto, se vuelve a los niveles y sensaciones normales, pero se queman grasas en lugar de glucosa.

De otro lado, los organismos que utilizan, o al menos toleran el oxígeno se expandieron enormemente. La respiración aeróbica se convirtió en una de las formas principales de metabolismo en las bacterias, y las bacteria quimiosintéticas que obtienen energía de la reacción entre oxígeno e hidrógeno o iones metálicos se diversificaron a lo largo de la frontera ente ambientes ricos en oxígeno y ambientes pobres en oxígeno. ese momento, la Tierra comenzó a convertirse en nuestro mundo.

Nuestro mundo, rico en agua líquida que cubre el 71% de la superficie del planeta, y, su atmósfera con un 78% (en volumen) de Nitrógeno, un 21 de Oxígeno y un 0,9 de Argón, además de dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases en cantidades mucho menores que, permiten que nuestros organismos encuentren el medio indóneo poder vivir. Otros muchos factores presentes en la Tierra contribuyen a que nuestra presencia aquí sea posible.

Algas Verdeazules (Cyanophyta).

Las algas verdeazuladas también son llamadas bacterias verdeazuladas porque carecen de membrana nuclear las bacterias. Sólo existe un equivalente del núcleo, el centroplasma, que está rodeado sin límite preciso por el cromatoplasma periférico coloreado. El hecho de que éstas se clasifiquen como algas en vez de bacterias es porque liberan oxígeno realizando una fotosíntesis similar a la de las plantas superiores. Ciertas formas tienen vida independiente, pero la mayoría se agrega en colonias o filamentos. Su color varía desde verdeazulado hasta rojo o púrpura dependiendo de la proporción de dos pigmentos fotosintéticos especiales: la ficocianina (azul) y la ficoeritrina (rojo), que ocultan el color verde de la clorofila. Mientras que las plantas superiores presentan dos clases de clorofila llamadas A y B, las algas verdeazuladas contienen sólo la de tipo A, pero ésta no se encuentra en los cloroplastos, sino que se distribuye por toda la célula. Se reproducen por esporas o por fragmentación de los filamentos pluricelulares. Las algas verdeazuladas se encuentran en hábitats diversos de todo el mundo. Abundan en la corteza de los árboles, rocas y suelos húmedos donde realizan la fijación de nitrógeno. Algunas coexisten en simbiosis con hongos para formar líquenes. Cuando hace calor, algunas especies forman extensas y, a veces, tóxicas floraciones en la superficie de charcas y en las costas. En aguas tropicales poco profundas, las matas de algas llegan a constituir unas formaciones curvadas llamadas estromatolitos, cuyos fósiles se han encontrado en rocas formadas durante el precámbrico, hace más de 3.000 millones de años. Esto sugiere el papel tan importante que desempeñaron estos organismos cambiando la atmósfera primitiva, rica en dióxido de carbono, por la mezcla oxigenada que existe actualmente. Ciertas especies viven en la superficie de los estanques formando las “flores de agua”.

Ya hemos comentado que, si el oxígeno trajo consigo un cambio revolucionario, las heroínas de la revolución fueron las cianobacterias. Fósiles extraordinarimente bien conservados en síles de Siberia de mil quinientos millones de años de edad demuestran que las bacterias verdeazuladas se diversificaron tempranamente y se han mantenido hasta la actualidad sin alterar de manera sustancial su forma. La capacidad de cambiar con rapidez, pero persistir indefinidamente, compendia la evolución bacteriana.

La resistencia general de las bacterias a la extinción es bien conocida. Las bacterias poseen tamaños poblacionales inmensos y pueden reproducirse rápidamente: no importa que por la mañana nos lavemos los dientes meticulosamente; a media tarde, las bacterias que hayan sobrevivido al cepillo se habrán multiplicado hasta el extremo de recubrir nuevamente el interior de la boca. Además, las bacterias saben habérselas muy bien con medios cambiantes. El aire, por ejemplo, está lleno de bacterias; un plato de leche colocado en el alfeizar de la ventana no tarda en fermentar. Lo que es más, las bacterias son muy buenas a la hora de resistir perturbaciojnes ambientales. Aunque la mayoría crece especialmente bien dentro de unos márgenes ambientales estrechos, son capaces de tolerar extremas, al menos durante un tiempo.

Si miramos el tiempo que llevan aquí, como se pueden adaptar a condiciones que, ni en sueños podríamos hacerlo nosotros, y, sobre todo, si pensamos en la diversidad y en la inmensa cantidad y en que están ocupando (prácticamente) todas las reguiones del planeta, tendremos que convenir que, es necesario saber cuanto más mejor de ellas y, es necesario que nos sumerjamos en los reinos de las pequeñas criaturas que, de una u otra , serán nuestra salvación o, podrían provocar nuestra extinción.

También, en lugares como , pueden estar presentes esos pequeños seres.

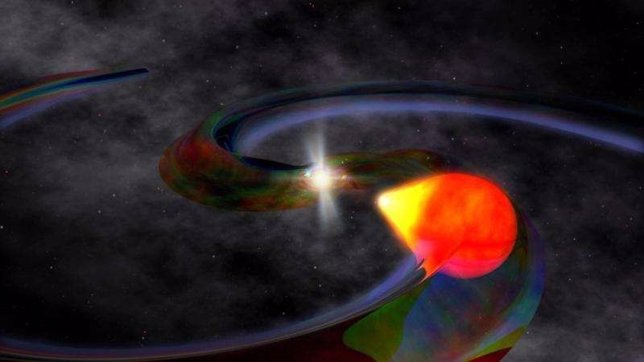

En este lugar, donde abundan los mundos…¿qué seres habrá? Ahí están presentes todos y cada uno de los elementos necesarios para la vida, y, simplemente con que uno sólo de una infinidad de planetas se encuentre dentro de la zona habitable, podría contener un sin fin de formas de vida que, como aquí en la Tierra, hayan evolucionado y, ¿quién sabe? hasta es posible que esa clase de vida, pueda haber logrado los pensamientos, la imaginación, la facultad de ser conscientes.

De todas las maneras…seguimos sin saber, de manera consistentemente científica, como pudo surgir las vida. Sólo tenemos vestigios que nos acercan a esa posible fuente, y, son muchas, las zonas oscuras que no dejan ver lo que allí ocurrió, lo que hizo la evolución o dejó de hacer y, las primigenias que, posibilitaron que, en este pequeño planeta rocoso, emergieran formas de vida que evolucionadas han podido salir al exterior para ver lo que hay fuera.

¡Seguiremos buscando respuestas! Hay misterios del Universo inalcanzables para nosotros… ¡Por el momento!

¡La Vida! Ese misterio, esa maravilla…que, cuando no podemos afirmar que sea sólo materia… Cuando en ella aparecen algunos ingredientes peculiares que, como la intuición, la imaginación, la curiosidad, y, ¡el Amor! Uno llega a sospechar que, seguramente hay algo más, mucho más que desconocemos sobre nosotros mismos y sobre otras criaturas que pueblan el nuestro y otros muchos mundos que en el Universo son.

emilio silvera

Ago

5

¿Quiénes somos, de dónde venimos? II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Comments (1)

Comments (1)

« Stephen Hawking ¡Qué personaje!

No pocas veces contemplamos escenas que son dignas del mayor asombro. Parece mentira que el felino, no sólo esté mirando al desvalido pajarillo con curiosidad, sino que, da la impresión de que en su mirado y gestos, está presente la ternura. ¿Es posible que hasta los animales tengan más sensibilidad que muchos Humanos?

Mesoamérica (región formada por Centroamérica, las Antillas y México)

Si queremos saber quienes somos y donde venimos, una de las cosas que no podemos dejar de hacer, es retrotraernos hacia atrás en el Tiempo, ver lo que hicieron nuestros ancestros, buscar las huellas que dejaron en las distintas Civilizaciones que fueron…

En aquellas selvas, los simios se encontraban en su paraíso. Las condicione climatologicas eran las más adecuadas: siempre reinaba la misma temperatura cálida, y la lluvia que con frecuencia caía, era también caliente. Apenas tenían enemigos peligrosos, ya que, ante la menor amenaza, en dos saltos estaban en refugio seguro entre las ramas de los árboles, hasta donde ningún depredador podía perseguirles. En este escenario, en el que había poco riesgo, alimentos abundantes y las condiciones más favorables para la reproducción, surgieron nuestros antepasados.

Hace unos cinco millones de años, a comienzos del Pleistoceno, el período que siguió al Mioceno, en los bosques que entonces ocupaban África oriental, más concretamente en la zona correspondiente a lo que hoy es Kenia, Etiopía y Nigeria, habitaba una estirpe muy especial de monos hominoideos: Los Ardipithecus ramidus. Éstos, como el resto de primates, estaban adaptados a vivir en zonas geográficas en las que no existían variaciones estacionales. Porque los monos, en general, no pueden soportar largos periodos en los que no haya frutas, hojas verdes, tallos, brotes tiernos o insectos de los que alimentarse: por eso solo viven en zonas tropicales, salvo muy contadas excepciones.

Los fósiles de quien hoy se considera uno de nuestros primeros antepasados, el Ardipithecus ramidus, han aparecido siempre junto a huesos de otros mamíferos cuya vida estaba ligada al bosque. Se puede suponer, por lo tanto, que habitaba un bosque que aún era espeso, con algunos claros, y abundante en frutas y vegetales blandos, aunque el enfriamiento progresivo que se venía produciendo en esos últimos miles de años y las catastróficas modificaciones geológicas tuvieron que reducir la disponibilidad de los alimentos habituales de estos simios.

El Ardipithecus ramidus no abandonaba nunca sus selvas. Como los monos antropomorfos de hoy, debía tratarse de una especie muy poco tolerante a los cambios ambientales. Todo apunta a que se auto-confinaban en la búsqueda de la comodidad fresca y húmeda y la fácil subsistencia que les proporcionaba sus bosques y nunca traspasaban los límites: en la linde se encontraba, para él, el fin del mundo, la muerte.

Estos antepasados nuestros son, de entre todos los homínidos fósiles, los que más se parecen a los monos antropomorfos que viven en la actualidad. Su cerebro era como el de un chimpancé actual: de una capacidad de 400 cm3 aproximadamente. Sus condiciones físicas estaban totalmente adaptadas al medio, con piel cubierta de pelo fuerte y espeso, impermeable, adaptadas al clima lluvioso y la humedad ambiental, en donde el sudor era totalmente ineficaz para refrigerar el cuerpo.

El equipo sensorial de estos antepasados nuestros debía de ser como el de todos los primates. Predominaba el sentido de la vista más que el del olfato: en el bosque, el hecho de ver bien es más importante que el de tener una gran capacidad olfativa. Una buena visión de los colores les permitía detectar las frutas multicolores en las umbrías bóvedas de la selva. El sentido del oído tampoco debía de estar muy desarrollado: contaban con orejas de pabellones pequeños que no tenían la posibilidad de modificar su orientación. En cambio, poseían un refinado sentido del gusto, ya que en su dieta tenían cabida muchos sabores diferentes; de ahí deriva el hecho de que cuando nos resfriamos y tenemos la nariz atascada los alimentos pierdan su sabor.

A pesar de su escasa capacidad cerebral, es posible que en ocasiones se sirviera de algún utensilio, como alguna rama para defenderse, y de un palito para extraer insectos de sus escondites, y hasta utilizara piedras para partir semillas. El uso de estas herramientas no era premeditado, sino que acudían a él de manera instintiva en el momento que lo necesitaban y luego no conservaba el utensilio, sencillamente los abandonaban para buscar otro nuevo en la próxima ocasión.

Con el paso de los años fueron evolucionando y transformándose físicamente, perdiendo sus enormes colmillos, el pelo, la forma simiesca de desplazarse. El cambio climático introdujo una modificación ecológica y trajeron dificultades para encontrar alimentos lo que hizo que los individuos de esa especie de simios estuvieran permanentemente amenazados de muerte. En consecuencia, las ventajas genéticas de adaptación al medio les trajeron variaciones como la ya mencionada reducción de los caminos, se convertían en algo decisivo para que llegaran a hacerse adultos con un óptimo desarrollo y que se reprodujeran más y con mayor eficacia.

Se refugiaban en grandes grutas para evitar los peligros de la noche y de las tormentas

La existencia dejó de ser idílica para estar rodeada de riesgos que, constantemente, amenazaban sus vidas por los peligrosos depredadores que acechaban desde el cielo, desde el suelo o desde las propias ramas de los árboles en los que el Ardipithecus ramidus pasaba la totalidad de su existencia.

Pasaron un par de millones de años, el planeta continuó evolucionando junto con sus pobladores y, según los indicios encontrados en las sabanas del este de África, allí vivieron unos homínidos que tenían el aspecto y el cerebro de un chimpancé de hoy. Caminaban sobre dos pies con soltura, aunque sus brazos largos sugieren que no despreciaban la vida arbórea; eran los Australopithecus. De una hembra de Austrolopithecus aferensis que se paseaba por la actual Etiopía hace tres millones de años poseemos un esqueleto completo: Lucy.

Sabemos que la selección natural sólo puede producirse si hay variación. La variación supone que los descendientes, si bien pueden tener muchos caracteres comunes con sus padres, nunca son idénticos a ellos. La selección natural actúa sobre estas variaciones favoreciendo unas y eliminando otras, según si proporcionan o no ventajas para la reprodución; las que sobreviven y se reproducen son las que están mejor dotados y mejor se adaptan al entorno. Estas variaciones vienen dadas por mutación (inapreciable en su momento) y por recombinación de genes y mezclas enriquecedoras de la especie. Ambos procesos, en realidad se rigen exclusivamente por el azar, es decir, ocurren independientemente de que los resultados sean o no beneficiosos para los individuos, cuando se producen.

Los cambios ecológicos y climáticos progresivos, junto con la aparición casual de unas afortunadas mutaciones, permitieron que unos simios como los antes mencionados Ardipithecus ramidus se transformaran a lo largo de miles de años en los Australopithecus afarensis. El segundo peldaño en la escalera de la evolución del hombre se había superado: la bipedestación. Esta ventaja evolutiva les permitió adaptarse a sus nuevas condiciones ambientales, no solo proporcionándoles una mayor movilidad por el suelo, sino liberando sus manos para poder acarrear alimentos y consumirlos en un lugar seguro. Hay que tener en cuenta que, al desplazarse erguidos, estos homínidos regulaban mejor su temperatura corporal en las sabanas ardientes porque exponían menos superficie corporal al sol abrasador. También podían percibir con mayor antelación el peligro. Por supuesto, estos cambios positivos, también incidieron en el despetar de sus sentidos.

Australopithecus afarensis

Correr para salvarse desarrolló sus pulmones y el corazón, los peligros y la necesidad agudizó su ingenio y su mente se fue desarrollando, apareció la extrañeza por lo desconocido, lo que mucho más tarde sería curiosidad.

El tiempo siguió transcurriendo miles de años, los siglos se amontonaban unos encima de otros, cientos de miles de años hasta llegar al año 1.500.000 antes de nuestra era, y seguiremos en África.

Al iniciar la época denominada Pleistoceno, hace un millón ochocientos mil años, el mundo entró en un periodo aún más frío que los anteriores en el que comenzaban a sucederse una serie de periodos glaciales, separados por fases interglaciares más o menos largas. Cerca de los polos de la Tierra, los periodos glaciales ocasionaron la acumulación de espesas capas de hielo a lo largo de los miles de años en que persistió el frío más intenso; luego, en los miles de años siguientes que coincidieron con una fase más calida, los hielos remitieron algo, aunque no desaparecieron por completo.

En las latitudes más bajas, como en el este africano, la mayor aridez del clima favoreció que prosperara un tipo de vegetación hasta entonces desconocido, más propio de las zonas desérticas. También se incrementaron las sabanas de pastos, casi desprovistas de árboles, semejantes a las praderas, las estepas o las pampas actuales.

A lo largo del millón y medio de años transcurridos desde que Lucy se paseaba por África habían surgido numerosas especies de homínidos, algunas de las cuales prosperaron durante cientos de miles de años y luego desaparecieron.

Por aquellos tiempos habitaba la zona del este de África el primer representante del género Homo:

El Homo habilis, un antecesor mucho más próximo a nosotros que cualquiera de las anteriores especies, con una capacidad craneal de entre 600 y 800 cm3 y que ya era capaz de fabricar utensilios de piedra, aunque muy toscos. Es conveniente tener en cuenta que la aparición de una nueva especie no tiene por qué coincidir necesariamente con la extinción de la precedente. En realidad, muchas de estas especies llegaron a convivir durante miles de años.

Las peripecias de estos personajes por sobrevivir llenarían varios miles de libros como este y, desde luego, no es ese el motivo de lo que aquí queremos explicar, más centrado en hacer un repaso desde los orígenes de nuestros comienzos hasta nuestros días y ver que la evolución del conocimiento es imparable, desde las ramas de los árboles y los gruñidos, hemos llegado hasta la Mecánica Cuántica y la Relatividad General que, mediante sofisticadas matemáticas nos explican el mundo en el que vivimos, el Universo al que pertenecemos, y las fuerzas que todo lo rigen para crear la materia.

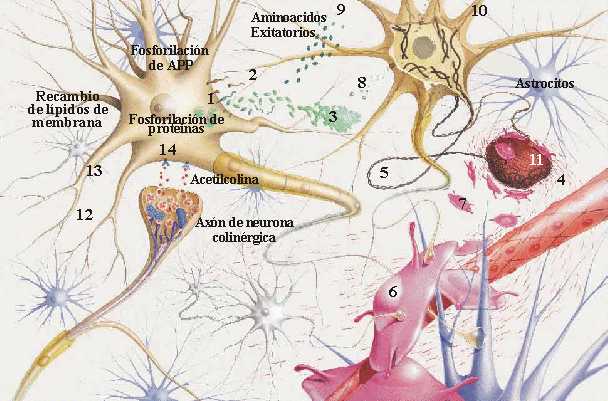

Aquí reside el mayor misterio del Universo

Pero continuemos. En dos millones de años de evolución se dobló el volumen cerebral desde los 450 cm3del Australopithecus aferensis hace cuatro millones de años hasta los 900 cm3 del Homo ergaster. Es un misterio cómo se llegó a desarrollar nuestro cerebro con una capacidad de 1.300 cm3 y una complejidad estructural tan sorprendente como se comentaba en las primeras páginas de este trabajo.

Pero también resulta un misterio cómo fue posible que nuestro cerebro evolucionara a la velocidad a la que lo hizo: en apenas tres millones de años el volumen cerebral pasó de 450 a 1.300 cm3. Esto representa un crecimiento de casi 30 mm3 por siglo de evolución. Si consideremos una duración media de treinta años para cada generación, han pasado unas cien mil generaciones desde Lucy hasta nosotros, lo que supone un crecimiento medio de 9 mm3 de encéfalo por cada generación.

El aumento del volumen del cerebro es una especialización como la de cualquier otro órgano, y la selección natural favoreció el crecimiento encefálico porque proporcionó ventajas de supervivencias y reproducción en el nicho ecológico de los homínidos. Tradicionalmente, a la hora de abordar la cuestión de la evolución del cerebro se plantean grandes cuestione: ¿Para qué necesitaron nuestros antecesores un cerebro grande ? ¿Por qué la evolución desarrolló una estructura que permite sembrar una huerta, componer una sinfonía, escribir una poesía o inventar un tensor métrico que nos permita operar con dimensiones curvas del espacio ?

Alcanzamos la conciencia superior

¿Qué puede suceder en lugares como el que arriba vemos, para que desde ahí puedan surgir las ideas, los pensamientos, y, también, los sentimientos?

Estas y otras muchas preguntas, nunca tienen una respuesta científica convincente. Eso sí, sabemos que nuestro cerebro es un lujo evolutivo, la herramienta más delicada, compleja y precisa jamás creada en la biología.

El cerebro es un órgano que consume mucha energía y posee una elevada actividad metabólica. El cerebro humano tiene una actividad metabólica varias veces mayor de lo esperado para un primate de nuestro mismo peso corporal: consume entre un veinte y un veinticinco por 100 del gasto energético en reposo (metabolismo basal), en comparación con el ocho a diez por 100 de consumo energético para los primates. Además, el cerebro es exquisito y muy caprichoso en cuanto al combustible que utiliza para producir energía; no le sirve cualquier cosa. En situaciones normales el cerebro sólo consume glucosa y utiliza 100 gr. de este azúcar cada día, la cual procede de los hidratos de carbono ingeridos con los alimentos vegetales. Sólo en casos extrema necesidad, por ejemplo cuando llevamos varios días sin comer hidratos de carbono, el cerebro recurre a su combustible alternativo, un sucedáneo, que son los cuerpos cetónicos que proceden de las grasas.

A causa de estas peculiaridades metabólicas del tejido cerebral, su funcionamiento entraña un importante consumo de recursos y gasta una notable cantidad de combustible metabólico. Estos valores aumentan si consideramos el precio del desarrollo del cerebro; el cerebro de un recién nacido representa el doce por 100 del peso corporal y consume alrededor del sesenta por 100 de la energía del lactante. Una gran parte de la leche que mama un niño se utiliza para mantener y desarrollar su cerebro.

Está claro que el cerebro necesita energía. Sin embargo, no quiere decir que cuanto más comamos más crecerá y más inteligentes seremos. El cerebro crece porque se ejercita, es el órgano pensante de nuestro ser, allí se elaboran todas las ideas y se fabrican todas las sensaciones, y, su mecanismo se pone en marcha para buscar soluciones a problemas que se nos plantean, para estudiar y comprender, asimilar nuevos conceptos, emitir teorías y plantear cuestiones complejas sobre múltiples problemas que el ser humano maneja en los distintos ámbitos del saber científico y técnico o simplemente de conocimientos especializados de la actividad cotidiana. Todo esto, hace funcionar al cerebro, a veces al límite de sus posibilidades, exigiéndole más de lo que es capaz de dar y exprimiendo su energía hasta producir agotamiento mental.

Esta actividad, sobre todo en las ramas de las matemáticas, la física, y la química (está comprobado), es lo que hace crecer más a nuestro cerebro que, en el ejercicio de tales actividades, consumen, de manera selectiva la energía necesaria para tal cometido de una máxima exigencia intelectual que requiere manejar conceptos de una complejidad máxima que no todos los cerebros están capacitados para asimilar, ya que, se necesita una larga y cuidada preparación durante años y, sobre todo, que el cerebro esté capacitado para asimilarla.

Así que, el cerebro crece por que lo hacemos trabajar y lo educamos, no porque nos atraquemos de comer. Hay animales que consumen enormes cantidades de alimentos y tienen cerebros raquíticos.

El deseo de saber, eso sí que agranda el cerebro, hacerlo trabajar

En 1.891, sir Arthur Seit enunció que en los primates existe una relación inversa entre el tamaño del cerebro y el del intestino: “Un primate no puede permitirse tener a la vez un sistema digestivo grande y un cerebro también grande”.

En 1.995, L. Aiello y P.Wheeler, completaron este principio formulando la llamada “Hipótesis del órgano costoso”. En ella se establece que, dado que el cerebro es uno de los órganos más costosos desde el punto de vista metabólico, un aumento del volumen cerebral sólo sería posible a cambio de reducir el tamaño y la actividad de otro órgano con similar consumo de energía. ¿Pero cuál es este órgano ? El otro sistema que consume tanta energía como el cerebro es el aparato digestivo. El intestino puede reducirse a lo largo de la evolución porque su tamaño, en una determinada especie, depende de la calidad de la alimentación que esa especie ingiera. Una alimentación de alta calidad es la que se digiere con facilidad y libera mayor cantidad de nutrientes y energía por unidad de trabajo digestivo invertido.

La alimentación a base de plantas es de más baja calidad que la dieta a base de carne, por eso una forma de aumentar la calidad dietética de una alimentación es incrementar la cantidad de comida de procedencia animal (huevos, carne, insectos, pescados, reptiles, etc.

Cuando se comparan las proporciones de volumen de cerebro y de aparato digestivo en humanos y en chimpancés en términos energéticos se obtiene un resultado concluyente: la energía ahorrada por la reducción del tamaño del intestino en humanos es aproximadamente del mismo orden que el coste energético adicional de su mayor cerebro.

Así, según estas teorías, la expansión cerebral que se produjo durante la evolución desde nuestros antecesores hasta el hombre sólo fue energéticamente posible mediante una reducción paralela del tamaño del aparato digestivo y el aumento del cerebro. Lo que nos lleva al dicho:

Hay que comer para vivir, no vivir para comer.

emilio silvera

Ago

5

La importancia de la Ciencia Ficción para la Ciencia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Ciencia futura ~

Clasificado en Ciencia futura ~

Comments (0)

Comments (0)

Expertos en la relación entre el avance de la tecnología y su reflejo en la literatura y el cine reflexionan sobre el futuro al que hemos llegado y el que aún nos espera.

Tablets en la película 2001: Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. E.E.

Cuentan que cuando a Heinrich Hertz le preguntaron sobre las posibles aplicaciones de su descubrimiento, que hoy conocemos como ondas de radio, respondió: “No tiene utilidad de ninguna clase”. Los científicos descubren, pero no están necesariamente obligados a adivinar las consecuencias de sus hallazgos; para sacar partido a la ciencia ya están los ingenieros y tecnólogos. Sin embargo, en ocasiones las ideas de éstos se nutren de otro estante de la biblioteca diferente del de las revistas científicas: el de la imaginación humana volcada en forma de profecía tecnológica, o lo que solemos llamar ciencia ficción.

¿Realmente los innovadores se inspiran en la ciencia ficción? “Trabajé en startups de alta tecnología durante diez años antes de escribir mi primera novela; leía sobre todo ciencia ficción y me ayudó a nutrir mi imaginación”, cuenta a EL ESPAÑOL el estadounidense A. G. Riddle, tecnólogo antes de convertirse en uno de los autores de ciencia ficción más pujantes del momento. Su trilogía The Origin Mystery ha vendido más de un millón de copias y actualmente se está llevando al cine, lo mismo que su novela más reciente, Departure.

El caso de Riddle no es único; probablemente está en la mente de todos el de Julio Verne, a menudo considerado un profeta de la ciencia y la tecnología. Como se encargó de recordarnos la exposición celebrada este año en Madrid, el Nautilus de 20.000 leguas de viaje submarino sirvió de inspiración a Isaac Peral para crear su prototipo; hasta tal punto que el entonces presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, tachó al ingeniero de “Quijote” que había “perdido el seso leyendo la novela de Julio Verne”.

¿Qué ingeniero o tecnólogo no se ha sentido motivado por las historias de grandes clásicos como Verne, H. G. Wells, Ray Bradbury o Arthur C. Clarke, o por las grandes películas y series del género? “Conozco gente que trabaja en robótica que se inspiró leyendo ciencia ficción, y hay gente trabajando en la NASA que se ha inspirado leyendo a Clarke”, apunta a este diario Andy Sawyer, editor, crítico y administrador de la colección de la Fundación de Ciencia Ficción en la biblioteca de la Universidad de Liverpool, la mayor fuente de recursos del género en Reino Unido.

Inventos de papel

El joven atlético que era el héroe de aventuras fantásticas y hacía las delicias de los niños de mi juventud

Juan Miguel Aguilera, uno de los autores más importantes del panorama español de la ciencia ficción, señala a EL ESPAÑOL que la compañía Apple reconoció haberse inspirado en las tabletas de la película 2001: Una odisea del espacio para la creación de su iPad, y que incluso el diseño de los electrodomésticos y automóviles de los años 50 y 60 del siglo pasado debe su estilo a los cómics de Flash Gordon. Los viajes espaciales y los cohetes en las novelas de Wells, el GPS en los relatos de Clarke o la robótica y la inteligencia artificial en Asimov son ejemplos de avances que aparecieron imaginados en las páginas de la literatura antes de nacer en el mundo real, enumera Paul Levy, escritor e investigador de gestión de la innovación en la Universidad de Brighton (Reino Unido). “La mayoría de las grandes innovaciones fueron avanzadas antes por la ciencia ficción”, resume Levy a este diario.

Uno de los ejemplos más citados es el teléfono móvil, cuyos antecedentes se remontan al comunicador de Star Trek, incluso en el diseño de los terminales plegables que comenzó a popularizar Motorola. “Lo vieron en la serie y pensaron que era cool”, dice Sawyer; “aunque los teléfonos moviles en la ciencia ficción aparecieron antes, al menos en los años 50, en los personajes de las novelas para niños de Robert A. Heinlein”, precisa.

El capitán Kirk con un intercomunicador. E.E.

Y cómo no, ahí tenemos internet: Levy apunta que su precursor en la ficción fue La máquina se detiene(1909), el único relato de ciencia ficción que escribió el británico E. M. Forster, autor de Pasaje a la Indiay Una habitación con vistas. Aguilera añade otra anticipación de la red en el cuento Un lógico llamado Joe (1946), de Murray Leinster, mientras Sawyer señala que Neuromante (1984), de William Gibson, fue una guía para la creación del ciberespacio tal como hoy lo conocemos; “mucha gente que trabaja en tecnologías de internet y comunicaciones lo leyó en los 80 y pensó: ¡ESO es lo que queremos!”, dice.

La influencia de la ficción en la innovación no se restringe a la electrónica. La clonación de organismos, la ingeniería genética, la creación de tejidos y órganos o la nanotecnología también saltaron de las páginas y de la pantalla a la realidad. Uno de los ejemplos actuales más curiosos tiene su origen en la novela de Harry Harrison ¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio! (1966), que presentaba una Tierra superpoblada cuyos habitantes se alimentaban con un producto compuesto por soja y lentejas llamado Soylent (SOY + LENTtils, o soja y lentejas).

Fotograma de la película Soylent. E.E.

Basándose en la idea, una compañía de Los Ángeles ha lanzado un Soylent real, un preparado líquido completo, saludable y barato que se presenta como alternativa sana a la llamada comida basura. Claro que en la versión cinematográfica de la novela, Soylent Green (Cuando el destino nos alcance), dirigida en 1973 por Richard Fleischer y protagonizada por Charlton Heston y Edward G. Robinson, el Soylent estaba en realidad fabricado con… restos humanos.

Inspiración mutua

Pero pese a todo lo anterior, los expertos advierten de que no siempre la realidad imita a la ciencia ficción, sino que la relación entre ambas es ambivalente. Para Sawyer, “a menudo algo se da a conocer a través de la ciencia ficción, pero sus raíces están en la ciencia y tecnología reales, sólo que el escritor conoce mejor lo que se está haciendo que el público en general”. Por ejemplo y regresando al caso de Verne y sus 20.000 leguas, el escritor, editor y profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya Miquel Barceló recuerda que el autor francés se basó a su vez en un submarino creado por el estadounidense Robert Fulton, quien en 1805 presentó su invento a Napoleón Bonaparte. “Para más inri, ese submarino real llevaba el nombre de Nautilus”, cuenta Barceló a EL ESPAÑOL.

Gracias a esa relación mutua entre la ciencia y la ficción, hoy estamos en el camino hacia las cámaras tan finas como una tarjeta de crédito, los motores moleculares, tatuajes adhesivos que vigilan nuestra salud 24 horas al día, miembros biónicos que se controlan con la mente o sistemas que permiten a los ciegos ver mediante sonidos. La realidad virtual ya es realidad real. Imprimimos en 3D. Los coches que se conducen solos ya están rodando por las calles. Existen prototipos que acercan a la realidad el tricorder de Star Trek, un escáner portátil para detectar enfermedades a distancia. Pronto saldrán al mercado dosmodelos de jetpacks, esos motores que se fijan a la espalda para volar como Iron Man. “No nos damos cuenta, pero ya vivimos en el futuro que imaginamos, aunque no llevemos trajes plateados ni tengamos coches voladores”, dice Aguilera.

En la película El quinto elemento

Los coches voladores son precisamente una de las eternas promesas que nunca se cumplen. Aunque varias empresas trabajan en ello, el transporte aéreo personal se enfrenta a serios problemas de regulación, además de los puramente tecnológicos. Pero tal vez sean otras las innovaciones que transformarán nuestras vidas en los próximos años o décadas. Los expertos consultados por este diario destacan las energías renovables y baratas, los robots de ayuda personal, la conexión cerebro-máquina o incluso la clonación humana. Y no podía faltar la inteligencia artificial aplicada a lo cotidiano: “Aprenderá nuestros hábitos, se anticipará a nuestras necesidades, automatizará nuestros hogares y conducirá nuestros coches”, vaticina Riddle. “Guiará nuestra vida diaria”, resume el autor.

Precisamente esta especie de outsourcing de nuestra inteligencia abre uno de los caminos más intrigantes sobre lo nuevo que ha de venir. Más allá de los avances en el hardware, el manejo de los datos mediante algoritmos más avanzados es una de las áreas que revolucionarán la sociedad. El consultor de marketing Emil Kotomin dibuja un futuro en el que Floyd, nombre con el que bautiza a un hipotético robot personal inteligente, gobernará por entero nuestras vidas. Hasta tal punto que la publicidad ya no irá dirigida hacia nosotros, sino hacia Floyd, dado que él tomará las decisiones sobre qué consumimos, una vez que conozca nuestros gustos. Será, augura Kotomin, la nueva era del “marketing de máquina a máquina”.

Uno de los modelos de jet-pack comercializados. Jet Pack Aviation

“La creación de una máquina pensadora a la que podamos derivar las tareas más mundanas lleva progresando desde mediados del siglo XIX”, expone Kotomin a EL ESPAÑOL. “Y el big data es el combustible”, añade. El consultor predice que en años venideros el control recaerá en el software en la nube: “los frigoríficos inteligentes buscarán ofertas y concertarán las entregas, con poca o nula intervención humana en ambos lados”. El problema, agrega Kotomin, es que esto no necesariamente hará nuestras vidas más plenas. Lo condensa en un ejemplo anecdótico: “Si todo deja de funcionar, ni siquiera tendremos velas para alumbrarnos, ya que basándose en mi historial de compras, Floyd no las habrá comprado”, escribe.

Sueños y temores

Con todo, los expertos advierten de que la imagen popular de la ciencia ficción como pronóstico tecnológico es una deformación; “en realidad esto lo hace bastante mal”, opina Sawyer. Como ejemplo, cita precisamente nuestro aparato de cabecera: “La manera en la que hoy usamos los teléfonos móviles, que son mucho más que dispositivos de comunicación, es algo nuevo que no está en la ficción”. Y es que, como subraya Barceló, lo importante de la ciencia ficción no son los gadgets “sino cómo los humanos los usamos y reaccionamos ante ellos”. “Somos los seres humanos los que damos sentido a la tecnología”, sentencia.

En resumen, lo que los expertos destacan de la ciencia ficción no es su capacidad de imaginar nuevas tecnologías, sino de explorar el cambio social que propiciarán, tal como ya lo han hecho internet, las redes sociales y las comunicaciones móviles. El problema es que no siempre el resultado de ese análisis es muy halagüeño. Desde Nosotros a Un mundo feliz o 1984, los maestros del género nos han alertado de los riesgos que nos esperan en el camino. La ciencia ficción trata, según Sawyer, sobre cómo pensamos y soñamos el futuro, pero para Aguilera esto incluye también “extrapolar los problemas del presente”. Y en un mundo siempre convulso, esos problemas pueden ahogar todo atisbo de esperanza, como cualquier repaso a la ciencia ficción se encargará de recordarnos.

Tal vez en exceso: en 2011, el escritor Neal Stephenson creó el Proyecto Hieroglyph, una llamada a los autores de ciencia ficción para que abandonen el pesimismo de la distopía y traten de recuperar el espíritu que ha servido de inspiración al progreso, el que Verne cultivó con el entusiasmo de la fe en el porvenir y en el empuje del ser humano. “Tenemos que mirar más allá del mundo en el que vivimos para imaginar el mundo que podría ser, y eso es exactamente lo que hace la ciencia ficción”, dice Riddle.

Para Barceló, este género que mueve legiones puede enseñarnos que “hay otras maneras de vivir, de organizar la política, de relacionarnos unos con otros”. Al fin y al cabo, si algo sabemos con seguridad sobre el mañana es que llegará. Y en palabras de Barceló, “la ciencia ficción es un maravilloso aprendizaje para vivir en el futuro”.

Ago

5

El verano en mi ciudad

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Pequeño reportaje ~

Clasificado en Pequeño reportaje ~

Comments (0)

Comments (0)

A unos pocos kilómetros de Huelva, tenemos algunas playas como las de Mazagón, Matalascañas, El Portil, El Rompido, La Antilla, Isla Canela y, cerca, está el Cabo de San Vivente en Portugal que hace el dibujo puntiagudo de la esquina peninsular por el Sur. La Capaital se queda prácticamente vacía los fines de semana y, todo el mundo, se desplaza hacia las playas a disfrutar del Sol, de la fina arena blanca y de los baños en la costa onubense que, son de agua templada y muy agradables.

Punta Umbría, es la playa de los onubenses (la gente de Huelva), y, en ella, desde que empezaron a colonizarla los Ingleses de las Minas de Río Tinto, se fueron ubicando las familias de la Capital y de los pueblos limítrofes hasta hacerla una playa de gran afluencia en verano (1.000.000 de personas) que, cuando pasa la época estival, desaparecen para que vuelva el pequeño pueblo de pescadores que en origen fue Punta Umbría, hoy llena de edificios de apartamentos que desnaturalizan el apacible pasado.

El municipio de Punta Umbría, en la provincia de Huelva, se ubica a solo 20 kilómetros de la ciudad de Huelva y 110 kilómetros de Sevilla.

Lugar exacto de la aparición de los restos del templo de Artemisa. La zona más clara al norte es El Almendral, donde se sitúa la ciudad islámica de Saltish (Isla Saltés). Justo enfrente del círculo, en la orilla izquierda de la ría, donde se aprecia un puerto deportivo se encuentra el yacimiento del Eucaliptal. Un poco mas al norte, en la misma orilla están los restos de La Peguera.

El misterio rodea esta aparición de los restos y se ha iniciado una investigación para datar de forma más precisa los huesos. La zona en la que han aparecido es la periferia del gancho arenoso de la Cascajera, en su unión con la marisma. Este gancho ya existía en época romana y en la zona han aparecido restos cerámicos asociados a explotaciones de salazón romanas, puestas en relación con piletas romanas de la zona del Almendral (junto a los restos islámicos de la ciudad de Saltish) y con el poblado del Eucaliptal en Punta Umbría, justamente en la orilla opuesta a la de los restos encontrados.

Esta localidad dispone de numerosos emplazamientos de gran interés, como por ejemplo el yacimiento romano de El Eucaliptal, situado en las afueras del núcleo urbano de Punta Umbría. Aquí es posible encontrar numerosos restos que dan cuenta de la vida cotidiana de la época, así como de tipo funerario, los cuales corresponden al período comprendido entre los siglos II y IV después de Cristo.

“La Iglesia de Nuestra Señora De Lourdes es el principal templo religioso del lugar, cuya construcción, que estuvo a cargo del arquitecto Pérez Carasa, finalizó en el año 1950.

Siguiendo con el recorrido, es posible visitar la Torre Umbría, una torre de defensa que fue levantada entre los siglos XVI y XVII a petición del Rey Felipe III con el fin de vigilar la costa ante el posible ataque de los piratas. La torre era custodiada por carabineros y estaba rodeaba por un pequeño poblado de pescadores. La Torre Almenara es, sin dudas, el monumento más emblemático de Punta Umbría, preside su escudo y es símbolo del pueblo.

Si de naturaleza se trata, nada mejor que trasladarse hasta los Enebrales de Punta Umbría, un paraje natural que ocupa una extensión de 178 hectáreas. Dispone de un cordón dunar, dominado por enebros y sabinas, lo cual dota de una característica singular al paisaje.

Arriba la Torre y la zona conocida como la Mata Negra y los Enebrales

Al mismo tiempo, merece la pena dar un paseo por La Norieta, un parque periurbano de 94 hectáreas, que se encuentra dentro de la reserva natural de la laguna del Portil. Es un espacio sensacional para la recreación, en donde se reúnen los habitantes de las poblaciones aledañas para disfrutar de la naturaleza.

El espacio salvaje se ve invadido por la “civilización”

La Laguna del Portil, formada por el represamiento de arroyos por acción de las dunas móviles, constituye una reserva natural de enorme belleza. Posee una vegetación palustre, que incluye especies como juncos, espadañas, castañuelas y ranúnculos. Además, cuenta con una rica fauna, conformada sobre todo por aves, ya que esta reserva es usada como lugar de paso en su ruta migratoria, además de ser una zona de invernación de ciertos ejemplares.”

En esta zona, donde vivimos muchos años cuando mis primeros tres hijos eran pequeños: Maria del Carmen, Raquel y Emilin. ¡Emilin! Un torbellino de energía que no podía quedarse quieto ni un momento, lo mismo se pasaba a la otra banda de la ría para coger bocas que, buceando en el Espigon, nos traía a casa una redecilla llena de camarones… ¡Qué personaje tan entrañable!

Arriba la parte de la Ría y debajo una escena de la Playa en Punta Umbría

Como Sevilla está muy cerca y sus habitantes huyen de los más de 40 ºC que en aquella Capital tienen que soportar, los fines de semana, la avalancha de autocares y vehículos particulares de todo tipo, las playas de Huelva son literalmente invadidas, sobre todo, las de Matalascañas que les coge más cercanas.

En Matalascañas tenemos metida a medio Sevilla en verano

Por mi parte, será porque desde pequeño la visitaba con frecuencia con mi padre, pescador de profesión, en aquellos barquitos veleros de mi abuelo Emilio que, por aquellos tiempos, se dedicaban a la pesca de la caballa que vendían en la conservera de Tejero en la Rábida (hoy desaparecida). Mi tendencia es siempre Punta Umbria, la más familiar y conocida de rincones más acogedores y panoramas más luminosos y bellos.

Desde cualquier punto que la queramos mirar, desde las distintas perspectivas que podamos encontrar, siempre nos sorprenderán la belleza natural de una zona privilegiada en la que la Naturaleza se esforzó por dejar todo lo mejor de su variado repertorio de escenarios naturales para que, nosotros los humanos, podamos gozar en paz y tranquilidad.

Como mi casa está situada a escados 15 kilómetros de todos estos lugares, los visitamos con frecuencia y podemos disfrutar de estos parajes naturales en los que, de vez en cuando en la retama del camino, podemos encontrar ¡Camaleones! que en pequeñas colonias protegidas perviven… ¡A pesar de todo!

El Camaleón en la Retama

Cuando los chicos eran pequeños y paseábamos por allí, algunos de ellos cogieron para poder verlos y asombrados miraban aquellos ojos que giraban en círculo de manera imposible. Una vez saciada la curiosidad, los volvían a dejar en sus enebrales para que siguieran su rumbo en paz. Si supiéramos respetar la Naturaleza y a todos los seres que la pueblan… ¡En otro mundo mejor viviríamos.

En esta zona se ubican los pequeños pesqueros del pueblo marinero

Sitios como este abundan en la Playa de Punta Umbría en los que, por módicos precios se puede comer bien y a gusto de todos. El marisco es el plato que más prolifera, ya que, en la zona, la Gamba Blanca de Huelva es la reina de todas las fiestas. Incluso en el verano se dedica un día a “La Fiesta de la Gamba” y, es un panorama digno de ver como llegan de todas partes para degustar el producto de la costa onubense por poco dinero.

Hay buenos hoteles para aquellos que lo pueden pagar

El Apartamento playero está cerrado y lo utiliza mi hijo Isat que vive en Madrid y se viene a descansar unos días, por mi parte, con mi mujer, acostumbro todos los días de lunes a jueves, a dar una vuelta por el Terramar, un lugar agradable junto a la Playa donde tomamos un café, y, mientras ella toma un baño compartido entre el océano y el Sol, yo escribo en una de mis libretas para sacar algún trabajo que poder ofrecer a ustedes.

Bueno que este verano sea para todos un buen recuerdo.

emilio silvera

Ago

4

¡El Universo y la Mente! Una prueba de la evolución de la materia hasta...

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Comments (1)

Comments (1)

La única explicación posible para la formación de las galaxias, a pesar de la expansión de Hubble, es que allí, existía una especie de sustancia cósmica que generaba Gravedad, y, de esa manera, pudo ser retenida la materia para conformarlas.

Es verdaderamente admirable constatar cómo ha ido evolucionando nuestro entendimiento del mundo que nos rodea, de la Naturaleza, del Universo. Hubo un tiempo en el que, los individuos de nuestra especie deambulaban por el planeta pero no sabían comprender el “mundo”, ni podían pensar siquiera en el misterio que representaban los fenómenos naturales que a su alrededor se sucedían.

Pasado el tiempo, pudieron mirar hacia arriba y, la presencia de aquellos puntitos brillantes en la oscura y misteriosa oscuridad de la noche, el paso de los cometas, y otras maravillas que no podían explicar, despertó su curiosidad consciente y comenzaron a plantearse algunas preguntas. Muchas decenas de miles de más tarde, nuestro deambular por el planeta, las experiencias y la observación de la Naturaleza, nos llevó a comprender, algunas de las cosas que antes no tenían explicación.

Pensadores del pasado dejaron la huella de sus inquietudes y los llamados filósofos naturales, hicieron el ejercicio de dibujar el “mundo” según ellos lo veían. Nos hablaron de “elementos” de “átomos” y, aunque no era el concepto que ahora de esas palabras podamos tener, ya denotaba una gran intuición en el pensamiento humano que trataba de entender la Naturaleza y cómo estaban hechas las cosas que nos rodeaban. Ellos, a la materia primigenia la llamaron “Ylem” la sustancia cósmica.

Es cierto que siempre hemos quertido abarcar más de lo que nuestra “sabiduría” nos podía permitir. Ahora, en el presente, las cosas no han cambiado y tratamos de explicar lo que no sabemos, y, para ello, si hay que inventarse la “materia oscura”, las “fluctuaciones de vacío”, los “universos paralelos”, los “agujeros de gusano”, o, cualesquiera otros conceptos o fenómenos inexistentes en el mundo material o experimental… ¡qué más da! Lo importante es exponer las ideas que nos pasen por la cabeza que, de alguna manera, pasando el tiempo, se harán realidad. Nuestras mentes, como digo, siempre fueron por delante de nosotros mismos y ha dejado al descubierto esa intuición que nos caracteriza y que, de alguna manera, nos habla de esos hilos invisbles que, no sabemos explicar como pero, nos conectan con el resto del Universo del que, al fin y al cabo, formamos parte, ¡la que piensa!

Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, nos habló de la importancia del agua para la vida. Él intuyó que sin agua, la vida sería estéril en el planeta. Allí donde el agua corria y se mezclaba con las sustancias de la tierra, unido a los fenómenos naturales y ayudada por el tiempo, hacía posible el surgir de la vida.

Ahora, que hemos podido realizar un cierto avance en el “conocimiento del mundo que nos rodea”, no le damos la verdadera importancia que tienen algunos pensamientos del pasado que, en realidad, son los responsables de que ahora, nos encontremos en el nivel de conocimiento que hemos podido conquistar. Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, fue el primero que dejó a un lado la mitología para utilizar la lógica y, entre otras muchas cosas, indicó la importancia que tenía el agua para la existencia de la vida. Empédocles nos habló de los elementos y Demócrito del a-tomo o átomo., Arquitas de Tarento (filósofo, soldado y músico), el amigo de Platón y seguidor de Pitágoras, ya se preguntaba: ¿Es el Universo infinito?

Él mismo se contestaba diciendo que todo tenía un límite y pensaba en el final que lindaba con el “vacío”, allí donde nada impedía que su espada, lanzada con fuerza en el borde del universo, siguiera su camino sin fin, ninguna fuerza podría pararla y con ninguna clase de materia podría chocar. Así, con esos pensamientos surgidos de la mente humana, podemos constatar que, desde siempre, hemos tratado de saber de qué están hechas las cosas, cómo funciona la Naturaleza y de qué manera funciona el universo que tratamos de comprender.

El Universo se expande y nuestras mentes también. Eso que llamamos Tiempo siguió su transcurrir inexorable, los pensamientos de los grandes pensadores se fueron acumulando en un sin fin de conjeturas y teorías que, poco a poco, pudimos ir comprobando mediante la observación, el estudio y la experimentación hasta que pudimos llegar a saber de qué estaban hechas las estrellas y cómo la materia se transmutaba en sus “hornos” nucleares para crear elementos que hicieran posible el surgir de la vida en los mundos (no creo que la vida esté supeditada a este mundo nuestro).

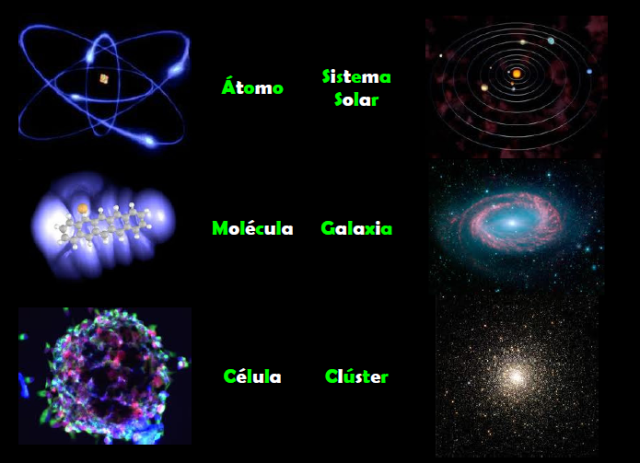

Puede estar representada de muchas maneras pero, materia es.

“Materia es todo aquello que tiene localización espacial, posee una cierta cantidad de energía, y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. En física y filosofía, materia es el término para referirse a los constituyentes de la realidad material objetiva, entendiendo por objetiva que pueda ser percibida de la misma forma por diversos sujetos. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Es decir es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc.”

El conocimiento que creemos que tenemos sobre cómo está conformada la materia y las fuerzas fundamentales que con ella interaccionan, nos ha llevado a escenificar un Universo algo más comprensible que aquel, que nuestros ancestros imaginaron con la presencia de dioses y divinidades que eran los que, creaban los “mundos” o, el universo mismo, cada vez que soñaban. Es asombroso que hayamos podido llegar hasta la consciencia siendo la línea de salida la “materia inerte”. Sin embargo, el recorrido ha sido árduo y muy largo…, ¡diez mil millones de años han necesitado las estrellas para poder solidificar los elementos de la vida para crear, en algunos de los muchos mundos presentes en las galaxias, el protoplasma vivo que diera lugar a esa primera célula replicante que comenzara la fascinante aventura de la vida hasta llegar a los pensamientos.

El Universo se contempla a través de nuestros ojos y de otros muchos que en los mundos están observando su evolución.

Si nos preguntaran: ¿Es consciente el Universo? Tendríamos que contestar de manera afirmativa, toda vez que, al menos una parte, ¡la que piensa!, representada por seres vivos y que forman parte de ese inmenso universo, sí que lo es. La vida es la consecuencia de la materia evolucionada hasta su más alto nivel y, a partir de ella, ha podido surgir eso que llamamos cerebro del que surge el concepto de mente, ese ente inmaterial y superior que trasciende y va más allá, lo que los filósofos llamaron Ser y quisieron explicar mediante la metafísica. Todavía, no sabemos lo que la vida es y tampoco, podemos explicar, lo que es la energía, o, por exponer algún concepto de los muchos que denota nuestra ignorancia, tampoco podemos contestar a una simple pregunta: ¿Qué es el Tiempo? ¿Existe en realidad o simplemente es una abstracción de la mente?

Lo cierto es que nuestra especie ha dejado profundas huellas de su deambular por el mundo. Muchos de sus “tesoros y obras” quedaron enterrados en las profundidades del tiempo o inundados por los diluvios que las distintas civilizaciones que fueron nos contaron con sus maravillosas leyendas que, en realidad, trataban de explicar algo que sucedió y que no llegaban a comprender y, para ello, inventaban bonitas historias en las que, narraban hechos que quedaron difuminados por la fantasía hasta el punto de no saber, en el presente, donde termina la realidad y comienza la leyenda y si eran ciertas o no las bonitas “historias” que nos contaron.

Lo cierto es que con frecuencia sucede que al surgir ideas nuevas que tienden a querer explicar científicamente lo que es la Naturaleza, aparecen viejos datos que relacionan esas nuevas ideas con aquellos viejos problemas. Tenemos que admitir que todavía “no sabemos” cómo es la realidad del mundo y que, nuestra realidad, no tiene que coincidir con la verdadera realidad que incansables buscamos y que, no siempre podemos “ver” aunque la tengamos delante de nuestros propios ojos.

De hecho, no sabemos explicar ni cómo se pudieron formar las galaxias, y, a pesar de ello, no tenemos empacho de hablar de singularidades y agujeros de gusano o de universos paralelos. ¡La imaginación!, creo que sin ella, no habríamos podido llegar hasta aquí. La imaginación unida a la curiosidad ha sido desde siempre, el motor que nos llevó hacia el futuro.

Si en realidad existe “el infinito”, seguro que está en nuestras mentes, o, posiblemente en otras que, como las nuestras, han imaginado cómo ensanchar el mundo y universo de los pensamientos sin límite alguno, el único límite que existe, amigos míos, es el de nos impone nuestra ignorancia para llegar a comprender lo que la Naturaleza es. En la Naturaleza están todas las respuestas a las preguntas que planteamos y que nadie sabe contestar. En ella, en la Naturaleza, buscan nuestros sabios esas respuestas y, para poder encontrarlas hemos inventado los aceleradores de partículas, los microscopios y telescopios que nos llevan a ese “otro universo” que el ojo desnudo no puede ver pero que, no deja de ser nuestro propio mundo, y, al ser conscientes de ello, también lo somos de nuestras limitaciones. En realidad, la única manera de avanzar es ser consciente de que no sabemos, toda vez que, si creyéramos que ya lo sabiamos todo… ¿para qué seguir buscando?

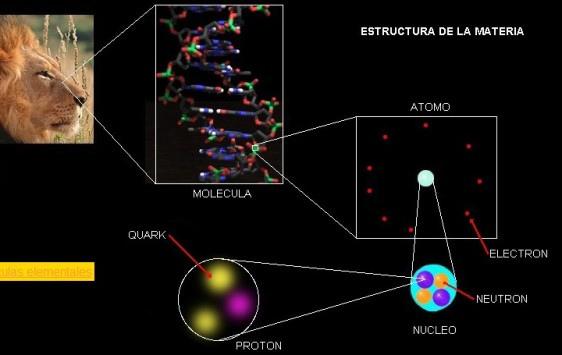

Todo está hecho de Quarks y Leptones, desde una galaxia hasta el fiero león que habita en la selva