Oct

20

El Estado Inverso

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Divagando ~

Clasificado en Divagando ~

Comments (1)

Comments (1)

Somos parte del mundo, y éste no está hecho a nuestra medida, sino nosotros a la de él. No podemos afirmar como principio que el mundo nos pertenezca.

Decir: “El mundo es de todos”, o de alguien, no sería correcto. Como cualquiera de los seres que la componen, somos resultas de la Naturaleza, que además es nuestra nodriza; no podemos confundir lo que somos y ella. Cada cual es como un pequeño cosmos dentro de ese Cosmos que nos mantiene en vida y nos nutre.

La Naturaleza nos proporciona todo lo que necesitamos

Es extraordinario, que nos sirvamos del mundo de manera autónoma y que medremos en él con independencia. Como ser vivo, el hombre ha de apropiarse de los elementos que necesita para subsistir; de tal manera se hace propietario de lo que, para su beneficio coge al mundo, y que irá devolviéndole de una forma u otra hasta su definitiva entrega con la muerte. Así, lo apropiado y su organismo entero no son más que un préstamo. Esta “depredación” por nuestra parte, puede que sea acorde con la Naturaleza o se oponga a sus leyes… Y tanto es violentar sus designios, como forzar a los semejantes en beneficio propio o la destrucción mutua.

Pero ocurre, que en uso de esa autonomía y con la particular idiosincrasia de cada uno, el individuo estimará necesario que esa apropiación “depredada” no sea azarosa, procurándose en consecuencia un ámbito vital propio y seguro. Naturalmente y en principio, él será destinatario primero, también los suyos, la tribu… y en escasa medida los extraños o aquellos que ni conoce.

Todos nacemos iguales, nos decimos, pero más nos parece una aspiración que un hecho. Nada más acertado y desacertado a la vez. Nacemos iguales en cuanto que partícipes de una misma esencia, la de nuestra especie. Nadie dirá, que seamos iguales a un árbol o a una cobaya. Ni siquiera a los animalesque nos son más próximos, pese a compartir con ellos origen y ascendientes y a no diferenciamos de algunos sino en un porcentaje muy pequeño de los genes.

El desacierto proviene, no obstante, de que aun desde la cuna somos individuos particulares y no “clones”; y nadie es más ni es menos que otro por eso pese a ser distinto, sino único. Como sea que la persona es irrepetible, también lo será en sus aspiraciones, sus querencias y deseos, por no decir en sus capacidades. Uniformar a todos por la igualdad en sentido estricto, sería como negar esa esencia que nos confiere autonomía, libertad, y libre albedrío. No es nada nuevo.

Resulta pues, que llamarnos iguales así como así no es sino un convencionalismo, y no entenderlo de esa manera sería una confusión pretenciosa. En tales términos, su fundamento es poco más que la común pertenencia a la especie y la afinidad gregaria. Tal visión no quita para que la prioridad del individuo siga siendo su propia supervivencia, y por extensión la de sus próximos. Es, paradójicamente, cuando, por su natural inclinación, el humano se asocia con los semejantes, cuando surgen los conflictos. ¿Cómo salvaguardar sus intereses, inmerso en la comunidad que se los diluye y fiscaliza? Él, que buscaba seguridad y colaboración junto a los otros, se encuentra con que sus afanes, sus iniciativas o sus particulares querencias, le quedan coartadas, y que sólo le serán válidas si coinciden con las de sus socios, aquellos con los que ha de trasvasarse y siempre le pedirán cuentas.

.jpg)

El hecho es, que el bien común no colma a todos de igual forma y es seguro que nunca bastará al individuo, que en definitiva persigue su propio bien, el que él elige. El intocable Estado, como elevación de la sociedad sobre el individuo, habrá de regirse necesariamente por el principio de igualdad para ser justo. Damos por supuesto, que

sea, igualdad ante la ley. Pero qué ley. ¿La promulgada por quien ostenta el poder en ese momento, o la que querrían los ciudadanos? No es evidente.

Tarea difícil la de la democracia, que no por sustentarse en la mayoría se conduzca siempre por el mejor camino. Y como dice el refrán: Más sabe el tonto en su casa que el listo en la ajena. Aunque sean muchos. “Lo peor de la democracia es, que se nutre por igual de sabios y necios”.

Oct

20

El estado inverso II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Divagando ~

Clasificado en Divagando ~

Comments (0)

Comments (0)

Si, en definitiva, un estado se establece para la pervivencia y el desarrollo de sus ciudadanos, sería lógico que éstos no dejasen de ser sus propios dueños y guías. El proveerse de unas normas, es necesario al individuo para su protección ante los otros y procurar que los frutos de la cooperación no les sean escamoteados. Por eso, la forma primaria de ley habría de arrancar del ciudadano, que experimenta su déficit en las propias carnes; consensuarse luego con sus íntimos, de éstos con el círculo de residencia, municipio… región… y las instancias que fueran precisas, hasta la generalidad más amplia; pero no a la inversa. En el camino quedarían aquellos supuestos que por peculiares sólo se apropian a un grupo o un territorio. Qué mejor reconocimiento que el de igual a igual. Que el papel del ciudadano no quede reducido poco menos que al de votante, y ello, sólo en periódicas ocasiones. Por su falta de concreción, el principio de igualdad que el estado salvador y omnipresente pueda dispensarnos, será impreciso. Y habrá quien no desee igualarse a nadie, ni quiera ser más ni menos, sino el resto: particular y distinto, y desde ahí, que corra de su cuenta; o quien no

tolere una mínima desventaja con su semejante, que de todo hay.

Las tres dimensiones humanas: consumista, social y privativa, en cuanto a la consideración íntegra del individuo, se satisfacen de una manera pancista. Tanto más en el consumo, tanto menos en la vida propia y las aspiraciones personales. En cuanto a su dimensión social, ni mucho ni poco sino en apariencia.

Cómo conjugar bien común y propio, o lo que es lo mismo, necesidades en general y particulares.

El flujo del poder y mando mejor cumpliría, no desde una instancia superior e impersonal; no como la del estado hacia sus súbditos, sino elevándose de forma progresiva, desde el individuo a la comunidad. Pretencioso tal vez. No obstante, para el logro de una meta así, existe un poderoso instrumento, la educación; y junto a ella, la convivencia real, confraternizada, de los pequeños ámbitos. El hombre íntegro, ni más ni menos. Aquel que se hace cargo de sí mismo y de su existencia, y que es capaz de enfrentarse a su propio destino. Este hombre no se dejaría arrastrar por otros porque no sepa o no confíe en sus propias fuerzas. Y es del trato y el roce de cada día, de donde surgen tanto la comprensión y la sinergia como el sentir común. Antes se confraterniza con alguien próximo que con el extraño, por muy socio que sea. El principio de igualdad entonces, será consecuente y espontáneo, no una engañifa. Pues quién desea que en su trato de cada día lo discriminen.

Así pues, la igualdad práctica nunca será una imposición inconcreta desde arriba, sino la consecuencia de la actividad ciudadana y sus relaciones. No es lo mismo. Es de aquí, de donde el tópico igualitario derivaría, por el roce y la comprensión, hacia la equidad. Pues nada es más justo que el merecimiento de las propias consecuciones. Sin embargo, nadie ignora, que la competitividad libre y las capacidades de unos, bien podrían dar al traste con las expectativas e incluso la supervivencia de otros. Es por ello que se plantea “lo social” como problema. El grupo asociado lo es, si comporta derechos y deberes para con sus socios. Sin embargo, no todos cumplimos las obligaciones con la misma eficacia o de tan buena fe. No por ello, a tales, se les excluiría de los correspondientes derechos de forma tajante. Se hace necesario un nivel de bienestar suficiente que garantice la supervivencia común y una vida digna para todos. De qué servirían si no tanto estado y tanta gaita.

Que la sociedad se establezca, viene a significar, como la ampliación del individuo en sus semejantes, de tal manera, que figuradamente, nuestro yo se multiplica. El grupo viene a ser como un organismo vivo cuyas células son sus socios, y que como en él, todos comparten la común vivencia.

Decimos por tanto que la sociedad es, como la suma de esos componentes particulares que somos todos. Sólo, que ella en sí no es pensante, y sí los individuos que la componen. No podemos hacer la comparación entre la sociedad y nuestro organismo sin esta salvedad. Ocurre, que nuestro pensamiento (nuestro sistema nervioso en general), nos gobierna, como a seres vivos que somos, a nuestra forma; sin embargo para la sociedad la cosa cambia. Seguimos siendo cada una de sus células los pensantes, y nos regimos con raíces propias. El estado sólo habría de ser el ámbito de encuentro y nuestro seguro. Y es que no se establece de una forma natural e imprescindible como nuestro organismo sino acomodaticia. Es la estructura humana que nos permite paliar las limitaciones en una sociedad que nos desborda: el macro grupo. Pero no puede ignorarse al micro grupo o al grupúsculo.

La dicha ampliación del yo con nuestros semejantes sólo será efectiva, reconfortante y auténtica, por un convivir pleno, en el “estar” junto a los otros, una puesta en común con los cotidianos. Nuestro círculo de convivencia se agrandará por donde quiera que vaguemos según y cómo, pero siempre será limitado.

La solidaridad, el querer, el compañerismo, la fraternidad en suma, no nacen simplemente del pensamiento o por una lejana información o referencia. Necesitamos la presencia real del otro y el verdadero intercambio comunicativo. Sin convivencia, ponerse en el

lugar de alguien y comprenderlo es difícil. No sentirás el yo de tu semejante como si fuera el propio y sus penas o alegrías las verás de lejos.

Bien será que el estado sea garante de las particulares relaciones de sus súbditos, pero los sentimientos de solidaridad, la igualdad, la tolerancia y la colaboración, no pueden sembrarse desde un poder delegado y esperar que arraiguen. El sentir surge con espontaneidad de las vívidas relaciones que son sus fuentes; lo otro será tan idealista como un amor platónico.

En este punto, la educación se hace imprescindible y aun decisiva, pues capacita al humano para entenderse y entender a los otros. Será el hombre integro, como ya dijimos, el capacitado para la convivencia. En su defecto, siempre será posible una aproximación progresiva. La perfección no existe.

Que los individuos, como tales, ejerzan el poder, no significa, que los poderes delegados y las instituciones no existan. Se refiere, a que la ciudadaníagobernase a la par con éstos. O lo que es lo mismo, como si dijéramos, en democracia directa; una participación real de todos en la cosa pública.

Cualquier opinión puede ser valiosa, y de gran valer, si habitual y espontánea. No es razonable, que el ciudadano, el actor de la sociedad, no tenga más cometido de gobierno que el de votar a uno de los candidatos cuando se le solicita y apenas si otra participación hasta la nueva consulta.

Si se vota y después nos desentendemos, pasan cosas desagradables y abusos de poder

La ciudadanía no ha de otorgar el poder a los que gobiernan y desentenderse, debe ejercerlo con ellos. O sea, ejercer su derecho a voz y voto en las decisiones. De tal manera, estaría presente en sus foros, aun en la distancia, e incluso físicamente; de forma limitada en ese caso como es obvio.

En este punto, vienen al pensamiento, esos programas de radio y televisión a los que se puede llamar y expresar opiniones. Medios hay para que algo así pueda establecerse para las cámaras de representación o cualquier otro foro por el estilo. Nos referimos a la informática y los medios de comunicación. Obviando los problemas técnicos, tal alternativa es posible. Sus señorías ya no andarán perdidos entre nubes teóricas de una cierta irrealidad e intereses partidistas. Con la intervención del ciudadano, el legislativo, el ejecutivo y hasta el judicial, irían con los pies en el suelo del sentir real que los hacedores reales del estado, que somos todos, expresaran.

Que deleguemos en otros la ejecución de nuestras decisiones no quiere decir que decidan por nosotros. Es ese el sentido estricto del sistemademocrático, como una concatenación de ámbitos en que el individuo expresaría su voluntad de forma continua. Desde su familia y localidad hasta el propio gobierno. Todo ello a través de la representación; por la cual, teóricamente, la voluntad local subiría a las más altas instancias. Lo peor es que hay muchos intereses de por medio: los partidos políticos, los grupos de presión, las mayorías intermedias y un largo etcétera, que hacen que la fórmula no sea efectiva. En la práctica, es el gobierno de turno, aun prescindiendo de gran parte de los seguidores, quien impone su voluntad, aun suponiéndola justa. El ciudadano queda a su merced, para, solo, aguantar marea.

Cada vez más, los medios de comunicación posibilitan el acceso del ciudadano a cualquier instancia, sin que ello suponga gran merma en sus quehaceres ni le exija ser muy avezado.

Bien fácil resulta que desde su casa, por medio de la televisión, la radio… teléfono, redes… cualquier persona pueda seguir aquello que se dilucida en los grandes, o no tan grandes, foros. Tampoco es difícil pedir su sufragio u opinión a través del teléfono o de Internet pongamos por caso. Y naturalmente que su voto, para cuestiones no triviales, habría de ser auténtico y veraz.

Sería auténtico, si para la votación cada uno de los sufragistas recibiese una especie de cuestionario, único e intransferible, que el superordenador del estado elaboraría al azar. Dichas cuestiones, sencillas, si no triviales, no tendrían otro objeto que asegurar, si el individuo en cuestión sabe de qué va el tema y que su voto no contradice sus propias estimaciones.

Por veracidad entendemos, que el voto de cada uno sea cierto e inviolable. En cuanto que las votaciones fuesen simultaneas para todos y en tiempolimitado, nadie se ocuparía en votar por nadie pues malgastaría la ocasión propia. Y cómo identificar al votante. Que su propio aparato receptor leyese la huella digital, el iris o cualquier otra característica única.

De todas formas, habrá quien no esté capacitado para cuestiones así. No obstante esta modalidad de votación no sería decisiva. Por lógica los doctos serán los profesionales de la política, o así debería ser. El porcentaje válido para ambos en el recuento no excederá como mucho de la mitad. No es pedir demasiado.

Finalmente, sabido es, que los programas, los planes de gobierno y hasta las leyes, no siempre aciertan. Suele ocurrir también, que aquello que se vota, o no se lleva a cabo o fracasa estrepitosamente; que mil y un decretos y actuaciones no llegan a buen puerto.

Bueno sería que, previamente, alguien se encargase de prever la viabilidad de tanto proyecto, para en su caso darles o no vía libre. Claro que un estudio de este tipo habría de ser lógico. Como un problema de matemáticas, o casi. Irrefutable. ¿Y dónde guarda el estado la información más completa y precisa que valga a este cometido? En su Administración. Es ésta la fuente más abundante y segura, no sólo de su economía sino del potencial humano y sus recursos.

Hablaríamos entonces de un cuarto poder; y no nos referimos al de los medios de comunicación. Un poder independiente, a la par que el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder lógico. Que como de la Administración se trata, sus específicos integrantes serían funcionarios, de carrera y por oposición como corresponde. Su finalidad sólo esa, la revisión de proyectos. Cualquiera de sus estudios sería vinculante, salvo por imprecisión o ambigüedad. Impugnables por otros todos ellos, no importa de quien, si ofreciesen una resolución más factible y razonada, como corresponde a su naturaleza.

Naturalmente que para una función así sólo cabe la lógica. Lógica matemática, estadística, silogística…

Si se hicieran concesiones a la subjetividad o las querencias, apaga y vámonos.

Pero después de todo, si la mayoría no se diese por enterada, de qué valen las “recomendaciones lógicas”. Para qué más molestia. La mayoría “nunca pierde la razón”.

Las ideas Cisma

Según la segunda ley de la Termodinámica, el sentido de evolución de un sistema cerrado (Tal como el Universo en su conjunto), va, del orden hacia el desorden, según lo que se denomina el incremento permanente de entropía. Sin otras consideraciones y suponiendo que no existan otros cosmos, ni que éste que nos toca sufriese alguna transformación impredecible, así queda establecido. Sin embargo, la biología parece que burle este principio, y a contra corriente, consiga, que sus sistemas vivos se organicen cada vez más. Mas sólo es una apariencia. Un oasis en el desierto que permanece, pero sin otro destino final que el de su entorno. Quizá la inteligencia sí que pudiese romper el fatídico proceso si encontrara cómo soslayarlo. Puede que la especie sobreviviera en “su hábitat” protector, si no para siempre, sí “una eternidad de bolsillo”. Pero a fin de cuentas sólo significaría la postergación de lo inevitable, y tan lejos queda algo así, que por la simple probabilidad fenecería en el intento. ¿Qué nos importa a nosotros en nuestra limitación, y ni siquiera a esos ínclitos descendientes futuros, si su tiempo también devendrá a relativo y el remate será el fin? O tal vez no, quien sabe. Hay quien afirma, y lo demuestra, que la información, la estructura metamórfica de cada ser permanecerá, y que, pese a toda transformación presente o futura será recuperable cuando las condiciones propicias ocurran. Por ejemplo, el más desastroso entre los fenómenos del Universo, el llamado agujero negro, engulle cuanto le rodea y nada escapa a su voracidad. Tras el proceso sólo resta en su interior el detritus más consumado. Casi una nada compacta. Sin embargo aun allí la información preexistente persiste. A lo mejor, “los prolegómenos de un otro Big Ben”.

¿Quién habrá pasado por aquí?

¿Adónde vagarán las consecuencias de nuestra acción al paso del tiempo? ¿Qué es de la huella de nuestros actos que se desvanece? ¿Qué de nuestros particulares campos magnético—eléctricos, o las ondas energéticas de nuestras vísceras? ¿En qué desintegración se integrarán nuestros despojos? Porque no cabe duda que cada acción deje tras ella su propio sello. ¿Toparán por el devenir con el certero decodificador que pueda detectarlos y los reintegre a su causa como forma de vida? ¿O ni siquiera tanto será imprescindible? Pudiera ser; cosas peores se han visto; si no, y sin ir más lejos, qué decir del milagro, de lo maravilloso, de nuestra propia existencia. Desde luego, si ello no ocurre, por falta de tiempo no ha de ser. Y al cabo, qué más da morir un segundo que todas las eternidades juntas y otras tantas. Será un instante.

Pero una cuestión así, tan lejana e inconmensurable, bien puede esperar. Bajemos pues de las alturas y abdiquemos, que más vale pájaro en mano que ciento volando. Y de no perder el hilo, mejor fuese pegar hebra, que si no hay mal que cien años dure, ni bien que los pare, promediemos los dos impostores, no sea que, de sobrecargados, fenezcamos a la mitad por no echar cuentas.

La cuestión no es obvia: ¿Por qué en el sistema democrático, el estado de la igualdad y las libertades por antonomasia, persiste el adoctrinamiento? ¿O es que en el fondo, tal vez pretendemos, que el fin democrático sea el triunfo de una ideología?

No es lo mismo la puja espontánea de los pensamientos que avalar sin reservas a uno o algunos, prendados quizá de su hermosura. La panacea aparente puede encandilarnos de forma tal que sea difícil no caer en el proselitismo. A fin de cuentas esto son y no otra cosa los afamados “ismos”. Esas parcelaciones del pensamiento, tan abundantes, que no por sernos útiles nos serán imprescindibles. Superables por tanto.

Agnosticismo, Ateísmo, Cristianismo, Deísmo, Budismo, Socialismo, Comunismo, Capitalismo, Liberalismo, Marxismo… y el largo etcétera; tan largo, que quizá acertásemos con descubrir un nuevo “ismo” como la denominación de origen. No sería complicado. ¿Por qué no “miopismo”? Pues qué cortas miras las nuestras para quedar varados sin consideración en sólo uno o algunos de tantos pensamientos posibles y sus matices. Y qué apocadas condiciones nos constriñen, que sólo la facción o el grupo nos vitaliza. Ciertamente, tal cantidad de posturas y sus expresiones, denotan nuestra multiplicidad y su riqueza, pero también nuestra miseria y egoísmo. Y ello es más cierto, si consideramos que la idea, por su no concreción, nunca será absoluta; lo que tampoco contradice su oportunidad o su adecuación transitoria. He aquí, en boga como siempre, el mejor de los ejemplos: Libertad, Igualdad, Fraternidad. La concreción ilustrada. Consideremos: principio y fin, nacimiento, vida, muerte… realidad, ser, existir, nada, todo…; son estas, conceptuaciones evidentes en si mismas, axiomáticas. Sin embargo la triple proclama, con ser certera, es tan maleable como la vida misma. Y es lo lógico.

De los tres conceptos antedichos, quizá sea el tercero, la fraternidad, el precedente de sus hermanos. Esa hermandad, de raíces biológicas nada menos, es innegable. Aunque eso sí, algo imprecisa, por cuanto más abunda el pariente que el hermano, y la especie queda disgregada y diversa “en su irremediable grado de entropía”. Pese a ello, en ese azarado sentir común la igualdad podrá efectuarse si efectivamente se formatea con la convivencia. O al contrario quizás. No obstante, en el simple asociacionismo, a secas, la lógica de igualación requiere necesariamente de su otra hermana, la libertad.

Pero la libertad, el fundamento de unas relaciones justas e igualitarias, paradójicamente, como condición primera no llega a tanto. En esencia la libertad como primigenia no puede darse. Huelga decir por que. Y sólo el espíritu podría ser libre. Vete a saber.

No es extraño entonces, que sobre los “tres conceptos clave de la convivencia” recaigan tantas consideraciones como doctrinas. Por entonces, cuando el triple considerando vio la luz, ni su impulsor ni sus promotores tuvieron a bien explayarlo, hasta, por ejemplo, la cooperación, la superación, o la individualidad del raciocinio; no tanto hasta la equidad, que habría de ser evidente. Pero así queda en honor a sus loables intenciones y la concreción. Claro, el resto queda implícito y se sobreentiende, se dirá; que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y así es admitido. Aunque mejor se pensase que la triple proclama era proclive a las reivindicaciones concretas que la exigían sin más. Pese a todo permanece en el tiempo, casi definitiva, como el abc, como el alfa y el omega, y va para tres siglos. A más abundamiento anda manida, cuando no sesgada, por estos, esos y aquellos. Hay quién hace de la libertad su bandera. A otros la igualdad los comanda. Y cómo no, la fraternidad es traída y llevada como el cofre de los tesoros; no es para menos, pero ya tanto… Y ojo, todo ello a su forma y según: con la conveniencia extendida o como resulta empecinada de una obsesión añeja que no por legítima sea eficaz. Un tándem “cuasi cómodo” pero inestable, y al que solamente salvará el soporte definitivo, una razón común, la lógica universal. Casi nada.

Las doctrinas se perpetúan convictas de la memoria, igual que una vocación. Como paños calientes al trauma infantil fosilizado, o bálsamos de atroces vivencias, que hacen que la libertad del individuo no sea. Y es que sin esa comunión razonable, sólo se puede ser libre entre los estrechos márgenes de la ideo endogamia, tras la virtualidad de una memoria remanente, e incluso, según los dictados de una retro genética. Para qué decir de los yugos circunstanciales. Claro que no, no es más libre nuestra libertad que nuestra inteligencia, y somos tan poca cosa, que decir sí o no, se nos viene apuntado, y aun creemos que sea por nuestro concurso.

Ser libre, no aferrarse a nada

Quizá no haya mejor ideología que ninguna. Aferrarse a la idea huérfana, desvincularse del contexto universalista, será provechoso, por perseguir una obsesión o una injusticia, pero también como forma de suplir cierta pereza filosófica y no querer entenderse con los contrarios. Cosa distinta será marcarse las pautas al abrigo de la lucidez común y compartida. Caminar abriendo el camino, porque sólo el ahora es presente y su pasado un futuro caduco. Eso sí, confiados en la única verdad en candelero, la de nuestra evolución. Y es que los atributos humanos nunca serán conclusos. Como todo, sus formas de ser están en el cambio, pues nada permanece. Pobres de nosotros, si pensásemos, que nuestra razón, nuestra lógica, es indeleble; como un absoluto; la única diosa incontrovertible. Mas, si su evolución persiste, a poco, tan tosca parecerá en el grado presente como el utensilio de piedra ante el robot o las garras de nuestros ancestros reptiles comparadas a nuestras manos.

Nadie espere que la parte se imponga al todo y así permanezca, pues sus impulsos rectores también los abarca.

Autor:

Fandila Soria Martínez

Oct

19

Hay Proyectos que tendrían que ser mejor analizados

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Vida en otros mundos ~

Clasificado en Vida en otros mundos ~

Comments (0)

Comments (0)

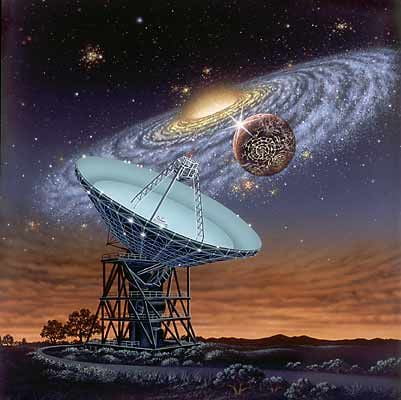

¿Es la búsqueda de extraterrestres una pérdida de tiempo?

Lo extraño del caso es que, investigadores reputados señalen que si aún no hemos encontrado nada es debido a que no se buscó lo suficiente.

Esa es la escueta notici salida en ABC – Ciencia, y, debajo de ella algunos temas relacionados que también os dejo para que los podáis contrastar.

Sobre el tema, lo que más se ha hecho: SETI

Nunca estará demás todos los esfuerzos que podamos hacer en la investigación científica, en cualquiera de los Campos del saber Humano, y, tratar de saber dónde estamos y con quién compartimos el inmenso Universo, no me parece cosa baladí.

El problema real radica en que la búsqueda que hemos realizado hasta la fecha ha sido, a pesar de todos los esfuerzos, muy limitada. Pongamos que hemos explorado el Pcéano pacífico para ver los misterios que contirne, y, en realidad, lo que hemos investigado y comprobado hasta el momento, es sólo el agua que cabe en una bañera. Extrapolando la situación al Universo, esa es, la porción de Universo explorada en la búsqueda de otras formas de vida.

Creer que la única vida inteligente en el Universo es la nuestra… ¡Sería un inmenso error que niega la lógica y las probabilidades! El Universo se rige en todas sus regiones por las mismas leyes fundamentales y en él, están presentes las constantes que, como la velocidad de la luz, la constante de estructura fina, la constante de Planck, la carga del electrón o la masa del Protón, hace que el universo sea tal como lo podemos contemplar, y, la Gravedad que es la fuerza que mantiene unidos los planetas en los sistemas planetarios, las estrellas en las galaxias y los cúmulos de galaxias… ¡Funciona igual en todas partes!

Los cúmulos de galaxias en nuestro Universo son incontables, y, en ellos, las estrellas y mundos son los que suman cantidades que nos marean, y, de dichos “infinitos planetas” no pocos, están situados en las distancias adecuadas para la vida, es decir, en la zona habitable.

El problema principal, con el que nos topamos en la búsqueda de inteligencias extraterrestes, sólo radica en las distancias que nos separan de ellas. No contamos con los medios tecnológicos para poder llegar a esos lejanos lugares, y, tampoco los conocimientos que actualmente tenemos son suficientes para poder desvelar los secretos que nos lleven a poder utilizar otros caminos que, no venciendo a la velocidad de la Luz (cosa imposible), sino que burlándola, podamos llegar en el menor tiempo posible a esos otros mundos.

Dependiendo de las condiciones del planeta que los acoja, de la estrella que les dé la luz y el calos, de la masa de aquel mundo, la atmósfera, la radiación que pueda recibir, el agua y los océanos, las condiciones climáticas… Sus habitantes podrán ser parecidos a nosotros o muy distintos, y, sin dejar de ser inteligentes, podrían tener otra perspectiva muy distinta a la nuestra del “mundo”, de la Naturaleza, y, del Universo en fin.

Llevamos sesenta años buscando señales de inteligencia extraterrestre pero no aparece nada. El programa SETI trata de resolver este misterio peinando el cielo en busca de emisiones de alguna civilización tecnológica. El periodista José Manuel Nieves desgrana cómo es el programa SETI y cómo se buscan las señales de radio, láser y otras emisiones.

La noticia venía tan poco explicada que, me pareció bien añadirle algunos conceptos más que la completara diciendo todo lo que creía que le faltaba.

Oct

19

¿Entenderemos alguna vez la Gravedad?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Las constantes de la Naturaleza ~

Clasificado en Las constantes de la Naturaleza ~

Comments (7)

Comments (7)

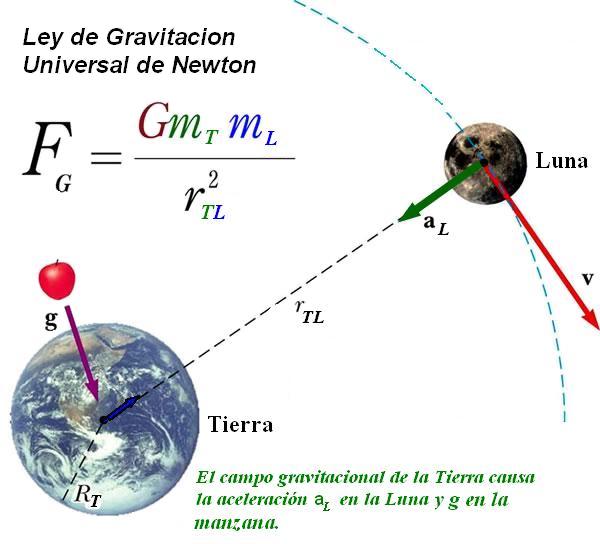

Dos nuevos estudios realizados por investigadores de Australia, Austria y Alemania han puesto en entredicho la forma en la que entendemos la física de la gravedad. Los descubrimientos, publicados en las revistas Astrophysical Journal y Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se basan en observaciones de galaxias enanas satélite o galaxias más pequeñas que se encuentran en el extrarradio de la gran galaxia espiral que es la Vía Láctea.

La Ley de la gravitación universal de Newton, publicada en 1687, sirve para explicar cómo actúa la gravedad en la Tierra, por ejemplo por qué cae una manzana de un árbol. El profesor Pavel Kroupa del Instituto de Astronomía Argelander de la Universidad de Bonn (Alemania) explicó que «a pesar de que su ley describe los efectos cotidianos de la gravedad en la Tierra, las cosas que podemos ver y medir, cabe la posibilidad de que no hayamos sido capaces de comprender en absoluto las leyes físicas que rigen realmente la fuerza de la gravedad».

La ley de Newton ha sido puesta en entredicho por distintos cosmólogos modernos, los cuales han redactado teorías contradictorias sobre la gravitación que intentan explicar la gran cantidad de discrepancias que se dan entre las mediciones reales de los sucesos astronómicos y las predicciones basadas en los modelos teóricos. La idea de que la «materia oscura» pueda ser la responsable de estas discrepancias ha ganado muchos adeptos durante los últimos años. No obstante, no existen pruebas concluyentes de su existencia.

En esta investigación, el profesor Kroupa y varios colegas examinaron «galaxias enanas satélite», cientos de las cuales deberían existir en la cercanía de las principales galaxias, incluida la Vía Láctea, según indican los modelos teóricos. Se cree que algunas de estas galaxias menores contienen tan sólo unos pocos millares de estrellas (se estima que la Vía Láctea, por ejemplo, contiene más de 200.000 millones de estrellas).

No obstante, a día de hoy sólo se ha logrado detectar treinta de estas galaxias alrededor de la Vía Láctea. Esta situación se atribuye al hecho de que, al contener tan pocas estrellas, su luz es demasiado débil como para que podamos observarlas desde una distancia tan lejana. Lo cierto es que este estudio tan detallado ha deparado resultados sorprendentes.

«En primer lugar, hay algo extraño en su distribución», indicó el profesor Kroupa. «Estas galaxias satélite deberían estar distribuidas uniformemente alrededor de su galaxia madre, pero no es el caso.»

Los investigadores descubrieron que la totalidad de los satélites clásicos de la Vía Láctea (las once galaxias enanas más brillantes) están situados prácticamente en un mismo plano que dibuja una especie de disco. También observaron que la mayoría de estas once galaxias rotan en la misma dirección en su movimiento circular alrededor de la Vía Láctea, de forma muy similar a como lo hacen los planetas alrededor del Sol.

La explicación de los físicos a estos fenómenos es que los satélites debieron surgir de una colisión entre galaxias más jóvenes. «Los fragmentos resultantes de un acontecimiento así pueden formar galaxias enanas en rotación», explicó el Dr. Manuel Metz, también del Instituto de Astronomía Argelander. Éste añadió que «los cálculos teóricos nos indican la imposibilidad de que los satélites creados contengan materia oscura».

Estos cálculos contradicen otras observaciones del equipo. «Las estrellas contenidas en los satélites que hemos observado se mueven a mucha más velocidad que la predicha por la Ley de la gravitación universal. Si se aplica la física clásica, esto sólo puede atribuirse a la presencia de materia oscura», aseveró el Dr. Metz.

Este enigma nos indica que quizás se hayan interpretado de forma incorrecta algunos de los principios fundamentales de la física. «La única solución posible sería desechar la Ley de la gravitación de Newton», indicó el profesor Kroupa. «Probablemente habitemos un universo no Newtoniano. De ser cierto, nuestras observaciones podrían tener explicación sin necesidad de recurrir a la materia oscura.»

Hasta ahora, la Ley de la gravitación de Newton sólo ha sido modificada en tres ocasiones: para incluir los efectos de las grandes velocidades (la teoría especial de la relatividad), la proximidad de grandes masas (la teoría general de la relatividad) y las escalas subatómicas (la mecánica cuántica). Ahora, las graves inconsistencias reveladas por los datos obtenidos sobre las galaxias satélite respaldan la idea de que hay que adoptar una «dinámica newtoniana modificada» (MOND) para el espacio.

La teoría MOND, propuesta en 1981, modifica la segunda ley de la dinámica de Newton para que con ella se pueda explicar la rotación a velocidad uniforme de las galaxias, que contradice las predicciones newtonianas que afirman que la velocidad de los objetos separados del centro será menor.

Los nuevos descubrimientos poseen implicaciones de gran calado para la física fundamental y para las teorías sobre el Universo. Según el astrofísico Bob Sanders de la Universidad de Groningen (Países Bajos), «los autores de este artículo aportan argumentos contundentes. Sus resultados coinciden plenamente con lo predicho por la dinámica newtoniana modificada, pero completamente contrarios a la hipótesis de la materia oscura. No es normal encontrarse con observaciones tan concluyentes.»

Para más información, consulte:

Instituto Argelander de Astronomía:

http://www.astro.uni-bonn.de

Astrophysical Journal:

http://www.iop.org/EJ/journal/apj

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society:

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0035-8711

Oct

19

El adimensional 137

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

La red de materia libre ha de ser de estructura cúbica curva, la más simple, es decir un cubo según la superficie esférica. Pero en la superficie esférica los ocho elementos del cubo se distribuyen equidistantes, de tal forma que cada dos quedan comprendidos en una superficie pr² de las 4 que componen la superficie esférica: S = 4pr².

La probabilidad de choque o interacción de esos ocho elementos con los adyacentes en igual configuración de red es de 3, los elementos más probables por encontrarse más cerca y en las tres direcciones de avance.

Los elementos que resultan de las combinaciones, se combinarán a su vez en la misma probabilidad o número, 3.

El número total de elementos recombinados hasta la materia normal para una estructura cúbica de red sería:

8 x3 composiciones de 2 elementos en primera combinación.

(8×3) x2 elem. de la primera combinación, x 3 nuevas combinaciones, x 3 elementos cada una (mayoritarios para combinaciones elementales m. normal):

24 x3³

Pero esto sería si todos los elementos poseyeran la misma probabilidad de combinarse, lo que no es así.

En su movida cada uno de ellos podría ocupar una superficie r², su abanico de avance, lo cual se cumple. Entonces tendríamos:

( 24 x3³) r²

El cuadrado esférico o esfera de red sólo podría avanzar en el sentido de una de sus caras (2 elementos) de las cuatro equivalentes a pr².

El número total de elementos combinados que correspondería a toda la esfera o cuadrado esférico habrá que dividirlo por pr²; y ya que en dicha división r² se anula:

24 x3³/p = 137, 5098

Este valor será exacto si se consideran las pequeñas oscilaciones de los elementos que les influyen en su mutua probabilidad de combinación (choque).

De manera más explícita, y considerando la vibración fundamental de los elementos:

Con la simple visualización del esquema pudiera interpretarse que una partícula da lugar a 137, lo que no es, cada una de ellas dispone en el medio de otras como materia prima para combinarse o recombinarse.

NOTA. Ya se vio en otro de nuestros trabajos cual era el origen de la oscilación intrínseca. Aquella, fundamental, que no depende de la vibración calórica o de la energía sino del giro siempre presente en las partículas y su “descentrado” debido a la inexactitud de los cuantos: su pequeña asimetría. Dicho “estremecimiento” constituye un desahogo o margen propio para cada partícula junto a las otras en las uniones, y puede identificarse con el doble de la tolerancia mínima.

Consideraciones sobre el 137

Sea como sea, este número de elementos correspondería a la totalidad de los primordiales que componen la materia “másica” a partir de una estructura elemental de red.

Aquellos elementos primordiales que no consiguiesen la combinación permanecerán en su estado libre (espuma cuántica) como componentes de la abundante energía oscura.

Pero en la globalidad, en el total de energía oscura, el conjunto de cubos esféricos podrá actuar aleatoriamente por cualquiera de sus cuatro lados. De ello se deduce que la probabilidad de combinación para toda la energía oscura será de ¼, con lo que la primera generación de partículas, la materia oscura propiamente hablando, se generaría según un 25%. La siguiente generación también se generará como un 25% del 25% de esa materia generadora, la materia oscura, con lo que su porcentaje sería del 6% aprox. sin tener en cuenta otras incidencias.

Estos porcentajes teóricos oscilaran según el margen vibratorio, o los desvíos desde la uniformidad para sitios localizados, por lo que los valores no pueden ser exactos. Pero todo ello sería corregible si dichas magnitudes se conocieran.

Por otro lado, si se supiese la diferencia dimensional entre los distintos estamentos se sabría el aumento de volumen o tamaño en la evolución hasta el presente, consiguientemente la variación de volumen y el valor de la expansión, pues, como sabemos, viene generada por la presión oscura.

Claro, que todo lo dicho se ha supuesto para “generaciones en frío”. Pero en la globalidad, seguramente los fenómenos de alta presión y temperatura, no son causa, sino consecuencia de las propias generaciones en frío, que las provoquen por su acción gravitatoria, es decir que en promedio serán las materias oscuras las responsables de la expansión, y más si se considera su dominio porcentual en el Universo.

Se observa que los ordenes de dimensión conocidos comienzan a separarse notoriamente a partir de 10^-17 o 10^-18. Seguramente se pueda decir que los órdenes de dimensión hacia abajo también varíen en forma cuadrática. En este supuesto, no sería difícil calcular el volumen de ahora partiendo de las combinaciones desde la estructura de red cúbica.

Es de suponer que el 137 como número de combinaciones sea constante, y que no sea necesario partir de la energía-materia oscura para que dicho número se cumpla, sino que sea válido allá donde existan los tres saltos combinatorios equivalentes. Igual ha de ocurrir para que el fotón libre se integre al electrón. Por ello, y en principio, suponemos para éste una estructura triple.

De la Teoría de Landau del líquido de Fermi ya puede extraerse la existencia de espinones y holones. Y la existencia de híper partículas ocurre en niveles de temperatura muy bajos según la distribución Bose-Einstein.

La onda partícula electrón:

Imaginamos como más lógica una estructura de tres anillos para el electrón. Primero, porque el movimiento extensivo por causa del espín abarcaría toda la partícula. Segundo, como forma de que, aun siendo una partícula compuesta, posea una resultante de carga negativa.

Según sea la dirección de avance, dos de los anillos se comportarían como ondas ligadas perpendiculares, neutras en conjunto (al estilo del fotón).

El tercer anillo, desapareado, perpendicular a los anteriores, como onda envolvente daría la carga electrónica (siempre que gire en la forma directa; en la retrógrada se trataría de un positrón).

Los dos primeros se constituirían de espinones (no aportan carga, sólo aportan espín, como ocurre al fotón).

El otro se compondría de holones (sólo aportan carga y no espín).

Espinones y holones serían una manera de designar sus funciones, intercambiantes según la dirección de desplazamiento global de la partícula, y de forma continua seguramente.

Podríamos decir que el electrón sea la suma de un súper fotón muy masivo y un anillo halo responsable de su carga.

La constante de estructura fina.

La absorción de un fotón por parte de un electrón supondrá su combinación interna desde uno a tres elementos. Como se ha visto el número total de componentes habrá de ser 137.

Por el contrario, la emisión de fotones ocurrirá por el fraccionamiento de una subpartícula electrónica que no obstante permanecería reestructurada a falta de un sólo fotón en sus prolíficos anillos de componentes casi libres.

La constante de estructura fina se puede expresar como:

O lo que es lo mismo, la energía para traer dos electrones hasta una distancia S dividida por la energía de un fotón con longitud de onda igual a 2pS.

Ello nos indica que la energía electrónica de carga es 137 veces la energía del fotón, o lo que es lo mismo, la masa o número de elementos para la emisión o absorción es de 1 a 137 (equivalencia masa y energía).

Las subpartículas propicias del electrón para emisión o absorción de fotones poseerán una masa equivalente a 137 de la del fotón.

El 137 expresaría por tanto la cuantificación combinatoria en la expansión y el resultado fraccionario en la concentración, si, en según que condiciones externas, ambos procesos son reversibles.

Autor:

Fandila Soria

Granada, – Julio- 2011

Totales: 74.975.126

Totales: 74.975.126 Conectados: 19

Conectados: 19