Dic

18

¿La Conciencia? ¡Qué complejidad!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en conciencia ~

Clasificado en conciencia ~

Comments (1)

Comments (1)

“Nada es tan difícil como evitar el auto-engaño” Decía Ludwig Wittgestein

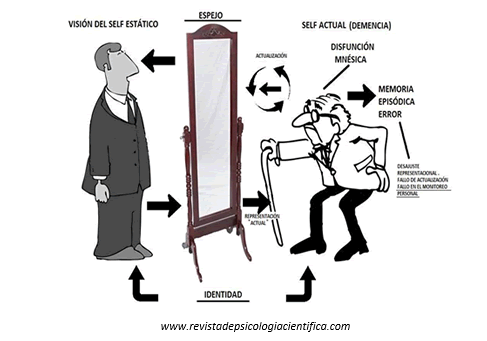

Nuestra estrategia para explicar la base neuronal de la conciencia consiste en centrarse en las propiedades más generales de la experiencia consciente, es decir, aquellas que todos los estados conscientes comparten. De estas propiedades, una de las más importantes es la integración o unidad. La integración se refiere a que el sujeto de la experiencia no puede en ningún momento dividir un estado consciente en una serie de componentes independientes. Esta propiedad está relacionada con nuestra incapacidad para hacer conscientemente dos cosas al mismo tiempo, como por ejemplo, estar ahora escribiendo este comentario para ustedes y al mismo tiempo mantener una conversación sobre el Universo con otros amigos.

Muchas y variadas son las opciones que tenemos a nuestro alcance. No pocas veces nos encontramos en una encrucijada entre la razón y el corazón y nos perdemos sin saber cuál es la decisión correcta. No siempre resulta fácil elegir el camino a seguir y… ¡Es tan importante acertar!

Otra propiedad clave de la experiencia consciente, y una que aparentemente contrasta con la anterior, es su extraordinaria diferenciación o informatividad: En cada momento podemos seleccionar uno entre miles de millones de estados conscientes posibles en apenas una fracción de segundo. Nos enfrentamos, pues, a la aparente paradoja de que la unidad encierra la complejidad: el cerebro tiene que afrontar la sobreabundancia sin perder la unidad o coherencia. La tarea de la ciencia consiste en mostrar de qué manera la consigue.

Los últimos pensamientos sobre la mente y la conciencia están centrados en el constructivismo y nos viene a decir que cada cual, se fabrica su propia realidad, y, al hilo de ese pensamiento se me vienen a la mente algunas lecciones de neuropsicología y lo que es la integración bajo tensión, me explico:

Algunas de las indicaciones más sobresalientes de la ineludible unidad de la experiencia consciente provienen del examen de ciertos fenómenos patológicos. Muchos trastornos neuropsicológicos demuestran que la conciencia puede doblarse o encogerse y, en ocasiones, incluso dividirse, pero que nunca tolera que se rompa la coherencia. Por ejemplo, aunque un derrame cerebral en el hemisferio derecho deja a muchas personas con ese lado del cuerpo paralizado y afectado por una pérdida sensorial completa, algunas personas niegan su parálisis, un fenómeno que se conoce como anosognosia.

“La anosognosia, enfermedad + gnosis, conocimiento: “desconocimiento de la enfermedad”) es la situación referida a los pacientes que no tienen percepción de sus déficits funcionales neurológicos.”

Sharon Stone

Ella también pasó por la experiencia de un derrame cerebral

“Perdí bastante visión durante dos años, también la audición, no podía escribir, me costaba caminar, no podía hablar bien y perdí mucha memoria. y me llevó mucho tiempo volver a funcionar, me costaba por el tema de la memoria, en el set, solo en los últimos dos años puedo decir que estoy recuperada totalmente”.

Sin embargo, algunos, cuando se le presentan pruebas de que su brazo y su pierna derecha no pueden moverse, llegan incluso a negar que se trate de sus extremidades y las tratan como si fuesen cuerpos extraños. Otras personas con daños bilaterales masivos en la región occipital no pueden ver nada y, sin embargo, no reconocen que estén ciegos (síndrome de Antón).

Todo está en nuestros cerebros

Las personas con cerebro dividido ofrecen una demostración más de que la conciencia siente horror por los vacíos o las discontinuidades. Las personas con hemi-inantención, un complejo síndrome neuropsicológico que se suele dar cuando se producen lesiones en el lóbulo parietal derecho, no son conscientes del lado izquierdo de las cosas, a veces incluso de toda la parte izquierda del mundo.

El cerebro izquierdo es objetiva y racional. Con la parte izquierda de nuestro cerebro, tratamos de ser objetivos y racionales. Podemos centrarnos en los detalles y hechos analíticos y tratamos de ser razonable y práctico. La parte izquierda del cerebro es responsable de procesar números y palabras, así que ahí es donde logramos por ejemplo la aritmética, ciencias e idiomas. Se podría decir que en esta parte del cerebro está la realidad de nuestro mundo consciente.

El cerebro derecho es subjetivo e intuitivo. La parte derecha de nuestro cerebro es más bien subjetiva. En lugar de tomar decisiones racionales y conscientes, esta parte se basa en la intuición. Nuestro pensamiento en el lado derecho es espontáneo e influido por las emociones, tales como nuestro estado de ánimo, o disparadores emocionales externos. Con esta parte del cerebro, usamos nuestra imaginación, la fantasía y las creencias personales para decidir por nosotros. Estamos dispuestos a asumir riesgos y centrarse en objetivos más que el proceso que se necesita para llegar allí. Apreciamos imágenes y elementos emocionales, en lugar de información objetiva.

Pongo estos ejemplos para que podamos ver la complejidad de lo que el cerebro encierra. No es fácil llegar a saber lo que ahí se cuece.

Asisto con otras muchas personas a un mismo lugar para escuchar y ser testigos de una conferencia de Física. Tal reunión dará lugar a una multitud de pensamientos, los suyos y los míos, algunos mutuamente coherentes, otros no. Son tan poco individuales y recíprocamente independientes como son un todo coherente al estar oyendo todos el mismo tema, sin embargo, casi nadie coincide al clasificar la manera de encajar lo que allí se expone, así que, no son ni lo uno ni lo otro: ninguno de ellos está separado, sino que cada uno pertenece al ámbito de los otros pero además al de ninguno. Mi pensamiento pertenece a la totalidad de mis otros pensamientos, y el de cada uno, a la totalidad de pensamientos de cada uno…los únicos estados de conciencia que de forma natural experimentamos se encuentran en las consciencias personales, en las mentes, en todos los yo y tu particulares y concretos…el hecho consciente universal no es “los sentimientos y los pensamientos existen”, sino “yo pienso” y “yo siento”. De ahí, sin lugar a ninguna duda surge, la idea de que cada cual, dentro de su mente, se inventa su realidad del mundo que le rodea.

Algunos se montan en barco y se ven cayendo por una catarata

Otros creen viajar hacia fantásticos mundos

Otros se limitan a disfrutar del paisaje y disfrutar de su tiempo libre

No todos, ante la misma situación, vemos lo mismo. Es un buen reflejo de la arrogancia humana el hecho de que se hayan erigido sistemas filosóficos enteros sobre la base de una fenomenología subjetiva: la experiencia consciente de un solo individuo con inclinaciones filosóficas. Tal como Descartes reconoció y estableció como punto de partida, esta arrogancia es justificada, por cuanto nuestra experiencia consciente es la única ontología sobre la cual tenemos evidencia directa. La inmensa riqueza del mundo fenoménico que experimentamos -la experiencia consciente como tal- parece depender de una nimiedad del menaje de ese mundo, un trozo de tejido gelatinoso del interior del cráneo.

Sí, estamos condicionados por el entorno, las experiencias, la información…¡Los sentidos!

Nuestro cerebro, un actor “secundario” y “fugaz” que casi ninguno llega a ver sobre el escenario de la conciencia, parece ser el guardián del teatro entero. Como a todos se nos hace dolorosamente obvio cuando nos vemos ante una escena de desgracia humana, en un ser querido cercano, supondrá una agresión al cerebro y puede modificar permanentemente todo nuestro mundo. De ahí, el hecho cierto, de que las sensaciones tales como los sentimientos o el dolor, inciden de manera directa, a través de los sentidos, en nuestra consciencia que, como decimos, siempre es particular e individualizada, nadie podrá nunca compartir su consciencia y, sin embargo ésta, estará también siempre, supeditada al mundo que la rodea y de la que recibe los mensajes que, aún siendo los mismos, cada cual nos interpretará a su manera muy particular y, al mismo tiempo, dentro de unos cánones pre-establecidos de una manera común de ver y entender el mundo al que pertenecemos.

Amigos, tenemos una jungla en la cabeza, y, su enmarañada ramificación es tan descomunalmente compleja que, de momento, lo único que podemos hacer es ir abriéndonos camino a machetazos de la ciencia que, sin duda alguna, finalmente nos permitirá deambular por esa intrincada selva que llamamos cerebro y que es la residencia de nuestras mentes ese lugar donde generan las ideas, los pensamientos y los sentimientos.

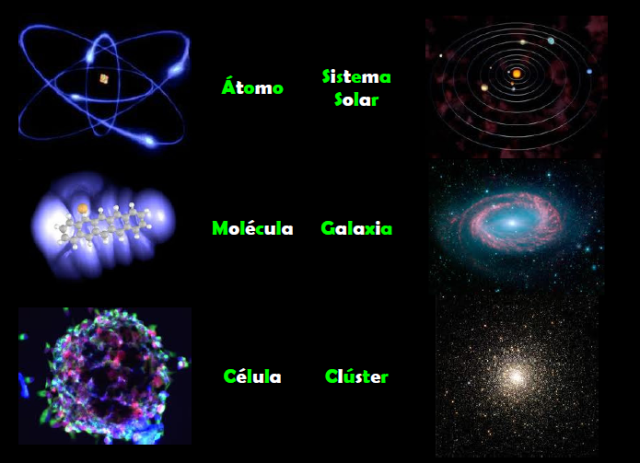

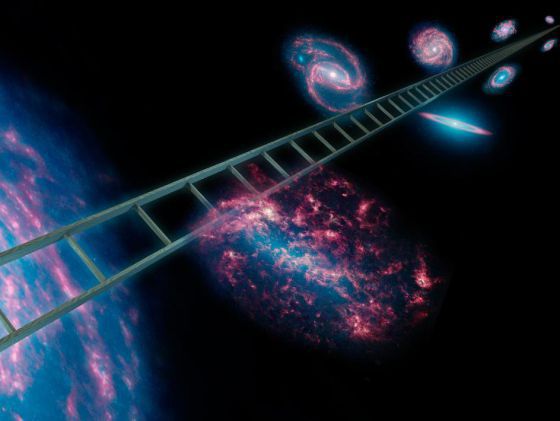

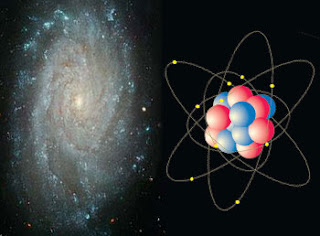

En un trabajo anterior debajo de esta imagen decía:

“Los procesos científicos que comentamos en este lugar, los fenómenos del Universo que hemos debatido y, también, los misterios y secretos que el inmenso Cosmos nos oculta han contribuido, aunque inadvertidamente, a comprometer e involucrar a nuestra especie en la vastedad del universo. La astronomía ha venido a descorrer el velo, que supuestamente, aislaban la Tierra de los ámbitos etéreos que están situados mucho más allá de la Luna, todo eso, nos llevó lejos al auténtico Universo que ahora, sí -parece que- conocemos. La Física cuántica llegó para destruir esa barrera invisible que separaba lo grande de lo muy pequeño y que supuestamente, separaba al observador distante del mundo observado; descubrimos que estamos inevitablemente enredados en aquello que estudiamos.”

Como veréis, aquello que aquí decía, viene a corroborar que, nuestras mentes, están inmersas en el “mundo” que nos rodea, en el Universo que nos acoge y del que queremos saber a través de la información que nos transmiten los sentidos y, siendo consciente de la inmensa tarea que hemos echado sobre nuestras espaldas, también hemos llegado a saber que será “casi” imposible cumplirla. Sin embargo, esa otra parte del cerebro que intuye y siembra en nuestras mentes ilusiones, hace que no desfallezcamos, sino que, al contrario, cada día y con cada nuevo descubrimienro, nuestra fuerza crece y se ve revitalizada en esa ilusión de saber…¡cómo puede ser el mundo, la Naturaleza, el Universo!

¡Ah! Eso sí, algunos tienen una conciencia acomodaticia, ya que, en caso contrario, ¿cómo explicar sus comportamientos?

emilio silvera

Dic

16

Siempre elucubrando ¡Imaginación!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Entropía ~

Clasificado en El Universo y la Entropía ~

Comments (0)

Comments (0)

No siempre el espejo refleja la misma cosa, o, ¿será que no vemos todo lo que hay?

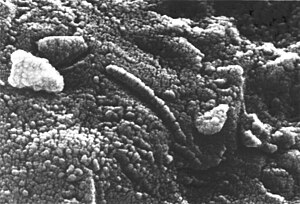

El ALH 84001 (Allan Hills 84001)

“Es un meteorito de origen marciano que creó gran controversia debido al descubrimiento de indicios que sugieren la posible existencia de vida unicelular en el planeta Marte”

Descartan que los efectos atribuidos a la energía oscura sean explicables por nuestra presencia en el centro de un gran vacío cósmico. Es curioso como la Ciencia (mejor algunos científicos), cuando no saben dar una explicación realmente científica de los fenómenos observados, hacen un ejercicio de imaginación y se inventan las respuestas alegando causas que, de ninguna manera han podido ser probadas, sino que, como simples conjeturas, a base de repetirlas, finalmente quedan como algo que realmente puede existir.

El “descubrimiento de la energía oscura”, esa energía que no podemos ver y que parece aumentar el ritmo de expansión del Universo, supuso, en su momento, mucha agitación en la comunidad científica. A la incredulidad inicial se impusieron las medidas. Pero al cabo de un tiempo el trabajo de los teóricos empezó a cuestionar, no los efectos observados, sino la existencia misma de tal energía.

El “Principio Copernicano”, invocado frecuentemente en la Cosmología moderna, insiste en la homogeneidad del Universo, negando cualquier primacía de posición o propiedades asociadas con la existencia humana. Toma su nombre de la propuesta de Copérnico (ya anteriormente formulada por Aristarco) de desplazar a la Tierra de la posición central ocupada en el sistema de Tolomeo, aunque tal centralidad se debiese a la falta de paralaje estelar y no a una sobrevaloración de nuestra existencia en el planeta.

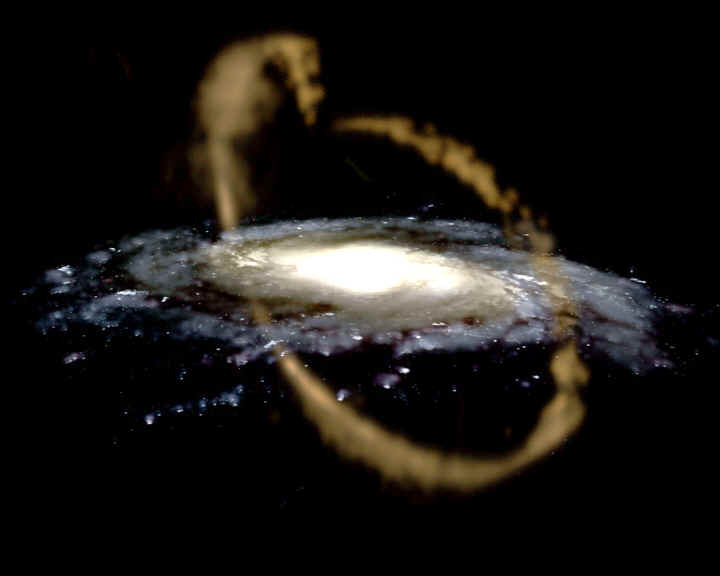

El paso siguiente lo dio Shapley hace un siglo, al mostrar que tampoco el Sol ocupa el centro de la Via Láctea. Finalmente, el Universo “finito pero ilimitado” de Einstein niega la posibilidad de encontrar un centro en su volumen tridimensional, y afirma la equivalencia de posición de todos los puntos del espacio. No tiene sentido preguntar dónde estamos en el continuo expandirse de un Universo que contiene probablemente más de 100.000 millones de galaxias, y que vuelve a la insignificancia aunque majestuosa estructura de la Vía Láctea, nuestra ciudad cósmica.

En esta imagen captada por el Hubble podemos ver un “trocito” de universo que es inmenso

Sin embargo, a partir de la década de los años 30, se da una reacción interesante, que afirma, cada vez con argumentos más fuertes y detallados, que el Hombre está en un tiempo y un lugar atípicos y privilegiados en muchos respectos, que obligan a preguntarnos si nuestra existencia está ligada en un modo especial a características muy poco comunes en el Universo. Esta pregunta adquiere un significado especial al considerar las consecuencias previsibles (según las leyes físicas) de cualquier alteración en las condiciones iniciales del Universo. Con un eco de las palabras de Einstein: ¿tuvo Dios alguna alternativa al crear?. No solamente debemos dar razón de que el Universo exista, sino de que exista de tal manera y con tales propiedades que la vida inteligente puede desarrollarse en él. Tal es la razón de que se formule el Principio Antrópico, en que el Hombre (entendido en el sentido filosófico de “animal racional”, independientemente de su hábitat y su morfología corporal) aparece como condición determinante de que el Universo sea como es.

No podemos ser tan egoístas y creer, que en miles de millones de mundos repartidos por las “infinitas” galaxias del Universo, sólo un planeta rocoso y pequeño como la Tierra, ha tenido el privilegio de albergar la vida. Si echamos una mirada a la Historia del planeta, podemos constatar que en él han vivido muchísimas criaturas que ya no están presentes, no supieron adaptarse a los cambios y se extinguieron. Ahora mismo sólo el 1% de las especies que han existido, están aquí presentes. Si nos paramos a pensar que el Universo es homogéneo y que las leyes que lo rigen son las mismas en todas partes, que los elementos formados en las estrellas son siempre los mismos, que las constantes universales como la velocidad de la luz, la constante de estructura fina o la constante de Planck, nunca varían… Entonces debemos pensar que, la Vida, también estará presente en todos aquellos lugares que las condiciones lo permitan.

Las primeras sugerencias de una conexión entre vida inteligente y las propiedades del Universo en su momento actual aparecen en las relaciones adimensionales hechas notar por Eddington: la razón de intensidad entre fuerza electromagnética y fuerza gravitatoria entre dos electrones, entre la edad del Universo y el tiempo en que la luz cruza el diámetro clásico de un electrón, entre el radio del Universo observable y el tamaño de una partícula subatómica, nos da cifras del orden de 10 elevado a la potencia 40. El número de partículas nucleares en todo el cosmos se estima como el cuadrado de ese mismo número. ¿Son éstas coincidencias pueriles o esconden un significado profundo?. La hipótesis de los grandes números sugiere que el Hombre solamente puede existir en un lugar y momento determinado, cuando tales coincidencias se dan, aunque no se avanza una explicación de estas relaciones.

Arthur Eddintong

Una versión más especulativa, el principio antrópico fuerte, asegura que las leyes de la física deben tener propiedades que permitan evolucionar la vida. La implicación de que el universo fue de alguna manera diseñado para hacer posible de la vida humana hace que el principio antrópico fuerte sea muy controvertido, ya que nos quiere adentrar en dominios divinos que, en realidad, es un ámbito incompatible con la certeza comprobada de los hechos a que se atiene la ciencia, en la que la fe, no parece tener cabida.

Una cosa es lo que la Ciencia nos enseña y otra, muy distinta, lo que la religión y la fe nos predica.

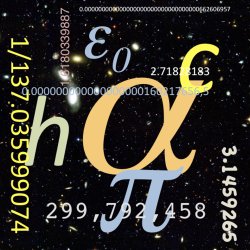

Es decir, problema del ajuste fino significa que las las constantes fundamentales de un modelo físico para el universo deben ser ajustados de forma precisa para permitir la existencia de vida. Sobre estas constantes fundamentales no hay nada en la teoría que nos indique que deban tomar esos valores que toman. Podemos fijarlas de acuerdo con las observaciones, pero esto supone fijarlas de entre un rango de valores colosal. Esto da la impresión de cierta arbitrariedad y sugiere que el universo podría ser una realización improbable entre tal rango de valores. He ahí el problema.

No, no tenemos el mundo en nuestras manos… sino al revés, es el mundo el que nos tiene a nosotros… al menos de momento es así. ¿El futuro? ¿Quién puede conocerlo? Lo que pasará y hasta donde podamos llegar es algo impredecible y sólo nos podemos contentar con imaginar lo que podría ser. De momento, formamos una Población del Tipo Cero, es decir, no controlamos ni nuestro propio planeta.

Alfa, la constante de estructura fina, el número puro y adimensional 137, que oculta los secretos del electromagnetismo (e), del cuanto de acción (h), y, de la velocidad de la luz (c)

Es cierto que, al tener el conocimiento de cómo funciona el Universo, es difícil imaginar la presencia de una divinidad hacedora de mundos, forjadora de estrellas y constructora de galaxias. Lejos quedan ya aquellas historias que de pequeños nos contaban en la escuela primaria y nos hablaban de hacer el mundo en siete días. Si contáramos los mundos que existen en el Universo y la divinidad tuvciera que haberlos hechos a razón de siete días cada uno, ni los 13.700 millones de años que tiene el Universo, hubiera sido tiempo suficiente para tanto trabajo.

¿Cuál es el verdadero sentido de la teoría del diseño inteligente? “El diseño inteligente (DI) es un argumento pseudocientífico a favor de la existencia de Dios. presentado por sus defensores como «una teoría científica basada en la evidencia sobre los orígenes de la vida”

Lamarck, en 1809, en su obra filosofia zoologica.

El principio antrópico nos invita al juego mental de probar a “cambiar” las constantes de la naturaleza y entrar en el juego virtual de ¿qué hubiera pasado si…? A lo que somos tan aficionados para tratar, aunque sólo sea mentalmente, lo que pudo o no pudo ser en función de éste o aquél parámetro que introducimos de manera imaginaria.

“En física, el protón (en griego protón significa primero) es una partícula subatómica con una carga eléctrica de una unidad fundamental positiva (+)(1,602 x 10–19 culombios) y una masa de 938,3 MeV/c2 (1,6726 × 10–27 kg) o, del mismo modo, unas 1836 veces la masa de un electrón.”

Una cosa está clara, si la carga del electrón o la masa del protón, variara aunque sólo fuera una diez millonésima… ¡La vida no podría existir”

Especulamos con lo que podría haber sucedido si algunos sucesos no hubieran ocurrido de tal o cual manera para ocurrir de esta otra. ¿Qué hubiera pasado en el planeta Tierra si no aconteciera en el pasado la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios? ¿Habríamos podido estar aquí hoy nosotros? ¿Fue ese cataclismo una bendición para nosotros y nos quitó de encima a unos terribles rivales?

Fantasean con lo que pudo ser…. Es un ejercicio bastante habitual; sólo tenemos que cambiar la realidad de la historia o de los sucesos verdaderos para pretender fabricar un presente distinto. Cambiar el futuro puede resultar más fácil, nadie lo conoce y no pueden rebatirlo con certeza. ¿Quién sabe lo que pasará mañana?

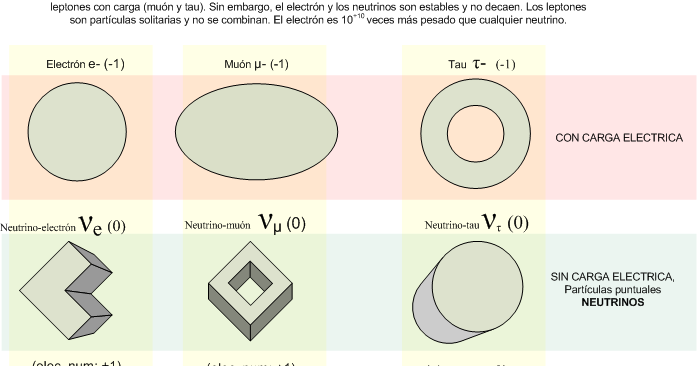

Lo cierto es que, todos son Quarks y Leptones que interactuan con energías y fuerzas que no podemos controlar y, el devenir del Universo será imparable para nosotros, simples mortales que, a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle y pensamos en realizar y conseguir logros que quedan muy lejos de nuestro alcance.

Siempre estamos imaginando el futuro que vendrá. Los hombres tratan de diseñarlo pero, finalmente, será el Universo el que tome la última palabra de lo que deba ser. Por mucho que nosotros nos empeñemos, las estructuras del Universo nunca podrán ser cinceladas por nuestras manos ni por nuestros ingenios, sólo las inmensas fuerzas de la Naturaleza puede transformar las estrellas, las galaxias o los mundos…lo demás, por muy bello que pudiera ser, siempre será lo artificial.

Lo que ocurra en la naturaleza del universo está en el destino de la propia naturaleza del cosmos, de las leyes que la rigen y de las fuerzas que gobiernan su mecanismo sometido a principios y energías que, en la mayoría de los casos se pueden escapar a nuestro actual conocimiento.

Lo que le pueda ocurrir a nuestra civilización, además de estar supeditado al destino de nuestro planeta, de nuestro Sol y de nuestro Sistema Solar y la galaxia, también está en manos de los propios individuos que forman esa civilización y que, con sensibilidades distintas y muchas veces dispares, hace impredecibles los acontecimientos que puedan provocar individuos que participan con el poder individual de libre albedrío.

Siempre hemos sabido especular con lo que pudo ser o con lo que podrá ser si…, lo que, la mayoría de las veces, es el signo de cómo queremos ocultar nuestra ignorancia. Bien es cierto que sabemos muchas cosas pero, también es cierto que son más numerosas las que no sabemos.

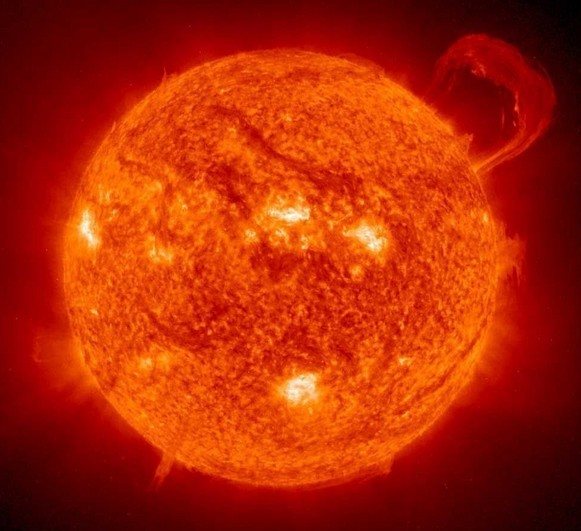

Cuando el Sol agote todo su combustible nuclear, estará acercándose el final de la Tierra como planeta que albergó la vida. Los cambios serán irreversibles, los océanos se evaporarán y sus aguas hirvientes comenzarán a llenar la atmósfera de gases. La Gigante roja engullirá a los planetas Mercurio, Venus y probablemente se quedará muy cerca de la Tierra calcinada y sin vida.

La Tierra se retrotraerá en el Tiempo, se hará inhóspita como cuando era joven, la vida perecerá

Primero se transformará en una estrella Gigante roja, después, con las capas exteriores formará una Nebulosa planetaria, y, el mayor porcentaje de su masa (liberada de la radiación de fusión, quedará a merced de la fuerza de Gravedad que la aplastará más y más sobre sí misma, hasta que el Principio de Exclusión de Pauli para los fermiones (los electrones son fermiones), hagan que éstos se degeneren y frene la fuerza gravitatoria quedando finalmente como estrella enana blanca.

Mercurio y Venus serán engullidos por la Gigante roja y, la Tierra quedará muy cerca

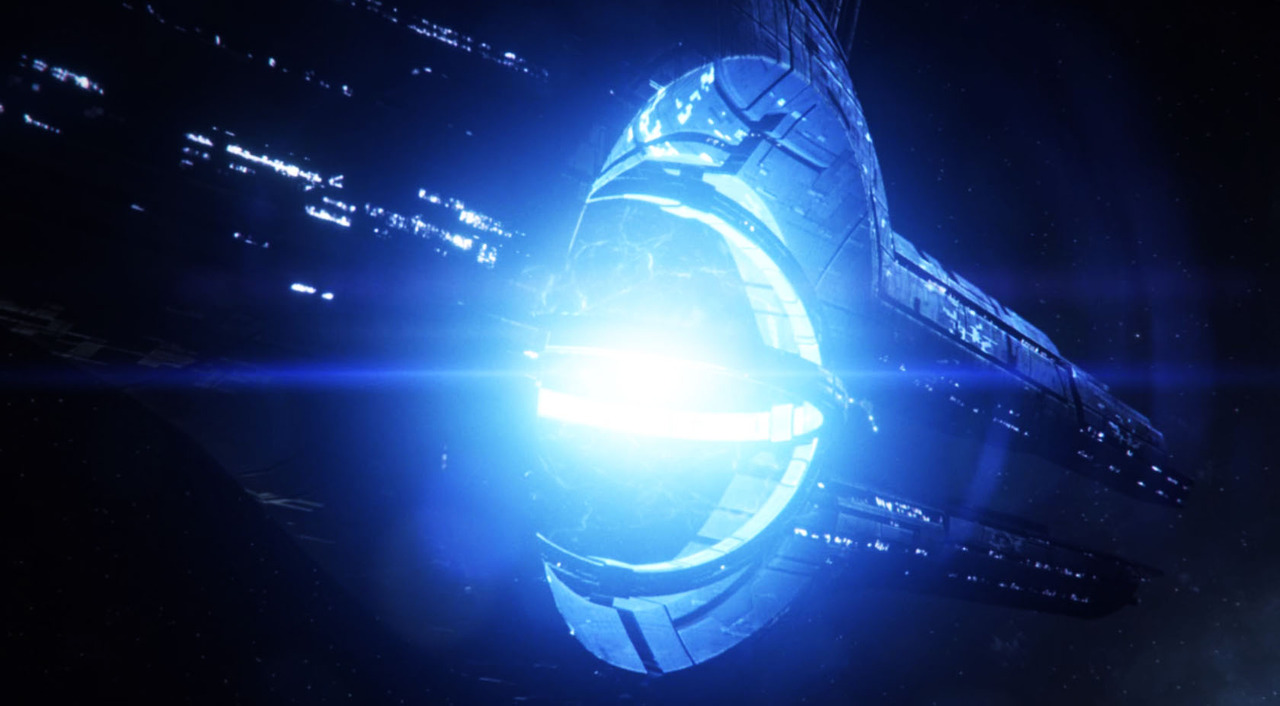

Sabiendo que el destino irremediable de nuestro mundo, el planeta Tierra, es de ser calcinado por una estrella gigante roja en la que se convertirá el Sol cuando agote la fusión de su combustible de hidrógeno, helio, carbono, etc, para que sus capas exteriores de materia exploten y salgan disparadas al espacio exterior, mientras que, el resto de su masa se contraerá hacia su núcleo bajo su propio peso, a merced de la gravedad, convirtiéndose en una estrella enana blanca de enorme densidad y de reducido diámetro. Sabiendo eso, el hombre está poniendo los medios para que, antes de que llegue ese momento (dentro de algunos miles de millones de años), poder escapar y dar el salto hacia otros mundos lejanos que, como la Tierra ahora, reúna las condiciones físicas y químicas, la atmósfera y la temperatura adecuadas para acogernos.

Esto podría ser lo que quede de nuestro Sol, cualquiera de esas figuras de Nebulosas planetarias con la enana blanca en el centro que radiará en el ultravioleta rabioso durante más de 100 años para quedar, finalmente, como un cadáver estelar, una enana negra.

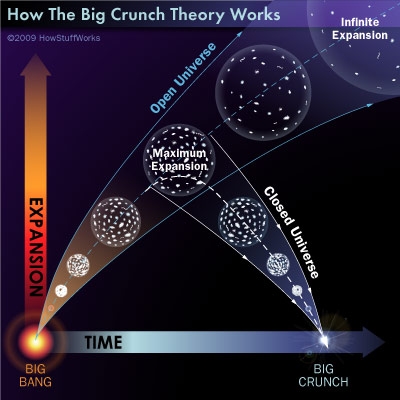

Pero el problema no es tan fácil y se extiende a la totalidad del universo que, aunque mucho más tarde, también está abocado a la muerte térmica, el frío absoluto si se expande para siempre como un universo abierto y eterno, o el más horroroso de los infiernos, si estamos en un universo cerrado y finito en el que, un día, la fuerza de gravedad, detendrá la expansión de las galaxias que comenzarán a moverse de nuevo en sentido contrario, acercándose las unas a las otras de manera tal que el universo comenzará, con el paso del tiempo, a calentarse, hasta que finalmente, se junte toda la materia-energía del universo en una enorme bola de fuego de millones de grados de temperatura, el Big Crunch.

Un universo replegándose sobre sí mismo

big Freeze o Muerte térmica del universo Este escenario es generalmente considerado como el más probable y ocurrirá si el Universo continúa en expansión como…

El irreversible final está entre los dos modelos que, de todas las formas que lo miremos, es negativo para la Humanidad (si es que para entonces aún existe). En tal situación, algunos ya están buscando la manera de escapar.

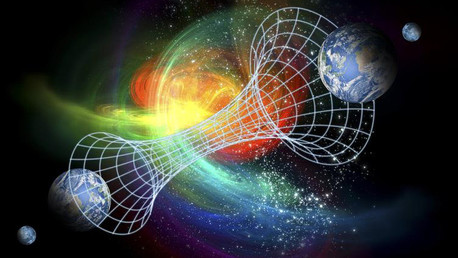

Stephen Hawking ha llegado a la conclusión de que estamos inmersos en un multiuniverso, esto es, que existen infinidad de universos conectados los unos a los otros. Unos tienen constantes de la naturaleza que permiten vida igual o parecida a la nuestra, otros posibilitan formas de vida muy distintas y otros muchos no permiten ninguna clase de vida.

Este sistema de inflación autorreproductora nos viene a decir que cuando el universo se expande (se infla) a su vez, esa burbuja crea otras burbujas que se inflan y a su vez continúan creando otras nuevas más allá de nuestro horizonte visible. Cada burbuja será un nuevo universo, o mini-universo en los que reinarán escenarios diferentes o diferentes constantes y fuerzas.

Lo cierto es que no sabemos, sólo podemos hacer lo de siempre, especular con lo que podría ser

¿Quién sabe la realidad? ¿Donde estamos? ¿Está solo el Universo? ¿Y nosotros, que vecinos tendremos?

El escenario que describe el diagrama dibujado antes, ha sido explorado y el resultado hallado es que en cada uno de esos mini-universos, puede haber muchas cosas diferentes; pueden terminar con diferentes números de dimensiones espaciales o diferentes constantes y fuerzas de la naturaleza, pudiendo unos albergar la vida y otros no.

El reto que queda para los cosmólogos es calcular las probabilidades de que emerjan diferenta mini-universos a partir de esta complejidad inflacionaria ¿Son comunes o raros los mini-universos como el nuestro? Existen, como para todos los problemas planteados, diversas conjeturas y consideraciones que influyen en la interpretación de cualquier teoría cosmológica futura cuántico-relativista. Hasta que no seamos capaces de exponer una teoría que incluya la relatividad general de Einstein (la gravedad-cosmos) y la mecánica cuántica de Planck (el cuanto-átomo), no será posible contestar a ciertas preguntas.

Se habla de otras dimensiones extra que nos dibuja un universo diferente en el que, la Gravedad, al contrario que ocurre con el Modelo Estándar, puede convivir con con la mecánica cuántica. En la teoría de cuerdas subyace el modelo de la Gravedad cuántica.

La teoría de cuerdas tiene un gancho tremendo. Te transporta a un mundo de 11 dimensiones, universos paralelos, y partículas formadas por cuerdecitas casi invisibles vibrando a diferentes frecuencias. Además, te dice que no se trata de analogías sino de la estructura más profunda de la realidad, y que ésta podría ser la teoria final que unificara por fin a toda la física. ¿No estaremos hablando de Filosofía?

Todas las soluciones que buscamos parecen estar situadas en teorías más avanzadas que, al parecer, sólo son posibles en dimensiones superiores, como es el caso de la teoría de supercuerdas situada en 10, 11 ó 26 dimensiones. Allí, si son compatibles la relatividad y la mecánica cuántica, hay espacio más que suficiente para dar cabida a las partículas elementales, las fuerzas gauge de Yang-Mill, el electromagnetismo de Maxwell y, en definitiva, al espacio-tiempo y la materia, la descripción verdadera del universo y de las fuerzas que en él actúan.

Si algún día encontramos la llave del Hiperespacio… ¡Podremos burlar la velocidad de la Luz!

Científicamente, la teoría del hiperespacio lleva los nombres de Teoría de Kaluza-Klein y supergravedad. Pero en su formulación más avanzada se denomina Teoría de Supercuerdas, una teoría que desarrolla su potencial en nueve dimensiones espaciales y una de tiempo: diez dimensiones. Así pues, trabajando en dimensiones más altas, esta teoría del hiperespacio puede ser la culminación que conoce dos milenios de investigación científica: la unificación de todas las fuerzas físicas conocidas. Como el Santo Grial de la Física, la “teoría de todo” que esquivó a Einstein que la buscó los últimos 30 años de su vida.

El sueño incumplido de Einstein fue no hallar esa Teoría del Todo

Es cierto, los mejores siempre han buscado el Santo Grial de la Física. Una Teoría que lo pueda explicar todo, la más completa que mediante una sencilla ecuación, responda a los misterios del Universo. Claro que tal hazaña, no depende siquiera de la inteligencia del explorador que la busca, es más bien un problema de que, las herramientas necesarias (matemáticas) para hallarla, aún no han sido inventadas.

Durante el último medio siglo, los científicos se han sentido intrigados por la aparente diferencia entre las fuerzas básicas que mantienen unido al cosmos: la Gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Los intentos por parte de las mejores mentes del siglo XX para proporcionar una imagen unificadora de todas las fuerzas conocidas han fracasado. Sin embargo, la teoría del hiperespacio permite la posibilidad de explicar todas las fuerzas de la naturaleza y también la aparentemente aleatoria colección de partículas subatómicas, de una forma verdaderamente elegante. En esta teoría del hiperespacio, la “materia” puede verse también como las vibraciones que rizan el tejido del espacio y del tiempo. De ello se sigue la fascinante posibilidad de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde los árboles y las montañas a las propias estrellas, no son sino vibraciones del hiperespacio.

Estoy convencido de que nuestro universo no es el único universo. Lo mismo que existen cientos de miles de millones de mundos y de estrellas, de la misma manera que en nuestro universo se pueden contar más de cien mil millones de galaxias… ¿Por qué el Universo que conocemos no podría tener otros “hermanos”. Recientemente se hicieron unas pruebas muy precisas que midieron lo que podría haber más allá del “borde” del nuestro universo, y, ¡sorpresa! Se detectaron inmensas estructuras lejanas que, posiblemente, podían estar tirrando de nosotros mediante una gran fuerza gravitatoria… No será eso lo que realmente hace que nuestro Universo se expanda y no la dichosa materia oscura.

Antes mencionábamos los universos burbujas nacidos de la inflación y, normalmente, el contacto entre estos universos burbujas es imposible, pero analizando las ecuaciones de Einstein, los cosmólogos han demostrado que podría existir una madeja de agujeros de gusano, o tubos, que conectan estos universos paralelos.

Aunque muchas consecuencias de esta discusión son puramente teóricas, el viaje en el hiperespacio puede proporcionar eventualmente la aplicación más práctica de todas: salvar la vida inteligente, incluso a nosotros mismos, de la muerte de este universo cuando al final llegue el frío o el calor.

Lo cierto es que, son muchas, las cosas que no sabemos pero… ¡Imaginar!

Esta nueva teoría de supercuerdas tan prometedora del hiperespacio es un cuerpo bien definido de ecuaciones matemáticas. Podemos calcular la energía exacta necesaria para doblar el espacio y el tiempo o para cerrar agujeros de gusano que unan partes distantes de nuestro universo. Por desgracia, los resultados son desalentadores. La energía requerida excede con mucho cualquier cosa que pueda existir en nuestro planeta. De hecho, la energía es mil billones de veces mayor que la energía de nuestros mayores colisionadores de átomos. Debemos esperar siglos, o quizás milenios, hasta que nuestra civilización desarrolle la capacidad técnica de manipular el espacio-tiempo utilizando la energía infinita que podría proporcionar un agujero negro para de esta forma poder dominar el hiperespacio que, al parecer, es la única posibilidad que tendremos para escapar del lejano fin que se avecina. ¿Que aún tardará mucho? Sí, pero el tiempo es inexorable, la debacle del frío o del fuego llegaría.

No existen dudas al respecto, la tarea es descomunal, imposible para nuestra civilización de hoy, ¿pero y la de mañana?, ¿no habrá vencido todas las barreras? Creo que el hombre es capaz de plasmar en hechos ciertos todos sus pensamientos e ideas, sólo necesita tiempo: Tiempo tenemos mucho por delante.

¿Sabremos aprovecharlo?

emilio silvera

Dic

15

¿Qué habrá más allá del Modelo Estándar de la Física de Partículas?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (1)

Comments (1)

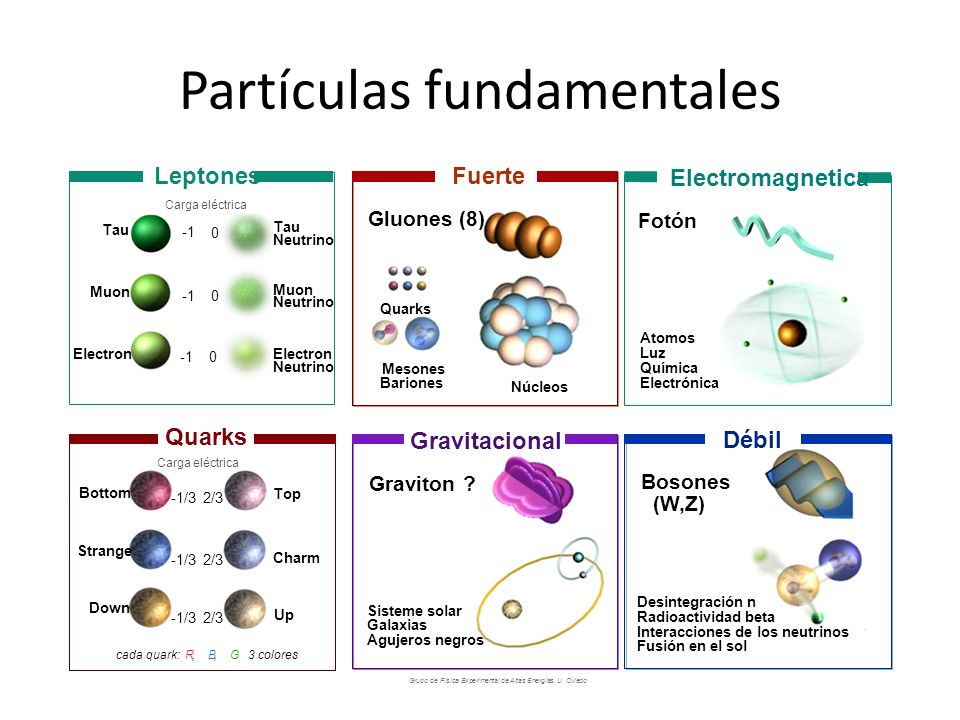

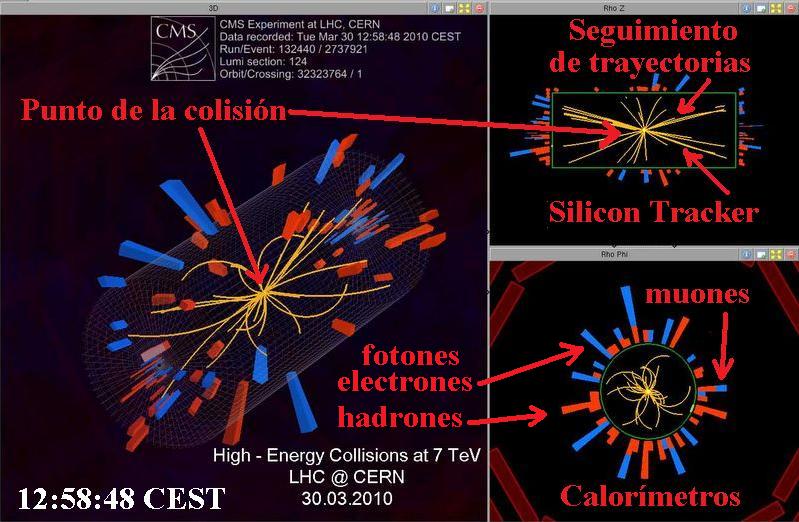

“Inicialmente, se presenta, de modo simplificado, el Modelo Estándar como una teoría sofisticada que identifica las partículas elementales y sus interacciones. Después, en el ámbito de esa teoría, se enfocan aspectos – el vacuo no es vacío; partículas desnudas y vestidas; “materia oscura” y “viento oscuro”; materia y anti.materia; el campo y el bosón de Higgs; neutrinos oscilantes – que pueden ser motivadores desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje de la Física. Finalmente, se discute la probable superación de esa teoría por otra más completa.”

“… el Modelo Estándar es, en la historia, la más sofisticada teoría matemática sobre la naturaleza. A pesar de la palabra “modelo” en su nombre, el Modelo Estándar es una teoría comprensiva que identifica las partículas básicas y especifica cómo interactúan. Todo lo que pasa en nuestro mundo (excepto los efectos de la gravedad) es resultado de las partículas del Modelo Estándar interactuando de acuerdo con sus reglas y ecuaciones.”

La Física actual busca una teoría más amplia que el modelo estándar . Una teoría que dé una descripción completa, unificada y consistente de la estructura fundamental del universo. ¿Será la compleja Teoría de cuerdas,que integra también la interacción gravitaroria?

El modelo estándar es una poderosa herramienta pero no cumple todas las expectativas; no es un modelo perfecto. En primer lugar, podríamos empezar por criticar que el modelo tiene casi veinte constantes que no se pueden calcular. Desde luego, se han sugerido numerosas ideas para explicar el origen de todos estos parámetros o números inexplicables y sus valores, pero el problema de todas estas teorías es que los argumentos que dan nunca han sido enteramente convincentes. ¿Por qué se iba a preocupar la naturaleza de una fórmula mágica si en ausencia de tal fórmula no hubiera contradicciones? Lo que realmente necesitamos es algún principio fundamental nuevo, tal como el principio de la relatividad, pero no queremos abandonar todos los demás principios que ya conocemos. Ésos, después de todo, han sido enormemente útiles en el descubrimiento del modelo estándar. El mejor lugar para buscar un nuevo principio es precisamente donde se encuentran los puntos débiles de la presente teoría y, construímos máquinas como el LHC para que nos diga lo que no sabemos.

Una regla universal en la física de partículas es que para partículas con energías cada vez mayores, los efectos de las colisiones están determinados por estructuras cada vez más pequeñas en el espacio y en el tiempo. El modelo estándar es una construcción matemática que predice sin ambigüedad cómo debe ser el mundo de las estructuras aún más pequeñas. Pero existen varias razones para sospechar que sus predicciones pueden, finalmente (cuando podamos emplear más energía en un nivel más alto), resultar equivocadas.

Vistas a través del microscopio, las constantes de la naturaleza parecen estar cuidadosamente ajustadas sin ninguna otra razón aparente que hacer que las partículas parezcan lo que son. Hay algo muy erróneo aquí. Desde un punto de vista matemático no hay nada que objetar, pero la credibilidad del modelo estándar se desploma cuando se mira a escalas de tiempo y longitud extremadamente pequeñas, o lo que es lo mismo, si calculamos lo que pasaría cuando las partículas colisionan con energías extremadamente altas. ¿Y por qué debería ser el modelo válido hasta aquí? Podrían existir muchas clases de partículas súper pesadas que no han nacido porque se necesitan energías aún inalcanzables. ¿Dónde está la partícula de Higgs? ¿Cómo se esconde de nosotros el gravitón?

Si has leído algo sobre física, entonces habrás leído muchas palabras que terminan con “ón”; palabras como protón, neutrón, gluón, fotón, bosón, fermión y ón y ón y ón… Una de las palabras con la que puedes haberte encontrado es “gravitón”. Dejemos algo claro: Por el momento, el gravitón es un concepto totalmente teórico que camina al borde del límite entre los dominios de la ciencia seria y la especulación.

Parece que el Modelo estándar no admite la cuarta fuerza (la Gravedad) y tendremos que buscar más profundamente, en otras teorías que nos hablen y describan además de las partículas conocidas de otras nuevas que están por nacer y que no excluya la Gravedad. Ese es el Modelo que necesitamos para conocer mejor la Naturaleza.

Claro que las cosas no son tan sencilla y si deseamos evitar la necesidad de un delicado ajuste de las constantes de la naturaleza, creamos un nuevo problema: ¿cómo podemos modificar el modelo estándar de tal manera que el ajuste fino no sea necesario? Está claro que las modificaciones son necesarias, lo que implica que muy probablemente haya un límite más allá del cual el modelo tal como está deja de ser válido. El modelo estándar no será nada más que una aproximación matemática que hemos sido capaces de crear, de forma que todos los fenómenos que hemos observado hasta el presente están reflejados en él, pero cada vez que se pone en marcha un aparato más poderoso, tenemos que estar dispuestos a admitir que puedan ser necesarias algunas modificaciones del modelo para incluir nuevos datos que antes ignorábamos.

Más allá del modelo estándar habrá otras respuestas que nos lleven a poder hacer otras preguntas que en este momento, no sabemos ni plantear por falta de conocimientos. Si no conociéramos que los protones están formados por Quarks, ¿cómo nos podríamos preguntar si habrá algo más allá de los Quarks?

El gobierno de Estados Unidos, después de llevar gastados miles de millones de dólares, suspendió la construcción del supercolisionador superconductor de partículas asestando un duro golpe a la física de altas energías, y se esfumó la oportunidad para obtener nuevos datos de vital importancia para el avance de este modelo, que de momento es lo mejor que tenemos.

Se han estado inventando nuevas ideas, como la supersimetría y el technicolor. Los astrofísicos estarán interesados en tales ideas porque predicen una gran cantidad de nuevas partículas superpesadas, y también varios tipos de partículas que interaccionan ultradébilmente, los technipiones. Éstas podrían ser las WIMP’s (Weakly Interacting Massive Particles, o Partículas Masivas Débilmente Interactivas) que pueblan los huecos entre las galaxias, y serían así las responsables de la masa perdida que los astrofísicos siguen buscando y llaman “materia oscura”.

Que aparezcan “cosas” nuevas y además, imaginarlas antes, no es fácil. Recordemos cómo Paul Dirac se sintió muy incómodo cuando en 1931 dedujo, a partir de su ecuación del electrón, que debería existir una partícula con carga eléctrica opuesta. Esa partícula no había sido descubierta y le daba reparo perturbar la paz reinante en la comunidad científica con una idea tan revolucionaria, así que disfrazó un poco la noticia: “Quizá esta partícula cargada positivamente, tan extraña, sea simplemente el protón”, sugirió. Cuando poco después se identificó la auténtica antipartícula del electrón (el positrón) se sorprendió tanto que exclamó: “¡Mi ecuación es más inteligente que su inventor!”. Este último comentario es para poner un ejemplo de cómo los físicos trabajan y buscan caminos matemáticos mediante ecuaciones de las que, en cualquier momento (si están bien planteadas), surgen nuevas ideas y descubrimientos que ni se podían pensar. Así pasó también con las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, donde Schwarzschild dedujo la existencia de los agujeros negros.

Se piensa que al principio del comienzo del tiempo, cuando surgió el Big Bang, las energías eran tan altas que allí reinaba la simetría total; sólo había una sola fuerza que todo lo englobaba. Más tarde, a medida que el universo se fue expandiendo y enfriando, surgieron las cuatro fuerzas que ahora conocemos y que todo lo rigen.

Tenemos los medios, en los supercolisionadores de partículas, para viajar comenzando por 1.000 MeV, hasta finalizar en cerca de 1019 MeV, que corresponde a una escala de longitudes de aproximadamente 10–30 cm. Howard Georgi, Helen Quinn y Steven Weinberg descubrieron que ésta es la región donde las tres constantes de acoplamiento gauge se hacen iguales (U(1), SU(2) y SU(3)); resultan ser lo mismo. ¿Es una coincidencia que las tres se hagan iguales simultáneamente? ¿Es también una coincidencia que esto suceda precisamente en esa escala de longitud? Faltan sólo tres ceros más para alcanzar un punto de retorno. Howard Georgi y Sheldon Glashow descubrieron un modelo genuinamente unificado en el dominio de energías de 1019 MeV tal que, cuando se regresa de allí, espontáneamente surgen las tres fuerzas gauge tal como las conocemos. De hecho, ellos encontraron el modelo; la fórmula sería SU(5), que significa que el multiplote más pequeño debe tener cinco miembros.

Materia y Energía Oscura… Un Misterio…Sin resolver.

Y, a todo esto, ¿dónde está esa energía oculta? ¿Y donde la materia? Podemos suponer que la primera materia que se creo en el Universo fue la que llamamos (algún nom,bre había que ponerle) “Materia Oscura”, esa clase de Ilem o sustancia primera del Universo que mejor sería llamarla invisible, ya que, de no ser así, difícil sería explicar cómo se pudieron formar las primeras estrellas y galaxias de nuestro Universo, ¿dónde está el origen de la fuerza de Gravedad que lo hizo posible, sino en esa materia escondida?

¡Lo dicho! Necesitamos saber, y, deseo que de una vez por todas, se cumpla lo que dejó dicho Hilbert en su tumba de Gotinga (Alemania): “Tenemos que saber, ¡sabremos!. Pero…

¡Que sea pronto!

emilio silvera

Dic

14

Nuevos Paradigmas… ¡¡Pronto!!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (0)

Comments (0)

Velocidad de la luz desde la Tierra a la Luna

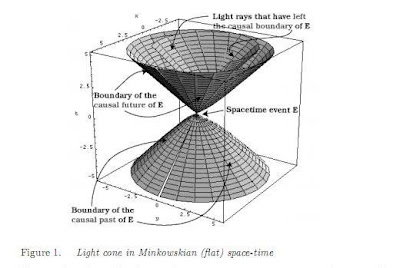

Un suceso en un cono de luz temporal

Algunos creen que desde que Einstein sacó a la luz su relatividad especial, las leyes de Newton habían quedado olvidadas en un cuarto oscuro y, nada más lejos de la realidad. La física newtoniana siguen utilizándose ampliamente en la vida cotidiana, en la mayoría de los campos de la ciencia y en la mayor parte de la tecnología. No prestamos atención a la dilatación del tiempo cuando hacemos un viaje en avión, y los ingenieros no se preocupan por la contracción de la longitud cuando diseña la nave. La dilatación y la contracción son demasiado pequeñas para que sean tomadas en consideración.

Por supuesto, podríamos utilizar, si quisiéramos, las leyes de Einstein en lugar de las leyes de Newton en la vida de cada día. Las dos dan casi exactamente las mismas predicciones para todos los efectos físicos, puesto que la vida diaria implica velocidades relativas que son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz.

Las predicciones de Einstein y Newton comienzan a diferir fuertemente sólo cuando las velocidades relativasd se aproximan a la velocidad de la luz, Entonces, y sólo entonces debemos abandonar las predicciones de Newton y atenernos estrictamente a las de Einstein. Este es un ejemplo de una pauta muy general. Es una pauta que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia de la física del siglo XX: un conjunto de leyes (en este caso las leyes newtonianas) es ampliamente aceptado al principio, porque concuerda muy bien con el experimento.

Pero los experimentos cada vez se hacen más precisos y este conjunto de leyes resultan funcionar bien sólo en un dominio limitado, su dominio de validez (para las leyes de Newton) el dominio de velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz en el vacío. Entonces los físicos se esfuerzan, experimental y teóricamente, para comprender qué está pasando en el límite de dicho dominio de validez, finalmente formulan un nuevo conjunto de leyes que es muy acertado dentro, cerca y más allá del límite (en el caso de Newton, la relatividad especial de Einstein, que sí es válida a velocidades próximas a las de la luz tanto como a más bajas velocidades.

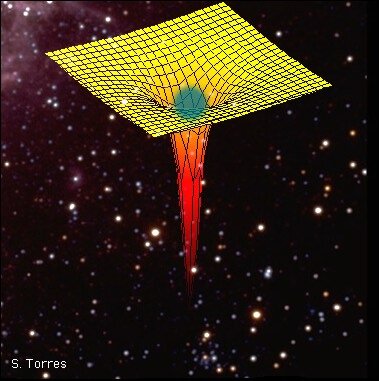

La Gravedad se deja sentir por todo el espacio “infinito”

Hoy día, el mundo moderno de la física se funda notablemente en dos teorías principales, la realtividad general y la mecánica cuántica, aunque ambas teorías parecen contradecirse mutuamente. Los postulados que definen la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría del quántum estan incuestionablemente apoyados por rigurosa y repetida evidencia empírica. Sin embargo, ambas se resisten a ser incorporadas dentro de un mismo modelo coherente.

Nuevas maneras de sondear la Naturaleza y desvelar sus secretos están en marcha y, más adelante en el futuro, saldrán a la luz nuevas formas y nuevas teorías que, para entonces, sí que se podrán comprobar de manera experimental. Pero sigamos con la relatividad de Einstein que, en su primera fase, la relatividad especial comienza a fracasar cuando se hace presente la Gravedad de una manera importante, entonces, tiene que ser reemplazada por un nuevo conjunto de leyes que llamamos relatividad general; ésta fracasa en presencia de una singularidad interna de un agujero negro y, entonces, debe ser reemplazada por otro nuevo conjunto de leyes que conocemos como Gravedad Cuántica y que aún, no hemos podido dominar.

Einstein nos decía que el espacio se curva en presencia de grandes masas que modelan su geometría

Lo cierto que es que, se ha dado una característica sorprendente en cada transición de un viejo conjunto de leyes a otro nuevo: en cada caso, los físicos (si demostraban ser suficientemente inteligentes) no necesitaban ninguna guía experimental que les dijera dónde empezaría a fallar el viejo conjunto, es decir, que les indicara el límite de su dominio de validez. Ya hemos podido ver eso para la física newtoniana: las leyes de la electrodinámica de Maxwell no encajaban bien con el espacio absoluto de la física newtoniana. En reposo en el espacio absoluto (en aquel sistema del éter), las leyes de Maxwell eran simples y bellas -por ejemplo, las lineas de campo magnético no tienen extremo. En los sistemas en movimiento se vuelven complicadas y feas, las lineas de campo magnético tienen a veces extremos. Sin embargo, las complicaciones tienen una influencia despreciable sobre el resultado de los experimentos cuando los sistmas se mueven., con relación al espacio absoluto, a velocidades pequeñas comparadas con la de la luz; entonces casi ninguna linea de campo tiene extremos. Sólo a velocidades que se aproximan a la de la luz era previsible que las feas complicaciones tuvieran una influencia suficientemente grande como para ser medidas con facilidad: montones de extremos. De este modo, era razonable sospechar, incluso en ausencia del experimento de Michelson-Morley, que el dominio de validez de la física newtoniana podría ser el de las velocidades pequeñas comparadas con la de la Luz, y que las leyes newtonianas podrían venirse abajo a velocidades cercanas a la de la luz.

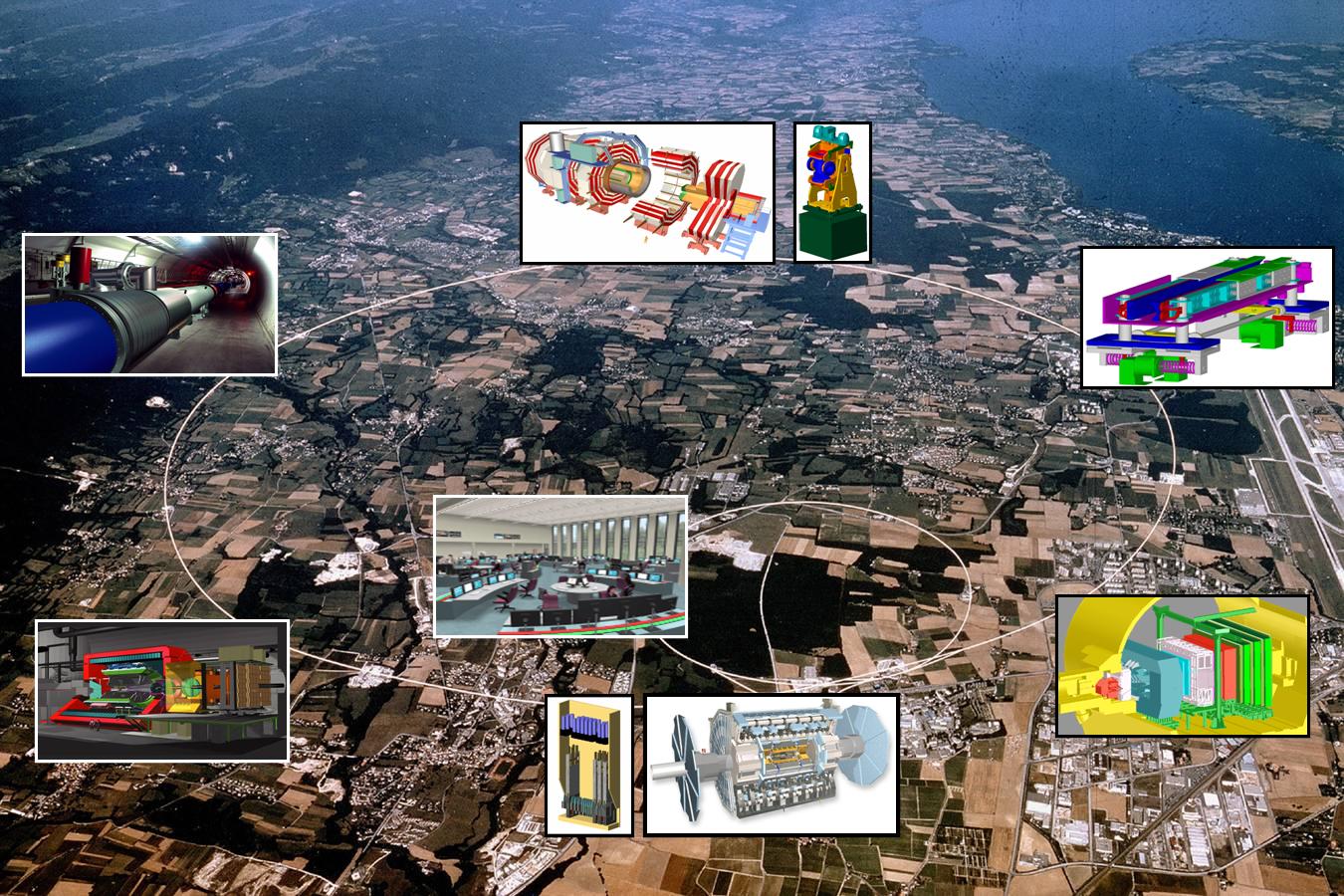

El LHC es un esfuerzo internacional, donde participan alrededor de siete mil físicos de 80 países. Consta de un túnel en forma de anillo, con dimensiones interiores parecidas a las del metro subterráneo de la Ciudad de México, y una circunferencia de 27 kilómetros. Está ubicado entre las fronteras de Francia y Suiza, cerca de la ciudad de Ginebra, a profundidades que van entre los 60 y los 120 metros debido a que una parte se encuentra bajo las montañas del Jura.

Claro que, hablando de lo que nos ocupa, al contemplar la secuencia anterior de conjuntos de leyes (física newtoniana, relativista especial, relativista general, ¿gravedad cuántica?), y una secuencia similar de leyes que gobiernan la estructura de la materia y las partículas elementales, la mayoría de los físicos tienden a creer que estas secuencias están convergiendo hacia un conjunto de leyes últimas que verdaderamente gobiernan el Universo, leyes que obligan al Universo a mostrarse como es y comportarse como nosotros vemos que lo hace, que obligan a la lluvia a condensarse en las cristaleras de las ventanas, obliga al Sol a quemar combustible nuclear para convertir lo elemental y sencillo en más complejo que, más tarde tendrá su función determinada, obliga a los agujeros negros a producir ondas gravitatorias cuando colisionan entre ellos, a que las estrellas masivas, al final de sus vidas exploten como supernovas para formar hermosas Nebulosas y conformar nuevos objetos masivos como púlsares, estrellas de neutrones y agujeros negros… Y, por eso…

¡La Gravedad! Siempre está presente e incide en los comportamientos de la materia

Todo esto ha podido ser comprendido con el paso del tiempo y a medida que se sumaban los descubrimientos y los pensamientos de unos y otros, y, por ejemplo, Einstein también concluyó que si un cuerpo pierde una energía L, su masa disminuye en L/c2. Einstein generalizó esta conclusión al importante postulado de que la masa de un cuerpo es una medida de su contenido en energía, de acuerdo con la ecuación m=E/c2 ( o la más popular E=mc2).

Otras de las conclusiones de la teoría de Einstein en su modelo especial, está en el hecho de que para quien viaje a velocidades cercanas a c (la velocidad de la luz en el vacío), el tiempo transcurrirá más lento. Dicha afirmación también ha sido experimentalmente comprobada.

Todos estos conceptos, por nuevos y revolucionarios, no fueron aceptados por las buenas y en un primer momento, algunos físicos no estaban preparados para comprender cambios tan radicales que barrían de un plumazo, conceptos largamente arraigados.

Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas

Claro que, podríamos objetar que, cada conjunto de leyes en la secuencia “tiene un aspecto” muy diferente del conjunto precedente. (Por ejemplo, el tiempo absoluto de la física newtoniana tiene un aspecto muy diferente de los muchos flujos de tiempos diferentes de la relatividad especial.) ¿Por qué, entonces, deberíamos esperar una convergencia? La respuesta es que hay que distinguir claramente entre las predicciones hechas a partir de un conjunto de leyes y las imágenes mentales que las leyes transmiten (lo que las leyes “aparentan”). Yo espero la convergencia en términos de predicciones, pero esto es todo lo que finalmente cuenta. Las Imágenes mentales (un tiempo absoluto en la Física newtoniana frente a los muchos flujos de tiempo en la física relativista) no son importantes para la naturaleza última de la realidad.

Todo ha tenido siempre una explicación aunque no supiéramos darla

Se podría objetar que cada conjunto de leyes en la secuencia, tiene su propio su aspecto y que, no tienen porque converger. El mismo conjunto de leyes de Newton tiene un aspecto muy diferente de los muchos flujos de tiempos diferentes de la relatividad especial. En los aspectos de las leyes no existe ningún tipo de convergencia y, desde luego, las características de cada conjunto de leyes, aunque sean diferentes, no son importantes esas diferencias para el resulta último final de la realidad última a la que la Naturaleza quiere llegar.

Un agujero negro es lo definitivo en distorsión espacio-temporal, según las ecuaciones de Einstein: está hecho única y exclusivamente a partir de dicha distorsión. Su enorme distorsión está causada por una inmensa cantidad de energía compactada: energía que reside no en la materia, sino en la propia distorsión. La distorsión genera más distorsión sin la ayuda de la materia. Esta es la esencia del agujero negro.

En cuanto a la distorsión del espacio y el tiempo, tenemos que Hermann Minkowski unificaba el espacio y el Tiempo y Einstein lo distorsionaba.

“Las ideas de espacio u tiempo que deseo exponer ante ustedes han brotado del suelo de la física experimental, y en ello reside su fuerza. Son radicales. En lo referente al espacio por sí mismo, y el tiempo por sí mismo, están condenados a desvanecerse en meras sombras, y sólo un tipo de unión de ambos conservará una realidad independiente: ¡El Espaciotiempo!”

Con esas palabras proféticas Minkowski reveló al mundo, en septiembre de 1908, un nuevo descubrimiento sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Einstein había demostrado que el espacio u el tiempo eran “relativos”. La longitud de un objeto y el flujo del tiempo eran diferentes cuando se miran desde diferentes sistemas de referencia.

Minkouski comprendió, de manera perfecta, la profundidad y el verdadero mendaje que la teoría de Eisntein llevaba consigo y, habiéndola entendido a la pefección, le expuso al mundo el nacimiento del espaciotiempo: Ambos, Tiempo y Espacio conformados como un todo.

Hay una historia (adaptada de Taylor y Wheeler (1992) que ilusta la idea subyacente al descubrimiento de Minkowski pero, la dejaré para otra ocasión. El tema de las leyes de Newton, las dos versiones relativistas y la no hallada gravedad cuántica, nos daría para glunos abultados tomos que, no pueden ser escritos aquí

emilio silvera

Dic

14

Unos se van y otros llegaran. Todo sigue su curso

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Anécdotas de personajes de la Ciencia ~

Clasificado en Anécdotas de personajes de la Ciencia ~

Comments (0)

Comments (0)

Marvin Minsky falleció a los 88 años tras una vida dedicada a la reflexión sobre el pensamiento y el diseño de máquinas capaces de aprender

Marvin Lee Minsky

Marvin Minsky creía que, en el futuro, los humanos seremos máquinas reparables y los robots tendrán una inteligencia equiparable a la nuestra. Aunque ese tiempo aún no ha llegado, el camino que Minsky inició en la década de los años 50 como uno de los padres de la inteligencia artificial ha cambiado para siempre el desarrollo de ordenadores y otras tecnologías que algún día podrían llegar a cumplir el mayor de sus sueños: tener sentido común.

Robots del futuro que tendrán consciencia de Ser

Minsky murió el pasado domingo en Boston a los 88 años tras una vida dedicada a la investigación, la música y la ciencia-ficción. En 1968, Stanley Kubrick llamó a su puerta para que le asesorara sobre su película 2001, una odisea del espacio, en la que el mítico ordenador HAL se rebela contra sus creadores humanos. Minsky, que estuvo a punto de morir aplastado por maquinaria durante el rodaje, siempre fue un acérrimo defensor de la ciencia ficción para explicar las complejidades de la investigación: “Ayuda a dejar más claras las implicaciones de tu trabajo”, explicó.

Tras servir un año en la Marina durante la II Guerra Mundial, este neoyorquino se doctoró en matemáticas. En 1956 fue uno de los cuatro fundadores del campo de la inteligencia artificial en una mítica conferencia celebrada en el Dartmouth College de New Hampshire. Junto a él estaban John McCarthy, de la Universidad de Stanford y Allen Newell y Herbert Simon, ambos de Carnegie Mellon. Minsky es el único que quedaba vivo.

‘Parque Jurásico’

Tres años después del acto fundacional el matemático creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde desarrolló casi toda su carrera. Los primeros ejemplos de su trabajo en los cincuenta y sesenta fueron un escáner visual para llevarlo en la cabeza, manos robóticas con sensores táctiles, el microscopio confocal, que aún se usa en biología, o las primeras redes neuronales capaces de aprender.

Uno de los mensajes constantes de Minsky fue que, en esencia, no hay diferencia entre la inteligencia humana y la robótica. Profundizar en el conocimiento del cerebro ayudaría a desarrollar máquinas cada vez más inteligentes que podrían llegar a hacer todo lo que hacen las personas.

Medio siglo después de la conferencia de Dartmouth, a Minsky le sorprendía la poca gente que intentaba entender el pensamiento a un nivel superior. “¿Cómo puede un chaval de tres o cuatro años ser tan bueno en el razonamiento basado en el sentido común que aparentemente ninguna máquina puede hacer?”, se preguntaba Minsky en 2006 en una entrevista en Tech Review. La gran diferencia, dijo, es que, cuando los pequeños tienen problemas para entender algo, piensan automáticamente: “¿Qué me pasa?, ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo con esto? o ¿Por qué no me funciona esta forma de pensar, habrá alguna mejor?”.

En 1968, Stanley Kubrick llamó a su puerta para que le explicara hasta dónde podrían ser capaces de llegar las máquinas inteligentes

Su trabajo pionero también supuso una transformación revolucionaria en computación, la de convertir las enormes calculadoras que eran los primeros ordenadores en las máquinas versátiles y personales que son ahora. Minsky recibió en vida importantes galardones, como el premio Turing en 1970 y el Fronteras del Conocimiento en 2013.

En una entrevista con EL PAÍS en verano de 2014, el matemático recordó otra de sus contribuciones, cuando inspiró el argumento de Parque Jurásico a Michael Crichton. “Apenas fueron cinco minutos de conversación en la playa de Santa Mónica. Los suficientes para hablar de fósiles, células y dinosaurios”, explicó.

Fuente: El Pais.

Totales: 83.782.326

Totales: 83.782.326 Conectados: 57

Conectados: 57

![[4estaciones.jpg]](http://1.bp.blogspot.com/_KXw12gs_0hQ/SIouL4xNwZI/AAAAAAAAC8M/x53GxBlfCOk/s1600/4estaciones.jpg)