Jun

7

¿Las estrellas? Sí, son mucho más… ¡que simples puntitos...

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Estrellas ~

Clasificado en Estrellas ~

Comments (0)

Comments (0)

¡El Universo y la Vida! La materia evolucionada

Como no podía ser de otra manera, la NASA, admite la posibilidad de que existan otros universos.

Existe un estudio que durante algún Tiempo investigó utilizando los mayores telescopios y trató de ir más allá del “borde” del Universo. Detectaron que en la “lejanía” situada más allá de nuestro propio Universo, existía una inmensa estructura que no pudieran catalogar

Es cierto que cuando vemos las cosas con cierta asiduidad y de forma permanente, esa cotidianidad nos hace perder la perspectiva y no pensamos en lo que realmente esas cosas pueden ser y, con las estrellas nos ocurre algo similar, ya que son algo más, mucho más, que simples puntitos luminosos que brillan en la oscuridad de la noche. Una estrella es una gran bola de gas luminoso que, en alguna etapa de su vida, produce energía por la fusión nuclear del hidrógeno para formar helio. El término estrella por tanto, no sólo incluye estrellas como nuestro Sol, que están en la actualidad quemando hidrógeno, sino también proto-estrellas, aún no lo suficientemente calientes como para que dicha combustión haya comenzado, y varios tipos de objetos evolucionados como estrellas gigantes y super-gigantes, que están quemando otros combustibles nucleares, o las enanas blancas y las estrellas nucleares, que están formadas por combustible nuclear gastado.

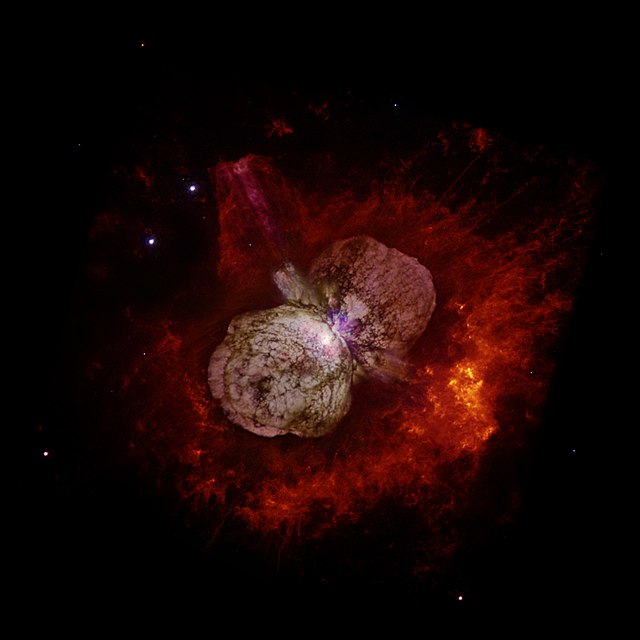

En esta imagen del Telescopio Espacial Hubble se pueden apreciar a la estrella Eta Carinæ y los restos de erupciones antiguas que forman la La Nebulosa del Homúnculo alrededor de la estrella. La nebulosa fue creada por una erupción de Eta Carinae cuya luz alcanzó la Tierra en 1.843. Eta Carinae aparece como un parche blanco en el centro de la imagen, donde los dos lóbulos de la nebulosa Homúnculo convergen. Como su masa está calculada entre las 100/150 masas solares, su propia radiación la podría destruir y, la única defensa que tiene es, la de eyectar marterial al Espacio Interestelar para descongestionarse y seguir viviendo.

Estrellas masivas que expulsan gases, ya que, cuando la masa es muy grande, su propia radiación las puede destruir y, de esta manera, descongestionan la tensión y evitan un final anticipado. Arriba teneis una estrella supermasiva que ha expulsado gases formando una nebulosa para evitar su muerte, Eta Carinae es un buen ejemplo de cómo actúan este tipo de estrellas masivas para evitar la muerte. Estas son estrellas que estám congestionadas y, sólo la expulsión de material la puede aliviar y conseguir que siga brillando como estrella evitando explotar como supernova.

Extrañas supernovas

Se calcula que la masa máxima de una estrella es de unas 120 masas solares, por encima de la cual sería destruida por su propia radiación. La masa mínima es de 0,08 masas solares; por debajo de ella, los objetos no serían lo suficientemente calientes en sus núcleos como para que comience la combustión del hidrógeno, y se convertirían en enanas marrones.

De la misma forma que al calentar una pieza de metal cambia de color, al principio rojo, luego amarillo hasta llegar al blanco, el color de una estrella varia según su temperatura superficial. Las estrellas más frías son las rojas, y las mas calientes las azules. Estos colores suelen percibirse a simple vista, como por ejemplo Antares (la estrella principal de Scorpius) que es de color rojo, o Rigel (en Orion) de color azul. En astronomía se utiliza la escala Kelvin para indicar temperaturas, donde el cero absoluto es -273 grados Celsius.

El Diagrama de Hertzsprung-Russell (arriba) proporcionó a los astrónomos un registro congelado de la evolución de las estrerllas, el equivalente astrofísico del registro fósil que los geólogos estudian en los estratos rocosos. Presumiblemente, las estrellas evolucinan de algún modo, pasan la mayor parte de su tiempo en la serie principal (la mayoría de las estrellas en la actualidad, en el brevísimo tiempo que tenemos para observar, se encuentran allí), pero empiezan y terminan su vida en alguna otra parte, entre las ramas o en el mantillo. Por supuesto, no podemos esperar para ver que esto sucede, pues el tiempo de vida, aún de estrellas de vida corta, se mide en millones de años. Hallar la respuesta exigirá conocer la física del funcionamiento estelar.

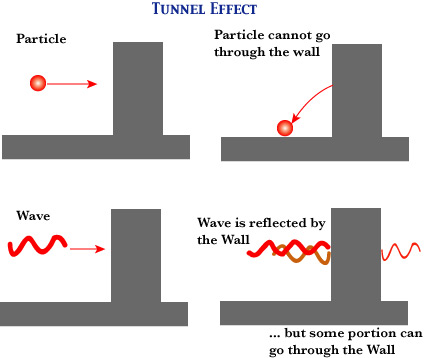

El progreso en física, mientras tanto, estaba bloqueado por una barrera aparentemente insuperable. Esto era literal: el agente responsable era conocido como la Barrera de Coulomb, y por un tiempo frustró los esfuerzos de los físicos teóricos para comprender cómo la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas.

La barrera de Coulomb, denominado a partir de la ley de Coulomb, nombrada así del físico Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806), es la barrera de energía debida a la interacción electrostática que el núcleo atómico debe superar para experimentar una reacción nuclear. Esta barrera de energía es proporcionada por la energía potencial electrostática:

donde:

- k es la constante de Coulomb = 8.9876×109 N m² C−2;

- ε0 es la permeabilidad en el vacío;

- q1, q2 son las cargas de las partículas que interactúan;

- r es el radio de interacción.

Un valor positivo de U es debido a una fuerza de repulsión, así que las partículas que interactúan están a mayores niveles de energía cuando se acercan. Un valor negativo de la energía potencial U indica un estado de ligadura, debido a una fuerza atractiva. La linea de razonamiento que conducía a esta barrera era impecable. Las estrellas están formadas en su mayor parte por hidrógeno. Esto se hace evidente en el estudio de sus espectros.) El núcleo del átomo de hidrógeno consiste en un sólo protón, y el protón contiene casi toda la masa del átomo. (Sabemos esto por los experimentos de Rutherford explicados aquí en otra ocasión). Por tanto, el protón también debe contener casi toda la energía latente del átomo de hidrógeno.

(Recordemos que la masa es igual a la Energía: E = mc2. (En el calor de una estrella los protones son esparcidos a altas velocidades -el calor significa que las partículas involucradas se mueven rápidamente- y, como hay muchos protones que se apiñam en el núcleo denso de una estrella, deben de tener muchísimos choques. En resumen, la energía del Sol y las estrellas, puede suponerse razonablemente, implica las interacciones de los protones. esta era la base de conjetura de Eddintong de que la fuente de la energía estelar “difícilmente puede ser otra cosa que energía subatómica, la cual, como se sabe, existe en abundancia en toda la materia”.

A ese punto, todo iba bien, la ciencia estaba cerca de identificar la fusión termonuclear como el secreto de la energía solar. Pero aquí era donde intervenía la Barrera de Coulomb. Los protones están cargados positivamente; las partículas de igual carga se repelen entre sí; y este obstáculo parecía demasiado grande para ser superado, aun a la elevada velocidad a la que los protones se agitaban en el intenso calor del centro de las estrellas. De acuerdo con la física clásica, muy raras veces podían dos protones de una estrella ir con la rapidez suficiente para romper las murallas de sus campos de fuerza electromágnéticos y fundirse en un sólo núcleo. Los cálculos decían que la tasa de colisión de protones no podía bastar para mantener las reacciones de fusión. Sin embargo, allí estaba el Sol, con su rostro radiante y sonriente al ver el esfuerzo y las ecuaciones que decían que no podía brillar.

Dejemos aquí este proceso y digamos que, realmente, la mayoría de las veces el protón rebotará en la Barrera de Coulomb, pero de cuando en cuando la atravesará. Este es el “Efecto Túnel Cuántico”; que permite brillar a las estrellas. George Gamow, ansioso de explotar las conexiones entre la astronomía y la nueva física exótica a la que era adepto, aplicó las probabilidades cuánticas a la cuestión de la fusión nuclear en las estrellas y descubrió que los protones pueden superar la Barrera de Coulomb, o casi.

El efecto túnel cuántico se hizo cargo de los cálculos de la desalentadora predicción clásica, que establecia la fusión de los protones a sólo una milésima de la tasa necesaria para explicar la energía liberada por el Sol, y la elevó a una décima de la tasa necesaria. Luego se tardó menos de un año para dar cuenta del deficit restante: la solución fue completada en 1929, cuando Robert Atkinson y Fritz Houterman combinaron los hallazgos de Gamow con lo que se ha llamado teoría maxwelliana de la distribución de velocidades. En la distribución maxwelliana hay siempre unas pocas partículas que se mueven mucho más rápidamente que la media y, Robert Atkinson y Fritz Houterman hallaron que estas pocas partículas veloces bastqaban para compensar la diferencia. Finalmente se hizo claro como podía romperse la Barrera de Coulomb suficientemente a menudo para que la fusión nuclear se produjese en las estrellas.

Pero la figura clave en todos estos desarrollos fue Hans Bhete, un refugiado de la Alemania nazi que había estudiado con Fermi en Roma y fue a enseñar en Cornell en EE. UU. Como su amigo Gamow, el joven Bhete era un pensador efervescente y vivaz, con tanto talento que parecía hacer su trabajo como si de un juego se tratara. Aunque no preparado en Astronomía, Bhete era un estudioso de legendaria rapidez. En 1938 ayudó al discipulo de Gamow y Edward Teller, C.L. Critchfield, a calcular una reacción que empezase con la colisión de dos protones podía generar aproximadamente la energía irradiada por el Sol, 3,86 x 1033 ergios por segundo. Así, en un lapso de menos de cuarenta años, la humanidad había progresado de la ignorancia de la existencia misma de los átomos a la comprensión del proceso de fusión termonuclear primaria que suministra energía al Sol.

Pero la reacción protón. protón no era bastante energética para explicar la luminosidad muy superior de estrellas mucho más grandes que el Sol, estrellas como las supergigantes azules de las Pléyades, que ocupan las regiones más altas del diagrama de Herptzsprung-Russell. Bhete puso remedio a esto antes de que terminase aquel el año 1938.

En abril de 1938, Bhete asistió a una conferencia organizada por Gamow y Teller que tenía el objeto de que físicos y astrónomos trabajaran juntos en la cuestión de la generación de energía en las estrellas. “Allí, los astrofísicos nos dijeron a los físicos todo que sabían sobre la constitución interna de las estrellas -recordoba Bhete-. esto era mucho (aunque) habían obtenido todos los resultados sin conocimiento de la fuente específica de energía.” De vuelta a Cornell, Bhete abordó el problema con celeridad y, en cuestión de semanas logró identificar el ciclo del Carbono, la reacción de fusión crítica que da energía a las estrellas que tiene más de una vez y media la masa del Sol.

“El ciclo CNO (carbono–nitrógeno–oxígeno), también llamado ciclo Bethe-Weizsäcker a nombre de sus descubridores, es una de las 2 reacciones nucleares de fusión por las que las estrellas convierten hidrógeno en helio, siendo la otra la cadena protón-protón. Aunque la cadena protón-protón es más importante en las estrellas de la masa del Sol o menor, los modelos teóricos muestran que el ciclo CNO es la fuente de energía dominante en las estrellas más masivas. El proceso CNO fue propuesto en 1938 por Hans Bethe.”

Bhete que estaba falto de dinero, retiró el artículo que escribió sobre sus hallazgos y que ya tenía entragado en la Revista Physical Review, para entregarlo en un Concurso postulado por la Academía de Ciencias de Nueva York sobre la producción de energía en las estrellas. Por supuesto, Bhete ganó el primer Premio uy se llevó los 500 dolares que le sirvieron para que su madre pudiera emigrar a EE UU. Después lo volvió a llevar a la Revista que lo publicó y, finalmente, se lo publicaron y tal publicación le hizo ganar el Nobel. Por un tiempo, Bhete había sido el único humano que sabía por qué brillan las estrellas.

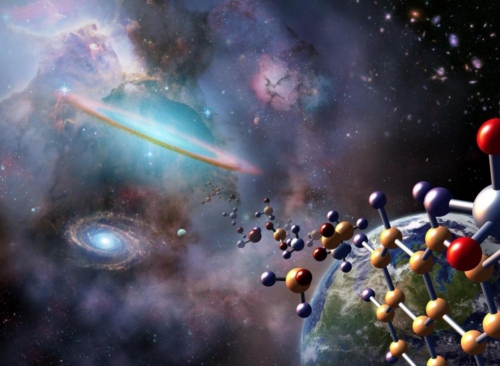

Cuando miramos al cielo y podemos contemplar extasiados esas maravillas que ahí arriba, en el espacio interestelar están brillando, y, nos da la sensación de que están hacièndonos guiños, como si quisieran mandarnos un mensaje, decirnos algo y nosotros, no pensamos en todo lo que ahí, en esos “puntitos brillantes” se está fraguando. De lo que allí ocurre, depende que los mundos tengan los materiales que en ellos están presentes y, de entre esos materiales, se destacan aquellos que por su química biológica, permiten que se pueda formar la vida a partir de unos elementos que se hiceron en los hornos nucleares de las estrellas.

Con la excepción del Sol, las estrellas están tan lejos de nosotros que, aún mirando a través de un telescopio, aparecen como un pequeño punto de luz en el espacio. Cuando observamos las estrellas, la turbulencia en la atmósfera refracta la luz que emana de ésta en direcciones diferentes. Esto hace que las estrellas parezcan estar cambiando de iluminación y de posición, lo que le da ese efecto titilante.

Y sí, es curioso que, mirando en la oscura noche como brillan las estrellas del cielo, nos atrae su titilar engañoso (es la atmósfera terrestre la que hace que lo parezca) y su brillo, Sin embargo, pocos llegan a pensar en lo que verdaderamente está allí ocurriendo. Las transformaciones de fase por fusión no cesan. Esta transformación de materia en energía es consecuencia de la equivalencia materia-energía, enunciada por Albert Einstein en su famosa fórmula E=mc2; donde E es la energía resultante, m es la masa transformada en energía, y c es la velocidad de la luz (300 000 kilómetros por segundo). La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa.

Un gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer los requerimientos energéticos de una familia mediana durante miles de años. Sería impensable hoy, que pudiéramos vivir en una casa sin iluminación artificial para que nos suministre toda la energía que necesitamos para las diferentes actividades que, durante la jornada desarrollamos.

Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué, están confomadas las estrellas y qué materiales se están forjando allí, al inmenso calor de sus núcleos. Recuerdo aquí a aquel Presidente de la Real Society de Londres que, en una reunión multitudinaria, llegó a decir: “Una cosa está clara, nunca podremos saber de qué están hechas las estrellas”. El hombre se vistió de gloria con la, desde entonces, famosa frase. Creo que nada, con tiempo por delante, será imposible para nosotros.

A nuestro planeta sólo llega una ínfima fracción del calor que se genera en el Sol y, sin embargo, es más que suficiente para mantener aquí la vida. El Sol tiene materia que supone la misma que tendrían 300.000 Tierras. Nuestra estrella madre está situada a una UA (150 millones de kilómetros de nosotros) y, todas esas circunstancias y otras muchas, hacen que todo sea tal como lo vemos a nuestro alrededor. Si cualquiera de esos parámetros fuera diferente o variara tan sólo unas fracciones, seguramente la Tierra sería un planeta muerto y, nosotros, no estaríamos aquí. Sin embargo… ¡Estamos! y, gracias a ello, se pueden producir descubrimientos como los que más arriba hemos relatado y han podido y pueden existir personajes de cuyas mentes surgen ideas creadoras que nos llevan a saber cómo son las cosas.

Lo cierto es que, cada día sabemos mejor como funciona ma Naturaleza que, al fin y al cabo, es la que tiene todas las respuestas que necesitamos conocer.

emilio silvera

Jun

6

¡El Universo y Nosotros! ¿Sabremos algún día la verdadera relación?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (0)

Comments (0)

Max Planck nos decía:

“La ciencia no puede resolver el misterio final de la Naturaleza. Y esto se debe a que, en el último análisis, nosotros somos parte del misterio que estamos tratando de resolver”.

Y, desde luego, no parece que fuese muy desencaminado, nuestra complejidad es tan grande que, llegar a comprendernos, no será nada fácil.

Las respuestas está en nuestras Mentes, sólo hay que saber buscar

¿Quién no ha tenido alguna vez, la sensación de que sabe la respuesta ? ¿De que todo está ahí, en su mente, escondido y a punto de salir a la superficie? Esas sensaciones que parecen querer hablarnos, contarnos ese secreto tan largamente perseguido por muchos y no desvelado por ninguno. Sin embargo, ese momento es efímero y, lo mismo que llegó, se fue. La frustración que deja en nosotros esa sensación de tener ese algo a mano y de que se nos esfume y desaparezca sin más, es verdaderamente…dolorosa.

Bueno, a mí me pasa continuamente, siento que de un momento a otro, mi mente, me daría respuestas a preguntas que no han sido contestadas. El tiempo inexorable pasa y, las respuestas no llegan. ¡Qué impotencia! Parece como si una gran Nebulosa ocupara nuestra mente y todo lo tuviera envuelto en una espesa niebla que no nos deja ver lo que buscamos.

Imagino que, de vez en cuando, la niebla se ve despejada por alguna especie de “viento solar” dejando ver lo que allí está presente. En algunas mentes, entonces, saltan esas respuestas (Newton, Planck, Einstein y otros) y son ofrecidas al mundo para que puedan continuar avanzando.

Los aspectos inconscientes de la actividad mental, como las rutinas motoras y cognitivas, así como los recuerdos, intenciones y expectativas inconscientes, las preocupaciones y los estados de ánimos, desempeñan un papel fundamental a la hora de conformar y dirigir nuestras experiencias conscientes. Todo está siempre estrechamente relacionado, nada ocurre en nosotros que no esté unido a lo que pasa en nuestro entorno, somos una parte de un todo que se llama Universo, y, aún cuando somos autónomos en el pensamiento y en la manera de obrar, existen condicionantes exteriores que inciden, de una u otra manera en nosotros, en lo que somos.

Sin la fuerza de Gravedad, nuestras mentes serían diferentes (o no serían), estamos estrechamente conectados a las fuerzas que rigen el Cosmos y, precisamente, somos como somos, porque las fuerzas fundamentales de la Naturaleza, son como son y hacen posible la vida y la existencia de seres pensantes y evolucionados que son capaces de tener conciencia de SER, de hacer preguntas tales como: ¿de donde venimos? ¿Hacia donde vamos?

Qualia: la subjetividad de nuestras percepciones | ¿Lo habías pensado?

La qualia y la discriminación, correlatos neuronales de la percepción del color, ¿ un grupo neuronal, un quale ¿, los gualia y el núcleo dinámico, los qualia en el tiempo neuronal, el desarrollo de los qualia: referencia al propio yo, lo consciente y lo inconsciente, los puertos de entrada y de salida, los bucles largos y rutinas cognitivas, aprendizaje por el estudio y la experiencia, rupturas talamocorticales: posibilidades de núcleos escindidos, la observación, el lenguaje, el pensamiento, los mensajes exteriores, la unificación de datos y la selección lógica de respuestas, y, por fin: el significado último de las cosas (las preguntas de la filosofía), la metafísica.

Sí, por todas estas fases del estudio y del pensamiento he tenido que pasar para llegar a una simple conclusión:

No pocas veces, la imagen de nuestra imaginación nos juega malas trastadas y nos hace ver… ¡Lo que ya no somos! El Tiempo transcurre inexorable en una sola dirección, siempre hacia adelante y, los estragos que a su paso produce en las cosas y en los seres vivos… son irreversibles.

Cada cual ve lo que su imaginación le dice que refleja el espejo

“No somos la imagen de nadie” y, simplemente, como seres que evolucionamos, sin que nos demos cuenta, mutamos y nos adaptamos al medio cambiante y, mientras eso ocurre, llegan mensajes que no comprendemos a la primera. No, no exagero, dentro de esa imagen de frágil físico y de escasa capacidad para poder dar respuesta a ciertas preguntas, en realidad, se esconden cualidades y potenciales que, no sabemos ni podemos medir. En realidad, somos una compleja estructura de pensamientos que puede llegar…muy lejos.

Dentro de nuestro ser están todas las respuestas y solo necesitamos tiempo para encontrarlas. Nuestra mente, es la energía del Universo, aún no sabemos utilizarla y pasaran, posiblemente, millones de años hasta que estemos preparados para saber lo que en realidad, es la conciencia.

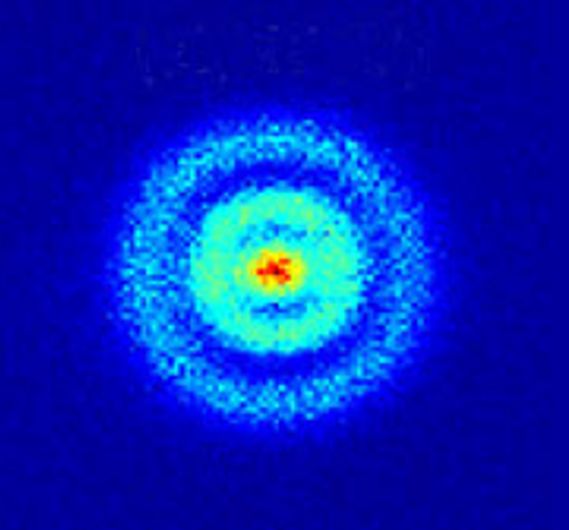

Nuestra Mente es capaz de dilucidar las historias que están inmersas en cada una de estas nebulosas planetarias con sus estrellas enanas blancas en el centro radiando en el ultravioleta. La imagen nos dice lo que antes fue, lo que pasó, por qué pasó y como se llegó a esta situación (la memoria de la materia).

Mientras eso llega, algunos curiosos como yo, con más voluntad que conocimientos, tratan de especular con ideas y conceptos que nos puedan dar alguna luz sobre tan complicado problema.

Nuestra mente es una maravilla de la Naturaleza, algo tan grande que, a pesar de los muchos avances y conocimientos alcanzados, no podemos explicar… aún.

Está claro que, como me ha comentado un amigo, la materia tiene memoria y, es precisamente esa memoria, la que hace posible el avance de nuestros conocimientos a través de la mente que, sin duda, está directamente conectada con el resto del Universo y las fuerzas que lo gobiernan que son las que hacen posible su funcionamiento tal como acontece.

La curiosidad y la sabiduría, esas gotas del transcurrir del tiempo que salpican el río de la vida a través de la experiencia y nos hace saber… ¡Algunas cosas!

Pero nada es tan sencillo ni podemos hablar de lo sensorial sin tener en cuenta el plano más simple y cotidiano que está referido a la materia, a nuestro cuerpo, las sensaciones, las experiencias vivídas, lo que aprendemos, el estudio y la profundqa observación que nos lleva de la mano de la curiosidad hasta la fuente de la que mana el agua de la sabiduría.

Entender las claves que explican el devenir de la vida sobre este planeta, con la idea en el horizonte de aspiraciones intelectuales a que nos aboca la conciencia del SER, no resulta fácil, la complejidad de la empresa exige tener en cuenta múltiples factores que no siempre estamos preparados para comprender, y, sobre todo, debemos ser muy conscientes de que formamos parte de un Universo inmenso, y, estamos supeditamos a las fuerzas que lo rigen. Lo mejor para hacer nuestras vidas más fáciles, es tratar de comprender la Naturaleza de ese Universo nuestro.

Sí, el Universo podría ser considerado como la mayor Obra de Arte que, a su vez, es capaz de generar otras Obras de Arte que, en alguna ocasión, dan mucho que pensar, ya que, el surgir de la vida partierndo del simple hidrógeno que evoluciona en las estrellas del cielo…es ¡Increíble! pero, sin embargo, nada más cierto hay.

¡La Vida! Siempre me llamó la atención y elevó el grado de curiosidad ese gran misterio que llamamos ¡vida!, y, cada vez que he tenido la oportunidad, no me he perdido el poder aprender alguna cosa sobre ella. Ya os he contado en otras ocasiones mi experiencia con la eminente y privilegiada mente de…

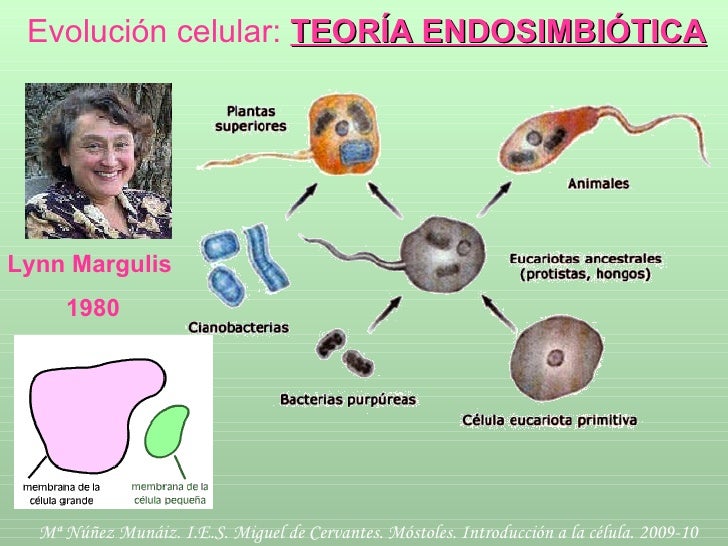

Lynn Margulis comenzó a explorar los caminos de la genética a partir de un libro escrito en el siglo XIX por Edmund B.Webs. En ese texto encontró reflexiones sobre la herencia citoplasmática y datos sobre las bacterias, entonces no muy consideradas en el estudio del origen de la vida.

Lynn Margulis fue una importante e influyente bióloga estadounidense. Además de ser una de las madres del evolucionismo, aportó notables conocimientos a la ciencia, como por ejemplo, su teoría de la aparición de las células eucariotas, o la de la simbiogénesis, por nombrar solo algunas.

La doctora Margulis fue profesora del Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusselts (Estados Unidos) relacionó el papel de las bacterias con la microbiología, una ciencia surgida de la medicina, de la salud pública y del procedimiento seguido para procesar los alimentos. De ahí saltó al estudio del tema que ocupa su curso magistral: Contribución de los microbios a la evolución.

El pequeño Monasterio franciscano de La Rábida en Huelva, dónde Colón fue acogido por los frailes franciscanos y se fraguó el viaje a Las Américas.Allí moraba el confesor de la reina Isabel que se encargo de trasladar los sueños de Colón a ésta y, la empresa, se hizo posible con la ayuda de los Hermanos Pinzones, marineros de Palos de la Frontera en Huelva.

Los visitantes del Monasterio pueden ver algunas obras referentes

Junto al Monasterio se levanta un enorme obelisco que fue construido en conmemoración del cuarto centenario del nuevo continente y, en su interior, como podeis ver arriba, existen obras pictóricas conmemorativas de la gesta que pintó Daniel Vazquez Díaz. El monasterio tipológicamente pertenece al Gótico-Mudéjar incorporado a la Rábida desde el período Almohade.

La iglesia-Santuario es de dimensiones pequeñas y estructura compacta posee una sola nave y un hermoso artesonado de influencia mudéjar que cubre la bóveda primitiva. El ábside posee arcos apuntados. En las paredes conserva pinturas de Juan de Dios realizadas en el Siglo XVIII que tratan temas de la vida de San Francisco.

El claustro del Monasterio de la Rábida es pequeño y sigue el modelo de San Isidoro y Guadalupe: estilo mudéjar. Se amplió en el siglo XVII con un cuerpo superior y se le incorporaron almenas como protección de invasiones.

Tiene en sus paredes frescos del siglo XV que han sido restauradas. El claustro estuvo punto de desaparecer en 1855 por la desamortización, y salvado el conjunto por el Gobernador Alonso. Es uno de los monumentos mas importantes y significativos en la historia de España y de América, fue declarado primer monumento histórico de los pueblos Hispanos y en 1856 fue declarado el tercer monumento nacional y patrimonio de la humanidad.

Se trata de una historia que se aleja en el pasado hasta 3.500 millones de años en el curso de la vida sobre la superficie de nuestro planeta: La Tierra. Margulis, nos contaba su teoría de la Endiosimbiosis y de la importancia que los microbios tenían para nosotros. Hemos vivido con ellos en comunidad y armonía durante cientos de miles de años.

Me desvío del tema. Muy cerca del entorno, junto al Monasterio, está la Sede de la Universidad Internacional Iberoamericana de La Rábida, en la que, se imparten Cursos de verano y se acogen a grandes personalidades en los distintos campos del saber que dan conferencias muy apreciadas. Aquí, en el pasado no muy lejano, tuve la suerte de asistir a una de Lynn Margulis y pude hablar con ella que respondío a mis preguntas con amabilidad y sabiduría.

Ella centraba el curso en la enorme importancia que tenían los microbios para nosotros, no siempre bien valorados. Los microbios pueden ser definidos como organismos que no podemos ver a simple vista y, la cultura popular dice que tan sólo sirven de agentes para canalizar enfermedades, pero esa apreciación conlleva un error muy serio. Por ejemplo: el 10% del peso del cuerpo humano en seco está compuesto por microbios, sin los cuales no podemos vivir ni siquiera un día. Ellos asumen tareas tan importantes como la de generar el oxígeno del aire que precisamos para respirar. Además, tienen un papel fundamental en la evolución de la vida: todos los seres vivos considerados simples –animales, plantas, hongos, etc.- están hechos de microbios en combinación simbiótica con otros organismos. Se trata de una historia que se aleja en el pasado hasta 3.500 millones de años en el curso de la vida sobre la superficie de nuestro planeta: La Tierra.

Los conceptos que maneja y esgrime la doctora en genética, están encuadrados en una visión totalmente contradictoria con la religión y otros muchos conceptos culturales.

Pregunté a la doctora Margulis si la mala imagen de los microbios nacía de un estudio deficiente de la microbiología, o si simplemente surgía a partir de tópicos sin fundamentos. Su contestación fue:

Los virus infecciosos nada tienen que ver con las bacterias que, en simbiosis, conviven con nosotros

“La asociación de esos pequeños organismos con aspectos negativos se explica por el origen de su estudio científico, que siempre estuvo relacionado con descubrimientos ligados a la investigación en torno a enfermedades. Junto a esta idea, lo cierto es que pensamos en formas ideales que corresponden al esquema platónico de hace casi 30 siglos, cuando en realidad no existen tales ideas sino organismos que interaccionan con el medio ambiente en el que se encuentran. Esta colaboración recibe el nombre de ecología. De hecho, el concepto de independencia no tiene sentido en este campo: al margen de los microbios moriríamos inmediatamente”.

Nos creemos lo contrario pero, siempre seremos aprendices, no tenemos tiempo para más

Aquel día, como casi todos los días de mi vida, aprendí cosas nuevas y muy interesantes que me confirmaron que nuestras vidas, podrían ser cualquier cosa, menos simples. Es tal el nivel de complejidad implicado que, precisamente por eso, no somos capaces de explicarla al completo, solo vamos dominando parcelas limitadas que, algún día, al ser unidas, nos darán las respuesta.

En fin amigos, que como habreis podido deducir, aunque nuestras limitaciones nos impongan barreras, no debemos rendirnos ante ninguna de ellas y, si persistimos, finalmente encontraremos el camino de pasarlas para poder ir un poco más allá. Era Jhon Wheeler el que nos decía: “Vivímos en una isla rodeada por un mar de ignorancia. Pero, cada nuevo conocimiento que adquirimos, hace la isla mayor, y, la ignorancia decrece en nesa pequeña proporción”

Claro que, si los conocimientos que vamos adquiriendo son continuados… Finalmente, ¿podríamos secar ese mar de ignorancia?

Pero, ¿que tiene todo esto que ver con el título del trabajo? Bueno, lo único que puedo decir es que, nosotros… ¡También somos universo!

emilio silvera

Jun

6

Pero…, ¿comprender la Naturaleza? ¿Podremos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Conocer la Naturaleza ~

Clasificado en Conocer la Naturaleza ~

Comments (0)

Comments (0)

No siempre podemos dar una explicación cierta de lo que podemos captar con nuestros modernos aparatos tecnológicos que nos traen los más dispares y exóticos objetos y sucesos del espacio “infinito”. Lo cierto es que hemos avanzado y podemos dar alguna que otra explicación (muchas veces aproximada) de lo que ocurre ahí fuera. Sin embargo, hay muchas cosas que se nos escapan y de las que no podemos dar explicación alguna. Las preguntas son más abundantes que las respuestas.

Tratando de saber, nos sumergimos en los complejos laberintos de las matemáticas, esas estructuras numéricas que el hombre ha sabido inventar para buscar respuestas de lo que no sabe y, partiendo de lineas finitas de puntos relacionados por reglas, pasando por las geometrías, sistemas de recuento como la aritmética de los números enteros, más tarde fracciones, luego decimales y otras estructuras más complejas y grupos y así, sucesivamente y avanzando y subiendo indefinidamente, en una escala ascendente de complejidad que nos ha llevado a matemáticas topológicas cuya inmensa complejidad ponen de punta los pelos de las cejas de los físicos y, todo ello, para buscar una respuesta que no logramos alcanzar.

Y, mientras tanto, el tiempo transcurre inexorable sin que nunca nuestra búsqueda llegue a su fin

Hemos llegado a poder conocer el significado de inmensas y diminutas estructuras que son creadas en el Universo sin cesar. Unas llegan y otras se van, siempre, acompañadas por un tiempo sin fin. Nosotros que tratamos de comprender todo eso, buscamos el significado más profundo de todas esas estructuras y, a veces, nos preguntamos cuál de esas estructuras puede describir de una forma completa cómo pudieron surgir los seres conscientes que ahora, tratan de buscar esas respuestas que, tan lejos están para ellos que, en realidad, parecen inalcanzables y, sin embargo…

No importa la dimensión de un objeto, siempre estará formado por pequeñas partículas

Hemos podido llegar a tomar axiomas de algunos sistemas lógicos, y luego desarrollamos poco a poco todas las “verdades” que pueden ser deducidas a partir de ellos, utilizando las reglas de deducción prescritas, podemos llegar a vislumbrar una gran madeja de verdades lógicas extendidas ante nosotros. Si esa madeja de verdad nos lleva finalmente a estructuras que puedan describir completamente eso que nosotros llamamos “consciencia”, entonces podríamos decir que “está viva”, en cierto sentido. Claro que, no sabemos en qué sentido lo estaría.

Al no poder llegar a comprender esas estructuras de las que hablamos, nuestra imaginación inagotable en la búsqueda de nuevos caminos que nos conduzcan hasta las respuestas, ha ideado algunas formas y maneras de profundizar y, una de ellas, es la de crear modelos y simulaciones por ordenador, por ejemplo, del proceso mediante el que se forman las estrellas y planetas. Esto es algo que los astrónomos se afanan en hacer. La formación de estrellas es demasiado complicada de entender con todo detalle si utilizamos sólo lápiz y papel y el cálculo humano directo. Se necesita una rápida solución por ordenador de las ecuaciones que la gobiernan.

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/HSFQEP4WJKKCLSKKFWJFKBE3HA.jpg)

Algunas de esas simulaciones son extraordinariamente precisas. describen cómo se forman las estrellas y generan descripciones de planetas que encajan muy estrechamente con las observaciones que hacemos a través de nuestros sofísticados telescopios. Algunos científicos emtusiastas, sugieren que vayamos más lejos e introduzcamos en el ordenador montones de información sobre bioquímica y geología de modo que podamos seguir las predicciones del ordenador sobre la temprana evolución química de un planeta y su atmósfera. Cuando se hace esto los resultados son muy interesantes.

El ordenador describe la formación de moléculas autoreplicantes que empiezan a competir entre sí y a hacer cosas complicadas sobre la superficie joven del planeta. Aparecen hélices de ADN y empiezan a formar las bases de replicantes genéticos. La selección empieza a tener un impacto y los replicantes mejor adaptados se multiplican y mejoran rápidamente, extendiendo sus proyectos por toda la superficie habitable. El programa del ordenador sigue ejecutándose más y más tiempo. Finalmente, parece que algunas estructuras del programa están enviando señales a otras y almacenando información. Han desarrollado un sencillo código y lo que podríamos llamar una aritmética, que se basa en la simetría (octolateral) que poseen los replicantes más grandes. Los programadores están fascinados por este comportamiento, sin haber sospechado nunca que todo eso pudiera surgir de su programa original que ahora, parece haberse transformado, de tal manera que produce la sensación de que “tiene vida propia”.

Esta pequeña fantasía muestra de qué forma es concebible que el comportamiento que podríamos estimar consciente pudiera emerger de una simulación por ordenador. Pero si preguntamos dónde “está” este comportamiento consciente parece que nos vemos empujados a decir que vive en el programa. Es parte del software que se está ejecutando en la máquina. Consiste en una colección de deducciones muy complejas (“teoremas”) que se siguen de las reglas de partida que definen la lógica de la programación. Esta vida “existe” en el formalismo matemático.

En alguna parte he leído que:

“La ilusión de la creación libre de las propiedades de la situación y, por ello, de los fines de la acción, encuentra probablemente una aparente justificación en el círculo, característico de toda simulación condicional que pretende que el habitus sólo puede producir la respuesta objetivamente inscrita en su «fórmula» porque concede a la situación su eficacia de resorte, constituyendola según sus principios, es decir, haciéndola existir como cuestión pertinente por referencia a una manera particular de interrogar la realidad.”

Y, si eso es así (que lo es), nos podríamos preguntar: ¿Cómo estaremos seguros de las respuestas que obtenemos de programas que realizan las funciones determinadas por las instrucciones que nosotros mismos le hemos dado? Como nosotros no somos infalibles, es lógico pensar que, todo esto nos lleva a obtener respuestas incompletas pero que, cada vez, se acercan más a la realidad.

Pensando en todo esto, caigo en la cuenta de que hay cosas que no podemos explicar. Por ejemplo: Debido a su falta de voluntad para esforzarse con la misma intensidad en el estudio de los clásicos que en el de la ciencia y las matemáticas, Turing suspendió sus exámenes finales varias veces y tuvo que ingresar en la escuela universitaria que eligió en segundo lugar, King’s College, Universidad de Cambridge, en vez de en la que era su primera elección, Trinity. Recibió las enseñanzas de Godfrey Harold Hardy (¿os acordais, aquel que ayudo a Ramanujan?), un respetado matemático que ocupó la cátedra Sadleirian en Cambridge y que posteriormente fue responsable de un centro de estudios e investigaciones matemáticas de 1931 a 1934.

En 1935 Turing fue nombrado profesor del King’s College. En su memorable estudio “Los números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem” (publicado en 1936), Turing reformuló los resultados obtenidos por Kurt Gödel en 1931 sobre los límites de la demostrabilidad y la computación, sustituyendo al lenguaje formal universal descrito por Gödel por lo que hoy se conoce como Máquina de Turing, unos dispositivos formales y simples. Demostró que dicha máquina era capaz de implementar cualquier problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo.

Las máquinas de Turing siguen siendo el objeto central de estudio en la teoría de la computación. Turing trabajó desde 1952 hasta que falleció en 1954 en la biología matemática, concretamente en la morfogénesis. Publicó un trabajo sobre esta materia titulado “Fundamentos Químicos de la Morfogénesis” en 1952. Su principal interés era comprender la filotaxis de Fibonacci, es decir, la existencia de los números de Fibonacci en las estructuras vegetales. Utilizó ecuaciones de reacción-difusión que actualmente son cruciales en el campo de la formación de patrones.

Controlar los pensamientos y sensaciones…

Parece increíble como a veces, no podemos controlar los pensamientos y, comienzas a realizar un trabajo que toma sus propios derroteros a medida que avanzas y te llegan nuevas ideas que son producto de los temas que tratas de estructurar. Así, nuestras mentes, como la máquina simuladora de la creación de estrellas, o, del comportamiento de las moléculas en esos mundos imaginados, toman unos derroteros que no siempre podemos explicar. ¿Cómo llegué a Turing?

La complejidad de nuestro propio Yo, del cerebro que nos rige,,, ¿La comprenderemos alguna vez?

¡Sabemos tan poco de nosotros mismos! Y, sin embargo, nada nos arredra y buscamos esas respuestas a preguntas que nadie ha sabido contestar como, por ejemplo: ¿Qué es la consciencia? ¿Qué es el Tiempo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Estamos solos en el inmenso Universo?

emilio silvera

Jun

6

¿Otros mundos? ¿Otras formas de vida?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en a otros mundos ~

Clasificado en a otros mundos ~

Comments (0)

Comments (0)

CIENCIA-ABC

Fotograma del vídeo «Los lugares favoritos de Stephen Hawking» – Curiosity Stream

La hipótesis más terrible de por qué nunca hemos visto extraterrestres

Un físico ruso piensa que nuestro destino es «incluso peor que la extinción»: nosotros mismos podríamos ser los futuros destructores de otras civilizaciones alienígenas

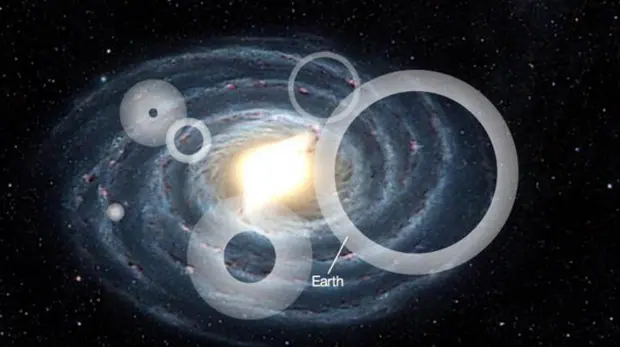

El Universo es tan increíblemente grande que cuesta trabajo pensar que en él no haya un enorme número de planetas habitados. Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos conseguido encontrar hasta ahora ninguna forma de vida fuera de la Tierra. ¿Dónde está, entonces, todo el mundo?

La idea no es nueva, y constituye el núcleo central de la conocida paradoja de Fermi, que se refiere a la desconcertante anomalía científica de que a pesar de que existen cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y muchísimas más en los billones de galaxias que forman el Universo, nunca hemos encontrado señal alguna de otras civilizaciones inteligentes.

Las soluciones a este «misterio», algunas de ellas realmente pintorescas, son un reflejo de la preocupación que este tema suscita entre los científicos, que desde hace varias generaciones intentan hallar una explicación lógica para tanto silencio. Entre ellas, que los supuestos alienígenas podrían estar hibernando, o que alguna fuerza misteriosa está impidiendo que las civilizaciones prosperen… o, sencillamente, que están ahí pero no quieren saber nada de nosotros.

Un futuro peor que la extinción

Ahora, el físico teórico Alexander Berezin, de la Universidad Nacional de Tecnología Electrónica de Rusia (MIET), ha propuesto su propia explicación para nuestra aparente soledad en el Universo. Una idea ciertamente terrible que, basándose en la paradoja de Fermi, él mismo ha bautizado como «el primero en entrar, el último en salir».

En un artículo recién publicado en arXiv.org, Berezin afirma que la citada paradoja tiene «una solución trivial que no requiere de suposiciones controvertidas», aunque puede resultar «difícil de aceptar, ya que predice para nuestra propia civilización un futuro que es incluso peor que la extinción».

Tal y como lo ve Berezin, la mayoría de las soluciones de la paradoja de Fermi propuestas hasta ahora definen la posible vida extraterrestre de una forma demasiado limitada. «La naturaleza específica de las civilizaciones que surgen en las estrellas -afirma- no debería de importarnos».

De hecho, «podría tratarse de organismos biológicos como nosotros, o de Inteligencias Artificiales que se rebelaron contra sus creadores, o incluso de mentes a escala planetaria, como las que describió Stanislaw Lem en Solaris». El hecho es que, por ahora, no hemos sido capaces de detectar en el cosmos ninguna de esas cosas.

El «Parámetro A»

Para Berezin, el único parámetro que realmente debería preocuparnos es el umbral físico en que nosotros podríamos observar su existencia. «La única variable que podemos medir objetivamente -escribe el científico- es la probabilidad de que la vida pueda ser detectable desde el espacio exterior dentro de una cierta distancia de la Tierra». Berezin se refiere a esa probabilidad como «Parámetro A».

De este modo, si una civilización alienígena no logra llegar de alguna forma al Parámetro A, ya sea desarrollando naves interestelares, transmitiendo mensajes espaciales o por cualquier otro medio, nunca podremos verla, aunque exista.

Pero la solución «Primero en entrar, último en salir» de Berezin propone un escenario mucho más sombrío. «Qué pasaría -se pregunta el físico en su artículo- si resultara que la primera forma de vida que alcance la capacidad de viaje interestelar se dedicara, necesariamente, a erradicar a toda su competencia para alimentar su propia expansión?».

Para Berezin, esto no significa necesariamente que una civilización altamente desarrollada se dedique a borrar conscientemente otras formas de vida, sino que podría ser que ni siquiera se den cuenta de ello, «del mismo modo que un equipo de construcción destruye un hormiguero para construir un edificio».

¿Significa esto que nosotros somos las «hormigas» y la razón por la que no hemos encontrado extraterrestres es, sencillamente, porque nuestra civilización no ha sido involuntariamente destruida por alguna forma de vida inimaginablemente superior?

No. La respuesta, para Berezin es que probablemente nosotros no seamos las hormigas, sino los futuros destructores de todos esos mundos que llevamos tanto tiempo buscando. «Asumiendo que esta hipótesis es correcta -escribe Berezin- ¿qué significado tiene para nuestro futuro? La única respuesta posible es invocar el principio antrópico. Seremos los primeros en llegar a la etapa interestelar, y muy probablemente seremos los últimos en irnos».

Los destructores de mundos

El autor insiste en que nuestro triste papel de «destructores de mundos» no debe por fuerza ser intencionado, sino que podría funcionar de forma involuntaria, como un sistema sin restricciones y que escapa de cualquier intento individual de controlarlo.

Berezin ofrece varios ejemplos para ilustrar esta clase de sistemas. Uno es la economía de libre mercado y otro, incluso más cruel, sería una Inteligencia Artificial (IA) que no tuviera restricción alguna a la hora de seguir creciendo.

«Una IA descontrolada -afirma Berezin en su artículo- podría, en potencia, poblar todo nuestro supercúmulo galáctico con copias de sí misma, convirtiendo cada sistema solar en una supercomputadora, y no serviría de nada preguntarle por qué está haciendo eso. Lo único importante es que puede».

Se trata, sin duda de una perspectiva bastante aterradora: básicamente, nosotros podríamos ser los ganadores de una carrera mortal en la que ni siquiera sabíamos que estábamos compitiendo.

El propio Berezin asegura que espera que su idea no resulte ser cierta, y que la realidad sea, como opinan otros científicos, mucho más benévola. De otro modo, nunca podríamos entrar en contacto con nadie, porque iriamos destruyendo todas las civilizaciones menos avanzadas que se fueran cruzando en nuestro camino…

Jun

5

El vacío superconducto – La máquina de Higgs-Kibble

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (11)

Comments (11)

El vacío superconductor – La máquina de Higgs-Kibble II

Lo único que no resulta ser lo mismo cuando se mira a través del microscopio (o, en la jerga de la física teórica, cuando se realiza una transformación de escala) es la masa de la partícula. Esto se debe a que el alcance de la fuerza parece mayor a través del microscopìo y, por lo tanto, la masa de la partícula parece ser menor. Nótese que esta situación es la opuesta a la que se presenta en vida corriente donde un grano de arena parece mayor -¿más pesado, por lo tanto?- cuando se observa con un microscopio.

Granos de arena vistos al microscopio

Una consecuencia de todo esto es que en una teoría de Yang-Mills el termino de masa parece desaparecer cuando se realiza una transformación de escala, lo que implica que a través del microscopio se recupera la invariancia gauge. Esto es lo que causa la dificultad con la que se enfrentó Veltman. ¿Se puede observar directamente el potencial vector de Yang-Mills? Parece que puede observa4rse en el mundo de las cosas grandes, pero no en el mundo de lo pequeño. Esto es una contradicción y es una raz´`on por la que ese esquema nunca ha podido funcionar adecuadamente.

En 2009, la empresa canadiense D-Wave Systems, conjuntamente con la NASA, desarrolló un ordenador cuántico de 128 cubits. Rainer contiene 128 dispositivos físicos (pequeños aros de metal niobidio) que a muy baja temperatura actúan como sistemas cuánticos con dos niveles (es decir, cubits) como consecuencia de la superconductividad.

¡Había una salida! Pero ésta procede de una rama muy diferente de la física teórica, la física de los metales a muy bajas temperaturas. A esas temperaturas, los “fenómenos cuánticos” dan lugar a efectos muy sorprendentes, que se describen con teorías cuánticas de campos, exactamente iguales a las que se utilizan en la física de partículas elementales. La física de partículas elementales no tienen nada que ver con la física de bajas temperaturas, pero las matemáticas son muy parecidas.

La primera imagen del átomo de Hidrógeno

En algunos materiales, el “campo” que se hace importante a temperaturas muy bajas podría ser el que describe cómo los átomos oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio, o el que describe a los electrones en este tipo de material. A temperaturas muy baja nos encontramos con los “cuantos” de esos campos. Por ejemplo, el “fonón” es el cuanto del sonido. Su comportamiento recuerda al fotón, el cuanto de la luz, salvo que los números son muy diferentes: los fonones se propagan con la velocidad del sonido, a cientos o quizá miles de metros por segundo, y los fotones lo hacen a la velocidad de la luz que es de 300.000 km/s, ¡aproximadamente un millón de veces más deprisa! Las partículas elementales en las que estamos interesados generalmente tienen velocidades cercanas a las de la luz.

El fonon es la partícula elemental del sonido, como el foton lo es en la luz...

Uno de los “fenómenos cuánticos” más espectaculares que tienen lugar en los materiales muy fríos es la llamada sup-erconductividad, fenómeno consistente en el hecho de que la resistencia que presenta ese material al paso de la corriente eléctrica se hace cero. Una de las consecuencias de ese estado es que el material no admite la más mínima diferencia de potencial eléctrico, porque ésta sería inmediatamente neutralizada por una corriente eléctrica “ideal”. El material tampoco admite la presencia de campos magnéticos porque, de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, la creación del campo magnético está asociada con una corriente eléctrica inducida, que al no encontrar resistencia neutralizaría completamente el campo magnético. Por lo tanto, en el interior de un superconductor no se puede crear ni un campo electrónico ni magnético. Esta situación sólo cambia si las corrientes inducidas son muy elevadas, como ocurre cuando se somete el superconductor a los campos de imanes muy potentes y que perturban el material. No siendo capaz de resistir una fuerza tan brutal, pierde la súper-conductividad y se rinde permitiendo la existencia de un campo magnético en su interior.

¿Pero, qué tiene que ver un superconductor con las partículas elementales? Bien, un material superconductor se puede entender como un sistema en el cual el campo electromagnético es un campo de muy corto alcance. Está siendo apantallado y, sin embargo, es un campo de Maxwell, un campo gauge. ¡Esto es lo que hace interesante un superconductor para alguien que quiera describir la interacción débil entre partículas como una teoría gauge! ¡Qué característica tan bella de la física teórica! Se pueden comparar dos mundos completamente diferentes simplemente porque obedecen a las mismas ecuaciones matemáticas.

¿Cómo funciona un superconductor? La verdadera causa de este fenómeno peculiar la descubrieron John Bardeen, Leon N. Cooper y John R. Schrieffer por lo que recibieron el premio Nobel en 1972). Los electrones de un trozo sólido de material tienen que reunir al mismo tiempo dos condiciones especiales para dar lugar a la superconductividad: la primera es apareamiento y la segunda condensación de Bose.

“Apareamiento” significa que los electrones forman pares y actúan en pares, y los que producen la fuerza que mantiene los pares unidos son los fonones. En cada par, los electrones rotan alrededor de su propio eje, pero en direcciones opuestas, de manera que el par (llamado “par de Cooper”), en su conjunto, se comporta como si no tuviera rotación (“momento angular”). Así, un par de Cooper se comporta como una “partícula” con espín 0 y carga eléctrica.

La “condensación de Bose” es un fenómeno típicamente mecánico-cuántico. Sólo se aplica a partículas con espín entero (bosones). Al igual que los lemmings, los bosones se agrupan juntos en el estado de menor energía posible, Recuérdese que a los bosones les gusta hacer a todos la misma cosa. En este estado todavía se puede mover, pero no pueden perder más energía y, en consecuencia, no sufren ninguna resistencia a su movimiento. Los pares de Cooper se mueven libremente, de manera que pueden crear corrientes eléctricas que no encuentran ninguna resistencia. Un fenómeno parecido tiene lugar en el helio líquido a muy bajas temperaturas. Aquí los átomos de helio forman una condensación de Bose y el líquido que forman puede fluir a través de los agujeros más pequeños sin la más mínima resistencia.

Condensado de Bose-Einstein

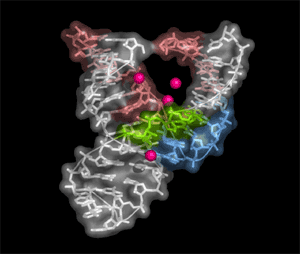

Como los electrones por separado tienen espín ⅟₂ no pueden sufrir una condensación de Bose. Las partículas cuyo espín es igual a un entero más un medio (fermiones) tienen que estar en estados cuánticos diferentes debido al principio de exclusión de Pauli. Esta es la razón por la que la superconductividad sólo se puede producir cuando se forman pares. Sí, comprendo que estas afirmaciones le sugerirán varias preguntas y me disculpo por adelantado, pero de nuevo he traducido fórmulas a palabras, lo que implica que el razonamiento pueda parecer poco satisfactorio. ¡Simplemente tome esto como una cierta “lógica cuántica” difícil de manejar! Fueron el belga François Englert, el americano Robert Brout y el inglés Peter Higgs los que descubrieron que la superconductividad podría ser importante para las partículas elementales. Propusieron un modelo de partículas elementales en el cual partículas eléctricamente cargadas, sin espín, sufrían una condensación de Bose. Esta vez, sin embargo, la condensación no tenía lugar en el interior de la materia sino el vacío. Las fuerzas entre las partículas tenían que ser elegidas de tal manera que se ahorrara más energía llenando el vacío de estas partículas que dejándolo vacío. Estas partículas no son directamente observables, pero podríamos sentir el estado, en cuyo espacio y tiempo están moviéndose las partículas de Higgs (como se las conoce ahora) con la mínima energía posible, como si el espacio tiempo estuviera completamente vacío.

Haber encontrado el bosón de Higgs puede resolver el misterio de la composición de masa de todos los objetos. Esta masa está presente en las partículas subatómicas y sin ellas la materia sólida no podría existir. El bosón de Higgs está relacionado a un campo energético, que se llama el campo de Higgs, el mismo que está presente en todo el universo de igual forma como el agua inunda una piscina. Es formando parte de ese campo, que las diversas partículas, como los protones, neutrones, electrones y otras, adquieren su masa. Las partículas más pequeñas encuentran menos dificultades para desplazarse, y las más grandes lo hacen con mayor dificultad. De todas las maneras, quedan muchas por explicar. Fandila nos prguntaba que,dónde adquiere su masa el mismo Bosón de Higgs?

Las partículas de Higgs son los cuantos del “campo de Higgs”. Una característica de este campo es que su energía es mínima cuando el campo tiene una cierta intensidad, y no cuando es nulo. Lo que observamos como espacio vacío no es más que la configuración de campo con la menor energía posible. Si pasamos de la jerga de campos a la de partículas, esto significa que el espacio vacío está realmente lleno de partículas de Higgs que han sufrido una condensación Bose”.

Este espacio vacío tiene muchas propiedades en común con el interior de un superconductor. El campo electromagnético aquí también es de corto alcance. Esto está directamente relacionado con el hecho de que, en tal mundo, el fotón tiene una cierta masa en reposo.

Y aún tenemos una simetría gauge completa, es decir, la invariancia gauge no se viola en ningún sitio. Y así, sabemos cómo transformar un fotón en una partícula “con masa” sin violar la invariancia gauge. Todo lo que tenemos que hacer es añadir estas partículas de Higgs a nuestras ecuaciones.

La razón por la que el efecto de invariancia gauge en las propiedades del fotón es tan diferente ahora es que las ecuaciones están completamente alteradas por la presencia del campo de Higgs en nuestro estado vacío. A veces se dice que “el estado vacío rompe la simetría espontáneamente”. Esto no es realmente correcto, pero el fenómeno está muy relacionado con otras situaciones en las que se produce espontáneamente una rotura de simetría.

Higgs sólo consideró campos electromagnéticos “ordinarios”, pero, desde luego, sabemos que el fotón ordinario en un vacío auténtico no tiene masa en reposo. Fue Thomas Kibble el que propuso hacer una teoría de Yang-Mills superconductora de esta forma, simplemente añadiendo partículas sin espín, con carga de Yang-Mills en vez de carga ordinaria, y suponer que estas partículas podían experimentar una condensación de Bose. Entonces el alcance de las interacciones de Yang-Mills se reduce y los fotones de Yang-Mills se convierten en partículas con espín igual a 1 y masa distinta de cero.

La discontinuidad manifiesta junto con la invariancia de escala (autosemejanza), que presenta la energía de las fluctuaciones del vacío cuántico. Las consecuencias de la existencia del cuanto mínimo de acción fueron revolucionarios para la comprensión del vacío. Mientras la continuidad de la acción clásica suponía un vacío plano, estable y “realmente” vacío, la discontinuidad que supone el cuanto nos dibuja un vacío inestable, en continuo cambio y muy lejos de poder ser considerado plano en las distancias atómicas y menores. El vacío cuántico es de todo menos vacío, en él la energía nunca puede quedar estabilizada en valor cero, está fluctuando sobre ese valor, continuamente se están creando y aniquilando todo tipo de partículas, llamadas por eso virtuales, en las que el producto de su energía por el tiempo de su existencia efímera es menor que el cuanto de acción. Se llaman fluctuaciones cuánticas del vacío y son las responsables de que exista un campo que lo inunda todo llamado campo de punto cero.

Algunos físicos proponen una controvertida teoría en la que un extraño tipo de materia, el Singlet de Higgs, se movería hacia el pasado o el futuro en el LHC. ¡Qué imaginación! Claro que, puestos a imaginar…

Bien sabido es que mientras más profundizamos en el conocimiento de los secretos del mundo que nos rodea, más interrogantes y misterios sin resolver se nos muestran. Cada vez que abrimos una puerta, llegamos a una habitación que tiene otras muchas por abrir. Es la búsqueda incesante del hombre, su insoslayable afán por saber el por qué, el cómo y el cuándo de todas las cosas.

¿Estaremos entrando en una especie de locura?

Bueno…

Por su parte, el científico británico Peter Higgs, de 80 años, que dio su nombre a la llamada “partícula divina” en 1964, afirmó que cree que su Bosón seríaá hallado gracias al Gran Colisionador. “Creo que es bastante probable” dijo pocas horas después de que entrara en funcionamiento el gigantesco acelerador. Y, según parece, se está saliendo con la suya.

De todas las maneras, estaría bien saber, a ciencia cierta, cómo es el campo de Higgs del que toman la masa todas las partículas, y conocer, mediante que sistema se transfieren la masa, o, si cuando las partículas entran en el campo de Higgs e interracionan con él, es el efecto frenado el que les otorga la masa como nos dice nuestro amigo Ramón Marques en su teoría.

emilio silvera

Totales: 75.420.593

Totales: 75.420.593 Conectados: 76

Conectados: 76