Sep

20

Caos y complejidad, normalidad y sencillez: Las partes de un todo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (1)

Comments (1)

dos hemos oído hablar, con más o menos frecuencia, de “Sistemas Complejos”, aquí mismo en estas páginas, la palabra sale a relucir con cierta frecuencia y, no me extraña que “la palabreja” cree una barrera, dado que, que para muchas personas, “complejo” significa “complicado” y suponen automáticamente que, si un sistema es complicado, será difícil de comprender. La naturaleza posee una fuerte tendencia a estructurarse en forma de entes discretos excitables que interactúan y que se organizan en niveles jerárquicos de creciente complejidad, por ello, los sistemas complejos no son de ninguna manera casos raros ni curiosidades sino que dominan la estructura y función del universo.

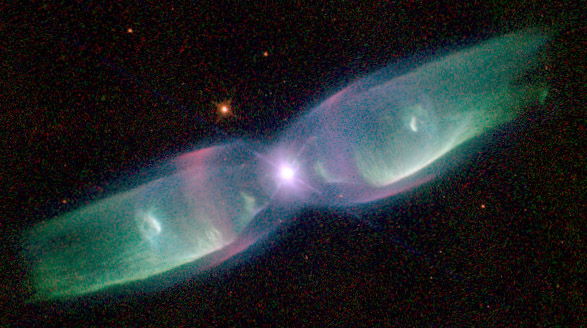

Claro que, no siempre ese temor a lo difícil y complicado, está justificado y, tal suposición no es, necesariamente correcta. En realidad, un sistema complejo es tan solo un sistema que está formado por varios componentes más sencillos que ejercem entre sí una interacción mutua que, naturalmente, tiene sus consecuencias. Si miramos la imagen de arriba, vemos una inmensa y hermosa Nebulosa que está formada por una serie de “cosas” sencillas como lo son el gas hidrógeno y el polvo interestelar entre otros y, en presencia de energías, la gravedad y otros parámetros, ahí ocurren cosas tales como, el nacimiento de estrellas y la aparición de mundos…entre otras.

Los grandes triunfos de la Ciencia se han logrado, en gran medida, descomponiendo los sistemas complejos en sus componentes simples, es decir, estudiar por partes lo que allí está presente (en caso necesario, como primera aproximación, dando el paso suplementario de pretender que todos los componentes son más sencillos de lo que son en realidad) para llegar a comprender el todo.

En el ejemplo clásico del éxito que ha logrado este planteamiento para conocer el mundo que nos rodea, buena parte de la química puede entenderse mediante un modelo en el que los componentes simples son átomos, y para eso importa poco de qué están formados los núcleos. Ascendiendo un nivel, las leyes que describen el comportamiento del dióxido de Carbono encerrado en una caja pueden entenderse pensando en unas moléculas más o menos esféricas que rebotan unas contra otras y contra las paredes de su contenedor, y poco importa que cada una de estas moléculas esté formada por un átomo de Carbono y dos de Oxígeno unidos entre sí. Ambos sistemas son complejos, en sentido científico, pero fáciles de entender

A veces en la vida nuestro mundo se oscurece, todo lo que nos rodea es dudoso y retorcido, oímos pasos que nos siguen, siempre han estado ahí, … No sabemos a quién pueden pertenecer y, a nuestro alrededor hay cosas que no podemos ver.

No siempre sabemos ver el mundo que nos rodea. El que miremos no significa que estemos viendo lo que realmente hay delante de nuestros ojos y, muchas veces, no son los ojos los únicos que pueden “ver” lo que hay más allá de lo que la vista puede alcanzar. Anoche, hasta una hora avanzada, estuve releyendo el Libro “Así de Simple” de John Gribbin, y, pareciéndome interesante os saqué un pequeño resumen del comienzo. Aquí os lo dejo.

El mundo que nos rodea parece ser un lugar complicado. Aunque hay algunas verdades sencillas que parecen eternas (las manzanas caen siempre hacia el suelo y no hacia el cielo; el Sol se levanta por el este, nunca por el oeste), nuestras vidas, a pesar de las modernas tecnologías, están todavía, con demasiada frecuencia, a merced de los complicados procesos que producen cambios drásticos y repentinos. La predicción del tiempo atmosférico tiene todavía más de arte adivinatorio que de ciencia; los terremotos y las erupciones volcánicas se producen de manera impredecible y aparentemente aleatorias; las fluctuaciones de la economía siguen ocasionando la bancarrota de muchos y la fortuna de unos pocos.

Sobre la posición de la salida del Sol

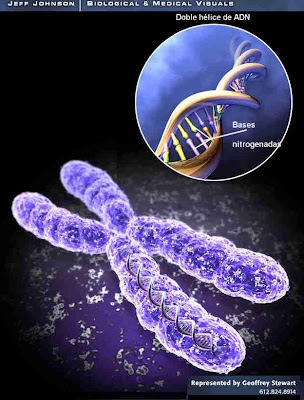

Desde la época de Galileo (más o menos, a comienzos del siglo XVII) la ciencia ha hecho progresos –enormes-, ignorando en gran medida estas complejidades y centrándose en cuestiones sencillas, intentando explicar por qué las manzanas caen al suelo y por qué el Sol se levanta por el este. Los avances fueron de hecho tan espectaculares que hacia mediados del siglo XX ya se había dado respuesta a todas las cuestiones sencillas. Conceptos tales como la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica explicaron el funcionamiento global del universo a escalas muy grandes y muy pequeñas respectivamente, mientras el descubrimiento de la estructura del ADN y el modo en que éste se copia de una generación a otra hizo que la propia vida, así como la evolución, parecieran sencillas a nivel molecular. Sin embargo, persistió la complejidad del mundo a nivel humano –al nivel de la vida-. La cuestión más interesante de todas, la que planteaba cómo la vida pudo haber surgido a partir de la materia inerte, siguió sin respuesta.

Un descubrimiento así no podía dejar al mundo indiferente. En unos años el mundo científico se puso al día y la revolución genética cambió los paradigmas establecidos. Mucha gente aún no está preparada para aceptar el comienzo de una era poderosa en la que el ser humano tiene un control de sí mismo mayor al habitual. Había nacido la Ingeniería genética.

No debe extrañarnos que sea precisamente a escala humana donde se den las características más complejas del universo. Las que se resisten más a rendirse ante los métodos tradicionales de la investigación científica. Realmente, es posible que seamos lo más complejo que existe en el universo. La razón es que, a escalas más reducidas, entidades tales como los átomos se comportan individualmente de un modo relativamente sencillo en sus interacciones mutuas, y que las cosas complicadas e interesantes surgen, cuando se unen muchos átomos de maneras complicadas e interesantes, para formar organismos tales como los seres humanos.

¿Qué pensamientos rondaran por esa cabecita?

Pero este proceso no puede continuar indefinidamente, ya que, si se unen cada vez más átomos, su masa total aumenta hasta tal punto que la Gravedad aplasta toda la estructura importante y la aniquila. Un átomo, o incluso una molécula tan simple como la del agua, es algo más sencillo que un ser humano, porque tiene poca estructura interna; una estrella, o el interior de un planeta, es también algo más sencillo que un ser humano porque la gravedad aplasta cualquier estructura hasta aniquilarla. Esta es la razón por la cual la ciencia puede decirnos más sobre el comportamiento de los átomos y el funcionamiento interno de las estrellas o los planetas que sobre el modo en que las personas nos comportamos.

Sí, hemos podido llegar a conocer lo que ocurre en el Sol, y sabemos de sus procesos interiores y exteriores, de las ráfagas de partículas que en sus épocas activas, nos envía continuamente hacía la superficie del planeta y, que no sólo provoca esas bonitas Auroras, sino que, su intensa radiación y magnetismo incide en todos los atilugios que tenemos para leer los datos de… ¡tántas cosas!

Cuando los problemas sencillos se rindieron ante el empuje de la investigación, fue algo natural que los científicos abordaran rompecabezas más complicados que iban asociados con sistemas complejos, para que por fin fuera posible comenzar a comprender el funcionamiento del mundo a una escala más humana compleja y, para ello, hubo que esperar hasta la década de 1960, que fue cuando aparecieron los poderosos y rápidos (para lo que se estilaba en aquella época) ordenadores electrónicos. Estos nuevos inventos empezaron a ser conocidos por un público más amplio entre mediados y finales de la década de 1980, primero con la publicación del libro, ahora convertido en un clásico, Order out of Chaos, de Ilya Prigogine e Isabelle Stergers, y luego, con Chaos, de James Gleick.

Las personas sencillas que, aunque tengan una educación aceptable, no están inmersas en el ámbito de la ciencia, cuando oyen hablar de Complejidad y Caos en esas áreas, sienten, de primeras, una especie de rechazo por aquello que (ellos creen) no van a comprender. Sin embargo, la cuestión no es tan difícil como a primera vista pudiera parecer, todo consiste en tener la posibilidad de que alguien, de manera “sencilla” (dentro de lo posible), nos explique las cosas dejando a un lado las matemáticas que, aunque describen de manera más amplia y pura aquellos conceptos que tratamos, también es verdad que, no siempre, están al alcance de todos. Un conocimiento básico de las cosas más complicadas, es posible. También la relatividad general y la mecánica cuántica, se consideraron, cuando eran nuevas, como unas ideas demasiado difíciles para que cualquiera las entendiera, salvo los expertos –pero ambas se basan en conceptos sencillos que son inteligibles para cualquier persona lega en la materia, siempre que esté dispuesta a aceptar su parte matemática con los ojos cerrados-. E la misma manera, el Caos y la Complejidad, también pueden ser entendidos y, si tenemos la suerte de tener un buen interlocutor que nos sepa explicar, aquellos conceptos básicos sobre los que se asientan tanto el Caos como la Complejidad, veremos maravillados como, de manera natural, la luz se hace en nosotros y podemos entender lo que antes nos parecía inalcanzable.

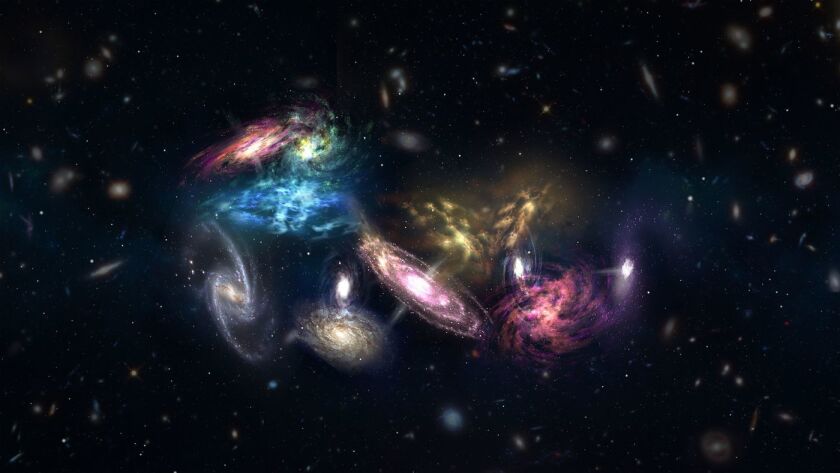

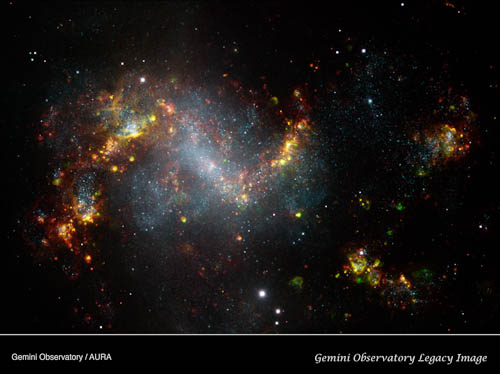

Se cree que las galaxias se han formado por la acumulación gravitacional de gas, algún tiempo después de la época de la recombinación. Las nubes de gas podrían haber comenzado a formar estrellas, quizás como resultado de las colisiones mutuas. El tipo de galaxia generado podría depender del ritmo al que el gas era transformado en estrellas, formándose las elípticas cuando el gas se convertía rápidamente en estrellas, y las espirales si la transformación de estrellas era lo suficientemente lenta como para permitir crecer de forma significativa un disco de gas.

Nubes moleculares en Orión que son los materiales primigenios para complejidades futuras

Las galaxias evolucionan al convertir progresivamente su gas remanente en estrellas, si bien no existe probablemente una evolución entre las diferentes tipos de la clasificación del conocido sistema de Hubble. No obstante, algunas galaxias elípticas pudieron haberse creado por la colisión y posterior fusión de dos galaxias espirales.

NGC 5426 y NGC 5427 son dos galaxias espirales de tamaños similares involucradas en una danza espectacular. No es seguro que esta interacción culmine en una colisión y a la larga en la fusión de las dos galaxias, aunque éstas ya han sido ya afectadas. Conocidas ambas con el nombre de Arp 271, su danza perdurará por decenas de millones de años, creando nuevas estrellas como resultado de la mutua atracción gravitacional entre las galaxias, un tirón observable en el borde de las estrellas que ya conectan a ambas. Ubicada a 90 millones de años-luz de distancia hacia la constelación de Virgo (la Virgen), el par Arp 271 tiene unos 130.000 años-luz de extensión. Fue descubierta originalmente en 1785 por William Herschel. Muy posiblemente nuestra Vía Láctea sufrirá una colisión similar en unos cinco mil millones de años más con la galaxia vecina Andrómeda, que ahora está ubicada a cerca de 2,6 millones de años-luz de la Vía Láctea.

Sí, mirando las imagenes nos da la sensación de que está por llegar cierto Caos y Complejidad a la región del universo en la que se sitúan las dos galaxias.

Tenemos que entender que, algunos sistemas (“sistema” no es más que una palabra de la jerga científica para asignar cualquier cosa, como un péndulo que oscila, o el sistema solar, o el agua que gotea de un grifo) son muy sensibles a sus condiciones de partida, de tal modo que una diferencia mínima en el “impulso” inicial que les damos ocasiona una gran diferencia en cómo van a acabar, y existe una retroalimentación, de manera que lo que un sistema hace afecta a su propio comportamiento. Así, a primera vista, parece que la guía es sencilla y, nos puede parecer mentira que así sea. Sin embargo, esa es la premisa que debemos tener en cuenta. Nos podríamos preguntar: ¿Es realmente verdad, que todo este asunto del Caos y de la Complejidad se basaba en dos ideas sencillas –la sensibilidad de un sistema a sus condiciones de partida, y la retroalimentación-¿ La respuesta es que sí.

La mayor parte de los objetos que pueden verse en el cielo nocturno son estrellas, unos pocos centenares son visibles a simple vista. Una estrella es una bola caliente principalmente compuesta por hidrógeno gaseoso. El Sol es un ejemplo de una estrella típica y común. La gravedad impide que el gas se evapore en el espacio y la presión, debida a la alta temperatura de la estrella, y la densidad impiden que la bola encoja. En el corazón de la estrella, la temperatura y la densidad son lo suficientemente altas para sustentar a las reacciones de fusión nuclear, y la energía, producida por estas reacciones, hace su camino a la superficie y la irradia al espacio en forma de calor y luz. Cuando se agota el combustible de las reacciones de fusión, la estructura de la estrella cambia. El proceso de producir elementos, cada vez más pesados, a partir de los más livianos y de ajustar la estructura interna para balancear gravedad y presión, es llamado evolución estelar.

La mayor parte de los objetos que pueden verse en el cielo nocturno son estrellas, unos pocos centenares son visibles a simple vista. Una estrella es una bola caliente principalmente compuesta por hidrógeno gaseoso. El Sol es un ejemplo de una estrella típica y común. La gravedad impide que el gas se evapore en el espacio y la presión, debida a la alta temperatura de la estrella, y la densidad impiden que la bola encoja. En el corazón de la estrella, la temperatura y la densidad son lo suficientemente altas para sustentar a las reacciones de fusión nuclear, y la energía, producida por estas reacciones, hace su camino a la superficie y la irradia al espacio en forma de calor y luz. Cuando se agota el combustible de las reacciones de fusión, la estructura de la estrella cambia. El proceso de producir elementos, cada vez más pesados, a partir de los más livianos y de ajustar la estructura interna para balancear gravedad y presión, es llamado evolución estelar.

Observar una estrella a través del telescopio permite conocer muchas de sus importantes propiedades. El color de una estrella es un indicador de su temperatura y ésta, a su vez, depende de una combinación entre la masa de la estrella y su fase evolutiva. Usualmente, las observaciones también permiten encontrar la luminosidad de la estrella o la tasa con la cual ella irradia energía, en forma de calor y luz.

Todas las estrellas visibles a simple vista forman parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es un sistema compuesto por unos cien mil millones de estrellas, junto con una considerable cantidad de material interestelar. La galaxia tiene forma de un disco chato sumergido en un halo débil y esférico. La gravedad impide que las estrellas se escapen y, sus movimientos, hacen que el sistema no colapse. La Vía Láctea no posee un límite definido, la distribución de las estrellas decrece gradualmente con distancias crecientes del centro. El SDSS detecta estrellas más de un millón de veces más débiles que las que podemos ver a simple vista, lo suficientemente lejos para ver la estructura de la Vía Láctea.

De algún modo, esto es como decir que “todo lo que hay” sobre la teoría especial de la relatividad es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Sin embargo, la complejidad de la estructura que se levanta sobre este hecho sencillo resulta asombrosa y requiere algunos conocimientos matemáticos para poder apreciarla plenamente. Claro que, eso no quita para que, un buen comunicador le pueda transmitir a otras personas mediante explicaciones sencillas lo esencial de la relatividad especial y general y también, sobre la esencia de la mecánica cuántica, y, de la misma manera, podríamos hablar del Caos y de la Complejidad. Debemos ser conscientes de que, el Caos, puede surgir a partir del Orden y que, la Complejidad, siempre llega a través de la sencillez de un comienzo. Podemos estar al borde del Caos y, de manera milagrosa ver que también a partir de él surge la normalidad y lo nuevo que no en pocas ocasiones pueden ser nuevas formas de vida. De la misma manera, las transformaciones de los elementos sencillos, bajo ciertas condiciones, llegan a adquirir una complejidad inusitada que, de alguna manera, es necesaria para que en este mundo que nos rodea, existan seres que como nosotros, sean el ejemplo más real y de más alto nivel que está presente en el Universo. Y, de la misma manera que nosotros estamos aquí, en un minúsculo sistema solar habitando un pequeño planeta que reúne todas las condiciones necesarias para la vida, de la misma forma digo, estarán poblados otros muchos planetas de otros muchos sistemas solares repartidos por nuestra Galaxia y por las otras que, a cientos de miles pululan por el Universo, y, todos esos seres “racionales”, se preguntaran las mismas cosas que nosotros y estarán interesados en descubrir los mismos misterios, los mismos secretos de la Naturaleza que, presintiendo que existen, tienen la intuición de que serán las respuestas esperadas para solucionar muchos de los problemas e inseguridades que ahora, en nuestro tiempo, nos aquejan.

Claro que, la mente nunca descansa. Acordaos de Aristarco de Samos que, en el siglo III a. C., ya anunció que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y, Copérnico, que se llevó el premio, no lo dijo hasta el año 1543. Esto nos viene a demostrar que, a pesar de la complejidad del mundo, lo realmente complejo está en nosotros, en nuestras mentes que, presienten lo que pueda ser, intuyen el por qué de las cosas, fabrican pensamientos que, mucho más rápidos que la luz, llegan a las galaxias lejanas y, con los ojos de la mente pueden, atisbar aquellas cosas de las que, en silencio, ha oído hablar a su intuición dentro de su mente siempre atenta a todo aquello que puede ser una novedad, una explicación, un descubrimiento.

Vista de la Tierra y el Sol de la órbita (la imagen de la tierra tomada de http://visibleearth.nasa.gov)

Ahora estamos centrados en el futuro aquí en la Tierra pero, sin dejar de la mano ese futuro que nos espera en el espacio exterior. Es pronto aún para que el hombre vaya a las estrellas pero, algún día, ese será su destino y, desde ya, debe ir preparándose para esa aventura que sólo está a la espera de tener los medios tecnológicos necesarios para hacerla posible. Mientras tanto, jugamos con las sondas espaciales que enviamos a planetas vecinos para que, nos vayan informando de lo que están hechos aquellos mundos –grandes y pequeños- que, en relativamente poco tiempo, serán visitados por nuestra especie para preparar el salto mayor.

emilio silvera

Sep

19

¿Sabremos alguna vez? ¡Es tan complejo el Universo…!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (2)

Comments (2)

Pero

¿Qué es un cuásar? (debajo tenéis algunos)

Los cuásares están entre los objetos más distantes en el universo. La palabra cuásar o “quásar” es una contracción de las palabras “quasi” y “stellar”, por ello son llamados así por su apariencia estelar. El cuásar más lejano hasta ahora es SDSS 1030 +0524 y se halla a unos 13000 millones de años-luz de distancia apenas unos 700 millones después de nacer el universo. La medición de la distancia de estos objetos se toma de la velocidad de alejamiento que presentan, dato que nos lo da el desplazamiento al rojo (z). Se cree que un cuásar nace cuando se fusionan dos galaxias y sus agujeros negros centrales quedan convertidos en este potente y energético objeto.

No se pudo lograr la imagen del quásar 3C191 y ponemos la del 3C273 en la segunda imagen

“Se logra una reinterpretación del espectro del cuásar 3C191 sobre la base de un modelo de cuásar que contiene tanto átomos nucleares ordinarios como átomos cuya carga nuclear se ha reducido en 13mi o 23mia través de la pérdida de quarks. Todas las líneas espectrales observadas, incluidas las no identificadas previamente, se identifican como surgidas de elementos cósmicamente abundantes en estados de ionización similares y con niveles de intensidad aproximadamente correctos. Se encuentra un corrimiento al rojo reducido (z=0,31) que reduce la luminosidad requerida de 3C191 a menos que la de las galaxias más brillantes. Los resultados también indican una estructura periódica: las líneas correspondientes a los niveles atómicos de un elemento al que le falta un quark aparecen junto con las líneas correspondientes a los mismos niveles atómicos para el mismo elemento al que le faltan dos quarks.”

El cuásar 3C191 fue localizado con un desplazamiento al rojo de 1,95 y por eso su luz salió cuando el universo tenía sólo una quinta parte de su edad actual, hace casi once mil millones de años, llevando información codificada sobre el valor de la constante de estructura fina en ese momento. Con la precisdión de las medidas alcanzables entonces, se encontró que la constante de estructura fina era la misma entonces que ahora dentro de un margen de unos pocos por ciento:

α (z = 1,95/α(z = 0) = 0,97 ± 0,05

Poco después , en 1967, Bahcall y Schmidt observaron un par de líneas de emisión de oxígeno que aparecen en el espectro de cinco galaxias que emiten radioondas, localizadas con un desplazamiento hacia el rojo promedio de 0,2 (emitiendo así su luz hace unos dos mil millones de años: Aproximadamente la época en que el reactor de Oklo estaba activo en la Tierra y obtuvieron un resultado consistente con ausencia de cambio en la constante de estructura fina que era aún diez veces más fuerte:

α (z = 0,2)/α(z = 0) = 1,001 ± 0,002

Estas observaciones excluían rápidamente la propuesto por Gamow de que la constante de estructura fina estaba aumentando linealmente con la edad del Universo. Si hubiese sido así, la razón α(z = 0,2)/α(z = 0) debería haberse encontrado con un valor próximo a 0,8.

Alfa (α) la Constante de la Estructura Fina

En 1997, el astrónomo John Webb y su equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney analizaron la luz proveniente de quásares distantes. En su viaje de 12 mil millones de años, la luz había pasado a través de nubes interestelares de metales tales como el hierro, el níquel y el cromo, y los investigadores descubrieron que esos átomos habían absorbido algunos de los fotones de la luz quásar, pero no los que se esperaba que lo hicieran.

Si las observaciones son correctas, la única explicación vagamente razonable es que una constante física conocida como la “constante de estructura fina”, o alfa, tenía un valor diferente en el momento en que la luz atravesó esas nubes. Pero eso es herejía. Alfa es una constante extremadamente importante que determina la forma en la luz interactúa con la materia, y no debería cambiar. Su valor depende de, entre otras cosas, la carga del electrón, de la velocidad de la luz y de la constante de Planck. ¿Podría haber cambiado alguna de ellas? En el mundo de la física nadie deseaba creer en estas mediciones.

Por años, Webb y su equipo han estado tratando de descubrir un error en sus resultados. Pero hasta ahora no lo han encontrado. Los resultados de Webb no son los únicos que sugieren que falta algo en nuestro conocimiento de alfa. Un análisis reciente del único reactor nuclear natural conocido, que estuvo activo hace casi dos mil millones de años en lo que hoy es Oklo, en Gabón, sugiere también que algo ha cambiado en la interacción de la luz con la materia.

El fenómeno del reactor nuclear de Oklo

Pero en el año de 1972 se dio a conocer un fenómeno realmente curioso en la compañía de minas: se encontró un contenido demasiado bajo de uranio-235 en su producto. Rastreando el fenómeno, se descubrió que ese mineral provenía precisamente de la cantera de Oklo. Este yacimiento de uranio abarca una superficie de aproximadamente 35 000 km2. Allí, hace ahora 2.000 millones de años, se produjo la fisión nuclear espontanea y natural del uranio y se creó un reactor nuclear.

La cantidad de ciertos isótopos radiactivos producidos en un reactor de ese tipo depende de alfa, de modo que observar los productos de fisión que se encuentran en Oklo proporciona una forma de deducir el valor de la constante en la época de su formación. Utilizando este método, Steve Lamoreaux y sus colegas del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México sugieren que alfa pudo haber disminuido en más de un cuatro por ciento desde que Oklo se encendió (Physical Review, vol 69, p 121701). Todavía hay quienes disputan cualquier cambio en alfa.

Una de las cuestiones más controvertidas en la cosmología es porque las constantes fundamentales de la naturaleza parecen finamente ajustadas para la vida. Una de estas constantes fundamentales es la constante de estructura fina o alfa, que es la constante de acoplamiento de la fuerza electromagnética (usualmente denotada g, es un número que determina la fuerza de una interacción) y equivale a 1/137,03599911.

Todas estas ideas y experimentos han establecido un escenario para que los astrónomos mejoren nuestro conocimiento de la constancia de constantes particulares de la Naturaleza a medida que la sensibilidad mejorada de los telescopios y detectores electrónicos permitan hacer observaciones a desplazamiento al rojo cada vez mayores, retrocediendo cada vez más en el tiempo.

La estrategia general consiste en comparar dos transiciones atómicos en un lugar astronómico y aquí ahora en el laboratorio. Por ejemplo, si hay doblete de elementos como carbono, silicio o magnesio, que se ven normalmente en nubes de gas con altos desplazamientos hacia el rojo, entonces las longitudes de onda de dos líneas especiales, digamos λ1 y λ2, estarán separadas por una distancia proporcional a α2. El desplazamiento de líneas relativo viene dado por una fórmula:

(λ1 – λ2)/(λ1 – λ2) ∞ α2

Ahora necesitamos medir las longitudes de onda λ1 y λ2 de forma muy parecida aquí en el laboratorio, y muy lejos aquí por observaciones astronómicas. Calculando el miembro izquierdo de nuestra fórmula con gran exactitud, en ambos casos podemos dividir nuestros resultados para encontrar si la constante de estructura fina ha cambiado entre el momento entre el momento en el que salió la luz y el presente.

La ilustración muestra cómo los rayos X de un quásar distante, son filtrados al pasar por una nube de gas intergaláctico. Midiendo la cantidad de la disminución de la luz debido al oxígeno y otros elementos presentes en la nube los astrónomos pudieron estimar la temperatura, densidad y la masa de la nube de gas – puede ver el espectro del quásar PKS 2155-304 al ampliar la imagen.

Actualmente, el más potente método utilizado en estos experimentos dirige todo su potencial en la búsqueda de pequeños cambios en la absorción por los átomos de luz procedentes de cuásares lejanos. En lugar de considerar pares de líneas espectrales en dobletes del mismo elemento, como el silicio, considera la separación entre líneas causada por la absorción de la luz del cuásar por diferentes elementos químicos en nubes de gas situadas entre el cuásar y nosotros. Y, a todo esto, las cuatro fuerzas fundamentales siguen estando presentes.

No debemos descartar la posibilidad de que, seamos capaces de utilizar las unidades de Planck-Stoney para clasificar todo el abanico de estructuras que vemos en el Universo, desde el mundo de las partículas elementales hasta las más grandes estructuras astronómicas. Este fenómeno se puede representar en un gráfico que se cree la escala logarítmica de tamaño desde el átomo a las galaxias. Todas las estructuras del Universo existen porque son el equilibrio de fuerzas dispares y competidoras que se detienen o compensan las unas a las otras, la atracción (Expansión) y la repulsión (contracción). Ese es el equilibrio de las estrellas donde la repulsión termonuclear tiende a expandirla y la atracción (contracción) de su propia masa tiende a comprimirla, así, el resultado es la estabilidad de la estrella. En el caso del planeta Tierra, hay un equilibrio entre la fuerza atractiva de la gravedad y la repulsión atómica que aparece cuando los átomos se comprimen demasiado juntos. Todos estos equilibrios pueden expresarse aproximadamente en términos de dos números puros creados a partir de las constantes e, ћ, c, G y m protón.

| α = 2πe2 / ћc ≈ 1/137 |

| αG = (Gmp2)2 / ћc ≈ 10-38 |

La identificación de constantes adimensionales de la naturaleza como α (alfa) y aG, junto con los números que desempeñan el mismo papel definitorio para las fuerzas débil y fuerte de la naturaleza, nos anima a pensar por un momento en mundos diferentes del nuestro. Estos otros mundos pueden estar definidos por leyes de la naturaleza iguales a las que gobiernan el Universo tal como lo conocemos, pero estarán caracterizados por diferentes valores de constantes adimensionales. Estos cambios numéricos alterarán toda la fábrica de los mundos imaginarios. Los átomos pueden tener propiedades diferentes. La gravedad puede tener un papel en el mundo a pequeña escala. La naturaleza cuántica de la realidad puede intervenir en lugares insospechados.

Lo único que cuenta en la definición del mundo son los valores de las constantes adimensionales de la Naturaleza (así lo creían Einstein y Planck). Si se duplica el valor de todas las masas, no se puede llegar a saber porque todos los números puros definidos por las razones de cualquier par de masas son invariables.

Es un gran mérito por nuestra parte que, nuestras mentes, puedan haber accedido a ese mundo mágico de la Naturaleza para saber ver primero y desentrañar después, esos números puros y adimensionales que nos hablan de las constantes fundamentales que hacen que nuestro Universo sea como lo podemos observar.

Cuando surgen comentarios de números puros y adimensionales, de manera automática aparece en mi mente el número 137. Ese número encierra más de lo que estamos preparados para comprender, me hace pensar y mi imaginación se desboca en múltiples ideas y teorías. Einstein era un campeón en esta clase de ejercicios mentales que él llamaba “libre invención de la mente”. El gran físico creía que no podríamos llegar a las verdades de la naturaleza solo por la observación y la experimentación. Necesitamos crear conceptos, teorías y postulados de nuestra propia imaginación que posteriormente deben ser explorados para averiguar si existe algo de verdad en ellos.

“Todos los físicos del mundo, deberían tener un letrero en el lugar más visible de sus casas, para que al mirarlo, les recordara lo que no saben. En el cartel solo pondría esto: 137. Ciento treinta y siete es el inverso de algo que lleva el nombre de constante de estructura fina”.

Este número guarda relación con la posibilidad de que un electrón emita un fotón o lo absorba. La constante de estructura fina responde también al nombre de “alfa” y sale de dividir el cuadrado de la carga del electrón, por el producto de la velocidad de la luz y la constante de Planck.

Lo más notable de éste número es su adimensionalidad. La velocidad de la luz, c, es bien conocida y su valor es de 299.792.458 m/segundo, la constante de Planck racionalizada, ћ, es ћ/2 = 1,054589 ×10 julios/segundo, la altura de mi hijo Emilio, el peso de mi amigo Kike (hay que cuidarse), etc., todo viene con sus dimensiones. Pero resulta que cuando uno combina las magnitudes que componen alfa ¡se borran todas las unidades! El 137 está sólo: se exhibe desnudo a donde va. Esto quiere decir que los científicos del undécimo planeta de una estrella lejana situada en un sistema solar de la Galaxia Andrómeda, aunque utilicen quién sabe qué unidades para la carga del electrón y la velocidad de la luz y que versión utilicen para la constante de Plancl, también les saldrá el 137. Es un número puro. No lo inventaron los hombres. Está en la naturaleza, es una de sus constantes naturales, sin dimensiones.

Recorremos interminables pasillos buscando esa puerta luminosa que nos lleve hasta las respuestas que nadie nos supo dar. La Naturaleza esconde secretos insondables que debemos desvelar y, para ello, sólo contamos con una herramienta: Nuestra Mente.

La física se ha devanado los sesos con el 137 durante décadas. Werner Heisember (el que nos regaló el Principio de Incertidumbre en la Mecánica Cuántica), proclamó una vez que, todas las fuentes de perplejidad que existen en la mecánica cuántica se secarían si alguien explicara de una vez el 137.

¿Por qué alfa es igual a 1 partido por 137? El 137 es un número primo. Su inversa, 1/137, es un valor muy cercano al de la constante alfa, que (según la electrodinámica cuántica) caracteriza la interacción entre fotones y electrones. El nombre técnico de alfa es “constante de estructura fina“, y es una de las constantes físicas cuya predicción teórica mejor coincide con los datos experimentales.

Los físicos han demostrado que el valor de alfa es el que tiene que ser para que exista un Universo como el nuestro. De hecho, si alfa variara apenas un poco (menos del 5%), el carbono no se produciría en los hornos estelares y, la vida, tal como la conocemos, estaría ausente.

El proceso CNO fue propuesto en 1938 por Hans Bethe

Esperemos que algún día aparezca alguien que, con la intuición, el talento y el ingenio de Galileo, Newton o Einstein, y nos pueda por fin aclarar el misterioso número y las verdades que encierra. Menos perturbador sería que la relación de todos estos importantes conceptos (e, ћ y c) hubieran resultado ser 1 o 3 o un múltiplo de pí (π). Pero ¿137?

Arnold Sommerfeld, percibió que la velocidad de los electrones en el átomo de hidrógeno es una fracción considerable de la velocidad de la luz, así que había que tratarlos conforme a la teoría de la relatividad, vio que donde la teoría de Bohr predecía una órbita, la nueva teoría predecía dos muy próximas.

Esto explica el desdoblamiento de las líneas. Al efectuar sus cálculos, Sommerfeld introdujo una “nueva abreviatura” de algunas constantes. Se trataba de 2πe2 / ћc, que abrevió con la letra griega “α” (alfa). No prestéis atención a la ecuación. Lo interesante es esto: cuando se meten los números conocidos de la carga del electrón, e–, la constante de Planck, ћ, y la velocidad de la luz, c, sale α = 1/137. Otra vez 137 número puro.

Una cosa tenemos clara, lo mismo que no sabemos que puede haber más allá de los Quarks, tampoco sabemos que fuerzas gobiernan eso que llamamos fluctuaciones de vacío. De allí (es lo más probable) surgió nuestro Universo, nada puede surgir de donde nada hay, y, si surgió es porque había. Son muchas las cosas que aún, no podemos explicar con la seguridad inamovible que nos gustaría.

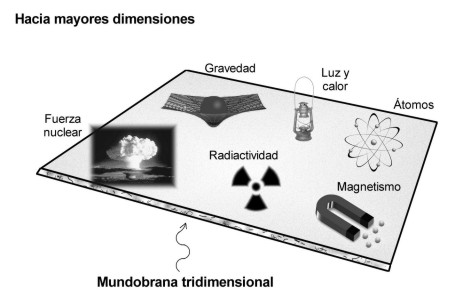

Las fuerzas de la naturaleza que gobiernan la electricidad, el magnetismo, la radiactividad y las reacciones nucleares están confinadas a un “mundo-brana” tridimensional, mientras que la Gravedad actúa en todas las dimensiones y es consecuentemente más débil, su fuerza está más repartida.

¿Dónde están esas dimensiones extras?

La última lección importante que aprendemos de la manera en que números puros como µ (alfa) definen el mundo es el verdadero significado de que los mundos sean diferentes. El número puro que llamamos constante de estructura fina, e indicamos con α es como hemos dicho antes, una combinación de e, c y ћ (el electrón, la velocidad de la luz y la constante de Planck). Inicialmente podríamos estar tentados a pensar que un mundo en el que la velocidad de la luz fuera más lenta sería un mundo diferente. Pero sería un error. Si e, h y c cambian de modo que sus valores que tienen en unidades métricas (o cualesquiera otras) fueran diferentes cuando las buscamos en nuestras tablas de constantes físicas pero el valor de α permaneciera igual, este nuevo mundo sería observacionalmente indistinguible de nuestro mundo. Lo único que cuenta en la definición del mundo son los valores de las constantes adimensionales de la Naturaleza.

Claro que, si miramos con atención y aunamos todos los saberes que hemos podido conquistar a lo largo del tiempo, podemos decir sin temor a equivocarnos que hay cosas en el universo que no cambian, que permanecen y que siempre son las mismas. Así fue como nos lo dijo Einstein, “las leyes del Universo son las mismas en todas sus regiones” y, siendo así (que lo es) en cualquier lugar del Universo, por muy alejado que esté, ocurren las mismas cosas y veremos también lo mismo: Nebulosas y nuevas estrellas y mundos, explosiones supernovas, nebulosas planetarias, agujeros negros, estrellas enanas blancas y de neutrones… Galaxias. ¡Siempre igual! y, en esa invariancia, como es de lógica pensar, también entra el parámetro biológico, es decir, la Vida está por todas partes y sólo nos queda ¡encontrarla!

¿Cuánta complejidad está ahí presente? Los cambios que se producen la en la materia, la radiación, la gravedad, la química y, ¿por qué no? los cambios de fase que nos llevan hacia una posibilidad biológica que, con el paso de algunos millones de años, hará que surja la Vida.

Einstein completó, con sus ideas, un movimiento espectacular en la concepción física de la naturaleza que fue completado en el siglo XX. Está marcado por una evolución que se aleja continuamente de cualquier visión privilegiada del mundo, es decir, una visión humana localista, basada en la Tierra, o, una visión basada en patrones humanos que, limitados por nuestras mentes aún no evolucionadas lo suficiente, no alcanza a comprender la grande del Universo. Tenemos que saber que, la naturaleza tiene sus propios patrones.

Está claro que pensar siquiera en que en nuestro Universo, dependiendo de la región en la que nos encontremos, pudiera tener distintas leyes físicas, sería pensar en un Universo Chapuza. Lo sensato es pensar como Einstein y creer que en cualquier parte del Universo rigen las mismas leyes físicas, hasta que no se encuentre pruebas reales a favor de lo contrario, los científicos suponen con prudencia que, sea cual fueren las causas responsables de las pautas que llamamos “Leyes de la Naturaleza”, es mucho más inteligente adoptar la creencia de la igualdad física en cualquier parte de nuestro Universo por muy remota que se encuentre, los elementos primordiales que lo formaron fueron siempre los mismos. Que interacciona con las cuatro fuerzas fundamentales naturales.

El Universo misterioso, ¿Cuántos secretos esconde?

¡Son tántos que, ni durante lo que duran las vidas de toda la Humanidad presente y futura…los podremos desvelar…todos!

emilio silvera

Sep

17

¿Quién nos observa? No podríamos negar que esté sucediendo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (1)

Comments (1)

¡Nuestras Mentes! Esas desconocidas

Este es solo uno de los muchos vestigios de la presencia de Vida en el Universo. Digo en el Universo porque me niego rotundamente a que la Vida pueda estar presente solo en nuestro planeta Tierra.

Los mismos elementos creados en las estrellas están repartidos por todas las galaxias, Las mismas fuerzas fundamentales y las mismas constantes, la Química del Universo es la misma en todas partes.

Lo que pasó !aquí! También habrá pasado ¡Allí! (Entendiendo por Allí los más o menos lejanos confines del Universo y regiones adyacentes a sistemas planetarios similares o parecidos al nuestro.

En galaxias lejanas de cientos de miles de millones de estrellas y en otras de menor volumen pero no por ello menos interesantes, existen extraños mundos que, aunque diferentes al nuestro, también viven y se nutren de la radiación y la luz estelar que les llega. Unos tienen soles azules y otros blancos, también los hay amarillos como el nuestro y muchos de ellos son rojos. Cada una de esas estrellas, configuran el color de sus respectivos mundos y los hace de color mortecino, de un azulado brillante o incluso, en ocasiones, de un color que influye en la atmósfera del planeta hasta hacerlo parecer de sangre. También los hay, como el nuestro, son luminosos y están alumbrados por estrellas blanco-azuladas que le dan un tono de exquisita presencia.

No todos los planetas que alberguen alguna clase de vida, ni en nuestra Galaxia ni en otras lejanas, tienen que ser como la Tierra. Existen planetas en los que se nos encogería el corazón por su aspectos terrorífico y de inhabitable naturaleza, mientras que otros, nos parecerían una fantasía sacada de esos cuentos de hadas que de niños podíamos leer, tal es su belleza natural. En la Tierra tenemos muchas imágenes de lugares que hacen honor a ese pensamiento.

De la misma manera que existen estrellas de mil tipos diferentes, así ocurre con los mundos que podemos encontrar repartidos por el universo orbitando estrellas que los configuran de mil diferentes maneras. Si nos fijamos en nuestro planeta que ha hecho posible nuestra presencia aquí, en el que junto a miles de otras especies hemos evolucionado, veremos que se han dado unas condiciones específicas para que todo eso sea posible.

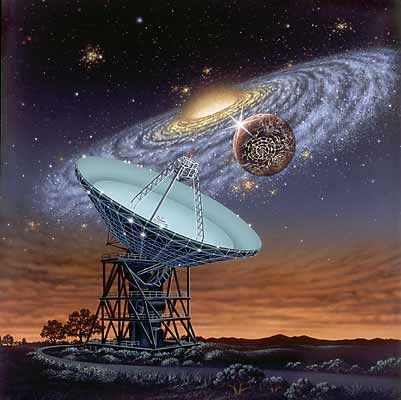

Hemos podido llegar a un estado de evolución “aceptable” y alcanzado un nivel tecnológico que va más allá de lo que, hace sólo 200 años nos pudiéramos haber imaginado. Desde comienzo de la década de 1960, los programas de TV han emitido desde la Tierra hacia el espacio a un nivel de medio millón de vatios. En la actualidad, la energía total emitida por las emisoras de televisión de todo el mundo es muy superior a los mil millones de vatios. Durante los últimos quince años, esa cobertura expansiva de las emisoras de televisión, emitiendo desde la Tierra a la velocidad de la luz, ha podido llegar hasta centenares de estrellas y de mundos.

Enormes radares situados por todo el mundo lanzando ondas han podido ser la evidencia inequívoca de que aquí, en la Tierra, existen seres inteligentes que tratan de captar señales venidas del espacio exterior, de vigilar los posibles peligros que nos puedan llegar de más allá de los confines del Sistema solar, o, de captar esas señales que denoten la presencia de otros seres inteligentes que, situados en otros mundos lejanos, nos quieren decir alguna cosa o transmitir algún mensaje. Nosotros ya lo hemos intentado y continuamos haciéndolo.

¿Cómo serán ellos?

Lo cierto es que hemos llegado a comprender que la vida en la Tierra, toda sin excepción está basada en el Carbono y, como también sabemos que las leyes del Universo son las mismas en todas partes, es lógico pensar que lo que pasó aquí habrá podido pasar allí, en cualquier planeta lejano situado en nuestra Galaxia o en cualquiera de la multitud de galaxias que conforman nuestro universo en el que cientos de miles de millones de mundos, no pueden estar vacíos y carentes de vida.

Todas esas señales y las que emitimos con nuestro quehacer diario, hacen que nuestro planeta brille hasta parecer un ascua encendida en la oscuridad . Las frecuencias de televisión y las bandas de FM de las emisoras de radio nos delatan ante posibles inteligencias en otros mundos. Radio-astrónomos situados en otros sistemas solares notarán, al enfocar sus antenas en nuestra dirección, una emisión de energía y advertirán que, en esta estrella amarilla, existe una sociedad científicamente avanzada.

El gráfico de AbstruseGoose (después del salto) nos muestra lo que las civilizaciones extraterrestres estarían viendo en este momento si pudieran monitorear trasmisiones de televisión de la Tierra, de esas trasmisiones del pasado que ingresaron al espacio y se propagan a la velocidad constante de c (la velocidad de la luz en el vacío).

Claro que nuestras señales televisivas le dicen a los extraterrestres mucho más que todo eso. A partir de sutiles cambios en las frecuencia de las señales provocados por la rotación de la Tierra, podrían deducir la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, la probable temperatura de la superficie de nuestro planeta y, a partir de aquí, que clase de vida puede haber en la Tierra. ¡Sabrían de nosotros mucho más que nosotros sabemos de ellos! Bueno, en realidad, de ellos no sabemos nada.

Si los astrónomos extraterrestres de otros sistemas solares han estado haciendo un seguimiento de nuestros progresos, tienen ya prueba de que esta vida ha atravesado ya un importante umbral tecnológico, el umbral de las comunicaciones de radio. Los científicos extraterrestres pueden deducir a partir de su propia experiencia que esa conquista puede verse pronto continuada por un dominio de los viajes por el espacio que es la siguiente escala perseguida. Primero de un planeta a otro cercano. En nuestro caso, digamos a Marte, y, a continuación, y no mucho después. Comenzarán los viajes que nos llevarán a los confines del Sistema Solar en busca de otras fronteras. Sin que nos demos cuenta, ya hemos enviado el mensaje de nuestra presencia que es el precursor de nuestra entrada en la Comunidad Galáctica.

Si realmente existen esos seres que imaginamos en otros mundos y, si como es lógico pensar, al igual que nosotros han podido evolucionar hasta alcanzar aceptables niveles del saber sobre la Naturaleza y los secretos del Universo, también habrán podido alcanzar una avanzada tecnología que, más o menos como la nuestra, les posibilite para enviar señales y hacer viajes espaciales que (no me extrañaría nada) estuvieran ya camino hacia nosotros.

Millones de mundos que, como el nuestro, brillaran en la noche delatando la presencia de Sociedades avanzadas que, situadas en grandes ciudades dejan transcurrir sus vidas mientras, también como nosotros, no dejan de investigar y de hacerse preguntas que, tampoco ellos, saben contestar. El saber del mundo, de los mundos, está repartido por todo el Universo que es, en definitiva, el que tiene todas esas respuestas que buscamos.

Muchas veces me hago esta pregunta: ¿De qué estrella vendrá esa primera señal de inteligencia que esperamos? Las civilizaciones que la envíe ¿a qué distancia estará, cómo será su mundo, cuánto tiempo ha tardado en llegar a nosotros, y, cuando la podamos descifrar, y contestemos, cuánto tardarán en tener la respuesta? Incluso es posible -seguramente lo normal-, que esas señales hayan sido enviadas ya por ambas partes y que, ni ellos ni nosotros, debido a las distancias que nos separan, la hemos podido recibir. ¡Qué frustración, pensar que eso es así y no poder hacer nada por remediarlo!

Ya hablamos el otro día de las estrellas cercanas, las que estaban situadas dentro de un radio de unos doce años-luz y de las posibilidades que podían existir de que, en alguna de ellas (de sus planetas), pudiera existir alguna clase de vida. La presencia de vida inteligente en el inmenso universo, debe ser una cosa cotidiana, nada excepcional. Sin embargo, tal como están dispuestas las cosas, lo que no parece tan cotidiano es, el hecho de que, entre civilizaciones inteligentes nos podamos encontrar, las inconmensurables distancias que nos pueden separar son… ¡casi inaccesibles! y, el tiempo necesario para recorrerlas, vería pasar ante él a muchas generaciones de individuos antes de que, entre ellos, pudiera darse ese contacto tantas veces imaginado.

Es poco probable que los que, ilusionados, lanzaron la señal hacia otros mundos. El mensaje que les hermanaría gracias a la inteligencia, pudiera ver realizados sus sueños de recibir una respuesta. El Proyecto OZMA y SETI son un buen ejemplo de ello. Y, por otra parte, no todas las estrellas están en disposición de poder dar a sus planetas lo que estos necesitan para albergar la vida. Pensemos que una estrella si es muy joven, digamos de unos cientos de millones de años, radiará en el ultravioleta con tal virulencia que, encontrar vida en sus inmediaciones sería imposible. Si por el contraria es una estrella vieja que, al final de su vida está a punto de explotar como supernova… tampoco parece que su entorno sea el adecuado.

Las estrellas y los mundos que puedan ser idóneas para que la vida esté presente, tendrán que tener esas condiciones mínimos exigidas para que, el agua esté presente, para que una atmósfera aceptablemente importante configure el planeta, que éste tenga una serie de parámetros de magnetismo, tectónica, océanos y otros que lo haga un planeta vivo, que la luz de la estrella lo caliente sin achicharrarlo… Si todo eso y algunas cosas más están presentes… La vida también lo estará.

Pero lo cierto es que, aunque la lógica nos dice que están ahí… ¡Seguimos sin recibir señales de que la vida está ahí fuera! El principal problema de que así sea, está en las distancias que nos separan y, simplemente tenemos que pensar que cualquier estrella orbitada por planetas está a muchos años-luz de nosotros y, las que puedan tener alguna posible forma de vida inteligente, no sabemos aún lejos podrán estar situadas y, para llegar a nosotros, esas señales, necesitan recorrer el espacio que nos separa a la máxima velocidad que el universo permite, es decir, la velocidad de la luz de 299.792,458 km/s. Un viaje algo lento para que llegue a nosotros en un tiempo prudencial.

Seguramente, para cuando ese contacto se pueda producir, las civilizaciones que se encuentren, tendrán otros medios más avanzados que el de los viajes clásicos de las naves viajeras tal como las conocemos y, serán otras naves y otros caminos los que serán recorridos para viajar entre las estrellas. El Hiperespacio y los agujeros de gusano son dos buenas opciones pero… ¡habrá tantas!

emilio silvera

Sep

16

¿Nebulosas? Mucho más que gas y polvo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Conexiones sin fin

Si contáramos una sinapsis cada segundo, tardaríamos 32 millones de años en hacer el recuento. Si consideramos el número posible de circuitos neuronales, tenemos que habérnosla con cifras hiper-astronómicas: 10 seguido de al menos un millón de ceros (En comparación con el número de partículas del universo conocido asciende a “tan sólo” 1079 es decir, es el número conocido como NEdd (Número de Eddintong) que es:

15.747.724.136.275.002.577.605.653.961.181.555.468.044.717914.527.116.709.366.231.425.o76185.631.031.296 protones y el mismo número de electrones, fue calculado por Arthur Eddintong allá por la década de 1920. Pues bien, esa descomunal cifra, se queda muy corta si la comparamos con las conexiones de nuestro cerebro. De ahí viene lo que decimos de que, “nuestros cerebros son las máquinas más complejas del Universo”. Y, desde luego, el comentario no está lejos de ser cierto.

¿Sabremos alguna vez lo que es la Mente?

La luz se mueve tan rápidamente que nuestra experiencia cotidiana no nos induce a pensar que el valor de su velocidad pueda ser finito. Es comprensible, por tanto, que los científicos creyesen (o incluso diesen por sentado) hasta el siglo XVII que la luz se transmitía de forma instantánea.

La luz la podemos ver de muchas maneras, y, los rayos son una forma de radiación electromagnética que se forman con las tormentas. Los rayos son el elemento más espectacular de una tormenta eléctrica. Por otra parte, también la materia que resulta ser energía, y, cualquier clase de materia, en las debidas circunstancias puede emitir luz, es decir, emite cuantos de luz: fotones que es la manera de expresarse de la materia bariónica que es la que podemos ver y forman las estrellas, las galaxias y también a nosotros los seres vivos “inteligentes”.

¿Quién sabe como podría ser aquella Nebulosa de la que surgió el Sistema Solar? ¿Sería como ésta que llaman, por su , del Capullo? Algunas veces me da que pensar nuestra presencia aquí, en el planeta Tierra y, con la imaginación, viajo hacia muy atrás en el tiempo, “veo” una estrella masiva que, llegado al final de su ciclo en la secuencia principal, expulsa sus capas exteriores de materia al espacio interestelar que, en ese momento, ha sido sembrado del gas y el polvo del que, millones, o miles de millones de años más tarde, surgiría nuestro Sistema Solar.

Las Nebulosas, esas nubes de gas y polvo que abarcan extensiones de -luz y que pueblan el cielo. Son en realidad, criaderos de estrellas y de sistemas solares. De una de ellas, hace ya de eso miles de millones de años, surgió nuestro propio Sistema Solar. Es curioso constatar que fueron dos filósofos, Immanuel Kant y pocos años más tarde Pierre Simón de Laplace, los que por primera vez expusieron en sendos libros, una teoría sobre el nacimiento del sistema solar y, aunque sus teorías no fueran perfectas y adolecieran de visibles carencias (vistas en perspectiva retrógrada desde esta ), no deja de llamar la atención que, filósofos y no astrónomos, pusieran su mirada en el amanecer del sistema al que pertenecemos.

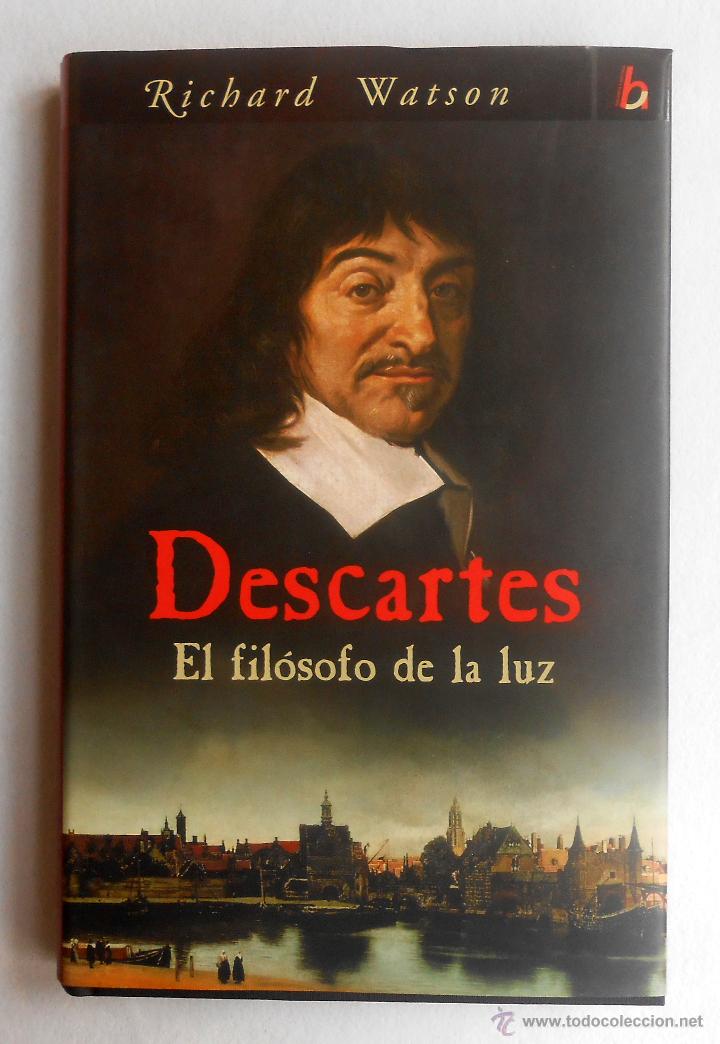

Descartes: “Pienso, luego existo” – “La duda es el origen de la sabiduría”

Bueno, si queremos ser precisos, René Descartes (1596-1650) fue el primero en intentar buscar una explicación científica, en el sentido moderno. Le siguió el naturalista Buffon (1707-1788) propuso la primera teoría catastrofista de la formación del Sistema Solar. La llamada teoría de las Mareas. Buffon sugirió que el Sistema Solar surgió de la eyección de materia solar tras el choque del Sol con un cometa hace 70.000 años.

Si continuamos profundizando, siempre nos encontraremos con algún que otro pensamiento que nos lleve a querer desvelar ese principio del conjunto planetario al que pertenecemos, ningún gran descubrimiento ha nacido por generación espontánea y, casi siempre, ha sido fruto del enlace de muchas ideas que, con el tiempo, se fueron perfeccionando.

Roseta. Ese es el de esta Nebulosa situada a 5.500 años-luz de nosotros

Aunque ya en épocas en que se confundían con las galaxias los astrónomos griegos anotaron en sus catálogos la existencia de algunas nebulosas, las primeras ordenaciones exhaustivas se realizaron a finales del siglo XVIII, de la mano del francés Charles Messier y del británico William F. Herschel.

En el siglo XX, el perfeccionamiento de las técnicas de observación y la utilización de dispositivos de detección de ondas de radio y rayos X de procedencia no terrestre completaron un detallado cuadro de Nebulosas, claramente diferenciadas en origen y características de las galaxias y los cúmulos de estrellas, lo que hizo posible estudiar sus propiedades de sistemática. En la Tabla de Objetos Messier, existen clasificadas muchas de ellas, y, entre las más conocidas podríamos citar a las siguientes:

Nebulosa del Cangrejo en Tauro

Nebulosa de la Laguna en Sagitario

Nebulosa Trífida en Sagitario

Nebulosa de Dumbell en Vulpécula

La Gran Nebulosa de Orión en Orión

Esta es la Nebulosa de La Gaviota que abarca 100 años-luz de espacio y se encuentra situada a 3.800 años-luz de la Tierra

Existen casi 4 000 nubes de este sólo en nuestra Galaxia, y cada una tiene una masa que oscila entre 100 000 y 200 000 masas solares. El Hidrógeno y el Helio presentes en las Nebulosas existen desde el principio del Universo. Los elementos más pesados, como el Carbono, Oxígeno, Nitrógeno y Azufre, de más reciente formación, proceden de transmutaciones estelares que tienen lugar en el interior de las estrellas.

Y, como sería interminable el reseñar aquí todas la Nebulosas existentes en el cielo, sólo nos limitamos a dejar una reseña de varias de ellas de entre un inmenso de variadas Nebulosas que pueblan el Universo. Lo que es ineludible por ser el objetivo principal de divulgar el conocimiento de la Astronomía, al tratar sobre Nebulosas, es explicar lo que una Nebulosa es, y, las clases o variedades más importantes que de ellas existen, así que, sin más preámbulo pasamos a exponer lo que son estos objetos del cielo.

La conocida como Nebulosa de la Tarántula que ocupa mil años-luz de espacio y está muy próxima, sólo 1.500 a.l. nos separan de esta araña cósmica. Ahí a la derecha de la imagen, podemos contemplar un cúmulo de estrellas masivas que resaltan azuladas en toda la región que ocupan al haber ionizado el material circundante con sus energéticas radiaciones ultravioletas.

En realidad, ¿Qué es una nebulosa?

Se llama Nebulosa a una nube de gas y polvo situada en el espacio. El término se aplicaba originalmente a cualquier objeto con apariencia telescópica borrosa, pero con la llegada de instrumentos más potentes Tecnológicamente hablando, se descubrió que muchas nebulosas estaban en realidad formadas por estrellas débiles. En 1864, W. Huggins descubrió que las verdaderas nebulosas podían distinguirse de aquellas compuestas de estrellas analizando sus espectros.

En la actualidad, en término Nebulosa significa nebulosa gaseosa. El término nebulosa extra-galáctica, utilizado originalmente para describir galaxias es obsoleto. Existen tres tipos principales de nebulosas gaseosas:

- Las Nebulosas de emisión, que brillan con luz propia.

- Las Nebulosas de reflexión, que reflejan la luz de fuentes brillantes próximas estrellas.

- Las nebulosas oscuras (o nebulosas de absorción), que aparecen oscuras frente a un fondo más brillante.

Este amplio esquema de clasificación ha sido extendido sobre todas las longitudes de onda, dando lugar a términos nebulosas de reflexión infrarroja. Las nebulosas de emisión incluyen a las nebulosas difusas o regiones H II situadas alrededor de las estrellas jóvenes, las nebulosas planetarias que se hallan alrededor de las estrellas viejas y los remanentes de supernovas.

Todas estas Nebulosas que podemos ver para nuestro regocijo y asombro, están en nuestra Vía Láctea, una Galaxia entre cien millones más que, contiene todo aquello que en el Universo pueda existir, ya que, al fin y al cabio, ¿Qué es una galaxia sino un universo en miniatura? Y, entre las muchas maravillas que la Galaxia contiene, también exhibe un variado de Nebulosas que podemos admirar como las siguientes:

NEBULOSA BIPOLAR

Nube de gas con dos lóbulos principales que están situados simétricamente a cada lado de una estrella central. Esta bipolar se debe a la eyección de material por la estrella en direcciones opuestas. En algunos casos el material que fluye escapa a lo largo del eje de rotación de un denso disco de material que rodea a la estrella, y que la puede oscurecer completamente en longitudes de onda óptica. Las Nebulosas bipolares pueden ser producidas por el flujo de materia procedente de estrellas muy jóvenes o muy viejas.

NEBULOSA BRILLANTE

NGC 6302 una Nebulosa brillante que tiene una temperatura superficial de aproximadamente 250 mil grados centígrados debido a que su estrella central, en exceso caliente, hace de nebulosa planetaria peculiar, una muy brillante conglomeración de gas y polvo. El telescopio Espacial Hubble captó esta bella imagen nosotros.

Nube luminosa de gas y polvo interestelar. El término incluye a las nebulosas de emisión, en las que el gas brilla con luz propia; y las nebulosas de reflexión en las que el gas y el polvo reflejan la luz de las estrellas cercanas.

NEBULOSAS DE ABSORCIÓN – NEBULOSA OSCURA

Nube de gas y polvo interestelar que absorbe la luz que incide sobre ella detrás, de manera que parece negra frente a un fondo más brillante. La luz absorbida calienta las partículas de polvo, las cuales rerradian parte de esa energía en forma de radiación infrarroja. Parte de la luz del fondo no es absorbida, sino que es difundida o redirigida. La Nebulosa de la Cabeza del Caballo en Orión es una famosa nebulosa oscura; otro ejemplo es el Saco de Carbón, cerca de Cruz que oculta parte de la Vía Láctea.

NEBULOSA DE EMISIÓN

Nube luminosa de Gas y polvo en el espacio que brilla con luz propia. La luz ser generada de varias maneras. Usualmente el gas brilla porque está expuesto a una fuente de radiación ultravioleta; algunos ejemplos son las regiones H II y las Nebulosas planetarias, que son ionizadas por estrellas centrales.

El gas también brillar porque se ionizó en una colisión violenta con otra nube de gas, como en los objetos Herbig-Haro. Finalmente, de la luz de los remanentes de supernovas como la Nebulosa del Cangrejo está producida por el proceso de radiación sincrotrón, en el que las partículas cargadas se mueven en espiral alrededor de un campo magnético Interestelar.

NEBULOSA DE REFLEXIÓN

Al igual que las otras, es una nube de gas y polvo interestelar que brilla porque refleja o difunde la luz de estrellas cercanas. La luz procedente de una nebulosa de reflexión tiene las mismas líneas espectrales que la luz estelar que refleja, aunque es normalmente más azul y puede estar polarizada. Las nebulosas de reflexión aparecen a menudo junto a las nebulosas de emisión en las regiones de formación estelar reciente. El Cúmulo de las Pléyades está rodeado por una nebulosa de reflexión.

NEBULOSA DIFUSA

Otra nube de gas y polvo interestelar que brilla debido al efecto sobre ella de la radiación ultravioleta procedentes de las estrellas cercanas. En la actualidad se recomienda el uso del término Región H II para referirse a este de nebulosas. El calificativo de “difuso” data de la época en la que las nebulosas eran clasificadas de acuerdo a su apariencia en el óptico. Una nebulosa difusa era una que mantenía su aspecto borroso incluso cuando se observaba aumentada a través de un gran telescopio, en contraposición a aquellas que podían ser resueltas en estrellas. Esta de arriba es la Gran Nebulosa Carina, inmensa nebulosa difusa más grande que la famosa Nebulosa de Orión.

NEBULOSA FILAMENTARIA

Grupo de nubes de gas y polvo alargadas con una estructura en de finos hilos vista desde la Tierra. Muchas estructuras filamentarias pueden realmente ser hojas vistas de perfil, en vez de hilos. Las nebulosas filamentarias más conocidas como la Nebulosa del Velo, son remanentes de supernova. Aunque estos remanentes tienen temperaturas de 10 000 K, son en realidad las partes más frías del remanente, pudiendo alcanzar otras partes de ella temperaturas superiores a 1.000.000 K.

NEBULOSA PLANETARIA

Brillante nube de gas y polvo luminoso que rodea a una estrella altamente evolucionada. Una nebulosa planetaria se cuando una gigante roja eyecta sus capas exteriores a velocidades de unos 10 km/s. El gas eyectado es entonces ionizado por la luz ultravioleta procedente del núcleo caliente de la estrella. A medida que pierde materia este núcleo queda progresivamente expuesto, convirtiéndose finalmente en una enana blanca (lo que pasará con nuestro Sol). Las nebulosas planetarias tienen típicamente 0,5 a.l. de diámetro, y la cantidad de material eyectado es de 0,1 masas solares o algo más.

Debido a la altísima temperatura del núcleo, el gas de la nebulosa está muy ionizado. La Nebulosa Planetaria dura unos 100.000 años, tiempo durante el cual una fracción apreciable de la masa de la estrella es devuelta al espacio interestelar. Las nebulosas planetarias se llaman así porque a los antiguos observadores les recordaba un disco planetario. De hecho, las formas detalladas de las nebulosas planetarias reveladas por los modernos telescopios cubren muchos tipos diferentes, incluyendo las que tienen de anillos (como la Nebulosa Anular), forma de pesas, o irregular.

Algunas nebulosas planetarias presentan ansae, unas pequeñas extensiones a lado de la estrella central, que se piensa que son producidas por eyección a alta velocidad de material de un flujo bipolar.

Los cometas, asteroides y meteoritos aportan importantes pistas conocer la composición de la nebulosa solar. Discos similares de gas y polvo han sido detectados alrededor de estrellas jóvenes cercanas, notablemente Beta Pictoris.

Mucho más es lo que podríamos decir de las Nebulosas. Sin embargo, estimamos debidamente cumplido el objetivo de enseñar aquí, de manera sencilla, lo que son las Nebulosas y, si algunos de los lectores (aunque sean pocos), han aprendido algo sobre ellas, el objetivo está cumplido y nos damos por pagados.

Gracias por la visita. Nos veremos en las estrellas.

emilio silvera

Sep

15

Todo lo que existe está en el Universo: Los pensamientos también

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

A la luz le afecta la Gravedad. Si la luz está conformada por fotones sin masa ¿Por qué pasa?

Constituido por innumerables galaxias de estrellas, nuestro Universo, no sólo es asombroso, sino que es mucho más de lo que nuestras pobres mentes pueden imaginar. multitud de Nebulosas de las que “nacen” nuevas y brillantes estrellas y mundos, una inmensidad de objetos exóticos de una rica variedad que subyacen en las estrellas de neutrones como púlsares y magnetar o, los agujeros negros misteriosos y, todo ello, en un espacio de una magnitud inimaginable para nuestras mentes que, percibe continuados mensajes que les envían los sentidos provenientes de los objetos y las cosas cotidianas que nos rodean pero, con una limitación inconmensurable que nos deja inmersos en una nube de ignorancia que, desde hace mucho tiempo, tratamos de desterrar… ¡Sin conseguirlo!

El camino hacia la total comprensión de la Naturaleza comenzó cuando fuimos conscientes de que nuestros conocimientos eran limitados y nuestra ignorancia infinita. Ya nos lo dijo Sócrates: “Solo se que no se nada”, después de él, muchos han sido los filósofos que de una u otra manera han dicho lo mismo en variadas versiones.

Escenas como esta por todas partes

La Humanidad, nuestra especie, siempre miró hacia los confines del cielo estrellado y se hacía preguntas que no podía contestar. En muchos de los trabajos que aquí se han expuesto quedaron reflejadas aquellas Civilizaciones antiguas que nos hablaban, con sus grabaciones en la piedra, de los lejanos confines del cosmos que ellos imaginaban. Hemos podido llegar un nivel de tecnología que nos permite otear horizontes muy lejanos y captar, con nuestros ingenios, galaxias que se podría decir, sin temor a equivocarnos, que están situados en los confines del Universo.

Un cúmulo de galaxias distantes

Podemos examinar la radiación que emiten las estrellas jóvenes, estudiar nebulosas lejanas y captar los extraños átomos y moléculas que las conforman y, al mismo tiempo, observar como se van creando las condiciones precisas de gravitación, vientos estelares y otros fenómenos cósmicos para que, los nuevos mundos y las nuevas estrellas surjan a la vida. Somos testigos de un carrusel cosmológico que gira y gira “eternamente” envuelto en ciclos de destrucción y creación que se suceden en presencia de energías inimaginables, para que todo siga igual al mismo tiempo que todo cambia.

Lo cierto es que hemos encontrado mundos muy parecidos a la Tierra

Nuestro Universo ofrece las mejores condiciones para que la Vida, hiciera acto presencia en él. Sin embargo, siempre habrá dos bandos que discrepan en ese sentido: Por un lado están aquellos que creen en la presencia de la vida en múltiples mundos en las galaxias que pueblan el espacio del universo inmenso, y, por la otra parte, están aquellos que niegan tal posibilidad y se aferran a que, para que surgiera la vida en la Tierra, se tuvieron que dar tal cúmulos de condiciones que es imposible que se vuelvan a repetir en ningún otro lugar.

También es cierto que otros muchos mundos no podrían albergar la vida ni en el extremo de las posibilidades conocidas por nosotros y que denominamos extremófila por estar presente en condiciones que nunca, antes de ser descubierta, pudimos imaginar que pudiera existir. Existen regiones del Universo que son extremadamente peligrosas donde la radiación y las energías extremas están presentes y, ningún mundo que pudiera existir por sus alrededores tendría la posibilidad de albergar ninguna clase de vida.

Somos conscientes de que no podemos vivir aislados y desde siempre hemos tratado de saber qué ocurría más allá, en la lejanía de las estrellas donde algunos imaginativos pensaban que otras criaturas habitaban un sin fín de mundos que, como la Tierra, tendrían las condiciones necesarias para ello. Para ellos, el Universo ofrecía todas las posibilidades a favor y en contra, su diversidad era tanta que mundos llenos de vida pululaban alrededor de estrellas situadas a decenas, cientos, miles o millones de años-luz de nosotros y, también, había mundos imposibles donde nada podía surgir a la vida.

Ni afirmar ni negar podemos. En lo referente a la vida en otros mundos, todo podría ser posible y la vida tanto inteligente como vegetativa en múltiples formas y con distintos metabolismos, como ocurre aquí en nuestro planeta, es posible que esté presente en aquellos mundos que como el nuestro tengan aquellos requisitos necesarios para su sustento. Atmósfera calentada por una estrella benigna que caliente el planeta, océanos y bosques, y, en definitiva, todo aquellos que es necesario para mantener latente formas de vida que como la nuestra, parecida o totalmente diferentes, se desarrollen en un ambiente adecuado a las condiciones que cada especie pudiera requerir.

Erupciones en Io la luna de Júpiter

Charles Darwin decía: “Creo que hasta el los lugares más inhóspitos, la vida podría estar presente.”

La vida más resistente que se conoce es la vida invisible: los micro-organismos y las bacterias. Los seres vivos capaces de sobrevivir en condiciones extremas s. Sobreviven en condiciones que serían letales para cualquier otra forma de vida. Resisten temperaturas extremas, por encima del grado de ebullición del agua y por debajo del de congelación, condiciones de acidez, de falta de luz solar y de oxígeno, de presión, de salinidad… Pueden permanecer en estado de letargo durante miles de años y volver a reanimarse al contacto con el agua.

Lo único que necesitan es: materia orgánica, agua y una fuente de energía. La materia orgánica abunda por todo el Cosmos. Pueden emplear una fuente de energía distinta a la luz solar. De hecho, a comienzos de los 90, se descubrió una bacteria que vivía en el subsuelo, a 7 Km de profundidad, y se alimentaba a base de petróleo. Lo que sí necesita la vida extremófila es agua en estado líquido. O, al menos, así lo creemos. Hasta hoy, no hay pruebas de que ninguna forma de vida pueda sobrevivir sin agua líquida. Pero podemos estar equivocados.

Hasta ahora, la Tierra es el “único” lugar del universo donde está confirmada la existencia de agua en estado líquido. Pero en el propio Sistema Solar hay planetas y satélites con agua helada. Si se demostrara que los extremófilos pueden sobrevivir con agua helada, se abrirían nuevas posibilidades en la búsqueda de vida extraterrestre.

Arquea productora de metano. Se han encontrado microorganismos productores de metano en dos ambientes extremos en la Tierra: enterrados bajo kilómetros de hielo en Groenlandia y en los suelos cálidos del desierto. Estos descubrimientos hacen más plausible la esperanza que tenemos sobre la existencia de vida en Marte.

Han pasado más de 150 años desde que Darwin publicara su famosa obra El origen de las especies. Sus ideas han prevalecido en el transcurrir del tiempo y ni los nuevos descubrimientos ni los muchos avances logrados han podido dejar de lado la idea de la evolución. Más de doscientos años después de su nacimiento, sus ideas siguen en el candelero de la Biología y nos habla de que, la vida, como el decía, puede surgir en cualquier charca embarrada y caliente. Sus ideas han sido profundamente analizadas por los mejores especialistas en biología que han tenido que reconocer su influencia en el mundo científico de los distintos campos de la biología, en general, y de la biología evolutiva, en particular.

Pero es interesante ejemplarizar su capacidad sintetizadora y premonitoria en el por aquel entonces, campo novedoso de la biología, la extremofilia, a partir de la exploración de los lagos salobres del río negro en Argentina. A finales de 1831, Darwin se embarcó en el Beagle (ya contamos aquí aquella historia), tardaron meses en atravesar el Atlántico. Desembarcaron el Maldonado y recorrieron las costas de Uruguay y Argentina realizando numerosas observaciones geológicas, botánicas, zoológicas y antropológicas. Ciertamente, aquella “excursión” investigadora por méritos propios pasó a los anales de la Historia.

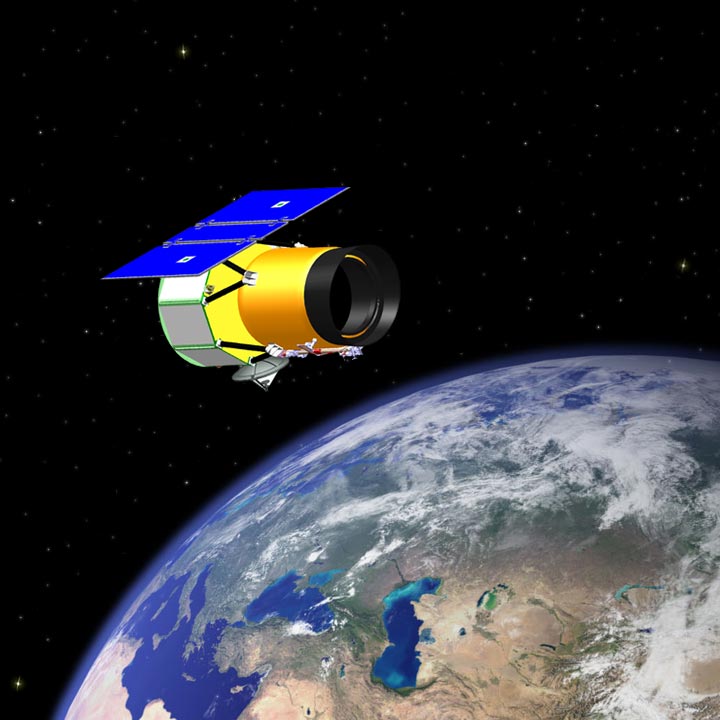

La imagen está referida a la Misión Planck de la ESA

En cada tiempo hemos hecho las cosas como hemos podido, siempre en busca del saber y queriendo descubrir los secretos que la Naturaleza esconde. Darwin partió en el Beagle hacia lo desconocido en un viaje peligroso y aventurero en busca de lo desconocido. Ahora, nosotros mucho más adelantados, buscamos lo mismo: Saber. Sin embargo, utilizamos otros medios que, como la Misión Planck de la Esa, por ejemplo, vamos a la búsqueda del origen del Universo.

La misión que data de 2.009, no es algo improvisado que se hizo a la ligera, estuvo planificándose y preparándose durante dos décadas de manera muy cuidadosa y con exquisito esmero para cuidar hasta el último detalle dentro de las más avanzadas técnicas que la ciencia actual podía permitirse. El telescopio espacial Planck nos ha ayudado a comprender mejor la historia del Universo, desde una fracción de segundo después del Big Bang a la evolución de las estrellas y de las galaxias a lo largo de estos 13.700 millones de años. Aunque la fase de observaciones científicas ya haya terminado, el legado de esta misión sigue vivo. Planck se lanzó en el año 2009 y pasó 4.5 años observando el firmamento para estudiar cómo evolucionó la materia cósmica con el paso del tiempo.

Los científicos que trabajan con los datos de Planck presentaron la imagen más precisa de la radiación cósmica de microondas (CMB, por sus siglas en inglés), los restos de la radiación del Big Bang que quedaron grabados en el firmamento cuando el Universo tenía apenas 380.000 años.

La señal CMB es la imagen más precisa de la distribución de masa en el Universo primitivo. En ella se pueden detectar minúsculas fluctuaciones de temperatura que se corresponden con regiones que, en un principio, presentaban densidades ligeramente diferentes, y que constituyen las semillas de todas las estructuras, estrellas y galaxias que podemos ver hoy en día. Jan Tauber, científico del proyecto Planck para la ESA, declaraba:

“Planck nos ha proporcionado la imagen a cielo completo de la señal CMB más precisa de la historia, con la que podremos poner a prueba una gran variedad de modelos sobre el origen y la evolución del cosmos”

El objetivo principal de Gaia es crear un mapa en 3D de alta precisión de nuestra galaxia, la Vía Láctea, observando repetidamente mil millones de estrellas para determinar su posición precisa en el espacio y sus movimientos a través de él. La sonda espacial Gaia es otro de los muchos proyectos que tratan de investigar dónde estamos situados en el contexto de nuestra Galaxia, la Vía Láctea.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha dado luz verde a la misión Euclides, que se lanzará en 2020 con el objetivo de estudiar la misteriosa energía oscura que compone el 73% del Universo. La misión Euclides contará con un telescopio de 1,2 metros de diámetro que nutrirá una cámara de 576 millones de píxeles con imágenes en muy alta resolución de 2.000 millones de galaxias, equivalente a las del Telescopio Espacial Hubble. Con esos datos, y mediante tecnología de infrarrojos, los científicos desarrollarán una cartografía de las grandes estructuras del Universo y medirán la distancia entre las galaxias captadas por la cámara.

El telescopio WISE ha llegó al final de su fase de mapear en infrarrojo, pero continuó con la misión de realizar el siguimiento de los más cercanos cometas y asteroides, además de enanas marrones. Se ideó un telescopio infrarrojo que orbitara la Tierra y que ha sido empleado para mapear objetos fríos, polvorientos o lejanos que los telescopios de luz visible no pueden observar. Durante 2010 ha tomó más de 1,8 millones de fotografías utilizando su telescopio de 16 pulgadas y cuatro detectores de longitudes de onda infrarrojas, observando el cielo una vez y media, descubriendo estrellas, cometas y más de 33.500 asteroides en el proceso.

![Ilustración del exoplaneta Kepler-62 f. (Foto: NASA-JPL Caltech) [Img #13113]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_13113.jpg)

“Un sistema de cinco planetas, de los cuales dos tienen un radio 1,41 y 1,61 veces superior al de la Tierra y están en la zona habitable”. Este es el título de un estudio que investigadores internacionales publican esta semana en Science. El hallazgo ha sido posible gracias a las observaciones del telescopio espacial Kepler de la NASA. La estrella anfitriona es Kepler-62 y los dos planetas protagonistas se han bautizado como Kepler-62 e y f, orbitando más lejos que sus compañeros b, c y d. A Kepler-62 e y f llega un flujo solar desde su estrella parecido al que reciben Venus y Marte por parte de nuestro Sol. Respectivamente, los dos exoplanetas reciben alrededor de 1,2 y 0,41 veces la radiación solar que alcanza la Tierra. Basándose en modelos y simulaciones computacionales, los científicos consideran que el tamaño de estos dos nuevos planetas sugiere que podrían ser rocosos, como la Tierra, o estar compuestos de agua sólida.

Si miramos al cielo en una noche oscura y estamos en el lugar adecuado, podremos contemplar, la inmensidad en la que estamos inmersos y situados en un pequeño planeta apto para albergar la vida, podemos admirar parte de nuestra Galaxia, la Vía Láctea que nunca hemos podido contemplar en su totalidad al estar confinados en el planeta y no tener los medios para salir fuera y poder tomar una imagen completa del lugar en el que vivimos. Podemos hacerlo con otras galaxias lejanas y, de la nuestra, sólo la conocemos por datos parciales que podemos ir juntando en los diversos estudios que para ello hemos llevado a cabo y seguimos llevando con misiones que, como las que más arriba se reseñan, nos facilitan datos precisos para que podamos saber, de nuestro lugar en el Universo desde esta Galaxía que es sólo una de entre cien mil millones.

Desde un lugar minúsculo, un pequeño terrón de roca y agua que orbita una estrella mediana que le suministra la luz y el calor necesario para que podamos estar aquí, sin pararnos a pensar en nuestra ínfima medida en el contexto del Universo, lo cierto es que lo queremos conquistar.

¡Ilusos!

emilio silvera

Totales: 74.929.545

Totales: 74.929.545 Conectados: 11

Conectados: 11