May

5

Mundo de Agua

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (1)

Comments (1)

“La Tierra es el mayor de los planetas interiores y se creó como todos los planetas restantes del Sistema Solar, hace aproximadamente 4.6 miles de millones de años. La Tierra primigenia se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños, de los denominados planetesimales.”

Se hallaron fósiles de vida primigenia en las rocas más antiguas de la Tierra con 3.800 M de años. Cuando se formó la Tierra tenía todos los ingredientes necesarios para que pudiera surgir aquella primera célula replicante que comenzó la fascinante aventura de la vida.

Otros lanzaron la teoría de que vino del Espacio Exterior, la Panspermia. Nadie sabe la verdad, Pero… ¡Aquí estamos!

La vida echó raíces hace más de cuatro mil millones años en nuestra naciente Tierra, un lugar más húmedo y más duro que ahora, bañado por chisporroteantes rayos ultravioleta. Lo que comenzó como simples células finalmente se transformó en mohos del fango, ranas, elefantes, seres humanos y el resto de los reinos vivos de nuestro planeta. ¿Cómo empezó todo?

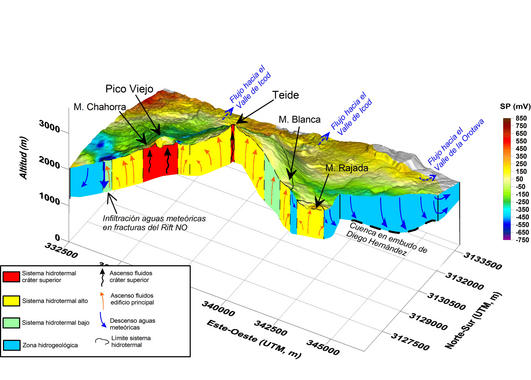

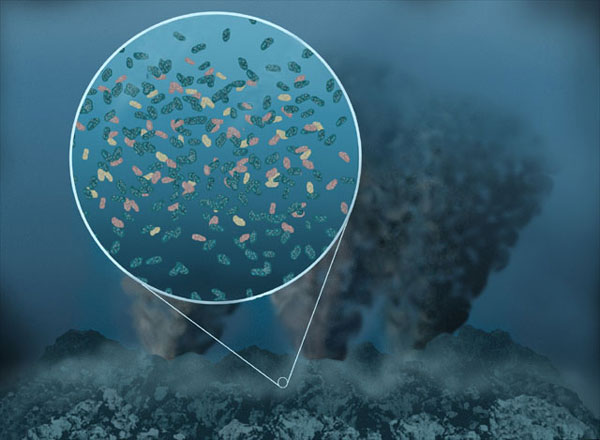

Un nuevo estudio de investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro y el Instituto de Astrobiología de la NASA describe cómo la energía eléctrica producida de forma natural en el fondo del mar pudo haber dado origen a la vida en la Tierra hace 4.000 millones de años. Aunque los científicos ya habían propuesto esta hipótesis -llamada “aparición de vida hidrotermal alcalina submarina”- el nuevo estudio reúne décadas de trabajo de campo, de laboratorio e investigación teórica en un gran imagen unificada.

Según los resultados, sustentados en la teoría del “mundo de agua”, la vida pudo haber comenzado en el interior de fondos marinos cálidos, en un tiempo remoto cuando los océanos se extendían por todo el planeta. Esta idea de las fuentes hidrotermales como posibles lugares para el origen de la vida fue propuesta por primera vez en 1980 tras estudiarse en el fondo del mar cerca de Cabo San Lucas, México. Llamadas “fumarolas negras” son respiraderos de burbujas con agua hirviendo y fluidos ácidos calientes. Por el contrario, los respiraderos de ventilación en el nuevo estudio -la hipótesis del científico Michael Russell del JPL en 1989- son más suaves y se filtran con líquidos alcalinos. Uno de estos complejos de estos respiraderos alcalinos se encontró casualmente en el Océano Atlántico Norte en 2000, y fue apodado la Ciudad Perdida.

“La vida se aprovecha de los estados de desequilibrio en el planeta, como puede haber sido el caso hace miles de millones de años en los respiraderos hidrotermales alcalinos”, dijo Russell. “La vida es el proceso que resuelve estos desequilibrios”.

La teoría del mundo de agua de Russell y su equipo dice que las cálidas fuentes hidrotermales alcalinas mantienen un estado de desequilibrio con respecto al antiguo entorno ácido de los alrededores en el océano, que podría haber proporcionado la llamada energía libre para impulsar el surgimiento de la vida. De hecho, los respiraderos de ventilación podrían haber creado dos desequilibrios químicos. El primero fue un gradiente de protones, donde los protones -los iones de hidrógeno- se concentraron más en el exterior de las chimeneas de ventilación. El gradiente de protones podría haber sido aprovechado para la energía -algo que nuestros propios cuerpos hacen todo el tiempo en las estructuras celulares llamadas mitocondrias.

El segundo desequilibrio podría haber implicado un gradiente eléctrico entre los fluidos hidrotermales y el océano. Hace miles de millones de años, cuando la Tierra era joven, sus océanos eran ricos en dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono del océano y de los combustibles de la ventilación -hidrógeno y metano- surgió a través de la pared de los respiraderos, los electrones pudieron haber sido transferidos. Estas reacciones podrían haber producido los compuestos de carbono -u otros orgánicos más complejos- que contienen ingredientes esenciales de la vida tal como la conocemos. Al igual que los gradientes de protones, los procesos de transferencia de electrones se producen regularmente en las mitocondrias.

Como pasa con todas las formas de vida avanzadas, las enzimas son la clave para que las reacciones químicas ocurran. En nuestros antiguos océanos, los minerales pueden haber actuado como enzimas, interactuando con los productos químicos alrededor y conducir reacciones. En la teoría del mundo de agua, dos tipos diferentes de “motores” de minerales podrían haber delineado las paredes de las estructuras del respiradero.

Uno de los pequeños motores se cree que ha utilizado un mineral conocido como óxido verde, lo que le permite aprovechar las ventajas del gradiente de protones para producir una molécula que contiene fosfato que almacena energía. El otro motor se cree que ha dependido de un metal raro llamado molibdeno.

“La teoría de Michael Russell se originó hace 25 años y, desde ese momento, las misiones espaciales de JPL han encontrado una fuerte evidencia de océanos de agua líquida y fondos rocosos en Europa y Encelado”, dijo Laurie Barge, investigadora del JPL. “Hemos aprendido mucho sobre la historia del agua en Marte, y pronto podemos encontrar planetas similares a la Tierra alrededor de estrellas lejanas. Al probar esta hipótesis del origen de la vida en el laboratorio de JPL, podemos explicar cómo la vida podría haber surgido en otros lugares de nuestro Sistema Solar o más allá, y también tener una idea de cómo buscarla”.

LA NASA

May

5

Los Quarks invisibles

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

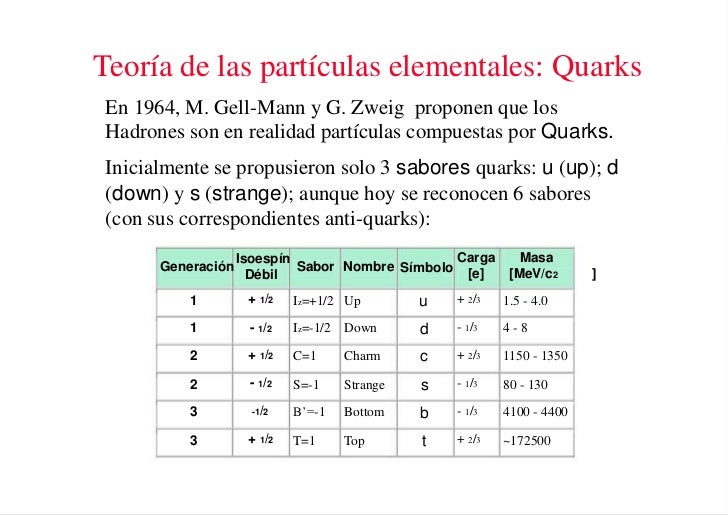

Una vez que se ha puesto orden entre las numerosas especies de partículas, se puede reconocer una pauta. Igual que Dimitri Ivanovich Mendeleev descubrió el sistema periódico de los elementos químicos en 1869, así también se hizo visible un sistema similar para las partículas. Esta pauta la encontraron independientemente el americano Murray Gell-Mann y el israelí Yuval Ne’eman.

Ocho especies de mesones, todos con el mismo espín, u ocho especies de bariones, con el mismo espín, se podían reagrupar perfectamente en grupos que llamaremos multipletes. El esquema matemático correspondiente se llama SU(3). Grupletes de ocho elementos forman un octete “fundamental”. Por esta razón Gell-Mann llamó a esta teoría el “óctuplo camino”. Lo tomó prestado del budismo de acuerdo con el cual el camino hacia el nirvana es el camino óctuplo.

El Nirvana es el estado de liberación, libre de sufrimiento, alcanzado por el ser humano al finalizar su búsqueda espiritual al verse libre de ataduras. Pocos han logrado alcanzarlo.

El Noble Camino Óctuple es considerado, según el budismo, como la vía que lleva al cese del sufrimiento. Este cese del sufrimiento se conoce como nirvana. Puede ser que eso fuese lo que sintiera Gell-Mann al finalizar sus trabajos, y, de ahí la adopción del nombre y todo lo que lleva consigo de simbología.

El noble camino es una de las enseñanzas budistas fundamentales; la cuarta parte de las Cuatro Nobles Verdades. En la simbología budista, el noble camino es usualmente representado con la rueda del dharma, donde cada rayo representa un elemento del sendero. Este símbolo también se utiliza para el budismo en general.

Los elementos del noble camino óctuple se subdividen en tres categorías básicas: sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente (o meditación); para rehabilitar y desacondicionar la mente. En todos los elementos del noble camino, la palabra «correcta» es una traducción de la palabra “sammā” (en pali), que significa ‘plenitud’, ‘coherencia’, ‘perfección’ o ‘ideal’. El noble camino es: Sabiduría.

Pero sigamos con el trabajo.

Las matemáticas SU(3) también admiten multipletes de diez miembros. Cuando se propuso este esquema se conocían nueve bariones con espín 3/2. Los esquemas SU(3) se obtienen al representar dos propiedades fundamentales de las partículas, la extrañeza S frente al iso-espín I₃ , en una gráfica.

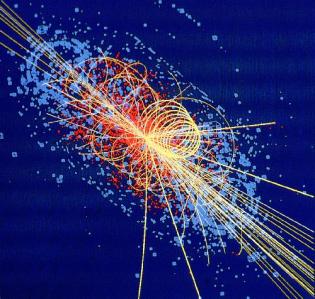

“Imagen de trazas en la cámara de burbujas del primer evento observado incluyendo bariones Ω, en el Laboratorio Nacional Brookhaven. Dependiendo de su masa y tamaño las partículas producen distintos remolinos en la cámara de burbujas.”

De esta manera, Gell-Mann predijo un décimo barión, el omega-menos (Ω¯), y pudo estimar con bastante precisión su masa porque las masas de los otros nueve bariones variaban de una forma sistemática en el gráfico (también consiguió entender que las variaciones de la masa eran una consecuencia de una interacción simple). Sin embargo, estaba claro que la Ω¯, con una extrañeza S = -3, no tenía ninguna partícula en la que desintegrarse que no estuviera prohibida por las leyes de conservación de la interacción fuerte.

“El barión omega–menos, compuesto de tres quarks strange, es un clásico ejemplo de la necesidad de la propiedad llamada “color” en la descripción de las partículas. Dado que los quarks son fermiones de espín 1/2, deben obedecer el principio de exclusión de Pauli y no pueden existir en estados idénticos.”

De modo que, la Ω¯ sólo podía ser de tan sólo 10¯²³ segundos como los demás miembros del multiplete, sino que tenía que ser del orden de 10¯¹⁰ segundos. Consecuentemente, esta partícula debería viajar varios centímetros antes de desintegrarse y esto la haría fácilmente detectable. La Ω¯ fue encontrada en 1964 con exactamente las mismas propiedades que había predicho Gell-Mann.

Se identificaron estructuras multipletes para la mayoría de los demás bariones y mesones y Gell-Mann también consiguió explicarlas. Sugirió que los mesones, igual que los bariones, debían estar formados por elementos constitutivos “más fundamentales aún”. Gell-Mann trabajaba en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena (CalTech), donde conversaba a menudo con Richard Feynman. Eran ambos físicos famosos pero con personalidades muy diferentes. Gell-Mann, por ejemplo, es conocido como un entusiasta observador de Pájaros, familiarizado con las artes y la literatura y orgulloso de su conocimiento de lenguas extranjeras.

A comienzos de los años sesenta, un profesor del Instituto de Tecnología de California (Caltech) imparte un curso completo de física ante una cada día más numerosa. Su nombre: Richard Feynman

Feynman fue un hombre hecho a sí mismo, un analista riguroso que se reía de cualquier cosa que le recordara la autoridad establecida. Hay una anécdota que parece no ser cierta de hecho, pero que me parece tan buena que no puedo evitar el contarla; podía haber sucedido de esta forma. Gell-Mann le dijo a Feynman que tenía un problema, que estaba sugiriendo un nuevo tipo de ladrillos constitutivos de la materia y que no sabía qué nombre darles. Indudablemente debía haber de haber pensado en utilizar terminología latina o griega, como ha sido costumbre siempre en la nomenclatura científica. “Absurdo”, le dijo Feynman; “tú estás hablando de cosas en las que nunc ase había pensado antes. Todas esas preciosas pero anticuadas palabras están fuera de lugar. ¿Por qué no los llamas simplemente “shrumpfs”, “quacks” o algo así?”.

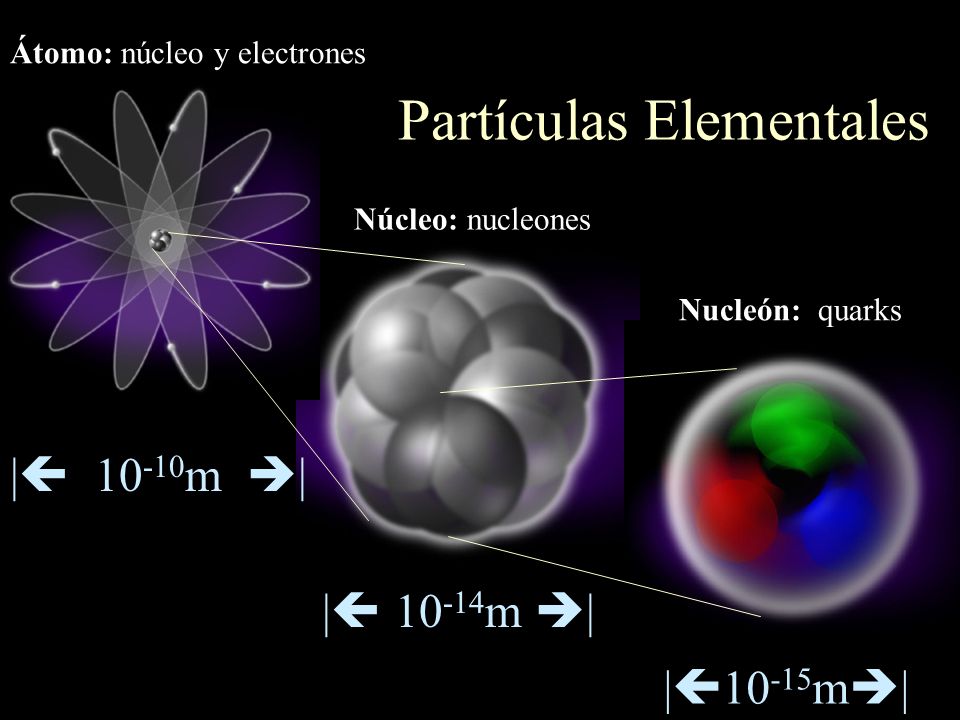

Los pequeños componentes de la materia ordinaria

Cuando algún tiempo después le pregunté a Gell-Mann, éste negó que tal conversación hubiera tenido lugar. Pero la palabra elegida fue quark, y la explicación de Gell-Mann fue que la palabra venía de una frase de Fynnegan’s Wake de James Joyce; “¡Tres quarks para Muster Mark!”. Y, efectivamente así es. A esas partículas les gusta estar las tres juntas. Todos los bariones están formados por tres quarks, mientras que los mesones están formados por un quark y un anti-quark.

Los propios quarks forman un grupo SU(3) aún más sencillo. Los llamaremos “arriba (u)”, “abajo” (d), y “extraño” (s). Las partículas “ordinarias” contienen solamente quarks u y d. Los hadrones “extraños” contienen uno o más quarks s (o anti-quarks ŝ).

La composición de quarks de espín 3/2 se puede ver en cualquier tabla de física.. La razón por la que los bariones de espín ½ sólo forman un octete es más difícil de explicar. Está relacionada con el hecho de que en estos estados, al menos dos de los quarks tienen que ser diferentes unos de otros.

Junto con los descubrimientos de los Hadrones y de sus componentes, los Quarks, durante la primera mitad del sigo XX, se descubrieron otras partículas. Los Hadrones forman dos ramas, los mesones formados por dos quarks y los bariones por tres.

La Mecánica cuántica es muy extraña

Realmente, la idea de que los hadrones estuvieran formados por ladrillos fundamentales sencillos había sido también sugerida por otros. George Zweig, también en el Cal Tech, en Pasadena, había tenido la misma idea. Él había llamado a los bloques constitutivos “ases!, pero es la palabra “quark” la que ha prevalecido. La razón por la que algunos nombres científicos tienen más éxito que otros es a veces difícil de comprender.

Pero en esta teoría había algunos aspectos raros. Aparentemente, los quarks (o ases) siempre existen en parejas o tríos y nunca se han visto solos. Los experimentadores habían intentado numerosas veces detectar un quark aislado en aparatos especialmente diseñados para ello, pero ninguno había tenido éxito.

Loa quarks –si se pudieran aislar- tendrían propiedades incluso más extrañas. Por ejemplo, ¿Cuáles serían sus cargas eléctricas? Es razonable suponer que tanto los quarks u como los quarks s y d deban tener siempre la misma carga. La comparación de la tabla 5 con la tabla 2 sugiere claramente que los quarks d y s tienen carga eléctrica -1/3 y el quark u tiene carga +2/3. Pero nunca se han observado partículas que no tengan carga múltiplo de la del electrón o de la del protón. Si tales partículas existieran, sería posible detectarlas experimentalmente. Que esto haya sido imposible debe significar que las fuerzas que las mantienen unidas dentro del hadrón son necesariamente increíblemente eficientes.

Todos sabemos que los Leptones son: El electrón, el muon y la partícula tau y, cada una de ellas tiene su tipo de neutrino: el electrónico, el muónico y el tauónico.

Aunque con la llegada de los quarks se ha clarificado algo más la flora y la fauna de las partículas subatómicas, todavía forman un conjunto muy raro, aún cuando solamente unas pocas aparezcan en grandes cantidades en el universo (protones, neutrones, electrones y fotones). Como dijo una vez Sybren S. de Groot cuando estudiaba neutrinos, uno realmente se enamora de ellos. Mis estudiantes y yo amábamos esas partículas cuyo comportamiento era un gran misterio. Los leptones, por ser casi puntuales, son los más sencillos, y por tener espín se ven afectados por la interacción que actúa sobre ellos de forma muy complicada, pero la interacción débil estaba bastante bien documentada por entonces.

Los hadrones son mucho más misteriosos. Los procesos de choque entre ellos eran demasiado complicados para una teoría respetable. Si uno se los imagina como pequeñas esferas hachas de alguna clase de material, aún quedaba el problema de entender los quarks y encontrar la razón por la que se siguen resistiendo a los intentos de los experimentadores para aislarlos.

emilio silvera

Si queréis saber más sobre el tema, os recomiendo leer el libro Partículas de Gerard ´t Hooft

May

4

Sí, somos parte del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Una parte de la ciencia estudia la estructura y la evolución del Universo: La cosmología.

La cosmología observacional se ocupa de las propiedades físicas del Universo, como su composición física referida a la química, la velocidad de expansión y su densidad, además de la distribución de Galaxias y cúmulos de galaxias. La cosmología física intenta comprender estas propiedades aplicando las leyes conocidas de la física y de la astrofísica. La cosmología teórica construye modelos que dan una descripción matemática de las propiedades observadas del Universo basadas en esta comprensión física.

La cosmología también tiene aspectos filosóficos, o incluso teológicos, en el sentido de que trata de comprender por qué el Universo tiene las propiedades observadas.

La cosmología teórica se basa en la teoría de la relatividad general, la teoría de Einstein de la gravitación. De todas las fuerzas de la naturaleza, la gravedad es la que tiene efectos más intensos a grandes escalas y domina el comportamiento del Universo en su conjunto.

El espacio-tiempo, la materia contenida en el Universo con la fuerza gravitatoria que genera y, nuestras mentes que tienen conocimientos de que todo esto sucede.

De manera que, nuestro consciente (sentimos, pensamos, queremos obrar con conocimiento de lo que hacemos), es el elemento racional de nuestra personalidad humana que controla y reprime los impulsos del inconsciente, para desarrollar la capacidad de adaptación al mundo exterior.

Al ser conscientes, entendemos y aplicamos nuestra razón natural para clasificar los conocimientos que adquirimos mediante la experiencia y el estudio que aplicamos a la realidad del mundo que nos rodea.

Claro que, no todos podemos percibir la realidad de la misma manera, las posibilidades existentes de que el conocimiento de esa realidad responda exactamente a lo que ésta es en sí, no parece fácil.

Descartes, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume (que influyó decisivamente en Kant), entre otros, construyeron una base que tomó fuerza en Kant, para quien el conocimiento arranca o nace de nuestras experiencias sensoriales, es decir, de los datos que nos suministra nuestros cinco sentidos, pero no todo en él procede de esos datos. Hay en nosotros dos fuentes o potencias distintas que nos capacitan para conocer, y son la sensibilidad (los sentidos) y el entendimiento (inteligencia). Esta no puede elaborar ninguna idea sin los sentidos, pero éstos son inútiles sin el entendimiento.

A todo esto, para mí, el conocimiento está inducido por el interés. La falta y ausencia de interés aleja el conocimiento. El interés puede ser de distinta índole: científico, social, artístico, filosófico, etc. (La gama es tan amplia que existen conocimientos de todas las posibles vertientes o direcciones, hasta tal punto es así que, nunca nadie lo podrá saber todo sobre todo). Cada uno de nosotros puede elegir sobre los conocimientos que prefiere adquirir y la elección está adecuada a la conformación individual de la sensibilidad e inteligencia de cada cual, en alguna parte, está el germen del interés-curiosidad de cada individuo.

También se da el caso de personas que prácticamente, por cuestiones genéticas o de otra índole, carecen de cualquier interés por el conocimiento del mundo que les rodea, sus atributos sensoriales y de inteligencia funcionan a tan bajo rendimiento que, sus comportamientos son casi-animales (en el sentido de la falta de racionalidad), son guiados por la costumbre y las necesidades primarias: comer, dormir…

Formamos parte del misterio que tratamos de descubrir

El polo opuesto lo encontramos en múltiples ejemplos de la historia de la ciencia, donde personajes como Newton, Einstein, Riemann, Ramanujan y tantos otros (cada uno en su ámbito del conocimiento), dejaron la muestra al mundo de su genio superior.

Pero toda la realidad está encerrada en una enorme burbuja a la que llamamos Universo y que encierra todos los misterios y secretos que nosotros, seres racionales y conscientes, persiguen.

Todo el mundo sabe lo que es la conciencia; es lo que nos abandona cada noche cuando nos dormimos y reaparece a la mañana siguiente cuando nos despertamos. Esta engañosa simplicidad me recuerda lo que William James escribió a finales del siglo XIX sobre la atención: ”Todo el mundo sabe lo que es la atención; es la toma de posesión por la mente, de una forma clara e intensa, de un hilo de pensamiento de entre varios simultáneamente posibles”. Más de cien años más tarde somos muchos los que creemos que seguimos sin tener una comprensión de fondo ni de la atención, ni de la conciencia que, desde luego, no creo que se marche cuando dormimos, ella no nos deja nunca.

La falta de comprensión ciertamente no se debe a una falta de atención en los círculos filosóficos o científicos. Desde que René Descartes se ocupara del problema, pocos han sido los temas que hayan preocupado a los filósofos tan persistentemente como el enigma de la conciencia.

Para Descartes, como para James más de dos siglos después, ser consciente era sinónimo de “pensar”: el hilo de pensamiento de James no era otra cosa que una corriente de pensamiento. El cogito ergo sum, “pienso, luego existo”, que formuló Descartes como fundamento de su filosofía en Meditaciones de prima philosophía, era un reconocimiento explícito del papel central que representaba la conciencia con respecto a la ontología (qué es) y la epistemología (qué conocemos y cómo le conocemos).

No siempre somos conscientes de Ser, y, saber el lugar que ocupamos… ¡Es conveniente! En caso contrario, nos podríamos creer más de lo que somos.

Claro que tomado a pie juntillas, “soy consciente, luego existo”, nos conduce a la creencia de que nada existe más allá o fuera de la propia conciencia y, por mi parte, no estoy de acuerdo. Existen muchísimas cosas y hechos que no están al alcance de mi conciencia. Unas veces por imposibilidad física y otras por imposibilidad intelectual, lo cierto es que son muchas las cuestiones y las cosas que están ahí y, sin embargo, se escapan a mi limitada conciencia.

Todo el entramado existente alrededor de la conciencia es de una complejidad enorme, de hecho, conocemos mejor el funcionamiento del Universo que el de nuestros propios cerebros.

¿Cómo surge la conciencia como resultado de procesos neuronales particulares y de las interacciones entre el cerebro, el cuerpo y el mundo?

¿Cómo pueden explicar estos procesos neuronales las propiedades esenciales de la experiencia consciente?

Cada uno de los estados conscientes es unitario e indivisible, pero al mismo tiempo cada persona puede elegir entre un número ingente de estados conscientes distintos.

Beltrand Russell decía:

“El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas”.

Muchos han sido los que han querido explicar lo que es la conciencia. En 1.940, el gran neurofisiólogo charles Sherrington lo intento y puso un ejemplo de lo que él pensaba sobre el problema de la conciencia. Unos pocos años más tarde también lo intentaron otros y, antes, el mismo Bertrand Russell hizo lo propio, y, en todos los casos, con más o menos acierto, el resultado no fue satisfactorio, por una sencilla razón: nadie sabe a ciencia cierta lo que en verdad es la conciencia y cuales son sus verdaderos mecanismos; de hecho, Russell expresó su escepticismo sobre la capacidad de los filósofos para alcanzar una respuesta:

“Suponemos que un proceso físico da comienzo en un objeto visible, viaja hasta el ojo, donde se convierte en otro proceso físico en el nervio óptico y, finalmente, produce algún efecto en el cerebro al mismo tiempo que vemos el objeto donde se inició el proceso; pero este proceso de ver es algo “mental”, de naturaleza totalmente distinta a la de los procesos físicos que lo preceden y acompañan. Esta concepción es tan extraña que los metafísicos han inventado toda suerte de teorías con el fin de sustituirla con algo menos increíble”.

Está claro que en lo más profundo de ésta consciencia que no conocemos, se encuentran todas las respuestas planteadas o requeridas mediante preguntas que nadie ha contestado.

Sin la fuerza de Gravedad, nuestras mentes serían diferentes (o no serían), estamos estrechamente conectados a las fuerzas que rigen el Cosmos y, precisamente, somos como somos, porque las fuerzas fundamentales de la Naturaleza, son como son y hacen posible la vida y la existencia de seres pensantes y evolucionados que son capaces de tener conciencia de SER, de hacer preguntas tales como: ¿de donde venimos? ¿Hacia donde vamos?

Al comienzo mencionaba el cosmos y la gravedad junto con la consciencia y, en realidad, con más o menos acierto, de lo que estaba tratando era de hacer ver que todo ello, es la misma cosa. Universo-Galaxia-Mente. Nada es independiente en un sentido global, sino que son partes de un todo y están estrechamente relacionados.

Una Galaxia es simplemente una parte pequeña del Universo, nuestro planeta es, una mínima fracción infinitesimal de esa Galaxia, y, nosotros mismos, podríamos ser comparados (en relación a la inmensidad del cosmos) con una colonia de bacterias pensantes e inteligentes. Sin embargo, toda forma parte de lo mismo y, aunque pueda dar la sensación engañosa de una cierta autonomía, en realidad todo está interconectado y el funcionamiento de una cosa incide directamente en las otras.

Karl Popper

“Cuanto más profundizo en el saber de las cosas, más consciente soy de que mis conocimientos son limitados, mientras que mi ignorancia… ¡Es infinita!

Pocas dudas pueden caber a estas alturas del hecho de que poder estar hablando de estas cuestiones, es un “milagro” en sí mismo.

Después de millones y millones de años de evolución, se formaron las conciencias primarias que surgieron en los animales con ciertas estructuras cerebrales de alta complejidad que, podían ser capaces de construir una escena mental, pero con capacidad semántica o simbólica muy limitada y careciendo de un verdadero lenguaje.

Hemos desarrollado los pensamientos críticos partiendo de los pensamientos básicos que nos han permitido construir ese ente superior que va más allá de su origen animal para entrar en el área de la racionalidad y de la comprensión de las cosas.

La conciencia de orden superior (que floreció en los humanos y presupone la coexistencia de una conciencia primaria) viene acompañada de un sentido de la propia identidad y de la capacidad explícita de construir en los estados de vigilia escenas pasadas y futuras. Como mínimo, requiere una capacidad semántica y, en su forma más desarrollada, una capacidad lingüística.

Los procesos neuronales que subyacen en nuestro cerebro son en realidad desconocidos y, aunque son muchos los estudios y experimentos que se están realizando, su complejidad es tal que, de momento, los avances son muy limitados. Estamos tratando de conocer la máquina más compleja y perfecta que existe en el Universo.

emilio silvera

May

4

¿Cuántas galaxias tiene nuestro Universo?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

El universo observable tiene diez veces más galaxias de las que se pensaba

Imagen de una porción del cielo conocida como GOODS South. Crédito: NASA, ESA,

Hasta ahora los astrónomos estimaban que el Universo observable contenía entre 100 y 200 mil millones de galaxias, pero las últimas observaciones del Telescopio Espacial Hubble y otros instrumentos indican que al menos tiene diez veces más, es decir, unos dos billones (2 x 1012) de galaxias.

Mediante modelos matemáticos y una exhaustiva revisión de datos astrofísicos, un equipo internacional de investigadores liderado desde la Universidad de Nottingham (Reino Unido) ha deducido que alrededor del 90% de las galaxias son tan débiles o están tan lejos que todavía no las hemos visto.

“Es alucinante pensar que el 90% de las galaxias del Universo todavía no se haya estudiado; quién sabe qué propiedades interesantes nos encontraremos cuando las observemos con la próxima generación de telescopios”, explica Christopher Conselice, la investigadora principal del trabajo.

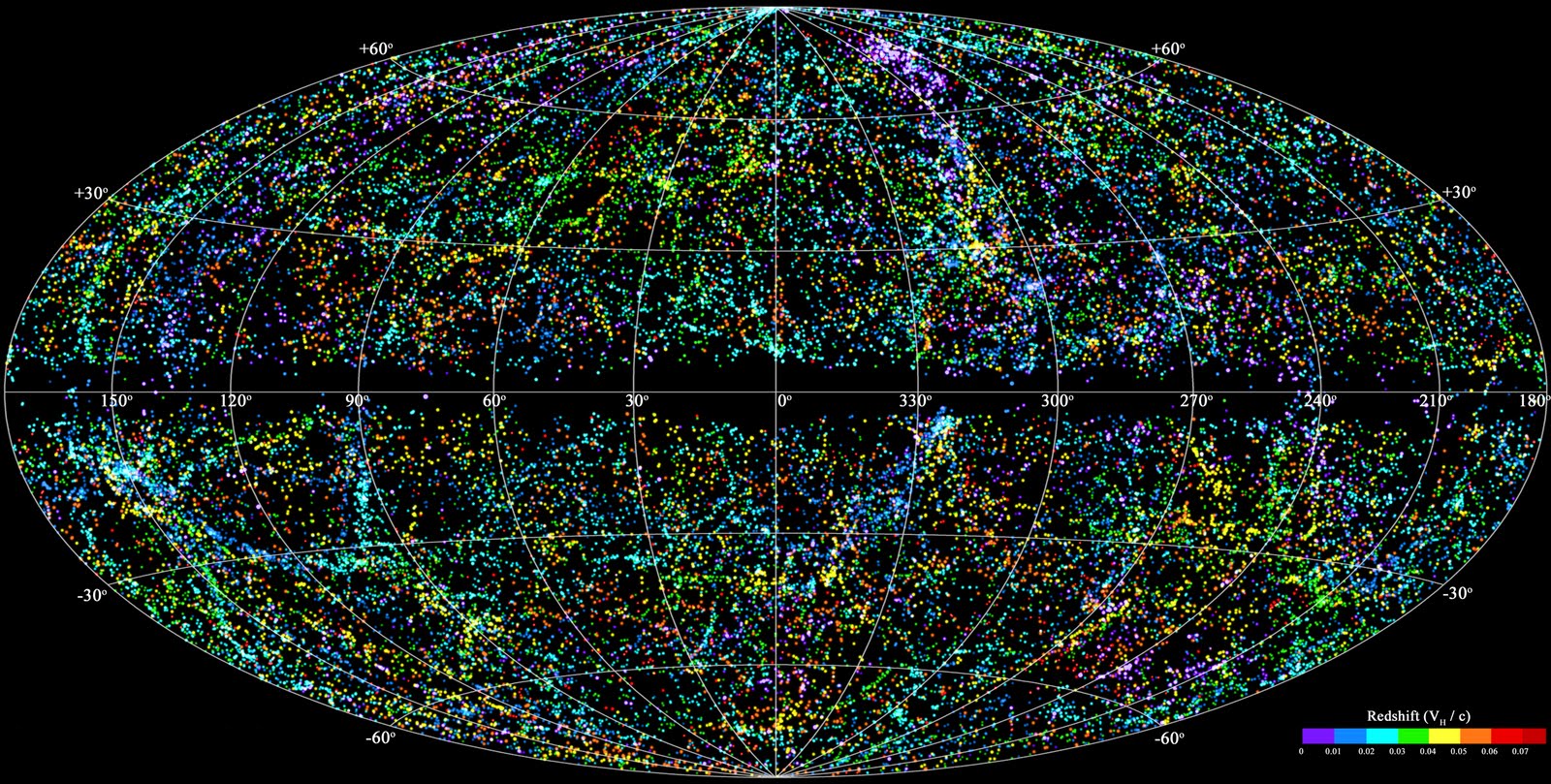

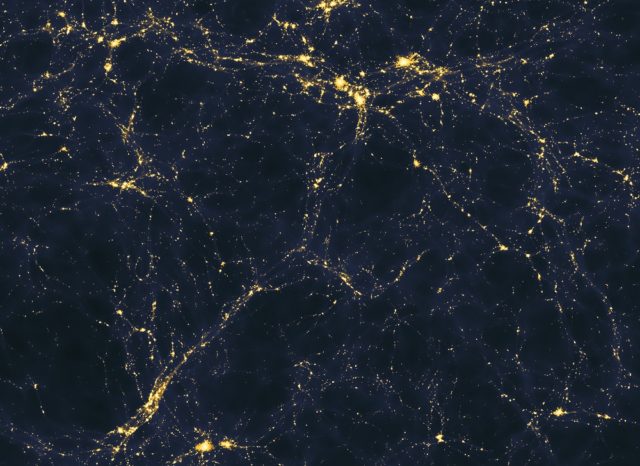

En las últimas décadas se vienen realizados diferentes cartografías digitales de la distribución de galaxias en el Universo, que en muchos aspectos están conectadas entre sí.

Los análisis también revelan que las galaxias no se han distribuido de forma uniforme a lo largo de los más de 13.000 millones de años del Universo. De hecho, parece que hubo un factor de 10 galaxias más por unidad de volumen cuando el Universo tenía sólo unos pocos miles de millones de años de edad en comparación con la actualidad. La mayoría de esas galaxias fueron relativamente pequeñas y débiles, y muchas se fusionaron, lo que redujo drásticamente su número.

Esta disminución a lo largo del tiempo ayuda a resolver una antigua paradoja astronómica, conocida como paradoja de Olbers: ¿Por qué el cielo es oscuro por la noche? (Si se supone que en un Universo infinito en cada punto del cielo hay parte de una galaxia con sus estrellas y debería brillar.)

Si se observa la distribución de las galaxias en el universo, entonces se ve un cuadro sorprendente: Se ven estructuras reticulares a gran escala.

Según los autores, la respuesta estaría en que la mayoría de estas galaxias son invisibles para el ojo humano, e incluso para los telescopios modernos, debido a una combinación de factores: desplazamiento al rojo de la luz, la naturaleza dinámica del Universo y la absorción de la luz por el polvo y gas intergaláctico. Todos estos factores se combinan para garantizar que el cielo nocturno siga siendo, en su mayor parte, oscuro.

El artículo “The Evolution Of Galaxy Number Density At z < 8 And Its Implications” será publicado en The Astrophysical Journal.

Fuente: SINC

May

4

Las estrellas masivas y su destino

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (1)

Comments (1)

Si preguntamos por el significado del Big Bang, la expansión del universo, cómo nacen y mueren las estrellas, qué es una singularidad, a qué se refiere la libertad asintótica de los quarks, qué son los nucleones, qué significan las constantes universales, qué es la Mecánica Cuántica, el Modelo Estándar, la Relatividad General, el significado de E = mc2, el Principio de incertidumbre, la Función de onda de Schrödinger, el Principio de exclusión de Pauli, el cuanto de acción, h, o el límite, la energía o tiempo de Planck…, cualquiera de estas cuestiones, todas tan importantes, serán desconocidas para el 99’99% de los encuestados. ¡Una auténtica calamidad!

El núcleo del átomo está compuesto de nucleones (protones y neutrones) hechos de tripletes de Quarks que están allí confinados por partículas de la familia de los Bosones que se llaman Gluones. El núcleo tiene más del 88% de la masa del átomo.

En todas las escuelas del Mundo se debería exigir que al finalizar los estudios, todos los que pasaron por ellas pudieran tener una noción básica de lo que es el “mundo” en el que viven, el Universo que nos acoge. Saber lo que es un átomo, una galaxia, una estrella… ¡cómo funciona nuestro mundo! Qué son los exóticos objetos que pueblan el universo y cómo se forman…

Según todos los indicios, parece que todo comenzó con la explosión de una singularidad de densidad “infinita” que se expandió creando Espacio y materia al surgir las cuatro fuerzas fundamentales y las constantes universales, y, con el paso del Tiempo (que también nació en ese mismo instante)), se formó el Universo que conocemos.

Y siguiendo el hilo de lo que antes decía, esa es la penosa realidad en la que estamos inmersos. Esas personas desconocedoras de las preguntas que antes enumeramos, sí podrían contestar, en cambio, sobre cualquier tema que se les plantee sobre cuestiones mundanas e intrascendentes, de los “famosos” que siempre andan en la TV y las revistas de chismes (una auténtica lástima que deja al descubierto la ignorancia de esas mayorías). Ninguna pregunta contestarán sobre, por ejemplo, una estrella supermasiva.

El Sol, en realidad, aunque nos parezca enorme (tiene más del 99% de toda la masa del Sistema solar), en realidad, es una enana amarilla de la clase G2V, muy corriente en el Universo y nada extraordinaria, aunque para nosotros suponga la vida.

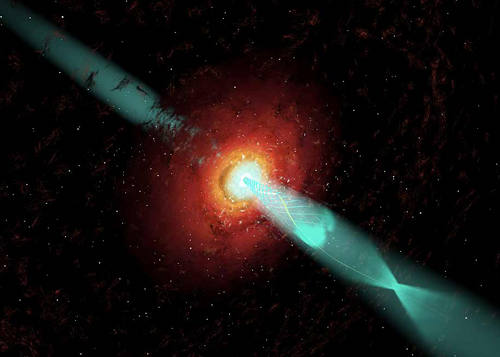

“Las estrellas súper-masivas, de muchas veces la masa del Sol (pueden sobrepasar las 150 masas), -si son muy masivas su propia radiación las destruye-, acaban su vida bien mediante una explosión como supernova o directamente mediante un colapso gravitatorio. Ambos procesos conducen teóricamente a la formación de agujeros negros, pero hasta hace relativamente bien poco tiempo no se tenían pruebas de ninguno de ellos.

En el artículo que se publicó en Nature (“Evidence of a Supernova Origin for the Black Hole in GRO J1655-40”), astrónomos del IAC y de la Universidad de California, en Berkeley, presentaron los resultados de un estudio sobre la composición química de la estrella que orbita en torno al agujero negro del sistema GRO J1655-44 (Nova Scorpii 1994).

Esta estrella muestra un alto contenido atmosférico de oxígeno, magnesio, silicio y azufre, diez veces superior al del Sol. Estos elementos químicos se originan en reacciones nucleares que tienen lugar en el interior de estrellas muy masivas al alcanzar temperaturas de miles de millones de grados y se expulsan al medio circundante si la estrella termina su vida explotando como supernova. En este proceso, además de enriquecer el entorno con nuevos productos químicos, se espera que tenga lugar la formación de una estrella de neutrones o de un agujero negro.”

Eta Carinae, escondida en el material que suelta para liberar tensión y no morir

Ahí podemos observar a una estrella muy joven, de dos o tres millones de años que, en un futuro lejano será una gran Supernova. Los procesos que podríamos observar al final de la vida de una estrella gigante… ¡Son fascinantes!

En esta imagen del telescopio espacial Hubble se pueden apreciar a la estrella Eta Carinæ y los restos de erupciones antiguas que forman la nebulosa del Homúnculo alrededor de la estrella. La nebulosa fue creada por una erupción de η Car cuya luz alcanzó la Tierra en 1843. Eta Carinae aparece como un parche blanco en el centro de la imagen, donde los dos lóbulos de la nebulosa Homúnculo convergen.

Eta Carinae (abreviado: η Carinae o η Car) es una estrella del tipo variable luminosa azul hiper-masiva, situada en la constelación de la Quilla. Su masa oscila entre 100 y 150 veces la masa del Sol, lo que la convierte en una de las estrellas más masivas conocidas en nuestra Galaxia y sólo tiene una edad de unos tres millones de años. Asimismo, posee una altísima luminosidad, de alrededor de cuatro millones de veces la del Sol; debido a la gran cantidad de polvo existente a su alrededor, Eta Carinae irradia el 99 % de su luminosidad en la parte infrarroja del espectro, lo que la convierte en el objeto más brillante del cielo en el intervalo de longitudes de onda entre 10 y 20 μm.

Cuando agotan su combustible nuclear de fusión implosionan

Lo cierto es que para las estrellas supermasivas, cuando llegan al final de su ciclo y dejan de brillar por agotamiento de su combustible nuclear de fusión, en ese preciso instante, el tiempo se agota para ella. Cuando una estrella pierde el equilibrio existente entre la energía termonuclear (que tiende a expandir la estrella) y la fuerza de gravedad (que tiende a comprimirla), al quedar sin oposición esta última, la estrella supermasiva se contrae aplastada bajo el peso de su propia masa.

Queda comprimida hasta tal nivel que llega un momento que desaparece, para convertirse en un agujero negro, una singularidad, donde dejan de existir el “Tiempo” y el Espacio. A su alrededor nace un horizonte de sucesos, que si se traspasa se es engullido por la enorme gravedad del agujero negro.

En la escena que antes explicábamos, por mucho tiempo que nos quedemos esperando y contemplando el suceso, si uno está en reposo fuera de la estrella (es decir, en reposo en el sistema de referencia externo estático), uno nunca podrá ver que la estrella implosiona a través de la circunferencia crítica. Ese fue el mensaje inequívoco que Oppenheimer y Snyder nos enviaron. Para poder ver eso, habría que estar dentro de la estrella, instalado en la materia que está sufriendo la contracción y, no sabemos porque eso es así.

El Tiempo, de esta manera, deja de existir en estas regiones del universo que conocemos como singularidad. El mismo Big Bang surgió (dicen) de una singularidad de energía y densidad infinitas que, al explotar, se expandió y creó el Tiempo, el Espacio y la Materia.

Estructura a gran escala de la distribución de luz en el universo.

Si el Universo tuviera Alma, ésta debería ser la Luz

Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal

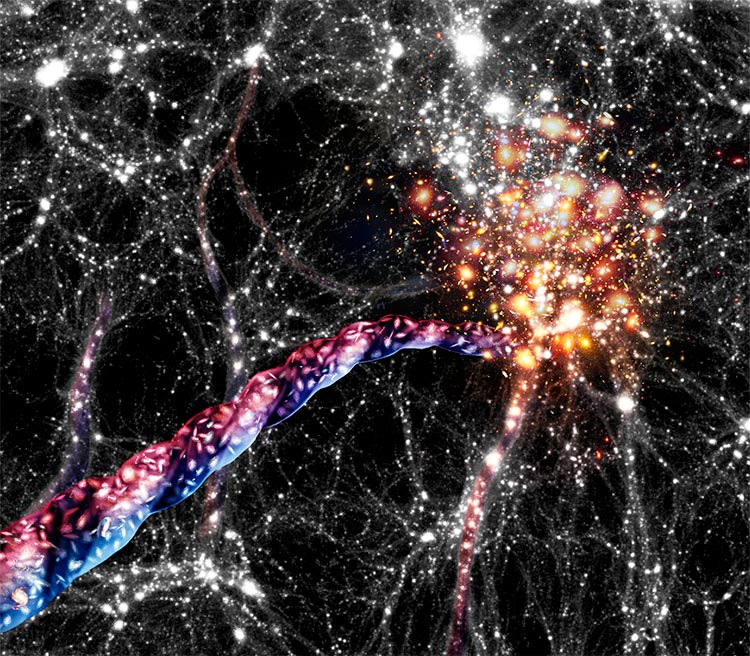

“La Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal (también llamada Complejo de Supercúmulos de Hércules-Corona Boreal) es una superestructura gigante de galaxias que mide más de 1010 años luz de longitud. Se denomina así por ubicarse entre las constelaciones de Hércules y Corona Boreal. Es la estructura más grande y más masiva conocida en el universo observable.”

El universo es inimaginablemente inmenso. Y buena parte de él es vacío, o vacíos, para ser más precisos. Efectivamente, cuando se considera el universo a gran escala, en la que unas decenas de millones de años luz no son nada, se observa que las galaxias se agrupan formando murallas, como la gran Muralla de Hércules- Corona Boreal (la estructura más grande del universo que sepamos), filamentos y supercúmulos separados entre sí por vastísimas regiones llenas de prácticamente nada, conocidas como vacíos cósmicos.

Vacíos cósmicos

“Un cubo de 43 × 43 × 43 mega-parsec muestra la evolución de la estructura a gran escala durante un período logarítmico que comienza con un corrimiento al rojo de 30 y termina en un corrimiento al rojo 0. El modelo deja en claro cómo las regiones densas en materia se contraen bajo el fuerza gravitacional colectiva mientras que simultáneamente ayuda en la expansión de los vacíos cósmicos mientras la materia huye hacia las paredes y filamentos.”

“Los vacíos cósmicos son vastos espacios entre filamentos (las estructuras de mayor escala en el universo ), que contienen muy pocas o ninguna galaxias . Los vacíos suelen tener un diámetro de 10 a 100 megaparsecs (30 a 300 millones de años luz ); Los vacíos particularmente grandes, definidos por la ausencia de supercúmulos ricos , a veces se denominan supervíos . Tienen menos de una décima parte de la densidad promedio de abundancia de materia que se considera típica del universo observable . Fueron descubiertos por primera vez en 1978 en un estudio pionero de Stephen Gregory y Laird A. Thompson en elObservatorio Nacional de Kitt Peak.”

Como contraposición a estas enormes densidades de las enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros, existen regiones del espacio que contienen menos galaxias que el promedio o incluso ninguna galaxia; a estas regiones las conocemos como vacío cósmico. Han sido detectados vacíos con menos de una décima de la densidad promedio del universo en escalas de hasta 200 millones de años luz en exploraciones a gran escala. Estas regiones son a menudo esféricas. El primer gran vacío en ser detectado fue el de Boötes en 1.981; tiene un radio de unos 180 millones de años luz y su centro se encuentra aproximadamente a 500 millones de años luz de la Vía Láctea. La existencia de grandes vacíos no es sorprendente, dada la existencia de cúmulos de galaxias y supercúmulos a escalas muy grandes.

El Gran Vacío, Vacío Boötes o Vacío del Boyero es una región enorme y casi esférica del espacio, que contiene muy pocas galaxias. Se encuentra ubicado en las inmediaciones de la Constelación del Boyero o Boötes. Tiene unos 250 millones de años luz de diámetro. El centro del Vacío Boötes esta a aproximadamente 700 millones de años luz de la Tierra.

El telescopio XMM-Newtton de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha captado la imagen de dos estrellas de neutrones completamente diferentes, en etapas diferentes de sus vidas.

Mientras que en estas regiones (como el vacío de Boötes) la materia es muy escasa, en una sola estrella de neutrones, si pudiéramos retirar 1 cm3 de su masa, obtendríamos una cantidad de materia increíble. Su densidad es de 1017 Kg/m3; los electrones y los protones están tan juntos que se combinan y forman neutrones que se degeneran haciendo estable la estrella de ese nombre que, después del agujero negro, es el objeto estelar más denso del universo (si no existen estrellas de Quarks, en cuyo caso, serían las segundas más densas).

EL ESPACIO LIBRE DE RIEMANN

Riemann se ocupó de los espacios curvos, cuyas características se muestran en la figura inferior.

UNA VIDA CORTA PERO PROVECHOSA

Bernhard Riemann, al igual que su maestro, llegó a ser director del Observatorio de Göttingen desde el año 1859 al 1866, fecha en que murió. Hizo importantes contribuciones en muchos campos, incluyendo la topología, la teoría de las funciones, y la física matemática

Es interesante ver cómo a través de las matemáticas y la geometría, han sabido los humanos encontrar la forma de medir el mundo y encontrar las formas del universo. Pasando por Arquímedes, Pitágoras, Tales de Mileto, Empédocles, Demócrito de Abdera, Anaximandro, Galileo, Newton, Gauss o Riemann (entre otros), siempre hemos tratado de buscar las respuestas de las cosas por medio de las matemáticas.

La respuesta tan esperada en astronomía es el que alguien responda a la pregunta siguiente: ¿Qué es y donde está la energía y la materia oscura?

Sí, sabemos que su presencia puede ser inferida por sus efectos sobre los movimientos de las estrellas y galaxias, aunque no puede ser observada directamente debido a que emite poca o ninguna radiación. Se piensa que algo más del 90% de la masa del universo se encuentra en alguna forma de materia oscura. Existen evidencias de materia oscura en las galaxias espirales en sus curvas de rotación. La existencia de materia oscura en los cúmulos ricos de galaxias puede ser deducida por el movimiento de las galaxias constituyentes.

Una parte de esta materia oscura puede encontrarse en forma de estrellas poco masivas u objetos con masa del orden de la de Júpiter; dicha materia normal se describe como bariónica (los bariones son los protones, neutrones y otras partículas formadoras de materia que podemos ver). Por otra parte, también puede existir materia oscura en el espacio entre galaxias, ese espacio que llamamos vacío y que en realidad está abarrotado de partículas virtuales que aparecen sin saber de dónde y en manos de una millonésima de segundo desaparece sin que sepamos a dónde, y que podría hacer aumentar la densidad media del universo hasta la densidad crítica requerida para invertir la expansión actual.

Si la teoría del Big Bang es correcta, como parece que lo es, debe de existir una gran proporción de materia oscura en forma no bariónica (que no podemos ver), quizás axiones, fotinos o neutrinos masivos, supervivientes de las etapas tempranas del Big Bang y, ¿por qué no?, también podríamos suponer que la materia oscura que tanto nos preocupa pudiera estar encerrada dentro de las singularidades de tantos y tantos agujeros negros que se han debido formar a lo largo de los 13.500 millones de años que es la edad del universo.

Los agujeros negros, cuya existencia se dedujo por Schwarzschild en 1.916 a partir de las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, son objetos supermasivos, invisibles a nuestra vista (de ahí su nombre) del que no escapa ni la luz; tal es la fuerza gravitatoria que generan que incluso engullen la materia de sus vecinas, objetos estelares como estrellas que osan traspasar el cinturón de seguridad que llamamos horizonte de sucesos.

Pues bien, si en el universo existen innumerables agujeros negros, ¿”por qué no creer que sean uno de los candidatos más firmes para que sea la buscada “materia oscura”?.

Para mí particularmente, sin descartar absolutamente nada de lo anterior (cualquier teoría podría ser la cierta), la denominada materia oscura podría estar situada en la quinta dimensión, y nos llegan sus efectos a través de fluctuaciones del “vacío”, que de alguna manera deja pasar a los gravitones que transportan la fuerza gravitacional que emite dicha materia y sus efectos se dejan sentir en nuestro universo, haciendo que las galaxias se alejen las unas de las otras a mayor velocidad de la que tendrían si el universo estuviera poblado sólo de la materia bariónica que nos rodea. Por otra parte, no hay que descartar como candidato a lo que tomamos como “Materia oscura” , la fuerza gravitatoria que proviene de un universo vecino que está tirando del nuestro.

No sabemos tanto como para descartar la existencia de universos vecinos

La NASA dice tener pruebas de su existencia pero….

Claro que mi pensamiento es eso, una teoría más de las muchas que circulan. No se puede dogmatizar hablando de estas cuestiones sobre las que no se tienen la menor certeza. La cuestión es que, si atendemos a la expansión de Hubble, tampoco podemos explicar las formación de las galaxias, ya que, dicha expansión lo habría impedido, a no ser que, allí, existiera una fuerza invisible que sujetó a la materia el tiempo necesario para que se formaran las estrellas y las galaxias: la materia oscura. Si fue así, quiere eso decir que, la materia oscura fue la primera que hizo acto de presencia en nuestro Universo.

De todas las maneras, incluso la denominación dada: “materia oscura”, delata nuestra ignorancia.

Mientras tanto, dejamos que el “tiempo” transcurra y como en todo lo demás, finalmente, alguien nos dará la respuesta.

¡Poder aprovechar las inmensas energías de los agujeros negros!

Para que tengamos todas las respuestas que necesitamos para viajar a las estrellas, tener energía infinita obtenida de agujeros negros, lograr el traslado de materia viva a lugares distantes, dominar toda una galaxia, etc, tendrán que transcurrir algunos eones* de tiempo.

Hace menos de un siglo no existían televisores, teléfonos móviles, faxes, ni aceleradores de partículas. En los últimos cien años hemos avanzado de una manera que sería el asombro de nuestros antepasados.

¿Qué maravillas tendremos dentro de cincuenta años? ¿Qué adelantos científicos se habrán alcanzado?

Dejando a un lado, a los primeros descubridores, como Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler y otros muchos de tiempos pasados, tenemos que atender a lo siguiente:

La primera revolución de la física se produjo en 1.905, cuando Albert Einstein con su relatividad especial nos ayudo en nuestra comprensión de las leyes que gobiernan el universo. Esa primera revolución nos fue dada en dos pasos: 1905 la teoría de la relatividad especial y en 1.915, diez años después, la teoría de la relatividad general. Al final de su trabajo relativista, Einstein concluyó que el espacio y el tiempo están distorsionados por la materia y la energía, y que esta distorsión es la responsable de la gravedad que nos mantiene en la superficie de la Tierra, la misma que mantiene unidos los planetas del Sistema Solar girando alrededor del Sol y también la que hace posible la existencia de las galaxias.

Nos dio un conjunto de ecuaciones a partir de los cuales se puede deducir la distorsión del tiempo y del espacio alrededor de objetos cósmicos que pueblan el universo y que crean esta distorsión en función de su masa. Se han cumplido 100 años desde entonces y miles de físicos han tratado de extraer las predicciones encerradas en las ecuaciones de Einstein (sin olvidar a Riemann) sobre la distorsión del espacio-tiempo.

Un agujero negro es lo definitivo en distorsión espaciotemporal, según las ecuaciones de Einstein: está hecho única y exclusivamente a partir de dicha distorsión. Su enorme distorsión está causada por una inmensa cantidad de energía compactada: energía que reside no en la materia, sino en la propia distorsión. La distorsión genera más distorsión sin la ayuda de la materia. Esta es la esencia del agujero negro.

Si tuviéramos un agujero negro del tamaño de la calabaza más grande del mundo, de unos 10 metros de circunferencia, entonces conociendo las leyes de la geometría de Euclides se podría esperar que su diámetro fuera de 10 m / π = 3’14159…, o aproximadamente 3 metros. Pero el diámetro del agujero es mucho mayor que 3 metros, quizá algo más próximo a 300 metros. ¿Cómo puede ser esto? Muy simple: las leyes de Euclides fallan en espacios muy distorsionados.

emilio silvera

* Eón: periodo de 109 años, es decir, 1.000 millones de años.

Totales: 75.611.810

Totales: 75.611.810 Conectados: 35

Conectados: 35