Mar

14

El mundo que nos rodea

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo misterioso ~

Clasificado en El Universo misterioso ~

Comments (1)

Comments (1)

No siempre sabemos ver el mundo que nos rodea. El que miremos no significa que estemos viendo lo que realmente hay delante de nuestros ojos y, muchas veces, no son los ojos los únicos que pueden “ver” lo que hay más allá de lo que la vista puede alcanzar. Anoche, hasta una hora avanzada, estuve releyendo el Libro “Así de Simple” de John Gribbin, y, pareciéndome interesante os saqué un pequeño resumen del comienzo. Aquí os lo dejo.

El mundo que nos rodea parece ser un lugar complicado. Aunque hay algunas verdades sencillas que parecen eternas (las manzanas caen siempre hacia el suelo y no hacia el cielo; el Sol se levanta por el este, nunca por el oeste), nuestras vidas, a pesar de las modernas tecnologías, están todavía, con demasiada frecuencia, a merced de los complicados procesos que producen cambios drásticos y repentinos. La predicción del tiempo atmosférico tiene todavía más de arte adivinatorio que de ciencia; los terremotos y las erupciones volcánicas se producen de manera impredecible y aparentemente aleatorias; las fluctuaciones de la economía siguen ocasionando la bancarrota de muchos y la fortuna de unos pocos.

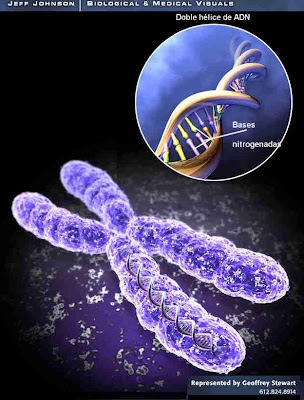

La puesta de sol

Desde la época de Galileo (más o menos, a comienzos del siglo XVII) la ciencia ha hecho progresos –enormes-, ignorando en gran medida estas complejidades y centrándose en cuestiones sencillas, intentando explicar por qué las manzanas caen al suelo y por qué el Sol se levanta por el este. Los avances fueron de hecho tan espectaculares que hacia mediados del siglo XX ya se había dado respuesta a todas las cuestiones sencillas. Conceptos tales como la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica explicaron el funcionamiento global del universo a escalas muy grandes y muy pequeñas respectivamente, mientras el descubrimiento de la estructura del ADN y el modo en que éste se copia de una generación a otra hizo que la propia vida, así como la evolución, parecieran sencillas a nivel molecular. Sin embargo, persistió la complejidad del mundo a nivel humano –al nivel de la vida-. La cuestión más interesante de todas, la que planteaba cómo la vida pudo haber surgido a partir de la materia inerte, siguió sin respuesta.

Un descubrimiento así no podía dejar al mundo indiferente. En unos años el mundo científico se puso al día y la revolución genética cambió los paradigmas establecidos. Mucha gente aún no está preparada para aceptar el comienzo de una era poderosa en la que el ser humano tiene un control de sí mismo mayor al habitual. Había nacido la Ingeniería genética.

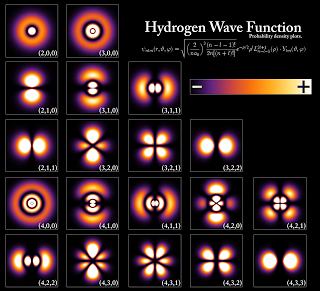

¿Cómo se comportan los átomos según sus elementos? Los protones y electrones se atraen por la interacción electromagnética, mientras que los protones y neutrones se atraen entre sí por la fuerza nuclear, fuerza exclusiva de las partículas que componen el núcleo del átomo.

No debe extrañarnos que sea precisamente a escala humana donde se den las características más complejas del universo. Las que se resisten más a rendirse ante los métodos tradicionales de la investigación científica. Realmente, es posible que seamos lo más complejo que existe en el universo. La razón es que, a escalas más reducidas, entidades tales como los átomos se comportan individualmente de un modo relativamente sencillo en sus interacciones mutuas, y que las cosas complicadas e interesantes surgen, cuando se unen muchos átomos de maneras complicadas e interesantes, para formar organismos tales como los seres humanos.

Pero este proceso no puede continuar indefinidamente, ya que, si se unen cada vez más átomos, su masa total aumenta hasta tal punto que la Gravedad aplasta toda la estructura importante y la aniquila. Un átomo, o incluso una molécula tan simple como la del agua, es algo más sencillo que un ser humano, porque tiene poca estructura interna; una estrella, o el interior de un planeta, es también algo más sencillo que un ser humano porque la gravedad aplasta cualquier estructura hasta aniquilarla. Esta es la razón por la cual la ciencia puede decirnos más sobre el comportamiento de los átomos y el funcionamiento interno de las estrellas o los planetas que sobre el modo en que las personas nos comportamos.

Funciones de onda del átomo de Hidrógeno.

Sí, hemos podido llegar a conocer lo que ocurre en el Sol, y sabemos de sus procesos interiores y exteriores, de las ráfagas de partículas que en sus épocas activas, nos envía continuamente hacía la superficie del planeta y, que no sólo provoca esas bonitas Auroras, sino que, su intensa radiación y magnetismo incide en todos los artilugios que tenemos para leer los datos de… ¡tantas cosas!

Cuando los problemas sencillos se rindieron ante el empuje de la investigación, fue algo natural que los científicos abordaran rompecabezas más complicados que iban asociados con sistemas complejos, para que por fin fuera posible comenzar a comprender el funcionamiento del mundo a una escala más humana compleja y, para ello, hubo que esperar hasta la década de 1960, que fue cuando aparecieron los poderosos y rápidos (para lo que se estilaba en aquella época) ordenadores electrónicos.

Estos nuevos inventos empezaron a ser conocidos por un público más amplio entre mediados y finales de la década de 1980, primero con la publicación del libro, ahora convertido en un clásico, Order out of Chaos, de Ilya Prigogine e Isabelle Stergers, y luego, con Chaos, de James Gleick.

Las personas sencillas que, aunque tengan una educación aceptable, no están inmersas en el ámbito de la ciencia, cuando oyen hablar de Complejidad y Caos en esas áreas, sienten, de primeras, una especie de rechazo por aquello que (ellos creen) no van a comprender. Sin embargo, la cuestión no es tan difícil como a primera vista pudiera parecer, todo consiste en tener la posibilidad de que alguien, de manera “sencilla” (dentro de lo posible), nos explique las cosas dejando a un lado las matemáticas que, aunque describen de manera más amplia y pura aquellos conceptos que tratamos, también es verdad que, no siempre, están al alcance de todos. Un conocimiento básico de las cosas más complicadas, es posible.

También la relatividad general y la mecánica cuántica, se consideraron, cuando eran nuevas, como unas ideas demasiado difíciles para que cualquiera las entendiera, salvo los expertos –pero ambas se basan en conceptos sencillos que son inteligibles para cualquier persona lega en la materia, siempre que esté dispuesta a aceptar su parte matemática con los ojos cerrados-. E la misma manera, el Caos y la Complejidad, también pueden ser entendidos y, si tenemos la suerte de tener un buen interlocutor que nos sepa explicar, aquellos conceptos básicos sobre los que se asientan tanto el Caos como la Complejidad, veremos maravillados como, de manera natural, la luz se hace en nosotros y podemos entender lo que antes nos parecía inalcanzable.

La Nebulosa de Orión

Salta a cualquier parte del artículo

Se cree que las galaxias se han formado por la acumulación gravitacional de gas, algún tiempo después de la época de la recombinación. Las nubes de gas podrían haber comenzado a formar estrellas, quizás como resultado de las colisiones mutuas. El tipo de galaxia generado podría depender del ritmo al que el gas era transformado en estrellas, formándose las elípticas cuando el gas se convertía rápidamente en estrellas, y las espirales si la transformación de estrellas era lo suficientemente lenta como para permitir crecer de forma significativa un disco de gas.

Nubes moleculares en Orión que son los materiales primigenios para complejidades futuras

Las galaxias evolucionan al convertir progresivamente su gas remanente en estrellas, si bien no existe probablemente una evolución entre las diferentes tipos de la clasificación del conocido sistema de Hubble. No obstante, algunas galaxias elípticas pudieron haberse creado por la colisión y posterior fusión de dos galaxias espirales.

NGC 5426 y NGC 5427 son dos galaxias espirales de tamaños similares involucradas en una danza espectacular. No es seguro que esta interacción culmine en una colisión y a la larga en la fusión de las dos galaxias, aunque éstas ya han sido ya afectadas. Conocidas ambas con el nombre de Arp 271, su danza perdurará por decenas de millones de años, creando nuevas estrellas como resultado de la mutua atracción gravitacional entre las galaxias, un tirón observable en el borde de las estrellas que ya conectan a ambas. Ubicada a 90 millones de años-luz de distancia hacia la constelación de Virgo (la Virgen), el par Arp 271 tiene unos 130.000 años-luz de extensión. Fue descubierta originalmente en 1785 por William Herschel. Muy posiblemente nuestra Vía Láctea sufrirá una colisión similar en unos cinco mil millones de años más con la galaxia vecina Andrómeda, que ahora está ubicada a cerca de 2,6 millones de años-luz de la Vía Láctea.

Arp 271: Sí mirando las imagines nos da la sensación de cierto Caos y Complejidad

Tenemos que entender que, algunos sistemas (“sistema” no es más que una palabra de la jerga científica para asignar cualquier cosa, como un péndulo que oscila, o el sistema solar, o el agua que gotea de un grifo) son muy sensibles a sus condiciones de partida, de tal modo que una diferencia mínima en el “impulso” inicial que les damos ocasiona una gran diferencia en cómo van a acabar, y existe una retroalimentación, de manera que lo que un sistema hace afecta a su propio comportamiento. Así, a primera vista, parece que la guía es sencilla y, nos puede parecer mentira que así sea. Sin embargo, esa es la premisa que debemos tener en cuenta. Nos podríamos preguntar: ¿Es realmente verdad, que todo este asunto del Caos y de la Complejidad se basaba en dos ideas sencillas –la sensibilidad de un sistema a sus condiciones de partida, y la retroalimentación-¿ La respuesta es que sí.

La mayor parte de los objetos que pueden verse en el cielo nocturno son estrellas, unos pocos centenares son visibles a simple vista. Una estrella es una bola caliente principalmente compuesta por hidrógeno gaseoso. El Sol es un ejemplo de una estrella típica y común. La gravedad impide que el gas se evapore en el espacio y la presión, debida a la alta temperatura de la estrella, y la densidad impiden que la bola encoja. En el corazón de la estrella, la temperatura y la densidad son lo suficientemente altas para sustentar a las reacciones de fusión nuclear, y la energía, producida por estas reacciones, hace su camino a la superficie y la irradia al espacio en forma de calor y luz. Cuando se agota el combustible de las reacciones de fusión, la estructura de la estrella cambia. El proceso de producir elementos, cada vez más pesados, a partir de los más livianos y de ajustar la estructura interna para balancear gravedad y presión, es llamado evolución estelar.

La mayor parte de los objetos que pueden verse en el cielo nocturno son estrellas, unos pocos centenares son visibles a simple vista. Una estrella es una bola caliente principalmente compuesta por hidrógeno gaseoso. El Sol es un ejemplo de una estrella típica y común. La gravedad impide que el gas se evapore en el espacio y la presión, debida a la alta temperatura de la estrella, y la densidad impiden que la bola encoja. En el corazón de la estrella, la temperatura y la densidad son lo suficientemente altas para sustentar a las reacciones de fusión nuclear, y la energía, producida por estas reacciones, hace su camino a la superficie y la irradia al espacio en forma de calor y luz. Cuando se agota el combustible de las reacciones de fusión, la estructura de la estrella cambia. El proceso de producir elementos, cada vez más pesados, a partir de los más livianos y de ajustar la estructura interna para balancear gravedad y presión, es llamado evolución estelar.

Observar una estrella a través del telescopio permite conocer muchas de sus importantes propiedades. El color de una estrella es un indicador de su temperatura y ésta, a su vez, depende de una combinación entre la masa de la estrella y su fase evolutiva. Usualmente, las observaciones también permiten encontrar la luminosidad de la estrella o la tasa con la cual ella irradia energía, en forma de calor y luz.

Todas las estrellas visibles a simple vista forman parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es un sistema compuesto por unos cien mil millones de estrellas, junto con una considerable cantidad de material interestelar. La galaxia tiene forma de un disco chato sumergido en un halo débil y esférico. La gravedad impide que las estrellas se escapen y, sus movimientos, hacen que el sistema no colapse. La Vía Láctea no posee un límite definido, la distribución de las estrellas decrece gradualmente con distancias crecientes del centro. El SDSS detecta estrellas más de un millón de veces más débiles que las que podemos ver a simple vista, lo suficientemente lejos para ver la estructura de la Vía Láctea.

De algún modo, esto es como decir que “todo lo que hay” sobre la teoría especial de la relatividad es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Sin embargo, la complejidad de la estructura que se levanta sobre este hecho sencillo resulta asombrosa y requiere algunos conocimientos matemáticos para poder apreciarla plenamente. Claro que, eso no quita para que, un buen comunicador le pueda transmitir a otras personas mediante explicaciones sencillas lo esencial de la relatividad especial y general y también, sobre la esencia de la mecánica cuántica, y, de la misma manera, podríamos hablar del Caos y de la Complejidad. Debemos ser conscientes de que, el Caos, puede surgir a partir del Orden y que, la Complejidad, siempre llega a través de la sencillez de un comienzo. Podemos estar al borde del Caos y, de manera milagrosa ver que, también a partir de él surge la normalidad y lo nuevo que, no en pocas ocasiones pueden ser nuevas formas de vida. De la misma manera, las transformaciones de los elementos sencillos, bajo ciertas condiciones, llegan a adquirir una complejidad inusitada que, de alguna manera, es necesaria para que, en este mundo que nos rodea, existan seres que, como nosotros, sean el ejemplo más real y de más alto nivel que está presente en el Universo. Y, de la misma manera que nosotros estamos aquí, en un minúsculo sistema solar habitando un pequeño planeta que reúne todas las condiciones necesarias para la vida, de la misma forma digo, estarán poblados otros muchos planetas de otros muchos sistemas solares repartidos por nuestra Galaxia y por las otras que, a cientos de miles pululan por el Universo, y, todos esos seres “racionales”, se preguntaran las mismas cosas que nosotros y estarán interesados en descubrir los mismos misterios, los mismos secretos de la Naturaleza que, presintiendo que existen, tienen la intuición de que serán las respuestas esperadas para solucionar muchos de los problemas e inseguridades que ahora, en nuestro tiempo, nos aquejan.

Claro que, la mente nunca descansa. Acordaos de Aristarco de Samos que, en el siglo III a. C., ya anunció que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y, Copérnico, que se llevó el premio, no lo dijo hasta el año 1543. Esto nos viene a demostrar que, a pesar de la complejidad del mundo, lo realmente complejo está en nosotros, en nuestras mentes que, presienten lo que pueda ser, intuyen el por qué de las cosas, fabrican pensamientos que, mucho más rápidos que la luz, llegan a las galaxias lejanas y, con los ojos de la mente pueden, atisbar aquellas cosas de las que, en silencio, ha oído hablar a su intuición dentro de su mente siempre atenta a todo aquello que puede ser una novedad, una explicación, un descubrimiento.

Vista de la Tierra y el Sol

Ahora estamos centrados en el futuro aquí en la Tierra pero, sin dejar de la mano ese futuro que nos espera en el espacio exterior. Es pronto aún para que el hombre vaya a las estrellas pero, algún día, ese será su destino y, desde ya, debe ir preparándose para esa aventura que sólo está a la espera de tener los medios tecnológicos necesarios para hacerla posible. Mientras tanto, jugamos con las sondas espaciales que enviamos a planetas vecinos para que, nos vayan informando de lo que están hechos aquellos mundos –grandes y pequeños- que, en relativamente poco tiempo, serán visitados por nuestra especie para preparar el salto mayor.

Emilio Silvera Vázquez

Totales: 75.652.925

Totales: 75.652.925 Conectados: 57

Conectados: 57

el 14 de marzo del 2025 a las 20:03

Con Bastante frecuencia podemos leer y oír noticias como esta:

“Encuentran componentes de ADN en unos meteoritos llegados del espacio. ¿Quiere decir esto que la Vida vino de fuera de la Tierra?”.

Hoy conocemos los núcleos presentes en el Universo. La Astrofísica nuclear es una rama relativamente joven de la física entre cuyos objetivos destaca la descripción de las reacciones mediante las cuales tiene lugar la generación de energías y la síntesis de elementos químicos en el Universo. Se trata, por tanto, de un campo multidisciplinar que combina las observaciones astronómicas, con el análisis de la composición de meteoritos, la modelización astrofísica y la física nuclear tanto experimental como teórica.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la Astrofísica nuclear ha conseguido importantes logros que sin duda están íntimamente conectados al impresionante avance experimentado por las técnicas instrumentales y de medidas asociadas y por la capacidad de cálculo numérico.

Los diferentes procesos de nucleosíntesis que tienen lugar durante la vida de una estrella dan lugar a la creación de nuevos elementos químicos que son expulsados al medio interestelar. Estos elementos pasan a formar parte de una nueva generación de estrellas, y pueden ser detectados mediante estudios espectroscópicos. La mejora de las técnicas utilizadas en la instrumentación observacional y de los métodos de detección espectroscópicos, la construcción de grandes telescopios como el VLT y el Keck a los que pronto se añadirá el Gran TeCan, y la posibilidad de hacer observaciones desde el espacio sin la interferencia de la atmósfera terrestre (Telescopio Hubble, Chandra, XMM Newton e Integral), ha permitido obtener toda una nueva visión del universo que nos rodea.

La Física nuclear experimental tampoco ha sido ajena a todos estos avances tecnológicos, desarrollando haces de núcleos estables e inestables y la instrumentación necesaria para realizar experimentos de precisión. Las reacciones nucleares que intervienen en los procesos astrofísicos son reacciones de fusión; reacciones de captura de protones, de neutrones y de partículas alfa y sus inversas; y procesos mediados por la interacción débil tales como las desintegraciones beta, capturas de electrones y de neutrinos.

No obstante, en las últimas décadas, numerosas instalaciones de haces de núcleos exóticos (Louvain la Neuve, GANIL, GSI, ISOLDE) han desarrollado programas experimentales en los que se han determinado las propiedades fundamentales (masas y vidas medias) y propiedades de la estructura de núcleos claves en reacciones de interés Astrofísico. Igualmente se han medido un número importante de secciones eficaces asociadas a los diferentes procesos de nucleosíntesis. Por otro lado, la construcción de instalaciones de tiempo de vuelo de neutrones (ToF arroba CERN) ha permitido el desarrollo de programas dedicados al estudio de la captura neutrónica. Así mismo, las nuevas instalaciones que se construirán en los próximos años (FAIR, SPIRAL 2) incluyen en sus programas científicos el estudio de reacciones nucleares de interés astrofísico

En la mayor parte de los Modelos Astrofísicos la Física Nuclear Teórica es necesaria para convertir un texto experimental en el ritmo de reacción que es necesario en la aplicación astrofísica concreta. Ahora mismo nos encontramos al comienzo de una nueva era de desarrollo de modelos teóricos basados en primeros principios (ab-anitio). Esto permitirá reducir las incertidumbres asociadas con extrapolaciones a regiones de la carta de núcleos que no han sido exploradas experimentalmente, pero que son relevantes para diferentes procesos astrofísicos como es el caso de núcleos muy ricos en neutrones para el proceso r.

De forma complementaria, se han producido grandes avances en la modelización astrofísica de las diferentes etapas de evolución estelar. Los desafíos actuales se centran en la realización de simulaciones en tres dimensiones espaciales de los diferentes fenómenos astrofísicos y en particular de las espectaculares explosiones de supernovas tanto termonucleares como debidas al colapso gravitatorio.

El Modelo cosmológico del Big Bang parte de la hipótesis de que nuestro Universo actual es el resultado de la expansión desde un estado inicial extremadamente denso y caliente. Al expandirse la temperatura decrece, lo que permite la formación de neutrones y protones a partir de una “sopa” inicial de Gluones y Quarks. En este momento comienza la época de nucleosíntesis primordial que dura aproximadamente 3 minutos. Debido a la gran cantidad de fotones presentes (altas temperaturas), la rápida expansión y al hecho de que no existen núcleos estables con un número de nucleones (protones y neutrones) igual a 5 y 8, los únicos elementos producidos son principalmente Hidrógeno y Helio (³He y ⁴He) con abundancias residuales de Deuterio y Litio (⁶Li y ⁷Li).

Las cifras de las abundancias relativas de Schramm indican que el helio es aproximadamente 25% en masa y el hidrógeno aproximadamente el 73%, con todos los demás elementos constituyendo menos del 2%.

Las predicciones para las abundancias de elementos producidas durante el Big Bang están de acuerdo con las observaciones con las abundancias de Deuterio y Helio (⁴He), para un valor de la razón de fotones a bariones que es consistente con las observaciones recientes del fondo de microondas. Es importante resaltar que (BBN), es decir, es la época de la nucleosíntesis primordial, la que nos permite “observar” el universo cuando éste tenía sólo unos pocos minutos de edad, mientras que el fondo de microondas corresponde a una edad de unos 300 mil años. A pesar del buen acuerdo en la predicción de los elementos más ligeros, la teoría predice una abundancia de Litio (⁷Li) superior en un facto 2-3 a la observada. Este hecho ha desencadenado toda una serie de estudios observacionales con el objetivo de determinar las abundancias primordiales de ⁶Li y ⁷Li junto con nuevas medidas experimentales de las reacciones ⁷Be (d.p)2α u d(α, γ)⁶Li.

Dado que en el Big Bang solamente se produjo hidrógeno y helio, el resto de los elementos tienen que sintetizarse en otro lugar. Actualmente, está bien establecido que la producción de elementos ligeros ocurre mediante las reacciones de fusión que tienen lugar en el interior de las estrellas. La secuencia está reflejada en el gráfico abajo.

Las estrellas se forman a partir de la contracción de grandes nubes moleculares por su propia gravedad, Estas nubes están constituidas principalmente de hidrógeno y helio, junto con pequeñas trazas de otros elementos más pesados que en la astrofísica se denominan metales y que han sido formados en anteriores explosiones de supernova.

Podemos decir que una estrella nace en el momento en el que la temperatura en su centro es lo suficientemente elevada para desencadenar los primeros procesos de combustión nuclear. Una estrella se puede definir como una esfera de gas autoluminosa. Dado que el Sol es la estrella que mejor conocemos es conveniente tomarlo como referencia a la hora de definir propiedades estelares. El Sol posee un radio de unos 700 mil kilómetros, lo que equivale a 109 veces el radio de la Tierra. Su masa es 330 mil veces la masa de la Tierra. La temperatura en su superficie es de 6000 grados, mientras que en el centro es de 15 millones de grados. Allí la densidad es de 160 veces la densidad del agua. El Sol emite cada segundo la misma energía que consumiríamos en la Tierra durante 4 millones de años al ritmo actual de consumo de energía.

Dado que cuando nacen las estrellas están constituidas principalmente por hidrógeno, un mecanismo natural para explicar la generación de energía es la fusión de 4 núcleos de Hidrógeno (protones) para dar un núcleo de Helio (partícula alfa, α) Hans Bethe propuso una explicación a este proceso en 1939, al sugerir la existencia de dos posibles mecanismos hoy denominados cadena pp y ciclo CON. El resultado neto de ambos procesos es la conversión de cuatro protones en un núcleo de Helio que puede escribirse de manera simbólica por la relación

4¹H → ⁴H + 2e⁺+ 2ѵe + energía,

En la que además de un núcleo de Helio (³He, partícula α) se producen dos positrones (e+) y dos neutrinos electrónicos (ѵe). La energía librada en el proceso equivale a un 0,7% de la masa inicial de los cuatro núcleos de hidrógeno. La diferencia de masa se convierte en energía. Para poder mantener su ritmo de emisión de energía, el Sol necesita convertir 600 millones de toneladas de Hidrógeno en 596 millones de toneladas de Helio cada segundo, lo que significa que el Sol continuará quemando Hidrógeno a este ritmo durante los próximos 5.000 millones de años (más o menos).

Cuando llegue el momento en que el Sol consuma su combustible nuclear, todos sabemos bien que se convertirá primera en gigante roja y más tarde, expulsando materia que formará una Nebulosa Planetaria, quedará como enana blanca.

Conforme la temperatura en el centro de la estrella aumenta llega un momento en que la combustión del Helio comienza a ser posible. Podría pensarse que la combustión del Helio procede mediante la fusión de dos núcleos de Helio para dar un núcleo de ⁸Be. Sin embargo, eso no es posible dado que el ⁸Be no es estable y se desintegra nada más formarse. No obstante, su tiempo de vida es lo suficientemente largo (10⁻¹⁶ segundos) como para capturar otro núcleo de Helio y dar lugar a ¹²C mediante el proceso que es comúnmente conocido como “reacción triple alfa”.

Bueno, para un comentario me he excedido, solo quería dejar patente que todo esto lo hemos aprendido observando la naturaleza, ahí están todas las respuestas, y, aunque en el Presente, siguen siendo más las preguntas que esas respues6tas que perseguimos, poco a poco, vamos reduciendo la Isla de Ignorancia en la que vivimos y estamos confinados.

¿Podremos salir de ella algún día? No será fácil entender el mundo que nos rodea, es demasiado grande para nuestra limitada comprensión del inconmensurable Universo.