Ene

11

¡Otros Mundos! ¿Otros Pueblos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Sondean la Nebulosa de Orión con radiotelescopios buscando exoplanetas

Un sondeo detallado de las estrellas en la Nebulosa de Orión ha descubierto que menos del 10% tiene el suficiente polvo circundante para hacer planetas del tamaño de Júpiter, de acuerdo con un informe de los astrónomos de la Universidad de California, Berkeley, el California Institute of Technology (Caltech) y el Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica

Porque las estrellas como el Sol probablemente se formaron en grupos abiertos y calientes como Orión, la conclusión sugiere que las estrellas tipo Sol tienen pocas probabilidades de formar planetas, o al menos, planetas del tamaño de Júpiter o mayores.

Ene

10

Rumores del saber del mundo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica, Rumores del Saber ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica, Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

Los pensadores del Renacimiento creían que todo el Universo era un modelo de la idea divina y que el hombre era “un creador que venía después del creador divino”. Esta concepción era el concepto de belleza, una forma de armonía que reflejaba las intenciones de la divinidad. ¡Cuánta ignorancia!

Lo que era placentero para los ojos, el oído y la mente era bueno, moralmente valioso en sí mismo. Más aún: revelaba parte del plan “divino” para la Humanidad, pues evidenciaba la relación de las partes con el todo.

Este ideal renacentista de belleza respaldaba la noción de que ésta tenía dos funciones, noción aplicable a todas las disciplinas. En un nivel, la arquitectura, las artes visuales, la música y los aspectos formales de las artes literarias y dramáticas informaban a la mente; en segundo nivel, la complacían mediante el decoro, el estilo y la simetría. De esta forma se estableció una asociación entre belleza e ilustración. También esto era lo que entonces significaba la sabiduría.

El fin perseguido era el deseo de universalidad personal, la consecución de conocimientos universales, la conjunción de disciplinas diferentes como ramas del todo, del saber profundo que abarcaba desde el núcleo las distintas esferas del conocimiento universales, la conjunción de disciplinas diferentes como ramas del todo, del saber profundo que abarcaba desde el núcleo las distintas esferas del conocimiento como partes de ese todo.

El reconocimiento de la belleza se funda en los dones divinos del intelecto humano. Durante el Renacimiento se escribieron unos cuarenta y tres tratados sobre la belleza. La idea de hombre universal es una idea común a casi todos ellos.

Nov

19

Los misterios del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (3)

Comments (3)

Los ojos de Alma atisban supercúmulos de protoestrellas

Los cúmulos globulares aparecen como brillantes aglomeraciones de hasta un millón de estrellas antiguas, son uno de los objetos más antiguos del Universo. Si bien están presentes en gran cantidad alrededor y dentro de muchas galaxias, los ejemplares recién nacidos son extremadamente raros y las condiciones necesarias para su aparición no habían sido detectadas hasta ahora.

Usando el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), en Chile, un grupo de astrónomos descubrió lo que podría ser el primer cúmulo globular a punto de nacer que se conozca: una nube de gas molecular increíblemente masiva y densa pero aún sin estrellas.

“Podemos estar en presencia de uno de los más antiguos y extremos modos de formación estelar en el Universo”, dijo el astrónomo Kelsey Johnson, de la Universidad de Virginia en Charlottesville y autor principal de un artículo que será publicado en el Astrophysical Journal. “Este interesante objeto parece arrancado directamente del Universo temprano”, agrega Johnson, “descubrir un objeto que tiene todas las características de un cúmulo globular, pero que aún no haya comenzado a formar estrellas, es como encontrar un huevo de dinosaurio a punto de eclosionar”.

Este objeto, al que el astrónomo se refiere irónicamente como el Petardo, se encuentra a aproximadamente 50 millones de años luz, al interior de una famosa dupla de galaxias en colisión (NGC 4038 y NGC 4039) conocidas como las galaxias Antena. Las fuerzas gravitacionales generadas por el proceso de fusión entre ambas están desencadenando una cantidad colosal de formaciones estelares, gran parte de ellas al interior de densos cúmulos.

Pero lo que hace único al Petardo es su enorme masa concentrada en un espacio relativamente pequeño y sin la presencia de estrellas en él. Todos los cúmulos similares observados anteriormente por los astrónomos están repletos de estrellas. El calor y la radiación de esas estrellas han alterado considerablemente el ambiente circundante, borrando cualquier evidencia de sus fríos y tranquilos inicios.

Gracias a ALMA, los astrónomos pudieron encontrar y estudiar detalladamente un ejemplo prístino de un cúmulo en su estado original, antes que las estrellas cambien para siempre sus características únicas. Esto proporcionó a los astrónomos un primer vistazo de las condiciones que pueden haber llevado a la formación de muchos cúmulos globulares (si no todos).

“Nebulosas con este potencial se habían considerado hasta ahora adolescentes, posteriores al inicio de la formación estelar”, dijo Johnson. “Esto significaba que el semillero ya se había alterado. Y para entender la formación de un cúmulo globular necesitas ver su verdadero origen”, agregó.

La mayoría de los cúmulos globulares se formaron durante un ‘baby boom’ ocurrido hace aproximadamente 12 mil millones de años, en los inicios de las galaxias. Cada una contiene densas agrupaciones de hasta un millón de estrellas de segunda generación, estrellas con concentraciones de metales pesados notoriamente bajas, lo que indica que se formaron muy temprano en la historia del Universo. Nuestra propia Vía Láctea es conocida por contener al menos unos 150 cúmulos de estas características, aunque podría contener muchos más.

A través del Universo se siguen formando cúmulos de estrellas de diferentes tamaños. Es posible, aunque muy improbable, que los más grandes y densos terminan transformándose en cúmulos globulares.

El cúmulo globular Omega Cantauri con diez millones de estrellas

“La probabilidad de supervivencia para que un cúmulo de estrellas joven y masivo se mantenga intacto es muy baja, de alrededor del uno por ciento” dijo Johnson. “Fuerzas externas e internas tienden a separar estos objetos, ya sea formando cúmulos abiertos como las Pléyades o desintegrándolos completamente para formar parte del halo galáctico”.

Sin embargo, los astrónomos piensan que el objeto que observaron con ALMA, que contiene gas molecular equivalente a 50 millones de veces la masa del Sol, es lo suficientemente denso como para tener una buena probabilidad de ser uno de los afortunados en convertirse en cúmulo estelar.

Los cúmulos globulares evolucionan rápidamente, en sólo un millón de años, desde su estado embrionario carente de estrellas. Esto significa que el objeto descubierto por ALMA está pasando por una etapa muy especial de su vida, ofreciendo a los astrónomos una oportunidad única de estudiar un componente importante del Universo temprano.

Los datos de ALMA también indican que la nube del Petardo se encuentra bajo una presión extrema, aproximadamente 10 mil veces mayor que las típicas presiones interestelares, lo que apoya las teorías que señalan que para formar cúmulos globulares se requieren altas presiones.

Al explorar las galaxias Antena, Johnson y su equipo observaron las débiles emisiones de las moléculas de monóxido de carbono, lo que les permitió obtener imágenes y características de distintas nubes de gas y polvo. La falta de indicador térmico apreciable –revelador de la presencia de gas calentado por estrellas cercanas– confirma que este objeto recién descubierto aún se encuentra en su estado prístino, sin alteraciones.

Posteriores estudios con ALMA pueden revelar nuevos ejemplos de supercúmulos de proto-estrellas en las galaxias Antena y en otras galaxias en colisión, aportando luces sobre los orígenes de estos antiguos objetos y su función en la evolución galáctica. (Fuente: OBSERVATORIO ALMA/DICYT)

emilio silvera

Nov

5

¡La Naturaleza! ¿Cuantas maravillas puede realizar?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

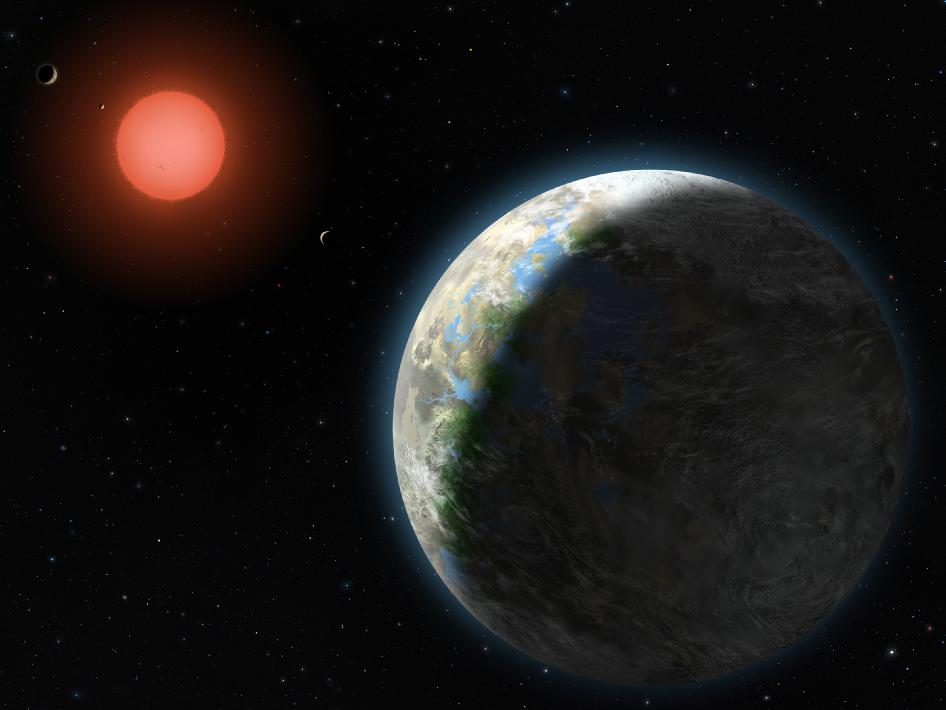

Hemos llegado a saber que otros planetas, situados en la zona habitable de sus estrellas, también pudieran tener presente la Vida. La Astrofísica nos llevará de la mano hasta lejanos lugares y mundos de fantásticas posibilidades que, cuando las podemos contemplar, nos asombraran y, sobre todo, nos enseñará que estamos muy bien acompañados.

Sabemos que el Universo es igual en todas partes, no importa lo lejana que esas regiones puedan estar, allí, como aquí, rigen las mismas leyes y constantes y, la consecuencia de esa verdad es que, los sucesos serán los mismos en todas partes.

Siendo así (que lo es), estrellas como el Sol y otras que pueden enviar luz y calor a planetas que la orbitan, si alguno de esos mundos está situado en la zona adecuada: Atmósfera, agua líquida, océanos. radiación…

Podrá tener los ecosistemas necesarios para que surjan una inmensa multitud de especies que, en las condiciones adecuadas evolucionaran como aquí en la Tierra.

Como se trata de una Ciencia que estudia la naturaleza Física del Universo y de los objetos contenidos en él, fundamentalmente estrellas, galaxias y la composición del espacio entre ellas, así como las consecuencias de las interacciones y transformaciones que en el Cosmos se producen, aquí dejamos una breve secuencia de hechos que, suceden sin cesar en el ámbito del Universo y, gracias a los cuales, existe la Tierra…y, nosotros.

La evolución cósmica de los elementos nos lleva a la formación de los núcleos atómicos simples en el Big Bang y a una posterior fusión de estos núcleos ligeros para formar otros más pesados y complejos en en el interior de las estrellas, para finalizar el ciclo en las explosiones supernovas donde se plasman aquellos elementos finales de la Tabla Periódica, los más complejos y pesados.

Una potente simulación de la naturaleza nos permite ser testigos de los procesos que se generan en la colisión de dos cuerpos galácticos y, nuestros modernos telescopios, nos permiten captar imágenes como las que arriba podemos contemplar, en la que, galaxias inmensas como la propia Vía Láctea, se funden en un abrazo… ¿De Amor o de Muerte? Bueno, casi siempre, el resultado final es la Vida nueva.

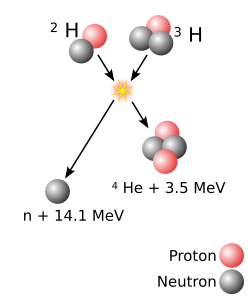

La fusión libera energía. La energía liberada está relacionada con la famosa ecuación de Einstein, E=mc2. En el ciclo básico de fusión del Hidrógeno, cuatro núcleos de hidrógeno (protones) se unen para formar un núcleo de Helio. Esta es la versión más simple de la historia. En realidad existen electrones, neutrinos y fotones involucrados en esta historia que hacen posible la fusión de Hidrógeno hacia helio .Lo importante es recordar que esta fusión desprende energía en el centro de una estrella. Esta es la fusión que genera energía en nuestro Sol. Conocemos esta energía cuando sentimos calor en un día de verano.

La fusión en el centro de las estrella se logra cuando la densidad y temperatura son suficientemente altas. Existen varios ciclos de fusión que ocurren en diferentes fases de la vida de una estrella. Estos diferentes ciclos forman los diferentes elementos que conocemos. El primer ciclo de fusión es la fusión del Hidrógeno hacia Helio. Esta es la fase en la que se encuentra nuestro Sol.

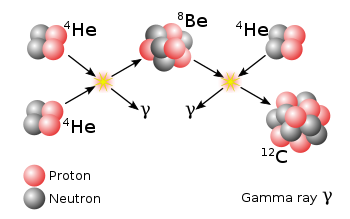

El Proceso Triple Alfa:

1) He-4 + He-4 → Be-8 + Energia

2) Be-8 + He-4 → C-12 + Energía

3) C-12 + He-4 → O-16 + Energía

En las estrellas con temperaturas muy altas ocurren otros ciclos de fusiones (ciclos CNO ). A temperaturas aún más altas , el helio que se quema produce Carbono. Finalmente, a temperaturas extremadamente altas se forman los elementos más pesados como el Hierro.

Las reacciones de fusiones que ocurren en las estrellas forman a los neutrinos que llegan a la Tierra. Al detectar estos neutrinos, los científicos pueden aprender sobre las fusiones internas en las estrellas. En el proceso de fusión nuclear denominado reacción Protón-Protón las partículas intervinientes son el protón (carga positiva), el neutrón (carga neutra), el positrón (carga positiva, antipartícula del electrón) y el neutrino.

En las explosiones supernovas que viene a ser el aspecto más brillante de estos sucesos de transformación de la materia, literalmente, es que la explosión de la estrella genera suficiente energía para sintetizar una enorme variedad de átomos más pesados que el hierro que es el límite donde se paran en la producción de elementos estrellas medianas como nuestro Sol.

Pero, en las estrellas masivas y super-masivas gigantes, con decenas de masas solares, cuando el núcleo de hierro se contrae emite un solo sonido estruendoso, y este retumbar final del gong envía una onda sonara hacia arriba a través del gas que entran, el resultado es el choque más violento del Universo.

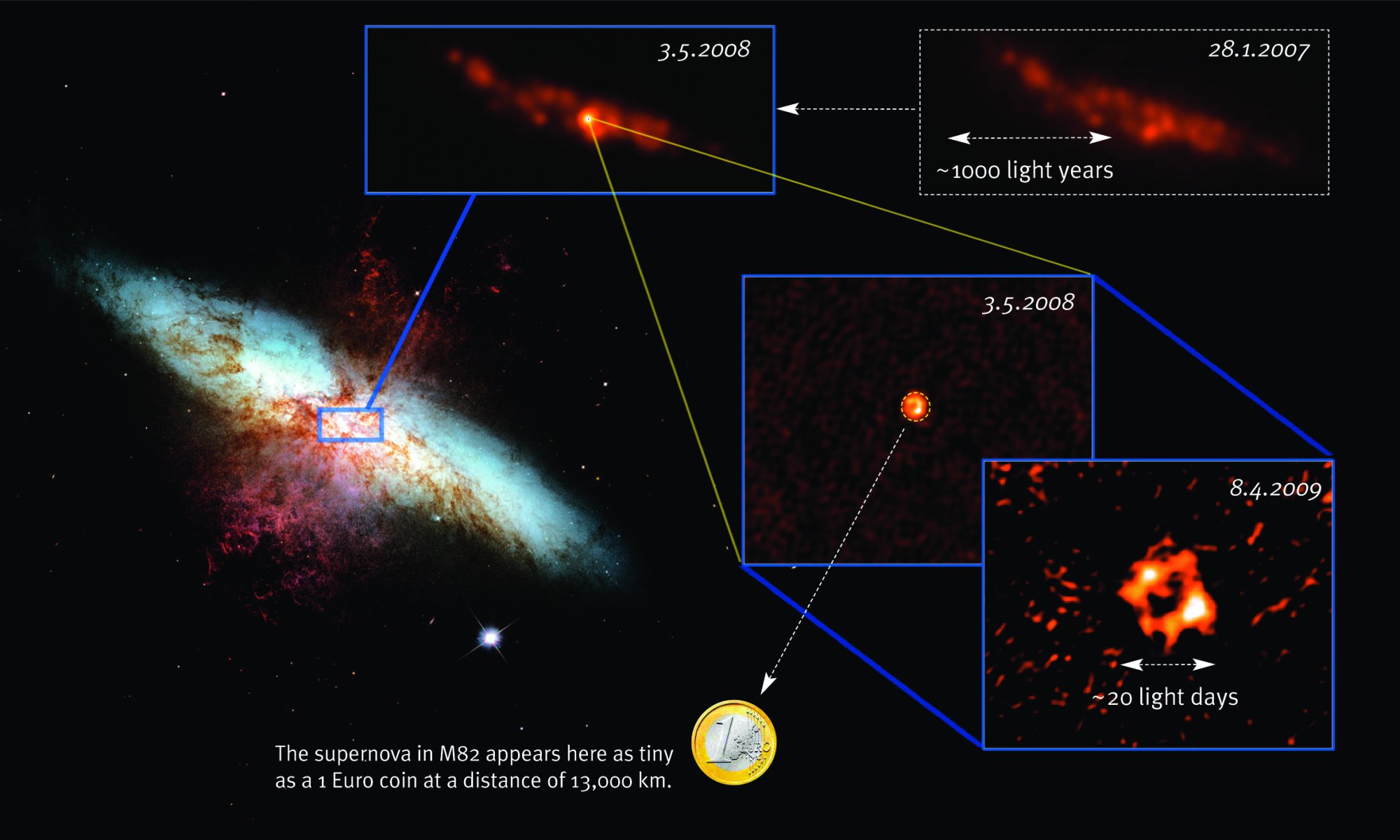

la imagen es un zoom del centro de la galaxia M82, una de las más cercana galaxias con estrellas explosivas a una distancia de sólo 12 millones de años luz. La imagen de la izquierda, tomada con el Telescopio Espacial Hubble (HST), muestra el cuerpo de la galaxia en azul y el gas hidrógeno expulsado por las estrellas explosivas del centro en rojo.

Más arriba decíamos que aquí está el choque más violento del Universo. En un momento se forjan en la ardiente región de colisión toneladas de oro, plata, mercurio, hierro y plomo, yodo, estaño y cobre. La detonación arroja las capas exteriores de la estrella al espacio interestelar, y la nube, con su valioso cargamento, se expande, deambula durante largo tiempo y se mezcla con las nubes interestelares circundantes.

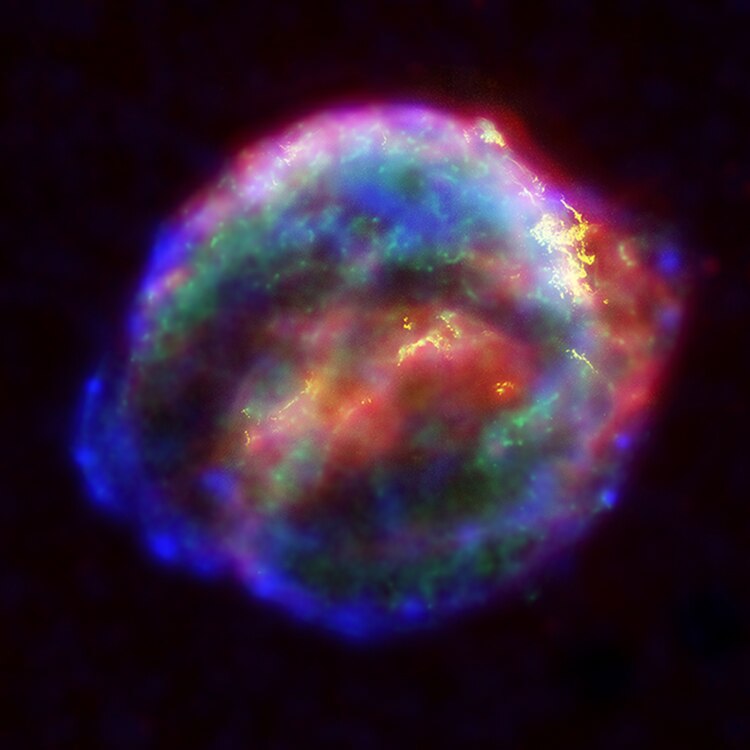

Los remanentes de supernovas cuyos filamentos nos hablan de complejos materiales que la explosión primaria formó hace ya mucho tiempo, y, que actualmente, sirve de estudio para saber sobre los procesos estelares en este tipo de sucesos.

Antes dejamos una relación de materiales que pueden ser formados en las explosiones supernovas y, cuando se condensan estrellas nuevas a partir de esas nubes, sus planetas heredan los elementos forjados en estrellas anteriores y durante la explosión. La Tierra fue uno de esos planetas y éstos son los antepasados de los escudos de bronce y las espadas de acero con los que los hombres han luchado, y el oro y la plata por los que lucharon, y los clavos de hierro que los hombres del Capitán Cook negociaban por el afecto de las tahitianas que, después de meses aislados en el mar, les parecían diosas salidas del paraiso.

La muerte de una estrella supergigante, regenera el espacio interestelar de materiales complejos que, más tarde, forjan estrellas nuevas y mundos ricos en toda clase de elementos que, si tienen suerte de caer en la zona habitable, proporcionará a los seres que allí puedan surgir, los materiales y elementos necesarios para el desarrollo de sus ideas mediante la construcción de máquinas y tecnologías que, de otra manera, no sería posible. Incluso, sin estos materiales, ni esos seres podrían surgir a la vida.

RECREACIÓN DE LA MUERTE DE UNA ESTRELLA MUY MASIVA

¿No os parece una maravilla? Comenzando con el Hidrógeno, Helio Berilio y Litio en el Big Bang, se continuó con el Carbono, Nitrógeno y Oxígeno en las estrellas de la secuencia principal, y, como más arriba explicaba, se continúa en las estrellas moribundas con el Sodio, Magnesio, Aluminio, Silicio, Azufre, Cloro, Argón, Potasio, Titanio, Hierro, Cobalto, Níquel, Cobre, Cinc…Uranio. ¡Que maravilla!

El Hubble ha captado en los cielos profundos las más extrañas y variadas imágenes de objetos que en el Cosmos puedan estar presentes, sin embargo, pocas tan bellas como las de nuestro planeta Tierra que, es tan rico y especial, gracias a esos procesos que antes hemos contado que ocurren en las estrellas, en las explosiones de supernovas y mediante la creación de esos materiales complejos entre los que se encuentran la química biológica para la vida.

Si a partir de las Nebulosas que, al llegar al final de sus vidas, pueden surgir planetas como la Tierra, y, si la Tierra contiene la riqueza de todos esos materiales forjados en las estrellas y en el corazón de esas inmensas explosiones, y, si el Universo está plagado de galaxias en las que, de manera periódica suceden esas explosiones, nos podríamos preguntar: ¿Cuántas “Tierras” podrán existir incluso en nuestra propia Galaxia? Y, ¿Cuántos seres pueden haberse formado a partir de esos materiales complejos forjados en las estrellas?

Tendremos que convenir que la Naturaleza es sabia, ya que, como nos decía el Físico León Lederman, el premio Nobel de Física:

“Todo lo que hay en el universo pasado o presente, del caldo de pollo a las estrellas de neutrones, podemos hacerlo con sólo doce partículas de materia. Nuestros á-tomos se agrupan en dos familias: seis quarks y seis leptones. Los seis quarks reciben los nombres de up (arriba), down (abajo), encanto, extraño, top (cima) o truth (verdad) y bottom fondo) o beauty (belleza). Los leptones son el electrón, tan familiar, el neutrino electrónico, el muón, el neutrino muónico, el tau y el neutrinotau.”

Claro que Lederman y el mismo Demócrito mucho antes que él, además de hablar de átomos y de Quarks y Leptones, se dejaron por detrás eso que llegaron a generar tales “insignificantes” partículas: Pensamientos y sentimientos que, dicho sea de paso, puede que sea el más alto grado evolutivo alcanzado por la materia hasta el momento (al menos hasta donde hemos podido conocer).

Ahí, en esa visión cognitiva de nuestro cerebro, están todos los secretos del mundo. En nuestros genes que tienen memoria, están grabadas todas las cosas que han sucedido en el transcurso de los miles de millones de años que el Universo ha estado fabricando estrellas y mundos para que, nosotros, seres que pudimos alcanzar la consciencia de Ser, los podamos desvelar… ¡Con el Tiempo!

emilio silvera

Oct

26

Ya podemos “viajar” desde el núcleo atómico hasta las...

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (1)

Comments (1)

Interacciones fundamentales

Existen en el Universo cuatro fuerzas fundamentales (al menos son las que hasta el momento conocemos), éstas cuatro fuerzas son las que rigen en todas las regiones del Universo y, junto a las constantes universales, hacen que el Universo sea tal como lo podemos observar. Le dan un ritmo a los objetos que lo pueblan y, ya pueden estar conformados por “materia inerte” y tratarse de seres vivos, todo responde a sus mandatos y de acuerdo a ellos se comportan.

Nada de lo que sucede en el Universo es “porque sí”, todo tiene su por qué. Nos ha costado miles de años de pensamientos, de estudios, de observaciones, de experimentos y de experiencia el llegar a conocer, en cierta medida, como funciona la Naturaleza.

En un Tiempo Pasado, algunos optimistas decían: “Ya nada nuevo podemos aprender, sabemos el origen y el por qué de todas las cosas”. Aquellos pobres ilusos, en realidad, eran unos grandes ignorantes que no eran conscientes de lo mucho que nos quedaba por saber. Las preguntas siguen siendo mucho más abundantes que las respuestas.

El propio Rutherford empezó a vislumbrar la respuesta a la que arriba hacemos. Entre 1.906 y 1.908 (hace más de un siglo) realizó constantes experimentos disparando partículas alfa contra una lámina sutil de metal (como oro o platino), para analizar sus átomos. La parte de los proyectiles atravesaron la barrera sin desviarse (como balas a través de las hojas de un árbol), pero no todos.

En la placa fotográfica que le sirvió de blanco tras el metal, Rutherford descubrió varios impactos dispersos e insospechados alrededor del punto central. Comprobó que algunas partículas habían rebotado. Era como si en vez de atravesar las hojas, algunos proyectiles hubiesen chocado contra algo más sólido. Rutherford supuso que aquella “balas” habían chocado contra una especie de núcleo denso, que ocupaba sólo una parte mínima del volumen atómico y ese núcleo de intensa densidad desviaban los proyectiles que acertaban a chocar contra él. Ello ocurría en muy raras ocasiones, lo cual demostraba que los núcleos atómicos debían ser realmente ínfimos, porque un proyectil había de por fuerza muchos millones de átomos al atravesar la lámina metálica

Era lógico , pues, que los protones constituían ese núcleo duro. Rutherford representó los protones atómicos como elementos apiñados alrededor de un minúsculo “núcleo atómico” que servía de centro (después de todo eso, hemos podido que el diámetro de ese núcleo equivale a algo más de una cienmilésima del volumen total del átomo).

En 1.908 se concedió a Rutherford el premio Nobel de Química por su extraordinaria labor de investigación sobre la naturaleza de la materia. Él fue el de importantes descubrimientos que permitieron conocer la estructura de los átomos en esa primera avanzadilla.

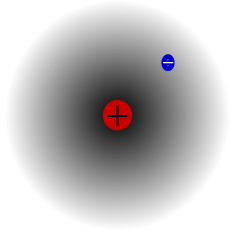

Átomo de hidrógeno, núcleo y electrón.

Desde entonces se pueden describir con términos más concretos los átomos específicos y sus diversos comportamientos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno posee un solo electrón. Si se elimina, el protónrestante se asocia inmediatamente a alguna molécula vecina; y cuando el núcleo desnudo de hidrógeno no encuentra por este medio un electrón que participe, actúa como un protón (es decir, una partícula subatómica), lo cual le permite penetrar en la materia y reaccionar con otros núcleos si conserva la suficiente energía.

El helio, que posee dos electrones, no cede uno con tanta facilidad. Sus dos electrones un caparazón hermético, por lo cual el átomo es inerte. No obstante, si se despoja al helio de ambos electrones, se convierte en una partícula alfa, es , una partícula subatómica portadora de dos unidades de carga positiva.

Hay un tercer elemento, el litio, cuyo átomo tiene electrones. Si se despoja de uno o dos, se transforma en ión, y si pierde los tres, queda reducida a un núcleo desnudo, con una carga positiva de tres unidades.

Las unidades de carga positiva en el núcleo atómico deben ser numéricamente idénticas a los electronesque contiene por norma, pues el átomo suele ser un cuerpo neutro, y esta igualdad de lo positivo con lo negativo es el equilibrio. De hecho, los números atómicos de sus elementos se basan en sus unidades de carga positiva, no en las de carga negativa, porque resulta fácil hacer variar el de electrones atómicos dentro de la iónica, pero en cambio se encuentran grandes dificultades si se desea alterar el número de sus protones.

Apenas esbozado este esquema de la construcción atómica, surgieron nuevos enigmas. El de unidades con carga positiva en un núcleo no equilibró, en ningún caso, el peso nuclear ni la masa, exceptuando el caso del átomo de hidrógeno. Para citar un ejemplo, se averiguó que el núcleo de helio tenía una carga positiva dos veces mayor que la del núcleo de hidrógeno; pero como ya se sabía, su masa era cuatro veces mayor que la de este último. Y la situación empeoró progresivamente a medida que se descendía por la tabla de elementos, e incluso cuando se alcanzó el uranio, se encontró un núcleo con una masa igual a 238 protones, pero una carga que equivalía sólo a 92.

¿Cómo era posible que un núcleo que contenía cuatro protones (según se suponía el núcleo de helio) tuviera sólo dos unidades de carga positiva? Según la más y primera conjetura emitida, la presencia en el núcleo de partículas cargadas negativamente y con peso despreciable neutralizaba dos unidades de carga. Como es natural, se pensó también en el electrón. Se podría componer el rompecabezas si se suponía que en núcleo de helio estaba integrado por cuatro protones y dos electronesneutralizadores, lo cual deja libre una carga positiva neta de dos, y así sucesivamente, hasta llegar al uranio, cuyo núcleo tendría, pues, 238 protones y 146 electrones, con 92 unidades libres de carga positiva. El hecho de que los núcleos radiactivos emitieran electrones (según se había comprobado ya, por ejemplo, en el caso de las partículas beta), reforzó esta idea . Dicha teoría prevaleció durante más de una década, hasta que por caminos indirectos, llegó una respuesta mejor como resultado de otras investigaciones.

Pero entre tanto se habían presentado algunas objeciones rigurosas contra dicha hipótesis. Por lo , si el núcleo estaba constituido esencialmente de protones, mientras que los ligeros electrones no aportaban prácticamente ninguna contribución a la masa, ¿cómo se explicaba que las masas relativas de varios núcleos no estuvieran representadas por enteros? Según los pesos atómicos conocidos, el núcleo del átomo cloro, por ejemplo, tenía una masa 35’5 veces mayor que la del núcleo de hidrógeno. ¿Acaso significaba esto que contenía 35’5 protones? Ningún científico (ni entonces ni ahora) podía aceptar la existencia de medio protón.

Este singular interrogante encontró una respuesta incluso antes de solventar el problema , y ello dio lugar a una interesante historia.

Los tres isótopos naturales del carbono: carbono-12 (6 protones y 6 neutrones), carbono-13 (6 protones y 7 neutrones) y carbono-14 (6 protones y 8 neutrones). En los tres casos es carbono, tiene el aspecto de carbono y se comporta químicamente como carbono, por tener seis protones (y forma parte de nuestro organismo, por ejemplo). Sin embargo, sus propiedades físicas varían. Por ejemplo, mientras que el carbono-12 y el carbono-13 son estables, el carbono-14 es inestable y radioactivo: emite radiación beta, uno de sus neutrones “extras” se transforma así en un protón y el núcleo se convierte en nitrógeno-14 (que tiene 7 protones y 7 neutrones), con el aspecto y las propiedades del nitrógeno (por tener 7 protones). Dado que la mitad de la masa del carbono-14 pasa a ser nitrógeno-14 cada 5.730 años aproximadamente (más o menos lo que llevamos de civilización humana), la presencia de este isótopo natural resulta especialmente útil para la datación precisa de objetos históricos.

Isótopos; construcción de bloques uniformes

Allá por 1.816, el físico inglés William Prout había insinuado ya que el átomo de hidrógeno debía en la constitución de todos los átomos. Con el tiempo se fueron desvelando los pesos atómicos, y la teoría de Prout quedó arrinconada, pues se comprobó que muchos elementos tenían pesos fraccionarios (para lo cual se tomó el oxígeno, tipificado al 16). El cloro, según dije antes, tiene un peso atómico aproximado de 35’5, o para ser exactos, 35’457. otros ejemplos son el antimonio, con un peso atómico de 121’75, el galio con 137’34, el boro con 10’811 y el cadmio con 112’40.

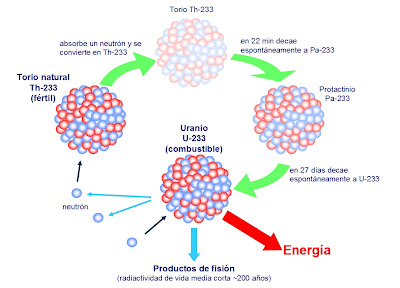

El Uranio 235 que es el único que de manera natural es apto para la fisión nuclear, es escaso, sólo el 7 por 1.000 es uranio 235, el , es uranio 238 que, no es combustible nuclear y, como la madera mojada, no arde. Sin embargo, si se bombardea con neutrones lentos del uranio 235, resulta que se convierte en Plutonio 239 que sí, es combustible nuclear válido. ¡Qué no idearemos para los objetivos!

El Uranio es muy radiactivo y si está enriquecido… ¡Ya sabemos las consecuencias!

Hacia principios de siglo se hizo una de observaciones desconcertantes, que condujeron al esclarecimiento. El inglés William Crookes (el del tubo Crookes) logró disociar del uranio una sustancia cuya ínfima cantidad resultó ser mucho más radiactiva que el propio uranio. Apoyándose en su experimento, afirmó que el uranio no tenía radiactividad, y que ésta procedía exclusivamente de dicha impureza, que él denominó uranio X. Por otra parte, Henri Becquerel descubrió que el uranio purificado y ligeramente radiactivo adquiría mayor radiactividad con el tiempo, por causas desconocidas. Si se deja reposar durante algún tiempo, se extraer de él repetidas veces uranio activo X. Para decirlo de otra manera, por su propia radiactividad, el uranio se convertía en el uranio X, más radiactivo aún.

Por entonces, Rutherford, a su vez, separó del torio un torio X muy radiactivo, y comprobó también que el torio seguía produciendo más torio X. Hacia aquellas fechas se sabía ya que el más famoso de los elementos radiactivos, el , emitía un gas radiactivo, denominado radón. Por tanto, Rutherford y su ayudante, el químico Frederick Soddy, dedujeron que durante la emisión de sus partículas los átomos radiactivos se transformaron en otras variedades de átomos radiactivos.

El Radón, uno de los llamados gases nobles, es incoloro, inodoro e insípido, además de –para nuestro mal- radioactivo. Suele presentarse según el tipo de suelos de determinadas zonas y con la descomposición de uranio, concentrándose en la superficie y siendo “arrastrado” en y por el aire que respiramos, y es en grandes cantidades es un gas perjudicial para la salud… y que anticipa terremotos.

químicos que investigaron tales transformaciones lograron obtener un surtido muy variado de nuevas sustancias, a las que dieron nombres tales como A, B, mesotorio I, mesotorio II y actinio C. Luego los agruparon todos en tres series, de acuerdo con sus historiales atómicos. Una serie se originó del uranio disociado; otra del torio, y la tercera del actinio (si bien más tarde se encontró un predecesor del actinio, llamado protactinio).

En total se identificaron unos cuarenta miembros de esas series, y cada uno se distinguió por su peculiar esquema de radiación. Pero los finales de las tres series fueron idénticos: en último término, todas las cadenas de sustancias conducían al mismo elemento, el plomo.

Ahora bien, esas cuarenta sustancias no podían ser, sin excepción, elementos disociados. Entre el uranio (92) y el plomo (82) había sólo diez lugares en la tabla periódica, y todos ellos, salvo dos, pertenecían a elementos conocidos.

En realidad, los químicos descubrieron que aunque las sustancias diferían entre sí por su radiactividad, algunas tenían propiedades químicas idénticas. Por ejemplo, ya en 1.907 los químicos americanos Herbert Newby McCoy y W. H. Ross descubrieron que el radiotorio (uno entre los varios de la desintegración del torio) mostraba el mismo comportamiento químico que el torio, y el D, el mismo que el plomo, tanto que a veces era llamado radioplomo. De todo lo cual se infirió que tales sustancias eran en realidad variedades de mismo elemento: el radiotorio, una forma de torio; el radioplomo, un miembro de una familia de plomos; y así sucesivamente.

En 1.913, Soddy esclareció esta idea y le dio más amplitud. Demostró que cuando un átomo emitía una partícula alfa, se transformaba en un elemento que ocupaba dos lugares más abajo en la lista de elementos, y que cuando emitía una partícula beta, ocupaba, después de su transformación, el lugar inmediatamente . Con arreglo a tal norma, el radiotorio descendía en la tabla hasta el lugar del torio, y lo mismo ocurría con las sustancias denominadas uranio X y uranio Y, es decir, que los tres serían variedades del elemento 90. Así mismo, el radio D, el radio B, el torio B y el actinio B compartirían el lugar del plomo como variedades del elemento 82.

Soddy dio el de isótopos (del griego iso y topos, “el mismo lugar”) a todos los miembros de una familia de sustancias que ocupaban el mismo lugar en la tabla periódica. En 1.921 se le concedió el premio Nobel de Química.

El modelo protón–electrón del núcleo concordó perfectamente con la teoría de Soddy sobre los isótopos. Al retirar una partícula alfa de un núcleo, se reducía en dos unidades la carga positiva de dicho núcleo, exactamente lo que necesitaba para bajar dos lugares en la tabla periódica. Por otra parte, cuando el núcleo expulsaba un electrón (partícula beta), quedaba sin neutralizar un protón adicional, y ello incrementaba en una unidad la carga positiva del núcleo, lo cual era como agregar una unidad al atómico, y por tanto, el elemento pasaba a ocupar la posición inmediatamente superior en la tabla periódica de los elementos. ¡Maravilloso!

¿Cómo se explica que cuando el torio se descompone en radiotorio después de sufrir no una, sino tres desintegraciones, el producto siga siendo torio? Pues bien, en este proceso el átomo de torio pierde una partícula alfa, luego una partícula beta, y más tarde una segunda partícula beta. Si aceptamos la teoría sobre el bloque constitutivo de los protones, ello significa que el átomo ha perdido cuatro electrones (dos de ellos contenidos presuntamente en la partícula alfa) y cuatro protones. (La situación actual difiere bastante de este , aunque en cierto modo, esto no afecta al resultado).

El núcleo de torio constaba inicialmente (según se suponía) de 232 protones y 142 electrones. Al haber perdido cuatro protones y otros cuatro electrones, quedaba reducido a 228 protones y 138 electrones. No obstante, conservaba todavía el atómico 90, es decir, el mismo de antes.

Así pues, el radiotorio, a semejanza del torio, posee 90 electrones planetarios, que giran alrededor del núcleo. Puesto que las propiedades químicas de un átomo están sujetas al de sus electronesplanetarios, el torio y el radiotorio tienen el mismo comportamiento químico, sea cual fuere su diferencia en peso atómico (232 y 228 respectivamente).

Los isótopos de un elemento se identifican por su peso atómico, o número másico. Así, el torio corriente se denomina torio 232, y el radiotorio, torio 228. Los isótopos radiactivos del plomo se distinguen también por estas denominaciones: plomo 210 (radio D), plomo 214 (radio B), plomo 212 (torio B) y plomo 211 (actinio B).

Se descubrió que la noción de isótopo podía aplicarse indistintamente tanto a los elementos estables como a los radiactivos. Por ejemplo, se comprobó que las tres series radiactivas anteriormente mencionadas terminaban en tres formas distintas de plomo. La serie del uranio acababa en plomo 206, la del torio en plomo 208 y la del actinio en plomo 207. cada uno de estos era un isótopo estable y corrientedel plomo, pero los tres plomos diferían por su peso atómico.

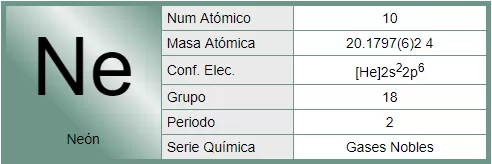

Mediante un dispositivo inventado por cierto ayudante de J. J. Thomson, llamado Francis William Aston, se demostró la existencia de los isótopos estables. En 1.919, Thomson, empleando la versión primitiva de aquel artilugio, demostró que el neón estaba constituido por dos variedades de átomos: una cuyo de masa era 20, y otra con 22. El neón 20 era el isótopo común; el neón 22 lo acompañaba en la proporción de un átomo cada diez. Más tarde se descubrió un tercer isótopo, el neón 21, cuyo porcentaje en el neón atmosférico era de un átomo por cada 400.

Entonces fue posible, al fin, razonar el peso atómico fraccionario de los elementos. El peso atómico del neón (20, 183) representaba el peso conjunto de los tres isótopos, de pesos diferentes, que integraban el elemento en su estado natural. Cada átomo individual tenía un másico entero, pero el promedio de sus masas (el peso atómico) era un número fraccionario.

Aston procedió a que varios elementos estables comunes eran, en realidad, mezclas de isótopos. Descubrió que el cloro, con un peso atómico fraccionario de 35’453, estaba constituido por el cloro 35 y el cloro 37, en la proporción de cuatro a uno. En 1.922 se le otorgó el premio Nobel de Química.

Sabiendo todo lo anteriormente explicado, hemos llegado a comprender cómo parte de la Astronomía que estudia las características físicas y químicas de los cuerpos celestes, la astrofísica es la parte más de la astronomía en la actualidad debido a que, al avanzar la física moderna: Efecto Doppler-Fizeau, el efecto Zeeman, las teorías cuánticas y las reacciones termonucleares aplicadas al estudio de los cuerpos celestes han permitido descubrir que el magnético solar, el estudio de las radiaciones estelares y sus procesos de fusión nuclear, y determinar la velocidad radial de las estrellas, etc. La radiación electromagnética de los cuerpos celestes permite realizar análisis de los espectros que nos dicen de qué están hechas las estrellas y los demás cuerpos del espacio interestelar y, de esa manera, hemos ido conociendo la materia y sus secretos que cada vez, van siendo menos.

emilio silvera

Totales: 75.386.164

Totales: 75.386.164 Conectados: 42

Conectados: 42