Astronomía: Reportaje en El Español

IMPRESIÓN NO PERMITIDA - TEXTO SUJETO A DERECHOS DE AUTOR

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Inauguración del telescopio LST

El día del pasado 10 de Ocrtubre, en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la La Palma (Islas Canarias). tuvo lugar la inauguración del Telescopio LST-1 cuyo objetivo es esrtudiar el Universo en el rango de los rayos Gamma de muy alta energía.

El LST-1 es el prototipo de los cuatro telescopios de gran tamaño que formarán parte de la red CTA Norte. El proyecto CTA (Cherenkov Telescope Array) alnbergará un emplazamiento en La Palma y otro en Chile (CTA Sur).

Formará parte de una gran estructura científica que será implantada en los dos hwemisferios para detectar, con una precisión y sensibilidad sin precedentes, rayos gamma en un amplio rango de energías, lo que proporcionará una visión completamente nueva del cielo.

El Gran Telescopio de Canarias a partir de ahora no se sentirá tan sólo y tendrá a su compañero, El LST 1 que hará por él aquellos trabajos que le están vedados.

Estas son las cuatro LST propuestos para CTA Norte

La Palma será sede durante esta primera semana de octubre de una nueva sesión del programa europeo “Interreg Night Light”, dedicado al control de la contaminación lumínica y del astroturismo.

La Isla Bonita acogerá una “peer review” (revisión por pares) en la que la comisión técnica hará una primera revisión de los programas implementados en la isla, tal y como se ha realizado en las otras regiones europeas de Holanda, Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Eslovenia, Hungría y España que toman parte en “Night Light”.

“Desde el comienzo de este programa, La Palma ha sido un referente para el resto de regiones europeas participantes como emplazamiento ejemplar en el control de la contaminación lumínica y el desarrollo del astroturismo”

Poco a poco, en las últimas tres décadas, Canarias se ha convertido en uno de los referentes mundiales en el campo de la Astronomía con sus modernos Telescopios que, cada día, superan sus prestaciones para que nos puedan decir como es el Universo.

emilio silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

La supervivencia del universo depende de las reservas de gas. Los astrónomos han podido descubrir el mecanismo que está acabando con ellas.

Nuestro universo se apaga. Por supuesto, su sombrío y gélido final no llegará hasta dentro de muchos miles de millones de años, sin embargo el camino hacia la oscuridad ya está en marcha y se puede constatar en la luz, cada vez más roja y antigua, que nos llega de las galaxias.

“Las galaxias son sistemas que van reciclando gas”, explica Miguel Santander, investigador en el Grupo de Astrofísica molecular del ICMM, “ese gas se acumula, se va condensando y finalmente forma estrellas. Pasa el tiempo y cuando esos soles mueren, devuelven gran parte del gas al medio, que una vez más se utiliza para formar nuevas estrellas, y así sucesivamente… mientras haya reservas de gas, las galaxias seguirán formando estrellas pero cuando se agoten esas reservas de gas, dejarán de formar estrellas y entonces podemos decir que son galaxias muertas”

Entonces, ¿se puede decir que las galaxias también mueren?

“No es un término científico, pero sí. Los astrofísicos decimos coloquialmente que una galaxia ha muerto cuando ha perdido la capacidad de formar nuevas estrellas”, aclara el investigador. “La galaxia pasa entonces a tener colores más apagados, al no surgir nuevos repuestos, las estrellas que tiene cada vez serán más viejas y su luz irá pasando del azul, al amarillo, al rojo… galaxias dominadas por antiguas estrellas rojas, que paulatinamente se irán apagando y que ya no serán reemplazadas por otras más jóvenes”.

Los astrofísicos saben desde hace años que la formación estelar en el universo primitivo, (hace 10.000 millones de años o más), era mucho mayor que hoy en día. Las galaxias que vemos cercanas, que son más jóvenes y actuales, presentan mucha menos formación estelar que las galaxias lejanas. Esto nos lleva a la triste conclusión de que el universo se está apagando progresivamente y hasta ahora no sabíamos exactamente por qué las galaxias actuales tenían menos capacidad para generar nuevas estrellas.

“Conocemos varios mecanismos que impiden formar nuevas estrellas”, explica Miguel Santander. “Por ejemplo, un gas cuanto más frío está, más se condensa. Así, una posibilidad para impedir que una galaxia forme nuevas estrellas sería calentar el gas… Lo calientas, aumenta la presión y entonces se opone a la acción de la gravedad que hace que ese gas se condense y forme nuevas estrellas”. Sin embargo, en un universo cada vez más frío esta posibilidad no parece una buena pista.

También existen colisiones de galaxias en las que una de ellas se queda con el gas de la otra. Aquí tenemos otro posible fenómeno que puede apagar una galaxia. Pero tampoco parece ser el caso que nos ocupa puesto que nuestras galaxias víctimas no presentan “signos de colisión”.

Así pues, si planteamos el asunto como un caso de detectives, debemos concluir que ha de existir algún otro mecanismo que esté robando el gas frío de las galaxias, impidiendo que formen nuevas estrellas, y haciendo por tanto que, tarde o temprano, terminen como galaxias muertas.

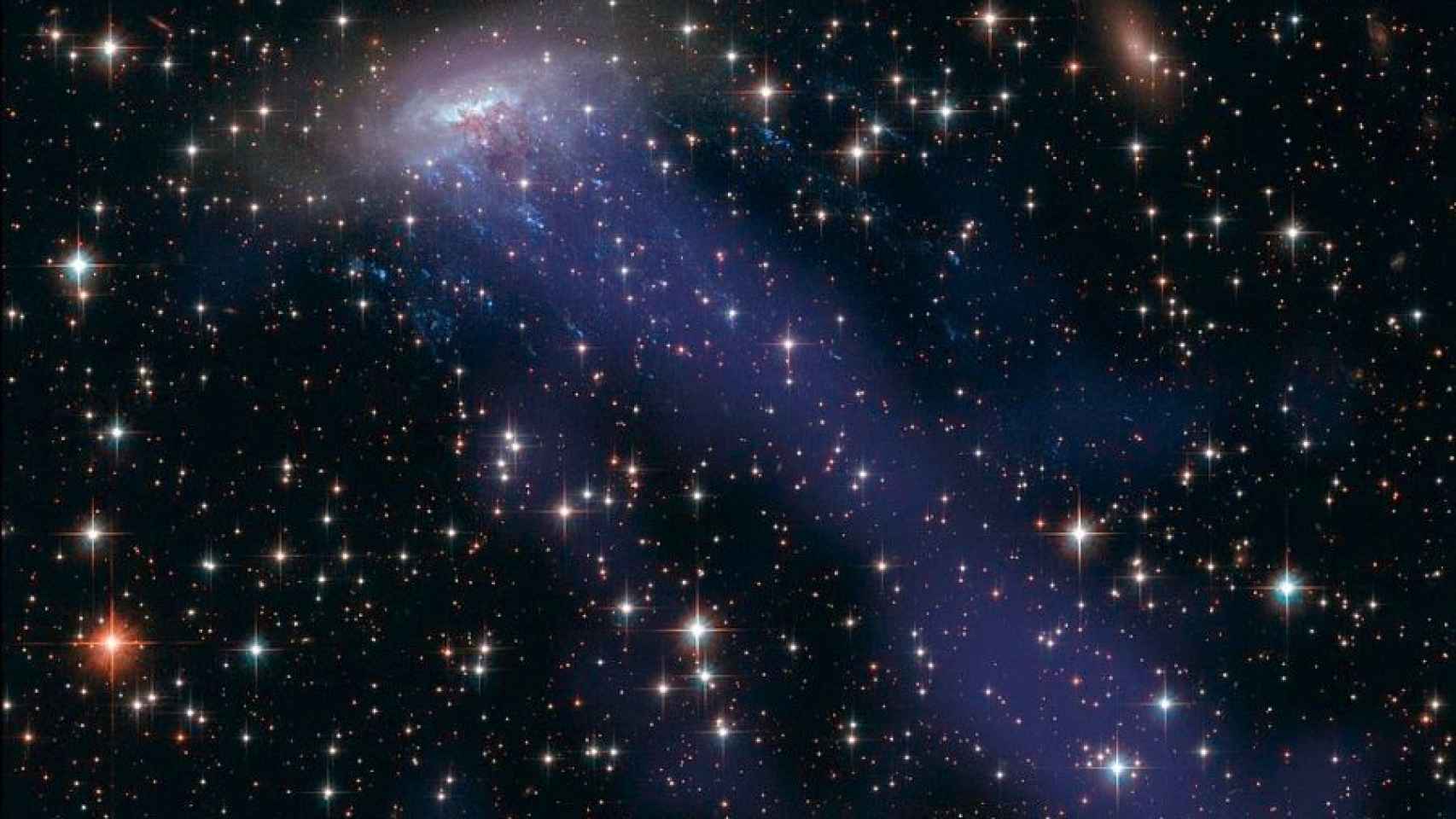

La imagen superior corresponde a una de las víctimas. Se trata de la galaxia ESO 137-001 y se está desplazando hacia el centro de un gigantesco cúmulo galáctico conocido como Norma Cluster o Abell 3627.

En su viaje interestelar hacia el centro del cúmulo está pasando de un medio con pocas partículas a otro medio mucho más denso. Esa diferencia de densidad hace que las partículas más ligeras, como el gas frío, se escapen de la galaxia y formen largas colas, igual que lo haría un cometa.

“Se les conoce como galaxias medusa (Jellyfish galaxies) y para ver más claramente a qué nos referimos, en la imagen se ha coloreado artificialmente de azul el gas que van perdiendo en su viaje hacia el centro del cúmulo”. Casi podríamos decir que la galaxia se desangra lenta y sigilosamente, dejando atrás el gas frío que necesita para formar estrellas.

Bajo el sugerente título de Galaxy murder mistery investigadores del International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) en Australia han publicado esta semana una posible solución al enigma que está apagando estas galaxias. Y precisamente en Australia se encuentra el investigador español, Ángel R. López-Sánchez, astrofísico multifrecuencia en el Australian Astronomical Observatory y la Universidad de Macquarie (Sídney), quien finalmente nos desvela el misterio: “El gran sospechoso es un mecanismo conocido como Ram-pressure stripping... que traducido sería algo así como expulsión de gas por la presión de arrastre”.

Cada galaxia se mueve por el espacio y se siente atraída gravitatoriamente por los objetos masivos que encuentra a su paso, tales como grandes cúmulos u otras galaxias. Cuando esa galaxia, que originariamente se estaba moviendo en un medio que casi era vacío, se aproxima a estos cúmulos muy masivos, empieza a desplazarse en un medio que es más denso.

“Es entonces, cuando la galaxia se adentra en un medio más denso, pierde sus componentes más livianos, en este caso el gas frío, mediante este mecanismo de Ram-pressure stripping, y al decir adiós a esas reservas de gas, pierde también la capacidad de formar nuevas estrellas”, señala López-Sánchez.

“Este fenómeno de Ram-pressure stripping se había comprobado en numerosos cúmulos de galaxias”, indica el astrofísico, “teníamos constancia de que ocurría en estas gigantescas agrupaciones en donde las galaxias que estaban más próximas al centro suelen tener mucho menos gas que las galaxias que están en las regiones más exteriores. Al desplazarse dentro del cúmulo, las galaxias que se adentran en un medio más denso ven como el gas frío se queda atrás”.

Hasta ahora sabíamos que este mecanismo afectaba a galaxias que se desplazaban en grandes cúmulos con más de 100 galaxias, en los que además existen grandes cantidades de materia oscura que también influían gravitatoriamente en su desplazamiento.

Sin embargo, el artículo publicado por los investigadores de ICRAR amplía el modus operandi de nuestro asesino, no solo a grandes cúmulos galácticos sino también a pequeñas galaxias fuera de esas regiones. El estudio ha utilizado métodos estadísticos con miles de galaxias y han encontrado que la pérdida de gas frío es mayoritaria.

El estudio ha utilizado datos en óptico del cartografiado SLOAN (que tiene datos de millones de galaxias) y con el que han analizado el color y magnitud de las galaxias. En paralelo, y es lo que tiene un valor extra, han usado también datos en radio del cartografiado ALFALFA, realizado por el gran telescopio de Arecibo. “Con estos dos tipos de datos (óptico y radio) han analizado más de 10.000 galaxias diferentes y han podido correlacionar estadísticamente dónde se encuentra la galaxia, qué ritmo de formación estelar tiene, qué color tiene (lo que además nos indica la edad de la galaxia) y qué cantidad de gas posee” aclara López-Sánchez. “De esta manera a cada galaxia de SLOAN le dan un valor de hidrógeno (el gas frío más común para formar estrellas) extraído del cartografiado ALFALFA”.

¿Qué han encontrado? La solución es que un alto porcentaje de las galaxias analizadas están perdiendo gas. Son galaxias que aún están formando estrellas, sí, pero que apenas tienen gas frío para continuar renovándose. El mecanismo de Ram-pressure stripping las está “asfixiando“, haciendo que el combustible necesario para renovar sus estrellas se escape fuera de ellas y consiguiendo que, lenta y sigilosamente, se conviertan en galaxias muertas.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (3)

Comments (3)

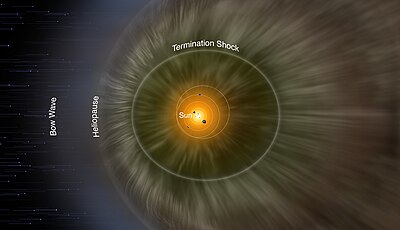

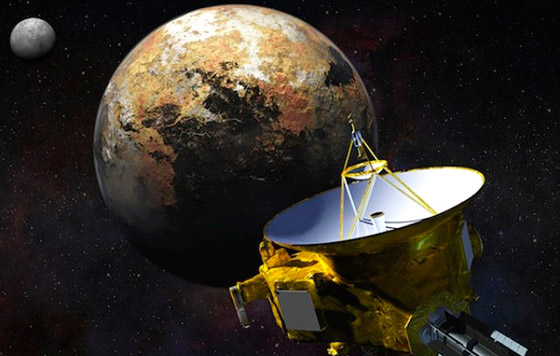

La nave espacial New Horizons de la NASA, que navega por el cinturón de Kuiper, ha detectado un misterioso resplandor ultravioleta que parece emanar cerca del borde del sistema solar.

Ese resplandor puede venir de una pared de hidrógeno largamente buscada que representa donde la influencia del sol disminuye, según informa el equipo de New Horizons en Geophysical Research Letters.

Los protagonistas de este descubrimiento explican en un artículo publicado en la revista Geophysical Research Letters que lo primero que observaron fue una fuente de luz ultravioleta en los límites del sistema solar de la se tenía conocimiento desde hace 30 años.

Consideran que esa luz ultravioleta es la consecuencia de la dispersión de la luz solar por los átomos de hidrógeno a lo largo del sistema solar, y que esos átomos son los que forman la pared de hidrógeno.

La luz ultravioleta en los límites del sistema solar fue observada por misiones espaciales anteriores hace 30 años. Lo que ha aportado de nuevo New Horizons no sólo es una observación más precisa, sino también que procede de una pared de hidrógeno.

Los astrónomos lo saben porque hay más luz ultravioleta de la que debería. Sin el muro, esa luz ultravioleta no tiene otra explicación. Pero no descartan que pueda proceder de una fuente todavía desconocida.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

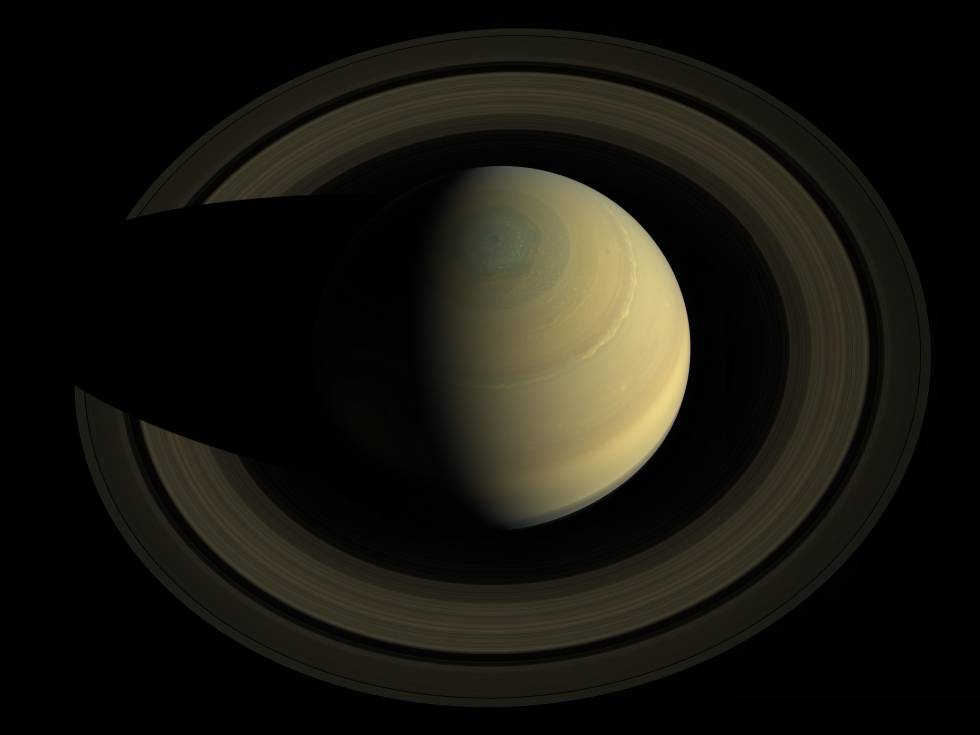

CIENCIA– SONDA CASSINI (su último mensaje)

Nadie que lea estas líneas presenciará lo que vio la sonda Cassini antes de arder. Encélado ocultándose tras la atmósfera dorada de Saturno. Las ondas que Dafne —una de sus más de 60 lunas— deja en los anillos del planeta. La turbia atmósfera en la que se desintegró la nave el 17 de septiembre de 2017 para no contaminar los satélites helados, donde puede haber vida.

También en éste satélite de Saturno, como en algunos lugares de la Tierra, se han descubierto geíseres

El artefacto de la NASA pasó sus últimas horas enviando información a la Tierra de forma constante. Fruto de esas transmisiones, ahora se publican en Science seis estudios que explican, entre otras cosas, qué está pasando entre las nubes más altas del gigante gaseoso y el interior de sus anillos, una zona que no se había explorado hasta ahora.

Los datos muestran que esa región está azotada por la lluvia que cae desde el anillo D —el más próximo al planeta— como un “aguacero”, en palabras de Hunter Waite, autor principal de uno de los estudios y líder del espectrómetro INMS que iba a bordo de la nave. “Si estuvieras allí apenas sentirías el impacto de las pequeñas partículas, pero podrías oler los gases ”, explica el físico del Instituto de Investigación del Suroeste (EE UU).

Los investigadores están sorprendidos por la cantidad de material que cae sobre la atmósfera saturnina, unos 10.000 kilos por segundo. Pero el impacto de estas “lluvias” es relativo. “Saturno tiene 63 veces la superficie de la Tierra. El material queda repartido por una superficie tan amplia que si hubiese estado lloviendo durante toda la historia del Sistema Solar [unos 4.500 millones de años], la acumulación sería de apenas 2,5 milímetros”, detalla Waite.

Está presente el cloruro amónico

No obstante, la lluvia del anillo D modifica la composición química de las capas altas de la atmósfera del planeta y es posible que con el tiempo cambie también la proporción de carbono y oxígeno en las capas interiores que están en contacto con la superficie. El espectacular sistema de anillos, que abarca 300.000 kilómetros pero tiene apenas 10 metros de espesor, se retroalimenta. El anillo C descarga sobre el D y este sobre el planeta, según muestra uno de los estudios.

Cassini ha profundizado en otra rareza de Saturno: su campo magnético es algo nunca visto. En la Tierra, los polos geográficos y los magnéticos están separados 11 grados, pero en Saturno están alineados con una diferencia de menos de una centésima de grado. “Hasta ahora creíamos que debía haber una cierta desalineación [entre polos] para que exista un campo magnético, pero su ausencia en Saturno parece indicar que tenemos que repensar todo lo que sabíamos sobre cómo algunos planetas forman campos magnéticos”, explica Gregory Hunt, investigador del Imperial College de Londres y coautor de otro de los trabajos publicados hoy. Estudiar el campo magnético del planeta es clave, porque puede desvelar si Saturno esconde un núcleo sólido en su interior, una de las mayores preguntas que quedan por responder.

La nave fue lanzada en 1997 como parte de una misión conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, que se encargó del módulo de aterrizaje Huygens. Desde que este tocó el suelo de Titán, sus datos han permitido confirmar la presencia en esta luna de una atmósfera, así como lagos y ríos de metano que se evapora y forma nubes que después vuelven a descargar sobre la superficie.

Cassini fue la primera nave que orbitó Saturno. Desde su llegada al planeta en 2004 hizo cosas increíbles, como atravesar las fumarolas de los géiseres de Encélado que brotan de un desconocido océano sepultado bajo el hielo, uno de los lugares más propicios para la vida en el Sistema Solar. Poco antes de desaparecer, la misión también confirmó que en las zonas ecuatoriales de Titán se producen tormentas de polvo como las que suceden en los desiertos de la Tierra y de Marte. Con más de 13 años de datos recogidos por Cassini, vamos a estar analizando y haciendo descubrimientos durante años, si no décadas”, asegura Hunt.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

NACIMIENTO, VIDA Y MUERTE DEL SOL

Antes de dar comienzo a la charla sobre el tema propuesto hoy, os quiero decir que estamos rodeados de cosas maravillosas en las que, inmersos en nuestros problemas cotidianos, no prestamos atención.

Viajamos en una “nave espacial” llamada Tierra que se mueve y gira sobre sí misma a 1.700 Km/h., viajando alrededor del Sol a 107.000 Km/h., no sentimos ningún movimiento debido a que estas velocidades son constantes, ni se aceleran ni desaceleran.

Todo en nuestro Universo nace con tiempo determinado de vida que, que de no ocurrir algún percance inesperado, se cumplirá:

Una mosca vive entre 2 y 4 semanas, un elefante 60 años, una tortuga galápago más de 150 años, nosotros sobre los 80 años, y, una estrella (dependiendo de su masa puede vivir millones o miles de millones de años.

Ya lo dijo Einstein, el Tiempo es relativo y no pasa de la misma manera para todos. Una hora no será medida de la misma manera para quién la pase junto a la persona amada al que ese espacio de tiempo le parecerá efímero, y, el enfermo aquejado de dolores en la cama de un Hospital que medirá la misma hora como si fuera eterna.

Nosotros, aunque nunca hemos sabido explicar lo que es el Tiempo, sí que hemos sabido dotarlo de espacios que, en nuestras Sociedades, nos han servido para calcular momentos determinados durante el día y la noche, hora de levantarse, ir al trabajo, comer, ver la tele o hacer las tareas, dormir…

Sobre todo, hemos querido clasificarlo según para qué, y, lo hemos dividido en tres grupos:

PASADO: (El Tiempo que se fue, lo que ya no está, lo que tenemos que rememorar y fijarnos en los aciertos para repetirlos y mejorarlos y en los fracasos para no volver a caer de nuevo en ellos).

PRESENTE: (Que está cargado de ese pasado que fue), es el Tiempo en el que estamos viviendo y, su nombre lo dice, es como un regalo que debemos disfrutar mientras podamos, y, desde luego, sacar de él todo el fruto posible dentro de los límites que marcan las Normas sociales. Lo que no hagamos durante el presente… ¡Nunca podremos hacerlo!

El Tiempo que se va y no regresa

FUTURO: Hablamos mucho de él sabiendo que nunca podremos estar allí. El futuro es lo que aún no ha pasado, lo que está por venir, lo incierto. Como no tenemos ningún elemento de juicio para decir como será, lo que hacemos es conjeturar y teorizar sobre lo que podría ser.

Lo que podría ser y que nunca podremos saber si esas escenas serán realidad “mañana”

Es curioso que durante toda la vida estemos hablando del pasado y del futuro, en uno ya estuvimos y sólo lo podemos recordar, el otro nunca será nuestro. Lo que nosotros llamamos nuestro futuro en realidad, será el Tiempo de otros que detrás de nosotros llegarán pero, para ellos… ¡También será presente!

Estamos condenados a vivir en un Eterno presente. Bueno, se me vino a la mente el Tiempo al estar pensando que, hace ahora 4.600 millones de años que nació el Sol en una Nebulosa molecular gigante.

En una nebulosa como la que arriba podemos contemplar, se formó un disco protoplanetario del que nació el Sol y los planetas, igual que otras muchas estrellas se condensan a partir de ingentes cantidades de material de éstas nebulosas y, con ayuda de la fuerza de Gravedad se condensan inmensos grumos y, en el núcleo llegan a fusionarse los átomos de Hidrógeno formándose la estrella que, a partir de ahí entran en la Secuencia Principal en la que, durante miles de millones de años estarán fusionando elementos sencillos en otros más complejos.

La explicación más aceptada para la formación del Sistema solar es la hipótesis nebular. Según ella, el Sol y los planetas y todos los objetos del Sistema solar se formaron a partir del material nebulosa hace ahora miles de millones de años.

La conjetura que en su momento fue planteada para la formación del sistema solar, es ahora aceptada como pauta general para la formación de estrellas y planetas por todo el Universo.

El Sol está conformado por Hidrógeno y Helio y tiene trazas de Carbono, Oxígeno, Nitrógeno, Neón… Hierro. El 99,86% de toda la masa del Sistema solar la tiene el Sol.

La Tierra, el planeta que nos acoge, está situado a una distancia de 150.000.000 de kilómetros del Sol, en lo que se llama zona habitable.

Dicha distancia hace posible que, la superficie del planeta no esté ni achicharrada ni congelada y, el agua pueda correr líquida para hacer posible la presencia de la Vida.

Así que el Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta, y, la más próxima a ella es un conjunto llamado Alpha Centauri que está situado a 4.37 años luz de distancia del Sol. Es decir, unos 42 billones de kilómetros.

Un año luz está referido a la distancia recorrida por la luz en el vacío del espacio en un año y marcaría la distancia de 9.460.730.472.580.8 Km.

Para viajar al sistema de Alpha Centauri con la tecnología actual, tardaríamos unos 30.000 años. Precisamente eso es lo que hace imposible (de momento) los viajes espaciales a otros mundos).

Nuestro Sol, la estrella que alumbra al planeta Tierra, lleva 4.500 millones de años fusionando Hidrógeno en Helio a razón de 4.654.600 toneladas de Hidrógeno en 4.650.000 toneladas de Helio, y, las 4.600 toneladas perdidas en el proceso, son enviadas al espacio en forma de luz y calor, de lo que, una pequeña fracción, llega a la Tierra para hacer posible el sustento de casi todas las formas de vida que conocemos a través de la fotosíntesis y determina el clima de la Tierra y su meteorología.

La luz del Sol nos llega al planeta en 8 minutos y 20 segundos. Determina el día y la noche al unísono con la rotación del planeta.

En la Tierra, la energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos que constituyen la base de la cadena trófica, siendo la principal fuente de energía de la vida. También aporta la energía que mantiene en funcionamiento los procesos climáticos.

Como decíamos antes, el Sol supone el 99,86 por ciento de toda la masa del Sistema solar. Aunque sea una estrella enana amarilla de las que, sólo en nuestra Galaxia, la Vía Láctea existen miles de millones como ella, para nosotros, y todos los habitantes del planeta, es la estrella más importante, la que nos suministra la energía y permite que la vida tenga sus hábitats proliferando por los más dispares lugares que imaginarnos podamos.

El Sol lleva brillando en la secuencia Principal 4.500 Millones de años, y, todavía le quedan 5.000 millones de años hasta que agote su combustible nuclear de fusión. Cuando llegue ese momento, la estrella sufre una serie de procesos que la llevan a convertirse en una Gigante roja que, en el caso del Sol llegará a tener un radio de unos 100 millones de kilómetros, es decir, aumentará hasta engullir a Mercurio y Venus y seguramente la Tierra. Cuando eso suceda, las temperaturas subirán tanto que, los mares y océanos de la Tierra se evaporarán y, la vida, tal como la conocemos dejará de existir en nuestro planeta.

El tamaño actual del Sol en comparación con su tamaño máximo (estimado) durante la fase de Gigante roja dentro de unos 5.000 millones de años.

Las capas externas de las gigantes rojas están poco ligadas gravitacionalmente por lo que, expulsa masa para formar (después de un largo tiempo), una Nebulosa planetaria.

Así, las capas externas de la gigante roja son eyectadas al Espacio Interestelar para formar una Nebulosa Planetaria que es una nebulosa de emisión consistente en una envoltura brillante en expansión de plasma y gas ionizado, que, como decimos, ha sido expulsado de la fase de rama asintótica gigante que atraviesan las estrellas gigantes rojas al final de sus vidas. Estas Nebulosas tienen forma de anillo o burbujas y, en su centro, aparecerá un puntito blanco que no es otra cosa que, el resto de la masa de la estrella que, una vez liberada de la fusión nuclear que la hacía expandirse, queda a merced de la Gravedad que la contrae, es decir, la condensa más y más, hasta tal punto que alcanzan los 10 ⁶ g/cm³, varias toneladas por centímetro cúbico.

“A estas densidades entran en juego el principio de indeterminación de Heisenberg y el principio de exclusión de Pauli para los electrones, los cuales se ven obligados a moverse a muy altas velocidades, generando la llamada presión de degeneración electrónica, que es la que efectivamente se opone al colapso de la estrella. Esta presión de degeneración electrónica es un fenómeno radicalmente diferente de la presión térmica, que es la que generalmente mantiene a las «estrellas normales». Las densidades mencionadas son tan enormes que una masa similar a la del Sol cabría en un volumen como el de la Tierra (lo que daría una densidad aproximada de 2 t/cm3), y solamente son superadas por las densidades de las estrellas de neutrones y de los agujeros negros. Las enanas blancas emiten solamente energía térmica almacenada, y por ello tienen luminosidades muy débiles.”

Las estrellas enanas blancas están formadas principalmente de Carbono y Helio viven largo tiempo mientras se enfrían para convertirse en enanas negras.

emilio silvera