Sep

23

Necesitamos una teoría unificada del Cosmos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Hace mucho tiempo ya que el hombre mira al cielo y observa los objetos celestes. Muy lejos queda ya la teoría geocéntrica de Ptolomeo con una Tierra ocupando el centro del universo. En Babilonia ya tenían aquella visión de una Tierra en el centro de todo y en su obra El Almagesto, Claudio Ptolomeo continuó reflejando esa teoría alla por el siglo II y estuvo en vigor hasta el siglo XVI, cuando fue reemplazada por la teoría heliocéntrica. Fueron muchos los que discrepaban de la teoría que ponía a la Tierra en el centro de todo y, ya en el siglo II a. C., Aristarco de Samos fue el que defendió la idea con más fuerza e incluso llegó a escribir un libro que no ha llegado a nuestros días.

El tiempo transcurría y las ideas se hicieron más claras y, fue Copérnico el que al fín, en un libro publicado en 1543, De Revolutionibus Orbium Coelestium, dejó fijado el punto de partida que situaba al Sol en el centro y los planetas a su alrededor. Todo aquello, no fue suficiente para que el antiguo modelo de la Tierra central continuara durante algún tiempo, toda vez que Copérnico, no explicaba de manera suficiente algunos fenómenos y, además, se alejaba de la educación religiosa del momento.

Kepler en un retrato de 1610

Kepler con la herramienta de las muchas observaciones realizadas por Tycho Brahe que estudió a fondo, pudo formular sus Tres Leyes en 1609 y 1619, en las que dejó sentado que las planetas se movían en trayectorias elípticas. Galileo con sus observaciones despejó el camino hacia la comprensión de dónde nos encontrábamos. Más tarde llegaría Newton con su Ley de la Gravedad y no fue hasta 1915 que la entrada en escena de Einstien nos trajo un Modelo más moderno y coherente con su Teoría de la Relatividad General.

La Teoría hilocéntrica llegó con fuerza hasta los principios del siglo XX, el Sol estaba situado en el centro sobre el cual giraba todo el universo con los objetos del espacio profundo que contenían “nebulosas espirales”.

Harlow Shapley

La llegada de Shapley al “mundo” de las estrellas le dieron otro giro a la visión que del universo se tenía. Sus observaciones iniciaron el estudio de las estrellas variables que llevó a descubrir un tipo especial de ellas que se caracterizaban por el hecho de que los cambios de brillo estaban relacionados con su liuminosidad intrínseca y, como la estrella prototipo se encontró en la Constelación de Cefeo, se las llamó Cefeidas.

A partir de aquel momento, y, conociendo la luminosidad de un objeto celeste bastaba aplicar la ley del cuadrado inverso que nos dice que el brillo disminuye de acuerdo al cuadrado de la distancia y se pudo calcular la distancia a la que se encontraba el objeto estudiado. Así Shapley siguió con su impresionante trabajo y pudo observar cúmulos globulares, grupos de millones de estrellas que estaban “juntas” en un cúmulo compacto y redondo girando alrededor de los centros galácticos. Se pudo apreciar que el Sol, debería estar situado en la periferia del Universo y muy lejos del centro de la Galaxia.

Los cúmulos globulares pueden contener hasta miles de millones de estrellas

Todos aquellos nuevos descubrimientos llamaron la atención de muchos y, hasta el filósofo Immanuel Kant contribuyó al conocimiento del universo con sus obra Historia general de la naturaleza y teoría del cielo, en la que exponía la hipótesis de que a partir a una nebulosa de gas surgió el Sistema solar y sugirió la idea de que existían otras muchas galaxias que eran como “universos islas”, es decir, una especie de universos en miniatura cuajado de estrellas y de mundos.

Su idea de los universos islas llegaron hasta principios del siglo XX y “las nebulosas espirales”, eran en realidad otros universos islas como la Vía Láctea pero separados de ella y, esa teoría fue firmemente apoyada por Herschel aunque no se tenían pruebas contundentes de ello. Pero como el avance del conocimiento no se para, aquellas pruebas llegaron de la mano de las observaciones de Hubble, realizadas en el Observatorio de Monte Wilson.

Como inmensas pompas de jabón que reflejan el brillo multicolor de las estrellas

El Universo dejó de ser algo estático para convertirse en un universo en expansión. El descubrimiento de varios supercúmulos galácticos en 1978, como el de Perseo-Pegaso (que, se extiende por el cielo a través de mil millones de años-luz), es la mayor de las estructuras que se han podido constar hasta la fecha en el universo. Otro hallazgo importante ocurrió en 1981, cuando se halló el primer “vacío” en la Constelación de Boötes. El vacío, o “Burbuja de Hubble”, una gran región del espacio en la que no existen galaxias -o muy pocas- y cuya extensión puede alcanzar los 250 millones de años-luz de diámetro. En 1985 se descubrieron nuevos vacíos que vinieron a configurar una nueva imagen de nuestro universo que está lleno de burbujas.

Hubble, el 19 de febrero de 1924, escribió a Shapley, quien defendía la existencia de una sola galaxia:

«Seguramente le interesará saber que he hallado una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda». De esta manera se reveló que las nebulosas espirales no eran simples cúmulos de gas dentro de la vía láctea sino verdaderas galaxias independientes o como Kant describió «universos isla».

Pero la historia de las variables Cefeidas tiene otra protagonista que no quiero dejar aquí oculta en el olvido y que es de justicia destacar para que los méritos sean repartidos conforme a quién los ganó. No siempre se han otorgado los premios a los que lo merecieron. Claro que todo aquello no era nada fácil toda vez que…

El ojo humano solo es capaz de percibir la pequeña porción que corresponde a la luz visible, situada entre los 3900 Å y 7500 Å, donde la menor se encuentra cerca del violeta y la mayor del rojo. El Sol emite en todas las longitudes de onda, pero solo llegan a la superficie una pequeña porción de estas, las demás son frenadas por la atmósfera: el ozono absorbe las mas altas longitudes de onda hasta el ultravioleta, y el vapor de agua absorbe gran parte de las infrarrojas. Fueron los telescopios los que nos permitieron llegar más lejos y ver más.

En el Observatorio de la Universidad de Harvard, uno de los principales centros de la monótona pero prometedora tarea de la taxonomía estelar, las placas fotográficas que mostaban los colores y espectros de decenas de miles de estrellas se apilaban ante “calculadoras”, mujeres empleadas como miembros del personal de una facultad que les impedía asistir a clases u obtener un título pero que, desarrollaban una labor importante de infinita paciencia

Una de esas mujeres, Henrietta Leavitt (arriba), fue la investigadora pionera de las estrellas variables cefeidas que tan útiles serían a Shapley y Hubble, ella fue una de esas “calculadoras” de Harvard que, se encargaban de examinar las placas y registrar los datos en una pulcra escritura victoriana para su compilación en volúmenes como el Henry Draper Catalog, así llamado en honor al primer astrofotógrafo y físico que tomó las primeras fotografías del espectro de una estrella. Como presos que marcan el paso de los días en los muros de su celda, señalaban su progreso en totales de estrellas catalogadas. Antonia Maury, sobrina de Draper, contaba que había clasificado los espectros de más de quinientas mil estrellas. Su labor era auténticamente baconiana, del tipo que Newton y Darwin instaban a hacer pero raramente hicieron ellos, y las mujeres se enorgullecían de ella. Como afirmaba la “calculadora” de Harvard Annie Jump Cannon: “Cada dato es un facto valioso en la imponente totalidad”.

“Las estrellas, hacedoras de vida, esas imposibles esferas de gas que son el ejemplo perfecto de equilibrio en la naturaleza entre fuerzas encontradas, también tienen sus momentos. Y al igual que en todo hay excepciones, las estrellas no son menos. Existen estrellas que se niegan a seguir los cánones establecidos y se muestran como faros entre la calma. Son las estrellas rebeldes del universo, la excepción que lo embellece, las indecisas variables.

A día de hoy hemos llegado a catalogar un buen número de tipos de estrellas variables, pero no deja de ser una incógnita por qué existen estrellas que no están en perfecto equilibrio, matizando, claro está, que en el fondo sí pretenden conservarlo, ya que de no ser así, no serían estrellas.”

Precisamente fue Cannon quien, en 1915, empezó a discernir la forma de esa totalidad, cuando descubrió que la mayoría de las estrellas pertenecían a una de media docena de clases espectrales distintas. Su sistema de clasificación (ahora generalizado en la astronomía estelar), ordena los espectros por color, desde las estrellas O blancoazuladas, pasando por las estrellas G amarillas como el Sol, hasta las estrellas rojas M. Era un rasgo de simplicidad debajo de la asombrosa variedad de las estrellas.

Pronto se descubrió un orden más profundo, en 1911, cuando el ingeniero y astrónomo autodidacto danés Ejnar Hertzsprung analizó los datos de Cannon y Maury de las estrellas de dos cúmulos, Las Híades y las Pléyades. Los cúmulos como estos son genuínos conjuntos de estrellas y no meras alineaciones al azar; hasta un observador inexperimentado salta entusiamado cuando recorre con el telescopio las Pléyades, con sus estrellas color azul verdoso enredadas en telarañas de polvo de diamante, o las Híades, cuyas estrellas varían en color desde el blanco mate hasta el amarillo apagado.

Las Pléyades

Las Híades

Puesto que puede suponerse que todas las estrellas de un cúmulo están a la misma distancia de la Tierra, toda diferencia observada en sus magnitudes aparentes pueden atribuirse, no a una diferencia en las distancias, sino en las magnitudes absolutas. Hertzsprung aprovechó este hecho para utilizar los cúmulos como muestras de laboratorio con las que podía buscar una realción entre los colores y los brillos intrínsecos de las estrellas. Halló tal relación: la mayoría de las estrellas de ambos cúmulos caían en dos líneas suavemente curvadas. Esto, en forma de gráfico, fue el primer esbozo de un árbol de estrellas que desde entonces ha sido llamado Diagrama de Hertzsprung-Russell. Claro, como cabía esperar, la aplicabilidad del método pronto se amplió también a estrellas no pertenecientes a cúmulos.

Henry Norris Russell

Henry Norris Russell, un astrofísico de Princeton con un enciclopédico dominio de su campo, pronto se puso a trabajar justamente en eso. Sin conocer siquiera el trabajo de Hertzsprung, Russell diagramó las magnitudes absolutas en función de los colores, y halló que la mayoría están a lo largo de una estrecha zona inclinada: el trondo del árbol de estrellas. El árbol ha estado creciendo desde entonces y hoy, está firmemente grabado en la conciencia de todos los astrónomos estelares del mundo. Su tronco es la “serie principal”, una suave curva en forma de S a lo largo de la cual se sitúan entre el 80 y el 90 por 100 de todas las estrellas visibles. El Sol, una típica estrella amarilla, está en la serie principal a poco menos de la mitad del tronco hacia arriba. Una rama más fina sale del tronco y se extiende hacia arriba y a la derecha, donde florece en un ramillete de estrellas más brillantes y más rojas: las gigantes rojas. Debajo y a la izquierda hay una cantidad de mantillo de pálidas estrellas entre azules y blancas: las enanas.

El Diagrama de Hertzsprung-Russell resumido

Este diagrama proporcionó a los astrónomos un registro congelado de la evolución, el equivalente astrofísico del registro fósil que los geólogos estudian en los estratos rocosos. Presumiblemente, las estrellas evolucionan de algún modo, pasan la mayor parte de su tiempo en la serie principal (la mayoría de las estrellas en la actualidad, en el brevísimo tiempo que tenemos para observar, se encuentran allí), pero empiezan y terminan su vida en alguna otra parte, entre las ramas o en el mantillo. Por supuesto, no podemos esperar para ver que esto sucede, pues el tiempo de vida, aun de estrellas de vida corta, se mide en millones de años. Hallar las respuestas exigirá conocer toda la física del funcionamiento estelar.

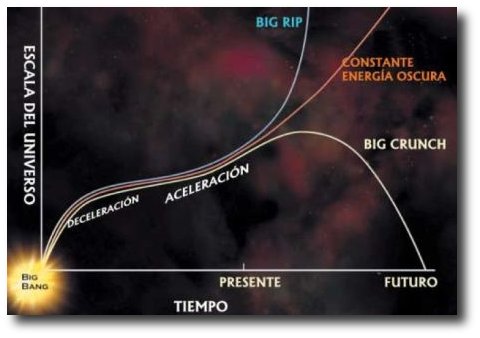

Todo esto nos lleva de nuevo a pensar que, sería conveniente que surgiera una teoría unificada del Cosmos, acorde con los primeros pasos del Big Bang y con la aún misteriosa formación de estructuras a gran escala: un modelo, en fin, que contendría en un todo coherente el origen, la evolución, la estructura actual y el destino último del Universo.

Me hubiera gustado contar de manera paralela que, a finales del s. XIX y principios del s. XX, el progreso de la Física, estaba bloqueado por una barrera aparentemente insuperable. Esto era literal: el agente responsable era conocido como la barrera de Coulomb, y por un tiempo frustó los esfuerzos de los físicos teóricos para comprender cómo la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas… Pero eso, amigos, es otra historia que os contaré en otro momento.

emilio silvera

Sep

15

Algunas estrellas podrán facilitar la existencia de Vida

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

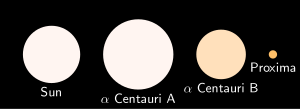

Hay una veintena de estrellas que se encuentran dentro de un radio de acción marcado por los doce años-luz de distancia al Sol. ¿Cuál de ella se nos presenta como la más probable que, algunos de sus planetas pudieran albergar alguna clase de vida, incluso Vida Inteligente? La estrella más cercana a nosotros es Alfa Centauri que, en realidad es un sistema estelar situado a unos 4.37 años-luz de nosotros (unos 42 billones de kilómetros). En realidad, se trata de un sistema de tres estrellas.

Alfa Centauri contiene al menos un planeta del tamaño terrestre con algo más de la masa de la Tierra que está orbitando a Alfa Centauri B. Sin embargo, su cercanía a la estrella, unos 6 millones de kilómetros lo hace tener una temperatura de más de 1.ooo ºC lo que parece ser muy caliente albergar alguna clase de vida.

Alfa Centauri, seguramente por su cercanñía a nosotros, ha ejercido siempre una sugestiva atracción nosotros cuando miramos el cielo nocturno. Resulta ser, en su conjunto, la tercera estrella más brillante de todas, y junto con Hadar (Beta Centauri), las dos en la imagen de arriba, es una muy importante y útil referencia para la localización de la Cruz del Sur. Además, y como se trata de una estrella triple, Alpha Centauri A, la componente principal, se constituye en una buena candidata para la búsqueda de planetas del mismo que la Tierra.

Las tres estrellas se formaron a partir de la misma nebulosa de materia interestelar. El trio de estrellas se van orbitando las unas a las otras a un ritmo como de vals, unidas por los lazos invisibles de la fuerza gravitatoria que generan y con la que se influyen mutuamente. Lo cierto es que las estrellas triples gozan de pocas probabilidades para albergar la vida, porque no pueden mantener a sus planetas en una órbita estable y segura, la inestablidad que producen las tres estrellas en esos posibles planetas, parece que sería insoportable para formas de vida inteligente. Claro que, las distancias a las que se encuentran unas estrellas de otras es grande y… ¿quién sabe? Nunca podemos afirmar nada sin haberlo confirmado.

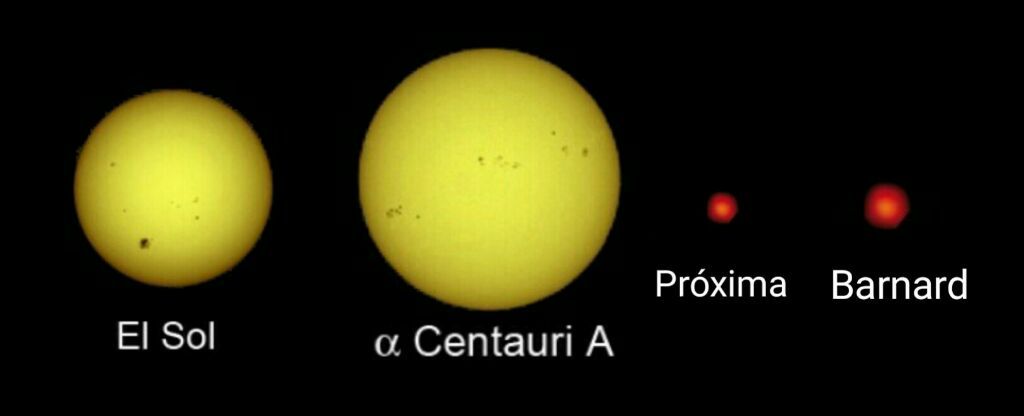

La siguiente estrella más allá de Alfa Centauri es la estrella de Barnard, situada a 6 años-luz aproximadamente de nuestro Sol, o, lo que es lo mismo, a unos sesenta mil billones de kilómetros de distancia. Esta estrella parece contar con una familia de planetas. Sin embargo, es una estrella muy vieja, casi tanto como el propio universo, y, por tanto, es deficitaria en la mayoría de los elementos químicos esenciales la vida. Es poco prometedora para buscar vida en sus alrededores.

Las 10 estrellas más cercanas al Sol se encuentran en un rango de distancia los 4 y 10 años luz. tener una idea, la Vía Láctea mide unos 100.000 años luz, lo cual convierte a estas estrellas en verdaderas vecinas:

- Alfa Centauri (que, en realidad, es un sistema de tres estrellas): a 4,2 años luz.

- Estrella de Barnard: a 5,9 años luz.

- Wolf 359: a 7,7 años luz.

- Lalande 21185: a 8,2 luz

- Sirio (un sistema binario de estrellas): a 8,6 luz

- Luyten 726-8 (otro sistema binario): a 8,7 años luz.

- Ross 154: a 9,7 años luz

- Ross 248: a 10,3 años luz

- Epsilon Eridani: a 10,5 años luz.

- Lacaille 9352: a 10,7 años luz

Tamaño y color del Sol (Sun, una enana amarilla) comparado con las estrellas del sistema de Alfa Centauri (otra enana amarilla, una enana naranja y una enana roja).

Más allá de la estrella de Barnard existe un cierto numero de estrellas, todas ellas poco prometedoras la existencia de vida y de inteligencia porque, o son demasiado pequeñas y frías para emitir la clase de luz que la vida tal como la conocemos requiere, o demasiado jóvenes como para que haya aparecido la vida inteligente en los planetas que las circundan. No encontraremos otra estrella que pueda albergar la vida y seres inteligentes hasta que no viajemos a una distancia próxima a los once años-luz del Sol.

Épsilon Eridani está situada a unos 10,5 años-luz del Sol, es una de las estrellas más cercanas al Sistema Solar y la tercera más próxima visible a simple vista. Está en la secuencia principal, de espectral K2, muy parecida a nuestro Sol y con una masa algo menor que éste, de unas 0,83 masas solares. Es joven, sólo tiene unos 600 millones de años de edad mientras que el Sol tiene 4.600 millones de años.

Épsilon emite menos luz visible y luz ultravioleta que nuestra estrella, pero probablemente sea suficiente para permitir allí el comienzo de la vida que, si tenemos en el corto tiempo que ha pasado, no llegaría a poder ser inteligente. Claro que, los cálculos realizados sobre la vida de las entrellas en general y sobre esta en particular… ¡No son fiables! Y, siendo así (que los), tampoco podemos estar seguro de lo que en sus alrededores pueda estar presente. Se le descubrió un planeta orbitando a su alrededor, Épsilon Eridani b, que se descubrió en el año 2000. La masa del planeta está en 1,2 ± 0,33 de la de Júpiter y está a una distancia de 3,3 Unidades Astronómicas. Se cree que existen algunos planetas de reciente formación que orbitan estrella.

Más allá de Épsilon Eridani hay nueve estrellas que se encuentran todavía dentro de un margen de distancia del Sol que no sobrepasan los 12 años-luz. Sin embargo, todas ellas, una, son demasiado jóvenes, demasiado viejas, demasiado pequeñas o demasiado grandes para poder albergar la vida y la inteligencia. La excepción se llama Tau Ceti.

Tau Ceti está situada exactamente a doce años-luz de nosotros y satisface todas las exigencias básicas para que en ella (en algún planeta de su entorno) haya podido evolucionar la vida inteligente: Se trata de una estrella solitaria como el Sol -al contrario que Alfa Centauri- no tendría dificultad alguna en conservar sus planetas que no serían distorsionados por la gravedad generada por estrellas cercanas. La edad de Tau Ceti es la misma que la de nuestro Sol y también tiene su mismo tamaño y existen señales de que posee una buena familia de planetas. No parece descabellado pensar que, de todas las estrellas próximas a nosotros, sea Tau Ceti la única con alguna probabilidad de albergar la vida inteligente.

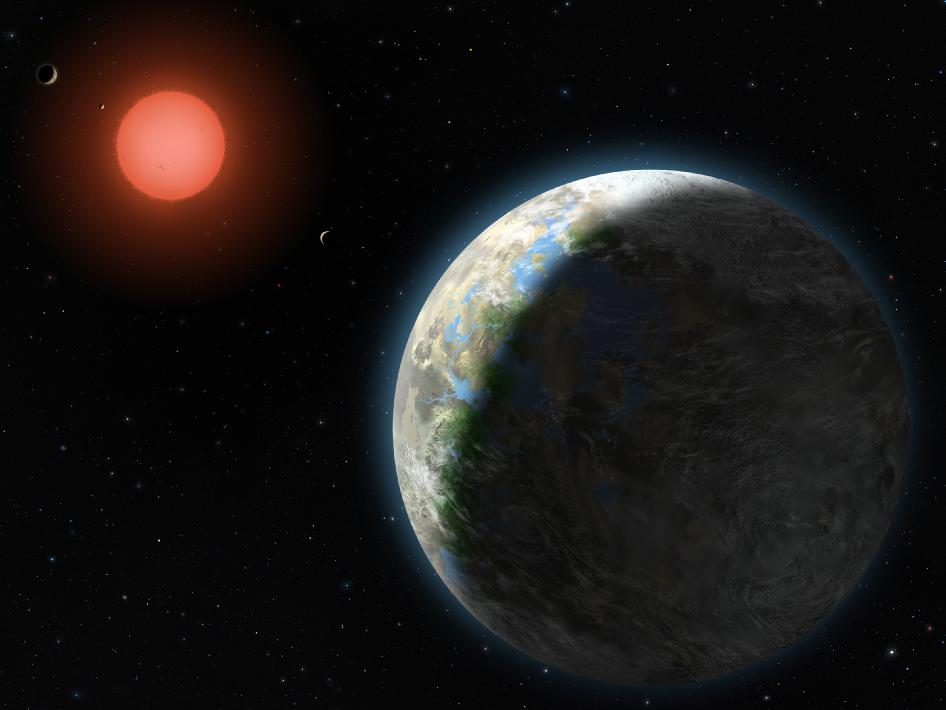

¿Quién sabe lo que en algunos de esos planetas que orbitan la estrella Tau Ceti pudiera estar pasando? Y, luego, dadas las características de su sistema solar y la cercania que parece existir entre alguno de los mundos allí presentes, si algún ser vivo inteligente pudiera contempalr el paisaje al amanecer, no sería extraño que pudiera ser testigo de una escena como la que arriba contemplamos. ¿Es tan bello el Universo! Cualquier escena que podamos imaginar en nuestras mentes… ¡Ahí estará! en alguna parte.

Es cierto que la vida, podría estar cerca de nosotros y que, por una u otra circunstancia que no conocemos, aún no hayamos podido dar con ella. Sin embargo, lo cierto es que podría estar mucho más cerca de lo que podemos pensar y, desde luego, es evidente que el Sol y su familia de planetas y pequeños mundos (que llamamos lunas), son también lugares a tener en para encontrarla aunque, posiblemente, no sea inteligente.

Con certeza, ni sabemos cuentos cientos de miles de millones de estrellas puede haber en nuestra propia Galaxia, la Vía Láctea. Sabemos más o menos la proporción de estrellas que pueden albergar sistemas planetarios y, sólo en nuestro entorno galáctico podrían ser cuarenta mil millones de estrellas las que pudieran estar habilitadas poder albergar la vida en sus planetas.

Estas cifras asombrosas nos llevan a plantear muchas preguntas, tales : ¿Estarán todas esas estrellas prometedoras dándo luz y calor a planetas que tengan presente formas de vida, unas inteligentes y otras no? ¿O sólo lo están algunas? ¿O ninguna a excepción del Sol y su familia. Algunos astronómos dicen que la ciencia ya conoce la respuesta a esas preguntas. Razonan que la Tierra es una clase de planeta ordinario, que contiene materiales también ordinarios que pueden encontrarse por todas las regiones del Universo, ya que, la formación de estrellas y planetas siempre tienen su origen en los mismos materiales y los mismos mecanismos y, en todas las regiones del Universo, por muy alejadas que estén, actúan las mismas fuerzas, las mismas constantes, los mismos ritmos y las mismas energías.

Planetas la Tierra y muy parecidos los hay en nuestra propia Galaxia a miles de millones y, si la vida hizo su aparición en esta paradisíaca variedad de planeta, estos astrónomos se preguntan, ¿por qué no habría pasado lo mismo en otros planetas similares al nuestro? ¿Tiene acaso nuestro planeta algo especial que sólo en él esté presente la vida? La Naturaleza, amigos míos, no hace esa clase de elecciones y su discurrir está regido por leyes inamovibles que, en cualquier circunstancia y lugar, siempre emplea los caminos más “simples” y lógicos para que las cosas resulten como nosotros las podemos contemplar a nuestro alrededor. Y, siendo así (que lo es), nada aconseja a nuestro sentido común creer que estamos sólos en tan vasto Universo.

Un año luz es una unidad de distancia. Equivale aproximadamente a 9,46 × 1012 km (9 460 730 472 580,8 km, para ser más precisos). Es calculada como la longitud que recorre laluz en un año. Más formalmente, un año luz es la distancia que recorrería un fotón en el vacío durante un año juliano (365,25 días de 86 400 s) a la velocidad de la luz (299 792 458 m/s).

Así el año-luz equivales a 9 460 730 472 580,8 km, y, la estrella más cercana a nosotros Próxima Centauri, está situada a unos 4,2 años luz lo que la situada a muchos kilómetros de distancia de nuestro Sistema Solar, así que, hacerles una visita, no parece que, al menos por el momento, nos resultara nada fácil, si tenemos en cuenta nuestra actual tecnología en viajes Espaciales (practicamente inexistente). Hoy por hoy, viajar a las estrellas, es sólo un sueño. En llegar a Alfa Centauri se tardaerían unos 30.000 años.

emilio silvera

Sep

12

¡Dichosa “materia oscura”!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Si en realidad existe… ¿Dónde está esa materia esquiva e invisible que llaman oscura?

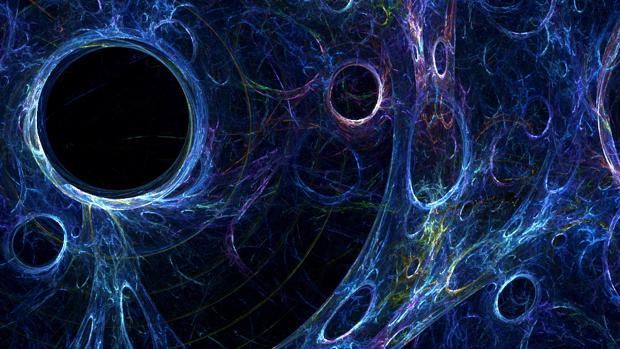

Uno de los mayores misterios a los que se enfrenta la Física es el hecho de que la mayor parte de la materia que existe es oscura. Es decir, un tipo de materia que no interactúa en modo alguno con los fotones, y que, por lo tanto, es totalmente invisible para nuestros ojos y para los telescopios de los astrónomos.

La masa del Universo esta compuesta por un 5% de materia ordinaria, un 23% de materia oscura y un 72% de la energía oscura (eso es lo que nos dicen, sin que dicha afirmación haya sido demostrada, y, tal manera de actuar de la Ciencia, me recuerda a la religión que, es cosa de fe.)

De hecho, los del LHC dicen que están buscando el fotón oscuro y, se podría dar el caso de que dicho “fotón” no aparezca nunca y que lo que creen que es “materia oscura”, finalmente sea otra cosa muy distinta… ¡Sabemos tan poco!

En el CERN disponen el LHC para tratar de encontrar la dichosa materia oscura

Algunas teorías sugieren que, además de a través de la gravedad, las partículas de materia oscura podrían interaccionar con la materia visible por medio de una fuerza desconocida, la fuerza oscura, que podría transmitirse a través de fotones oscuros.

Localizar los fotones oscuros es la misión del experimento NA64 del CERN.

Fuente: Revista mensual electrónica de la Real Sociedad Española de Física.

Sep

12

Conocer mejor a la estrella que nos da la Vida

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

La NASA lanza con éxito la sonda Parker con el objetivo de ‘tocar’ el Sol

Agencias | Redacción

12/08/2018

La misión, que pretende ayudar a esclarecer los misterios que esconde el Sol y que está previsto que llegue en el mes de noviembre, ha dado comienzo con su cuarto intento de lanzamien.

La sonda solar Parker, la primera astronave que transitará por la corona del Sol, fue lanzada hoy con éxito 24 horas después del aplazamiento del despegue desde la base de Cabo Cañaveral (Florida). La misión, que pretende ayudar a esclarecer los misterios que esconde el Sol y que está previsto que llegue en el mes de noviembre.

El cohete Delta IV Heavy de la compañía United Launch Alliance ha despegado a las 03:31 hora local (07:31 GMT) desde la base aérea de Cabo Cañaveral de la NASA con la sonda a bordo.

Pocos minutos después del lanzamiento el cohete se ha desprendido de sus tres propulsores, como estaba programado.

Con unas predicciones meteorológicas favorables del 95 % y tras haber resuelto los problemas que habían hecho cambiar las fechas de lanzamiento dos veces, la NASA reprogramó ayer para este domingo el inicio de esta misión, que considera “histórica”.

La sonda pretende recoger información más cerca del Sol que ninguna otra astronave ha hecho hasta ahora.

Y así puede contribuir a resolver cuestiones como la diferencia de la temperatura de la atmósfera del Sol que está a más de un millón de grados mientras que la propia superficie solar está a 6.000 grados.

Años de investigación

Tras años de investigación, el equipo dio con la manera de que la sonda resista a un calor equivalente a 500 veces lo que experimentamos en la Tierra y realizar, así, observaciones “in situ”.

Se trata de un escudo térmico que soportará temperaturas de 1.400 grados centígrados y mantendrá los instrumentos del interior de la aeronave a temperatura ambiente (30 grados centígrados).

Toda esta parafernalia para un objeto tan pequeño (1)

La sonda, de dimensiones pequeñas (65 kilos y 3 metros de altura), llegará a una distancia de 6 millones de kilómetros del Sol.

Además, la sonda alcanzará los 700.000 kilómetros por hora, la mayor velocidad que hasta ahora ha desarrollado cualquier otra nave construida por el hombre.

Una velocidad que equivale a viajar entre Nueva York y Tokio en un minuto y que permitirá a la sonda alcanzar el Sol en noviembre.

Fuera de la noticia:

Instalar esta pequeña base en Marte… ¡Nos costará media vida!

Por cada kilo que sacamos al Espacio, se necesitan mil kilos de combustible. Estamos muy atrasados en este campo y hay que encontrar otra forma de energía para que sea más fácil enciar material al Espacio. Es un gran problema para el día que comencemos a poblar lunas y planetas exteriores.

Sep

9

Las Galaxias y…¡La Vida!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

“…en alguna pequeña charca caliente, tendrían la oportunidad de hacer el trabajo y organizarse en sistemas vivos…”

Esas palabras de arriba reflejaban los pensamientos de Darwin

Que, dicho sea de paso, en lo que a la vida se refiere, ésta se abre paso en los lugares más estremos e inesperados por muy malas condiciones que allí puedan estar presentes. Así ocurre con los llamaodos extremófilos que, pueden estar, casi en cualquier sitio.

Hasta que supimos que existían otros sistemas planetarios en nuestra Galaxia, ni siquiera se podía considerar esta posibilidad como una prueba de que la vida planetaria fuera algo común en la Vía Láctea. Pero ahora se sabe que más de cien estrellas de nuestra zona de la galaxia tienen planetas que describen órbitas alrededor de ellas. Casi todos los planetas descubiertos hasta ahora son gigantes de gas, como Júpiter y Saturno (como era de esperar, los planetas grandes se descubrieron primero, por ser más fáciles de detectar que los planetas pequeños), sin embargo es difícil no conjeturar que, allí, junto a estos planetas, posiblemente estarán también sus hermanos planetarios más pequeños que, como la Tierra, pudieran tener condiciones para generar la vida en cualquiera de sus millones de formas.

En otros comentarios, ya nos referimos a los elementos más abundantes del Universo: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (CHON). Lee Smolin, de la Universidad de Waterloo, Ontario, ha investigado la relación existente entre, por una parte, las estrellas que convierten unos elementos más sencillos en algo como el CHON y arroja esos materiales al espacio, y, por otra parte, las nubes de gas y polvo que hay en éste, que se contrae para formar nuevas estrellas.

Nuestro hogar dentro del espacio, la Vía Láctea, es una entre los cientos de miles de millones de estructuras similares dispersas por todo el Universo visible, y parece ser una más, con todas las características típicas – de tipo medio en cuanto a tamaño, composición química, etc.- La Vía Láctea tiene forma de disco plano, con alrededor de cien mil años luz de diámetro, y está formada por doscientos mil millones de estrellas que describen órbitas en torno al centro del disco.

El Sol, en realidad, sólo es importante para nosotros al ser el cuerpo central de nuestro Sistema Solar, y con mucho, la estrella más cercana al planeta Tierra y la única que se puede estudiar con todo lujo de detalles. Se clasifica como una estrella G2V: una estrella amarilla con una temperatura efectiva de 5.770 K (tipo espectral G2) y una enana de la secuencia principal (clase de luminosidad V). Los detalles de su composición son sobradamente sabidos por todos y cabe destacar su abundancia de hidrógeno – 71% en masa- y de helio el 27% y elementos más pesados hasta completarlo. Por lo tanto, nuestro Sol no destaca por nada entre esa multitud de de cientos de miles de millones de estrellas.

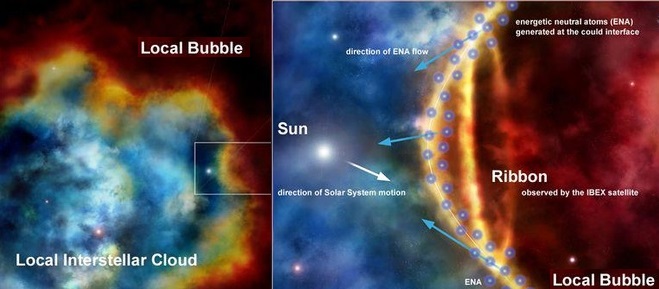

Recorre su órbita a una distancia del centro que viene a ser más o menos dos tercios del diámetro. En el centro de la Galaxia las estrellas forman una protuberancia, de tal modo que desde el exterior daría la sensación de estar viendo un enorme huevo frito, en el que la protuberancia sería la yema. Sin embargo, el modo en que este disco gira revela que todo el material brillante (materia bariónica) que compone la parte visible de la Vía Láctea queda sujeto por el tirón gravitatorio de una materia invisible que no brilla ni emite radiación y que viene a ser más o menos diez veces mayor que la materia visible de la Galaxia y que muchos suponen que está diseminada en un halo situado alrededor de ella, extendiéndose mucho más allá del borde del disco de estrellas brillantes.

Recreación artística del WHIM en la Pared del Escultor

Descubrir qué es realmente esta materia oscura (yo prefiero llamarla -hasta que sepamos que es…si es algo- no luminosa o materia escondida) constituye un tema de crucial interés para los astrónomos, pero no entraremos ahora en eso, ya que, para lo que estamos tratando, no tiene importancia. Muchas galaxias en forma de disco se caracterizan por una especie de serpentinas que se alejan en espiral desde su centro, lo que hace que se les aplique el nombre de galaxias espirales. Es fácil estudiar las pautas que siguen los llamados “brazos espirales”, porque las galaxias se encuentran relativamente cerca unas de otras, si comparamos estas distancias con sus tamaños.

Andrómeda, la galaxia espiral más cercana comparable a la Vía Láctea, se encuentra con respecto a nosotros a una distancia de poco más de dos millones de años luz; parece una gran distancia, pero la galaxia de Andrómeda es tan grande (un poco mayor que la Vía Láctea) que, incluso a esa distancia, vista desde la Tierra cubre un trozo de cielo del tamaño de la Luna, y puede observarse a simple vista en una noche despejada y sin luz lunar, si nos situamos lejos de las ciudades y de otras fuentes de emisión de luz.

NGC 5584 es una bonita galaxia que exhibe orgullosa sus inmensos criaderos de estrellas en los brazos espirales que azulean el contorno y que, con mas de 50 mil años-luz de diámetro. Se encuentra a 72 millones de años-luz de distancia, en dirección de la constelación de Virgo.

Los brazos espirales, que son una característica tan llamativa en galaxias como la nuestra, son visibles porque están bordeados por estrellas calientes de gran masa que relucen con mucho brillo. Esto significa que también son estrellas jóvenes, ya que no hay estrellas viejas que tengan gran cantidad de masa.

No hay misterio alguno en cuanto al modo en que mantienen esa forma espiral. Se debe exclusivamente a un fenómeno de retroalimentación. c Las nubes gigantescas a partir de las cuales se forman las estrellas pueden contener hasta un millón de veces la masa del Sol cuando empieza a contraerse gravitatoriamente para formar estrellas. Cada nube que se contrae produce, no una sola estrella de gran tamaño, sino todo un conglomerado de estrellas, así como muchas estrellas menores. Cuando las estrellas brillantes emiten luz, la energía de esta luz estelar (especialmente en la parte ultravioleta del espectro) forma una burbuja dentro de la nube, y tiende a frenar la formación de más estrellas. Sin embargo, una vez que las estrellas de gran masa han recorrido sus ciclos vitales y han explotado, sembrando además el material interestelar con elementos de distintos tipos, la onda expansiva ejerce presión sobre las nubes interestelares cercanas y hace que éstas comiencen a contraerse.

Las ondas procedentes de distintas supernovas, al entrecruzarse unas con otras, actúan mutuamente para barrer el material interestelar y formar nuevas nubes de gas y polvo que se contraen produciendo más estrellas y supernovas, en un ejemplo clásico de interacción que se mantiene por sí sola en la que intervienen una absorción de energía (procedentes de las supernovas) y una retroalimentación.

Si la nube es demasiado densa, su parte interna se contraerá gravitatoriamente de manera rápida, formando unas pocas estrellas grandes que recorren sus ciclos vitales rápidamente y revientan la nube en pedazos antes de que puedan formarse muchas estrellas. Esto significa que la generación siguiente de estrellas nace de una nube más delgada, porque ha habido pocas supernovas que barrieran material formando pedazos densos. Si la nube es tan delgada que su densidad queda por debajo de la densidad óptima, nacerán muchas estrellas, y habrá gran cantidad de explosiones supernovas, lo cual producirá gran número de ondas de choque que barrerán el material interestelar, acumulándolo en nubes más densas.

De esta manera, por ambas partes, las retroalimentaciones operan para mantener un equilibrio aproximadamente constante entre la densidad de las nubes y el número de supernovas (y estrellas de tipo Sol) que se producen en cada generación. La propia pauta espiral resulta del hecho de que la galaxia realiza movimiento de rotación y está sometida al tirón gravitatorio que crea la fuerza de marea proveniente de esa materia no luminosa.

Con la gentil autorización de NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

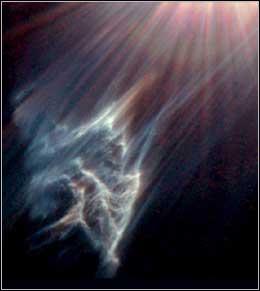

¿Existen los espíritus? Esta toma del telescopio Hubble casi lo sugiere. Muestra una nube de materia interestelar con el nombre de IC 349, que es inundado con radiación, por la joven estrella Merope, en las Pléyades, y es incitada a brillar. La enorme radiación de la estrella, prontamente dispersará a esta nube y la destruirá. Las Pléyades son conocidas como incubadoras de muchas nuevas estrellas masivas, que en su estado “juvenil” emiten enormes cantidades de irradiación.

Claro que, la materia interestelar es variada. Existen nubes de gas y polvo fríos, que son ricas en interesantes moléculas y se llaman nubes moleculares gigantes; a partir de estas nubes se forman nuevas estrellas (y planetas). Hay nubes de lo que consideraríamos gas “normal”, formadas por átomos y moléculas de sustancias tales como el hidrógeno, y quizá tan caliente como una habitación cerrada durante toda la noche y con la temperatura de dos cuerpos dormidos y emitiendo calor. Además, hay regiones que se han calentado hasta temperaturas extremas mediante la energía procedente de explosiones estelares, de tal modo que los electrones han sido arrancados de sus átomos para formar un plasma cargado de electricidad.

También existe una amplia variedad de densidades dentro del medio interestelar. En la modalidad más ligera, la materia que está entre las estrellas es tan escasa que sólo hay un átomo por cada mil centímetros cúbicos de espacio: en la modalidad más densa, las nubes que están a punto de producir nuevas estrellas y nuevos planetas contienen un millón de átomos por centímetro cúbico. Sin embargo, esto es algo muy diluido si se compara con el aire que respiramos, donde cada centímetro cúbico contiene más de diez trillones de moléculas, pero incluso una diferencia de mil millones de veces en densidad sigue siendo un contraste espectacular.

La cuestión es que, unos pocos investigadores destacaron allá por 1.990 en que todos estos aspectos –composición, temperatura y densidad- en el medio interestelar dista mucho de ser uniforme. Por decirlo de otra manera más firme, no está en equilibrio, y parece que lo que lo mantiene lejos del equilibrio son unos pocos de procesos asociados con la generación de las pautas espirales.

Esto significa que la Vía Láctea (como otras galaxias espirales) es una zona de reducción de la entropía. Es un sistema auto-organizador al que mantienen lejos del equilibrio, por una parte, un flujo de energía que atraviesa el sistema y, por otra, como ya se va viendo, la retroalimentación. En este sentido, nuestra Galaxia supera el test de Lovelock para la vida, y además prestigiosos astrofísicos han argumentado que las galaxias deben ser consideradas como sistemas vivos.

Creo que llevan toda la razón.

emilio silvera

Totales: 75.438.158

Totales: 75.438.158 Conectados: 65

Conectados: 65