Ago

31

Maravillas del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

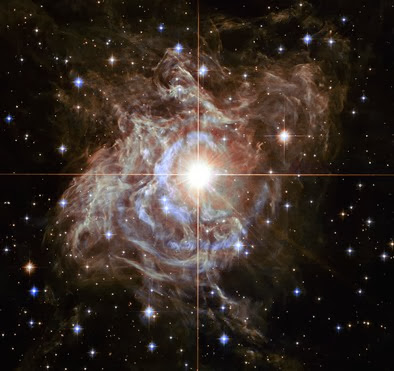

“En el centro hay una de las estrellas más importantes del firmamento. Esto es en parte porque, por coincidencia, está rodeada por una nebulosa de reflexión deslumbrante. La pulsante RS Puppis, la estrella más brillante del centro de imagen, es diez veces más masiva que el Sol y, de media, 15.000 veces más luminosa. RS Pup es una estrella variable de tipo cefeida, una clase de estrellas con una brillantez que se utiliza para estimar las distancias a las galaxias cercanas, uno de los primeros pasos para establecer la escala de distancias cósmicas. Como RS Pup pulsa durante un periodo de unos 40 días, los cambios regulares del brillo también se observan a lo largo de la nebulosa retrasados en el tiempo, es decir, en un eco de luz. Mediante las mediciones de este retraso y del tamaño angular de la nebulosa, la conocida velocidad de la luz permite a los astrónomos determinar geométricamente la distancia de RS Pup en 6.500 años luz, con un error notablemente pequeño de unos 90 años luz. La distancia medida por eco, una impresionante hito de la astronomía estelar, también permite establecer con más precisión el verdadero brillo de RS Pup y, por extensión, de otras estrellas cefeidas, mejorando así el conocimiento de las distancias en que se encuentran las galaxias más allá de la Vía Láctea.

La fotografía fue tomada por el Telescopio Espacial Hubble.”

“RS Puppis es una variable cefeida de tipo espectral medio F8Iab. Su brillo oscila entre magnitud aparente +6,52 y +7,67 con un período de 41,39 días.2 Es la única cefeida que se encuentra rodeada por una gran nebulosa, formada por gas y polvo muy fino que refleja parte de la luz emitida por la estrella.

Tiene una temperatura efectiva de 4820 K y una masa 10,3 veces mayor que la masa solar.3 Su radio es entre 174 y 198 veces más grande que el del Sol, lo que equivale a unas 0,9 UA. Presenta un contenido metálico superior al solar, siendo su índice de metalicidad [Fe/H] = +0,17.4 También muestra enriquecimiento en europio, azufre y lantano, siendo la abundancia relativa de este último elemento más del doble que en el Sol. Cabe destacar el elevado nivel de nitrógeno en su superficie ([N/H] = +0,73)”

Ago

29

Investigando el Cosmos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

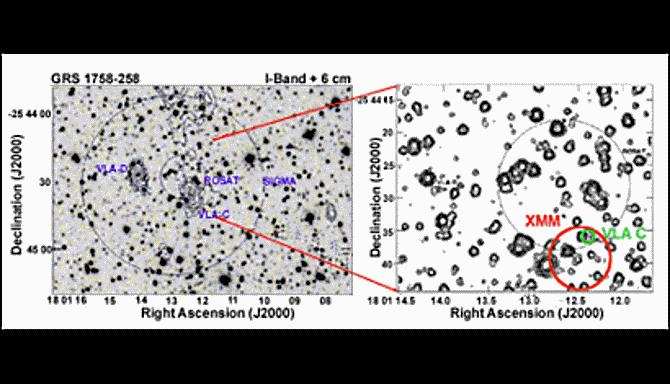

Microcuasar GRS 1758-258

Investigadores del grupo Fuentes de Alta Energía de la Galaxia de la UJA han utilizado el GTC, para estudiar el microcuásar GRS 1758-258. Se cree que en su interior hay un agujero negro, relativamente pequeño en escalas astronómicas, que está engullendo la materia de una estrella que gira a su alrededor, poniendo en juego energías enormes y emitiendo grandes cantidades de radiación en distintas frecuencias.

También se han descubiertos agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias-

Se trata de una estrella más o menos el doble de grande y pesada que nuestro Sol, y más caliente, que gira alrededor del agujero negro muy rápido: danzan uno alrededor del otro dando una vuelta en solo un día, explica el catedrático de Astrofísica de la UJA Josep Martí. Los datos se publicarán en Astronomy and Astrophysics

Fuente: Revista mensual electrónica de la Real Sociedad Española de Física.

Ago

29

¡La Luna! Esa compañera inseparable

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

La Luna es nuestra compañera en el espacio, Viaja junto a nosotros alrededor del Sol y es el más próximo de todos los cuerpos astronómicos naturales. No es de extrañar que tendamos de manera instintiva a concederle importancia y a considerarla como algo nuestro. Desde tiempos inmomoriales, nuestros ancestros, le concedieron a la Luna unos poderes mágicos sobre cosechas, embarazos…y otras cuestiones como las mareas entre ellas.

Hsi y Ho, dos astrólogos de la antigua China, no tuvieron tanta suerte como Einstein (gracias a un eclipse de Sol, pudo ver confirmada su teoría de la relatividad General). Su ignorancia les costó la vida a ambos por no predecir el eclipse total de Sol que se produjo en el año 2137 a. C., lo que causó las iras del emperador Tshung-Kong, que ordenó ejecutarlos.

Está claro que la Luna, ese plateado espejo que refleja nuestro mundo por las noches, le ha brindado a la ciencia la oportunidad de descifrar numerosos enigmas cada vez que oculta al Sol durante un eclipse. Si se analiza en detalle la historia podría comprobarse que la Luna se ha convertido en una maravillosa herramienta para los Astrónomos, que han sacado tanto partido científico de ella como belleza han podido percibir sus afortunados observadores.

¿Quién no ha representado alguna vez esta bonita escena? Con un testigo tan especial, el momento se hace sublime. Siempre hemos tenido símbolos de la Naturaleza que nos han acompañado en nuestras diferentes actividades. Como por ejemplo, la estrella Polar para los antiguos marinos.

La Luna es el astro más observado. En la antigüedad y hasta mediados del siglo XX, los principales astrónomos y los principales Observatorios centraron en ella una gran parte de sus observaciones e investigaciones de primera línea. Bien es cierto que, al ser tan conocida, salvo algunos proyectos específicos, en la actualidad ha quedado un poco relegada y, la verdad es, que aún le quedan cosas por decir.

Hace más de 40 años que el mundo, asombrado, contempló esta imagen

Allá por al año 1969, el hombre puso sus pies sobre la superficie lunar y pareció culminar una etapa de las exploraciones y, así, practicamente todo el mundo (pasados aquellos primeros momentos de excitación colectiva) empezó a olvidarse de ella. ¿Alguien podría pensar que quedara algo por descubrir en ese polvoriento satélite de apariencia inerte?

La respuesta llegó en 1996 gracias a la sonda Clementine de la NASA, cuyas fotografías dieron un inusitado vuelco a nuestra concepción lunar. La nave aportó pruebas de que en el cráter Aitkin, que se halla en el polo sur de la Luna, existe hielo. Esto es, que en el lugar más árido que se conoce del Sistema Solar hay agua. Aquello lo cambió todo y comenzaron a salir carpetas archivadas y llenas de polvo para retomar algunos proyectos olvidados.

Es verdaderamente sorprendente que, en la Luna, pueda haber agua. Tal hallazgo supone una buena baza para los futuros proyectos de la Base Lunar. No es despreciable la idea de poder en la Luna un Gran Complejo Espacial, con Base de lanzamientos de Naves hacia otros mundos con el enorme ahorro en el coste que eso supondría, o, Laboratorios que podrían investigar en el vacío del espacio, o, Telescopios libres de contaminación que, al igual que el Hubble pudiera llegar a todos los rincones del Universo pero, con menor mantenimiento y, el que necesitara sería más cómodo y menos costoso.

Hace unos días se publicó el hallazgo del agua en la Luna

Entre los muchos enigmas que aún rodean a nuestra compañera Luna. De hecho, la Astronomía tiene pendiente allí otro de sus grandes enigmas, como es la naturaleza de los fenómenos transitorios lunares, que se denominan habitualmente con la abreviatura TLP, correspondiente a la desripción inglesatransient lunar phenomenon. Consite en repentinos cambios de brillo en la superficie o en llamaradas, y se cree que están causados fundamentalmente por erupciones internas que se producen de forma esporádica, en especial en algunos cráteres. No todos están de acuerdo con este dictamen pero, la verdad es que se han producido suficientes testimonios de TPL como para dudar de ello, y, aunque exista la Incertidumbre de la verdadera causa…Ahí están.

Luces misteriosas aparecen en algunos cráteres de la Luna de manera inexplicable y, han sido observados con cierta frecuencia pero nunca se ha podido dar una explicación científica a los mismos. Lo cierto es que, en la Luna como en otros cuerpos celestes que nos circundan, se producen extrañas transiciones que nos son desconocidas y de cuyos orígenes quisiéramos saber.

En el verano de 1178, varios monjes observaron desde la Catedral de Canterbury un espectáculo increíble: La Luna, que estaba en fase creciente, comenzó a arder en su borde, que escupió varias llamaradas y chispar enormes. Con toda probabilidad vieron las nubes igneas de polvo y roca desprendidas por el impacto de un gigantesco meteorito en la cara oculta, desde la que asomó el resplandor producido por la colisión.

Se ha sugerido que el impacto de 1178 formó el cráter Giordano Bruno, pero de lo que no cabe duda es de que la aparentemente mortecina quietud lunar se rompe de forma ocasional por suscesos como éste. Y, aunque el caso más famoso se ha centrado en aquellos monjes de la Catedral de Canterbury, la verdad es que, también encontramos entre los testigos a famosos astrónomos como el mismísimo Herschel, descubridor de Urano, que en 1783 creyó ver un repentino destello rojizo en el hemisferio no iluminado de la Luna. Los resplandores rojizos constituyen el aspecto más llamativo de la mayoría de las observaciones de este tipo de fenómenos.

Los sentidos nos pueden confundir pero, ¡cuándo el río suena!

Muchos son los que se han recogido sobre este tipo de fenómenos en la Luna, y, su diversidad y abundancia, nos lleva a pensar que, fenómenos hay, lo que hace falta es que despejémos las incognitas y podamos dar con los diversos orígenes de los mismos. El fogonazo del Cráter Alphonsus observado por Kozyrev en 1958 es uno de esos extraños fenómenos.

El artífice del espectáculo de las Leónidas es el cometa Temple- Tuttle, descubierto en 1865. La corriente de corpúsculos que este objeto celeste va dejando en el espacio al describir su órbita es atravesada todos los años por la Tierra en torno al 16-17 de noviembre, pero cada treinta y tres años el cometa se adentra en la partem interior del Sistema Solar y alcanza su perihelio, lo que da lugar a extraordinarias tormentas de “estrellas fugaces”, como las que se observaron en 1966 y 1999.

Merced a los escasos 384 000 Kilómetros de distancia que separan la Tierra de la Luna, puede considerarse que ambas viajan juntas por el espacio y, por tanto, atraviesan al mismo tiempo las corrientes meteóricas que dejan el Tempel-Tuttle y otros cometas. Era evidente que el mes de noviembre de 1999 se presentaba como una magnifica ocasión para analizar la incidencia de las Leónidas en la Luna, de esta forma, se han conseguido detectar, por primera vez los destellos luminosos causados por los impactos y fragmentos del Cometa sobre la superficie lunar. El Estudio fue realizado por: El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Centro Hispano-Alemán de Calar Alto (Almería), en colaboración con la Universidad de Monterrey (México).

Muchos son los instrumentos con los que podemos contar para realizar toda clase de observaciones del cielo profundo, y, la Luna, al estar más cerca y casi a nuestro lado (384 000 Km de distancia en el espacio…es bien poca cosa), nos abre la posibilidad de conocerla mejor.

El papel desempeñado por las colisiones meteóricas en la evolución de la Tierra y la Luna no ha dejado de sorprender a los científicos desde hace tres décadas, pero la teória más fascinante es la que ha obtenido una mayoritaria aceptación relativamente reciente tras décadas de discusión: El origen de la Luna es la consecuencia de una de las mayores catátrofes cósmicas ocurridas en el Sistema Solar, al chocar contra la Tierra un planetoide de varios miles de kilómetros de diámetro. Esa colisión, se cree que se produjo hace unos 4.500 millones de años, poco después de la formación de nuestro planeta, y el planetoide intruso, mezclado con la enorme masa de materiales que arranco del manto terrestre a causa del impacto, acabó transformándose en la Luna con el paso del Tiempo. La coincidencia de la composición lunar con los materiales pesentes en las capas exteriores de la Tierra concuerda con esa teoría, que es la mejor asentada en la actualidad acerca del nacimiento de la Luna.

Con certeza no podemos saber si en realidad ocurrió así. Sin embargo, es lo cierto que de haber sucedido de esa manera, aquél drámatico Caos en la joven Tierra, nos proporcionó una bonita compañera de viaje que nos acompañó y fue testigo callado de todas esas Civilizaciones perdidas de la Antigüedad.

Es bien conocida la interacción gravitatoria que la Luna intercambia con la Tierra y los fenómenos mareales que esa fuerza produce, y, de la misma manera, se cree que otros fenómenos también son producto de la proximidad del satélite de la Tierra que, los Humanos, desde tiempo inmemoriales, ha utilizado para muchas de sus de su actividades de todo tipo, atribuyéndo a sus rayos de plata unos poderes que no siempre serían beneficiosos.

Escapar del planeta Tierra, es difícil, costoso y peligroso. Sin embargo, de la Luna sería barato y fácil

El diámetro de la Luna es de 3 476 Km y su masa de 7,348 x 1022 Kg, su volumen es un 0,12% del de la Tierra, y, su velocidad de escape es de 0,02 Km/s, mientras que conseguir que una nave escape de la fuerza de Gravedad terrestre, nos hace tener que vencerla mediante una velocidad de 11 Km/s, con lo cual, las ventajas de una Base lunar serían enormes.

Mucho más podríamos estar hablando sobre la Luna y sus enigmas. Muchos de los datos que aquí han sido reseñados se tomaron del libro de Vicente Aupi: Los Enigmas del Cosmos. Otros, han sido rescatados de la Biblioteca, sección del espacio, y, algunos…de mi archivo mental.

Un saludo amigos.

emilio silvera

Ago

25

La Gravedad…Esa fuerza misteriosa.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Dos nuevos estudios realizados por investigadores de Australia, Austria y Alemania han puesto en entredicho la en la que entendemos la física de la gravedad. Los descubrimientos, publicados en las revistas Astrophysical Journal y Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se basan en observaciones de galaxias enanas satélite o galaxias más pequeñas que se encuentran en el extrarradio de la gran galaxia espiral que es la Vía Láctea.

La Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea

La Ley de la gravitación universal de Newton, publicada en 1687, sirve explicar cómo actúa la gravedad en la Tierra, por ejemplo por qué cae una manzana de un árbol. El profesor Pavel Kroupa del Instituto de Astronomía Argelander de la Universidad de Bonn (Alemania) explicó que «a pesar de que su ley describe los efectos cotidianos de la gravedad en la Tierra, las cosas que podemos ver y medir, cabe la posibilidad de que no hayamos sido capaces de comprender en absoluto las leyes físicas que rigen realmente la fuerza de la gravedad».

La ley de Newton ha sido puesta en entredicho por distintos cosmólogos modernos, los cuales han redactado teorías contradictorias sobre la gravitación que intentan explicar la gran cantidad de discrepancias que se dan las mediciones reales de los sucesos astronómicos y las predicciones basadas en los modelos teóricos. La idea de que la «materia oscura» pueda ser la responsable de estas discrepancias ha ganado muchos adeptos durante los últimos . No obstante, no existen pruebas concluyentes de su existencia.

En investigación, el profesor Kroupa y varios colegas examinaron «galaxias enanas satélite», cientos de las cuales deberían existir en la cercanía de las principales galaxias, incluida la Vía Láctea, según indican los modelos teóricos. Se cree que algunas de estas galaxias menores contienen tan sólo unos pocos millares de estrellas (se estima que la Vía Láctea, por ejemplo, contiene más de 200.000 millones de estrellas).

No obstante, a día de hoy sólo se ha logrado detectar treinta de estas galaxias alrededor de la Vía Láctea. Esta situación se atribuye al hecho de que, al contener tan pocas estrellas, su luz es demasiado débil como para que podamos observarlas una distancia tan lejana. Lo cierto es que este estudio tan detallado ha deparado resultados sorprendentes.

«En primer lugar, hay algo extraño en su distribución», indicó el profesor Kroupa. «Estas galaxias satélite deberían estar distribuidas uniformemente alrededor de su galaxia madre, no es el caso.»

Los investigadores descubrieron que la totalidad de los satélites clásicos de la Vía Láctea (las once galaxias enanas más brillantes) están situados prácticamente en un mismo plano que dibuja una especie de disco. También observaron que la mayoría de estas once galaxias rotan en la misma dirección en su movimiento circular alrededor de la Vía Láctea, de muy similar a como lo hacen los planetas alrededor del Sol.

Grupo Local de Galaxias

La explicación de los físicos a estos fenómenos es que los satélites debieron surgir de una colisión galaxias más jóvenes. «Los fragmentos resultantes de un acontecimiento así pueden formar galaxias enanas en rotación», explicó el Dr. Manuel Metz, también del Instituto de Astronomía Argelander. Éste añadió que «los cálculos teóricos nos indican la imposibilidad de que los satélites creados contengan materia oscura».

Estos cálculos contradicen otras observaciones del equipo. «Las estrellas contenidas en los satélites que hemos observado se mueven a mucha más velocidad que la predicha por la Ley de la gravitación universal. Si se aplica la física clásica, esto sólo atribuirse a la presencia de materia oscura», aseveró el Dr. Metz.

Este enigma nos indica que quizás se hayan interpretado de incorrecta algunos de los principios fundamentales de la física. «La única solución posible sería desechar la Ley de la gravitación de Newton», indicó el profesor Kroupa. «Probablemente habitemos un universo no Newtoniano. De ser cierto, nuestras observaciones podrían tener explicación sin necesidad de recurrir a la materia oscura.»

Universo sin la materia oscura

Hasta , la Ley de la gravitación de Newton sólo ha sido modificada en tres ocasiones: incluir los efectos de las grandes velocidades (la teoría especial de la relatividad), la proximidad de grandes masas (la teoría general de la relatividad) y las escalas subatómicas (la mecánica cuántica). Ahora, las graves inconsistencias reveladas por los obtenidos sobre las galaxias satélite respaldan la idea de que hay que adoptar una «dinámica newtoniana modificada» (MOND) para el espacio.

![Galaxia espiral UGC 2885. (Foto: Zagursky & McGaugh) [Img #1748]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_1748.jpg)

Según un nuevo análisis, unos datos recientes sobre galaxias ricas en gas coinciden exactamente con la predicción hecha por una teoría conocida como MOND, la cual constituye una modificación de la gravedad con respecto a los planteamientos teóricos más aceptados.

predicción, la última de varias hechas a la luz de esta teoría y que han tenido acierto, despierta nuevas dudas sobre la precisión del modelo cosmológico hoy vigente del universo.

La teoría MOND, propuesta en 1981, modifica la segunda ley de la dinámica de Newton para que con ella se pueda explicar la rotación a velocidad uniforme de las galaxias, que contradice las predicciones newtonianas que afirman que la velocidad de los objetos separados del centro será menor.

Los nuevos descubrimientos poseen implicaciones de gran calado para la física fundamental y para las teorías sobre el Universo. Según el astrofísico Bob Sanders de la Universidad de Groningen (Países Bajos), «los autores de artículo aportan argumentos contundentes. Sus resultados coinciden plenamente con lo predicho por la dinámica newtoniana modificada, pero completamente contrarios a la hipótesis de la materia oscura. No es normal encontrarse con observaciones tan concluyentes.»

Claro que, todos estos nuevos derroteros y atisbos de teorías (hay algunas más circulando por ahí), no son más que demostraciones de la insatisfacción que algunos sienten al comprender que…, ¡falta algo! y, yo personalmente en mi modestia y con humildad, me decanto por el simple hecho de que aún, no conocemos a fondo eso que llamamos Gravitación que debe ser mucho más amplia de lo que nos dijo Einstein y, no me extrañaría que, incluso eso que llamamos “materia oscura” no sea otra cosa que un continuo de esa Gravedad, es decir, la desconocida y que, al ser ignorantes de su existencia, nos hemos inventado “la materia oscura” que nos cuadren los números.

Para más información, consulte:

Instituto Argelander de Astronomía:

http://www.astro.uni-bonn.de

Astrophysical Journal:

http://www.iop.org/EJ/journal/apj

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society:

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0035-8711

Jul

4

La grasa del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (9)

Comments (9)

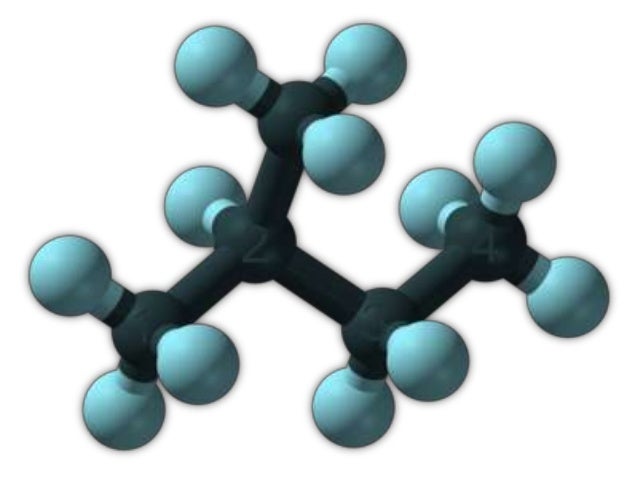

¿Está el espacio lleno de grasa?

Astrónomos han estimado la cantidad total de cadenas de carbono presentes en el espacio interestelar de la Vía Láctea

El 88 por ciento del espacio interlestelar, la región situada entre las estrellas, está compuesto de átomos de hidrógeno. El 10 por ciento está hecho de helio, y el restante dos por ciento de carbono y oxígeno, así como de otros elementos en menor proporción. La composición de esta sopa permite que se formen moléculas de etanol, agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco. Eso sí, su concentración es extraordinariamente baja, así que en realidad no podríamos recoger estas moléculas. Pero, ¿en qué proporción están? ¿Cómo de abundantes son los ingredientes que pueden ser cruciales en la aparición de la vida?

Un estudio recientemente publicado en «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» ha concluido que una gran parte de uno de estos elementos químicos presentes en el espacio interestelar, el carbono, está en forma de moléculas de grasa.

Los investigadores, encabezados por Gunay Banihan, investigador en la Universidad de Turquía, trataron de estimar el contenido de hidrocarburos en el polvo interestelar.

Actualmente, se considera que la mitad del carbono del espacio interestelar está en forma pura, mientras que la otra mitad está en cadenas abiertas (alifáticas) o aromáticas (cerradas, en forma de anillos). Pero se desconoce en qué proporción dichas cadenas tienen una forma u otra.

Los investigadores trataron de crear un polvo con las mismas propiedades del polvo interestelar en el laboratorio. Para ello, recrearon su proceso de formación y sometieron estas moléculas al vacío y a las bajas temperaturas del espacio.

«Combinando nuestros resultados en el laboratorio con las mediciones de observatorios astronómicos, pudimos analizar la cantidad de carbono alifático entre nosotros y las estrellas», ha dicho en Universetoday.com Tim Schmidt, coautor del estudio e investigador en la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia).

A través de estas aproximaciones, los investigadores concluyeron que hay 100 átomos de carbono en forma de grasa por cada millón de átomos de hidrógeno. En la Vía Láctea, eso significaría que hay 10.000 millones de billones de billones de toneladas de grasa.

«¡Esta grasa espacial no es como la que te puedes untar en una tostada! Está sucia, es probablemente tóxica y solo se forma en el espacio interestelar (y en nuestro laboratorio)», ha dicho Schmidt. «Lo que realmente llama la atención es que el material orgánico de este tipo –que luego se incorpora en los sistemas planetarios– sea tan abundante».

A continuación, los investigadores tratarán de estimar la cantidad de carbono aromático, en forma de anillos, que puede existir en el espacio interestelar. En última instancia, estos cálculos permitirán saber cuántos de estos elementos están disponibles en nuestra galaxia y qué implicaciones puede tener esto en la aparición de vida.

Totales: 75.428.372

Totales: 75.428.372 Conectados: 129

Conectados: 129