Astronomía: Reportaje en El Español

IMPRESIÓN NO PERMITIDA - TEXTO SUJETO A DERECHOS DE AUTOR

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

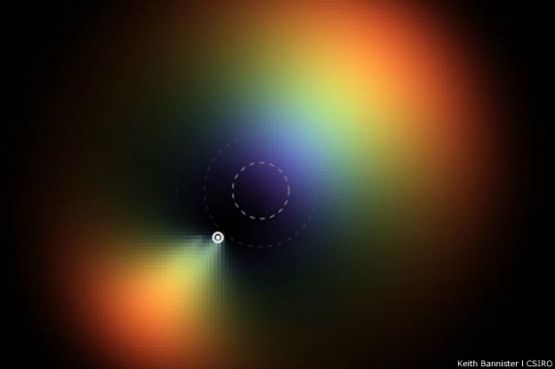

Reconstrucción de la supernova ASASSN15lh, vista desde un exoplaneta que estuviera a 10.000 años luz de la estrella. / Wayne Rosing

El 14 de junio de 2015, dos telescopios en Cerro Tololo (Chile) detectaron una potente fuente de luz en el cielo nocturno. Estos instrumentos pertenecen al Censo Automatizado de Supernovas de Cielo Completo (ASAS-SN), un proyecto liderado por EE UU que cartografía toda la bóveda celeste cada pocos días en busca de nuevos fenómenos astronómicos. Desde aquella noche, multitud de telescopios terrestres y espaciales se han lanzado a la carrera por observar ese mismo destello, pues, según los primeros análisis, y para sorpresa de los astrónomos, se trata de la explosión estelar más potente jamás registrada.

El equipo internacional de ASAS-SN explica hoy en un estudio publicado por Science todo lo que ha podido averiguar sobre esta enigmática supernova, bautizada como ASASSN15lh. Lo primero que les ha sorprendido es que no se parece a ninguna de las más de 200 supernovas que han descubierto desde 2014. Es dos veces más brillante que cualquier otra explosión estelar registrada y 20 veces más luminosa que todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. De hecho, este monstruo es tan raro, tan inclasificable, que sus descubridores aún no pueden explicar cómo puede liberar tanta energía sin violar leyes fundamentales de la física.

Tras las primeras observaciones, el astrónomo José Prieto, que trabaja en el Instituto Milenio de Astrofísica y la Universidad Diego Portales de Chile y es miembro del equipo de ASAS-SN, fue el primero en proponer una explicación. “Pensé que una posibilidad es que fuera una supernova superluminosa, una clase de objetos muy poco frecuentes”, explica. Estas supernovas se descubrieron hace apenas dos décadas y aún no está claro qué tipo de estrellas las producen cuando implosionan al final de sus vidas.

El equipo utilizó sus propios instrumentos y otros telescopios para averiguar la composición química y la lejanía de la estrella. Los resultados han confirmado la corazonada de Prieto e indican que está a 3.800 millones de años luz, es decir, el destello captado el 14 de junio tuvo lugar cuando todos los terrícolas eran simples microbios.

Hasta ahora, los astrónomos creían que estas supernovas las producen estrellas que, al explotar, forman en su núcleo una estrella de neutrones que gira sobre sí misma tan rápido que crea un potente campo magnético. Se las conoce como magnetares. Tras el derrumbe de sus capas más externas, estas caen hacia el núcleo y salen despedidas formando una supernova. Si a eso se le suma la energía del campo magnético en el núcleo, el resultado es uno de los mayores estallidos de energía que puedan observarse en el universo.

Pero la supernova recién descubierta es más potente incluso que el mayor magnetar que pueda concebirse. “La energía que ha radiado hasta ahora es tan grande que quiebra este modelo, el magnetar tendría que rotar demasiado rápido y no se sostendría, se rompería, por así decirlo”, explica Prieto. Así las cosas, un humilde Subo Dong, autor principal del estudio, reconoce: “La respuesta sincera es que no sabemos de dónde viene la energía de ASASSN15lh”.

Aunque no es visible a simple vista debido a su lejanía, la supernova sigue brillando, no se sabe hasta cuándo. Sus descubridores planean usar ahora el telescopio espacial Hubble para intentar desvelar su secreto.

Fuente: El Pais

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

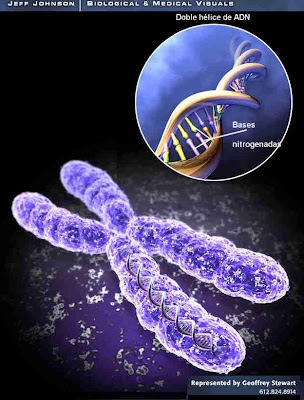

El telescopio Compact Array de CSIRO, en Australia, se muestra aquí bajo las luces nocturnas dela Vía Láctea. Con la ayuda de este telescopio gigante, el astrónomo australiano Keith Bannister se ponía a escudriñar todas las noches una fuente electromagnética de la constelación de Sagitario. Buscaba algo en la Vía Láctea que fuera como un lente transparente y distorsionara lo que estaba detrás. Y así terminó encontrando una gigantesca estructura invisible, cuya existencia sólo se había insinuado en contadas ocasiones y por accidente. Un ente transparente que flota en nuestra galaxia y que podría ser la clave para resolver uno de los grandes misterios del Universo.

Esta es una ilustración de la materia transparente encontrada por los científicos australianos.

Hay veces en las que nos cuentan cosas y hechos de los que nunca hemos tenido noticias y, resultan del máximo interés. Nuestra curiosidad nos llama a desentrañar los misterios y secretos que, tanto a nuestro alrededor, como en las regiones más lejanas del Universo, puedan haber ocurrido, puedan estar sucediendo ahora, o, en el futuro pudieran tener lugar, ya que, de alguna manera, todas ellas tienen que ver con nosotros que, al fin y al cabo, somos parte de la Naturaleza, del Universo y, lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá… ¡Nos importa!

El Cinturón de Gould es un sector del Brazo de Orión. El Brazo de Orión es la primera gran estructura a la que pertenecemos; grande en sentido galáctico. Es un larguísimo arco estelar de 10.000 años-luz de longitud y 3.500 de ancho. Mucho más del 99% de lo que ven nuestros ojos a simple vista, en una noche normal, está aquí. Muchas personas de ciudad vivirán y morirán sin ver en persona nada más allá del Brazo de Orión.

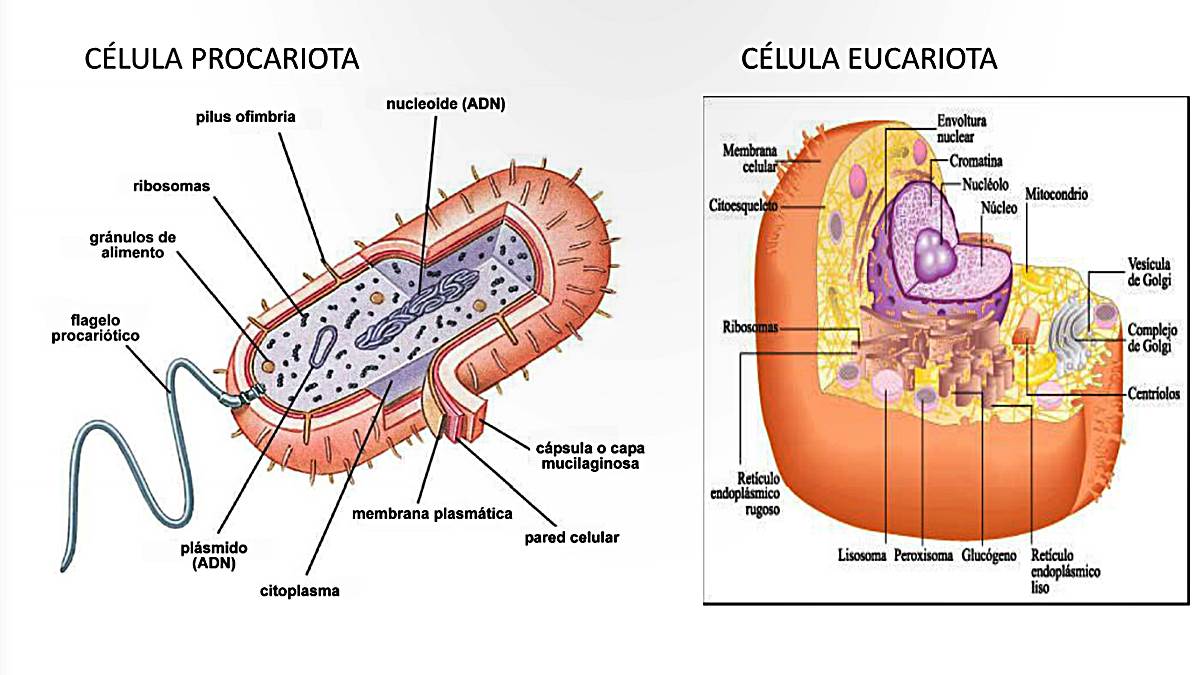

Se ha discutido, argumentado y teorizado sobre la vida durante siglos, quizás milenios. Lo que conocemos como vida es ni más ni menos que una estructura formada de átomos que se han organizado y que lograron crear mecanismos que les permiten mantener esa organización. Decir que los átomos “se han organizado” es una locura. En el mundo material no hay nada más básico que un átomo, y algo tan básico no es capaz de hacer algo tan complejo como “organizarse”.

¿O sí?

Una célula es un sistema muy complejo (célula animal)

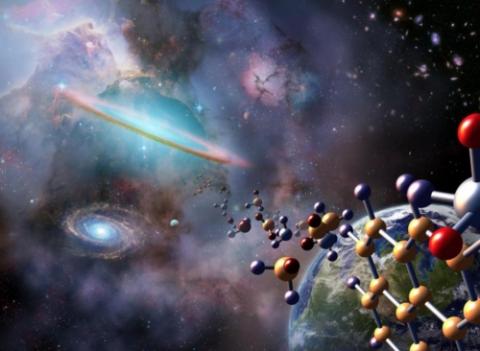

La realidad es que sí. Los átomos, en cumplimiento de leyes físicas simples, se organizan en estructuras. La más sencilla es una molécula, que puede estar formada por algunos átomos, pero se llega a estructuras bastante complejas y ordenadas, como los cristales y fibras

naturales y maravillosas formas como las buckyballs.  Buckyballs es el nombre coloquial utilizado para describir un fullereno. Los avances logrados por la Humanidad, son tan grandes que, estando a nuestro alrededor, no somos conscientes de su verdadero alcance.

Buckyballs es el nombre coloquial utilizado para describir un fullereno. Los avances logrados por la Humanidad, son tan grandes que, estando a nuestro alrededor, no somos conscientes de su verdadero alcance.

|

|

Los avances fueron de hecho tan espectaculares que hacia mediados del siglo XX ya se había dado respuesta a todas las cuestiones sencillas. Conceptos tales como la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica explicaron el funcionamiento global del universo a escalas muy grandes y muy pequeñas respectivamente, mientras el descubrimiento de la estructura del ADN y el modo en que éste se copia de una generación a otra hizo que la propia vida, así como la evolución, parecieran sencillas a nivel molecular. Sin embargo, persistió la complejidad del mundo a nivel humano –al nivel de la vida-. La cuestión más interesante de todas, la que planteaba cómo la vida pudo haber surgido a partir de la materia inerte, siguió sin respuesta.

Un descubrimiento así no podía dejar al mundo indiferente. En unos años el mundo científico se puso al día y la revolución genética cambió los paradigmas establecidos. Mucha gente aún no está preparada para aceptar el comienzo de una era poderosa en la que el ser humano tiene un control de sí mismo mayor al habitual. Había nacido la Ingeniería genética. No debe extrañarnos que sea precisamente a escala humana donde se den las características más complejas del universo.

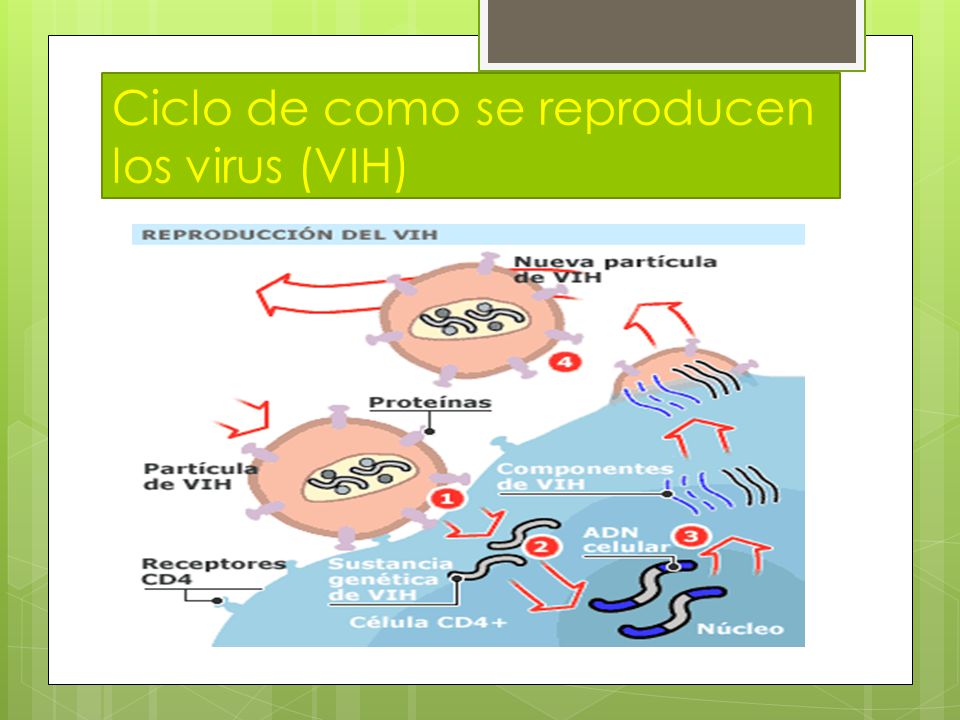

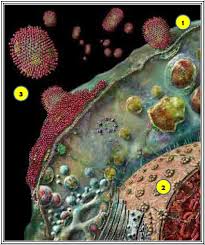

Los virus son parásitos de las células vivas y viven dentro o sobre los organismos como huésped. Una vez que el virus se ha anclado en la célula huésped, la membrana y tal como se precia en la 2ª imagen, comienza a plegarse hacia el interior celular, …

Claro que nada de esto se aproxima al nivel de organización que implica la vida. Recordemos ahora la parte de la frase sobre los átomos que dice “lograron crear mecanismos”, lo cual jamás puede ser cierto… al menos no en la forma directa que uno se imagina al primer momento. Un virus, por ejemplo, es una especie de “máquina” capaz de propagarse. No de reproducirse, al menos no en el sentido que se le da a la palabra en biología, pero sí de activar un mecanismo que permite obtener copias de sí mismo.

Los virus infectan tanto células como bacterias porque no pueden multiplicarse por sí mismos. Al hacerlo, usan las moléculas y enzimas de su desafortunado hospedero para replicar su genoma y construir sus cápsulas virales, las cuales son muy parecidas a unas sondas espaciales pero que, en este caso, sólo transportan ADN o ARN con el único fin de repetir el ciclo en otra víctima.

Antes de seguir quiero hacer una salvedad: todo lo que diga encontrará alguien para discutirlo. Los conceptos básicos que se aplican a la vida aún no están del todo definidos. Por ejemplo, sé que hay corrientes de pensamiento para las cuales los virus no son seres vivos. De acuerdo, sólo es cuestión de definiciones, y no es necesario —ni posible— discutirlas aquí. Yo prefiero incluir a los virus en este análisis porque son algo así como el primer nivel de estructura a discutir (sí, sé que existen estructuras menores, pero no con tanta entidad).

Siguiendo en la línea que veníamos comentando, la cuestión es que parece haber una barrera entre el nivel de organización que pueden alcanzar los átomos por leyes simples de la física y la estructura que presenta la vida. ¿Es esto cierto? Da para discutir mucho, pero creo, en base a muchas líneas de investigación y descubrimientos que se vienen presentando, que no. La estructuración de la vida es gradual. De un evento físico no surge una célula ni, mucho menos, un ratón, pero la realidad es que cada uno de los pasos intermedios que llevan desde un amasijo de átomos a una de estas formas de vida son dados por fenómenos que tienen que ver con la física, la química y… la propia orientación de lo que es la vida.

Digamos que la vida, una vez aparecida, crea un entorno de leyes propias que impulsan su desarrollo. ¿Cómo y por qué se crean estas leyes, en base a qué voluntad? Ninguna. (Y aquí surgirán de nuevo las discusiones.) Simplemente, no puede existir la vida sin esas leyes. El hecho de que estemos en un planeta que tenga vida por doquier, y muy desarrollada, es porque la vida, cuando existe, sigue estas reglas que le permiten desarrollarse, y si no las sigue desaparece. Es como decir que hay leyes físicas, leyes básicas del universo, que han sido puestas especialmente para la vida. De hecho, considerando la vida una forma de la materia, creo que es así. Es decir, la vida —cumpliendo los requisitos— sería algo inevitable en el Universo…

Kepler A y Kepler B son dos astros con el 69% y el 20% de la masa del Sol respectivamente, mientras que Kepler-16b es un exosaturno que tiene 0,33 veces la masa de Júpiter. Posee un periodo de 229 días y se halla situado a 105 millones de kilómetros del par binario, la misma distancia que separa a Venus del Sol en nuestro Sistema Solar. Pero debido a que Kepler-16 AB son dos estrellas relativamente frías, la temperatura “superficial” de este gigante gaseoso ronda unos gélidos 170-200 K dependiendo de la posición orbital. Es decir, nada que ver con el infierno de Venus. Otros mundos, más parecidos a nuestra Tierra, ¿por qué no tendrían formas de vida? Lo lógico es pensar que sí, que albergue la vida más o menos inteligente y conforme se haya producido su evolución.

Me estoy extendiendo fuera del tema. No pretendo estudiarlo filosóficamente, sino usar un poco de lógica para llegar a una respuesta para una pregunta que se hacen los científicos, y que nos hacemos todos, excepto aquellos que quieren creer en entidades superiores que se ocuparon de ello (lo cual es, simplemente, pasar el problema a otro nivel, sin resolverlo): ¿Cómo es que la vida evolucionó desde átomos, moléculas, células, seres simples, a una especie como la nuestra, tan tremendamente compleja y capaz de, como lo estoy haciendo yo, reflexionar sobre sí misma, transmitirlo y, además, cambiar el mundo como lo estamos cambiando?

Lo estamos cambiando de muchas maneras. Estuve pensando que, si se prueba que es cierta, esta teoría de los georreactores planetarios se debe aplicar a todos los cuerpos planetarios del universo. Estoy seguro de que ustedes deben conocer la ecuación de Drake que intenta estimar el número de inteligencias que podrían existir en el universo, algo que se tiene en gran consideración en el SETI. ¿Se debería agregar un nuevo valor a esta fórmula que represente el tiempo esperado de vida del georreactor en un planeta tipo Tierra? Quizá en el núcleo de los planetas que forman ese escudo magnético a su alrededor, esté el secreto del surgir de la vida en ellos.

Un nuevo estudio sugiere que la vida en la Tierra pudo surgir a partir de la mezcla de dos gases venenosos abundantes en el planeta hace 4 mil millones de años, según publicó la revista “Nature Chemistry”.

Yo creo en una cosa, y esto puede desatar miles de discusiones: llegar desde materiales básicos a la creación del ser humano se basó en juntar los materiales (átomos), tener las leyes físicas actuando y a la casualidad (o azar). ¿Qué quiero decir con “casualidad”? Que la existencia de la vida está ligada a un sorteo permanente. Que hay una enormidad de cosas que son necesarias para que pueda haber vida (es innegable que se han dado en este planeta) y para que pueda continuar una vez producida. Que fue necesario un transcurso determinado de hechos y situaciones para que los microorganismos aparecieran, se propagaran, compitieran y se fueran haciendo más y más complejos. Que se debieron dar infinidad de circunstancias para que estos organismos se convirtieran en estructuras multicelulares y para que estas estructuras se organizaran en órganos ubicados dentro de seres complejos. Y que se necesitaron enormidad de coincidencias y hechos casuales para que las condiciones llevaran a algunos de estos seres terrestres, vertebrados, pequeños mamíferos (por los cuales durante una enormidad de tiempo ningún juez cósmico hubiese apostado), a evolucionar para convertirse en los animales que más influimos en este mundo: nosotros.

De todas las maneras y a pesar de todo lo anteriormente dicho… ¡Creo que la vida prolifera por todo el Universo! Son incontables los lugares que, como la Tierra, tienen las condiciones precisas para que todas esas “casualidades” estén presentes y la vida pueda surgir a partir de los ingredientes químicos necesarios y un ambiente adecuado para ello.

La cantidad de circunstancias, situaciones y condiciones en juego es enorme. En un libro muy interesante de Carl Sagan, anterior a Cosmos, llamado Vida inteligente en el Cosmos (junto a I. S. Shklovskii), se plantea muy bien este tema. Se puede encontrar allí una enumeración de las condiciones que requiere la vida y una especie como la nuestra para existir. Desde las características de nuestra galaxia, su edad, composición, situación, forma; a las de nuestro Sol, su sistema de planetas, la ubicación de la Tierra, su tamaño, su rotación, su inclinación, su composición, los vecinos que tiene… y mucho más.

Llegar a esta red compleja que es nuestra mente, ha costado, más de diez mil millones de años, el tiempo que necesitaron las estrellas para fabricar esos elementos de los que estamos hechos. El suministro de datos que llega en forma de multitud de mensajes procede de los sentidos, que detectan el entorno interno y externo, y luego envía el resultado a los músculos para dirigir lo que hacemos y decimos. Así pues, el cerebro es como un enorme ordenador que realiza una serie de tareas basadas en la información que le llega de los sentidos. Pero, a diferencia de un ordenador, la cantidad de material que entra y sale parece poca cosa en comparación con la actividad interna. Seguimos pensando, sintiendo y procesando información incluso cuando cerramos los ojos y descansamos. Pero sigamos.

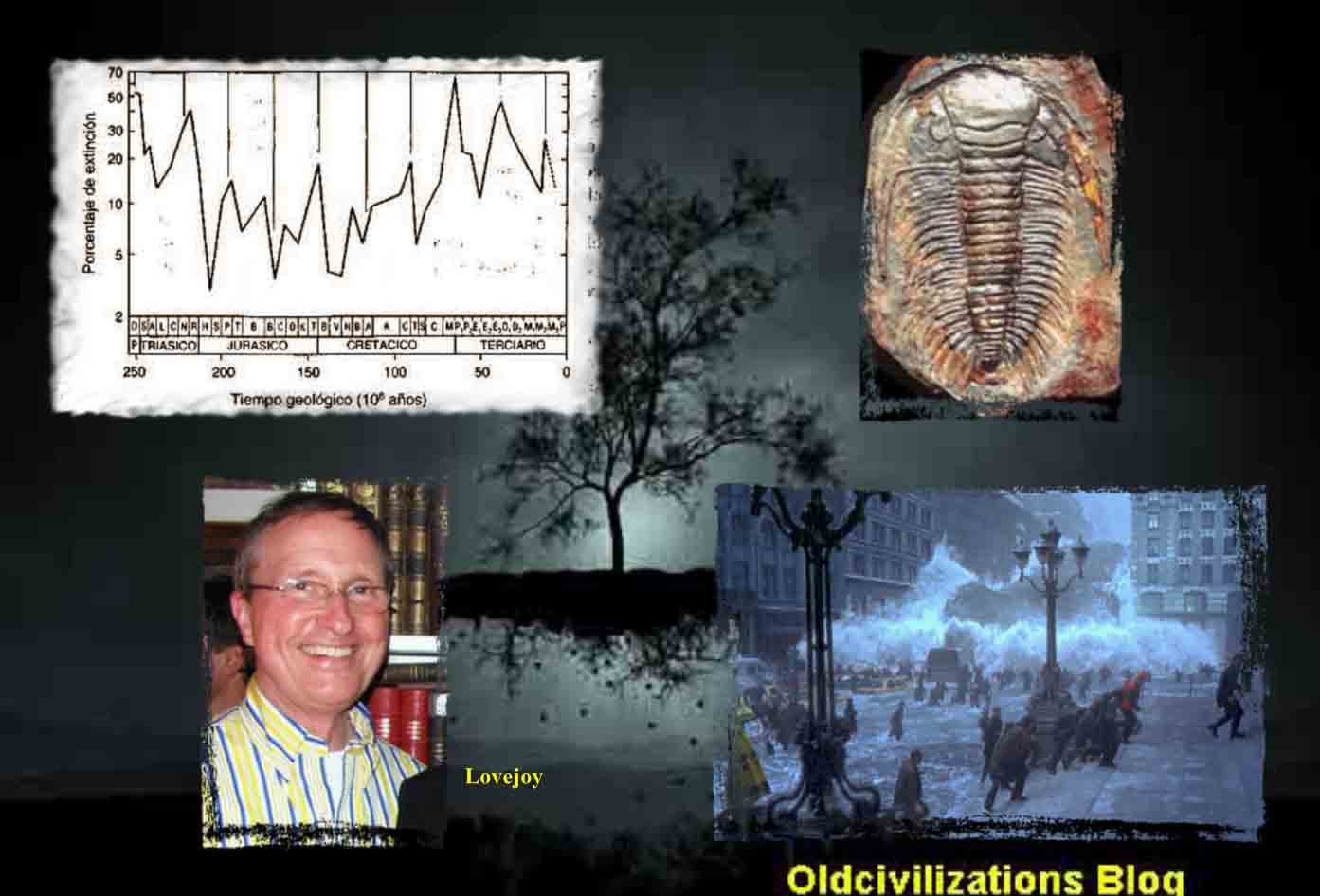

Yo voy a agregar algunas cosas que me parecen significativas, que han surgido de los últimos descubrimientos y observaciones. Enumero algunas, aunque ya verán que hay más. Extinciones y cambios físicos producidos por impactos de asteroides; influencia de estrellas cercanas, fijas y viajeras; el “clima” interestelar; el “clima” galáctico; las circunstancias que han sufrido los otros planetas; nuestras circunstancias, nada comunes…

Grandes rocas errantes pululan por el Sistema Solar. Los asteroides no son ni cosa del pasado ni riesgos de muy baja probabilidad. Hay pruebas muy concretas sobre diversos impactos de consideración sobre nuestro mundo y, no hace mucho, tuvimos un ejemplo de ello. Encima, hasta parecen tener una regularidad. No es sólo que tenemos la suerte de que en los últimos 10 millones de años no haya caído un gran asteroide en la Tierra, lo que nos hubiese hecho desaparecer incluso antes de que apareciéramos, sino que tenemos la suerte de que antes de eso sí cayeron de esos asteroides, y de que cambiaran las cosas a nuestro favor. ¿Estaríamos aquí si no hubiese impactado un cuerpo de unos 10 km de diámetro en el Caribe, más precisamente sobre el borde de la península de Yucatán, y hubiese producido una hecatombe para quienes reinaban en el mundo en esa época, los dinosaurios? ¿Quién puede saberlo? ¿Y si no hubiesen ocurrido las extinciones anteriores, fueran por las causas que fueran, estaríamos aquí? Quizás un día se sepa lo suficiente como para simular en computadoras una ecología planetaria entera y ver qué hubiera pasado. Será muy interesante.

Los asteroides cayeron, es un hecho. Y forman parte de las condiciones necesarias —algunos discutirán que no— para que estemos aquí… Veamos algunas nuevas informaciones:

Los Amonites fueron contemporáneos de los Dinosaurios. Los amonites eran una de las clases de moluscos cefalópodos que existieron en las eras del Devónico hasta el Cretácico. Hay de diferentes tipologías según la profundidad en la que estaban inmersos, dependiente las distintas zonas de todo el mundo. Al ser un fósil, poco se puede saber de las partes blandas de este organismo marino, suponiéndose que fueron similares a los actuales nautilos, cuyo cuerpo constaba de una corona de tentáculos en la cabeza que asoman por la abertura de la llamada concha. El fósil encontrado en las cercanías de El Chaltén pertenecería al cretácico inferior del estrato llamado Río MAYER, con una antigüedad de unos 500 millones de años.

Vivieron en la Tierra como dueño y señores más de 150 millones de años.

Hace 380 millones de años se produjo una importante extinción entre los animales que poblaban el mar, en especial de los amonites, unos moluscos emparentados con los pulpos y calamares pero cubiertos con una concha espiralada y de tamaños a veces gigantescos. Nunco se supo por qué fue. Ahora surgen pistas de que esta mortalidad estuvo relacionada —igual que hace 65 millones de años, en el momento en que los dinosaurios dominaban nuestro mundo— con el impacto de un cuerpo extraterrestre.

Algunos geólogos dicen que hace unos 380 millones de años, un asteroide llegado desde el espacio golpeó contra la Tierra. Creen que el impacto eliminó una importante fracción de los seres vivos. Esta idea puede fortalecer la discutida conexión entre las extinciones masivas y los impactos. Hasta ahora, el único candidato para hacer esta relación era el meteoro que habría causado el exterminio de los dinosaurios, caído en la península de Yucatán, en México.

Brooks Ellwood, de Louisiana State University en Baton Rouge, Estados Unidos, dice que los signos de una antigua catátrofe coinciden con la desaparición de muchas especies animales. “Esto no quiere decir que el impacto en sí mismo haya matado a los animales; la sugerencia es que tuvo algo que ver.” Y agregó que hoy, aunque no se puedan encontrar rastros del cráter de una roca del espacio, se puede saber dónde ha caído.

Otros investigadores coinciden en que hubo un impacto más o menos en esa época, pero creen que la evidencia de que produjo una extinción masiva es muy débil. Claro que, tal valoración no está avalada por hechos y, si tenemos en cuenta el tiempos transcurrido desde los hechos, buscar pruebas materiales…no es nada fácil

El equipo de Ellwood descubrió rocas en Marruecos que fueron enterradas alrededor de 380 millones de años atrás bajo una capa de sedimento que parece formada por restos de una explosión cataclísmica. El sedimento tiene propiedades magnéticas inusuales y contiene granos de cuarzo que parecen haber experimentado tensiones extremas.

Más o menos para esa época se produjo la desaparición del registro fósil de alrededor del 40% de los grupos de animales marinos.

El geólogo Paul Wignall, de la Leeds University, Reino Unido, dice que hay una fuerte evidencia del impacto. Si se lo pudiese relacionar con una extinción masiva sería un gran hallazgo. Si fuera cierto, el potencial letal de los impactos crecería enormemente.

Pero no está claro cuántas desapariciones se produjeron en la época del impacto. Wignall dice que la mortalidad puede haber sido mucho menor que lo que sugiere el equipo de Ellwood. Él piensa que los paleontólogos deberían buscar las pistas que les den una mejor imagen de lo que pasó en aquella época.

El paleontólogo Norman MacLeod, que estudia las extinciones masivas en el Natural History Museum de Londres, coincide en que aunque 40% es el valor correcto para aquel período de la historia de la Tierra, no es una extinción masiva, sino parte de una serie de sucesos mucha más extensa. MacLeod duda de que las extinciones masivas sean resultado de intervenciones extraterrestres. “Los impactos son un fenómeno bastante común”, dice. “Pero no coinciden significativamente con los picos de extinción.”

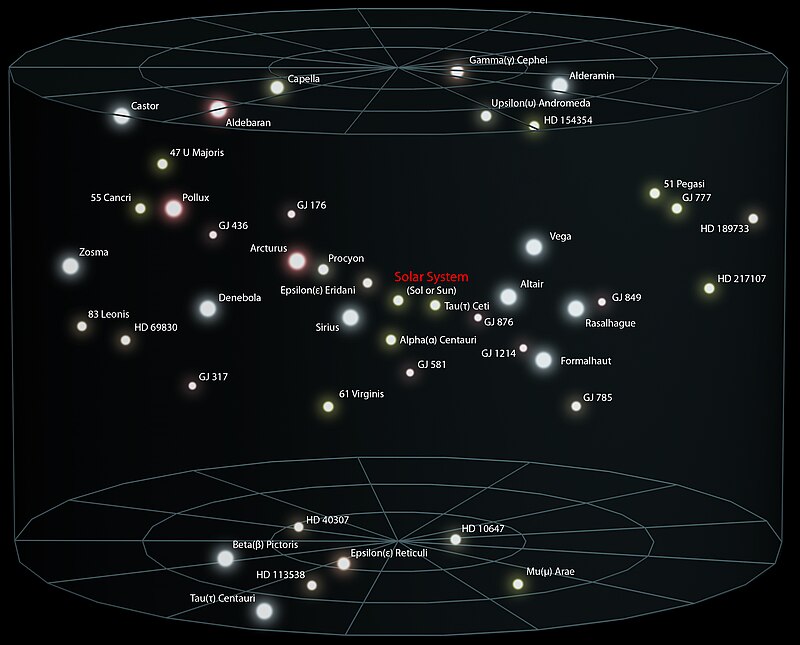

Aunque nuestro entorno es inmenso, hemos llegado a conocer muy bien nuestra vecindad

Nuestro vecindario galáctico es muy humilde. Nada de supergigantes o exóticas estrellas de neutrones. La mayoría de estrellas vecinas -unas 41- son simples enanas rojas (estrellas de tipo espectral M), las estrellas más comunes del Universo. Cinco son estrellas de tipo K, dos de tipo solar (tipo G, Alfa Centauri A y Tau Ceti), una de tipo F (Procyon) y una de tipo A (Sirio). Los tipos espectrales se ordenan según la secuencia OBAFGKM, siendo las estrellas más calientes (y grandes) las de tipo O y las más pequeñas y frías las de tipo M (siempre y cuando estén en la secuencia principal, claro). Además tenemos tres enanas blancas y tres candidatas a enanas marrones. Como vemos, no nos podemos quejar. Hay toda una multitud de posibles objetivos para nuestra primera misión interestelar. ¿Cuál elegir?

El llamado Grupo Local de galaxias al que pertenecemos es, afortunadamente, una agrupación muy poco poblada, sino podríamos ser, en cualquier momento (o haber sido aún antes de existir como especie) destruidos en catástrofes cósmicas como las que ocurren en los grupos con gran población de galaxias. Los astrónomos comprenden cada vez más el porqué de las formas de las galaxias, y parece que muchas (incluso la nuestra) han sufrido impactos contra otras para llegar a tener la figura que tienen. Gracias al telescopio espacial Hubble se están viendo en los últimos tiempos muy buenas imágenes de colisiones entre galaxias.

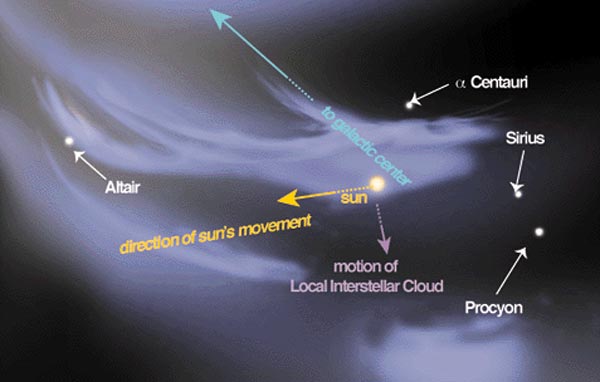

La Nube Interestelar Local se encuentra dentro de una estructura mayor: la Burbuja Local. La Burbuja Local es una acumulación de materia aún mayor, procedente de la explosión de una o varias supernovas que estallaron hace entre dos y cuatro millones de años. Pero aunque estemos atravesando ahora mismo la Nube Interestelar y la Burbuja locales, nuestra materia no procede de ellas. Sólo estamos pasando por ahí en este momento de la historia del universo. Entramos hace unos cinco millones de años, y saldremos dentro de otros tantos. Nuestro sistema solar –y la materia que contiene, incluyéndonos a ti y a mí– se formó mucho antes que eso, hace más de 4.500 millones de años.

“Banda de estrellas calientes y brillantes que forman un círculo alrededor del cielo. Representa una estructura local de estrellas jóvenes y material interestelar inclinada unos 16º con respecto al plano galáctico. Entre los componentes más prominentes del cinturón se encuentran las estrellas brillantes de Orión, Can mayor, constelación de la Popa, Carina, Centauro y Escorpio, incluyendo la asociación Sco-Cen. El cinturón tiene el diámetro de unos 3.000 años luz (alrededor de una décima parte del radio de la Galaxia), hallándose el Sol en él. Visto desde la Tierra, el Cinturón de Gould se proyecta por debajo del plano de nuestra Galaxia desde el borde inferior del Brazo de Orión, y por encima en la dirección opuesta. El cinturón se estima que tiene unos 50 millones de años de antigüedad, aunque su origen es desconocido. Su nombre proviene del astrónomo Benjamin Apthorp Gould, quien lo identificó durante la década de 1879.”

Al parecer, la Vía Láctea, nuestra galaxia, reside dentro de una “burbuja local” en una red de cavidades en el medio interestelar que probablemente fue esculpida por estrellas masivas que explotaron hace millones de años. Se le llama Medio Interestelar a la materia que existe en el espacio y que se encuentra situada entre los sistemas estelares. Esta materia está conformada por gas en forma de iones, átomos y moléculas, además de gas y rayos cósmicos.

Nuestra Burbuja Local forma a su vez parte del Cinturón de Gould que presentamos más arriba. El Cinturón de Gould es ya una estructura mucho más compleja y mayor. Es un anillo parcial de estrellas, de unos 3.000 años luz de extensión. ¿Recuerdas aquella nave espacial tan rápida que utilizamos antes? Pues con ella, tardaríamos 12.800.000 años en atravesarlo por completo. Vaya, esto empieza a ser mucho tiempo.

La Burbuja Local es una cavidad en el medio interestelar en el Brazo de Orión de la Vía Láctea. Tiene al menos un diámetro de 300 años luz. El gas caliente y difuso en la Burbuja Local emite rayos X.

|

|

Vivimos dentro de una burbuja. El planeta, el Sistema Solar, nuestro grupo local. El estallido de una supernova ha dejado un resto fósil en nuestro entorno: creó una enorme burbuja en el medio interestelar y nosotros nos encontramos dentro de ella. Los astrónomos la llaman “Burbuja local”. Tiene forma de maní, mide unos trescientos años luz de longitud y está prácticamente vacía. El gas dentro de la burbuja es muy tenue (0,001 átomos por centímetro cúbico) y muy caliente (un millón de grados), es decir, mil veces menos denso y entre cien y cien mil veces más caliente que el medio interestelar ordinario. Esta situación tiene influencia sobre nosotros, porque estamos inmersos dentro. ¿Qué pasaría si nos hubiese tocado estar dentro de una burbuja de gases ardientes resultantes de una explosión más reciente o de otro suceso catastrófico? ¿O si estuviésemos en una zona mucho más fría del espacio? No estaríamos aquí.

En algunos lugares de la Tierra, podemos ir viajando por caminos y carreteras y encontrarnos de frente con imágenes que, por su magnificencia, ¡asustan! Nuestra galaxia está en movimiento constante. No es una excepción en relación con el resto del universo. La Tierra se mueve alrededor del Sol, este último gira en torno a la Vía Láctea, y la gran mancha blanca a su vez forma parte de súper cúmulos que se mueven en relación a la radiación remanente de la gran explosión inicial. Pero hablemos del…

Dado que la Vía Láctea se está moviendo hacia la constelación de Hydra con una velocidad de 550 km / s, la velocidad del sol es de 370 km / s, …

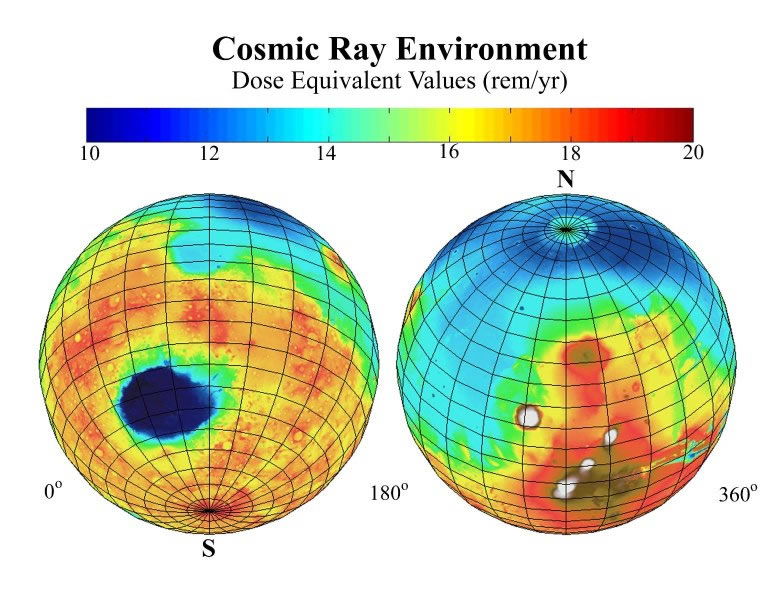

La galaxia en que vivimos podría tener una mayor influencia en nuestro clima que lo que se pensaba hasta ahora. Un reciente estudio, controvertido aún, asegura que el impacto de los rayos cósmicos sobre nuestro clima puede ser mayor que el del efecto invernadero que produce el dióxido de carbono.

Según uno de los autores de este estudio, el físico Nir Shaviv de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, el dióxido de carbono no es tan “mal muchacho” como dice la gente. Shaviv y el climatólogo Ján Veizer de la Universidad Ruhr, de Alemania, estiman que el clima terrestre, que exhibe subas y bajas de temperatura global que al graficarse forman una figura de dientes de sierra, está relacionado con los brazos espirales de nuestra galaxia. Cada 150 millones de años, el planeta se enfría a causa del impacto de rayos cósmicos, cuando pasa por ciertas regiones de la galaxia con diferente cantidad de polvo interestelar.

Los rayos de todo tipo se nos vienen encima desde todos los rincones del Universo, y, algunos no llegan a la superficie de nuestro planeta gracias al escudo protector que salvaguarda nuestra integridad física.

Los rayos cósmicos provenientes de las estrellas moribundas que hay en los brazos de la Vía Láctea, ricos en polvo, incrementan la cantidad de partículas cargadas en nuestra atmósfera. Hay algunas evidencias de que esto ayuda a la formación de nubes bajas, que enfrían la Tierra.

Shaviv y Veizer crearon un modelo matemático del impacto de rayos cósmicos en nuestra atmósfera. Compararon sus predicciones con las estimaciones de otros investigadores sobre las temperaturas globales y los niveles de dióxido de carbono a lo largo de los últimos 500 millones de años, y llegaron a la conclusión de que los rayos cósmicos por sí solos pueden ser causa del 75% de los cambios del clima global durante ese período y que menos de la mitad del calentamiento global que se observa desde el comienzo del siglo veinte es debido al efecto invernadero.

La teoría, como es normal en la ciencia, no es del todo aceptada. Los expertos en clima mundial están a la espectativa, considerando que algunas de las conexiones que se han establecido son débiles. Se debe tener en cuenta, dicen los paleontólogos, que se trata de una correlación entre la temperatura, que es inferida de los registros sedimentarios, de la cantidad de dióxido de carbono, que se deduce del análisis de conchas marinas fosilizadas, y de la cantidad de rayos cósmicos, que se calculan a partir de los meteoritos. Las tres técnicas están abiertas a interpretaciones. Además, uno de los períodos fríos de la reconstrucción matemática es, en la realidad, una época que los geólogos consideran caliente. De todos modos, también hay muchos otros que están muy interesados e intrigados.

Los rayos cósmicos llegan a la Tierra desde galaxias muy lejanas

La variabilidad solar afecta la cantidad de rayos cósmicos que impactan a nuestro planeta. El Sol produce radiaciones similares a los rayos cósmicos, especialmente en el período más caliente, llamado máximo solar (maximum), de su ciclo de 11 años. Estudios anteriores no pudieron separar el impacto climático de esta radiación, de los rayos cósmicos que llegan desde la galaxia y de la mayor radiación calórica que llega desde el Sol.

Recientemente, se ha anunciado el hallazgo de un sistema planetario que podría ser similar al nuestro. En realidad no se ha logrado aún una observación tan directa que permita afirmarlo, sino que se deduce como posibilidad. Este sistema presenta un planeta gaseoso gigante similar a nuestro Júpiter, ubicado a una distancia orbital similar a la que tiene Júpiter en nuestro sistema. El sol es similar al nuestro, lo que deja lugar a que haya allí planetas ubicados en las órbitas interiores, dentro de la franja de habitabilidad en la que la radiación solar es suficiente para sostener la vida y no es excesiva como para impedirla.

Si nuestro sistema no tuviese las características que posee, la vida en la Tierra tendría problemas. Por ejemplo, podría haber planetas, planetoides o grandes asteroides (de hecho algo hay) que giraran en planos diferentes y con órbitas excéntricas y deformes. Cuerpos así podrían producir variaciones cíclicas que hicieran imposible —o difícil— la vida. Venus parece haber sufrido un impacto que le cambió el sentido de rotación sobre sí mismo. Es posible que este impacto también haya desbaratado su atmósfera y su clima. Podría habernos pasado a nosotros, y de hecho parecería que nos ocurrió, sólo que fue durante el génesis del sistema planetario y además (otra gran casualidad y premio cósmico) nos dejó a la Luna, excelente compañera para facilitar la vida.

|

|

La cosa no acaba aquí: si el calor del reactor es el que produce la circulación de hierro fundido (por convección) que genera el campo magnético terrestre, entonces los planetas que no tienen su reactor natural no tendrían un campo magnético (magnetósfera) que los proteja de las radiaciones de su sol —como Marte y la Luna— lo que hace que difícilmente puedan sostener vida.

Pero ésta es sólo una teoría. Lo que está más en firme es que nuestro mundo y su luna forman un sistema muy particular, mucho más estable que si se tratara de un planeta solitario. Gracias a esto —a nuestra Luna— tenemos un clima más o menos estable, conservamos la atmósfera que tenemos y la velocidad y el ángulo de nuestro giro son los que son. Si no estuviese la Luna, el planeta se vería sujeto a cambios en su eje de rotación muy graves para los seres vivos, y, lo cierto es que…

La Tierra es única entre los planetas rocosos por tener una luna relativamente grande. La Luna ocupa el 5º lugar en diámetro entre todos los satélites del Sistema Solar. Tiene el 27% del diámetro de la Tierra y sólo tiene 1/81 de su masa.

Claramente, la Luna ha jugado un papel en la evolución de la vida en la Tierra, aunque no está del todo claro que tan necesaria era. Las Inundaciones periódicas a través de las mareas habrían proporcionado un impulso inicial a la selección natural, llevando la vida a colonizar la tierra. Muchas criaturas como las tortugas marinas se aprovechan de la luna llena como una señal para anidar y reproducirse, aunque la vida es, sin duda, suficientemente tenaz para encontrar métodos alternativos.

emilio silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Descubren una de las primeras estrella de la Vía Láctea

Un estudio presenta el descubrimiento de una de las estrellas con menos contenido metálico que se conoce. Esta estrella se encuentra a 7.500 años luz de distancia del Sol, en el halo de la Vía Láctea

Noticia de prensa

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

El Modelo del Big Bang, que justo es reconocerlo, coincide con las observaciones realizadas, algunos, sin embargo, no lo tienen tan claro y dudan de que, a partir de un punto de infinita densidad y energía saliera todo esto que llamamos universo.

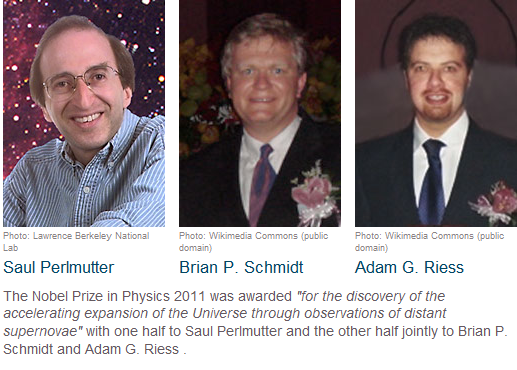

El Premio Nobel de Física de 2011 se otorgó a los tres físicos que arriba podéis contemplar “por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo gracias a observaciones de supernovas lejanas”. Es sin duda una de los hallazgos más extraordinarios que nos ha ofrecido la cosmología desde el descubrimiento del fondo cósmico de radiación de microondas. Gracias a estas observaciones, ahora sabemos que el universo no sólo se expande sino que lo hace de forma acelerada, en contra de lo esperado si estuviera compuesto de materia ordinaria, así que, hipotéticamente existe alguna clase de materia que lo hace comportarse de esa manera. (Al menos eso es lo que se cree… por el momento).

(Es curioso que, después de que los premios fuesen concedidos a estos físicos, ha salido un español que, según dice y ha sido publicado, tenía registrado el trabajo, o uno similar, al que ha valido el novel de 2.011 a estos de arriba. La polémica está en marcha).

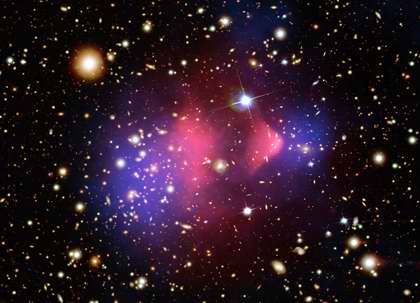

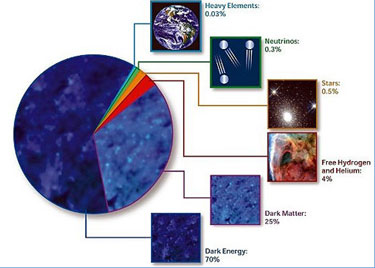

Esta imagen compuesta muestra conglomerado de galaxias 1E 0657-56. Este conglomerado se formó despues del choque de dos grandes grupos de galaxias, el suceso más energético que se conoce en el universo luego del Big Bang. Lo cierto es que, cuando ese punto (singularidad) del que surgió todo, es decir, el nacimiento del Universo, mediante el llamado Big Bang, la expansión del universo fue exponencial y ciertamente tuvo que ser máyor que c, lo cual nos lleva a pensar en cómo pudieron formarse las galaxias, si todo se estaba expandiendo a tal velocidad, la materia no tendría que haberse podido aglomerar (juntar) para formarlas. ¡Es todo tan extraño!

Los astrónomos dicen que han encontrado las mejores pruebas hasta la fecha sobre la Materia Oscura, la misteriosa sustancia invisible que se cree constituye la mayor parte de la masa del universo. En la imagen de arriba han querido significar, diferenciándola en colores, las dos clases de materia, la bariónica y la oscura que, en este caso, sería la azulada -según dicen-. Sin embargo, la imagen no refleja la proporción que dicen existe entre la una y la otra.

Para poder comprender este resultado tan extraordinario, podríamos poner un ejemplo sencillo: Por ejemplo, si lanzamos una pelota con fuerza hacia arriba, ésta sale despedida en la medida de la fuerza que la impulsó, y, llegado a un punto, la Gravedad que ejerce la Tierra sobre ella, la hará caer de nuevo. Sin embargo, si lanzamos la pelota con mucha más fuerza, ésta podría vencer la gravedad terrestre y salir al espacio exterior y escapar a velocidades cada vez menores. Sin embargo, lo que han observado los investigadores que han recibido el Nobel en 2011, es que el universo no se comporta de esta manera. En lugar de frenarse conforme se expande, el universo parece expandirse de forma acelerada. En la analogía de la pelota, es como si esta, una vez escapara de la Tierra, se alejara con una velocidad cada vez mayor. De esta realidad observada, se deduce de manera clara que, sobre el Universo, está actuando una fuerza desconocida que lo atrae y supera la atracción gravitacional de toda la materia que contiene conocida por nosotros.

Pero antes de describir las observaciones, recapitulemos sobre lo que sabemos del universo hasta ahora. La expansión del universo fue descubierta en los años 20 del pasado siglo por Vesto Slipher, Knut Lundmark, Georges Lemaítre y Edwin Hubble. El ritmo de exdpansión depende del contenido de energía, y un universo que contiene sólo materia termina frenándose gracias a la fuerza de gravedad.

Las galaxias se alejan las unas de las otras ganando velocidad

Las observaciones de la recesión de las galaxias, así como de las abundancias de elementos ligeros, pero sobre todo del fondo de radiación de microondas, nos han permitido construir una imagen del universo en expansión, a partir de un origen extremadamente caliente y denso, que se va enfriando conforme se expande. Hasta hace unas décadas se creía que esa expansión era cada vez más lenta y se especulaba sobre la posibilidad de que eventualmente el universo “recolapsara”. Sin embargo, las observaciones de la luz que nos llega de supernovas a distancias astronómicas, de hasta siete mil millones de años-luz -hechas por dos colaboraciones independientes: El Supernovae Cosmology Project, liderado por Saul Perlmutter, y el High Redshift Supernova Project, de Brian Schmidt y Adam Riess- mostraron que actualmente el ritmo de expansión está acelerándose, en lugar de decelerarse.

La hipótesis más común para dar cuenta de la expansión acelerada del universo es asumir la existencia de un tipo de energía exótica llamada energía oscura. De acuerdo con los cálculos cuantitativos alrededor del 70% del contenido energético del Universo consistiría en energía oscura, cuya presencia tendría un efecto similar a una constante cosmológica de tipo expansivo como el observado; sin embargo, la naturaleza exacta de este tipo de energía es desconocida.Pero, ¿qué pasa con las observaciones realizadas?

Estas observaciones han sido posible gracias a que las supernovas de tipo Ia son explosiones extraordinariamente violentas que se ven a enormes distancias y afortunadamente siguen un patrón de luminosidad característico, llegando a su máximo pocos días después de la explosión y a partir de ahí lentamnete decreciendo en luminosidad hasta que dejamos de verla. La relación entre la máxima luminosidad y el período de decrecimiento se puede calibrar con supernovas cercanas, de manera que midiendo estos períodos para muchas supernovas podemos deducir su distancvia a nosotros y de ahí el ritmo de expansión del universo desde el momento en que la supernova explotó hace miles de millones de años. Las medidas de las supernovas lejanas muestran no sólo que el universo se está expandiendo aceleradamente hoy día, sino también que en el pasado lo hacia de forma decelerada, lo que concuerda con nuestras predicciones basadas en la Teoría de Einstein.

En el contexto del Modelo estándar cosmológico, la aceleración se cree causada por la energía del vacío -a menudo llamada “energía oscura”- una componente que da cuenta de aproximadamente el 73% de toda la densidad de energía del universo. Del resto, cerca del 23%, sería debido a una forma desconocida de materia a la que llamamos “materia oscura”. Sólo alrededor del 4% de la densidad de la energía correspondería a la materia ordinaria, es decir, la que llamamos Bariónica, esa que emite radiación, la luminosa y de la que estamos nosotros constituidos, así como las estrellas, los mundos y las galaxias. Es, precisamente esa luz, la que nos permite adentrarnos en lo más profundo del universo desconocido, lejano y oscuro para poder saber, sobre estos misterios.

La energía del vacío es una clase de energía del punto cero existente en el espacio incluso en ausencia de todo tipo de materia. La energía del vacío tiene un origen puramente cuántico y es responsable de efectos físicos observables como el efecto Casimir y otros.

En nuestras vidas cotidianas, los efectos de la energía de vacío son ínfimos, diminutos, pero aún así detectables en pequeñas correcciones a los niveles de las energías de los átomos. En Teorías de campos relativistas, la energía de vacío está dada por una expresión matemáticamente idéntica y físicamente indistinguible de la famosa constante cosmológica, o por el contrario varia con el tiempo, algo que tendría consecuencias importantísimas para el destino del universo y que es un tema de investigación candente en cosmología, con varios experimentos propuestos para detectarlo.

Tipos de espacio según la densidad crítica del universo. Es decir, dependiendo del valor de Omega, tendremos un universo abierto, cerrado o plano. De momento, todos los indicios nos dicen que estamos en un universo plano que se expandirá para siempre.

En fin amigos, el tema es interesante y lo continuaremos en otro momento…

Le he robado un rato al trabajo para dejar esta página en el Blog por estimarla de interés para que todos, estén al día de los últimos descubrimientos en relación al universo en el que vivímos y de lo que los científicos nos cuentan de vez en cuando que, no siempre (creo), coincide con la realidad.

emilio silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

La supervivencia del universo depende de las reservas de gas. Los astrónomos han podido descubrir el mecanismo que está acabando con ellas.

Nuestro universo se apaga. Por supuesto, su sombrío y gélido final no llegará hasta dentro de muchos miles de millones de años, sin embargo el camino hacia la oscuridad ya está en marcha y se puede constatar en la luz, cada vez más roja y antigua, que nos llega de las galaxias.

“Las galaxias son sistemas que van reciclando gas”, explica Miguel Santander, investigador en el Grupo de Astrofísica molecular del ICMM, “ese gas se acumula, se va condensando y finalmente forma estrellas. Pasa el tiempo y cuando esos soles mueren, devuelven gran parte del gas al medio, que una vez más se utiliza para formar nuevas estrellas, y así sucesivamente… mientras haya reservas de gas, las galaxias seguirán formando estrellas pero cuando se agoten esas reservas de gas, dejarán de formar estrellas y entonces podemos decir que son galaxias muertas”

Entonces, ¿se puede decir que las galaxias también mueren?

“No es un término científico, pero sí. Los astrofísicos decimos coloquialmente que una galaxia ha muerto cuando ha perdido la capacidad de formar nuevas estrellas”, aclara el investigador. “La galaxia pasa entonces a tener colores más apagados, al no surgir nuevos repuestos, las estrellas que tiene cada vez serán más viejas y su luz irá pasando del azul, al amarillo, al rojo… galaxias dominadas por antiguas estrellas rojas, que paulatinamente se irán apagando y que ya no serán reemplazadas por otras más jóvenes”.

Los astrofísicos saben desde hace años que la formación estelar en el universo primitivo, (hace 10.000 millones de años o más), era mucho mayor que hoy en día. Las galaxias que vemos cercanas, que son más jóvenes y actuales, presentan mucha menos formación estelar que las galaxias lejanas. Esto nos lleva a la triste conclusión de que el universo se está apagando progresivamente y hasta ahora no sabíamos exactamente por qué las galaxias actuales tenían menos capacidad para generar nuevas estrellas.

“Conocemos varios mecanismos que impiden formar nuevas estrellas”, explica Miguel Santander. “Por ejemplo, un gas cuanto más frío está, más se condensa. Así, una posibilidad para impedir que una galaxia forme nuevas estrellas sería calentar el gas… Lo calientas, aumenta la presión y entonces se opone a la acción de la gravedad que hace que ese gas se condense y forme nuevas estrellas”. Sin embargo, en un universo cada vez más frío esta posibilidad no parece una buena pista.

También existen colisiones de galaxias en las que una de ellas se queda con el gas de la otra. Aquí tenemos otro posible fenómeno que puede apagar una galaxia. Pero tampoco parece ser el caso que nos ocupa puesto que nuestras galaxias víctimas no presentan “signos de colisión”.

Así pues, si planteamos el asunto como un caso de detectives, debemos concluir que ha de existir algún otro mecanismo que esté robando el gas frío de las galaxias, impidiendo que formen nuevas estrellas, y haciendo por tanto que, tarde o temprano, terminen como galaxias muertas.

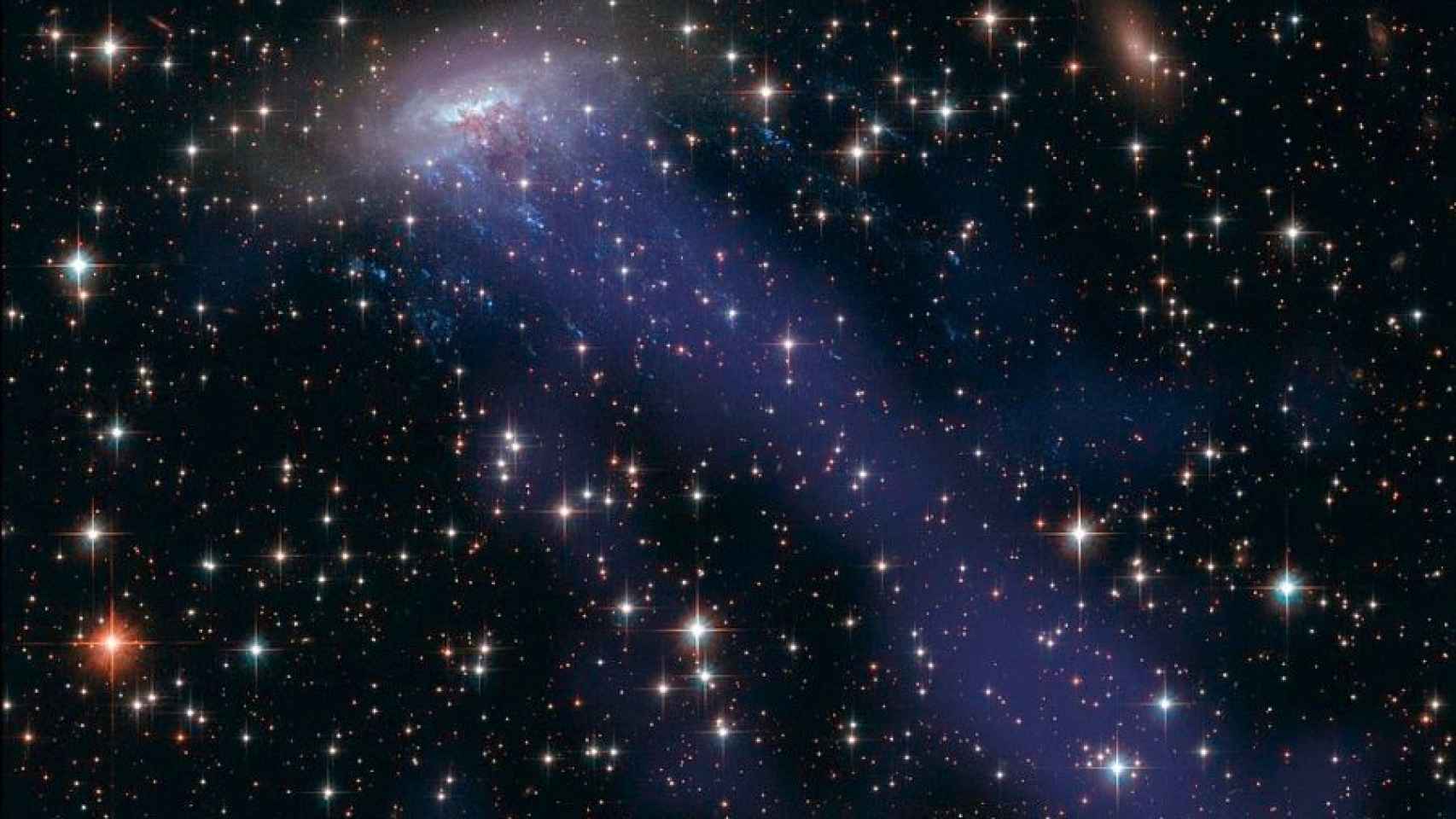

La imagen superior corresponde a una de las víctimas. Se trata de la galaxia ESO 137-001 y se está desplazando hacia el centro de un gigantesco cúmulo galáctico conocido como Norma Cluster o Abell 3627.

En su viaje interestelar hacia el centro del cúmulo está pasando de un medio con pocas partículas a otro medio mucho más denso. Esa diferencia de densidad hace que las partículas más ligeras, como el gas frío, se escapen de la galaxia y formen largas colas, igual que lo haría un cometa.

“Se les conoce como galaxias medusa (Jellyfish galaxies) y para ver más claramente a qué nos referimos, en la imagen se ha coloreado artificialmente de azul el gas que van perdiendo en su viaje hacia el centro del cúmulo”. Casi podríamos decir que la galaxia se desangra lenta y sigilosamente, dejando atrás el gas frío que necesita para formar estrellas.

Bajo el sugerente título de Galaxy murder mistery investigadores del International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) en Australia han publicado esta semana una posible solución al enigma que está apagando estas galaxias. Y precisamente en Australia se encuentra el investigador español, Ángel R. López-Sánchez, astrofísico multifrecuencia en el Australian Astronomical Observatory y la Universidad de Macquarie (Sídney), quien finalmente nos desvela el misterio: “El gran sospechoso es un mecanismo conocido como Ram-pressure stripping... que traducido sería algo así como expulsión de gas por la presión de arrastre”.

Cada galaxia se mueve por el espacio y se siente atraída gravitatoriamente por los objetos masivos que encuentra a su paso, tales como grandes cúmulos u otras galaxias. Cuando esa galaxia, que originariamente se estaba moviendo en un medio que casi era vacío, se aproxima a estos cúmulos muy masivos, empieza a desplazarse en un medio que es más denso.

“Es entonces, cuando la galaxia se adentra en un medio más denso, pierde sus componentes más livianos, en este caso el gas frío, mediante este mecanismo de Ram-pressure stripping, y al decir adiós a esas reservas de gas, pierde también la capacidad de formar nuevas estrellas”, señala López-Sánchez.

“Este fenómeno de Ram-pressure stripping se había comprobado en numerosos cúmulos de galaxias”, indica el astrofísico, “teníamos constancia de que ocurría en estas gigantescas agrupaciones en donde las galaxias que estaban más próximas al centro suelen tener mucho menos gas que las galaxias que están en las regiones más exteriores. Al desplazarse dentro del cúmulo, las galaxias que se adentran en un medio más denso ven como el gas frío se queda atrás”.

Hasta ahora sabíamos que este mecanismo afectaba a galaxias que se desplazaban en grandes cúmulos con más de 100 galaxias, en los que además existen grandes cantidades de materia oscura que también influían gravitatoriamente en su desplazamiento.

Sin embargo, el artículo publicado por los investigadores de ICRAR amplía el modus operandi de nuestro asesino, no solo a grandes cúmulos galácticos sino también a pequeñas galaxias fuera de esas regiones. El estudio ha utilizado métodos estadísticos con miles de galaxias y han encontrado que la pérdida de gas frío es mayoritaria.

El estudio ha utilizado datos en óptico del cartografiado SLOAN (que tiene datos de millones de galaxias) y con el que han analizado el color y magnitud de las galaxias. En paralelo, y es lo que tiene un valor extra, han usado también datos en radio del cartografiado ALFALFA, realizado por el gran telescopio de Arecibo. “Con estos dos tipos de datos (óptico y radio) han analizado más de 10.000 galaxias diferentes y han podido correlacionar estadísticamente dónde se encuentra la galaxia, qué ritmo de formación estelar tiene, qué color tiene (lo que además nos indica la edad de la galaxia) y qué cantidad de gas posee” aclara López-Sánchez. “De esta manera a cada galaxia de SLOAN le dan un valor de hidrógeno (el gas frío más común para formar estrellas) extraído del cartografiado ALFALFA”.

¿Qué han encontrado? La solución es que un alto porcentaje de las galaxias analizadas están perdiendo gas. Son galaxias que aún están formando estrellas, sí, pero que apenas tienen gas frío para continuar renovándose. El mecanismo de Ram-pressure stripping las está “asfixiando“, haciendo que el combustible necesario para renovar sus estrellas se escape fuera de ellas y consiguiendo que, lenta y sigilosamente, se conviertan en galaxias muertas.