May

2

Moléculas vivas sorprendentes

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

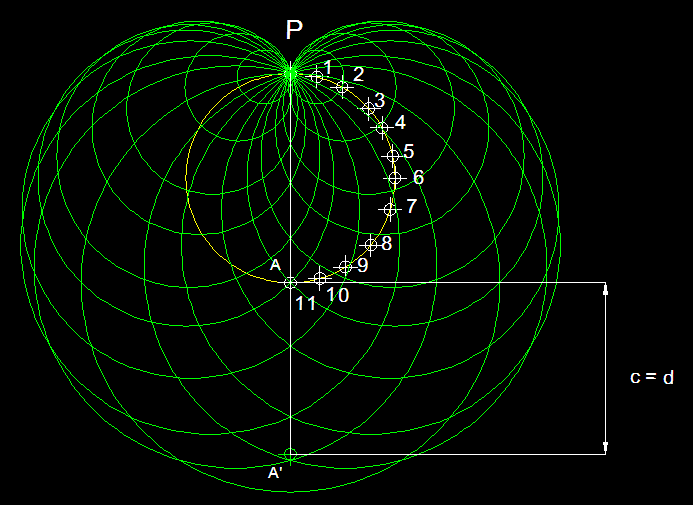

En matemáticas se pueden trazar líneas precisas y concretas que dividan en dos clases entes de naturaleza matemática. Una estructura geométrica se puede suporponer o no a su imagen especular. Una estructura asimétrica puede tener una lateralidad a la derecha o bien a la izquierda.

Cualquier número entero positivo es par o impar, y no hay ninguno de tales números para el cual su situación a este respecto ofrezca la menor duda. Pero en el mundo, si exceptuamos el nivel subatómico de la teoría cuántica, las lineas divisortias son casi siempre difusas. El alquitrán, ¿es sólido o líquido?. Lo cierto es que, la mayoría de las propiedades físicas se “mueven” en un espectro continuo que hace que vayan cambiando de manera imperceptible de un extremo a otro del mismo.

El paso del tiempo convierte en líquido, gas o sólido algunos materiales y, a otros, los deforma hasta perder su estructura original para convertirmos en lo que antes no eran. Nada permanece, todo cambia. Sea cual fuere la línea de división, habrá algunos casos en los que no podamos definirla y, en otros, habrá objetos tan próximos a ella que el lenguaje ordinario no será lo suficientemente preciso como para poder afirmar a qué lado pertenece. Y, la propiedad de la vida, está, precisamente, en uno de esos continuos.

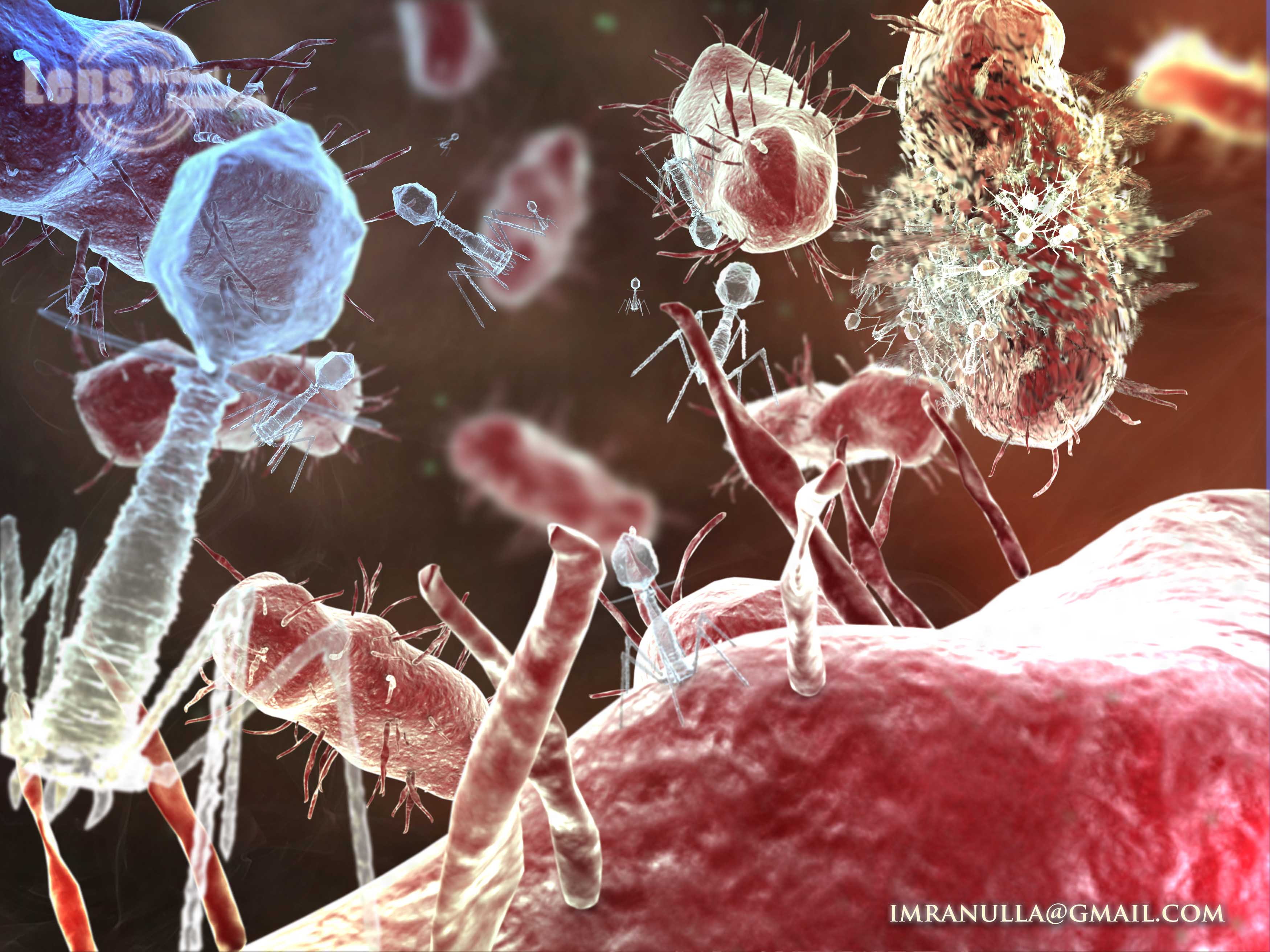

Para porbar esto basta que consideremos los virus: son las estructuras biológicas más pequeñas que se conocen con la propiedad de poder “comer” (absorber sustancias situadas en sus proximidades), crecer y fabricar copias exactas de sí mismas.

Son mucho más pequeños que una bacteria (en realidad, algunos virus infectan las bacterias) y pasan sin dificultad a través de un filtro de porcelana fina que, aunque a nosotros nos parezca que está completamente sellada y su superficie es totalmente hermética y lisa, para ellos, tan “infinitamente” pequeños, ofrece miles de huecos por los que poder colarse.

Nuevas grabaciones en vídeo de un virus que infecta a las células sugiere que los virus se expanden mucho más rápido de lo que pensábamos. El descubrimiento de este mecanismo permitirá crear nuevos fármacos para hacer frente a algunos virus. En la punta de un alfiler caben millones de ellos. De hecho, los virus tienen el tamaño de una décima de micrómetro (diezmillonésima parte del metro).

El mundo de lo muy pequeño es fascinante y, por ejemplo, si hablamos de átomos, se necesitarían aproximadamente una cantidad para nosotros inconmensurable de átomos (602.300.000.000.000.000.000.000) para lograr un solo gramo de materia. Fijáos que hablamos de lo pequeño que pueden llegar a ser los virus y, sin embargo, el Hidrógeno con un sólo protón es el átomo más ligero y su masa es 400.000 veces menor que la masa de un virus, como antes dije, el organismo vivo más pequelo que se conoce. El virus más diminuto conocido mide unos o,00000002 m; su tamaño es 2.000 veces mayor que el del átomo. Y, en la punta del algiler que antes mencionamos cabrían 60.000.000.000 (sesenta mil millones) de átomos.

Como los virus son menores que la longitud de onda de la luz, no pueden observarse con un microscopio luminoso ordinario, pero los bioquímicos disponen de métodos ingeniosos que les permiten deducir su estructura, ya que pueden verlos mediante bombardeos con rayos X u otras partículas elementales.

En ralidad, se puede decir que un cristal “crece”, pero lo hace de un modo ciertamente trivial. Cuando se encuentra en una solución que contiene un compuesto semejante a él, dicho compuesto se irá depositando sobre su superficie; a medida que esto ocurre, el cristal se va haciendo mayor, pero el virus, igual que todos los seres vivos, crece de una manera más asombrosa: toma elementos de su entorno, los sintetiza en compuestos que no están presentes en el mismo y hace que se combinen unos con otros de tal manera que lleguen a dar una estructura compleja, réplica del propio virus.

Los virus sólo se multiplican en células vivientes. La célula huésped debe proporcionar la energía y la maquinaria de síntesis, también los precursores de bajo peso molecular para la síntesis de las proteínas virales y de los ácidos nucleicos. El ácido nucleico viral transporta la especificidad genética para cifrar todas las macromoléculas específicas virales en una forma altamente organizada.

El poder que tienen los virus de infectar, e incluso matar, un organismo, se debe precisamente a esto. Invade las células del organismo anfitrión, detiene su funcionamiento y lo sustituye, por decirlo de alguna manera, por otros nuevos. Ordena a la célula que deje de hacer lo que normalmente hace para que comience a fabricar las sustancias necesarias para crear copias de sí mismo, es decir, del virus invasor.

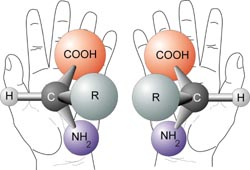

El primer virus que se descubrió, y uno de los más estudiados, es el virus sencillo que produce la “enfermedad del mosaico” en la planta del tabaco. Cristaliza en forma de barras finas que pueden observarse a través del microsopio electrónico. Recientemente se ha descubierto que cada barra es, en realidad, una estructura helicoidal orientada a la derecha, formada por unas 2.000 moléculas idénticas de proteína, cada una de las cuales contiene más de 150 subunidades de aminoácidos.

Ene

21

La Biología sigue avanzando

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

Por fin sabemos cuántas moléculas hay en una célula

Reportaje de prensa de El Mundo

- Informa: MIGUEL G. CORRAL

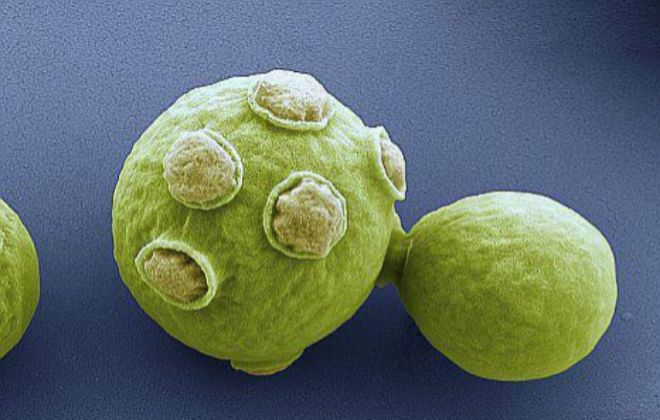

Célula de la levadura ‘Saccharomyces’ utilizada como modelo para la investigación. SCIENCE PHOTO LIBRARY

¿Cuántas estrellas hay en el Universo? ¿Cuántos cuerpos celestes hay en el Sistema Solar? ¿Cuántos seres vivos hay en el planeta Tierra? ¿Cuántas células componen un cuerpo humano? ¿Cuántas moléculas hay en una sola célula? Quizá aún se le escapan a la Ciencia las grandes magnitudes. Pero yendo a lo más pequeño, la respuesta ya es oficial: hay 42 millones de moléculas de proteínas en una única célula.

Desde hace décadas, multitud de estudios han tratado de averiguar este número mágico, pero ninguno lo había conseguido hasta la fecha. Algunos, los más exitosos, habían llegado a averiguar el número exacto de alguno de los 6.000 tipos distintos de proteínas que fabrica una célula eucariota, es decir, del mismo tipo que las que componen el cuerpo humano.

Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) ha logrado concentrar toda esa información diseminada en más de 20 estudios científicos diferentes y diseñar un método para calcular por primera vez el número exacto de proteínas que hay en una célula. En este caso, el modelo utilizado por los científicos es una levadura del género ‘Saccharomyces’, un organismo unicelular -compuesto por una única célula- que se utiliza en la producción de pan, cerveza o vino.

“Era difícil alcanzar el número exacto de proteínas por célula porque los datos estaban en escalas totalmente diferentes en cada estudio que miraras”, explica Brandon Ho, investigador de dicha universidad y primer firmante de la investigación.

De la misma forma que las células componen nuestro cuerpo, las proteínas constituyen las células y, además, son las encargadas de transformar en vida la información contenida en el ADN y prácticamente todas las funciones celulares son llevadas a cabo por ellas.

“Ya que la célula es la unidad funcional de la vida, es sólo curiosidad natural querer saber qué hay ahí dentro y qué cantidad de cada cosa hay”, explica a Papel Grant Brown, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Toronto y líder de la investigación recién publicada en la revista ‘Cell Systems’.

Cómo influyen en el desarrollo de enfermedades

No obstante, más allá de la “curiosidad natural”, hay importantes razones científicas por las que es importante conocer esta cifra mágica. Muchas enfermedades están causadas por tener o muy pocas o muchas proteínas de un determinado tipo.

“El objetivo principal de nuestro laboratorio está en el estudio de la biología de las células del cáncer, así que estamos muy interesados en cómo y por qué cambia el número de proteínas cuando una célula se vuelve cancerígena o cuando una célula de un cáncer es tratada con un medicamento antitumoral”, explica Brown.

Los investigadores usan este tipo de técnicas para detectar vulnerabilidades de las células cancerígenas que puedan ser usadas después para encontrarlas de forma más rápida durante el desarrollo de la enfermedad y para poder decidir con mayor agilidad cuáles pueden ser más agresivas y cuáles responderán mejor a un tratamiento.

El problema es que, de momento, sólo tenemos el preciado número de proteínas de la célula de un organismo muy pequeño. Aún queda un largo camino para que esta información pueda ser útil en estudios en el ser humano. “Las células humanas son, por supuesto, mucho más complejas que las de una levadura. Y, además, hay muchos tipos de células diferentes. Una célula muscular tendrá un complejo de proteínas muy diferente al de una célula del cerebro, por ejemplo”, explica el investigador principal. Además, no existe aún ninguna base de datos que contenga información sobre el número de proteínas de cada célula humana, ya que cada tipo contiene sólo una parte de las proteínas presentes en los cerca de 20.000 genes que tenemos.

Pero los investigadores ya empiezan a vislumbrar hacia dónde nos llevará el futuro. “Una extensión de nuestro trabajo podría ser comparar una célula humana normal con una célula tumoral, o ver las diferencias de una célula madre con una madura y diferenciada en algún órgano para saber qué cambia en uno y otro caso”, revela Brown. Este tipo de estudios ya se hacen habitualmente, según los investigadores. “Lo que ofrecemos con este trabajo es una manera de combinar todos los datos disponibles para mejorar estas técnicas”, explica Brown.

El nuevo trabajo muestra también cómo cambian las proteínas presentes en una determinada célula cuando se las expone a diferentes tipos de estrés, como daños en el ADN, falta de alimento o una enfermedad. Y esa puede ser la principal aplicación de cara al futuro: comparar el número de proteínas presente en una célula sana y en una enferma.

Ene

2

El «puñado» de bacterias que nos hace humanos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

SCIENCE

La flora intestinal moldeaba la evolución de los homínidos 15 millones atrás, y sus huellas pueden encontrarse en hombres y grandes simios.

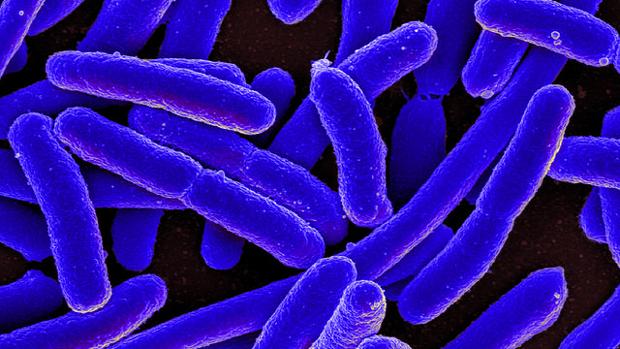

Fotografía de E. coli, una de las 500 especies que pueden vivir en el intestino humano – NIAID

Si un contable se decidiera a investigar el cuerpo humano, concluiría que está hecho principalmente de bacterias. Al echar cuentas, resulta que hay diez veces más microbios que células de Homo sapiens en todos y cada uno de los rincones del cuerpo. Solo dentro del intestino, hay entre 400 y 500 especies de bacterias, más un número considerable de virus, hongos y protozoos. Por eso, esta parte del cuerpo es uno de los lugares más ricos en especies de todo el planeta.

Pero los números resultan fríos. Lo importante es que esos microbios, que forman la llamada flora o microbioma intestinal, tienen un papel clave para el sistema inumne, la alimentación y hasta el comportamiento. Por eso, es fundamental entender de dónde vienen y hacia dónde van estos microbios. Con este objetivo en mente, ayer fue publicada una investigación en la revista «Science» en la que se reconstruye el pasado evolutivo de esta importante fracción del ser humano.

Según sus conclusiones, la flora intestinal de hoy en día ha estado acompañando al humano desde incluso antes de que fuera humano, a través de un proceso conocido como coevolución y que implica que tanto humanos como bacterias se han dado forma mutuamente a lo largo de millones de años.

«Sabíamos que los humanos y sus parientes próximos, los grandes simios, acogían a esas bacterias en sus intestinos», dijo Andrew Moeller, investigador en la Universidad de California, Berkeley, y coautor del estudio. «Y la mayor pregunta que queríamos responder es, ¿de dónde vienen todas esas bacterias? ¿Las obtuvimos del entorno o las heredamos de nuestros ancestros? ¿Durante cuánto tiempo han estado con los hospedadores?».

Antes de esta y otras investigaciones similares, la pregunta era si, aparte de influirnos, las bacterias habían cambiado nuestra genética y nosotros la suya. La respuesta es, según estos investigadores, es que sí, y que esto lleva ocurriendo desde hace al menos 15 millones de años, a partir del microbioma intestinal del ancestro común de los homínidos, un grupo que incluye a humanos y a grandes simios.

Coevolución entre humanos y microbios

Después de secuenciar, leer, y comparar los genes de los microbios encontrados en las heces de chimpancés, bonobós, gorilas y humanos, en concreto ciudadanos de Connecticut, Estados Unidos, los investigadores pudieron reconstruir el árbol evolutivo de la flora intestinal de los homínidos.

«Esta investigación comprueba que la evolución de la flora y de los homínidos es congruente y que ocurre en paralelo», explicó a ABC Andrés Gómez.

Dic

25

¿Quiénes somos? ¡Quién puede saber eso!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

“Ni las ciencias, ni ningún otro sistema es capaz de determinar qué es la conciencia. Desde la psicología, la filosofía o incluso la biología, recibimos diversas teorías, sin embargo, no existe una respuesta científica a esta pregunta y siguiendo el mismo razonamiento, en este punto bien podemos señalar algunas preguntas más, tales como”

¿Que es la conciencia?

Sabemos que surge del entramado cerebral, en el que, cien mil millones de neuronas intercambian conexiones sin fin, allí se fraguan los pensamientos, las ideas y también, los sentimientos.

Es una pregunta que ha estado en la mente de los seres humanos desde que en ellos estuvo presente el pensamiento en aquellas primeras Civilizaciones antiguas que todos tenemos en mente y que dejaron su huella que, de una u otra manera, nos hablan de una evolución mental que, a veces, profundizaba en terrenos situados más allá de lo material. Cuando no se sabía entender los hechos ni se encontraban las respuestas, con frecuencia, se acudió a la mitología y a divinidades que eran portadoras de mágicos poderes y, de esa manera hemos estado caminando hasta llegar a los orígenes de la Ciencia que, comenzó una nueva etapa y en lugar de adjudicar lo inexplicable a los dioses, se empezó a investigar y observar empleando la lógica para acercarnos a lo desconocido, a los misterioso secretos de la naturaleza y, ¡nuestro origen! puede ser calificado del mayor secreto que el Universo esconde.

“Estromatolitos del precámbrico en la Formación Siyeh, Parque Nacional de los Glaciares, Estados Unidos. En 2002, William Schopf de la UCLA publicó un artículo en la revista Nature defendiendo que estas formaciones geológicas de hace 3.500 millones de años son fósiles debidos a cianobacterias y, por tanto, serían las señales de las formas de vida más antiguas conocidas.”

Ciertamente, cuando hablamos del origen de la vida, aún hoy en la segunda década del siglo XXI, las opiniones son diversas y siempre nos encontramos con dos grupos que la sitúan en diferentes lugares. En un pequeño libro, no por ello menos importante, del ruso A. Oparín, publicado en Moscú, en su lengua original en 1894 y denominado El Orgien de la vida, nos habla de ese espinoso y trascendente tema sin necesidad de permanecer anclados en ideas ya desfasadas, entre los irreversibles adelantos científicos y el creacionismo bíblico que está fuera de lugar en nuestra época del big bang o primitiva explosión cósmica, la expansión del universo, el conocimiento del átomo y los primeros vuelos espaciales, donde ya no hay lugar para “mitos” y son los hechos los que deben prevalecer.

Está claro que contestar a las preguntas: ¿Que es la vida? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Está sólo en el planeta Tierra? ¿Cómo pudo hacer acto de presencia, eso que llamamos conciencia? No resulta nada fácil y, hasta tal punto es así que hasta el momento, nadie la supo contestar de una manera convincente y se dan respuestas que, más o menos originales y agudas, no dejan de ser conjeturas. La que más me gusta es que la vida, es la materia evolucionada hasta su más alto nivel, dado que, de alguna manera, nosotros mismos estamos hechos de los mismos materiales que todo lo que nos rodea.

Existen dos puntos de vista que nos llevan al origen de la vida: El enfoque materialista y el otro idealista y espiritual, el primero es el que adopta A. Operín y el otro es el que muestra la doctrina del P. Teilhard de Chardin, ni uno ni otro tiene porqué abandonar los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos. Sin embargo y a medida que ha ido tanscurriendo el tiempo, ambas posturas se han alejado la una de la otra como consecuencia de que la Ciencia, nos ha ido mostrando los posibles caminos que la vida tomó para hacerse presente y, desde luego, nada tiene que ver con el espíritu que la vida hiciera su aparición en este mundo nuestro y, seguramente, en otros muchos mundos de la Galaxia y de otros mundos dispersos por el Cosmos.

POSIBLE ORIGEN CÓSMICO DE LA VIDA Según esta hipotesis, la vida se ha generado en el espacio exterior y viaja de unos planetasa otros y de unos sistemas solares a otros. El filosofo griego Anaxágoras fué el primero que propuso un origen cósmico para la vida. Esta Hipótesis de la panspermia postula que la vida es llevada al azar de planeta en planeta. Su máximo defensor fué Svante Arrhenius, que afirmaba que la vida provenía del espacio exterior.

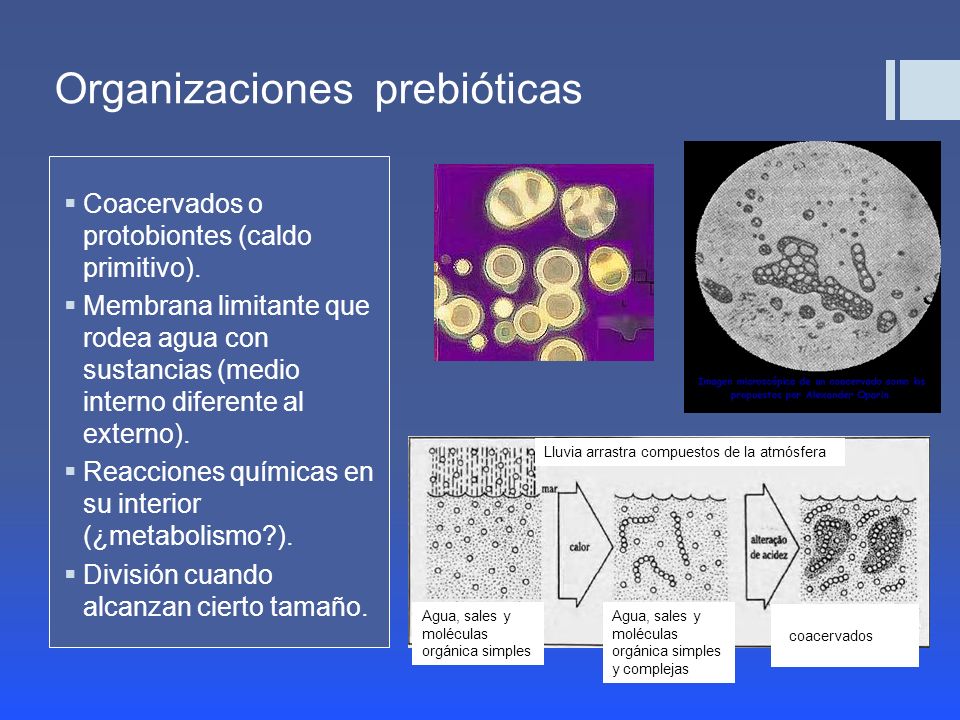

LA APARICIÓN DE LA VIDA EN LA TIERRA PRIMITIVA Las hipótesis mas acertadas afirman que la vida se generó hace millones de años, de forma espontánea gracias a las particulares condiciones que hubo en la primera etapa de la Historia de la Tierra. El bioquímico ruso Aleksandr Oparin y el genetista británico John B.S. Haldane propusieron que la vida se originó en la tierra como resultado a la asociación de moléculas inorgánicas sencillas. En 1953, Stanley Miller simuló las condiciones de la supuesta atmósfera primitiva y la sometió a descargas eléctricas. Obtuvo compuestos orgánicos (aminoácidos). Este resultado sirvió para apoyar la hipótesis de Oparin y Haldane.

Independientemente de todas las grandes hipótesis que los grandes pensadores y especialitas han elaborado, lo cierto es que, al día de hoy, todavía, nadie sabe decirnos queé es la vida y cómo puedo llegar hasta aquí.

Desde el punto de vista de la Biología, que es el más usado, hace alusión a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de manifestaciones de la Naturaleza. Implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir, y, a lo largo de sucesivas generaciones, evolucionar.

Sin embargo, no parece que todo eso, sea exclusivo de lo que conocemos por vida, ya que, de alguna manera, si nos fijamos en una estrella desde que “nace” hasta que muere”, viene a enseñarnos que sigue el mismo camino que los seres vivos y ella también, nace, muere y se reproduce… a su manera. ¡Es todo tan complicado!

Claro que, cuando hablamos de la vida hay que ser respetuosos con las ideas que cada cual pueda tener al respecto. Será la fe de cada uno quien pueda llevarle a una u otra conclusión, o incluso, dejar esta en el aire con un gran signo de interrogación dentro de un agnósticismo (no ateísmo) latente que está aconsejado por los hechos más relevantes que la Ciencia nos pone delante de los ojos cuando de la vida se trata y lo que de ella, hemos podido llegar a saber.

A estas alturas, ni la propia Iglesia Católica excluye la teoría del mutacionismo moderado o evolucionismo dirigido que no escluye aquella idea de un primer y Supremo Hacedor. Ya en 1950, Pio XII en la Encíclica Humani Generis, recomendaba prudencia y no apasionamiento por una u otra tesis para aquellos que se dedicaban al estudio de tan delicados problemas y que, si no aparecía todo claro, se esperaba siempre a que nuevos descubrimientos iluminaran el remoto pasado de la vida y del universo.

Si nos centramos en el ser humano, los restos fósiles más antiguos confirman que durante la Era Cuaternaria, la Humanidad poseía fuertes restos morfológicos de las especies animales de las que pudo derivar. También algunos fósiles de simios que se acercaban, cada vez más, en su morfología, a las formas humanas.

Sin embargo aún el más antiguo de los hombres fósiles, hubo de poseer una capacidad cerebral mucho mayor que la de los simios actuales. Por tal motivo incluso los más acérrimos partidarios de la evolución rechazaron pronto que el hombre pudierta descender directamente del mono y se alinearon en dos escuelas fundamentales:

– La de los que afirmaban que el mono y el ser humano tenían un origen común en otro ser que no era ni Homo ni Pan, cuyo rastro se ha perdido por completo, o, al menos, nunca se ha podido encontrar. Las especies de los simios contemporáneos nuestros, “serían una degeneración”, mejor que una evolución de este antecesor común del ser humano y el mono.

– Y la de los que opinaban que el ser humano y el simio se parecen en lo somático, pero manifestaban que su antecesor no era el mismo, sino que el ser humano descendía de un ser distinto del antepasado del mono.

“Una de las especies humanas extintas mejor conocidas es el Homo erectus. Los restos de esta especie que proceden de China, se les dio el popular nombre de “hombre de Pekín”. A pesar que ninguna persona instruida negaría la existencia de estos seres en el pasado, los creacionistas les restan importancia diciendo mentiras sobre ellos.

La publicación creacionista “¿Abuelito?” de CHICK PUBLICATIONS dice respecto al hombre de Pekín: “Supuestamente databa de hace 500.000 años. Pero toda la evidencia ha desaparecido”

Pero, ¿Desapareció realmente toda la evidencia del “hombre de Pekín”? ¿No hay más restos del Homo erectus en Asía?

Los restos del “Hombre de Pekín” se hallaron entre 1921 y 1937, en el periodo entreguerras en un yacimiento a 40 kilómetros al sudoeste de Pekín llamado Zhoukoudian. El hallazgo consistía de una colección de cerca de 40 individuos en Zhoukoudian, entre ellos 5 calvarias (cráneos sin el esqueleto de la cara), numerosos dientes y restos del esqueleto postcraneal.

En 1941, desapareció la colección de fósiles, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras era enviada desde Pekín a Estados Unidos.

Sin embargo, la evidencia no desapareció del todo, pues el científico Franz Weidenreich realizó, previó a la desaparición, un estudio con fotografías, radiografías y réplicas de los fósiles. En excavaciones recientes se han encontrado nuevos restos que han encajado con las réplicas hechas por Weidenreich lo cual dice mucho de la honestidad del trabajo de este científico.

Los creacionistas desprecian las dataciones dadas para estos restos fósiles diciendo: “Supuestamente databa de hace 500.000 años”, para confundir al lector. Sin embargo, el yacimiento del Zhoukoudian no ha desaparecido. Sigue allí y los trabajos de estratigrafía que se han realizado muestran que los restos de la cueva abarca un período de 600.000 años, y los restos que quedaron enterrados en los sedimentos de Zhoukoudian tienen una edad entre 550.000 y 300.000 años.

Es cierto que los fósiles originales de la cueva de Zhoukoudian se perdieron en confusos hechos, pero algo que los creacionistas no mencionan es que existen otros yacimientos de Homo erectus en China e Indonesia.”

No hubo una única pareja primitiva

Tampoco se ha llegado a ninguna conclusión satisfactoria con el hecho que plantea si la aparición del Ser humano tuvo lugar de una sola vez, derivando de una primitiva pareja por multiplicación, toda la Humanidad (versión textual del Génesis) o si fueron más de una pareja procedentes de diversos lugares de la Tierra, ésta última tesis se está imponiendo últimamente con mucha fuerza.

El acuerdo sobre cuál o cuáles fueron la cuna o “cunas” de la Humanidad. Se habla con fuerza del hemisferio austral pero ?dónde? Si el lugar o lugares, época y formas de nacimiento de la primera raza. o razas, humanas continúa siendo -¡y mucho más el de la vida!- y será con toda probabilidad, siempre, un gran misterio para la Ciencia y, cuando llegamos a este callejón sin salida, de alguna manera, sentimos frustración por intuir que nunca, podremos llegar a saber quiénes somos.

Lo cierto es que tenemos una idea bastante aproximada de cómo pudo surgir la vida aquí en la Tierra pero, tampoco sabemos, a ciencia cierta, si su origen está en la propia Tierra, o, por el contrario, llegó desde fuera de ella. Lo que si sabemos con una claridad meridiana es que, los materiales necesarios para que la vida pudiera surgir, allá donde surgiera por vez primera, se transmutaron en las estrellas que, a partir del elemento más sencillo, el Hidrógeno, fusionó el Carbono, Oxígino, Nitrógeno y todos los demás de los que estamos hechos los seres vivos que pueblan la Tierra y -al menos para mí- otros muchos planetas del Universo.

En alguna ocasión hemos comentando aquí sobre el origen de la vida en nuestro planeta, la evolución, nuestros orígenes y algunos dones que nos adornan como el del habla y, sin olvidar el crecimiento de nuestro cerebro que ha posibilitado que “naciera” ¡la mente! Sin embargo, no nos hemos parado a pensar en algunos aspectos de la historia que nos llevarían a comprender cabalmente y que esa “historia de la vida” adquiera algún sentido, que la podamos comprender en todo su esplendor. Uno de esos aspectos, quizás el principal, sea la diversidad metabólica de los microorganismos procariotas, un aspecto clave para explorar la historia de “la vida primigenia”.

Convendría que profundizáramos más (y, asombremos) con las numerosas formas de metabolismos que utilizan los procariotas para vivir y que averigüemos donde encajan estos minúsculos organismos del árbol de la via antes de que podamos seguir escuchando las historias que paleontólogos nos puedan contar de sus andanzas a la búsqueda de fósiles que nos hablen de aquella vida en el pasado.

En la actualidad se acepta que los procariotas fueron los precursores de los organismos eucariotas. Sin embargo hay grandes diferencias entre esos dos grupos celulares. Una de esas diferencias reside en la organización génica y en los mecanismos de sintetizar el ARN mensajero. Algún trabajo biológico afirma que los eucariotas podrían proceder de cianobacterias termófilas ya que su organización génica recuerda rudimentariamente a la de los eucariotas.

Los organismos procariotas (bacterias y arqueas) y eucariotas (protistas, hongos, animales y plantas) comparten una bioquímica común, sin embargo difieren en un elevados número de procesos y de estructuras. A pesar de eso se considera a los procariotas como los precursores de la célula eucariota. A lo largo de los años se han ido recogiendo datos experimentales que avalan esta teoría.

Sabemos que la vida en sí m ismo empezó, quizás hace unos tres mil quinientos millones de años (así lo dicen fósiles encontrados en rocas de esa edad), cuando los flujos de energía, las moléculas y la información se combinaron para formar la primera célula viva. Desconocemos en qué consistió aquella primera fuente de energía, pero hace unos quinientos millones de años las células habían desarrollado ya una maquinaria que podía recoger la luz de la estrella más cercana a nosotros, el Sol, la fuente última de toda energía que existe en la Tierra. La luz se utilizaba para descomponer el agua (H2O), produciendo Oxígeno, que era emitido a la atmósfera, y liberando también protones y electrones que, al combinarse con el dióxido de carbono del aire, se utilizaban para formar las complejas moléculas de la vida. Este sencillo pero poderoso proceso de fotosíntesis hacia posible que la vida surgiera y se propagara rápidamente.

No siempre tuvimos una atmósfera benigna

La primera contaminación global y los primeros desastres ecológicos tuvieron lugar hace dos mil millones de años, cuando el Oxígeno, ese residuo tóxico de la fotosíntesis, comenzó a concentrarse en la atmósfera terrestre. El Oxígeno, la sustancia fundamental de la vida animal, es una molécula relativamente inestable y tóxica. De hecho, en en sí misma un tipo de radical libre y puede arrebatar electrones a otras moléculas, descomponiéndolas para formar otros radicales libres aún más tóxicos. Es la razón por la que la mantequilla y otros alimentos se vuelven rancios, el hierro se oxida y algunos anumales mueren en una atmósfera de oxígeno puro.

De la relación del Oxigeno y nosotros podríamos hablar muy extensamente pero, nos salimos del tema que os quería comentar y que, a estas alturas está acabando. Por cierto, es incluso posible que el Oxígeno de nuestra atmósfera fuera un veneno para hipotéticos seres extraterrestres invasores y nos librara de ellos por el simple hecho de que éste, no podría nunca ser su mundo.

Mirando el árbol filogenético de la Vida, nos damos cuenta de su diversidad y complejidad

Es cierto que, con mucha frecuencia, aparecen aquí trabajos que versan sobre la vida, ese misterio que nos lleva a querer buscar sus orígenes y a saber, cómo y para qué surgió aquí en el Planeta Tierra. Nos interesamos por cada uno de pasos evolutivos y nos llama la atención ese larguísimo ciclo que llevó la vida desde aquella célula replicante hasta los seres humanos. Pero, ¿hay algo más interesante que la Vida para poder estudiarlo? Seguramente con la Biología, Física, la Química y la Astrofísica, cada vez sabremos un poco más sobre tan inmenso misterio.

emilio silvera

Nov

15

La ciencia es asombrosa

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

Primer dilema

Acaba de iniciarse el siglo XX y la experimentación con animales es habitual. Ya en la Antigua Grecia, los médicos diseccionaban cuerpos de animales ante el tabú de abrir cadáveres humanos. Hace 2.500 años, el filósofo Alcmeón de Crotona extirpó el globo ocular de un animal y observó el nervio óptico, que se dirigía desde el ojo al interior del cráneo. Fue el primero en dictaminar que el cerebro era la sede de la conciencia. Recién nacido el siglo XX, ¿crees que sigue siendo necesaria la experimentación con animales? ¿Serías capaz de hurgar en el ojo de un conejo?

Sí, lo haría

No, no lo haría

Segundo dilema

En el año 1656, el célebre arquitecto inglés Christopher Wren, autor de la catedral de San Pablo en Londres, escribió una carta a un amigo: “El experimento más considerable que he hecho últimamente es este: le he inyectado grandes cantidades de vino y cerveza en la sangre a un perro vivo a través de una vena, hasta que se emborrachó por completo […]. Vomitó hasta morir”. Hoy el experimento de Wren parece salvaje, pero de alguna manera fue un éxito. La intoxicación demostró que la primera inyección intravenosa había funcionado. A principios del siglo XX, la comunidad científica intenta lograr transfusiones de perro a perro, pese a que la sangre coagula y los experimentos fracasan. ¿Apoyarías esta línea de investigación?

Sí, la apoyaría

No, no la apoyaría

Tercer dilema

Avanza el siglo XX y en la URSS despunta un joven biólogo, Vladímir Démijov. En 1937, con solo 21 años, ha diseñado una máquina capaz de sustituir a un corazón. Durante más de cinco horas, su aparato mantiene con vida a un perro al que previamente había extirpado el órgano cardíaco. Para algunos, Démijov es una especie de Frankenstein de los perros. En su libro Trasplante experimental de órganos vitales, describe una cirugía en la que cose un corazón a las ingles de un perro para comprobar si sigue latiendo. El ruso llega a crear un perro con dos cabezas y animales con dos corazones, a base de suturas. ¿Permitirías estos experimentos?

Sí, los permitiría

No, no los permitiría

Cuarto dilema

Las pioneras investigaciones con animales han permitido grandes avances científicos, pero te encuentras con otra barrera ética: la experimentación con primates no humanos. ¿Sigues adelante?

Sí, seguiría adelante

No, no seguiría adelante

Quinto dilema

Es 1962, el año del éxito del Love me do de The Beatles. La ciencia avanza. La comunidad científica se plantea obtener animales genéticamente idénticos, a través de un procedimiento llamado clonación. ¿Te atreves?

Sí, me atrevería

No, no me atrevería

Sexto dilema

La humanidad lleva miles de años modificando los genes de otros seres vivos, mediante la selección artificial. Así, seleccionando animales con los rasgos más deseados y cruzándolos entre ellos, se pasó del lobo al perro chihuahua. A finales del siglo XX, la tecnología permite modificar los genes de los cultivos alimentarios para obtener variedades más productivas o resistentes a herbicidas. ¿Lo harías?

Sí, sí lo haría

No, no lo haría

Séptimo dilema

En 2003, el equipo del microbiólogo español Francis Mojica descubrió un sistema de inmunidad hereditario presente en el ADN de muchas bacterias. Los microbios recogen información de sus atacantes —virus, por ejemplo— y la almacenan en su propio ADN, como si fueran fotografías de criminales en una comisaría. Si aparece un virus enemigo, las bacterias reconocen el material genético del agresor y envían unas tijeras moleculares para hacerlo cachos. En 2012, la historia del mundo dio un vuelco, sin exagerar. La bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier y la química estadounidense Jennifer Doudna demostraron que el mecanismo, bautizado CRISPR, se puede utilizar como una herramienta universal para editar cualquier genoma, también el humano, como si fuera un procesador de textos. Las posibilidades son casi inimaginables. ¿Das luz verde?

Sí, daría luz verde

No, no lo permitiría

Si has contestado ‘no’ a la mayoría de las preguntas…

… y si has contestado ‘sí’ a la mayoría de las preguntas…

Mira qué han propiciado tus decisiones

Reportaje en El País

Totales: 75.391.973

Totales: 75.391.973 Conectados: 66

Conectados: 66