Ago

30

A vueltas con el Bosón de Higgs

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

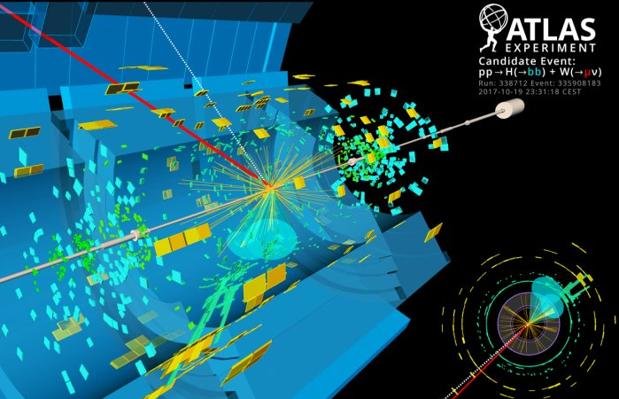

Descomposición del Higgs en el experimento ATLAS – ATLAS /CERN

¿Es el Bosón de Higgs la puerta hacia una nueva física?

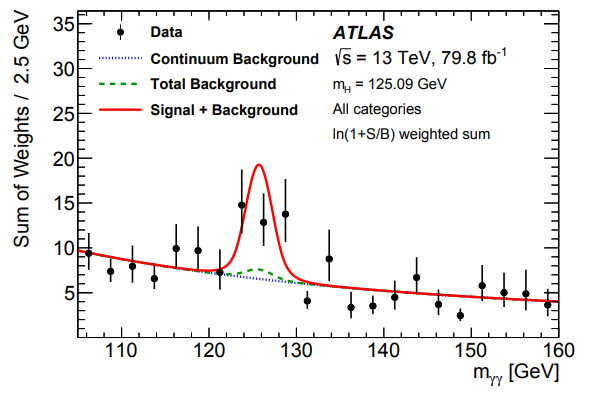

Investigadores de los experimentos ATLAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones observan, por primera vez, el proceso de descomposición del Higgs

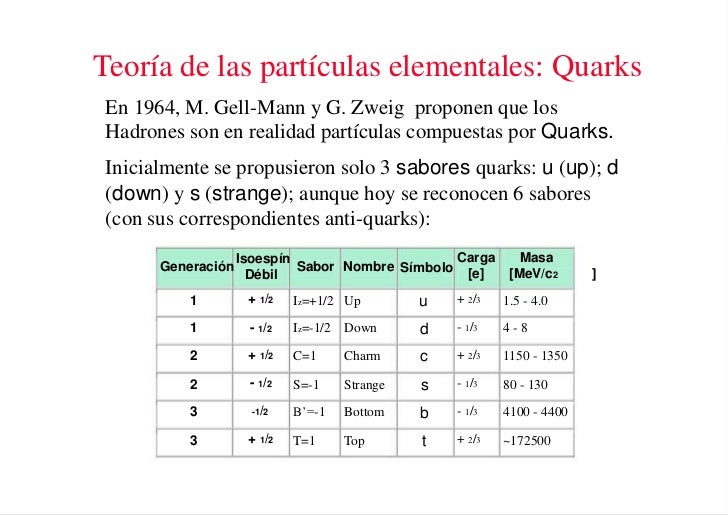

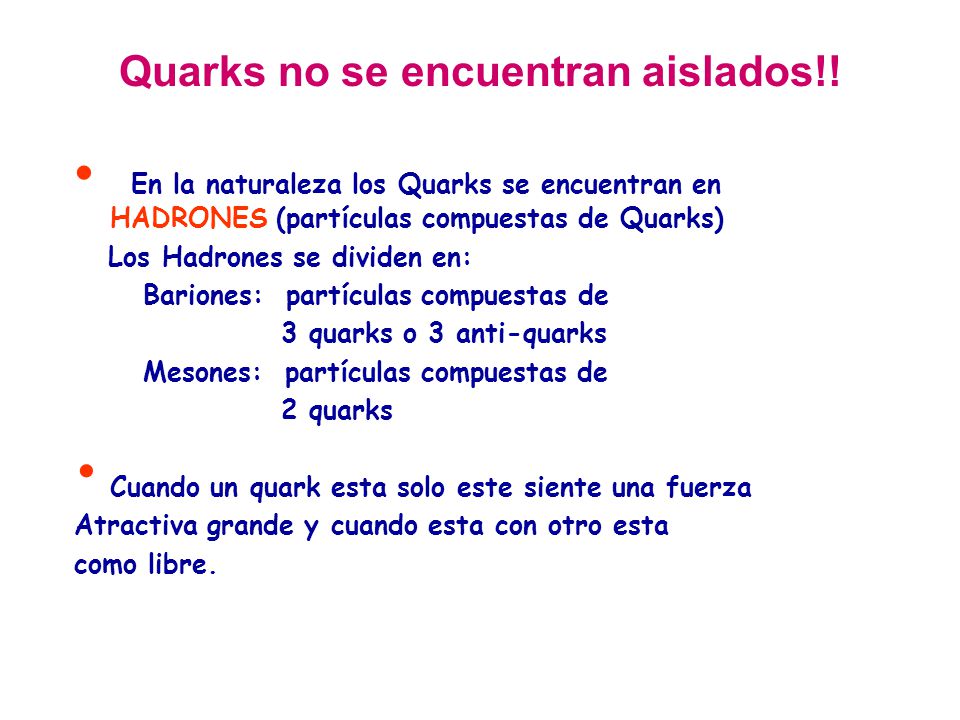

A pesar de que hace ya seis años que se descubrió el Bosón de Higgs, nadie hasta ahora había conseguido observar su misterioso proceso de descomposición. Según el Modelo Estándar, la gran Teoría que agrupa a todas las partículas y fuerzas conocidas de la Naturaleza, el Higgs debería descomponerse, en el 60% de las ocasiones, en quarks “fondo”, uno de los “sabores” o tipos más masivos de quarks, las diminutas partículas que constituyen protones y neutrones dentro del núcleo atómico.

Y ahora, utilizando un gran número de datos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), los investigadores de los experimentos ATLAS y CMS han conseguido, por fin, “cazar” al elusivo bosón justo en el momento en que, tal y como predice la teoría, se descomponía en dos partículas: un quark fondo y su equivalente antimateria, un quark antifondo. Los resultados de la investigación acaban de publicarse en dos artículos que pueden consultarse aquí y aquí.

Desde el descubrimiento del Higgs en 2012, los físicos habían tratado inútilmente de observar este proceso, tanto para confirmar las predicciones del Modelo Estandar como para subrayar sus lagunas y la necesidad de buscar una nueva Física capaz de explicar lo que el Modelo Estándar no puede.

El problema es que el proceso de descomposición del Higgs es extraordinariamente difícil de “atrapar” mientras sucede. El bosón, en efecto, se produce por una colisión entre dos protones. Si durante la colisión dos gluones (las partículas que mantienen unidos protones y neutrones entre sí) se fusionan y producen dos quarks “arriba”, dichos quarks pueden recombinarse en un Bosón de Higgs. Todo el proceso tiene lugar en un tiempo increíblemente corto: antes de descomponerse, el Higgs existe apenas durante la septillonésima parte de un segundo.

Es posible que el Bosón de Higgs sea una partícula fundamental en nuestro Universo

Existen varias formas posibles en que estas partículas pueden descomponerse y ser observadas con relativa facilidad. Pero con los quarks fondo la cosa se vuelve más complicada, ya que en cada colisión protón-protón se produce una auténtica lluvia de partículas secundarias, incluidos los quarks fondo, que a su vez se descomponen rápidamente en otras partículas.

Dado a que la existencia del Higgs es tan breve, hasta ahora había sido imposible determinar si los quark fondo detectados eran efectivamente el resultado de un bosón de Higgs en descomposición o de otros procesos de fondo causados por la colisión de protones.

Cientos de miles de eventos

Para aclarar las cosas, los detectores ATLAS y CMS combinaron sus datos y los analizaron para tratar de encontrar los quarks fondo entre la lluvia de partículas producida por la colisión. El segundo paso fue rastrear esos quarks fondo hasta un bosón de Higgs y comprobar así que, efectivamente, eran el producto de su descomposición.

Según Chris Palmer, físico de la Universidad de Princeton que trabajó en el análisis de datos del CMS, “Encontrar un solo evento que se parezca a los quarks fondo originados por un bosón de Higgs no es suficiente. Necesitábamos analizar cientos de miles de eventos antes de poder arrojar luz sobre este proceso, que sucede en medio de una montaña de eventos de fondo de aspecto similar”.

Finalmente, los investigadores lograron encontrar lo que buscaban y pudieron anunciar haber sido testigos, por primera vez, de la descomposición de un Bosón de Higgs.

Los resultados abren las puertas a un estudio mucho más detallado del Higgs y de la forma que tiene de interactuar con otra materia, incluidas partículas que aún no se han descubierto (como por ejemplo las de materia oscura), lo que equivaldría a entrar por primera vez en el ámbito de una nueva Física capaz de explicar lo que hoy no tiene, aún, explicación.

El siguiente paso en la investigación será refinar las mediciones para estudiar la descomposición del Higgs en una resolución mucho más alta.

Ago

21

No, tampoco los físicos entienden la Mecánica Cuántica

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Reportaje de ABC – Ciencia

Una encuesta realizada entre físicos demuestra que la mayoría no comprende qué tipo de realidad describen las teorías.

En la imagen, la conjetura de Birch y Swinnerton Dyer

Uno de los mayores misterios de la Ciencia es el hecho de que los objetos macroscópicos (una mesa, una casa, una pelota, un planeta, una persona…) siguen una serie de leyes físicas que, literalmente, no funcionan en el mundo de las partículas subatómicas. En la escala de lo infinitamente pequeño, en efecto, cualquier objeto o ser vivo convencional se compone de un conjunto más o menos numeroso de partículas. Y esas partículas, por separado, son capaces de hacer cosas que los conjuntos de partículas, como nosotros, o las mesas y las casas, no pueden. Aparecer y desaparecer a voluntad, estar en varios lugares al mismo tiempo, comunicarse de forma instantánea o, incluso, viajar adelante y atrás en el tiempo, son solo algunas de las extraordinarias propiedades a las que los físicos han tenido que ir acostumbrándose a la hora de lidiar con los constituyentes íntimos de la materia.

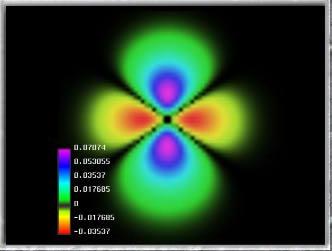

Para guiarse en ese mundo extraño, fue necesario crear toda una nueva Física, la Mecánica Cuántica, que describe, o trata de describir, lo que podemos esperar encontrarnos en el extraño reino de los protones, los electrones, los quarks y el resto de las partículas subatómicas que forman parte del Modelo Estandar y que conforman la realidad física que nos rodea.

Ni que decir tiene que para un profano en la materia, la Mecánica Cuántica resulta abstracta y difícil de comprender. Pero una reciente encuesta publicada por la revista New Scientist demuestra que tampoco los físicos se ponen de acuerdo a la hora de definir cuál es exactamente la realidad que la Mecánica Cuántica describe. Y lo que es más, a un buen número de ellos ni siquiera les importa. En otras palabras: en esta cuestión, los propios físicos están igual de perdidos que el resto de los mortales.

En la encuesta participaron 149 físicos. El 39% de ellos mostró su apoyo a la interpretación de Copenhague, que es el retrato “clásico” de la mecánica cuántica, formulado por el físico danés Niels Bohr en 1927. Otro 25%, sin embargo, prefirió otras interpretaciones alternativas y un impresionante 36% declaró no tener preferencia alguna al respecto. Es más, muchos de los encuestados afirmaron no estar seguros de comprender lo que una u otra interpretación significan realmente.

La autora del artículo de New Scientist, Sophia Chen, sostiene que la interpretación convencional, la que obtuvo un mayor porcentaje en la encuesta, es también la primera (y a menudo la única) que los físicos aprenden, y eso no significa, en absoluto, que sea la más acertada. La interpretación de Copenhague utiliza la ecuación de Scrödinger para predecir los resultados de los experimentos en física cuántica, e incorpora el principio de incertidumbre, según el que no se puede conocer, al mismo tiempo, el momento y la velocidad de una partícula dada. De hecho, para observar una partícula, es necesario bombardearla con otras partículas, lo que cambia bruscamente su trayectoria y afecta a los resultados de la observación.

Los críticos, por su parte, subrayan la inconsistencia de lo que sabemos sobre el mundo cuántico con las leyes de la Naturaleza. Por eso, recurren a otras interpretaciones, como la de los multiversos, formulada por el australiano Howard Wiseman en 2014 y según la cual los fenómenos cuánticos surgen de la interacción de múltiples universos que, sin embargo, están regidos por el mismo conjunto de leyes. “Es muy extraño, lo admito -explica el propio Wiseman a New Scientist- pero un conjunto de universos paralelos que obedecen a las mismas leyes es algo bastante menos extraño que un único Universo con excepciones a sus reglas, como dice la interpretación de Copenhague”.

El 32% de los encuestados afirmó no entender lo suficiente ninguna de las interpretaciones como para hacerse una opinión, mientras que otro 23% aseguró que cualquier interpretción resulta irrelevante. Algunos llegaron a sostener que muchas interpretaciones del mundo cuántico nunca podrán ser verificadas experimentalmente, ya que pertenecen más al terreno de la filosofía que al de la física.

En resumen, concluye el artículo, el gran número de posibles soluciones podría ser un indicativo de que, quizás, ninguna de ellas está en el camino correcto. Llevamos ya un siglo discutiendo sobre el tema y todo apunta a que lo haremos durante por lo menos otro siglo más. Según dijo en su día el propio Niels Bohr, considerado como uno de los padres de la Mecánica Cuántica, “lo que nosotros llamamos realidad está hecha de cosas que no pueden ser consideradas reales. Si la mecánica cuántica no le ha impactado profundamente, es que no la ha entendido todavía”.

Ago

17

¿Qué habrá más allá del Modelo Estándar de la Física de Partículas?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (5)

Comments (5)

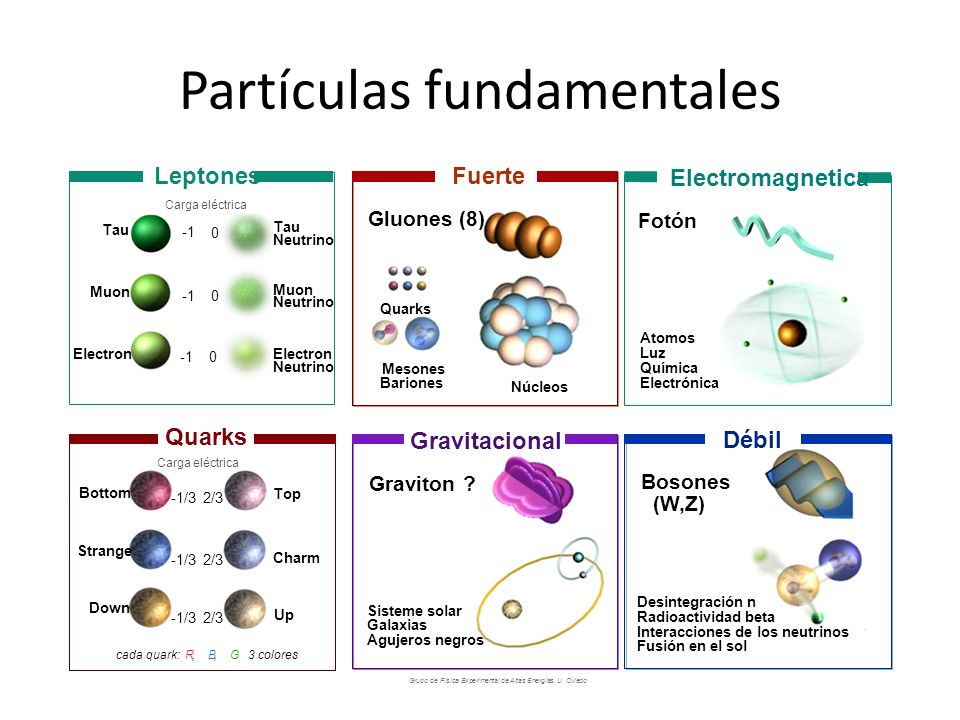

“Inicialmente, se presenta, de modo simplificado, el Modelo Estándar como una teoría sofisticada que identifica las partículas elementales y sus interacciones. Después, en el ámbito de esa teoría, se enfocan aspectos – el vacuo no es vacío; partículas desnudas y vestidas; materia oscura y viento oscuro; materia y antimateria; el campo y el bosón de Higgs; neutrinos oscilantes – que pueden ser motivadores desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje de la Física. Finalmente, se discute la probable superación de esa teoría por otra más completa.”

“… el Modelo Estándar es, en la historia, la más sofisticada teoría matemática sobre la naturaleza. A pesar de la palabra “modelo” en su nombre, el Modelo Estándar es una teoría comprensiva que identifica las partículas básicas y especifica cómo interactúan. Todo lo que pasa en nuestro mundo (excepto los efectos de la gravedad) es resultado de las partículas del Modelo Estándar interactuando de acuerdo con sus reglas y ecuaciones.”

La Física actual busca una teoría más amplia que el modelo estándar . Una teoría que dé una descripción completa, unificada y consistente de la estructura fundamental del universo. ¿Será la compleja Teoría de cuerdas,que integra también la interacción gravitaroria?

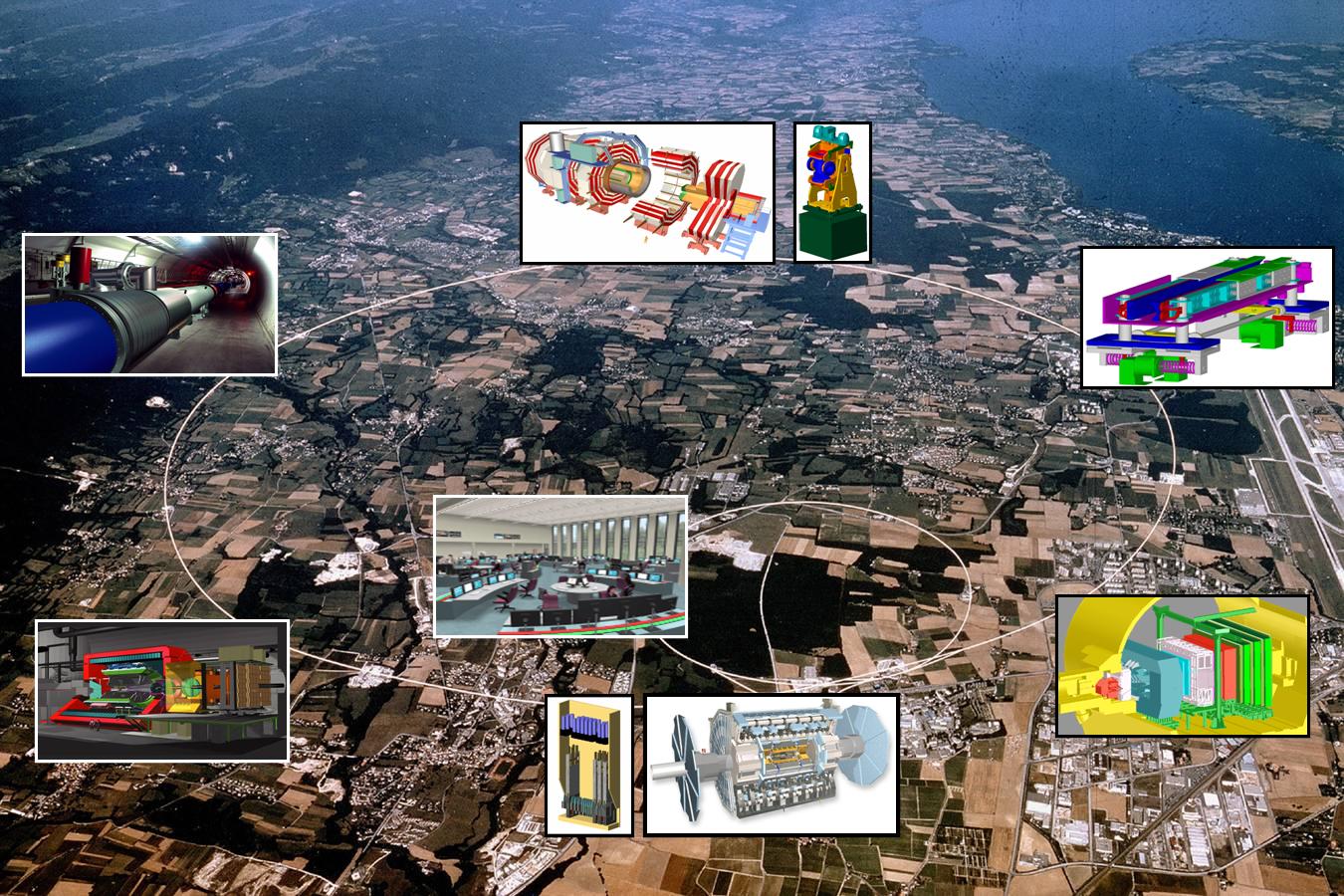

El modelo estándar es una poderosa herramienta pero no cumple todas las expectativas; no es un modelo perfecto. En primer lugar, podríamos empezar por criticar que el modelo tiene casi veinte constantes que no se pueden calcular. Desde luego, se han sugerido numerosas ideas para explicar el origen de todos estos parámetros o números inexplicables y sus valores, pero el problema de todas estas teorías es que los argumentos que dan nunca han sido enteramente convincentes. ¿Por qué se iba a preocupar la naturaleza de una fórmula mágica si en ausencia de tal fórmula no hubiera contradicciones? Lo que realmente necesitamos es algún principio fundamental nuevo, tal como el principio de la relatividad, pero no queremos abandonar todos los demás principios que ya conocemos. Ésos, después de todo, han sido enormemente útiles en el descubrimiento del modelo estándar. El mejor lugar para buscar un nuevo principio es precisamente donde se encuentran los puntos débiles de la presente teoría y, construímos máquinas como el LHC para que nos diga lo que no sabemos.

Una regla universal en la física de partículas es que para partículas con energías cada vez mayores, los efectos de las colisiones están determinados por estructuras cada vez más pequeñas en el espacio y en el tiempo. El modelo estándar es una construcción matemática que predice sin ambigüedad cómo debe ser el mundo de las estructuras aún más pequeñas. Pero existen varias razones para sospechar que sus predicciones pueden, finalmente (cuando podamos emplear más energía en un nivel más alto), resultar equivocadas.

Vistas a través del microscopio, las constantes de la naturaleza parecen estar cuidadosamente ajustadas sin ninguna otra razón aparente que hacer que las partículas parezcan lo que son. Hay algo muy erróneo aquí. Desde un punto de vista matemático no hay nada que objetar, pero la credibilidad del modelo estándar se desploma cuando se mira a escalas de tiempo y longitud extremadamente pequeñas, o lo que es lo mismo, si calculamos lo que pasaría cuando las partículas colisionan con energías extremadamente altas. ¿Y por qué debería ser el modelo válido hasta aquí? Podrían existir muchas clases de partículas súper pesadas que no han nacido porque se necesitan energías aún inalcanzables. ¿Dónde está la partícula de Higgs? ¿Cómo se esconde de nosotros el gravitón?

Parece que el Modelo estándar no admite la cuarta fuerza y tendremos que buscar más profundamente, en otras teorías que nos hablen y describan además de las partículas conocidas de otras nuevas que están por nacer y que no excluya la Gravedad. Ese es el Modelo que necesitamos para conocer mejor la Naturaleza.

Claro que las cosas no son tan sencilla y si deseamos evitar la necesidad de un delicado ajuste de las constantes de la naturaleza, creamos un nuevo problema: ¿cómo podemos modificar el modelo estándar de tal manera que el ajuste fino no sea necesario? Está claro que las modificaciones son necesarias, lo que implica que muy probablemente haya un límite más allá del cual el modelo tal como está deja de ser válido. El modelo estándar no será nada más que una aproximación matemática que hemos sido capaces de crear, de forma que todos los fenómenos que hemos observado hasta el presente están reflejados en él, pero cada vez que se pone en marcha un aparato más poderoso, tenemos que estar dispuestos a admitir que puedan ser necesarias algunas modificaciones del modelo para incluir nuevos datos que antes ignorábamos.

Más allá del modelo estándar habrá otras respuestas que nos lleven a poder hacer otras preguntas que en este momento, no sabemos ni plantear por falta de conocimientos. Si no conociéramos que los protonesestán formados por Quarks, ¿cómo nos podríamos preguntar si habrá algo más allá de los Quarks?

El gobierno de Estados Unidos, después de llevar gastados miles de millones de dólares, suspendió la construcción del supercolisionador superconductor de partículas asestando un duro golpe a la física de altas energías, y se esfumó la oportunidad para obtener nuevos datos de vital importancia para el avance de este modelo, que de momento es lo mejor que tenemos.

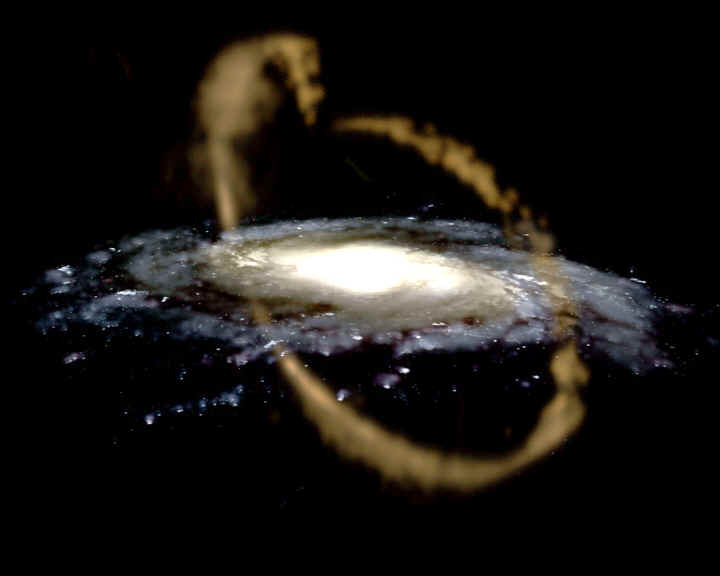

Se han estado inventando nuevas ideas, como la supersimetría y el technicolor. Los astrofísicos estarán interesados en tales ideas porque predicen una gran cantidad de nuevas partículas superpesadas, y también varios tipos de partículas que interaccionan ultradébilmente, los technipiones. Éstas podrían ser las WIMP’s (Weakly Interacting Massive Particles, o Partículas Masivas Débilmente Interactivas) que pueblan los huecos entre las galaxias, y serían así las responsables de la masa perdida que los astrofísicos siguen buscando y llaman “materia oscura”.

Que aparezcan “cosas” nuevas y además, imaginarlas antes, no es fácil. Recordemos cómo Paul Dirac se sintió muy incómodo cuando en 1931 dedujo, a partir de su ecuación del electrón, que debería existir una partícula con carga eléctrica opuesta. Esa partícula no había sido descubierta y le daba reparo perturbar la paz reinante en la comunidad científica con una idea tan revolucionaria, así que disfrazó un poco la noticia: “Quizá esta partícula cargada positivamente, tan extraña, sea simplemente el protón”, sugirió. Cuando poco después se identificó la auténtica antipartícula del electrón (el positrón) se sorprendió tanto que exclamó: “¡Mi ecuación es más inteligente que su inventor!”. Este último comentario es para poner un ejemplo de cómo los físicos trabajan y buscan caminos matemáticos mediante ecuaciones de las que, en cualquier momento (si están bien planteadas), surgen nuevas ideas y descubrimientos que ni se podían pensar. Así pasó también con las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, donde Schwarzschild dedujo la existencia de los agujeros negros.

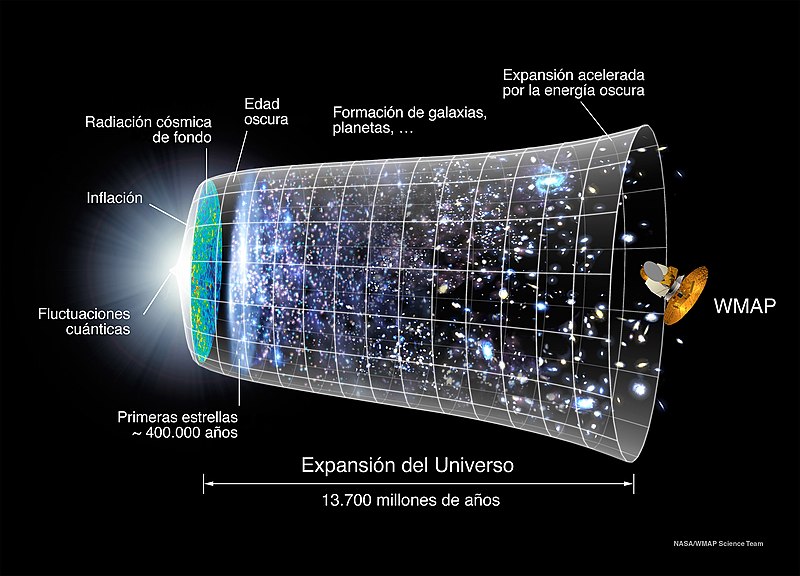

Se piensa que al principio del comienzo del tiempo, cuando surgió el Big Bang, las energías eran tan altas que allí reinaba la simetría total; sólo había una sola fuerza que todo lo englobaba. Más tarde, a medida que el universo se fue expandiendo y enfriando, surgieron las cuatro fuerzas que ahora conocemos y que todo lo rigen. Tenemos los medios, en los supercolisionadores de partículas, para viajar comenzando por 1.000 MeV, hasta finalizar en cerca de 1019 MeV, que corresponde a una escala de longitudes de aproximadamente 10–30 cm. Howard Georgi, Helen Quinn y Steven Weinberg descubrieron que ésta es la región donde las tres constantes de acoplamiento gauge se hacen iguales (U(1), SU(2) y SU(3)); resultan ser lo mismo. ¿Es una coincidencia que las tres se hagan iguales simultáneamente? ¿Es también una coincidencia que esto suceda precisamente en esa escala de longitud? Faltan sólo tres ceros más para alcanzar un punto de retorno. Howard Georgi y Sheldon Glashow descubrieron un modelo genuinamente unificado en el dominio de energías de 1019 MeV tal que, cuando se regresa de allí, espontáneamente surgen las tres fuerzas gauge tal como las conocemos. De hecho, ellos encontraron el modelo; la fórmula sería SU(5), que significa que el multiplote más pequeño debe tener cinco miembros.

Materia y Energía Oscura… Un Misterio…Sin resolver.

Y, a todo esto, ¿dónde está esa energía oculta? ¿Y donde la materia? Podemos suponer que la primera materia que se creo en el Universo fue la que llamamos (algún nom,bre había que ponerle) “Materia Oscura”, esa clase de Ilem o sustancia primera del Universo que mejor sería llamarla invisible, ya que, de no ser así, difícil sería explicar cómo se pudieron formar las primeras estrellas y galaxias de nuestro Universo, ¿dónde está el origen de la fuerza de Gravedad que lo hizo posible, sino en esa materia escondida?

¡Lo dicho! Necesitamos saber, y, deseo que de una vez por todas, se cumpla lo que dejó dicho Hilbert en su tumba de Gotinga (Alemania): “Tenemos que saber, ¡sabremos!. Pero…

¡Que sea pronto!

emilio silvera

Ago

13

Los Quarks invisibles

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

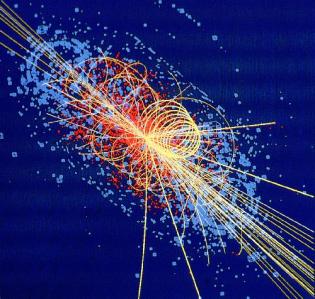

Una vez que se ha puesto orden entre las numerosas especies de partículas, se puede reconocer una pauta. Igual que Dimitri Ivanovich Mendeleev descubrió el sistema periódico de los elementos químicos en 1869, así también se hizo visible un sistema similar para las partículas. Esta pauta la encontraron independientemente el americano Murray Gell-Mann y el israelí Yuval Ne’eman. Ocho especies de mesones, todos con el mismo espín, u ocho especies de bariones, con el mismo espín, se podían reagrupar perfectamente en grupos que llamaremos multipletes. El esquema matemático correspondiente se llama SU(3). Grupletes de ocho elementos forman un octete “fundamental”. Por esta razón Gell-Mann llamó a esta teoría el “óctuplo camino”. Lo tomó prestado del budismo de acuerdo con el cual el camino hacia el nirvana es el camino óctuplo.

Pero las matemáticas SU(3) también admiten multipletes de diez miembros. Cuando se propuso este esquema se conocían nueve bariones con espín 3/2. Los esquemas SU(3) se obtienen al representar dos propiedades fundamentales de las partículas, la extrañeza S frente al isoespín I₃ , en una gráfica.

Imagen de trazas en la cámara de burbujas del primer evento observado incluyendo bariones Ω, en el Laboratorio Nacional Brookhaven.

De esta manera, Gell-Mann predijo un décimo barión, el omega-menos (Ω¯), y pudo estimar con bastante precisión su masa porque las masas de los otros nueve bariones variaban de una forma sistemática en el gráfico (también consiguió entender que las variaciones de la masa eran una consecuencia de una interacción simple). Sin embargo, estaba claro que la Ω¯, con una extrañeza S = -3, no tenía ninguna partícula en la que desintegrarse que no estuviera prohibida por las leyes de conservación de la interacción fuerte. De modo que, la Ω¯ sólo podía ser de tan sólo 10¯²³ segundos como los demás miembros del multiplete, sino que tenía que ser del orden de 10¯¹⁰ segundos. Consecuentemente, esta partícula debería viajar varios centímetros antes de desintegrarse y esto la haría fácilmente detectable. La Ω¯ fue encontrada en 1964 con exactamente las mismas propiedades que había predicho Gell-Mann.

Se identificaron estructuras multipletes para la mayoría de los demás bariones y mesones y Gell-Mann también consiguió explicarlas. Sugirió que los mesones, igual que los bariones, debían estar formados por elementos constitutivos “más fundamentales aún”. Gell-Mann trabajaba en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena (CalTech), donde conversaba a menudo con Richard Feynman. Eran ambos físicos famosos pero con personalidades muy diferentes. Gell-Mann, por ejemplo, es conocido como un entusiasta observador de Pájaros, familiarizado con las artes y la literatura y orgulloso de su conocimiento de lenguas extranjeras. Feynman fue un hombre hecho a sí mismo, un analista riguroso que se reía de cualquier cosa que le recordara la autoridad establecida.

Hay una anécdota que parece no ser cierta de hecho, pero que me parece tan buena que no puedo evitar el contarla; podía haber sucedido de esta forma. Gell-Mann le dijo a Feynman que tenía un problema, que estaba sugiriendo un nuevo tipo de ladrillos constitutivos de la materia y que no sabía qué nombre darles. Indudablemente debía haber de haber pensado en utilizar terminología latina o griega, como ha sido costumbre siempre en la nomenclatura científica. “Absurdo”, le dijo Feynman; “tú estás hablando de cosas en las que nunc ase había pensado antes. Todas esas preciosas pero anticuadas palabras están fuera de lugar. ¿Por qué no los llamas simplemente “shrumpfs”, “quacks” o algo así?”.

Cuando algún tiempo después le pregunté a Gell-Mann, éste negó que tal conversación hubiera tenido lugar. Pero la palabra elegida fue quark, y la explicación de Gell-Mann fue que la palabra venía de una frase de Fynnegan’s Wake de James Joyce; “¡Tres quarks para Muster Mark!”. Y, efectivamente así es. A esas partículas les gusta estar las tres juntas. Todos los bariones están formados por tres quarks, mientras que los mesones están formados por un quark y un antiquark.

Los propios quarks forman un grupo SU(3) aún más sencillo. Los llamaremos “arriba (u)”, “abajo” (d), y “extraño” (s). Las partículas “ordinarias” contienen solamente quarks u y d. Los hadrones “extraños” contienen uno o más quarks s (o antiquarks ŝ).

La composición de quarks de espín 3/2 se puede ver en la tabla 5. La razón por la que los bariones de espín ½ sólo forman un octete es más difícil de explicar. Está relacionada con el hecho de que en estos estados, al menos dos de los quarks tienen que ser diferentes unos de otros.

Realmente, la idea de que los hadrones estuvieran formados por ladrillos fundamentales sencillos había sido también sugerida por otros. George Zweig, también en el CalTech, en Pasadena, había tenido la misma idea. Él había llamado a los bloques constitutivos “ases!, pero es la palabra “quark” la que ha prevalecido. La razón por la que algunos nombres científicos tienen más éxito que otros es a veces difícil de comprender.

Pero en esta teoría había algunos aspectos raros. Aparentemente, los quarks (o ases) siempre existen en parejas o tríos y nunca se han visto solos. Los experimentadores habían intentado numerosas veces detectar un quark aislado en aparatos especialmente diseñados para ello, pero ninguno había tenido éxito.

Loa quarks –si se pudieran aislar- tendrían propiedades incluso más extrañas. Por ejemplo, ¿cuáles serían sus cargas eléctricas? Es razonable suponer que tanto los quarks u como los quarks s y d deban tener siempre la misma carga. La comparación de la tabla 5 con la tabla 2 sugiere claramente que los quarks d y s tienen carga eléctrica -1/3 y el quark u tiene carga +2/3. Pero nunca se han observado partículas que no tengan carga múltiplo de la del electrón o de la del protón. Si tales partículas existieran, sería posible detectarlas experimentalmente. Que esto haya sido imposible debe significar que las fuerzas que las mantienen unidas dentro del hadrón son necesariamente increíblemente eficientes.

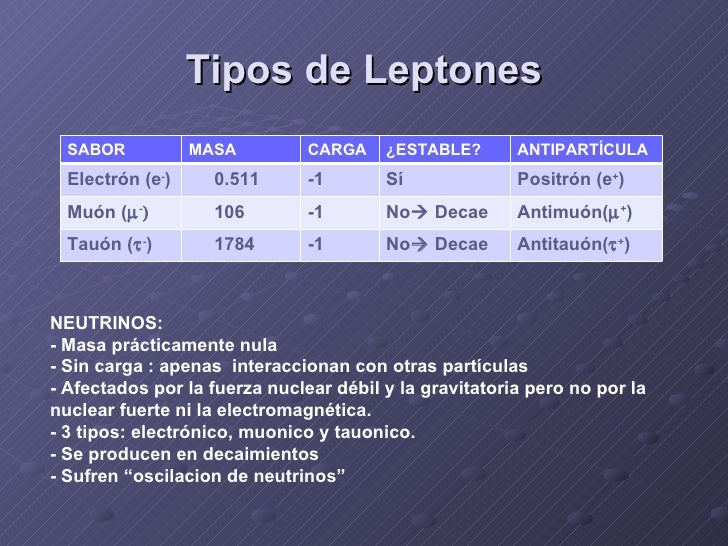

Aunque con la llegada de los quarks se ha clarificado algo más la flora y la fauna de las partículas subatómicas, todavía forman un conjunto muy raro, aún cuando solamente unas pocas aparezcan en grandes cantidades en el universo (protones, neutrones, electrones y fotones). Como dijo una vez Sybren S. de Groot cuando estudiaba neutrinos, uno realmente se enamora de ellos. Mis estudiantes y yo amábamos esas partículas cuyo comportamiento era un gran misterio. Los leptones, por ser casi puntuales, son los más sencillos, y por tener espín se ven afectados por la interacción que actúa sobre ellos de forma muy complicada, pero la interacción débil estaba bastante bien documentada por entonces.

Los hadrones son mucho más misteriosos. Los procesos de choque entre ellos eran demasiado complicados para una teoría respetable. Si uno se los imagina como pequeñas esferas hachas de alguna clase de material, aún quedaba el problema de entender los quarks y encontrar la razón por la que se siguen resistiendo a los intentos de los experimentadores para aislarlos.

emilio silvera

Si queréis saber más sobre el tema, os recomiendo leer el libro Partículas de Gerard ´t Hooft

Ago

9

El “universo” de las partículas I

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

¿Qué no será capaz de inventar el hombre para descubrir los misterios de la naturaleza?

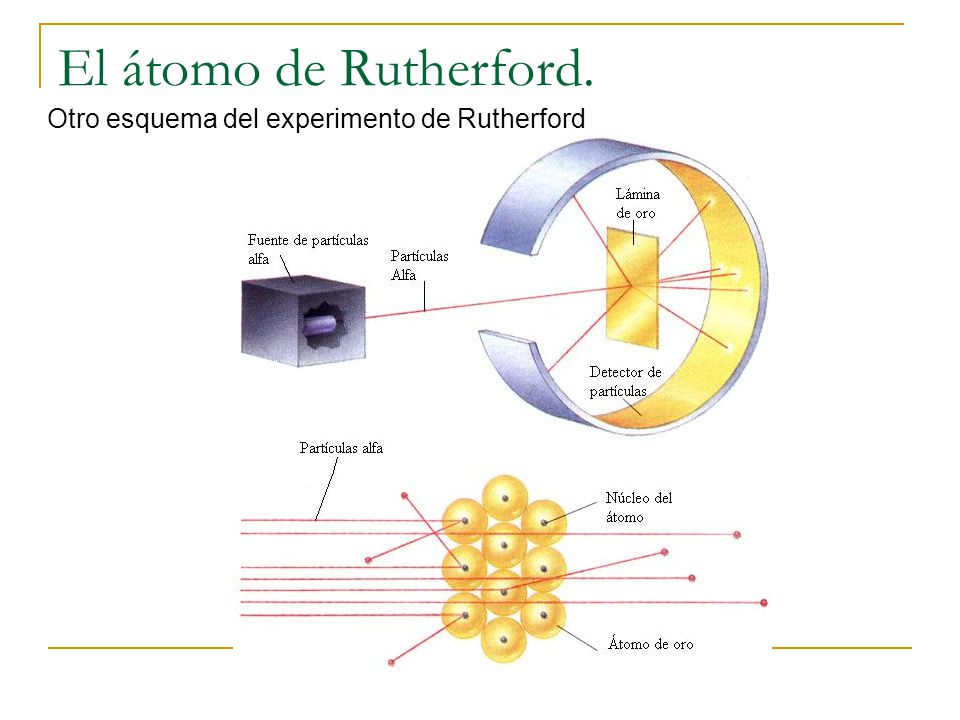

Ha pasado mucho tiempo desde que Rutherford identificara la primera partícula nuclear (la partícula alfa). El camino ha sido largo y muy duro, con muchos intentos fallidos antes de ir consiguiendo los triunfos (los únicos que suenan), y muchos han sido los nombres que contribuyen para conseguir llegar al conocimiento que actualmente tenemos del átomo y del núcleo; los electrones circulando alrededor del núcleo, en sus diferentes niveles, con un núcleo compuesto de protones y neutrones que, a su vez, son constituidos por los quarks allí confinados por los gluones, las partículas mediadoras de la fuerza nuclear fuerte. Pero, ¿qué habrá más allá de los quarks?, ¿las supercuerdas vibrantes? Algún día se sabrá.

Partículas

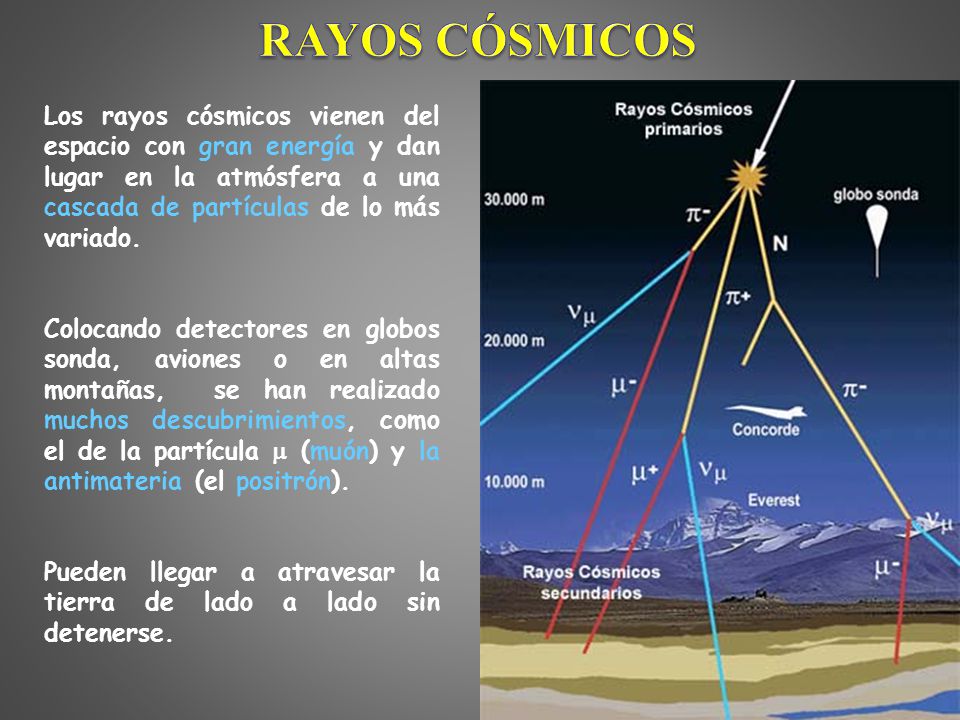

El universo de las partículas es fascinante. Cuando las partículas primarias chocan con átomos y moléculas en el aire, aplastan sus núcleos y producen toda clase de partículas secundarias. En esta radiación secundaria (aún muy energética) la que detectamos cerca de la Tierra, por los globos enviados a la atmósfera superior, han registrado la radiación primaria.

El físico estadounidense Robert Andrews Millikan, que recogió una gran cantidad de información acerca de esta radiación (y que le dio el nombre de rayos cósmicos), decidió que debería haber una clase de radiación electromagnética. Su poder de penetración era tal que, parte del mismo, atravesaba muchos centímetros de plomo. Para Millikan, esto sugería que la radiación se parecía a la de los penetrantes rayos gamma, pero con una longitud de onda más corta.

Otros, sobre todo el físico norteamericano Holly Compton, no estaban de acuerdo en que los rayos cósmicos fuesen partículas. Había un medio para investigar este asunto; si se trataba de partículas cargadas, deberían ser rechazadas por el campo magnético de la Tierra al aproximarse a nuestro planeta desde el espacio exterior. Compton estudió las mediciones de la radiación cósmica en varias latitudes y descubrió que en realidad se curvaban con el campo magnético: era más débil cera del ecuador magnético y más fuerte cerca de los polos, donde las líneas de fuerza magnética se hundían más en la Tierra.

Las partículas cósmicas primarias, cuando entran en nuestra atmósfera, llevan consigo unas energías fantásticas, muy elevadas. En general, cuanto más pesado es el núcleo, más raro resulta entre las partículas cósmicas. Núcleos tan complejos como los que forman los átomos de hierro se detectaron con rapidez; en 1.968, otros núcleos como el del uranio. Los núcleos de uranio constituyen sólo una partícula entre 10 millones. También se incluirán aquí electrones de muy elevada energía.

Ahora bien, la siguiente partícula inedita (después del neutrón) se descubrió en los rayos cósmicos. A decir verdad, cierto físico teórico había predicho ya este descubrimiento. Paul Adrien Dirac había aducido, fundándose en un análisis matemático de las propiedades inherentes a las partículas subatómicas, que cada partícula debería tener su antipartícula (los científicos desean no sólo que la naturaleza sea simple, sino también simétrica). Así pues, debería haber un antielectrón, salvo por su carga que sería positiva y no negativa, idéntico al electrón; y un antiprotón, con carga negativa en vez de positiva.

En 1.930, cuando Dirac expuso su teoría, no llamó demasiado la atención en el mundo de la ciencia. Pero, fiel a la cita, dos años después apareció el antielectrón. Por entonces, el físico americano Carl David Anderson trabajaba con Millikan en un intento por averiguar si los rayos cósmicos eran radiación electromagnética o partículas. Por aquellas fechas, casi todo el mundo estaba dispuesto a aceptar las pruebas presentadas por Compton, según las cuales, se trataría de partículas cargadas; pero Millikan no acababa de darse por satisfecho con tal solución.

Anderson se propuso averiguar si los rayos cósmicos que penetraban en una cámara de ionización se curvaban bajo la acción de un potente campo magnético. Al objeto de frenar dichos rayos lo suficiente como para detectar la curvatura, si la había, puso en la cámara una barrera de plomo de 6’35 mm de espesor. Descubrió que, cuando cruzaba el plomo, la radiación cósmica trazaba una estela curva a través de la cámara; y descubrió algo más. A su paso por el plomo, los rayos cósmicos energéticos arrancaban partículas de los átomos de plomo. Una de esas partículas dejó una estela similar a la del electrón. ¡Allí estaba, pues, el antielectrón de Dirac! Anderson le dio el nombre de positrón. Tenemos aquí un ejemplo de radiación secundaria producida por rayos cósmicos. Pero aún había más, pues en 1.963 se descubrió que los positrones figuraban también entre las radiaciones primarias.

Abandonado a sus propios medios, el positrón es tan estable como el electrón (¿y por qué no habría de serlo si el idéntico al electrón, excepto en su carga eléctrica?). Además, su existencia puede ser indefinida. Ahora bien, en realidad no queda abandonado nunca a sus propios medios, ya que se mueve en un universo repleto de electrones. Apenas inicia su veloz carrera (cuya duración ronda la millonésima de segundo), se encuentra ya con uno.

Así, durante un momento relampagueante quedaron asociados el electrón y el positrón; ambas partículas girarán en torno a un centro de fuerza común. En 1.945, el físico americano Arthur Edwed Ruark sugirió que se diera el nombre de positronio a este sistema de dos partículas, y en 1.951, el físico americano de origen austriaco Martin Deutsch consiguió detectarlo guiándose por los rayos gamma característicos del conjunto.

Pero no nos confundamos, aunque se forme un sistema positronio, su existencia durará, como máximo, una diezmillonésima de segundo. El encuentro del electrón-positrón provoca un aniquilamiento mutuo; sólo queda energía en forma de radiación gamma. Ocurre pues, tal como había sugerido Einstein: la materia puede convertirse en energía y viceversa. Por cierto, que Anderson consiguió detectar muy pronto el fenómeno inverso: desaparición súbita de rayos gamma para dar origen a una pareja electrón-positrón. Este fenómeno se llama producción en pareja. Anderson compartió con Hess el premio Nobel de Física de 1.936.

Poco después, los Joliot-Curie detectaron el positrón por otros medios, y al hacerlo así realizaron, de paso, un importante descubrimiento. Al bombardear los átomos de aluminio con partículas alfa, descubrieron que con tal sistema no sólo se obtenían protones, sino también positrones. Cuando suspendieron el bombardeo, el aluminio siguió emitiendo positrones, emisión que sólo con el tiempo se debilitó. Aparentemente habían creado, sin proponérselo, una nueva sustancia radiactiva. He aquí la interpretación de lo ocurrido según los Joliot-Curie: cuando un núcleo de aluminio absorbe una partícula alfa, la adición de los dos protones transforma el aluminio (número atómico 13) en fósforo (número atómico 15). Puesto que las partículas alfa contienen cuatro nucleones en total, el número masivo se eleva 4 unidades, es decir, del aluminio 27 al fósforo 31. Ahora bien, si al reaccionar se expulsa un protón de ese núcleo, la reducción en una unidad de sus números atómicos y masivos hará surgir otro elemento, o sea, el silicio 30.

Puesto que la partícula alfa es el núcleo del helio, y un protón es el núcleo del hidrógeno, podemos escribir la siguiente ecuación de esta reacción nuclear:

aluminio 27 + helio 4 = silicio 30 + hidrógeno 1

Nótese que los números másicos se equilibran:

27 + 4 = 30 + 1

Adentrarse en el universo de las partículas que componen los elementos de la tabla periódica, y en definitiva, la materia conocida, es verdaderamente fantástico.

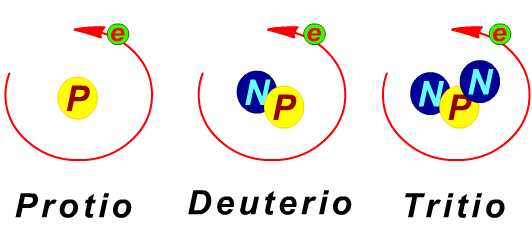

Tan pronto como los Joliot-Curie crearon el primer isótopo radiactivo artificial, los físicos se lanzaron en tropel a producir tribus enteras de ellas. En realidad, las variedades radiactivas de cada elemento en la tabla periódica son producto de laboratorio. En la moderna tabla periódica, cada elemento es una familia con miembros estables e inestables, algunos procedentes de la naturaleza, otros sólo del laboratorio. Por ejemplo, el hidrógeno presenta tres variedades: en primer lugar, el corriente, que tienen un solo protón. En 1.932, el químico Harold Urey logró aislar el segundo. Lo consiguió sometiendo a lenta evaporación una gran cantidad de agua, de acuerdo con la teoría de que los residuos representarían una concentración de la forma más pesada del hidrógeno que se conocía, y, en efecto, cuando se examinaron al espectroscopio las últimas gotas de agua no evaporadas, se descubrió en el espectro una leve línea cuya posición matemática revelaba la presencia de hidrógeno pesado.

El núcleo de hidrógeno pesado está constituido por un protón y un neutrón. Como tiene un número másico de 2, el isótopo es hidrógeno. Urey llamó a este átomo deuterio (de la voz griega deutoros, “segundo”), y el núcleo deuterón. Una molécula de agua que contenga deuterio se denomina agua pesada, que tiene puntos de ebullición y congelación superiores al agua ordinaria, ya que la masa del deuterio es dos veces mayor que la del hidrógeno corriente. Mientras que ésta hierve a 100º C y se congela a 0º C, el agua pesada hierve a 101’42º C y se congela a 3’79º C. El punto de ebullición del deuterio es de -23’7º K, frente a los 20’4º K del hidrógeno corriente. El deuterio se presenta en la naturaleza en la proporción de una parte por cada 6.000 partes de hidrógeno corriente. En 1.934 se otorgó a Urey el premio Nobel de Química por su descubrimiento del deuterio.

El deuterio resultó ser una partícula muy valiosa para bombardear los núcleos. En 1.934, el físico australiano Marcus Lawrence Edwin Oliphant y el austriaco P. Harteck atacaron el deuterio con deuterones y produjeron una tercera forma de hidrógeno, constituido por un protón y dos neutrones. La reacción se planteó así:

hidrógeno 2 + hidrógeno 2 = hidrógeno 3 + hidrógeno 1

Este nuevo hidrógeno superpesado se denominó tritio (del griego tritos, “tercero”); su ebullición a 25º K y su fusión a 20’5º K.

Como es mi costumbre, me desvío del tema y sin poderlo evitar, mis ideas (que parecen tener vida propia), cogen los caminos más diversos. Basta con que se cruce en el camino del trabajo que realizo un fugaz recuerdo; lo sigo y me lleva a destinos distintos de los que me propuse al comenzar. Así, en este caso, me pasé a la química, que también me gusta mucho y está directamente relacionada con la física; de hecho son hermanas: la madre, las matemáticas, la única que finalmente lo podrá explicar todo.

emilio silvera

Totales: 75.670.168

Totales: 75.670.168 Conectados: 43

Conectados: 43