Jul

19

LOS ORÍGENES III

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El origen ~

Clasificado en El origen ~

Comments (0)

Comments (0)

Las redes neuronales siempre han estado ahí pero… ¡No siempre trabajaron de la misma manera!

El aumento del tamaño y complejidad del cerebro a lo largo de la evolución, según todos los , se acompañó de un incremento del gasto energético. ¿Cómo se pudo formar una estructura tan compleja a partir del protoplasma vivo? Claro que, el viaje es mucho más antiguo y, comenzó, hace algunos miles de millones de años en aquella estrella masiva que formó la Nebulosa de la que surgió nuestro Sistema Solar. Con aquel “polvo de estrellas” pudimos llegar nosotros aquí.

El aumento del crebro hizo posible comprender las cosas misteriosas que pasaban a nuestro alrededor, y, poco a poco, fuímos dominando algunas de aquellas fantásticas maravillas que se producían de manera natural para hacerlas posibles en de la vida cotidiana.

Está claro que el cerebro necesita energía. Sin embargo, no quiere decir que cuanto más comamos más crecerá y más inteligentes seremos. El cerebro crece porque se ejercita, es el órgano pensante de nuestro ser, allí se elaboran todas las ideas y se fabrican todas las sensaciones, y su mecanismo se pone en marcha para buscar soluciones a problemas que se nos plantean, para estudiar y comprender, asimilar nuevos conceptos, emitir teorías y plantear cuestiones complejas múltiples problemas que el ser humano maneja en los distintos ámbitos del saber científico y técnico, o simplemente de conocimientos especializados de la actividad cotidiana. Todo esto hace funcionar al cerebro, a veces al límite de sus posibilidades, exigiéndole más de lo que es capaz de dar y exprimiendo su energía hasta producir agotamiento mental.

La constante de Planck, simbolizada con la letra h (o bien ħ=h/2π

La constante de Planck relaciona la energía E de los fotones con la frecuencia  de la onda lumínica según la fórmula:

de la onda lumínica según la fórmula:

Esta actividad, sobre todo en las de las matemáticas, la física y la química (está comprobado), es lo que hace crecer más a nuestro cerebro, que en el ejercicio de tales actividades consumen de manera selectiva la energía necesaria para tal cometido de una máxima exigencia intelectual que requiere manejar conceptos de una complejidad máxima que no todos los cerebros están capacitados para asimilar, ya que se necesita una larga y cuidada preparación durante años y, sobre todo, que el cerebro esté capacitado para asimilarla.

Así que el cerebro crece porque lo hacemos trabajar y lo educamos, no porque nos atraquemos de comer. Hay animales que consumen enormes cantidades de alimentos y tienen cerebros raquíticos.

El deseo de saber, eso sí que agranda el cerebro.

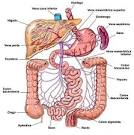

En 1.891, Sir Arthur Keit enunció que en los primates existe una relación inversa entre el tamaño del cerebro y el del intestino: “Un primate no puede permitirse tener a la vez un sistema digestivo grande y un cerebro también grande”.

En 1.995, L. Aiello y P. Wheeler, completaron este principio formulando la llamada “Hipótesis del órgano costoso”. En ella se establece que, dado que el cerebro es uno de los órganos más costosos desde el punto de vista metabólico, un aumento del volumen cerebral sólo sería posible a cambio de reducir el tamaño y la actividad de otro órgano con similar consumo de energía. ¿Pero cuál es este órgano? El otro sistema que consume tanta energía como el cerebro es el aparato digestivo. El intestino puede reducirse a lo largo de la evolución porque su tamaño, en una determinada especie, depende de la calidad de la alimentación que esa especie ingiera. Una alimentación de alta calidad es la que se digiere con facilidad y libera mayor cantidad de nutrientes y energía por unidad de trabajo digestivo invertido.

La alimentación a base de plantas es de más baja calidad que la a base de carne, por eso una forma de aumentar la calidad dietética de una alimentación es incrementar la cantidad de comida de procedencia animal (huevos, carne, insectos, pescados, reptiles, etc).

Cuando se comparan las proporciones de volumen de cerebro y de aparato digestivo en humanos y en chimpancés en términos energéticos se obtiene un resultado concluyente: la energía ahorrada por la reducción del tamaño del intestino en humanos es aproximadamente del mismo orden que el coste energético adicional de su mayor cerebro.

Así, según estas teorías, la expansión cerebral que se produjo durante la evolución desde nuestros antecesores hasta el hombre sólo fue energéticamente posible mediante una reducción paralela del tamaño del aparato digestivo.

La evolución pudo haber optado por otras soluciones, por ejemplo la de incrementar la cantidad total de energía en forma de alimento, permitiendo así la existencia de energía necesaria para un gran cerebro y un gran aparato digestivo, lo cual sería al menos chocante, ya que lo racional es que tengamos que alimentarnos para vivir y no que vivamos para alimentarnos.

Los ladrillos del cerebro: Es evidente que el estímulo para la expansión evolutiva del cerebro obedeció a diversas necesidades de adaptación como puede ser el incremento de la complejidad social de los grupos de homínidos y de sus relaciones interpersonales, así como la necesidad de pensar para buscar soluciones a problemas surgidos por la implantación de sociedades más modernas cada vez. Estas y otras muchas razones fueron las claves para que la selección natural incrementara ese prodigioso universo que es el cerebro humano.

Recreación de la ciudad de Uruk en Mesopotamia

Claro que para levantar cualquier edificio, además de un estímulo para hacerlo se necesitan los ladrillos específicos con las que construirlo y la energía con la que mantenerlo funcionando.

La evolución rápida del cerebro no sólo requirió alimentos de una elevada densidad energética y abundantes proteínas, vitaminas y minerales; el crecimiento del cerebro necesitó de otro elemento fundamental:

Un aporte adecuado de ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena, que son componentes fundamentales de las membranas de las neuronas, las células que hacen funcionar nuestro cerebro.

Una imagen vale más que mil palabras

Nuestro organismo, como ya he señalado, es incapaz de sintetizar en el hígado suficiente cantidad de estos ácidos grasos; tiene que conseguirlos mediante la alimentación. Estos ácidos grasos son abundantes en los animales y en especial en los alimentos de origen acuático (peces, moluscos, crustáceos). Por ello, algunos especialistas consideran que la evolución del cerebro no pudo ocurrir en cualquier parte del mundo y, por lo tanto, requirió un entorno donde existiera una abundancia de estos ácidos grasos en : un entorno acuático.

El cerebro humano contiene 600 gramos de estos lípidos tan especiales imprescindibles para su función. Entre estos lípidos destacan los ácidos grasos araquidónico (AA, 20:4 W-6) y docosahexaenoico (DHA, 22:6 W-3); entre los dos constituyen el noventa por 100 de todos los ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena en el cerebro humano y en el resto de los mamíferos.

Una buena provisión de estos ácidos grasos es tan importante que cualquier deficiencia dentro del útero o durante la infancia puede producir fallos en el desarrollo cerebral.

El entorno geográfico del este de África donde evolucionaron nuestros ancestros proporcionó una fuente única nutricional, abundante de estos ácidos grasos esenciales para el desarrollo cerebral. Esta es otra de las circunstancias extraordinarias que favoreció nuestra evolución.

Las evidencias fósiles indican que el género Homo surgió en un entorno ecológico único, como es el formado por los numerosos lagos que llenan las depresiones del valle del Rift, el cual, en conjunto y desde un punto de vista geológico, es considerado un “protoocéano”. El área geográfica formada por el mar Rojo, el golfo de Adén y los grandes lagos del Rift forman lo que en geología se conoce como “océano fallido”. Son grandes lagos algunos de una gran profundidad (el lago Malawi tiene 1.500 metros y el lago Tanganika 600 m) y de una enorme extensión (el lago Victoria, de 70.000 Km2, es el mayor lago tropical del mundo). Se llenaban, como hacen hoy, del agua de los numerosos ríos que desembocan en ellos; por eso sus niveles varían según las condiciones climatológicas regionales y estaciónales.

Islote del Lago Victoria

Muchos de estos lagos son alcalinos debido al intenso volcanismo de la zona. Son abundantes en peces, moluscos y crustáceos que tienen proporciones de lípidos poliinsaturados de larga cadena muy similares a los que componen el cerebro humano. Este entorno, en el que la especie Homo evolucionó durante al menos dos millones de años, proporcionó a nuestros ancestros una excelente fuente de proteínas de elevada calidad biológica y de ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena, una combinación ideal para hacer crecer el cerebro.

Esta es otra de las razones en las que se apoyan algunos para sugerir que nuestros antecesores se adaptaron durante algunos cientos de miles de años a un entorno litoral, posiblemente una vida lacustre, en el “océano fallido” de los grandes lagos africanos, y que nuestra abundante capa de grasa subcutánea es la prueba de esta circunstancia de nuestra evolución.

Desde Asia, a través del estrecho de Behring, pasaron a Américalos primeros inmigrantes hace aproximadamente cuarenta mil años. Esta hipótesis, ampliamente difundida y aceptada, afirma que esta ruta septentrional fue utilizada tanto por hombres como por animales, que se trasladaron desde la estepas siberianas hacia Alaska, en sucesivas oleadas.

La realidad es que este entorno lacustre proporcionó abundantes alimentos procedentes del agua, ricos en proteínas de buena calidad y en ácidos grasos poliinsaturados. Estos alimentos completaban la carroña incierta o la caza imposible. Durante cientos de miles de años evolucionaron los homínidos en este entorno entre la sabana ardiente y las extensiones interminables de aguas someras por las que vagaban los clanes de nuestros antepasados chapoteando a lo largo de kilómetros en busca de alimento. Este entorno único no sólo garantizó los nutrientes necesarios para desarrollar el cerebro, sino que aceleró numerosos cambios evolutivos que confluirían en el Homo sapiens.

Nuestra especie es muy homogénea en sus características: somos muy similares a pesar de lo que pudiera parecer a causa de las diferencias del color en la piel o en los rasgos faciales de las diferentes poblaciones. Tanto los datos de la genética como los de la paleantropología muestran que los seres humanos, como especie, procedemos de un grupo pequeño de antepasados que vivían en África hace unos cuatrocientos mil años.

Hemos logrado determinar con precisión nuestros orígenes como especie mediante precisos análisis genéticos; por ejemplo, los llevados a cabo sobre los genes de las mitocondrias pertenecientes a individuos de todas las poblaciones del mundo y de todas las razas.

Estudiando el ADN mitocondrial de miles de personas se ha llegado a formular la llamada “Teoría de la Eva Negra”, según la cual todos nosotros, los Homo sapiens, procedemos de una hembra que vivió en algún lugar de África hace ahora unos trescientos mil años. Otros estudios se han realizado mediante el análisis del polimorfismo del cromosoma Y.

Teoría de “La Eva Mitocondrial” o”Eva Negra”

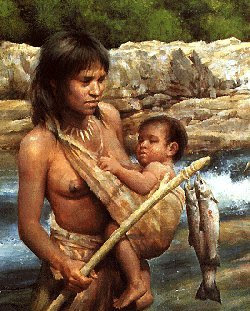

Escena que bien pudo ser una realidad

Según la teoría genetista, la Eva mitocondrial habría sido una mujer africana que en la evolución humana correspondería al ancestro femenino que poseeía las mitocondrias de las que descienden todas las mitocondrias de la población humana actual. Por ello, si se sigue la línea genealógica por vía materna de cada persona en el árbol genealógico de toda la humanidad, la Eva mitocondrial correspondería a un único antepasado femenino de la que diverge toda la población actual de Homo sapiens (seres humanos).

Pero tanto unos como otros han dado el resultado similar. Los estudios del material genético del cromosoma Y confirman que la humanidad tuvo un antepasado varón que vivió en África hace unos doscientos mil años; sería la “Teoría del Adán Negro”. Estudios del gen de la hemoglobina ratifican que todas las poblaciones humanas modernas derivan de una población ancestral africana de hace unos doscientos mil años compuesta por unos seiscientos individuos.

emilio silvera

Fichero de diversas fuentes

Abr

13

¿Sabremos alguna vez quiénes somos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El origen ~

Clasificado en El origen ~

Comments (0)

Comments (0)

“Hallado un extraño homínido que aspira a cambiar la historia evolutiva de la especie. El australopiteco sediba, de hace dos millones de años, es un mosaico de rasgos humanos y simiescos y los científicos no tienen claro dónde colocarlo entre los antepasados del ‘Homo sapiens’”

Los esqueletos de una pequeña hembra de ‘Homo sapiens’ (izquierda), de un ‘A.Sediba’ (centro) y de un chimpancé (‘Pan troglodytes’). / LEE R. BERGER- UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND

Dos esqueletos fosilizados, bastante completos y bien conservados, de unos extraños australopitecos que vivieron en África hace casi dos millones de años desconciertan al batallón de investigadores de 16 instituciones de todo el mundo que los han estudiado a fondo. Los Australopithecus sediba, que así se llaman, eran capaces de caminar erguidos, aunque no con tanta soltura como la especie humana, dado su talón simiesco; pero, a la vez, treparían por los árboles y las rocas con destreza. Por sus dientes, columna vertebral y mandíbula eran parecidos a los humanos primitivos, pero sus hombros y brazos eran más bien de mono, y la caja torácica superior se parece a la de los grandes simios. La extraña criatura tenía el cerebro pequeño. Entonces, ¿está en la línea ancestral de la especie humana o no? ¿Dónde encaja en el árbol de familia de los homínidos? Los paleontólogos siguen sin tenerlo claro. Ya apuntaban a esa indefinición hace dos años, cuando presentaron oficialmente los fósiles de A.sediba, descubiertos dos años antes en Sudáfrica. Desde entonces, los científicos, divididos en seis equipos de especialistas que se han repartido los fósiles (dientes unos, brazos otros, extremidades inferiores otros, etcétera) han analizado exhaustivamente los esqueletos descubiertos de aquellos dos misteriosos individuos (más un tercero representado solo por un fragmento de tibia). Han comparado los huesos con restos de otras especies de australopitecos y de humanos y escrito seis artículos en la revista Science con sus conclusiones.

Este exhaustivo examen “nos da una idea de una especie de homínido que parece un mosaico en su anatomía y que presenta un conjunto de complejos funcionales que son diferentes tanto de lo predicho para otros australopitecos como los del Homo primitivo”, resume Lee R.Berger, descubridor de A.sediba y líder de la investigación, en la revista Science. “La clara visión de la anatomía de esta especie de homínido primitivo tendrá claramente implicaciones a la hora de interpretar el proceso evolutivo que afecta al modo y al tiempo de la evolución de los homínidos y la interpretación de la anatomía de las especies no tan bien conocidas”.

Berger, o más bien su hijo Mathieu, de nueve años, descubrió el primer fósil de lo que luego se denominó A.sediba, en agosto de 2008, en los alrededores de Johanesburgo, en concreto en un lugar llamado Malapa. Fue el pistoletazo de salida y Berger (investigador de la Universidad de Witwateersrand, Suráfrica) inició con su equipo científico una exploración intensa. En total han salido ya a la luz los restos esqueléticos de dos individuos, una mujer y un hombre joven, más un hueso de un tercero. Medirían 1,27 metros de altura, ella pesaría unos 33 kilos y él, 27, y su cerebro rondaría los 420 o 450 centímetros cúbicos, frente a los 1.200 a 1.600 del nuestro.

En la antigua visión de la evolución, el A.sediba sería el perfecto eslabón perdido, el ejemplar oportuno que tiene unos rasgos del precedente en antigüedad y otros del siguiente. Pero los científicos saben que la cosa no funciona así, que la evolución no es una cadena, sino una intrincada ramificación de especies con ancestros comunes y parentescos más o menos próximos. La cuestión es situar este homínido con un mosaico de características en ese árbol de familia. Además, la antigüedad es clave en este caso porque hace dos millones de años existía ya en África el Homo erectus, antepasado del Homo sapiens y, seguramente, el primero que salió del continente ancestral y se expandió por el viejo mundo. A.sediba se ha datado en 1.980.000 años.

Los investigadores, en sus estudios comparativos, se han centrado sobre todo en los rasgos de aquel H.erectus y en un australopiteco anterior al A.sediba, el A.africanus. Pero entra en el debate una especie más de australopiteco, A.afarensis, a la que pertenece el célebre esqueleto Lucy, adoptado como abuela ancestral de la humanidad, aunque hay ya importantes paleoantropólogos que se inclinan por sacar a la familia de Lucy de la línea evolutiva humana. Berger sugiere “la posibilidad de que A.sediba y tal vez A.africanus no descienden del linaje de A.afarensis” y él no llega a afirmar que los fósiles de Malapa se sitúen en la línea humana, pero Science destaca que “el conjunto de análisis ahora presentado parece apuntar hacia un probable ancestro del género Homo”. El hecho de que Lucy y su familia fuesen bípedos parece complicar las cosas para los A.sediba, si estos no descienden de los A.afarensis. Pero “múltiples formas de bipedalismo fueron practicadas por nuestros ancestros primitivos homínidos”, señala el científico de Johanesburgo.

Las grandes preguntas acerca de la extraña criatura de Malapa siguen abiertas, y los científicos aspiran a contestarlas, sobre todo cuando tengan más fósiles de esta especie. El próximo verano Berger y su equipo retomarán la excavación en el yacimiento. Tal vez el A.sediba sea un antepasado remoto del Homo sapiens, o tal vez fuera un especie de homínido que acabó en un callejón sin salida de la evolución, es decir, extinguiéndose.

Mar

8

¿La Vida? ¡El misterio continúa!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El origen ~

Clasificado en El origen ~

Comments (5)

Comments (5)

De alguna manera, resulta divertido encontrar teistas bien intencionados que, en estos días, se quedan perplejos y horrorizados frente a teorías diseñadas para tender un puente, entre el hueco creado entre las cosas inertes y la vida, mediante la operación de “azar no blindado”, la unión del azar con las leyes de la Naturaleza.

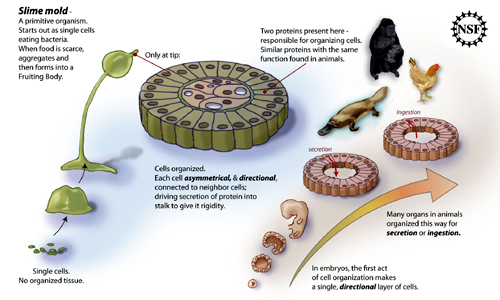

Si nos fijamos bien, es difícil separar lo inerte de lo vivo… ¡están tan cercanos!

Es divertido porque es mása fácil imaginar este hueco que muchos de los propuestos con anterioridad en la Historia de la Vida sobre la Tierra. Por ejemplo, la clorofila ha resultado ser el medio por el cual las unidades vivas (plantas) usan la energía solar para fabricar almidones y grasas y para producir el oxígeno necesario para la vida animal.

Los animales unicelulares han descubierto el método más corto para comer las plantas. La muerte y el sexo han de crearse para que los organismos pluricelulares sean capaces de envejecer y dejar de funcionar como una cooperativa colonial de células. Los animales han descubierto como comerse a otros animales. Por encima de todo, ha evolucionado una especie inteligente, una especie tan lista que ha llegado a descubrir una vía para poder salir de la Tierra y llevar todo el proceso de la evolución hasta el extremo.

A algún observador extraterrestre que tuviera una base oculta en algunas de la lunas de nuestro Sistema solar y, calladamente nos estuviera estudiando, algunos de estos pasos que antes hemos referido más bien le podrían parecer menos probables que el paso inicial que va desde la carencia de vida a la primera materia viviente.

¡Cuánto se habría excitado y cuán complacido habría estado Pasteur si hubiera conocido el famoso experimentio de Miller! Pese a ser el mismo un teísta, Pateur estaba convencido de que Dios creó la vida sobre la Tierra combinando precisamente fuerzas químicas y azar. Reconocía también, como sabemos, que los compuestos or´ganicos de los seres vivos son ópticamente activos, es decir, poseen una asimetría interna capaz de desviar planos de luz polarizada. Estaba impresionado, con el hecho de que, fuera de los tejidos vivos, los compuestos asimétricos se encuentran siempre en forma racémica: una mezcla de moléculas orientadas a la derecha, y otras, orientadas a la izquierda. Solamente en estos tejidos vivos, los compuestos orgánicos tienen una lateralidad bien definida.

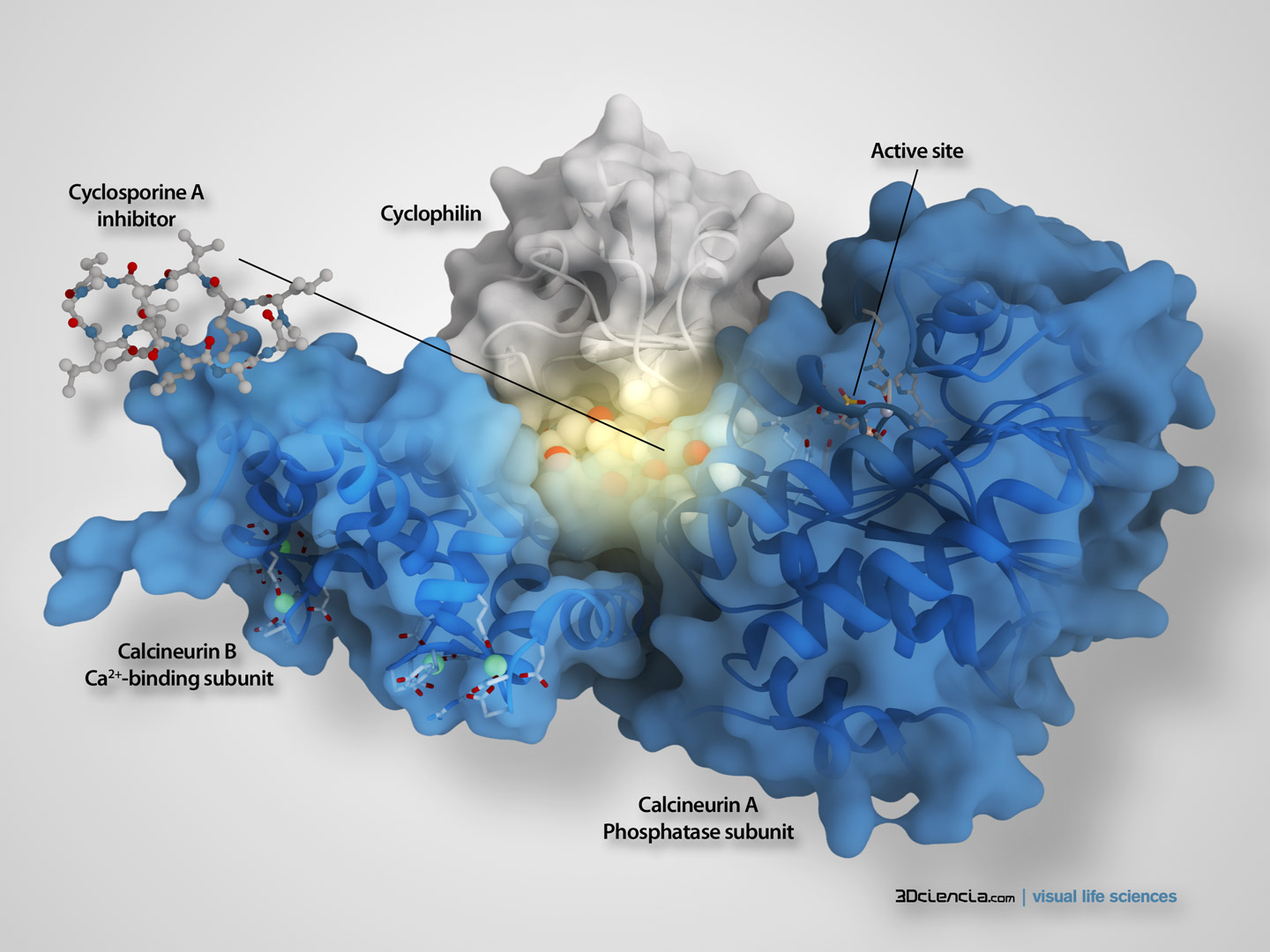

Estructura de molécula de ciclosporina A en forma de corona, izquierda de la imagen (representación de bolas y varillas) y unida a su diana por la que ejerce su función farmacológica (representada como modelo de esferas). Se une a la ciclofilina (en blanco) y esta a su vez a la Calcineurina. Esta última es la encargada de permitir la respuesta inmune de los linfocitos por lo que ésta queda bloqueada.

Siempre hemos querido saber sobre el origen de la vida y los secretos que la rodean y cómo apareció en nuestro mundo

Pasteur creía que, descubriendo simplemente el moco cómo introdujo la Naturaleza esta asimetría en los compuestos or´ganicos, estaría cerca del secreto de la propia vida. Le parecía posible la existencia de algún tipo de asimetría en las proximidades de la Tierra que ejercía fuerzas asimétricas que debieron actuar sobre las primeras unidades vivas y les dieron un sesgo de lateralidad.

“la vida, tal como se nos manifiesta, es una función de la asimetría del Universo y de las consecuencias de este hecho. […] Puedo incluso imaginar que todas las especies vivas son, primordialmente, tanto en su estructura como en su aspectoexterno, funciones de la asimetría cósmica.”

Pateur creía que el magnetismo proporcionaba un ejemplo evidente de la asimetría del Universo. Si colocas una aguja magnética encima de un alambre por el que fluye una corriente eléctrica directamente hacia tí, la aguja se colocará en posición perpendicular al alambre. En vez de dirigir su polo norte indistintamente a la derecha o a la izquierda, la aguja señalará siempre la izquierda. Esto sólo parece un fenómeno asimétrico, pero en los tiempos de Pasteur se tenía un conocimiento muy escaso del magnetismo, y todos los científicos de la época creían que poseía una asimetría fundamental, en contraste con las fuerzas simétricas, como la gravedad y la inercia.

Sobre la base de estas creencias Pasteur diseñó diversos experimentos fantásticos. Por ejemplo, colocó cristales entre los dos polos de potentes imanes, esperando que esto produciría una mayoría de cristales con una determinada lateralidad. Quedó desanimado por el completo fracaso de su intento de crear asimetría, ya sea en cristales, ya en compuestos, mediante la aplicación del magnetismo. También pensó que el paso del Sol a tavés del cielo de este a oeste debería ejercer una influencia asimétrica sobre las sustancias. Sobre ello hizo también experimentos con resultados desalentadores. A veces, queremos convertirnos en Naturaleza y conseguir, lo que sólo ésta puede.

¿Como surge la materia compleja?. La materia tiene una clara tendencia hacia la evolución de expresiones complejas. Desde su origen, en una posible explosión cosmogónica, la materia formó los componentes elementales de su existencia que conocemos como átomos. En un proceso que ha durado millones de años, la materia ha formado desde átomos y moléculas, hasta seres vivos (tanto en la Tierra como posiblemente en otros confines del Universo), algunos de estos seres son inteligentes y viven en comunidades, en sociedades y en otras formas de organización social más compleja (naciones, supra-naciones, etcétera). En un cierto momento, en esta cadena evolutiva de la materia, la naturaleza se las ha ingeniado para crear una de sus expresiones más complejas: la materia viva.

Estudiar la conexión Sol-Tierra nos podría dar una buena pista, basándonos antes, en la Evolución de estrellas que durante miles de millones de años, hicieron posible la existencia de materiales complejos que formaron nuestra estrella de II generación y también, nuestro planeta que está hecho de materiales químico-biológicos que, en presencia de agua y de energías naturales, llegaron a reaccionar para formar el protoplasma vivo.

¿Que es la materia viva o que es la vida? Esta pregunta es tan difícil de responder como lo es en sí la complejidad del sujeto que trata de definir. Muchos pensadores han dedicado una buena parte de su energía intelectual a la búsqueda de una definición precisa. Desde los antiguos griegos hasta el mismísimo Edwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica. Antes de discutir posibles definiciones de vida, discutiremos algunos aspectos del origen de la materia en si. Lo cierto es que, todavía hoy en día, nadie sabe como la primera molécula semiviva, o las primeras moléculas semivivas, adquirieron su quiralidad particular.

Los aminoácidos se agrupan en la figura según las propiedades de sus cadenas

Cuando calentamos una olla con agua sobre una estufa y una vez que se encuentra caliente, agregamos las lentejas (¡claro que queremos hacer una sopa!), podemos ver que estas pequeñas semillas se mueven de arriba hacia abajo, arrastradas por un movimiento oscilatorio conocido como convección. Antes de encender la estufa y de aplicar calor, tal movimiento no existía. Este movimiento, que es un nuevo orden espacial, surge debido a que el sistema (el agua) ha recibido energía y se encuentra en desequilibrio termodinámico. Este nuevo orden es emergente y surge tras lo que llamamos un “rompimiento de simetría”. Este ejemplo simple ilustra tajantemente la capacidad creativa de la naturaleza: nuevas estructuras emergen debido al desequilibrio termodinámico del universo en expansión y esta característica es el motor fundamental que da origen a las múltiples expresiones de la materia que vemos a nuestro alrededor, incluyendo una de sus manifestaciones más complejas: la materia viva.

En lugares como este de arriba, se producen cambios y transiciones de fase que desembocan, con el tiempo, en el surgir de la vida. Aquí, en estas Nebulosas, se han encontrado moléculas de muchas clases y, últimamente, algunas suelen ser las necesarias para el surgir de la vida.

Es un hecho concreto e innegable que los seres vivos también son sistemas dinámicos. Su forma y su estructura sólo forman parte de la expresión externa y aparente de un equilibrio, muy competente, formado por procesos que se dan en el ser vivo en sucesión permanente a lo largo de toda su vida. Sin embargo, el carácter de estos procesos es totalmente diferente a los que ocurre en los sistemas dinámicos de la naturaleza orgánica.

Las moléculas de agua llegan al chorro, ya como moléculas de agua, y lo atraviesan sin que se produzca ningún cambio. Pues el organismo toma del medio ambiente sustancias ajenas y desconocidas para él, pero a continuación, mediante procesos químicos muy complejos, son convertidos en sustancias del propio organismo, muy parecidas a los materiales que forman su cuerpo.

Precisamente esto es lo que hace posible las condiciones que mantienen constantemente la composición y estructura del organismo, ignorando este proceso continuo e ininterrumpido de desasimilación que se da en todos los organismos vivos.

Así pues, desde una perspectiva puramente química, el recambio de sustancias, también llamado metabolismo, es un conjunto enorme de reacciones más o menos sencillas, de oxidación, reducción, hidrólisis, condensación, etcétera. Lo que lo hace diferente del protoplasma, es que en el metabolismo, estas reacciones se encuentran organizadas en el tiempo de de cierto modo, las cuales se combinan para poder crear un sistema integral. Dichas reacciones no surgen por casualidad, y de forma caótica, sino que se dan en estricta sucesión, y en un orden armónico concreto.

Ese orden será la base de todos los fenómenos vitales conocidos. En la fermentación alcohólica, por ejemplo, el azúcar proveniente del líquido, que es fermentable, penetra en la célula de la levadura, sufriendo determinados trastornos químicos. O sea, primero se le incorpora el ácido fosfórico y luego se divide en dos partes.

Una de las cuales experimentará un proceso de reducción, mientras que la otra se oxidará, quedando convertida, finalmente, en ácido pirúvico, que más tarde se descompondrá en anhídrido carbónico y acetaldehído. Este último se reducirá, quedando transformado después en alcohol etílico. Como resultado, podemos observar que el azúcar queda convertido en alcohol y anhídrido carbónico.

La fosforilación oxitativa es la culminación del metabolismo productor de energía en organismos aeróbicos. Muchas veces hemos hablado aquí de la complejidad de nuestro cerebro y dejamos de lado otras parcelas de nuestro cuerpo que son altamente importantes para que todo el conjunto pueda funcionar y, en todos esos procesos -el corazón incluido-, están presentes las mitocondrias.

Todo esto parece un inmenso laberinto que nos lleva, desde el protoplasma vivo de donde surgió aquella primera célula replicante, hasta que, pasados algunos miles de millones de años, pudieron existir seres que, como ahora hago yo mismo, pudieran hablar de estas complejas cuestiones que, tratan -sin conseguirlo del todo- de desentrañar un misterio que, sin duda alguna, es el más grande que el Universo nos pueda mostrar.

La notable facultad que posee el protoplasma de hacer cosas nuevas de otras viejas

El protoplasma para mantener su forma debe renovar sus moléculas de materia. El recambio de sustancias es lo que se conoce globalmente como metabolismo. Corresponde a reacciones sencillas de oxidación, reducción, hidrólisis, condensación, etc. Estas reacciones se van modificando y perfeccionando, en los casos más optimistas, hasta llegar a diferenciarse procesos idénticos en alguna o algunas reacciones, A. Baj. Palladin estudiaron la respiración, con todas sus reacciones y catalizadas por su fermento específico. S. Kostichev, A. Liebedev estudiaron la química de la fermentación.

Michurin estudió la relación del organismo y el medio. Los fermentos de las estructuras protoplasmáticas determinaban sus reacciones por la velocidad y la dirección, estableciendo una relación con el medio. Se establecía un círculo de fenómenos relacionados y ordenados regularmente. Se producían asimilaciones y desasimilaciones de sustancias orgánicas con el fin de autoconservación y autorenovación del protoplasma.

En la base de la organización de todo individuo está la célula, y en la célula el protoplasma, en cuya compleja estructura morfológica y química reside el principio de todas las funciones vitales. Inicialmente la organización morfológica de la célula sólo se conocía a través de los medios ópticos. Dentro de los límites de su poder resolutivo; con la introducción del microscopio electrónico amplió notablemente los conocimientos sobre la estructura celular, al conseguirse aumentos hasta 200 veces superior a los obtenidos por los medios ópticos.

Muchas son las veces que aquí, en este lugar dedicado a distintas disciplinas de la Ciencia, hemos hablado de la Vida. Sin embargo, nunca nos hemos parado a explicar la cuestión del proceso del origen de la vida, conociendo antes, aunque sea de manera sencilla y sin profundidad, aquellos principios básicos de la estructura del protoplasma, ese sustrato material que será la base de todos los seres vivos, sin excepción.

Es bien conocido que la masa básica del protoplasma es líquida; nos hallamos ante un coacervado complejo, constituido por una gran cantidad de sustancias orgánicas de un peso molecular considerable, entre estas destacan las proteínas y los lipoides. Por esta razón, se encuentran flotando a su libre albedrío en esa sustancia coacervática fundamental, partículas filamentosas coloides, quizás enormes moléculas proteínicas sueltas, y muy probablemente, auténticos enjambres de esas moléculas. El tamaño de las partículas es tan diminuto que no se distinguen ni a través de los microscopios actuales más sofisticados. Pero encontramos otros elementos visibles en el interior del protoplasma. Cuando las moléculas proteínicas y de otras sustancias se unen formando conglomerados, destacan en la masa protoplasmática en forma de pequeñas gotas, captadas a través del microscopio, o en forma de coágulos, con una determina estructura denominados elementos morfológicos. El núcleo, las plastídulas, las mitocondrias, etcétera.

Estos elementos protoplasmáticos, observables a través del microscopio, son, esencialmente, una manifestación aparente y externa de determinadas relaciones de solubilidad, enormemente complejas, de las distintas sustancias que conforman el protoplasma y que se ha podido comprobar que tiene, un papel determinante, en el curso del proceso de la vida, que no se puede comparar de ningún modo con el papel que desempeña una máquina en su trabajo específico. Esto queda totalmente justificado por la sencilla razón de que una máquina y el protoplasma son dos sistemas distintos y contrarios.

Sin duda, lo que caracteriza la función de una máquina es el desplazamiento mecánico de sus diferentes partes en el espacio. Por esa razón hay que insistir que el elemento más importante de la estructura de una máquina es, precisamente, la colocación de sus piezas; mientras que el proceso vital tiene un carácter totalmente distinto. Se manifiesta esencialmente con el recambio de sustancias, o sea, con la interacción química de las diferentes partes que conforman el protoplasma. Por esto deducimos que el elemento primordial en toda la estructuración del protoplasma es el orden concreto que siguen los procesos químicos en el tiempo, la forma tan armónica en que se combinan, siempre con tendencia a conservar en su conjunto el sistema vital.

La célula se define como la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción propios de las células y, por tanto, no se consideran seres vivos.

Entre las células procarióticas y eucarióticas hay diferencias fundamentales en cuanto a tamaño y organización interna. Las procarióticas, que comprenden bacterias y cianobacterias (antes llamadas algas verdeazuladas), son células pequeñas, entre 1 y 5 µm de diámetro, y de estructura sencilla; el material genético (ADN) está concentrado en una región, pero no hay ninguna membrana que separe esta región del resto de la célula. Las células eucarióticas, que forman todos los demás organismos vivos, incluidos protozoos, plantas, hongos y animales, son mucho mayores (entre 10 y 50 µm de longitud) y tienen el material genético envuelto por una membrana que forma un órgano esférico conspicuo llamado núcleo. De hecho, el término eucariótico deriva del griego núcleo verdadero, mientras que procariótico significa antes del núcleo.

Citoplasma y citosol

El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo. Engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos, como se describirá más adelante. La solución acuosa concentrada en la que están suspendidos los orgánulos se llama citosol. Es un gel de base acuosa que contiene gran cantidad de moléculas grandes y pequeñas, y en la mayor parte de las células es, con diferencia, el compartimiento más voluminoso (en las bacterias es el único compartimiento intracelular). En el citosol se producen muchas de las funciones más importantes de mantenimiento celular, como las primeras etapas de descomposición de moléculas nutritivas y la síntesis de muchas de las grandes moléculas que constituyen la célula. Aunque muchas moléculas del citosol se encuentran en estado de solución verdadera y se desplazan con rapidez de un lugar a otro por difusión libre, otras están ordenadas de forma rigurosa.

El citoplasma de las células eucariotas se encuentra atravesado por un conjunto de tubos, vesículas y cisternas, que presentan la estructura básica de la membrana citoplásmica. Entre esos elementos existen frecuentemente intercomunicaciones, y adoptan la forma de una especie de red, entre cuyas mayas se encuentra el citoplasma. Este sistema membranoso es llamado en la actualidad sistema vacuolar citoplásmico, integrándose en él la membrana nuclear, el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi. Estas estructuras ordenadas confieren al citosol una organización interna que actúa como marco para la fabricación y descomposición de grandes moléculas y canaliza muchas de las reacciones químicas celulares a lo largo de vías restringidas.

Es tan amplio el tema que estamos tratando que, de un tema me paso a otro y, podemos perder la visión de lo que queríamos expresar, así que finalizaré con las mitocondrias y su función principal.

La principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Los nutrientes se escinden en el citoplasma celular para formar ácido pirúvico que penetra en la mitocondria. En una serie de reacciones, parte de las cuales siguen el llamado ciclo de Krebs o del ácido cítrico, el ácido pirúvico reacciona con agua para producir dióxido de carbono y diez átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se transportan hasta las crestas de la membrana interior a lo largo de una cadena de moléculas especiales llamadas coenzimas. Una vez allí, las coenzimas donan los hidrógenos a una serie de proteínas enlazadas a la membrana que forman lo que se llama una cadena de transporte de electrones.

La cadena de transporte de electrones separa los electrones y los protones de cada uno de los diez átomos de hidrógeno. Los diez electrones se envían a lo largo de la cadena y acaban por combinarse con oxígeno y los protones para formar agua.

La energía se libera a medida que los electrones pasan desde las coenzimas a los átomos de oxígeno y se almacena en compuestos de la cadena de transporte de electrones. A medida que éstos pasan de uno a otro, los componentes de la cadena bombean aleatoriamente protones desde la matriz hacia el espacio comprendido entre las membranas interna y externa. Los protones sólo pueden volver a la matriz por una vía compleja de proteínas integradas en la membrana interior. Este complejo de proteínas de membrana permite a los protones volver a la matriz sólo si se añade un grupo fosfato al compuesto difosfato de adenosina (ADP) para formar ATP en un proceso llamado fosforilación.

El ATP se libera en el citoplasma de la célula, que lo utiliza prácticamente en todas las reacciones que necesitan energía. Se convierte en ADP, que la célula devuelve a la mitocondria para volver a fosforilarlo.

¡Mitocondrías! Parte de nuestro sistema interno. Sin ellas, no podríamos vivir y, hace ya mucho tiempo que, humanos y mitocondrías hicieron un contrato para formar, esa simbiosis que nos une desde tiempos ancestrales.

¡Demasiado complejo! Nada menos que pretender saber, lo que la vida es…

emilio silvera

Totales: 75.407.463

Totales: 75.407.463 Conectados: 60

Conectados: 60