Oct

4

Misterios de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (0)

Comments (0)

¿Por qué la materia no puede moverse más deprisa que la velocidad de la luz?

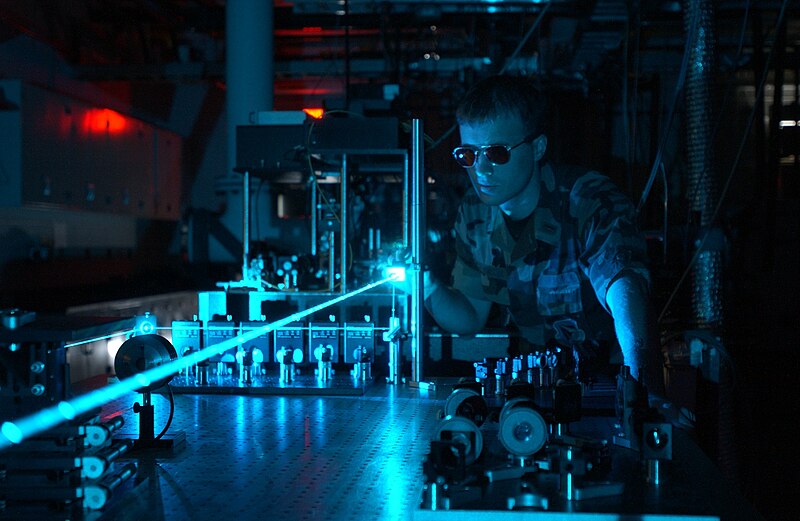

Fotones que salen disparados a la velocidad de c. ¿Qué podría seguirlos?

Para contestar esta pregunta hay que advertir al lector que la energía suministrada a un cuerpo puede influir sobre él de distintas maneras. Si un martillo golpea a un clavo en medio del aire, el clavo sale despedido y gana energía cinética o, dicho de otra manera, energía de movimiento. Si el martillo golpea sobre un clavo, cuya punta está apoyada en una madera dura e incapaz de moverse, el clavo seguirá ganando energía, pero esta vez en forma de calor por rozamiento al ser introducido a la fuerza dentro de la madera.

Albert Einstein demostró en su teoría de la relatividad especial que la masa cabía contemplarla como una forma de energía (E = mc2.) Al añadir energía a un cuerpo, esa energía puede aparecer en la forma de masa o bien en otra serie de formas.

A medida que aumenta la velocidad del cuerpo (suponiendo que se le suministra energía de manera constante) es cada vez menor la energía que se convierte en velocidad y más la que se transforma en masa. Observamos que, aunque el cuerpo siga moviéndose cada vez más rápido, el ritmo de aumento de velocidad decrece. Como contrapartida, notamos que gana más masa a un ritmo ligeramente mayor.

Al aumentar aún más la velocidad y acercarse a los 299.792’458 Km/s, que es la velocidad de la luz en el vacío, casi toda la energía añadida entra en forma de masa. Es decir, la velocidad del cuerpo aumenta muy lentamente, pero la masa es la que sube a pasos agigantados. En el momento en que se alcanza la velocidad de la luz, toda la energía añadida se traduce en masa.

El cuerpo no puede sobrepasar la velocidad de la luz porque para conseguirlo hay que comunicarle energía adicional, y a la velocidad de la luz toda esa energía, por mucha que sea, se convertirá en nueva masa, con lo cual la velocidad no aumentaría ni un ápice.

La luz está dentro de la materia y en el universo… ¡por todas partes!

En condiciones ordinarias, la ganancia de energía en forma de masa es tan increiblemente pequeña que sería imposible medirla. Fue en el siglo XX (al observar partículas subatómicas que, en los grandes aceleradores de partículas, se movían a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo) cuando se empezaron a encontrar aumentos de masa que eran suficientemente grandes para poder detectarlos. Un cuerpo que se moviera a unos 260.000 Km por segundo respecto a nosotros mostraría una masa dos veces mayor que cuando estaba en reposo (siempre respecto a nosotros).

No, un pulsar tampoco puede ser más rápido que la luz

La energía que se comunica a un cuerpo libre puede integrarse en él de dos maneras distintas:

- En forma de velocidad, con lo cual aumenta la rapidez del movimiento.

- En forma de masa, con lo cual se hace “más pesado”.

La división entre estas dos formas de ganancia de energía, tal como la medimos nosotros, depende en primer lugar de la velocidad del cuerpo (medida, una vez más, por nosotros).

Si el cuerpo se mueve a velocidades normales, prácticamente toda la energía se incorpora a él en forma de velocidad: se moverá más aprisa sin cambiar su masa.

A medida que aumenta la velocidad del cuerpo (suponiendo que se le suministra energía de manera constante) es cada vez menor la energía que se convierte en velocidad y más la que se transforma en masa. Observamos que, aunque el cuerpo siga moviéndose cada vez más rápido, el ritmo de aumento de velocidad decrece. Como contrapartida, notamos que gana más masa a un ritmo ligeramente mayor.

En gracia quizás podamos superarla pero, en velocidad…no creo, c es el tope que impone el Universo para la velocidad, es el límite al que podemos enviar información y también, al que nos podemos mover con las más rápidas naves que pudiéramos construir.

Todo esto no es pura teoría, sino que ha sido comprobado, una y mil veces en los grandes aceleradores de partículas, donde el muón, por ejemplo, aumentó su masa diez veces al acercarse a velocidades relativistas, es la realidad de los hechos.

Ninguna nave, por los medios convencionales, podrá nunca superar la velocidad de la luz

La velocidad de la luz es la velocidad límite en el universo. Cualquier cosa que intente sobrepasarla adquiriría una masa infinita, y, siendo así (que lo es), nuestra especie tendrá que ingeniarse otra manera de viajar para poder llegar a las estrellas, ya que, la velocidad de la luz nos exige mucho tiempo para alcanzar objetivos lejanos, con lo cual, el sueño de llegar a las estrellas físicamente hablando, está lejos, muy lejos. Es necesario encontrar otros caminos alejados de naves que, por muy rápida que pudieran moverse, nunca podrían superar la velocidad de la luz, el principio que impone la relatividad especial lo impide, y, siendo así, ¿cómo iremos?

La velocidad de la luz, por tanto, es un límite en nuestro universo; no se puede superar. Siendo esto así, el hombre tiene planteado un gran reto, no será posible el viaje a las estrellas si no buscamos la manera de esquivar este límite de la naturaleza, ya que las distancias que nos separan de otros sistemas solares son tan enormes que, viajando a velocidades por debajo de la velocidad de la luz, sería casi imposible alcanzar el destino deseado.

De momento sólo con los Telescopios podemos llegar tan lejos.

Los científicos, físicos experimentales, tanto en el CERN como en el FERMILAB, aceleradores de partículas donde se estudian y los componentes de la materia haciendo que haces de protones o de muones, por ejemplo, a velocidades cercanas a la de la luz choquen entre sí para que se desintegren y dejen al descubierto sus contenidos de partículas aún más elementales. Pues bien, a estas velocidades relativistas cercanas a c (la velocidad de la luz), las partículas aumentan sus masas; sin embargo, nunca han logrado sobrepasar el límite de c, la velocidad máxima permitida en nuestro universo.

Es preciso ampliar un poco más las explicaciones anteriores que no dejan sentadas todas las cuestiones que el asunto plantea, y quedan algunas dudas que incitan a formular nuevas preguntas, como por ejemplo: ¿por qué se convierte la energía en masa y no en velocidad?, o ¿por qué se propaga la luz a 299.793 Km/s y no a otra velocidad?

Sí, la Naturaleza nos habla, simplemente nos tenemos que parar para poder oír lo que trata de decirnos y, entre las muchas cosas que nos dice, estarán esos mensajes que nos indican el camino por el que debemos encontrar lo que buscamos para burlar a la velocidad de la luz, conseguir los objetivos y no vulnerar ningún principio físico impuesto por la Naturaleza.

La única respuesta que podemos dar hoy es que así, es el universo que nos acoge y las leyes naturales que lo rigen, donde estamos sometidos a unas fuerzas y unas constantes universales de las que la velocidad de la luz en el vacio es una muestra.

A velocidades grandes cercanas a la de la luz (velocidades relativistas) no sólo aumenta la masa del objeto que viaja, sino que disminuye también su longitud en la misma dirección del movimiento (contracción de Lorentz) y en dicho objeto y sus ocupantes – si es una nave – se retrasa al paso del tiempo, o dicho de otra manera, el tiempo allí transcurre más despacio.

A menudo se oye decir que las partículas no pueden moverse “más deprisa que la luz” y que la “velocidad de la luz” es el límite último de velocidad. Pero decir esto es decir las cosas a medias, porque la luz viaja a velocidades diferentes dependiendo del medio en el que se mueve. Donde más deprisa se mueve la luz es en el vacío: allí lo hace a 299.792’458 Km/s. Este sí es el límite último de velocidades que podemos encontrar en nuestro universo.

Fotones emitidos por un rayo coherente conformado por un láser

Tenemos el ejemplo del fotón, la partícula mediadora de la fuerza electromagnética, un bosón sin masa que recorre el espacio a esa velocidad antes citada. Hace no muchos días se habló de la posibilidad de que unos neutrinos hubieran alcanzado una velocidad superior que la de la luz en el vacío y, si tal cosa fuera posible, o, hubiera pasado, habríamos de relagar parte de la Teoría de la Relatividad de Einstein que nos dice lo contrario y, claro, finalmente se descubrió que todo fue una falsa alarma generada por malas mediciones. Así que, la teoría del genio, queda intacta.

¡La Naturaleza! Observémosla. De todas las maneras, como nuestra imaginación es casi tan grande como el mismo universo, ya se han postulado teorías para ir buscando la manera de poder desvelar si existe alguna posibilidad de que la velocidad de la luz sea superada.

En matemáticas se llama prolongación de una función a la extensión de su dominio más allá de sus singularidades, que se comportan como frontera entre el dominio original y el extendido. Normalmente, la prolongación requiere incluir algunos cambios de signo en la definición de la función extendida para evitar que aparezcan valores imaginarios puros u otros números complejos. La matemática de la teoría de la relatividad puede ser aplicada a partículas que se mueven a una velocidad mayor que la de la luz (llamadas taquiones) si aceptamos que la masa y la energía de estas partículas pueden adoptar valores imaginarios puros. El problema es que no sabemos qué sentido físico tienen estos valores imaginarios.

emilio silvera

Sep

21

Misterios de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (1)

Comments (1)

¿Por qué la materia no puede moverse más deprisa que la velocidad de la luz?

Fotones que salen disparados a la velocidad de c. ¿Qué podría seguirlos?

Para contestar esta pregunta hay que advertir al lector que la energía suministrada a un cuerpo puede influir sobre él de distintas maneras. Si un martillo golpea a un clavo en medio del aire, el clavo sale despedido y gana energía cinética o, dicho de otra manera, energía de movimiento. Si el martillo golpea sobre un clavo, cuya punta está apoyada en una madera dura e incapaz de moverse, el clavo seguirá ganando energía, pero esta vez en forma de calor por rozamiento al ser introducido a la fuerza dentro de la madera.

Albert Einstein demostró en su teoría de la relatividad especial que la masa cabía contemplarla como una forma de energía (E = mc2.) Al añadir energía a un cuerpo, esa energía puede aparecer en la forma de masa o bien en otra serie de formas.

A medida que aumenta la velocidad del cuerpo (suponiendo que se le suministra energía de manera constante) es cada vez menor la energía que se convierte en velocidad y más la que se transforma en masa. Observamos que, aunque el cuerpo siga moviéndose cada vez más rápido, el ritmo de aumento de velocidad decrece. Como contrapartida, notamos que gana más masa a un ritmo ligeramente mayor.

Al aumentar aún más la velocidad y acercarse a los 299.792’458 Km/s, que es la velocidad de la luz en el vacío, casi toda la energía añadida entra en forma de masa. Es decir, la velocidad del cuerpo aumenta muy lentamente, pero la masa es la que sube a pasos agigantados. En el momento en que se alcanza la velocidad de la luz, toda la energía añadida se traduce en masa.

El cuerpo no puede sobrepasar la velocidad de la luz porque para conseguirlo hay que comunicarle energía adicional, y a la velocidad de la luz toda esa energía, por mucha que sea, se convertirá en nueva masa, con lo cual la velocidad no aumentaría ni un ápice.

La luz está dentro de la materia y en el universo… ¡por todas partes!

En condiciones ordinarias, la ganancia de energía en forma de masa es tan increiblemente pequeña que sería imposible medirla. Fue en el siglo XX (al observar partículas subatómicas que, en los grandes aceleradores de partículas, se movían a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo) cuando se empezaron a encontrar aumentos de masa que eran suficientemente grandes para poder detectarlos. Un cuerpo que se moviera a unos 260.000 Km por segundo respecto a nosotros mostraría una masa dos veces mayor que cuando estaba en reposo (siempre respecto a nosotros).

No un pulsar tampoco puede ser más rápido que la luz

La energía que se comunica a un cuerpo libre puede integrarse en él de dos maneras distintas:

- En forma de velocidad, con lo cual aumenta la rapidez del movimiento.

- En forma de masa, con lo cual se hace “más pesado”.

La división entre estas dos formas de ganancia de energía, tal como la medimos nosotros, depende en primer lugar de la velocidad del cuerpo (medida, una vez más, por nosotros).

Si el cuerpo se mueve a velocidades normales, prácticamente toda la energía se incorpora a él en forma de velocidad: se moverá más aprisa sin cambiar su masa.

A medida que aumenta la velocidad del cuerpo (suponiendo que se le suministra energía de manera constante) es cada vez menor la energía que se convierte en velocidad y más la que se transforma en masa. Observamos que, aunque el cuerpo siga moviéndose cada vez más rápido, el ritmo de aumento de velocidad decrece. Como contrapartida, notamos que gana más masa a un ritmo ligeramente mayor.

En gracia quizás podamos superarla pero, en velocidad…no creo, c es el tope que impone el Universo para la velocidad, es el límite al que podemos enviar información y también, al que nos podemos mover con las más rápidas naves que pudiéramos iconstruir.

Todo esto no es pura teoría, sino que ha sido comprobado, una y mil veces en los grandes aceleradores de partículas, donde el muó, por ejemplo, aumentó su masa diez veces al acercarse a velocidades relativistas, es la realidad de los hechos.

Ninguna nave, por los medios convencionales, podrá nunca superar la velocidad de la luz

La velocidad de la luz es la velocidad límite en el universo. Cualquier cosa que intente sobrepasarla adquiriría una masa infinita, y, siendo así (que lo es), nuestra especie tendrá que ingeniarse otra manera de viajar para poder llegar a las estrellas, ya que, la velocidad de la luz nos exige mucho tiempo para alcanzar objetivos lejanos, con lo cual, el sueño de llegar a las estrellas físicamente hablando, está lejos, muy lejos. Es necesario encontrar otros caminos alejados de naves que, por muy rápida que pudieran moverse, nunca podrían transpasar la velocidad de la luz, el principio que impone la relatividad especial lo impide, y, siendo así, ¿cómo iremos?

La velocidad de la luz, por tanto, es un límite en nuestro universo; no se puede superar. Siendo esto así, el hombre tiene planteado un gran reto, no será posible el viaje a las estrellas si no buscamos la manera de esquivar este límite de la naturaleza, ya que las distancias que nos separan de otros sistemas solares son tan enormes que, viajando a velocidades por debajo de la velocidad de la luz, sería casi imposible alcanzar el destino deseado.

De momento sólo con los Telescopios podemos llegar tan lejos.

Los científicos, físicos experimentales, tanto en el CERN como en el FERMILAB, aceleradores de partículas donde se estudian y los componentes de la materia haciendo que haces de protones o de muones, por ejemplo, a velocidades cercanas a la de la luz choquen entre sí para que se desintegren y dejen al descubierto sus contenidos de partículas aún más elementales. Pues bien, a estas velocidades relativistas cercanas a c (la velocidad de la luz), las partículas aumentan sus masas; sin embargo, nunca han logrado sobrepasar el límite de c, la velocidad máxima permitida en nuestro universo.

Es preciso ampliar un poco más las explicaciones anteriores que no dejan sentadas todas las cuestiones que el asunto plantea, y quedan algunas dudas que incitan a formular nuevas preguntas, como por ejemplo: ¿por qué se convierte la energía en masa y no en velocidad?, o ¿por qué se propaga la luz a 299.793 Km/s y no a otra velocidad?

Sí, la Naturaleza nos habla, simplemente nos tenemos que parar para poder oír lo que trata de decirnos y, entre las muchas cosas que nos dice, estarán esos mensajes que nos indican el camino por el que debemos encontrar lo que buscamos para burlar a la velocidad de la luz, conseguir los objetivos y no vulnerar ningún principio físico impuesto por la Naturaleza.

La única respuesta que podemos dar hoy es que así, es el universo que nos acoge y las leyes naturales que lo rigen, donde estamos sometidos a unas fuerzas y unas constantes universales de las que la velocidad de la luz en el vacio es una muestra.

A velocidades grandes cercanas a la de la luz (velocidades relativistas) no sólo aumenta la masa del objeto que viaja, sino que disminuye también su longitud en la misma dirección del movimiento (contracción de Lorentz) y en dicho objeto y sus ocupantes – si es una nave – se retrasa al paso del tiempo, o dicho de otra manera, el tiempo allí transcurre más despacio.

A menudo se oye decir que las partículas no pueden moverse “más deprisa que la luz” y que la “velocidad de la luz” es el límite último de velocidad. Pero decir esto es decir las cosas a medias, porque la luz viaja a velocidades diferentes dependiendo del medio en el que se mueve. Donde más deprisa se mueve la luz es en el vacío: allí lo hace a 299.792’458 Km/s. Este sí es el límite último de velocidades que podemos encontrar en nuestro universo.

Fotones emitidos por un rayo coherente conformado por un láser

Tenemos el ejemplo del fotón, la partícula mediadora de la fuerza electromagnética, un bosón sin masa que recorre el espacio a esa velocidad antes citada. Hace no muchos días se habló de la posibilidad de que unos neutrinos hubieran alcanzado una velocidad superior que la de la luz en el vacío y, si tal cosa fuera posible, o, hubiera pasado, habríamos de relagar parte de la Teoría de la Relatividad de Einstein que nos dice lo contrario y, claro, finalmente se descubrió que todo fue una falsa alarma generada por malas mediciones. Así que, la teoría del genio, queda intacta.

¡La Naturaleza! Observémosla. De todas las maneras, como nuestra imaginación es casi tan grande como el mismo universo, ya se han postulado teorías para ir buscando la manera de poder desvelar si existe alguna posibilidad de que la velocidad de la luz sea superada.

En matemáticas se llama prolongación de una función a la extensión de su dominio más allá de sus singularidades, que se comportan como frontera entre el dominio original y el extendido. Normalmente, la prolongación requiere incluir algunos cambios de signo en la definición de la función extendida para evitar que aparezcan valores imaginarios puros u otros números complejos. La matemática de la teoría de la relatividad puede ser aplicada a partículas que se mueven a una velocidad mayor que la de la luz (llamadas taquiones) si aceptamos que la masa y la energía de estas partículas pueden adoptar valores imaginarios puros. El problema es que no sabemos qué sentido físico tienen estos valores imaginarios.

emilio silvera

Ago

11

Otra confirmación de la Relatividad

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (0)

Comments (0)

CienciA-abc

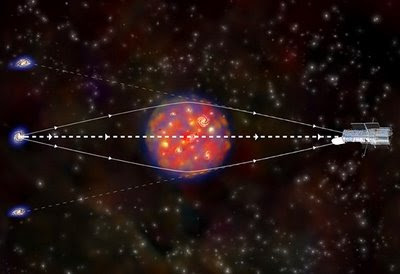

Detectan pruebas de la Relatividad de Einstein en el monstruoso corazón de la Vía Láctea

Por primera vez, se han observado efectos relativistas en una estrella cercana a un agujero negro supermasivo.

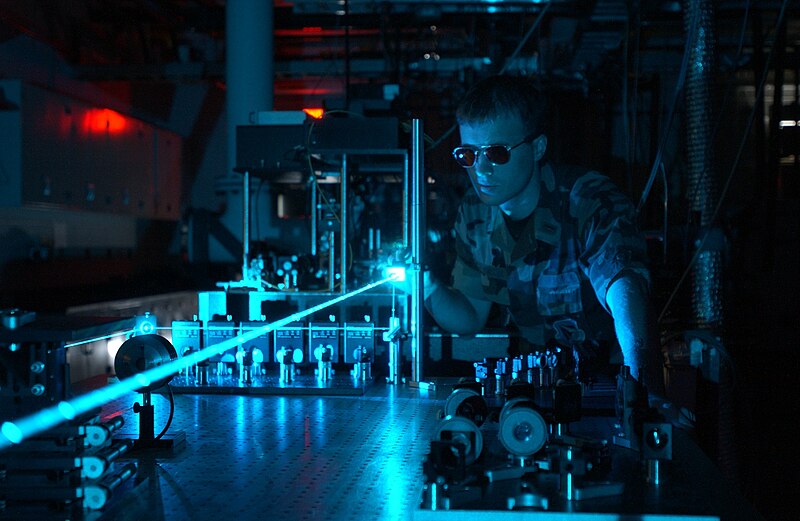

La enorme masa de Sagitario A, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia, deforma el espacio-tiempo y desvía las órbitas de las estrellas – ESO/M. Parsa/L. Calçada

La Física que conocemos aún no ha podido adentrarse en los agujeros negros, pero sabemos perfectamente que están ahí. Uno de ellos ayuda a mantener unido ese vertiginoso remolino de cientos de miles de millones de estrellas que es la Vía Láctea. En su centro, a unos 26.000 años luz de la Tierra, «late» un agujero negro supermasivo de cuatro millones de masas solares y que recibe el nombre de Sagitario A (o también Sgr A*). No hace falta ser creyente para sentirse maravillado: Sagitario A es un gran atractor que mata estrellas y hace nacer a otras nuevas.

Los astrónomos están tratando de obtener la primera imagen de la historia de su horizonte de sucesos, ese límite predicho por Einstein y a partir del cual la Física se adentra en territorio desconocido. Pero mientras esto se logra, un equipo de científicos checos y alemanes se ha fijado en las estrellas de su entorno, durante 20 años, y han encontrado evidencias de efectos relativistas, predichos por Einstein un siglo atrás. Por primera vez, los astrónomos han detectado este tipo de efectos en estrellas que orbitan a alta velocidad el entorno de un agujero negro supermasivo.

Para poder mirar tan lejos los astrónomos han tenido que «viajar» hasta el Observatorio Paranal, en el desierto de Atacama, en Chile, del Observatorio Europeo Austral (ESO). Allí los cuatro telescopios ópticos del Very Large Telescope (VLT) les han permitido detectar los sutiles movimientos de las estrellas.

Si la Relatividad de Einstein funciona, como ya han demostrado otras muchas observaciones y experimentos, el movimiento de las estrellas cercanas al agujero negro no debería ser explicado solo a través de las leyes de Newton. La gravedad y las velocidades llevan a que sea la Relatividad la que explica su posición y movimiento.

Un laboratorio en el centro de la galaxia

«El centro de la galaxia es el mejor laboratorio para estudiar el movimiento de las estrellas en un entorno relativista», ha dicho Marzieh Parsa, investigadora en la Universidad de Colonia y primera autor del estudio. «Nos sorprendió cuán bien pudimos aplicar los métodos que desarrollamos con simulaciones para obtener datos de alta precisión sobre las estrellas que giran a alta velocidad y que están más cerca del agujero negro».

Esto es exactamente lo que ha ocurrido con una estrella bautizada con el poco sugerente nombre de S2. Gracias a la precisión del VLT, y de haber podido observarla cuando se acercaba y cuando se alejaba del agujero negro, los científicos han observado que la forma y la orientación de su órbita están influidas por efectos relativistas. Además, gracias a estas observaciones, los científicos han calculado con mayor exactitud la masa del agujero y su distancia hasta la Tierra.

En opinión de Vladimir Karas, investigador en la Academia de Ciencias de Praga, República Checa, «es muy alentador que S2 muestre comportamientos relativistas, tal como se esperaba en función de su proximidad a esas extrema concentración de masa en el centro de la Vía Láctea». Según él, estas observaciones abren un nuevo camino para nueas teorías y experimentos en este sector de la ciencia.

Esta historia continuará muy pronto. En 2018, la estrella S2 se acercará de nuevo al agujero negro supermasivo. Por entonces, un nuevo instrumento del VLT, el GRAVITY, permitirá medir su órbita con mayor precisión. Antes de que entren en funcionamiento la próxima generación de telescopios monstruosos, los astrónomos podrá medir con increíble exactitud los efectos relativistas en torno al centro de la Vía Láctea, o, por qué no, posibles desviaciones que ayuden a fundar una nueva Física, capaz de adentrarse en lo desconocido.

Jun

14

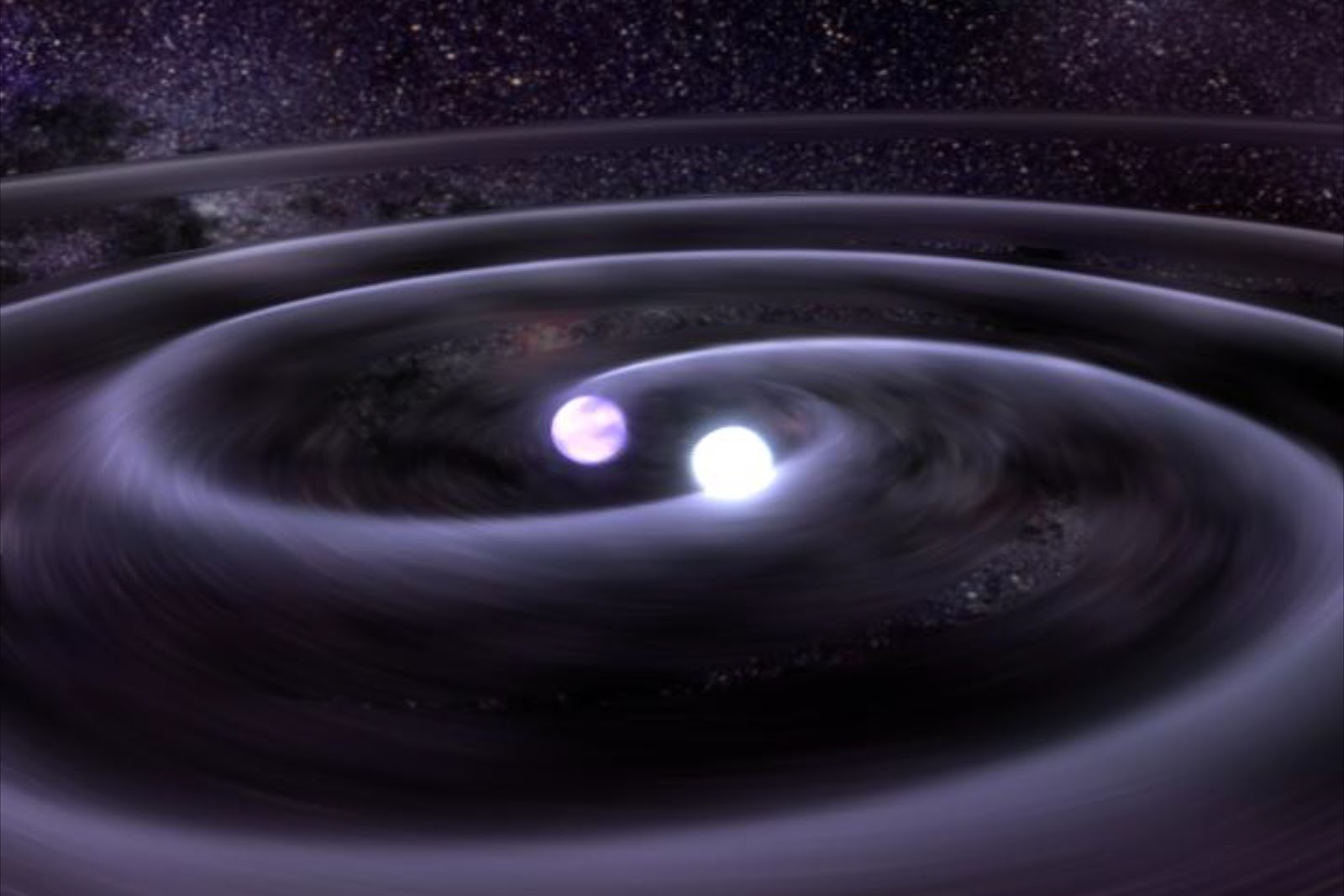

La Sinfonía de los Agujeros Negros binarios, ¿La oiremos alguna vez?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (0)

Comments (0)

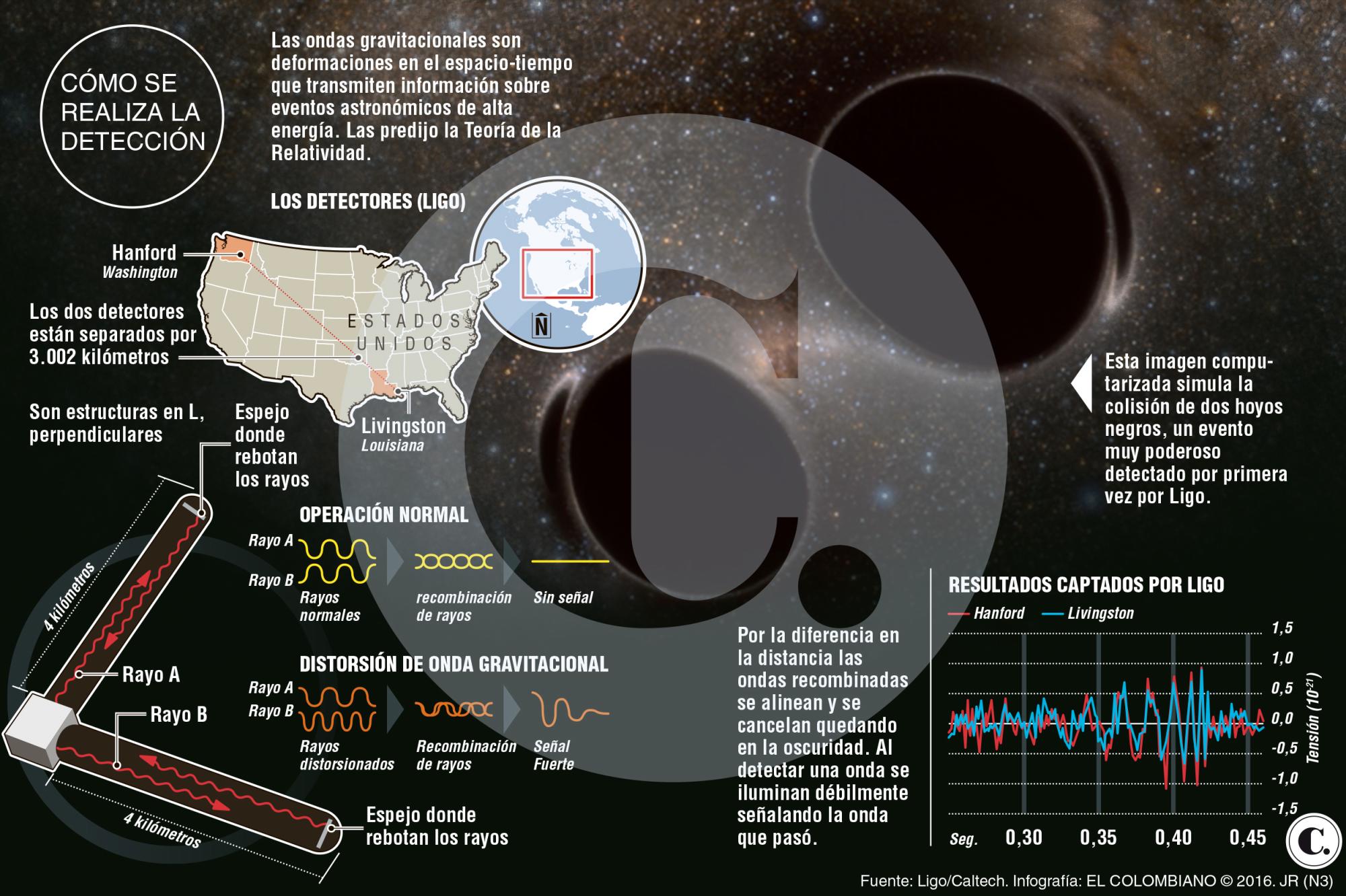

Me parece al caso traer aquí este trabajo que puse hace algún tiempo ya, toda vez que el hallazgo de las Ondas gravitatorias lo ha renovado y su contenido puede resultar interesante al filo de aquellas noticias. Decía por aquel entonces:

Kip Stephen Thorne

Lo que nos cuentan Kip S. Thorne y otros especialistas en Agujeros negros nos posibilitan para entender algo mejor los mecanismos de estos extraños objetos que aún esconden misterios que no hemos sabido resolver (leer comentario de Kike en el anterior trabajo). Está claro que muchas de las cosas que sobre agujeros negros podemos leer, son en realidad, especulaciones de cosas que se deducen por señales observadas pero que, de ninguna manera, se pueden tomar como irrefutables verdades, más bien, las tomaremos como probables o muy probables de acuerdo a los resultados obtenidos de muchos experimentos y, ¿por qué no? de muchas horas de prácticas teóricas y pizarras llenas de ecuaciones que tratan de llegar al fondo de un saber que, desde luego, nos daría la clave de muchas cuestiones que en nuestro Universo son aún desconocidas.

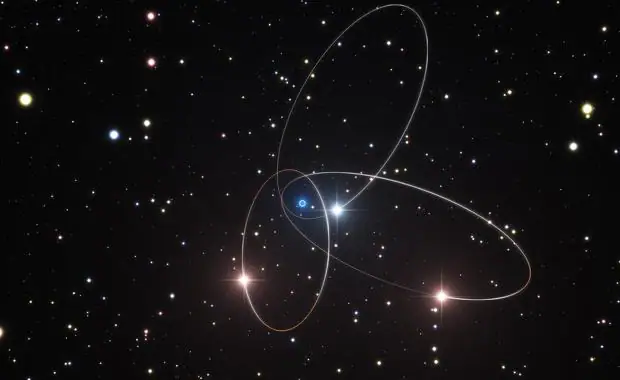

En el corazón de una galaxia lejana, a más de 1.000 millones de años-luz de la Tierra y hace 1.000 millones de años, se acumuló un denso aglomerado de gas y cientos de millones de estrellas. El aglomerado se contrajo gradualmente, a medida que algunas estrellas escapaban y los 100 millones de estrellas restantes se hundían más hacia el centro. Al cabo de 100 millones de años, el aglomerado se había contraído hasta un tamaño de varios años-luz, y pequeñas estrellas empezaron, ocasionalmente, a colisionar y fusionarse, formando estrellas mayores. Las estrellas mayores consumieron su combustible y luego implosionaron para formar agujeros negros; y, en ocasiones, cuando dos de estos agujeros pasaban uno cerca del otro, quedaban ligados formando pares en los que cada agujero giraba en órbita alrededor del otro.

Cuando se forma un par de agujeros negros binarios semejantes, cada agujero crea un pozo profundo (intensa curvatura espacio-temporal) en la superficie insertada y, a medida que los agujeros giran uno en torno al otro, los pozos en órbita producen ondulaciones de curvatura que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. Las ondulaciones forman una espiral en el tejido del espacio-tiempo en torno al sistema binario, muy semejante a la estructura espiral del agua que procede de un aspersor de cesped que gira rápidamente. Los fragmentos de curvatura forman un conjunto de crestas y valles en espiral en el tejido espacio-temporal.

Puesto que la curvatura-espaciotemporal es lo mismo que la gravedad, estas ondulaciones de curvatura son realmente ondas de gravedad, u ondas gravitatorias. La Teoría de la Relatividad General de Einstein predice, de forma inequívoca, que tales ondas gravitatorias deben producirse siempre que dos agujeros negros orbiten uno en torno al otro.

Cuando parten hacia el espacio exterior, las ondas gravitatorias producen una reacción sobre los agujeros de la misma forma que una bala hace retroceder el fusil que la dispara. El retroceso producido por las ondas aproxima más los agujeros y les hace moverse a velocidades mayores; es decir, hacen que se muevan en una espiral que se cierra lentamente y hace que se vayan acercando el uno hacia el otro. Al cerrarse la espiral se genera poco a poco energía gravitatoria, una mitad de la cual va a las ondas y la otra mitad va a incrementar las velocidades orbitales de los agujeros.

El movimiento en espiral de los agujeros es lento al principio; luego, a medida que los agujeros se acercan, se mueven con mayor velocidad, radian sus ondulaciones de curvatura con más intensidad, y pierden energía y se cierran en espiral con más rapidez. Finalmente, cuando cada agujero se está moviendo a una velocidad cercana a la de la luz, sus horizontes se tocan y se fusionan. Donde una vez hubo dos agujeros, ahora sólo hay uno.

El horizonte del agujero giratorio queda perfectamente liso y con su sección ecuatorial circular, con la forma descrita precisamente por la solución de Kerr a la ecuación de campo de Einstein. Cuando se examina el agujero negro liso final, no hay ningún modo de descubrir su historia pasada. No es posible distinguir si fue creado por la colisión de dos agujeros más pequeños, o por la implosión directa de una estrella súpermasiva construida por materia, o por la implosión directa de una estrella constituida por antimateria. El agujero negro no tiene “pelo” a partir del cual se pueda descifrar su historia.

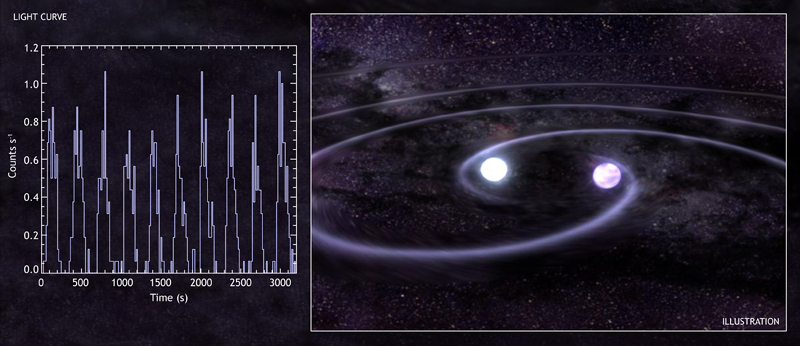

También dos estrellas de neutrones pueden producir ondas

Sin embargo, la historia no se ha perdido por completo: ha quedado un registro codificado en las ondulaciones de la curvatura espacio-temporal que emitieron los agujeros coalescentes. Dichas ondulaciones de curvatura son muy parecidas a las ondas sonoras de una sinfonía. De la misma forma que la sinfonía está codificada en las modulaciones de las ondas sonaras (mayor amplitud aquí, menor allí), también la historia de la coalescencia está codificada en modulaciones de las ondulaciones de curvatura. Y de la misma forma que las ondas sonoras llevan su sinfonía codificada desde la orquesta que la produce hasta la audiencia, también las ondulaciones de curvatura llevan su historia codificada desde los agujeros fusionados hasta los rincones más lejanos del Universo lejano.

Las ondulaciones de curvatura viajan hacia afuera por el tejido del espacio-tiempo a través del conglomerado de estrellas y gas del que nacieron los agujeros. El aglomerado no absorbe las ondulaciones ni las distorsiona en absoluto; la historia codificada de las ondulaciones permanece perfectamente invariable, se expanden hacia el exterior de la galaxia madre del aglomerado y el espacio intergaláctico, atraviesan el cúmulo de galaxias del que forma parte la galaxia progenitora, luego siguen atravesando un cúmulo de galaxias tras otro hasta llegar a nuestro propio cúmulo, dentro del cual está nuestra Vía Láctea con nuestro Sistema Solar, atraviesan la Tierra, y continúan hacia otras galaxias distantes.

Claro que, en toda esta historia hay un fallo, nosotros, los humanos, aún no somos lo suficientemente hábiles para haber podido construir aparatos capaces de detectar y oir las sinfonías mencionadas con entusiamos por el Sr. Thorne y, que según el cree, son mensajes que nos traen esas ondas de gravedad de los agujeros negros binarios. Es como si no pudiéramos oir esa hermosa sinfonía que nos mostraría un nuevo Universo por nosotros desconocido. Ahora sabemos que por medio de potentes telescopios podemos conocer lo que es el Universo, podemos observar galaxias lejanas y estudiar cúmulos de galaxias o de estrellas y captar las imágenes de bonitas Nebulosas, todo eso es posible gracias a que al captar la luz que emitieron esos objetos cosmológicos hace decenas, cientos, miles o millones de años como señal electromagnética que viajando a la velociodad de c, hace posible que podamos ver lo observado como era entonces, en aquel pasado más o menos lejano. De la misma manera, se cree que, las ondas gravitatorias emitidas por estos objetos misteriosos, se podrán llegar a captar con tal claridad que nos permitirá saber de otra faseta (ahora) desconocida del Universo, y, sobre todo, podremos entender el pasado de esos densos objetos que, de momento, nos resultan exóticos y también extraños.

emilio silvera

Jun

5

Imaginación sin límite pero… ¿Sabremos comprender?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (2)

Comments (2)

Está claro que pensar siquiera que en nuestro Universo, dependiendo de la región en la que nos encontremos, habrá distintas leyes físicas, sería pensar en un universo chapuza. Lo sensato es pensar y creer que en cualquier parte del universo rigen las mismas leyes físicas, hasta que no se encuentre pruebas reales a favor de lo contrario, los científicos suponen con prudencia que, sean cuales fueran las causas responsables de las pautas que llamamos “Leyes de la Naturaleza”, es mucho más inteligente adoptar la creencia de la igualdad física en cualquier parte del Cosmos por muy remota que se encuentre aquella región; los elementos primordiales que lo formaron fueron siempre los mismos y las fuerzas que intervinieron para formarlo también.

La materia y las fuerzas que conforman nuestro Universo

Las fuerzas fundamentale son:

|

Tipo de Fuerza |

Alcance en m |

Fuerza relativa |

Función |

| Nuclear fuerte |

<3×10-15 |

1041 |

Une Protones y Neutrones en el núcleo atómico por medio de Gluones. |

| Nuclear débil |

< 10-15 |

1028 |

Es responsable de la energía radiactiva producida de manera natural. Portadoras W y Z– |

| Electromagnetismo |

Infinito |

1039 |

Une los átomos para formar moléculas; propaga la luz y las ondas de radio y otras formas de energías eléctricas y magnéticas por medio de los fotones. |

| Gravitación |

Infinito |

1 |

Mantiene unidos los planetas del Sistema Solar, las estrellas en las galaxias y, nuestros pies pegados a la superficie de la Tierra. La transporta el gravitón. |

Fue Einstein el que anunció lo que se llamó principio de covariancia: que las leyes de la naturaleza deberían expresarse en una forma que pareciera la misma para todos los observadores, independientemente de dónde estuvieran situados y de cómo se estuvieran moviendo. En caso contrario… ¿En qué clase de Universo estaríamos?

Lo cierto es que Einstein fue muy afortunado y pudo lanzar al mundo su teoría de la relatividad especial, gracias a muchos apoyos que encontró en Mach, en Lorentz, en Maxwell… En lo que se refiere a la relatividad general, estuvo dando vueltas y vueltas buscando la manera de expresar las ecuaciones de esa teoría pero, no daba con la manera de expresar sus pensamientos.

Sin embargo, fue un hombre con suerte, ya que, durante la última parte del siglo XIX en Alemania e Italia, matemáticos puros habían estado inmersos en el estudio profundo y detallado de todas las geometrías posibles sobre superficies curvas. Habían desarrollado un lenguaje matemático que automáticamente tenía la propiedad de que toda ecuación poseía una forma que se conservaba cuando las coordenadas que la describían se cambiaban de cualquier manera. Este lenguaje se denominaba cálculo tensorial. Tales cambios de coordenadas equivalen a preguntar qué tipo de ecuación vería alguien que se moviera de una manera diferente.

Einstein se quedó literalmente paralizado al leer la Conferencia de Riemann. Allí, delante de sus propios ojos tenía lo que Riemann denominaba Tensor métrico. Einstein se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba para expresar de manera precisa y exacta sus ideas. Así llegó a ser posible la teoría de la relatividad general.

Gracias al Tensor de Rieman, Einstein pudo formular: ![]()

Recordando aquellos años de búsqueda e incertidumbre, Einstein escribió:

“Los años de búsqueda en la oscuridad de una verdad que uno siente pero no puede expresar el deseo intenso y la alternancia de confianza y desazón hasta que uno encuentra el camino a la claridad y comprensión sólo son familiares a aquél que los ha experimentado. “

Einstein, con esa aparentemente sencilla ecuación que arriba podemos ver, le dijo al mundo mucho más, de lo que él mismo, en un principio pensaba. En ese momento, se podría decir, sin temor a equivocarnos que comenzó la historia de la cosmología moderna. Comprendidmos mejor el universo, supimos ver y comprender la implosión de las estrellas obligadas por la gravedad al salir de la secuencia principal, aprecieron los agujeros negros… y, en fin, pudimos acceder a “otro universo”.

Es curioso como la teoría de la relatividad general nos ha llevado a comprender mejor el universo y, sobre todo, a esa fuerza solitaria, la Gravedad. Esa fuerza de la naturaleza que ahora está sola, no se puede juntar con las otras fuerzas que -como tantas veces hemos comentado aquí-, tienen sus dominios en la mecánica cuántica, mientras que la gravitación residen en la inmensidad del cosmos; las unas ejercen su dominio en los confines microscópicos del átomo, mientras que la otra sólo aparece de manera significativa en presencia de grandes masas galácticas, estelas y de objetos que, como los agujerods negros y los mundos, emiten la fuerza curvando el espacio a su alrededor y distorsionando el tiempo si su densidad llega a ser extrema.

Cuando miramos al cielo nocturno -en la imagen de arriba lo hacemos desde Tenerife- y nos sentimos reducidos, empequeñecidos por la inmensidad de las luces celestes que puntúan en el cielo, estamos mirando realmente una minúscula porción de las estrellas localizadas en el brazo de Orión. El resto de los 200 mil millones de estrellas de la Vía Láctea están tan lejanas que apenas pueden ser vistas como una cinta lechosa que cruza el cielo nocturno.

Cuando recordamos que la galaxia Andrómeda se está acercando a la Vía Láctea a unos 300 km/s, y sabiendo lo que ahora sabemos, no podemos dejar de preguntarnos ¿dónde estará la Humanidad dentro de cinco mil millones de años? Si tenemos la suerte de haber podido llegar tan lejos -que es dudoso-, seguramente, nuestra inmensa imaginación habrá desarrollado conocimientos y tecnologías suficientes para poder escapar de tan dramático suceso. Estaremos tan ricamente instalados en otras galaxias, en otros mundos. De alguna manera… ¿No es el Universo nuestra casa?

emilio silvera

Totales: 75.669.019

Totales: 75.669.019 Conectados: 21

Conectados: 21