Mar

17

La relatividad especial

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (3)

Comments (3)

En cualquier parte que podamos buscar información nos dirán:

“Henri Poincqaré, matemático francés, sugirió a finales del siglo XIX que el principio de relatividad establecido desde Galileo (la invariancia galileana) se mantiene para todas las leyes de la naturaleza. Joseph Larmor y Hendrik Lorentz descubrieron que las ecuaciones de Maxwell, la piedra angular del electromagnetismo, eran invariantes solo por una variación en el tiempo y una cierta unidad longitudinal, lo que produjo mucha confusión en los físicos, que en aquel tiempo estaban tratando de argumentar las bases de la teoría del éter, la hipotética substancia sutil que llenaba el vacío y en la que se transmitía la luz. El problema es que este éter era incompatible con el principio de relatividad.”

En su publicación de 1905 en electrodinámica, Henri Poincaré y Albert Einstein explicaron que, con las transformaciones hechas por Lorentz, este principio se mantenía perfectamente invariable. La contribución de Einstein fue el elevar a este axioma a principio y proponer las transformaciones de Lorentz como primer principio. Además descartó la noción de tiempo absoluto y requirió que la velocidad de la luz en el vacío sea la misma para todos los observadores, sin importar si éstos se movían o no. Esto era fundamental para las ecuaciones de Maxwell, ya que éstas necesitan de una invarianza general de la velocidad de la luz en el vacío.

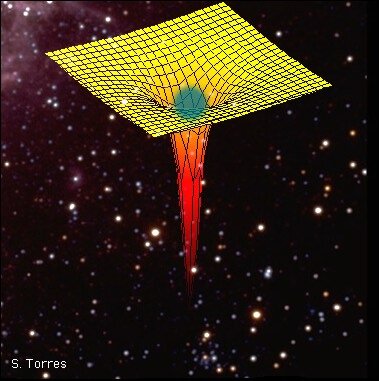

Como en otras ocasiones, aquí dejamos una muestra de la velocidad de la luz cuando viaja desde la Tierra a la Luna. Podemos ver como la linea amarilla (la luz) recorre el camino que las separan y el Tiempo que tarda en recorrerlo.

La aparición de la Teoría de la relatividad fue tan poco convencional como su autor. El ya famoso artículo que escribió en 1905 (con el apoyo de los trabajos de los arriba mencionados) y que enunciaba por primera vez la teoría, era algo rústico y sencillo y no mencionaba o contenía cita científico-literaria alguna, tampoco mencionaba ayuda de ninguna persona a excepción de su amigo Besso, que dicho sea de paso no era científico (él, por aquel entonces, no conocía a científico alguno). La primera conferencia de Einstein explicando la Teoría, en Zurich, no fue dada en ninguna universidad sino en el salón del Sindicato de Carpinteros, duró más de una hora, y luego repentinamente se interrumpió para preguntar la hora, explicando que no tenía reloj. Sin embargo, a pesar de los modestos comienzos, allí comenzó a reformarse los conceptos del espacio y del tiempo.

Lo cierto es que, con su teoría de la relatividad, Einstein finalmente resolvió la paradoja que se había presentado a los dieciseis años, por la que las ecuciaones de Maxwell pierden su validez si uno atrapa un haz de luz a la velocidad de la luz. Lo hizo mediante la conclusión de que no se puede acelerar la velocidad de la luz, de que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, cualquiera que sea su movimiento relativo. Si un astronáuta que vuela hacia la estrella más cercana a una velocidad del cincuenta por ciento de la de la luz, , midiera la velocidad de la luz a bordo de la nave, el resultado sería exactamente igual que el que daría la medición de otro colega suyo situado en la Tierra.

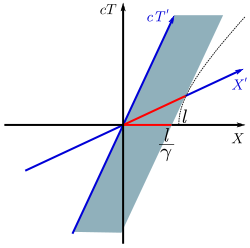

Podrían ocurrir fenómenos que ni podemos imaginar pero, quedándonos en lo que más llama la atención al público en general, podríamos conseguir que el tiempo … ¡Se ralentizara y pasara más despacio para el viajero relativista! Si miráis el diagrama del Minkouski os hablará de los fenómenos que se pueden producir al viajar a la velocidad de la luz, cuando el Tiempo se ralentiza.

Diferentes sistemas de referencia para el mismo fenómeno. Claro que, en la teoría están presentes factores y trabajos que no se mencionan y, la fórmula.

siguiente:  es el llamado factor de Lorentz donde

es el llamado factor de Lorentz donde  es la velocidad de la luz en el vacío. Contrario a nuestro conocimiento actual, en aquel momento esto era una completa revolución, debido a que se planteaba una ecuación para transformar al tiempo, cosa que para la época era imposible. En la mecánica clásica, el tiempo era un invariante. Y para que las mismas leyes se puedan aplicar en cualquier sistema de referencia se obtiene otro tipo de invariante a grandes velocidades (ahora llamadas relativistas), la velocidad de la luz. Los sucesos que se realicen en el sistema en movimiento S’ serán más largos que los del S. La relación entre ambos es esa

es la velocidad de la luz en el vacío. Contrario a nuestro conocimiento actual, en aquel momento esto era una completa revolución, debido a que se planteaba una ecuación para transformar al tiempo, cosa que para la época era imposible. En la mecánica clásica, el tiempo era un invariante. Y para que las mismas leyes se puedan aplicar en cualquier sistema de referencia se obtiene otro tipo de invariante a grandes velocidades (ahora llamadas relativistas), la velocidad de la luz. Los sucesos que se realicen en el sistema en movimiento S’ serán más largos que los del S. La relación entre ambos es esa  . Este fenómeno se lo conoce como dilatación del tiempo. Si se dice que el tiempo varía a velocidades relativistas, la longitud también lo hace.

. Este fenómeno se lo conoce como dilatación del tiempo. Si se dice que el tiempo varía a velocidades relativistas, la longitud también lo hace.

En el gráfico se escenifica la contracción de Lorentz

Para cuantificar aquella extraña situación, Einstein se vio obligado a emplear la contracción de Lorentz (En aquel momento no conocía a Lorentz al que más tarde consideraría “el hombre más grande y más noble de nuestro tiempo… una obrta de arte viviente.)” En manos de Einstein, las ecuciones de Lorentz esopecifican que, cuando aumenta la velocidad a la que se desplaza un observador, sus dimensiones, y la de la nave espacial y todo aparato de medición que haya a bordo, se contrae a lo largo de su movimiento en la cantidad requerida para hacer que la medición de la velocidad de la luz sea siempre la misma.

Esta era la razón de que Michelson y Morley no hallasen ningún rastrodel “arrastre del éter”. En verdad, el éter es superfluo, al igual que el espacio y el tiempo absolutos de Newton, pues no hay ninguna necesidad de un marco de referencia inmóvil. “Al concepto de reposo absoluto no le corresponde ninguna propiedad de los fenómenos, ni en la mecánica ni en la electromecánica.” Lo importante son los sucesos observables, y no puede observarse ningún suceso hasta que la luz (o las ondas de radio o cualquier otra forma de radiación electromagnética) que lleve noticias de él no llegue al observador. Einstein reemplazó el espacio de Newton por una red de haces de luz; la de ellos era una red absoluta dentro de la cual el espacio mismo se vuelve flexible.

Los observadores en movimiento experimentan también una lentificación del paso del tiempo. Un astronáuta que viaje al 90 por 100 de la velocidad de la luz sólo envejecerá a la mitad de rápido que su colega de la Tierra. Ya conocéis la paradoja de los gemelos en la que se explica tal fenómeno.

También en aquel primer artículo Einstein nos habló sobre la igualdad entre la masa y la energía. Él demostró que la masa de un cuerpo aumenta cuando absorbe energía. Se sigue de ello que su masa disminuye cuando irradia energía. Esto es verdadero no sólo para una nave espacial que se desplaza hacia las estrellas, sino también para un objeto en reposo. Una máquina fotográfica pierde algo (muy poco) de masa cuando el flash se dispara, y la gente cuya fotografía se saca se vuelve también, un poco más masiva al absorber sus cuerpos aquella radiación perdida por la máquina. Masa y energía son intercambiables.

m = E/c2

donde m es la masa del objeto, E su energía y c la velocidad de la luz. Al formular esta ecuación particularmente sencilla, que unifica los conceptos de energía y materia, y relaciona ambos con la velocidad de la luz, Einstein inicialmente estaba interesado en la masa. En cambio, si despejamos la energía, adquiere una forma más familiar y presagiosa:

en la Isla de los Museos (Berlín). Festejando el Año mundial de la Física en 2005, en el centenario de la publicación de la ecuación más famosa del mundo. Contemplada desde esta perspectiva, la teoría dice que la materia es energía congelada. Esto, por supuesto, es la clave de la fuerza nuclear y, en manos de los astrofísicos, la ecuación sería usada para descubrir los procesos termonucleares en el corazón de las estrellas.

Pero pese a todos sus variados logros, la relatividad especial no decía nada de la gravitación y, su autor, la veía incompleta. Aquella teoría sin la presencia de la otra gran fuerza más conocida del universo se veíoa desvalída: Había que vincularla con la masa inercial. La resistencia al cambio que ofrecen los objetos en estado de movimiento, su “peso” por decirlo así. La gravitación actúa sobre los objetos según su masa gravitacional, esto es, su “peso”. Todos sabem,os lo que es la masa inercial y de ella, tendremos que hablar cuando acometamos la p´çagina sobre la relatividad general. Dejemos aquí el apunte de que, la masa inercial y la gravitación de cualquier objeto son iguales. También se podría decir que, es la masa de los cuerpos que pueblan el universo, la que moldea y modela la geometría del del Cosmos, del espacio-tiempo.

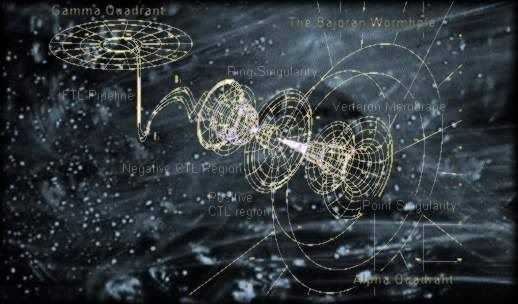

Terminemos con la misma imagen del comienzo. Causalidad e imposibilidad de movimientos más rápidos que la luz. Previo a esta teoría, el concepto de causalidad estaba determinado: para una causa existe un efecto. Anteriormente, gracias a los postulados de Laplace, se creía que para todo acontecimiento se debía obtener un resultado que podía predecirse. La revolución en este concepto es que se “crea” un cono de luz de posibilidades (Véase gráfico adjunto).

Se observa este cono de luz y ahora un acontecimiento en el cono de luz del pasado no necesariamente nos conduce a un solo efecto en el cono de luz futuro. Desligando así la causa y el efecto. El observador que se sitúa en el vértice del cono ya no puede indicar qué causa del cono del pasado provocará el efecto en el cono del futuro.

Asumiendo el principio de causalidad obtenemos que ninguna partícula de masa positiva puede viajar más rápido que la luz. A pesar que este concepto no es tan claro para la relatividad general. Pero no solo el principio de causalidad imposibilita el movimiento más rápido que el de la luz. Ya hablaremos de ello.

emilio silvera

Jul

2

¡Una Singularidad! Extraño Objeto

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (10)

Comments (10)

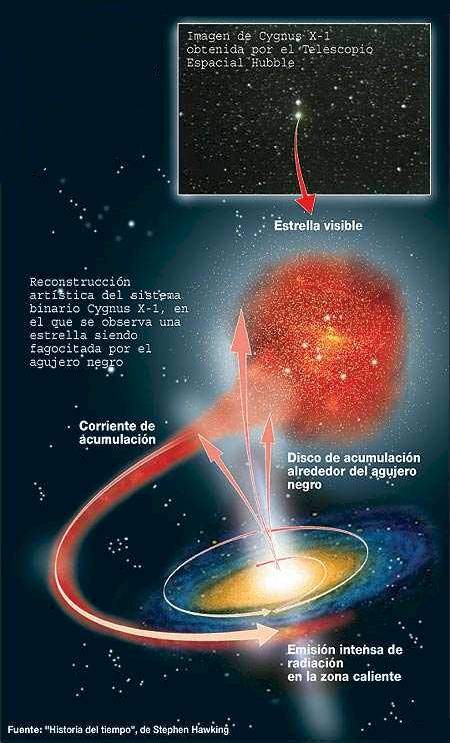

El concepto mismo de “singularidad” desagradaba a la mayoría de los físicos, pues la idea de una densidad infinita se alejaba de toda comprensión. La naturaleza humana está mejor condicionada a percibir situaciones que se caracterizan por su finitud, cosas que podemos medir y pesar, y que están alojadas dentro de unos límites concretos; serán más grande o más pequeñas pero, todo tiene un comienzo y un final pero… infinito, es difícil de digerir. Además, en la singularidad, según resulta de las ecuaciones, ni existe el tiempo ni existe el espacio. Parece que se tratara de otro universo dentro de nuestro universo toda la región afectada por la singularidad que, eso sí, afecta de manera real al entorno donde está situada y además, no es pacífica, ya que se nutre de cuerpos estelares circundantes que atrae y engulle.

La noción de singularidad empezó a adquirir un mayor crédito cuando Robert Oppenheimer, junto a Hartlan S. Snyder, en el año 1.939 escribieron un artículo anexo de otro anterior de Oppenheimer sobre las estrellas de neutrones. En este último artículo, describió de manera magistral la conclusión de que una estrella con masa suficiente podía colapsarse bajo la acción de su propia gravedad hasta alcanzar un punto adimensional; con la demostración de las ecuaciones descritas en dicho artículo, la demostración quedó servida de forma irrefutable que una estrella lo suficientemente grande, llegado su final al consumir todo su combustible de fusión nuclear, continuaría comprimiéndose bajo su propia gravedad, más allá de los estados de enana blanca o de estrella de neutrones, para convertirse en una singularidad.

Los cálculos realizados por Oppenheimer y Snyder para la cantidad de masa que debía tener una estrella para terminar sus días como una singularidad estaban en los límites másicos de M =~ masa solar, estimación que fue corregida posteriormente por otros físicos teóricos que llegaron a la conclusión de que sólo sería posible que una estrella se transformara en singularidad, la que al abandonar su fase de gigante roja retiene una masa residual como menos de 2 – 3 masas solares.

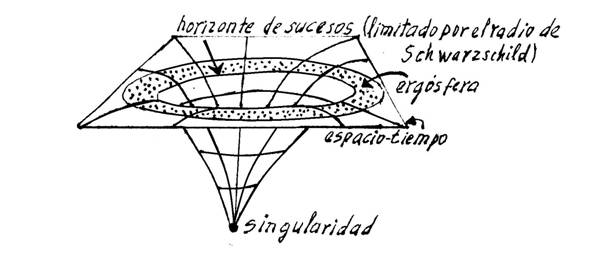

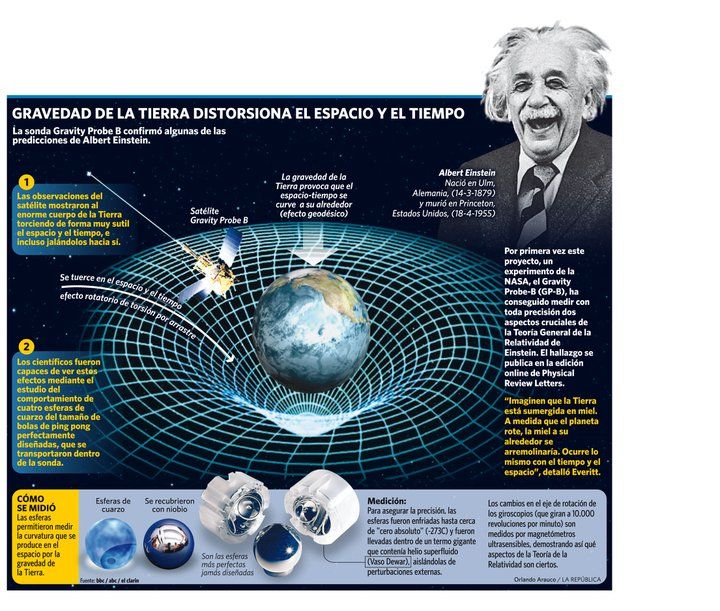

La figura de la izquierda representa a la nube de polvo en colapso de Oppenhieimer y Snyder, que ilustra una superficie atrapada.

El modelo de Oppenhieimer y Snyder posee una superficie atrapada, que corresponde a una superficie cuya área se iOppenheimer y Snyder desarrollaron el primer ejemplo explícito de una solución a las ecuaciones de Einstein que describía de manera cierta a un agujero negro, al desarrollar el planteamiento de una nube de polvo colapsante. En su interior, existe una singularidad, pero no es visible desde el exterior, puesto que está rodeada de un horizonte de suceso que no deja que nadie se asome, la vea, y vuelva para contarlo. Lo que traspasa los límites del horizonte de sucesos, ha tomado el camino sin retorno. Su destino irreversible, la singularidad de la que pasará a formar parte.

Desde entonces, muchos han sido los físicos que se han especializado profundizando en las matemáticas relativas a los agujeros negros. John Wheeler (que los bautizó como agujeros negros), Roger Penrose, Stephen Hawking, Kip S. Thorne, Kerr y muchos otros nombres que ahora no recuerdo, han contribuido de manera muy notable al conocimiento de los agujeros negros, las cuestiones que de ellas se derivan y otras consecuencias de densidad, energía, gravedad, ondas gravitacionales, etc, que son deducidas a partir de estos fenómenos del cosmos.

Se afirma que las singularidades se encuentran rodeadas por un horizonte de sucesos, pero para un observador, en esencia, no puede ver nunca la singularidad desde el exterior. Específicamente implica que hay alguna región incapaz de enviar señales al infinito exterior. La limitación de esta región es el horizonte de sucesos, tras ella se encuentra atrapado el pasado y el infinito nulo futuro. Lo anterior nos hace distinguir que en esta frontera se deberían reunir las características siguientes:

- Debe ser una superficie nula donde es pareja, generada por geodésicas nulas;

- contiene una geodésica nula de futuro sin fin, que se origina a partir de cada punto en el que no es pareja, y que

- el área de secciones transversales espaciales jamás pueden disminuir a lo largo del tiempo.

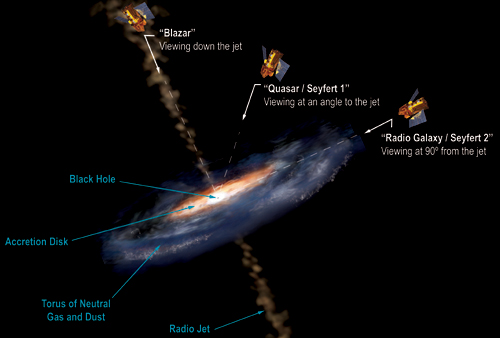

Pueden existir agujeros negros supermasivos (de 105 masas solares) en los centros de las galaxias activas. En el otro extremo, mini agujeros negros con un radio de 10-10 m y masas similares a las de un asteroide pudieron haberse formado en las condiciones extremas que se dieron poco después delBig Bang. Diminutos agujeros negros podrían ser capaces de capturar partículas a su alrededor, formando el equivalente gravitatorio de los átomos.

Todo esto ha sido demostrado matemáticamente por Israel, 1.967; Carter, 1.971; Robinson, 1.975; y Hawking, 1.978 con límite futuro asintótico de tal espaciotiempo como el espaciotiempo de Kerr, lo que resulta notable, pues la métrica de Kerr es una hermosa y exacta formulación para las ecuaciones de vacío de Einstein y, como un tema que se relaciona con la entropía en los agujeros negros.

No resulta arriesgado afirmar que existen variables en las formas de las singularidades que, según las formuladas por Oppenheimer y su colaborador Snyder, después las de Kerr y más tarde otros, todas podrían existir como un mismo objeto que se presenta en distintas formas o maneras.

Ahora bien, para que un ente, un objeto o un observador pueda introducirse dentro de una singularidad como un agujero negro, en cualquiera que fuese su forma, tendría que traspasar el radio de Schwarzschild (las fronteras matemáticas del horizonte de sucesos), cuya velocidad de escape es igual a la de la luz, aunque esta tampoco puede salir de allí una vez atrapada dentro de los límites fronterizos determinados por el radio. Este radio de Schwarzschild puede ser calculado usándose la ecuación para la velocidad de escape:

Para el caso de fotones u objeto sin masa, tales como neutrinos, se sustituye la velocidad de escape por la de la luz c2. “En el modelo de Schrödinger se abandona la concepción de los electrones como esferas diminutas con carga que giran en torno al núcleo, … Es cierto que en mecánica cuántica quedan muchos enigmas por resolver. Pero hablando de objetos de grandes masas, veámos lo que tenemos que hacer para escapar de ellos.

Podemos escapar de la fuerza de gravedad de un planeta pero, de un A.N., será imposible.

La velocidad de escape está referida a la velocidad mínima requerida para escapar de un campo gravitacional. El objeto que escapa puede ser cualquier cosa, desde una molécula de gas a una nave espacial. Como antes he reflejado está dada por , donde G es la constante gravitacional, M es la masa del cuerpo y R es la distancia del objeto que escapa del centro del cuerpo del que pretende escapar (del núcleo). Un objeto que se mueva a velocidad menor a la de escape entra en una órbita elíptica; si se mueve a una velocidad exactamente igual a la de escape, sigue una órbita parabólica, y si el objeto supera la velocidad de escape, se mueve en una trayectoria hiperbólica.

Así hemos comprendido que, a mayor masa del cuerpo del que se pretende escapar, mayor será la velocidad que necesitamos para escapar de él. Veamos algunas:

|

Objeto |

Velocidad de escape |

| La Tierra |

………….11,18 Km/s |

| El Sol |

………….617,3 Km/s |

| Júpiter |

………….59,6 Km/s |

| Saturno |

………….35,6 Km/s |

| Venus |

………….10,36 Km/s |

| Agujero negro |

…….+ de 299.000 Km/s |

Como se ve en el cuadro anterior, cada objeto celeste, en función de su masa, tiene su propia velocidad de escape para que cualquier cosa pueda salir de su órbita y escapar de él. El caso de la singularidad, es decir, la inmensa masa que está presente en las entrañas de un Agujero negro, genera una fuerza de gravedad tal que, nada está a salvo en sus inmediaciones, cualquier objeto, sea estrella, polvo estelar, planeta o lo que pudiera ser, será engullido por el “monstruo”, sin que nada pueda evitarlo.

La excepción está en el último ejemplo, la velocidad de escape necesaria para vencer la fuerza de atracción de un agujero negro que, siendo preciso superar la velocidad de la luz 299.792’458 Km/s, es algo que no está permitido, ya que todos sabemos que conforme determina la teoría de la relatividad especial de Einstein, la velocidad de la luz es la velocidad límite en nuestro universo; nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, entre otras razones porque el objeto sufriría la transformación de Lorentz y su masa sería infinita.

Podría continuar explicando otros aspectos que rodean a los agujeros negros, pero estimo que el objetivo que perseguía de hacer conocer lo que es un agujero negro y el origen del mismo, está sobradamente cumplido.

Existen aspectos del A.N. que influyen en el mundo cuántico, y, por ejemplo, el máximo radio que puede tener un agujero negro virtual está dado aproximadamente por

![]()

que equivale a unos 10-³³ centímetros. Esta distancia se conoce como longitud de Planck y es la única unidad de distancia que se puede construir con las tres constantes fundamentales de la naturaleza: G, h y c. La longitud de Planck es tan extremadamente pequeña (10²° veces menor que el radio de un electrón) que debe ser la distancia característica de otro nivel de la naturaleza, subyacente al mundo subatómico, donde rigen las leyes aún desconocidas de la gravedad cuántica.

Así como el océano presenta un aspecto liso e inmóvil cuando se observa desde una gran distancia, pero posee fuertes turbulencias y tormentas a escala humana, el espacio-tiempo parece “liso” y estático a gran escala, pero es extremadamente turbulento en el nivel de la longitud de Planck, donde los hoyos negros se forman y evaporan continuamente. En el mundo de Planck, las leyes de la física deben ser muy distintas de las que conocemos hasta ahora.

La estructura macroscópica del espacio-tiempo parece plana, pero éste debe ser extremadamente turbulento en el nivel de la escala de Planck. Escala en la que parece que entramos en otro mundo… ¡El de la mecánica cuántica! que se aleja de ese mundo cotidinao que conocemos en el que lo macroscópico predomina por todas partes y lo infinitesimal no se deja ver con el ojo desnudo.

La estructura macroscópica del espacio-tiempo parece plana, pero éste debe ser extremadamente turbulento en el nivel de la escala de Planck. Escala en la que parece que entramos en otro mundo… ¡El de la mecánica cuántica! que se aleja de ese mundo cotidinao que conocemos en el que lo macroscópico predomina por todas partes y lo infinitesimal no se deja ver con el ojo desnudo.

¡Existen tántos secretos! ¡Es tan grande nuestra ignorancia!

emilio silvera

Oct

21

Se cumplen 100 años de la Teoría de Einsten

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (4)

Comments (4)

Sí, todo tiene su origen en aquella idea de Olanck que se llamó la radiación de cuerpo negro,

Nuestra Física actual está regida y dominada por dos explosiones cegadoras ocurridas en el pasado: Una fue aquel artículo de 8 páginas que escribiera Max Planck, en ese corto trabajo dejó sentados los parámetros que rigen la Ley de la distribución de la energía radiada por un cuerpo negro. Introdujo en física el concepto novedoso de que la energía es una cantidad que es radiada por un cuerpo en pequeños paquetes discretos, en vez de en una emisión continua. Estos pequeños paquetes se conocieron como cuantos y la ley formulada es la base de la teoría cuántica.

Después de lo de Planck y su radiación de cuerpo negro, cinco años más tarde, irrumpió en escena otra revolución de la Física se produjo en 1.905, cuando Albert Einstein formuló su teoría de la relatividad especial y nos dio un golpecito en nuestras cabezas para despertar en ellas nuestra comprensión de las leyes que gobiernan el Universo.

Nos dijo que la velocidad de la luz es la máxima alcanzable en nuestro universo, que la masa y la energía son la misma cosa, que si se viaja a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se ralentiza pero, el cuerpo aumentará su masa y se contraerá en el sentido de la misma…Y, todo eso, ha sido una y mil veces comprobado. Sin embargo, muchas son las pruebas que se realizan para descubrir los fallos de la teoría, veamos una:

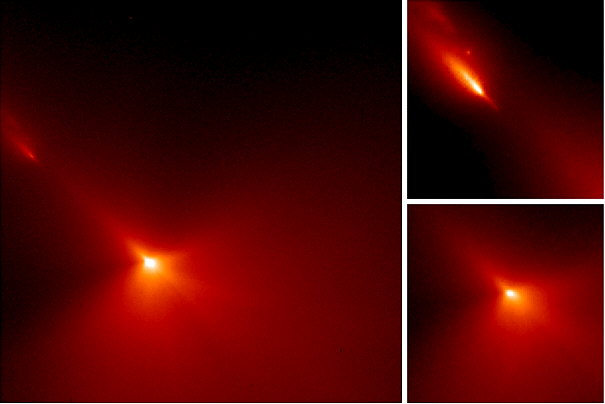

Brillante explosión cósmica captada en el infrarrojo, bautizada como “Kilonova”

Los científicos que estudian la radiación gamma de una explosión de rayos lejanos han encontrado que la velocidad de la luz no varía con la longitud de onda hasta escalas de distancia por debajo de la Longitud de Planck. Ellos dicen que esto desfavorece a algunas teorías de la gravedad cuántica que postulan la violación de la invariancia de Lorentz.

En la invariancia de Lorentz se estipula que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, independientemente de dónde se encuentren en el universo. El amigo Einstein utilizó este principio como un postulado de su teor´çia de la relatividad especial, en el supuesto de que la velocidad de la luz en el vacío, no depende de que se esté midiendo, siempre y cuando la persona esté en un sistema inercial de referencia. En más de 100 años la invariancia de Lorentz nunca ha sido insuficiente.

Pero sigamos con la segunda revolución de su teoría que se dio en dos pasos: 1905 la teoría de la relatividad especial y en 1.915, diez años después, la teoría de la relatividad que incluía la Gravedad, es decir la llamada relatividad general que varió por completo el concepto del Cosmos y nos llevó a conocer de manera más profunda y exacta cómo funcionaba la Gravedad, esa fuerza descrita por primera vez por Newton.

En la Teoría Especial de la Relatividad, Einstein se refirió a sistemas de referencias inerciales (no acelerados). Asume que las leyes de la física son idénticas en todos los sitemas de referencia y que la velocidad de la luz en el vacío, c, es constante en el todo el Universo y es independiente de la velocidad del obervador.

La teoría desarrolla un sistema de matemáticas con el fin de reconciliar estas afirmaciones en aparente conflicto. Una de las conclusiones de la teoría es que la masa de un cuerpo, aumenta con la velocidad (hay una ecuación quer así lo demuestra), y, tal hecho, ha sido sobradamente comprobado en los aceleradores de partículas donde un muón, ha aumentado más de diez veces su masa al circular a velocidades cercanas a la de la luz. Y el muón que tiene una vida de dos millonésimas de segundo, además, al desplazarse a velocidades relativistas, también ven incrementado el tiempo de su vida media.

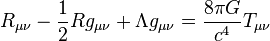

En la segunda parte de su teoría, la Relatividad General, Einstein concluyó que el espacio y el tiempo están distorsionados por la materia y la energía, y que esta distorsión es la responsable de la gravedad que nos mantiene en la superficie de la Tierra, la misma que mantiene unidos los planetas del Sistema Solar girando alrededor del Sol y, también la que hace posible la existencia de las Galaxias.

¡La Gravedad! Siempre está presente e incide en los comportamientos de la materia. La gravedad presente en un agujero negro gigante hace que en ese lugar, el tiempo deje de existir, y, el espacio, se curve en una distorsión infinita. Es decir, ni espacio ni tiempo tienen lugar en la llamada singulariudad.

Tensores de curvatura y de momento energía  . Las ecuaciones de campo siguen y tienen otros parámetros como π, c la velocidad de la luz, p G la constante universal de gravitación, también aparece (inclñuída más tarde

. Las ecuaciones de campo siguen y tienen otros parámetros como π, c la velocidad de la luz, p G la constante universal de gravitación, también aparece (inclñuída más tarde  que es la constante cosmológica. Así, nos dio un conjunto de ecuaciones tan valiosas que, a partir de ellas nacio la moderna cosmología.

que es la constante cosmológica. Así, nos dio un conjunto de ecuaciones tan valiosas que, a partir de ellas nacio la moderna cosmología.

Se ha podido compribar una y miles de veces que la presencia de grandes masas, como planetas, estrellas galaxias y otros cuerpos del Espacio, distorsionan el Espaciotiempo. La geometría del Universo está marcada por la presencia de materia.

Las ecuaciones de campo de la Relatividad general de Einstein… ¡Nos dicen tántas cosas!

Si tuviéramos un agujero negro del tamaño de la calabaza más grande del mundo, de unos 10 metros de circunferencia, entonces conociendo las leyes de la geometría de Euclides se podría esperar que su diámetro fuera de 10 m.: л = 3,14159…, o aproximadamente 3 metros. Pero el diámetro del agujero es mucho mayor que 3 metros, quizá algo más próximo a 300 metros. ¿ Cómo puede ser esto ? Muy simple: las leyes de Euclides fallan en espacios muy distorsionados, en la figura de arriba de S. Torres se puede ver que el diámetro es enorme.

Con la teoría relativista llegó la cosmología moderna, otra manera de mirar el Universo

Con esta teoría de la Relatividad General, entre otros pasos importantes, está el hecho de que dió lugar al nacimiento de la Cosmología que, de alguna manera, era como mirar con nueva visión a lo que l Universo podía significar, Después de Einstein el Universo no fue el mismo.

El análisis de la Gravitación que aquí se miuestra interpreta el Universo como un continuo espacio-tiempo de cuatro dimensiones en el el que la presencia de una masa (como decía antes) curva el espacio para crear un campo gravitacional.

De la veracidad y comprobación de las predicciones de ésta segunda parte de la Teoría Relativista, tampoco, a estas alturas cabe duda alguna, y, lo más curioso del caso es que, después de casi un siglo (1.915), aún los físicos están sacando partido de las ecuaciones de campo de la teoría relativista en su versión general o de la Gravedad.

Tan importante es el trabajo de Einstein que, en las nuevas teorías, en las más avanzadas, como la Teoría M (que engloba las cinco versiones de la Teoría de Cuerdas), cuando la están desarrollando, como por arte de magía y sin que nadie las llame, surgen, emergen, las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General que es una teoría que subyace en esta otra más moderna de las cuerdas vibrante que, algún día lejano en el futuro, quizás podamos verificar, cuando podamos contar con la energía suficiente que nos deeje llegar a sus dominios, ya que, de momento, sólo hemos llegado hasta los Quarks.

La cuántica nos habla del “universo” de las partículas subatómicas, de los cuantos de Planck, la Gravesad lo hace del macromundo, de como ésta fuerza de la Naturaleza dibuja la geometría del espacio, mantiene unidos los planetas alrededor de las estrellas en los sistemas planetarios, o, conforma estrellas supermasivas que dejan la secuencia principal en Agujeros negros.

Einstein se pasó diez años buscando las ecuaciones que pudieran describir sus ideas, y, le pidió ayuda a su amigo Marcel Grossman que le envió libros y documentos que le podían hacer falta para aplicar sus ideas.

Einstein se quedó literalmente paralizado al leer la Conferencia de Riemann. Allí, delante de sus propios ojos tenía lo que Riemann denominaba Tensor métrico. Einstein se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba para expresar de manera precisa y exacta sus ideas. Así llegó a ser posible la teoría de la relatividadgeneral.

Gracias al Tensor de Rieman, Einstein pudo formular: ![]()

Recordando aquellos años de búsqueda e incertidumbre, Einstein escribió:

“Los años de búsqueda en la oscuridad de una verdad que uno siente pero no puede expresar el deseo intenso y la alternancia de confianza y desazón hasta que uno encuentra el camino a la claridad y comprensión sólo son familiares a aquél que los ha experimentado. “

Einstein, con esa aparentemente sencilla ecuación que arriba podemos ver, le dijo al mundo mucho más, de lo que él mismo, en un principio pensaba. En ese momento, se podría decir, sin temor a equivocarnos que comenzó la historia de la cosmología moderna. Comprendidmos mejor el universo, supimos ver y comprender la implosión de las estrellas obligadas por la gravedad al salir de la secuencia principal, aprecieron los agujeros negros… y, en fin, pudimos acceder a “otro universo”.

Así, en un escueto resumen del inmenso trabajo que este hombre realizó, he querido dejar aquí una sencilla reseña de su ingenio, de cómo le dio al mundo aquello que no tenía, y, con su intuición cegadora, logró llevarnos hacia otro universo nuevo que, más de cien años más tarde, sigue siendo…¡El Universo de Einstein!

emilio silvera

Oct

17

Imaginación sin límite pero… ¿Sabremos comprender?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (0)

Comments (0)

Está claro que pensar siquiera en que en nuestro Universo, dependiendo de la región en la que nos encontremos, habrá distintas leyes físicas, sería pensar en un universo chapuza. Lo sensato es pensar y creer que en cualquier parte del universo rigen las mismas leyes físicas, hasta que no se encuentre pruebas reales a favor de lo contrario, los científicos suponen con prudencia que, sean cuales fueran las causas responsables de las pautas que llamamos “Leyes de la Naturaleza”, es mucho más inteligente adoptar la creencia de la igualdad física en cualquier parte del Cosmos por muy remota que se encuentre aquella región; los elementos primordiales que lo formaron fueron siempre los mismos y las fuerzas que intervinieron para formarlo también.

La materia y las fuerzas que conforman nuestro Universo

Las fuerzas fundamentale son

|

Tipo de Fuerza |

Alcance en m |

Fuerza relativa |

Función |

| Nuclear fuerte |

<3×10-15 |

1041 |

Une Protones y Neutrones en el núcleo atómico por medio de Gluones. |

| Nuclear débil |

< 10-15 |

1028 |

Es responsable de la energía radiactiva producida de manera natural. Portadoras W y Z– |

| Electromagnetismo |

Infinito |

1039 |

Une los átomos para formar moléculas; propaga la luz y las ondas de radio y otras formas de energías eléctricas y magnéticas por medio de los fotones. |

| Gravitación |

Infinito |

1 |

Mantiene unidos los planetas del Sistema Solar, las estrellas en las galaxias y, nuestros pies pegados a la superficie de la Tierra. La transporta el gravitón. |

Fue Einstein el que anunció lo que se llamó principio de covariancia: que las leyes de la naturaleza deberían expresarse en una forma que pareciera la misma para todos los observadores, independientemente de dónde estuvieran situados y de cómo se estuvieran moviendo. En caso contrario… ¿En qué clase de Universo estaríamos?

Lo cierto es que Einstein fue muy afortunado y pudo lanzar al mundo su teoría de la relatividad especial, gracias a muchos apoyos que encontró en Mach, en Lorentz, en Maxwell… En lo que se refiere a la relatividad general, estuvo dando vueltas y vueltas buscando la manera de expresar las ecuaciones de esa teoría pero, no daba con la manera de expresar sus pensamientos.

Sin embargo, fue un hombre con suerte, ya que, durante la última parte del siglo XIX en Alemania e Italia, matemáticos puros habían estado inmersos en el estudio profundo y detallado de todas las geometrías posibles sobre superficies curvas. Habían desarrollado un lenguaje matemático que automáticamente tenía la propiedad de que toda ecuación poseía una forma que se conservaba cuando las coordenadas que la describían se cambiaban de cualquier manera. Este lenguaje se denominaba cálculo tensorial. Tales cambios de coordenadas equivalen a preguntar qué tipo de ecuación vería alguien que se moviera de una manera diferente.

Einstein se quedó literalmente paralizado al leer la Conferencia de Riemann. Allí, delante de sus propios ojos tenía lo que Riemann denominaba Tensor métrico. Einstein se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba para expresar de manera precisa y exacta sus ideas. Así llegó a ser posible la teoría de la relatividad general.

Gracias al Tensor de Rieman, Einstein pudo formular: ![]()

Recordando aquellos años de búsqueda e incertidumbre, Einstein escribió:

“Los años de búsqueda en la oscuridad de una verdad que uno siente pero no puede expresar el deseo intenso y la alternancia de confianza y desazón hasta que uno encuentra el camino a la claridad y comprensión sólo son familiares a aquél que los ha experimentado. “

Einstein, con esa aparentemente sencilla ecuación que arriba podemos ver, le dijo al mundo mucho más, de lo que él mismo, en un principio pensaba. En ese momento, se podría decir, sin temor a equivocarnos que comenzó la historia de la cosmología moderna. Comprendidmos mejor el universo, supimos ver y comprender la implosión de las estrellas obligadas por la gravedad al salir de la secuencia principal, aprecieron los agujeros negros… y, en fin, pudimos acceder a “otro universo”.

Es curioso como la teoría de la relatividad general nos ha llevado a comprender mejor el universo y, sobre todo, a esa fuerza solitaria, la Gravedad. Esa fuerza de la naturaleza que ahora está sola, no se puede juntar con las otras fuerzas que -como tantas veces hemos comentado aquí-, tienen sus dominios en la mecánica cuántica, mientras que la gravitación residen en la inmensidad del cosmos; las unas ejercen su dominio en los confines microscópicos del átomo, mientras que la otra sólo aparece de manera significativa en presencia de grandes masas galácticas, estelas y de objetos que, como los agujerods negros y los mundos, emiten la fuerza curvando el espacio a su alrededor y distorsionando el tiempo si su densidad llega a ser extrema.

Cuando miramos al cielo nocturno -en la imagen de arriba lo hacemos desde Tenerife- y nos sentimos reducidos, empequeñecidos por la inmensidad de las luces celestes que puntúan en el cielo, estamos mirando realmente una minúscula porción de las estrellas localizadas en el brazo de Orión. El resto de los 200 mil millones de estrellas de la Vía Láctea están tan lejanas que apenas pueden ser vistas como una cinta lechosa que cruza el cielo nocturno.

Cuando recordamos que la galaxia Andrómeda se está acercando a la Vía Láctea a unos 300 km/s, y sabiendo lo que ahora sabemos, no podemos dejar de preguntarnos ¿dónde estará la Humanidad dentro de cinco mil millones de años? Si tenemos la suerte de haber podido llegar tan lejos -que es dudoso-, seguramente, nuestra inmensa imaginación habrá desarrollado conocimientos y tecnologías suficientes para poder escapar de tan dramático suceso. Estaremos tan ricamente instalados en otras galaxias, en otros mundos. De alguna manera… ¿No es el Universo nuestra casa?

emilio silvera

Ago

10

¡La Física! Esa gran disciplina

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica, Física Relativista ~

Clasificado en Física Cuántica, Física Relativista ~

Comments (0)

Comments (0)

Los extremos de las eslacalas del Universo

El mundo de la Física tiene planteado un gran problema y los físicos son muy conscientes de ello, conocen su existencia desde hace décadas. El problema es el siguiente:

Existen dos pilares fundamentales en los cuales se apoya toda la física moderna. Uno es la relatividad general de Albert Einstein, que nos proporciona el marco teórico para la comprensión del universo a una escala máxima: estrellas, galaxias, cúmulos (o clusters) de galaxias, y aún más allá, hasta la inmensa expansión del propio universo.

El otro pilar es la mecánica cuántica, que en un primer momento vislumbro Max Planck y posteriormente fue desarrollada por W. Heisemberg, Schrödinger, el mismo Einstein, Dirac, Niels Bohr y otros, que nos ofrece un marco teórico para comprender el universo en su escala mínima: moléculas, átomos, y así hasta las partículas subatómicas, como los electrones y quarks.

Durante años de investigación, los físicos han confirmado experimentalmente, con una exactitud casi inimaginable, la practica totalidad de las predicciones que hacen las dos teorías. Sin embargo, estos mismos instrumentos teóricos nos llevan a una conclusión inquietante: tal como se formulan actualmente, la relatividad general y la mecánica cuántica no pueden ser ambas ciertas a la vez.

Nos encontramos con que las dos teorías en las que se basan los enormes avances realizados por la física durante el último siglo (avances que han explicado la expansión de los cielos y la estructura fundamental de la materia) son mutuamente incompatibles. Cuando se juntan ambas teorías, aunque la formulación propuesta parezca lógica, aquello explota; la respuesta es un sinsentido que nos arroja un sin fin de infinitos a la cara.

Así que si tú, lector, no has oído nunca previamente hablar de este feroz antagonismo, te puedes preguntar a que será debido. No es tan difícil encontrar la respuesta. Salvo en algunos casos muy especiales, los físicos estudian cosas que son o bien pequeñas y ligeras (como los átomos y sus partes constituyentes), o cosas que son enormes y pesadas (como estrellas de neutrones y agujeros negros), pero no ambas al mismo tiempo. Esto significa que sólo necesitan utilizar la mecánica cuántica, o la relatividad general, y pueden minimizar el problema que se crea cuando las acercan demasiado; las dos teorías no pueden estar juntas. Durante más de medio siglo, este planteamiento no ha sido tan feliz como la ignorancia, pero ha estado muy cerca de serlo.

No obstante, el universo puede ser un caso extremo. En las profundidades centrales de un agujero negro se aplasta una descomunal masa hasta reducirse a un tamaño minúsculo. En el momento del Bing Bang, la totalidad del universo salió de la explosión de una bolita microscópica cuyo tamaño hace que un grano de arena parezca gigantesco. Estos contextos son diminutos y, sin embargo, tienen una masa increíblemente grande, por lo que necesitan basarse tanto en la mecánica cuántica como en la relatividad general.

Por ciertas razones, las fórmulas de la relatividad general y las de la mecánica cuántica, cuando se combinan, empiezan a agitarse, a traquetear y a tener escapes de vapor como el motor de un viejo automóvil. O dicho de manera menos figurativa, hay en la física preguntas muy bien planteadas que ocasionan esas respuestas sin sentido, a que me referí antes, a partir de la desafortunada amalgama de las ecuaciones de las dos teorías.

Aunque se desee mantener el profundo interior de un agujero negro y el surgimiento inicial del universo envueltos en el misterio, no se puede evitar sentir que la hostilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general está clamando por un nivel más profundo de comprensión.

¿Puede ser creíble que para conocer el universo en su conjunto tengamos que dividirlo en dos y conocer cada parte por separado? Las cosas grandes una ley, las cosas pequeñas otra.

El tic tac de nuestras mentes debe continuar para llegar a comprender

No creo que eso pueda ser así. Mi opinión es que aún no hemos encontrado la llave que abre la puerta de una teoría cuántica de la gravedad, es decir, una teoría que unifique de una vez por todas las dos teorías más importantes de la física: mecánica cuántica + relatividad general.

La teoría de supercuerdas ha venido a darme la razón. Los intensos trabajos de investigación llevada a cabo durante los últimos 20 años demuestran que puede ser posible la unificación de las dos teorías cuántica y relativista a través de nuevas y profundas matemáticas topológicas que han tomado la dirección de nuevos planteamientos más avanzados y modernos, que pueden explicar la materia en su nivel básico para resolver la tensión existente entre las dos teorías.

En esta nueva teoría de supercuerdas se trabaja en 10, 11 ó en 26 dimensiones, se amplía el espacio ahora muy reducido y se consigue con ello, no sólo el hecho de que la mecánica cuántica y la relatividad general no se rechacen, sino que por el contrario, se necesitan la una a la otra para que esta nueva teoría tenga sentido. Según la teoría de supercuerdas, el matrimonio de las leyes de lo muy grande y las leyes de lo muy pequeño no sólo es feliz, sino inevitable.

Esto es sólo una parte de las buenas noticias, porque además, la teoría de las supercuerdas (abreviando teoría de cuerdas) hace que esta unión avance dando un paso de gigante. Durante 30 años, Einstein se dedicó por entero a buscar esta teoría de unificación de las dos teorías, no lo consiguió y murió en el empeño; la explicación de su fracaso reside en que en aquel tiempo, las matemáticas de la teoría de supercuerdas eran aún desconocidas. Sin embargo, hay una curiosa coincidencia en todo esto, me explico:

Cuando los físicos trabajan con las matemáticas de la nueva teoría de supercuerdas, Einstein, sin que nadie le llame, allí aparece y se hace presente por medio de las ecuaciones de campo de la relatividad general que, como por arte de magia, surgen de la nada y se hacen presentes en la nueva teoría que todo lo unifica y también todo lo explica; posee el poder demostrar que todos los sorprendentes sucesos que se producen en nuestro universo (desde la frenética danza de una partícula subatómica que se llama quark hasta el majestuoso baile de las galaxias o de las estrellas binarias bailando un valls, la bola de fuego del Big Bang y los agujeros negros) todo está comprendido dentro de un gran principio físico en una ecuación magistral.

Esta nueva teoría requiere conceptos nuevos y matemáticas muy avanzados y nos exige cambiar nuestra manera actual de entender el espacio, el tiempo y la materia. Llevará cierto tiempo adaptarse a ella hasta instalarnos en un nivel en el que resulte cómodo su manejo y su entendimiento. No obstante, vista en su propio contexto, la teoría de cuerdas emerge como un producto impresionante pero natural, a partir de los descubrimientos revolucionarios que se han realizado en la física del último siglo. De hecho, gracias a esta nueva y magnifica teoría, veremos que el conflicto a que antes me refería existente entre la mecánica cuántica y la relatividad general no es realmente el primero, sino el tercero de una serie de conflictos decisivos con los que se tuvieron que enfrentar los científicos durante el siglo pasado, y que fueron resueltos como consecuencia de una revisión radical de nuestra manera de entender el universo.

El primero de estos conceptos conflictivos, que ya se había detectado nada menos que a finales del siglo XIX, está referido a las desconcertantes propiedades del movimiento de la luz.

Isaac Newton y sus leyes del movimiento nos decía que si alguien pudiera correr a una velocidad suficientemente rápida podría emparejarse con un rayo de luz que se esté emitiendo, y las leyes del electromagnetismo de Maxwell decían que esto era totalmente imposible. Einstein, en 1.905, vino a solucionar el problema con su teoría de la relatividad especial y a partir de ahí le dio un vuelco completo a nuestro modo de entender el espacio y el tiempo que, según esta teoría, no se pueden considerar separadamente y como conceptos fijos e inamovibles para todos, sino que por el contrario, el espacio-tiempo era una estructura maleable cuya forma y modo de presentarse dependían del estado de movimiento del observador que lo esté midiendo.

El escenario creado por el desarrollo de la relatividad especial construyó inmediatamente el escenario para el segundo conflicto. Una de las conclusiones de Einstein es que ningún objeto (de hecho, ninguna influencia o perturbación de ninguna clase) puede viajar a una velocidad superior a la de la luz. Einstein amplió su teoría en 1915 – relatividad general – y perfeccionó la teoría de la gravitación de Newton, ofreciendo un nuevo concepto de la gravedad que estaba producida por la presencia de grandes masas, tales como planetas o estrellas, que curvaban el espacio y distorsionaban el tiempo.

Tales distorsiones en la estructura del espacio y el tiempo transmiten la fuerza de la gravedad de un lugar a otro. La luna no se escapa y se mantiene ahí, a 400.000 Km de distancia de la Tierra, porque está influenciada por la fuerza de gravedad que ambos objetos crean y los mantiene unidos por esa cuerda invisible que tira de la una hacia la otra y viceversa. Igualmente ocurre con el Sol y la Tierra que, separados por 150 millones de kilómetros, están influidos por esa fuerza gravitatoria que hace girar a la Tierra (y a los demás planetas del Sistema Solar) alrededor del Sol.

El espacio-tiempo es una estructura suave, al menos así lo sugiere un nuevo estudio, anotando una posible nueva victoria para Einstein sobre los teóricos que opinaban de otra manera y trataban de rebatir su teoría del espacio-tiempo relativista con argumentos que, nunca fueron demostrados.

Así las cosas, no podemos ya pensar que el espacio y el tiempo sean un telón de fondo inerte en el que se desarrollan los sucesos del universo, al contrario; según la relatividad especial y la relatividad general, son actores que desempeñan un papel íntimamente ligado al desarrollo de los sucesos.

El descubrimiento de la relatividad general, aunque resuelve un conflicto, nos lleva a otro. Durante tres décadas desde 1.900, en que Max Planck publicó su trabajo sobre la absorción o emisión de energía de manera discontinua y mediante paquetes discretos a los que él llamo cuantos, los físicos desarrollaron la mecánica cuántica en respuesta a varios problemas evidentes que se pusieron de manifiesto cuando los conceptos de la física del siglo XIX se aplicaron al mundo microscópico. Así que el tercer conflicto estaba servido, la incompatibilidad manifiesta entre relatividad general y mecánica cuántica.

La forma geométrica ligeramente curvada del espacio que aparece a partir de la relatividad general, es incompatible con el comportamiento microscópico irritante y frenético del universo que se deduce de la mecánica cuántica, lo cual era sin duda alguna el problema central de la física moderna.

Las dos grandes teorías de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica, infalibles y perfectas por separado, no funcionaban cuando tratábamos de unirlas resulta algo incomprensible, y, de todo ello podemos deducir que, el problema radica en que debemos saber como desarrolar nuevas teorías que modernicen a las ya existentes que, siendo buenas herramientas, también nos resultan incompletas para lo que, en realidad, necesitamos.

emilio silvera

Totales: 75.677.662

Totales: 75.677.662 Conectados: 57

Conectados: 57