Ene

3

La Denudación y otros fenómenos naturales

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (0)

Comments (0)

Bosques y Praderas

Lo cierto es que, lo extraño del Universo es que, viéndolo tan cerca (nosotros somos parte de él), a veces nos parece inalcanzable. ¡Es tan grande!

Hablemos de la Denudación y de otros fenómenos naturales:

Las poderosas fuerzas geomorfológicas pueden actuar suavemente. La acción de la gravedad puede mover, en cuestión de segundos, enormes volúmenes de tierra y piedras en devastadores deslizamientos y desprendimientos. Con lluvias intensas, la erosión en barrancos y cauces puede transformar los campos y las riberas, e inundar las llanuras durante horas o incluso días. Los vientos huracanados pueden, igualmente, modificar la fisonomía de las costas, y algunas superficies pueden ser remodeladas casi instantáneamente por erupciones volcánicas y terremotos. Pero la denudación de los continentes – el proceso debido a la acción de las inclemencias del tiempo, erosión meteórica y el posterior arrastre de los materiales erosionados – es un cambio gradual con tasas habitualmente bajas, que las alteraciones no se perciben durante el transcurso de una vida.

El Bubnoff (B) – la denudación de 1 mm en mil años (o 1 μm/año) – es una unidad conveniente para medir este cambio. Las precipitaciones, por disolución, reducen las duras rocas ígneas o metamórficas con una tasa comprendida entre 0’5 y 5 B, y las calizas hasta 100 B. La denudación en terrenos generalmente secos se produce a ritmos no mayores de 10 – 15 B, y en los trópicos húmedos llega a los 20 – 30 B. Los cambios en terrenos montañosos pueden ser mucho más importantes, llegando hasta 800 B en zonas de glaciares rápidos (sudeste de Alaska) y hasta los casi 10 KB en las zonas más recientes en continua elevación (la región de Nanga Parbat en el Himalaya). Pero incluso estas altas tasas de denudación son resultado de fuerzas modestas.

Un ejemplo de importancia medioambiental y económica ilustra este lento proceso geomorfológico de baja potencia. Si no hubiera erosión, la profundidad del suelo en los campos de cultivo sería mayor, pero su capa superior se empobrecería en nutrientes, ya que la erosión meteórica, si no es demasiado intensa, es la que repone los minerales en esta capa en la que crecen las raíces, ayudando a mantener la fertilidad del terreno.

La máxima pérdida de suelo compatible con el cultivo sostenido de cosechas es aproximadamente de 11 toneladas por hectárea en la mayor parte del terreno agrícola norteamericano. Cerca de dos quintas partes de los campos de ese país se están erosionando a tasas superiores, y la tasa media nacional de erosión, solamente por agua, es de casi diez toneladas por hectárea, equivalente a 550 B (suponiendo que la densidad del suelo es de 1’8 tn/m3).

El papel dominante de las lluvias en el proceso de la denudación se hace evidente cuando se compara la energía cinética de las gotas de lluvia con la energía de la escorrentía superficial. Las mayores gotas de lluvia, con diámetro comprendido entre 5 y 6 mm, alcanzan velocidades finales de 9 m/s, lo que implica que su energía cinética durante el impacto equivale aproximadamente a 40 veces su masa. Aunque la mitad de la precipitación corriera por la superficie a un velocidad media de un metro por segundo, la energía cinética sería una cuarta parte de la masa en movimiento. Consecuentemente, la erosión resultante de la caída de la lluvia sería dos órdenes de magnitud más potente que la corriente superficial.

La energía total de la denudación global del planeta se puede calcular suponiendo que afecta al menos a 50 B de material, con una densidad media de 2’5 g/cm3 (125 tn/m3) y que la altura media continental es de 850 m. Así, la energía de los campos de la Tierra se reduciría anualmente en 135 PJ. Este flujo, 4’3 GW, es muy pequeño comparado con otros flujos energéticos del planeta, representando el 0’05 por ciento de la energía potencial perdida por las corrientes superficiales de agua, el 0’01 por ciento del calor terrestre e igual a menos de 2×10-7 veces la radiación solar absorbida por las superficies continentales. Claramente, en la denudación de los continentes se invierte una parte insignificante de la radiación solar tanto directamente, a través de la luz solar, como indirectamente, con las corrientes de agua y el viento.

Además, hay fuerzas opuestas que anulan este lento cambio. Si no fuera por el continuo levantamiento tectónico, la cordillera alpina, con sus 4.000 metros de altura, sometida a una denudación de 1 – 5 B se nivelaría en menos de cinco millones de años, y sin embargo, la edad de la cordillera es actualmente un orden de magnitud superior.

Tasas de levantamiento comprendidas entre 5 – 10 B son bastantes frecuentes, y muchas regiones están elevándose con tasas superiores a 20 KB, es decir, una tasa hasta 10 veces superior a la tasa de denudación. No obstante, parece ser que en las zonas montañosas cuyas cumbres sobrepasan la cota de nieve, con grandes precipitaciones y gran actividad glacial, la altura está más limitada por una denudación rápida que por la elevación tectónica del terreno. El noroeste del Himalaya, incluyendo la zona del famoso Nanga Parbat, es un claro ejemplo, donde muchos de sus picos sobrepasan los 7.000 m y solamente el 1 por ciento del terreno los 6.000 m.

Encuentros espaciales

Siendo temibles localmente, son sucesos de relativa poca importancia globalmente habland0

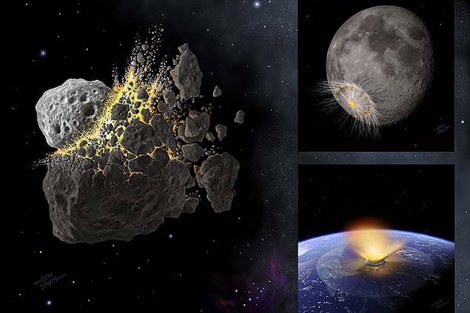

La más destructiva intensificación temporal de los normalmente suaves flujos de energía geotectónica – erupciones volcánicas o terremotos extraordinariamente potentes – o de energía atmosférica – vientos o lluvias anormalmente intensas -, parecen irrelevantes cuando se comparan con las repetidas colisiones del planeta con cuerpos extraterrestres relativamente grandes.

La caída sobre la Tierra de un Gran asteroide sí que es temible

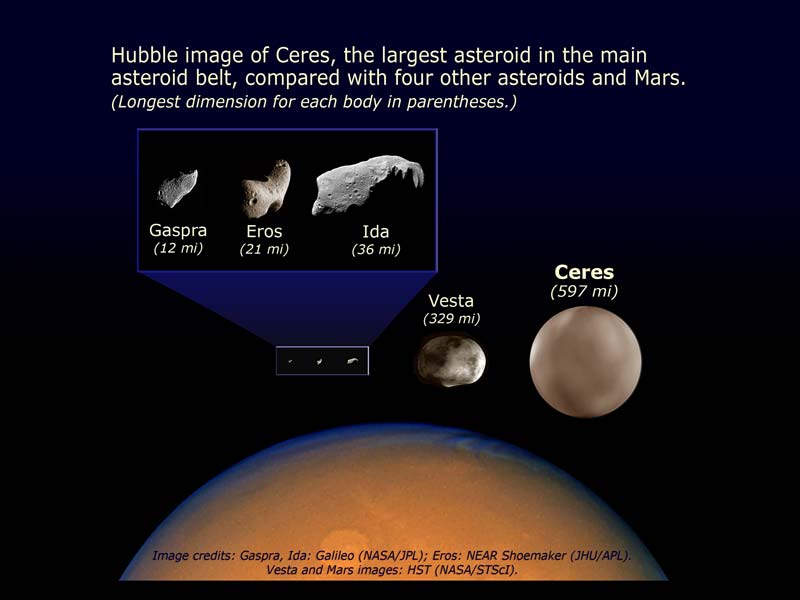

La Tierra está siendo bombardeada continuamente por invisibles partículas microscópicas de polvo muy abundantes en todo el Sistema Solar, y cada treinta segundos se produce un choque con partículas de 1 mm de diámetro, que dejan un rastro luminoso al autodestruirse en la atmósfera. También son relativamente frecuentes los choques con meteoritos de 1 metro de diámetro, que se producen con una frecuencia de, al menos, uno al año.

Pero los impactos, incluso con meteoritos mayores, producen solamente efectos locales. Esto es debido a que los meteoritos que deambulan por la región de asteroides localizada entre Marte y Júpiter están girando alrededor del Sol en el mismo sentido que la Tierra, de manera que la velocidad de impacto es inferior a 15 Km/s.

El cráter de Arizona, casi perfectamente simétrico, se formó hace 25.000 años por el impacto de un meteorito que iba a una velocidad de 11 Km/s, lo que representa una potencia cercana a 700 PW. Estas gigantescas liberaciones de energías palidecen cuando se comparan con un choque frontal con un cometa típico. Su masa (al menos de 500 millones de toneladas) y su velocidad relativa (hasta 70 Km/s) elevan su energía cinética hasta 1022 J. Aunque se perdiera un diez por ciento de esta energía en la atmósfera, el impacto sería equivalente a una explosión de unas 2.500 bombas de hidrógeno de 100 megatones. Está claro que un fenómeno de estas características produciría impresionantes alteraciones climatológicas. Sin embargo, no es seguro y sí discutible que un impacto parecido fuese la causa de la extinción masiva del cretácico, siendo lo más probable, si tenemos en cuenta el periodo relativamente largo en que se produjo, que se podría explicar por la intensa actividad volcánica de aquel tiempo.

La frecuencia de impactos sobre la Tierra disminuye exponencialmente con el tamaño del objeto.

Aproximadamente, cada cincuenta o sesenta millones de años se produce una colisión con un cometa, lo que significaría que la biosfera, que ha evolucionado durante cuatro mil millones de años, ha debido superar unos cuarenta impactos de este tipo. Está claro que ha salido airosa de estas colisiones, ya que aunque haya sido modificada, no ha sido aniquilada.

Igualmente, la evolución de la biosfera ha sobrevivido a las explosiones altamente energéticas de las supernovas más “cercanas”. Dado que en nuestra galaxia se produce por término medio la explosión de una supernova cada 50 años, el Sistema Solar se encuentra a una distancia de 100 parsecs de la explosión cada dos millones de años y a una distancia menor de 10 parsecs cada dos mil millones de años. En este último caso, la parte alta de la atmósfera se vería inundada por un flujo de rayos X y UV de muy corta longitud de onda, diez mil veces mayor que el flujo habitual de radiación solar, lo que implica que la Tierra recibiría, en unas pocas horas, una dosis de radiación ionizante igual a la que recibe anualmente. Exposiciones de 500 roentgens son setales para la mayoría de los vertebrados y, sin embargo, los diez episodios de esta magnitud que se han podido producir en los últimos 500 millones de años no han dejado ninguna consecuencia observable en la evolución de la biosfera.

La radiación cósmica incompatible con la vida

Si suponemos que una civilización avanzada podría preparar refugios para la población durante el año que transcurre ente la llegada de la luz y la llegada de la radiación cósmica, se encontraría con la inevitable dosis de 500 roentgens cada mil millones de años, tiempo suficiente para permitir el desarrollo de una sociedad cuyo conocimiento le sirviera para defenderse de un flujo tan extraordinario y de consecuencias letales. En realidad, somo frágiles dotados de una fortaleza descomunal.

Sí, la Naturaleza nos muestra constantemente su poder. Fenómenos que no podemos evitar y que nos hablan de unos mecanismos que no siempre comprendemos. Nuestro planeta por ejemplo, se comporta como si de un ser vivo se tratara, la llaman Gaia y realiza procesos de reciclaje y renovación por medio de terremotos y erupciones volcánicas, tsunamis y tornados debastadores que cambian el paisaje y nosotros, lo único podemos hacer es acatar el destino, ya que, ignoramos lo que está por venir.

El mundo nos parece un lugar complicado. Sin embargo, existen algunas verdades sencillas que nos parecen eternas, no varían con el paso del tiempo (los objetos caen hacia el suelo y no hacia el cielo, el Sol se levanta por el Este, nunca por el Oeste, nuestras vidas, a pesar de las modernas tecnologías, están todavía con demasiada frecuencia a merced de complicados procesos que producen cambios drásticos y repentinos. La predicción del tiempo atmosférico es más un arte que una ciencia, los terremotos y las erupciones volcánicas se producen de manera impredecible y aparentemente aleatoria, los cambios en las Sociedades fluctuan a merced de sucesos que sus componentes no pueden soportar y exigen el cambio.

La inmensa complejidad que está presente en el cerebro humano y de cómo se genera lo que llamamos “la mente”, a partir de una maraña de conexiones entre más de cien mil millones de neuronas, más que estrellas existen en nuestra Galaxia, la Vía Láctea. Es algo grande que, en realidad, no hemos alcanzado a comprender. Me hace gracia cuando alguna vez escucho decir a alguien: “Sólo utilizamos un diez por ciento de nuestro cerebro”. Lo cierto es que lo utilizamos al cien por ciento y, lo que en realidad quieren decir es que, se supone que el cerebro humano tiene un potencial tan grande que, de momento, sólo ha evolucionado hasta el diez por ciento de su capacidad futura. ¿Hasta dónde llegaremos?

emilio silvera

Dic

11

Maravillas de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (2)

Comments (2)

Supernova que calcina a un planeta cercano. Ahí, en esa explosión se producen transiciones de fase que producen materiales pesados y complejos. En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica que es:

H, He, (Li, Be, B) C, N, O… Fe

¿Apreciáis la maravilla? Las estrellas brillan en el cielo para hacer posible que nosotros estemos aquí descubriendo los enigmas del universo y… de la vida inteligente. Esos materiales para la vida sólo se pudieron fabricar el las estrellas, en sus hornos nucleares y en las explosiones supernovas al final de sus vidas.

La explosión de una estrella gigante y supermasiva hace que esta brille más que la propia galaxia que la acoge.

Pero está claro que todo el proceso estelar evolutivo inorgánico nos condujo desde el simple gas y polvo cósmico a la formación de estrellas y nebulosas solares hasta los planetas, la Tierra en particular, en cuyo medio ígneo describimos la formación de las estructuras de los silicatos, desplegándose con ello una enorme diversidad de composiciones, formas y colores, asistiéndose, por primera vez en la historia de la materia, a unas manifestaciones que contrastan con las que hemos mencionado en relación al proceso de las estrellas.

Desde el punto de vista del orden es la primera vez que nos encontramos con objetos de tamaño comparables al nuestro, en los que la ordenación de sus constituyentes es el rasgo más característico.

Al mismo tiempo nos ha parecido reconocer que esos objetos, es decir, sus redes cristalinas “reales”, almacenan información (memoria) que se nos muestra muy diversa y que puede cobrar interés en ciertos casos, como el de los microcristales de arcilla, en los que, según Cairns-Smith, puede incluso llegar a transmitirse.

Porque, ¿qué sabemos en realidad de lo que llamamos materia inerte? Lo único que sabemos de ella son los datos referidos a sus condiciones físicas de dureza, composición, etc; en otros aspectos ni sabemos si pueden existir otras propiedades distintas a las meramente físicas.

Es posible que lo que nosotros llamamos materia inerte, no lo sea tanto, y, puede que incluso tenga memoria que transmite por medios que no sabemos reconocer. Esta clase de materia, se alía con el tiempo y, en cada momento adopta una forma predeterminada y de esa manera sigue evolucionando hasta llegar a su máximo ciclo o nivel en el que, de “materia inerte” llega a la categoría de “materia viva”, y, por el camino, ocupará siempre el lugar que le corresponda. No olvidemos de aquel sabio que nos dijo: “todas las cosas son”. El hombre, con aquellas sencillas palabras, elevó a todas las cosas a la categoría de SER.

¿No os hace pensar que nosotros estemos hechos, precisamente, de lo que llamamos materia inerte?

Pero el mundo inorgánico es sólo una parte del inmenso mundo molecular. El resto lo constituye el mundo orgánico, que es el de las moléculas que contienen carbono y otros átomos y del que quedan excluidos, por convenio y características especiales, los carbonatos, bicarbonatos y carburos metálicos, los cuales se incluyen en el mundo inorgánico.

Sí, hay que comprender que todo tiene su razón de ser

Según decía expliqué muchas veces, los quarks u y d se hallan en el seno de los nucleones (protones y neutrones) y, por tanto, en los núcleos atómicos. Hoy día, éstos se consideran como una subclase de los hadrones.

La composición de los núcleos (lo que en química se llama análisis cualitativo) es extraordinariamente sencilla, ya que como es sabido, constan de neutrones y protones que se pueden considerar como unidades que dentro del núcleo mantienen su identidad. Tal simplicidad cualitativa recuerda, por ejemplo, el caso de las series orgánicas, siendo la de los hidrocarburos saturados la más conocida. Recordad que su fórmula general es CnH2n+2, lo que significa que una molécula de hidrocarburo contiene n átomos de carbono (símbolo C) y (2n+2) átomos de hidrógeno (símbolo H).

¡Maravillas de la materia! Que no solo son los átomos y las simples moléculas que nos constituyen, sino en la forma en que éstas se combinan, en la construcción de la estructura celular. La vida sólo aparece cuando surge una célula.

El número de protones y neutrones determina al elemento, desde el hidrógeno (el más simple), al uranio (el más complejo), siempre referido a elementos naturales que son 92; el resto son artificiales, los conocidos transuránicos en cuyo grupo están el einstenio o el plutonio, artificiales todos ellos.

Los núcleos, como sistemas dinámicos de nucleones, pertenecen obviamente a la microfísica y, por consiguiente, para su descripción es necesario acudir a la mecánica cuántica. La materia, en general, aunque presumimos de conocerla, en realidad, nos queda mucho por aprender de ella.

Hablemos un poco de moléculas.

El número de especímenes atómicos es finito, existiendo ciertas razones para suponer que hacia el número atómico 173 los correspondientes núcleos serían inestables, no por razones intrínsecas de inestabilidad “radiactiva” nuclear, sino por razones relativistas. Ya antes me referiría a las especies atómicas, naturales y artificiales que son de unos pocos millares; en cambio, el número de moléculas conocidas hasta ahora comprende varios millones de especímenes, aumentando continuamente el número de ellas gracias a las síntesis que se llevan a cabo en numerosos laboratorios repartidos por todo el mundo.

Una molécula es una estructura con individualidad propia, constituida por núcleos y electrones. Obviamente, en una molécula las interacciones deben tener lugar entre núcleos y electrones, núcleos y núcleos y electrones y electrones, siendo del tipo electromagnético.

Debido al confinamiento de los núcleos, el papel que desempeñan, aparte del de proporcionar la casi totalidad de la masa de la molécula, es poco relevante, a no ser que se trate de moléculas livianas, como la del hidrógeno. De una manera gráfica podríamos decir que los núcleos en una molécula constituyen el armazón de la misma, el esqueleto, cuya misión sería proporcionar el soporte del edificio. El papel más relevante lo proporcionan los electrones y en particular los llamados de valencia, que son los que de modo mayoritario intervienen en los enlaces, debido a que su energía es comparativamente inferior a la de los demás, lo que desempeña un importante papel en la evolución.

Desde las moléculas más sencilla, como la del hidrógeno con un total de 2 electrones, hasta las más complejas, como las de las proteínas con muchos miles de ellos, existe toda una gama, según decía, de varios millones. Esta extraordinaria variedad de especies moleculares contrasta con la de las especies nucleares e incluso atómicas.

La molécula de agua es polar en virtud principalmente de su geometria angular

Sin entrar en las posibles diferencias interpretativas de estas notables divergencias, señalaré que desde el punto de vista de la información, las especies moleculares la poseen en mucho mayor grado que las nucleares y atómicas.

Dejando aparte los núcleos, la información que soportan los átomos se podría atribuir a la distribución de su carga eléctrica, y en particular a la de los electrones más débilmente ligados. Concretando un poco se podría admitir que la citada información la soportan los orbitales atómicos, pues son precisamente estos orbitales las que introducen diferencias “geométricas” entre los diferentes electrones corticales.

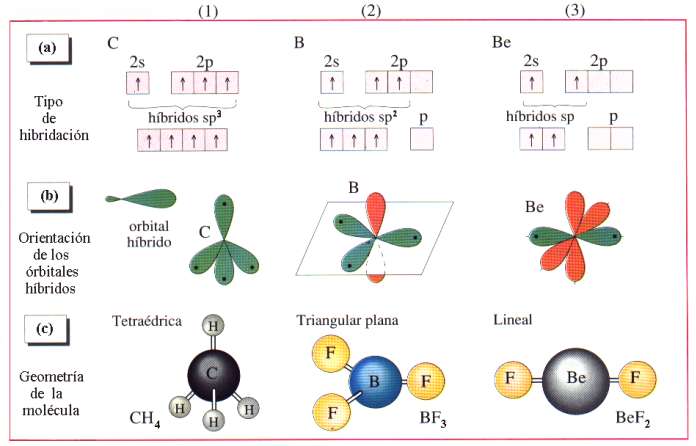

Justamente esa información es la que va a determinar las capacidades de unión de unos átomos con otros, previo el “reconocimiento” entre los orbitales correspondientes. De acuerdo con la mecánica cuántica, el número de orbitales se reduce a unos pocos. Se individualizan por unas letras, hablándose de orbitales s, p, d, f, g, h. Este pequeño número nos proporciona una gran diversidad.

La llamada hibridación (una especie de mezcla) de orbitales es un modo de aumentar el número de mensajes, esto es, la información, bien entendido que esta hibridación ocurre en tanto y en cuanto dos átomos se preparan para enlazarse y formar una molécula. En las moléculas, la información, obviamente, debe abarcar todo el edificio, por lo que en principio parece que debería ser más rica que en los átomos. La ganancia de información equivale a una disminución de entropía; por esta razón, a la información se la llama también negantropía.

En términos electrónicos, la información se podría considerar proporcionada por un campo de densidad eléctrica, con valles, cimas, collados, etc, es decir, curvas isoelectrónicas equivalentes formalmente a las de nivel en topografía. Parece razonable suponer que cuanto más diverso sean los átomos de una molécula, más rica y variada podrá ser su información, la información que pueda soportar.

La Naturaleza ha creado un sin fin de obras de artes vivientes que, como nosotros mismos, son maravillas en sí mismas, y, dentro de lo que podamos, nosotros, animales “racionales”, debemos hacer todo lo posible por preservar esos tesoros que, no siempre están a salvo con nuestro instinto depredador.

La belleza está con nosotros

La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetravalencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse como un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.

El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si bien en un grado mucho menor.

emilio silvera

Jun

1

Si la Naturaleza bosteza… ¡Nosotros, a temblar!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (2)

Comments (2)

La geotectónica: La última vez que ha funcionado, ha llevado el miedo a una región de México con ese terremoto que, ¡

Arco geotectónico. Imponente “puente” natural.

Los grandes accidentes de la superficie terrestre (el fondo marino, los continentes y sus cordilleras) han sido generados por el imparable movimiento de los rígidos bloques de la litosfera. Las grandes placas oceánicas divergen en las crestas dorsales oceánicas, donde surge el magma creando nueva corteza basáltica, que se desliza a lo largo de fallas hasta que finalmente chocan con los bordes continentales donde se hunden en profundas fosas, zonas de subducción,

Movimientos divergentes: cuando dos placas se separan una de la otra, generalmente Dondequiera que choquen las relativamente rápidas placas tectónicas oceánicas con las enormes placas continentales, se forman cadenas montañosas en continua elevación. Los ejemplos más espectaculares se subducción y formación montañosa son, respectivamente, la placa del Pacífico sumergiéndose en las profundas fosas del Asia oriental, y el Himalaya, que se eleva por el choque de las placas índica y euroasiática.

El himalaya

El Himalaya es una cordillera en el continente asiático. Se extiende por los países de Bután, China, Nepal e India.

En otras zonas de la litosfera, la afloración de rocas calientes del manto debilita inicialmente y agrietan posteriormente la corteza continental, La zona es conocida como el Gran Valle del Rift y corresponde a la fractura geológica producida por la fricción entre la Placa Africana y la Placa Arábiga. Vista desde Este proceso de separación continental parece ser bastante regular. Se observan periodos de formación montañosa por compresión en el intervalo de cuatrocientos a quinientos millones de años, a los que sigue, unos cien millones de años más tarde, un resurgir de la rotura.

Las plumas de magma que perforan la litosfera también crean focos calientes duraderos que están asociados a los volcanes. Las islas Hawai y la cadena de montañas oceánicas que se extienden

Las enormes plumas de magma que afloran desde las capas profundas del mano han dado origen a grandes superficies de lava, la mayor de las cuales es la meseta oceánica de Ontong

![[clip_image021[5].jpg]](http://lh6.ggpht.com/_qFJEJ54NBZo/S37k52BYcEI/AAAAAAAAKoQ/DSlNwb9hgio/s1600/clip_image021%5B5%5D.jpg)

En nuestro mundo podemos admirar grandes maravillas naturales

Los procesos energéticos de la geotectónica terrestre son complejos. Incluso resulta todavía incierta la contribución relativa de las fuerzas involucradas en el movimiento de las placas tectónicas. Las dos fuerzas más importantes están asociadas a la convección del material caliente del manto y al hundimiento de las zonas frías, con flotabilidad negativa, de la litosfera oceánica en las zonas de subducción.

la distribución de los cinturones sísmicos y volcánicos, que coinciden con la situación de las fosas y dorsales oceánicas, han permitido mostrar una superficie terrestre fragmentada en placas litosféricas. A partir de profundos estudios se estableció la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, que, resumidamente, afirmaba que continuamente se está formando suelo oceánico en las dorsales oceánicas

Las velocidades de las placas, al ser estudiadas, se observa que las que cuentan con una mayor proporción de sus bordes en zonas de subducción se mueven a velocidades de 60 a 90 kilómetros por millón de años, mientras que la velocidad de las placas en las que no hay hundimiento de bloques es inferior a 40 kilómetros por millón de años.

Sin embargo, la contribución de la emisión de material del manto no es despreciable, ya que la considerable energía potencial gravitatoria de extensas zonas de rocas calientes hace que se genere nueva corteza marina en las dorsales oceánicas con una velocidad que es, al menos, tres veces superior a la velocidad con que se genera en los planos abisales.

La combinación de ese “tirar” a lo largo de las zonas de subducción y de “empujar” en las dorsales da lugar a velocidades, La mayor

Falla de San Andrés en California

Se considera que la península de Baja California se formó por esta falla. Este mismo proceso está moviendo a la ciudad de Los Ángeles en dirección hacia la Bahía de San Francisco (ambas están en lados opuestos de la falla) a una velocidad de unos 4,5 cm por año. Este no puede ser percibido a simple vista, pero ha ocasionado numerosos daños a obras de ingeniería como acueductos, carreteras y edificios. Como consecuencia de esta falla se originan numerosos terremotos, habiendo acontecido algunos de considerable magnitud como los de 1857, extendiéndose emilio silvera

Mar

11

¿Por qué tienen “lunas” los planetas y, cómo y por qué…?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (27)

Comments (27)

A veces nos hemos prguntado por la presencia de esos pequeños mundos alrededor de los planetas y, nos ha llamado la diversidad de características que cada uno tiene y los define pero, sobre todo, nos hemos preguntado por qué están allí. Y, en a los planetas mayores como Júpiter -al menos en relación a sus cuatro lunas mayores- la respuesta que se nos viene a la mente sería:

Júpiter debe poseer estas lunas por idénticas razones por las que el Sol posee sus planetas. En un esquema menor, la situación debió ser la misma. Las grandes lunas de Júpiter son casi tan grandes como planetas, o, al menos, parecen planetas pequeños y, se formarían alrededor del planeta gigante del solar como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte lo hicieron alrededor de la estrella que nos alumbra, creciendo a partir de fragmentos de materia planetaria que orbitaban el planeta. De hecho, el propio Júpiter parece un sistema solar en miniatura. La única diferencia está en que Júpiter, al no tener la masa suficiente, no pudio llegar a ser estrella y se quedó en planeta grande.

¿Qué “luna” será esta? ¿Tendrá que ver algo con el planeta Marte?

Es posible que las pequeñas lunas del solar tengan un origen diferente. Incluímos aquí las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos -simples trozos de roca en forma de patata, de unos quince kilómetros de diámetro-, lo mismo que docenas de pequeñas lunas que giran alrededor de Júpiter y de los demás planetas gigantes.

Quizá, todas esas pequeñas lunas no son otra cosa que que asteroides capturados y atraídos por las grandes masas de esos planetas que generan una fuerte atracción gravitatoria que los hizo apartarse de sus trayectorias normales quedando “prisioneros” del gigante. Sin embargo, pueden pasar relativamente de planetas como Marte y seguir, tranquilamente su viaje hacia los confines del Universo. El que Marte los pueda “enganchar”, posiblemente sea debido a que Phobos y Deimos pasaron a la distancia precisa: Ni tan cerca como para chocar con el planeta ni tan lejos como para poder evadir la fuerza de Gravedad.

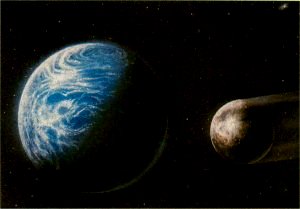

Así que, ya sólo nos queda saber el origen de la luna de la Tierra. No creo que ninguna de esas explicaciones nos sirva ni sean satisfactorias al caso. Nuestra Luna no puede ser un planeta en el “ solar” terrestre, porque la Tierra es demasiado pequeña para poder tener su propia familia de planetas. Y además nuestra Luna está formada por materiales muy diferentes a los de los asteroides, lo que nos dice que no se trata de una captura realizada a partir del Cinturón de Asteroides. De hecho, no se ha dado todavía ninguna explicación suficientemente fiable del origen de la Luna.

A escala cósmica, el misterio de nuestra Luna es de importancia, y además es un misterio provocado. Harold Urey, el padre de la ciencia lunar, estudió el problema y se rindió diciendo:

“Es más simular que la Luna no está en el cielo que explicar cómo ha conseguido estar ahí”

Teorías son muchas y muy variadas pero… Ni la captura de la Luna solitaria y viajera por la la fuerza de gravedad de la Tierra, ni una binaria -la Tierra y la Luna se formaron juntas-, o, la ficción -la Luna es en su origen parte de la Tierra- que, al ser golpeada por un cuerpo de grandes dimensiones, desgajo una parte de su superficie y, junto con otra parte del propio cuerpo invasor (que continuó su camino tan riocamente), quedaron orbitando la Tierra hasta juntarse y formar la Luna.

Hemos podido llegar a descubrir muchas curiosidades que rodean a nuestra Luna y, los modernos telescopios y aparatos de medición nos han dicho que: La Luna se aleja de nosotros describiendo un círculo espiral a razón de 2,5 centímetros cada año y, también hemos llegado a que el día, se alarga un segundo cada cincuenta mil años pero, de dónde vino la Luna… ¡Nadie lo sabe!

Uno de los diez hijos de Darwin llegó a suponer que el ritmo de separación de la Tierra y la Luna, podía dar lugar a imaginar que hace 50 millones de años, la Luna estaba a tan sólo unos 9.000 km de la Tierra en comparación con el promedio de 380.000 km y que el día, tenía una duración de apenas 5 horas.

Como podréis ver, siempre nos gustó especular.

Lo cierto es que hemos llegado a conocer muy bien la Luna y sabemos también, de qué materiales está formada y, en comparación con la Tierra, la Luna presenta una gran pobreza de elementos siderófilos (literalmente, adictos al hierro), que se adhieren con prontitud al hierro. Porque en comparación con la Tierra la Luna tiene una gran escacez de estos componentes; de hecho sólo posee una cuarta parte del hierro que se esperaría en cualquier material rocoso del Sistema solar.

El conocimiento que tenemos de la composición de la Luna se basa, por una parte, en los análisis in situ que realizaron los astronautas del programa Apolo y en los exhaustivos que se han hecho de los casi 400 kilos de rocas lunares que trajeron. Hay que tener en cuenta que los astronautas tocaron únicamente seis puntos de la Luna. Por otra parte, los miles de fotografías de la Luna que se han hecho permiten extrapolar la información obtenida en esos seis muestreos para lograr una aproximación de lo que sería un estudio global, con todos los errores que esta generalización conlleva. Con todo, los geólogos han agrupado los componentes de la Luna en cuatro grandes categorías en función de su origen.

Con la excepción de los elementos implantados por el viento solar (hidrógeno, carbono, nitrógeno y gases nobles), las principales concentraciones de interés, a partir de fuentes extralunares, son las de los elementos denominados siderófilos, como el hierro, el cobre, el níquel, etcétera. La mayor parte de ellos procede de cuerpos meteoríticos que han impactado sobre la superficie lunar, y no es raro que, aunque en algunos casos existan desviaciones de la norma, sus pautas de concentración en el regolito sean similares a las de los meteoritos condríticos. Las concentraciones que podrían tener mayor interés de tecnológica se encontrarían en los restos de meteoritos de grandes dimensiones.

Las concentraciones de elementos mayoritarios son, salvo para el titanio (abundante) y el sodio (muy escaso), similares a las terrestres a excepci´çon del hierro que es sólo una cuarta parte del que encontramos en nuestro planeta. En cuanto a los elementos traza incompatibles, destacan los altos valores en tierras raras de los basaltos de tipo KREEP. Las concentraciones de elementos menores más para su utilización in situ son las del fósforo, cromo y manganeso. El cromo muestra una mayor abundancia en las rocas lunares que en sus homólogas terrestres. El manganeso en las rocas lunares llega al 0,25%.

Lo único cierto es que, lo mismo que le pasó a Harold Urey que estudió muy a fondo el problema, nadie ha sabido hasta el momento dar una explicación creíble del origen de la Luna que, está muy de nosotros pero, sin embargo, no conocemos de dónde vino o cómo pudo llegar aquí. De todo lo demás sobre ella, hemos aprendido con el tiempo y, de la misma manera, esperémos que, algún día, alguien nos diga ¡y nos demuestre! su origen.

Claro que satélites naturales en nuestro propio sistema solar son muchos y, algunos, son fascinantes por lo que en ellos podríamos encontrar.

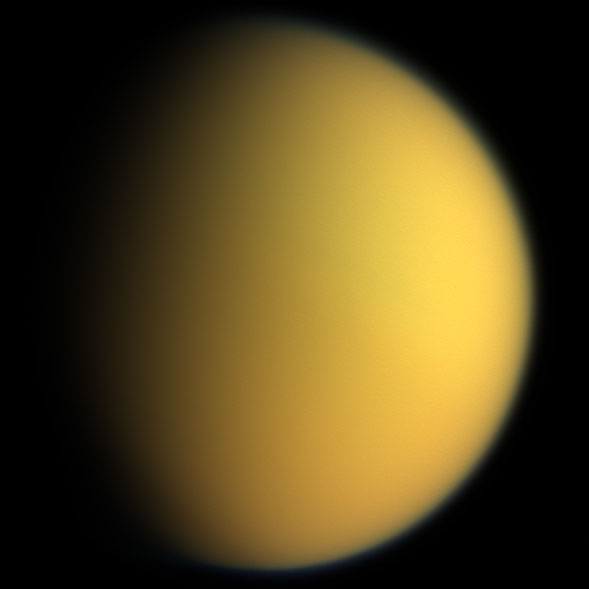

Titán en color natural (sonda Cassini-Huygens 2005)

Titán es el mayor de los satélites de Saturno, siendo el único del Sistema Solar que posee una atmósfera importante. Según los disponibles su atmósfera podría estar compuesta principalmente de nitrógeno, pero hasta un 6% puede ser metano y compuestos complejos de hidrocarburos. En el año 2005, la sonda espacial Cassini-Huygens descendió en paracaídas por la atmósfera de Titán y aterrizó en su helada superficie para algunos de sus secretos.

¡Sigamos soñando con la realidad! En este presente que ya es futuro.

Las sondas espaciales Cassini-Huygens nos han posibilitado para contemplar imágenes del espacio exterior que nunca habríamos imaginado ver. Fijaos en el lejano Sol que alumbra el océano de metano de la Luna Titan de Saturno, mientras que el planeta, contempla asombrado tanto belleza.

emilio silvera

Ago

29

¡¡Atentos a los fenómenos naturales!!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (2)

Comments (2)

Los científicos del Caribe están preocupados con las ráfagas de arena venidad del Sahara

Varias personas observan la silueta de La Habana desde el castillo del Morro el 21 de agosto del 2013. En los últimos días ha habido una bruma causada por nubes de polvo sahariano que llegan desde el norte de Africa. Los científicos dicen que estas nubes pueden incrementar la incidencia del asma y cambiar el patrón de los huracanes.

En estos días, los amaneceres y atardeceres podrían verse en tono rojizo en los países del Caribe, pero el bello espectáculo podría traer un mensaje poco alentador, ya que se trata de una tormenta de arena proveniente del Sahara conteniendo material biológico y químico potencialmente dañino para la salud.

Como cada año, partículas infinitamente pequeñas recorrieron miles de kilómetros desde el desierto del Sahara hacia el Caribe. A simple vista solo provocan atardeceres más intensos y algo de bruma en las mañanas, pero ahora los científicos saben que también pueden incrementar la incidencia del asma y cambiar el patrón de los huracanes.

Inusualmente grande, la cobertura de polvo que llegó en las semanas pasadas descargó material sobre las Antillas y llegó hasta Yucatán e incluso Wyoming, en el centro de Estados Unidos, según la NASA.

Aunque el fenómeno existe desde que hay arena en el desierto, los científicos están cada vez más preocupados por sus efectos, mientras buscan comunicarse para compartir investigaciones y tratan de desentrañar muchos misterios sobre estas nubes.

“Es un tema de gran envergadura y sumo interés y de importancia para la salud”, manifestó a la AP el toxicólogo de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez Braulio Jiménez-Vélez. “La inhalación de partículas contaminadas se puede asociar con varias enfermedades respiratorias, alergias, asma, enfermedades cardiovasculares”, agregó.

En casos extremos podría inducir cáncer de pulmón, pero los científicos aseguran que aún falta mucho por estudiar.

Este año hubo dos alertas en Puerto Rico por nubes del Sahara por lo cual las autoridades hicieron un llamado a las personas que sufren de alergias y asma para que eviten actividades al aire libre. En República Dominicana se dieron a conocer alertas más suaves.

Esta tormenta cruza por encima de Las Islas Canarias camino de otros lugares que fastidiar

En Cuba los meteorólogos recordaron al público que el fenómeno es anual y se mostraron precavidos, mientras en México fue tratado como una “curiosidad meteorológica”.

El fenómeno es parecido a las gigantescas tormentas de polvo que pintan el cielo de amarillo en las metrópolis asiáticas y que pueden llegar a la costa del Pacífico estadounidense, aunque sus nubes son más polvorientas todavía.

Un estudio del 2011 de Atmospheric Chemistry and Physics estimó que más del 70% de las emisiones de polvo mundiales se originan en el norte de Africa.

Este fenómeno fue estudiado por el naturalista Charles Darwin a mediados del siglo XIX y es, aseguran los expertos, un ejemplo de cómo la acción humana está distorsionando un fenómeno natural.

Varios científicos consultados por AP en Cuba, Puerto Rico, México y Estados Unidos indicaron que los compuestos detectados en el polvo incluyen entre otros hierro, arsénico, mercurio, virus, bacterias, hongos, fertilizantes, pesticidas y hasta compuestos fecales.

La mayor parte del polvo atmosférico en todo el mundo tiene trazas químicas y material biológico, pero las cantidades son por lo general pequeñas como para constituir un riesgo.

Joseph M. Prospero, profesor emérito de la Universidad de Miami, aseguró que algunas muestras tomadas en Barbados contenían niveles elevados de arsénico y cadmio, pero no eran peligrosos.

“Ha sido extremadamente difícil vincular la composición de la partícula específica a efectos en la salud “, dijo Prospero, autor de un artículo sobre el tema que se publicará en septiembre en el boletín de la Sociedad Americana de Meteorología. “No se puede decir qué efecto tiene todo este polvo, pero sí hay motivos para cierta preocupación”.

El fenómeno es seguido de cerca por el Instituto de Meteorología de Cuba.

Además hay que tener en cuenta que este proceso genera otros efectos sobre los territorios al sur del Sahara, el incremento de la sequía produce un gran stress en los bosques y plantaciones que propician la ocurrencia de incendios forestales cada vez más frecuentes y devastadores con sus correspondientes consecuencias.

“Hemos hecho un estudio amplio de muchos años del comportamiento del polvo”, comentó a la AP el experto cubano Eugenio Mojena, del Instituto de Meteorología.

Mojena indicó que el mecanismo de la nube es “sencillo”: bajo las condiciones extremas de sequía del norte de Africa, las tormentas del Sahara levantan partículas súper finas y los vientos Alisios las trasladan.

Los compuestos, explicó Mojena, no solo pertenecen al desierto como tal, sino a las zonas al sur aledañas (Sahara-Sahel) donde se realiza una agricultura con el uso de productos químicos.

Los expertos coinciden además en la incidencia que tiene en los ecosistemas, por ejemplo los corales que se afectan con el aumento de algas “abonadas” por el hierro de la nube, un aspecto de interés económico para unos países que viven del turismo de playa.

“El polvo actual no es el mismo que medía Darwin, no tenía DDT, no tenía pesticidas, ni herbicidas”, manifestó Mojena.

Las nubes también pueden complicar el tráfico aéreo, reduciendo la visibilidad, explicó Jason Dunion, investigador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, pero no lo suficiente como para obligar a las desviaciones de los vuelos comerciales o cerrar aeropuertos.

Para Mojena la cantidad de polvo que llega a Cuba se incrementó en 10 veces en las últimas tres décadas, mientras su colega puertorriqueño Jiménez-Vélez aseguró que en lo que a ellos respecta detectaron un incremento en el número de tormentas a lo largo de estos los años.

Este aspecto no fue compartido por todos los científicos consultados.

Omar Torres, investigador especializado en física atmosférica de la NASA, explicó que los estudios por satélite comenzaron en 1980 y no muestran aumento de las emisiones de polvo del Sahara fuera de la variabilidad estacional normal, aunque admitió que las emisiones son más altas que los niveles de 1960.

En esta ocasión, advirtió Torres, la nube de comienzos de agosto llegó hasta el centro de los Estados Unidos.

“El avance de este año hasta llegar a Wyoming (Estados Unidos) fue totalmente inesperado. Nunca he visto nada como eso en los últimos años”, expresó Torres.

Por otra parte, lo cierto es que, las tormentas de arena del Sahara son una fuente importante de minerales escasos para las plantas de la pluvisilva amazónica. Nunca llueve a gusto de todos y, como dicen que la Naturaleza es “sabia”… ¿quién sabe por qué hace muchas de las cosas que hace?

En los últimos años, además, los científicos han estado descubriendo el papel que juegan las nubes del Sahara en la formación –o desintegración– de los huracanes, cuya mayor intensidad debido al cambio climático preocupa a los países del Caribe.

La nube del desierto tiene un efecto “trascendental para la inhibición de los de ciclones tropicales”, manifestó a la AP el experto del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua de México, Juan Antonio Palma Solís.

Pero incluso con todo lo que hoy sabemos del fenómeno gracias al desarrollo de la tecnología satelital, los científicos coincidieron en la necesidad de compartir más sus trabajos y coordinarlos regionalmente. “Estamos en un planeta que no deja de moverse… hay que meterle invstigación”, señaló Palma.

Los científicos que estudian las tormentas de arena saben desde hace tiempo que la arena del Sahara puede viajar a través del Atlántico hasta América. Sin embargo, la arena asiática tiene que viajar mucho más lejos para llegar al mismo destino. En Abril del 2001, los investigadores observaron con sorpresa como la arena de una tormenta asiática cruzó el Pacífico alcanzando lugares tan lejanos cómo los Grandes Lagos e incluso Maryland.

emilio silvera

El presente trabajo, en su mayor parte (salvo algunos añadidos) corresponde al redactor de ciencia Seth Borenstein en Washington y los corresponsales Peter Orsi en La Habana y Dánica Coto en Puerto Rico que contribuyeron con este reportaje.

Totales: 75.097.315

Totales: 75.097.315 Conectados: 43

Conectados: 43