May

6

Tener ideas y expresarlas… No siempre fue saludable

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

¿Las ideas? ¡Qué peligro! Galileo, Giordano Bruno y muchos otros pueden dar fe de ello.

No siempre tener ideas y, sobre todo, expresarlas en alta voz, ha resultado conveniente.

Es la única libertad que nos podemos permitir. El pensar libremente y para nosotros mismos, otra cosa es el exponer nuestros pensamientos a los demás. Unas veces por inconveniente, otras por pudor, otras por temor a las críticas, y otras por parecernos a nosotros mismos indignas de ser conocidas…, así se pierden grandes ideas.

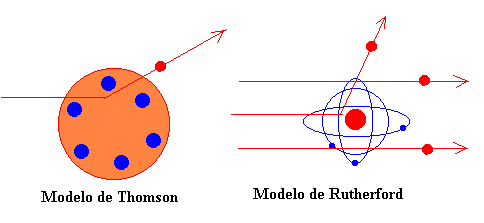

En alguna oportunidad os he comentado sobre el Laboratorio Cavendish, y me viene a la memoria que fue allí, donde Thomson, en 1.897, realizó el descubrimiento que vino a coronar anteriores ideas y trabajos de Benjamín Franklin, Eugen Goldstein, Wilhelm Röntgen, Henri Becquerel y otros. El descubrimiento del electrón convirtió a la física moderna en una de las aventuras intelectuales más fascinantes e importantes del mundo contemporáneo.

Los “corpúsculos”, como Thomson denominó inicialmente a estas partículas, hoy conocidas como electrones, condujo de forma directa al trascendental avance realizado una década después por Ernest Rutherford, quien concibió el átomo como una especie de “sistema solar” en miniatura, con los electrones diminutos orbitando alrededor de un núcleo masivo como hacen los planetas alrededor del Sol. Rutherford demostró experimentalmente lo que Einstein había descubierto en su cabeza y revelado en su famosa ecuación, (1905), esto es que la materia y la energía eran esencialmente lo mismo.

Todo aquello fue un gran paso en la búsqueda del conocimiento de la materia. El genio, la intuición y la experimentación han sido esenciales en la lucha del ser humano con los secretos bien guardados de la Naturaleza que, es donde para nosotros está el ámbito de la Ciencia.

En otros ámbitos, y, a lo largo de los tiempos, se aposentaron otros senderos que idearon las clases dominantes para manejar las mentes del pueblo llano y confundir, la ya de por sí endeble preparación que poseían.

Si pudiera iría en busca del Alma etérea, y, hablaría con ella, le haría esas grandes preguntas que nadie ha sabido nunca contestar. Claro que, la primera pregunta que habría que contestar sería: ¿Existe en realidad el Alma, o, por el contrario, es un invento interesado del hombre?

Es verdad que, nosotros, los Humanos, nos aferramos a las vivencias de nuestra niñez, las enseñanzas que recibimos en la infancia en el Colegio y, a lo que nos decían nuestros educadores, y, siendo así, no pocas veces he podido “sentir” el Alma en los ojos brillantes de mis hijos, en cuyos profundos e infinitos senderos, he podido vislumbrar el Universo entero.

También, en una mirada de mi amada esposa, he podido sentir el Alma. En un bello paisaje, en una hermosa y brillante Galaxia, en las nubes que forman figuras arabescas y siempre cambiantes, en la hermosa fronda de un verde bosque, en el trinar de las aves y en su hermosos plumajes, en las Nebulosas cargadas de estrellas brillantes, en el pulso de una estrella de Neutrones, en…, en…, en… ¿puede estar el Alma en tantos lugares?

¿Será el Alma, si acaso, una ráfaga de luz que habita dentro de nosotros y nos deja cuando nos llega el final? Bueno, esa fue la idea original, y, desde luego, dejó pingües beneficios a muchos que la explotaron. ¡El Alma! Posiblemente sea la idea más luminosa desde que el hombre existe.

Un pensamiento difuso y confuso que nos inculcaron y subyace dentro de nuestras mentes…vagando por algún rincón del cerebro alguna vocesilla nos dice…”Alma” Alma” para que no olvidemos lasm palabras de aquellos “santones” que, a nuestros ancestros le inculcaban la idea para obtener sus rentas a cambio de la salvación en el más allá.

Es verdaderamente meritoria la idea del Alma, una idea poderosa que hace posible la esperanza en el “más allá” (posibilitando que otros vivieran mejor en el más acá), la vida después de la muerte. Todos podemos ver como el cuerpo se destruye cuando se muere, sin embargo, el Alma invisible, puede dejar el cuerpo y etérea flotar hasta los cielos (si hemos sido buenos) o a los infiernos (si hemos sido malos).

Mirando la Historia y lo que ahora mismo nos rodea, si eso es así ¿Cómo tendría que ser de grande el Infierno? ¡Si todos vivieran acorde a lo que predican! Sin embargo no es así, y, tal verdad, njos lleva a desconfiar cuando se dice una cosa y se hace la contraria.

La rentabilidad obtenida por la Idea ha sido grande. En el tema de las religiones, aparte de lo que particularmente pueda creer o no creer, siempre he sido respetuoso con la elección que los demás hayan podido hacer. Todos, sin excepción, debemos tener la libertad de escoger el camino que estimemos más adecuado para todos los ámbitos de nuestras vidas, y, la religión, para muchos, es importante en sus vidas y eso, hay que respetarlo. Pero, también quiero que se respete lo que yo pienso de ciertas cuestiones.

Verdaderamente, la noción de “Alma” podría ser considerada como una de las ideas más grandes de la Humanidad, ha sido muy bien manejada por las religiones para poder dirigir y atemorizar a los pueblos que, ignorantes, estaban a merced de la amenaza divina que en boca de los sacerdotes del momento, fustigaban sin piedad sus conciencias llevadas, a un callejón sin salida de una culpabilidad inexistente que las hacía vulnerables.

Sí, algunos dirán que es más poderosa la idea de Dios que también es más universal, y, algunos se preguntarán si ambas ideas no se sobreponen. Y así es, la idea de Dios ha sido una idea poderosísima a lo largo de la Historia, y continúa siéndolo en gran parte del planeta. Al mismo tiempo, sin embargo, hay dos buenas razones para pensar que el Alma ha sido (y sigue siendo) una idea más influyente y fecunda que la idea misma de la divinidad.

Gandhi decía que si no existe otra vida, y ésta es un timo al que todos queremos aferrarnos.

.

Una razón es que, con la invención de la otra vida (una idea que no todas las religiones comparten, pero sin la cual una entidad como el Alma tendría mucho menos sentido), se abrió el camino – como antes comentaba- para que las religiones organizadas controlaran las mentes de los hombres para su propio beneficio, hay que tener presente que, por ejemplo la Iglesia, sólo nos da bendiciones, sin embargo, siempre está dispuesta a coger todo lo que pueda. Si el pueblo llano conociera las posesiones y riquezas de la Iglesia, el boato y suntuosidad de sus grandes representantes que, impasibles, ven morir a miles y decenas de miles de criaturas en los distintos lugares de la Tierra, sin mover ni un dedo para remediarlo, sin conocieran esto digo, muchos de ellos no pisarían más una iglesia. Y, por otra parte, esa misma Iglesia despediada y fría, tiene representantes que vagan por los lugares más inhóspitos y necesitamos del mundo y, no pocas veces, han dado su vida por los demás. ¿Cómo entendemos eso?

Ese túnel que finaliza en un luz blanca cegadora que muchos que han estado cercanos a la muerte dicen haber podido ver…¿qué será? Seguramente una ilusión de la Mente que, en un estado traumático, puede, representar escenas apacibles que vengan a relajar el momento y el dolor.

Durante la antigüedad tardía y la Edad Media, la tecnología del Alma, dio un juego excelente para sacerdotes y religiones. Su relación con la “otra vida”, con la divinidad y, en especial, con el clero, permitió a las autoridades religiosas ejercer un poder extraordinario.

No se puede negar que, la idea del Alma, enriqueció inmensamente la mente de los seres humanos a lo largo de los siglos, pero tampoco se puede negar que también es cierto que durante ese mismo tiempo mantuvo a raya el pensamiento y la libertad. ¿Os acordáis de Galileo, o, de Giordano Bruno? Aquellos hechos fueron los detonantes del retrasó el progreso y contribuyó a mantener al pueblo (en su mayor parte) ignorante y sometido al clero educado y culto.

![[monedas+argentinas.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_tEVf3XMLQtA/SLgfqZJMyGI/AAAAAAAADAs/lN6B9Ou65bc/s1600/monedas+argentinas.jpg)

Otro invento que se las trae, ¿de cuántas maneras se puede representar el mal del mundo?

Sólo tenemos que pensar en la desfachatez con que el fraile Tetzel afirmaba que era posible comprar indulgencias para las “aAlmas” del purgatorio, y que estas saldrían volando al cielo tan pronto como las monedas golpearan el plato. Los abusos como estos, aún persisten hoy en día, nada más claro como ejemplo el ver la cantidad de ancianos y viudas que solos en la vida y enfermos, dejan sus fortunas a la Iglesia que, por cierto, tienen situadas sus propiedades en los mejores enclaves de las ciudades.

Los abusos a que se prestaba lo que algunos llaman “tecnologías del alma” fueron uno de los principales factores que condujeron a la Reforma, la cual, a pesar de lo ocurrido con Juan Calvino en Ginebra, fundamentalmente despojó al clero del control de la fe e impulsó la duda y el descreimiento.

Las diversa transformaciones del alma (la idea de que estaba contenida en el semen en la Grecia de Aristóteles, el alma tripartita del Timen platónico, la concepción medieval y renacentista del Homo duplex, la idea del alma como mujer, o como ave, el diálogo entre el alma y el cuerpo de Marvell, “las monadas” de Leibniz) pueden resultar hoy bastante pintorescas, pero en su época fueron cuestiones muy serias, y constituyeron importantes etapas en la ruta hacia la idea moderna del ser.

En un anterior trabajo os hablé de manera bastante extensa sobre estas cuestiones del ser, el alma, la conciencia y, en definitiva, del cerebro que es habitad natural de todas estas cuestiones. La filosofía y la metafísica están presentes haciendo compañía a lo que entendemos por ser conscientes. Las profundidades del ser (nuestro complejo de interioridad) se manifestó en la llamada Era Axial, en términos aproximados, entre los siglos VII y IV a. de C.

![]()

Por aquella época, más o menos de manera simultánea, ocurrió algo similar en Palestina, la India, China, Grecia y muy posiblemente también en Persia. En cada uno de estos casos, la religión establecida se había vuelto en extremo ritualista y exhibicionista. En particular, en todas partes habían surgido sacerdotes que se habían adjudicado una posición de altísimos privilegios, con lo cual, Vivian de manera totalmente opuesta a lo que predicaban.

Vivían y siguen viviendo en los mejores Edificios, mientras sus semejantes mueren de frío teniendo por único techo las estrellas. Aquella casta privilegiada, controlaba el acceso a Dios o a los dioses (según los casos), y se beneficiaba de su elevado estatus que, sobre todo, ponían al servicio de los poderosos de turno. Pero en todas estas culturas, surgieron profetas molestos que, al pregonar la salvación del Alma desde otro prisma distinto, dejaban al descubierto las mentiras interesadas de estos sacerdotes y falsas religiones.

Los Upanishads

Surgieron profetas (en Israel) u hombres sabios (Buda y los autores de los Upanishads en la India, Confucio en China, etc.) Que denunciaron al clero y recomendaron la introspección, a sostener que la ruta hacia la auténtica santidad implicaba algún tipo de abnegación y de estudio íntimo. Platón sentó las bases de la supremacía de la mente sobre la materia.

Todos estos hombres mostraron el camino a través del ejemplo personal, y su mensaje es muy similar al que más tarde predicaron Jesús y, más tarde, San Agustín y algún otro. No siempre los representantes de las religiones resultaban ser “falsos profetas”, muchos de ellos fueron un ejemplo de honestidad y vivieron haciendo honor a sus palabras.

Bhagavad Gita – sanjay

De acuerdo a la tradición, existen más de doscientos Upanishads, pero se consideran solo a once como los principales, debido a que estos son los comentados por Shankara, el maestro y filósofo responsable de consolidar las bases de la escuela de pensamiento no dualista Vedanta, o Advaita Vedanta.

De éstos auténticos hombres buenos que incluso sacrificaron sus vidas para dedicar todo su esfuerzo al bien de los demás, se han aprovechado, desde tiempos inmemoriales, la legión de espabilados que amparados y enmascarados en las distintas religiones han utilizado toda esa bondad para el propio lucro, engañando a los fieles de buena fe de manera inmisericorde y en ausencia total de conciencia, moral y ética. ¡Que gentuza!

Prefiero no seguir por este camino y dejo aquí el comentario, ya que, de seguir este sendero espinoso estaría recorriendo un escabroso historial lleno de barbaridades e injusticias del ser humano y, todo ello, en el nombre de Dios. Y, como mi intención no es molestar a nadie ni herir sensibilidades, digamos que la religión, las religiones, siempre han tenido sus controversias que, principalmente han sido causadas por sus profetas al no saber mostrar (no demostrar) aquello que pretendian predicar, sus comportamientos diferían de sus palabras.

emilio silvera

Abr

23

¡Qué historias! ¡Qué personajes! ¡Qué tiempos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

El fascinante “mundo” del saber

¿Qué no será capaz de inventar el hombre para descubrir los misterios de la naturaleza?

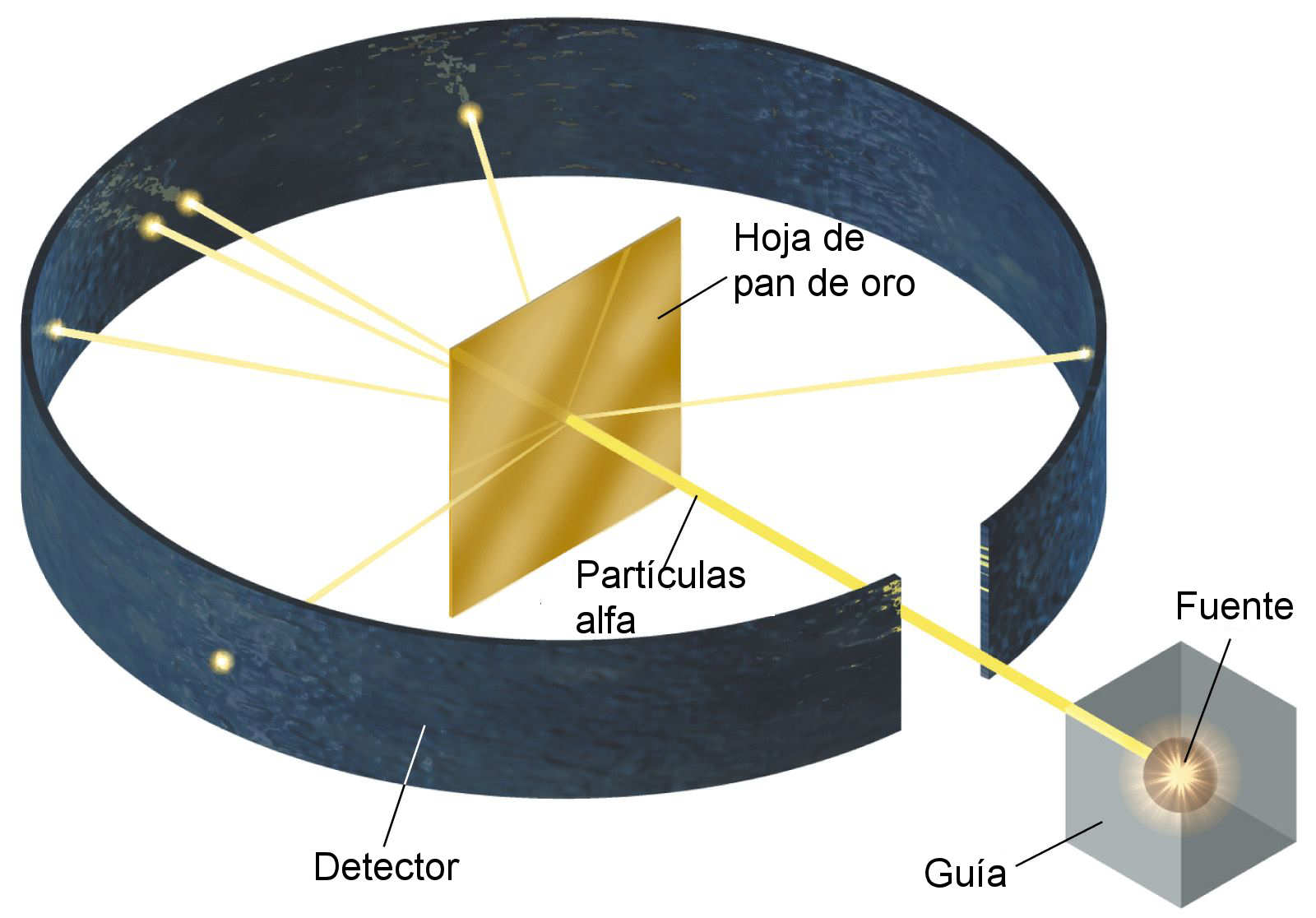

Ha pasado mucho tiempo desde que Rutherford identificara la primera partícula nuclear (la partícula alfa). El camino ha sido largo y muy duro, con muchos intentos fallidos antes de ir consiguiendo los triunfos (los únicos que suenan), y muchos han sido los nombres que contribuyeron para conseguir llegar al conocimiento del átomo y del núcleo actual; los electrones circulando alrededor del núcleo, en sus diferentes niveles, con un núcleo compuesto de protones y neutrones que, a su vez, son constituidos por los quarks allí confinados por los gluones, las partículas mediadoras de la fuerza nuclear fuerte. Pero, ¿qué habrá más allá de los quarks?, ¿las supercuerdas vibrantes? Algún día se sabrá.

“No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho” Eso nos decía Séneca en De la brevedad de la vida

En física, el tiempo es la cuarta coordenada espacial en el continuo espacio-tiempo. En gramática es la categoría que indica el momento relativo en que se realiza o sucede la acción del verbo: pretérito, lo que ha sucedido; presente, lo que sucede en ese momento y futuro, lo que aún no ha sucedido. Nos referimos al tiempo meteorológico para explicar el del clima (hace mal tiempo; qué tiempo más bueno hace hoy, etc). En mecánica, el tiempo puede estar referido a las fases de un motor. También están los tiempos referidos a cada una de las partes de igual duración en que se divide el compás musical. En astronomía nos referimos al tiempo de aberración en relación al recorrido de un planeta hasta llegar a un observador terrestre. El tiempo está también en la forma de cálculo horario que empleamos en nuestra vida cotidiana para controlar nuestros actos y evitar el caos (¿qué haríamos sin horario de trenes, de comercio, bancos, oficinas, etc?).

Pasado, Presente y Futuro: ¿Una Ilusión llamada Tiempo?

La Naturaleza está en nuestras Mentes

![]()

“Así fue como ví el péndulo

La esfera, colgando de un largo cable fino al techo del

coro, oscilaba de un lado a otro con una majestád isócrona.

Yo sabía -pero cualquiera podía haberlo sentido en la

magia de ese sereno aliento- que el período estaba gobernado

por la raíz cuadrada de la longitud del cable y por π,

ese número que, por irracional que sea para las mentes sublunares,

liga la circunferencia y el diámetro de todos los cículos posibles a

través de una racionalidad superior. El tiempo que necesitaba la

esfera para oscilar de un extremo a otro estaba determinado por una

conspiración arcana entre la más intemporal de las medidas: la singularidad

del punto de suspensión, la dualidad de las dimensiones del plano, el

comienzo triádico de π, la secreta Naturaleza cuadrática de la raíz y la

innumerada perfección del propio círculo.”

Uberto Eco

Habiendo sido un curioso de todo lo relacionado con la vida, siempre me llamó la atención los comienzos y la evolución que en la misma se produce en los distintos seres vivos que hemos llegado a “conocer”, y, me ha picado la curiosidad que, en nosotros, los humanos, cuando llegamos a una cierta edad, nuestra mente rememora más los hechos del pasado que aquellos que se podrían producir en el futuro, y, tal hecho cierto, nos habla de una especie de decadencia en la que, el ser humano (no siempre consciente), ve como se acerca su final y, de forma intuitiva, regresa a su pasado para repasar su vida, ya que, de alguna manera sabe que, lo que le queda por vivir no será mucho y, el futuro, será el futuro de otros y no el suyo, de ahí su falta de interés por él.

Tengo que ser, en ese aspecto, un raro personaje, ya que, sólo miro atrás para buscar lo que la Historia me cuenta, y, estoy más en lo que pudiera ser el futuro que en lo que ya pasó. El pasado es inamovible, y, perder el Tiempo en reparar los errores no sirve de nada. Sin embargo, tratar de que el futuro sea placentero y nos traiga (les traiga) algo bueno a los que en él estén presentes… Parece más positivo que estar quejándose de lo que pudo ser y no fue.

Los navegantes, tal como narraba Shakespeare, gustaban de exagerar sus experiencias y hablaban de hombres cuyas cabezas nacían abajo de los hombros, o que no tenían cabeza, o de aquellos que, como los patagones, sólo tenían un pie muy grande, o los de Labrador, que tenían cola. Todo esto originó un “renacimiento de la superstición”. Aquellos viajeros crearon en sus mentes escenarios fantásticos, que los situaban más allá del tiempo y del espacio, en mundos ignotos donde nuevos órdenes de razas monstruosas de animales fantásticos existían. Dado que es casi tan difícil inventarse un animal como descubrirlo, a las criaturas míticas y folkloricas conocidas se les añadieron otros rasgos imaginarios.

Así, la era del descubrimiento trajo consigo un renacimiento de la fábula. Las serpientes marinas de ciento cincuenta metros de largo se multiplicaron como nunca, y, era raro el marinero que habiendo viajado a lejanos horizontes de nuevas tierras, no contaba, a su regreso, fantásticas historias de animales que sobrepasaban la fantasía de la imaginación más creadora: Sirenas y Tritones, Unicornios y bellas mujeres de larga cabellera que andaban suavemente por encima del agua de maravillosos lagos de cascadas de increíble belleza.

Las leyendas dudosas eran confirmadas por jesuítas misioneros, por adinerados plantadores de azúcar y por sobrios capitanes de barcos. A las quimeras de la fantasía medieval se añadían ahora criaturas reales cuyas noticias llegaban con cada viaje procedente de las Américas, de China y de otros lejanos horizontes. Los que no leían latín podían disfrutar de las numerosas ilustraciones que acompañaban a los textos que abundaban para deleite de los más soñadores.

Imágenes como esas de arriba, eran las que adornaban aquellas pioneras publicaciones en las que se contaban las historias de marineros-aventureros que, viniendo de lugares lejanos, siempre traían consigo narrativas de leyendas que dejaban boquiabiertos a los lectores u oyentes de las mismas.

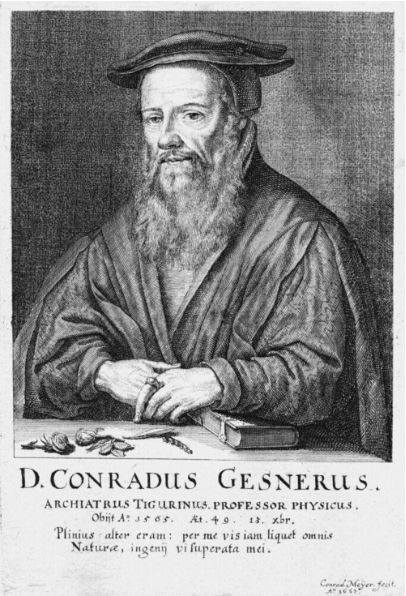

Todo aquello inspiró el surgir de una nueva generación de enciclopedistas de la Naturaleza. El más destacado de todos ellos, Konrad Gesner (1516-1565), tenía habilidad para combinar lo con lo antiguo. Gesner, que conocía extraordinariamente bien varias lenguas, se debatía entre lo que había leído y lo que veía.

A los 20 años escribió un diccionario Griego-Latin. Durante los treinta años que siguieron produjo treinta violúmes sobre todos los temas imaginables. Su monumental Biblioteca Universal en cuatro volúmes (1545-1555) pretendía ser un catálogo de todos los escritos producidos en griego, latin y hebreo a lo largo de la historia.

Gesner clasificó mil ochocientos autores y los tiítulos de us obras manuscritas e impresas, acompañadas de un resumen de su contenido. De este modo ganó el título de “padre de la bibliografía”. La bibliografía sería para las Bibliotecas lo que la cartografía para los exploradores de la tierra y de los mares.

En la Biblioteca de los Fugger, Gesner encontró un manuscrito griego enciclopédico del siglo II que le inspiró para convertirse en un Plinio moderno. Por fin, su Historia Animalium, que seguía la disposición de Aristóteles, recogíam todo lo que se conocía, especulaba, imaginaba o contaba de cada uno de los animales conocidos. Como Plinio, Gesner produjo una miscelánea, pero añadió los que se habían acumulado en el milenio y medio transcurrido desde entonces. Sin bien era algo más crítico que Plinio, él tampoco desmintió las leyendas increíbles, y mostró una serpiente marina de noventa metros de largo. Pero describió la caza de ballenas e incorporó la primera ilustración de una ballena que estaba siendo despellejada para obtener la grasa.

Unicornios montados por bellas y misteriosas amazonas y otras fantásticas criaturas llenaban las mentes con la única linbertad que se nos ha dado ¡El Pensamiento! ¿Quién no ha pensado alguna vez en fantásticos mundos poblados por criaturas de inimaginable belleza, o, también, de fealdad indescriptible.

La duradera influencia de la obra de Gesner emanaba de su sentido del folklore y de su capacidad para presentar la fantasía y la realidad con la misma convincente veracidad. Cuando alguien escribe con pasión y plasma en el papel lo que siente, de alguna manera, es más fácil que pueda llegar al lector que, presiente, el mensaje que el autor le quiere hacer llegar.

Al cabo de un siglo, el lector inglés ya tenía acceso a la popular enciclopedia de Gesner gracias a la traducción de Edward Topsell, que éste tituló Historias de las bestias de cuatro patas, de las serpientes y de los insectos, 1658. Allí podemos saber con respecto a la gorgona que…

La gorgona, flanqueada por leonas y mostrando su cinturón de serpientes, tal como aparece en el pedimento del templo del siglo VII a. C. expuesto en el Museo arqueológico de Corfú. Todos estos mitos y leyendas han llegado a nuestro tiempo de las maneras más diversas cuando, aquellos personajes del pasado querían escenificar todas aquellas “historias” y las plasmaban en dibujos y relieves o quedaban escritas hasta en las piedras.

“En la mitología griega, una gorgona era un despiadado monstruo femenino a la vez que una deidad protectora procedente de los conceptos religiosos más antiguos. Su poder era tan grande que cualquiera que intentase mirarla quedaba petrificado, por lo que su imagen se ubicaba en todo tipo de lugares, desde templos a cráteras de vino, para propiciar su protección. La gorgona llevaba un cinturón de serpientes entrelazadas como una hebilla y confrontadas entre sí”.

Górgonas y Medusas

…se planteó la cuestión de si el veneno que había emitido procedía de su aliento o de los ojos. Es más probable que, como el basilisco, matara con la mirada y también lo hiciera con el aliento de su boca, lo cual no es comparable con ninguna otra bestia del mundo… Al considerar esa bestia, se demostró de modo evidente la divina sabiduria y providencia del Creador, que había vuelto los ojos de criatura hacia la tierra, como si así enterrara su veneno y evitara que dañara al hombre, y los había ensombrecido con un cabello fuerte, largo y áspero, para que los rayos envenenados no pudieran dirigirse hacia arriba, hasta que la bestia se viera azuzada por el miedo o la ira…

Tras recurrir al indiscutible testimonio del salmo nonagésimo segundo, Gesner declara que los Unicornios son sagrados porque “reverencian a las vírgenes y a las jóvenes doncellas” y muchas veces al verlas se vuelven mansos y se acercan a dormir a su lado… ocasión que los cazadores indios y etíopes aprovechan para apoderarse de la bestia. Toman a un hombre joven, fuerte y hermoso, lo visten de mujer y lo adornan con diversas flores y especias olorosas”.

de la obra de Gesner

Pese a la fantasía de su texto, el millar de grabados de Gesner contribuyó a que la biología tomara un rumbo distinto. Al igual que los padres alemanes de la botánica, Gesner colaboró con los artistas y presentó los dibujos más realistas hechos hasta el momento de todos los tipos de criaturas, el “vulgar ratoncillo” al sátiro, la esfinge, el gato, el topo y el elefante. Durero fue el autor de su ilustración del rinoceronte, “la segunda maravilla de la naturaleza…como el elefante era la primera”. Estos incunables de la ilustración biológica empezaron a liberar a los lectores de los herbarios y los bestiarios.

![]()

La obra de Gesner, reimpresa, traducida y resumida, dominó la zoología postaristotélica hasta los innovadores estudios modernos de Ray y Linneo, que no estaban ilustrados. Sus notas inéditas fueron la base, el el siglo siguiente, del primer tratado completo que se escribió sobre los insectos. Para su Opera Botánica recogió cerca de un millar de dibujos, algunos realizados por él mismo, pero no llegó a terminar su gran sobre las plantas, que habían sido su primer amor.

Gesner nunca se liberó completamente de su obsesión filológica. En su libro de 158 páginas Mitrídates, u observaciones sobre las diferencias existentes entre las lenguas que han o están en uso en las diversas naciones del mundo entero (1555), intentó hacer con las lenguas lo que ya estaba haciendo con los animales y las plantas. Tomando como base su traducción del padrenuestro, Gesner describió y comparó “la totalidad” de las ciento treinta lenguas del mundo. Por vez primera, incluyó un vocabulario del lenguaje de los gitanos.

Nadie nunca se hubiera atrevido a querer visitar las misteriosas cumbres de las montañas

Al revelar públicamente su intención de explorar las altas montañas, que hasta entonces habían inspirado pasmo y terror, Gesner halló un modo típicamente suizo de la naturaleza. La Europa renacentista había presenciado un breve y prematuro surgir de la fascinación por la aventuira de las montañas. Petrarca (1304-1374) había sido el precursor, con su ascensión al monte Ventoux, cerca de Avignon, en 1336. En la cumbre leyó en un ejemplar de las confesiones de san Agustín que se sacó del bolsillo una advertencia dirigida a los hombres que “van a admirar las altas mopntañas y la inmensidad del océano y el curso de los astros… y se olvidan de sí mismos”. Leonardo da Vinci exploró el monte Bo en 1511 con ojos de artista y naturalista. El reformista y humanista suizo Joachim Vadian (1484-1551), amigo de Lutero y defensor de Zwinglio, llegó a la cumbre de Gnepfstein, cerca de Lucerna, en 1555, escribió su pequeña obra clásica.

“Si deseais ampliar vuestro campo de visión, dirigid la mirada a vuestro alrededor y contemplad todas las cosas que hay a lo largo y a llo ancho. No faltan atalayas y riscos, donde os parecerá que teneis la cabeza en la nubes. Si, por otra parte, preferís reducir la visión, podeis mirar los prados y los verdes bosques, o adentraros en ellos; y si la quereis reducir todavía más, podeis observar los oscuros valles, las sombrías rocas y las oscuras cavernas… En verdad, en ningún otro lugar se encuentran tal variedad en tan reducido espacio como en las montañas, en las cuales… en un solo día se puede contemplar y sentir las cuatro estaciones del año, verano, otoño, primavera e invierno. Además, desde los picos más altos de las montañas, la cúpula entera de nuestro cielo se tenderá audazmente abierta ante nuestra mirada, y podreis presenciar la salida y la puesta de las constelaciones sin ningún estorbo, y comprobareis que el Sol se pone mucho después y sale mucho antes.”

Pero resultaba tan difícil vencer los temores primitivos que tendrían que transcurrir dos siglos entre las excursiones de Gesner y los verdaderos comienzos del montañismo moderno. El Mont Blanc (4.810 m), el pico más alto de Europa aparte del Cáucaso, no fue escalado hasta 1786 por un montañero que se proponía cobrar la recompensa que había ofrecido un geólogo suizo, Horace-Bénedict de Saussure (1740-1779), veinticinco años antes.

En tanto los naturalistas dispusieran las plantas y los animales por orden alfabético, el estudio de la naturaleza estaba condenado a seguir siendo teórico…Pero, ¡esa es otra historia que no toca hoy!

Lo cierto es que, leyendo estas historias del pasado nos podemos situar en aquel tiempo y llegar a comprender cómo la gente tenían aquellos pensamientos, el desconocimiento del mundo y de las cosas y los seres que lo pueblan hacen que la imaginación desbocada vague por caminos que, en la mayoría de los casos, están aconsejados por la ignorancia. Pero, el tiempo pasa y las sociedades y sus gentes evolucionan, los descubrimientos no cesan y la ciencia avanza. Ahora, todo aquello ¡nos queda tan lejano!

emilio silvera

Abr

2

Del pensamiento puro a la filosofía

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

Parménides, nacido hacia el año 515 a. de C. en Elea, (la actual Velia) en Italia meridional, entonces parte de Magna Grecia, quien inventó el primer método “filosófico” en el sentido en que hoy entendemos el término. Parménides prefería resolver las cosas a través de procesos mentales, es decir, mediante el pensamiento puro, lo que denominaba el noema. Al creer que ésta era una alternativa variable y viable a la observación científica, creó una división en al vida mental que se ha mantenido hasta nuestros días.

Era conocido como sofista, término que significa básicamente hombre sabio (sophos) o amante de la sabiduría (philo-sophos). Hoy el término moderno, filósofo, oculta su carácter práctico de los sofistas de la Grecia antigua.

El estudioso de los clásicos Michael Grant, dice que los sofistas fueron la primera forma de educación superior (al menos en el mundo de occidente) al convertirse en maestros que viajaban de un lado a otro impartiendo clases a cambio de unos honorarios. Las materias que enseñaban eran variadas y lo mismo daban clase de retórica para discípulos futuros políticos, que exponían sus ideas ante las asambleas del pueblo que, hablaban de las matemática, la lógica y la astronomía.

Los sofistas eran expertos en defender puntos de vista distintos y ello hizo con el tiempo, que prevaleciera el método de que la buena preparación nos puede llevar a la razón mediante la confrontación de ideas dispares.

Protágoras de Abdera, sofista griego. Admirado experto en retórica que recorría el mundo griego cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras u ortoepeia. Fue el más famoso de los sofistas griegos, nacido en Abdera, Tracia, hacia el año 490 a. de C., y, fallecido después de 421 o 411 a. de C., su escepticismo le hizo famoso. Él fue el que dijo:

“el hombre es la medida de todas las cosas”.

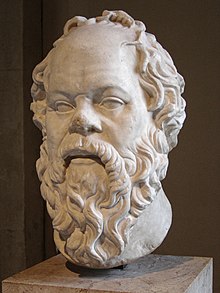

Sócrates, Platón y Aristóteles

Así fue como nació la Filosofía, pero los tres grandes filósofos griegos por excelencia fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón es el ejemplo de todas las ventajas y debilidades de la aproximación al mundo desde el “pensamiento puro”. Defendió la inmortalidad del Alma. Con gran ingenio, Platón consideró también la matematización de la Naturaleza. El cosmos, sostuvo, que a partir del caos fue creado y su orden es todo el Universo.

Unió la idea de Empédocles sobre las cuatro semillas de todo lo que existe -tierra, agua, fuego y aire- y las unió a la influencia de Pitágoras para considerar que todo era reducible a triángulos, la entidad básica del mundo. Atomización geométrica que explicaba tanto la estabilidad como el cambio.

Los cuatro elementos de Empédocles están presentes en cualquier parte de nuestro mundo cotidiano. El Agua, el fuego y el Aire que, mezclados en la debida proporción, formaban todas las cosas que existen -decía el sabio-, y, aunque la cosa es algo más compleja, lo cierto es que, él fue el primero en hablar de “elementos”.

Está claro que todas aquellas mentes “pensaban”. Sócrates, por ejemplo, creía que su misión en el mundo era hacer pensar a la gente, así que, continuamente, les planteaba acertijos y juegos mentales (lo mismo le gustaba hacer a Einstein 2500 años después). De Aristóteles hemos hablado muy ampliamente en otros trabajos y no es cosa de repetirse. Ahora nos limitaremos a dejar algunos datos sobre el origen de la cultura y el conocimiento científico y filosófico.

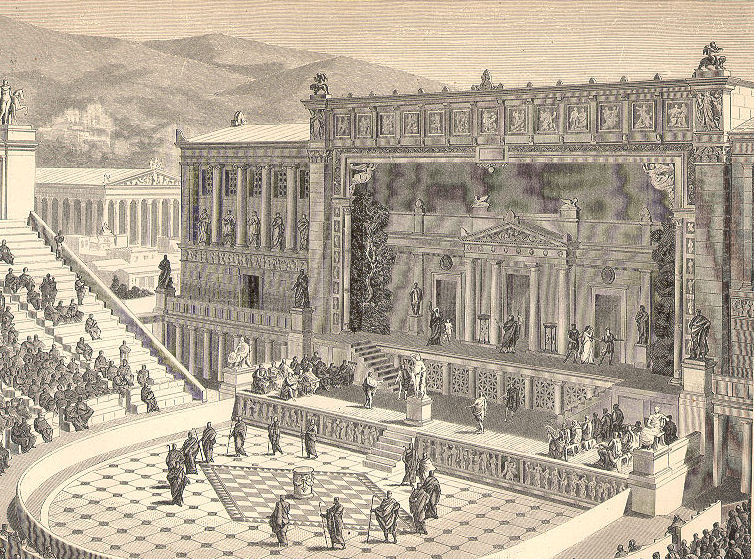

El teatro de Dioniso en Atenas (ilustración de 1891).

Las tragedias griegas populares de Tespis, Frínico y otros, dieron paso a los tres grandes trágicos atenienses: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aristóteles consideraba que, Edipo rey, era la mejor obra de teatro que conocía debido a su tensión dramática y a su preocupación por la relación entre autoconocimiento e ignorancia. De hecho, la influencia de esta obra se extiende a nuestros días gracias a Freud y el complejo de Edipo. Sin embargo, el principal tema de Sófocles era que el hombre está con frecuencia atrapado por fuerzas que le superan.

Esquilo, Sófocles y Eurípides

Las obras de Homero y de los grandes trágicos estaban basadas en el mito entremezclado con una buena parte de historia real, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánta. Sin embargo, parece que puede atribuirse a los griegos la invención de la Historia propiamente dicha, un relato de acontecimientos independiente del mito, si bien contada de manera muy distinta a como se recoge en nuestros días.

En el s.VIII a.C. Vivió el poeta griego que, en palabras de Hegel:

“Homero es «el elemento en el que el mundo griego vive como el hombre vive en el aire».

Admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron, es el poeta por antonomasia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio.

Busto de Heródoto

A Herodoto (480-425 a. de C.) por lo general, se le consideraba “el padre de la historia”, aunque parece que le gustaban los buenos relatos y al contar los sucesos se tomaba algunas licencias literarias que aumentaban y embellecían los hechos. Escribió sobre las guerras griegas (Atenas contra Esparta y las invasiones de Grecia por los ejércitos de los reyes persas).

Podríamos continuar en Grecia y con su gente, sin embargo, tengo que hablar de otras cosas, el legado Griego y de anteriores Civilizaciones de las que ellos aprendieron, son en realidad, “los culpables”, de que ahora estemos al nivel de conocimiento en el que nos encontramos. Puede que sea injusto dejar de lado el Imperio Romano pero, aunque también allí estuvieron presentes grandes pensadores, lo cierto es que se habla de ellos más por sus conquistas y, hoy, no le ha tocado. Aunque otras veces os he hablado de ello, me parece bien volver sobre mis pasos y repetir, aquellos hechos que merecen ser recordados.

¿Qué hemos hecho? ¿Nunca dejaremos de ser unos bárbaros? Esto es lo que hizo la Guerra del Golfo con la Bagdad moderna que, en nada recordaba aquella Bagdad de ensueño y sabiduría de la antigüedad. Lástima que los seres humanos seámos capaces, también de lo peor.

Aunque Bagdad significa “Regalo de Dios”, la ciudad también era conocida como la “Ciudad Redonda” debido a su forma circular. La nueva metrópolis fue construida en cuatro años, labor para la cual, se dice Al-Mansur empleó a unos cien mil trabajadores, artesanos y arquitectos. El gobernante eligió esta ubicación en parte porque era fácil de defender, y en parte porque el Tigris le daba acceso a lugares tan alejados como china y, río arriba, Armenia. Las ruinas de Ctesifonte se convirtieron en la cantera principal para la nueva ciudad.

Los grandes califas de Bagdad fueron el mismo al-Mansur, el segundo califa Abasí, Al-Mahdi, el tercero, y Harun al-Rashid (786-809) y su hijo aL-Ma’mun. (Aunque para entonces la ciudad de Bagdad había sido construida hacía relativamente poco tiempo, ya había pasado de casi no existir a ser el centro y un centro mundial de enorme riqueza e importancia internacional, único rival verdadero de Bizancio).

El palacio real ocupaba un tercio de la ciudad redonda y el lujo de su interior era legendario. La esposa y prima del califa “no toleraba en su mesa recipientes que no estuvieran hechos de oro o plata”, y se cuenta que en una ocasión, para recibir a unos dignatarios extranjeros, se realizó un desfile que incluyó la participación de un centenar de Leones.

En España nos dejaron algunas muestras

Las crónicas de aquellos tiempos que han podido ser salvadas, dicen que en el salón del Árbol se construyeron pájaros de plata de tal forma que “gorgojearan automáticamente”. Los puertos de la ciudad siempre estaban llenos de naves procedentes de China, África y de la India.

Gente de todo el mundo conocido acudía en tropel a Bagdad, su ubicación hacía que fuera fácil de alcanzar desde la India, Siria y, lo que era aún más importante, Grecia y el mundo helénico. En particular, estaba muy cerca de un centro de estudios admirable que para entonces ya existía al suroeste de Persia, en Gondeshapur.

A comienzos de siglo IX, el mundo islámico tuvo la fortuna de contar con un califa de mente abierta, al-Ma’mun, que acogió la idea de reconciliar el Corán con los criterios de la razón humana. Se dice que al Ma’mun tuvo un sueño (acaso el sueño más importante y afortunado de la historia) en el que se le aparecía Aristóteles, y debido a ello envió a sus emisarios a lugares alejados como Constantinopla en búsqueda de tantos manuscritos griegos como pudieran encontrar y fundó en Bagdad un centro dedicado a la traducción.

En algún momento de año 771 un viajero indio llegó a Bagdad llevando consigo un tratado de astronomía, un Siddhanta, que al-Ma’mun insistió en hacer traducir. Este tratado se conocería en la ciudad como el Sindhind. El mismo viajero traía también un tratado matemático, que introdujo un nuevo conjunto de numerales, el 1,2,3,4, etc., que es el que todavía utilizamos (antes de ello los números debían ser escritos siempre como palabras o usando letras del alfabeto). Estos números se denominarían luego numerales arábigos, aunque en la actualidad (al menos entre los matemáticos) se prefiere denominarlos numerales indios. La misma obra introdujo el cero, que quizá fue originalmente concebido en China. La palabra árabe para designar el 0, zep-hirum, es el origen de nuestras palabras “cifras” y “cero”.

El encargado de traducir ambas obras al árabe fue Muhammad ibn-Ibrahim al-Fazari, en cuyo trabajo se bazó en buena medida el famoso astrónomo musulman al-khwarizmi.

Escenas cotidianas de aquel Bagdad que nunca volverá

Los árabes no se interesaron especialmente por la poesía, el teatro y las historias griegas. Tenían sus propias tradiciones literarias y sentían que éstas eran más que suficientes. No obstante, la situación era muy diferente en el caso de la medicina de Galeno, las matemáticas de Euclides y Ptolomeo, y la filosofía de Platón y Aristóteles.

El principal, o por lo menos el primer pensador musulman que concibió un cuadro general de las ciencias fue al-Farabi (sobre 950), cuyo catálogo Ihsa al-ulum, conocido en latín como De Scentiis, organizó las diferente disciplinas y saberes de la siguiente forma:

- ciencias lingüísticas.

- lógica.

- matemáticas (incluía la música).

- astronomía y la óptica.

- física.

- metafísica,

- política.

- jurisprudencia, y

- teología.

Posteriormente, Ibn Sina dividiría las ciencias racionales en especulativas (que buscan la verdad) y prácticas (que buscan el bienestar).

En las principales ciudades islámicas se crearon bibliotecas y centros de estudio, basado en su mayoría en el modelo griego que los árabes habían descubierto tras conquistar Alejandría y Antioquia. La más famosa de estas instituciones fue la Casa de la Sabiduría (Batí al-Hikma) fundada por aL-Ma’mun en el año 833. Fueron innumerables las traducciones que allí se realizaron como la Física de los Griegos y los siete libros de anatomía de Galeno, o las obras de Platón, Hipócrates y otros como Euclides, Arquímedes, Ptolomeo (entre ellas el Almagesto) y Apolunio. Gracias a estos trabajos conocemos hoy un mayor número de obras griegas, ya que, desgraciadamente, con la barbaridad cometida al incendiar la biblioteca de Alejandría, perdimos un enorme tesoro de la Humanidad. Por aquellos tiempos, ya gente como Ibn Qurra e Ibn Ishaq, midieron y calcularon para concluir que la Tierra era redonda.

La situación en filosofía y literatura, áreas en las que el éxito de cristianos y paganos subrayaba lo abierta que era Bagdad, tampoco era diferente al movimiento de los demás disciplinas. Abú Bishr Malta bin Yunus, un colega cercano del famoso al-Farabi y quien intentó reconciliar Aristóteles y el Corán, era cristiano y estudió en Bagdad. Uno de los poetas más importantes del siglo VII y comienzos del siglo VIII también era cristiano, Ghiyath ibn aL-salt, de cerca de al-Hirab, sobre el Éufrates, quien incluso fue llevado a la Meca por su califa. Aunque fue nombrado poeta de la Corte, se negó a convertirse, a renunciar a su adicción al vino y a llevar su cruz.

No es ningún secreto que la obra más famosa de la denominada literatura árabe, Alf Laylah wa-Laylah (Las mil y una noches), era en realidad una antigua obra persa. Hazar Afsana (un millar de cuentos), que contenía distintos relatos, muchos de los cuales eran de origen Indio. Con el paso del tiempo, se hicieron adiciones a esta obra, no sólo a partir de fuentes árabes, sino también griegas, hebreas, turcas y egipcias. La obra que hemos leído (casi) todos, en realidad, es un compendio de historias y cuentos de distintas nacionalidades, aunque la ambientación que conocemos, es totalmente árabe.

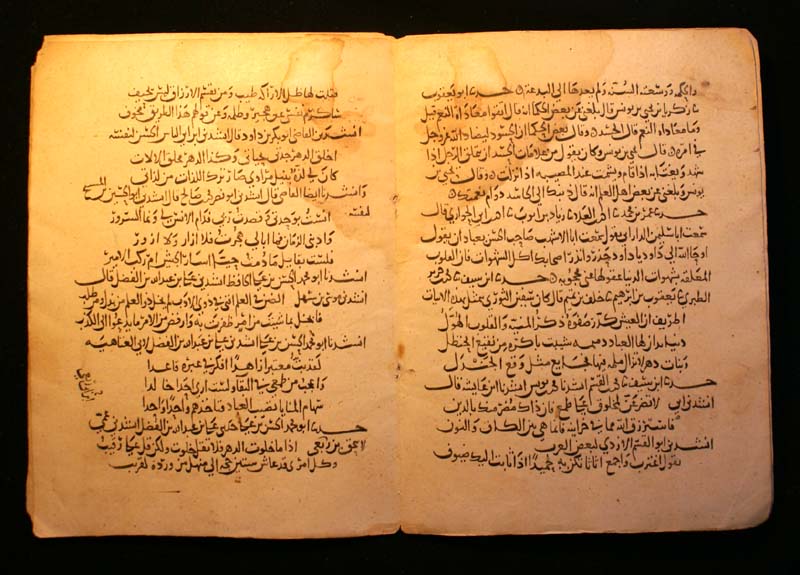

Manuscrito de la época del Califato Abasí.

Además de instituciones de carácter académico como la Casa de la Sabiduría, el Islam desarrolló los hospitales tal como los conocemos hoy en nuestros días. El primero y más elaborado, fue construido en el siglo VIII bajo aL-Rashid (el Califa de Las Mil y una noches), ero la idea se difundió con rapidez. Los hospitales musulmanes de la Edad Media que existían en Bagdad, El Cairo o Damasco, por ejemplo, eran bastante complejos para la época. Tenían salas separadas para hombres y mujeres, salas especiales dedicadas a las enfermedades internas, los desordenes oftálmicos, los padecimientos ortopédicos, las enfermedades mentales y contaban con casa de aislamiento para casos contagiosos.

El Islam, en este campo, también estaba muy avanzado, e incluso tenían clínicas y dispensarios ambulantes y hospitales militares para los ejércitos. Allí, en aquel ambiente sanitario, surgió la idea de farmacia o apotema, donde los farmaceutas, tenían que aprobar un examen, antes de preparar y recetar medicamentos.

La obra de Ibn al-Baytar Al-Jami’fi al-Tibb (Colección de dietas y medicamentos simples) tenía más de un millar de entradas basadas en plantas que el autor había recopilado alrededor de la costa mediterránea. La noción de sanidad pública también se debe a los árabes que, visitaban las prisiones para detectar y evitar enfermedades contagiosas.

Al Farabi (872-951) en 1 Tenge 1993 billetes de Kazajstán. Polímata musulmanes y uno de los más grandes científicos y filósofos del mundo islámico en su tiempo. También fue un cosmólogo, lógico, músico, psicólogo y sociólogo.

Grandes médicos islámicos como Al-Razi, conocido en occidente por su nombre latino, Rhazes, nació en la ciudad persa de Rayi y en su juventud fue alquimista, después de lo cual se convirtió en erudito en distintas materias. Escribió cerca de doscientos libros, y aunque la mitad de su obra está centrada en la medicina, también se ocupó de temas teológicos, matemáticos y astronómicos. ¡Todo un personaje! Fue el primer médico Jefe del gran hospital de Bagdad. Se dice que para elegir el sitio de ubicación del hospital, primero colgó tiras de carne en distintos lugares de la ciudad, y, finalmente eligió aquel donde la carne era menos putrefacta.

La gran obra de al-Razi fue el AL-Hawi (El libro exhaustivo), una enciclopedia de veintitrés volúmenes de conocimientos médicos griegos, árabes, preislámicos, indios e incluso chinos.

El otro gran médico musulmán fue Ibn Sina, a quien conocemos mejor por su nombre latinizado, Avicena. Al igual que al-Razi, Avicena escribió doscientos libros, destacando la obra más famosa AL-Qanun (El canon) muy documentado e importante tratado.

Hasta aquí (aunque falta mucho), hemos hecho un recorrido por el pasado que, de vez en cuando es bueno recordar, y, en otra ocasión, continuaré contando hechos de civilizaciones y pueblos que nos precedieron y que posibilitaron que hoy nosotros, tengamos los conocimientos que de las cosas y, del mundo que nos rodea, tenemos.

emilio silvera

Ene

25

¡El pasado! ¿Qué haríamos sin él?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

Estatua de Aryabhata

En el año 499 d.C. el matemático hindú Aryabhata calculó pi como 3,1416 y la duración del año solar como 365,358 días. Por la misma época, concibió la idea de que la Tierra era una esfera que giraba sobre su propio eje y se desplazaba del Sol. Pensaba, además, que la sombra de la Tierra sobre la Luna era lo que causaba los eclipses. Dado que Copérnico no “descubriría” algunas de estas cosas hasta casi mil años después, resulta difícil no preguntarse si el revuelo provocado por la llamada “revolución copernicana” estaba realmente justificado.

En la Edad Media el pensamiento indio estaba muy por delante del europeo en varias áreas. En esta época, los monasterios budistas de la India tenían tantos recursos que actuaban como bancos e invertían sus excedentes financieros en empresas comerciales. Detalles como éste aclaran por qué los historiadores se refieren a la reunificación del norte de la India bajo los Guptas (c.320-550) como una era dorada.

Templo Budista

Esta dinastía, en conjunción con el reinado de Harsha Vardhana (606-647), abarca el período que hoy se considera la era clásica de la India. Además de los progresos realizados en matemáticas, esta época fue testigo del surgimiento de la literatura en sánscrito, de la aparición de formas de hinduismo nuevas y duraderas, entre ellas el vedanta, y del desarrollo de una espléndida arquitectura religiosa.

Más que la mayoría de los lenguajes, el sánscrito encarna una idea: es el lenguaje especial para gente que deben tener una clasificación también especial. Es una lengua de más de tres mil años de antigüedad. En un principio, fue la lengua del Punjab, pero luego se difundió al este.

Se puede discutir si los autores del Rig Veda fueron los arios procedentes de fuera de la India o indígenas de la región, pero lo que no se puede poner en duda es que poseían un idioma de gran riqueza y precisión, y una tradición poética cultivada.

El sánscrito es una de las aportaciones más grandes de la cultura que nos vamos a poder encontrar que se ha formado de alguna manera en un territorio indio europeo como lo es la india, ya que es considerado como la lengua más antigua de toda esta zona, pues según algunos historiadores y analistas de toda esta situación el mismo fue conformado o desarrollado hace más de 4000 años, algo para tener en cuenta por parte de todos nosotros, ya que según muchas personas gracias a esta gran cantidad de aportes que se fueron formando con él sanscrito se fue formando todo lo que conocemos en la actualidad en cada una de las diferentes lenguas y textos que se desarrollaron en lo que es actualmente.

Moderna estatua de Pāṇini vestido al estilo Imperio mogul (siglo XVII-XIX) en la Universidad de Benarés

La importancia de los gramáticos para la historia del sanscrito no tiene comparación en ninguna otra lengua del mundo. La preeminencia que alcanzó esta actividad se deriva de la necesidad de preservar intactos los textos sagrados de los Vedas: según la tradición, cada palabra del ritual tenía que pronunciarse de forma exacta. Así que da demostrado en algún momento del siglo IV a.C. cuando Panini compone su Gramática.

Nada sabemos sobre la vida de Panini, aparte de que nació en Satura, en el extremo noroeste de la India. Su Astadhyayi consta de cuatro mil aforismos que describen, con abundante detalle, la forma de sanscrito que utilizaban los brahmanes de la época. Su obra tuvo tanto éxito, que la forma del idioma que describió quedó establecida para siempre, después de lo cual vendría a ser conocida como samskrta (“perfecta”).

Según el Pancha tandra (hacia el 200 a. C.), Pāṇini fue matado por un león.

El texto, que en algunas recensiones aparece como 2.33, dice:

-

- “Un león le quitó la vida al querido gramático Pāṇini, un elefante aplastó a Yaimini, el creador de [la doctrina] mimamsa, Pingala fue matado por un cocodrilo: ¿qué les importan los logros académicos a los insensibles animales?”

A partir de los trabajos de Panini, el lenguaje en la India evolucionó de manera considerable y sus efectos se podría decir, fueron altamente positivos. El lenguaje estaba dividido en dos: sanscrito para el estudio y ritual, preservado para la casta de los brahmanes, y, el práctico, para la vida cotidiana.

Hay que decir que, tal distinción ya existía en la época de Buda y Mahavira y desde la época de Panini sólo la lengua vernácula evolucionó de forma normal. La brecha entre el sánscrito y el práctico se amplió con el paso de los siglos y, sin embargo, ello no tuvo consecuencias negativas para el primero que en la época de los Guptas era el lenguaje utilizado por la Administración.

Las lenguas modernas de la India: Bengalí, gujarati, y, maratí, solo empezaron a utilizarse 1.000 años después de C.

Después del siglo II a.C. empiezan a aparecer textos seculares: poesías, dramas y obras de naturaleza científica, técnica o filosófica. En este momento, todo hombre de letras debía saber de memoria el astadhyayi. Aprenderlo requería un largo proceso, pero demostraba la educación.

Kālidāsa fue un poeta y dramaturgo indio hinduista, que floreció aproximadamente en el siglo VI de nuestra era. Su poema más conocido es el llamado “Mensajero de las Nubes”. Los poemas de Kalidás sugieren que era un brahmám (sacerdote), aunque se cuentan historias que lo contradicen.

Entre los años 500 y 1.200 d. C., la literatura sánscrita vive su edad de oro, protagonista indiscutible de la cual es Kalidasa, el más famoso de los autores del período den la literatura kavya (secular), la literatura agama (religiosa) y los trabajos de los estudiosos (sastra).

Como ocurre con Panini, tampoco se sabe mucho sobre los orígenes de Kalidasa. Su nombre significa “esclavo de la diosa Kali”, lo que sugiere que pudo nacer al sur de la India, en lo que después se convirtió en Bengala, donde Kali, la esposa de Shiva, contaba con muchos seguidores.

Hay ciertas características de las obras de Kalidasa que hace pensar en que podía ser un brahmán de Ujjain o Mandasor, ya que muchos detalles delatan un profundo conocimiento del fértil valle del Narmada, en la región de Malwa. Como en el caso de Sófocles, sólo se conservan siete de los clásicos sánscritos de Kalidasa, poeta lírico y autor de epopeyas y obras de teatro.

Su trabajo más conocido, como dije antes, es el poema Meghaduta (Mensajero de las nubes), sin embargo, la obra más evocadora de Kalidasa es el drama Shakuntala

La superioridad y brillantez de la literatura india de este período quedan confirmadas por el hecho de que sus ideas y prácticas se difundieron por todo el sureste asiático. Es posible encontrar Budas de estilo gupta de Malaya, Java y Borneo. Se cree que las inscripciones en sánscrito, que aparecen en Indochina desde el siglo III y IV, constituyen un indicio de los comienzos de la alfabetización en esta región y “casi todos los estilos de escrituras preislámicos del sureste asiático son derivados del gupta Grahmi”.

Bajo la dinastía de los guptas el templohindú se desarrolló hasta convertirse en la forma arquitectónica clásica de la India. Es difícil exagerar la importancia del templo hindú. El mundo tienen una gran deuda con el arte de la India, algo especialmente cierto en el caso de China, Corea, el Tibet. Camboya y Japón.

Es evidente que la iconografía de los templos indios se origina en un conjunto de supuestos diferentes de los des arte cristiano, pero constituye un sistema no menos cerrado e interconectado. En general, las imágenes hindúes son bastante más arcaicas que las cristianas y en mucho casos más antiguas que el arte griego. Los mitos de los grandes dioses (Vishnú y Shiva) representados en los grabados se repiten cada palpa, esto es, cada cuatro mil trescientos veinte millones de años.

Sustentador del universo, gobernante de sattva ( ‘existencia, realidad’), se reclina sobre Ananta S’esha, la serpiente de muchas cabezas, y de su ombligo …

Habitualmente, los dioses están acompañados de vehículos o se los asocia a ellos: Vishnú a una serpiente o culebra cósmica (símbolo de las aguas primigenias de la creación), Brama a un ganso, Indra a un elefante, Shiva a un tono, y cada uno tiene un significado espiritual, como Airavata, el ancestro celestial de todos los elefantes que lleva a Indra, el rey de los dioses, así que está enclavado como perteneciente a la tierra de los reyes.

La cultura hindú es fascinante y leer en profundidad su historia nos puede dar el conocimiento de gran parte del comportamiento de la Humanidad. Como otros tantos lugares y culturas, fue invadida por el Islam que nunca consiguió erradicar las costumbres y cultura de los nativos.

Los templos hindúes de la India constituyen una de esas espléndidas obras que nunca se han abierto camino en la mente de Occidente para ser consideradas equivalentes intelectuales y artísticos de, digamos, al arquitectura clásica Griega. ¡Un gran error!

Como dije antes, otra innovación hundú fue la invención o creación de los numerales indios. Ello fue obra en primera instancia del famoso matemático indio Aryabhata, que igualmente mencione antes en alguna parte de este trabajo en el apartado referido a la India.

En el año 499, Aryabhata escribió un pequeño volumen, Aryabhatuya, de 123 versos métricos, que se ocupaban de astronomía y (una tercera parte) de ganitapada o matemáticas. En la segunda mitad de esta obra, en la que habla del tiempo y la trigonometría esférica, Aryabhata utiliza una frase, en la que se refiere a los números empleados en el cálculo, “cada lugar es diez veces el lugar precedente”. El valor posicional había sido un componente esencial de la numeración babilónica, pero los babilonios no empleaban un sistema decimal.

La numeración había empezado en India con simples trazos verticales dispuestos en grupos, un sistema repetitivo que se mantuvo aunque después se crearon nuevos símbolos para el cuatro, diez, veinte y el cien. Esta escritura kharosti dio paso a los denominados caracteres brahmi, un sistema similar al jonio griego:

Desde este punto se necesitaban dos pasos adicionales para llegar al sistema que empleamos ahora. El primero era comprender que un sistema posicional sólo requiere nueve cifras (y que, por tanto, podemos deshacernos de todos los demás, de la I en adelante en el gráfico o figura anterior). No hay certeza sobre cuando se dio este paso por primera vez, pero el consenso entre los historiadores de las matemáticas es que se produjo en la India, y que quizá se desarrolló a lo largo de la frontera entre la India y Persia, donde el recuerdo del sistema posicional puede haber incitado a su uso en al alternativa brahmi, o en la frontera con China, donde existía un sistema de varas.

Esto también puede haber sugerido la reducción de los numerales a nueve. La referencia más antigua a los nueve numerales indios la encontramos en los escritos de un obispo sirio llamado Severo Sebokt que, molesto con los griegos (cerrados a otros saberes en países distintos a Grecia), trató de recordarles que, también en otros lugares, y otras culturas, tenían conocimientos dignos de atención y, apelaba a los indios y los descubrimientos que éstos habían realizado en astronomía y, en particular, “su valioso método de calcular, que supera cualquier descripción. Sus cálculos de realizaban mediante nueve signos (nueve no diez) La primera aparición indudable del cero en la India es una inscripción del año 876, más de dos siglos después de la primera mención del uso de los otros nueve numerales.

Algunos supieron “ver” que el concepto de “nada” de “vacío” era algo inexistente y, a la vez, muy poderoso. Lo que entendemos por nada… No existe, siempre hay aunque sólo sean pensamientos. La Nada es esa palabra que hemos encontrado para significar la falta de algo, la ausencia… ¡de tántas cosas!

Todavía no sabemos con certeza dónde surgió por primera vez el cero, y el concepto de nada, de vacío, a la que, además de los hindúes también llegaron los mayas de manera independiente. Algunos sitúan la aparición del cero en China. No obstante, nadie discute la influencia india, y todo aparece indicar que fueron ellos los primeros que emplearon a la vez los tres nuevos elementos en que se funda nuestro actual Sistema numérico:

- una base decimal,

- una notación posicionad y cifras para diez, y

- sólo diez, numerales. Y esto ya establecido en 876.

En algún momento se dio por hecho que el cero provenía originalmente de la letra griega omicrón, la inicial de la palabra ouden, que significa “vacío”. Sin embargo, está más allá en el pasado.

emilio silvera

Oct

27

Rumores del pasado

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

Faraday dando una charla sobre sus trabajos y explicándo al público lo que era la luz y la electricidad

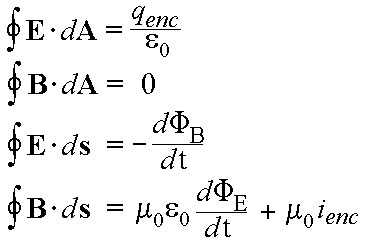

En su juventud, Michael Faraday tuvo unos humildes comienzos como repartidor de periódicos y aprendiz de encuadernador. Sin embargo, su afición al experimento y la investigación le llevó a descubrir algunos de los secretos más guardados de la Naturaleza. De hecho, el concepto de “Campo” que tanto hoy manejan los físicos, es debido a él. Gracias a sus trabajos y los resultados obtenidos en sus miles de experimentos, pudo Maxwell (un gran físico y matemático), crear su teoría de la luz y el electromagnetismo mediante sus famosas ecuaciones vectoriales.

James Clark Maxwell

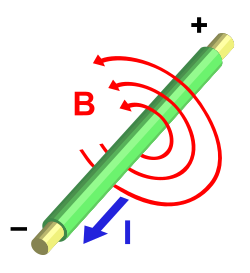

El trabajo más importante de Maxwell se efectuó entre 1864 y 1873, cuando dio forma matemática a las especulaciones de Faraday respecto a las líneas de fuerza magnéticas. Al hacerlo, Maxwell, pudo conseguir unas cuantas ecuaciones simples que expresaban todos los fenómenos variados de electricidad y magnetismo y las unió de un modo indisoluble. Su teoría demostraba que la electricidad y el magnetismo no podían existir aisladamente, donde esta una allí estaba el otro, por tanto, se hace referencia a su obra, generalmente, como la teoría del electromagnetismo.

La “profesionalización” e “institución” de la ciencia, entendiendo por tal que la práctica de la investigación científica se convirtiese en una profesión cada vez más abierta a personas sin medios económicos propios, que se ganaban la vida a través de la ciencia y que llegasen a atraer la atención de gobiernos e industrias, tuvo su explosión a lo largo de 1.800, y muy especialmente gracias al desarrollo de dos disciplinas, la química orgánica y el electromagnetismo. Estas disciplinas, junto a las matemáticas, la biología y las ciencias naturales (sin las cuales sería una necedad pretender que se entiende la naturaleza, pero con menos repercusiones socio-económicas), experimentaron un gran desarrollo entonces, tanto en nuevas ideas como en el número de científicos importantes: Faraday, Maxwell, Lyell, Darwin y Pasteur, son un ejemplo. Sin olvidar a otros como Mendel, Helmholtz, Koch, Virchow, Lister o Kelvin, o la matemática de Cauchy, de Gauss, Galois, Fourier, Lobachevski, Riemann, Klein, Cantor, Russell, Hilbert o Poincaré. Pero vamos a pararnos un momento en Faraday y Maxwell.

Las ecuaciones de Maxwell, por dar una simple explicación de lo que significan, hace posible que tengamos una información fidedigna de cómo se transmite la información para la televisión, Internet y la telefonía en general, cuánto tarda en llegarnos la luz de las estrellas, cuál es la base del funcionamiento de las neuronas o como funciona cualquier central de electricidad, aparte de otros miles de fenómenos que podemos estar experimentando en nuestras vidas cotidianas que están relacionados con la luz, la electricidad y el magnetismo. Y, todo ello, se explica con esas cuatro “sencillas ecuaciones”.

Para la electricidad, magnetismo y óptica, fenómenos conocidos desde la antigüedad, no hubo mejor época que el siglo XIX. El núcleo principal de los avances que se produjeron en esa rama de la física (de los que tanto se benefició la sociedad -comunicaciones telegráficas, iluminación, tranvías y metros, etc.-) se encuentra en que, frente a lo que se suponía con anterioridad, se descubrió que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos separados.

Estatua de Hans Christian Ørsted en Ørstedsparken, Copenhague, Dinamarca. Hans Christian Orsted físico y químico danés, que descubrió en 1819 que la aguja imantada de una brújula se desviaba cuando se encontraba próxima a un cable conductor por el cual fluía una corriente eléctrica. Esta desviación implica la existencia de un campo magnético en la región vecina al conductor. Asi se demostraba la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor por el que fluye una corriente eléctrica, este descubrimiento fue crucial ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo.

Así que, el punto de partida para llegar a este resultado crucial fue el descubrimiento realizado en 1.820 por el danés Hans Christian Oersted (1777 – 1851) de que la electricidad produce efectos magnéticos: observó que una corriente eléctrica desvía una aguja imanada. La noticia del hallazgo del profesor danés se difundió rápidamente, y en París André-Marie Ampère (1775 – 1836) demostró experimentalmente que dos hilos paralelos por los que circulan corrientes eléctricas de igual sentido, se atraen, repeliéndose en el caso de que los sentidos sean opuestos.

La expresión diferencial

∇×H ≡ J (“Ley de Ampère“)

conocida como “Ley de Ampère“, muestra la relación que existe entre el campo H y la fuente J cuando las corrientes y los campos no cambian el tiempo, pero falla cuando los fenómenos no son estacionarios. La contribución de Maxwell se resume en haber agregado a J, el sumando ∂D/∂t correspondiente a la corriente de desplazamiento en los fenómenos no estacionarios, algo que nadie había medido y que no resultaba intuitivo. La falta de ese término deja fuera los casos dinámicos, muchos casos tan importantes como por ejemplo las Ondas Electromagnéticas !

Con esta formulación, Ampère avanzaba la expresión matemática que representaba aquellas fuerzas. Su propósito era dar una teoría de la electricidad sin más que introducir esa fuerza (para él “a distancia”).

Pero el mundo de la electricidad y el magnetismo resultó ser demasiado complejo como para que se pudiera simplificar en un gráfico sencillo, como se encargó de demostrar uno de los grandes nombres de la historia de la ciencia: Michael Faraday (1791 – 1867), un aprendiz de encuadernador que ascendió de ayudante de Humphry Davy (1778 – 1829) en la Royal Intitution londinense.

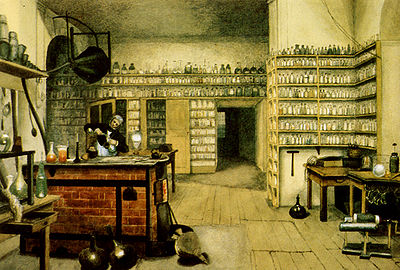

En este humilde rinconcillo trabajaba Faraday

En 1.821, poco después de saber de los trabajos de Oersted, Faraday, que también dejó su impronta en la química, demostró que un hilo por el que pasaba una corriente eléctrica podía girar de manera continua alrededor de un imán, con lo que vio que era posible obtener efectos mecánicos (movimiento) de una corriente que interacciona con un imán. Sin pretenderlo, había sentado el principio del motor eléctrico, cuyo primer prototipo sería construido en 1.831 por el físico estadounidense Joseph Henry (1797 – 1878).

Lo que le interesaba a Faraday no eran necesariamente las aplicaciones prácticas, sino principalmente los principios que gobiernan el comportamiento de la naturaleza, y en particular las relaciones mutuas entre fuerzas, de entrada, diferentes. En este sentido, dio otro paso importante al descubrir, en 1.831, la inducción electromagnética, un fenómeno que liga en general los movimientos mecánicos y el magnetismo con la producción de corriente eléctrica.

Este fenómeno, que llevaría a la dinamo, representaba el efecto recíproco al descubierto por Oersted; ahora el magnetismo producía electricidad , lo que reforzó la idea de que un lugar de hablar de electricidad y magnetismo como entes separados, sería más preciso referirse al electromagnetismo.

La intuición natural y la habilidad experimental de Faraday hicieron avanzar enormemente el estudio de todos los fenómenos electromagnéticos. De él es, precisamente, el concepto de campo que tanto juego ha dado a la física.

Sin embargo, para desarrollar una teoría consistente del electromagnetismo se necesitaba un científico distinto: Faraday era hábil experimentador con enorme intuición, pero no sabía expresar matemáticamente lo que descubría, y se limitaba a contarlo. No hubo que esperar mucho, ni salir de Gran Bretaña para que un científico adecuado, un escocés de nombre James Clerk Maxwell (1831 – 1879), hiciera acto de presencia.

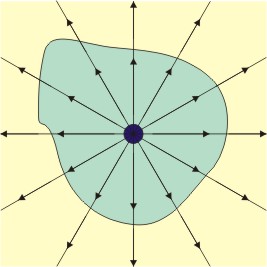

Las ecuaciones de Maxwell cumplieron 150 años el pasado día 14 abril 2014. Publicado por Augusto en Divulgación, Historia de la Física. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones (originalmente 20 ecuaciones) que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, y unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto: El Campo Electromagnético.

Las cuatro ecuaciones de Maxwell describen todos los fenómenos electromagnéticos, aquí se muestra la inducción magnética por medio de una corriente eléctrica en la figura situada en primer lugar. En la segunda se quiere escenificar el Flujo eléctrico de una carga puntualen una superficie cerrada. En la tercera imagen, quedan escenificadas las líneas de campo magnético que comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existe un monopolo magnético.

Maxwell desarrolló las matemáticas para expresar una teoría del magnetismo-electricidad (o al revés) que sentó las bases físicas de aquel fenómeno y contestaba a todas las preguntas de los dos aspectos de aquella misma cosa, el electromagnetismo. En sus ecuaciones vectoriales estaban todos los experimentos de Faraday, que le escribió una carta pidiéndole que le explicara, con palabras sencillas, aquellos números y letras que no podía entender.

Pero además, Maxwell también contribuyó a la física estadística y fue el primer director del Laboratorio Cavendish, unido de manera indisoluble a la física de los siglos XIX y XX (y también al de biología molecular) con sede en Cambridge.

Su conjunto de ecuaciones de, o en, derivadas parciales rigen el comportamiento de un medio (el campo electromagnético) que él supuso “transportaba” las fuerzas eléctricas y magnéticas; ecuaciones que hoy se denominan “de Maxwell”. Con su teoría de campo electromagnético, o electrodinámica, Maxwell logró, además, unir electricidad, magnetismo y óptica. Las dos primeras, como manifestaciones de un mismo substrato físico, electromagnético, que se comporta como una onda, y la luz, que es ella misma, una onda electromagnética, lo que, en su tiempo, resultó sorprendente.

Más de ciento treinta años después, todavía se podía o se puede apreciar la excitación que sintió Maxwell cuando escribió en el artículo Sobre las líneas físicas de la fuerza, 1861 – 62, en el que presentó esta idea: “Difícilmente podemos evitar la inferencia de que la luz consiste de ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos.”

Todo aquello fue posible gracias a las bases sentadas por otros y a los trabajos de Faraday como experimentador infatigable, que publicaba sus resultados en artículos y los divulgaba en conferencias en la sede de la Royal Institution londinense. Todos estos artículos y conferencias fueron finalmente publicados en el libro que llamaron Philosophical transactions de la Royal Society, y Experimental researches in chemistry and physics (Richard Taylor y William Francis, Londres, 1859; dos grandes científicos unidos por la historia de la ciencia que nos abrieron puertas cerradas que nos dejaron entrar al futuro).

Claro que, si miramos hacia atrás en el tiempo, ¿cuántas historias como ésta podemos encontrar? Para cualquiera de las cosas que ahora sabemos, casi siempre, ha sido necesario aunar los pensamientos dispersos de muchos que, aunados en un sólo y completo pensamiento, ha podido formar la teoría final que nos explicaron el funcionamiento de la Naturaleza. Así ha ocurrido siempre y seguirá pasando. Einstein se tuvo que vales de ideas dispersas de Mach, Maxwell, Riemann, Lorentz y algunos otros para poder formular su bella Teoría de la Relatividad.

Faraday fue el prototipo de expèrimentador de los fenómenos físicos

A finales del siglo XIX, poca gente sabía con exactitud a qué se dedicaban los “físicos”. El término mismo era relativamente nuevo. En Cambridge, la física se enseñaba como del grado de matemáticas. En este sistema no había espacio la investigación: se consideraba que la física era una rama de las matemáticas y lo que se le enseñaba a los estudiantes era como resolver problemas.

En la década de 1.870, la competencia económica que mantenían Alemania, Francia, Estados Unidos, y Gran Bretaña se intensificó. Las Universidades se ampliaron y se construyó un Laboratorio de física experimental en Berlín.

Cambridge sufrió una reorganización. William Cavendish, el séptimo duque de Devonshire, un terrateniente y un industrial, cuyo antepasado Henry Cavendish había sido una temprana autoridad en teoría de la gravitación, accedió a financiar un Laboratorio si la Universidad prometía fundar una cátedra de física experimental. Cuando el laboratorio abrió, el duque recibió una carta en la que se le informaba (en un elegante latín) que el Laboratorio llevaría su .

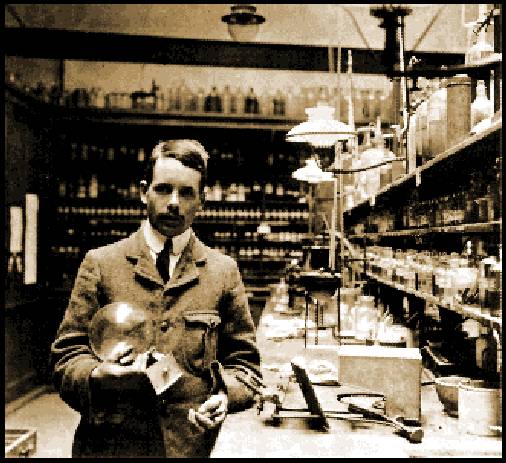

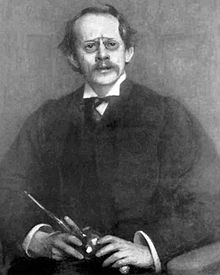

Primer profesor J. J. Thomson director del laboratorio

Tras intentar conseguir sin éxito atraer primero a William Thomson, más tarde a lord Kelvin (quien otras cosas, concibió la idea del cero absoluto y contribuyó a la segunda ley de la termodinámica) y después a Hermann von Helmohltz, de Alemania (entre cuyas decenas de ideas y descubrimientos destaca una noción pionera del cuanto), finalmente se ofreció la dirección del centro a James Clerk Maxwell, un escocés graduado en Cambridge. Este fue un hecho fortuito, pero Maxwell terminaría convirtiéndose en lo que por lo general se considera el físico más destacado entre Newton y Einstein. Su principal aportación fue, por encima de todo, las ecuaciones matemáticas que permiten entender perfectamente la electricidad y el magnetismo. Estas explicaban la naturaleza de la luz, pero también condujeron al físico alemán Heinrich Hertz a identificar en 1.887, en Karlsruhe, las ondas electromagnéticas que hoy conocemos ondas de radio.

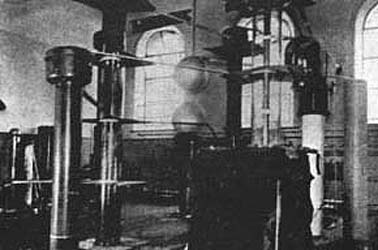

En el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, Cockcroft y Walton construyeron este acelerador de 500 kilovolts en 1932. Si lo comparamos con el LHC del CERN nos podemos dar de cómo la Ciencia ha ido avanzando en relativamente tan poco tiempo y, desde entonces hemos alcanzado un nivel que nos permite trabajar con 14 TeV, una energía de todo punto imposible e impensable en aquellos primeros tiempos.

Maxwell también creó un programa de investigación en Cavendish con el propósito de idear un estándar preciso de medición eléctrica, en particular la unidad de resistencia eléctrica, el ohmio. Esta era una cuestión de importancia internacional debido a la enorme expansión que había experimentado la telegrafía en la década de 1.850 y 1.860, y la iniciativa de Maxwell no solo puso a Gran Bretaña a la vanguardia de este campo, sino que también consolidó la reputación del Laboratorio Cavendish como un centro en el que se trataban problemas prácticos y se ideaban nuevos instrumentos.

Tubo de vacío usado por JJ Thomson en uno de los experimentos realizados para el electrón. Expuesto en el museo del laboratorio Cavendish. Aquellos físicos primeros que abrieron el camino a lo que más tarde sería la física moderna, tuvieron un gran mérito al poder avanzar hacia el conocimientos de las cosas, de la Naturaleza, con pocas herramientas y mucha imaginación.

A este hecho es posible atribuir del crucial papel que el laboratorio iba a desempeñar en la edad dorada de la Física, entre 1.897 y 1.933. Los científicos de Cavendish, se decía, tenían “sus cerebros en la punta de los dedos.”

Maxwell murió en 1.879 y le sucedió lord Rayleigh, quien continuó su labor, pero se retiró después de cinco años y, de manera inesperada, la dirección pasó a un joven de veintiocho años, Joseph John Thomson, que a pesar de su juventud ya se había labrado una reputación en Cambridge como un estupendo físico-matemático. Conocido universalmente como J.J., puede decirse que Thomson fue quien dio comienzo a la segunda revolución científica que creó el mundo que conocemos.

Ernest Rutherford otro experimentador

Se dedicó al estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfaa (α), beta (β) y gamma (γ). Halló que la radiactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le valió ganar el Premio Nobel de Química de 1908. Se le debe un modelo atómico con el que probó la existencia de núcleol en los átomos, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Consiguió la primera transmutación artificial con la colaboración de su discípulo Frederick Soddy.

Henry Cavendish en su Laboratorio

La primera revolución científica comenzó con los descubrimientos de Copérnico, divulgados en 1.543, y los de Isaac Newton en 1.687 con su Gravedad y su obra de incomparable valor Principia Matemática, a todo esto siguió los nuevos hallazgos en la Física, la biología y la psicología.

Pero fue la Física la que abrió el camino. Disciplina en permanente cambio, debido principalmente a la de entender el átomo (esa sustancia elemental, invisible, indivisible que Demócrito expuso en la Grecia antigua).

John Dalton

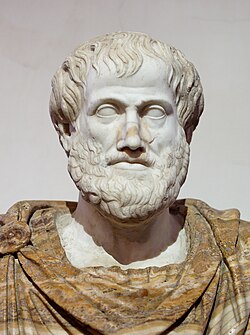

En estos primeras décadas del siglo XIX, químicos como John Dalton se habían visto forzados a aceptar la teoría de los átomos como las unidades mínimas de los elementos, con miras a explicar lo que ocurría en las reacciones químicas (por ejemplo, el hecho de que dos líquidos incoloros produjeran, al mezclarse, un precipitado blanco). De similar, fueron estas propiedades químicas y el hecho de que variaran de forma sistemática, combinada con sus pesos atómicos, lo que sugirió al ruso Dimitri Mendeleyev la organización de la Tabla Periódica de los elementos, que concibió jugando, con “paciencia química”, con sesenta y tres cartas en su finca de Tver, a unos trescientos kilómetros de Moscú.

Pero además, la Tabla Periódica, a la que se ha llamado “el alfabeto del Universo” (el lenguaje del Universo), insinuaba que existían todavía elementos por .

Dimitri Mendeléiev en 1897

La tabla de Mendeleyev encajaba a la perfección con los hallazgos de la Física de partículas, con lo que vinculaba física y química de racional: era el primer paso hacia la unificación de las ciencias que caracterizaría el siglo XX.

En Cavendish, en 1.873, Maxwell refinaría la idea de átomo al introducir la idea de campo electromagnético (idea que tomó prestada de Faraday), y sostuvo que éste campo “impregnaba el vacío” y la energía eléctrica y magnética se propagaba a través de él a la velocidad de la luz. Sin embargo, Maxwell aún pensaba en el átomo como algo sólido y duro y que, básicamente, obedecían a las leyes de la mecánica.

El problema estaba en el hecho de que, los átomos, si existían, eran demasiado pequeños ser observados con la tecnología entonces disponible.

Esa situación empezaría a cambiar con Max Planck, el físico alemán que, como de su investigación de doctorado, había estudiado los conductores de calor y la segunda ley termodinámica, establecida originalmente por Rudolf Clausius, un físico alemán nacido en Polonia, aunque lord Kelvin también había hecho algún aporte.

El joven Max Planck

Clausius había presentado su ley por primera vez en 1.850, y esta estipulaba algo que cualquiera podía observar, a saber, que cuando se realiza un la energía se disipaba convertida en calor y que ese calor no puede reorganizarse en una forma útil. Esta idea, que por lo demás parecería una anotación de sentido común, tenía consecuencias importantísimas.

Dado que el calor (energía) no podía recuperarse, reorganizarse y reutilizarse, el Universo estaba dirigiéndose gradualmente un desorden completo:

cántaro roto…

Una casa que se desmorona nunca se reconstruye así misma, una botella rota nunca se recompone por decisión propia. La palabra que Clausius empleó designar este fenómeno o desorden irreversible y creciente fue “entropía”: su conclusión era que, llegado el , el Universo moriría.

En su doctorado, Planck advirtió la relevancia de esta idea. La segunda ley de la termodinámica evidenciaba que el tiempo era en verdad una fundamental del Universo, de la física. Sea lo que sea, el tiempo es un componente básico del mundo que nos rodea y se relaciona con la materia de formas que todavía no entendemos.

La noción de tiempo implica que el Universo solo funciona en un sentido, hacia delante, nunca se está quieto ni funciona hacia atrás, la entropía lo impide, su discurrir no tiene marcha atrás. ¿No será nuestro discurrir lo que siempre marcha hacia delante, y, lo que tenemos por tiempo se limita a estar ahí?