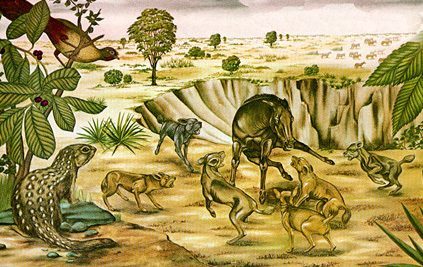

Los insectos y pequeños mamíferos pudieron escapar de la catástrofe.

Los insectos le ganaron la batalla al meteorito que mató a los dinosaurios. La vida en el hemisferio Sur se recuperó dos veces más rápido que en el Norte tras el impacto.

IMPRESIÓN NO PERMITIDA - TEXTO SUJETO A DERECHOS DE AUTOR

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Tierra y su energía ~

Clasificado en La Tierra y su energía ~

Comments (1)

Comments (1)

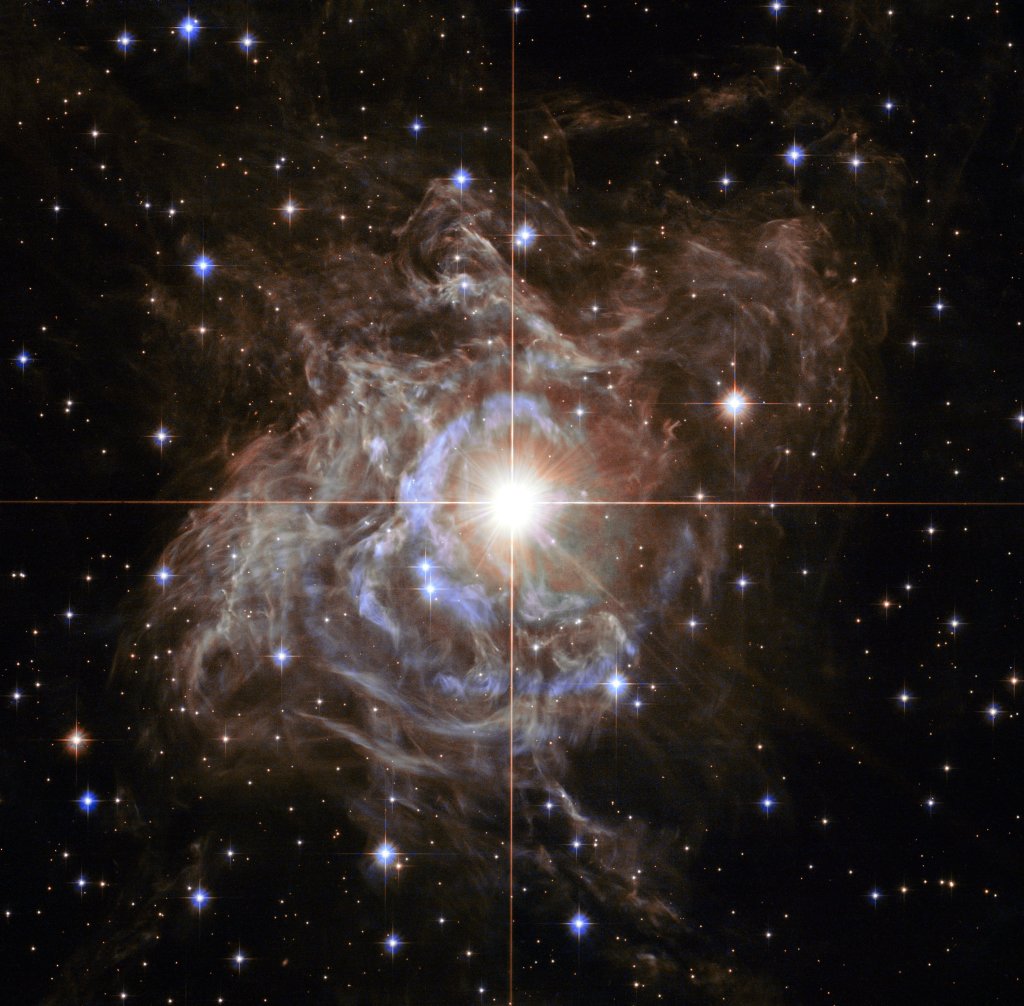

En esta inmensa, colorida y hermosa Nebulosa se crean nuevas estrellas que, llenas de energía emiten radiaciones ultravioletas que ionizan toda la región que las circundan y hace que la Nebulosa resplandezca como una inconmensurable isla de luces y colores que nos desata la imaginación sabiendo que nuevas estrellas y mundos surgen de todo ese conglomerado de gas y polvo que interacciona con las fuerzas de la Naturaleza presentes en todas partes.

La Nebulosa Cabeza de Caballo en el conjunto de Orión

El Complejo molecular de la nube de Orión, o simplemente el Complejo de Orión, es un gran grupo de nebulosas brillantes, nubes oscuras y estrellas jóvenes en la constelación de Orión. La nube está a 1500 a 1600 años luz de distancia, y con diámetro de cientos de años luz.

Todo el Universo es energía, nada permanece estático, todo cambia

El universo entero es energía. En sus formas diferentes la energía cambia continuamente y lo mismo hace que brillen las estrellas del cielo, que los planetas giren, que los estables átomos formen moléculas y materia, que las plantas crezcan o que las civilizaciones evolucionen.

El Sol es la fuente de luz y calor que hace posible que la vida prospere en el planeta, las plantas realicen la fotosíntesis y nos proporcionen el oxígeno que respiramos, que nuestros cuerpos reciban su energía y la vitamina D que necesitan, y, muchas más necesidades quedan cumplidas para que la Tierra y los diversos eco-sistemas regulen en forma adecuada lo ncesario para que todo transcurra a la perfección

En definitiva, la estrella que llamamos Sol es la encargada de alimentar la vida en este planeta y dar luz a las plantas que, a su vez, oxigenan la atmósfera y permiten a los seres vivos respirar. La estrella más importante del Sistema Solar hace posible la vida humana en la Tierra.

La ciencia del siglo XIX reconoció la universalidad de la energía y supo ver que la Humanidad sin energía que hiciera el trabajo más duro, no evolucionarían en el bienestar social y el saber. De todas maneras, aún hoy día, a comienzos del siglo XXI, no tenemos un conocimiento unificado de todos los ámbitos y disciplinas, que relacionados de una u otra manera con la energía, nos presente una visión global y completa de este problema. Los estudios energéticos modernos se presentan fragmentados, divididos en disciplinas, y los científicos que trabajan en cada una de ellas están muy ocupados para leer el resultado obtenido en los otros estudios.

Los geólogos, por ejemplo, al tratar de entender las grandes fuerzas que transforman la superficie del planeta por el movimiento de las placas tectónicas, rara vez están al día de los descubrimientos en las otras ramas de la energética moderna, donde se estudia desde el esfuerzo de un corredor de élite hasta el vuelo de un colibrí.

Los ingenieros se preocupan por las plantas generadoras de electricidad y piensan poco en las constantes fundamentales de la energía o en los cambios que determinaron la evolución de las sociedades antes de la llegada de la civilización de los combustibles fósiles.

Energía es todo, desde el Sol hasta un embarazo; desde el pan que comemos hasta un microchip. Sin embargo, es difícil que un técnico pueda pensar en ello cuando está centrado en resolver el problema del momento.

También aquí está presente la energía

La progresión lógica se realiza siguiendo una secuencia progresiva desde los flujos de energía planetarios a la vida de las plantas y los animales, siguiendo con la energía humana, la energía en el desarrollo de las sociedades preindustriales y modernas, y concluyendo con el transporte y los flujos de información, que son las dos características más importantes de la civilización de los combustibles fósiles.

Los que han leído algunos de mis trabajos saben que aquí podrán encontrarse con datos y materias diversas, y aunque el tema central, como he reseñado por título, es la evolución por la energía, también podrán leer sobre la entropía, las fuerzas de la naturaleza, el átomo, o incluso, del Sol, los vientos, radiación solar o cualquier dato que, en realidad, pueda estar conectado con el concepto de energía.

El conocimiento, las peculiaridades y las complejidades de las diferentes formas de energías, así como su almacenamiento y transformación, requiere que cuantifiquemos esas cualidades y procesos. Para ello debemos introducir cierto número de conceptos científicos y medidas, así como sus unidades correspondientes.

Al hablar sobre energía nos encontramos con el problema de que el uso en el habla común de muchos términos científicos está equivocado. Como dice Henk Tennekes:

“hemos creado una terrible confusión con los conceptos físicos simples en la vida ordinaria”. Pocos de esos malentendidos son tan generales y molestos como los relacionados con los términos energía, potencia y fuerza.”

Definimos fuerza como la intensidad con la que intentamos desplazar – empujar, tirar, levantar, golpear… – un objeto. Podemos ejercer una fuerza enorme sobre la roca que sobresale en una montaña incluso si ésta permanece inmóvil. Sin embargo, sólo realizamos trabajo cuando el objeto que empujamos se mueve en la dirección de la fuerza aplicada. De hecho, se define el trabajo realizado como el producto de la fuerza aplicada por la distancia recorrida. La energía, como se define en los libros de texto, es “la capacidad de hacer trabajo”, y así, ésta se medirá con las mismas unidades que el trabajo.

Si medimos la fuerza en unidades denominadas newton (N), llamada así en honor de Isaac Newton, y la distancia en metros (m), el trabajo se mide en la malsonante unidad de newton-metro. Para simplificar, los científicos llaman al newton-metro julio (J), en honor de James Prescot Joule (1.818 – 1.889), quien publicó el primer cálculo preciso de la equivalencia entre trabajo y energía. El julio es la unidad estándar de trabajo y energía.

También aquí está presente la energía

La potencia es simplemente la tasa de trabajo, es decir, un flujo de energía por unidad de tiempo. A un julio por segundo lo llamamos vatio (W) en honor de James Watt (1.736 – 1.819), inventor de la máquina de vapor mejorada y el hombre que estableció la primera unidad de potencia, que no fue el vatio sino el caballo de vapor (CV), una unidad aproximadamente igual a 750 W.

Seguimos con algunas tablas para documentarnos:

| Almacenamiento de energía | |

| Energía de | Magnitud |

| Reservas mundiales de carbón | 200.000 EJ |

| Reservas mundiales de masa vegetal | 10.000 EJ |

| Calor latente de un tormenta | 5 PJ |

| Carga de carbón de un camión de 100 t | 2 TJ |

| Barril de petróleo crudo | 6 GJ |

| Botella de vino de mesa blanco | 3 MJ |

| Garbanzo pequeño | 5 KJ |

| Mosca en la mesa de la cocina | 9 mJ |

| Gota de agua de 2 mm en una hoja de árbol | 4 μJ |

| Flujos de energía | |

| Energía de | Magnitud |

| Radiación solar | 5.500.000 EJ |

| Fotosíntesis mundial neta | 2.000 EJ |

| Producción mundial de combustibles fósiles | 300 EJ |

| Huracán típico en el Caribe | 38 EJ |

| La mayor explosión de bomba H en 1.961 | 240 PJ |

| Calor latente de un tormenta | 5 PJ |

| Bomba de Hiroshima en 1.945 | 84 TJ |

| Metabolismo basal de un caballo grande | 100 MJ |

| Ingesta diaria de un adulto | 10 MJ |

| Pulsación de una tecla del ordenador | 20 mJ |

| Salto de una pulga | 100 nJ |

Erupciones solares

Para avanzar un poco más tenemos que pasar de empujar y tirar (lo que llamamos energía mecánica o energía cinética) a calentar (energía térmica). Definimos una unidad llamada caloría como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua desde 14’5 a 15’5 ºC. Usando esta unidad podemos comparar energías térmicas, pero una vez más, esta unidad no nos permite comparar todas las clases diferentes de energías.

Si nos preguntamos ¿qué es la energía?, esta pregunta no es fácil de contestar. Incluso uno de los más grandes físicos modernos resulta de poca ayuda: “es importante darse cuenta de que en física, en realidad, no se sabe muy bien qué es la energía. No tenemos una idea de por qué la energía está formada por pequeños pulsos de una cantidad definida”, decía Richard Feynman en su libro Lectures on Physics.

David Rose, para definir la energía, decía: “es un concepto abstracto inventado por los físicos en el siglo XIX para describir cuantitativamente una amplia variedad de fenómenos naturales”.

Definir la energía no ha sido nunca cosa fácil, dado que está presente en todo lo que podamos mirar desde una piedra que yace en las finas arenas del fondo de un río, la montaña que majestuosa nos mira desde su altanera e imponente figura, la simple visión de un hermoso árbol, y, sobre todo, energía para mí… ¡son las estrellas del espacio interestelar! que crean el material del que se forjan los mundos y surje la vida, la más elevada forma del energía que está presente en nuestro Universo.

El conocimiento moderno de la energía incluye un número de descubrimientos fundamentales: la masa y la energía son equivalente; los diferentes tipos de energía están relacionados por muchas transformaciones; durante esas transformaciones, la energía no se destruye (primer principio de la termodinámica) y esta conservación de la energía está inexorablemente acompañada por una pérdida de utilidad (segundo principio de la termodinámica).

El primer descubrimiento, descrito en una carta de Einstein a un amigo suyo como una “idea atrevida, divertida y atractiva”, se resume en su ecuación m = E/c2, que en su versión más famosa se escribe como E = mc2; la ecuación más conocida de la física.

El segundo descubrimiento se demuestra continuamente en miles de trasformaciones energéticas que se producen en el universo. La energía gravitatoria mantiene las galaxias en movimiento, a la Tierra girando alrededor del Sol y confinada la atmósfera que hace nuestro planeta habitable. La transformación de la energía nuclear en el interior del Sol produce el continuo flujo de energía electromagnética, llamada radiación solar. Una pequeña parte de esa energía llega al planeta Tierra que, a su vez, libera energía geotérmica. El calor producido en ambos procesos pone en movimiento la atmósfera, los océanos y las gigantescas placas tectónicas terrestres.

Una pequeña parte de la energía radiante del Sol se transforma, a través de la fotosíntesis, en reservas de energía química, que son utilizadas por muchas clases de bacterias y plantas. Los seres heterótrofos (organismos que van desde las bacterias, los protozoos y los hongos hasta los mamíferos), ingieren y reorganizan vegetales de las plantas en nuevos enlaces químicos y los utilizan para crear energía mecánica (cinética).

Piscina de energía geotérmica en el Parque Nacional Yellowstone en Wyoming EE.UU.

¿Qué decir de la atmósfera de la Tierra?

La atmósfera terrestre (troposfera y estratosfera) es tan delgada que, dibujando el planeta con un diámetro de 10 cm, tendría un espesor de unos 0’4 milímetros, equivalente al grosor de una línea de lápiz. Sin embargo, esta delgada capa gaseosa posee una importancia crítica para mantener el balance energético de la Tierra.

El planeta es adecuado para el desarrollo de la vida debido a que su atmósfera el llamativamente diferente de la de sus vecinos más próximos. La atmósfera de Venus está compuesta en un 96 por ciento de CO2, con un 3’5 por ciento de nitrógeno y trazas de gases nobles. La atmósfera de Marte contiene un 95’3 por ciento de CO2, un 2’7 por ciento de nitrógeno, 1’6 por ciento de argón y también trazas de agua y O3. Una atmósfera parecida a la terrestre determinaría que en la superficie marciana la temperatura sería superior a los 200º C y la presión de unos pocos MPa. En tales condiciones no podría existir vida compleja basada en el carbono con tejidos húmedos.

Hay pocas dudas de que la primera atmósfera de la Tierra contuviera abundante CO2, pero no está claro si su posterior desaparición se debió exclusivamente a procesos geoquímicos inorgánicos (sobre todo a la pérdida de ácido carbónico), o si los primeros organismos fueron importantes en la posterior conversión de CO2 en sedimentos de CaCO3. Parece claro, por el contrario, que la fotosíntesis llevada a cabo inicialmente por bacterias fue la responsable de la transformación de la atmósfera sin oxígeno en el Arcaico.

La Biosfera se vio protegida contra la radiación ultravioleta que llegaba del espacio

El aumento de oxígeno comenzó a acelerarse hace unos 2.100 millones de años y el actual nivel del 20 por ciento se alcanzó hace unos 300 millones de años. El aumento del oxígeno troposférico permitió la formación de ozono estratosférico, que protegió la biosfera de la energética radiación UV de longitudes de onda inferiores a 295 nm. Sin esta protección no hubiera sido posible la evolución de plantas y animales más complejos, ya que si la radiación UV de frecuencias menores ya mata los gérmenes y quema la piel, la de frecuencias altas es letal para la mayoría de los organismos.

Las actividades humanas pueden modificar poco las proporciones de los constituyentes atmosféricos. La cantidad de nitrógeno que se utiliza para sintetizar amoniaco representa una fracción despreciable de las enormes reservas troposféricas y la desnitrificación finalmente recicle todo el gas. Incluso el consumo de todas las reservas conocidas de combustibles fósiles (un hecho imposible debido a los costos prohibitivos de la extracción de algunas de estas fuentes de energía, sumergidas en las fosas abisales a miles de kilómetros de profundidad) reduciría la concentración de O2 en menos de un 2 por ciento.

Las emisiones locales y regionales de aire contaminado contienen muchos gases, pero los riesgos de un cambio climático global sólo pueden venir de mayores emisiones de compuestos en trazas. Algunos de esos gases (sobre todo CO2, N2O y CH4), así como el vapor de agua, absorben fuertemente la radiación en el espectro IR. Consecuentemente, la radiación IR emitida por la superficie de la Tierra tiene longitudes de onda comprendidas en distintas ventanas intercaladas entre bandas de absorción.

Las bandas de absorción más importantes del vapor de agua están comprendidas entre 2’5 y 3 μm y entre 5 y 7 μm, mientras que el CO2 tiene dos picos estrechos en 2’5 y 4 μm, y una banda más ancha cerca de los 15 μm. Como la radiación terrestre está completamente incluida en el espectro IR, esta absorción tiene un gran efecto en el balance de la radiación de la Tierra.

Para mantener la biosfera habitable hacen falta solamente concentraciones muy pequeñas de gases de “efecto invernadero”. El CO2 representa actualmente sólo unos 360 ppm* (menos del 0’04%) de la atmósfera terrestre, y los demás gases en traza miden en ppb o ppt. Esta composición hace que la temperatura media en la superficie del planeta sea de unos 16º C, la cual, combinada con una presión superficial de 101 KPa, asegura que el agua permanezca líquida y que sea posible la fotosíntesis y el metabolismo heterótrofo. Hay que procurar (hablando coloquialmente) que Gaia no se enfade, ya que el aumento de las concentraciones de gases en traza elevaría gradualmente la temperatura media de la troposfera.

La conversión de bosques y praderas en campos de cultivo y la utilización de combustibles sólidos han hecho aumentar las emisiones de CO2, mientras que el creciente uso de fertilizantes nitrogenados, la cada vez más numerosa cabaña vacuna y el aumento del cultivo de arroz emiten cantidades adicionales de N2O y CH4. Los fluor-foro-carbonados, además de sus destructivos efectos sobre el ozono troposférico, son gases con efecto invernadero muy potentes. Debido a la acción combinada de los gases invernaderos antropogénicos, el flujo medio de calor absorbido ha aumentado en 2’5 W/m2 en grandes áreas del hemisferio norte, pero no estamos seguros de hasta dónde llegará esta tendencia ni de su velocidad. Lo mejor sería no confiarse; mi padre, hombre no cultivado, decía a menudo que “más vale un por si acaso que un yo creí”.

La atmósfera también interviene en el balance energético del planeta redistribuyendo el calor sensible y el calor latente del agua con los vientos y las lluvias, y de una manera completamente diferente pero más espectacular, con los rayos. La mayoría de esas descargas de elevadísima concentración de energía se originan en los cumulonimbos, y tienen una enorme potencia (duplicar el tamaño de la nube implica aumentar la potencia del rayo treinta veces). Un rayo normal descarga entre 20 y 50 MJ, la mayor parte de esa energía en 10 μs, produciendo la impresionante potencia de 1-10 GW. La luz visible emitida representa solamente el 0’2-2% de la energía disipada, invirtiéndose el resto en calentar la atmósfera a su alrededor y en la energía acústica del trueno. La observación de satélites indica que por término medio se producen unos cien mil relámpagos por segundo.

Sabemos que la atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea a un cuerpo astronómico. Varios planetas (incluyendo la Tierra) poseen atmósferas considerables debido a su intensa gravedad. Los movimientos de los gases en las atmósferas planetarias en respuesta al calentamiento, junto con las fuerzas rotacionales, generan sistemas meteorológicos. Los satélites planetarios Titán y Tritón también poseen atmósferas.

¡Nuestra casa! De cuyas maravillas y su relación con el Sol, sería interesante y muy instructivo saber

Creo que la atmósfera es quizá el término más vago para identificar una parte de un cuerpo celeste. Está referido a su envoltura superficial, generalmente de un planeta o estrella. Parece fácil decirlo, pero los gases no son como un líquido o un trozo de roca, en los que puede determinarse exactamente dónde está la superficie que los separa del entorno circundante de una manera precisa. Es imposible indicar el nivel exacto donde acaba la atmósfera y comienza el plasma interplanetario. De hecho, los gases apenas están sometidos a la fuerza de la gravedad; se “esfuman” hacia el espacio y abandonan continuamente el cuerpo celeste. En el caso de la Tierra, por estar cerca del Sol, determinar dónde termina la atmósfera terrestre y dónde empieza la solar es un problema al que sólo puede responderse teóricamente, que dicho sea de paso, permite licencias literarias que prohíben las matemáticas.

También pensar y generar ideas exige energía.

Emilio Silvera Vázquez

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Tierra y su energía ~

Clasificado en La Tierra y su energía ~

Comments (0)

Comments (0)

| ¿Todo es energía? Veamos:Potencia de fenómenos de corta duración | ||

| Flujos de energía | Duración | Potencia |

| Terremoto de magnitud 8 en la E. Richter | 30 s | 1’6 PW |

| Gran erupción volcánica | 10 h | 100 TW |

| Energía cinética de una tormenta | 20 min | 100 GW |

| Gran bombardeo de la 2ª Guerra Mundial | 1 h | 20 GW |

| Tornado medio en EE.UU. | 3 min | 1’7 GW |

| Los cuatro motores del Boeing 747 | 10 h | 60 MW |

| La mayor máquina de vapor de Watt | 10 h | 100 KW |

| Carrera de 100 m | 10 s | 1’3 KW |

| Lavadora doméstica | 20 min | 500 W |

| Audición de un CD | 60 min | 25 W |

| Una vela | 2 h | 5 W |

| El vuelo de un colibrí | 3 min | 0’7 W |

El segundo principio de la termodinámica se refiere a la inevitable realidad de que a lo largo de la cadena de transformación de la energía se va perdiendo la capacidad de realizar un trabajo útil. Hay una magnitud asociada con esta pérdida de utilidad de la energía que se llama entropía; en cada transformación la energía se conserva, pero la entropía del sistema en su conjunto sólo puede aumentar. No hay nada que podamos hacer contra esta disminución de utilidad. Un barril de petróleo es un almacén de energía muy útil y de baja entropía que se puede transformar en calor, electricidad, movimiento y luz. Las moléculas calientes de aire emitidas por el tubo de escape de un motor o la luz que rodea una bombilla representan un estado de alta entropía en el que se producen irrecuperables pérdidas de utilidad.

En un sistema cerrado, este proceso unidireccional de disipación entrópica tiene la inevitable consecuencia de una pérdida de la complejidad y un aumento de la homogeneidad. Esto se puede ver si usted compara la multitud de moléculas orgánicas que componen el petróleo con la monotonía de unos pocos tipos de moléculas sencillas que forman los gases del tubo de escape.

Por el contrario, todos los organismos vivos (desde las bacterias hasta las civilizaciones humanas) son sistemas abiertos, que están importando y exportando energía constantemente; son capaces de mantenerse en estado de desequilibrio químico y termodinámico, creciendo y evolucionando hasta una mayor heterogeneidad y complejidad. Desafían temporalmente la tendencia entrópica.

No conviene utilizar unidades inadecuadas para medir esta gran variedad de procesos, porque casi siempre las cifras estarían seguidas o precedidas de muchos ceros. Tanto el julio como el vatio representan respectivamente cantidades muy pequeñas de energía y potencia. Aproximadamente 30 microgramos de carbón o 2 segundos de metabolismo de un ratón de campo equivalen a 1 julio. Un vatio es la potencia de una pequeña vela encendida o el vuelo rápido de un colibrí.

| Prefijo de unidades científicas | ||

| Prefijo | Abreviatura | Notación científica |

| Deca- | D | 101 |

| Hecto- | H | 102 |

| Kilo- | K | 103 |

| Mega- | M | 106 |

| Giga- | G | 109 |

| Tera- | T | 1012 |

| Peta- | P | 1015 |

| Exa- | E | 1018 |

| Deci- | d | 10-1 |

| Centi- | c | 10-2 |

| Mili- | m | 10-3 |

| Micro- | μ | 10-6 |

| Nano- | n | 10-9 |

| Pico- | p | 10-12 |

| Femto- | f | 10-15 |

| Atto- | a | 10-18 |

Como los múltiplos son inevitables, se introduce una serie de prefijos para abreviar los múltiplos más útiles: un kilogramo de buen carbón equivale a cerca de 30 millones de julios, 30 mega-julios (MJ) de energía, y el consumo actual de combustibles fósiles en el mundo es aproximadamente diez billones de vatios, 10 tera-vatios (TW). Los mismos prefijos se añaden a las unidades de energía eléctrica: el voltio (v) es una medida de la diferencial de potencial entre dos puntos de un conductor, y el amperio (A), que mide la intensidad de la potencia eléctrica. La potencia de un sistema eléctrico es el producto de la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente, lo que significa que un vatio es igual a un voltio por un amperio.

En la anterior tabla se relaciona una lista completa de los múltiplos y submúltiplos, algunos de los cuales se usan con mucha menos frecuencia cuando se trata de flujos de energías cotidianos.

Relación energética del Sol y la Tierra

Mientras en el núcleo del Sol quede suficiente hidrógeno para mantener las reacciones termonucleares, la estrella que nos alumbra inundará la Tierra con radiación solar, que suministra la energía necesaria para mantener la mayoría de los procesos físicos y químicos que se producen en nuestro planeta.

Esta radiación calienta la atmósfera y el océano, genera vientos y lluvias y sostiene el inexorable proceso de la denudación. De todas las conversiones generadas de las energías globales que se producen en la Tierra, las geotectónicas (la lenta modificación del fondo oceánico y de los continentes, acompañada de terremotos y las espectaculares liberaciones energéticas de los volcanes), son las únicas que no proceden de la radiación solar, sino de la gravedad y de la liberación gradual del calor terrestre.

La luz solar también suministra la energía necesaria para la fotosíntesis, la más importante transformación bioquímica, creando nueva biomasa en bacterias, fitoplancton, plantas superiores y, sobre todo, en bosques y praderas. Esta síntesis es el fundamento de la cadena alimenticia necesaria para el metabolismo heterótrofo de animales y personas, a los cuales la nutrición les permite desarrollar actividades que van desde una simple carrera a trabajos más elaborados, como la ocupación laboral y el ocio.

Así de importante es la luz. Las sociedades humanas, desde los pequeños grupos de cazadores o pastores hasta las sociedades más complejas que dependen de los enormes flujos de combustibles fósiles y electricidad, han estado ineludiblemente ligadas al continuo flujo de energía solar y a los almacenamientos energéticos procedentes de la misma.

El proceso de formación de carbón a partir de restos vegetales acumulados en zonas acuáticas y sumergidos, de tal manera que estaban aislados de la atmósfera, sufrieron una transformación por efecto de las bacterias anaeróbicas, que aumentan la concentración de carbono de los azúcares y desprenden gases, como metano y anhídrido carbónico. Así se forma una masa gelatinosa de turba. Posteriormente, ésta se hunde y sobre ella se van depositando nuevas capas. Las más inferiores pueden sufrir transformaciones metamórficas debido a la elevada presión y temperatura que soportan, convirtiéndose en grafito. Las condiciones biológicas, climáticas y estructurales más favorables para que tenga lugar esta serie de transformaciones se dieron durante el periodo carbonífero, que en Eurasia y Norteamérica se encontraban situadas en posición tropical y cubiertas de grandes bosques próximos al mar, que se inundaron debido a los movimientos verticales causados por la orogenia hercínica. Los yacimientos de carbón de mayor antigüedad proceden del devónico y los más modernos del cuaternario inferior.

El proceso de formación del petróleo se origina a partir de acumulaciones de plancton marino que sufre transformaciones, semejantes a la carbonización, por bacterias anaeróbicas, y que dan lugar a una materia denominada sapropel y posteriormente a la mezcla de hidrocarburos típica del petróleo. Esta transformación de hidrocarburos suele tener lugar al mismo tiempo que el proceso de sedimentación de arenas y arcillas que se transformarán en areniscas y margas, y quedarán impregnadas por el petróleo, dando lugar a las rocas madre de éste. Cuando éstas sufren presiones orogénicas o simplemente quedan sometidas a una mayor presión al hundirse los sedimentos, el petróleo migra hasta encontrarse con rocas impermeables que impiden su avance y se acumula en el subsuelo, generando los verdaderos yacimientos petrolíferos.

Los hidrocarburos gaseosos están acumulados en la parte superior de estos yacimientos de petróleo (aceites de roca: del latín petram, “piedra” y oleum, “aceite”), que es un aceite mineral hidrocarbonato, oleaginoso, inflamable, de olor acre, densidad inferior a la del agua y cuyo color varía desde el negro al incoloro. Consta principalmente de hidrocarburos líquidos, en los que se encuentran disueltos hidrocarburos sólidos (asfaltos y betunes) y gaseosos (metano, butano y acetileno); también contiene pequeñas porciones de nitrógeno, azufre, oxígeno, colesterina, porfirinas, vanadio, níquel, cobalto y molibdeno. De todo esto, mediante procesos industriales de refinado, se obtienen los productos de todos conocidos como la gasolina, nafta, queroseno, gasóleo, etc.

Su combustión es una de las fuentes más importantes de contaminación por los elevados porcentajes de azufre y otras materias que contiene. Sin embargo, por obtener esta fuente de contaminación y “riqueza” se crean conflictos que desembocan en las guerras que azotan nuestro mundo.

Ahora, después de esta breve explicación, sabemos un poco más sobre esta materia prima que ha servido, y continuará aún algún tiempo sirviendo de base a muchas generaciones pasadas y alguna menos futura: civilizaciones del combustible sólido, con su profesión de servicios energéticos, transporte generalizado y exceso de información (no siempre deseable, ya que si elimináramos el 80% de las programaciones televisivas, el mundo sería algo más culto y estaría menos embrutecido).

Un observador extraterrestre no podría encontrar nada extraordinario que le permitiera distinguir el Sol entre las millones de estrellas similares que existen en la nuestra y otras galaxias, y que a su vez representan una fracción de cientos de miles de millones de cuerpos radiantes que las forman. Como se ha dicho otras veces, nuestro Sol pertenece a una clase común de estrella localizada aproximadamente en el centro de la secuencia principal* del esquema de clasificación conocido como de Herzsprung-Russell, denominada enana G2, que posee un característico color amarillo y una magnitud estelar poco importante (+4’83). Así que, después de 4.500 millones de años, el Sol está a la mitad de su vida y va camino de transformarse de enana en gigante roja. Cuando esto ocurra, su luminosidad será mil veces mayor que la actual, y su diámetro, enormemente expandido, alcanzará (probablemente) la Tierra. Durante algún tiempo el planeta girará dentro de una órbita en el interior de la ligera cubierta de la estrella, pero final e inevitablemente caerá describiendo una espiral hasta ser engullida por el núcleo de la gigante roja.

Mucho antes de que el Sol se transforme en una gigante roja la vida en la Tierra desaparecerá. Según se contraiga el núcleo solar, las reacciones termonucleares calentarán su capa externa; el diámetro de la estrella se expandirá unas diez mil veces y la radiación de la subgigante roja evaporará los océanos y mares de la Tierra generando fortísimos vientos calientes en la convulsa atmósfera del planeta.

Sin embargo, mientras haya hidrógeno en el núcleo de la estrella, los inexorables cambios de su luminosidad serán graduales y el Sol continuará suministrando la energía necesaria, tanto para la vida en la Tierra como para la mayoría de las transformaciones físicas que ocurren en ella.

Las primeras explicaciones científicas de la radiación solar, cálculo basado en la gravitación de Hermann Helmholtz, conducen a una estimación de la vida de la estrella de unos treinta millones de años. La famosa ecuación de Einstein relacionando la materia y la energía abrió el camino hacia un modelo más preciso que, por sí sólo, tampoco nos ofrece una solución completamente satisfactoria. Por otra parte, no parece probable que la transformación total de materia solar, convirtiendo los núcleos atómicos y los electrones en radiación (según teorizaba Sir Arthur Eddington), pueda producirse ni siquiera a temperaturas superiores a los diez mil millones de grados Kelvin (K). La idea hoy aceptada de que la producción de la energía en el núcleo del Sol obedece a reacciones nucleares fue propuesta a finales de los años treinta por Hans Bethe, Charles Critchfield y Carl Friedrich von Weizsäcker.

La fusión de hidrógeno en helio, en el ciclo protón–protón, se inicia cuando la temperatura alcanza los trece millones de grados Kelvin. Justo por encima de los 16 millones Kelvin empieza a dominar el ciclo carbono-nitrógeno que genera C12. No podemos estar seguros, pero de acuerdo con los mejores modelos, el ciclo C-N genera solamente un 1’5% de la energía total del Sol.

Las reacciones en el núcleo solar consumen entre 4’3 y 4’6 millones de toneladas de materia cada segundo, de manera que de 4.654.000 t de hidrógeno, 4.650.000 se transforman en helio, y las 4.000 toneladas que faltan son lanzadas al espacio en forma de radiación termonuclear (luz y calor) de la que una pequeña parte nos llega a la Tierra para hacer posible la vida.

De acuerdo a la relación masa-energía de Einstein, liberan 3’89×1026 J de energía nuclear. Este inmenso flujo de energía es rápidamente transformado en energía térmica, que es transportado, isotrópicamente, hacia el exterior, primero por irradiación aleatoria y luego más rápidamente por convección direccional.

Suponiendo (como antes apuntaba) que la radiación es isótropa, la potencia de la luz visible que atraviesa cada metro cuadrado de la capa emisora de la fotosfera es aproximadamente de 64 MW. Como en el espacio no hay prácticamente atenuación de la radiación solar, cuando ésta alcanza la órbita de la Tierra tiene una densidad de potencia igual al cociente entre la luminosidad total del Sol (3’89×1026 W) y el área de una esfera de radio orbital (que, como promedio, es de unos 150 millones de kilómetros).

Este flujo, tradicionalmente conocido como la constante solar, es la tasa máxima de energía que llega a la parte superior de la atmósfera terrestre. A principios de los años setenta, la NASA utilizó para el diseño de las naves espaciales un valor de la constante solar igual a 1.353 W/m2. El flujo ha sido medido directamente en el espacio desde 1.979, cuando el satélite Nimbus 7 obtuvo un valor de 1.371 W/m2. En el más reciente satélite de la Solar Maximum Mission lanzado en 1.980 se obtuvo una media ponderada de 1.368’3 W/m2.

Las observaciones continuadas desde el espacio han revelado la existencia de una compleja regularidad de pequeñas fluctuaciones de corta duración que, debido a la interferencia de la atmósfera, no habían podido ser observadas anteriormente. Estas fluctuaciones de poca duración (del orden de días a semanas) y de hasta un 0’2 por ciento son debidas al paso de manchas oscuras y fáculas brillantes que arrastra el Sol en su rotación; el ciclo medido es de 11 años, en el que la radiación solar disminuye en un 0’1 por ciento entre el valor máxima y el mínimo.

La longitud de onda de la energía electromagnética emitida por el Sol y que llega a la Tierra varía en más de diez órdenes de magnitud. Va desde la longitud de onda más corta, que corresponde a los rayos gamma y rayos X de menos de 10-10 m, hasta la longitud de ondas de radio que superan el metro.

El aspecto del espectro de la radiación solar es similar al de un cuerpo negro a 6.000º K. Ambos espectros son especialmente parecidos en el rango de la longitud de onda mayor que la del amarillo, pero para longitudes de onda menores, el espectro solar cae notablemente por debajo de la línea de los 6.000º K. De acuerdo con la ley de desplazamiento de Wien, la emisión máxima a esta temperatura es de 483 nm, cerca del final de la zona azul del espectro visible y próximo al verde.

El flujo de energía se reparte desigualmente entre las tres grandes categorías espectrales: radiación ultravioleta (UV), cuya longitud de onda va desde las más cortas hasta los 400 nm y contribuye con menos del 9 por ciento de la radiación total; la luz visible, que va desde los 400 nm del violeta más lejano hasta los 700 nm del rojo más oscuro y representa un 39 por ciento; y la radiación infrarroja (IR), que representa cerca del 52 por ciento.

La radiación que llega a la superficie de la Tierra es muy diferente de la radiación extraterrestre, tanto cualitativa como cuantitativamente. Las razones físicas de esta diferencia son varias: que la órbita de la Tierra es elíptica, la propia forma del planeta, la inclinación del eje de rotación, la composición de la atmósfera y la reflectividad (albedo) de las nubes y superficies terrestres. Consecuentemente, la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra presenta una compleja pauta espacial y temporal. La media anual global es ligeramente inferior a 170 W/m2 en los océanos y de unos 180 W/m2 en los continentes. La diferencia más importante del valor esperado, según la latitud de la zona, se encuentra en la disminución que se presenta en los trópicos y durante los monzones subtropicales, debido a la alta nubosidad. Grandes regiones de Brasil, Nigeria y el sur de China reciben menos insolación que Nueva Inglaterra o las regiones de Europa occidental. Es aún más sorprendente que no haya diferencia entre el flujo máximo que se recibe al mediodía durante el verano en Yakarta, situada en el ecuador, y el que se recibe en ciudades subárticas como Edmonton en Canadá o Yakutsk en Liberia. Quizás el mejor ejemplo sea el de Oahu, donde la casi siempre nublada cordillera Koolau, que intercepta las nubes y las lluvias arrastran los alisios, tiene una media anual de radiación de 150 W/m2, mientras que en Pearl Harbor, a 15 Km de distancia en la dirección del viento, la media es de 250 W/m2.

La radiación solar media de 170 W/m2 representa anualmente una energía de 2’7×1024 J, que equivale a 87 PW. Esta cantidad es casi 8.000 veces mayor que el consumo mundial de combustibles sólidos y electricidad durante los primeros años noventa. Sólo una pequeña fracción de este inmenso flujo es absorbida por los pigmentos de las plantas para realizar la fotosíntesis, y una parte algo mayor, pero también pequeña, se utiliza para calentar las plantas, los cuerpos de los animales y las personas, así como sus refugios.

La energía siempre sustentó la vida en nuestro planeta desde hace muchos millones de años

La radiación también sustenta la vida porque al calentar los océanos, las rocas y los suelos, impulsa funciones fundamentales en la biosfera, tales como el ciclo del agua, la formación de los vientos, el mantenimiento de la temperatura adecuada para que funcionen los procesos metabólicos y la descomposición orgánica. Además, es la causante de la erosión que transporta los nutrientes minerales para la producción primaria de materia orgánica.

A la larga, para mantener el equilibrio térmico del planeta, la radiación solar absorbida debe emitirse al espacio, pero la longitud de onda está drásticamente desplazada hacia el infrarrojo. A diferencia de la radiación de longitud de onda corta emitida por el Sol, que está determinada por la temperatura de la fotosfera (5.800º K), la radiación terrestre corresponde muy aproximadamente a las emisiones electromagnéticas de un cuerpo negro a 300º K (27ª C). El máximo de emisión de esa esfera caliente está en la zona del IR a 966 μm. Como el 99% de la radiación solar llega en longitudes de onda menores de 4 μm y el espectro terrestre apenas alcanza los 3 μm, el solapamiento de frecuencias entre estos dos grandes flujos de energías es mínimo.

Reacción protón–protón para formar helio 4 liberando energía

Es verdaderamente maravilloso que hallamos podido llegar a comprender los procesos complejos que, mediante hilos invisibles de energía, hacen posible que la vida en la Tierra esté presente, que los procesos esenciales del planeta sean posibles gracias al Sol y que, escenarios maravillosos como una puesta de Sol o una Aurora Boreal, sean todos la consecuencia de que, la energía, está presente en el Universo, en nuestro mundo, en nuestras vidas.

Emilio Silvera Vázquez

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Comments (0)

Comments (0)

Un equipo de científicos ha diseñado un test para descubrir si el universo primitivo poseía una sola dimensión espacial. Este concepto alucinante es el núcleo de una teoría que el físico de la Universidad de Buffalo, Dejan Stojkovic y sus colegas proponen y que sugiere que el Universo primitivo tuvo solo una dimensión antes de expandirse e incluir el resto de dimensiones que vemos en el mundo actualmente. De ser válida, la teoría abordaría los problemas importantes de la física de partículas. Han descrito una prueba que puede probar o refutar la hipótesis de la “fuga de dimensiones”.

¿Cómo sería el universo primitivo? En cosmología es aquel que se estudia en un tiempo muy poco después del big bang. En realidad, las teorías del Universo primitivo han dado lugar a interacciones muy beneficiosas entre la cosmología y la teoría de partículas elementales, especialmente las teorías de gran unificación.

Debido a que en el universo primitivo había temperaturas muy altas, muchas de las simetrías rotas en las teorías gauge se vuelven simetrías no rotas a esas temperaturas. A medida que el universo se enfrió después del big bang se piensa que hubo una secuencia de transiciones a estado de simetrías rotas.

Combinando la cosmología con las teorías de gran unificación se ayuda a explicar por qué el universo observado parece consistir de materia y no de antimateria. Esto significa que uno tiene un número bariónico no nulo para el universo. La solución se encuentra en el hecho de que hubo condiciones de no equilibrio en este universo primitivo debido a su rápida expansión después del big bang.

Una idea importante en la teoría del universo primitivo es la de inflación: la idea de que la naturaleza del estado de vacío dio lugar, después del big bang, a una expansión exponencial del universo. La hipótesis del universo inflacionario soluciona varios problemas muy antiguos de la cosmología, como la planitud y la homogeneidad del universo.

Nosotros, los habitantes de este mundo, hemos logrado armar un cuadro plausible de un universo (mucho) mayor. Hemos logrado entrar en lo que podríamos llamar la “edad adulta”, con lo que quiero significar que, a través de siglos de esporádicos esfuerzos, finalmente hemos empezado a comprender algunos de los hechos fundamentales del Universo, conocimiento que, presumiblemente, es un requisito de la más moderna pretensión de madurez cosmológica.

La Nebulosa del Capullo, catalogada como IC 5146, es una nebulosa particularmente hermosa situada a unos 4.000 años-luz de distancia hacia la constelación del Cisne (Cygnus). Un hermoso complejo de Luz y nebulosidad oscura que rodea a un cúmulo muy disperso que, a su derecha, está custodiado por estrellas masivas de intensa radiación UV.

Sabemos, por ejemplo, dónde estamos, que vivímos en un planeta que gira alrededor de una estrella situada en la parte interior de uno de los brazos de la Galaxia (el Brazo de Ortión). La Vía Láctea, una galaxia espiral, está a su vez situada cerca de las afueras de un supercúmulos de galaxias, cuya posición ha sido determinada con respecto a varios supercúmulos vecinos que, en conjunto albergan a unas cuarenta mil galaxias extendidas a través de un billón de de años-luz cúbicos de espacio.

Vivimos en la periferia de la Galaxia, a 30.000 años-luz del centro galáctico

En la parte interios del Brazo de Orión (señalada con la línea) está el Sistema Solar, a 30.000 años-luz del Centro Galáctico en una región bastante tranquila que nos permite contemplar (con nuestros ingenios) lo que que ocurre en otras regiones lejanas y las fuerzas desatadas que azotan aquellos lugares.

También sabemos (más o menos), cuando hemos entrado en escena, hace cinco mil millones de años que se formaron el Sol y sus planetas, en un universo en expansión que probablemente tiene una edad entre dos y cuatro veces mayor. Hemos determionado los mecanismos básicos de la evolución en la Tierra, hallado pruebas también de la evolución química a escala cósmica y aprendido suficiente física como para investigar la Naturaleza en una amplia gama de escalas, desde los saltarines quarks hasta el vals de las galaxias.

El cúmulo de Coma es un cúmulo de galaxias, esférico y denso en el centro, que contiene más de 1.000 galaxias identificadas y que se encuentra a 300 millones de años luz, con el Cúmulo de Virgo, en la constelación de Virgo.

Han llamado al supercúmulo de galaxias ‘Lanikea’, que significa “cielo inmenso” en hawaiano. Es un super-cúmulo de 100.000 galaxias entre las que se encuentra nuestra Vía Láctea.

Las galaxias no están distribuidas al azar en todo el universo, sino que se encuentran en grupos, al igual que nuestro propio Grupo Local, que contiene docenas de galaxias, y en cúmulos masivos, que poseen cientos de galaxias, todas interconectadas en una red de filamentos en la que se ensartan como perlas.

Cuando estos filamentos se entrecruzan, encontramos estructuras enormes, llamadas “supercúmulos”, que están interconectadas pero cuyos límites están mal definidos.

Agua, fuego, aire y tierra, los 4 elementos que, repartidos en la debida proporción, formaban todas las cosas, y, esa idea con el átomo de Demócrito de Abdera, apuntaba a lo que vendría depsués.

Hay realizaciones de las que la Humanidad puede, con justicia, sentirse orgullosa. Desde que los antiguos griegos pusieron el mundo occidental en el camino de la Ciencia, nuestra medición del pasado se ha profundizado desde unos pocos miles de años a más de diez mil milloners de años, y la del espacio se ha extendido desde un cielo de techo bajo no mucho mayor que la distancia real de la Luna hasta el radio de más de doce mil millones de años-luz del universo observable. Tenemos razones para esperar que nuestra época sea recordada (si finalmente queda alguien para recordarlo) por sus contribuciones al supremo tesoro intelectual de toda la sociedad, su concepto del Universo en su conjunto.

Sin embargo, cuando más sabemos sobre el universo, tanto más claramente nos damos cuenta de cuan poco sabemos. Cuando se concebía el Cosmos como un pulcro jardín, con el cielo como techo y la Tierra como suelo y su historia coextensa con la del árbol genealógico humano, aún era posible imaginar que podíamos llegar algún día a comprenderlo en su estructura y sus detalles. Ya no puede abrigarse esa ilusión. Con el tiempo, podemos lograr una comprensión de la estructura cósmica, pero nunca comprenderemos el universo en detalle; resulta demasiado grande y variado para eso. Y, tal inmensidad, siempre tendrá secretos por desvelar.

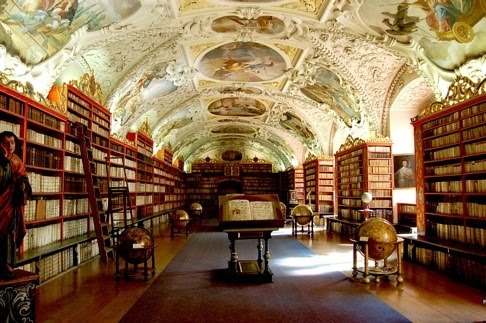

Si poseyésemos un atlas de nuestra galaxia que dedicase una sola página a cada sistema estelar de la Vía Láctea (de modo que el Sol y sus planetas estuviesen comprimidos en una página), tal atlas tendría más de diez mil millones de volúmenes de diez mil páginas cada uno. Se necesitaría una biblioteca del tamaño de la de Harvard para alojar el atlas, y solamente ojearlo al ritmo de una página por segundo requieriría más de diez mil años. Añádanse los detalles de la cartografía planetaria, la potencial biología extraterrestre, las sutilezas de los principios científicos involucrados y las dimensiones históricas del cambio, y se nos hará claro que nunca aprenderemos más que una diminuta fracción de la historia de nuestra galaxia solamente, y hay cien mil millones de galaxias más.

Bellos y extraños objetos que están presentes en el universo y tratamos de comprender

Ya nos lo dijo el físico Lewis Thomas: “El mayor de todos los logros de la ciencia del siglo XX ha sido el descubrimiento de la ignorancia humana”. Nuestra ignorancia, por supuesto, siempre ha estado con nosotros, y siempre seguirá estando. Lo nuevo es nuestra conciencia de ella, nuestro despertar a sus abismales dimensiones, y es esto, más que cualquier otra cosa, lo que señala la madurez de nuestra especie. El espacio puede tener un horizonte y el tiempo un final, pero la ventura del aprendizaje es interminable.

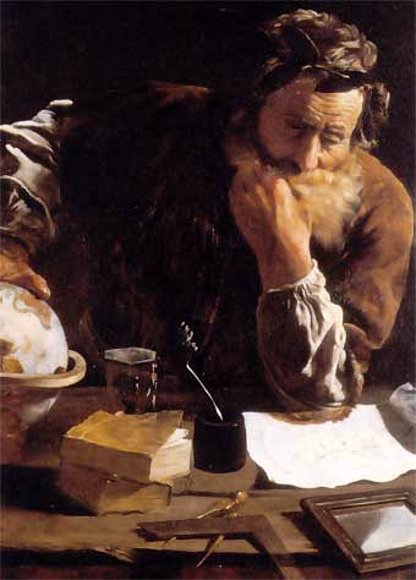

Eureka ¡Lo encontré!

Hay una difundida y errónea suposición de que la ciencia se ocupa de explicarlo todo, y que, por ende, los fenómenos inexplicados preocupan a los científicos al amenazar la hegemonía de su visión del mundo. El técnico en bata del laboratorio, en la película de bajo presupuesto, se da una palmada en la frente cuando se encuentra con algo nuevo, y exclama con voz entrecortada: “¡Pero…no hay explicación para esto!” En realidad, por supuesto, cada científico digno se apresura a abordar lo inexplicado, pues es lo que hace avanzar la ciencia. Son los grandes sistemas místicos de pensamiento, envueltos en terminologías demasiado vagas para ser erróneas, los que explican todo, raramente se equivocan y no crecen.

Los grandes pensadores como Aristarco de Samos

La ciencia es intrínsecamente abierta y exploratoria, y comete errores todos los días. En verdad, éste será siempre su destino, de acuerdo con la lógica esencial del segundo teorema de incompletitud de Kurt Gödel. El teorema de Gödel demuestra que la plena validez de cualquier sistema, inclusive un sistema científico, no puede demostrarse dentro del sistema. En otras palabras, la comprensibilidad de una teoría no puede establecerse a menos que haya algo fuera de su marco con lo cual someterla a prueba, algo más allá del límite definido por una ecuación termodinámica, o por la anulación de la función de onda cuántica o por cualquier otra teoría o ley. Y si hay tal marco de referencia más amplio, entonces la teoría, por definición, no lo explica todo. En resumen, no hay ni habrá nunca una descripción científica completa y comprensiva del universo cuya validez pueda demostrarse.

El Creador (si en verdad existe un “creador”) debe haber sido afecto a la incertidumbre, pues Él nos la ha legado para siempre. La cual, diría yo, es una conclusión saludable y debe de alegrarnos. Mirar esa imposibilidad de saberlo todo, esa incertidumbre cierta que llevamos con nosotros y que nos hace avanzar a la búsqueda incansable de nuevos conocimientos, es, en realidad, la fuente de la energía que nos mueve.

Busto de Alejandro Magno

Podemos recordar aquí lo que cuentan de Alejandro Magno: Él lloró cuando le dijeron que había infinitos mundos (“¡Y nosotros no hemos conquistado ni siquiera uno!”), pero la situación parece más optimista a quienes se inclinan a desatar, no a cortar, el nudo gordiano de la Naturaleza. Ningún hombre o mujer, realmente reflexivos, deberían desear saberlo todo, pues cuando el conocimiento y el análisis son completos, el pensamiento se detiene y llega la decadencia.

René Magritte, en 1926, pintó un cuadro de una pipa y escribió debajo de él sobre la tela, con una cuidadosa letra de escolar, las palabras: “Ceci nést pas une pipe” (Esto no es una pipa). Esta pintura podría convertirse apropiadamente en el emblema de la Cosmología científica. La palabra “universo” no es el universo; ni lo son las ecuaciones de la teoría de la supersimetría, ni la ley de Hubble ni la métrica de Friedman-Walker-Robinson. Generalmente, la ciencia tampoco sirve de mucho para explicar lo que es algo, y mucho menos lo que el Universo entero, realmente “es”. La Ciencia describe y predice sucesos.

¿Cuántos secretos se esconden en ese laberinto de conexiones sin fin? Ahí se fraguan las ideas, los pensamientos, los sentimientos y… ¡La Conciencia!

Si la Ciencia tuviera que tener un símbolo, yo escogería éste de arriba que nos señala el lugar donde habita la Mente, dónde se fraguan las ideas. Una configuración de átomos de energía donde residen todos los secretos del Universo, toda vez que, la podríamos considerar la obra suprema del Universo

¿Por qué, pués, la ciencia tiene éxito? La respuesta es que nadie lo sabe. Es un completo misterio -por qué la mente humana…, puede comprender algo del vasto universo-. Como solía decir Einstein: “Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible”. Quizá como nuestro cerebro evolucionó mediante la accion de las leyes naturales, éstas resuenan de algún modo en él. La Naturaleza presenta una serie de repeticiones -pautas de conducta que reaparecen a escalas diferentes, haciendo posible identificar principios, como las leyes de la conservación, que se aplican de modo universal- y éstas pueden proporcional el vínculo entre lo que ocurre dentro y fuera del cráneo humano. Pero el misterio, realmente, no es que coincidamos con el universo, sino que en cierta medida estamos en conflicto con él, y sin embargo podemos comprender algo de él. ¿Por qué esto es así?

Habrá que seguir buscando respuestas. Desde tiempos inmemoriales, el hombre pregunta a las estrellas si el Universo es eterno e infinito y el cielo le responde cada noche. Pero, ¿sabemos oír la respuesta?

¡Es todo tan complejo! ¡Es todo tan hermoso! ¿Por qué no podemos comprenderlo todo?

Creo que fue Buda el que dijo:

Hay cosas que no se pueden esconder, como la Luna y la Tierra… ¡Y, la Verdad!

Emilio Silvera Vázquez

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Catástrofes Naturales ~

Clasificado en Catástrofes Naturales ~

Comments (1)

Comments (1)

Los insectos y pequeños mamíferos pudieron escapar de la catástrofe.

Los insectos le ganaron la batalla al meteorito que mató a los dinosaurios. La vida en el hemisferio Sur se recuperó dos veces más rápido que en el Norte tras el impacto.

Hace 66 millones de años, una roca espacial de 10 kilómetros chocó contra la Tierra causando una explosión equivalente a 7.000 millones de bombas atómicas. El choque levantó una enorme fumarola de roca pulverizada que se elevó hasta cubrir todo el globo y sumirlo en una profunda oscuridad. Tsunamis de más de 100 metros arrasaron las costas del actual Golfo de México, donde cayó el meteorito, y se desencadenaron fuertes terremotos. Parte de los escombros levantados por el impacto comenzaron a llover como diminutos meteoritos y transformaron el planeta en un infierno de bosques ardiendo. Las plantas que no se quemaron se quedaron sin luz solar durante meses. Tres de cada cuatro seres vivos en el planeta fueron exterminados, incluidos todos los dinosaurios no avianos (que tiene alguno de los caracteres de las aves.).

Una de las grandes incógnitas sobre el evento de extinción masiva del Cretácico es si existió un refugio donde la vida permaneció más o menos intacta. Algunos estudios han situado ese oasis en el hemisferio sur del planeta, especialmente cerca del Polo.

Estudios recientes apuntan a que en Patagonia y Nueva Zelanda la extinción de plantas fue mucho menor

“La mayoría de lo que sabemos sobre la extinción y la recuperación de la vida en tierra después del asteroide viene del Oeste de EE UU, relativamente cerca del lugar del impacto, en Chixculub, México”, explica Michael Donovan, investigador de la Universidad estatal de Pensilvania (EE UU). Se sabe “mucho menos” de lo que sucedió en otras zonas más alejadas, dice, pero hay estudios recientes del polen y las esporas que apuntan a que en Patagonia y Nueva Zelanda la extinción de plantas fue mucho menor.

En un estudio publicado hoy en Nature Ecology & Evolution, Donovan y otros científicos en EE UU, Argentina y China exploran la hipótesis del refugio del sur a través del análisis de hojas fósiles de antes y después del impacto encontradas en la Patagonia argentina. En concreto, el equipo de investigadores ha analizado las pequeñas mordeduras dejadas por insectos herbívoros en la vegetación para estimar cuándo se recuperó el nivel de diversidad biológica anterior al desastre.

Los resultados muestran que, al igual que lo que se observó en el hemisferio norte, los insectos del sur prácticamente desaparecieron después del choque del meteorito. Pero los fósiles analizados también muestran que los niveles de diversidad de insectos se recuperaron en unos cuatro millones de años, dos veces más rápido que en el norte.

Los niveles de diversidad se recuperaron en unos cuatro millones de años, dos veces más rápido que en el norte.

“También hemos estudiado los minadores, rastros de deterioro en las hojas hechos por larvas de insecto al alimentarse”, explica Donovan. “No encontramos pruebas de la supervivencia de minadores del Cretácico, lo que sugiere que este no fue un refugio para estos insectos”, explica, pero en los restos de después del impacto enseguida aparecen nuevas especies.

El trabajo refuerza la hipótesis de que la vida regresó antes a las zonas más alejadas del punto de impacto, “aunque también pudo haber otros factores desconocidos”, advierte Donovan. Las diferencias en el tiempo de recuperación probablemente influyeron en los patrones de biodiversidad hasta la actualidad, comenta.

El trabajo también puede ayudar a explicar por qué otras pequeñas criaturas que se alimentaban de insectos acabaron conquistando la Tierra tras sobrevivir al meteorito que exterminó a los dinosaurios. “Es posible que los cambios en la cadena alimentaria causados por la extinción de los insectos después del impacto, seguidos de la recuperación de los niveles anteriores afectasen a otros organismos, incluidos los mamíferos”, resalta.

Crónica de Prensa.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del saber del mundo ~

Clasificado en Rumores del saber del mundo ~

Comments (0)

Comments (0)

Nunca dejará de asombrarme los hallazgos que podemos efectuar si buceamos en el fondo de nuestra biblioteca. Allí, en la más profundo, detrás de otra hilera de libros que los están tapando, se encuentran obras olvidadas que, de vez en cuando, nos gusta repasar y, aunque ya nos son conocidas por haberlas leído en su momento, no por ello dejan de causarnos “nueva sorpresa” sus contenidos.

Una de ellas, la encontré ayer por la tarde mientras buscaba una obra “perdida” de Gerard ´t Hofft (cualquiera sabe dónde la puse la última vez que la leí), su título: Los Descubridores de la Naturaleza. En la portada, grabado con letras doradas nos dice: “Para descubrir la Naturaleza, la Ciencia no avanzó dando cuenta de la experiencia cotidiana, sino aferrándose a la paradoja, aventurándose en lo desconocido…

Al abrir la tapa y después de una breve presentación, me doy de bruces con una cita de Thomas Henry Huxley (1871) que nos dice:

La investigación de la naturaleza es un campo de pastoreo infinito, de donde todos pueden nutrirse, y cuanto más comen, más abundante crece la hierba, su sabor es más dulce, y es más alimenticia.

Si pudiéramos observar al microscopio

En los lugares más remotos e impensables, si observamos con atención, nos podemos llevar sorpresas inesperadas que nos llevaran directamente al asombro. En esa imagen de arriba, donde todo parece estar muerto, hay mucho, muchísimo más de lo que el ojo puede ver. Si pudiéramos mirar al microscopio, gritaríamos con asombro: ¿De dónde salieron esos infinitesimales seres vivos?

La segunda cita del libro es de Víctor Hugo, en Los miserables (1862), que nos dice

Allí donde termina el telescopio, comienza el microscopio.

¿Cuál de los dos proporciona una visión más amplia?

Sin un microscopio nunca podríamos ver el “universo” de lo muy pequeño. Arriba, alucinante lo que hace un microscopio electrónico de barrido. Y, por otro lado, lo que nos han traído los grandes telescopios que nos han llevado a viajar por todo el Universo… ¡Nunca lo podríamos haber pensado!¡

El telescopio también nos lleva lejos, al “universo” de lo muy grande.

Seguimos ojeando el libro encontrado y, simplemente con leer el título de sus capítulos, hacemos un viaje fascinante, toda vez que, sin leer sus contenidos, por el simple enunciado del comienzo, nuestra imaginación, se desboca y construye un “mundo” a partir de esas primeras palabras. Veamos los que son:

Y, así, continúan capítulo tras capítulo que, simplemente con el título, ya te prometen que podrás sumergirte en fantásticos mundos que, en ocasiones, ni podías pensar que pudieran existir. De entre todos ellos, esta vez me quedé con este que aquí os dejo (parcialmente), y que comienza diciendo:

Aprender a mirar

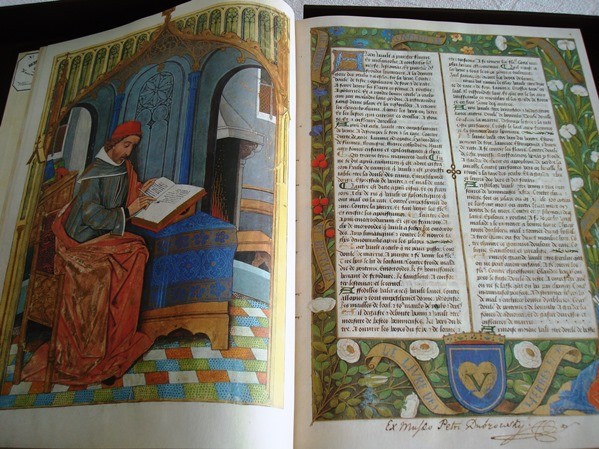

Durante mil quinientos años, la Europa culta que deseaba saber cosas sobre la naturaleza recurría a los “bestiarios”, autoridades textuales cuya tiranía era equiparable a la de Galeno en medicina, y cuyas delicias poéticas tentaban a los lectores y los apartaban del mundo real de las plantas y los animales. En la actualidad, al leer esas guías, comprendemos por qué los europeos medievales tardaron tanto en aprender a mirar. Las páginas de los herbarios y bestiarios ilustrados nunca han sido superadas, tanto por su encantadora fantasía como por las recopilaciones de remedios caseros.

Estas fuentes de la botánica medieval, los herbarios, eran el legado de Dioscórides, cirujano griego que había viajado por todo el Mediterráneo con los ejércitos del emperador Nerón. Su De materia médica (c. 77) presentaba la botánica como un tipo de farmacología. Los médicos intentaron con toda seriedad y durante largo tiempo hacer coincidir la descripción de las plantas que Dioscórides había visto en las orillas del tibio Mediterráneo con las que ellos mismos encontraban en Alemania, Suiza o Escocia.

Dioscórides

Al igual que Galeno, Dioscórides había estudiado la Naturaleza, pero los discípulos de Dioscórides estudiaron a Dioscórides. Él esperó en vano que sus lectores “no sólo prestaran atención a la fuerza de las palabras sino también al trabajo y la experiencia que he aplicado al asunto”. Los escritores anteriores mediante una clasificación alfabética, habían separado “tanto los tipos como los funcionamiento de las cosas que están íntimamente relacionadas, de modo que son así más difíciles de recordar”. En cambio, el estudio dónde crecían las plantas, cuándo y cómo debían recogerse, e incluso los tipos de recipientes en que debían almacenarse. Al igual que otros autores clásicos, tuvo pocos discípulos y muchos exégetas. Éstos atesoraban sus palabras pero olvidaron su ejemplo. Dioscórides, a medida que dejaba de ser un maestro, se transformaba en un texto.

Sin embargo, para las mentes prácticas de la época medieval Dioscórides era deliciosamente atractivo, ya que no perturbaba a sus lectores con teorías ni taxonomías. El herbario de Dioscórides estaba escrito en griego e incluía más de seiscientas plantas agrupadas bajo encabezamientos prácticos. ¿Cuáles debían buscarse para obtener aceites, ungüentos, grasas o perfumes? ¿Cuáles curaban el dolor de cabeza o quitaban las manchas de la piel? ¿Qué frutas, verduras o raíces eran comestibles? ¿Cuáles eran las especias locales? ¿Qué plantas eran venenosas y cuáles eran sus antídotos? ¿Qué medicinas podían hacerse a base de plantas?

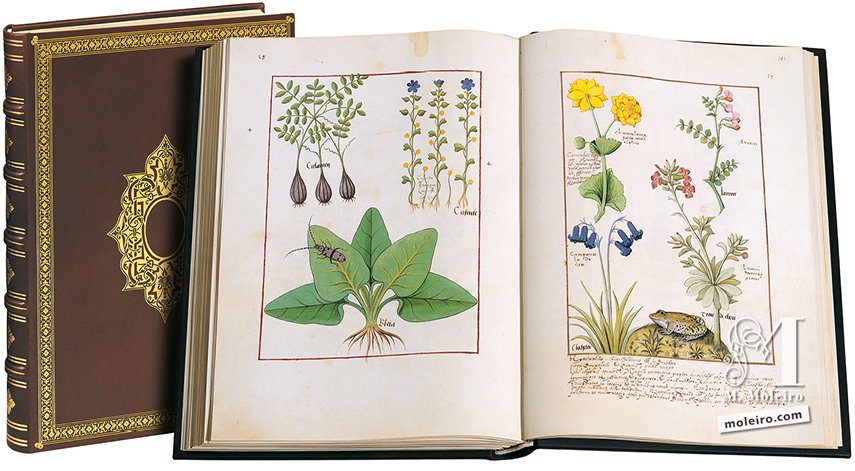

La obra originaria de Dioscórides nos ha llegado con dificultad; particularmente notable es el códice denominado Costantinopolitanus, creado en el 512 d.C., obra manuscrita con preciosas ilustraciones conservadas en la Nationalbibliothek de Viena.

Los numerosísimos manuscritos de «Dioscórides» que nos han quedado dan testimonio de su popularidad durante la Edad Media. Cuanto más leemos los textos menos nos sorprende su popularidad, la supervivencia de su nomenclatura. Por ejemplo, ésta es la primera entrada del apartado de «plantas aromáticas», en la traducción de John Goodyer (1665):

El iris se llama así por su parecido con el arco iris del cielo… Sus raíces son nudosas, fuertes, de sabor dulce, y después de cortarlas deben dejarse secar a la sombra, y así (atadas con un hilo de lino) guardarse. Pero el mejor es el de Iliria y Macedonia… El segundo de Libia… Todos tienen la facultad de calentar y aliviar, atenúan la tos y los humores mucosos difíciles de evacuar. Actúan contra los humores espesos y la bilis; si se beben en hidromiel en la cantidad de siete dragmas también causan el sueño, provocan las lágrimas y curan los tormentos del estómago. Pero bebidos con vinagre ayudan a los que han sido mordidos por bestias venenosas, a los que han sido mordidos por bestias venenosas, a los que están tiesos de frío y a los que no retienen la comida.

A este herbario, como reporta Plinio en el siglo I d.C., le siguieron otros muchos, desgraciadamente perdidos en los avatares del tiempo, de autores menos conocidos como Crateo y Diocle, que pasaron el tiempo enriqueciéndose con ensayos de ilustraciones a color.

La baya del enebro es «buena para el estómago y en infusión es buena para las enfermedades del tórax, la tos, las inflamaciones, los retortijones y los venenos de los animales. También es diurética y por consiguiente buena tanto para las convulsiones como para las hernias y para las que tienen estrangulamiento de útero». El rábano común «también provoca ventosidades y calienta, es bueno para la boca pero no para el estómago tomado después de comer, pues ayuda a la digestión, pero si se toma antes interrumpe la comida; por tanto es bueno para los que desean vomitar tomarlo antes de comer». La raíz de la mandrágora puede prepararse par servir de anestesia «para aquellos que van a ser cortados o cauterizados»… Pues no perciben el dolor porque les embarga un sueño de muerte… Pero si se usa mucho puede hacer perder el habla a los hombres».

Mil años de manuscritos de «Diocórides» nos demuestran nos demuestran lo que significaba estar a merced de los copistas. Con los copistas. Con los siglos, las ilustraciones se apartan cada vez más de la realidad. Las copias de las incluyen hojas imaginarias para hacer lo dibujos simétricos y raíces aumentadas de tamaño para llenar el espacio sobrante. Los caprichos de los copistas se convirtieron luego en convenciones.

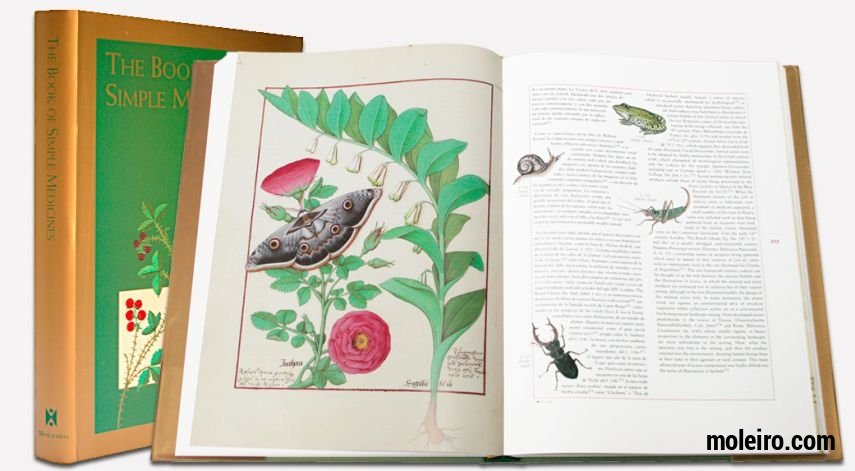

Le Livre des simples médecines, (El Libro de los medicamentos simples), de la Biblioteca Nacional de Rusia, en San Petersburgo, es un códice singular, no solo por la gran belleza de sus ilustraciones, sino porque corresponde a la culminación de los saberes medievales europeos acerca de las sustancias de los tres reinos de la naturaleza que sirven para curar o aliviar las enfermedades.

Tiene un texto de 220 páginas dividido en cinco partes: hierbas y flores, árboles y sus gomas y resinas, metales y minerales, productos animales y otras materias.

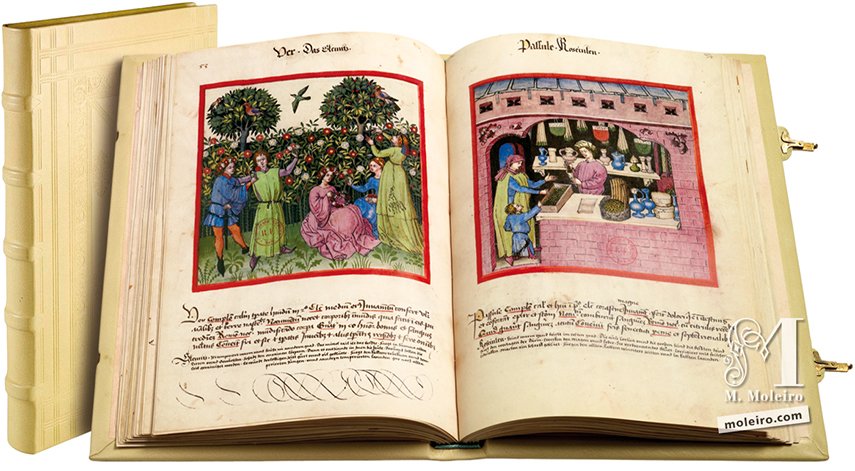

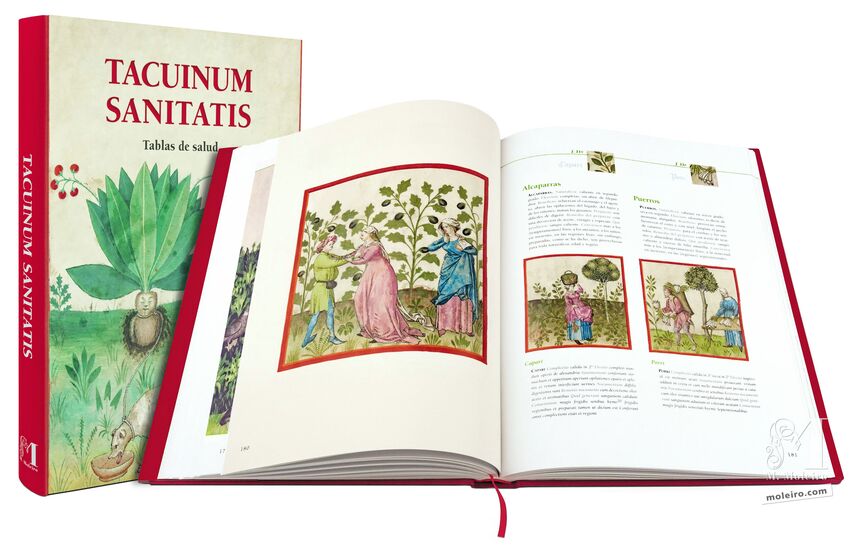

A finales de la Edad Media, príncipes y poderosos aprendían las reglas de salud e higiene de la medicina racional en el Tacuinum Sanitatis, un tratado sobre el bienestar y la salud muy difundido durante los siglos XIV y XV.

El tratado fue escrito en árabe por Ububchasym de Baldach, también conocido como Ibn Butlân, médico cristiano nacido en Bagdad y muerto en 1068. Propone seis elementos necesarios para el mantenimiento cotidiano de la salud: la comida y la bebida, el aire y el ambiente, el movimiento y el reposo, el sueño y la vigilia, las secreciones y excreciones de los humores, los movimientos o afectos del ánimo (la alegría, la ira, la vergüenza…). Según Ibn Butlân, las enfermedades surgen de la alteración en el equilibrio de alguno de estos elementos, por lo que aconseja la vida en armonía con la naturaleza para conservar o recuperar la salud.

Manuscritos ilustrados

Los escribas fantasiosos tomaban ideas tanto de los nombres como de las propiedades de las plantas, convirtiendo de este modo la botánica en una rama de la filología. De las flores del narciso salían pequeñas figuras humanas, que recordaban al desafortunado que miraba y amaba su imagen reflejada en todas partes. El «el árbol» de la vida llevaba enroscada una serpiente de cabeza femenina, el grosello silvestre llevaba unas conchas que se abrían y expulsaban ocas berniclas típicas del norte de Escocia. Cuando apareció la imprenta en Europa, la información botánica más útil se encontraba todavía en los antiguos herbarios, ampliados y «mejorados» por generaciones de escribas. Los impresores, que habían hecho grandes inversiones en las planchas de madera o de cobre, no se mostraban muy dispuestos a desecharlas simplemente porque las ilustraciones no se correspondiesen con las palabras del texto. Incluso los eruditos que podían haber sentido la tentación de mirar las plantas con sus propios ojos encontraban más cómodo comparar los manuscritos y glosar los textos.

Los herbarios se convirtieron pronto en artículos indispensables. El Liber de propietatiibus rerum (c. 1470), obra de un monje inglés que vivió en el siglo XII, fue reeditado veinticinco veces antes del fin del siglo XV. Las lenguas vernáculas permitieron la llegada de datos nuevos de toda Europa. Pero los herbarios tenían unos límites evidentes. A cada planta se le hacía siempre la misma pregunta: ¿Cómo puedes divertirme, alimentarme, salvarme o curarme?

A fines del siglo XVI, el catedrático de botánica de la universidad de Bolonia todavía era descrito como el «lector de Dioscórides». Dado que cada generación había hacho sus pequeñas aportaciones, que no se distinguían del original casi nunca, los botánicos y farmacólogos eran meros comentaristas. El herbario era un catálogo de medicinas «simples», cada una de las cuales tenía un componente único que por lo general procedía de una sola planta.

El médico italiano Pier Andrea Mattioli (1501-1577) hizo la primera traducción de Dioscórides a una lengua vernácula europea.

Sus comentarios en italiano se convirtieron en un acontecimiento editorial al vender treinta mil ejemplares (Venecia, 1544). Luego, traduciendo a Dioscórides al latín y añadiendo sinónimos de los nombres de las plantas en varias lenguas, contribuyó a popularizar la obra por toda Europa. Más de cincuenta ediciones en alemán, francés, checo, y otras lenguas europeas hicieron del Dioscórides revisado de Mattioli el rey de la botánica en todo el continente.

Los herbarios significaron para la botánica lo mismo que los bestiarios para la para la zoología. También estos derivaban de un original antiguo único, embellecido a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media sólo la Biblia era más popular que estos libros. En nuestra época el bestseller impreso atraviesa rápidamente el espacio pero raras veces viaja mucho en el tiempo. En la época de los manuscritos, el poder de un único autor clásico era imperecedero. El imperio de los cultos estaba gobernado por una oligarquía de unos pocos «autores camaleón». Los nombres clásicos se volvían útiles para las generaciones posteriores después de incontables revisiones, y el autor original se convertía en un espectro. La mano del escriba derrocaba al autor.

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fd5a%2F9ee%2F1e6%2Fd5a9ee1e692aaf1c83d7124acf77d2e9.jpg)

El primero de los bestiarios recibió su nombre de un griego, Fisiólogo («naturalista»), del cual sabemos muy poco. Su obra, probablemente escrita antes de mediados del siglo II, parece haber estado dividida en cuarenta y ocho capítulos, cada uno de ellos relacionado con un texto de la Biblia. Unos pocos datos, embellecidos con abundante teología, moral, folklore, mitología, rumores y fábulas, constituyeron la zoología durante varias generaciones. En el siglo v existían ya traducciones, aparte del latín, al armenio, árabe y etíope. Posteriormente, se encontró entre los primeros libros traducidos a las lenguas vernáculas europeas, incluido el antiguo alto-alemán, el anglosajón, el inglés antiguo, el inglés medio, el francés antiguo, el provenzal y el islandés.

La versión griega incluía unos cuarenta animales en un delicioso revoltillo. Como es natural, el león, rey de las bestias, era el primero, y sobre él se cuentan tres hechos destacados: usa la cola para borrar sus huellas, de modo que los cazadores no puedan seguirlo; duerme con los ojos abiertos, y el cachorro recién nacido permanece muerto durante tres días hasta que el león padre le da el aliento de la vida. De igual manera, el cuerpo de Cristo estuvo muerto y, como el león recién nacido, permaneció despierto esperando la resurrección al tercer día.

Los animales restantes- lagarto, cuervo nocturno, fénix, abubilla y treinta y pico más-llevan una gran carga moral. Ninguno es más vivaz que el «león hormiguero», nacido de la anti- natural unión de un león y una hormiga, que está condenado a morir de hambre porque la naturaleza de la hormiga no le permite comer carne, y la naturaleza del león hace que se abstenga de comer plantas. Y al igual que esta bestia, nadie que pretenda servir a Dios y al diablo podrá sobrevivir.

En aquellos tiempos, auténticos artistas, a mano y de manera artesanal, editaban libros en miniatura que eran únicos y en ellos, reproducían las recetas de Dioscórides que eran muy populares y todos acudían a ellas para sanar esta o aquella enfermedad.

El capítulo es tan largo que lo he tenido que dejar aquí por falta de tiempo para transcribirlo entero.

Que os guste recordar aquel pasado que, como tantos otros, nos trajeron aquí.

¿Mi gran pasión aparte de los sentimientos? ¡La Lectura! Una carga pesada que llevo dentro de mí, me empuja a tratar de saber todo lo misterioso que la Naturaleza esconde. Nunca podremos saberlo todo. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento que llega a nuestras mentes nos hace más grande, más natural, más autico y nos enseña que, lo que realmente vale en esta vida es el amor de la familia, poder dormir con los pensamientos en paz. no equivocar el camino dejando de lado lo realmente valioso para sumergirnos en un “mundo” de valores ficticios de simples cosas materiales.

Mientras me queden fuerzas, seguiré buscando respuestas.

Emilio Silvera Vázquez