Oct

8

Un largo recorrido

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Los roedores del Mioceno revelan los cambios climáticos del pasado

“Mioceno precede al Plioceno. Comenzó hace 23 millones de años y terminó hace unos 5 millones de años. En este período continuó la elevación de cordilleras como los Pirineos, los Alpes y el Himalaya.”

Selva tropical

Hace unos veinte millones de años, durante el Mioceno, la Tierra vivió unas condiciones climáticas paradisíacas. Los casquetes polares, con una emplazamiento distinto del actual, apenas eran una pequeñas manchas de hielo; el nivel de los mares era mucho más elevado que en la actualidad, y la mayor parte de los lugares que ahora ocupan las ciudades y las playas en las que pasamos las vacaciones estaban cubiertos por los océanos. El agua del mar era como la que hoy podemos encontrar en los trópicos.

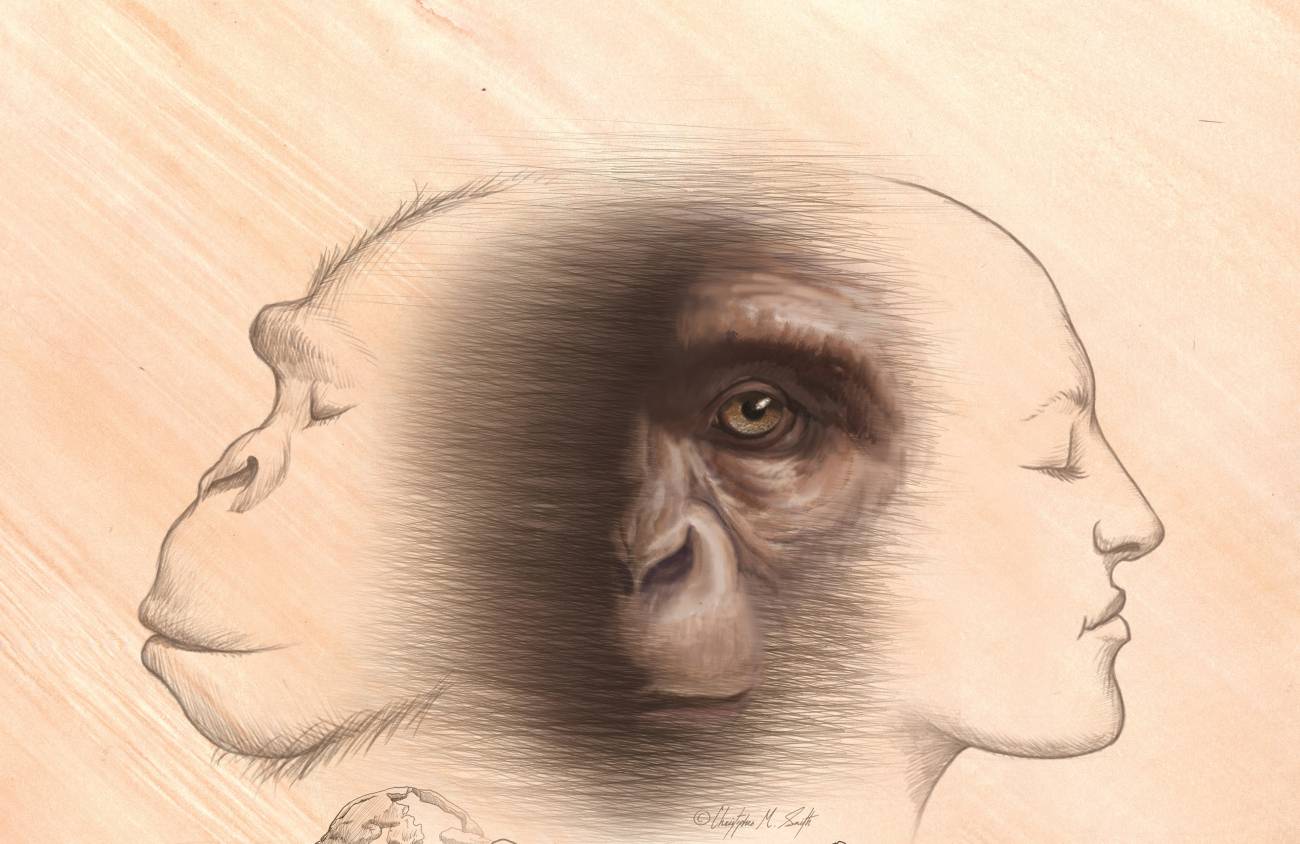

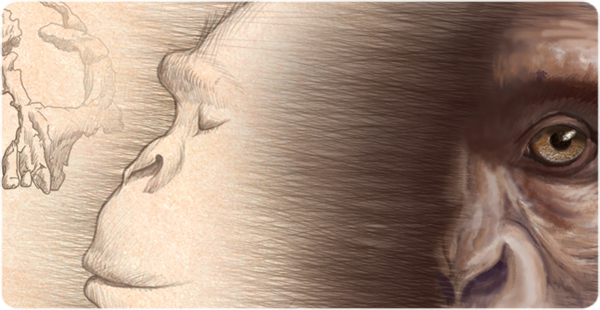

Para entender los orígenes de nuestro linaje es necesario reconstruir la morfología, el comportamiento y el entorno del último ancestro común entre los humanos modernos y otros simios. Sin embargo, no hay consenso científico sobre las posiciones filogenéticas de los diversos y ampliamente distribuidos simios del Mioceno.

“Ilustración que muestra una típica escena de finales del Cretácico, momentos antes de que se desencadene la gran extinción masiva del límite K-T (provocada por la caída de un gran asteroide), que acabó, entre otras criaturas, con los dinosaurios. Autor: desconocido.”

El mundo de finales del Mioceno era, por lo tanto, un mundo muy diferente del nuestro: con distintos olores, con extraños sonidos y ni siquiera el cielo de hace veinte millones de años era parecido al que hoy podemos contemplar en una noche cualquiera. Las constelaciones de estrellas eran de otras formas y mostraban configuraciones distintas de las que ahora están allá arriba. Muchas de las estrellas que hoy admiramos en las noches de cielo despejado aún no habían aparecido y otras que entonces brillaban ya no existen.

Pongo este ejemplo de algo que conozco para mostrar los cambios irreversibles que se producen a medida que avanza la línea del tiempo. Al igual que se produjeron en nuestro mundo, se producirán en nuestros conocimientos, nuestro nivel de conciencia también, de manera irreversible, evoluciona. A medida que a nuestro cerebro llegan nuevos datos sobre cuestiones muy diversas, éste los va reciclando, ordenándolos, interrelacionándolos y finalmente clasificándolos de manera tal que, los tiene dispuestos para conectarlos a nuevos datos y nuevas informaciones que, por distintos medios, naturales o artificiales aparecen para sumarse a las que ya existen, y de esta forma, hemos ido avanzando, desde aquella materia “inerte” a la materia compleja y pensante que somos los seres vivos inteligentes.

Pero en el ejemplo que antes puse de hace veinte millones de años, nuestros antepasados más cercanos ni habían aparecido. Más tarde, interminables selvas húmedas estaban pobladas por una vegetación exuberante, por plantas y árboles gigantescos, cuajadas de una interminable variedad de especies vegetales que embriagaban el aire caliente y húmedo con mil aromas. Pululaban y bullían en ellas miles de insectos diferentes y las habitaban reptiles diversos, desde pequeñas lagartijas hasta gigantescas serpientes. Los dinosaurios habían desaparecido muchos millones de años antes y, en su lugar, numerosas aves y mamíferos vegetarianos se alimentaban de los inagotables recursos que ofrecían los bosques. Una muchedumbre de depredadores prosperaba alimentándose de los herbívoros, bien alimentados y abundantes.

Lo que dicen los primates del Mioceno sobre la evolución Humana

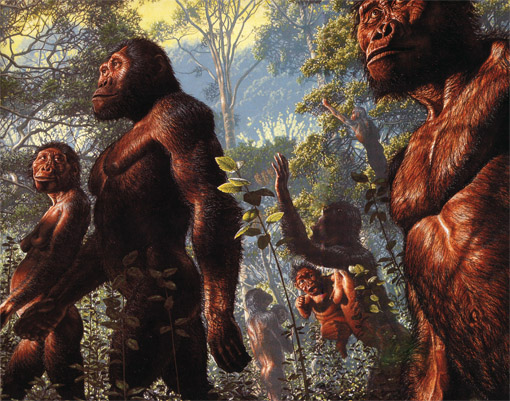

En aquellas selvas, los simios se encontraban en su paraíso. Las condicione climatológicas eran las más adecuadas: siempre reinaba la misma temperatura cálida, y la lluvia que con frecuencia caía, era también caliente. Apenas tenían enemigos peligrosos, ya que, ante la menor amenaza, en dos saltos estaban en refugio seguro entre las ramas de los árboles, hasta donde ningún depredador podía perseguirles. En este escenario, en el que había poco riesgo, alimentos abundantes y las condiciones más favorables para la reproducción, surgieron nuestros antepasados.

Hace unos cinco millones de años, a comienzos del Pleistoceno, el período que siguió al Mioceno, en los bosques que entonces ocupaban África oriental, más concretamente en la zona correspondiente a lo que hoy es Kenia, Etiopía y Nigeria, habitaba una estirpe muy especial de monos homínidos:

Los Ardipithecus ramidus. Éstos, como el resto de primates, estaban adaptados a vivir en zonas geográficas en las que no existían variaciones estacionales. Porque los monos, en general, no pueden soportar largos periodos en los que no haya frutas, hojas verdes, tallos, brotes tiernos o insectos de los que alimentarse: por eso solo viven en zonas tropicales, salvo muy contadas excepciones.

Los fósiles de quien hoy se considera uno de nuestros primeros antepasados, el Ardipithecus ramidus, han aparecido siempre junto a huesos de otros mamíferos cuya vida estaba ligada al bosque. Se puede suponer, por lo tanto, que habitaba un bosque que aún era espeso, con algunos claros, y abundante en frutas y vegetales blandos, aunque el enfriamiento progresivo que se venía produciendo en esos últimos miles de años y las catastróficas modificaciones geológicas tuvieron que reducir la disponibilidad de los alimentos habituales de estos simios.

El Ardipithecus ramidus no abandonaba nunca sus selvas. Como los monos antropomorfos de hoy, debía tratarse de una especie muy poco tolerante a los cambios ambientales. Todo apunta a que se auto-confinaban en la búsqueda de la comodidad fresca y húmeda y la fácil subsistencia que les proporcionaba sus bosques y nunca traspasaban los límites: en la linde se encontraba, para él, el fin del mundo, la muerte.

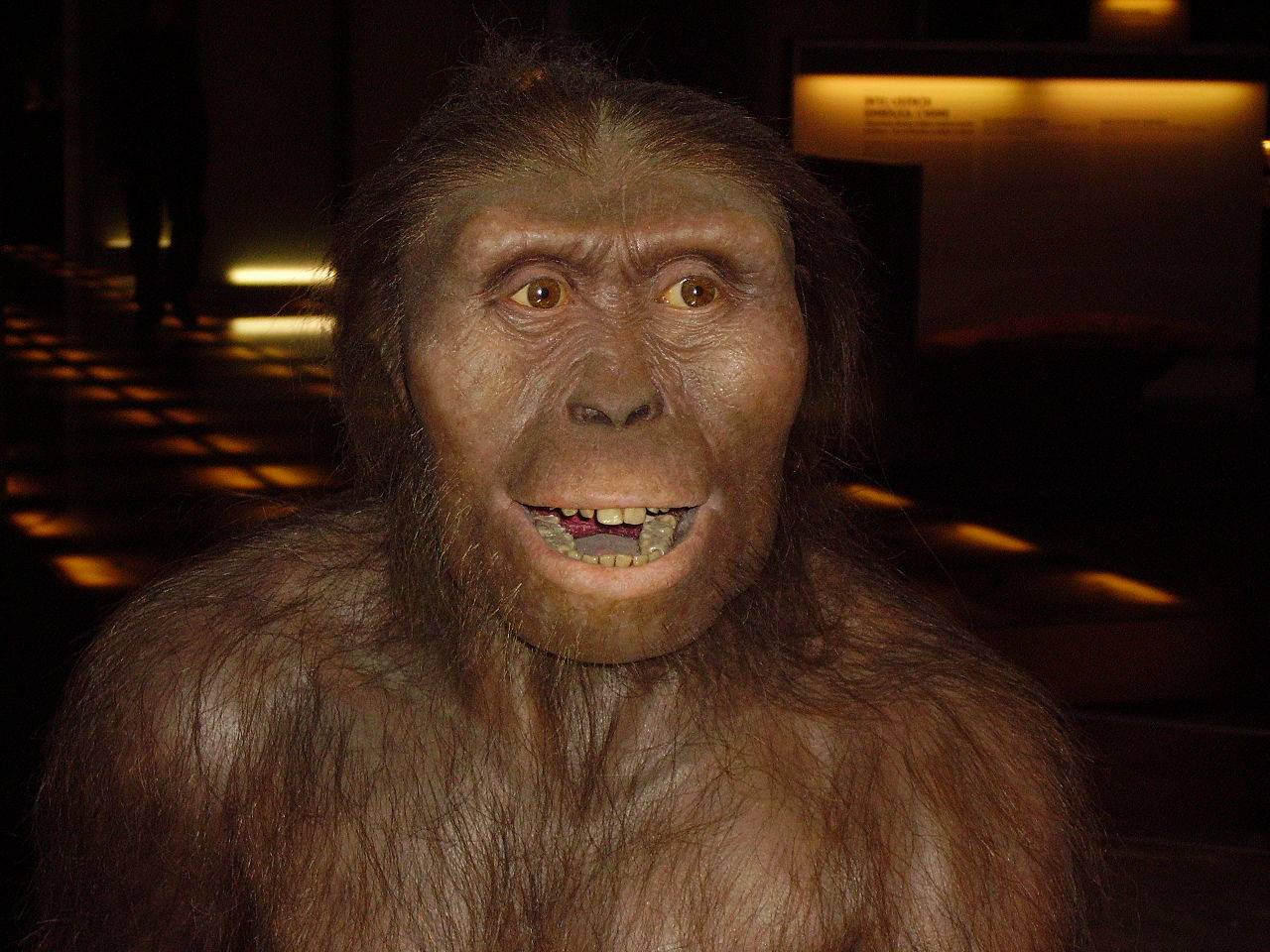

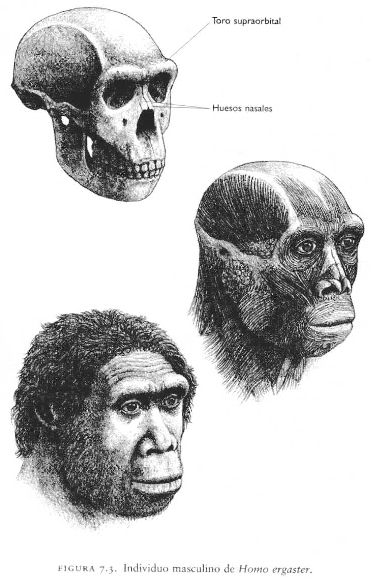

Estos antepasados nuestros son, de entre todos los homínidos fósiles, los que más se parecen a los monos antropomorfos que viven en la actualidad. Su cerebro era como el de un chimpancé actual: de una capacidad de 400 cm3 aproximadamente. Sus condiciones físicas estaban totalmente adaptadas al medio, con piel cubierta de pelo fuerte y espeso, impermeable, adaptadas al clima lluvioso y la humedad ambiental, en donde el sudor era totalmente ineficaz para refrigerar el cuerpo.

La memoria genética transmite recuerdos de padres a hijos. Un reciente estudio ha confirmado que estos recuerdos no se diluyen con el paso de las generaciones y las experiencias de nuestros antepasados se recrean en todos sus descendientes, independientemente de las generaciones intermedias.

El equipo sensorial de estos antepasados nuestros debía de ser como el de todos los primates. Predominaba el sentido de la vista más que el del olfato: en el bosque, el hecho de ver bien es más importante que el de tener una gran capacidad olfativa. Una buena visión de los colores les permitía detectar las frutas multicolores en las umbrías bóvedas de la selva. El sentido del oído tampoco debía de estar muy desarrollado: contaban con orejas de pabellones pequeños que no tenían la posibilidad de modificar su orientación. En cambio, poseían un refinado sentido del gusto, ya que en su dieta tenían cabida muchos sabores diferentes; de ahí deriva el hecho de que cuando nos resfriamos y tenemos la nariz atascada los alimentos pierdan su sabor.

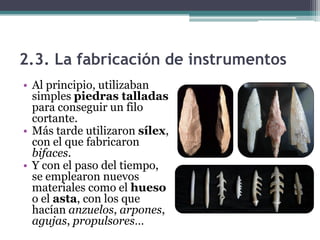

A pesar de su escasa capacidad cerebral, es posible que en ocasiones se sirviera de algún utensilio, como alguna rama para defenderse, y de un palito para extraer insectos de sus escondites, y hasta utilizara piedras para partir semillas. El uso de estas herramientas no era premeditado, sino que acudían a él de manera instintiva en el momento que lo necesitaban y luego no conservaba el utensilio, sencillamente los abandonaban para buscar otro nuevo en la próxima ocasión.

Con el paso de los años fueron evolucionando y transformándose físicamente, perdiendo sus enormes colmillos, el pelo, la forma simiesca de desplazarse. El cambio climático introdujo una modificación ecológica y trajeron dificultades para encontrar alimentos lo que hizo que los individuos de esa especie de simios estuvieran permanentemente amenazados de muerte. En consecuencia, las ventajas genéticas de adaptación al medio les trajeron variaciones como la ya mencionada reducción de los caninos, se convertían en algo decisivo para que llegaran a hacerse adultos con un óptimo desarrollo y que se reprodujeran más y con mayor eficacia.

La existencia dejó de ser idílica para estar rodeada de riesgos que, constantemente, amenazaban sus vidas por los peligrosos depredadores que acechaban desde el cielo, desde el suelo o desde las propias ramas de los árboles en los que el Ardipithecus ramidus pasaba la totalidad de su existencia.

Pasaron un par de millones de años, el planeta continuó evolucionando junto con sus pobladores y, según los indicios encontrados en las sabanas del este de África, allí vivieron unos homínidos que tenían el aspecto y el cerebro de un chimpancé de hoy. Caminaban sobre dos pies con soltura, aunque sus brazos largos sugieren que no despreciaban la vida arbórea; eran los Australopithecus. De una hembra de Austrolopithecus aferensis que se paseaba por la actual Etiopía hace tres millones de años poseemos un esqueleto completo: Lucy.

Sabemos que la selección natural sólo puede producirse si hay variación. La variación supone que los descendientes, si bien pueden tener muchos caracteres comunes con sus padres, nunca son idénticos a ellos. La selección natural actúa sobre estas variaciones favoreciendo unas y eliminando otras, según si proporcionan o no ventajas para la reproducción; las que sobreviven y se reproducen son las que están mejor dotadas y mejor se adaptan al entorno. Estas variaciones vienen dadas por mutación (inapreciable en su momento) y por recombinación de genes y mezclas enriquecedoras de la especie. Ambos procesos, en realidad se rigen exclusivamente por el azar, es decir, ocurren independientemente de que los resultados sean o no beneficiosos para los individuos, cuando se producen.

Australopithecus afarensis

Los cambios ecológicos y climáticos progresivos, junto con la aparición casual de unas afortunadas mutaciones, permitieron que unos simios como los antes mencionados Ardipithecus ramidus se transformaran a lo largo de miles de años en los Australopithecus afarensis. El segundo peldaño en la escalera de la evolución del hombre se había superado: la bipedestación. Esta ventaja evolutiva les permitió adaptarse a sus nuevas condiciones ambientales, no solo proporcionándoles una mayor movilidad por el suelo, sino liberando sus manos para poder acarrear alimentos y consumirlos en un lugar seguro. Hay que tener en cuenta que, al desplazarse erguidos, estos homínidos regulaban mejor su temperatura corporal en las sabanas ardientes porque exponían menos superficie corporal al sol abrasador. También podían percibir con mayor antelación el peligro. Por supuesto, estos cambios positivos, también incidieron en el despertar de sus sentidos.

Correr para salvarse desarrolló sus pulmones y el corazón, los peligros y la necesidad agudizó su ingenio y su mente se fue desarrollando, apareció la extrañeza por lo desconocido, lo que mucho más tarde sería curiosidad.

El tiempo siguió transcurriendo miles de años, los siglos se amontonaban unos encima de otros, cientos de miles de años hasta llegar al año 1.500.000 antes de nuestra era, y seguiremos en África.

Al iniciar la época denominada Pleistoceno, hace un millón ochocientos mil años, el mundo entró en un periodo aún más frío que los anteriores en el que comenzaban a sucederse una serie de periodos glaciales, separados por fases interglaciares más o menos largas. Cerca de los polos de la Tierra, los periodos glaciales ocasionaron la acumulación de espesas capas de hielo a lo largo de los miles de años en que persistió el frío más intenso; luego, en los miles de años siguientes que coincidieron con una fase más cálida, los hielos remitieron algo, aunque no desaparecieron por completo.

En las latitudes más bajas, como en el este africano, la mayor aridez del clima favoreció que prosperara un tipo de vegetación hasta entonces desconocido, más propio de las zonas desérticas. También se incrementaron las sabanas de pastos, casi desprovistas de árboles, semejantes a las praderas, las estepas o las pampas actuales.

A lo largo del millón y medio de años transcurridos desde que Lucy se paseaba por África habían surgido numerosas especies de homínidos, algunas de las cuales prosperaron durante cientos de miles de años y luego desaparecieron.

Por aquellos tiempos habitaba la zona del este de África el primer representante del género Homo:

El Homo habilis, un antecesor mucho más próximo a nosotros que cualquiera de las anteriores especies, con una capacidad craneal de entre 600 y 800 cm3 y que ya era capaz de fabricar utensilios de piedra, aunque muy toscos. Es conveniente tener en cuenta que la aparición de una nueva especie no tiene por qué coincidir necesariamente con la extinción de la precedente. En realidad, muchas de estas especies llegaron a convivir durante miles de años.

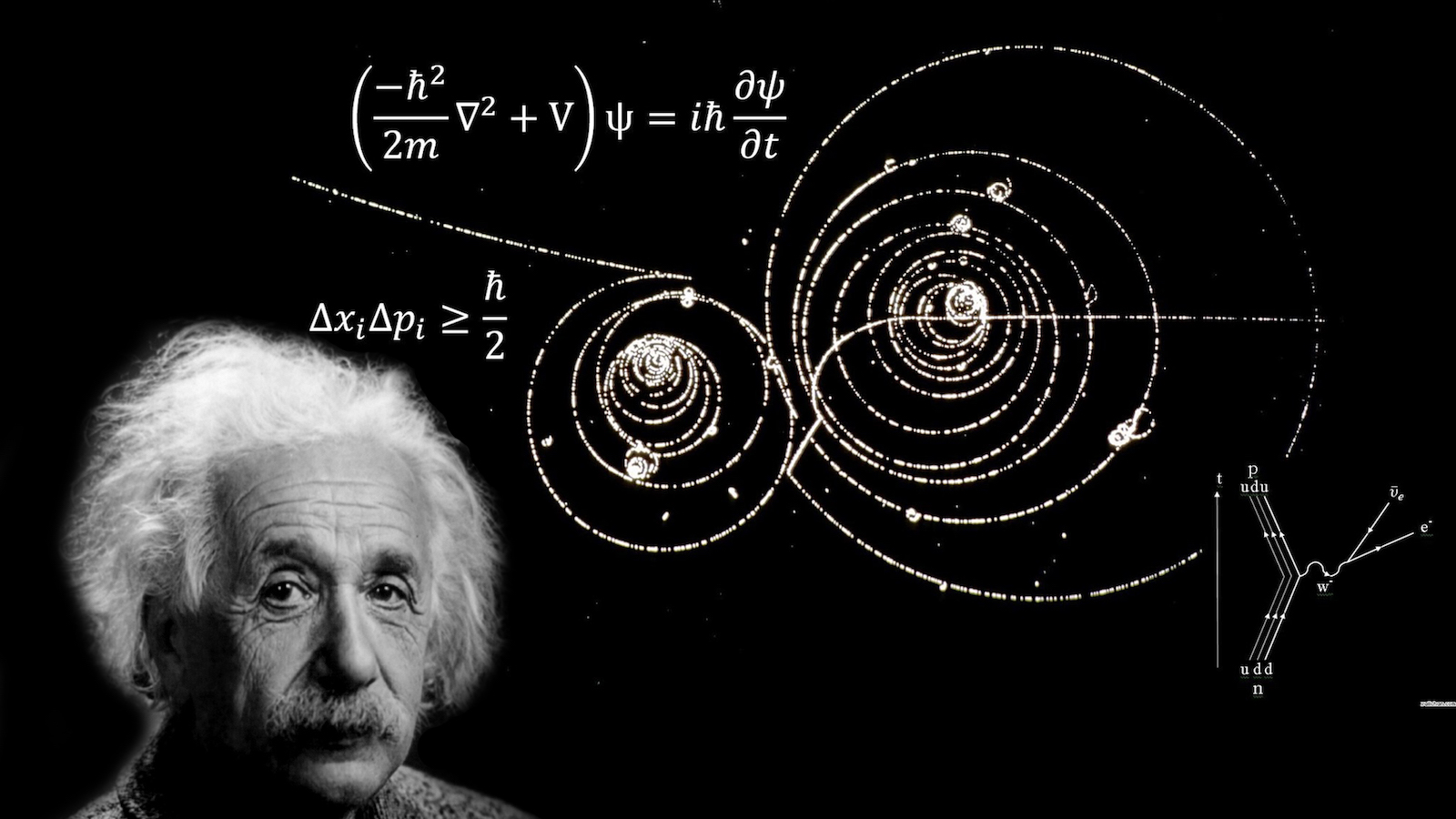

Las peripecias de estos personajes por sobrevivir llenarían varios miles de comentarios como este y, desde luego, no es ese el motivo de lo que aquí queremos explicar, más centrado en hacer un repaso desde los orígenes de nuestros comienzos hasta nuestros días y ver que la evolución del conocimiento es imparable, desde las ramas de los árboles y los gruñidos, hemos llegado hasta la Mecánica Cuántica y la Relatividad General que, mediante sofisticadas matemáticas nos explican el mundo en el que vivimos, el Universo al que pertenecemos, y las fuerzas que todo lo rigen para crear la materia.

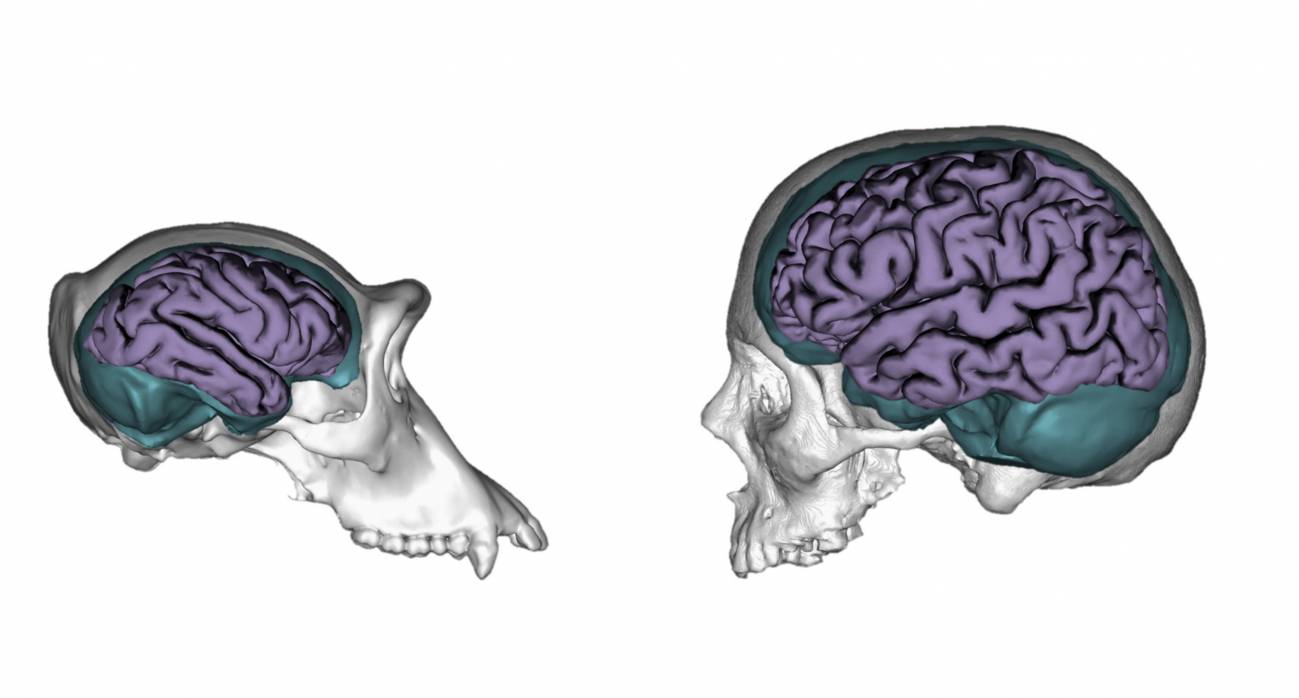

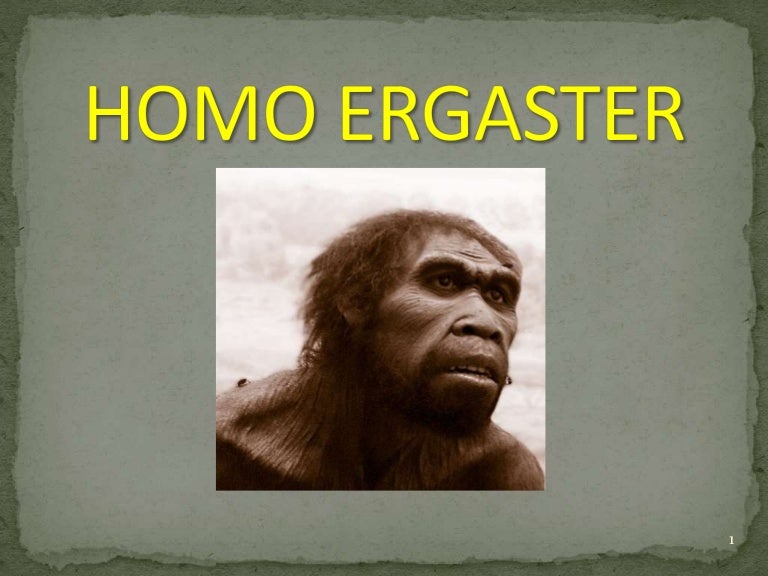

Pero continuemos. En dos millones de años de evolución se dobló el volumen cerebral desde los 450 cm3 del Australopithecus aferensis hace cuatro millones de años hasta los 900 cm3 del Homo ergaster. Es un misterio cómo se llegó a desarrollar nuestro cerebro con una capacidad de 1.300 cm3 y una complejidad estructural tan sorprendente como se comentaba en las primeras páginas de este trabajo.

Pero también resulta un misterio cómo fue posible que nuestro cerebro evolucionara a la velocidad a la que lo hizo: en apenas tres millones de años el volumen cerebral pasó de 450 a 1.300 cm3. Esto representa un crecimiento de casi 30 mm3 por siglo de evolución. Si consideremos una duración media de treinta años para cada generación, han pasado unas cien mil generaciones desde Lucy hasta nosotros, lo que supone un crecimiento medio de 9 mm3 de encéfalo por cada generación.

El aumento del volumen del cerebro es una especialización como la de cualquier otro órgano, y la selección natural favoreció el crecimiento encefálico porque proporcionó ventajas de supervivencias y reproducción en el nicho ecológico de los homínidos. Tradicionalmente, a la hora de abordar la cuestión de la evolución del cerebro se plantean grandes cuestione: ¿Para qué necesitaron nuestros antecesores un cerebro grande? ¿Por qué la evolución desarrolló una estructura que permite sembrar una huerta, componer una sinfonía, escribir una poesía o inventar un tensor métrico que nos permita operar con dimensiones más altas curvas del espacio?

Estas y otras muchas preguntas, nunca tienen una respuesta científica convincente. Eso sí, sabemos que nuestro cerebro es un lujo evolutivo, la herramienta más delicada, compleja y precisa jamás creada en la biología.

El cerebro es un órgano que consume mucha energía y posee una elevada actividad metabólica. El cerebro humano tiene una actividad metabólica varias veces mayor de lo esperado para un primate de nuestro mismo peso corporal: consume entre un veinte y un veinticinco por 100 del gasto energético en reposo (metabolismo basal), en comparación con el ocho a diez por 100 de consumo energético para los primates. Además, el cerebro es exquisito y muy caprichoso en cuanto al combustible que utiliza para producir energía; no le sirve cualquier cosa. En situaciones normales el cerebro sólo consume glucosa y utiliza 100 gr. de este azúcar cada día, la cual procede de los hidratos de carbono ingeridos con los alimentos vegetales. Sólo en casos de extrema necesidad, por ejemplo cuando llevamos varios días sin comer hidratos de carbono, el cerebro recurre a su combustible alternativo, un sucedáneo, que son los cuerpos cetónicos que proceden de las grasas.

A causa de estas peculiaridades metabólicas del tejido cerebral, su funcionamiento entraña un importante consumo de recursos y gasta una notable cantidad de combustible metabólico. Estos valores aumentan si consideramos el precio del desarrollo del cerebro; el cerebro de un recién nacido representa el doce por 100 del peso corporal y consume alrededor del sesenta por 100 de la energía del lactante. Una gran parte de la leche que mama un niño se utiliza para mantener y desarrollar su cerebro.

Los ladrillos del cerebro: Es evidente que el estímulo para la expansión evolutiva del cerebro obedeció a diversas necesidades de adaptación como puede ser el incremento de la complejidad social de los grupos de homínidos y de sus relaciones interpersonales, así como la necesidad de pensar para buscar soluciones a problemas surgidos por la implantación de sociedades más modernas cada vez. Estas y otras muchas razones fueron las claves para que la selección natural incrementara ese prodigioso universo que es el cerebro humano.

Claro que, para levantar cualquier edificio, además de un estímulo para hacerlo se necesitan los ladrillos específicos con las que construirlo y la energía con la que mantenerlo funcionando.

La evolución rápida del cerebro no solo requirió alimentos de una elevada densidad energética y abundantes proteínas, vitaminas y minerales; el crecimiento del cerebro necesitó de otro elemento fundamental:

Representaciones en tres dimensiones de varios ácidos grasos.

Un aporte adecuado de ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena, que son componentes fundamentales de las membranas de las neuronas, las células que hacen funcionar nuestro cerebro.

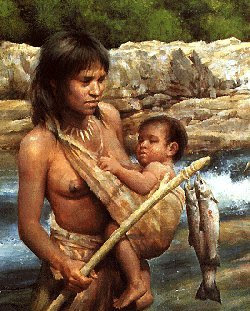

Nuestro organismo, como ya he señalado, es incapaz de sintetizar en el hígado suficiente cantidad de estos ácidos grasos; tiene que conseguirlos mediante la alimentación. Estos ácidos grasos son abundantes en los animales y en especial en los alimentos de origen acuático (peces, moluscos, crustáceos). Por ello, algunos especialistas consideran que la evolución del cerebro no pudo ocurrir en cualquier parte del mundo y, por lo tanto, requirió un entorno donde existiera una abundancia de estos ácidos grasos en la dieta: un entorno acuático.

El cerebro humano contiene 600 gramos de estos lípidos tan especiales imprescindibles para su función. Entre estos lípidos destacan los ácidos grasos araquidónico (AA, 20:4 W-6) y docosahexaenoico (D H A, 22:6 W-3); entre los dos constituyen el noventa por 100 de todos los ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena en el cerebro humano y en el resto de los mamíferos.

Una buena provisión de estos ácidos grasos es tan importante que cualquier deficiencia dentro del útero o durante la infancia puede producir fallos en el desarrollo cerebral.

El entorno geográfico del este de África donde evolucionaron nuestros ancestros proporcionó una fuente única nutricional, abundante de estos ácidos grasos esenciales para el desarrollo cerebral. Esta es otra de las circunstancias extraordinarias que favoreció nuestra evolución.

Los lagos africanos tuvieron una importante “misión” para ayudar la evolución del Homo

Las evidencias fósiles indican que el género Homo surgió en un entorno ecológico único, como es el formado por los numerosos lagos que llenan las depresiones del valle del Rift, el cual, en conjunto y desde un punto de vista geológico, es considerado un “proto-océano”. El área geográfica formada por el mar Rojo, el golfo de Adén y los grandes lagos del Rift forman lo que en geología se conoce como “océano fallido”. Son grandes lagos algunos de una gran profundidad (el lago Malwi tiene 1.500 metros y el lago Tanganika 600 m.) y de una enorme extensión (el lago Victoria, de casi 70.000 km2, es el mayor lago tropical del mundo). Se llenaban, como hacen hoy, del agua de los numerosos ríos que desembocan en ellos; por eso sus niveles varían según las condiciones climatológicas regionales y estaciónales.

Muchos de estos lagos son alcalinos debido al intenso volcanismo de la zona. Son abundantes en peces, moluscos y crustáceos que tienen proporciones de lípidos poliinsaturados de larga cadena muy similares a los que componen el cerebro humano. Este entorno, en el que la especie Homo evolucionó durante al menos dos millones de años, proporcionó a nuestros ancestros una excelente fuente de proteínas de elevada calidad biológica y de ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena, una combinación ideal para hacer crecer el cerebro.

Ésta es otra de las razones en las que se apoyan algunos para sugerir que nuestros antecesores se adaptaron durante algunos cientos de miles de años a un entorno litoral, posiblemente una vida lacustre, en el “océano fallido” de los grandes lagos africanos y que nuestra abundante capa de grasa subcutánea es la prueba de esta circunstancia de nuestra evolución.

La realidad es que este entorno lacustre proporcionó abundantes alimentos procedentes del agua, ricos en proteínas de buena calidad y en ácidos grasos poliinsaturados. Estos alimentos completaban la carroña incierta o la caza casi imposible. Durante cientos de miles de años evolucionaron los homínidos en este entorno entre la sabana ardiente y las extensiones interminables de aguas someras por las que vagaban los clanes de nuestros antepasados chapoteando a lo largo de kilómetros en busca de alimento. Este entorno único no solo garantizó los nutrientes necesarios para desarrollar el cerebro, sino que aceleró numerosos cambios evolutivos que confluirían en el Homo sapiens.

Diferentes pero iguales

Nuestra especie es muy homogénea en sus características: somos muy similares a pesar de lo que pudiera parecer a causa de las diferencias del color en la piel o en los rasgos faciales de las diferentes poblaciones. Tanto los datos de la genética homo los de la paleoantropología muestran que los seres humanos, como especie, procedemos de un grupo pequeño de antepasados que vivían en África hace unos cuatrocientos mil años.

Hemos logrado determinar con precisión nuestros orígenes como especie mediante precisos análisis genéticos; por ejemplo, los estudios llevados a cabo sobre los genes de las mitocondrias pertenecientes a individuos de todas las poblaciones del mundo y de todas las razas.

Estudiando el A D N mitocondrial de miles de personas se ha llegado a formular la llamada “Teoría de la Eva Negra”, según la cual todos nosotros, los Homo sapiens, procedemos de una hembra que vivió en algún lugar de África hace ahora unos tres cientos mil años. Otros estudios se han realizado mediante el análisis del polimorfismo del cromosoma Y.

Pero tanto unos estudios como otros han dado el resultado similar. Los estudios del material genético del cromosoma Y confirman que la Humanidad tuvo un antepasado varón que vivió en África hace unos doscientos mil años. Seria la “Teoría del Adán Negro”. Estudios del Gen de la hemoglobina ratifican que todas las poblaciones humanas modernas derivan de una población ancestral africana de hace unos doscientos mil años compuesta por unos seiscientos individuos.

Los hallazgos paleo-antropológicos ratifican el origen único y africano de nuestra especie. Se han encontrado en diversa regiones de África algunos fósiles, de características humanas modernas, con una antigüedad de entre tres cientos mil y cien mil años; estos incluyen: el cráneo de kabwe (en Zambia), de 1.285 c.c.; el fósil KNM-ER-3834 del lago Turkan, en Kenia, de casi litro y medio; los fósiles encontrados en los yacimientos de Border Cave y Klassies River Mouth, de África del sur; y los esqueletos y cráneos encontrados en los enterramientos de la Cueva de Qafzeh y del abrigo de Skhul, ambos en Israel y datados en unos cien mil años.

En 1.968 se descubrieron en Dordoña el cráneo y el esqueleto de uno de nuestros antepasados, al que se denominó Hombre de Cro-Magnon. Hoy sabemos que hace unos cuarenta mil años aparecieron en Europa unos inmigrantes de origen africano, que eran los primeros representantes de la especie Homo sapiens sapiens que alcanzaban estos territorios. Llegaron con unas armas terribles e innovadoras, conocían el modo de dominar el fuego y poseían una compleja organización social; y por lo que se refiere a las otras especies de homínidos que habitaban por aquel entonces Europa, concretamente los Homo neandertales, al parecer, los eliminaron por completo.

Los cromañones poseían las características de los pobladores de las regiones próximas al ecuador: poco macizos, muy altos y de brazos y piernas largas; sus huesos eran muy livianos por aumento del canal medular, dentro de la diáfisis. Los huesos que formaban las paredes del cráneo eran más finos, que los de sus predecesores. Habían sufrido una reducción de la masa muscular. El desarrollo de armas que podían matar a distancia con eficacia y sin requerir gran esfuerzo, como los propulsores, las hondas y, más tarde, el arco y las flechas, hicieron innecesarias una excesiva robustez. En general, eran muy parecidos a nosotros y, hasta tal punto es así que, si cogiéramos a uno de estos individuos, lo lleváramos a la peluquería, le pusiéramos un buen traje, y lo sacáramos de paseo, se confundiría con el resto de la gente sin llamar a atención.

Llegados a este punto, no merece la pena relatar aquí las costumbres y forma de vida de esas poblaciones que, en tantos y tantos escritos hemos podido leer y conocemos perfectamente. El objeto de todo esto era esbozar un perfil de lo que fuimos, de manera que dejemos ante nosotros la evolución por la que hemos pasado hasta llegar aquí, y, a partir de ahora, pensar en la evolución que nos queda hasta convertirnos en los seres del futuro que, seguramente, regirán en el Universo.

En todo esto que estamos tratando, tenemos que luchar contra problemas enormes:

- Nuestra ignorancia.

- La existencia o no existencia de Dios.

- La condición Humana.

- Desconocer realmente de donde venimos y hacia donde vamos.

- Ese principio de la Naturaleza que nos llevas a sufrir por los seres queridos.

- Soportar el inexorable paso del Tiempo sin poder evitar nuestro deterioro.

- Nuestro comportamiento irracional derivado del sentido menos común de los sentidos.

- Muchos más.

Somos una parte de él y queremos conocerlo

Está claro que, el punto uno, se va resolviendo poco a poco, a medida que transcurren los siglos y vamos avanzando en los conocimientos del mundo y del Universo que nos acoge. También, algo más despacio, conocemos de nosotros mismos, de las sensaciones que percibimos y de las fuerzas internas que nos empujan a ciertos comportamientos, no pocas veces inexplicables. ¿Cómo podríamos explicar el comportamiento de un enamorado? Para bien o para mal, los sentimientos son los que nos mueven.

Richard Dawkins, biólogo y evolucionista británico ha publicado un libro que ha titulado El espejismo de Dios, en el que pretende demostrar científicamente que el Sumo Creador es una pura ficción de la Mente Humana y, refuta de manera sistemática los argumentos teológicos clásicos de San Anselmo, San Agustín, y Santo Tomás, exponiendo en contra la tesis más sencilla y coherente para explicar el surgir de alas en los pájaros, aletas en los peces y la misma vista, dejando las creencias religiosas o viejos sentimientos y creencias tribales nacidas desde la ignorancia y el miedo a lo desconocido.

¡Pobre Sr. Dawkins! no sabe en el lío que se ha metido.

En fin, el tema sería mucho más largo pero, el breve repaso nos contó lo que hicimos en el Pasado.

Emilio Silvera V.

Oct

8

¿Será único nuestro Universo?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

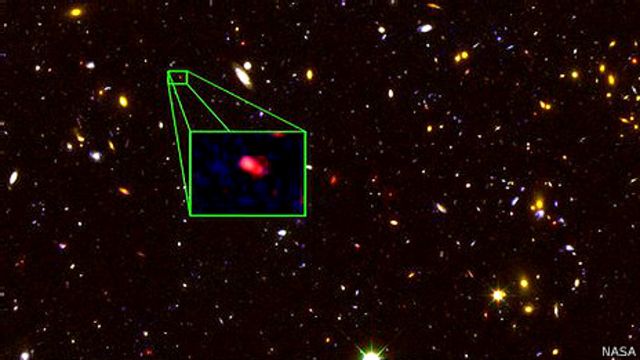

La galaxia más lejana creada en el universo temprano

Como nunca nadie pudo estar en otro Universo, tenemos que imaginarlos y basados en la realidad del nuestro, realizamos conjeturas y comparaciones con otros que podrían ser. ¿Quién puede asegurar que nuestro Universo es único? Realmente nadie puede afirmar tal cosa e incluso, estando limitados a un mundo de cuatro dimensiones espacio-temporales, no contamos con las físicas necesarias para poder captar (si es que lo hay), ese otro universo paralelo o simbiótico que presentimos junto al nuestro y que sospechamos que está situado en ese “vacío” que no hemos llegado a comprender.

Nuestros ingenios tecnológicos están limitados y no “ven” más allá de nuestro Universo

Sin embnargo, podríamos conjeturar que, ambos universos, se necesitan mutuamente, el uno sin el otro no podría existir y, de esa manera, estaríamos en un universo dual dentro de la paradoja de no poder conocernos mutuamente, al menos de momento, al carecer de los conocimientos necesarios para ello.

Es curioso como un equipo de astrónomos y cosmólogos estudiante la expansión del Universo y tratando de buscar la verdadera causa de dicho comportamiento (las galaxias se alejan las unas de las otras sin una razón aparente, toda vez que, la cantidad de materia bariónica percibida, no sería suficiente para arrastrarlas de esa manera), de manera denodada y pertinaz buscan el por qué se expande el universo de esa manera que no pueden explicar y, en dicha tarea, dicen haber percibido, más allá del supuesto “borde de nuestro Universo” la presencia de algo grande.

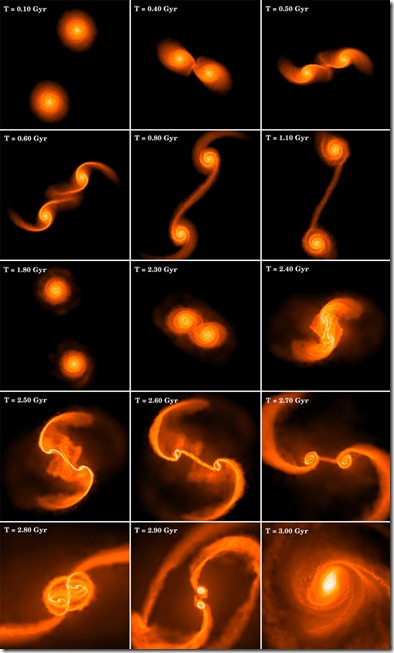

Lo mismo que se fusionan las galaxias, podrían hacerlo los universos

Lo único que se me ocurre pensar es en la presencia de otro universo que tira del nuestro por la fuerza de gravedad que genera y, al final del camino, como ocurre con las galaxias, terminarán fusionándose los dos universos. Es simplemente lo que ocurre con las galaxias pero, a escala mayor.

Imagináis la grandiosidad que está presente en una sola Galaxia como la nuestra. Así el poeta, hablando consigo mismo exclamó:

¡Oh mundo de mundos!

¡Oh vida de vidas!

¿Cuál es tu centro?

¿Dónde estamos nosotros?

¿Habrá más de lo que vemos?

¿Debemos prestar atención a las voces que oímos en nuestras mentes?

¿Podríamos estar en el centro de un vacío cósmico? ¿O ser vecinos de un vacío super-gigante?

El Universo (al menos el nuestro), nos ofrece algo más, mucho más que grandes espacios vacíos, oscuros y fríos. En él podemos ver muchos lugares luminosos llenos de estrellas, de mundos y… muy probablemente de vida. Sin embargo, tenemos la sospecha de que, aparte del nuestro, otros universos podrían rondar por ahí y conformar un todo de múltiples Universos de características diversas y no en todos, sería posible la de estrellas y como consecuencia la Vida.

En nuestras ánsias de querer saber sobre “esa verdad” que incansables perseguimos, hemos realizados innumerables excursiones por todos los senderos conocidos y otros nuevos que hemos dejado abiertos intentanto llegar a entender y explicar si, las fuerzas fundamentales de la Naturaleza y, las Constantes Universales pudieran estar presentes, en otros Universos de la misma manera que en el nuestro. La conclusión ha sido que no. Otros Universos (si existen) podrían ser iguales al nuestro y también, muy diferentes y todo dependería de su momento inicial que es el que determina la de Universo quen será cualquier universo que pudiera llegar a existir.

No es fácil imaginar cómo serían esos otros universos y como llegar

Hemos visto como los cosmólogos contemplan activamente la naturaleza de “otros mundos” en los que las constantes harían la vida imposible. Esto nos plantea la cuestión más profunda de si estos otros mundos “existen” en algún sentido y, si es así, qué los hace diferentes del mundo que vemos nosotros. También ofrece una alternatica al vijeo argumento de que el aparente buen ajuste del mundo para que posea todas aquellas propiedades requeridas para la vida es de alguna forma de un diseño especial. Pues si existen todas las alternativas posibles, debemos encontrarnos necesariamente habitando en una de las que permiten que exista la vida. Y podríamos ir aún más lejos y aventurar la conjetura de que podríamos esperar encontrarnos en el tipo más probable de Universo que sustenta la vida.

“Si pudiéramos saber que nuestro propio Universo era sólo uno entre un número indefinido de ellos, con propiedades cambiantes, quizá podríamos invocar una solución análoga al principio de la selección natural; que sólo en ciertos universos, entre los que se incluye el nuestro, se dan las condiciones apropiadas para el surgir de la vida, y a menos que se satisfaga esta condición en otros universos no podría existir observadores para advertir tal hecho.”

¡No saben lo que se pierden! ¡Pobres universos!

Una de las dificultades de concebir siquiera semejantes multiversos de todos los universos posibles es que hay muchas cosas que podrían ser diferentes. De nuestro estudio de las matemáticas sabemos que existen lógicas diferentes a la que utilizamos en la práctica, en la que los enunciados son o verdaderos o falsos. Análogamente, hay diferentes estructuras matemáticas; diferentes leyes de la Naturaleza posible ; diferentes valores para las constantes de la Naturaleza; diferentes números de dimensiones de espacio y de tiempo; diferentes de partida para el Universo; y diferentes resultados aleatorios para secuencias complejas de sucesos. Frente a ello, la colección de todos los mundos posibles tendría que incluir, como mínimo, todas las permutaciones y combinaciones posibles de estas diferentes cosas. Obtener una comprensión de todo este maremágnum sería pedirnos demasiado (al menos por el momento).

Claro que, concebir Universos con más que el nuestro…se nos hace muy cuesta arriba. Nuestras mentes son tridimensionales y, hemos al añadido de esa cuarta dimensión temporal que nos trajo la relatividad especial pero, cuando tratamos de ir más allá, no asimilamos bien y la visión de ese “mundo” de dimensiones extra, no caben en nuestra cabeza. Sin embargo, los números sí lo permiten y pueden configurar mundos de 10, 11 y hasta 26 dimensiones y, en ese mundo teórico-matemático, sí pueden convivir todas las fuerzas de nuestro Universo y allí podemos respuestas que, en nuestro Universo cotidiano cuatridimensional, no podemos hallar.

Lo cierto es que, ya hemos visto lo que puede suceder si se realizaran algunos de esos otros mundos posibles, mundos con más dimensiones u otros valores de las constantes cruciales. Sin embargo, no sabemos si estos diferentes mundos son realmente posibles. Está muy bien contemplar cambios en las constantes de la Naturaleza y las cantidades que definen la forma y el tamaño del Universo. Pero ¿hay realmente universos alternativos permitidos o son tan posibles como los círculos cuadrados? Podría ser que la “Teoría de Todo” sea muy restrictiva cuando se trate de dar permiso de planificación para otros universos.

Por imaginar que no quede. Nuestras mentes construyen escenarios que…

El hecho de que podamos concebir muchos universos alternativos, definidos por otros valores de las constantes de la Naturaleza, quizá sea simplemente un reflejo de nuestra ignorancia acerca de “la prisión” en la que está confinada la consistencia lógica que exige una Teoría de Todo. Cuando se trata de contemplar otros universos tenemos dos formas de abordar el problema. Existe la aproximación conservadora que produce mundos alternativos haciendo pequeños cambios en las propiedades de nuestro mundo; pequeños cambios en los valores de algunas de las constantes de la Naturaleza, propiedades ligeramente diferentes del Universo astronómico, quizá, pero no cambios en las propias leyes de la Naturaleza. Normalmente estos muestran que si “los pequeños cambios” son demasiado grandes hay consecuencias adversas para la existencia de la vida tal como la conocemos. Nuestro tipo de vida puede seguir existiendo si hubiera un cambio de una parte en cien mil millones en el valor de la constante de estructura fina, pensamos nosotros, pero no si hubiera un cambio de una parte entre diez.

Quién puede saber como sería un universo con las constantes universales diferentes a las del nuestro

¿Quién sabe? Con unas constantes diferentes podríamos tener cualquier clase de Universo incluso ¿Alguno en la sombra? Claro que grandes cambios pueden alterar otras cosas como las leyes, la lógica matemática subyacente o el de dimensiones del espacio tiempo. Tiene que concebir tipos de “vida” que ni podemos imaginar, serían completamente nuevos y que podrían existir en ambientes tan diferentes al nuestro que, incluso, teniéndolos a nuestro lado, no lo podríamos ver y, claro, al llegar a este punto nos suscita tener que hacer un examen más detallado de qué entendemos por vida, dado que esa vida de ese otro universo, sería tan vida como la del nuestro.

Ante todas estas ideas… al contemplar escenas de nuestro mundo como las que arriba contemplamos, no puedo dejar de imaginar lo que pensarían seres de otros mundos que nos pudieran estar contemplando. Fabricamos “colmenas” que nos sirven de habitad y que están adecuadas a las de nuestro mundo. En otros mundos mucho mayores, de tener presente la vida, dada su enorme gravedad, ésta tendría que ser pequeña ¿De insectos quizá?

No sería nada visitar otro Universo en cuyos mundos sólo vivieran insectos de dos metros, o, aquellos otros que, poblados de sofisticados robots tuvieran una Sociedad constituida sobre una continuada replicación y su único objetico sería el de poblar mundos y más mundos en los que, como sería lógico pensar, no cabrían otros seres que, como nosotros, venimos de un origen natural que serían, seguramente los seres primigenios del planeta que construyeron a los que hoy dominan esos mundos.

Haber podido conquistar algunos conocimientos que nos hablan de la inmensidad del Universo, de la diversidad de infinitas estrellas y de la multiplicidad de mundos que existen en las galaxias que pueblan el Cosmos, no podemos dejar de imaginar los mundos que, con propiedades diferentes a las de la Tierra, puedan albergar a criaturas que, unas veces habrán alcanzado la consciencia y otras no. Cuando podamos alcanzar la tecnología necesaria para visitar otros mundos que orbitan a estrellas similares y diferentes al Sol, entonces, y sólo entonces, podremos comprender que la vida en el Universo es de muchas maneras y que no estamos solos en tan vasto espacio.

Negarlo no lo podemos negar y, hasta es muy probable que sí puedan existir esos otros Universos. Sin embargo, yo me quedo con el nuestro que, poco a poco, se va dejando descorrer el velo que esconde sus secretos y estamos llegando a un nivel aceptable de comprensión de lo que su Naturaleza pudiera ser. Ningún Universo como el nuestro para vivir y tratar de llevar a cabo nuestros proyectos de futuro. Y, si finalmente nos vemos abocados a tener que “mudarnos” a uno de esos otros Universos, lo esencial será comprobar antes que, las son exactas o muy parecidas a las del nuestro,

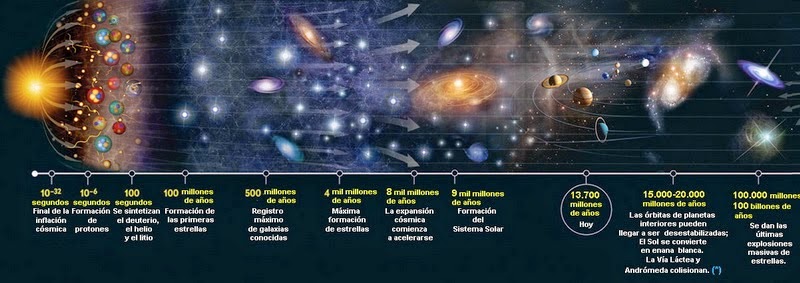

Este escenario evolutivo de nuestro Universo tiene la característica clave de que las físicas en el pasado no eran las mismas que las actuales o las futuras. Hubo épocas en que la vida no podía existir porque había demasiado calor para los átomos; hubo épocas previas a las estrellas y habrá un tiempo en el que todas las estrellas hayan muerto. En este escenario hay un intervalo preferido de la historia cósmica durante el que es más probable que los observadores evolucionen por primera vez y hagan sus observaciones del Universo y, si hemos hecho nuestra tarea, también sabremos de esos otros universos que nos pudieran acoger en ese momento final del nuestro.

¡Es todo tan complicado! ¡Sabemos tan poco!

¿Estaría programada la presencia de los seres vivos inteligentes en el Universo?

Por fuerza la cosmología conduce a cuestiones fronterizas entre ciencia experimental, filosofía y religión. No es solo el caso de los sabios antiguos. También los físicos de hoy se plantean preguntas de esa clase, sobre todo a propósito del llamado “principio antrópico”. A partir de los conocimientos actuales, este principio señala que las leyes y magnitudes físicas fundamentales parecen cuidadosamente afinadas para que la formación y el desarrollo del universo pudieran dar lugar a la vida en la Tierra y en otros planetas idóneos para acogerla.

El “Principio Copernicano”, invocado frecuentemente en la Cosmología moderna, insiste en la homogeneidad del Universo, negando cualquier primacía de posición o propiedades asociadas con la existencia humana. En cualquier parte del Universo podrán estar presentes los seres vivos.

El “Principio Copernicano” como habréis deducido ya, toma su nombre de la propuesta de Copérnico (ya anteriormente formulada por Aristarco) de desplazar a la Tierra de la posición central ocupada en el sistema de Tolomeo, aunque tal centralidad se debiese a la falta de paralaje estelar y no a una sobrevaloración de nuestra existencia en el planeta.

El paso siguiente lo dio Shapley hace un siglo, al mostrar que tampoco el Sol ocupa el centro de la Via Láctea. Finalmente, el Universo “finito pero ilimitado” de Einstein niega la posibilidad de encontrar un centro en su volumen tridimensional, y afirma la equivalencia de posición de todos los puntos del espacio. No tiene sentido preguntar dónde estamos en el continuo expandirse de un Universo que contiene probablemente más de 100.000 millones de galaxias, y que vuelve a la insignificancia aun la majestuosa estructura de la Vía Láctea, nuestra ciudad cósmica.

¿Cómo habrán surgido el Universo, la Vida y la Humanidad?

Sin embargo, a partir de la década de los años 30, se da una reacción interesante, que afirma, cada vez con argumentos más fuertes y detallados, que el Hombre está en un tiempo y un lugar atípicos y privilegiados en muchos respectos, que obligan a preguntarnos si nuestra existencia está ligada en un modo especial a características muy poco comunes en el Universo. Esta pregunta adquiere un significado especial al considerar las consecuencias previsibles (según las leyes físicas) de cualquier alteración en las condiciones iniciales del Universo. Con un eco de las palabras de Einstein: ¿tuvo Dios alguna alternativa al crear?. No solamente debemos dar razón de que el Universo exista, sino de que exista de tal manera y con tales propiedades que la vida inteligente puede desarrollarse en él. Tal es la razón de que se formule el Principio Antrópico, en que el Hombre (entendido en el sentido filosófico de “animal racional”, independientemente de su hábitat y su morfología corporal) aparece como condición determinante de que el Universo sea como es.

No hemos logrado ese contacto pero…llegará

Las primeras sugerencias de una conexión entre vida inteligente y las propiedades del Universo en su momento actual aparecen en las relaciones adimensionales hechas notar por Eddington: la razón de intensidad entre fuerza electromagnética y fuerza gravitatoria entre dos electrones, entre la edad del Universo y el tiempo en que la luz cruza el diámetro clásico de un electrón, entre el radio del Universo observable y el tamaño de una partícula subatómica, nos da cifras del orden de 10 elevado a la potencia 40. El número de partículas nucleares en todo el cosmos se estima como el cuadrado de ese mismo número. ¿Son éstas coincidencias pueriles o esconden un significado profundo?. La hipótesis de los grandes números sugiere que el Hombre solamente puede existir en un lugar y momento determinado, cuando tales coincidencias se dan, aunque nadie hasta el momento ha podido dar una explicación de estas relaciones.

Arthur Eddintong

Una versión más especulativa, el principio antrópico fuerte, asegura que las leyes de la física deben tener propiedades que permitan evolucionar la vida. La implicación de que el universo fue de alguna manera diseñado para hacer posible de la vida humana hace que el principio antrópico fuerte sea muy controvertido, ya que nos quiere adentrar en dominios divinos que, en realidad, es un ámbito incompatible con la certeza comprobada de los hechos a que se atiene la ciencia, que recorre senderos muy alejados de los que están presentes en la fe.

Si la carga del electrón, la masa del protón o la velocidad de la luz, variaran tan sólo una diezmilésima parte… ¡La vida tal como la conocemos no existiría! Es decir, estamos ante el problema del ajuste fino que significa que las las constantes fundamentales de un modelo físico para el universo deben ser ajustados de forma precisa para permitir la existencia de vida. Sobre estas constantes fundamentales no hay nada en la teoría que nos indique que deban tomar esos valores que toman. Podemos fijarlas de acuerdo con las observaciones, pero esto supone fijarlas de entre un rango de valores colosal. Esto da la impresión de cierta arbitrariedad y sugiere que el universo podría ser una realización improbable entre tal rango de valores. He ahí el problema.

El principio antrópico nos invita al juego mental de probar a “cambiar” las constantes de la naturaleza y entrar en el juego virtual de ¿qué hubiera pasado si…? Ya hemos hablado aquí muchas otras veces de lo que pasaría si el valor de las constantes fueran diferentes.

¿Viviríamos en un mundo de revés?

Especulamos con lo que podría haber sucedido si algunos sucesos no hubieran ocurrido de tal o cual manera para ocurrir de esta otra. ¿Qué hubiera pasado en el planeta Tierra si no aconteciera en el pasado la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios? ¿Habríamos podido estar aquí hoy nosotros? ¿Fue ese cataclismo una bendición para nosotros y nos quitó de encima a unos terribles rivales?

Fantasean con lo que pudo ser…. Es un ejercicio bastante habitual; sólo tenemos que cambiar la realidad de la historia o de los sucesos verdaderos para pretender fabricar un presente distinto. Cambiar el futuro puede resultar más fácil, nadie lo conoce y no pueden rebatirlo con certeza. ¿Quién sabe lo que pasará mañana?

¿Serán ellos y no nosotros los que dominen el futuro?

Siempre estamos imaginando el futuro que vendrá. Los hombres tratan de diseñarlo pero, finalmente, será el Universo el que tome la última palabra de lo que deba ser. Por mucho que nosotros nos empeñemos, las estructuras del Universo nunca podrán ser cinceladas por nuestras manos ni por nuestros ingenios, sólo las inmensas fuerzas de la Naturaleza puede transformar las estrellas, las galaxias o los mundos…lo demás, por muy bello que pudiera ser, siempre será lo artificial.

Lo que ocurra en la naturaleza del universo está en el destino de la propia naturaleza del cosmos, de las leyes que la rigen y de las fuerzas que gobiernan su mecanismo sometido a principios y energías que, en la mayoría de los casos se pueden escapar a nuestro actual conocimiento.

Lo que le pueda ocurrir a nuestra civilización, además de estar supeditada al destino de nuestro planeta y de nuestro Sol, incluso de nuestro Sistema Solar y de la Galaxia, de alguna manera, también está en manos de los propios individuos que forman esta civilización y que, con sensibilidades distintas y muchas veces dispares, hace impredecibles los acontecimientos que puedan provocar individuos que participan con el poder individual de libre albedrío. Fijaos hoy mismo lo que puede dar de sí esa insensata polémica (que dura ya milenios) entre los palestinos y los israelitas.

Siempre hemos sabido especular con lo que pudo ser o con lo que podrá ser si… Lo que en la mayoría de las veces, es el signo de cómo queremos ocultar nuestra ignorancia. Bien es cierto que sabemos muchas cosas pero, también es cierto que son más numerosas las que no sabemos.

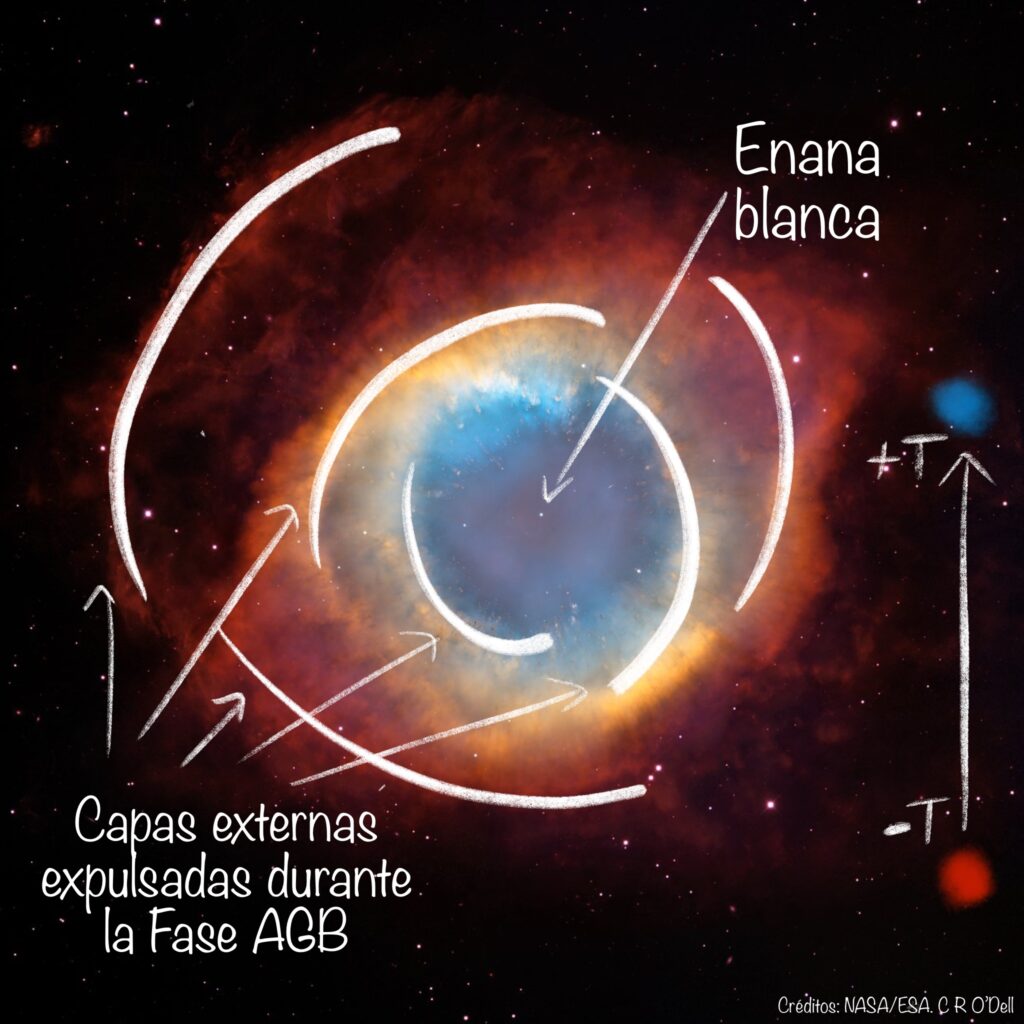

Cuando el Sol agote todo su combustible nuclear, estará acercándose el final de la Tierra como planeta que albergó la vida. Los cambios serán irreversibles, los océanos se evaporarán y sus aguas hirvientes comenzarán a llenar la atmósfera de gases. La Gigante roja engullirá a los planetas Mercurio, Venus y probablemente se quedará muy cerca de la Tierra calcinada y sin vida.

Sabiendo que el destino irremediable de nuestro mundo, el planeta Tierra, es de ser calcinado por una estrella gigante roja en la que se convertirá el Sol cuando agote la fusión de su combustible de hidrógeno, helio, carbono, etc, para que sus capas exteriores de materia exploten y salgan disparadas al espacio exterior, mientras que, el resto de su masa se contraerá hacia su núcleo bajo su propio peso, a merced de la gravedad, convirtiéndose en una estrella enana blanca de enorme densidad y de reducido diámetro. Sabiendo eso, el hombre está poniendo los medios para que, antes de que llegue ese momento (dentro de algunos miles de millones de años), poder escapar y dar el salto hacia otros mundos lejanos que, como la Tierra ahora, reúna las condiciones físicas y químicas, la atmósfera y la temperatura adecuadas para acogernos.

En el inmenso Universo, eso es lo que podría quedar de nuestro Sol, una insignificante Nebulosa Planetaria y, la consecuencia de tal transición de fase será, una Tierra sin vida y un Sistema solar de objetos muertos.

Pero el problema no es tan fácil y se extiende a la totalidad del universo que, aunque mucho más tarde, también está abocado a la muerte térmica, el frío absoluto si se expande para siempre como un universo abierto y eterno, o el más horroroso de los infiernos, si estamos en un universo cerrado y finito en el que, un día, la fuerza de gravedad, detendrá la expansión de las galaxias que comenzarán a moverse de nuevo en sentido contrario, acercándose las unas a las otras de manera tal que el universo comenzará, con el paso del tiempo, a calentarse, hasta que finalmente, se junte toda la materia-energía del universo en una enorme bola de fuego de millones de grados de temperatura, el Big Crunch. Eso daría lugar a otro Big Bang, a otro universo. Sin embargo, según los datos de que se dispone hoy, no parece que el Big Crunch pueda suceder.

Un universo replegándose sobre sí mismo…no parece probable

El irreversible final está entre los dos modelos que, de todas las formas que lo miremos, es negativo para la Humanidad (si es que para entonces aún existe). En tal situación, algunos ya piensan en la manera de escapar a tan terrible futuro. Claro que, ahora no podemos saber si finalmente, nuestro Universo se fundirá con otro como consecuencia de la expansión (el otro también se expande hacia nosotros) y, como se fusionan las galaxias, también deben hacerlo los universos. Si eso es así (que no se sabe), quizá todo diera lugar a un nuevo “amanecer” para la Humanidad.

Stephen Hawking ha llegado a la conclusión de que estamos inmersos en un multiuniverso, esto es, que existen infinidad de universos conectados los unos a los otros. Unos tienen constantes de la naturaleza que permiten vida igual o parecida a la nuestra, otros posibilitan formas de vida muy distintas y otros muchos no permiten ninguna clase de vida.

Este sistema de inflación autorreproductora nos viene a decir que cuando el universo se expande (se infla) a su vez, esa burbuja crea otras burbujas que se inflan y a su vez continúan creando otras nuevas más allá de nuestro horizonte visible. Cada burbuja será un nuevo universo, o mini-universo en los que reinarán escenarios diferentes o diferentes constantes y fuerzas.

¿Quién puede saber de lo que seremos capaces mañana?

El posible escenario futuro ha sido explorado y el resultado hallado es que, podrían existir otros universos en cada uno de esos universos, puede haber muchas cosas diferentes; pueden terminar con diferentes números de dimensiones espaciales o diferentes constantes y fuerzas de la naturaleza, pudiendo unos albergar la vida y otros no. ¡Qué locura!

El reto que queda para los cosmólogos es calcular las probabilidades de que emerjan diferentes universos a partir de esta complejidad inflacionaria ¿Son comunes o raros los universos como el nuestro? Existen, como para todos los problemas planteados, diversas conjeturas y consideraciones que influyen en la interpretación de cualquier teoría cosmológica futura cuántico-relativista. Hasta que no seamos capaces de exponer una teoría que incluya la relatividad general de Einstein (la gravedad-cosmos) y la mecánica cuántica de Planck (el cuanto-átomo), no será posible contestar a ciertas preguntas.

Lo malo de esta teoría es que no la podemos verificar, sería ir más allá de los Quarks, y, la energía necesaria para ese viaje, sería de 1019 GeV, una energía que ni uniendo todas las posibilidades que tienen los Gobiernos del mundo, la podríamos tener, es la energía de la creación.

Para los que no alcanzamos a comprender esta teoría situada en más altas dimensiones, nos parece que que es un tema filosófico que estaría en el apartado de la Metafísica, que estudia la naturaleza fundamental de la realidad, los primeros principios del Ser y la existencia y cuestiones de por qué existe algo y quién lo hizo posible.

La teoría de cuerdas tiene un gancho tremendo. Te transporta a un mundo de 11 dimensiones, universos paralelos, y partículas formadas por cuerdecitas casi invisibles vibrando a diferentes frecuencias. Además, te dice que no se trata de analogías sino de la estructura más profunda de la realidad, y que ésta podría ser la teoría final que unificara por fin a toda la física. ¿No estaremos hablando de Filosofía?

Todas las soluciones que buscamos parecen estar situadas en teorías más avanzadas que, al parecer, sólo son posibles en dimensiones superiores, como es el caso de la teoría de supercuerdas situada en 10, 11 ó 26 dimensiones. Allí, si son compatibles la relatividad y la mecánica cuántica, hay espacio más que suficiente para dar cabida a las partículas elementales, las fuerzas gauge de Yang-Mill, el electromagnetismo de Maxwell y, en definitiva, al espacio-tiempo y la materia, la descripción verdadera del universo y de las fuerzas que en él actúan.

Científicamente, la teoría del hiperespacio lleva los nombres de Teoría de Kaluza-Klein y supergravedad. Pero en su formulación más avanzada se denomina Teoría de Supercuerdas, una teoría que desarrolla su potencial en nueve dimensiones espaciales y una de tiempo: diez dimensiones. Así pues, trabajando en dimensiones más altas, esta teoría del hiperespacio puede ser la culminación que conoce dos milenios de investigación científica: la unificación de todas las fuerzas físicas conocidas. Como el Santo Grial de la Física, la “teoría de todo” que esquivó a Einstein que la buscó los últimos 30 años de su vida (sin tener las herramientas matemáticas necesarias para ello).

Es cierto, los mejores siempre han buscado el Santo Grial de la Física. Una Teoría que lo pueda explicar todo, la más completa que, mediante una sencilla ecuación, responda a los misterios del Universo. Claro que tal hazaña, no depende siquiera de la inteligencia del explorador que la busca, es más bien un problema de que las herramientas necesarias (matemáticas) para hallarla, aún no han sido inventadas.

Durante el último medio siglo, los científicos se han sentido intrigados por la aparente diferencia entre las fuerzas básicas que mantienen unido al cosmos: la Gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Los intentos por parte de las mejores mentes del siglo XX para proporcionar una imagen unificadora de todas las fuerzas conocidas han fracasado. Sin embargo, la teoría del hiperespacio permite la posibilidad de explicar todas las fuerzas de la naturaleza y también la aparentemente aleatoria colección de partículas subatómicas, de una forma verdaderamente elegante. En esta teoría del hiperespacio, la “materia” puede verse también como las vibraciones que rizan el tejido del espacio y del tiempo. De ello se sigue la fascinante posibilidad de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde los árboles y las montañas a las propias estrellas, no son sino vibraciones del hiperespacio.

Queremos llegar a manejar los mundos, las galaxias, el universo… ¡Qué ilusos!

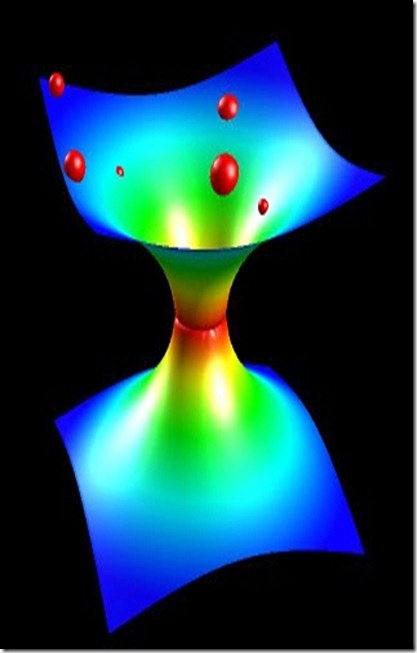

Antes mencionábamos los universos burbujas nacidos de la inflación y, normalmente, el contacto entre estos universos burbujas es imposible, pero analizando las ecuaciones de Einstein, los cosmólogos han demostrado que podría existir una madeja de agujeros de gusano, o tubos, que conectan estos universos paralelos.

Aunque muchas consecuencias de esta discusión son puramente teóricas, el viaje en el hiperespacio puede proporcionar eventualmente la aplicación más práctica de todas: salvar la vida inteligente, incluso a nosotros mismos, de la muerte de este universo cuando al final llegue el frío o el calor.

Esta nueva teoría de supercuerdas tan prometedora del hiperespacio es un cuerpo bien definido de ecuaciones matemáticas. Podemos calcular la energía exacta necesaria para doblar el espacio y el tiempo o para cerrar agujeros de gusano que unan partes distantes de nuestro universo. Por desgracia, los resultados son desalentadores. La energía requerida excede con mucho cualquier cosa que pueda existir en nuestro planeta. De hecho, la energía es mil billones de veces mayor que la energía de nuestros mayores colisionadores de átomos.

Debemos esperar siglos, o quizás milenios, hasta que nuestra civilización desarrolle la capacidad técnica de manipular el espacio-tiempo utilizando la energía infinita que podría proporcionar un agujero negro para de esta forma poder dominar el hiperespacio que, al parecer, es la única posibilidad que tendremos para escapar del lejano fin que se avecina. ¿Qué aún tardará mucho? Sí, pero el tiempo es inexorable, la debacle del frío o del fuego llegaría.

¿Doblar el Hiperespacio…? ¡Encontrar la manera de burlar la velocidad de la luz!

No existen dudas al respecto, la tarea es descomunal, imposible para nuestra civilización de hoy, ¿pero y la de mañana?, ¿no habrá vencido todas las barreras? Creo que el hombre es capaz de plasmar en hechos ciertos todos sus pensamientos e ideas, sólo necesita tiempo:

¡El Tiempo! ¿Tendremos mucho por delante? ¿Sabremos aprovecharlo?

A veces me torturo al pensar que no podré estar aquí, cuando esas maravillas estén a nuestra disposición, cuando podamos de verdad viajar entre las estrellas y la Humanidad tenga muchos mundos habitados. Y, aunque sabemos que el Futuro ,es Incierto, quisiera pensar que, al fin, hemos recuperado la cordura y actuamos de manera que las decisiones sean positivas para nuestra especie, no que vayan camino de la propia destrucción.

Emilio Silvera V.

Oct

8

¡El Universo! ¡Esa Maravilla!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo ~

Clasificado en El Universo ~

Comments (4)

Comments (4)

El Cúmulo Copo de Nieve en la Nebulosa del Cono, es como tantas otras Nebulosas, el resultado de la explosión de una estrella al final de sus días. Las estrellas (parece) que nunca quieren “morir” del todo y, cuando lo hacen al finalizar sus ciclos de fusión, se convierten en otros objetos distintos y, sus materiales sobrantes son dejados esparcidos por grandes regiones del espacio interestelar, en forma de bellas nebulosas de las que surgen nuevas estrellas, nuevos mundos y… -seguramente- nuevas formas de vida.

Ahora sabemos que el Universo está constituido de innumerables galaxias que forman cúmulos que, a su vez, se juntan en super-cúmulos. Estas galaxias están abarrotadas de estrellas y las estrellas, no pocas veces, están acompañadas de planetas que forman sistemas planetarios. Nosotros, los humanos, hemos realizado profundas observaciones que, con nuestros modernos ingenios, nos han podido llevar hasta el espacio profundo, allí donde habitan galaxias que nacieron hace ahora doce mil millones de años.

Arriba podemos contemplar una especie de incubadora estelar que todos conocemos como la Gran Nebulosa de Orión, una familiar imagen que está cerca de “nuestro barrio” dentro de la Galaxia Vía Láctea y también conocida como M42 con sus resplandecientes nubes y sus jóvenes y masivas estrellas nuevas que radian en el ultravioleta ionizando la región que toma ese familiar tono azulado.

“El Complejo molecular de la nube de Orión o simplemente el Complejo de Orión es un gran grupo de nebulosas brillantes, nubes oscuras y estrellas jóvenes en la constelación de Orión. La nube es de entre 1500 y 1600 años luz de distancia, y cientos de años luz de diámetro.”

Situada en el borde de un complejo de nubes moleculares gigantes, esta cautivadora nebulosa -laboratorio espacial- es solo una pequeña fracción de la inmensa cantidad de material interestelar en nuestra vecindad galáctica.El campo de la imagen se extiende cerca de 75 años-luz a la distancia estimada a la Nebulosa de Orión de 1.500 años-luz. Es una de las Nebulosas más estudiada por los Astrónomos y astrofísicos debido a su enorme capacidad de crear nuevas estrellas y estar en ella presentes procesos de transmutación de elementos y una vertiginosa actividad que es la mejor muestra del comportamiento de la materia en estos lugares.

Sin salir de nuestra región, nos vamos al barrio vecino que conocemos como Cinturón de Orón donde destacan las estrellas azuladas Alnitak, Alnilam y Mintaka, estrellas supermasivas y muy calientes que forman el Cinturón del Cazador. En la imagen de la derecha vemos la famosa Nebulosa oscura Cabeza de Caballo.

Nuestro sistema planetario está en el interior del Brazo de Orión a 27.000 años luz del centro de la Galaxia.

Del Brazo de Orión, la región que nos acoge y en la que se encuentra situado nuestro Sistema solar, al no poderlo tomar desde fuera y tenerlo tan cerca (de hecho estamos en él inmersos), no podemos tener una imagen como las que hemos captado de otros lugares y regiones más alejadas. También conocido como “brazo local” que es alternativo al Brazo de Orión de nuestra Galaxia, así se define algunas veces al Brazo espiral que contiene a nuestro Sol.

Cuando hablamos de brazo espiral nos estamos refiriendo a una estructura curvada en el disco de las galaxias espirales (y de algunas irregulares) donde se concentran las estrellas jóvenes, las nebulosas (regiones H II) y el polvo. Algunas galaxias tienen un patrón bien definido de dos brazos espirales, mientras que otras pueden tener tres o cuatro brazos, estando en ocasiones fragmentados. Los brazos son visibles por la reciente formación de estrellas brillantes, masivas y de corta vida en ellos. Esta actividad de formación de estrellas es periódica, correspondiendo al movimiento a través del disco de una onda de densidad gravitatoria y de fuertes vientos estelares.

Nuestra curiosidad nos ha llevado, mediante la observación y estudio del cielo, desde tiempos inmemoriales, a saber de las estrellas, de cómo se forman, viven y mueren y, de las formas que adoptan al final de sus vidas, en qué se convierten cuando llega ese momento final y a dónde va a parar la masa de las capas exteriores que eyectan con violencia al espacio interestelar para formar nuevas nebulosas. De la estrella original, según sus masas, nos quedará una enana blanca, una estrella de neutrones y, un agujero negro. También, en encuentros atípicos o sucesos inesperados, pueden crearse estrellas por fusión que las transforman en otras diferentes de lo que en su origen fueron.

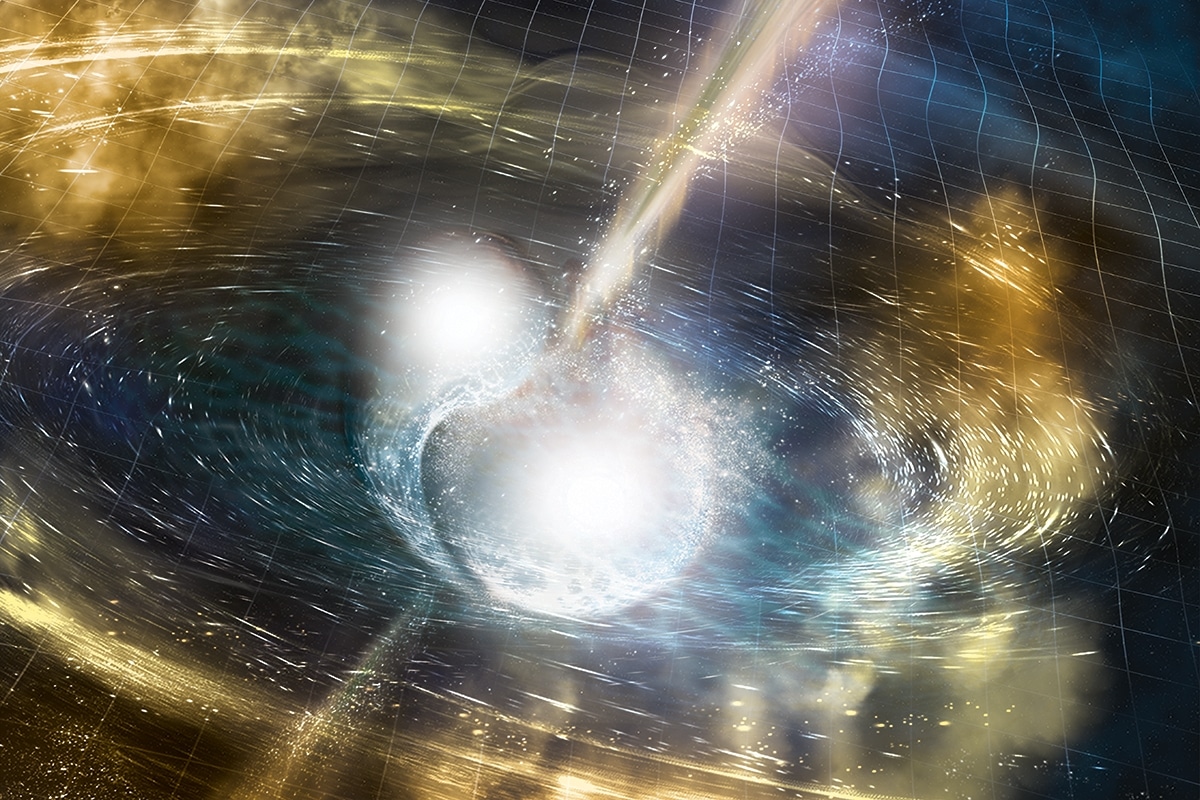

Uno de los acontecimientos más increíbles que podríamos contemplar en el Universo sería, cómo se forma un Agujero negro que, lo mismo es el resultado de la muerte de una estrella masiva que implosiona y se contrae más y más hasta que desaparece de nuestra vista, o, también, se podría formar en otros sucesos como, por ejemplo, la fusión de dos estrellas de neutrones.

La formación de un agujero negro es una de las manifestaciones más grandes de las que tenemos constancia con la Gravedad. La estrella, en este caso gigante y muy masiva, llega a su final por haber agotado todo su combustible nuclear de fusión y, queda a merced de la fuerza de gravedad que genera su propia masa que, entonces, comienza a contraerse sobre sí misma más y más hasta llegar a convertirse en una singularidad, es decir, un punto matemático en el que ciertas cantidades físicas pueden alcanzar valores infinitos de temperatura y densidad. Por ejemplo, de acuerdo con la relatividad general, la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita en un agujero negro en el que, el espacio y el tiempo…¡dejan de existir!

Es tan fuerte la Gravedad generada que nada la puede frenar. Muchas veces hemos hablado aquí de la estabilidad de una estrella que se debe a la igualdad de dos fuerzas antagómicas: por un lado, la fuerza de fusión y de radiación de una estrella que la impulsa a expandirse y que, sólo puede ser frenada por aquella otra fuerza que emite la misma masa estelar, la Gravedad. Las dos se ven compensadas y, de esa manera, la estrella vive miles de millones de años.

Las estrellas implosionan y se contraen sobre sí mismas cuando la fusión finaliza en sus núcleos por falta de combustible nuclear, tales como el hidrógeno, helio, berilio, Carbono, Oxígeno… Entonces, el proceso de contracción no es igual en todas ellas, sino que, está reglado en función de la masa que cada estrella pueda tener. En una estrella como nuestro Sol, cuando comienza a contraerse está obligando a la masa a que ocupe un espacio cada vez menor.

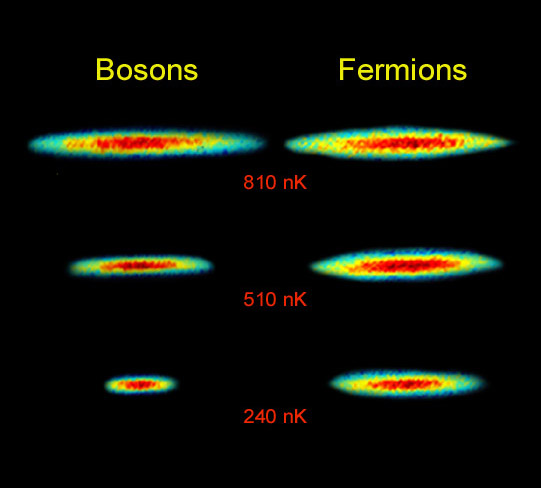

La masa, la materia, como sabemos está formada por partículas subatómicas que, cada una de ellas tienen sus propias singularidades, y, por ejemplo, el electrón, es una partícula que, siendo de la familia de los leptones es, además, un fermión que obedece a la estadística de Fermi-Dirac y está sometido al Principio de exclusión de Pauli que es un principio de la mecánica cuántica aplicable sólo a los fermiones y no a los bosones, y, en virtud del cual dos partículas idénticas en un sistema, como por ejemplo electrones en un átomo o quarks en un hadrón, no pueden poseer un conjunto idénticos de números cuánticos. (esto es, en el mismo estado cuántico de partícula individual) en el mismo sistema cuántico ligado (El origen de este Principio se encuentra en el teorema de espín-estadística de la teoría relativista).

Toda la explicación anterior está encaminada a que, podáis comprender el por qué, se forman las estrellas enanas blancas y de neutrones debido al Principio de exclusión de Pauli. Sabemos que la materia, en su mayor parte son espacios vacíos pero, si la fuerza de Gravedad va comprimiendo la masa de una estrella más y más, lo que está haciendo es que va juntando, cada vez más, a las partículas que conforman esa materia. Así, los electrones se ven más juntos cada vez y, llega un momento, en el que sienten una especie de “claustrofobia”, su condición de fermiones, no les permite estar tan juntos y, entonces, se degeneran y comienzan a moverse a velocidades relativista. Tal suceso, es de tal magnitud que, la Gravedad que estaba comprimiendo la nasa de la estrella, se ve frenada y se alcanza una estabilidad que finaliza dejando una estrella enana blanca estable.

En estrellas masivas el final es el de Agujero Negro

Pero, ¿qué pasaría si la estrella en vez de tener la masa de nuestro Sol, tiene varias veces su masa? Entonces, ni la degeneración de los electrones puede frenar la fuerza gravitatoria que sigue comprimiendo la masa de la estrella y fusiona electrones con protones para formar neutrones. Los neutrones, que también son fermiones, se ven comprimidos hasta tal punto que, también se degeneran y, ellos, sí son capaces de frenar la fuerza gravitatoria quedando esa masa estabilizada como estrella de Neutrones.

Las estrellas como el Sol finalizan así

Si la estrella tiene varias masas solares finaliza siendo una estrella de neutrones

A partir de las 20 masas solares el final de la estrella es un Agujero Negro

Como el niño que no deja de hacer preguntas, nosotros, llegados a este punto también, podríamos preguntar: ¿Qué ocurriría si la estrella es muy masiva? Entonces amigos míos, el Principio de Exclusión de Pauli haría mutis por el foro, impotente ante la descomunal fuerza gravitatoria desatada y, ni la degeneración de electrones y neutrones podría frenarla. La masa se vería comprimida más y más hasta convertirse en un agujero negro de donde, ni la luz puede escapar.

Pero los mecanismos del Universo son muchos y los sucesos que podemos contemplar son asombrosos. Por ejemplo, si una inocente estrella está situada cerca de una enana blanca de gran densidad, se vería atraída por ella y “vería” como, poco a poco, le robaría su masa hasta que, finalmente, la engulliría en su totalidad.

Si eso ocurre tal y como vemos en la imagen, ¿Qué pasaría entonces? Sencillamente que, la estrella enana blanca pasaría a transformarse en una estrella de neutrones, ya que, la masa que a pasado a engrosar su entidad, es demasiado para poder quedar estable como enana blanca y, de nuevo la gravedad hace que electrones y protones se fundan para formar neutrones que, degenerados, estabilizan la nueva estrella.

Sí, hemos llegado a ser conscientes de nuestro entorno y hemos podido crear ingenios que nos hablan y muestran las lejanas regiones del Universo. Ahora podemos hablar de las tremendas energías presentes en el espacio cosmológico y sabemos por qué se generan y cuáles son sus consecuencias. Conocemos de la importancia del Sol para la vida en la Tierra, hemos observado el Sistema solar al que pertenecemos dentro una inmensa galaxia de estrellas y, sobre todo, hemos llegado a comprender que, la Vida en nuestro planeta, puede no ser un privilegio, sino cosa cotidiana repartida por todo el universo infinito.

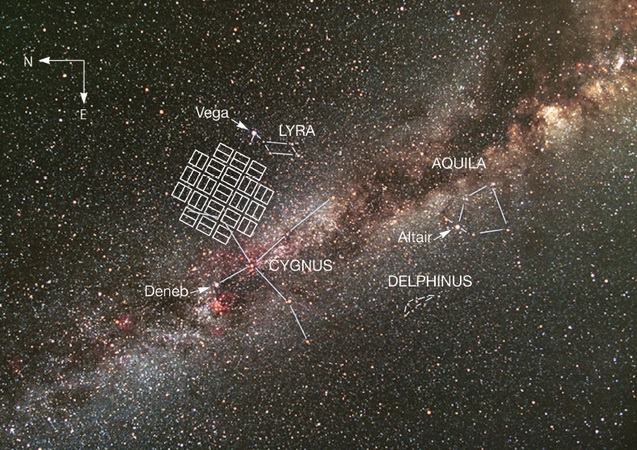

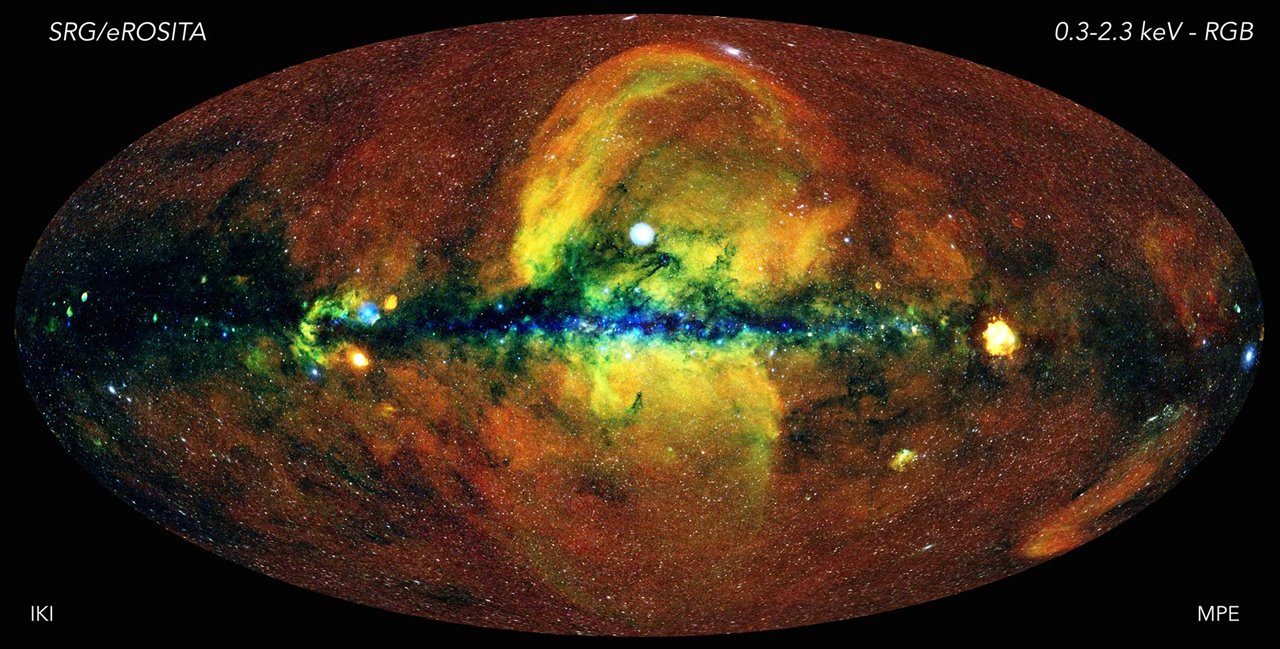

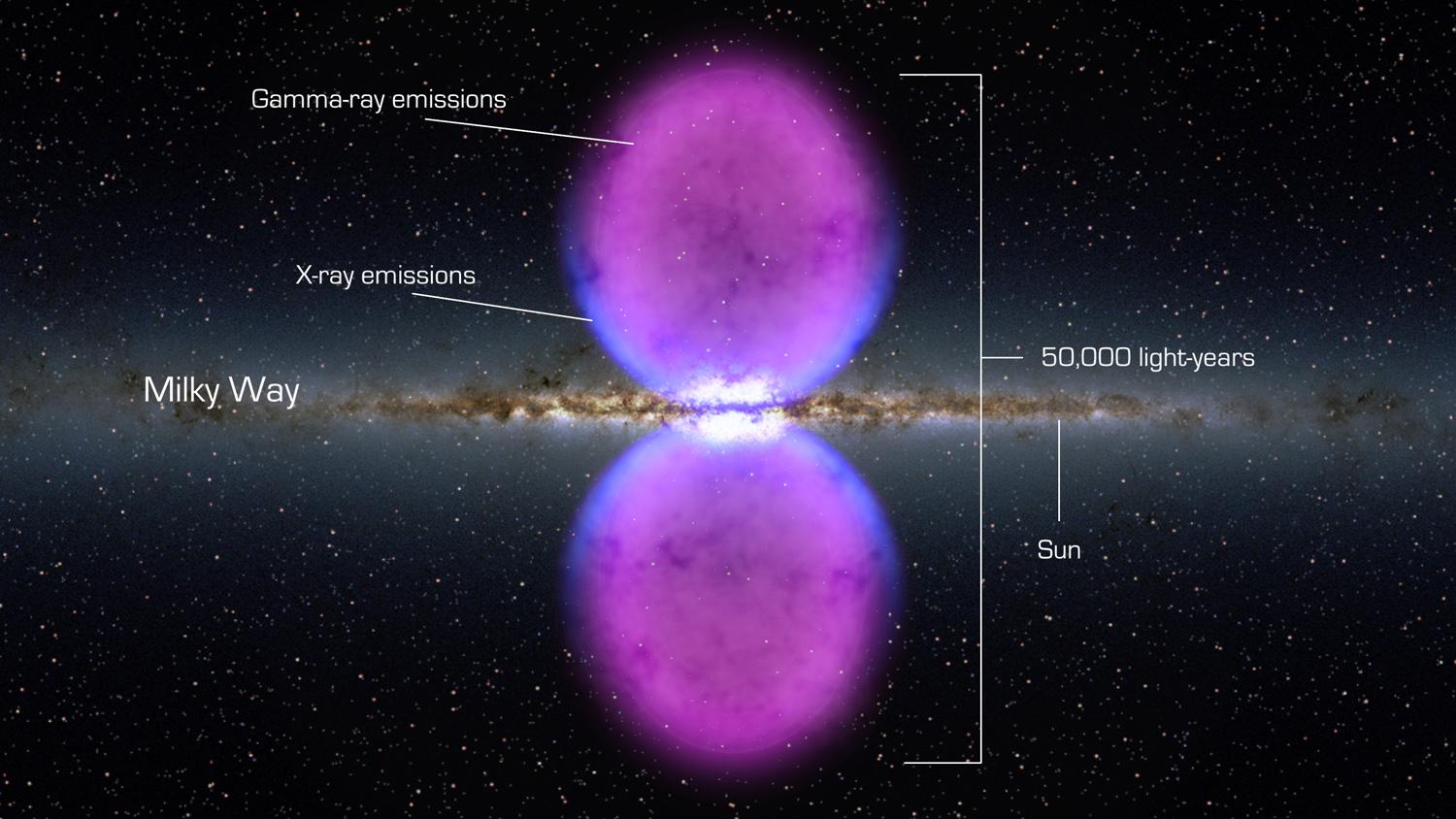

El Telescopio Espacial Fermi, de Rayos Gamma de la NASA ha descubierto y nos enseña una estructura nunca antes vista en el centro de nuestra galaxía la Vía Láctea. La estructura se extiende a 50.000 años luz y puede ser el remanente de una erupción de un agujero negro de enorme tamaño en el centro de nuestra Galaxia.

El desarrollo de la ciencia tiene su frontera superior en el desarrollo de tecnologías que hacen posible el conocimiento de nuestro universo. Satélites, telescopios, radio telescopios, sondas espaciales, naves, cohetes y transbordadores son el fruto de la investigación de muchos profesionales de diversas áreas del conocimiento que están llevando a toda la Humanidad hacia el futuro.

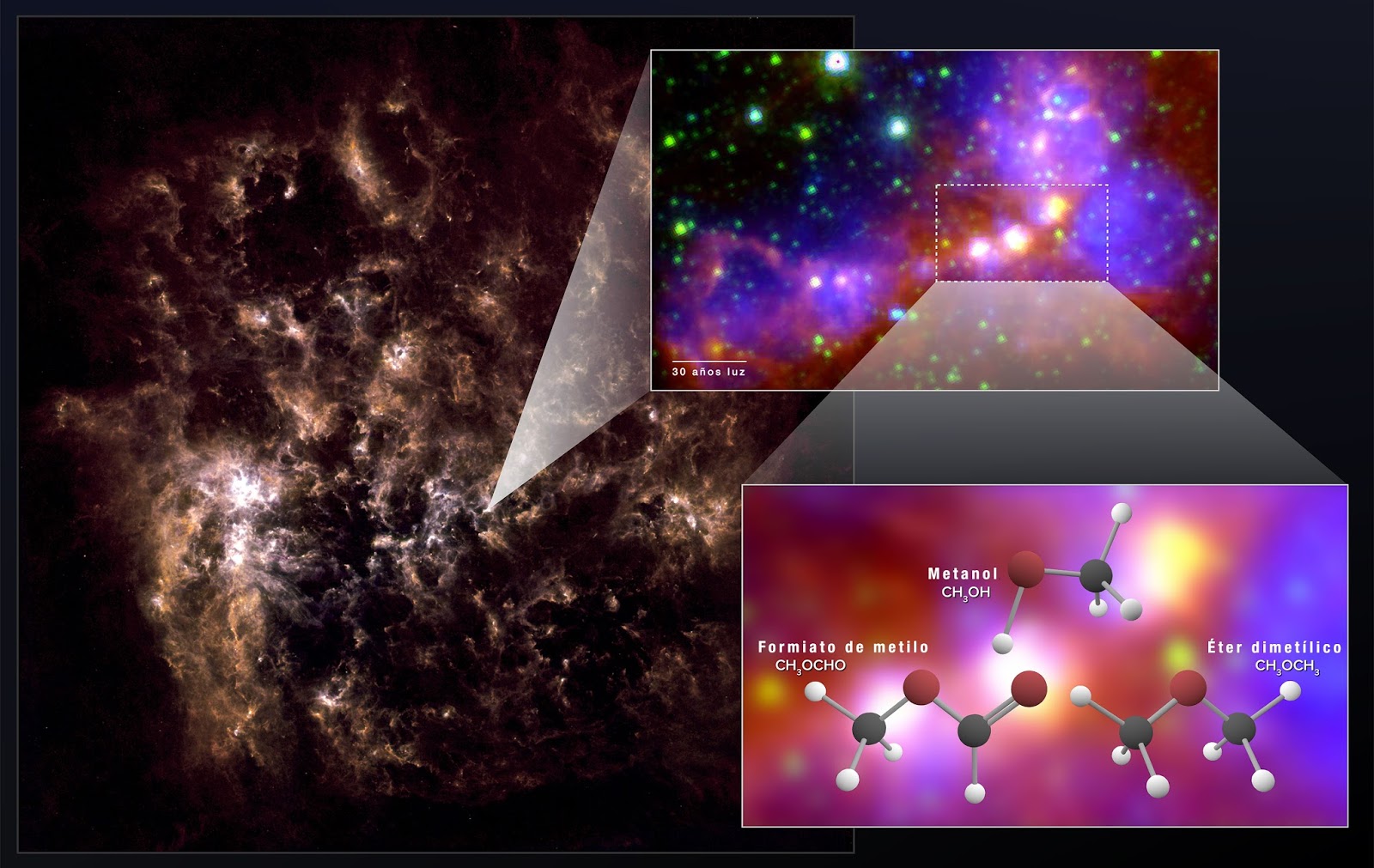

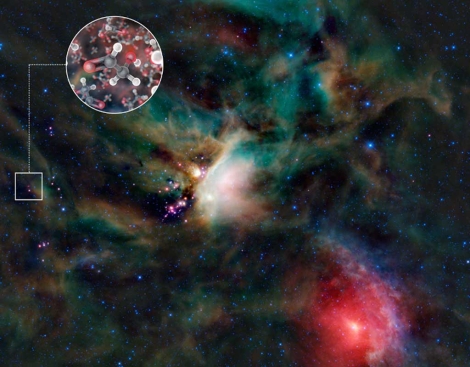

Con el radiotelescopio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama (Chile), a 5.000 metros de altura, los científicos lograron captar moléculas de glicolaldehído en el gas que rodea la estrella binaria joven IRAS 16293-2422, con una masa similar a la del Sol y ubicada a 400 años luz de la Tierra.

El glicol aldehído ya se había divisado en el espacio interestelar anteriormente, pero esta es la primera vez que se localiza tan cerca de una estrella de este tipo, a distancias equivalentes a las que separan Urano del Sol en nuestro propio sistema solar.

“En el disco de gas y polvo que rodea a esta estrella de formación reciente encontramos glicolaldehído, un azúcar simple que no es muy distinto al que ponemos en el café”, señaló Jes Jørgensen, del Instituto Niels Bohr de Dinamarca y autor principal del estudio.

“Voyager 1 es una sonda espacial robótica de 722 kilogramos, lanzada el 5 de septiembre de 1977, desde Cabo Cañaveral, Florida. Sigue operativa en la actualidad, prosiguiendo su misión extendida que es localizar y estudiar los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón …”

“La sonda espacial Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977 desde Cabo Cañaveral, en un cohete Titán-Centauro. Es idéntica a su sonda hermana, la Voyager 1. Ambas sondas habían sido concebidas inicialmente como parte del programa Mariner con los nombres de Mariner 11 y Mariner 12, respectivamente.”

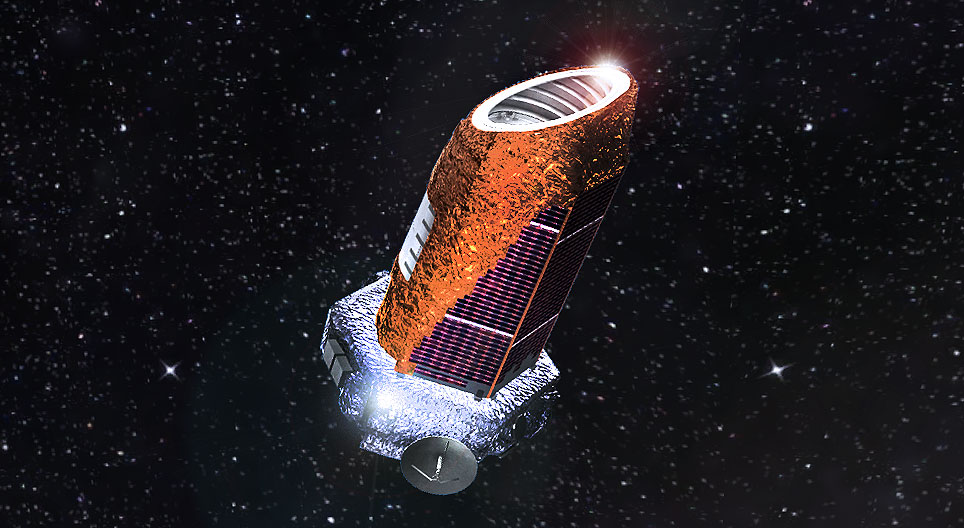

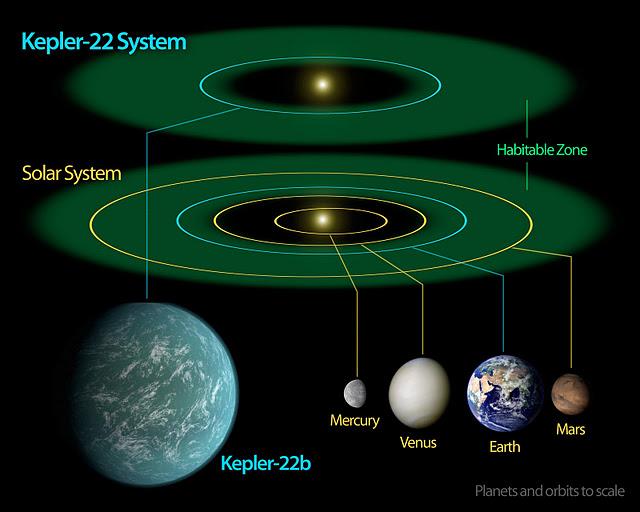

El observatorio espacial Kepler encontró en el sistema planetario Kepler-22, a 600 años luz, el primer planeta situado en la llamada “zona habitable”, un área en la que, por su distancia a su sol, puede haber agua líquida, según anunció este lunes la NASA en una rueda de prensa. Los científicos del Centro de Investigación Ames de la NASA anunciaron además que Kepler ha identificado 1.000 nuevos “candidatos” a planeta, diez de los cuales tienen un tamaño similar al de la Tierra y orbitan en la zona habitable de la estrella de su sistema solar, esto es, ni demasiado cerca ni demasiado lejos de una estrella.

El planeta, Kepler-22b, es el más pequeño hallado por la sonda espacial orbitando en la “zona habitable” -aquella donde las temperaturas permiten la vida- de una estrella similar a la de la Tierra. 55 planetas son aún más grandes que Júpiter, el más grande de nuestro sistema solar Es más grande que la Tierra y todavía no se ha determinado si es rocoso, gaseoso o líquido, pero, según dijo la subdirectora del equipo científico del Centro Ames, Natalie Batalha, “estamos cada vez más cerca de encontrar un planeta parecido a la Tierra”.

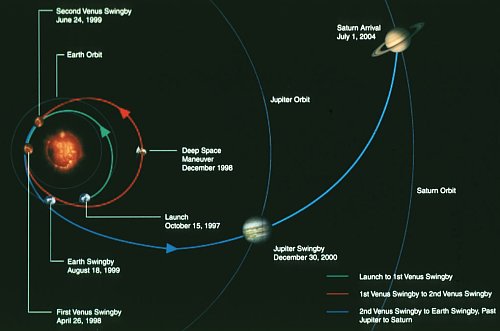

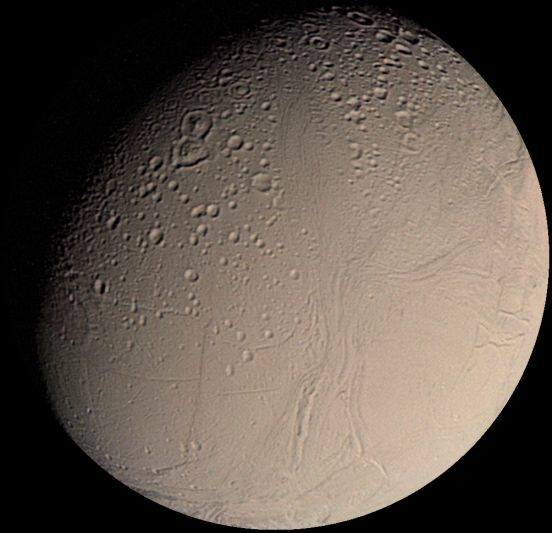

Esta escena es del día en que, en 1997, fue lanzada la Misión Cassini-Huygens hacia el vecino Saturno. ¿Qué podemos comentar de esa misión que nos llevó al más grande de los asombros, al podernos mostrar imñágenesa nunca antes vistas?

Imágenes tomadas por la Sonda Cassini a su paso por Júpiter

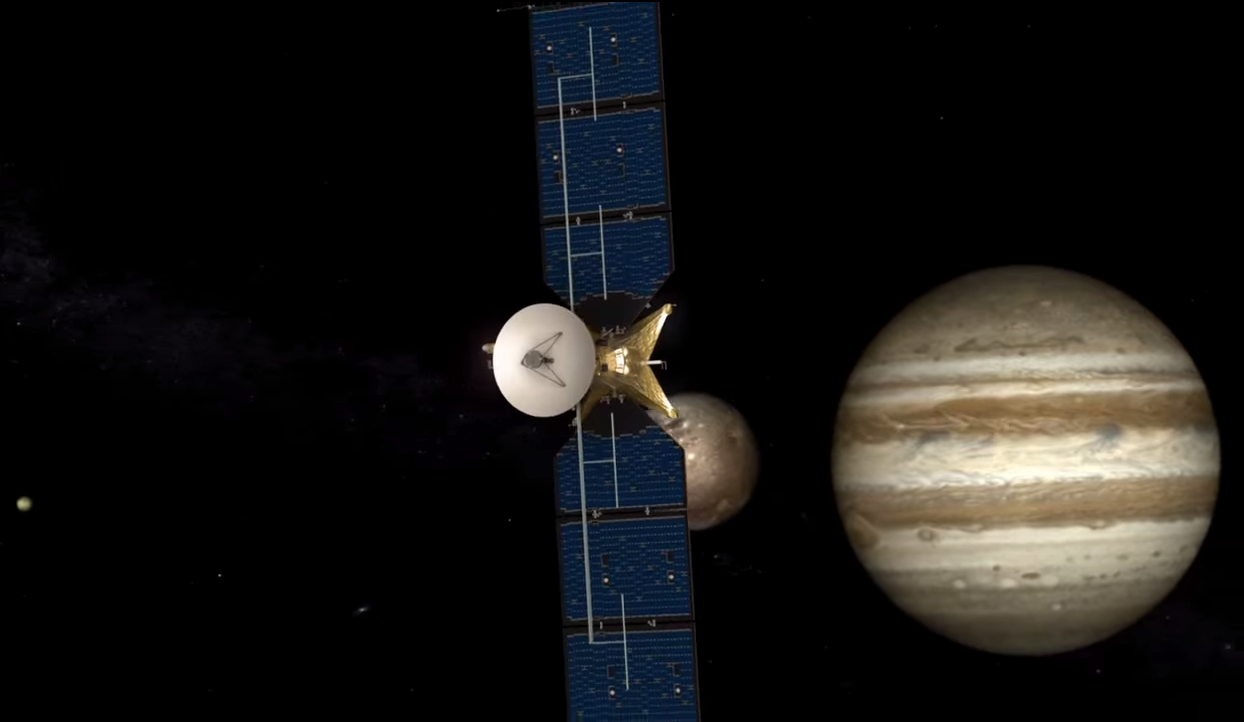

La misión Cassini a Saturno y Huygens a Titán, es una de las misiones más ambiciosas hasta el momento jamás llevado a cabo. Todos sabemos ahora de su alta rentabilidad y de los muchos logros conseguidos. Gracias a esta misión sabemos de mucho más sobre el planeta hermano y de su gran satélite Titán del que hemos podido comprobar que es una “pequeña Tierra” con sus océanos de metano y su densa atmósfera inusual en cuerpos tan pequeños.

¡El ingenio humano!

La masa de la sonda Cassini es tan grande que no fue posible emplear un vehículo de lanzamiento que la dirigiese directamente a Saturno. Para alcanzar este planeta fueron necesarias cuatro asistencias gravitacionales; de esta forma, Cassini empleó una trayectoria interplanetaria que la llevaría a Venus en dos ocasiones, posteriormente hacia la Tierra y después hacia Júpiter. Después de sobrevolar Venus en dos ocasiones a una altitud de 284 Km, el 26 de abril de 1998 y a 600 Km, el 24 de junio de 1999, el vehículo se aproximó a la Tierra, acercándose a 1171 Km de su superficie el 18 de agosto de 1999. Gracias a estas tres asistencias gravitacionales, Cassini adquirió el momento suficiente para dirigirse al Sistema Solar externo. La cuarta y última asistencia se llevaría a cabo en Júpiter, el 30 de diciembre de 2000, sobrevolándolo a una distancia de 9.723.890 Km, e impulsándose hacia Saturno.

La masa de la sonda Cassini es tan grande que no fue posible emplear un vehículo de lanzamiento que la dirigiese directamente a Saturno. Para alcanzar este planeta fueron necesarias cuatro asistencias gravitacionales; de esta forma, Cassini empleó una trayectoria interplanetaria que la llevaría a Venus en dos ocasiones, posteriormente hacia la Tierra y después hacia Júpiter. Después de sobrevolar Venus en dos ocasiones a una altitud de 284 Km, el 26 de abril de 1998 y a 600 Km, el 24 de junio de 1999, el vehículo se aproximó a la Tierra, acercándose a 1171 Km de su superficie el 18 de agosto de 1999. Gracias a estas tres asistencias gravitacionales, Cassini adquirió el momento suficiente para dirigirse al Sistema Solar externo. La cuarta y última asistencia se llevaría a cabo en Júpiter, el 30 de diciembre de 2000, sobrevolándolo a una distancia de 9.723.890 Km, e impulsándose hacia Saturno.

¿Os dais cuenta de la asombrosa imaginación y los conocimientos que son necesarios para llevar a cabo todo este conglomerado de datos?

Fase de Crucero:

Cassini llevó a cabo un plan de vuelo de baja actividad durante el cual sólo se realizaron las actividades de navegación e ingenieria imprescindibles, como maniobras de chequeo o corrección de trayectoria. Los instrumentos científicos fueron desconectados permanentemente, salvo en el transcurso de unas pocas actividades de mantenimiento. Estas incluían sólo un chequeo de todo su instrumento cuando la sonda estaba cerca de la Tierra, así como la calibración del magnetómetro. Las comprobaciones sobre el estado de la sonda Huygens se llevaron a cabo cada seis meses, mientras que las observaciones científicas se realizaron cuando el vehículo se aproximó a Venus, la Tierra y Júpiter.

El sobrevuelo de Júpiter significó una buena oportunidad para las sondas Cassini y Galileo de cara a estudiar varios aspectos de este planeta y su medio circundante desde octubre de 2000 hasta marzo de 2001, es decir, antes, durante y después de la máxima aproximación a Júpiter, el 30 de diciembre de 2000. Las observaciones científicas contaron con la ventaja de disponer de dos sondas espaciales en las cercanías del planeta al mismo tiempo. Algunos de los objetivos llevados a cabo conjuntamente por la Cassini y la Galileo incluyeron el estudio de la magnetosfera y los efectos del viento solar en ésta, así como la obtención de datos sobre las auroras en Júpiter.

Durante este sobrevuelo, la mayor parte de los instrumentos del orbitador Cassini fueron conectados, calibrados y trabajaron recogiendo información. Este estudio conjunto sirvió como buena práctica para comprobar el funcionamiento del instrumental de la sonda tres años antes de su llegada a Saturno.

Llegada a Saturno

Después de un viaje de casi siete años y más de 3500 millones de kilómetros recorridos, la sonda Cassini llegará a Saturno el día 1 de julio de 2004.

La fase más crítica de la misión –además del lanzamiento– es la inserción orbital del vehículo en torno al planeta. Cuando el vehículo alcance el planeta, la sonda pondrá en marcha su motor principal durante 96 minutos a las 04:36 T.U., con la finalidad de reducir su velocidad y permitir que la gravedad de Saturno la capture como un satélite del planeta. Atravesando el hueco entre los anillos F y G, Cassini se aproximará al planeta para iniciar así la primera de sus 76 órbitas que completará durante su misión principal de cuatro años.

Todos hemos podido admirar las imágenes y sabido de los datos científicos que la Cassini ha podido enviar a la Tierra para que, todos podamos saber mucho más del planeta Saturno y de su entorno. Imágenes inolvidables y de increíble belleza forman parte ya de la historia de la misión.

La misión de la sonda Huygens en Titán

La sonda Huygens viajó junto a la Cassini hacia Saturno. Anclada a ésta y alimentada eléctricamente por un cable umbilical, Huygens ha permanecido durante el viaje de siete años en modo inactivo, sólo puesta en marcha cada seis meses para realizar chequeos de tres horas de duración de su instrumental y de sus sistemas ingenieriles.