Abr

13

Maravillas de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (2)

Comments (2)

Supernova que calcina a un planeta cercano. Ahí, en esa explosión se producen transiciones de fase que producen materiales pesados y complejos. En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica que es:

H, He, (Li, Be, B) C, N, O… Fe

¿Apreciáis la maravilla? Las estrellas brillan en el cielo para hacer posible que nosotros estemos aquí descubriendo los enigmas del universo y… de la vida inteligente. Esos materiales para la vida sólo se pudieron fabricar el las estrellas, en sus hornos nucleares y en las explosiones supernovas al final de sus vidas.

La explosión de una estrella gigante y supermasiva hace que esta brille más que la propia galaxia que la acoge.

Pero está claro que todo el proceso estelar evolutivo inorgánico nos condujo desde el simple gas y polvo cósmico a la formación de estrellas y nebulosas solares hasta los planetas, la Tierra en particular, en cuyo medio ígneo describimos la formación de las estructuras de los silicatos, desplegándose con ello una enorme diversidad de composiciones, formas y colores, asistiéndose, por primera vez en la historia de la materia, a unas manifestaciones que contrastan con las que hemos mencionado en relación al proceso de las estrellas.

Desde el punto de vista del orden es la primera vez que nos encontramos con objetos de tamaño comparables al nuestro, en los que la ordenación de sus constituyentes es el rasgo más característico.

Al mismo tiempo nos ha parecido reconocer que esos objetos, es decir, sus redes cristalinas “reales”, almacenan información (memoria) que se nos muestra muy diversa y que puede cobrar interés en ciertos casos, como el de los microcristales de arcilla, en los que, según Cairns-Smith, puede incluso llegar a transmitirse.

Porque, ¿qué sabemos en realidad de lo que llamamos materia inerte? Lo único que sabemos de ella son los datos referidos a sus condiciones físicas de dureza, composición, etc; en otros aspectos ni sabemos si pueden existir otras propiedades distintas a las meramente físicas.

Es posible que lo que nosotros llamamos materia inerte, no lo sea tanto, y, puede que incluso tenga memoria que transmite por medios que no sabemos reconocer. Esta clase de materia, se alía con el tiempo y, en cada momento adopta una forma predeterminada y de esa manera sigue evolucionando hasta llegar a su máximo ciclo o nivel en el que, de “materia inerte” llega a la categoría de “materia viva”, y, por el camino, ocupará siempre el lugar que le corresponda. No olvidemos de aquel sabio que nos dijo: “todas las cosas son”. El hombre, con aquellas sencillas palabras, elevó a todas las cosas a la categoría de SER.

¿No os hace pensar que nosotros estemos hechos, precisamente, de lo que llamamos materia inerte?

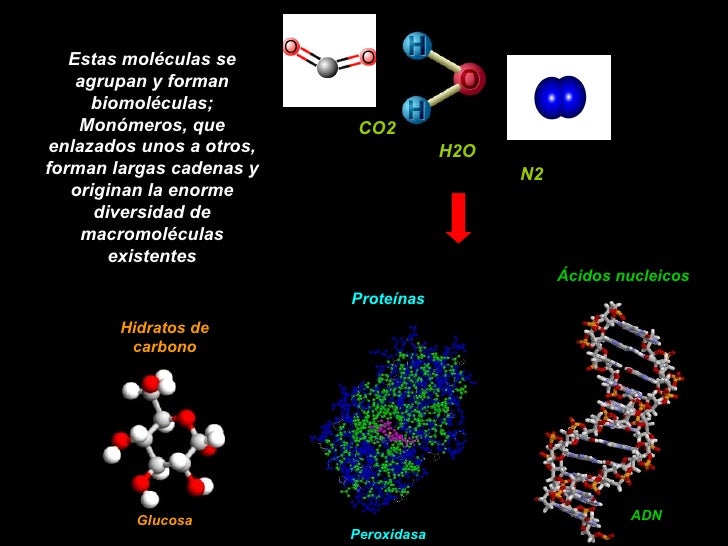

Pero el mundo inorgánico es sólo una parte del inmenso mundo molecular. El resto lo constituye el mundo orgánico, que es el de las moléculas que contienen carbono y otros átomos y del que quedan excluidos, por convenio y características especiales, los carbonatos, bicarbonatos y carburos metálicos, los cuales se incluyen en el mundo inorgánico.

,

,

Sí, hay que comprender que todo tiene su razón de ser, no importa que sea inerte o animado

Según decía expliqué muchas veces, los quarks u y d se hallan en el seno de los nucleones (protones y neutrones) y, por tanto, en los núcleos atómicos. Hoy día, éstos se consideran como una subclase de los hadrones.

La composición de los núcleos (lo que en química se llama análisis cualitativo) es extraordinariamente sencilla, ya que como es sabido, constan de neutrones y protones que se pueden considerar como unidades que dentro del núcleo mantienen su identidad. Tal simplicidad cualitativa recuerda, por ejemplo, el caso de las series orgánicas, siendo la de los hidrocarburos saturados la más conocida. Recordad que su fórmula general es CnH2n+2, lo que significa que una molécula de hidrocarburo contiene n átomos de carbono (símbolo C) y (2n+2) átomos de hidrógeno (símbolo H).

¡Maravillas de la materia! Que no solo son los átomos y las simples moléculas que nos constituyen, sino en la forma en que éstas se combinan, en la construcción de la estructura celular. La vida sólo aparece cuando surge una célula.

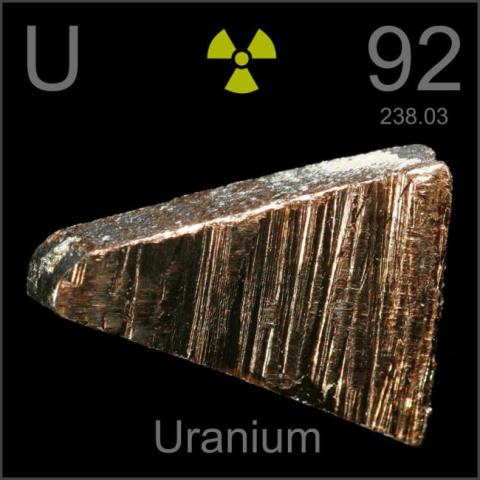

El número de protones y neutrones determina al elemento, desde el hidrógeno (el más simple), al uranio (el más complejo), siempre referido a elementos naturales que son 92; el resto son artificiales, los conocidos transuránicos en cuyo grupo están el einstenio o el plutonio, artificiales todos ellos.

Los núcleos, como sistemas dinámicos de nucleones, pertenecen obviamente a la microfísica y, por consiguiente, para su descripción es necesario acudir a la mecánica cuántica. La materia, en general, aunque presumimos de conocerla, en realidad, nos queda mucho por aprender de ella.

Hablemos un poco de moléculas.

El número de especímenes atómicos es finito, existiendo ciertas razones para suponer que hacia el número atómico 173 los correspondientes núcleos serían inestables, no por razones intrínsecas de inestabilidad “radiactiva” nuclear, sino por razones relativistas. Ya antes me referiría a las especies atómicas, naturales y artificiales que son de unos pocos millares; en cambio, el número de moléculas conocidas hasta ahora comprende varios millones de especímenes, aumentando continuamente el número de ellas gracias a las síntesis que se llevan a cabo en numerosos laboratorios repartidos por todo el mundo.

Una molécula es una estructura con individualidad propia, constituida por núcleos y electrones. Obviamente, en una molécula las interacciones deben tener lugar entre núcleos y electrones, núcleos y núcleos y electrones y electrones, siendo del tipo electromagnético.

Debido al confinamiento de los núcleos, el papel que desempeñan, aparte del de proporcionar la casi totalidad de la masa de la molécula, es poco relevante, a no ser que se trate de moléculas livianas, como la del hidrógeno. De una manera gráfica podríamos decir que los núcleos en una molécula constituyen el armazón de la misma, el esqueleto, cuya misión sería proporcionar el soporte del edificio. El papel más relevante lo proporcionan los electrones y en particular los llamados de valencia, que son los que de modo mayoritario intervienen en los enlaces, debido a que su energía es comparativamente inferior a la de los demás, lo que desempeña un importante papel en la evolución.

Desde las moléculas más sencilla, como la del hidrógeno con un total de 2 electrones, hasta las más complejas, como las de las proteínas con muchos miles de ellos, existe toda una gama, según decía, de varios millones. Esta extraordinaria variedad de especies moleculares contrasta con la de las especies nucleares e incluso atómicas.

La molécula de agua es polar en virtud principalmente de su geometría angular

Sin entrar en las posibles diferencias interpretativas de estas notables divergencias, señalaré que desde el punto de vista de la información, las especies moleculares la poseen en mucho mayor grado que las nucleares y atómicas.

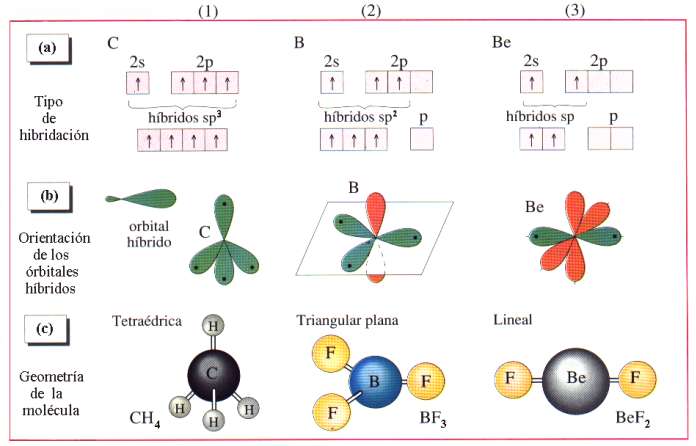

Dejando aparte los núcleos, la información que soportan los átomos se podría atribuir a la distribución de su carga eléctrica, y en particular a la de los electrones más débilmente ligados. Concretando un poco se podría admitir que la citada información la soportan los orbitales atómicos, pues son precisamente estos orbitales las que introducen diferencias “geométricas” entre los diferentes electrones corticales.

Justamente esa información es la que va a determinar las capacidades de unión de unos átomos con otros, previo el “reconocimiento” entre los orbitales correspondientes. De acuerdo con la mecánica cuántica, el número de orbitales se reduce a unos pocos. Se individualizan por unas letras, hablándose de orbitales s, p, d, f, g, h. Este pequeño número nos proporciona una gran diversidad.

La llamada hibridación (una especie de mezcla) de orbitales es un modo de aumentar el número de mensajes, esto es, la información, bien entendido que esta hibridación ocurre en tanto y en cuanto dos átomos se preparan para enlazarse y formar una molécula. En las moléculas, la información, obviamente, debe abarcar todo el edificio, por lo que en principio parece que debería ser más rica que en los átomos. La ganancia de información equivale a una disminución de entropía; por esta razón, a la información se la llama también negantropía.

En términos electrónicos, la información se podría considerar proporcionada por un campo de densidad eléctrica, con valles, cimas, collados, etc, es decir, curvas iso-electrónicas equivalentes formalmente a las de nivel en topografía. Parece razonable suponer que cuanto más diverso sean los átomos de una molécula, más rica y variada podrá ser su información, la información que pueda soportar.

La Naturaleza ha creado un sin fin de obras de artes vivientes que, como nosotros mismos, son maravillas en sí mismas, y, dentro de lo que podamos, nosotros, animales “racionales”, debemos hacer todo lo posible por preservar esos tesoros que, no siempre están a salvo con nuestro instinto depredador.

La belleza está con nosotros

La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetra-valencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse como un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.

El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si bien en un grado mucho menor.

Emilio Silvera Vázquez

Mar

27

Hemos hecho un largo viaje: ¡Desde los átomos a las estrellas!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (8)

Comments (8)

“Pues yo he sido a veces un muchacho y una chica,

Un matorral y un pájaro y un pez en las olas saladas.”

Todo está hecho de la misma cosa (Quarks y Leptones). Empédocles lo intuyó

Se refería con una visión futurista e intuyendo cosas que en aquellos tiempos eran desconocidas, que todo lo material está hecho de la misma cosa, los componentes de la materia que lo conforma todo si están dispuestos en la debida proporción.

Esto nos decía Empédocles, el padre de aquellos primitivos elementos formados por Agua, tierra, aire y fuego que, mezclados en la debida proporción, formaban todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor. Claro que, él no podía llegar a imaginar hasta donde pudimos llegar después en la comprensión de la materia a partir del descubrimiento de las partículas “elementales” que formaban el átomo. Pero sí, con sus palabras, nos quería decir que, la materia, una veces está conformando mundos y, en otras, estrellas y galaxias.

Sí, hay cosas malas y buenas pero todas deben ser conocidas para poder, en el primer caso aprovecharlas, y en el segundo, prevenirlas.

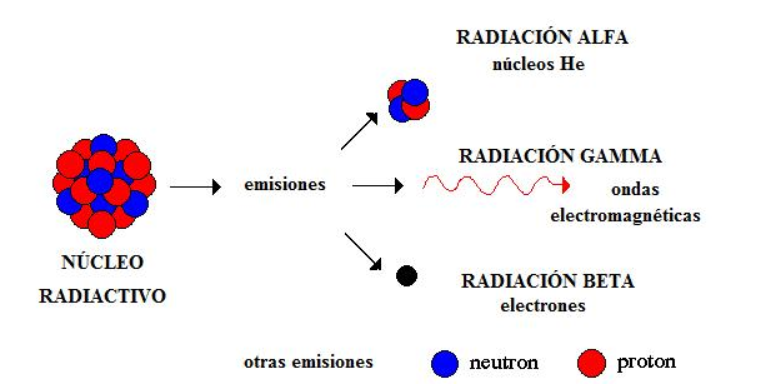

Pero demos un salto en el tiempo y viajemos hasta los albores del siglo XX cuando se hacía cada vez más evidente que alguna clase de energía atómica era responsable de la potencia del Sol y del resto de las estrellas que más lejos, brillaban en la noche oscura. Ya en 1898, sólo dos años después del descubrimiento de la radiactividad por Becquerel, el geólogo americano Thomas Chrowder Chamberlin especulaba que los átomos eran “complejas organizaciones y centros de eneromes energías”, y que “las extraordinarias condiciones que hay en el centro del Sol pueden…liberar una parte de su energía”. Claro que, por aquel entonces, nadie sabía cual era el mecanismo y cómo podía operar, hasta que no llegamos a saber mucho más sobre los átomos y las estrellas.

Conseguimos tener los átomos en nuestras manos

El intento de lograr tal comprensión exigió una colaboración cada vez mayor entre los astrónomos y los físicos nucleares. Su trabajo llevaría, no sólo a resolver la cuestión de la energía estelar, sino también al descubrimiento de una trenza dorada en la que la evolución cósmica se entrelaza en la historia atómica y la estelar.

En 1902, miembros de la Academia de Ciencias de Francia escribieron una carta a la Academia Sueca para presentar los descubrimientos en el campo de la radiactividad realizados por Marie y Pierre Curie, así como por Henri Becquerel, para el Premio Nobel de Física. Sin embargo, debido a las actitudes sexistas que prevalecían en la época, no se ofreció ningún tipo de reconocimiento a las contribuciones de Marie.

La Clave: Fue comprender la estructura del átomo. Que el átomo tenía una estructura interna podía inferirse de varias líneas de investigación, entre ellas, el estudio de la radiactividad: para que los átomos emitiesen partículas, como se había hallado que lo hacían en los laboratorios de Becquerel y los Curie, y para que esas emisiones los transformasen de unos elementos en otros, como habían demostrado Rutherford y el químico inglés Frederick Soddy, los átomos debían ser algo más que simples unidades indivisibles, como implicaba su nombre (de la voz griega que significa “imposible de cortar”).

El átomo de Demócrito era mucho más de lo que él, en un principio intuyó que sería. Hoy sabemos que está conformado por diversaspartículas de familias diferentes: unas son bariones que en el seno del átomo llamamos necleones, otras son leptones que gitan alrededor del núcleo para darle estabilidad de cargas, y, otras, de la familia de los Quarks, construyen los bariones del núcleo y, todo ello, está, además, vigilado por otras partículas llamadas bosones intermedios de la fuerza nuclear fuerte, los Gluones que, procuran mantener confinados a los Quarks.

Pero no corramos tanto, la física atómica aún debería recorrer un largo camino para llegar a comprender la estructura que acabamos de reseñar. De los trs principales componentes del átomo -el protón, el neutrón y el electrón-, sólo el electrón había sido identificado (por J.J. Thomson, en los últimos años del siglo XIX). Nadie hablaba de energía “nuclear” pues ni siquiera se había demostrado la existencia de un núcleo atómico, y mucho menos de sus partículas constituyentes, el protón y el neutrón, que serían identificados, respectivamente, por Thomson en 1913 y James Chawick en 1932.

De importancia capital resultó conocer la existencia del núcleo y que éste, era 1/100.000 del total del átomo, es decir, casi todo el átomo estaba compuesto de espacios “vacíos” y, la materia así considerada, era una fracción infinitesimal del total atómico.

Rutherford, Hans Geiger y Ernest Marsden se encontraban entre los Estrabones y Tolomeos de la cartografía atómica, en Manchester , de 1909 a 1911, sondearon el átomo lanzando corrientes de “partículas alfa” subatómicas -núcleos de helio- contra delgadas laminillas de oro, plata, estaño y otros metales. La mayoría de partículas Alfa se escapaban a través de las laminillas, pero, para sombro de los experimentadores, algunas rebotaban hacia atrás. Rutherford pensó durante largo tiempo e intensamente en este extraño resultado; era tan sorprendente, señalaba, como si una bala rebotase sobre un pañuelo de papel. Finalmente, en una cena en su casa en 1911, anunció a unos pocos amigos que había dado con una explicación: que la mayoría de la masa de un átomo reside en un diminuto núcleo masivo. Ruthertford pudo calcular la carga y el diámetro máximo del núcleo atómico. Así se supo que los elementos pesados eran más pesados que los elementos ligeros porque los núcleos de sus átomos tienen mayor masa.

Todos sabemos ahora, la función que desarrollan los electrones en el átomo. Pero el ámbito de los electrones para poder llegar a la comprensión completa, tuvo que ser explorado, entre otros, por el físico danés Niels Bohr, quien demostró que ocupaban órbitas, o capas, discretas que rodean al núcleo. (Durante un tiempo Bohr consideró el átomo como un diminuto sistema solar, pero ese análisis, pronto demostró ser inadecuado; el átomo no está rígido por la mecánica newtoniana sino por la mecánica cuántica.)

Entre sus muchos otros éxitos, el modelo de Bohr revelaba la base física de la espectroscopia. El número de electrones de un átomo está determinado por la carga eléctrica del núcleo, la que a su vez se debe al número de protones del núcleo, que es la clave de la identidad química del átomo. Cuando un electrón cae de una órbita externa a una órbita interior emite un fotón. La longitud de onda de este fotón está determinada por las órbitas particulares entre las que el electrón efectúa la transición. E esta es la razón de que un espectro que registra las longitudes de onda de los fotones, revele los elementos químicos que forman las estrellas u otros objetos que sean estudiados por el espectroscopista. En palabras de Max Planck, el fundador de la física cuántica, el modelo de Bohr del átomo nos proporciona “la llave largamente buscada de la puerta de entrada al maravilloso mundo de la espectroscopia, que desde el descubrimiento del análisis espectral (por Fraunhoufer) había desafiado obstinadamente todos los intentos de conocerlo”.

Es curioso que, mirando en la oscura noche como brillan las estrellas del cielo, nos atrae su titilar engañoso (es la atmósfera terrestre la que hace que lo parezca) y su brillo, Sin embargo, pocos llegan a pensar en lo que verdaderamente está allí ocurriendo. Las transformaciones de fase por fusión no cesan. Esta transformación de materia en energía es consecuencia de la equivalencia materia-energía, enunciada por Albert Einstein en su famosa fórmula E=mc2; donde E es la energía resultante, m es la masa transformada en energía, y c es la velocidad de la luz (300 000 kilómetros por segundo). La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa. Un gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer los requerimientos energéticos de una familia mediana durante miles de años.

Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué, están conformadas las estrellas, de qué materiales están hechas. Recuerdo aquí a aquel Presidente de la Real Society de Londres que, en una reunión multitudinaria, llegó a decir: “Una cosa está clara, nunca podremos saber de qué están hechas las estrellas”. El hombre se vistió de gloria con la, desde entonces, famosa frase. Creo que nada, con tiempo por delante, será imposible para nosotros.

Pero, por maravilloso que nos pueda parecer el haber llegado a la comprensión de que los espectros revelan saltos y tumbos de los electrones en sus órbitas de Bohr, aún nadie podía hallar en los espectros de las estrellas las claves significativas sobre lo que las hace brillar. En ausencia de una teoría convincente, se abandonó este campo a los taxonomistas, a los que seguían obstinadamente registrando y catalogando espectros de estrellas, aunque no sabían hacia donde los conduciría esto.

Henrietta Leavitt

En el Laboratorio de la Universidad de Harvard, uno de los principales centros de la monótona pero prometedora tarea de la taxonomía estelar, las placas fotográficas que mostraban los colores y espectros de decenas de miles de estrellas se apilaban delante de “calculadoras”, mujeres solteras en su mayoría y, de entre ellas, Henrietta Leavitt, la investigadora pionera de las estrellas variables Cefeidas que tan útiles serían a Shapley y Hubble.

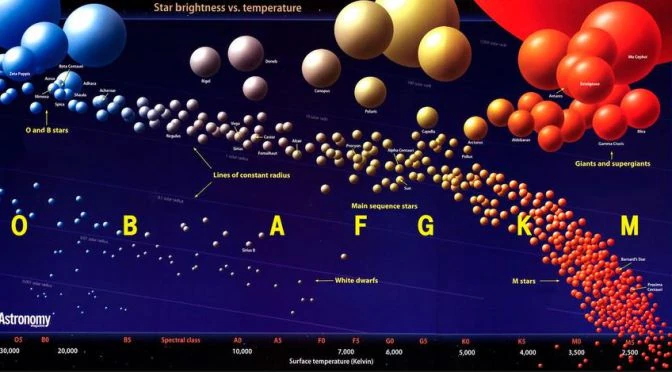

Imagen de Sirio A, la estrella más brillante del cielo tomada por el Telescopio Hubble (Créd. NASA). Sirio es la quinta estrella más cercana y tiene una edad de 300, millones de años. Es una estrella blanca de la secuencia principal de tipo espectral A1V con temperatura superficial de 10 000 K y situada a 8,6 años luz de la Tierra. Es una estrella binaria y, de ella, podríamos contar muchas historias. La estrella fue importante en las vidas de Civilizaciones pasadas como, por ejemplo, la egipcia.

Fue Cannon quien, en 1915, empezó a discernir la forma en una totalidad de estrellas en las que estaba presente la diversidad, cuando descubrió que en una mayoría, las estrellas, pertenecían a una de media docena de clases espectrales distintas. Su sistema de clasificación, ahora generalizado en la astronomía estelar, ordena los espectros por el color, desde las estrellas O blanco-azuladas, pasando por las estrellas G amarillas como el Sol, hasta estrellas rojas M. Era un rasgo de simplicidad denotado en la asombrosa variedad de las estrellas.

Pronto se descubrió un orden más profundo, en 1911, cuando el ingeniero y astrónomo autodidacta danés Ejnar Hertzsprung analizó los datos de Cannon y Maury de las estrellas de dos cúmulos, las Híades y las Pléyades. Los cúmulos como estos son genuinos conjuntos de estrellas y no meras alineaciones al azar; hasta un observador inexperimentado salta entusiasmado cuando recorre con el telescopio las Pléyades, con sus estrellas color azul verdoso enredadas en telarañas de polvo de diamante, o las Híades, cuyas estrellas varían en color desde el blanco mate hasta un amarillo apagado.

Hertzsprung utilizó los cúmulos como muestras de laboratorio con las que podía buscar una relación entre los colores y los brillos intrínsecos de las estrellas. Halló tal relación: la mayoría de las estrellas de ambos cúmulos caían en dos líneas suavemente curvadas. Esto, en forma de gráfico, fue el primer esbozo de un árbol de estrellas que desde entonces ha sido llamado diagrama Hertzsprung-Russell.

El progreso en física, mientras tanto, estaba bloqueado por una barrera aparentemente insuperable. Esto era literal: el agente responsable era conocido como barrera de Coulomb, y por un tiempo frustró los esfuerzos de las físicos teóricos para comprender como la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas.

La línea de razonamiento que conducía a esa barrera era impecable. Las estrellas están formadas en su mayor parte por hidrógeno. (Esto se hace evidente en el estudio de sus espectros.) El núcleo del átomo de Hidrógeno consiste en un solo protón, y el protón contiene casi toda la masa del átomo. (Sabemos esto por los experimentos de Rutherford). Por tanto, el protón también debe contener casi toda la energía latente del átomo de hidrógeno. (Recordemos que la masa es igual a la energía: E = mc2.) En el calor de una estrella, los protones son esparcidos a altas velocidades -el calor intenso significa que las partículas involucradas se mueven a enormes velocidades- y, como hay muchos protones que se apiñan en el núcleo denso de una estrella, deben tener muchísimos choques. En resumen, la energía del Sol y las estrellas, puede suponerse razonablemente, implica las interacciones de los protones. Esta era la base de la conjetura de Eddingtong de que la fuente de la energía estelar “difícilmente puede ser otra que la energía subatómica, la cual, como se sabe, existe en abundancia en toda materia”.

Plasma en ebullición en la superficie del Sol

Hasta el momento todo lo que hemos repasado está bien pero, ¿que pasa con la Barrera de Coulomb? Los protones están cargados positivamente; las partículasd de igual carga se repelen entre sí; y este obstáculo parecía demasiado grande para ser superado, aun a la elevada velocidad a la que los protones se agitaban en el intenso calor del interior de las estrellas. De acuerdo con la física clásica, muy raras veces podían dos protones de una estrella ir con la rapidez suficiente para romper las murallas de sus campos de fuerza electromagnéticos y fundirse en un solo núcleo. Los cálculos decían que la tasa de colisión de protones no podía bastar para mantener las reacciones de fusión. Sin embargo, allí estaba el Sol, con el rostro radiante, riéndose de las ecuaciones que afirmaban que no podía brillar.

Afortunadamente, en el ámbito nuclear, las reglas de la Naturaleza no se rigen por las de la mecánica de la física clásica, que tienen validez para grandes objetos, como guijarros y planetas, pero pierden esa validez en el reino de lo muy pequeño. En la escala nuclear, rigen las reglas de la indeterminación cuántica. La mecánica cuántica demuestra que el futuro del protón sólo puede predecirse en términos de probabilidades: la mayoría de las veces el protón rebotará en la Barrera de Coulomb, pero de cuando en cuando, la atravesará. Este es el “efecto túnel cuántico”; que permite brillar a las estrellas.

George Gamow, ansioso de explotar las conexiones entre la astronomía y la nueva física exótica a la que era adepto, aplicó las probabilidades cuánticas a la cuestión de la fusión nuclear en las estrellas y descubrió que los protones pueden superar la Barrera de Coulomb. Esta historia es mucho más extensa y nos llevaría hasta los trabajos de Hans Bethe, Edward Teller y otros, así como, al famoso Fred Hoyle y su efecto Triple Alfa y otras maravillas que, nos cuentan la historia que existe desde los átomos a las estrellas del cielo.

Emilio Silvera Vázquez

Mar

25

Bosques y Praderas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (4)

Comments (4)

Bosque esquilmado

Desde tiempo inmemoriales, la Humanidad ha venido esquilmando, sin saber administrarla, la materia prima que la Naturaleza le ofrecía para su sustento y, han sido devastadas cientos de miles de hectáreas de bosque persiguiendo objetivos diversos pero, sin pensar en el futuro.

Los bosques almacenan la mayor parte de la fitomasa terrestre, entre tres cuartos y nueve décimos del total. La razón de tanta incertidumbre en esta estimación se debe a la rápida deforestación tropical, la falta de una clasificación uniforme de los bosques y a su alta variabilidad.

Los bosques cerrados (en contraste con los bosques abiertos) se pueden definir como ecosistemas cuya cubierta ocupa entre el 20 y el 40 por ciento del suelo. Nuestro escaso conocimiento de los bosques tropicales implica que tengamos que extrapolar almacenamientos típicos de un número inadecuado de terrenos bien estudiados. El mejor inventario disponible establece que, a principios de los noventa, el área total de bosques cerrados era de aproximadamente 25 millones de Km2, dos quintas partes de los cuales estaban situados en los trópicos. La superficie total de todos los bosques es aproximadamente el doble; almacenan cerca de nueve décimas partes de la fitomasa del planeta y están casi equitativamente repartidos entre los biomas tropicales, templaros y boreales.

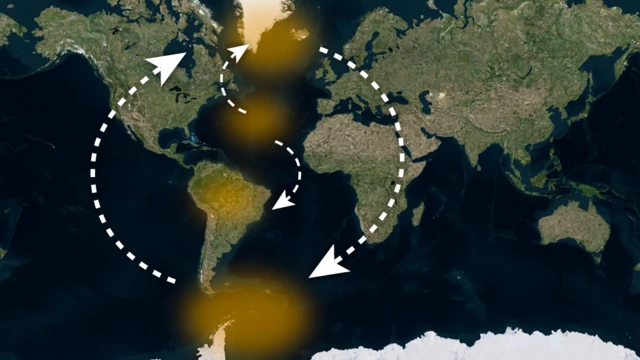

La Amazonía es fundamental para el mantenimiento del equilibrio climático mundial tiene una gran influencia en el transporte de calor y vapor de agua para las regiones localizadas en latitudes más elevadas. Además tiene un papel muy importante en el secuestro de carbono atmosférico, y con ello contribuye a la reducción del calentamiento global.

Todo lo que se dice respecto a la Amazonía es inmenso, grande, desafiante y muchas veces inmensurable. Los retos del pasado y del futuro se nos imponen en el presente. Para actuar en beneficio de la región es imprescindible conocer sus peculiaridades y características.

Representa más de la mitad del bosque húmedo tropical del planeta y es la mayor floresta tropical del mundo. La región representa entre 4 y 6% de la superficie total de la Tierra y entre 25 y 40% de la superficie de América.

La Amazonía es también sinónimo de diversidad cultural, la cual es resultado de un proceso histórico de ocupación del territorio e interacción entre grupos humanos de distinta procedencia étnica y geográfica.

El Ciclo Hidrológico Amazónico alimenta un complejo Sistema de acuíferos y aguas subterráneas, que puede abarcar un área de casi 4 millones de km2 entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La Amazonía alberga una gran variedad de especies de flora y fauna, que ha permitido establecer marcas mundiales de diversidad biológica. También es un área importante de endemismos, lo que hace de ella una reserva genética de importancia mundial para el desarrollo de la humanidad.

En el bosque tropical se encuentra el máximo almacenamiento medio de fitomasa. Desde el aire, las copas de los árboles muestran una decepcionante uniformidad, vistas desde aviones a reacción y de un rojo intenso en las imágenes con falso color de los satélites. Desde el suelo umbrío, frecuentemente con escasa maleza, se elevan los troncos de los árboles, unos rectos, otros delgados, algunos enormes y también apuntalados; luego un revoltijo de ramas superpuestas, lianas y epifitos. Un claro del bosque o la orilla de una corriente muestran la estructura en capas de esta selva.

De Groenlandia a la Amazonía: la cadena de interacciones de la que puede depender el futuro del planeta

Los bosques tropicales más espesos de la Amazonia albergan en cada hectárea casi 100.000 plantas de más de seiscientas especies vegetales diferentes. Pero al menos tres cuartas partes de la fitomasa almacenada (unas 600 toneladas por hectárea) se encuentran en las copas de unos pocos cientos de árboles que sobresalen.

Debido a la alta biodiversidad de la selva, ningún árbol almacena más de un pequeño porcentaje de toda la fitomasa. Ésta es una estrategia evasiva que ha incrementado las posibilidades de supervivencia en un ambiente rebosante de predadores de semillas y agentes patógenos. Otras defensas activas son sus finas cortezas o la simbiosis con hormigas guardianas.

Por el contrario, en los bosques templados y en los boreales domina una sola especie de árbol, y sin embargo, su almacenamiento de fitomasa supera a los bosques tropicales más espesos. Los máximos del planeta se dan en las costas del noroeste del océano Pacífico, donde los bosques de secuoyas pueden llegar a almacenar, por encima del suelo, hasta 3.500 toneladas de fitomasa por hectárea, lo que representa una cantidad cinco veces mayor que en la Amazonia central. Estos árboles son los seres vivos más altos (más de 100 metros) y más pesados (más de 300 toneladas) del planeta (las ballenas azules adultas pesan alrededor de las 100 toneladas).

En todos los bosques, los tejidos leñosos por encima del nivel del suelo (tronco, corteza, ramas) contienen la mayor parte de la fitomasa (70 – 80 por ciento) del árbol; las raíces almacenan entre el 10 y el 35 por ciento, las acículas un 1’5 – 8 por ciento y las hojas sólo el 1 – 2 por ciento.

El tronco cortado en la forma tradicional para su comercialización contiene solamente la mitad de toda la fitomasa, mientras que los troncos demasiados delgados, el tocón, ramas, corteza, artículos y hojas suman la otra mitad.

En un buen bosque en crecimiento, templado o boreal, se obtienen entre 85 y 100 m3/ha (35 – 50 t/ha en seco, dependiendo de la clase de árbol); en los bosques tropicales pueden llegar hasta 180 m3/ha. Con los nuevos métodos de corta, para obtener pulpa se utiliza todo el árbol (a menudo hasta el tocón), recuperándose prácticamente toda la fitomasa.

Para producir un kilogramo de fitomasa nueva, los árboles tropicales requieren hasta 12 g de nitrógeno, mientras que un bosque de coníferas necesita menos de 4 g. Los bosques templados, con unas tasas relativamente altas de crecimiento y un uso económico de los nutrientes, son productores relativamente eficientes de fitomasa.

Todas la civilizaciones preindustriales cortaron madera, no sólo como material de construcción indispensable, sino también como combustible, bien quemado directamente o transformándolo previamente en carbón. La contribución de los bosques a la energía global primaria ha ido declinando según ha aumentado el consumo de combustibles fósiles, pero su presencia ha seguido creciendo, tanto como suministradores de madera y pulpa como por su función de albergues de alta biodiversidad y por sus servicios como ecosistemas insustituibles.

El ámbito de las praderas

La extensión global de las praderas ha cambiado profundamente desde la mitad del siglo XIX. El principal motivo de este cambio es el de transformar las praderas en tierras de cultivo, lo que ha provocado la disminución, en superficie, de este bioma, pero por otra parte, según avanza la deforestación han surgido praderas secundarias.

Aunque la extensión de las praderas es casi igual a la de los bosques cerrados, la diferencia entre sus respectivos promedios de fitomasa almacenada sobre el nivel del suelo por unidad de superficie (20 t/ha en hierba, 250 t/ha en fitomasa leñosa) es de un orden de magnitud. Hay, sin embargo, más fitomasa en las praderas de lo que parece a simple vista, porque salvo en las hierbas altas tropicales, la fitomasa subterránea es varias veces mayor que en los árboles en lo que se refiere a los brotes en su cubierta.

Curvas de liberación de humedad del suelo: qué

La cantidad de fitomasa contenida en los renuevos está comprendida entre menos de 1 t/ha, en regiones semidesérticas, hasta más de 20 t/ha en algunas praderas tropicales. Si se incluyen los tallos secos, la fitomasa aérea llega a alcanzar las 35 t/ha. En regiones con clima semihúmedo tropical, y en climas templados con irrigación natural, las mayores acumulaciones de fitomasa se encuentran en los renuevos. En general, es indiscutible la correlación entre la cantidad de fitomasa y la de lluvia, aunque esta relación pierde importancia en condiciones de humedad elevadas.

Los valores extremos de la cantidad de fitomasa subterránea global varía entre menos de 0’5 t/ha en los trópicos, hasta casi 50 t/ha en las praderas templadas (media de 20 t/ha). Con cerca de 10 t/ha al año, la productividad media de las praderas templadas iguala la de los bosques en latitudes medias.

Una gran cantidad de herbívoros se alimentan de las praderas. Solamente las hojas tiernas tienen un alto contenido en proteínas y son relativamente digestibles. Los tallos y los troncos son peores en ambos aspectos, pero componen la mayor parte de la dieta de algunas especies que comparten las praderas con otros animales. En la estación seca del Serengueti, la dieta de los ñus se compone aproximadamente de un 20 por ciento de hojas y un 30 por ciento de tallos, mientras que para las cebras los correspondientes valores son de menos del 1 por ciento y de más del 50 por ciento respectivamente.

Una sola especie numerosa de invertebrados puede consumir una pequeña fracción de la producción anual de fitomasa, y el consumo total de todos los invertebrados está comprendido entre el 10 y el 20 por ciento. Los ungulados consumen hasta el 60 por ciento de la producción de fitomasa aérea de las fértiles praderas del este de África. Algunas hierbas se adaptan para evitar su excesivo consumo incorporando a su composición sustancias que disminuyen su digestibilidad, y compuestos tóxicos; otras reaccionan con un rápido crecimiento cuando son dañadas por los animales que pastan.

En el Serengueti, donde las praderas sirven de alimento a la mayor concentración de grandes herbívoros del mundo, así como a muchos otros animales de menos tamaño y a numerosos invertebrados, un moderado consumo de hierba aumenta la producción de la misma hasta el doble de la que se produce en terrenos donde no se pace. El césped es la prueba más asequible de la productividad, no siempre deseada, de la pradera.

Emilio Silvera Vázquez

Feb

16

¡La Naturaleza! Nunca podremos doblegarla

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (6)

Comments (6)

Cuando la Naturaleza bosteza… ¡Nosotros a temblar!

Nos empeñamos una y otra vez en querer sobrepasar nuestras posibilidades y, tenemos que pensar que, es la Naturaleza la que marca el ritmo de nuestras vidas y de nuestro tiempo, no al revés. El Universo tiene una mecánica que está regida por las fuerzas fundamentales de la Naturaleza y sus constantes y, nosotros, sólo podemos adaptarnos al mendio si queremos sobrevivir. Existen fuerzas y energías que nunca podremos controlar. Aquí mismo en la Tierra, considerada como Sistema cerrado, existen leyes y reglas inalterables, como lo son la rotación y traslación del planeta, la temperatura del núcleo, el magnetismo, las estaciones que rigen en la superficie, los océanos y los desiertos… Todo influye en el devenir de nuestras vidas sin que nosotros, pobres mortales, lo podamos evitar.

Ante un suceso de estos… ¿Quién lo puede parar?

Sí, la Naturaleza nos muestra constantemente su poder. Fenómenos que no podemos evitar y que nos hablan de unos mecanismos que no siempre comprendemos. Nuestro planeta por ejemplo, se comporta como si de un ser vivo se tratara, la llaman Gaia y realiza procesos de reciclaje y renovación por medio de terremotos y erupciones volcánicas, Tsunamis y tornados devastadores que cambian el paisaje y nosotros, lo único podemos hacer es acatar el destino que ignoramos de lo que está por venir.

El día y la noche

El mundo nos parece un lugar complicado. Sin embargo, existen algunas verdades sencillas que nos parecen eternas, no varían con el paso del tiempo (los objetos caen hacia el suelo y no hacia el cielo, el Sol se levanta por el Este, nunca por el Oeste, nuestras vidas, a pesar de las modernas tecnologías, están todavía con demasiada frecuencia a merced de complicados procesos que producen cambios drásticos y repentinos. La predicción del tiempo atmosférico es más un arte que una ciencia, los terremotos y las erupciones volcánicas se producen de manera impredecible y aparentemente aleatoria, los cambios en las Sociedades fluctuan a merced de sucesos que sus componentes no pueden soportar y exigen el cambio.

Necesitaríamos muchas vidas para poder visitarlas una a una

La inmensa complejidad que está presente en el cerebro humano y de cómo se genera lo que llamamos “la mente”, a partir de una maraña de conexiones entre más de cien mil millones de neuronas, más que estrellas existen en nuestra Galaxia, la Vía Láctea. Es algo grande que, en realidad, no hemos alcanzado a comprender. Nos empeñamos en querer dominar fuerzas que no conocemos y, nuestro empeño nos podría llevar a la propia destrucción.

La mente humana es de tal complejidad que no hemos podido llegar a comprender su funcionamiento. ¿Por qué unas personas tienen una gran facilidad para tocar el piano, otros para comprender las matemáticas complejas y algunos para ver lo que nadie ha sido capaz de detectar en el ámbito de la Naturaleza, pongamos por ejemplo un paisaje, o, llegar a comprender fenómenos físicos que configuran el mundo, el Universo y la vida?

Es precisamente a escala humana, donde se dan las características (posiblemente) más complejas del Universo, las que se resisten más a rendirse ante métodos y reglamentos fijos que las pretenda mantener estáticas e inamovibles por el interés de unos pocos. Las Sociedades son dinámicas en el tiempo y en el espacio y, su natural destino es el de evolucionar siempre, el de buscar las respuestas a cuestiones para ellas desconocidas y que al estar inmersas en el corazón de la Naturaleza, se sirven de la Ciencia para poder llegar al lugar más secreto y arrancar esas respuestas que tanto, parecen necesitar para continuar hacia el futuro.

Puede volver a pasar, ahora parece que uno pequeño se acerca hacia la Tierra y pasará muy cerca

Claro que, ese futuro, no depende de esas Sociedades Humanas que de alguna manera, están a merced de sucesos como aquel de Yucatán, cuando al parecer, hace ahora 65 millones de años, perecieron los Dinosaurios que reinaron en el Planeta durante 150 millones de años hasta que llegó aquél fatídico (para ellos) pedrusco que, en realidad, posibilitó nuestra llegada.

Preciosos animalitos que si no se hubieran extinguidos… ¡Nos lo habrían puesto muy mal!

Aquellos terribles animales que poblaban la Tierra hubiera hecho imposible nuestra presencia en el planeta. Formas de vida incompatibles con nuestra especie que desaparecieron -según parece- por causas naturales venidas del espacio exterior para que más tarde, pudiéramos nosotros hacer acto de presencia en el planeta que nos acoge.

Aquello se considera una extinción masiva ocurrida en la Tierra, algo tan claramente reflejado en el registro fósil que se utiliza para marcar el final de un período de tiempo geológico, el Cretáceo, y el comienzo de otro, el Terciario. Puesto que la “C” ya se ha utilizado como inicial en un contexto similar en relación con el período Cámbrico, este marcador se suele denominar frontera K-T, con una “K” de Kreide, que es el nombre del Cretáceo en alemán. No fueron solos los dinosaurios los que resultaron afectados, aunque son los que aparecen con mayor protagonismo en los relatos populares cuando se habla de este desastre.

Esqueletos de dinosaurios expuestos en el Museo Real de Ontario, Canadá.

Alrededor del 70 por ciento de todas las especies que vivían en la Tierra al finales del cretáceo habian desaparecidos a principios del Terciario, lo cual indica que se trató realmente de una “extinción en masa” y explica por qué los geólogos y los paleontólogos utilizan la frontera K-T como un marcador importante en el registro fósil. Dadas las dificultades que plantean unas pruebas de tiempos tan remotos, y la lentitud con la que se acumulan los estratos geológicos, todo lo que podemos decir realmente sobre la velocidad a la que se produjo aquella extinción es que sucedió en menos de unas pocas decenas de miles de años, pero en ningún caso durante muchos millones de años; sin embargo, esto se considera un cambio brusco en relación con la escala de tiempo utilizada en geología.

Las preguntas obvias que esto plantea son las mismas que surgen tras un gran terremoto -por qué sucedió, y si podría suceder de nuevo y, en su caso, cuándo- En el caso del suceso K-T hay un candidato muy adecuado para ser el desencadenante que hizo que la extinción se produjera, por ejemplo, hace 60 0 55 millones de años. Los restos del enorme cráter que data justo de entonces ha sido descubierto bajo lo que es ahora la península de Yucatán, en Méjico, y por todo el mundo se han hallado estratos de hace 65 millones de años que contienen restos de iridio, un metal pesado que es raro en la corteza terrestre, pero del que sabemos que es un componente de algunos tipos de meteoritos. La capa de iridio es tan delgada que tuvo que depositarse en menos de 10.000 años (quizá mucho menos), lo cual es coherente con la teoría de que el suceso K-T fue desencadenado en su totalidad, de manera más o menos instantánea, por un gran golpe que llegó del espacio interestelar.

La catástrofe está servida

No sería difícil explicar por que pudo suceder todo esto. La energía cinética contenida en un impacto de este calibre sería equivalente a la explosión de unos mil millones de megatoneladas de TNT y arrojaría al espacio unos detritos en forma de grandes bloques que se desplazarían siguiendo trayectorias balísticas (como las de los misiles balísticos intercontinentales) y volverían a entrar en la atmósfera por todo el globo terráqueo, difundiendo calor y aumentando la temperatura en todas las regiones. Se produciría un efecto de calentamiento de 10 kilovatios por cada metro cuadrado de la superficie terrestre durante varias horas, un fenómeno que ha sido descrito gráficamente por Jay Melosh. A continuación, unas diminutas partículas de polvo lanzadas al interior de la parte superior de la atmósfera se extendería alrededor del todo el planeta y, combinada con el humo de todos los incendios desencadenados por el “asado a la parrilla”, bloquearían el paso de la luz del Sol, causando la muerte de todas las plantas que dependían de la fotosíntesis y congelando temporalmente el planeta.

Si el planeta se congela, ¿Dónde nos meteremos? ¿Cuántas criaturas tendrán la oportunidad de sobrevivir?

Hay pruebas de que, en épocas pasadas, la Tierra sufrió visitas inesperadas desde el espacio que trajo muerte y desolación. Hace unos 35 millones de años, la Tierra soportó unos impactos parecidos sin que se produjera una extinción del calibre del suceso K-T. Aunque los factores desencadenantes tengan la misma magnitud. Por otra parte, existen pruebas de que los Dinosaurios y otras especies estaban ya en decadencia en los dos últimos millones de años del Cretáceo. Parece que los grandes lagartos habían experimentado altibajos durante los 150 millones de años que se pasaron vagando por la Tierra. Hay opiniones para todos y algunos dicen que su desaparición se debió, en realidad, al aumento del Oxígeno en nuestra atmósfera.

| Extinción | Hace millos de años | Causas |

|---|---|---|

| Cretácico-Terciario | 65 | Cambio climático, vulcanismo, asteroide |

| Triásico (finales) | 199-244 | Vulcanismo, cambio climático |

| Pérmico-Triásico | 251 | Vulcanismo, cambio climático |

| Devónico (tardío) | 364 | Desconocida |

El suceso K-T es en realidad sólo una entre cinco catástrofes similares (en la medida en que afectó en aquella época a la vida en la Tierra) a las que los geólogos denominan en conjunto las “cinco grandes” -y no es en absoluto la mayor-. Cada una de ellas se utiliza como marcador entre períodos geológicos y todas han sucedido durante los últimos 600 millones de años.

La razón por la que nos centramos en este pasado geológico relativamente reciente es que fue en esa época cuando los seres vivos desarrollaron por primera vez algunas características, tales como las conchas, que podían fosilizarse fácilmente, dejando rastros que pueden reconocerse en los estratos que se estudian en la actualidad.

Nuevas especies de fósiles de invertebrados marinos, que vivieron hace 465 millones de años, se han hallado en diversos yacimientos de la provincia de Ciudad Real en España, y, por todas partes del mundo, si se profundiza en la Tierra, se encuentran fósiles y conchas de tiempos pasados. En la imagen recreada arriba se recoge el descubrimiento especies nuevas, de animales marinos con concha que han posibilitado su hallazgo después de tantos millones de años.

Pero centrémonos en las “cinco grandes extinciones” que, tomándolas cronológicamente se produjeron hace unos 440 millones de años (que marcaron la frontera entre los períodos Ordovícico y Silúrico), hace 360 millones de años (entre el Devónico y el Carbonífero), 250 millones de años (entre el Pérmico y el Triásico), 215 millones de años (en la frontera entre el Triásico y el Jurásico) y 65 millones de años (en la frontera K-T).

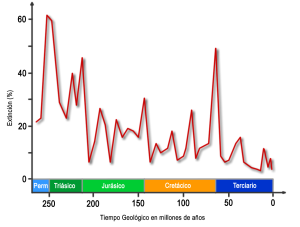

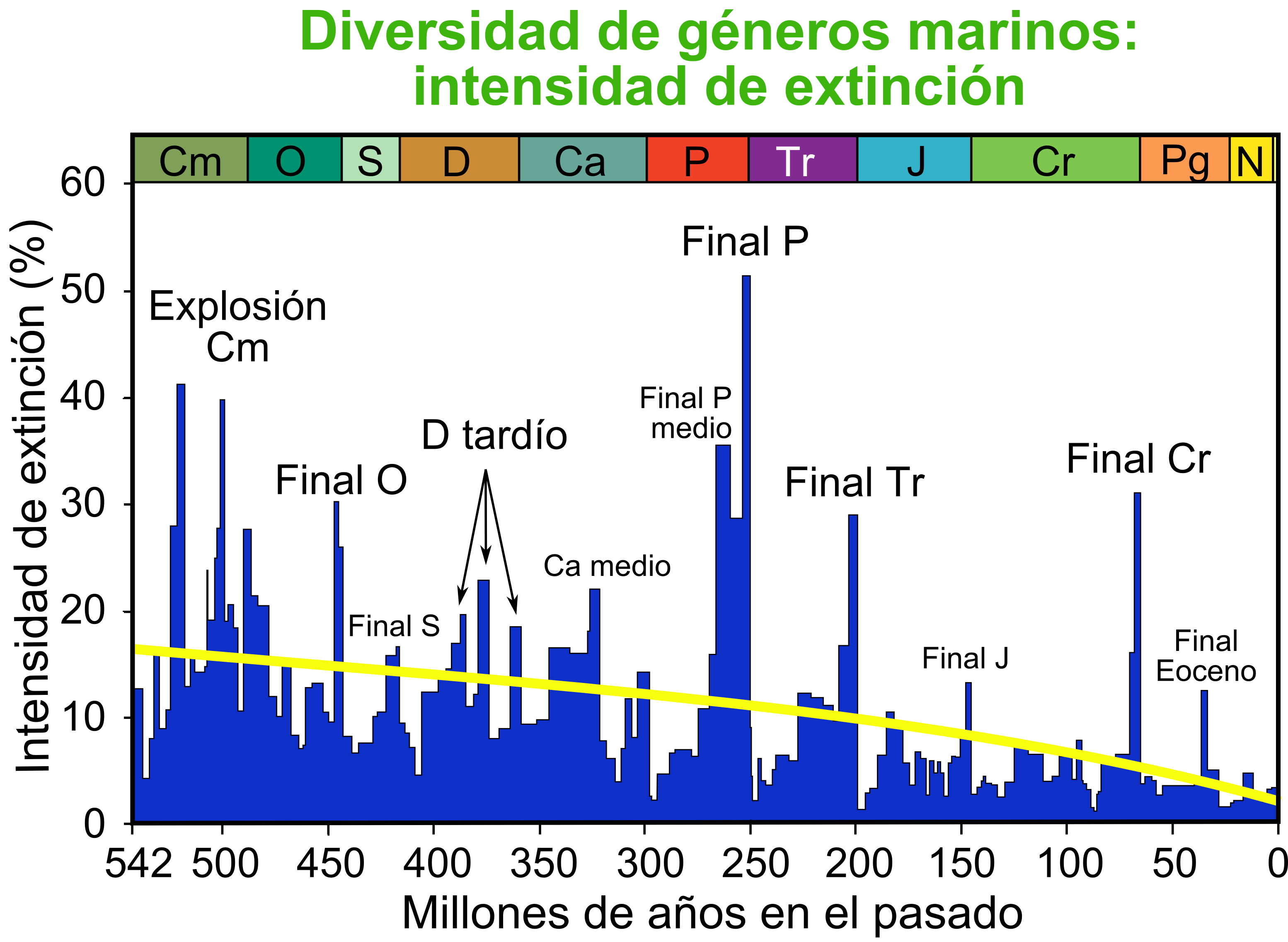

Intensidad de la extinción marina a través del tiempo. El gráfico azul (anteriormente puesto) muestra el porcentaje aparente (no el número absoluto) de los géneros de animales marinos extintos durante un determinado intervalo de tiempo. Se muestran las ultimas cinco grandes extinciones masivas.

Hay otras muchas extinciones en el registro fósil pero, las más importantes son las mencionadas. La más espectacular de todas ellas es el suceso que tuvo lugar hace unos 250 millones de años, al final del Pérmico. Se extinguieron al menos el 80 por ciento, y posiblemente hasta el 95 por ciento, de todas las especies que vivían en nuestro planeta en aquellos tiempos, tanto en la tierra como en los océanos, y lo hizo durante un intervalo de menos de 100.000 años. Sin embargo, dado que también se calcula que el 99 por ciento de todas las especies que han vivido en la Tierra se han extinguido, esto significa que son el doble las que han desaparecido en sucesos de -aparente- menor importancia.

La cuestión que nos intriga es si las extinciones en masa son realmente acontecimientos especiales, de carácter diferente al de las extinciones de menor importancia, o si son el mismo tipo de suceso, pero a gran escala -¿son las extinciones de vida en la Tierra unos hechos cuya naturaleza es independiente de su magnitud, como los terremotos y todos los demás fenómenos que la Naturaleza nos envía periódicamente que dan lugar a catástrofes y pérdidas de muchas vidas? La respuesta sincera es “no lo sabemos”, pero hay bastantes evidencias como para intuir que ésta es una posibilidad muy real.

El logotipo del Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria es un globo terráqueo sobre el que aparece la letra V y sobre ella otra pequeña tierra y el acrónimo VHEMT de Voluntary Human Extinction Movement.

Gracias a un meticuloso trabajo de investigación de Jack Sepkoski, de la Universidad de Chicago que, pudo trazar un gráfico en el que mostraba como ha fluctuado durante los últimos 600 millones de años el nivel de extinciones que se produjo en cada intervalo de cuatro millones de años.

Extinciones según Sepkoski

El gráfico nos muestra que la muerte de los dinosaurios fue también la muerte de los invertebrados marinos. La pregunta que se puede plantear es que clase de aleatoriedad es ésta, si realmente son sucesos aleatorios. Resulta que es una ley potencial -nuestro viejo amigo, el ruido 1/f-. El origen de esta señal aleatoria, de enorme interés por su ubicuidad y propiedades matemáticas, sigue siendo un misterio, a pesar de la atención que se le ha dedicado.

Ahora bien, no parece probable que todas las extinciones de vida que han sucedido en la Tierra hayan tenido como causa impactos procedentes del espacio. Lo que parece estar diciéndonos el registro fósil es que las extinciones se producen en todas las escalas, todos los tiempos, y que (como en el caso de los terremotos) puede producirse una extinción de cualquier magnitud en cualquier época. Algunas extinciones podrían ser desencadenadas por impactos de meteoritos; otras, por períodos glaciares. Una cosa sí que nos queda clara: es necesario un gran desencadenante para que ocurra un gran suceso, y, no podemos olvidar que estamos inmersos en un Sistema Complejo -la vida en la Tierra- que es auto-organizador, se alimenta a partir de un flujo de energía, y existe al borde del Caos. Si comprendemos eso, estaremos preparados para entender lo que todo esto significa para la vida en sí misma, siempre expuesta a las fuerzas del Universo.

El Sol arrastra a todos los planetas en su viaje alrededor de la Galaxia

La Tierra es una nave espacial que recorre el universo y, en sus viajes… ¿Por qué sitios tendrá que pasar? ¿Qué peligros la acechan?

A lo largo de nuestra Historia hemos conocido situaciones de muertes masivas como por ejemplo: La Peste de la Guerra del Peloponeso (430 a.C.), La Plaga Antonina (165 y 180), La Plaga de Justiniano (541 y 542), La Peste Negra (1348 y 1350), o, La Gripe Española (1918) y, todas ellas son en realidad de origen desconocido. Esto me lleva a pensar que la Tierra, nuestro planeta, viaja por el espacio como una gran nave espacial y recorre regiones interestelares en las que no sabemos qué puede haber, y, ¿Quién puede negar que al atravesar esas regiones, no estén presenten en esas esporas fuertemente acorazadas contra la radiación que, atravesando la atmósfera terrestre se instalen tan ricamente en nuestro mundo para florecer y sembrar la muerte entre nosotros? Lo cierto es que son muchas las cosas que no sabemos.

Al contacto con la atmósfera y el agua de la Tierra, con el calor del Sol, se abren y traen desolación y muerte

De todas las maneras, no podemos negar que grandes cambios nos acechan y, como la medida del “tiempo” es distinta para la escala humana que para la del Universo, en cualquier momento podrá tener lugar un acontecimiento de índole diversa (la caída de un meteorito, una pandemia debastadora, cataclismos tectónicos de gran magnitud, explosiones supernovas de inmensa intensidad que barra nuestra atmósfera y siembre de radiación el planeta…) que vendrá a transformar todo lo que nosotros consideramos importante y que, para la Naturaleza, no es nada.

De todas las maneras, en una cosa sí tenemos que estar de acuerdo: ¡La vida! Esa cosa tan frágil pero…, tan fuerte, se ha resistido a desaparecer a lo largo de los millones de años que lleva en el planeta y, eso nos lleva a sospechar que, lo mismo habrá sucedido en otros lugares y la Vida, debe estar por todas partes… ¡A pesar de todo! Algunas veces no puedo evitar el pensamiento de esa pregunta: ¿Cuántas Civilizaciones estarán ahora mismo germinando en otros mundos?

Lo cierto, amigos míos, es que nos creemos muy importantes, cuando lo cierto es que no somos más que la especie dominante de un minúsculo planeta perdido en la periferia de una galaxia espiral de entre cien mil millones de ellas. No caemos en la cuenta de que, en cualquier momento, el “susto” puede llegar.

Acordémonos de que Marte, en el Pasado, tenía una rica atmósfera y abundante agua y océanos… ¿Qué le pasó? Pues lo que le puede pasar a la Tierra en cualquier momento, así que os aconsejo que os paréis un poco, que penséis en lo que es verdaderamente importante (que, por lo general, lo tenemos en casa), y, le digáis al ser amado cuanto la/lo queréis, procurad dormir sin remordimientos de nada, cumplir con honradez vuestros compromisos… Y, sobre todo,,, ¡La Familia! Que vuestros hijos se preparen en la forma adecuada para hacer frente al duro recorrido que les espera.

Aquella metáfora que decía que era preferible dar la caña para que lo capturé que ponerle el pez en la mesa… Tenía un buen mensaje. Lo que nos cuesta conseguir se aprecia mucho mças.

Emilio Silvera Vázquez

Dic

21

La Naturaleza misteriosa

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (0)

Comments (0)

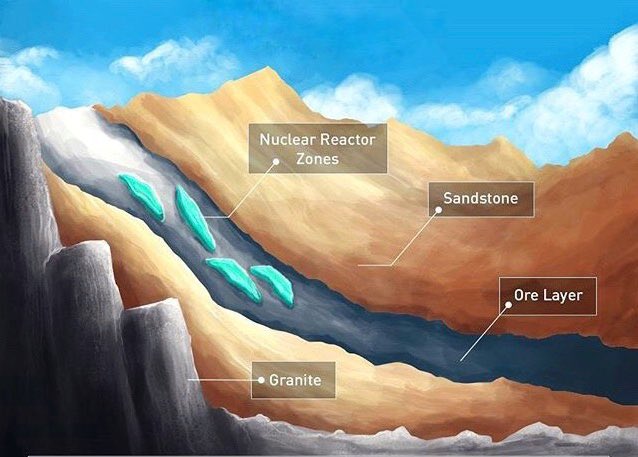

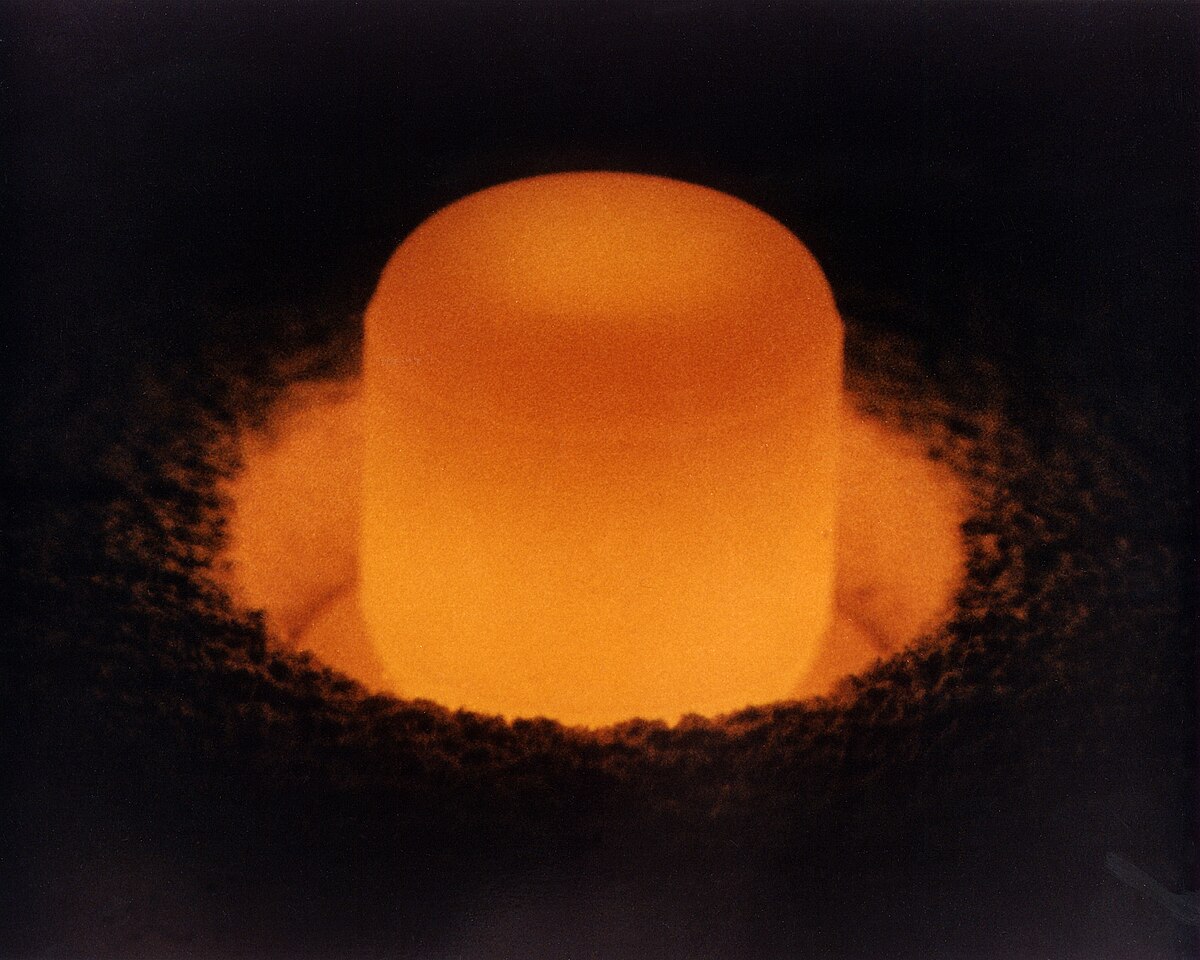

En unas minas de uranio en Oklo, Gabón, hace 1.700.000.000 años, se produjeron reacciones en cadena moderadas por agua, y de forma natural se formaron pequeños reactores nucleares. Estudiando este fenómeno podemos aprender algo sobre cómo almacenar residuos nucleares a larguísimo plazo. En relación a este hecho histórico se me ha ocurrido buscar más información y ponerla aquí para ustedes con el título de:

Un Reactor Nuclear de la prehistoria

Habiendo leído uno de los libros de John D. Barrow, recordé que en él, por alguna parte, venía recogido un suceso muy interesante que paso a relatar corroborando así que, nunca llegamos a conocerlo todo y, en este caso, es la Tierra la que nos ha dado la sorpresa.

“El 12 de Junio de 1972 el doctor Bouzigues, hizo un descubrimiento preocupante, el tipo de descubrimiento que podía tener incalculables explicaciones políticas, científicas e incluso delictivas. Bouzigues trabaja en la planta de procesamiento de combustible nuclear de Pierrelatte, en Francia. Una de sus tantas rutinas consistía en medir la composición de menas procedentes de minas de Uranio próximas al río Oklo, en la antigua Colonia francesa ahora conocida como la República Africana Occidental de Gabón, a unos 440 km de la costa Atlántica.

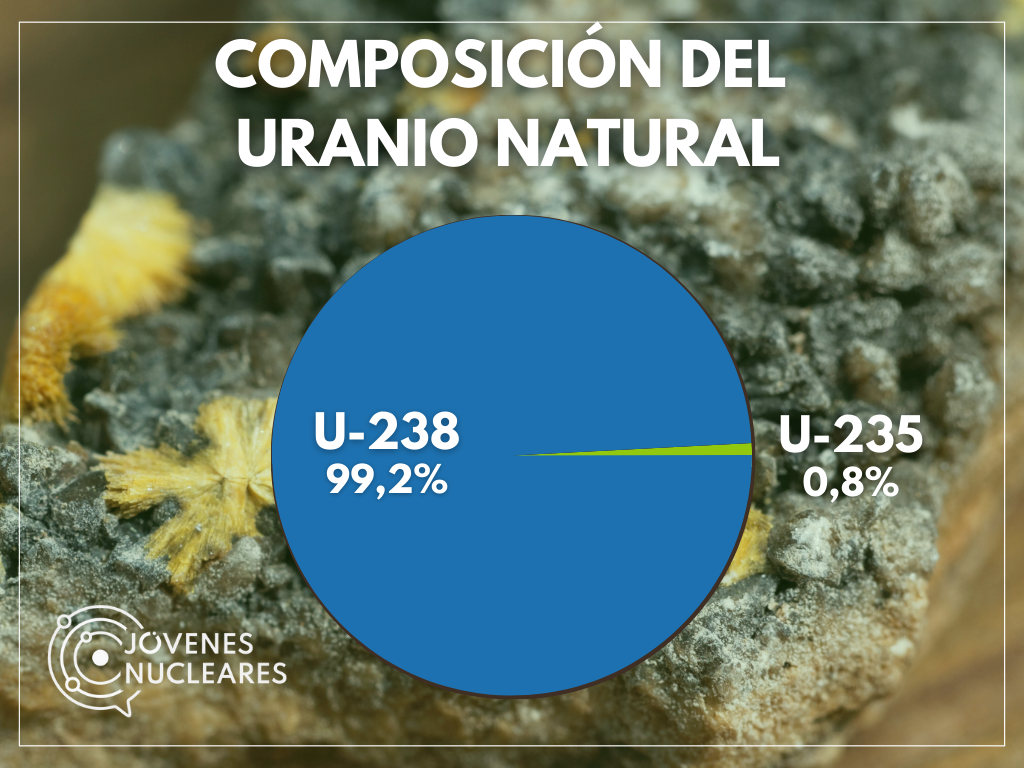

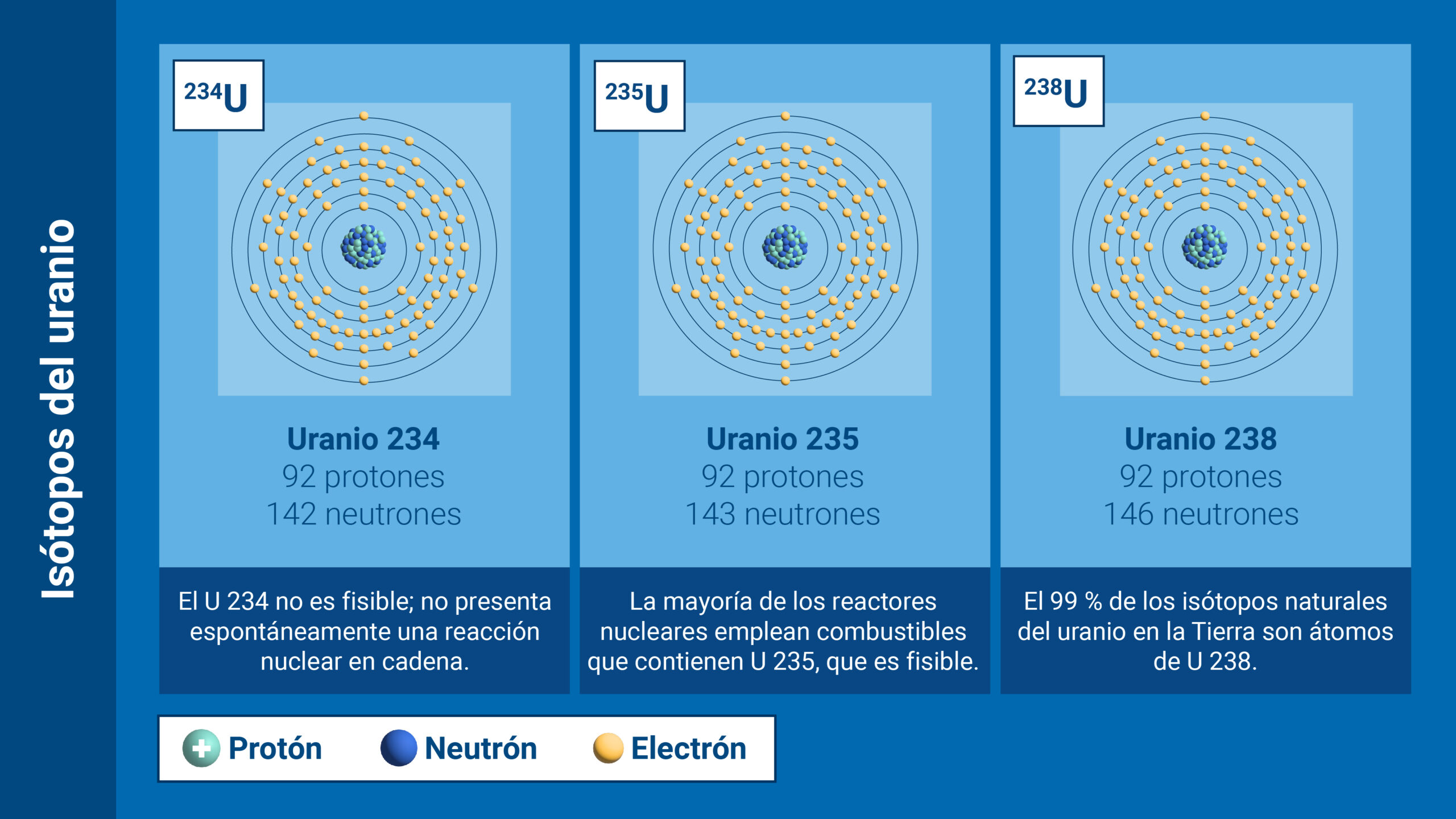

Una y otra vez comprobaba la fracción de mineral natural que estaba en forma de isótopo de uranio-235 comparada con la fracción en forma de isótopo de Uranio-238, para lo que realizaba análisis de muestras de hexafluoruro de uranio gaseoso. La diferencia entre los dos isótopos es crucial. El Uranio que se da en forma natural y que extraemos del interior de la Tierra está casi todo en forma de Isótopo 238. Esta forma de Uranio no producirá una cadena de reacciones nucleares autosostenidas. Si lo hiciera, nuestro planeta habría explotado hace mucho tiempo.

Para hacer una bomba o una reacción en cadena productiva es necesario tener trazas del isótopo activo 235 de Uranio. En el Uranio Natural no más de una fracción de un 1 por 100 está en forma 235, mientras que se requiere aproximadamente un 20 por 100 para iniciar una cadena de reacciones nucleares. El Uranio “enriquecido” contiene realmente un 90 por 100 del isótopo 235. Estos números nos dejan conciliar un sueño profundo por la noche con la seguridad de que por debajo de nosotros no se va a iniciar espontáneamente una interminable cadena de reacciones nucleares que convierta la Tierra en una bomba gigantesca. Pero ¿quién sabe si en algún lugar habrá más 235 que la media?

¿Sabías que, escondido en una montaña en Gabón, África se encuentra el reactor nuclear más potente y antiguo del planeta, con más de 1.8 billones de años de antigüedad?

Boziguez midió con gran precisión la razón de isótopo 235 frente a 238. Eran comprobaciones importantes de la calidad de los materiales que en última instancia se utilizarían en la industria nuclear francesa. El suyo era un trabajo rutinario, pero ese día de Junio de 1972 su atención a los detalles se vio recompensada. Advirtió que algunas muestras presentaban una razón 235 a 238 de 0,717 por 100 en lugar del valor normal de 0,720 por 100 que se encuentra normalmente en todas las muestras terrestres, en incluso en meteoritos y rocas lunares. Tan exactamente se conocía el valor “normal” a partir del experimento, y tan exactamente estaba reflejado en todas las muestras tomadas, que esta pequeña discrepancia hizo sonar los timbres de alarma. ¿Dónde estaba el 0,003 por 100 que faltaba de Uranio 235? Era como si el Uranio ya hubiese sido utilizado para alimentar un reactor nuclear de modo que la abundancia de 235 se había reducido antes de haber sido extraído de las minas.

La Comisión de Energía Atómica de Francia consideró todo tipo de posibilidades. ¿Quizá las muestras habían sido contaminadas por algún combustible ya utilizado procedente de la planta de procesamiento? Pero no había ninguna prueba de la intensa radiactividad que habría acompañado al combustible usado, y ningún hexafluoruro de Uranio reducido faltaba en el inventario de la Planta.

Pero a poco las investigaciones descubrieron que la fuente de la discrepancia estaba en los propios depósitos naturales del Uranio. Había una baja razón 235 a 238 en las vetas de la mina. Se estudio todo el proceso y recorrido del Uranio desde su extracción hasta su transporte al lugar de destino, y, todo era correcto, nada extraño podía influir en la discrepancia descubierta. El Uranio procedente de la Mina de Oklo era simplemente distinto del que se encontraba en cualquier otro lugar.

Cuando se investigó con detalle el emplazamiento de la Mina pronto quedó claro que el Uranio 235 que faltaba había sido destruido dentro de las vetas de la Mina. Una posibilidad era que algunas reacciones químicas lo hubiesen eliminado mientras dejaban intacto el 238. Por desgracia, las abundancias relativas de Uranio 235 y 238 no se ven afectadas de forma diferente por procesos químicos que hayan ocurrido en el interior de la Tierra. Tales procesos pueden hacer que algunas partes de la Tierra sean ricas en mineral de Uranio a expensas de otras partes al disolverlo y transportarlo, pero no alteran el balance de los dos isótopos que constituyen el mineral disuelto o en suspensión. Sólo las reacciones y desintegraciones nucleares pueden hacerlo.

Los subproductos de Oklo han sido usados para realizar varios experimentos científicos. Quizás el más famoso sea uno en que se intentó comprobar si las velocidades de desintegración de los isótopos hace 1.700 millones de años eran diferentes a las de ahora (parece que no, pero los resultados no fueron concluyentes).

Poco a poco, la insospechada verdad salió a la luz ante los investigadores. Las vetas bajas en Uranio-235 contenían las pautas características de otros 30 o más elementos atómicos que se forman como subproducto de las reacciones de fisión nuclear. Sus abundancias eran completamente diferentes de las que se dan en forma natural en rocas donde no hubieran ocurrido reacciones de fisión. La reveladora firma de los productos de fisión nuclear se conoce a partir de los experimentos en reactores construidos por el hombre. Seis de estas vetas características de la actividad de un Reactor Nuclear Natural fueron finalmente identificadas en Oklo. Algunos de los elementos presentes, como el neodimio, tienen muchos isótopos pero no todos son productos de la fisión. Los que no son productos de fisión proporcionan por consiguiente una calibración de la abundancia de todos los isótopos antes de que empezaran las reacciones naturales y de este modo nos permite determinar los efectos y tiempos característicos de dichas reacciones.

Sorprendentemente, parecía que la Naturaleza había conspirado para producir un Reactor Nuclear Natural que había generado reacciones nucleares espontáneas bajo la superficie de la Tierra hace dos mil millones de años. Fue este episodio de la historia geológica de Gabón lo que había llevado a la acumulación de productos de fisión en el emplazamiento actual de la misma.

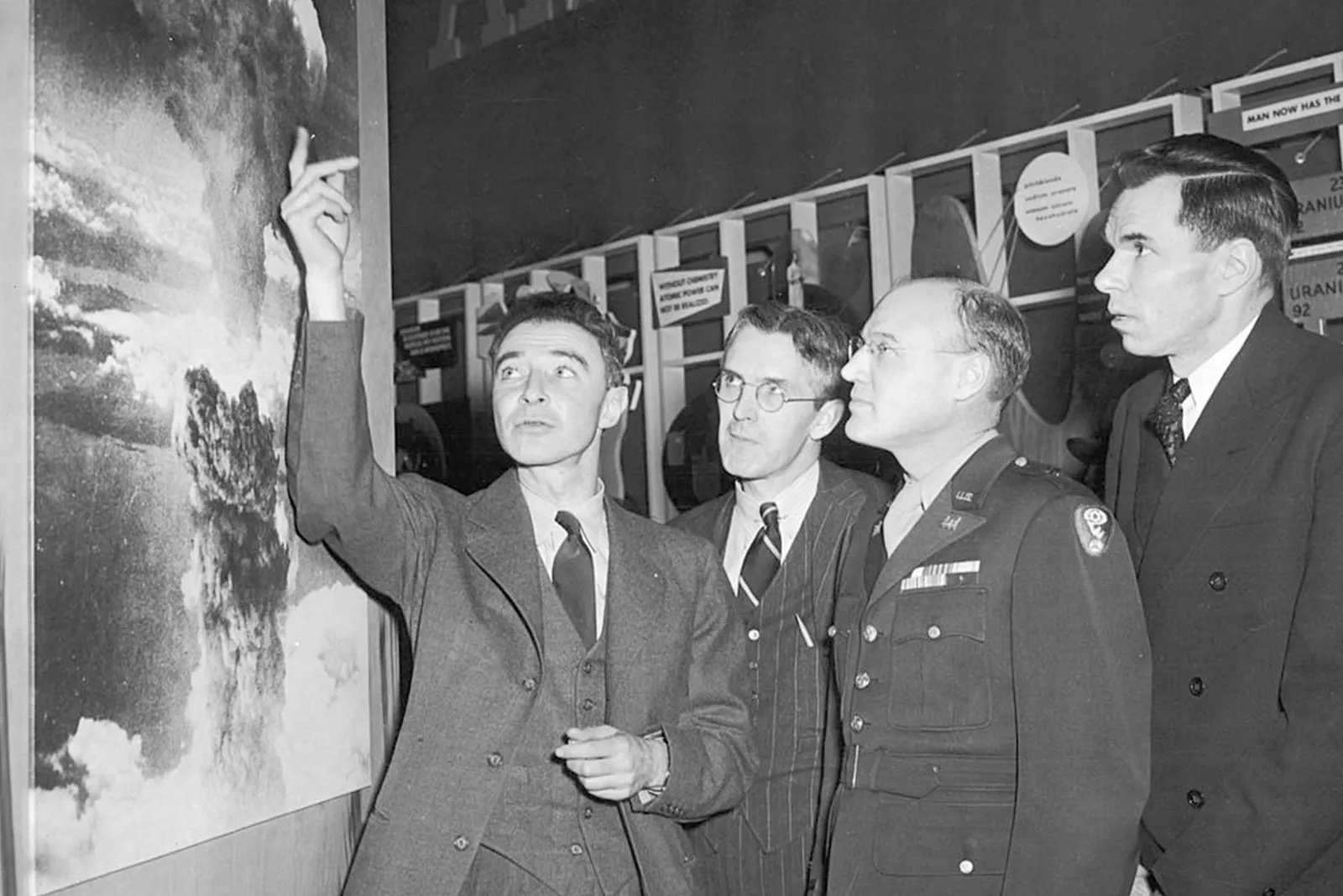

Las primeras reacciones nucleares producidas por el hombre se produjeron el 2 de diciembre de 1942 como parte del famoso Proyecto Manhattan que culminó con la fabricación de las primeras bombas atómicas.

Después de leer el relato histórico del suceso que, sin ninguna duda, nos revela la certeza y posibilidad de que, en cualquier momento, se pueda producir otro suceso similar de cuyas consecuencias nadie puede garantizar nada, uno se queda preocupado y puede pensar que, aquel suceso, no llegó a más debido a una serie de circunstancias que concurrieron y, desde luego “el ambiente oxidante necesario que aportase el agua requerida para concentrar el uranio fue originado por un importante cambio de la biosfera de la Tierra. Hace dos mil millones de años ocurrió un cambio en la atmósfera, producido por el crecimiento de algas azul-verdosas, los primeros organismos de producir fotosíntesis.

Claro que eso, sería entrar en otras historias. Sin embargo, no debemos olvidar que, en nuestro planeta, todo está relacionado y por lo tanto, los cambios y mutaciones que se puedan producir en la Naturaleza de la misma, influyen, de manera irreversible, en todo lo demás.

Esperemos que ningún Reactor Nuclear Natural se vuelva a poner en marcha, ya que, de ser así, no sabemos si se darán las precisas condiciones necesarias para que no continúe indefinidamente su actividad y nos mande a todos al garete.

¡La Naturaleza! que no nos avisa con el tiempo suficiente de lo que piensa hacer mañana y, el ejemplo más cercano lo tenemos con el terrible terremoto acaecido en el territorio de los antiguos mayas.

Emilio Silvera

Totales: 75.423.411

Totales: 75.423.411 Conectados: 64

Conectados: 64