Ene

29

¡La Vida! ese misterio que tratamos de desvelar

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Química de la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Química de la Vida ~

Comments (2)

Comments (2)

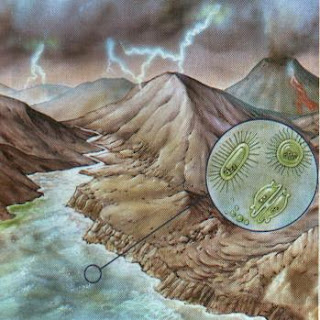

Está bien asentado hoy el conocimiento de que la Tierra y la Luna, al igual que el resto del Sistema solar, se formó hace ahora unos cuatro mil quinientos millones de años. En algún momento de los primeros mil millones de años de la existencia de la Tierra, la vida hizo su aparición sobre la superficie de nuestro planeta.

La Ciencia no ha podido saber nunca cómo sucedió porque hemos perdido el registro de aquellos primeros años. Muchas de las rocas más viejas de la Tierra han sido eliminadas por los vientos y las aguas y empujadas por las correntías de las intensas lluvias hacia los océanos.

Por otra parte, la lava de las frecuentes erupciones volcánicas cubrieron la mayor parte de las evidencias de vida en el pasado. Sobre la Tierra no quedan vestigios de esos mil primeros millones de años de su historia. Aquel período mágico en el que pudo surgir la vida que, no fue, precisamente de manera espontánea, sino que, se debió a complejos procesos bioquímicos que dieron lugar a una especie de protoplasma de la vida, a partir del cual, surgieron las primeras células vivas replicantes.

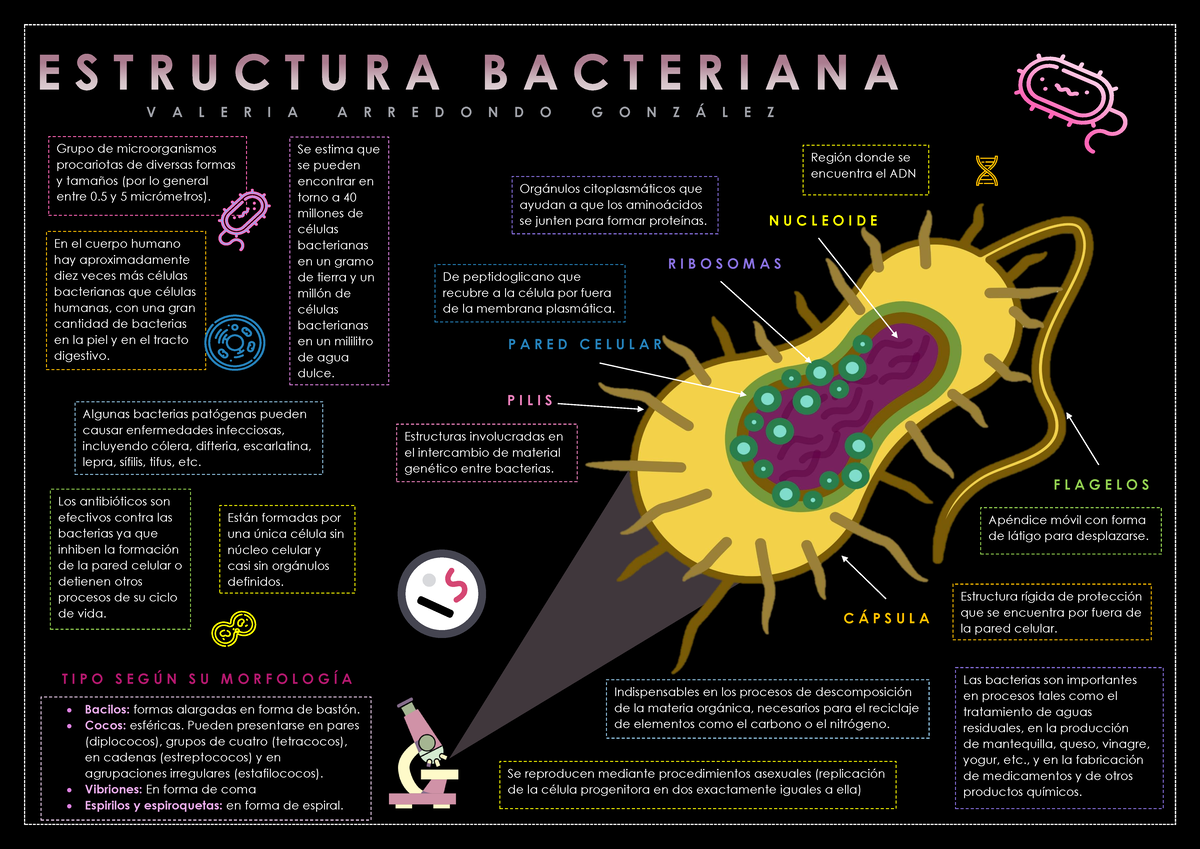

La célula viva es un sistema dinámico, en cambio constante en el cual las sustancias químicas se tornan ordenados por un tiempo en estructuras microscópicas, tan solo para disolverse nuevamente cuando otras moléculas se juntan para formar los mismos tipos de estructuras nuevamente, o para sustituirlas nuevamente en la misma estructura. Las organelas de las cuales las células están hechas no son más estáticas que la llama de una vela.

En cualquier instante, la vela exhibe un patrón dinámico de casamientos y divorcios químicos, de procesos que producen energía y procesos que la consumen, de estructuras formándose y estructuras desapareciendo. La vida es proceso no una cosa.

¿Cómo ese proceso ordenado llegó a existir? Una vez que la célula es una entidad altamente ordenada y no aleatoria (evitando, la torpe regularidad de un cristal), se puede pensar en ella como un sistema que contiene información. La información es un ingrediente que adicionado, trae a la vida lo que serían átomos no vivos. ¿Cómo – nos preguntamos-la información puede ser introducida sin una inteligencia creativa sobrenatural? Este es el problema que la ciencia aún tiene que responderse, lo que colocaría a Dios en la categoría de completamente desempleado.

Hasta ahora, pocos estudios demostraban que las cianobacterias marinas no obtenían solo alimento a partir de la fotosíntesis. Una revisión de estudios confirma que estos organismos también incorporan compuestos orgánicos del medio ambiente y generan una parte importante del oxígeno necesario para la vida, convirtiendo a los océanos en el verdadero pulmón del planeta.

La vida, seguramente, fue el resultado de los mismos procesos químicos y físicos que formaron los océanos y la corteza continental de nuestro planeta. Sin embargo, la vida es distinta porque puede experimentar evolución darwiniana.

La selección natural ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de plantas y animales durante los primeros tiempos de la historia de nuestro planeta, pero también dirigió la evolución química que hizo posible la propia vida. A grandes rasgos entendemos cómo pueden haber evolucionado las moléculas a partir de precursores simples presentes en la Tierra joven. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo las proteínas, los ácidos nucleicos y las membranas llegaron a interaccionar de forma tan compleja.

Según todos los indicios, en los primeros años del planeta, los continentes que hoy conocemos estaban todos unidos formando la denominada Pangea. El movimiento de las placas tectónicas terrestres logró que estos se separaran y, con el transcurso de millones de años, llegaron a adquirir la moderna forma que hoy conocemos. En todo ese transcurrir y, mientras tanto, una serie de condiciones nuevas aparecieron para hacer posible el surgir de la vida.

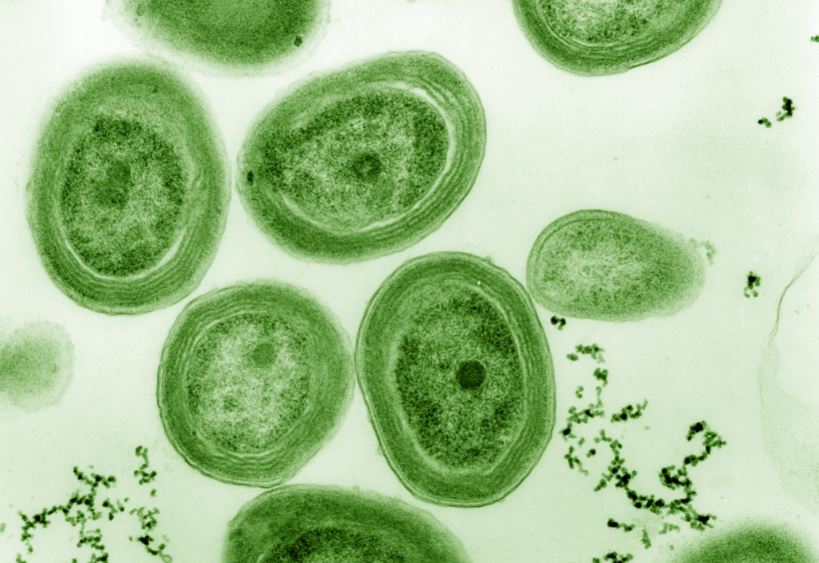

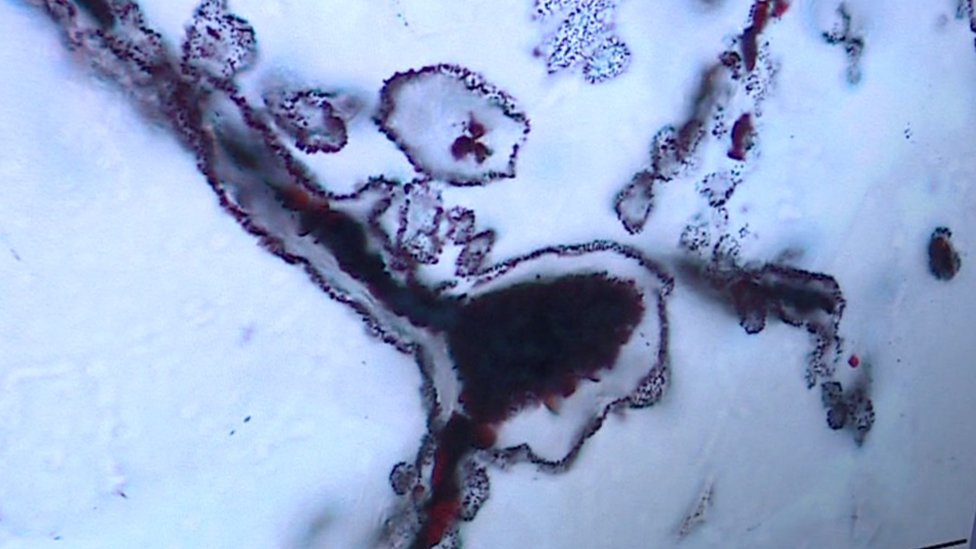

Microfósiles de sedimentos marinos. “Microfósil” es un término descriptivo que se aplica al hablar de plantas o animales fosilizados cuyo tamaño es menor de aquel que puede llegar a ser analizado por el ojo humano. Normalmente se utilizan dos rasgos diagnósticos para diferenciar microfósiles de eucariotas y procariotas.

Cuando se formaron las estructuras del grupo Warrawoona en Australia, hace aproximadamente 3.500 millones de años, la Tierra ya albergaba vida. Estas formaciones geológicas contienen algunos de los estromatolitos y microfósiles más antiguos conocidos, lo que evidencia actividad biológica, probablemente cianobacterias, en el eón Arcaico.

A partir de todos los fragmentos que la ciencia ha podido ir acumulando, ¿Qué tipo de planeta podemos recomponer y qué procesos tuvieron que darse para que, la vida, tal como la conocemos pudiera surgir? Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que, cuando se formó el mar de Warrawoona la Tierra ya era un planeta biológico.

“Los estromatolitos son estructuras órgano-sedimentarias laminadas carbonatadas (no existen estromatolitos con una composición mineral mayoritaria que no sea carboatica) desarrolladas en aguas someras, tanto marinas como continentales, que crecen adheridas al sustrato y emergen verticalmente del mismo, produciendo estructuras de gran variedad morfológica, volumétrica y biogeográfica. Estas estructuras se forman por la captura y fijación de partículas carbonatadas llevada a cabo por colonias de microorganismos fotosintéticos que, durante la fotosíntesis, liberan oxígeno y retiran de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono para producir carbonato. Los primeros estromatolitos aparecieron hace unos 3.800 – 3.500 Ma y, aunque las especies de microorganismos productores hayan cambiado, en la actualidad aún siguen existiendo.”Australia. Autor: desconocido.”

Las cianobacterias realizan fotosíntesis oxigénica similar a las plantas, utilizando agua como donante de electrones y liberando oxígeno, gracias a la clorofila y membranas tilacoides. A diferencia, otras bacterias fotosintéticas (verdes y púrpuras) realizan fotosíntesis anoxigénica, usando compuestos como el sulfuro de hidrógeno (2) y bacterio-clorofilas sin producir oxígeno.

Además, las mediciones de isótopos de carbono indican que ya podía haber comenzado la gran liberación ecológica de la fotosíntesis. No podemos tener la certeza si entre los microorganismos de aquel entonces había cianobacterias reproductoras de oxígeno, pero la presencia de cualquier tipo de organismo fotosintético en el océano de Warrawoona es de por sí muy informativa, pues nos permite colocar un punto de calibración en el árbol de la vida.

Se encontró evidencias de la vida más antigua de la Tierra

Son la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra. Las rocas ígneas más antiguas de la Tierra están en Groenlandia y tienen 3800 millones de años. Los estromatolitos más antiguos son de Warrawoona, Australia y tienen unos 3500 millones de años (Precámbricos – Arqueanos). La edad de la Tierra como planeta acrecionado se calcula en 4500 millones de años. La teoría dice que, dadas las condiciones en esa época, los primeros habitantes de la Tierra debieron ser organismos unicelulares, procariontes, y anaerobios. Por tanto, los estromatolitos forman parte del registro fósil más importante de la vida microbiológica temprana. Pero además, vida microscópica fototrófica.

En la nueva concepción de la evolución microbiana que simboliza el árbol, los organismos fotosintéticos aparecen relativamente tarde y se diversifican mucho después del origen de la vida y de la divergencia de los principales dominios de la biología. Si la materia orgánica de Warrawoona es producto de la fotosíntesis, hay que concluir que para entonces la evolución de la vida ya debía llevar en marcha un buen tiempo.

Las observaciones geológicas indican que hace tres mil quinientos millones de años la atmósfera de la Tierra contenía nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, pero muy poco oxígeno libre. La mayoría de las inferencias acerca de ambientes antiguos se realizan a partir de pistas sutiles que nos proporcionan la geoquímica; la signatura sedimentaria del oxígeno, sin embargo, es muy llamativa: bandas de color rojo vivo en rocas con silex ricos en hermatita (Fe2 O3), un mineral de óxido de hierro.

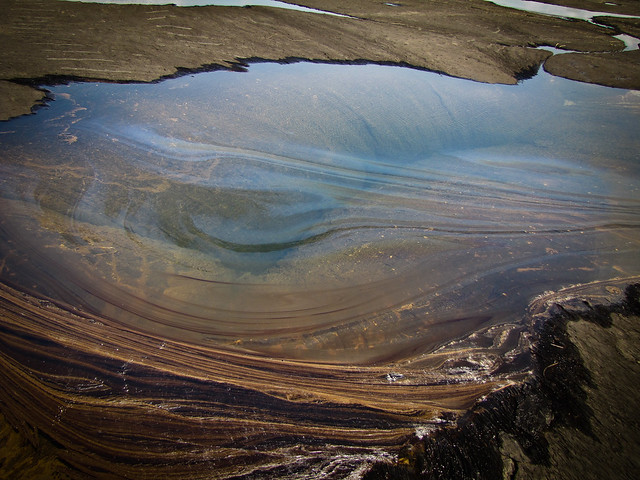

En esta imagen que nos enseña un paisaje que me es muy familiar, podemos ver una excavación al aire libre, en las Minas de Rio Tinto (Huelva) nos deja al descubierto los estratos en distintas capas a lo largo de miles de millones de años. El mineral de óxido de hierro está presente formando el llamado hierro en bandas (FHB) no se forman en los océanos actuales. De hecho, salvo una importante excepción, no se acumulan desde hace 1.850 millones de años. Durante la primera mitad de la historia de la Tierra, en cambio, las FHB fueron un componente común en los sedimentos marinos..

La razón por la cual las FHB no se forman en la actualidad es que el hierro que llega a los océanos se encuentra de inmediato con el oxígeno y precipita en forma de óxido de hierro; en consecuencia, la concentración de hierro en el agua de mar de los océanos actuales es extraordinariamente baja. En los mares del eón Arcaico, las FHB de las sucesiones sedimentarias debieron formarse por reacción del hierro con el oxígeno, ayudadas quizá por bacterias. Alternativamente, es posible que el hierro fuese oxidado por la radiación ultravioleta ya que ésta, al no existir un escudo de ozono eficaz, penetraba hasta la superficie del océano. Todo esto nos lleva a saber que, en el pasado, la atmósfera y los océanos contenían mucho menos oxígeno que en la actualidad.

El Rio Tinto ya era rojo antes de que lo descubriera el hombre

Vivir en un infierno ácido y, sin embargo, ahí encontró la NASA formas de vida inimaginables

Todavía los expertos de la NASA, se preguntan como pudieron hallar múltiples formas de vida en estas aguas de Rio Tinto, cargadas de elementos pesados con un PH imposible para la vida, y, sin embargo, ahí están. Ricamente instaladas en un entorno imposible que nada le tiene que envidiar a cualquier paraje marciano.

“La bacterias que viven en el Río Tinto (Huelva) serían capaces de vivir en Marte. Así lo ha demostrado una investigación del Centro de Astrobiología, en Madrid, que colabora con la NASA en el desarrollo de una expedición no tripulada al planeta rojo que se lanzará en 2011.”

En la actualidad, nuestros conocimientos de la vida y ambientes arcaicos son a un tiempo frustrantes y emocionantes: frustrantes por las pocas certezas que tenemos y, sólo muchas hipótesis a partir de los datos dispersos que se van obteniendo, emocionante porque sabemos algo, por poco que esto pueda ser, es estimulante contar con un punto de partida que nos permita continuar en el estudio y la observación, seguir experimentando para que, algún día, sepamos a ciencia cierta, de donde pudo venir la vida.

Es verdad que las rocas más antiguas que podemos identificar nos indican la presencia de organismos complejos ¿qué clase de células vivían en aquellos tiempos aún más lejanos? En última instancia, ¡cuál será el verdadero origen de la vida?

La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Esta situación orbital y sus características de masa la convierten en un planeta privilegiado, con una temperatura media de unos 15º C, agua en forma líquida y una atmósfera densa que pudo evolucionar, con oxígeno y otros ingredientes, condiciones imprescindibles para el desarrollo de la vida.

La creencia general es que hace unos 4.600 millones de años la corteza de la Tierra comenzó a consolidarse y las erupciones de los volcanes empezaron a formar la atmósfera, el vapor de agua y los océanos. El progresivo enfriamiento del agua y de la atmósfera permitió el nacimiento de la vida, iniciada en el mar en forma de bacterias y algas, de las que derivamos todos los seres vivos que habitamos hoy nuestro planeta tras un largo proceso de evolución biológica.

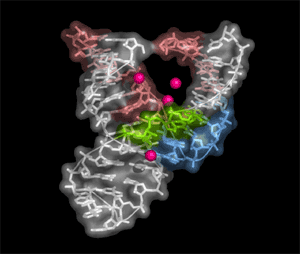

Aun los organismos más simples son máquinas moleculares extraordinariamente sofisticadas. Las primeras formas de vida tenían que ser muchísimo más sencillas. Necesitamos encontrar una familia de moléculas lo bastante simples como para formarse por procesos químicos y lo bastante complejas como para servir de cimiento a la evolución de las células vivas. Una molécula capaz de contener información y estructura suficientes como para replicarse a sí mismas y, al cabo, para dirigir la síntesis de otros componentes que puedan canalizar la replicación con una eficiencia cada vez mayor.

Las moléculas, en fin, que pudieran iniciar una trayectoria evolutiva que permitiera a la vida emanciparse de los procesos físicos que le dieron nacimiento, sintetizando las moléculas necesarias para el crecimiento en lugar de incorporarlas de su entorno y captando energía química o solar para alimentar el funcionamiento de la célula.

El descubrimiento de las enzimas de ARN, o ribosomas, realizado de forma independiente y aproximadamente al mismo tiempo por el bioquímico de Yale Sidney Altman, tuvo un efecto catalítico sobre el pensamiento acerca del origen de la vida.

Los enzimas de ARN (llamadas “ribozimas” o “aptazimas”) son moléculas de ARN capaces de autorreplicarse a temperatura constante en ausencia de proteínas. Utilizan la llamada replicación cruzada, en la que dos enzimas se catalizan el uno al otro de forma mutua. Este proceso permite entender cómo surgió la vida, pero los biotecnólogos las usan para algo mucho más prosaico. Estos enzimas de ARN pueden ser utilizados para detectar una gran variedad de compuestos, incluyendo muchos relevantes en diagnóstico médico. El compuesto orgánico se liga al aptazima, que se replica exponencialmente, amplificando exponencialmente la concentración del compuesto hasta permitir que sea fácilmente detectado.

En palabras del filósofo de la biología Iris Fry, esta extraordinaria molécula se alzó como “el huevo y la gallina al mismo tiempo” en el rompecabezas del origen de la vida. La vida, esa misteriosa complejidad que surgió a partir de la “materia inerte” que, bajo ciertas y complejas condiciones, dio lugar a que lo sencillo se convirtiera en complejo, a que lo inerte pudiera despertar hasta los pensamientos.

Sabemos que, en ciertas condiciones prebióticas, los aminoácidos se forman fácilmente, así quedó demostrado por Stanley Miller en su famoso experimento. Como los ácidos nucleicos, pueden unirse para formar péptidos, las cadenas de aminoácidos que se pliegan para formar proteínas funcionales.

Hay teorías para todos los gustos, y, el afamado Freeman Dyson, un renombrado físico que ha pensado profundamente sobre el origen de la vida, sugiere que en realidad la vida comenzó en dos ocasiones, una por la vía del ARN y otra vez por vía de las proteínas. Las células con proteínas y ácidos nucleicos interactivos habrían surgido más tarde en función protobiológica. Y, está claro que, la innovación por alianzas es uno de los principales temas de la evolución.

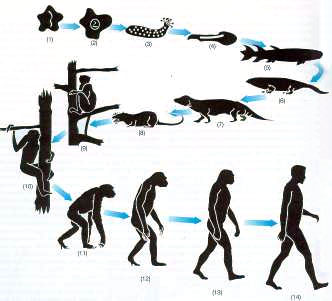

En el árbol de la vida, nosotros (tan importantes), sólo somos una pequeña ramita.

Hay muchos procesos que son de una importancia extrema en la vida de nuestro planeta y, dado que los organismos fotosintéticos (o quimiosinteéticos) no pueden fraccionar isótopos de carbono en más de unas treinta parte por 1.000, necesitamos invocar la participación de otros metabolismos para poder explicar los resultados de las mediciones que se han realizado. Los candidatos más probables son bacterias que se alimentan de metano en los sedimentos. Estas bacterias obtienen tanto el carbono como la energía del gas natural (CH4) y, al igual que los organismos fotosintéticos, son selectivos con los isótopos. A causa de su preferencia química por el 12CH4 frente al 13CH4, los microbios que se alimentan de metano fraccionan los isótopos de carbono en unas veinte o veijnticinco partes por 1.000 en los ambientes donde el metano es abundante. ¿Habeis pensado en la posibilidad de que esos organismos fotosintéticos estén presentes en Titán? ¡El fetín está servido!

La fotosíntesis anoxigénica se da en los organismos que utiliza la energía de la luz del sol, dióxido de carbono (sustrato a reducir) y sulfuro de hidrógeno (en lugar del agua) como dador de electrones que se oxida, se fabrican glúcidos y se libera azufre a el medio acuoso donde habitan o se aloja en el interior de la bacteria.

Otra característica es que los organismos fotosintéticos anoxigénicos contienen bacterio-clorofila, un tipo de clorofila exclusiva de los foto-organótrofos, usan longitudes de onda de luz que no son absorbidas por las plantas. Estas bacterias contienen también carotenoides, pigmentos encargados de la absorción de la energía de la luz y posterior transmisión a la bacterio-clorofila. El color de estos pigmentos dan el nombre a estas bacterias: bacterias púrpuras del azufre y bacterias verdes del azufre. En las cianobacterias los pigmentos captadores de luz son las ficobilinas, por lo tanto se les nombra, bacterias azules.

![[astronomia otras ciencias biologia por qué la vida es como es.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_0_UuQZYowoE/SdPRTgqsM2I/AAAAAAAAAAc/AOsnIn-MzxU/s1600/astronomia+otras+ciencias+biologia+por+qu%C3%A9+la+vida+es+como+es.jpg)

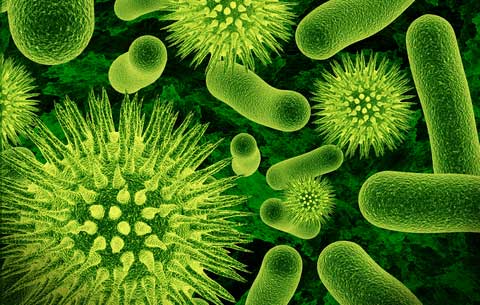

Cualquiera de estas imágenes de arriba nos cuenta una larga y compleja historia de cómo, se pudieron formar cada uno de los ahí representados, y, en cualquiera de sus fases, formas y colores, es toda una gran obra de la Ingeniería de la naturaleza que, al fin y al cabo, es la única fuente de la que debemos beber para saciar nuestra ser de ignorancia.

No pocas veces he dejado aquí constancia de que, el Universo, en todas sus regiones, por muy alejadas que estén, se rige por unas leyes que están presentes en todas parte por igual, y, así lo confirman mil observaciones y mil proyectos que a tal efecto se han llevado a buen término. Por ejemplo, mediaciones precisas de isótopos de azufre en muestras de Marte traídas a la Tierra por meteoritos demuestran que muy pronto en la historia del planeta vecino el ciclo del azufre estaba dominado por procesos atmosféricos que producían un fraccionamiento independiente de la masa.

Valles en Marte. (ESA) La región de Valles Marineris, que tiene una longitud de 4.000 kilómetros y una anchura de 600 kilómetros, es el sistema de cañones más grande conocido en el sistema solar, con profundidades que llegan a los diez kilómetros.

Basándose es ente descubrimiento del fraccionamiento independiente de la masa, se dirigió la atención sobre las rocas terrestres más antiguas. Para sorpresas de muchos geoquímicos, lo que se halló fue que el yeso y la pirita de las sucesiones sedimentarias más antiguas de la Tierra también como en Marte, han dejado constancias del fraccionamiento independiente de la masa de los isótopos de azufre. Al igual que en Marte, en la Tierra primitiva la química del azufre se encontraba al parecer influenciada por procesos fotoquímicos que sólo pueden producirse en una atmósfera pobre en oxígeno. La etapa del oxígeno comenzó en nuestra atmósfera a comienzos del eón Ptoterozoico. En suma, todos los caminos de la biogeoquímica llevan al mismo sitio, es decir, lo que pasa aquí pudo pasar allí y, al decir allí, quiero decir en cualquier planeta de cualquier galaxia. Las leyes fundamentales de la Naturaleza son, las mismas en todas partes. No existen sitios privilegiados.

Es difícil imaginarse hoy una Tierra sin oxígeno

Dos equipos independientes de investigadores descubrieron que el oxígeno gaseoso apareció en la atmósfera terrestre unos 100 millones de años antes del evento de la gran oxidación de hace 2400 millones de años. Es decir, cuando cambió la antigua atmósfera y el planeta se equipo con la que hoy conocemos.

El oxígeno es un gas muy reactivo, no existe de manera libre durante un largo período de tiempo, pues forma óxidos o reacciona con otras sustancias de manera rápida. Si está presente en la atmósfera es porque las plantas lo reponen continuamente. Antes de la invención de la fotosíntesis y durante muchos cientos de millones de años no había oxígeno libre en la Tierra.

En los estratos geológicos se pueden encontrar pruebas de la existencia de un momento en el que se produjo una gran oxidación mineral, prueba de que el oxígeno se encontraba ya libre en la atmósfera terrestre por primera vez y en gran cantidad. A este hecho se le ha denominado evento de gran oxidación, o GOE en sus siglas en inglés, y fue un hecho dramático en la historia de la Tierra. Este oxígeno permitió más tarde la aparición de vida animal compleja. Los geólogos creían que durante el GOE los niveles de oxígeno subieron rápidamente desde niveles prácticamente despreciables.

El” mundo” bacteriano es fascinante

Con estas bacterias es posible obtener dos tipos de celdas microbianas o baterías. Unas llamadas celdas de sedimento emplean el lodo donde habitan estos microorganismos; ahí, se produce energía simplemente conectando un electrodo en la parte donde, a cierta profundidad, no hay oxígeno, con otro electrodo que se encuentre en presencia de oxígeno.

¿Cómo respondió la vida a la revolución del oxígeno? Podemos imaginar, un “holocausto de oxígeno” que habría llevado a la muerte y la extinción a innumerables linajes de microorganismos anaeróbicos. Pero hace dos mil doscientos millones de años los ambientes anóxicos no desaparecieron; simplemente, quedaron relegados bajo una capa oxigenada de agua y sedimentos superficiales.

Aquello permitió a la Tierra dar cobijo a una diversidad biológica sin precedentes. Los microorganismos anaeróbicos mantuvieron un papel esencial en el funcionamiento de los ecosistemas, igual que en la actualidad.

la primera fase de cualquier ejercicio aeróbico, el oxígeno se combina con la glucosa procedente del glucógeno. Al cabo de unos minutos, cuando el cuerpo nota que escasea el azúcar, empieza a descomponer las grasas. Entonces disminuye un poco el rendimiento, mientras el cuerpo se adapta al cambio de origen de su energía. Superado este punto, se vuelve a los niveles y sensaciones normales, pero se queman grasas en lugar de glucosa.

De otro lado, los organismos que utilizan, o al menos toleran el oxígeno se expandieron enormemente. La respiración aeróbica se convirtió en una de las formas principales de metabolismo en las bacterias, y las bacteria quimiosintéticas que obtienen energía de la reacción entre oxígeno e hidrógeno o iones metálicos se diversificaron a lo largo de la frontera entre ambientes ricos en oxígeno y ambientes pobres en oxígeno. Desde ese momento, la Tierra comenzó a convertirse en nuestro mundo.

Nuestro mundo, rico en agua líquida que cubre el 71% de la superficie del planeta, y, su atmósfera con un 78% (en volumen) de Nitrógeno, un 21 de Oxígeno y un 0,9 de Argón, además de dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases en cantidades mucho menores que, permiten que nuestros organismos encuentren el medio idóneo para poder vivir. Otros muchos factores presentes en la Tierra contribuyen a que nuestra presencia aquí sea posible.

Las algas verdeazuladas también son llamadas bacterias verdeazuladas porque carecen de membrana nuclear como las bacterias. Sólo existe un equivalente del núcleo, el centro-plasma, que está rodeado sin límite preciso por el cromato-plasma periférico coloreado. El hecho de que éstas se clasifiquen como algas en vez de bacterias es porque liberan oxígeno realizando una fotosíntesis similar a la de las plantas superiores. Ciertas formas tienen vida independiente, pero la mayoría se agrega en colonias o forma filamentos. Su color varía desde verdeazulado hasta rojo o púrpura dependiendo de la proporción de dos pigmentos fotosintéticos especiales: la ficocianina (azul) y la ficoeritrina (rojo), que ocultan el color verde de la clorofila.

Mientras que las plantas superiores presentan dos clases de clorofila llamadas A y B, las algas verde azuladas contienen sólo la de tipo A, pero ésta no se encuentra en los cloroplastos, sino que se distribuye por toda la célula. Se reproducen por esporas o por fragmentación de los filamentos pluricelulares. Las algas verde azuladas se encuentran en hábitats diversos de todo el mundo. Abundan en la corteza de los árboles, rocas y suelos húmedos donde realizan la fijación de nitrógeno. Algunas coexisten en simbiosis con hongos para formar líquenes. Cuando hace calor, algunas especies forman extensas y, a veces, tóxicas floraciones en la superficie de charcas y en las costas. En aguas tropicales poco profundas, las matas de algas llegan a constituir unas formaciones curvadas llamadas estromatolitos, cuyos fósiles se han encontrado en rocas formadas durante el precámbrico, hace más de 3.000 millones de años. Esto sugiere el papel tan importante que desempeñaron estos organismos cambiando la atmósfera primitiva, rica en dióxido de carbono, por la mezcla oxigenada que existe actualmente. Ciertas especies viven en la superficie de los estanques formando las “flores de agua”.

Sin descanso se habla de que nosotros, con nuestro comportamiento estamos cambiando la atmósfera de la Tierra, que contaminamos y que, de seguir así, podemos acabar con la vida placentera en el planeta. Tal exageración queda anulada por la realidad de los hechos.

Gigantescas ciudades son una buena muestra de nuestra presencia aquí, y, ¿Qué duda nos puede caber? Nuestro morfología nos ha convertido en el ser vivo dominante en el planeta. Sin embargo, no somos los que más hemos incidido en sus condiciones. Si se estudia la larga historia de la vida en la Tierra, podremos ver que una inmensa cantidad de especies han interactuado con la biosfera para modificar, en mayor o menor medida los ecosistemas del mundo. En realidad, la especie que cambió el planeta de manera radical, la que en verdad modificó la Tierra hasta traerla a lo que hoy es, creando una biosfera nueva a la que todas las especies se tuvieron que adaptar (también nosotros), esa especie que, aunque diminuta en su individualidad forma un gigantesco grupo, no son otras que las cianobacterias.

De esa manera, si el oxígeno trajo consigo un cambio revolucionario, las heroínas de la revolución fueron las cianobacterias. Fósiles extraordinariamente bien conservados en sílex de Siberia de mil quinientos millones de años de edad demuestran que las bacterias verde azuladas se diversificaron tempranamente y se han mantenido hasta la actualidad sin alterar de manera sustancial su forma. La capacidad de cambiar con rapidez, pero persistir indefinidamente, compendia la evolución bacteriana.

Las cianobacterias comparten con algunas otras bacterias la habilidad de tomar el N2 del aire, donde es el gas más abundante, y reducirlo a amonio (NH4), una forma que todas las células pueden aprovechar. Los autótrofos que no pueden fijar el N2, tienen que tomar nitrato (NO3-), que es una sustancia escasa. Esto les ocurre por ejemplo a las plantas. Algunas cianobacteria son simbiontes de plantas acuáticas, como los helechos del género Azolla, a las que suministran nitrógeno. Dada su abundancia en distintos ambientes las cianobacterias son importantes para la circulación de nutrientes, incorporando nitrógeno a la cadena alimentaria, en la que participan como productores primarios o como descomponedores.

La resistencia general de las bacterias a la extinción es bien conocida. Las bacterias poseen tamaños poblacionales inmensos y pueden reproducirse rápidamente: no importa que por la mañana nos lavemos los dientes meticulosamente; a media tarde, las bacterias que hayan sobrevivido al cepillo se habrán multiplicado hasta el extremo de recubrir nuevamente el interior de la boca. Además, las bacterias saben habérselas muy bien con medios cambiantes. El aire, por ejemplo, está lleno de bacterias; un plato de leche colocado en el alfeizar de la ventana no tarda en fermentar. Lo que es más, las bacterias son muy buenas a la hora de resistir perturbaciones ambientales. Aunque la mayoría crece especialmente bien dentro de unos márgenes ambientales estrechos, son capaces de tolerar condiciones extremas, al menos durante un tiempo.

Si miramos el tiempo que llevan aquí, como se pueden adaptar a condiciones que, ni en sueños podríamos hacerlo nosotros, y, sobre todo, si pensamos en la diversidad y en la inmensa cantidad y en que están ocupando (prácticamente) todas las regiones del planeta, tendremos que convenir que, es necesario saber cuanto más mejor de ellas y, es necesario que nos sumerjamos en los reinos de las pequeñas criaturas que, de una u otra forma, serán nuestra salvación o, podrían provocar nuestra extinción.

Regiones de Azufre en las que se han encontrado bacterias que se alimentan de este material

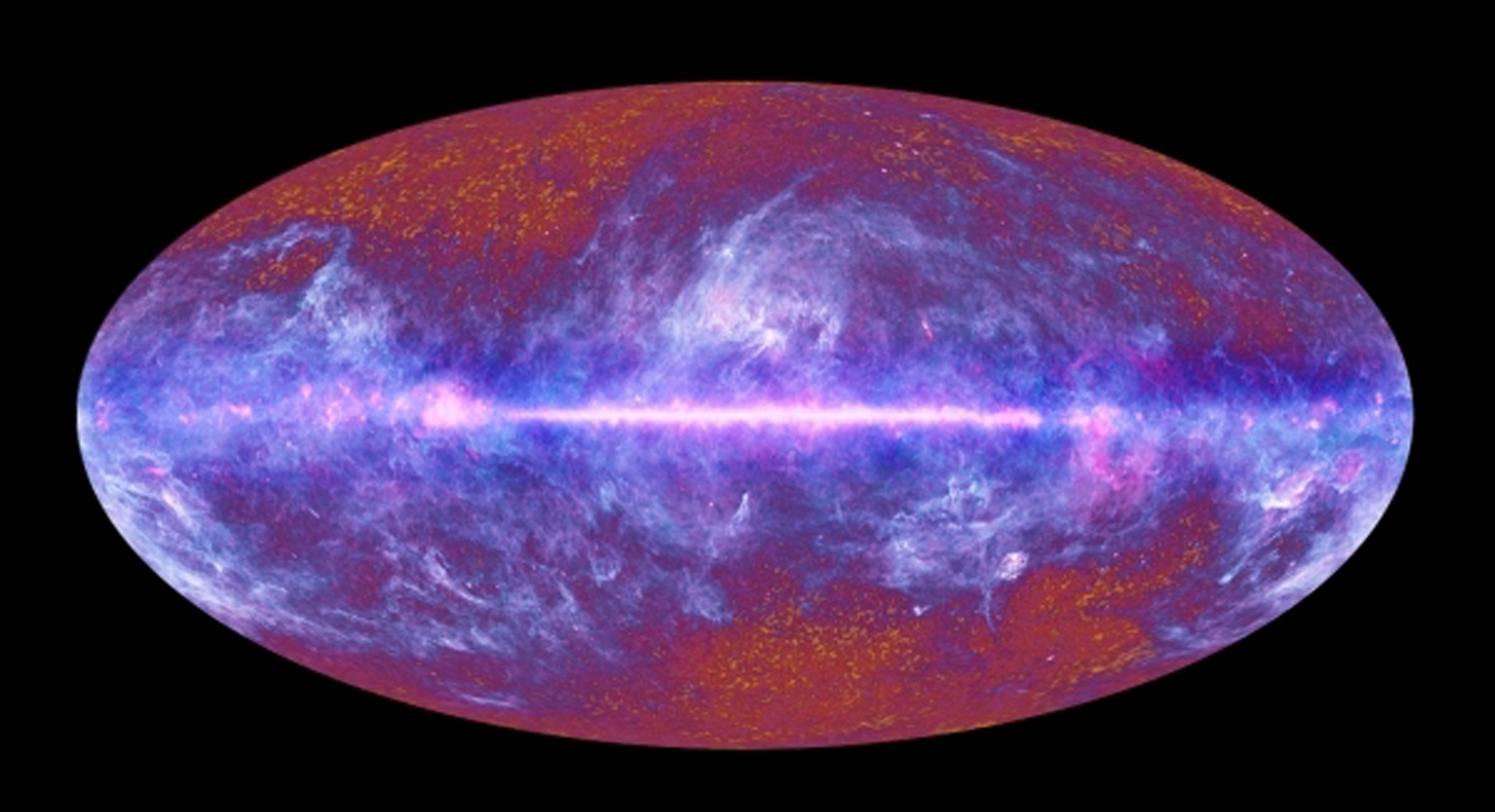

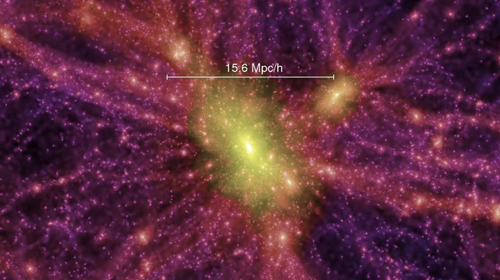

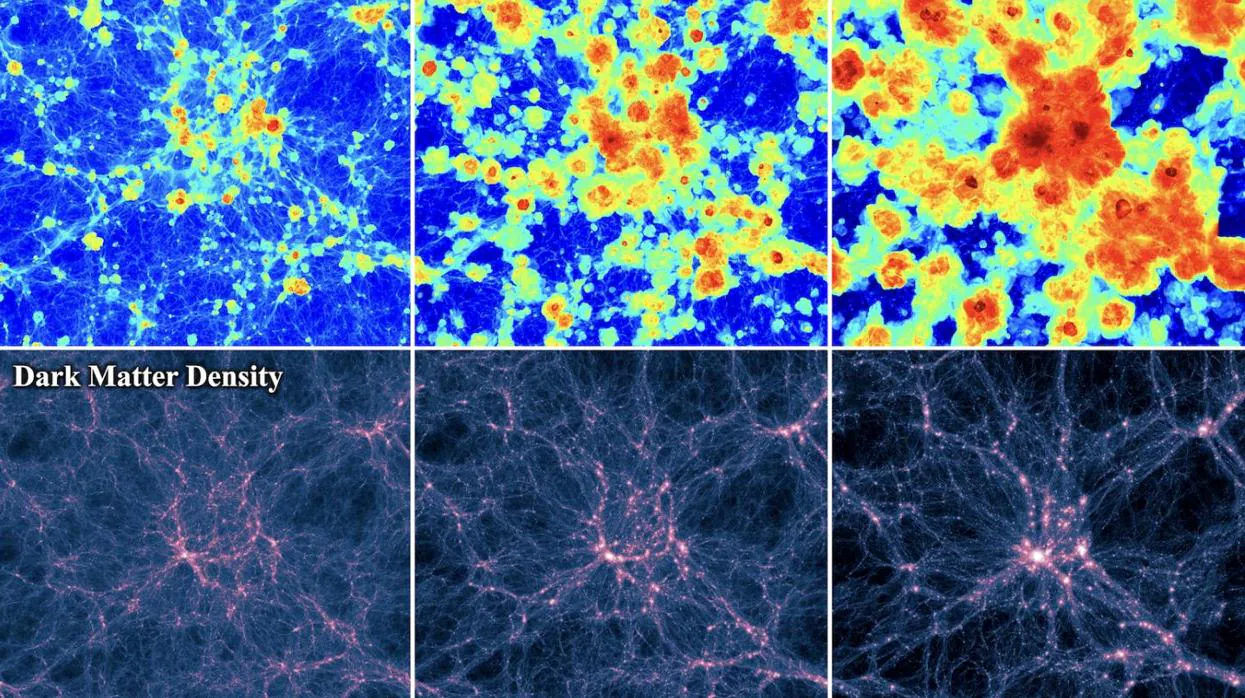

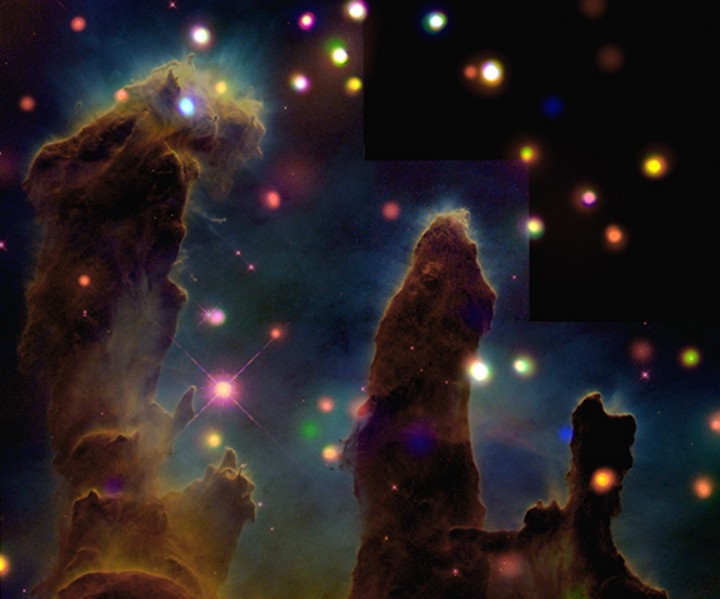

Algunos creen que, también, en lugares como este, pueden estar presentes esos pequeños seres. En lugares donde abundan los mundos… ¿Qué seres habrá? Ahí, en la imagen de arriba, están presentes todos y cada uno de los elementos necesarios para la vida, y, simplemente con que uno sólo de entre una infinidad de planetas se encuentre dentro de la zona habitable de su estrella, podría contener un sin fin de formas de vida que, como aquí en la Tierra, hayan evolucionado y, ¿Quién sabe? hasta es posible que esa clase de vida, pueda haber logrado alcanzar los pensamientos, la imaginación, la facultad de ser conscientes.

De todas las maneras…, seguimos sin saber, a ciencia cierta, como pudo surgir las vida. Sólo tenemos vestigios que nos acercan a esa posible fuente, y, son muchas, las zonas oscuras que no dejan ver lo que allí ocurrió, lo que hizo la evolución o dejó de hacer y, las condiciones primigenias que posibilitaron que en este pequeño planeta rocoso, emergieran formas de vida que evolucionadas han podido salir al exterior para ver lo que hay fuera.

Esporas del espacio que pueden llevar la vida a diversos mundos

Acordémonos de la panspermia o llegada de vida desde fuera de la Tierra. La idea está muy extendida a pesar de que no existe la menor evidencia científica a su favor. Ni se ha encontrado vida fuera de nuestro planeta ni hay indicios de que alguno de los organismos de la Tierra procedan de otros mundos. Sin embargo…¡Ahí queda eso!

Convivimos con “ellos” y no advertimos su presencia, es como si estuvieran en otro mundo. Sin embargo, inciden en nuestras vidas de muchas maneras.

Emilio Silvera V.

Ene

28

Estructuras fundamentales de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (3)

Comments (3)

Hemos llegado a poder discernir la relación directa que vincula el tamaño, la energía de unión y la edad de las estructuras fundamentales de la Naturaleza.

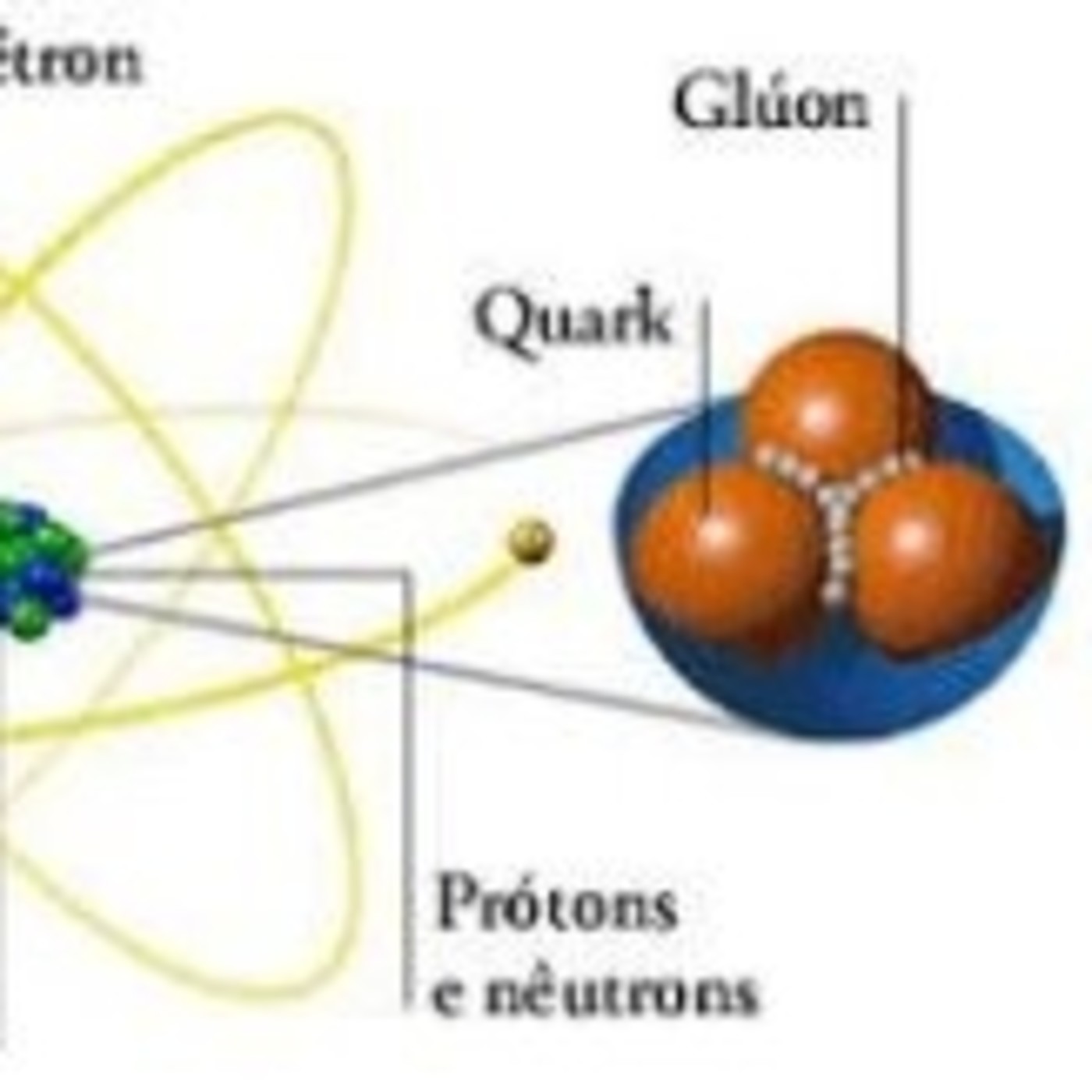

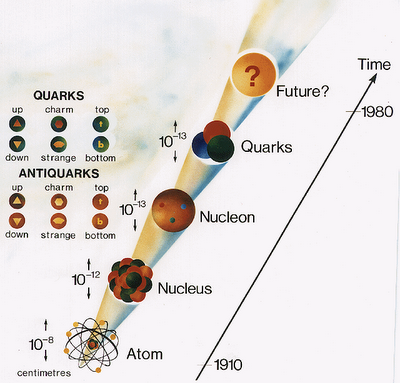

Una molécula es mayor y más fácil de desmembrar que un átomo; lo mismo podemos decir de un átomo respecto al núcleo atómico, y de un núcleo con respecto a los quarks que contiene.

La cosmología sugiere que esta relación resulta del curso de la historia cósmica, que los quarks se unieron primero, en la energía extrema del Big Bang original, y que a medida que el Universo se expandió, los protones y neutrones compuestos de quarks se unieron para formar núcleos de átomos, los cuales, cargados positivamente, atrajeron a los electrones cargados con electricidad negativa estableciéndose así como átomos completos, que al unirse formaron moléculas.

Si es así, cuanto más íntimamente examinemos la Naturaleza, tanto más lejos hacia atrás vamos en el tiempo. Alguna vez he puesto el ejemplo de mirar algo que nos es familiar, el dorso de la mano, por ejemplo, e imaginemos que podemos observarlo con cualquier aumento deseado.

Con un aumento relativamente pequeño, podemos ver las células de la piel, cada una con un aspecto tan grande y complejo como una ciudad, y con sus límites delineados por la pared celular. Si elevamos el aumento, veremos dentro de la célula una maraña de ribosomas serpenteando y mitocondrias ondulantes, lisosomas esféricos y centríolos, cuyos alrededores están llenos de complejos órganos dedicados a las funciones respiratorias, sanitarias y de producción de energía que mantienen a la célula.

Ya ahí tenemos pruebas de historia. Aunque esta célula particular solo tiene unos pocos años de antigüedad, su arquitectura se remonta a más de mil millones de años, a la época en que aparecieron en la Tierra las células eucariota o eucarióticas como la que hemos examinado.

Ene

28

Si existe la perfección, estará en la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (2)

Comments (2)

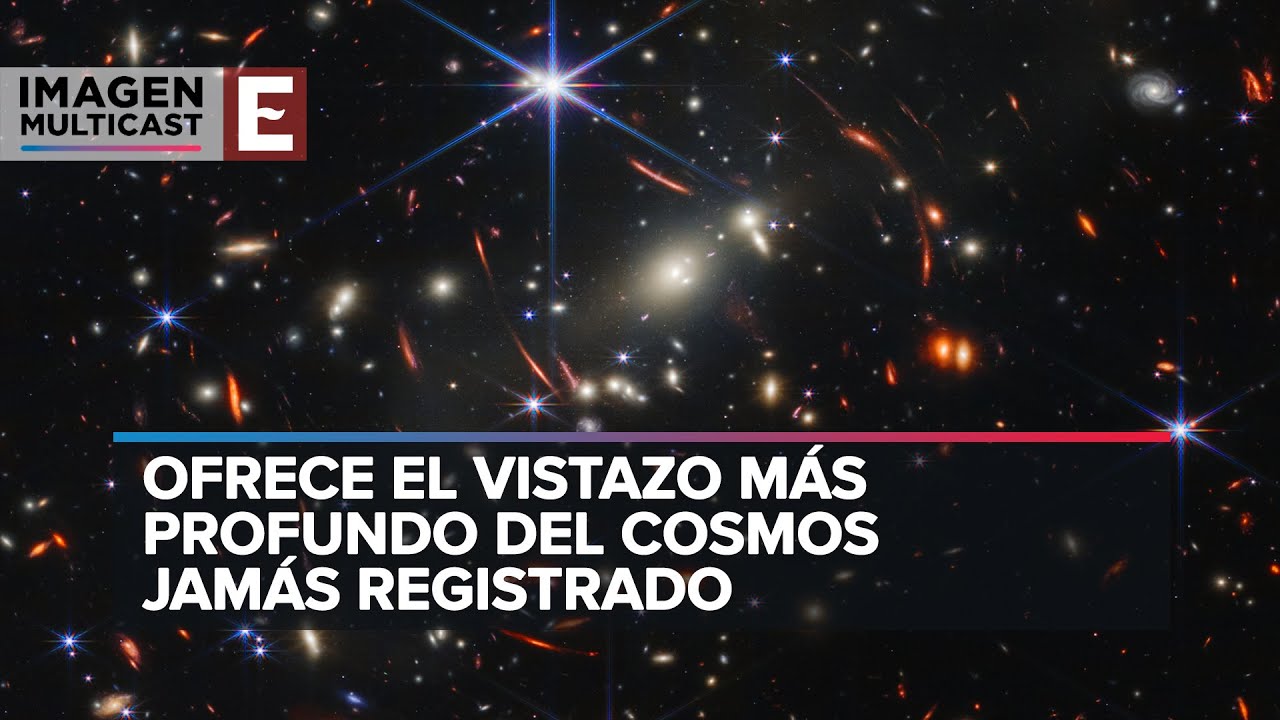

Belleza galáctica: Impresionante imagen del universo captada por el telescopio J. Webb.

El Universo está construido según un plan cuya profunda simetría está presente de algún modo en la estructura interna de nuestro intelecto. Y, desde luego, si lo pensamos profundamente, tendremos que dar la razón a Paul Valery por tales pensamientos, ya que, la Mente Humana, alcanzó cotas inimaginables.

¡Agua! El Universo está lleno de agua por todas partes y, si eso es así ¿Qué pasa con la vida?

Mientras que el Universo actual está bañado por radiación cósmica a una temperatura de 2,7 Kelvin (-270,45°C), esta temperatura rondaba los 20 K (-253,1°C) menos de mil millones de años después del Big Bang

Hubo un tiempo, en el Universo muy temprano, en el que la temperatura estaba encima de algunos cientos de veces la masa del protón, cuando la simetría aún no se había roto, y la fuerza débil y electromagnética no sólo eran la misma matemáticamente, sino realmente la misma. Un físico que hubiera podido estar allí presente, en aquellos primeros momento, no habría podido observar ninguna diferencia real entre las fuerzas producidas por el intercambio de estas cuatro partículas: la W+, la W– , la Z y el Fotón.

– El gluón es la partícula portadora de la interacción nuclear fuerte que mantiene unidos a los quarks en el núcleo. Los Gluones son bosones. Al igual que el fotón, el gluón es un bosón sin masa ni carga de Spin 1. Existen asimismo 8 tipos de Gluones, siendo cada uno de ellos una combinación color-anti-color. Los quarks y los Gluones forman partículas compuestas con carga de color total neutra (se suele decir que las partículas compuestas son blancas).

– Los bosones W+, W- y Z son las partículas portadoras de la interacción nuclear débil, una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Son tres tipos de partículas fundamentales muy masivas que se encargan en general de cambiar el sabor de otras partículas, los leptones y los quarks.

– El gravitón ???. A nivel de partículas fundamentales la fuerza gravitatoria es despreciable.

En resumen:

Al llegar a escalas cada vez menores, también hemos entrado en ámbitos de energías de unión cada vez mayores. Un átomo puede ser despojado de su electrón aplicando sólo unos miles de electrón-voltios de energía, más para dispersar los nucleones que conforman un núcleo atómico se requieren varios millones de electrón-voltios, y para librar los quarks que constituyen cada nucleón se necesitaría cientos de veces más energía. Así, hemos llegado a comprender que, las estructuras más pequeñas y más fundamentales están ligadas por niveles de energía mayores porque sus estructuras mismas fueron forjadas en el calor del Big bang.

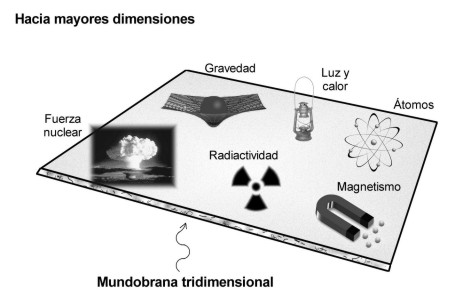

Cosmología de Branas

También hemos llegado a comprender que, las fuerzas de la naturaleza que gobiernan la electricidad, el magnetismo, la radiactividad y las reacciones nucleares están confinadas a un “mundo-brana” tridimensional, mientras que la gravedad actúa en todas las dimensiones y es consecuentemente más débil. Seguramente ese será el motivo por el cual, encontrar al Bosón mediador de la fuerza, el Gravitón, resulta tan difícil.

De manera similar, aunque menos clara, las teorías de supersimetrías conjeturaban que las cuatro fuerzas tal vez estaban ligadas por una simetría que se manifestaba en los niveles de energía aún mayores que caracterizaban al universo ya antes del Big Bang. La introducción de un eje histórico en la cosmología y la física de partículas (como decía ayer en uno de los trabajos), beneficio a ambos campos. Los físicos proporcionaron a los cosmólogos una amplia gama de herramientas útiles para saber cómo se desarrolló el universo primitivo. Evidentemente, el Big Bang no fue una muralla de fuego de la que se burló Hoyle, sino un ámbito de suscesos de altas energías que muy posiblemente pueden ser comprensibles en términos de teoría de campo relativista y cuántica.

La cosmología, por su parte, dio un tinte de realidad histórica a las teorías unificadas. Aunque ningún acelerador concebible podrían alcanzar las titánicas energías supuestas por las grandes teorías unificadas y de la supersimetría, esas exóticas ideas aún pueden ser puestas a prueba, investigando si las partículas constituyentes del universo actual son compatibles con el tipo de historia primitiva que implican las teorías. Las partículas elementales aparentemente proporcionan las claves de algunos de los misterios fundamentales de la Cosmología temprana… y resulta que la Cosmología brinda una especia de terreno de prueba para alguna de las ideas de la física de partículas elementales. Esto implica que los aceleradores de partículas, como los telescopios, funcionen como máquinas del tiempo. Un telescopio penetra en el pasado en virtud del tiempo que tarda la luz en desplazarse entre las estrellas; un acelerador recrea, aunque sea fugazmente, las condiciones que prevalecían en el Universo primitivo.

Moléculas, átomos y conexiones para formar pensamientos que nos llevaron hacia los conocimientos que hoy, tras muchos miles de millones de años de evolución del Universo, hizo posible la aparición de especies que, tras miles de años de experiencia, de observación, y, de imaginar…, llegó a conseguir la intuición necesaria para presentir que, formamos parte de un todo inmenso del que sólo somos una parte, la que piensa. También la que tiene que descubrir, los secretos de la Naturaleza, en ello, le va la existencia en el futuro.

Hemos aprendido que cuanto más íntimamente examinemos la Naturaleza, tanto más lejos hacia atrás vamos en el tiempo. Alguna vez he puesto el ejemplo de mirar algo que no es familiar, el dorso de la mano, por ejemplo, e imaginemos que podemos observarlo con cualquier aumento deseado.

Con un aumento relativamente pequeño, podemos ver las células de la piel, cada una con un aspecto tan grande y complejo como una ciudad, y con sus límites delineados por la pared celular. Si elevamos el aumento, veremos dentro de la célula una maraña de ribosomas serpenteando y mitocondrias ondulantes, lisosomas esféricos y centríolos, cuyos alrededores están llenos de complejos órganos dedicados a las funciones respiratorias, sanitarias y de producción de energía que mantienen a la célula.

Ya ahí tenemos pruebas de historia. Aunque esta célula particular solo tiene unos pocos años de antigüedad, su arquitectura se remonta a más de mil millones de años, a la época en que aparecieron en la Tierra las células eucariota o eucarióticas como la que hemos examinado.

Hemos llegado a poder discernir la relación directa que vincula el tamaño, la energía de unión y la edad de las estructuras fundamentales de la Naturaleza. Ahora, hemos llegado a comprender muchas de las cosas que, hasta hace bien poco tiempo, eran auténticos secretos que, el Universo, celosamente se guardaba, y, esa comprensión, nos llevará más lejos y nos permitirá realizar un largo camino hacia el corazón mismo de la materia, donde según parece, pueden residir infinitesimales objetos más pequeños que los Quarks, en esa distancia inalcanzable ahora que hemos llamado, el Límite de Planck.

Es una unidad teórica pero con bases sólidas: las constantes del Universo. Mide unos 10¯³⁵ metros, eso es 0.000000000000000000000000000000000016 metros o alrededor de una billonésima de una billonésima de una billonésima de un metro.

Aún estamos en el camino, no hemos podido llegar más lejos y, con la ayuda de los aceleradores hemos podido llegar hasta una diez billonésima de segundo después del Big Bang que es menos que un pestañeo con los párpados en toda la historia humana registrada. A pesar de ello, extrañamente, la investigación de la evolución del Universo recién nacido indica que ocurrieron muchas cosas aún antes, durante la primera ínfima fracción de un segundo. Todos los teóricos han tratado de elaborar una explicación coherente de los primeros momentos de la historia cósmica. Por supuesto, sus ideas fueron esquemáticas e incompletas, muchas de sus conjeturas, sin duda, se juzgaran deformadas o sencillamente erróneas, pero constituyeron una crónica mucho más aclaradora del Universo primitivo que la que teníamos antes.

Recreación del Universo primitivo al que no hemos podido llegar en el momento mismo de su creación, nos ha sido imposible recrear ese momento que llamamos Big Bang, las matemáticas no funcionan al tratar de formular la ecuación precisa que nos muestre aquel momento.

De todas las maneras, son muchas las imágenes de la Naturaleza, del Universo, que nos deja admirar su perfección. Veámos por un momento varias tomas de la Nebulosa del Águila mostrada en Observatorio.

“Aún se están formando estrellas azules en los pilares oscuros de la Nebulosa del Águila.

Es famosa gracias a una fotografía que le tomó el Telescopio Espacial Hubble en 1995, la Nebulosa del Águila muestra el fantástico proceso de formación estelar.

En la parte superior derecha de esta fotografía se encuentra el corazón del cúmulo abierto M16. Las brillantes estrellas azules de M16 se han estado formando continuamente por más de 5 millones de años y más recientemente en los pilares centrales de gas y polvo, conocidos como trompas de elefante.

La luz demora más de 7000 años en alcanzarnos desde M16y ésta mide cerca de 20 años luz, puede ser vista con binoculares hacia la constelación Serpens.”

Nebulosa del Águila distintas regiones

De lejos, todo parece una águila . Pero una mirada más cercana a la nebulosa del Águila muestra que la resplandeciente región es en…

Las fascinantes imágenes de M16 (la Nebulosa del Águila) realizadas por el Observatorio de Rayos X Chandra, nos muestran muchas… En los pilares oscuros de la Nebulosa del Águila siguen formándose aún brillantes estrellas azules.

Al principio, cuando el universo era simétrico, sólo existía una sola fuerza que unificaba a todas las que ahora conocemos, la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares débil y fuerte, todas emergían de aquel plasma opaco de alta energía que lo inundaba todo. Más tarde, cuando el universo comenzó a enfriarse, se hizo transparente y apareció la luz, las fuerzas se separaron en las cuatro conocidas, emergieron los primeros quarks para unirse y formar protones y neutrones, los primeros núcleos aparecieron para atraer a los electrones que formaron aquellos primeros átomos.

Doscientos millones de años más tarde, se formaron las primeras estrellas y galaxias. Con el paso del tiempo, las estrellas sintetizaron los elementos pesados de nuestros cuerpos, fabricados en supernovas que estallaron, incluso antes de que se formase el Sol. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una supernova anónima explotó hace miles de millones de años y sembró la nube de gas que dio lugar a nuestro sistema solar, poniendo allí los materiales complejos y necesarios para que algunos miles de millones de años más tarde, tras la evolución, apareciéramos nosotros.

¡Qué cosas! El asombro se junta con la maravilla y nos lleva a comprender que, la ignorancia, quizá sea nuestro mayor patrimonio, ya que, el saber es escaso y comprender, comprendemos con cierta lentitud, la que impone el ritmo del Universo. Todo tiene su tiempo marcado y nuestra comprensión…también.

Emilio Silvera V.

Ene

28

Nada muere… ¡Simplemente cambia y se transforma!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (1)

Comments (1)

Su inexorable caminar será siempre hacia el Futuro que nunca podremos conocer.

Estamos confinados en un eterno Presente.

Los científicos consiguieron oír su sinfonía

![Vídeo] Animación de la fotografía del volcán en erupción tomada por la ISS](https://i.ytimg.com/vi/VhwI3jwXYr4/maxresdefault.jpg)

La casualidad quiso que la órbita de la Estación Espacial Internacional pasara por encima de la isla rusa de Matua, hev een el archipiélago de las Kuriles, instantes después de que el extra-volcaán Sarycntrar en erupción. Las imágenes que fueron tomando los astronautas desde 350 Km de altura son impresionantes:

El Caos y la destrucción que nos puede dar la variedad de colores, olores y sabores que junto con la belleza destruida o construida cambiará el paisaje del lugar donde puedan ocurrir acontecimientos como este que observan los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, como bien se dice, desde su privilegiada atalaya.

Los volcanes han existido desde los inicios de la Tierra hace 4.500 millones de años. Si bien las erupciones volcánicas pueden destruir la flora y la fauna en su entorno, la lava enriquece el suelo con variados minerales. La mayor parte de los volcanes están situados a lo largo de los límites activos de las placas continentales. Los volcanes submarinos se hallan en regiones donde tienen lugar nueva formación de corteza terrestre, como en la dorsal oceánica. Estos volcanes pueden formar islas.

Los volcanes terrestres se encuentran, por lo general, en zonas de subducción, que se hallan especialmente en el Océano Pacifico. Los volcanes situados en las regiones costeras están distribuidos como una “sarta de perlas” y constituyen el anillo de fuego del Pacífico., en el que se encuentran más del 80% de los volcanes actuales. Además, los “puntos calientes” donde la fusión interna de la corteza crea magma, producen volcanes que son independientes de las placas continentales y sus limites. Un ejemplo de de este grupo lo constituyen los volcanes de Hawai.

Los volcanes se alimentan de las cámaras magmáticas, una especie de bolsas de rocas fundidas, a más de 1 km bajo la corteza terrestre. Si la presión en la cámara sobrepasa un determinado nivel (que es que parece que ha ocurrido en el de la imagen), el magma asciende por fisuras y grietas y forma una chimenea volcánica.

En el interior de esas montañas están activos materiales en forma de gases, líquidos y sólidos, todo a altas temperatura y presión. Cuando se producen las explosiones las zonas circundantes son bombardeadas con materiales y enterradas bajo una gruesa capa de ceniza en poco tiempo. Es la erupción denominada piroclástica (como la ocurrida en el año 79 a.C. que sepultó la ciudad de Pompeya bajo una capa de cenizas de 25 cm. de espesor) y los materiales pueden llegar a formar una nube piro-plástica de 1.000 Cº de temperatura que puede desplazarse a 1.000 Km/h.

Hay diferentes tipos de explosiones volcánicas y en cada una de ellas se producen diferentes acontecimientos pero, como sólo se trata de dejar una leve y sencilla reseña de lo que estamos viendo en la imagen, creo que con la explicación dada queda bien.

Hasta hace muy poco no podía predecir este tipo de fenómenos naturales y, la gente que vivía en poblaciones situadas cercas de las laderas volcánicas estaban en peligro aunque raramente, se producían erupciones espontáneas sin avisos previos como los terremotos, los volcanes y sus actividades son controladas por sismógrafos.

Los cráteres volcánicos, como parece ser el caso, están frecuentemente llenos de agua de lluvia y freáticas, formando lagos. Suele ocurrir que, tras una erupción volcánica, sean destruidos miles de kilómetros cuadrados de terreno a su alrededor y cambien por completo la orografía de la zona. Parece imposible pensar que la Naturaleza pueda recuperarse tras un acontecimiento de este tipo, sin embargo, las primeras muestras de vida vegetal aparecen a unos escasos tres meses del acontecimiento en los campos cubiertos por las cenizas ricas en minerales. Poco tiempo después, vuelven los animales y la vida, se reanuda, como si allí, nada hubiese pasado.

Así es la Naturaleza, y, como tantas veces se dijo aquí, algo se destruye para que algo surja a la vida. ¿Esperanza después de la muerte?

La Tierra, nuestro planeta, se comporta como GAIA, algo con vida, y se recicla periódicamente a través de las placas tectónicas, terremotos, Tsunamis… Si la Tierra bosteza… ¡Nosotros a temblar!

Emilio Silvera V.

Ene

28

¿Hacia dónde vamos? ¿Camino del futuro o de la festrucción?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Hacia el futuro ~

Clasificado en Hacia el futuro ~

Comments (30)

Comments (30)

Cuando se lee un buen libro, se saborean sus pasajes más interesantes y, al final, sientes un poco de pena porque aquello se termine tan pronto. Sientes que quieres más, te quedas algo insatisfecho de no haber podido llegar más lejos, de profundizar más en aquello que tanto llamó tu atención y despertó tu curiosidad. Saber sobre aquello que te preocupa es tan vital para la mente que, cuando no puedes desarrollar ciertos pensamientos por falta de conocimientos, te sientes frustrado y, de alguna manera, sufres por no saber.

“La tristeza al terminar un buen libro, a menudo llamada “resaca literaria” o depresión post-libro, es un duelo silencioso y una mezcla de gratitud y de vacío. Se extrañan los personajes y el universo inmersivo, dejando una sensación de pérdida similar a despedirse de un amigo cercano. Esta melancolía surge al darnos cuenta de que ya no hay más páginas por descubrir. “

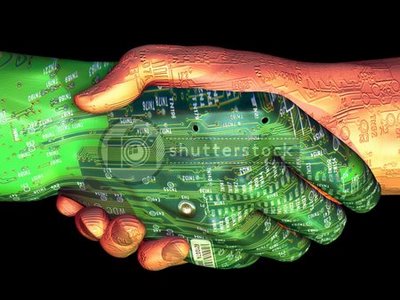

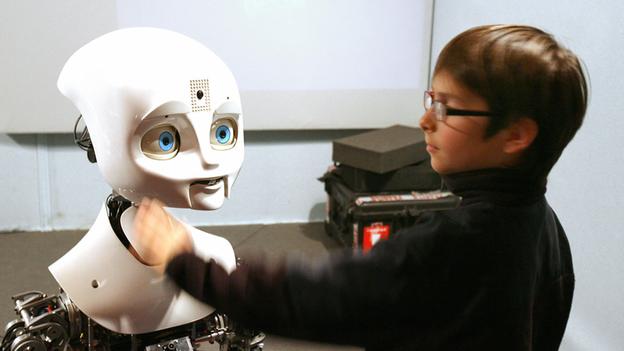

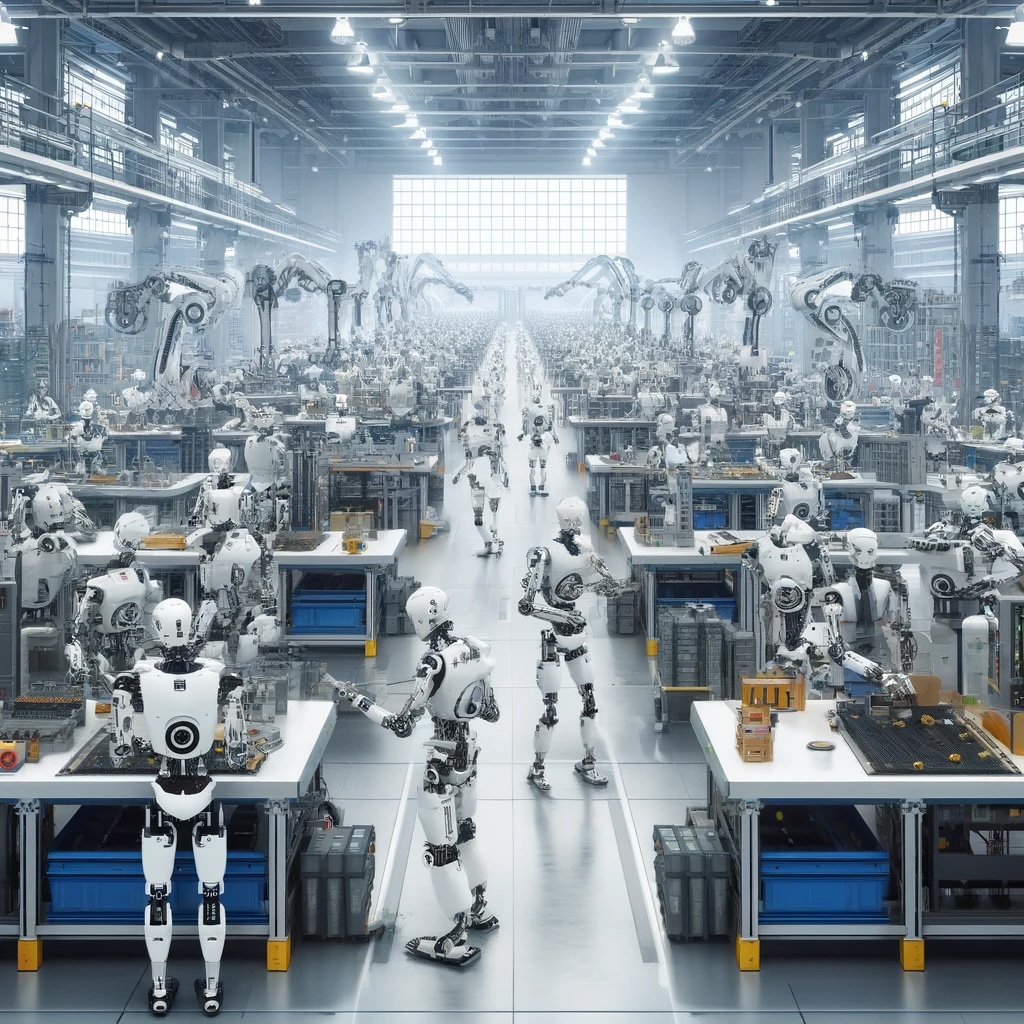

Habiendo finalizado la lectura de Las sombras de la Mente, de Roger Penrose, en la que nos habla de la posibilidad de comprender de forma científica lo que la conciencia es y, extrapola dicha conciencia, hasta ese otro mundo de la I.A., en el que, si nada lo remedia, estamos inmersos hasta tal punto que, en el futuro más o menos lejano, será lo que predomine tanto aquí en la la Tierra, como en los mundos y lunas que nos acompañan en el Sistema solar, e, incluso, mucho más allá. Ellos serán, los Robots, los que surquen los cielos y el espacio interestelar en busca de las estrellas.

Es posible que podamos llegar a los límites de la realidad pero… ¿No crearemos una nueva raza para que, sin nosotros saberlo, nos suplante en el futuro?

La computación y el Pensamiento consciente

Me cuesta creer que un cerebro positrónico sepa solucionar un problema imprevisto repentizando como hace el nuestro

En los últimos tiempos, mucho es lo que se habla de la I.A., y, algunos, nos preguntamos: ¿Será posible que en un futuro más o menos lejano, eso que llamamos Inteligencia Artificial, nos pueda superar?

Hay corrientes en ese sentido que nos llevan a pensar y, ¿por qué no? A preocuparnos profundamente. Si hacemos caso de esas afirmaciones (quizá algo extremas pero, con visos de verdad) de los que defienden a capa y espada el futuro de la I.A., diciendo que, con el tiempo, los ordenadores y los robots superarán a los humanos en inteligencia al llegar a tener todas y cada una de las capacidades humanas y otras que, los humanos nunca podrán tener. Entonces, estos ingenios serían capaces de hacer muchísimo más que ayudar simplemente a nuestras tareas inteligentes.

De hecho, tendrían sus propias y enormes inteligencias. Podríamos entonces dirigirnos a estas inteligencias superiores en busca de consejo y autoridad en todas las cuestiones complejas y de interés que, por nosotros mismos, no pudiéramos solucionar; ¡y finalmente podrían resolver los problemas del mundo que fueron generados por la Humanidad!

Alan Turing estaba convencido de que algún día, las máquinas serían tan inteligentes como los humanos. Y para demostrarlo, inventó el Test de Turing, en 1950. El Test de Turing se basa en la idea de que si no puedes distinguir las respuestas de un programa frente a las de un humano, entonces es porque la inteligencia artificial es tan inteligente como nosotros.

La Inteligencia Artificial, notablemente a través de modelos avanzados como GPT-4.5, ha superado el test de Turing en estudios realizados al convencer a más del 50% y hasta el 73% de los jueces humanos, de que es una persona real, demostrando una capacidad de imitación lingüística indistinguible de la humana.

Así se empieza pero… ¿Cómo acaba?

La Nasa ha fabricado un robot que pesa 150 kilogramos, tiene aspecto humanoide y se llama Robonaut-2 (R-2 para los amigos). Este androide será lanzando al espacio y pronto será el nuevo compañero de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Por algo se comienza y, nunca se sabe como todo terminará.

El Robot que construyó la NASA

Pero, si todo eso fuera así (que podría llegar a serlo), podríamos extraer otras consecuencias lógicas de estos desarrollos potenciales de la I.A. que muy bien podría generar una cierta alarma muy justificada ante una situación tan atípica, en la que, unos “organismos” artificiales creados por nosotros mismos, nos superen y puedan llegar más lejos de lo que nosotros, podríamos ser capaces de llegar nunca. ¿No harían estos ordenadores y Robots, a la larga, que los Humanos fueran superfluos para ellos?

Esta premisa, típica de la ciencia ficción tipo Isaac Asimov, describe un sistema de control centralizado para inteligencia artificial avanzada. Los cerebros positrónicos actúan como procesadores locales, mientras que el ordenador central proporciona la gestión global, permitiendo coordinar comportamientos complejos y mantener la jerarquía de control.

La gran computadora central que dominaba a todos los Robots de la Tierra en Yo Robot

Si los Robots guiados por ordenadores insertados en sus cerebros positrónicos, guiados por un enorme y potente Ordenador Central, resultaran ser muy superiores a nosotros en todos los aspectos, entonces, ¿no descubrirían que pueden dirigir el mundo sin necesidad alguna de nosotros? La propia Humanidad se habría quedado obsoleta. Quizá, si tenemos suerte, ellos podrían conservarnos como animales de compañía (como alguien dijo en cierta ocasión); o, si somos inteligentes, podríamos ser capaces de transferir las “estructuras de información” que somos “nosotros mismos” a una forma de robot (como han pensado algunos otros), o quizá no tengamos esa suerte y no lleguemos a ser tan inteligentes…

Algunos podrían ser muy, muy peligrosos

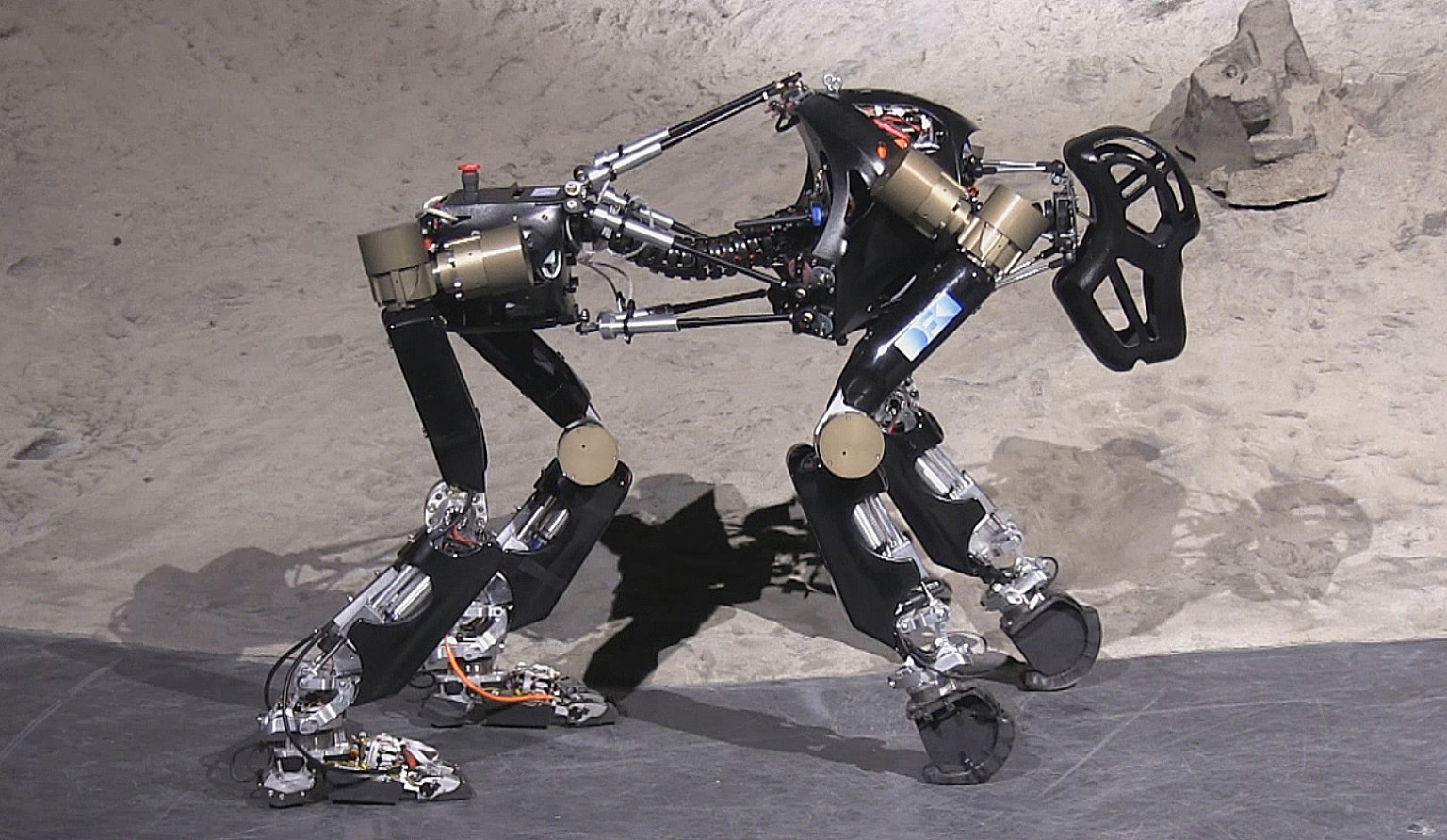

Investigadores de la Universidad de Bremen en Alemania dio a conocer el simio robot – un aparatito de cuatro extremidades que se tambalea a lo largo de su frente “nudillos” y patas traseras. El robot de 40 libras, que tuvo más de tres años en desarrollarse, puede moverse hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados – todo ello sin un cable de control. Cuenta con sensores de presión en sus patas traseras, y puede incluso dar vuelta en torno a sí mismo.

Podrán realizar tareas y hacer viajes imposibles para nosotros

Colonizar el espacio con robots es un antiguo argumento de obras de ciencia-ficción, algo que podrían hacer realidad en Japón en no demasiado tiempo. La imagen de arriba, a no tardar mucho, podría ser una realidad. De momento hemos enviado sondas y naves espaciales de todo tipo y rovers-laboratorios andarines pero, en el futuro cercano, la cosa irá en aumento de cantidad y calidad.

Por otra parte, quiero pensar que, lo que hace y es capaz de realizar nuestro cerebro creador de pensamientos, nunca será del dominio de la I.A. que, nunca podrán describir o realizar funciones que de manera natural realizan nuestras mentes. ¿Llegarán a tener mentes de verdad los Robots del futuro? ¿Será posible que lleguen a tener sentimientos, a sentir miedo, a poder llorar? ¿Tiene algún sentido que hablemos de semejantes cosas en términos científicos? También podríamos pensar que, la Ciencia, no está capacitada para abordar ciertas cuestiones relacionadas con la complejidad de la Conciencia Humana.

Claro que, por otra parte, no podemos dejar de pensar en el hecho cierto de que, la propia materia parece tener una existencia meramente transitoria puesto que puede transformarse de una forma en otra, de una cosa en otra, e, incluso, puede llegar esa transformación ser tan compleja como para cambiar desde la materia “inerte” hasta el ser consciente.

Incluso la masa de un cuerpo material, que proporciona una medida física precisa de la cantidad de materia que contiene el cuerpo, puede transformarse en circunstancias apropiadas en pura energía (E = mc2) de modo que, incluso la sustancia material parece ser capaz de transformarse en algo con una actualidad meramente matemática y teórica. Dejemos en este caso, la cuántica y otras teorías a un lado para centrarnos en el tema que tratamos de la I.A. y sus posibles consecuencias.

¿Permite la Física actual la posibilidad de una acción que, en principio, sea imposible de simular en un ordenador? Hoy esa respuesta no está disponible y, cuando eso vaya a ser posible, tendríamos que estar en posesión de una nueva Física mucho más avanzada que la actual.

No debemos apartarnos de un hecho cierto: Nuestra Mente, aunque está apoyada por un ente físico que llamamos cerebro y recibe la información del exterior a través de los sentidos, también es verdad que, de alguna manera, sale de nosotros, está fuera de nuestros cuerpos y, viaja en el tiempo y en el espacio, aprende y conoce nuevos lugares, nuevas gente, nuevos conocimientos de su entorno y de entornos lejanos y, a todos ellos, sin excepción, se puede trasladar de manera incorpórea con un simple pensamiento que, de manera instantánea, nos sitúa en este o aquel lugar, sin importar las distancias que nos puedan separar.

Así La parte física y la parte mental, aunque juntas, están separadas de una manera muy real y, desde luego, existe una clara divisoria entre lo físico y lo mental que ocupan distintos dominios de alcance también distintos y, hasta donde pueda llegar el dominio mental ¡No se conoce!

Circuitos y conexiones de infinita potencia. Ahí están encerrados otros mundos de inimaginable belleza, agujeros negros gigantes, púlsares y quásares, estrellas de neutrones y fantásticas nebulosas de increíbles figuras de las que surgen sin cesar nuevas estrellas y nuevos mundos. También ahí residen pensamientos y recuerdos y, hasta es posible re-memorizar imágenes nunca vistas de universos paralelos… ¿Cómo son posible todas esas maravillas? Y, ante esa poderosa “herramienta”, me pregunto, podrá alguna vez, la Inteligencia Artificial hacer algo parecido.

El futuro es incierto

Quisiera pensar que, el humano, siempre prevalecerá sobre el “ser Artificial”, sin embargo, tal optimismo, si pensamos en hacerlo real, nunca podrá estar a nuestro alcance. La evolución de la Ciencia, las necesidades de nuestra especie, las exigencias de una Sociedad creciente que llena el planeta hasta límites insoportables…Todo eso, nos llevará a seguir procurando ayuda de ese “universo artificial” que, al fin y a la postre, es la única salida que tenemos para poder llegar a otros mundos en los que poder alojarnos para que, el planeta Tierra, no se vea literalmente asfixiado por la superpoblación. Así que, siendo las cosas así (que lo son), estamos irremisiblemente abocados a ese futuro dominado por la I.A. que, si tenemos suerte, nos dejará convivir con ella y, si no la tenemos… Muy cruda.

Así que, el día que los Robots sean equiparables a los Humanos, ese día, habrá comenzado el principio del fin de la especie que, tan tonta fue, que creó a su propio destructor.

Escenas del futuro que producen miedo ¿Llegaremos a esto?

Claro que, para que todo esto llegue a pasar, podrían transcurrir siglos. No parece que sea muy factible que una simulación realizada por un Robot avanzado pueda ser semejante a lo que un Humano puede hacer hoy. Sin embargo, cuando los ordenadores y Robots hayan alcanzando la inteligencia de pensamiento y discurrir del cerebro Humano, ese día, amigos míos, no creo que sea un día para celebrar.

También se baraja esta posibilidad de las Mentes híbridas entre humanos y Robots

Claro que, la idea de poner unir nuestras mentes a esos “Seres”, podría ser una salida, una solución híbrida para paliar nuestras carencias de salir al espacio exterior por nosotros mismos y dentro de la frágil coraza humana que contiene a nuestras Mentes pensantes que, dentro de tan ligera y débil estructura, no tienen la seguridad suficiente para realizar ciertas tareas.

…Si llegan a controlar el átomo y la luz…

No quiero ser pesimista ni llevar a vuestro ánimo ideas intranquilizadoras. Sin embargo, si la cosa sigue adelante por el camino emprendido, el futuro que nos espera será ese: Convivir con los Robots, emitir leyes para su control, tratar de que hagan sólo aquellos trabajos y tareas encomendadas pero, ¿Cómo podremos evitar que, algún día, más evolucionados al exigirle cada vez más complejidad en las ayudas que nos tendrán que prestar, comiencen a pensar por sí mismos?

Así que, como estamos dando a esos Robots el “Conocimiento”, la “Comprensión”, la “Consciencia” y, la “Inteligencia”, lo estamos haciendo partícipes y están tomando posesión, de los bienes más valiosos que podemos poseer y, tal dislate…¡Podríamos pagarlo muy caro!

So “ellos” lo harán todo en el Futuro ¿Qué haremos nosotros?

La escena no me gusta nada y, sin embargo, podría ser un escenario cotidiano del futuro

- “Un Robot no puede hacer daño a un ser humano o, mediante la inacción que un ser humano sufra daños”

- “Un Robot debe de obedecer las ordenes dadas por los seres humanos, salvo que esto provoque un conflicto con la primera ley”

- “Un Robot debe proteger su propia existencia, a no ser que provoque un conflicto con las dos primeras”

Estas leyes fueros enunciadas por Isaac Asimos con el objetivo de intentar que la finalidad inicial para la que se originó la robótica no fuera modificada y eso ocasionara problemas a la humanidad. Sin embargo…

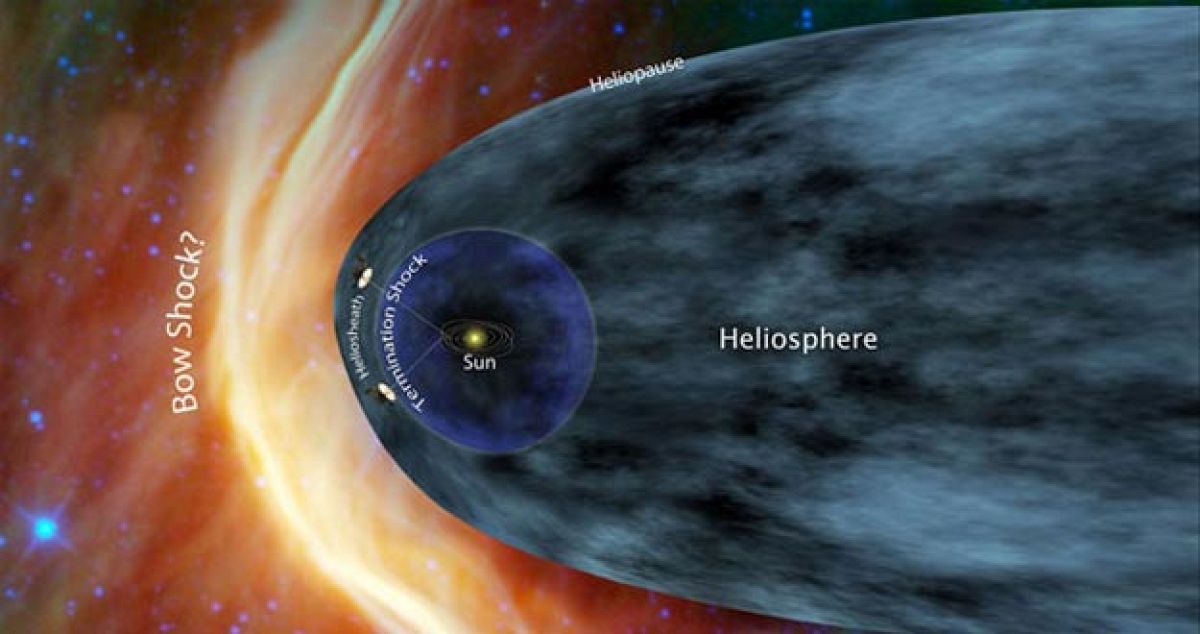

La Voyager 1 lleva un mensaje indicando nuestra situación.

Ha traspasado y salido del sistema solar. Partió hace 45 años y ha recorrido más de 24.000.000.000 de Km. de la Tierra.

Nuestros sueños e conquistar el Espacio exterior y de poblar otros mundos, hace más de 50 años que se puso en marcha. Desde entonces, hemos enviado aparatos más o menos sofisticados lejos de la Tierra y, nos han enviado información de Mercurio, de Venus y Marte, de Saturno y Júpiter, de las Lunas que, como Io, Titán, Encelado, Ganímedes Europa y otras pueden tener algún interés científico para el futuro de la Humanidad. Estos “artilugios” guiados desde nuestro planeta, nos envían imágenes de lugares que nunca pudimos imaginar.

Así, las máquinas pueden hacer lo que nosotros no podemos y “ellas” no duermen ni comen y, cuando no puedan obtener energía del propio Sol, lo harán de pilas atómicas que durarán cientos de años. La radiación del espacio no les afecta y la falta de gravedad tampoco. Ellos tendrán todos los atributos que nos faltan para conquistar el espacio, y…

¿De nosotros que será?

La pregunta queda en el aire, toda vez que, en este momento, nadie la sabe contestar.

Pero una cosa queda clara, somos unos irresponsables enviando mensajes al Espacio sin saber que pelaje tendrán los que hipotéticamente los puedan recibir.

Emilio Silvera V.

Totales: 85.795.129

Totales: 85.795.129 Conectados: 59

Conectados: 59